Le bonheur selon Luc Dietrich (12/02/2009)

« Il est ennuyeux de mentir,

mais la poésie y gagne. » (1)

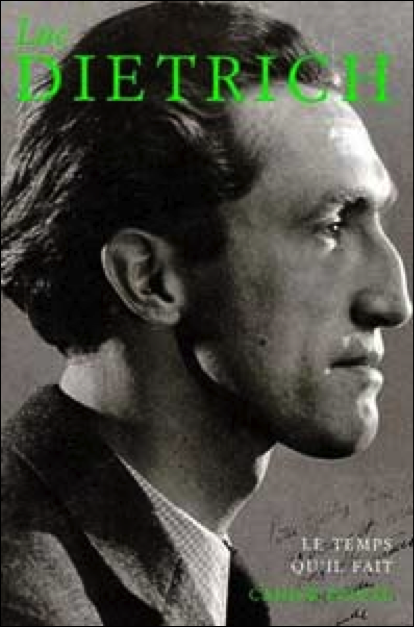

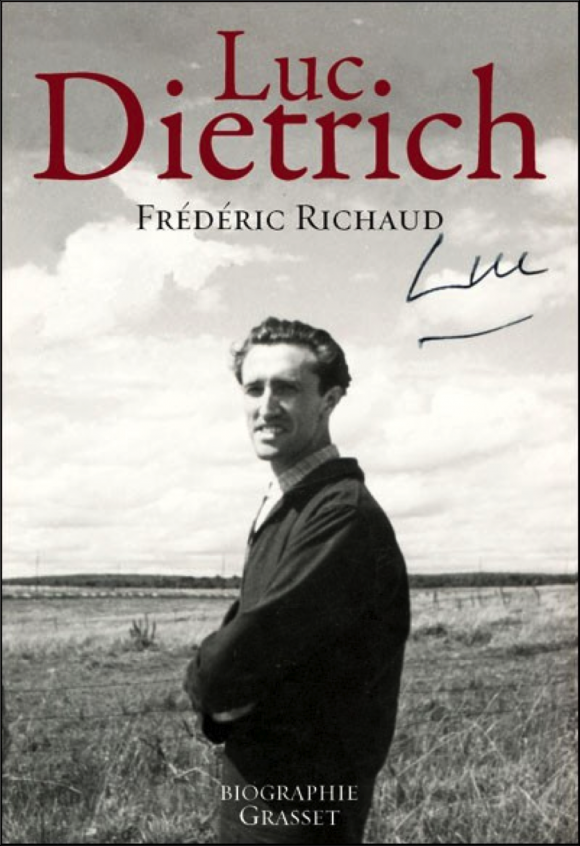

F. Richaud, Luc Dietrich, Grasset, 2011

Luc Dietrich est né en 1913 à Dijon. Orphelin de père à l'âge de six ans, il mène une vie itinérante avec sa mère qui, minée par la drogue, disparaît à son tour en 1931. Le jeune homme s'engage alors dans une vie désarticulée, basculant d'amour en amour, passant sans transition ni scrupules de la pauvreté la plus sordide à la richesse frelatée des milieux de la drogue et de la prostitution. En 1930, il publie sous le nom de Luc Ergidé un premier recueil de poèmes Huttes à la lisière. Mais c'est Lanza del Vasto, rencontré en 1932, qui lui révèle ses talents d'écrivain et le pousse dans la voie de la « connaissance ». Ils écrivent ensemble le Livre des rêves, proposé en 1934 à Grasset qui le refuse. Fortifié par cette expérience, Luc Dietrich commence la rédaction de son premier roman La Leçon de vie qu'il présente avec l'approbation de Lanza del Vasto à Denoël. Le livre sera publié en 1935 sous le titre Le Bonheur des tristes, mais amputé des quatre derniers chapitres. Parallèlement à l'écriture, Dietrich s'intéresse à la photographie et présente sa première exposition à Paris en 1937. Il meurt en 1944, laissant une œuvre brève, lumineuse et fulgurante comme son existence tiraillée entre détresse de désir.

Hollande des heures entre l’eau, la terre et le ciel, le ciel de la mer et l'haleine de la terre, lavé de vent et de pluie.

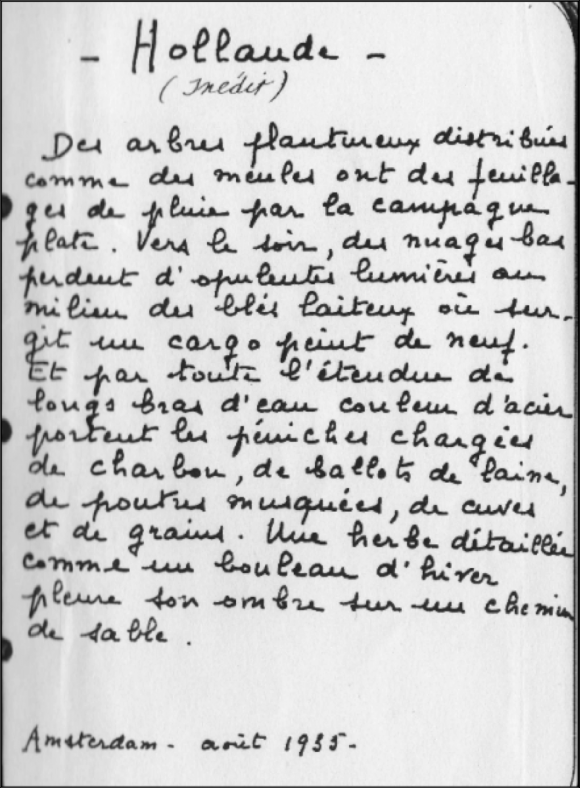

Bourrasque

poème autographe (fac-similé)

Hollande

Des arbres plantureux distribués comme des meules ont des feuillages de pluie par la campagne plate. Vers le soir, des nuages bas perdent d'opulentes lumières au milieu des blés laiteux où surgit un cargo peint de neuf. Et par toute l'étendue de longs bras d’eau couleur d'acier portent les péniches chargées de charbon, de ballots de laine, de poutres musquées, de cuves et de grains. Une herbe détaillée comme un bouleau d'hiver pleure son ombre sur un chemin de sable.

Amsterdam - août 1935

La hollande, tout s’y découpe, s’y compose lumineusement. La lumière y est parfaite. Ça ne ressemble à rien d'autre ailleurs, toute cette eau. Vous êtes dans un grand champ, et soudain, au bord du champ, il y a un grand navire qui glisse.

De Songeson au Pain de terre

ou six mois de la vie du jeune Luc Dietrich

Le vendredi 17 mai 1929, Raoul Dietrich, dit Jacques, arrive au petit village de Songeson dans le Jura. Monté dans le train de 8h05 à la Gare de Lyon, il franchit le seuil du domicile de ses nouveaux patrons en début de soirée puis goûte du lit rude qui sera le sien durant six mois. « Mon Dieu protégez-moi », écrit-il sur l’Agenda 1929, petit journal de ses « souffrances », avant que de fermer les yeux. Raoul vient de fêter son seizième anniversaire dans la solitude du pensionnat de Vendôme, le 17 mars, dimanche de la Passion. Autour du dix-sept de chaque mois, Jacques va faire le bilan de sa carcasse pour dresser « cette courbe » : 17 mai 63 kg ; 17 juin 61 kg 500 ; 17 juillet 58 kg ; 17 août 61 kg ; 17 septembre 58 kg. Une pesée, tout compris : « gros brodequins, chaussettes, culotte, bretelle, chemise fine, chemise de coton, gilet, veste ». Le dimanche 17 novembre, il remontera dans le train.

Entre ce 17 mai et ce 17 novembre, le valet de ferme Jacques perd son peu de graisse et plonge de toute sa hauteur dans la dure réalité du quotidien paysan, pugnace. Avec les jours, toutefois, la main se fait au bâton comme à la croupe fumante parée de bouse, au bois de la scie comme à la poignée du passe-partout, au manche sec du râteau et de la faux comme à celui plus court mais plus musclé du croc à fumier et du croc à pommes de terre ou à mottes, aux dents de la herse comme aux ruant brancards, aux bras rigides de la brouette ; les doigts gourds prennent la mesure des pis poilus, désapprennent la crainte des naseaux baveux, serrent leurs engelures sur l’anse glacée du seau, manient la batte à beurre, se referment sur la morsure de la mauvaise herbe et sur la rugosité de la gerbe. En arpentant les raidillons et la terre fraîchement retournée, les pieds se rebellent dans les sabots – ces « cercueils trop courts » – qui, d’usure, prennent l’eau, autant que les brodequins neufs. « Mes pieds me font tellement souffrir. On dirait que je suis chaussé de chaussettes garnies de clous » : d’un samedi de printemps à la première neige, les talons se déchirent. Bon gré mal gré, le nez s’ouvre dès l’aube aux relents de purin et, au cœur de la semaine, aux effluves qu’exhale le tonneau des cabinets dont le contenu regagne l’air libre ; les narines et la gorge absorbent – à quoi bon rechigner – la poussière que soulève le vannage. Seul, le cœur, sous la maigreur, sous les craquements des jointures, ne se fait à rien.

Entre ce 17 mai et ce 17 novembre, le valet de ferme Jacques perd son peu de graisse et plonge de toute sa hauteur dans la dure réalité du quotidien paysan, pugnace. Avec les jours, toutefois, la main se fait au bâton comme à la croupe fumante parée de bouse, au bois de la scie comme à la poignée du passe-partout, au manche sec du râteau et de la faux comme à celui plus court mais plus musclé du croc à fumier et du croc à pommes de terre ou à mottes, aux dents de la herse comme aux ruant brancards, aux bras rigides de la brouette ; les doigts gourds prennent la mesure des pis poilus, désapprennent la crainte des naseaux baveux, serrent leurs engelures sur l’anse glacée du seau, manient la batte à beurre, se referment sur la morsure de la mauvaise herbe et sur la rugosité de la gerbe. En arpentant les raidillons et la terre fraîchement retournée, les pieds se rebellent dans les sabots – ces « cercueils trop courts » – qui, d’usure, prennent l’eau, autant que les brodequins neufs. « Mes pieds me font tellement souffrir. On dirait que je suis chaussé de chaussettes garnies de clous » : d’un samedi de printemps à la première neige, les talons se déchirent. Bon gré mal gré, le nez s’ouvre dès l’aube aux relents de purin et, au cœur de la semaine, aux effluves qu’exhale le tonneau des cabinets dont le contenu regagne l’air libre ; les narines et la gorge absorbent – à quoi bon rechigner – la poussière que soulève le vannage. Seul, le cœur, sous la maigreur, sous les craquements des jointures, ne se fait à rien.

Les journées de pluie amènent un peu de repos, assez pour copier quelque poésie et les apprendre ou lire des chapitres de Jules Verne. Mais elles traversent aussi le vêtement maculé, saucent et trempent l’épouvantail jusqu’aux os. Par tous les temps, il faut pacager. Charmante est là qui vient de mettre bas et Papillon peut-être aussi qui, un soir venu, au lieu de rentrer à l’étable pour la traite, prendra le layon de la littérature. Sous le ciel clément, le commis – pour sa part « vache à lait » de Robert, le patron – goûte l’herbe, s’allonge de tout son long derrière des halliers ou en surplomb du village. À plat ventre, il dévore Faust, Le discours de la Méthode, des lettres de Joseph de Maistre, du Musset ou encore le Voyage autour de ma chambre. Jacques se repaît mais est encore à des lieues de penser que « Rares sont les livres qu’on peut poser sur l’herbe et qui résistent à la comparaison avec les brins tout droits, le filigrane des graminées, le silence que traverse un murmure de feuilles. » (2) Où, plutôt, le pense-t-il déjà mais ne le sait. Pour l’instant, il sue le labeur et porte sa croix.

Les journées de pluie amènent un peu de repos, assez pour copier quelque poésie et les apprendre ou lire des chapitres de Jules Verne. Mais elles traversent aussi le vêtement maculé, saucent et trempent l’épouvantail jusqu’aux os. Par tous les temps, il faut pacager. Charmante est là qui vient de mettre bas et Papillon peut-être aussi qui, un soir venu, au lieu de rentrer à l’étable pour la traite, prendra le layon de la littérature. Sous le ciel clément, le commis – pour sa part « vache à lait » de Robert, le patron – goûte l’herbe, s’allonge de tout son long derrière des halliers ou en surplomb du village. À plat ventre, il dévore Faust, Le discours de la Méthode, des lettres de Joseph de Maistre, du Musset ou encore le Voyage autour de ma chambre. Jacques se repaît mais est encore à des lieues de penser que « Rares sont les livres qu’on peut poser sur l’herbe et qui résistent à la comparaison avec les brins tout droits, le filigrane des graminées, le silence que traverse un murmure de feuilles. » (2) Où, plutôt, le pense-t-il déjà mais ne le sait. Pour l’instant, il sue le labeur et porte sa croix.

Quand, le dimanche, Robert – ce « pédant en sabots » – où la rosse de marâtre – cette vieille crasseuse qui, entre deux gorgées de vinasse, déverse ses grossièretés sur le commis (« t’es aussi bête que t’es grand »), lui arrache des larmes et insulte la maman qu’il a mise une fois pour toute sur un piédestal –, quand ces butors ne s’acharnent pas en grotesques roueries pour lui interdire d’emprunter la bicyclette, il file à la messe – mais les volées de la grosse campane n’annoncent-elles pas l’heure de la sortie – ou directement à la cure de Doucier. Le doux curé est son seul ami. Il lui procure quelque lecture, lui remonte le moral, étale la confiture écarlate sur une épaisse tartine beurrée. Raoul lui soumet ses poésies. On parle devant un verre de rouge. Mais déjà les vaches beuglent. Il faut rentrer, soulever sa longue guibole par-dessus le cadre de la petite reine, mouiller sa chemise en moulinant, lâcher le guidon, saisir la trique qui attend debout sur la terre battue du chépu et s’élancer vers le pâturage. « Si je n’avais pas cette religion catholique je songerais à quitter la vie puisque la vie paraît-il n’est qu’une erreur de la nature. »

Drôle de « clampin » vraiment que cet adolescent malingre et pieux qui se dit « trop moche pour aimer », qui a « hâte de crever » et que seules réconfortent en semaine les lettres écrites par la main maternelle. Les autres femmes ? Une plaie plus qu’autre chose. Le visage déjà mangé par la barbe, ne voilà-t-il pas que Jacques se recroqueville dans la coquille de Raoul dès qu’une donzelle des champs approche, la jupe bleue au vent où les dents entr’ouvertes. Qu’une jolie daigne lui faire l’honneur d’une parole ou d’un regard, il se méfie, se détourne – « La Marguerite Tulli me barbe par ses galanteries, pourtant c’est un beau fruit doré » –, se tait ou encore fait « attention à sa langue ». Ne voilà-t-il pas que ce pecnot du dimanche commence à leur parler littérature et philosophie pour, une fois retourné à sa solitude, gribouiller : « Les femmes sont et seront toujours les mêmes que l’on soit à Paris à Vendôme ou à Songeson. Elles ont toujours une langue acérée, un penchant irrésistible vers le commérage, la manie de larder le premier venu–. Et je suis celui-là–. Se vengeant de mon indifférence une bergère a dit à ma patronne que je laissais mes vaches aller où bon leur semblait pendant que je lisais. Le sujet est futile mais faux. » Et quand il apprend que l’une ou l’autre cause de le déculotter, il s’esquive, et versifie sa réserve, dédiant son Yvonne sans doute à la plus mignonne d’entre elles. Poète et séducteur, c’est sûr, sommeillent encore sous les trèfles.

Drôle de « clampin » vraiment que cet adolescent malingre et pieux qui se dit « trop moche pour aimer », qui a « hâte de crever » et que seules réconfortent en semaine les lettres écrites par la main maternelle. Les autres femmes ? Une plaie plus qu’autre chose. Le visage déjà mangé par la barbe, ne voilà-t-il pas que Jacques se recroqueville dans la coquille de Raoul dès qu’une donzelle des champs approche, la jupe bleue au vent où les dents entr’ouvertes. Qu’une jolie daigne lui faire l’honneur d’une parole ou d’un regard, il se méfie, se détourne – « La Marguerite Tulli me barbe par ses galanteries, pourtant c’est un beau fruit doré » –, se tait ou encore fait « attention à sa langue ». Ne voilà-t-il pas que ce pecnot du dimanche commence à leur parler littérature et philosophie pour, une fois retourné à sa solitude, gribouiller : « Les femmes sont et seront toujours les mêmes que l’on soit à Paris à Vendôme ou à Songeson. Elles ont toujours une langue acérée, un penchant irrésistible vers le commérage, la manie de larder le premier venu–. Et je suis celui-là–. Se vengeant de mon indifférence une bergère a dit à ma patronne que je laissais mes vaches aller où bon leur semblait pendant que je lisais. Le sujet est futile mais faux. » Et quand il apprend que l’une ou l’autre cause de le déculotter, il s’esquive, et versifie sa réserve, dédiant son Yvonne sans doute à la plus mignonne d’entre elles. Poète et séducteur, c’est sûr, sommeillent encore sous les trèfles.

À défaut des dimanches ou de courrier, en butte aux sourires railleurs, aux « gracieuses avances » des vierges et aux tonnantes semonces de fermiers balzaciens, Jacques s’en va plonger sa nudité dans un lac des environs. La baignade le lave pour une demi-journée des affronts et l’aide à cracher l’amour-propre ravalé : « Il me fait boulonner le malin et avec un air supérieur et maussade, il me dit : “Cire-moi mes souliers”. Oh ! Oh ! l’orgueilleux Jacques cirant les souliers, eh ! bien oui, Jacques est domestique de ferme, Jacques domestique, son orgueilleuse ambition d’antan, oh ! oui, une fumée !... » Séché au soleil et rhabillé à la hâte, il retourne mordre la poussière et bouffer des briques, mordre et bouffer de ce pain de ménage de couleur grise, qui colle quand il est frais, de ce pain qui « ici joue un grand rôle », qui « est vraiment l’aliment de fond ». Et qu’on « estime d’avantage » quand on a vu les chemins et les transformations qui mènent à lui.

À défaut des dimanches ou de courrier, en butte aux sourires railleurs, aux « gracieuses avances » des vierges et aux tonnantes semonces de fermiers balzaciens, Jacques s’en va plonger sa nudité dans un lac des environs. La baignade le lave pour une demi-journée des affronts et l’aide à cracher l’amour-propre ravalé : « Il me fait boulonner le malin et avec un air supérieur et maussade, il me dit : “Cire-moi mes souliers”. Oh ! Oh ! l’orgueilleux Jacques cirant les souliers, eh ! bien oui, Jacques est domestique de ferme, Jacques domestique, son orgueilleuse ambition d’antan, oh ! oui, une fumée !... » Séché au soleil et rhabillé à la hâte, il retourne mordre la poussière et bouffer des briques, mordre et bouffer de ce pain de ménage de couleur grise, qui colle quand il est frais, de ce pain qui « ici joue un grand rôle », qui « est vraiment l’aliment de fond ». Et qu’on « estime d’avantage » quand on a vu les chemins et les transformations qui mènent à lui.

À la saint Asciscle, le vacher reprend la direction de la ville, de « cette vie enfiévrée et efféminée de Paris ». Avec 275 francs en poche reçus pour prix de ses peines, et un « apprentissage de la vie qui me coûte cher » accompli, Raoul Dietrich, encore « beau d'inexpérience », est en route vers Luc Dietrich. Jacques retrouve le soir même les bras de sa mère aimée par-dessus tout, cette femme en instance de mort qu’il « trouve changée à son avantage ».

Daniel Cunin

(1) Luc Dietrich, Le Bonheur des Tristes, « Le Pain de terre », XLV.

(2) Ibid., XIX.

Ce texte, basé sur un des carnets dans lesquels Raoul-Jacques,

futur Luc Dietrich (1913-1944),

consignait les petits riens du quotidien,

a été publié dans Luc Dietrich. Cahier douze,

sous la direction de Frédéric Richaud,

Cognac, Le Temps qu’il fait, 1998.

11:33 | Lien permanent | Tags : luc dietrich, hollande, littérature | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |