i’ m’a foutu son pied au cul (01/03/2021)

UN CONTE D’ALEXANDRE COHEN

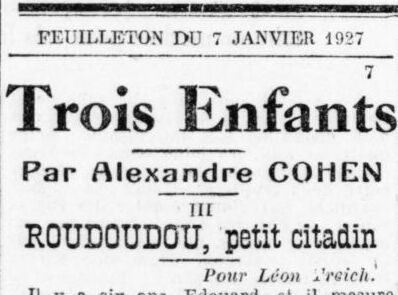

Le 31 décembre 1926 et les 1er, 2, 3 et 4 janvier 1927, le quotidien L’Avenir publie trois « contes » écrits en français par Alexandre Cohen. Le premier paraît en plusieurs livraisons : « Cricri, petite paysanne », dédié au vieil ami Félix Fénéon (photos + portrait par Signac ci-dessous) ; le deuxième, intitulé « Jojo, petit franco-boche », l’est à une certaine Marie Godefroy dont on ne sait pour le reste rien ; le dernier, enfin, « Roudoudou, petit citadin », que nous reproduisons, vient remercier Léon Treich (1889-1974), journaliste et écrivain, rédacteur en chef à l’époque du journal dirigé par Émile Buré, ce même Léon Treich qui, le 31 décembre 1926, publie un petit papier pour présenter l’auteur de ces courtes proses (voir ci-dessous).

Émile Buré

Dans ces trois textes, on retrouve quelques caractéristiques de l’esprit de Cohen : une prédilection pour le parler populaire et l’argot, un amour bien peu marqué pour l’Allemagne, une tendresse réelle pour les enfants – d’autant plus grande que le couple Sandro-Kaya n’a pu en avoir. À l’époque où ces « anecdotes » paraissent, le publiciste et sa femme vivent à Marly-le-Roi. Cohen prépare alors son recueil d’articles Uitingen van een reactionnair (1896-1926) (Manifeste d’un réactionnaire) qui verra le jour en 1929.

Dans ces trois textes, on retrouve quelques caractéristiques de l’esprit de Cohen : une prédilection pour le parler populaire et l’argot, un amour bien peu marqué pour l’Allemagne, une tendresse réelle pour les enfants – d’autant plus grande que le couple Sandro-Kaya n’a pu en avoir. À l’époque où ces « anecdotes » paraissent, le publiciste et sa femme vivent à Marly-le-Roi. Cohen prépare alors son recueil d’articles Uitingen van een reactionnair (1896-1926) (Manifeste d’un réactionnaire) qui verra le jour en 1929.

Le 19 mai 1928, Alexandre Cohen publiera dans L’Avenir un bref article : « Raden Mas Yodyana. Mime et danseur javanais ». Il ne semble pas avoir donné d’autres contributions à ce périodique.

Alexandre Cohen – dont l’Avenir commence aujourd’hui la publication de trois charmantes nouvelles : Trois Enfants – est né aux environs de 1864 dans les Pays-Bas. Il était venu à nous depuis de longues années, quand il se fit naturaliser – formalité ! – en 1907. Tour à tour rédacteur de politique étrangère (avec André Tardieu) au Figaro, au Temps (sous le règne d’Adrien Hébrard), chargé de la rubrique néerlandaise au Mercure de France, enfin correspondant du Telegraaf d’Amsterdam, Alexandre Cohen est un journaliste de la vieille roche – celle que rien n’effrite. De 1906 à 1922, il a réussi à réunir au Telegraaf, tout d’abord fortement teinté de germanophilie, l’important noyau de lecteurs francophiles qui, en 1914, décidèrent le grand journal à se ranger aux côtés des Alliés et à entreprendre les belles campagnes que l’on n’a pas oubliées. Il ne quitta le Telegraaf qu’en 1922, à un moment où les influences trop spécialement lloyd-georgienne et wilsonienne ne lui permirent plus de défendre avec assez de liberté les thèses françaises.

En 1900, Alexandre Cohen a publié des Pages choisies de Multatuli, qui parurent au Mercure de France, préfacées par Anatole France. C’est grâce à cet excellent volume que Multatuli n’est pas incomplètement inconnu chez nous.

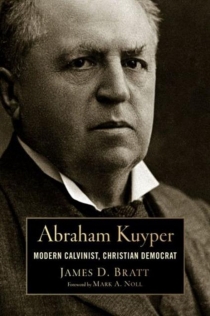

Ajoutons qu’Alexandre Cohen fut, au temps de sa jeunesse, anarchiste déterminé et qu’il connut alors des années assez mouvementées. Une anecdote : anarchiste donc, il avait maintes fois pris fort vivement à partie le docteur Kuyper, président du Conseil des ministres de Hollande, et ultra conservateur. Il n’hésita pas cependant, lors de la guerre du Transvaal, à aller demander à M. Kuyper une lettre d’introduction auprès des généraux boers, qu’il désirait aller interviewer (car Alexandre Cohen a beaucoup voyagé). Le président du Conseil n’hésita pas d’avantage à donner à son farouche ennemi une de ses cartes de visite, avec ces mots : « Journaliste de bonne foi absolue ».

Ajoutons qu’Alexandre Cohen fut, au temps de sa jeunesse, anarchiste déterminé et qu’il connut alors des années assez mouvementées. Une anecdote : anarchiste donc, il avait maintes fois pris fort vivement à partie le docteur Kuyper, président du Conseil des ministres de Hollande, et ultra conservateur. Il n’hésita pas cependant, lors de la guerre du Transvaal, à aller demander à M. Kuyper une lettre d’introduction auprès des généraux boers, qu’il désirait aller interviewer (car Alexandre Cohen a beaucoup voyagé). Le président du Conseil n’hésita pas d’avantage à donner à son farouche ennemi une de ses cartes de visite, avec ces mots : « Journaliste de bonne foi absolue ».

- Jamais, nous a confié Alexandre Cohen, jamais éloge ne me fit plus de plaisir.

D’une bonne foi absolue : Cohen ne croit plus à l’anarchie ; il est aujourd’hui passé de l’autre côté de la barricade ; mais il est resté derrière une barricade ; il n’a pas chaussé ses pantoufles, il ne s’est pas retiré au coin de son feu. Il appartient toujours à une organisation de combat et est resté prêt à se battre pour son idéal. Un homme dangereux, comme vous voyez, mais un homme de cœur. Et, après tout, peut-être, en 1926, est-ce la même chose !

Léon TREICH, « Courrier des lettres »,

L’Avenir, 31 décembre 1926, p. 2.

ROUDOUDOU, PETIT CITADIN

Pour Léon Treich.

Il a six ans, Édouard, et il mesure soixante-dix centimètres de la plante des pieds aux extrémités piquantes de ses cheveux jaunes, qui, effleurant le bord de ma table, figurent une brosse où je suis tenté d’essuyer ma plume.

Ses camardes le désignent par le sobriquet de Bamboula… « parce que je suis le plus p’tit de l’impasse, élucide Édouard, acquiesçant. Et si moi – dans l’intimité – je l’appelle Roudoudou, c’est à cause de sa passion pour la friandise do ce nom : substance sucrée et gluante, qui se débite en disques minces, cerclés d’un copeau.

Au premier sou que je lui donnai, il me fit part de ses projets d’acquisition :

- J’va acheter un roudoudou !

- Un quoi ?

- Un roudoudou.

- Qu’est-ce que c’est ?

- Ben ! cè un roudoudou.

- Ça se mange ?

- Non, ça s’ suce !

Roudoudou est un enfant négligé, futé et précoce comme le sont beaucoup d’enfants négligés. Son père lui donne des gifles… « parce que je tousse tout l’temps et ça agace papa ». Et sa mère, qui l’habille mal et jamais ne le débarbouille, l’envoie jouer dans la rue dont les distractions ne l’attirent pas. Car les grands gamins le battent, comme de juste, puisqu’il est souffreteux. Et quant aux petites filles… « Faut tout l’temps que je leur y mont’ mon derrière. (Je gaze.) Ça m’dégoûte et ça m’ fatigue ! » me confie-t-il d’un ton immensément blasé.

Léon Treich

Comme, le plus souvent, il rode dans l’impasse, sous mes fenêtres, il m’arrive de le charger de quelque commission : chez le laitier, le boulanger, la marchande de journaux. Et les sous, gros ou petits, que lui vaut sa complaisance, sont invariablement convertis en roudoudous, jaunes, rouges ou verts, que l’enfant suce avec gravité après m’en avoir offert l’étrenne.

Comme, le plus souvent, il rode dans l’impasse, sous mes fenêtres, il m’arrive de le charger de quelque commission : chez le laitier, le boulanger, la marchande de journaux. Et les sous, gros ou petits, que lui vaut sa complaisance, sont invariablement convertis en roudoudous, jaunes, rouges ou verts, que l’enfant suce avec gravité après m’en avoir offert l’étrenne.

Roudoudou ne rit jamais et il ignore le sourire. De la vie, il ne connaît que l’amertume qui a durci le regard de ses yeux incolores, et creusé, profonds, les contours sceptiques de sa bouche, de sa bouche d’enfant qui parle le langage rugueux du peuple.

Il me fait part de ses petites joies et de ses gros chagrins. Mais les tristesses dominent, submergeant les félicités.

Il me dit :

- Hier soir, papa il était en rogne…

Il s’arrête, suivant son habitude, et attend que je le questionne.

- Ah ? Et pourquoi donc ?

- Comme ça !... On mangeait la soupe. Alors ma p’tite sœur elle s’a mise à pleurer. Alors papa il a dit à maman : « Mais fous-la donc à l’égout, c’te vermine ! » Alors moi j’y ai dit : « C’était pas la peine alors d’l’acheter, pour foute ta galette par la f’nête !... » Alors papa i’ s’est l’vé et i’ m’a foutu une baffe. "

- Et ta maman, qu’est-ce qu’elle a dit ?

- Maman ? Elle a dit : « Faut qu’i s’mêle d’tout, c’merdeux-là ! » Et pi’, elle m’a foutu une au’ gife… Mais vous savez pas c’que j’ai fait ?

- Non ! Qu’est-ce que tu as fait ?

- J’ai ben r’gardé maman et pis j’y ai dit : « Sale gueule ! » Et pis…

- Et puis…

Et pis j’m’ai trotté.

Je lui demande :

- On te bat souvent, chez toi ?

- Tout l’temps ! Mais j’m’en fous !... Et vous savez pas ? J’pleure jamais. Ça les fait râler.

- Voyons, mon petit Roudoudou, ils ne sont jamais gentils avec toi, tes parents ? Jamais, jamais ?

- Peuh ! pas souvent. Puis, après une seconde de réflexion : Dimanche matin, j’ai mangé du chocolat dans le lit à maman.

- Tu vois bien qu’elle n’est pas jours méchante avec toi, ta maman. Pour le coup, tu l’as embrassée au moins, la remercier…

- Embrasser maman ? Vous m’avez pas r’gardé !

- Pourtant, si elle t’achète du chocolat…

- Elle l’achète pas ! C’est papa qui l’barbote à l’usine.

- Dis-moi ! Roudoudou, tu es peut-être méchant à la maison, que tes parents ne t’aiment pas. Pourquoi, sans cela, te battraient-ils ?

- J’sais pas ! Papa il dit que je l’dégoûte. I’ veut seulement pas que j’mange à table.

- Pourquoi donc ?

- Parce que j’tousse tout l’temps, qu’il dit… Si j’ suis pas couché quand c’est qui rentre, i’ s’engueule avec maman. Mais ça, c’est rigolo, alors.

- Comment ! tu trouves cela rigolo ?

- Pour sûr !... Samedi, papa il est rentré à six heures. J’mangeais ma soupe. Alors il a dit comme ça à maman : « Pourquoi qu’il est pas couché ? » Alors maman elle a dit : « Mais il est pas six heures ! » Alors papa i’a dit : « J’ m’en fous ! Qu’ça soye c’q’ça veut, qu’ça soye six heures ou quatre heures, j’veux pas l’voir, que j’te dis, i’ m’dégoûte !... Couche-le, qu’j’te dis, et p’us vite que ça ! » Alors maman y a dit : « Tu m’emmerdes à la fin avec c’t avorton ! Couche-le toi-même ! » Pi’ i’s’ sont engueulés et pi’ papa il a foutu un pain d’sus la gueule à maman et maman elle a j’té le lite à la tète à papa. Et pis…

- Pour sûr !... Samedi, papa il est rentré à six heures. J’mangeais ma soupe. Alors il a dit comme ça à maman : « Pourquoi qu’il est pas couché ? » Alors maman elle a dit : « Mais il est pas six heures ! » Alors papa i’a dit : « J’ m’en fous ! Qu’ça soye c’q’ça veut, qu’ça soye six heures ou quatre heures, j’veux pas l’voir, que j’te dis, i’ m’dégoûte !... Couche-le, qu’j’te dis, et p’us vite que ça ! » Alors maman y a dit : « Tu m’emmerdes à la fin avec c’t avorton ! Couche-le toi-même ! » Pi’ i’s’ sont engueulés et pi’ papa il a foutu un pain d’sus la gueule à maman et maman elle a j’té le lite à la tète à papa. Et pis…

- Eh bien ! et puis ?

- Et pis papa i’ m’a foutu son pied au cul.

***

Une seule fois, une seule, j’ai vu l’enthousiasme animer le regard ordinairement éteint de Roudoudou.

Sur la rampe qui longe l’impasse, un lourd fardier, chargé d’un cube de granit, avançait péniblement, en zigzag. Et sous l’effort, stimulé par des « hue ! », des « dia ! » et des claquements de fouet, l’un des chevaux émit une longue et retentissante pétarade.

Roudoudou est là. Comme, justement, je sors, il se précipite, me saisit la main, et, transporté, s’exclame :

- Vous avez entendu, monsieur ?

- Quoi donc, mon petit ?

- Mais le pet, donc ! Quel pet ! Mince de pet ! Vache de pet !

Puis, m’abandonnant, il s’en retourne à son poste d’écoute, et s’adressant, par-dessus le talus, au percheron, objet de son extase, il lui crie : « Ah ! ben, mon vieux, tu sai’ y faire ! ».

***

A. Cohen, 1906

L’enfant, ce jour-là, est venu me rendre visite à une heure indûment matinale.

L’enfant, ce jour-là, est venu me rendre visite à une heure indûment matinale.

Il avait l’air important d’un ressasser de nouvelles graves.

- Vous savez pas, monsieur, ma p’tite sœur ? Eh ben ! elle est morte !

- Elle est morte ? Pauvre petite sœur ! Et tu as de la peine, n’est-ce pas ? mon petit Roudoudou

- D’la peine ? Moi ? J’m’en fou’ un peu !... C’est bien fait pour maman ! J’pouvais seulement pas l’embrasser. Maman voulait pas !... J’ai pas pleuré, aussi ! Maman elle a pleuré, et ma sœur Henriette. Mais papa il a pas pleuré. Et moi non plus… Les hommes, ça pleure pas !

Puis il entame un autre sujet, l’invariable sujet de ses préoccupations :

- Quand i’ m’battent, j’dis rien. I’ sont trop forts ! Mais j’les r’garde bien et pis j’m’assis dans mon p’tit coin, et pis j’m’parle à moi, tout seul. Alors j’dis : « Cochons ! Salauds ! Sales gueules. » I’ entendent pas c’qu’j’dis, monsieur, mais i’ crient : « Quoi c’est qu’il â encore à râler dans son coin, c’ui-là ? » Mais, monsieur, qu’est-ce que ça peut bien leurs foute à eusses, que j’m’parle à moi tout seul ?

Je n’ai pas le loisir de formuler un avis. Car une voix rogue retentit sous ma fenêtre :

- Édouard ! Où es-tu ? Veux-tu venir ici ! Tout d’suite !

L’enfant tressaute. Mais sa mince figure est impassible quand il dit :

- C’est papa ! Faut rentrer… Au r’voir monsieur !

- Au revoir, mon petit l À demain !

Épilogue

Roudoudou est mort à huit ans.

Que vouliez-vous qu’il fît contre tous ?

Kaya Cohen-Batut, 1957 (photo : Chr. Kuijper)

00:41 | Lien permanent | Tags : conte, alexandre cohen, léon treich, roudoudou | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |