Louis Couperus, par Louis Van Keymeulen (11/07/2009)

UN ROMANCIER HOLLANDAIS

par Louis Van KEYMEULEN (*)

Homme de lettres anversois, professeur de littérature à l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale, Louis Van Keymeulen (1842-1915) a été considéré de son vivant comme un romancier et nouvelliste réaliste d’assez bonne valeur (Le Fils adoptif, Études de genre, Mémoires d’un géant, Andy Marks le dompteur, La Fortune d’Otto Greiffer, La Maison Smits…). Ayant opté pour le français, c’est dans cette langue qu’il traduit quelques ouvrages néerlandais (le Rubens de Max Rooses, 1903 ; une Histoire de la littérature flamande, 1913) et surtout publie nombre d’études sur la culture flamande et hollandaise comme dans La Hollande illustrée (Larousse, 1909) ou les chapitres « Le Pays » et « Le Déssèchement du Zuyderzée » insérés dans le magnifique volume La Hollande (Larousse, 1900). On doit aussi à cet érudit un essai sur la littérature des Boers, un autre sur le Félibrige, quelques textes sur la Révolution française ou sur la Belgique et le pangermanisme…

Annonce dans la presse de la parution de l'article de L. Van Keymeulen

Dans Esquisses flamandes et Hollandaises, Anvers, O. Forst, 1899 – publication saluée par le périodique néerlandais De Gids (1899, p. 567-568) –, Louis Van Keymeulen a réuni divers articles sur Multatuli et sur des poètes flamands (K.L. Ledeganck, Th. Van Rijswijck, Jan Van Beers, Virginie Loveling, Antheunis, Wazenaar, Pol De Mont et la Hollandaise Hélène Swarth), ainsi que les deux textes susmentionnés repris peu après dans La Hollande (1900) ou encore « Un Village flamand ». On y trouve aussi l’étude « Un Romancier hollandais. M. Louis Couperus », publiée l’année précédente dans la Revue Encyclopédique (4 février et 5 juin 1898). La revue internationale Cosmopolis (mars 1898, p. 808) relevait au sujet de cette parution qui faisait suite semble-t-il à une conférence tenue par l’Anversois à Paris : « M. L. Van Keymeulen étudie : Un romancier hollandais, M. Louis Couperus. C’est probablement la figure la plus considérable du roman hollandais moderne. Malgré un cosmopolitisme marqué, son œuvre garde une couleur locale réelle : il a sa popularité à l’étranger comme parmi ses compatriotes. »

Louis Van Keymeulen propose un survol de l’œuvre de Louis Couperus depuis ses débuts jusqu’au conte Psyché en s’attardant en particulier sur Majesté et La Paix du Monde (ou Paix Universelle) puisque ces deux romans devaient paraître peu après en traduction chez Plon. On peut regretter qu’une bonne partie de ces pages se contentent de résumer les romans évoqués ; c’est qu’en réalité, au contraire de ce qu’affirme l’auteur dans l’unique note qui accompagne son étude, aucun de ces ouvrages n’était encore disponible en français. On peut regretter aussi qu’il n’ait pas pris la peine de traduire certaines œuvres de l’écrivain haguenois car les deux passages qu’il restitue en français sont de bien meilleure qualité que les nouvelles éditées dans la version de Georges Khnopff ou encore que les longs extraits donnés par Jules Béraneck (« Un romancier hollandais contemporain : Louis Couperus », Bibliothèque universelle et Revue de Genève, 1895, 100, t. LVIII, p. 304-328 et p. 543-574).

(*) Sur Louis Van Keymeulen : Gustave Charlier, Le Roman réaliste en Belgique, Bruxelles, Office de Publicité, 1944 et un mémoire présenté en 1945 à l’ULB : Constant Van de Velde, Louis Van Keymeulen, romancier anversois (1842-1915).

UN ROMANCIER HOLLANDAIS

M. Louis COUPERUS (*)

Portrait de Couperus reproduit dans La Hollande, 1900

I

La littérature hollandaise a toujours été peu accessible aux étrangers. Elle a contre elle, d’abord de s’exprimer dans une langue très peu répandue et assez difficile à apprendre, ensuite de présenter un caractère presque exclusivement local.

« La littérature d’avant 1880, dit un critique distingué, qui s’abrite sous le pseudonyme de Vosmeer de Spie (1), ne pouvait être appréciée que par des Hollandais lisant au coin de leur feu : pour d’autres et ailleurs, elle était inintelligible, parce que les hommes qui écrivaient ne reflétaient pas l’âme de l’humanité entière, mais seulement l’âme hollandaise, avec ses tendances bornées et ses émotions superficielles. »

Rien n’est plus vrai. Les romans hollandais d’il y a vingt-cinq ans n’étaient que des suites de tableaux d’intérieur, de scènes intimes, dont le ton ne s’élevait guère au-dessus de celui des commérages qui s’échangent en famille autour de la table où trône l’inépuisable théière (2).

Conrad Busken Huet avait bien tenté, il est vrai, de naturaliser dans son pays le roman mondain dans le goût d’Octave Feuillet. Mais il arrivait trop tôt, devant un public complètement asservi encore aux traditions de la berquinade germanique et du cant calviniste. Sa Lidewyde resta dans les magasins de l’éditeur et l’on n’en parla que pour la condamner sans appel (3).

Le Max Havelaar, de l’anarchiste Multatuli, fit plus de bruit. C’était un roman à tendances, une charge à fond contre le système colonial néerlandais. L’apathie du public fut secouée, mais le livre ne fit pas école (4).

Aujourd’hui, une révolution est en train de s’accomplir. L’âme hollandaise s’est lentement assimilé des tendances, des idées, des sentiments venus du Midi et du Nord, de France, de Russie, de Scandinavie. Son horizon s’est élargi et son originalité a diminué.

Le représentant le plus distingué de cet esprit nouveau, c’est certainement M. Louis Couperus. C’est le moins hollandais et le plus humain des romanciers des Pays-Bas. M. Couperus débuta par deux recueils de vers, qui lui valurent tout d’abord l’attention et la ferveur du public lettré. Une imagination vive et brillante s’alliait chez lui aux raffinements d’une forme très artistique. Les jappements de quelques critiques malveillants, organes de petites coteries littéraires, se perdirent dans un concert d’éloges mérités (5).

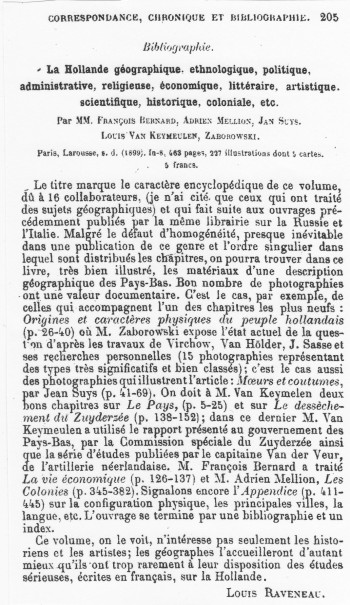

couverture d'un catalogue de vente d'éditions originales

(Piet van Winden, AioloZ, Leyde, 1994)

Classé rapidement au rang de poète distingué, M. Couperus passa plus rapidement encore à celui de romancier de premier ordre. Une étude de femme, encadrée dans une peinture très finie de la société de La Haye, Eline Vere, lui avait déjà valu l’estime des délicats, lorsqu’il entra brusquement et bruyamment dans la grande notoriété en publiant dans le Gids, la plus importante des nombreuses revues d’Amsterdam, un roman intitulé Fatalité (6).

Un jeune ingénieur, riche et de bonne famille, Frank van Westhove, a recueilli chez lui son ami de collège Bertie van Maren, retour d’Amérique, et qui se trouve dans une dèche épouvantable. Il l’héberge, l’habille, le défraye de tout, le présente au club, le conduit dans le monde, lui procure l’existence des viveurs opulents et oisifs. Bertie est un être faible et neurasthénique, une sorte d’artiste sans pouvoir ni volonté d’extérioriser ses rêves, un androgyne gracieux et stérile. Il s’accoutume bien vite à la vie douce et facile que lui fait le généreux impulsif Frank, auquel il s’attache comme le chat au maître qui le nourrit et le flatte. Mais il n’éprouve pour lui ni reconnaissance ni affection réelle.

Au cours d’un voyage en Norvège, Frank fait la connaissance d’une jeune Anglaise, charmante, quoique très nerveuse et très intellectuelle, miss Eva Rhodes. Il demande sa main et l’obtient. Bertie, désespéré, se demande ce qu’il va devenir. Il refuse avec indignation toutes les situations que son ami veut lui faire obtenir. Alors il se met à l’œuvre comme un Iago dégénéré, amolli, qui est à celui de Shakespeare ce que le chat est au tigre, et le veule écornifleur du XIXe siècle à l’aventurier du XVIe. Par d’habiles insinuations et des réticences calculées, il sème l’inquiétude clans l’esprit de la jeune fille et la défiance dans celui de Frank.

Un jour, Eva, chez qui la jalousie est arrivée à l’état aigu, se décide à interroger Frank. À ses dénégations elle oppose une incrédulité agaçante de névropathe. Frank s’emporte, tout est rompu.

Mais les deux jeunes gens ne tardent pas à se repentir. Bertie intercepte leurs lettres, qui amèneraient un rapprochement, et décide son ami à quitter l’Europe.

Au bout de deux ou trois ans, Frank revient, rencontre Eva à Scheveningen. On s’explique, tout se découvre. Dans un accès de fureur, Frank se rue sur Bertie, le terrasse, lui martèle le visage de son poing et lui brise le crâne.

La cour d’assises de La Haye accorde à Frank le bénéfice des circonstances atténuantes, et ne le condamne qu’à deux ans de prison. Eva vient le visiter, le consoler, et, lorsqu’il est mis en liberté, lui déclare qu’elle est prête à devenir sa femme.

dépliant du Musée Couperus, La Haye

Ils partent pour l’Angleterre, et le jour du mariage est fixé. Mais à mesure qu’il approche, le fiancé devient de plus en plus triste et sombre ; la fiancée, de plus en plus inquiète et agitée. Le spectre de Bertie est entre eux, et jette son ombre noire sur tous leurs projets d’avenir, sur tous leurs rêves de bonheur.

Ils partent pour l’Angleterre, et le jour du mariage est fixé. Mais à mesure qu’il approche, le fiancé devient de plus en plus triste et sombre ; la fiancée, de plus en plus inquiète et agitée. Le spectre de Bertie est entre eux, et jette son ombre noire sur tous leurs projets d’avenir, sur tous leurs rêves de bonheur.

Un jour, Frank, désespéré, offre à Eva de lui rendre sa parole. Elle refuse, déclare qu’elle l’aime d’un amour unique et profond, et qu’elle veut consacrer sa vie entière à le consoler d’un crime involontaire et d’un malheur immérité. Frank lui avoue alors que si elle eût accepté son renoncement, il se serait tué le soir même. Alors la fatigue, l’inutilité, l’impossibilité de vivre lui apparaissent à son tour. Elle s’empare d’un petit flacon que Frank portait sur lui et le vide à moitié. Frank boit le reste, et les deux victimes de la fatalité meurent enlacées.

Cette fatalité qui s’est acharnée sur eux, c’est une fatalité psychologique. Quelques-uns diraient physiologique. Mais ce serait faire injure à un idéaliste comme M. Couperus. Le caractère domine toute la destinée. Il est absurde de prétendre que par la volonté on puisse l’éluder, puisque la volonté même est un des éléments du caractère. Mettez en présence un irascible comme Frank, un inconscient comme Bertie, une sensitive comme Eva : chacune de leurs pensées, chacune de leurs paroles, chacune de leurs actions creuse l’abîme où ils se perdront tous trois. Dès les premières lignes du roman on sent peser sur les personnages l’inéluctable ananké. Ils la sentent, ils la devinent eux-mêmes ; Frank, plus vaguement, parce qu’il a plus de muscles que de nerfs ; Eva et Bertie avec une accablante intensité. Ils ont le frisson désespéré de la faiblesse impuissante sous l’étreinte d’une force irrésistible et malfaisante. Il leur arrive de prononcer des paroles ou de faire des actions auxquelles leur volonté est aussi étrangère que si elles étaient dites ou faites par un autre. Une terreur inexplicable plane sur eux, les enveloppe, et finit par gagner le lecteur. Le paysage et les phénomènes atmosphériques se transfigurent, vus à travers cette obsession, et deviennent, eux aussi, menaçants et prophétiques. C’est par là que M. Couperus est un symboliste clair et naturel en même temps que poétique et suggestif.

Voici un échantillon de ce décor symbolique où s’encadre le drame. Il pourra donner une idée du remarquable talent descriptif de l’auteur de Fatalité.

C’est en Norvège. Frank et Eva, accompagnés du père de celle-ci, sir Archibald Rhodes, ont gravi le Moldenoë par une journée pluvieuse.

Le fjord s’étendait droit devant eux, comme une bande d’eau dormante et terne, entourée de montagnes aux contours effacés dans la brume. Sous ce voile, toutes, le Laupare, le Vengetinder, le Trolltinder et le Romsdalhorn, elles ressemblaient à des ombres de montagnes, aux lignes vagues, se dressant dans leur deuil superbe sous le ciel menaçant, où des nuages d’un noir sale se traînaient, gonflés de pluie, le long de leurs cimes, enténébrant d’ombres l’eau silencieuse. Et les montagnes pleuraient, tristes, sombres et tragiques comme de vains et immobiles fantômes, sous le poids d’une douleur effrayantes et surhumaine, d’une douleur de géants et de génies. Il pleurait immobiles aussi, sous le reflet du ciel noir, le fjord avec sa petite ville, avec son moutonnement de maisonnettes, et le chalet blanc roussâtre du Grand-Hôtel. Un froid sépulcral montait du fond du fjord vers ces trois êtres humains perdus dans le brouillard palpable qui pesait lourdement sur leurs paupières.

La pluie ne tombait pas : on eût dit qu’elle suintait du crêpe noir des nuages, qui ne se déchiraient pas encore. Et à l’ouest, entre les montagnes, qui s’écartaient pour laisser apercevoir une bande de mer, luisaient vaguement des reflets d’or pâle et de rose jaunâtre. On eût dit deux rubans roses avec une paillette d’or. C’était l’aumône d’un soleil couchant.

C’est à peine s’ils échangeaient une parole, accablés par cette tristesse surhumaine qui planait sur eux comme un brouillard.

C’est ce jour-là, sous l’averse glacée qui tombe à torrents du ciel noir, qu’Eva et Frank ont senti qu’ils s’aimaient. C’est encore par un ciel couleur d’encre et une pluie diluvienne que Frank tue son ami. Enfin le ciel est en deuil et la pluie bat les carreaux le soir où les deux fiancés cherchent dans la mort un refuge contre les fantômes qui hantent leur imagination.

La sensation produite par ce roman fut immense. Tout ce qui lit en Hollande, c’est à dire tout ce qui a les moyens d’acheter ou de louer un livre, lut Fatalité, en parla, l’admira. Il dégourdit la froideur hollandaise, qui, d’ailleurs, il faut bien l’avouer, est plus compatible peut-être avec l’enthousiasme sérieux et durable que la vivacité expansive du public français. Le livre révélait un talent déjà bien équilibré ; c’était une œuvre complète, où il y avait à la fois de la psychologie et du drame, de l’analyse, de l’imagination et du style. C’était une révélation, la bonne aubaine d’un plaisir nouveau pour l’intelligence et d’un nouveau frisson pour les nerfs.

couverture de Karel van Laar, 14ème édition d'Extase, 1989, Veen

Extase, qui parut en 1892, est une œuvre moins dramatique, moins saisissante que Fatalité, moins faite pour devenir rapidement populaire, mais plus raffinée, plus exquisément émue, un vrai régal pour les délicats.

Cette fois, c’est de la psychologie pure, mais de la psychologie pleine de charme et de poésie. Dans ce livre, le bistouri de M. Couperus est caressant jusque dans ses cruautés. Ce n’est plus un instrument de chirurgie, mais une baguette magique. La goutte de sang qui tremble à la pointe brille et chatoie comme un rubis, et les soupirs qu’il arrache à la victime dont il effleure les fibres mystérieuses, ont la douceur d’une note de harpe.

Extase, – que son sous-titre appelle Un Livre de bonheur, – est l’histoire d’un amour platonique. Cécile a trente ans, une âme exquise de délicatesse et de sensibilité ; elle est veuve d’un ministre des Affaires étrangères et mère de deux enfants. Taco est un viveur riche et intelligent, en qui la bête et l’ange, en lutte continuelle, sont alternativement victorieux. Ils se prennent l’un pour l’autre d’un amour si pur, si désintéressé, si surhumain, qu’ils ne veulent pas s’exposer aux tentations et aux désenchantements. Il s’éloigne et elle le laisse partir. Ils s’aimeront de loin pour s’aimer toujours.

Ainsi l’amour ne peut atteindre toute sa sublimité et s’y maintenir d’une façon durable qu’à la condition d’échapper aux hontes de la chair et aux désillusions de la vie en commun.

Extase est un livre tout en demi-teintes d’une délicatesse, d’une ténuité extrêmes. Qui n’a pas le sentiment très fin des nuances, le discernement des fractions infinitésimales de ton, risque de le trouver monotone. Beaucoup de lecteurs français s’impatienteraient aussi des lenteurs de M. Couperus, de ses redites apparentes et des menus détails qu’il prodigue. Mais pour un Hollandais il est presque concis. Il sait, mieux que la plupart des écrivains de son pays, dégager le trait essentiel et le mettre en lumière. Certains de ne jamais trouver le bout de la patience de leurs lecteurs, les autres ne leur font grâce d’aucune particularité, si oiseuse qu’elle soit, et après avoir employé trois pages à raconter qu’un de leurs personnages s’est gratté l’oreille, ils en consacrent six autres à des réflexions morales ou humoristiques sur cet événement.

D’ailleurs, chez M. Couperus, si tantôt par excès de conscience dans l’analyse, tantôt par une recherche d’effets gradués, le récit s’attarde quelquefois, il ne languit jamais. On suit avec un intérêt toujours croissant le travail qui s’opère dans l’âme des personnages, et l’évolution morale qui doit les conduire au dénouement. Moins nette peut-être que celle de M. Bourget, sa psychologie a moins de sécheresse, moins de raffinements pervers, et ses cruautés s’atténuent, s’adoucissent de poésie vague et de sensibilité contenue.

II

Louis Couperus, carte postale, dessin Frits Müller, 1996

Après avoir étudié et peint des hommes et des femmes de condition moyenne, M. Couperus a voulu mettre en scène ces êtres supérieurs ou exceptionnels, ces privilégiés de la fortune et du malheur qu’on appelle princes et rois. Par leur longue préparation héréditaire, par leur éducation spéciale, par les conditions particulières de leur existence, ils constituent une variété rare et anormale de l’espèce humaine. Organismes compliqués et délicats, ils ne doivent, pas plus que les hommes de génie, être étudiés et jugés d’après les règles applicables au commun, et c’est surtout en parlant d’eux qu’il est nécessaire et difficile de mettre bas tout préjugé et toute passion.

M. Couperus nous parait y avoir réussi dans une œuvre de grande envergure, sorte de trilogie politique et sociale, composée de trois romans qui se font suite, Majesté, La Paix du monde et Atouts (7).

Ce dernier toutefois qui nous raconte les amours d’un jeune roi slave avec une des demoiselles d’honneur de sa mère, la reine douairière exilée, ne se rattache aux deux autres que d’une façon indirecte.

L’action (8) se passe dans des régions imaginaires qu’habitent des êtres de rêve, bien réels pourtant et bien vivants. L’empire de Lipari est une vaste contrée de l’Europe méridionale, habitée par un peuple de race latine. L’empereur Oscar, qui le gouverne, est un prince pénétré de la responsabilité qui résulte pour lui de son droit divin. Juste, ferme, soucieux du bien public, il est aussi fidèle aux traditions du passé qu’étranger aux aspirations de l’avenir.

Son fils, le prince héritier Othomar, ne lui ressemble guère. C’est à la fois un intellectuel et un rêveur épris d’idéal, débordant de larges et vagues sympathies, cherchant anxieusement la vérité et la justice, mais effrayé des responsabilités et reculant devant l’action. Nature presque féminine par certains côtés, quand vient l’heure du premier amour, il n’est pas séducteur, mais séduit. La duchesse de Xemena, sorte d’Aphrodite aristocratique, s’éprend pour lui d’une passion ardente et sensuelle, par laquelle il se laisse envelopper plutôt qu’il ne la partage. Cepe ndant, les temps deviennent difficiles. L’empire de Lipari, si tranquille autrefois sous l’autorité paternelle de ses souverains, est agité par des mouvements d’opinion de plus en plus violents. Partout les idées nouvelles fermentent et bouillonnent. Les libéraux réclament une constitution ; les démocrates veulent que tout se fasse désormais non pour le peuple, mais par le peuple ; les socialistes prétendent substituer dans l’ordre économique une réglementation artificielle à l’action des lois naturelles ; les anarchistes, enfin, rêvent de tout bouleverser, de tout dissoudre, d’anéantir non seulement le trône et l’autel, mais la propriété, la famille, la loi et la morale.

page de titre de la traduction de Majesteit, 1898

De plus en plus, Othomar s’effraye à la pensée de voir peser sur ses épaules le poids écrasant du pouvoir souverain. Il renonce à ses droits à la couronne en faveur de son frère puîné, Berengar.

Mais Berengar devient malade et meurt. Pour obéir à la volonté formelle de son père, Othomar est obligé de revenir sur sa renonciation. Il se décide aussi, après des hésitations, à épouser une princesse autrichienne, Valérie, dont le caractère ferme et élevé lui communique quelque chose de son énergie et de sa résolution.

La crise entre dans une période aiguë. Des insurrections éclatent, des attentats sont commis, l’empereur Oscar est assassiné dans sa loge à l’Opéra.

Devenu empereur, Othomar accorde une constitution à son peuple et ne songe plus qu’à se montrer à la hauteur de la tâche que la Providence ou la fatalité lui impose. Il cherche, dans le trouble et l’angoisse, à connaître son devoir, pour le remplir à tout prix, en conciliant les antinomies de la conservation et du progrès.

Un de ses rêves a toujours été la paix universelle. Cinq ans après son avènement, il réunit dans sa capitale un congrès international qui doit étudier la question et dont il préside lui-même la séance d’ouverture au milieu d’un enthousiasme indescriptible. L’empereur, au comble de la popularité, a un moment d’illusion et de bonheur. Mais son chancelier, Ezzera, est au fond hostile à l’utopie impériale, le major Wlinzi, le grand promoteur du congrès ne songe qu’à accroitre l’influence pontificale en faisant du pape l’arbitre des différends entre les États ; les puissances étrangères s’abstiennent de se faire représenter au congrès ; la presse émet les opinions les plus divergentes ; les dames et les snobs, après une heure d’engouement, passent à d’autres sports, et le beau rêve s’éteint avec les mots sonores des discours et les flammes des cordons d’illumination.

page de titre de la traduction de Wereldvrede, 1899

L’avenir et le présent semblent trahir à la fois toutes les espérances du jeune souverain. Sans cesse il tremble pour la vie de son unique enfant dont la santé est chancelante. Puis, un jour, l’impératrice Valérie, sa force et son soutien, lui avoue que son premier amour a été pour un autre, pour le prince de Lohe-Obkowitz, qui lui a préféré une chanteuse.

Nous traduirons cette scène, qui peut donner une idée de la nouvelle manière de l’auteur, plus sobre et plus grave que ses premiers procédés.

Tout à coup, elle éclata éperdument en sanglots et l’entoura de ses bras.

« Mon Dieu ! mon Dieu ! Othomar secourez-moi ! Je suis si faible parfois ! Pardonnez-moi, Othomar ! Je ne devrais pas être ainsi. Je ne puis rien dire à personne… C’est à vous, n’est-ce pas, c’est à vous seul que je puis parler ?... »

Elle chercha dans son sein, et rouge de honte, en tira une chaine avec un médaillon.

« Voici, Othomar, jetez cela… Brûlez-le ! Car c’est cela qui me rend faible. Depuis des années, cela m’enlève toute ma force. Depuis des années, il me ronge comme du poison ! »

Elle s’affaissa à ses pieds, sanglotant tout haut avec le désespoir d’une femme brisée, qui devrait être forte et qui va se séparer pour toujours de quelque chose qui, dans le secret de son âme, lui est encore cher.

L’empereur reconnut le portrait du prince de Lohe-Obkowitz.

Pâle, il le posa sur la table.

Il regarda Valérie qui sanglotait à ses pieds et reprit le médaillon sans faire bruire la chaîne.

Elle avait dit vrai, c’était du poison…

Et soudain il le mit de côté, la prit clans ses bras, et tandis qu’elle continuait de pleurer, il se mit à contempler la campagne – son empire – où le Xanthos serpentait dans l’ombre comme un python géant.

Il se disait avec effroi qu’elle et lui exerçaient l’un sur l’autre des influences qui se contrebalançaient dans un équilibre désespéré, et que ce qu’il avait gagné par l’énergie de Valérie, il le lui avait fait perdre par ce qu’il y avait de faiblesse en lui.

couverture de l'édition française de Wereldvrede

De plus en plus, dans le calice impérial, le vin de la puissance lui semble amer. Une insurrection qui a éclaté dans les districts miniers se propage rapidement de province en province, gagne la capitale. La dynamite et l’incendie font rage ; gares, théâtres, bureaux de police, bâtiments d’administration, palais d’assemblées délibérantes sautent, s’écroulent, flambent de toutes parts. La populace pille et massacre. L’empereur lui-même est assiégé dans son palais.

Au fond, l’immense majorité de la nation n’a jamais cessé d’aimer Othomar, et n’espère qu’en lui. Lorsqu’il paraît au balcon, un brusque revirement se produit en sa faveur. Un coup de revolver tiré sur lui par un anarchiste est le signal d’une explosion furieuse d’enthousiasme dynastique.

Othomar a ressaisi son peuple. Il est maître de la situation. Il pourrait en profiter pour faire de la réaction, il préfère se montrer opportuniste et conserver par l’évolution et le progrès.

Le gouverneur de la seule province restée tranquille pendant les troubles est appelé aux fonctions de chancelier de l’empire. Ruxodi appartient à la bourgeoisie moyenne. C’est un homme intelligent, instruit, énergique, un esprit pratique et libéral.

Et, tandis qu’Othomar visite toutes les parties de son Empire, pour étudier les conditions, les aspirations et les besoins de toutes les classes, le sort lui ménage un bonheur inespéré. Son fils unique, le petit Xavier, longtemps faible et maladif revient à la santé et à la vigueur.

Ainsi, l’avenir toujours incertain, devient moins sombre et moins menaçant, et à travers les brumes de l’horizon, scintille de nouveau l’étoile de l’idéal.

Dans ce dénouement, la nationalité de M. Couperus perce sous son cosmopolitisme intellectuel. On reconnait bien le Hollandais sensé, positif et pratique, même lorsqu’il est artiste ou poète, l’enfant d’une race habituée par son histoire à lutter contre les difficultés et à se contenter du possible tout en aspirant au parfait.

On a dit et répété que les rois s’en vont. Ce qui se dégage de l’étude de l’histoire contemporaine, c’est que jamais ils n’ont plus mérité de rester. Qu’ils basent leur pouvoir sur le droit divin ou sur la volonté nationale, presque tous les porte-couronnes de cette fin de siècle trop calomnié sont pénétrés du sentiment profond, presque anxieux, de leur devoir. Jeunes gens enthousiastes ou vieillards calmes et réfléchis, ils étudient les grandes questions de notre temps, et s’efforcent de démêler au milieu du vacarme confus que font les mille voix de la presse et des assemblées délibérantes, le cri sincère et vrai de la conscience publique. S’il en est qui se trompent, c’est de la plus entière bonne foi. C’est ce qu’a bien vu M. Couperus, et c’est ce qui ressort aussi nettement de son livre. Ce n’est pas qu’il ait entrepris de soutenir une thèse ou de prouver quoi que ce soit ; l’art, il l’affirme expressément, a été sa seule préoccupation. Mais une œuvre d’art sérieuse est toujours un aspect du monde et de la vie perçu et interprété par une conscience plus sensible et plus claire que celle du commun des hommes. Il devient dès lors aussi facile d’en tirer des conclusions que du spectacle direct des choses mêmes.

III

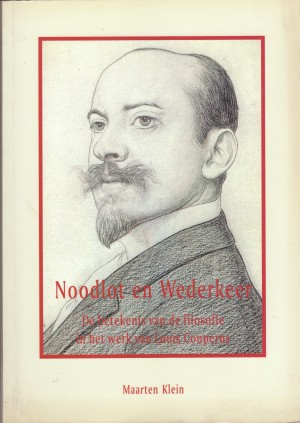

couverture d'une étude sur la philosophie dans l'oeuvre de Couperus, Marteen Klein, 2000

Le soin et le poli que M. Couperus met à ses écrits ne l’empêchent pas d’être un producteur fécond. Cette année encore, il vient de donner un nouvel ouvrage, Métamorphose. Abandonnant le grand théâtre des luttes sociales et la psychologie des peuples et des rois, il revient aux scènes de la vie intime et à l’analyse délicate d’une individualité exquise. Si nous employons cette épithète, c’est que notre auteur l’affectionne, et qu’elle est caractéristique de ses tendances et de son talent.

Métamorphose nous fait assister aux états d’âme d’un jeune écrivain hollandais et à la genèse de ses ouvrages. C’est à peine un roman. Point d’action, nulles péripéties. M. Couperus trépane un crâne d’artiste, y applique une loupe, et suit curieusement, patiemment, l’accumulation des idées, tout le travail de l’encéphale. Puis il applique l’oreille sur le cœur, en étudie les battements, les contractions, les sursauts.

Tout d’abord, la supposition d’une autobiographie s’impose presque impérieusement. M. Couperus semble vouloir l’écarter. « S’il m’arrivait, dit-il dans l’épigraphe de son dernier roman, d’écrire un livre dont le héros fût un auteur moderne, si je lui faisais écrire des ouvrages ressemblant aux miens, le héros ne serait pas moi, son art ne serait pas le mien, et le roman resterait un roman, rien qu’un roman, et n’aurait jamais la réalité d’une autobiographie. »

Il y a un peu de casuistique dans cette déclaration. Métamorphose n’est pas, nous le voulons bien, une autobiographie, en ce sens que les évènements, les épisodes qu’elle raconte ne sont pas ceux de la vie réelle de M. Couperus. Mais psychologiquement, intellectuellement, littérairement, il y a identité absolue entre l’écrivain réel et l’écrivain fictif. Ils ont subi les mêmes transformations successives, ont passé par les mêmes états d’âme. Comme Hugo Aylva, M. Couperus fut d’abord un poète désireux de matérialiser et d’éterniser ses belles visions en les revêtant de rythmes harmonieux et de vocables sonores ; puis, las « de faire des vers et des vers dont il n’est pas content », un observateur sagace et un peintre délicat de la vie mondaine ; puis encore un psychologue, analyste subtil d’âmes malades, un évocateur coloré des splendeurs et des misères des rois ; enfin, un sondeur inquiet des mystères de l’abîme intérieur, s’absorbant dans l’étude et la culture du moi. Chez l’un comme chez l’autre, chacune de ses phases aboutit à un livre : Le Torquato Tasso d’Aylva, c’est l’œuvre poétique de Couperus ; Mathilde correspond à Eline Vere, Le Jeu d’Échecs à Fatalité, Nirvanah à Extase, Anarchisme à Majesté et à La Paix du monde. Comme M. Couperus, son héros a résumé l’étude de ses propres transformations sous la forme d’un récit symbolique qu’il intitule Métamorphose. Mais il se contente de le raconter à sa femme et ne veut pas l’écrire.

quatrième d'un catalogue de vente d'éditions originales (Piet van Winden)

M. Couperus, lui, l’a écrit. S’est-il cru, à trente-cinq ans, au terme de ses évolutions ? Rousseau touchait à la quarantaine lorsqu’il écrivit son premier volume. Mais rassurons-nous, l’auteur de Métamorphose ne se sent pas arrivé avant le temps à l’âge de l’Ecclésiaste, où le chemin parcouru est le seul sur lequel on se complaise encore à porter le regard. Il a subi tout simplement l’influence d’une mode du jour. Demain il se remettra en route, obsédé à chaque étape nouvelle par l’irrésistible besoin d’extérioriser ses rêves et ses sensations en de poétiques romans.

Dans Métamorphose, pas d’invention, pas de composition, pas de charme. Suffit-il d’un peu de plasticité et de psychologie byzantine pour remplacer tout cela ? Peut-être aux yeux de quelques snobs littéraires. Mais le vrai public est peuple ; son cœur va à ceux qui ont vécu, lutté, souffert. On ne peut avoir qu’indifférence pour un esthète épicurien comme Hugo Aylva, qui s’isole dans la contemplation stérilisante de son moi.

L’homme est un apprenti, la douleur est son maître. (9)

Le héros de M. Couperus n’a guère fait cet apprentissage. Il n’a eu que la peine de naître. Libre de soucis, exempt de préoccupations matérielles, il passe sa vie dans l’aisance et le confort. Quelques plis de feuilles de roses et les souffrances imaginaires d’un amour sans espoir pour une femme dont le cœur est mort, voilà le fashionable et poétique calvaire dont il se console bien vite en épousant une jeune fille charmante, qui l’aime et le comprend, et en passant des gâteries d’une mère qui l’adorait à celles d’une belle-mère qui l’idolâtre.

Evidemment, M. Couperus dépasse de beaucoup Hugo Aylva, quand ce ne serait que pour avoir mieux compris et plus aimé cette jolie et bonne Emilie, dont il a entouré la douce figure d’une suite d’agréables paysages et de charmants tableaux d’intérieur.

Aussi y a-t-il probablement plus de M. Couperus que d’Aylva dans ce que nous pourrions appeler la conclusion morale de Métamorphose : « Tout est relatif dans la vie, sauf la bonté et la simplicité de l’âme et du cœur. Là est le seul absolu humain. » (10)

IV

portrait de Louis Couperus, dessin Joël Cunin

M. Couperus avait habitué ses admirateurs à le voir changer de genre et de manière avec une souplesse incomparable. Il est cependant parvenu à les étonner par son dernier ouvrage.

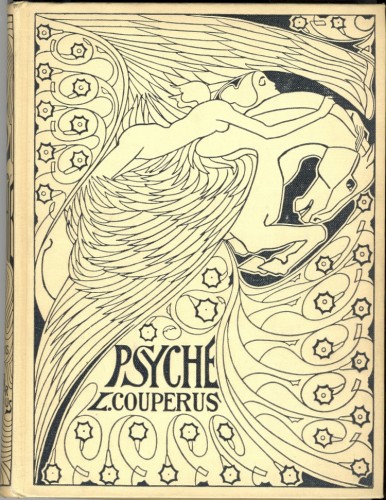

Psyché est un roman symbolique ayant pour héroïne l’âme humaine, avec ses aspirations, ses désirs ses faiblesses, ses repentirs, ses expiations et surtout son insatiable besoin d’absolu et d’idéal. Fille du vieux monarque qui règne sur le Passé, Psyché a deux sœurs : Emeraude, la volonté ambitieuse et impitoyable, et Astra, l’intelligence avide de comprendre et de savoir. Comme la Vérité, la petite princesse a le privilège de marcher nue ; ses petites ailes de papillon, incapables de la soutenir dans les airs, symbolisent la cruelle ironie du Destin, qui nous a donné l’idée et le désir de l’Infini avec l’impuissance d’y atteindre.

Mais la Chimère lui prête sa croupe d’airain et ses ailes pour voyager dans l’espace. Son père mort, elle s’enfuit du palais, craignant la dureté de sa sœur Emeraude. Au fond d’un désert, elle rencontre le prince Eros qui règne sur l’étroit royaume du Présent, qui n’est qu’un jardin enchanté situé entre le royaume du Passé et les régions incertaines de l’Avenir.

Psyché, couverture dessinée par Jan Toorop

Fatiguée bientôt d’un bonheur sans nuages, mais aussi sans péripéties ni surprises, elle se sauve avec un jeune satyre qui lui coupe les ailes, se mêle dans les bois aux danses et aux orgies des bacchantes, puis, repentante, rentre au château natal, trouve Astra, devenue aveugle, autre symbole qui ne serait pas pour déplaire à M. Ferdinand Brunetière.

La reine Emeraude, pétrifiée dans son orgueil et devenue semblable à quelque formidable Moloch, lui impose pour pénitence expiatoire de s’en aller aux enfers chercher l’amulette qui procure la toute-puissance.

Longtemps la pauvre Psyché erre aux bords des mers d’encre, de poix, de feu, interroge les monstres de l’abîme : Vanité ! Vanité ! est leur seule réponse. Emeraude, déçue, écrase sa sœur sous les roues de son char, dévaste dans sa fureur son propre empire et va se briser le crâne contre le Sphinx du désert, qui ne répond pas à ses impérieuses questions.

Les ailes de Psyché, ressuscitée, repoussent larges et puissantes. Elle prend son vol pour les régions bienheureuses de l’Avenir, où elle retrouve son père et son époux.

Cette sèche analyse ne peut donner qu’une idée bien incomplète de l’œuvre à la fois délicate et chatoyante où M. Couperus a revivifié et renouvelé le vieux mythe d’Eros et de Psyché. C’est un rêve de poète interprété par un artiste et, pour ainsi parler, le problème de l’âme et de la destinée vu à travers une lentille qui le rapetisse aux proportions d’un bijou merveilleusement ciselé et incrusté de pierres précieuses (11).

V

couverture d'une petite étude rédigée par Wim J. Simons, Desclée de Brouwer, 1970

En comparant les romans de M. Couperus à ceux de Kremer (12) ou de Mme Toussaint-Bosboom (13), on est frappé de l’effacement du caractère local au profit de l’esprit universel. Mais pour reconnaître ce qu’ils ont gardé de hollandais, il suffit de rapprocher, par exemple, Fatalité ou Extase, d’Enfant de volupté ou de Triomphe de la Mort. Gabriel d’Annunzio, lui aussi, a subi des influences françaises, russes et scandinaves : lui aussi est moins de son pays que Manzoni ou d’Azeglio. Mais son ardeur voluptueuse, son imagination brillante, sa plasticité païenne, tout cela est bien italien, et fait ressortir par contraste le sentiment profond et contenu, la poésie rêveuse, les demi-teintes délicates et l’instinct foncièrement moral du romancier néerlandais.

Il est encore Germain par son éloignement pour les tableaux voluptueux et les peintures érotiques. Dans l’analyse du travail intérieur de la passion, comme dans la peinture de ses effets, il reste toujours chaste. Chez lui, ce n’est pas pudibonderie calviniste, mais respect de la femme et sentiment de la dignité humaine.

Aussi M. Couperus, Européen par quelques parties, est resté Hollandais par d’autres, et son cosmopolitisme se teinte de couleur locale. C’est sans doute à ce dualisme intellectuel qu’il a dû d’être tout de suite prophète chez lui, tout en voyant sa notoriété s’étendre assez rapidement au delà des étroites frontières de son Pays-Bas.

Au lieu de s’exiler comme le publiciste Multatuli et le critique Busken Huet, il a pu partager son existence entre sa patrie et l’étranger. Il affectionne le séjour de Rome, où, comme il le dit lui-même, il vit plus en une semaine qu’en une année entière dans son pays.

« Sa joie de vivre, nous apprend son ami M. Fr. Netscher (14), c’est d’errer dans Rome. Là il se trouve au centre de la vie antique, de la vie de la Renaissance et de la vie moderne. Paris, avec son activité à la fois intellectuelle et mondaine, l’attire également.&n bsp;»

;MsoNormal">Nous sommes persuadé que le séjour du Midi et le contact des Latins exercera la plus heureuse influence sur le talent de M. Couperus. Certaines plantes du Nord donnent sous un ciel plus clément, dans une terre plus ensoleillée, des fruits plus doux, et le Germain latinisé atteint parfois aux plus hauts sommets de l’intellectualité, pourvu qu’en se dépouillant de sa gaucherie, il conserve son enthousiasme sérieux, sa naïveté de cœur et sa largeur d’esprit, et qu’en apprenant à écrire pour les autres il continue de penser par lui-même. Pour que les idées germaniques deviennent vraiment des idées universelles, c’est dans le moule latin qu’il faut les couler (15).

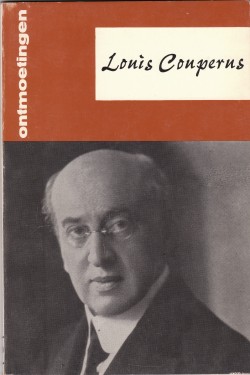

biographie de L. Couperus par F. Bastet, Querido, 1987

(*) M. Couperus (Louis-Marie-Anne) est né à La Haye le 10 juin 1863. Il débuta par des recueils de poésies : Un printemps de vers (1884) et Orchidées (1886). Son premier roman fut Eline Vere (1888). Depuis, il a successivement publié : Fatalité (1890) ; Illusions, Extase, Majesté, La Paix du Monde, Atouts, Métamorphose, ce dernier en 1897, enfin Psyché en l898. On a encore de lui des Impressions de voyage. La plupart de ces ouvrages ont été traduits en français, en anglais, en allemand, en danois et en suédois.

(1) Pseudonyme de Maurits Wagenvoort (1859-1944), écrivain et journaliste hollandais, traducteur de Leaves of grass de Walt Withman. Il avait publié en 1894 une recension de Majesté. Couperus, nous dit son biographe Frédéric Bastet, l’a traité en ami tout en conservant une certaine distance.

(2) La critique apparaît sous la plume de très nombreux auteurs, même s’ils laissent pour la plupart surnager quelques noms (Bilderdijk, Da Costa, Van Lennep, Beets, Potgieter, Bosboom-Toussaint, Multatuli…). Les propos que Conrad Busken Huet met dans la bouche d’un personnage de son roman Lidewyde (1868) : « Un peuple qui n’a jamais incarné une vue qui lui fût propre ; qui a, pour ainsi dire, toujours fait l’article ; qui n’a cessé d’imiter et de suivre les autres – un tel peuple, cela s’entend, n’a pas de littérature qui vaille la peine d’être mise par écrit », on les retrouve fréquemment, sous une forme ou une autre, par exemple près de trois quarts de siècle plus tard, dans un passage destiné au lectorat français : « Après l’exposé général que nous avons fait de la première moitié du XIXe siècle, personne ne s’étonnera de ce que la même décadence se manifestait dans la littérature et les beaux-arts. De tout ce qui se passait en Europe, seul un écho très affaibli parvenait, aux Pays-Bas, principalement lorsque le romantisme remporta la victoire sur le classicisme. Ce dernier par ses qualités de mesure et de raison, aboutissait en Hollande à une uniformité fade et à un manque de profondeur où toute grandeur et toute force faisaient défaut. » (Enno van Gelder, Histoire des Pays-Bas, Armand Colin, 1936, p. 168). Pour l’antichrétien Johannes Tielrooy, qui considère brièvement la période antérieure à 1880 avant de s’intéresser aux lettres néerlandaise de la fin du XIXe siècle et des premières décennies du XXe, « la théologie, cette raisonneuse, asservissait sa sœur plus fine, la littérature » (Littérature hollandaise, Paris, Éditions du Sagittaire, 1938, p. 13). On avait toutefois pu lire un tableau plus nuancé sous la plume de l’historien de la littérature Jan Ten Brink (1834-1901), dans un panorama intitulé « La littérature. De 1815 à nos jours » (La Hollande, Larousse, 1900, p. 168-182, texte qui reproduit celui paru dans la Revue Encyclopédique du 13 novembre 1897). Aujourd’hui, les dix-neuviémistes néerlandais tentent de « réhabiliter » certains auteurs de la période antérieurs à la renaissance littéraire de 1880.

(3) Né à La Haye en 1826, issu d’une famille de huguenots, l’homme de lettres Conrad Busken Huet est décédé à Paris, où il a passé la dernière partie de sa vie, en 1886. Pasteur de l’Église wallonne, il abandonna la prédication pour devenir journaliste et se consacrer entièrement à la littérature. Il est considéré comme le plus grand critique littéraire hollandais du XIXe siècle ; la plupart de ses essais et critiques ont été réunis de son vivant en 26 volumes qui « constituent un véritable miroir de la production, en Hollande et à l’étranger, de 1860 à 1885 » (P. Brachin, La Littérature néerlandaise, Armand Colin, 1962, p. 97). Parmi les études assez consistantes de ce lecteur gargantuesque, certaines portent sur Lamartine, Sainte-Beuve, Henri Murger, Henri Meilhac et Ludovic Halévy, Voltaire, Gustave Droz, Théophile Gautier, Rabelais, George Sand, Octave Feuillet, Ernest Renan, Victor Hugo, Charles-Paul de Kock, André Chénier, Mme de Rémusat, J.-J. Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, Mme de Staël, Benjamin Constant, Émile de Girardin, Edmond About, Alexandre Dumas fils, Jules Vallès, Zola, Paul Bourget, Robert de Bonnières, Arnold Mortier, Molière, Alphonse Daudet, Gyp ou encore Michelet ; on relève aussi un hommage à Lucien-Anatole Prévost-Paradol et un autre, publié en volume, à Gaston Paris. Une des œuvres majeures de Busken Huet, fresque culturelle monumentale, s’intitule Het land van Rembrandt (Le Pays de Rembrandt, 1882-1884), sorte de pendant de Het land van Rubens (Le Pays de Rubens, 1879). Busken Huet a aussi laissé un ouvrage sur les arts et la culture français Parijs en omstreken (Paris et ses environs, 1878) auquel Albert Réville a consacré quelques pages dans du 1er juillet 1878 (p. 236-238). Son roman Lidewyde mentionné dans la note précédente fit scandale à cause d’un rendu trop réaliste de l’érotisme. Il existe une version française de son étude sur George Sand, une version anglaise du Pays de Rubens, une version allemande du Pays de Rembrandt, ainsi qu’un recueil de ses méditations chrétiennes en français. On peut lire en français la thèse que le francophile Johannes Tielrooy a consacré au critique : Un grand écrivain hollandais ami de la France. Conrad Busken Huet et la littérature française, Paris, E. Champion, 1923. Aux Pays-Bas, une imposante biographie a vu le jour il y a peu : Olf Praamstra, Busken Huet. Een biografie, SUN, 2007. Le fils de Conrad, Gideon Busken Huet (1860-1921), connu sous le nom de Gédéon Huet, était un folkloriste français.

(3) Né à La Haye en 1826, issu d’une famille de huguenots, l’homme de lettres Conrad Busken Huet est décédé à Paris, où il a passé la dernière partie de sa vie, en 1886. Pasteur de l’Église wallonne, il abandonna la prédication pour devenir journaliste et se consacrer entièrement à la littérature. Il est considéré comme le plus grand critique littéraire hollandais du XIXe siècle ; la plupart de ses essais et critiques ont été réunis de son vivant en 26 volumes qui « constituent un véritable miroir de la production, en Hollande et à l’étranger, de 1860 à 1885 » (P. Brachin, La Littérature néerlandaise, Armand Colin, 1962, p. 97). Parmi les études assez consistantes de ce lecteur gargantuesque, certaines portent sur Lamartine, Sainte-Beuve, Henri Murger, Henri Meilhac et Ludovic Halévy, Voltaire, Gustave Droz, Théophile Gautier, Rabelais, George Sand, Octave Feuillet, Ernest Renan, Victor Hugo, Charles-Paul de Kock, André Chénier, Mme de Rémusat, J.-J. Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, Mme de Staël, Benjamin Constant, Émile de Girardin, Edmond About, Alexandre Dumas fils, Jules Vallès, Zola, Paul Bourget, Robert de Bonnières, Arnold Mortier, Molière, Alphonse Daudet, Gyp ou encore Michelet ; on relève aussi un hommage à Lucien-Anatole Prévost-Paradol et un autre, publié en volume, à Gaston Paris. Une des œuvres majeures de Busken Huet, fresque culturelle monumentale, s’intitule Het land van Rembrandt (Le Pays de Rembrandt, 1882-1884), sorte de pendant de Het land van Rubens (Le Pays de Rubens, 1879). Busken Huet a aussi laissé un ouvrage sur les arts et la culture français Parijs en omstreken (Paris et ses environs, 1878) auquel Albert Réville a consacré quelques pages dans du 1er juillet 1878 (p. 236-238). Son roman Lidewyde mentionné dans la note précédente fit scandale à cause d’un rendu trop réaliste de l’érotisme. Il existe une version française de son étude sur George Sand, une version anglaise du Pays de Rubens, une version allemande du Pays de Rembrandt, ainsi qu’un recueil de ses méditations chrétiennes en français. On peut lire en français la thèse que le francophile Johannes Tielrooy a consacré au critique : Un grand écrivain hollandais ami de la France. Conrad Busken Huet et la littérature française, Paris, E. Champion, 1923. Aux Pays-Bas, une imposante biographie a vu le jour il y a peu : Olf Praamstra, Busken Huet. Een biografie, SUN, 2007. Le fils de Conrad, Gideon Busken Huet (1860-1921), connu sous le nom de Gédéon Huet, était un folkloriste français.

(4) Louis van Keymeulen a publié une étude sur Multatuli dans la Revue des Deux Mondes (« Un écrivain hollandais. Multatuli », p. 791-819) et « Les Lettres de Multatuli », textes qui figurent dans t;Esquisses flamandes et hollandaises. Il ne se montre pas un inconditionnel de l’auteur du Max Havelaar.

(5) Aux recueils Een lent van vaerzen (Un printemps de vers, 1884) et Orchideeën (Orchidées, 1886) que Louis Van Keymeulen mentionne, il convient d’en ajouter un troisième Couperus publia en 1895 : Williswinde. « Parmi les jeunes auteurs de ces derniers temps se distingue Louis Couperus, qui n’est d’aucun bateau et ne relève que de lui-même. Comme poète, il rappelle Théophile Gautier par le coloris et le chatoiement du style », rapporte-t-on au lecteur français de l’époque alors que « ses romans sont très individuels, très forts comme fantaisie et comme peinture d’états d’âme. » (La Grande Encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts, tome 26, p. 174). À côté des recueils et des romans, Couperus eut le temps à l’époque de se consacrer à De verzoeking van den H. Antonius, une traduction de La Tentation de saint Antoine de Flaubert, publiée en 1896.

(6) En réalité, le roman Eline Vere avait déjà contribué à assurer la renommée de Couperus, le roman ayant eu, en particulier à La Haye, un grand retentissement. Ce classique du XIXe siècle a fait l’objet d’une belle adaptation cinématographique par Harry Kümmel (1991) ainsi que d’une version télévisée plus longue.

différentes éditions de Wereldvrede, in H.T.M. van Vliet

Versierde Verhalen, L.J. Veen, 2000

(7) Majesteit (1893), Wereldvrede (1895) et Hooge Troeven (1896), connus en Hollande sous le nom de koningsromans ou « romans royaux ». Du vivant de l’auteur, ces livres ont été ceux parmi ceux qui se sont le mieux vendus et qui ont été le plus traduits (en particulier les deux premiers). On peut rattacher à ces trois titres la nouvelle bien postérieure intitulée De jonge koning (Le Jeune roi, Het vaderland, 3 décembre 1910, reprise dans le recueil de nouvelles De zwaluwen neêr gestreken..., 1911). Les deux romans que résume Van Keymeulen traitent de thèmes alors à la mode : la disparition des monarchies et de la paix mondiale. En 1899, année de la parution en français de Paix Universelle, a lieu la Conférence Internationale de la Paix à La Haye ; c’est aussi cette année-là que Charpentier édite la traduction française du roman Bas les armes ! de la célèbre pacifiste et future prix Nobel de la Paix, Bertha von Suttner. Plusieurs œuvres françaises de la même époque montrent que le thème de la fin des monarchies européennes jouissait d’une attention particulière. Si les deux romans de Couperus peuvent paraître surannés, si leurs « charmes » sont « fanés » – ainsi que l’affirme Paul Delsemme (Teodor de Wyzewa et le Cosmopolitisme littéraire en France à l’époque du Symbolisme, I, Presses Universitaires de Bruxelles, 1967, p. 290), Majesté conserve malgré tout de très beaux restes. À l’époque, ce genre d’œuvres passionnait d’autant plus les lecteurs que la visite du Tsar à Paris avait marqué les esprits et qu’il régnait une certaine nostalgie de la monarchie mêlée à l’inquiétude d’en voir disparaître d’autres. Des critiques comme Jules Béraneck et L. Giraudon-Ginesté apprécièrent beaucoup la prose de Couperus. La version française de Majesté a paru dans plusieurs livraison s de La Revue hebdomadaire avant de sortir chez Plon à l’automne 1898 – le volume est déposé au ministère de l’Intérieur en octobre – au prix de 3 francs 50 ; en juillet de l’année suivante, le même éditeur donne Paix Universelle. Les deux œuvres ont été traduites par Louis Bresson, pasteur français de l’église wallonne de Rotterdam.

entrée Couperus du Larousse universel, T.1., 1922

(8) Louis Van Keymeulen parle ici de Majesteit et non pas de Hooge Troeven.

(9) La suite de la citation empruntée à Alfred de Musset : « Et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert. »

(10) Théodor de Wyzewa, qui a été lié avec Louis Couperus et a consacré plusieurs dizaines de pages à son œuvre – il a même songé un temps à traduire un certain nombre de ses romans – a rédigé une chronique sur ce beau livre inclassable, autobiographie esthétique qui ne doit guère avoir d’équivalent dans les autres littératures (« L’autobiographie d’un romancier hollandais. Metamorfoze, par M. Louis Couperus », Revue des Deux Mondes, 15 juin 1897, p. 937-946, texte repris dans le volume Écrivains étrangers) : « Si même le dernier roman de M. Louis Couperus n’était pas ce qu’il est, un très beau livre, élégant et robuste, plein d’émotion et de vérité, il mériterait encore d’être signalé pour la façon dont il porte la marque de son temps, et pour les renseignements qu’on en peut tirer sur la situation présente du roman, ou plutôt des romanciers, dans l’Europe entière. (…) Il y a une chose dont ni Hugo Aylva ni M. Couperus ne semblent point se douter, mais qui n’en apparaît pas moins clairement aux lecteurs de leurs livres : sous la série de leurs métamorphoses, ils restent tous deux des poètes, et les plus graves sujets leur sont surtout l’occasion de beaux rythmes et de belles images. C’est même, en fin de compte, la seule conclusion définitive qu’on puisse tirer de ces Métamorphoses, touchant l’histoire intellectuelle de leur jeune auteur. On y voit comment les circonstances, et cet instinct de changement qu’il portait en lui, l’ont ballotté sans arrêt d’un idéal à l’autre, mais que dans tous les genres il est resté ce qu’il était déjà au début de sa carrière, un rêveur épris seulement d’émotion et de beauté, l’amant de Léonore d’Esté et le confident de Pétrarque. L’œuvre qu’il nous donne pour une autobiographie est surtout un poème, elle aussi. En vain il s’est efforcé d’y être exact et précis, infatigable à vouloir se montrer à nous tel qu’il s’apparaissait à lui-même. La même aventure lui est arrivée pour ses propres sentiments que pour ceux des héros de ses livres précédents, d’Éline Vere ou du jeune empereur des îles Lipari : à peine a-t-il tenté de les saisir, qu’ils se sont transfigurés, prenant sous ses yeux une teinte lyrique. La forme même dont il les a revêtus est celle d’un poème plus que d’un récit, imagée et chantante, avec des retours de mots, des alternances de longues périodes et de phrases rapides, un rythme toujours expressif et savamment varié. Et c’est par là, en vérité, que ses compatriotes peuvent le mieux se rassurer sur la suite prochaine de ses “métamorphoses”. – “Mon art, nous dit-il au dernier chapitre du livre, s’est d’abord présenté devant moi comme un enfant, candide avec de grands yeux pleins de lumière ; puis j’ai vu en lui une jeune fille élégante et mélancolique, puis il a pris la forme d’une femme que j’ai aimée. Plus tard, quand j’ai écrit Anarchisme, il s’est montré à moi plus vieux, plus grave, imprégné d’une beauté plus sereine : c’est aujourd'hui une de ces figures étranges où se plaît la fantaisie des peintres symbolistes. Demain, peut-être, il aura changé d’aspect, une fois de plus...” Mais, quel que soit l’aspect sous lequel son art se montrera demain à M. Couperus, quelle que soit la “métamorphose” qui succédera à celle qu’il a, cette fois, essayé de décrire, on pourra être certain désormais qu’à travers tous les genres, quelque chose en lui ne variera point : son naïf et profond instinct de la beauté poétique. »

(10) Théodor de Wyzewa, qui a été lié avec Louis Couperus et a consacré plusieurs dizaines de pages à son œuvre – il a même songé un temps à traduire un certain nombre de ses romans – a rédigé une chronique sur ce beau livre inclassable, autobiographie esthétique qui ne doit guère avoir d’équivalent dans les autres littératures (« L’autobiographie d’un romancier hollandais. Metamorfoze, par M. Louis Couperus », Revue des Deux Mondes, 15 juin 1897, p. 937-946, texte repris dans le volume Écrivains étrangers) : « Si même le dernier roman de M. Louis Couperus n’était pas ce qu’il est, un très beau livre, élégant et robuste, plein d’émotion et de vérité, il mériterait encore d’être signalé pour la façon dont il porte la marque de son temps, et pour les renseignements qu’on en peut tirer sur la situation présente du roman, ou plutôt des romanciers, dans l’Europe entière. (…) Il y a une chose dont ni Hugo Aylva ni M. Couperus ne semblent point se douter, mais qui n’en apparaît pas moins clairement aux lecteurs de leurs livres : sous la série de leurs métamorphoses, ils restent tous deux des poètes, et les plus graves sujets leur sont surtout l’occasion de beaux rythmes et de belles images. C’est même, en fin de compte, la seule conclusion définitive qu’on puisse tirer de ces Métamorphoses, touchant l’histoire intellectuelle de leur jeune auteur. On y voit comment les circonstances, et cet instinct de changement qu’il portait en lui, l’ont ballotté sans arrêt d’un idéal à l’autre, mais que dans tous les genres il est resté ce qu’il était déjà au début de sa carrière, un rêveur épris seulement d’émotion et de beauté, l’amant de Léonore d’Esté et le confident de Pétrarque. L’œuvre qu’il nous donne pour une autobiographie est surtout un poème, elle aussi. En vain il s’est efforcé d’y être exact et précis, infatigable à vouloir se montrer à nous tel qu’il s’apparaissait à lui-même. La même aventure lui est arrivée pour ses propres sentiments que pour ceux des héros de ses livres précédents, d’Éline Vere ou du jeune empereur des îles Lipari : à peine a-t-il tenté de les saisir, qu’ils se sont transfigurés, prenant sous ses yeux une teinte lyrique. La forme même dont il les a revêtus est celle d’un poème plus que d’un récit, imagée et chantante, avec des retours de mots, des alternances de longues périodes et de phrases rapides, un rythme toujours expressif et savamment varié. Et c’est par là, en vérité, que ses compatriotes peuvent le mieux se rassurer sur la suite prochaine de ses “métamorphoses”. – “Mon art, nous dit-il au dernier chapitre du livre, s’est d’abord présenté devant moi comme un enfant, candide avec de grands yeux pleins de lumière ; puis j’ai vu en lui une jeune fille élégante et mélancolique, puis il a pris la forme d’une femme que j’ai aimée. Plus tard, quand j’ai écrit Anarchisme, il s’est montré à moi plus vieux, plus grave, imprégné d’une beauté plus sereine : c’est aujourd'hui une de ces figures étranges où se plaît la fantaisie des peintres symbolistes. Demain, peut-être, il aura changé d’aspect, une fois de plus...” Mais, quel que soit l’aspect sous lequel son art se montrera demain à M. Couperus, quelle que soit la “métamorphose” qui succédera à celle qu’il a, cette fois, essayé de décrire, on pourra être certain désormais qu’à travers tous les genres, quelque chose en lui ne variera point : son naïf et profond instinct de la beauté poétique. »

ouvrage de H.W. van Tricht sur Couperus, éd. Bert Bakker, 1965

(11) Cette seconde partie de l’article a paru initialement sous le titre « Psyché » dans la Revue Encyclopédique du 4 juin 1898. Louis Van Keymeulen n’est pas le seul à parler de ce livre à l’époque. Ainsi, Léo J. Krijn écrit-il : « Psyché est, suivant moi, le meilleur des ouvrages parus ces derniers mois en langue néerlandaise. Un conte, mais un conte délicieux, d’une fantaisie ravissante, entremêlée de philosophie, le tout écrit dans un style incomparable, subtil et fin, comme un parfum lointain de fleurs sauvages (« Psyché, par Louis Couperus », La Plume, n° 11, 1899, p. 414). Il faudra attendre 1923 pour voir ce conte traduit en français : Le Cheval ailé, trad. J. [= Félicia] Barbier, Paris, Éditions du Monde nouveau. Dans la préface à cette édition Julien Benda, avant de suggérer en guise d’épilogue au conte de Couperus un passage des Chansons des rues et des bois de Victor Hugo (Psyché dans ma chambre est entrée..), nous dit que « la suprême saveur de l’ouvrage (…) est dans la caresse avec laquelle l’auteur peint l’amour d’Eros ; dans les pages qui nous disent l’émoi si tendre du jeune prince et de tout son petit royaume à la venue de l’épousée ; sa douleur, exempte de toute haine, quand il s’éveille et ne la trouve plus ; sa joie, faite toute d’amour, pure de tout reproche, quand elle lui revient. M. Louis Couperus, comme Michelet, comme Musset, montre plus de bonheur encore à peindre les forces de la tendresse que celle du désir et de l’orgueil. » La parution du Cheval ailé a été précédée de celle d’un essai d’une vingtaine de pages aux mêmes éditions : L’Âme latine de M. Louis Couperus, romancier hollandais (1922, p. 661 sqq.). Une seconde traduction de Psyché a vu le jour en 2002 : Psyché, suivi de Fidessa. Contes et légendes littéraires, trad. David Goldberg, introduction de Gilbert Van De Louw. Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, [Lettres et civilisations des Flandres et des Pays-Bas].

page de titre de la traduction de Psyche, 1923

(12) Kremer : Louis Van Keymeulen veut sans doute parler de Jan Jacobus Cremer (1827-1880), peintre qui devint un romancier populaire au point d’être un des premiers à pouvoir vivre de sa plume aux Pays-Bas. On a pu dire de lui qu’il était le Dickens hollandais. Son œuvre est tombée dans l’oubli. En français : Intérieurs hollandais. Scènes villageoises du Pays de Gueldre (1854), nouvelles, Paris, Éditions Henri Gautier, s. d. (1888).

(13) Anna Louisa Geertruyda Bosboom-Toussaint (1812-1886), « la première romancière de la Néerlande », comme on a pu écrire en France à l’époque. Elle aussi avait des ascendants huguenots. Voici ce que nous dit d’elle le Dictionnaire universel des contemporains en 1880, p. 1762 : « Toussaint (Anna-Louise-Gertrude), dame Bosboom, romancière hollandaise, née à Alkmaar, le 16 septembre 1812, débuta dans la carrière des lettres en 1827, avec une nouvelle : Almagro, qui eut du succès, et qui fut suivie du Comte de Devonshire (de Graaf van Devonshire, 1838) et des Anglais à Rome (de Engelsche in Rome, 1840). Elle publia ensuite Het Huis Lauernesse (1841, 2 vol.; 3e édit. 1851), roman emprunté à l’histoire et aux mœurs de la réforme, qui eut en Hollande un succès prodigieux et fut traduit dans presque toutes les langues de l’Europe, ainsi qu’une sorte de trilogie sur la vie et les aventures du comte de Leicester, Leycester en Nederland ; de Vrouwen van het Leycestersche Tijdvak ; Gideon Florensz (1851-1854, 9 vol.), Une de ses dernières nouvelles Majoor Frans, obtint également un grand succès. Les compatriotes de Mme Toussaint l’ont comparée à Walter Scott pour ses qualités dramatiques. En 1845 sa ville natale lui conféra, par décision spéciale, les droits civiques. Depuis 1849 elle a rédigé l’Almanach du beau et du bien (Almanach fur das Schœne und Gute), recueil très remarquable. En 1851, elle a épousé, à Alkmaar, le peintre Johannes Bosboom, dont les tableaux de genre sont très recherchés en Allemagne et aux Pays-Bas. » La grande encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts se fait plus élogieuse encore (tome 26, p. 172) : « Plus jeune que les précédents, Mme Bosboom-Toussaint (1822-86) leur est bien supérieure par la justesse de l’analyse psychologique. Son œuvre capitale est le Comte de Leicester en Néerlande (De Graaf van Leicester in Nederland), où elle fait preuve d’une grande finesse d’observation, et où les tableaux historiques sont brossés de main de maître. Son roman de mœurs contemporaines, Majoor Frans, a eu les honneurs de la traduction en plusieurs langues (en français par André Réville, Plon, 1875). » Elle a en effet joui d’une grande considération ; c’est d’ailleurs à elle, qui habitait alors à La Haye, que le jeune Couperus fit lire ses premières esquisses en prose.

emprunté à l’histoire et aux mœurs de la réforme, qui eut en Hollande un succès prodigieux et fut traduit dans presque toutes les langues de l’Europe, ainsi qu’une sorte de trilogie sur la vie et les aventures du comte de Leicester, Leycester en Nederland ; de Vrouwen van het Leycestersche Tijdvak ; Gideon Florensz (1851-1854, 9 vol.), Une de ses dernières nouvelles Majoor Frans, obtint également un grand succès. Les compatriotes de Mme Toussaint l’ont comparée à Walter Scott pour ses qualités dramatiques. En 1845 sa ville natale lui conféra, par décision spéciale, les droits civiques. Depuis 1849 elle a rédigé l’Almanach du beau et du bien (Almanach fur das Schœne und Gute), recueil très remarquable. En 1851, elle a épousé, à Alkmaar, le peintre Johannes Bosboom, dont les tableaux de genre sont très recherchés en Allemagne et aux Pays-Bas. » La grande encyclopédie : inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts se fait plus élogieuse encore (tome 26, p. 172) : « Plus jeune que les précédents, Mme Bosboom-Toussaint (1822-86) leur est bien supérieure par la justesse de l’analyse psychologique. Son œuvre capitale est le Comte de Leicester en Néerlande (De Graaf van Leicester in Nederland), où elle fait preuve d’une grande finesse d’observation, et où les tableaux historiques sont brossés de main de maître. Son roman de mœurs contemporaines, Majoor Frans, a eu les honneurs de la traduction en plusieurs langues (en français par André Réville, Plon, 1875). » Elle a en effet joui d’une grande considération ; c’est d’ailleurs à elle, qui habitait alors à La Haye, que le jeune Couperus fit lire ses premières esquisses en prose.

(14) Louis Van Keymeulen cite, en chamboulant un peu la phrase, un passage de la fin de l’article « Louis Couperus en Wereldvrede ». Le prosateur Frans Netscher (1864-1923), l’un des premiers naturalistes bataves, était un ami de longue date de Louis Couperus.

(15) Sur la part latine de Couperus, voir Adrienne Lautère, « L’Âme latine de M. Louis Couperus, romancier hollandais », Le Monde nouveau, 1922, p. 661 sqq., étude rééditée sous forme de brochure en 1923.

l'ouvrage le plus récent sur Louis Couperus : José Buschman, Un dandy en Orient, 2009, consacré au séjour de l'écrivain en Algérie fin 1920 - début 1921

un chaleureux merci à R.B. & à R.H.

07:41 | Lien permanent | Tags : littérature, hollande, flandre, traduction | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |