Des lacs froids de la mort (09/01/2021)

Un chapitre de Frederik van Eeden

F. van Eeden, son épouse Martha et leurs deux enfants (1895)

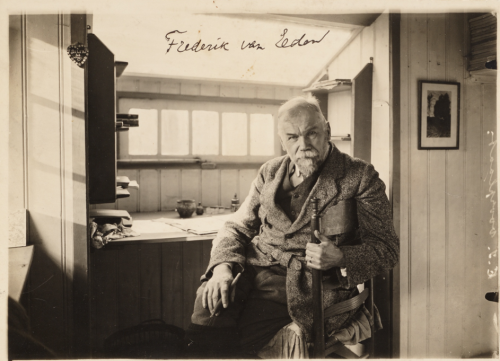

Prophète, médecin, pionnier de la psychothérapie, dramaturge, diariste, poète, romancier, esprit avide d’universalité, personnage charismatique, réformateur ayant dilapidé une partie de sa fortune dans une colonie communiste utopique (1), Frederik van Eeden (1860-1932) a, pendant une demi-siècle, marqué de son empreinte la société et les lettres des Pays-Bas. Ami entre autres de Romain Rolland, traducteur de Tagore, il a été admiré par certains, honni par beaucoup.

Commentant l’œuvre romanesque de cet homme dont l’existence a été dominée par le sens du religieux, Paul Verschave (2) écrit à juste titre : « C’est toujours son ‘‘moi’’ individualiste qui s’exprime par la bouche de ses héros, mais comme son individualité a revêtu les aspects les plus divers, rien qu’en se racontant, il a créé tout un monde. Et c’est en quoi ses ouvrages présentent un intérêt si considérable pour qui cherche à suivre l’évolution spirituelle de cet homme : ses livres enregistrent d’une manière indélébile, non seulement sa pensée, mais sa vie. Bien plus, chez une nature aussi riche, et qui, dans sa soif de savoir, s’est répandue en manifestations aussi multiples, qui était sous tant de rapports variés ‘‘enfant de son siècle’’, les différentes étapes de cette pensée forment à elles seules l’histoire de toute une génération intellectuelle. »

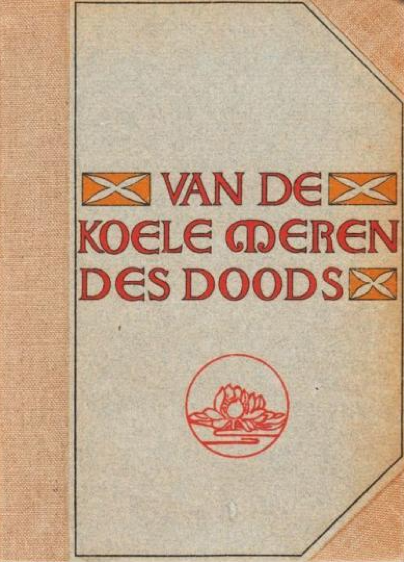

S’il existe trois traductions françaises (3) du Kleine Johannes (1887) – sorte de conte de fée autobiographique et symboliste en partie inspiré par Simplice de Zola –, on peut déplorer que le grand roman de Van Eeden, Van de koele meren des doods (1900, Des lacs froids de la mort), soit pour ainsi dire passé inaperçu en France (4). Sous la plume de sa compatriote Jeannette Nijhuis (1874-1938), L’Humanité nouvelle a salué, essentiellement pour des considérations politiques, cette parution (« Chronique des lettres hollandaises », octobre 1902, p. 105-106) : « Dans son roman, ce n’est pas seulement l’artiste qui parle, c’est aussi le penseur, le croyant, le socialiste et, dans une large mesure aussi, le médecin. Il fallait être médecin pour si bien faire la diagnose d’une âme, d’un esprit et d’un corps malades. Il fallait être socialiste pour si bien sonder les plaies d’une société malade et pour indiquer avec tant de décision les voies de la guérison.» Chroniqueur lui aussi des lettres néerlandaises à la même époque, Alexandre Cohen se montre bien plus réservé, en raison de ses goûts bien entendu mais aussi sans doute parce que Van Eeden ne s’était jamais affiché anarchiste (« Lettres néerlandaises », le Mercure de France, avril 1901, p. 272-274) ; tout bien considéré, le condamné à 20 ans de travaux forcés au Procès des Trente ne reconnaît au livre qu’un grand mérite : « l’héroïne nous reste toujours sympathique, même lorsqu’elle devient vertueuse et ce, sans que l’auteur fasse le moindre effort pour nous imposer cette sympathie ».

S’il existe trois traductions françaises (3) du Kleine Johannes (1887) – sorte de conte de fée autobiographique et symboliste en partie inspiré par Simplice de Zola –, on peut déplorer que le grand roman de Van Eeden, Van de koele meren des doods (1900, Des lacs froids de la mort), soit pour ainsi dire passé inaperçu en France (4). Sous la plume de sa compatriote Jeannette Nijhuis (1874-1938), L’Humanité nouvelle a salué, essentiellement pour des considérations politiques, cette parution (« Chronique des lettres hollandaises », octobre 1902, p. 105-106) : « Dans son roman, ce n’est pas seulement l’artiste qui parle, c’est aussi le penseur, le croyant, le socialiste et, dans une large mesure aussi, le médecin. Il fallait être médecin pour si bien faire la diagnose d’une âme, d’un esprit et d’un corps malades. Il fallait être socialiste pour si bien sonder les plaies d’une société malade et pour indiquer avec tant de décision les voies de la guérison.» Chroniqueur lui aussi des lettres néerlandaises à la même époque, Alexandre Cohen se montre bien plus réservé, en raison de ses goûts bien entendu mais aussi sans doute parce que Van Eeden ne s’était jamais affiché anarchiste (« Lettres néerlandaises », le Mercure de France, avril 1901, p. 272-274) ; tout bien considéré, le condamné à 20 ans de travaux forcés au Procès des Trente ne reconnaît au livre qu’un grand mérite : « l’héroïne nous reste toujours sympathique, même lorsqu’elle devient vertueuse et ce, sans que l’auteur fasse le moindre effort pour nous imposer cette sympathie ».

Soucieux de l’édification du lecteur, Paul Verschave met en avant le poète Van Eeden bien plus que le romancier. Il relève malgré tout : « Il serait intéressant de comparer cet ouvrage [Les Lacs froids de la mort] avec le célèbre roman de Flaubert, Madame Bovary, et de voir à ce sujet ce qui sépare Van Eeden du naturalisme. Comme Madame Bovary, Hedwige de Fontayne, ne trouvant pas dans le mariage le bonheur rêvé, fait les chutes les plus lamentables, mais il n’y a pas dans ces fautes le caractère de fatalité qu’y mettent les naturalistes. Le mal y est reconnu comme le mal et appelle le remords. De plus, arrivée à l’extrême degré de la misère morale, la malheureuse Hedwige se relève dans un étouffement bouddhiste des passions qui ressemble ‘‘aux ondes fraîches de la mort’’ » (5).

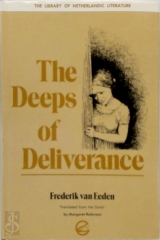

Le monde anglophone a été plus accueillant en publiant dès 1902 une traduction : The deeps of Deliverance (de la main de Margaret Robinson), rééditée en 2009 sous le titre Hedwig’s journey ; Else Otten en en donné une version allemande (Wie Stürme segnen, 1907), Goedele de Sterck une version espagnole (Las tranquilas aguas de la muerte, 2012), Farooq Khalid une version en ourdou. Nouchka van Brakel a porté le livre à l’écran avec, dans le rôle principal, Renée Soutendijk. Pour notre part, nous donnons une traduction française du premier chapitre de ce roman.

Le monde anglophone a été plus accueillant en publiant dès 1902 une traduction : The deeps of Deliverance (de la main de Margaret Robinson), rééditée en 2009 sous le titre Hedwig’s journey ; Else Otten en en donné une version allemande (Wie Stürme segnen, 1907), Goedele de Sterck une version espagnole (Las tranquilas aguas de la muerte, 2012), Farooq Khalid une version en ourdou. Nouchka van Brakel a porté le livre à l’écran avec, dans le rôle principal, Renée Soutendijk. Pour notre part, nous donnons une traduction française du premier chapitre de ce roman.

(1) La citation suivante résume assez bien l’échec de l’expérience de la colonie de Walden : « Vers 1898, Frédéric Van Eeden, célèbre romancier hollandais, nouvellement converti au rêve collectiviste, fondait, avec l’aide d’une vingtaine d’amis, à Walden près de Bussum, un phalanstère, espèce de petite oasis de vie future, suivant le type socialiste. Van Eeden consacra à cette tentative un demi million, qui fut bientôt englouti, et malgré cette orgie d’argent, l’œuvre vient de périr. Le généreux utopiste avoue franchement la cause de la déconfiture : ‘‘Dans ma petite collectivité, écrit-il, j’ai été dès le premier jour obligé d’éliminer des éléments inacceptables qui prétendaient ne rien faire et vivre aux dépens de la communauté. Pour eux ‘‘le travail libre’’, c’était surtout la liberté de ne pas travailler’’. » (Chanoine Bourgine, Le Protestantisme et les sociétés modernes, Avignon, Aubanel, 1914, p. 42)

(2) Voir sur ce juriste et érudit (photo) : Robert Hennart, « Paul Verschave (1878-1947) et l’Ecole supérieure de journalisme de Lille », De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français, 1980, p. 204-214.

(2) Voir sur ce juriste et érudit (photo) : Robert Hennart, « Paul Verschave (1878-1947) et l’Ecole supérieure de journalisme de Lille », De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas Français, 1980, p. 204-214.

(3) Celle parue dans un premier temps sous le titre Jeannot, que l’on doit à Léon Paschal, d’abord publiée dans la Revue de Belgique puis aux éditions P. Weissenbruch (1903) et enfin dans la Revue de Hollande (en écoute ici) ; Le Petit Jean, traduit par Sophie Harper-Mounier, avant-propos de Romain Rolland, Paris, Rieder, « Les prosateurs étrangers modernes », 1921 ; Le Petit Johannes, traduit par Robert Pittomvils et adapté par Albert Bailly avec une introduction du traducteur, Bruxelles, La Sixaine, « Estuaires », 1946. Les éditions L’accolade ont publié une édition bilingue (+ audio) du roman.

(4) À propos de ces deux romans et d’un troisième : Johannes Viator (1892), on pourra consulter la thèse de Hanneke Pril, Une analyse littéraire de trois œuvres de Frederik Van Eeden (1860-1932), Université de Paris IV, 1998.

(5) Paul Verschave, « Le poète hollandais Frédéric van Eeden et son œuvre », Bulletin du Comité flamand de France, 1923, p. 204-218. Du même auteur, on verra : « Un converti hollandais : le poète Frédéric van Eeden », Le Correspondant, 1924, p. 311-338.

Extraits du film Les Lacs froids de la mort

UN CHAPITRE DE FREDERIK VAN EEDEN

Des lacs froids de la mort (1900)

Une histoire de Frederik van Eeden

Avant-propos de la deuxième édition

On a considéré à tort la présente œuvre comme l’étude psychologique d’un cas plus ou moins pathologique. Il s’agit en réalité là de la basse conception défendue par des lecteurs au cerveau et à la sensibilité superficiels.

Seul le désir d’effectuer des comparaisons, d’établir des rapports et de cerner des proportions stimule le scientifique. En tant que chercheur, celui-ci reste indifférent à la signification supérieure des faits, à l’harmonie et à la beauté des proportions en question.

L’artiste, au contraire, est animé par la beauté qu’il admire chez l’être, c’est-à-dire par le sens caché de l’ensemble des faits et des proportions ; au moyen de la représentation, il aspire entièrement à transmettre à autrui cette émotion du beau.

Il se trouve que ce sont des motivations artistiques et rien que des motivations artistiques qui ont présidé à l’élaboration de cette œuvre, les motivations scientifiques lui demeurant, pour de bon, étrangères. Quand bien même l’écrivain aurait en partie échoué à atteindre ce qu’il se proposait, il n’a eu d’autre intention que de restituer, pour la faire vivre à ses lecteurs, l’émotion du beau qu’il a lui-même éprouvée.

Pour ce faire, il a cru nécessaire d’énoncer de façon scrupuleuse et sans concession maints détails qui y participent, ceci tout en les exprimant avec force sans se laisser perturber ni choquer par des éléments secondaires. Après tout, le beau qui a suscité la pleine admiration de l’auteur, et sur lequel, par son rendu, il entend focaliser toute l’attention de ses lecteurs, ne saurait être un quelconque phénomène extérieur, une chose sensuellement perceptible : il est un événement de l’âme d’une nature sans doute rare, mais aucunement artificielle ni invraisemblable. Dans ces pages, tout détail en apparence superflu ou insignifiant sert au fond à jeter, à dessein, de la clarté sur ce bel événement, le motif principal ; dans le même temps, l’auteur sait qu’il n’a pas porté préjudice à la vérité artistique, c’est-à-dire en l’occurrence la crédibilité et la teneur naturelle des faits présentés.

Pour ce faire, il a cru nécessaire d’énoncer de façon scrupuleuse et sans concession maints détails qui y participent, ceci tout en les exprimant avec force sans se laisser perturber ni choquer par des éléments secondaires. Après tout, le beau qui a suscité la pleine admiration de l’auteur, et sur lequel, par son rendu, il entend focaliser toute l’attention de ses lecteurs, ne saurait être un quelconque phénomène extérieur, une chose sensuellement perceptible : il est un événement de l’âme d’une nature sans doute rare, mais aucunement artificielle ni invraisemblable. Dans ces pages, tout détail en apparence superflu ou insignifiant sert au fond à jeter, à dessein, de la clarté sur ce bel événement, le motif principal ; dans le même temps, l’auteur sait qu’il n’a pas porté préjudice à la vérité artistique, c’est-à-dire en l’occurrence la crédibilité et la teneur naturelle des faits présentés.

L’idée selon laquelle la protagoniste serait un être « maladif » par nature et par tempérament, il la réfute. Il n’en demeure pas moins qu’en raison d’une complexion extrêmement fine et noble, elle se trouve bien plus exposée aux influences néfastes que l’être moyen et grossier. Comment le cœur le plus tendre peut-il résister à ces influences apparemment ahurissantes et écrasantes de notre société malade, ceci malgré le destin le plus défavorable, puis les transformer en une délivrance finale – à condition de préserver le courage de la foi et la confiance en Dieu – malgré la pire chute ? tel est le magnifique thème traité par l’écrivain conscient de cette merveilleuse réalité tout autant que de la faiblesse de son rendu.

Juillet 1904

Chapitre I

L’histoire d’une femme. Comment elle a cherché les lacs froids de la Mort, là où est la délivrance, et comment elle a trouvé celle-ci.

Son nom ? Je l’appelle Hedwige Marga de Fontayne. Hollandaise certes, mais ayant du sang d’ancêtres étrangers.

Née au milieu du XIXe siècle, elle a grandi dans une ville de province des Pays-Bas. Il y avait là un minimum de commerces et d’entreprises, et néanmoins une certaine prospérité : nombre de riches n’y possédaient-ils pas des demeures cossues ?

Également vaste et cossue, celle où Hedwige habitait avait été sans doute bâtie une centaine d’années plus tôt. Elle comprenait un spacieux corridor, frais en été, au sol en marbre et aux parois chaulées. Ce passage ouvrait sur de grandes pièces sombres au revêtement mural rouge liseré d’étroites bandes dorées, aux boiseries peintes en blanc et or et au plafond en plâtre blanc d’où pendaient des lustres à cristaux triangulaires. Au bout du corridor, une porte vitrée donnait sur le jardin où de malingres arbustes à fleurs, plantés à même une terre grasse très noire, manquaient de lumière sous un arbre massif, un hêtre à feuilles rouges. La plupart du temps, la famille se tenait dans la véranda lumineuse et ensoleillée. Les fenêtres, au nombre de trois, aux petits carreaux violets, étaient hautes. Leurs appuis s’ouvraient eux aussi si bien qu’on obtenait en été, dans cette pièce large, trois grandes baies sur le dehors, des rideaux tamisant la vigueur du soleil.

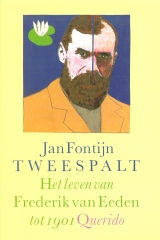

Biographie signée Jan Fontijn (vol. 1)

L’habitation se dressait parmi d’autres, nombreuses et similaires, dans la rue principale de la ville, une voie calme qui dessinait quelques courbes. En son milieu courait une chaussée homogène de pavés gris clair, bordée de chaque côté d’un lé, bandes tapissées de briques cuites jaunes, elles-mêmes bordées d’un trottoir en granit bleu planté de courts poteaux reliés un à un par une barre ou une chaîne en fer ; en retrait s’alignaient les hautes fenêtres monotones derrière lesquelles se détachait bien peu de luminosité et encore moins de silhouettes. Visibles à travers les vitres : des meubles et des vases, astiqués et bien disposés, mais sans beauté, car choisis non par amour ni par goût, mais par une tuante habitude.

L’habitation se dressait parmi d’autres, nombreuses et similaires, dans la rue principale de la ville, une voie calme qui dessinait quelques courbes. En son milieu courait une chaussée homogène de pavés gris clair, bordée de chaque côté d’un lé, bandes tapissées de briques cuites jaunes, elles-mêmes bordées d’un trottoir en granit bleu planté de courts poteaux reliés un à un par une barre ou une chaîne en fer ; en retrait s’alignaient les hautes fenêtres monotones derrière lesquelles se détachait bien peu de luminosité et encore moins de silhouettes. Visibles à travers les vitres : des meubles et des vases, astiqués et bien disposés, mais sans beauté, car choisis non par amour ni par goût, mais par une tuante habitude.

Dans ce décor, dont elle ne percevait pas la laideur, Hedwige trouvait ses joies. Le matin, par les lumineux jours d’été, la rue était ensoleillée et pleine d’une paisible agitation. Quand elle sortait pour se rendre en classe, tirant la porte sur elle, elle percevait la chaleur et l’éclat de la vie autour d’elle, tout bien en ordre. Elle voyait les boulangers livrer le pain, les bonnes légèrement vêtues fouler le trottoir ainsi que la charrette des éboueurs cahoter. Tout cela baigné de soleil : les toits rouges chauffaient, les fenêtres étincelaient, le massif marronnier de la place offrait une ombre d’un vert vivant.

À l’origine, dans cette maison de ville, sa prime existence se trouvait dénuée de soucis. Elle picorait çà et là de la gaieté comme une enfant affamée dès le matin. Il y avait les bonnes heures au petit déjeuner, quand l’immobile soleil brillait dans la véranda, et d’autres les soirs d’hiver devant la cheminée, sur les genoux paternels. Sans compter celles de complicité qu’elle partageait avec sa mère.

À l’origine, dans cette maison de ville, sa prime existence se trouvait dénuée de soucis. Elle picorait çà et là de la gaieté comme une enfant affamée dès le matin. Il y avait les bonnes heures au petit déjeuner, quand l’immobile soleil brillait dans la véranda, et d’autres les soirs d’hiver devant la cheminée, sur les genoux paternels. Sans compter celles de complicité qu’elle partageait avec sa mère.

En guise d’apothéose, il y avait les jours de fête, quand on sortait le cristal, quand on transportait les bouquets dans le corridor, quand la vaste demeure se remplissait d’effluves de melons, de fleurs flétries et de sève de sapin.

La cohue des invités et le brouhaha revêtaient un charme enivrant. Gens que l’on n’avait pas l’habitude de voir entre ces murs, cuisiniers vêtus de blanc, domestiques en livrée noire, tous prenaient une apparence de beauté et de singularité. Les aliments servis en pareille occasion lui paraissaient coûteux, recherchés, exotiques – elle les découvrait dans sa chambre, à l’étage, où elle mangeait avec la nurse qui se substituait à sa mère.

S’ensuivait le moment de gloire lorsqu’elle apparaissait après le repas, dans une féérie de lumière, de fleurs et de cristal, au milieu de la morne pièce de réception transformée en une salle étincelante.

Par la suite, à un âge plus avancé, elle connut le bonheur de prendre place à la table, de dire ou de faire quelque chose grâce à quoi on la remarquait ; elle se sentait alors partie prenante de la fête, dignement et non plus comme une simple enfant.

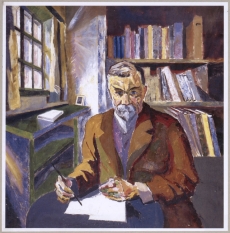

F. van Eeden, par Lizzy Ansingh (1919, coll. Literatuurmuseum)

Cependant, les heures de joie étaient clairsemées, pareilles aux rares fleurs d’une grande et blafarde lande de monotonie, où elle se promenait à l’origine avec insouciance, attentive aux fleurs et non aux étendues pelées séparant celles-ci. Des années plus tard, y repensant, elle ne se souvenait que de la lande, la grande plaine lugubre, et plus du tout des fleurs. C’était miracle, pareille insouciance au milieu de tant de morosité.

Cependant, les heures de joie étaient clairsemées, pareilles aux rares fleurs d’une grande et blafarde lande de monotonie, où elle se promenait à l’origine avec insouciance, attentive aux fleurs et non aux étendues pelées séparant celles-ci. Des années plus tard, y repensant, elle ne se souvenait que de la lande, la grande plaine lugubre, et plus du tout des fleurs. C’était miracle, pareille insouciance au milieu de tant de morosité.

Encore enfant – elle devait avoir 9 ans –, elle commença à éprouver une sensation d’oppression provoquée par une chose à la fois merveilleuse et terrifiante, pénible et triste, qui refusait de se retirer alors même qu’elle ne la voyait jamais distinctement. Cela survenait en toutes sortes d’endroits, dans toutes sortes d’occupations, une mauvaise odeur s’attachant à toutes sortes de choses. Elle ne la relevait pas sur-le-champ, seulement un peu après coup ; quand elle se remémorait l’endroit, l’occupation, la chose, cette impression transparaissait comme une hideur noire qu’elle avait oublié de remarquer sur le moment.

Biographie signée Jan Fontijn (vol. 2)

Ainsi, un lundi soir, faisant des bulles de savon avec ses petites camarades derrière la cuisine, sur la place pavée de briques jaunes, elle avait laissé danser sur sa manche les merveilles lisses et bariolées avant de les faire précautionneusement sautiller sur une serpillère en laine ; son frère les avait alors emplies de fumée de tabac jusqu’à ce qu’elles éclatent. Ensuite, elle était allée se coucher. Il était vingt et une heures, la nuit n’était pas encore tombée ; un crépuscule gris envahissait sa petite chambre aux murs nus ; dehors, deux cloches se renvoyaient leurs tintements.

Ainsi, un lundi soir, faisant des bulles de savon avec ses petites camarades derrière la cuisine, sur la place pavée de briques jaunes, elle avait laissé danser sur sa manche les merveilles lisses et bariolées avant de les faire précautionneusement sautiller sur une serpillère en laine ; son frère les avait alors emplies de fumée de tabac jusqu’à ce qu’elles éclatent. Ensuite, elle était allée se coucher. Il était vingt et une heures, la nuit n’était pas encore tombée ; un crépuscule gris envahissait sa petite chambre aux murs nus ; dehors, deux cloches se renvoyaient leurs tintements.

Une sorte de grisaille et d’effroi s’était alors abattue sur tout ce qui l’entourait ainsi que dans sa mémoire immédiate, sans qu’elle ne s’en rendît compte, encore assise sur le bord de son lit. Mais plus tard, plus tard, il lui semblât avoir souffert affreusement à ce moment-là, une horrible monotonie et morosité collant à tout ce qu’elle avait alors ressenti. À l’odeur de l’eau savonneuse et des fines pipes en pierre, aux briques jaunes de la petite place, à la voix de son frère, à celle de ses camarades, à celle de la bonne, à la lumière grisâtre filtrant à travers les carreaux de sa chambre, au tintement lugubre qui s’éternisait.

Malgré l’insouciance de ses jeunes années au cours desquelles la maladie ni la moindre perte déchirante, la dureté du monde ni la tristesse non plus que le moindre manque n’avait contrarié sa croissance, elle ne pouvait y songer sans à chaque fois redécouvrir, avec horreur, la mauvaise odeur de l’ennui attachée à tous ses souvenirs.

Malgré l’insouciance de ses jeunes années au cours desquelles la maladie ni la moindre perte déchirante, la dureté du monde ni la tristesse non plus que le moindre manque n’avait contrarié sa croissance, elle ne pouvait y songer sans à chaque fois redécouvrir, avec horreur, la mauvaise odeur de l’ennui attachée à tous ses souvenirs.

Il n’y avait pour ainsi dire aucun endroit de la vaste demeure qui ne se trouvât, à un moment ou à un autre, voilé par la gaze de l’abattement. Éclairés par une lucarne, les combles aux nombreux placards dispensant des effluves d’huile et de poivre. Le grincement d’une porte menant à l’escalier du grenier. La forme du pain posé chaque matin sur la table du petit déjeuner. Les traces de boue ou de neige laissées par les semelles sur le marbre du corridor. Toutes ces infimes réminiscences lui procuraient une sorte de dégoût, psychique mais aussi physique.

Cette tristesse tenait au retour régulier des choses dans l’ordre temporel. Une affection qui, à certaines heures de la journée, en certains jours de la semaine, mais aussi en certaines saisons de l’année, se manifestait plus fortement que de coutume.

Ainsi, c’étaient les minutes entre seize et dix-sept heures dont elle se remémorait avec le plus d’horreur, plus encore celles des hivers, les pires étant celles du premier jour des semaines en question.

L’odeur des choses ne faisait qu’accentuer la morosité d’Hedwige. Celle du linge propre qu’on apportait à la maison le vendredi après-midi et que les bonnes, sous ses yeux, calandraient, étiraient et humidifiaient. Celle du savon et du métal chauffé, lorsqu’on préparait le bain du soir, pourtant un joyeux divertissement pour elle et le reste de la fratrie. Celle de renfermé des pièces d’apparat restées fermées de longues semaines, lorsque la famille rentrait de sa villégiature estivale.

Ces choses, de même que mille petites autres, elle les trouvait indiciblement tristes, innommablement accablantes, non lorsqu’elle les vivait, mais lorsqu’elle y repensait.

Pourtant, elle n’était en rien une enfant mélancolique, bien plutôt une fille loquace et gaie la plupart du temps, encline à trouver des occupations, sagace et jamais à court d’idées pour jouer et s’amuser, rarement fatiguée, et pas plus grincheuse ni contrariante que ses congénères.

En revanche, et bien que personne dans son entourage n’eût rien remarqué, elle connaissait de brefs moments d’introversion, quelques minutes parfois, au cours desquels elle avait l’impression de voir au plus profond d’elle-même, d’une manière incompréhensible et oppressante. Elle marmonnait alors son prénom, son nom : « Hedwige, – Hedwige Marga de Fontayne – moi, moi, moi –, moi-même, je m’appelle Hedwige de Fontayne » –, et il lui semblait découvrir des abîmes dont la profondeur et l’impénétrabilité lui coupaient le souffle.

En revanche, et bien que personne dans son entourage n’eût rien remarqué, elle connaissait de brefs moments d’introversion, quelques minutes parfois, au cours desquels elle avait l’impression de voir au plus profond d’elle-même, d’une manière incompréhensible et oppressante. Elle marmonnait alors son prénom, son nom : « Hedwige, – Hedwige Marga de Fontayne – moi, moi, moi –, moi-même, je m’appelle Hedwige de Fontayne » –, et il lui semblait découvrir des abîmes dont la profondeur et l’impénétrabilité lui coupaient le souffle.

Ces moments peu fréquents, elle n’en oubliait aucun, ni l’endroit, ni le cadre, ni le contexte dans lesquels elle les vivait.

Parmi les grands carreaux de marbre blanc du corridor, deux avaient été apparemment sciés dans le même bloc ; ils étaient disposés de telle façon que, sur les surfaces conjointes, leurs veines dessinaient un énorme cœur blanc.

Par une après-midi de fin d’hiver, Hedwige, contemplant à genoux cette figure – elle venait de la signaler à ses camarades comme étant l’une des particularités de la maison – éprouva soudain un état d’extrême introspection. Qui lui apparut comme l’archétype de ceux l’ayant précédé.

Gaie, le cœur léger, elle apparut, le lendemain, pareille à une fillette qui a un secret grisant à cacher. En effet, il s’agissait bien pour elle d’un secret grisant, un sujet sacré, qu’elle détenait en propre, dont elle n’aurait parlé de bon gré à personne, pas même à sa mère. Elle conçut comme un devoir primordial, intangible, de ne jamais oublier la moindre singularité du moment en question, quel que fût l’âge qu’elle atteindrait.

Dans sa mère, Hedwige trouvait tout ce qu’une enfant affectueuse et sensible peut attendre. Le sentiment rassurant qui contribue à consolider le cocon familial, une tendresse qui ne fait jamais défaut, un soutien ferme et calme, la possibilité de s’épanouir dans la distinction, la dignité et le respect des vertus – tout cela, sa mère le lui donnait ; en nulle occasion, l’heure d’altérer et de ternir cette image merveilleuse et parfaite ne sonna.

Dans sa mère, Hedwige trouvait tout ce qu’une enfant affectueuse et sensible peut attendre. Le sentiment rassurant qui contribue à consolider le cocon familial, une tendresse qui ne fait jamais défaut, un soutien ferme et calme, la possibilité de s’épanouir dans la distinction, la dignité et le respect des vertus – tout cela, sa mère le lui donnait ; en nulle occasion, l’heure d’altérer et de ternir cette image merveilleuse et parfaite ne sonna.

Souvent, sa mère arborait d’amples robes blanches confectionnées dans des étoffes soyeuses ; sa coiffure, elle la portait à l’ancienne, renflée au niveau des oreilles, relevée pour le reste en plusieurs tresses étroites. Elle s’exprimait d’une voix douce et pure à travers laquelle le mécontentement ne vibrait tout au plus qu’une poignée de secondes, mais avec une force de conviction supérieure à celle de cris motivés par la colère. Aux yeux de tous, son côté indolent et rêveur semblait s’accorder avec sa nature raffinée de fée. Jamais elle ne parut vieille ; jusqu’à sa mort, elle chanta d’une voix claire d’enfant.

Sans réserve, sans restriction, sans la moindre ombre, son époux lui vouait un véritable culte. À ses yeux, elle n’était que bonté et beauté. Il s’agissait là d’une sereine conviction qu’il ne remit jamais en question, lumière pérenne qui éclairait une existence qu’il ne questionnait pas non plus.

La présence à ses côtés de cet être lucide, qui s’adonnait en silence à ses activités, lui procurait une joie continuelle. Il trouvait sa voix, à chaque mot qu’elle prononçait, toujours aussi belle, et ses mains, à chacun de leurs mouvements, dignes de son attention et de son admiration. Tant qu’elle fut en vie, il ne laissa aucune place à la grogne ni aux récriminations, si ce n’est aux rares moments où il était séparé d’elle.

Quand elle se mettait à chanter – passe-temps auquel il se livrait lui aussi – alors qu’il était occupé, il abandonnait sur-le-champ sa tâche, s’asseyait avec déférence devant elle, les yeux rivés, dans une attention calme et pieuse, sur les lèvres en mouvement.

F. van Eeden (photo : J.H. Sikemeier)

Pareille scène, les enfants la considéraient comme une chose bonne et naturelle, qui ne les surprenait en rien.

Pareille scène, les enfants la considéraient comme une chose bonne et naturelle, qui ne les surprenait en rien.

À l’image de leur père, il eût été impensable et inconcevable pour eux de remettre en question la perfection morale de leur mère. Jusqu’à la fin, ils ne varièrent pas.

En elle, deux caractéristiques dominaient et rayonnaient sur son entourage : une complexion d’esprit raffinée, propre aux descendants d’une lignée aristocratique pure, préservée et des rudesses de l’existence qui transforment l’homme en bête et des petits soucis qui assèchent le cœur – ainsi qu’une composition calme et équilibrée résultant d’une maîtrise de soi dans une pratique de la courtoisie, entre les deux sexes, toujours plus implantée en elle.

Cette délicatesse et cette harmonie forment ce qu’on appelle de nos jours « distinction », sachant que celle-ci permet de se démarquer de la majorité des êtres. Chez cette femme, elle se manifestait, telle une lumière ruisselant par trois portes, à la fois à travers l’âme, le port et la manière de s’affairer, autrement dit : la voix, le regard et la gestuelle.

Aucun de ses enfants ne l’ignorait : dans le lieu où leur mère entrait s’établissaient la sérénité et le sentiment d’être en sécurité. Dans le lieu qu’elle quittait s’immisçaient problèmes et incertitudes, désordre et fêlures. Il fallait sa présence pour que l’épouvante commençât à leur paraître moins épouvantable, pour que les difficultés en apparence insurmontables s’aplanissent sans peine, tout cela favorisé par une parole joyeuse et une gestion certes un peu lente mais avisée de sa maison. Elle tenait son ménage sans effort, restait froide et résignée devant les soucis, douée d’une vigilance immédiate en maintenant un ordre ferme, malgré des moyens limités – simple pression d’un doigt de ses mains fragiles en quelque sorte.

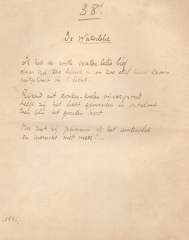

manuscrit du poème De waterlelie (coll. UB A'dam)

Quand Hedwige était malade, que la fièvre lui oppressait la poitrine, qu’elle ressentait cette angoisse qui nécessite l’intervention d’un tiers alors que personne ne sait que faire – ce moment où l’on ne saurait vivre plus longtemps comme ça, ni mourir –, et malgré le soulagement qu’éprouvent les enfants comme les adultes à l’arrivée du médecin –, elle n’espérait pas tant ce dernier que sa mère, car celle-ci faisait plus que celui-là. Lorsqu’elle apparaissait, visage calme, voix douce, gestuelle mesurée, faisant ce qu’il convenait de faire, débusquant de la joie et du réconfort là où personne n’en voyait – Hedwige ressentait un contentement durable, qui persistait jusqu’à ce que mort ou rétablissement s'ensuivît. La main maternelle sur son front fiévreux demeura en tout temps l’image concrète du réconfort suprême.

Quand Hedwige était malade, que la fièvre lui oppressait la poitrine, qu’elle ressentait cette angoisse qui nécessite l’intervention d’un tiers alors que personne ne sait que faire – ce moment où l’on ne saurait vivre plus longtemps comme ça, ni mourir –, et malgré le soulagement qu’éprouvent les enfants comme les adultes à l’arrivée du médecin –, elle n’espérait pas tant ce dernier que sa mère, car celle-ci faisait plus que celui-là. Lorsqu’elle apparaissait, visage calme, voix douce, gestuelle mesurée, faisant ce qu’il convenait de faire, débusquant de la joie et du réconfort là où personne n’en voyait – Hedwige ressentait un contentement durable, qui persistait jusqu’à ce que mort ou rétablissement s'ensuivît. La main maternelle sur son front fiévreux demeura en tout temps l’image concrète du réconfort suprême.

Cette influence forte et salutaire soudait les membres de la famille en un noyau chaleureux que tout étranger appréciait de côtoyer et de fréquenter. La famille de la haute bourgeoisie néerlandaise sous sa meilleure forme. Elle privilégiait un mode de vie simple, sans pingrerie, tenait des conversations tout à fait libres et naturelles, soigneusement préservées de toute grossièreté, de toute rudesse et de tout ressentiment, chacun observant un amour profond et sincère vis-à-vis de tous les autres sans exception. Car il est difficile d’imaginer une exception dans pareille atmosphère. Certes, il y avait, parmi les quatre frères et sœurs, une enfant moins chaleureuse et plus égoïste que les autres. Enfant qui n’aimait pas moins qu’eux – bien quelle eût plus de mal à masquer sa causticité. Dans ses années de solitude, Hedwige se remémorerait la demeure familiale avec une égale dévotion et tendresse ; dès que la conversation revenait sur ce bon vieux temps, le même sourire attendri se formait sur ses lèvres. Dans un tel cercle, tous les cœurs se doivent d’assumer le même degré d’affection.

La famille pleine de bonhomie, que n’effrayait pas une petite plaisanterie, s’accommodait de ces fibres acrimonieuses, blaguant à propos de tous les défauts de l’un de ses membres, mais sans jamais être blessante. La tranquillité d’esprit de la généreuse maman favorisait, sous ce toit, un ton affranchi et détendu, si bien que tous supportaient ces douces moqueries. En effet, aucun – bien que piqué par un trait d’esprit – n’avait un vice dont l’évocation eût pu lui faire froncer les sourcils et l’enfermer dans un hargneux silence.

F. van Eeden, par H. Braakensiek (1918, coll. UB A'dam)

Chez le père prédominaient la bonté ainsi qu’un sens aigu du devoir et de la justice. Toutefois, il ne possédait ni la sensibilité, ni la sagesse de sa femme, non plus que son caractère bien équilibré. Avec rigueur et méticulosité, il embrassait du regard le champ limité de sa vie et de ses devoirs. Il était incapable de s’écarter de ce qu’il pensait être honorable. Cependant, son regard ne portait pas loin ; et même s’il s’appuyait sur une foi formelle, un petit accroc suffisait parfois à le décourager, le laissant désemparé. Il assumait ses responsabilités en société, au sein de laquelle il était un homme honoré et prospère. Mais, à l’instar de ses enfants, il lui arrivait de poser des yeux angoissés sur son épouse, elle qui était le grand soutien et le grand accomplissement de sa vie. Si jamais elle était absente, il soupirait sans raison : « Que faire ? Comment s’en sortir ? J’aimerais tant qu’elle soit là. »

Chez le père prédominaient la bonté ainsi qu’un sens aigu du devoir et de la justice. Toutefois, il ne possédait ni la sensibilité, ni la sagesse de sa femme, non plus que son caractère bien équilibré. Avec rigueur et méticulosité, il embrassait du regard le champ limité de sa vie et de ses devoirs. Il était incapable de s’écarter de ce qu’il pensait être honorable. Cependant, son regard ne portait pas loin ; et même s’il s’appuyait sur une foi formelle, un petit accroc suffisait parfois à le décourager, le laissant désemparé. Il assumait ses responsabilités en société, au sein de laquelle il était un homme honoré et prospère. Mais, à l’instar de ses enfants, il lui arrivait de poser des yeux angoissés sur son épouse, elle qui était le grand soutien et le grand accomplissement de sa vie. Si jamais elle était absente, il soupirait sans raison : « Que faire ? Comment s’en sortir ? J’aimerais tant qu’elle soit là. »

Ce à propos de quoi sa progéniture ne manquait pas de le taquiner, espièglerie qu’il tolérait avec bonhomie.

Les enfants ne remettaient aucunement en cause son autorité, laquelle ne souffrait d’ailleurs pas de ses faiblesses. Ils percevaient très bien qu’au lieu de se soucier d’avoir raison, il visait à faire triompher le bon sens.

D’humeur parfois fluctuante, il lui arrivait de s’emporter. Mais un signe ou un regard de son épouse suffisait à le calmer ; sans la moindre hésitation, montrant une docilité pour ainsi dire touchante en même temps que tout à fait naturelle, il rejoignait l’enfant qu’il venait injustement de chapitrer, le cherchant dans toutes les pièces de l’habitation, pour reconnaître qu’il avait mal agi. Comportement empreint de gravité, accepté par tous comme allant de soi.

F. van Eeden, par J. van Looy (1884, Coll. Frans Halsmuseum)

Son frère Aernout, Hedwige le préférait aux autres membres de la fratrie. Il était le plus proche d’elle depuis des années en même temps que son camarade de jeu le plus fidèle. Sous sa houlette, elle participait à des jeux de garçons. Envers les autres, elle éprouvait le serein attachement qui va de soi et qui, selon sa nature d’enfant, reliait tous les êtres.

Son frère Aernout, Hedwige le préférait aux autres membres de la fratrie. Il était le plus proche d’elle depuis des années en même temps que son camarade de jeu le plus fidèle. Sous sa houlette, elle participait à des jeux de garçons. Envers les autres, elle éprouvait le serein attachement qui va de soi et qui, selon sa nature d’enfant, reliait tous les êtres.

Par moments, consciente de l’affection que lui portait son père, elle avait l’impression de l’aimer plus que sa mère. Elle aimait lire cet attachement sur le visage bienveillant cernés de cheveux gris. Elle aimait aussi respirer l’odeur de ses vêtements quand elle se tenait près de lui. C’était un vieil homme allègre qui mettait beaucoup de soin à s’habiller, qui ne fumait pas, mais se frictionnait souvent les mains d’eau de Cologne dont il portait toujours un flacon sur lui.

Certes, l’amour qu’elle éprouvait pour sa mère était plus fort et plus profond, mais, ne faisant qu’un avec son être, il se révélait trop grand et trop singulier pour qu’elle s’en aperçût. Jusqu’au jour où elle en prît conscience à la suite de la séparation.

traduit du néerlandais par Daniel Cunin

Quelques images du vieux poète (1930)

12:35 | Lien permanent | Tags : frederik van eeden, traduction, littÉrature, pays-bas, 1900, roman | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |