Traduire W.F. Hermans (13/12/2009)

Interview de Daniel Cunin

par Anna van de Weygaert (2007)

C’est en 2002 que les héritiers de Willem Frederik Hermans invitent les éditeurs français à acheter les droits d’œuvres du romancier, entre autres, La Chambre noire de Damoclès. À leur demande, Jean Mattern, éditeur chez Gallimard (collection « Du Monde entier »), fait faire une proefvertaling à quelques traducteurs. C’est la traduction de Daniel Cunin qui a été retenue ; elle a été bien accueillie par la presse :

« Ayant les yeux des héritiers fixé dans son dos, Jean Mattern ne s’est pas lancé à la légère. Il a demandé à quatre traducteurs de traduire les vingt-cinq premières pages de La Chambre noire de Damoclès. “La grande difficulté pour le traducteur français de Hermans, c’est que le romancier aime être ambigu et ambivalent, alors que le français, c’est une langue très précise, qui réclame un vocabulaire tout aussi précis. Tout l’art consiste donc à faire une traduction en gardant les qualités de Hermans.” D’après la première critique (Livres Hebdo), Daniel Cunin s’en est bien tiré. » (« Frankrijk laat W.F. Hermans herkansen », Fokke Obbema, De Volkskrant, 26 mai 2006)

C’est à Paris, dans un restaurant proche de la Place de Clichy, que nous rencontrons (mars 2007) le traducteur de La Chambre noire de Damoclès.

AvdW : Ce n’est qu’en 2006, onze ans après la mort de l’auteur, que l’œuvre de WFH (re)devient accessible au public français. Qu’est-ce qui a permis cette traduction posthume ? Pourquoi les héritiers de WFH n’ont-ils pas décidé de le faire antérieurement ?

DC : Tout d’abord, il convient de dire que Willem Frederik Hermans, malgré quelques expériences malheureuses, malgré semble-t-il une réelle méfiance, n’était pas fondamentalement opposé à toute traduction de ses œuvres. Sa correspondance avec son éditeur le montre au sujet d’une possible retraduction en français de De donkere kamer van Damokles. Nooit meer slapen a été traduit en norvégien en 1992. Il y a aussi quelques nouvelles, très peu certes, qui ont été traduites en français postérieurement à la déception vécue lors de la sortie de La Chambre noire de Damoclès aux éditions du Seuil (1962) ; il dit lui-même dans une interview qu’il a téléphoné un jour aux éditions Gallimard et que, hop, peu après, une de ses nouvelles paraissait dans la NRF. Il aurait dû y avoir de belles traductions françaises à l’époque où l’écrivain habitait encore à Paris. Nooit meer slapen, en particulier, mais aussi Het behouden huis, devaient paraître chez Actes Sud (voir sur la question : Ad Fransen, W.F. Hermans, een Hollander in Parijs, Amsterdam, Podium, 2005, p. 61-65). Peut-être le Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds (NLPVF) est-il intervenu pour convaincre le fils du romancier. Quoi qu’il en soit, des éditeurs français ont semble-t-il été invités à partir d’avril 2002 à acheter les droits de certains titres. Actes Sud a préféré y renoncer.

AvdW : Pour votre traduction, avez-vous consulté la traduction de 1962 ?

DC : Non. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Au fil des ans, j’ai consulté et examiné de près une grande partie des traductions d’œuvres néerlandaises publiées antérieurement à 1980 ; il m’est arrivé, dans le cadre de cours que j’ai donné à l’Université, de travailler sur des passages de certaines d’entre elles : Les Herbes amères de Marga Minco, Ma Petite guerre de Louis Paul Boon, Vieilles gens et choses qui passent de Louis Couperus, d’anciennes traductions d’œuvres de Multatuli… ou encore De ondergang van de familie Boslowits de Gerard Reve. Presque toutes ces traductions présentent plus ou moins les mêmes défauts et mon avis est que les ouvrir trop souvent risque de perturber le nouveau traducteur : elles font trop de « bruit », alors que le traducteur a besoin de silence (une des exceptions, c’est Zuyderzée de Jef Last, premier roman néerlandais publié par les éditions Gallimard ; si ce roman devait être retraduit un jour, le traducteur pourrait tirer un réel profit de cette traduction – pourtant médiocre au départ – car elle a été revue par l’auteur avec André Gide). Autrement dit, elles cherchent surtout à rendre du sens sans guère tenir compte du texte dans son ensemble, sans tenir compte de ce que Henri Meschonnic appelle « le continu ». Souvent, elles montrent ce qu’il convient de ne pas faire – ce qui a en soi une utilité pour le traducteur d’aujourd’hui. Mais une fois ce constat opéré, leur seul intérêt véritable, c’est d’offrir, pour des termes précis, des tournures complexes sur lesquels on bute, une éventuelle solution. Or, pour ce qui est de De donkere kamer van Damokles, on est en présence, dans l’ensemble, d’un texte clair qui ne présente guère de difficultés ni lexicales ni syntaxiques – si on le compare, pour ne retenir qu’un exemple, à une œuvre de Hafid Bouazza. Si je devais un jour revoir la traduction (dans le cas d’une réédition dans la collection « Folio »), peut-être regarderais-je une ou deux choses, par exemple la solution retenue pour rendre Bezinning (p. 26, 37e édition, 2003), un mot sur lequel j’ai hésité longtemps, qui m’a donné beaucoup de fil à retordre. Tenez, je le fais, j’ouvre la traduction de 1962, que trouve-t-on pour Bezinning ? « Prendre conscience ». Il me semble que cette solution aurait tout au plus pu m’induire en erreur. Je regarde quelques passages à propos desquels j’ai pu avoir un doute quant à la lecture qu’il convenait de faire ; il me faut bien constater que la traduction de 1962 ne me convainc pas. Mieux vaut dans un tel cas interroger un ou deux Néerlandais, amateurs de l’œuvre de Hermans – ce que j’ai systématiquement fait pour les phrases un peu obscures ou singulièrement formulées –, relire et resituer soi-même le passage en question. D’ailleurs, je constate que Maurice Beerblock – qui a apparemment traduit de nombreux romans de diverses langues et travaillé dans le cinéma – emploie parfois un vocabulaire un peu flou. Qui plus est, consulter le texte français de 1962 aurait demandé de comparer à chaque fois au préalable la 3ème édition revue et corrigée par l’auteur (1959) avec l’édition que j’ai utilisée, c’est-à-dire la 37ème, car, entre les deux, il y a tout de même certaines différences (l’auteur a encore revu et corrigé son texte en 1971 et 1978). J’ai préféré consacrer ce temps à réfléchir par moi-même sur le texte, à peaufiner les choses qui n’étaient pas encore abouties, à reprendre ma propre traduction plusieurs fois, entre autres – mais pas uniquement – phrase à phrase, mot à mot en comparant tout avec l’original. Travail qui a d’ailleurs été fait également par l’assistante éditoriale de Gallimard qui lit le néerlandais et qui m’a permis d’éviter quelques erreurs, quelques oublis.

DC : Non. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Au fil des ans, j’ai consulté et examiné de près une grande partie des traductions d’œuvres néerlandaises publiées antérieurement à 1980 ; il m’est arrivé, dans le cadre de cours que j’ai donné à l’Université, de travailler sur des passages de certaines d’entre elles : Les Herbes amères de Marga Minco, Ma Petite guerre de Louis Paul Boon, Vieilles gens et choses qui passent de Louis Couperus, d’anciennes traductions d’œuvres de Multatuli… ou encore De ondergang van de familie Boslowits de Gerard Reve. Presque toutes ces traductions présentent plus ou moins les mêmes défauts et mon avis est que les ouvrir trop souvent risque de perturber le nouveau traducteur : elles font trop de « bruit », alors que le traducteur a besoin de silence (une des exceptions, c’est Zuyderzée de Jef Last, premier roman néerlandais publié par les éditions Gallimard ; si ce roman devait être retraduit un jour, le traducteur pourrait tirer un réel profit de cette traduction – pourtant médiocre au départ – car elle a été revue par l’auteur avec André Gide). Autrement dit, elles cherchent surtout à rendre du sens sans guère tenir compte du texte dans son ensemble, sans tenir compte de ce que Henri Meschonnic appelle « le continu ». Souvent, elles montrent ce qu’il convient de ne pas faire – ce qui a en soi une utilité pour le traducteur d’aujourd’hui. Mais une fois ce constat opéré, leur seul intérêt véritable, c’est d’offrir, pour des termes précis, des tournures complexes sur lesquels on bute, une éventuelle solution. Or, pour ce qui est de De donkere kamer van Damokles, on est en présence, dans l’ensemble, d’un texte clair qui ne présente guère de difficultés ni lexicales ni syntaxiques – si on le compare, pour ne retenir qu’un exemple, à une œuvre de Hafid Bouazza. Si je devais un jour revoir la traduction (dans le cas d’une réédition dans la collection « Folio »), peut-être regarderais-je une ou deux choses, par exemple la solution retenue pour rendre Bezinning (p. 26, 37e édition, 2003), un mot sur lequel j’ai hésité longtemps, qui m’a donné beaucoup de fil à retordre. Tenez, je le fais, j’ouvre la traduction de 1962, que trouve-t-on pour Bezinning ? « Prendre conscience ». Il me semble que cette solution aurait tout au plus pu m’induire en erreur. Je regarde quelques passages à propos desquels j’ai pu avoir un doute quant à la lecture qu’il convenait de faire ; il me faut bien constater que la traduction de 1962 ne me convainc pas. Mieux vaut dans un tel cas interroger un ou deux Néerlandais, amateurs de l’œuvre de Hermans – ce que j’ai systématiquement fait pour les phrases un peu obscures ou singulièrement formulées –, relire et resituer soi-même le passage en question. D’ailleurs, je constate que Maurice Beerblock – qui a apparemment traduit de nombreux romans de diverses langues et travaillé dans le cinéma – emploie parfois un vocabulaire un peu flou. Qui plus est, consulter le texte français de 1962 aurait demandé de comparer à chaque fois au préalable la 3ème édition revue et corrigée par l’auteur (1959) avec l’édition que j’ai utilisée, c’est-à-dire la 37ème, car, entre les deux, il y a tout de même certaines différences (l’auteur a encore revu et corrigé son texte en 1971 et 1978). J’ai préféré consacrer ce temps à réfléchir par moi-même sur le texte, à peaufiner les choses qui n’étaient pas encore abouties, à reprendre ma propre traduction plusieurs fois, entre autres – mais pas uniquement – phrase à phrase, mot à mot en comparant tout avec l’original. Travail qui a d’ailleurs été fait également par l’assistante éditoriale de Gallimard qui lit le néerlandais et qui m’a permis d’éviter quelques erreurs, quelques oublis.

AvdW : Que pensez-vous de la traduction de 1962 ? Êtes-vous d’accord avec la critique de WFH ?

DC : Comme je viens de le préciser, cette traduction est à l’image de bien des traductions publiées dans ces années 50, 60 et 70, même si elle est loin d’être la plus mauvaise. Pour résumer en un mot, elles ne sont pas toujours « à l’écoute » de l’original. C’est peut-être sévère, mais c’est ce que je ressens. Il ne faut pas non plus oublier que les exigences n’étaient pas les mêmes à l’époque et qu’on ne connaît pas les conditions dans lesquelles chacune d’entre elles a été réalisée. En la reprenant aujourd’hui, mon impression initiale se trouve confortée. Il y a des approximations et des choix de tout ordre qui gâchent, à mon sens, le plaisir de la lecture. Il me semble aussi qu’il y a un manque de respect de l’original sur de nombreux points. Cela ne veut pas dire que ma traduction est irréprochable, mais il est manifeste qu’elle est bien plus cohérente en ce sens qu’elle dit et fait bien mieux ce que dit et fait l’original. Dans sa correspondance, Willem Frederik Hermans écrit qu’il a l’impression, pour autant qu’il peut en juger, que la traduction est « excellente ». Mais il semble être revenu sur ce point de vue.

AvdW : Y avait-il des nœuds de résistance, c’est-à-dire : des difficultés récurrentes dans l’original qui étaient difficiles à traduire ? En avez-vous des exemples concrets ?

DC : Comme pour toute œuvre littéraire, il y avait des difficultés de plusieurs ordres. Mais l’essentiel, pour le traducteur, devant la tâche à accomplir, c’est la mesure dans laquelle il a réellement conscience de ce qu’il fait. Pour l’instant, je me contente d’évoquer quelques obstacles pratiques. Certains, anecdotiques, par exemple tout ce qui concerne le Leica et le développement des photos. Quand on ne maîtrise pas la technique photographique comme Hermans la maîtrisait, quand on n’a pas développé soi-même de photos prises avec un Leica des années 1930, il est nécessaire retrouver le vocabulaire approprié. Un spécialiste des Leica a eu la gentillesse de me fournir les éléments nécessaires. Le Leica IIIa 256789 du roman existe bien, il a été fabriqué en 1937, et l’objectif en 1934. On touche là au problème des anachronismes, autrement dit à bon nombre de petits écueils à éviter tout au long de la traduction. Ainsi, j’ai évité, dans les dialogues, d’employer un vocabulaire postérieur aux années de la guerre, par exemple le verbe « dégueulasser » (mot qui remonte aux années 60) à la fin du chapitre où Osewoudt, trempé et crotté après avoir traversé le canal, tente d’échapper aux Allemands.

Il y a aussi une difficulté que l’on retrouve dans d’autres romans de Hermans : un emploi de l’italique pas toujours cohérent, me semble-t-il, ou qui en tout cas pose un réel problème du fait que l’italique ne fonctionne pas de la même façon dans les deux langues. Ce n’est pas simple quand il est employé dans un paragraphe pour une raison donnée, dans un autre pour une autre raison. Il arrive qu’on se demande ce que l’auteur souhaite au juste souligner : un dialogue intérieur ? autre chose ? sachant qu’à tout cela viennent s’ajouter en français d’autres mots ou passages en italique (mots étrangers, titres….).

Pour ce qui est des interrogatoires d’Osewoudt, le plus difficile consistait sans doute à déterminer la place exacte faite par Hermans à la langue allemande et à la langue anglaise dans certains dialogues ; en effet, la syntaxe néerlandaise est par endroits influencée par l’une de ces deux langues.

Mais la difficulté majeure tient sans doute à la particularité de l’écriture de Hermans : s’il recourt comme d’autres romanciers à une phrase à la fois simple, concise, souvent précise en même temps qu’ambiguë, qui trouve bien entendu des ramifications plus loin dans le texte, cette phrase, envisagée dans un paragraphe donné et dans le continu du texte, ne se laisse pas facilement dompter, du moins pour le traducteur français. Cette simplicité et cette concision font que, étonnamment peut-être, l’on dispose sou- vent de plusieurs solutions en français (en particulier pour traduire les adverbes, les prépositions, mais aussi la tournure de la phrase elle-même), mais au final, une fois cette phrase considérée dans le contexte du paragraphe et située par rapport à toutes ses ramifications éparpillées dans le roman, une seule se révèle être la bonne. Autrement dit, il convient de faire à chaque fois le bon choix, à condition bien sûr que parmi les solutions trouvées, il y ait la bonne, car il est facile de se laisser tromper par une solution en apparence satisfaisante et de ne pas chercher plus loin. Après avoir traduit De donkere kamer van Damokles, je suis passé à Specht en zoon de Willem Jan Otten ; l’écriture de ce dernier est d’une précision diabolique, mais une précision qui sort d’un autre moule : sa phrase détermine a priori le choix de la phrase française, alors que la phrase d’Hermans réclame, si je puis m’exprimer ainsi, une traduction a posteriori – du moins c’est ainsi que je l’ai ressenti.

Mais la difficulté majeure tient sans doute à la particularité de l’écriture de Hermans : s’il recourt comme d’autres romanciers à une phrase à la fois simple, concise, souvent précise en même temps qu’ambiguë, qui trouve bien entendu des ramifications plus loin dans le texte, cette phrase, envisagée dans un paragraphe donné et dans le continu du texte, ne se laisse pas facilement dompter, du moins pour le traducteur français. Cette simplicité et cette concision font que, étonnamment peut-être, l’on dispose sou- vent de plusieurs solutions en français (en particulier pour traduire les adverbes, les prépositions, mais aussi la tournure de la phrase elle-même), mais au final, une fois cette phrase considérée dans le contexte du paragraphe et située par rapport à toutes ses ramifications éparpillées dans le roman, une seule se révèle être la bonne. Autrement dit, il convient de faire à chaque fois le bon choix, à condition bien sûr que parmi les solutions trouvées, il y ait la bonne, car il est facile de se laisser tromper par une solution en apparence satisfaisante et de ne pas chercher plus loin. Après avoir traduit De donkere kamer van Damokles, je suis passé à Specht en zoon de Willem Jan Otten ; l’écriture de ce dernier est d’une précision diabolique, mais une précision qui sort d’un autre moule : sa phrase détermine a priori le choix de la phrase française, alors que la phrase d’Hermans réclame, si je puis m’exprimer ainsi, une traduction a posteriori – du moins c’est ainsi que je l’ai ressenti.

Pour évoquer une dernière difficulté récurrente, je parlerai des répétitions. Il n’est pas rare que Hermans emploie trois fois le même mot, souvent un substantif, parfois un verbe ou une préposition ou encore le nom d’un personnage, dans des phrases très rapprochées. Les phrases étant courtes, et l’auteur n’étant plus en vie, cela ne va pas sans poser quelques problèmes : il convient de distinguer les cas où ces répétitions tiennent uniquement à la langue néerlandaise elle-même de ceux où elles résultent d’un choix stylistique de Hermans.

AvdW : D’après votre collègue Jan Pieter van der Sterre, il y a des imperfections dans le texte de WFH. Êtes-vous d’accord avec lui ?

DC : Il y a des imperfections dans le texte qui disparaîtront certainement dans l’édition prochaine du roman dans les Œuvres complètes. J’ignore si l’éditeur n’a pas osé apporter les corrections souhaitables, j’ignore si des erreurs sont dues aux révisions opérées par l’auteur : quand on corrige, quand on modifie un texte, des coquilles et quelques maladresses en profitent pour se glisser à notre insu. Ce qui est sûr, c’est que malgré ou à cause de ces révisions, il reste des erreurs ; le travail éditorial n’a donc pas été poussé à bout. Je parle ici de choses qui ne remettent pas en cause la narration elle-même (même si on relève certaines choses étonnantes relativement à la logique narrative du roman), mais de fautes qui auraient dû être corrigées par l’éditeur (fautes de frappe, tournures un peu lourdes…). Je vous renvoie à ce sujet à un article de Tonnus Oosterhoff (« Een ijlroman », De Revisor, 2005 n° 5, p. 5-18) et à un autre, de Jan Pieter van der Sterre, à paraître dans la revue consacrée à la traduction Filter (« De duistere hoeken van de donkere kamer. W.F. Hermans in het Frans, Duits en Engels », Filter, 2007, n° 4, p. 39-50)

AvdW : « Le travail de Daniel Cunin l’aurait sûrement satisfait, » écrit Livres Hebdo. Qu’en pensez-vous ?

AvdW : « Le travail de Daniel Cunin l’aurait sûrement satisfait, » écrit Livres Hebdo. Qu’en pensez-vous ?

DC : J’aurais aimé entendre le compliment de la voix de l’auteur en personne, sur le ton badin qu’on lui entend souvent dans les divers enregistrements qui existent. Toutefois, je suis d’avis que seule une personne d’expression française (connaissant bien le néerlandais) peut réellement émettre un avis sur une traduction française (faite à partir du néerlandais).

AvdW : Combien de temps avez-vous mis pour traduire De donkere kamer van Damokles ?

DC : Aucune idée. Je ne compte pas les centaines, les milliers heures que je passe à traduire un roman, entre la première version, les révisions successives, la relecture des épreuves. La seule chose que je peux vous dire, c’est que j’ai beaucoup de mal à travailler sur plusieurs livres en même temps ; aussi, je traduis un roman, j’envoie la traduction à l’éditeur et, en attendant les épreuves, je commence une nouvelle traduction.

AvdW : Vous êtes traducteur d’autres livres, vous serait-il possible de dire en quoi la traduction de ce livre diffère (si tel est le cas) d’autres traductions de votre main ? Avez-vous des exemples concrets ?

DC : Ce qui diffère, c’est que l’écriture de Willem Frederik Hermans n’est pas du tout celle des autres auteurs que j’ai pu traduire. Il a une manière bien à lui, un mariage style-progression de la narration aisé à reconnaître. Le traducteur doit écrire dans sa langue ainsi que l’auteur a écrit dans la sienne. Il se doit de restituer l’oralité de l’écrit propre à chaque livre, à chaque grand auteur.

Il est certain que si l’on étudiait de près différentes traductions que j’ai pu faire, on relèverait certains tics, des locutions, des termes, des tournures que j’emploie de façon un peu trop systématique au détriment d’autres.

AvdW : Passons à l’intrigue de La Chambre noire de Damoclès. Osewoudt : traître ou héros ?

DC : Il me semble que l’un des mérites de ce roman est justement de permettre au lecteur d’échapper à cette approche manichéenne, une approche qui malheu- reusement triomphe en France. On devrait donner à lire ce roman aux lycéens français plutôt que leur faire subir d’année en année le lavage de cerveau auquel les manuels scolaires (ceux d’Histoire et les autres) les soumettent.

Ce qui me paraît plus intéressant, c’est de se poser la question : Quelle est en nous la part osewoudtienne ? et qu’elle est la part dorbeckienne ? Ou peut-être : Qu’est-ce qui fait que nous ne croyons pas en nous-même ? et dans quelle mesure avons-nous besoin d’être un autre ?

AvdW : Croyez-vous à l’existence de Dorbeck ?

DC : Dorbeck, « avec ck », existe, même en français, relisez la page 32 de la traduction, c’est écrit noir sur blanc, il est là. Le prince charmant arrive en uniforme et à moto. Il existe d’autant plus qu’on peut par moments douter de son existence. Un des tours de force de Hermans, c’est de faire croire au lecteur que Dorbeck n’existe pas alors que quelques dizaines de pages plus tôt, on était persuadé de son existence. Dans quelle mesure sommes-nous nous-même en mesure de croire réellement, effectivement, à l’existence de l’autre ? Rien ne nous empêche non plus, après tout, de voir Osewoudt et Dorbeck comme un seul et même personnage.

AvdW : Connaissiez-vous déjà le roman de WFH ?

DC : Oui, bien sûr. Je l’avais déjà lu à quelques reprises. Si je me souviens bien, j’ai découvert Hermans à travers Mandarijnen op zwavelzuur, (Mandarins au vitriol, 1963 et 1983) une œuvre que j’ai décortiquée à l’époque où j’apprenais le néerlandais. Une entreprise un peu folle, me direz-vous, mais j’avais envie de découvrir ces pages qui sortent de l’ordinaire. Et la polémique est un genre qu’il m’arrive d’apprécier. Au début des années 1990, j’ai passé des mois et des mois à lire une bonne partie de ses romans. Je suivais à l’époque quelques cours à la Sorbonne comme auditeur libre. Pendant deux semestres, deux jeunes lectrices de néerlandais m’ont donné un cours sur l’œuvre de Hermans – j’étais le seul étudiant. Autrement dit, nous passions plusieurs heures par semaine à parler d’un passage ou d’un thème d’un roman, ces deux jeunes femmes ayant eu accès à une partie de la littérature portant sur ces questions dont je pouvais difficilement disposer à Paris. Depuis cette époque, ma préférence va sans doute au roman De tranen der acacia’s (Les Larmes des acacias), mais j’aime aussi beaucoup De heilige van de horlogerie, bon nombre des nouvelles ou encore les textes plus polémiques et les chroniques parisiennes.

AvdW : Êtes-vous devenu amateur de WFH ?

DC : Après l’avoir beaucoup lu, je me suis contenté par la suite de relire de temps à autre quelques-uns de ses livres, quelques-unes de ses nouvelles – mais je suis loin d’avoir lu toute son œuvre ! J’ai alors beaucoup fréquenté Couperus, lu tout Reve ou presque, apprécié Slauerhoff, Louis Paul Boon, Maurice Gilliams, Jeroen Brouwers, Hafid Bouazza, découvert Willem Jan Otten, etc., sans oublier quelques poètes comme Nijhoff et Achterberg et les principaux auteurs médiévaux ou encore Vondel. Je m’émerveille souvent devant ce phénomène : notre capacité à goûter des auteurs très différents les uns des autres, et à toujours en découvrir de nouveaux en éprouvant la même admiration. Traduire De donkere kamer van Damokles m’a permis de me replonger dans l’univers de Hermans, d’approfondir des facettes que je connaissais mal, d’apprécier plus encore sa manière, la façon dont il construit ses romans. Ce que je regrette, c’est de ne pas avoir le temps de lire encore plus et mieux ses œuvres. À peine une traduction terminée, il faut passer à la suivante, lire et relire un autre auteur. Mais j’ai le bonheur de faire de nouveau un petit bout de chemin avec Hermans puisqu’à l’heure qu’il est, je traduis Nooit meer slapen (Ne plus jamais dormir). Je ne partage pas forcément son engouement pour certains sujets ou certains auteurs, mais plus je le pratique, plus sa capacité créatrice me fascine. Et je le rejoins, par exemple, dans l’intérêt qu’il porte à O.V. de L. Milosz. J’apprécie aussi beaucoup son humour ou encore son talent de polémiste : il sait mettre le doigt sur l’absurde d’un raisonnement, d’une prise de position. Dommage qu’il ne soit plus là, en vie et à Paris, pour ridiculiser le ridicule de la société française bêtifiante. Biquart, reviens !

AvdW : Comment jugez-vous votre travail ? en êtes-vous content ?

J’aurais aimé disposer de plus de temps, de plus de recul, pour relire les épreuves. Les choses se sont un peu précipitées à la fin, mais c’est souvent le cas quand on traduit un livre pour une grande maison d’édition : le livre doit sortir à la date prévue, on ne dispose d’aucun délai supplémentaire, on reçoit les épreuves au dernier moment. Quant au travail tel qu’il a été publié, quoi vous dire ? Je suis dans l’incapacité de relire mes traductions, sauf quand il s’agit d’un album illustré, dont j’aime faire la lecture à des enfants. Si Gallimard édite La Chambre noire de Damoclès en poche, je relirai la traduction, apporterai certaines améliorations. C’est le temps qui jugera.

AvdW : Le livre n’a pas eu beaucoup d’écho en France. Savez-vous pourquoi il en est ainsi ?

DC : En général, plusieurs romans sortent en même temps dans la collection « Du Monde entier » ; les journalistes s’intéressent à l’un d’eux et guère aux autres. C’est ce qui a dû se passer cette fois-ci. Les personnes chargées de la promotion ont peut-être mis l’accent, auprès des critiques et des libraires, sur un autre roman que La Chambre noire de Damoclès. Et on préfère faire plaisir aux vivants plutôt que de s’intéresser à un écrivain disparu, né dans ce petit pays bizarre dont le quotidien du soir Le Monde croit que la capitale est La Haye.

AvdW : Vous avez vécu de longues années en Hollande. Qu’est-ce qui a amené à choisir le métier de traducteur ? C’est quoi, d’après vous « traduire » ?

DC : J’ai vraiment découvert le plaisir de la lecture vers l’âge de 13 ou 14 ans, par la suite celui de l’écriture. À l’âge de 7 ou 8 ans, je savais que je ne pourrais jamais faire un travail qui ne soit pas intellectuel : je ne voulais pas me retrouver à devoir travailler dehors, à effectuer des tâches rudes, pieds et mains gelés par le froid comme alors quand, enfant haut comme trois pommes, je faisais de la charbonnette dans la forêt en plein hiver, les bottes plantées dans la neige. La tentation de la traduction est venue naturellement à partir du moment où j’ai eu envie de partager certains textes néerlandais avec des amis français. Au bout du compte, la traduction est devenue pour moi un réel apprentissage de l’écriture. À partir du moment où j’ai prolongé mes études, où j’ai constaté que la sclérose de la société française m’empêcherait de réaliser certaines choses dans mon pays, je me suis rendu compte que l’expérience de l’étranger et celle de la traduction pouvaient être un moyen de concilier mes deux passions : la lecture et l’écriture, et d’en vivre. Au départ, savoir qu’il y avait très peu de traducteurs de néerlandais a été un réel stimulant. Qu’est-ce que traduire ? Traduire, c’est d’abord lire. Ensuite, c’est une expérience de l’altérité, de l’exotisme au sens que Victor Segalen donne à ce terme.

AvdW : La traduction est-elle inférieure à l’original ?

Il est vrai que bien souvent, une grande œuvre donne lieu à quantité de traductions médiocres. Mais alors, peut-on dire que l’œuvre a effectivement été traduite ? À partir du moment où Hermans se met à parler français dans une traduction française, chinois dans une traduction chinoise, il y a traduction, et il ne me semble pas approprié de dire que celle-ci est « inférieure » à l’original, « une traduction étant une historicité spécifique, un acte de langage spécifique. Un texte et ses traductions sont dans des histoires et des langues différentes et surtout des stratégies et des enjeux différents ». La « bonne » traduction « est celle qui fait ce que fait le texte, non seulement dans sa fonction sociale de représentation (la littérature), mais dans son fonc- tionnement sémiotique et sémantique. Ainsi les critères du bon ou du mauvais ne sont plus des critères simplement philologiques définis par la bonne connaissance de la langue : Amyot et Baudelaire ont fait des fautes, mais leur traduction est bonne. Une traduction sans faute peut être mauvaise. Les critères ne sont plus des critères subjectifs, esthétiques, l’accomplissement d’un programme idéologique, des goûts d’un individu, d’un groupe, d’un moment. Ce sont les critères pragmatiques de la réussite historique, c’est-à-dire la durée, qui n’est rien d’autre qu’un fonctionnement textuel, une activité discursive de relais. Les exemples n’en sont pas si rares. Les traductions mauvaises sont certainement plus nombreuses, comme les mauvais livres plus nombreux que les bons. Mais les bonnes sont exemplaires en ceci que, contrairement au caractère périssable donné pour inhérent à la traduction – comme si la traduction était dans son essence identifiée à la mauvaise traduction – elles montrent que la traduction réussie ne se refait pas. Elle a l’historicité des œuvres originales. Elle reste un texte malgré et avec son vieillissement. Les traductions sont alors des œuvres – une écriture – et font partie des œuvres. Qu’on puisse parler du Poe de Baudelaire et de celui de Mallarmé montre que la traduction réussie est une écriture, non une transparence anonyme, l’effacement et la modestie du traducteur que préconise l’enseignement des professionnels ». (Henri Meschonnic, Poétique du traduire , Verdier, Lagrasse, 1999, p. 69 et 85).

Je cite longuement Henri Meschonnic car il me paraît situer les questions que l’on se pose à propos de la traduction sur un plan beaucoup plus intéressant que ce qu’on peut lire habituellement, il nous permet de sortir des clichés.

AvdW : La question capitale de mes recherches* est la suivante : La traduction affecte-t-elle l’original ? Dans le but de préciser cette question, je l’illustrerai avec la citation suivante de Kundera : « Depuis sa mort, en 1995, les Néerlandais le célèbrent comme leur plus grand romancier moderne et, aujourd'hui, lentement, l’Europe commence à le connaître. Je ne sais rien de plus sur lui. D’ailleurs, pour me réjouir de son roman, c’était inutile. Les œuvres d’art sont talonnées par une meute agitée de commentaires, d’informations dont le tapage rend inaudible la propre voix d’un roman ou d’une poésie. J’ai refermé le livre d’Hermans avec un sentiment de gratitude envers mon ignorance ; elle m’a fait cadeau d’un silence grâce auquel j’ai écouté la voix de ce roman dans toute sa pureté, dans toute la beauté de l’inexpliqué, de l’inconnu. » (« La poésie noire et l’ambiguïté »). Mais en lisant la traduction, Kundera a-t-il vraiment écouté la voix de ce roman dans toute sa pureté ? ou bien a-t-il entendu une voix différente ? La question qui se pose est donc de savoir si la traduction a affecté l’original. Ou l’original a-t-il une valeur intrinsèque ? La traduction est-elle une transformation ?

DC : Je vais tenter de répondre globalement et brièvement à toutes ces questions qui rejoignent en réalité la précédente (et les suivantes). La traduction n’affecte en rien l’original, puisque celui-ci continue son existence propre. S’il y a traduction, cela veut dire que le nouveau texte fait dans la langue du traducteur ce qu’il fait dans la langue de l’auteur. Il faut accepter que la traduction vive une vie autonome. Il ne faut pas non plus oublier que Kundera, qu’il lise dans une langue ou dans une autre, qu’il lise un roman dans la langue originale ou dans une traduction, ne fait pas la même lecture qu’un autre lecteur lambda.

AvdW : La traduction est-elle possible ? ou bien croyez-vous à la théorie monadiste selon laquelle les langues sont des monades qui ne se coulent dans aucune autre moule ?

DC : Écoutez, l’histoire de l’Europe repose sur la traduction, en particulier la traduction de la Bible. Nous sommes, il me semble, la seule civilisation fondée sur la traduction (et donc sur des « errements » de traduction), à moins que l’on accepte que le monde arabo-musulman repose lui aussi sur une traduction, étant donné qu’une partie du Coran se compose de traductions (et donc des « errements » de traduction, mais aussi des déformations manifestes) de textes de la tradition hébraïque et de la tradition chrétienne.

On peut développer des théories pour dire que la traduction est impossible, que les langues sont des monades, il n’en demeure pas moins qu’on traduit. Ce que l’on écrit sur l’intraduisible et sur traduire l’intraduisible (parmi bien d’autres Paul Ricœur) ne me convainc pas.

AvdW : Quelles sont les limites de la traduction ? Il y a-t-il des œuvres que vous ne pourriez traduire ?

DC: Ces deux questions reviennent à s’interroger sur l’éternel présupposé de l’intraduisible. « Mettre la poésie, et donc la traduction, dans le sens, c’est produire du mystère, de l’intraduisible. L’intraduisible n’est pas une donnée empirique, c’est un effet de théorie. » (H. Meschonnic, op. cit., p. 79)

L’œuvre littéraire de langue néerlandaise la plus difficile à traduire est celle de Hadewijch. C’est un sommet de la littérature sans égal à mon sens. La traduire suppose non seulement une connaissance approfondie du moyen-néerlandais, mais aussi de la spiritualité de l’époque, de la théologie, et plus encore de la musique et de la tradition liturgique dans lesquelles l’auteur baignait. S’atteler à la traduction des poèmes ou même des textes dits « en prose » de la mystique brabançonne me semble difficile tant qu’on ne connaîtra pas la trame mélodique qui préside au texte ou qui pour le moins l’accompagne main dans la main.

AvdW : En traduisant De donkere kamer van Damokles, vous êtes à fond dans la matière. Walter Benjamin dit que le traducteur d’un texte connaît l’histoire à un autre niveau que le lecteur perspicace. Il y a même, dans l’optique benjaminienne, des révélations réservées uniquement à la perception du traducteur. Connaissez-vous l’histoire à un niveau différent, plus profond ?

DC : Je connais sans doute un peu mieux le roman que beaucoup de lecteurs. Ceci dit, il y a des lecteurs beaucoup plus perspicaces que moi. Ce qui est sûr, c’est que le traducteur en moi a fait une autre lecture que le lecteur que j’étais jusqu’alors. En traduisant ce livre, j’ai appris à beaucoup mieux apprécier l’humour de Willem Frederik Hermans, à beaucoup mieux cerner son travail d’horloger qui revêt souvent un aspect quasi diabolique : la libraire de mon quartier affirme que La Chambre noire de Damoclès la hante depuis qu’elle l’a lu. « C’est un livre horrible ! », m’a-t-elle dit (au sens où il l’obsède comme quelque chose que l’on aimerait oublier) tout en expliquant que c’était bien plus riche et bien plus complexe que, par exemple, les romans d’Albert Camus.

Alors que je n’avais pas encore lu l’article de Sonja Pos publié dans De literaire magneet (je préfère lire la littérature consacrée à un roman, dont je n’ai pas encore pris connaissance, seulement une fois la première version de la traduction achevée), j’ai été stupéfait de constater à quel point la thématique girardienne était présente – pour ne pas dire omniprésente – dans De donkere kamer van Damokles. Ce que personne n’a relevé encore semble-t-il en France. Le plus fascinant bien sûr dans l’histoire, c’est que tout cela était inconscient chez Hermans - René Girard n’avait alors encore publié aucune de ses œuvres.

Peut-être qu’en traduisant, on suit aussi de plus près la façon assez fascinante dont Hermans exploite le thème de la paranoïa. La plus grande révélation réservée au traducteur, c’est le plaisir accru qu’il éprouve en concrétisant la lecture qu’il fait par un nouveau texte qui prend peu à peu forme sous ses yeux.

AvdW : Onze ans après la mort de l’auteur, l’histoire devient accessible au public français : c’est grâce à votre traduction. Selon Walter Benjamin « Übersetzen ist überleben », c’est-à-dire que c’est grâce à la traduction qu’une histoire survit et est redécouverte. Peut-on dire que le traducteur passe inaperçu, qu’on lui attribue un rôle secondaire, tandis que son travail est d’une grande importance ?

AvdW : Onze ans après la mort de l’auteur, l’histoire devient accessible au public français : c’est grâce à votre traduction. Selon Walter Benjamin « Übersetzen ist überleben », c’est-à-dire que c’est grâce à la traduction qu’une histoire survit et est redécouverte. Peut-on dire que le traducteur passe inaperçu, qu’on lui attribue un rôle secondaire, tandis que son travail est d’une grande importance ?

Oui, le traducteur reste souvent dans l’ombre, principalement lorsqu’il n’est pas un écrivain de renom, mais cela impo rte peu. Peu importe que le traducteur reste obscur, l’important est qu’il ne disparaisse pas dans la traduction, c’est-à-dire qu’il parvienne, ainsi que le formule Valéry Larbaud, « à saisir et à recréer le sens littéraire des ouvrages de littérature ».

Et puis, qu’est-ce que « passer aperçu » ? Il est quelqu’un qui nous voit, qui connaît l’importance du travail à faire, et il suffit, comme ce même Valéry Larbaud, de s’adresser à lui : « Docteur excellent, lumière de la sainte Église, bienheureux Jérôme, je vais entreprendre une tâche pleine de difficultés, et dès à présent, je vous supplie de m’aider par vos prières, afin que je puisse traduire en français cet ouvrage avec l’esprit même dans lequel il a été composé. » (Valéry Larbaud, Sous l’invocation de saint Jérôme, Paris, Gallimard, 1997, p. 52 [Tel, n° 290]).

AvdW : En conclusion, voici une citation de Mauthner, à propos de laquelle je suis curieuse de connaître votre avis : « C’est grâce au langage dont la surface est commune et les fondations privées que les hommes ont réussi à ne jamais se connaître. »

DC : Cette dernière série de questions a une teneur philosophique, y répondre convenablement supposerait de développer une vision du langage. Or, je n’ai guère de compétence pour vous répondre. Qui plus est, cette dernière question va explicitement plus loin. On peut l’aborder, me semble-t-il, sous l’angle de la métaphysique. Une réflexion sur le langage, la connaissance de soi, la connaissance de l’autre, l’impossibilité de connaître les autres, me paraît ne pas pouvoir se passer d’une prise en considération de l'incarnation, de ce qui fait chair. C’est une question que posent, au moins implicitement, toutes les grandes œuvres d’art.

* Cet entretien a été réalisé par Anna van de WEYGAERT dans le cadre de sa recherche de fin d’études : « La traduction affecte-t-elle l’original ? » (Université de Nimègue, Département de langues et de cultures romanes, Sous la direction du Prof. Dr. F. SCHUEREWEGEN, 2007)

trailer de Paranoia (1967)

film d'Adriaan Ditvoorst d'après l’œuvre éponyme de W.F. Hermans

Illustrations / Photographies

De geur van een pasgestoomde deken, choix de textes de WFH sur les chats, par W. Otterspeer, De Bezige Bij, 2009

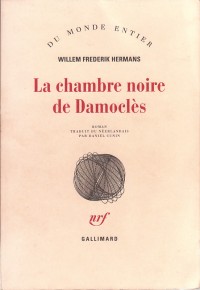

La Chambre noire de Damoclès, Gallimard, mai 2006.

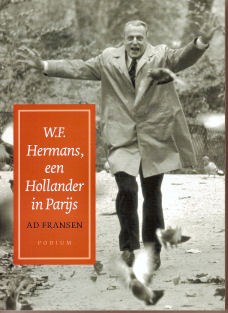

Ad Fransen, W.F. Hermans, een Hollander in Parijs, Podium, 2005.

W.F. Hermans photographié par lui-même, 4me de De donkere kamer van Damokles, G.A. van Oorschot, éd. 1999

Mandarijnen op zwavelzuur, Erven Thomas Rap, 1981.

De tranen der acacia’s, G.A. van Oorschot, éd. 1966

Hans van Straten, Hermans, zijn tijd, zijn werk, zijn leven, Aspekt, 1999.

18:52 | Lien permanent | Tags : traduction, littérature, roman, pays-bas, hollande, france, willem frederik hermans, gallimard, meschonnic | ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |