Un Hollandais qui a marqué l’art et l’histoire de l’art du XXe siècle

Fin 2007 - début 2008, l'Institut Néerlandais a organisé une belle rétrospective consacrée à Willem Sandberg, homme peu connu du grand public : ce graphiste et directeur de musée a pourtant joué un rôle considérable dans l'évolution de l'art contemporain. En proposant un essai biographique détaillé et richement illustré, l'ouvrage publié à cette occasion permet de mieux mesurer son action et l'influence qu'il a pu avoir sur le monde de l'art dans la seconde moitié du siècle passé. Un parcours d'autant plus intéressant qu'il peut éclairer le lecteur sur ce qui sépare les idéaux d'un artiste des dérives de l'art d'aujourd'hui.

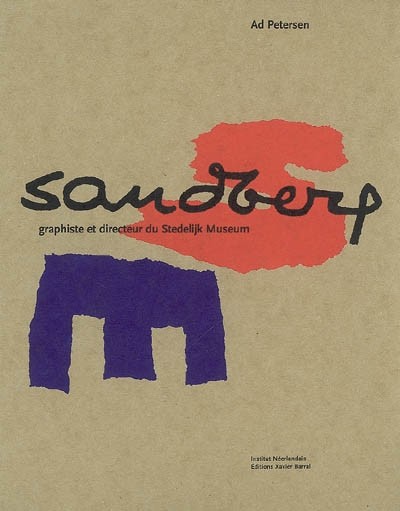

Ad Petersen, Sandberg, graphiste et directeur du Stedelijk Museum, Paris, Institut Néerlandais/Xavier Baral, 2007, 224 p.

LE MOT DE L’ÉDITEUR

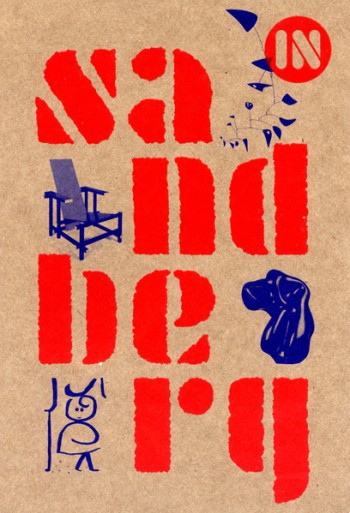

W.J.H.B. Sandberg (1897-1984) était un graphiste néerlandais qui, à quarante ans, fut nommé conservateur du Musée Stedelijk d’Amsterdam. Sa carrière fut bientôt interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Il s’engagea activement dans la résistance des artistes à l’occupation allemande des Pays-Bas, ce qui le contraignit à vivre dans la clandestinité pendant deux ans. En 1945, après la Libération, Sandberg fut nommé directeur du Stedelijk et le resta jusqu’en 1963. En plus de 15 ans, et avec peu de moyens à sa disposition, il transforma le musée Stedelijk en un centre international d’art contemporain qui joua un rôle exemplaire dans le monde muséographique de toute l’Europe et même au-delà. Cela n’était pas uniquement dû à la conception que Sandberg s’en faisait, c’est-à-dire d’un musée ouvert, accueillant, offrant un programme d'expositions varié et constamment renouvelé, mais cela venait aussi et surtout de ce que Sandberg se chargeait personnellement, comme graphiste, de la quasi-totalité des catalogues, affiches et autres supports de communication. Son style typographique est d’une sobriété raffinée, caractérisé par une asymétrie systématique, une prédilection pour les minuscules, l'utilisation généreuse de couleurs unies vives, principalement du rouge et du bleu, l’usage multiple de papier kraft combiné avec du papier couché, et l’emploi de lettres déchirées dans du papier. Il en résulte une typographie extrêmement personnelle, aisément reconnaissable, l’œuvre généreuse d’un graphiste et directeur à la fois qui était son propre commanditaire, disposant ainsi d’une rare liberté.

Ce livre est consacré à la typographie de Sandberg et à ses activités au Stedelijk. L’auteur de cet ouvrage, Ad Petersen (né en 1931), fut conservateur du Musée Stedelijk d’Amsterdam de 1960 à 1990 et un proche de Sandberg.

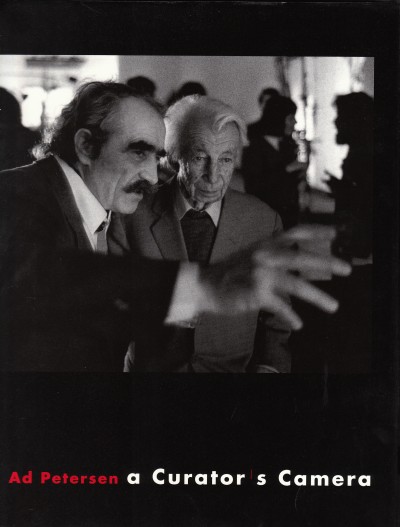

Willem Sandberg & Jean Tinguely, 1982, jaquette d'un livre de photographies d'Ad Petersen, préfacé par Roland Topor, Kempen Pers, 1993

AVANT-PROPOS (extrait)

Graphiste douée, directeur de musée pragmatique, homme d’action, Sandberg a marqué les milieux de l’art de l’après 1945 par un nombre considérable de réalisations qui ont ouvert les yeux de bien de personnes sur l’art moderne.

L’idéaliste en lui caressait l’espoir utopique de voir l’art contemporain jouer un rôle naturel et significatif dans la société et non plus d’y occuper une position marginale et élitaire. Comme il ne perdait pas le sens des réalités, il n’attendait toutefois pas trop de ses continuels efforts. Il ne garda pas moins une foi inébranlable en l’art.

Être un directeur de musée énergique, optimiste et axé sur l’avenir en même temps qu'un designer réunissant les mêmes qualités relevait selon lui de sa mission. Son œuvre typographique, à laquelle la majeure partie de ce livre est consacrée, nous en fournit une preuve tangible aujourd’hui encore.

Être un directeur de musée énergique, optimiste et axé sur l’avenir en même temps qu'un designer réunissant les mêmes qualités relevait selon lui de sa mission. Son œuvre typographique, à laquelle la majeure partie de ce livre est consacrée, nous en fournit une preuve tangible aujourd’hui encore.

Ad Petersen (né en 1931) a bien connu Sandberg. Il a été l’un de ses plus proches collaborateurs au Stedelijk Museum au cours des dernières années de son directorat. Par la suite, de 1963 jusqu’à la mort du graphiste, les deux hommes ont entretenu des liens plus personnels.

Sa connaissance de l’œuvre de Sandberg l’a amené à publier un premier livre en 1975 : Sandberg, een documentaire / a documentary, qu’il a signé avec Pieter Brattinga, en collaboration avec Sandberg lui-même.

Le présent ouvrage a été réalisé grâce à une initiative commune de l’Institut Néerlandais, qui fête ses cinquante ans d’existence, et des éditions Xavier Barral. Tout comme le livre susmentionné, celui-ci est basé sur les innombrables entretiens que l’auteur a eu avec Sandberg, sur les voyages qu’ils ont effectués ensemble, sur leur collaboration, une sympathie réciproque et sur des observations de ce personnage d’exception qu’a été Sandberg.

photos de l’exposition Sandberg à l'Institut Néerlandais (28 novembre 2007 - 20 janvier 2008) : ici

à lire sur la Toile

Willem Sandberg : Graphiste et amoureux d’art : ici

Willem Sandberg: inventeur du musée moderne en Europe : ici

Sandberg, l’exemple Hollandais* : ici

Willem Sandberg : Double casquette : ici

exposition Het affiche (L’Affiche) au Stedelijk Museum d’Amsterdam (1950)

exposition de photographies Wij mensen (Nous les hommes) au Stedelijk Museum d’Amsterdam (1956)

arrivée de La Porte de l’Enfer de Rodin au Stedelijk Museum d’Amsterdam (1956)

exposition G.H. Breitner au Stedelijk Museum d'Amsterdam, 1958

* cet article orthographie mal le prénom de l'auteur du livre.

Jan ten Brink a fait une carrière dans l’enseigne- ment, couronnée par un professorat à l’université de Leyde. Il a compté parmi ses élèves quelques-uns des futurs écrivains les plus réputés de la fin de siècle : Marcellus Emants (1848-1923), Louis Couperus (1863-1923) et Frans Net- scher (1864-1923). On doit à ce défenseur du natu- ralisme une étude sur Émile Zola (1879), mais aussi un Gustave Flaubert (1901), un essai de littérature comparée sur le roman épistolaire (1889), un De La Haye à Paris. Souvenirs de voyage (1879) ou encore quelques ouvrages sur diverses révolutions dont Victimes et héros de la Révolution française (Slachtoffers en helden der Fransche revolutie, 1875), La Révolte des prolétaires. Histoire de la révolution du 18 mars 1871 (De Opstand der proletariërs, geschiedenis der omwenteling van 18 maart 1871, 1876) et Paris pendant la terreur rouge (Parijs tijdens de roode terreur, 1895). Son nom reste attaché à une Histoire de la littérature néerlandaise du XIXe siècle en trois volumes (1888-1889) ainsi qu'à une Histoire de la littérature néerlandaise (1897). De son séjour aux Indes néerlandaises, il a ramené des nouvelles, plutôt populaires à l’époque ; il sera d’ailleurs l'un des premiers à accorder une certaine attention à la littérature dite coloniale.

Jan ten Brink a fait une carrière dans l’enseigne- ment, couronnée par un professorat à l’université de Leyde. Il a compté parmi ses élèves quelques-uns des futurs écrivains les plus réputés de la fin de siècle : Marcellus Emants (1848-1923), Louis Couperus (1863-1923) et Frans Net- scher (1864-1923). On doit à ce défenseur du natu- ralisme une étude sur Émile Zola (1879), mais aussi un Gustave Flaubert (1901), un essai de littérature comparée sur le roman épistolaire (1889), un De La Haye à Paris. Souvenirs de voyage (1879) ou encore quelques ouvrages sur diverses révolutions dont Victimes et héros de la Révolution française (Slachtoffers en helden der Fransche revolutie, 1875), La Révolte des prolétaires. Histoire de la révolution du 18 mars 1871 (De Opstand der proletariërs, geschiedenis der omwenteling van 18 maart 1871, 1876) et Paris pendant la terreur rouge (Parijs tijdens de roode terreur, 1895). Son nom reste attaché à une Histoire de la littérature néerlandaise du XIXe siècle en trois volumes (1888-1889) ainsi qu'à une Histoire de la littérature néerlandaise (1897). De son séjour aux Indes néerlandaises, il a ramené des nouvelles, plutôt populaires à l’époque ; il sera d’ailleurs l'un des premiers à accorder une certaine attention à la littérature dite coloniale.

Être un directeur de musée énergique, optimiste et axé sur l’avenir en même temps qu'un designer réunissant les mêmes qualités relevait selon lui de sa mission. Son œuvre typographique, à laquelle la majeure partie de ce livre est consacrée, nous en fournit une preuve tangible aujourd’hui encore.

Être un directeur de musée énergique, optimiste et axé sur l’avenir en même temps qu'un designer réunissant les mêmes qualités relevait selon lui de sa mission. Son œuvre typographique, à laquelle la majeure partie de ce livre est consacrée, nous en fournit une preuve tangible aujourd’hui encore.