« C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier »

D’une rencontre et d’une amitié autour de Richard Anacréon

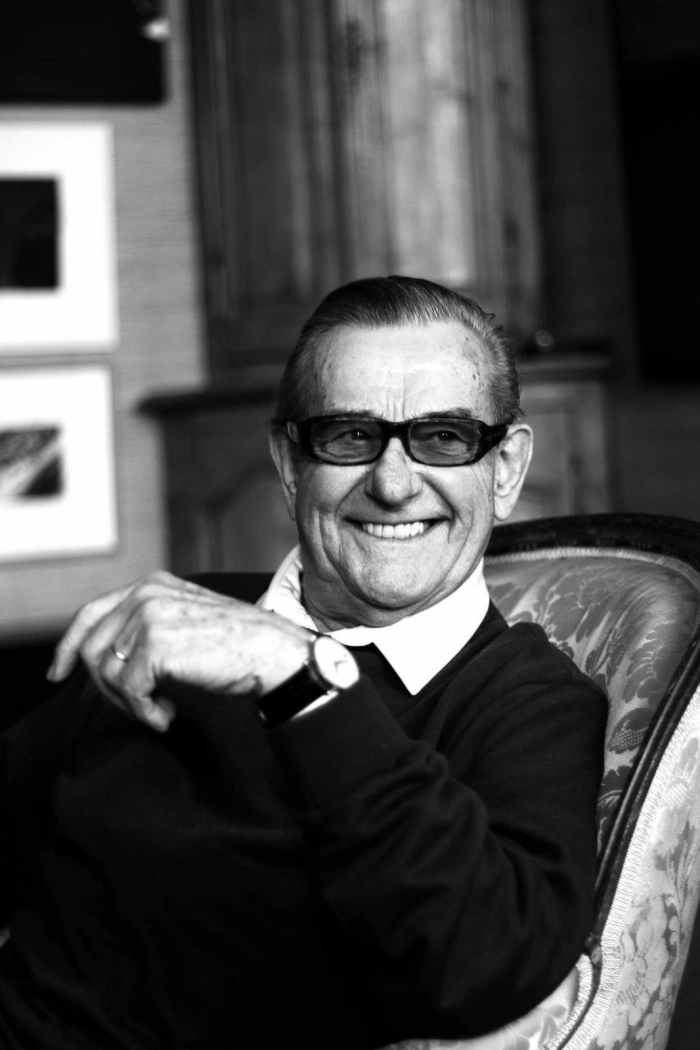

Gérard Conoir (1933-2023) et Fritz Vanderpyl (1876-1965)

Richard Anacréon dans sa librairie (coll. Musée Richard Anacréon)

Le libraire et collectionneur Richard Anacréon

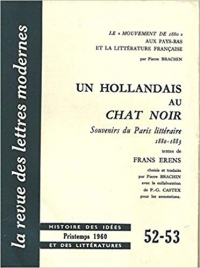

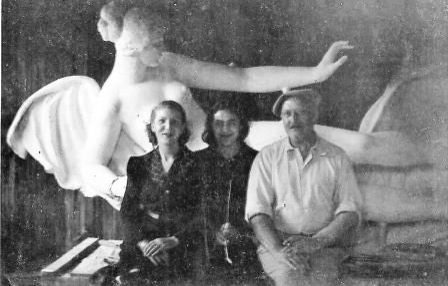

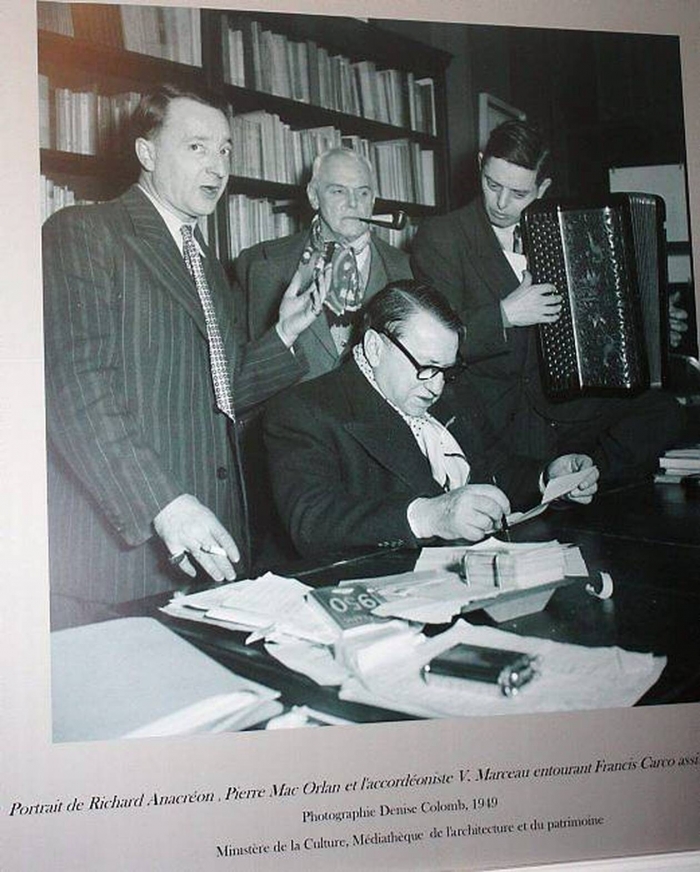

Né en milieu rural le 7 mai 1933 à Québriac (Bretagne), Gérard Conoir[1], « jeune garçon grandi ‘‘au cul des vaches’’ » comme il aimait le rappeler, fait, au milieu des années cinquante, la connaissance du citadin de toujours Fritz Vanderpyl[2]. Cette rencontre, qui se révèlera décisive, se produit à L’Originale, la librairie que Richard Anacréon (1907-1992), natif de Granville, a fondée à Paris, au 22, rue de Seine, pendant la Seconde Guerre mondiale. Un lieu assez intime, aux hauts rayonnages, qui abrite un salon où aiment se retrouver et converser des auteurs tels que Francis Carco[3] (1886-1958), Pierre Mac Orlan[4] (1882-1970), Marcel Aymé[5] (1902-1967), Jean Genet (1910-1986), Pierre Reverdy[6] (1889-1960), Marcel Jouhandeau (1888-1979), Léon-Paul Fargue[7] (1876-1947) ou encore les peintres Maurice Utrillo (1883-1955) et André Derain (1880-1954)[8]… Des photos de ces écrivains ornent les lieux de même que quelques œuvres d’art, dont une sculpture de Rodin. Auparavant, le bibliophile Anacréon avait travaillé au sein de l’administration du Petit Parisien où il s’est lié, on peut l’imaginer, avec Vanderpyl. De 1920 à 1940, ce dernier a en effet officié au sein de ce grand quotidien comme chroniqueur d’art et critique culinaire.

Le musée Anacréon, Granville

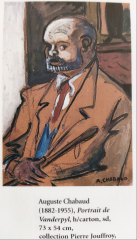

Grand collectionneur, le Normand acquiert en particulier des manuscrits de ses amis Colette[9] (1873-1954) et Paul Valéry[10] (1871-1945) – la marraine et le parrain de la librairie, le second entreposant d’ailleurs dans ces locaux son costume d’académicien entre deux séances quai de Conti –, mais aussi maintes éditions rares, voire « truffées », et quelques centaines d’œuvres d’art. Tous ses trésors, il les léguera à sa ville natale, ceci malgré de fréquentes dénégations : il affirmait ne pas forcément porter cette cité dans son cœur. Créé en 1985, le musée Richard-Anacréon recèle entre autres quelques œuvres et documents ayant appartenu à cet autre collectionneur que Vanderpyl a été durant toute sa vie[11] : une aquarelle de 1916 réalisée par Guillaume Apollinaire[12] (1880-1918) et dédiée « À mon ami Fritz Vanderpyl », une Maternité (dessin) du Catalan Manolo[13] (1872-1945), la toile Auvers-sur-Oise de Maurice de Vlaminck (1876-1958), une photo de ce peintre portant la dédicace « À Fritz Vanderpyl / amicalement / Vlaminck », trente-neuf lettres de ce dernier adressées à « Vander »[14], une carte postale de la seconde épouse de l’artiste, Berthe Combe[15] (1891-1974), adressée à M. et Mme Vanderpyl, treize lettres d’Auguste Chabaud[16] (1882-1955), une de chacun de ces autres peintres : André Utter (1886-1948), Raoul Dufy[17] (1877-1953), André Dunoyer de Segonzac[18] (1884-1974), Jacques Villon (1875-1963) et, enfin, une du marchand d’art Paul Guillaume (1891-1934).

Grand collectionneur, le Normand acquiert en particulier des manuscrits de ses amis Colette[9] (1873-1954) et Paul Valéry[10] (1871-1945) – la marraine et le parrain de la librairie, le second entreposant d’ailleurs dans ces locaux son costume d’académicien entre deux séances quai de Conti –, mais aussi maintes éditions rares, voire « truffées », et quelques centaines d’œuvres d’art. Tous ses trésors, il les léguera à sa ville natale, ceci malgré de fréquentes dénégations : il affirmait ne pas forcément porter cette cité dans son cœur. Créé en 1985, le musée Richard-Anacréon recèle entre autres quelques œuvres et documents ayant appartenu à cet autre collectionneur que Vanderpyl a été durant toute sa vie[11] : une aquarelle de 1916 réalisée par Guillaume Apollinaire[12] (1880-1918) et dédiée « À mon ami Fritz Vanderpyl », une Maternité (dessin) du Catalan Manolo[13] (1872-1945), la toile Auvers-sur-Oise de Maurice de Vlaminck (1876-1958), une photo de ce peintre portant la dédicace « À Fritz Vanderpyl / amicalement / Vlaminck », trente-neuf lettres de ce dernier adressées à « Vander »[14], une carte postale de la seconde épouse de l’artiste, Berthe Combe[15] (1891-1974), adressée à M. et Mme Vanderpyl, treize lettres d’Auguste Chabaud[16] (1882-1955), une de chacun de ces autres peintres : André Utter (1886-1948), Raoul Dufy[17] (1877-1953), André Dunoyer de Segonzac[18] (1884-1974), Jacques Villon (1875-1963) et, enfin, une du marchand d’art Paul Guillaume (1891-1934).

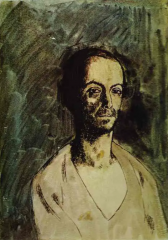

Othon Friesz (archives Vanderpyl)

Le Journal qu’a tenu le Hollandais de naissance entre fin 1903 et début des années soixante nous apprend qu’il a également cédé, contre espèces sonnantes et trébuchantes, d’autres œuvres et documents à Anacréon : Poissons rouges, une huile sur carton de Robert Delaunay (1885-1941), Les Patineurs (huile sur panneau) d’Othon Friesz (1879-1949), ainsi qu’au moins une brève lettre de Paul Léautaud[19] (1872-1956), celle datée du vendredi 12 novembre 1948, qui a depuis changé de propriétaire. En voici le texte : Mon cher Vanderpyl, / J’ai reçu votre mot. / C’est un peu indécent (?) de m’appeler « monsieur » quand nous nous connaissons depuis si longtemps. / Cordialement à vous, / P. Léautaud. D’autre part, il est certain qu’Anacréon a acheté plus d’une toile, plus d’un dessin à l’instigation de Vanderpyl. Très proche de nombreux peintres depuis la première décennie du XXe siècle, celui-ci a en effet servi, pendant environ un demi-siècle, d’intermédiaire entre marchands, collectionneurs et artistes. Le Haguenois n’est donc pas totalement étranger au fait que des œuvres d’Auguste Chabaud, de Maurice de Vlaminck, du Catalan Manolo et d’autres artistes se trouvent de nos jours accrochées aux murs du musée d’art moderne de Granville ou conservées dans ses réserves[20].

Le Journal qu’a tenu le Hollandais de naissance entre fin 1903 et début des années soixante nous apprend qu’il a également cédé, contre espèces sonnantes et trébuchantes, d’autres œuvres et documents à Anacréon : Poissons rouges, une huile sur carton de Robert Delaunay (1885-1941), Les Patineurs (huile sur panneau) d’Othon Friesz (1879-1949), ainsi qu’au moins une brève lettre de Paul Léautaud[19] (1872-1956), celle datée du vendredi 12 novembre 1948, qui a depuis changé de propriétaire. En voici le texte : Mon cher Vanderpyl, / J’ai reçu votre mot. / C’est un peu indécent (?) de m’appeler « monsieur » quand nous nous connaissons depuis si longtemps. / Cordialement à vous, / P. Léautaud. D’autre part, il est certain qu’Anacréon a acheté plus d’une toile, plus d’un dessin à l’instigation de Vanderpyl. Très proche de nombreux peintres depuis la première décennie du XXe siècle, celui-ci a en effet servi, pendant environ un demi-siècle, d’intermédiaire entre marchands, collectionneurs et artistes. Le Haguenois n’est donc pas totalement étranger au fait que des œuvres d’Auguste Chabaud, de Maurice de Vlaminck, du Catalan Manolo et d’autres artistes se trouvent de nos jours accrochées aux murs du musée d’art moderne de Granville ou conservées dans ses réserves[20].

La maison de Richard Anacréon à Saint-Jean-le-Thomas

Rue de Seine : de la baie du Mont-Saint-Michel au Quartier Latin

C’est au bord de l’océan, à Saint-Jean-le-Thomas (baie du Mont-Saint-Michel), que Gérard fait la connaissance de Richard Anacréon. À certaines périodes de l’année, ce dernier y occupe une demeure avec son compagnon, André Lecomte (1907-1982), à deux pas de la maison où s’est établie la famille Conoir. Le papa est boulanger. Après avoir fait office de mécanicien et de vacher, Gérard, qui a quitté l’école sans même le certificat d’études, effectue des travaux de jardinage dans plusieurs propriétés du village dont celle d’Anacréon. « Je jouais du râteau et de la binette sans me soucier du petit homme à l’œil vif, nez en bec d’aigle, flanqué de sa chienne, qui venait de temps à autre me voir travailler. Il n’obtenait que des monosyllabes en réponse à ses tentatives de dialogue. Comment aurais-je pu bavarder avec un libraire parisien, personnage lointain et mythique à mes yeux, même si j’ignorais qu’il portait le nom d’un poète grec antique ? »

C’est grâce à des numéros de L’Illustration, découverts dans le grenier d’une autre habitation, que Conoir a découvert peu avant l’existence des arts plastiques : « S’ouvrait à moi un monde nouveau qui me touchait profondément : la peinture et la sculpture des musées, évoquées dans quelques-uns des articles. N’ayant jamais eu l’occasion de voir des tableaux, je n’aurais pu les juger, mais certains m’attiraient plus que d’autres. Armé de ciseaux, je découpai plusieurs de ces reproductions dont la mise en page évoquait aussi des encadrements et les fixai au mur dans ce coin de la salle commune, chez mes parents, qui m’était réservé. Ce furent des portraits d’hommes, au crayon, par Clouet. » Parfois invité à prendre l’apéritif par Richard et André, qui vivent assez ouvertement leur homosexualité, l’adolescent découvre de vraies œuvres accrochées aux murs ; pour la première fois aussi, il entend la voix d’un chanteur d’opéra, celle du ténor Georges Till (1897-1984).

C’est grâce à des numéros de L’Illustration, découverts dans le grenier d’une autre habitation, que Conoir a découvert peu avant l’existence des arts plastiques : « S’ouvrait à moi un monde nouveau qui me touchait profondément : la peinture et la sculpture des musées, évoquées dans quelques-uns des articles. N’ayant jamais eu l’occasion de voir des tableaux, je n’aurais pu les juger, mais certains m’attiraient plus que d’autres. Armé de ciseaux, je découpai plusieurs de ces reproductions dont la mise en page évoquait aussi des encadrements et les fixai au mur dans ce coin de la salle commune, chez mes parents, qui m’était réservé. Ce furent des portraits d’hommes, au crayon, par Clouet. » Parfois invité à prendre l’apéritif par Richard et André, qui vivent assez ouvertement leur homosexualité, l’adolescent découvre de vraies œuvres accrochées aux murs ; pour la première fois aussi, il entend la voix d’un chanteur d’opéra, celle du ténor Georges Till (1897-1984).

Georges Thill

Anacréon persuade Gérard, pas encore âgé de dix-neuf ans – nous sommes en 1951 –, de ne pas se contenter de consacrer son temps et son existence à des travaux de journalier. Il téléphone à Henri Flammarion (1910-1985). Deux semaines plus tard, Conoir, qui ignore à vrai dire ce qu’est un éditeur, est embauché comme metteur à part au sein de cette célèbre maison parisienne, autrement dit plus ou moins comme magasinier. Il quitte la Normandie contre l’avis de ses parents. Dans la capitale, Richard et André lui achètent de quoi se vêtir car le garçon n’a emporté, dans sa valise, qu’un bleu de travail ! Les bureaux de Flammarion étant situés rue Racine, à une ou deux encablures de L’Originale, la librairie devient le point de ralliement du provincial. Ceci d’autant plus qu’il trouve bientôt, rue de Seine, un studio où se loger. Au cours de ces mêmes mois, il accède à la littérature grâce à une bibliothèque bien fournie que la maison d’édition met à la disposition de ses employés. Il lit du Carco, personnage avec lequel il s’entretient et qui lui offre même l’une de ses œuvres dédicacée et rehaussée d’une caricature de sa main. Dans ce quartier, véritable village d’artistes, le jeune Gérard croise Henry de Montherlant (1895-1972), les Jouhandeau ou encore Blaise Cendrars (1887-1961) en train de faire ses courses… Il lui arrive aussi de rendre visite à Mac Orlan et à sa femme Margueritte Luc (1886-1963) ; l’écrivain l’initie à l’art de fumer la pipe. Un jour, Conoir apporte à Fontenay-aux-Roses un paquet trop lourd pour le frêle Paul Léautaud. La puanteur de la maison du célèbre diariste le dissuade de s’attarder…

Anacréon persuade Gérard, pas encore âgé de dix-neuf ans – nous sommes en 1951 –, de ne pas se contenter de consacrer son temps et son existence à des travaux de journalier. Il téléphone à Henri Flammarion (1910-1985). Deux semaines plus tard, Conoir, qui ignore à vrai dire ce qu’est un éditeur, est embauché comme metteur à part au sein de cette célèbre maison parisienne, autrement dit plus ou moins comme magasinier. Il quitte la Normandie contre l’avis de ses parents. Dans la capitale, Richard et André lui achètent de quoi se vêtir car le garçon n’a emporté, dans sa valise, qu’un bleu de travail ! Les bureaux de Flammarion étant situés rue Racine, à une ou deux encablures de L’Originale, la librairie devient le point de ralliement du provincial. Ceci d’autant plus qu’il trouve bientôt, rue de Seine, un studio où se loger. Au cours de ces mêmes mois, il accède à la littérature grâce à une bibliothèque bien fournie que la maison d’édition met à la disposition de ses employés. Il lit du Carco, personnage avec lequel il s’entretient et qui lui offre même l’une de ses œuvres dédicacée et rehaussée d’une caricature de sa main. Dans ce quartier, véritable village d’artistes, le jeune Gérard croise Henry de Montherlant (1895-1972), les Jouhandeau ou encore Blaise Cendrars (1887-1961) en train de faire ses courses… Il lui arrive aussi de rendre visite à Mac Orlan et à sa femme Margueritte Luc (1886-1963) ; l’écrivain l’initie à l’art de fumer la pipe. Un jour, Conoir apporte à Fontenay-aux-Roses un paquet trop lourd pour le frêle Paul Léautaud. La puanteur de la maison du célèbre diariste le dissuade de s’attarder…

Malheureusement, cet apprentissage de la ville se trouve brutalement interrompu : le Breton est en effet appelé sous les drapeaux. Après avoir fait ses classes, il participe, pendant plus de six mois, à des missions de maintien de l’ordre au Maroc, du côté de Boured. Blessé à la jambe lors d’une embuscade, il est hospitalisé à Fez puis dans l’Hexagone avant d’être libéré de ses obligations militaires. Ce sont ses amis parisiens qui l’accueillent à son retour de convalescence. D’ailleurs, Anacréon va lui proposer de dorénavant travailler pour L’Originale. C’est ainsi que le vacher-jardinier se retrouve bientôt à manier dans la boutique des éditions précieuses ou encore à dresser l’inventaire de la bibliothèque de la milliardaire Florence Gould, dans sa villa La Vigie à Juan-les-Pins où se presse le beau monde.

La rencontre du sosie de Henri Matisse et celle d’une demoiselle Durand

Auprès des galeristes du Quartier Latin ou encore de Katia Granoff, Gérard a entrepris d’aiguiser son œil. Survient alors un coup de pouce du destin : « Les peintres commençaient à faire partie de ma vie, croyais-je, lorsque Fritz Vanderpyl surgit dans mon univers. » Lors d’une soirée où Anacréon reçoit l’accordéoniste V. Marceau (1902-1990) – un habitué des lieux, ami ou copain de plus ou moins tous les écrivains énumérés ci-dessus –, Conoir se tient debout dans l’assistance. Un homme âgé, « le sosie de Henri Matisse » rapporte-t-il, est assis sur une chaise à côté de lui. À un moment donné, ce chauve à la « barbe carrée impeccablement taillée » lui adresse la parole ; apprenant que son cadet de près de soixante ans n’a pas encore pris le temps de visiter le Louvre, il le traite de « jeune con ». Cependant, à la fin de la même soirée, le « grognard » invite le Breton à passer chez lui le samedi suivant à quatorze heures précises.

Profitant de cette journée où il ne travaille pas, Gérard se rend pour la première fois au 13, rue Gay-Lussac, l’adresse du couple Vanderpyl pendant plus d’une moitié de siècle. Fritz le conduit au Louvre. Une promenade à laquelle bien d’autres succèderont : « La première visite fut pour les Primitifs Italiens. Suivirent les Primitifs Flamands, la Renaissance, la Peinture Française, Espagnole et ce jusqu’à épuisement de toutes les salles. Semaine après semaine il se fit mon mentor. […] Après le Louvre, ce furent d’autres musées. […] Il émaillait ses causeries d’anecdotes qui faisaient de ces créateurs des êtres de chair ressemblant à ceux que je côtoyais rue de Seine. » L’élégant critique de quatre-vingts ans accorde toujours le même soin à sa toilette : nœud papillon, gants, guêtres blanches, canne à pommeau d’argent… Selon Conoir, Fritz n’était pas du tout un homme disgracieux, au contraire de ce qu’il a pu avancer dans certains de ses écrits. Par exemple, dans son Mémorial sans dates, mémoires en grande partie inédits rédigés peu après la Seconde Guerre mondiale, il prétend qu’il était, en 1918, « un des soldats les plus laids de l’armée française (honneur que je partageais avec Paul Léautaud) ». Il faut dire qu’à l’époque, Vanderpyl, avec ses « airs de sanglier[21] », le visage dévoré par une barbe hirsute, était presque aussi large que grand.

Profitant de cette journée où il ne travaille pas, Gérard se rend pour la première fois au 13, rue Gay-Lussac, l’adresse du couple Vanderpyl pendant plus d’une moitié de siècle. Fritz le conduit au Louvre. Une promenade à laquelle bien d’autres succèderont : « La première visite fut pour les Primitifs Italiens. Suivirent les Primitifs Flamands, la Renaissance, la Peinture Française, Espagnole et ce jusqu’à épuisement de toutes les salles. Semaine après semaine il se fit mon mentor. […] Après le Louvre, ce furent d’autres musées. […] Il émaillait ses causeries d’anecdotes qui faisaient de ces créateurs des êtres de chair ressemblant à ceux que je côtoyais rue de Seine. » L’élégant critique de quatre-vingts ans accorde toujours le même soin à sa toilette : nœud papillon, gants, guêtres blanches, canne à pommeau d’argent… Selon Conoir, Fritz n’était pas du tout un homme disgracieux, au contraire de ce qu’il a pu avancer dans certains de ses écrits. Par exemple, dans son Mémorial sans dates, mémoires en grande partie inédits rédigés peu après la Seconde Guerre mondiale, il prétend qu’il était, en 1918, « un des soldats les plus laids de l’armée française (honneur que je partageais avec Paul Léautaud) ». Il faut dire qu’à l’époque, Vanderpyl, avec ses « airs de sanglier[21] », le visage dévoré par une barbe hirsute, était presque aussi large que grand.

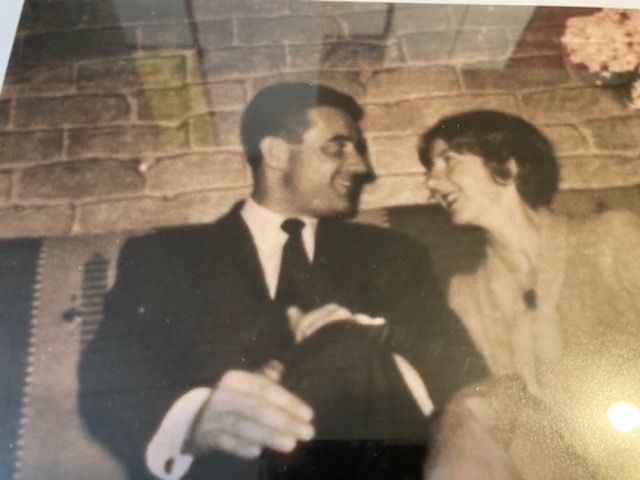

Malgré les générations qui les séparent, malgré le côté « brut de décoffrage » du Batave naturalisé français fin janvier 1915, Fritz et Gérard s’apprécient et vont se revoir pour ainsi dire chaque semaine, jusqu’au printemps 1960[22]. Bien que n’appréciant plus guère l’opéra[23], le premier a pu faire part de ses goûts de mélomane au second qui met justement à profit sa période parisienne pour acquérir, outre un robuste bagage pictural, une solide culture musicale et devenir un amateur d’art lyrique. Peu à peu, Vanderpyl se livre et évoque son passé tout en continuant d’« initier » son protégé. « C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier[24] », reconnaît Conoir, lequel se familiarise alors comme jamais avec le troisième art sans savoir qu’il ouvrira un jour, avec Luce Durand (1932-2018), sa future épouse, elle aussi d’origine bretonne, plusieurs galeries. C’est d’ailleurs dans ce milieu que celle-ci, passionnée par l’anglais et les arts décoratifs, travaille lorsque les jeunes gens font connaissance. Sortant sans doute de L’Originale ou s’y rendant, Gérard est appelé à la rescousse, à deux pas de là – au numéro 30 de la rue de Seine qui abritait la galerie Barreiro-Stiébel –, par deux sœurs en pleine discussion : Luce, qui occupait alors un emploi d’assistante dans ce lieu, ne se satisfait pas de son nez qu’elle souhaite soumettre à une opération esthétique. Elle sollicite l’avis de ce jeune homme qui vient à passer, lequel milite plutôt pour qu’elle ne touche pas à cet appendice. Comme on lui avait offert deux billets pour aller voir Les Enfants du paradis, Gérard s’empresse d’inviter Luce et son nez au cinéma. La légende familiale veut qu’à la sortie de la séance, il ait fait sa demande en mariage. Après une attente de deux ou trois semaines, un « oui » vint consacrer cette « rencontre amoureuse fulgurante ». Les formalités civiles une fois remplies à la mairie du VIe arrondissement de Paris, les tourtereaux se marient en septembre 1959 dans la petite église de Saint-Jean-le-Thomas. Ils passeront soixante ans ensemble.

Malgré les générations qui les séparent, malgré le côté « brut de décoffrage » du Batave naturalisé français fin janvier 1915, Fritz et Gérard s’apprécient et vont se revoir pour ainsi dire chaque semaine, jusqu’au printemps 1960[22]. Bien que n’appréciant plus guère l’opéra[23], le premier a pu faire part de ses goûts de mélomane au second qui met justement à profit sa période parisienne pour acquérir, outre un robuste bagage pictural, une solide culture musicale et devenir un amateur d’art lyrique. Peu à peu, Vanderpyl se livre et évoque son passé tout en continuant d’« initier » son protégé. « C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier[24] », reconnaît Conoir, lequel se familiarise alors comme jamais avec le troisième art sans savoir qu’il ouvrira un jour, avec Luce Durand (1932-2018), sa future épouse, elle aussi d’origine bretonne, plusieurs galeries. C’est d’ailleurs dans ce milieu que celle-ci, passionnée par l’anglais et les arts décoratifs, travaille lorsque les jeunes gens font connaissance. Sortant sans doute de L’Originale ou s’y rendant, Gérard est appelé à la rescousse, à deux pas de là – au numéro 30 de la rue de Seine qui abritait la galerie Barreiro-Stiébel –, par deux sœurs en pleine discussion : Luce, qui occupait alors un emploi d’assistante dans ce lieu, ne se satisfait pas de son nez qu’elle souhaite soumettre à une opération esthétique. Elle sollicite l’avis de ce jeune homme qui vient à passer, lequel milite plutôt pour qu’elle ne touche pas à cet appendice. Comme on lui avait offert deux billets pour aller voir Les Enfants du paradis, Gérard s’empresse d’inviter Luce et son nez au cinéma. La légende familiale veut qu’à la sortie de la séance, il ait fait sa demande en mariage. Après une attente de deux ou trois semaines, un « oui » vint consacrer cette « rencontre amoureuse fulgurante ». Les formalités civiles une fois remplies à la mairie du VIe arrondissement de Paris, les tourtereaux se marient en septembre 1959 dans la petite église de Saint-Jean-le-Thomas. Ils passeront soixante ans ensemble.

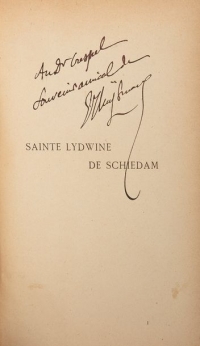

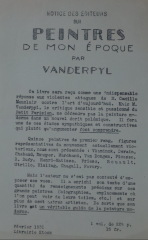

Fritz a donc chaperonné Conoir en lui faisant découvrir maintes œuvres et maints artistes. À l’époque, il était probablement difficile de trouver plus grand connaisseur que le bougon poète. N’avait-t-il pas été guide indépendant au Louvre pendant plus d’une dizaine d’années ? N’avait-il pas publié, en 1913, Six promenades au Louvre. De Giotto à Puvis de Chavannes puis, en 1931, Peintres de mon époque ? N’avait-il pas écrit, pendant un quart de siècle si ce n’est plus, dans une pléiade de périodiques, sur la peinture contemporaine comme sur celle du passé ? Enfin, n’avait-il pas côtoyé, depuis la première décennie du XXe siècle, tous les artistes en vue et visité l’atelier de centaines de plasticiens[25] ? Toutefois, il convient de reconnaître qu’indépendamment de ce maître, le jeune homme cultivait depuis un certain temps, et plutôt secrètement, un réel intérêt pour le dessin et la peinture. Il a en effet réalisé, au cours de ces mêmes années cinquante, « des peintures à l’huile de nature cubiste ». Les techniques liées à l’encre l’attiraient également. Par la suite, à l’instar de ses deux grands mentors, Gérard va se faire peu à peu collectionneur. C’est à Gen Paul qu’il achète sa première œuvre, un jour où il lui rend visite dans son atelier. Alors qu’il est de passage dans celui de feu André Derain, la veuve de l’artiste le laisse repartir avec « quatre dessins et une peinture au trait », pour le prix d’un seul !

Gérard Conoir & Luce Durand (vers 1959)

Le 13, rue Gay-Lussac

S’il a fallu à Gérard un solide estomac pour digérer tout le savoir que lui transmettait l’intarissable Vanderpyl, sa persévérance se trouvait largement récompensée à la table de l’ancien critique culinaire. À Paris, au milieu et à la fin des années cinquante, raconte-t-il, le dîner quasi hebdomadaire chez « le gourmet et gourmand », « le grand mangeur et buveur » Fritz, répondait à un rituel : c’est le maître des lieux qui cuisinait, presque toujours la même délicieuse recette de rognons de veau : « simplicité raffinée de la table, longs récits de Vander – ainsi le surnommait-on –, souvent ponctués du rituel : ‘‘Tu ne sais pas cela, tu es un con’’, maintenant énoncé avec affection ». Tant qu’il s’active aux casseroles, l’hôte interdit l’accès de la cuisine à quiconque, y compris à sa femme Hermine (1872-1966), née Augé. Celle-ci, aimable et souriante, le laisse passer à table avec les invités, préférant en général, pour sa part, vaquer à ses occupations dans son petit bureau situé côté rue – jusqu’à un âge très avancé, elle de fait a tenu à donner des cours de phonétique à des Anglo-Saxons. Dans Le Scribe qui venait de la mer, Conoir la décrit à travers la plume de Luce : « Hermine portait fort légèrement ses quatre-vingts ans. Elle affirmait être la conséquence du retour du combattant en 1871. Trotte-menu habillée d’une robe noire à col de dentelle blanche, elle tirait ses cheveux gris en un petit chignon strict. Excellente angliciste, elle donnait encore quelques cours à l’Institut Britannique. Cette Arlésienne exilée me prit sous son aile […]. Hermine parvenait parfois à se raconter. J’appris donc qu’en 1889, à l’âge de dix-sept ans, elle avait quitté seule sa Provence pour partir à Londres comme jeune-fille au pair. Cette date m’étourdissait. Rentrée en France, elle ‘‘acheta’’ une école et épousa le journaliste Fritz Vanderpyl[26]. À ce point du récit, ce dernier reprenait la parole pour ne plus la lâcher. Mais quel régal ! »

Fritz & Hermine, vers 1960

Après avoir fréquenté la rue Gay-Lussac en célibataire, Conoir, en 1959, présente sa conquête au vieux galant et à sa femme : « Fritz Vanderpyl et Hermine nous accueillirent ensemble avec la gentillesse des grands-parents. Une fois par semaine nous allions dans l’appartement feutré écouter Vander parler d’Apollinaire et des autres. Luce découvrait comme des personnages de chair et d’os ceux dont elle avait étudié abstraitement les œuvres. Quelquefois, la bonne chère et l’atmosphère douillette lui fermaient les yeux. Elle chaussait aussitôt ses lunettes teintées pour cacher sa honte. » Les deux couples ont pu évoquer Fontaine-de-Vaucluse, site auquel les Vanderpyl étaient attachés et où les jeunes mariés, peut-être à leur instigation, ont effectué, au printemps 1960, leur « première échappée » loin de Paris. Le quatuor y aurait-il partagé un bon repas au restaurant de La Colonne du chef A. Panza[27] ? Même s’ils ne vont pas se fréquenter très longtemps, Luce et Fritz s’entendent tout de suite très bien. Lui aime plaisanter avec elle des goûts « incompréhensibles » de son mari pour les artistes abstraits : « Votre mari n’y connaît rien en peinture ! » Le vieil érudit engueule Conoir lorsqu’il apprend que ce dernier montre un certain intérêt pour les œuvres non-figuratives qu’expose l’une ou l’autre des galeries de la rue de Seine : « Il n’y a que des Juifs là-bas ! » L’ancien légionnaire estimait « décadentes » les créations d’un Chagall (1887-1885), celles d’un Soutine (1893-1943). Malgré l’antisémitisme de Vanderpyl, il ne faut en aucun cas rapprocher ses conceptions esthétiques de l’Entartete Kunst[28].

Après avoir fréquenté la rue Gay-Lussac en célibataire, Conoir, en 1959, présente sa conquête au vieux galant et à sa femme : « Fritz Vanderpyl et Hermine nous accueillirent ensemble avec la gentillesse des grands-parents. Une fois par semaine nous allions dans l’appartement feutré écouter Vander parler d’Apollinaire et des autres. Luce découvrait comme des personnages de chair et d’os ceux dont elle avait étudié abstraitement les œuvres. Quelquefois, la bonne chère et l’atmosphère douillette lui fermaient les yeux. Elle chaussait aussitôt ses lunettes teintées pour cacher sa honte. » Les deux couples ont pu évoquer Fontaine-de-Vaucluse, site auquel les Vanderpyl étaient attachés et où les jeunes mariés, peut-être à leur instigation, ont effectué, au printemps 1960, leur « première échappée » loin de Paris. Le quatuor y aurait-il partagé un bon repas au restaurant de La Colonne du chef A. Panza[27] ? Même s’ils ne vont pas se fréquenter très longtemps, Luce et Fritz s’entendent tout de suite très bien. Lui aime plaisanter avec elle des goûts « incompréhensibles » de son mari pour les artistes abstraits : « Votre mari n’y connaît rien en peinture ! » Le vieil érudit engueule Conoir lorsqu’il apprend que ce dernier montre un certain intérêt pour les œuvres non-figuratives qu’expose l’une ou l’autre des galeries de la rue de Seine : « Il n’y a que des Juifs là-bas ! » L’ancien légionnaire estimait « décadentes » les créations d’un Chagall (1887-1885), celles d’un Soutine (1893-1943). Malgré l’antisémitisme de Vanderpyl, il ne faut en aucun cas rapprocher ses conceptions esthétiques de l’Entartete Kunst[28].

13, rue Gay-Lussac, appartement du 2e étage

La rue Gay-Lussac offrait à Gérard, en plus des dîners hebdomadaires rognonesques, « les lundis de Vanderpyl ». Ce dernier, homme généreux et très disert, recevait en effet artistes et poètes le plus souvent possible le lundi soir, tradition qui remontait au moins au début de l’année 1905, en pleine époque de dèche ! et que le critique gastronomique a maintenue jusqu’au tout début des années soixante. Conoir n’a pas oublié ces réunions au cours desquelles Fritz prenait la parole « devant un auditoire admiratif de peintres et de poètes. Il glosait. Sa femme interrompait parfois la péroraison pour servir du café et repartait silencieusement ». À l’instar de leur protégé, il arrivait à Anacréon de se rendre rue Gay-Lussac. Lui et Conoir figurent sur une liste établie en 1958 par leur hôte à côté d’autres invités : les artistes Maurice de Vlaminck, Robert Lotiron (1886-1966), Ferdinand Desnos (1901-1958), André La Vernède (1899-1971), Pierre Jouffroy (1912-2000) et bien d’autres… Le dimanche 20 juin 2021, lorsque je l’ai rencontré chez lui en Provence, le peintre Jean-Marie Fage (1925-2024) a également évoqué ces lundis au cours desquels il a fait connaissance avec des dizaines de visiteurs dont, justement, Gérard Conoir. Durant plusieurs décennies du XXe siècle, une grande partie de ce que Paris a compté d’artistes et de poètes renommés, français comme étrangers, est passée, un lundi ou un autre, sous le toit, sous les toits de Fritz.

La rue Gay-Lussac offrait à Gérard, en plus des dîners hebdomadaires rognonesques, « les lundis de Vanderpyl ». Ce dernier, homme généreux et très disert, recevait en effet artistes et poètes le plus souvent possible le lundi soir, tradition qui remontait au moins au début de l’année 1905, en pleine époque de dèche ! et que le critique gastronomique a maintenue jusqu’au tout début des années soixante. Conoir n’a pas oublié ces réunions au cours desquelles Fritz prenait la parole « devant un auditoire admiratif de peintres et de poètes. Il glosait. Sa femme interrompait parfois la péroraison pour servir du café et repartait silencieusement ». À l’instar de leur protégé, il arrivait à Anacréon de se rendre rue Gay-Lussac. Lui et Conoir figurent sur une liste établie en 1958 par leur hôte à côté d’autres invités : les artistes Maurice de Vlaminck, Robert Lotiron (1886-1966), Ferdinand Desnos (1901-1958), André La Vernède (1899-1971), Pierre Jouffroy (1912-2000) et bien d’autres… Le dimanche 20 juin 2021, lorsque je l’ai rencontré chez lui en Provence, le peintre Jean-Marie Fage (1925-2024) a également évoqué ces lundis au cours desquels il a fait connaissance avec des dizaines de visiteurs dont, justement, Gérard Conoir. Durant plusieurs décennies du XXe siècle, une grande partie de ce que Paris a compté d’artistes et de poètes renommés, français comme étrangers, est passée, un lundi ou un autre, sous le toit, sous les toits de Fritz.

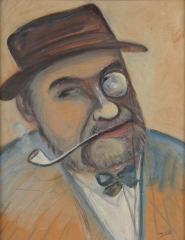

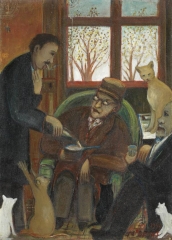

Conoir se souvient encore du salon-bureau de Fritz auquel tentures, « meubles Louis XIII puissants, étains et poteries de Delft » conféraient un cachet ancien et feutré, salon que le jeune Fage a d’ailleurs peint (ci-contre)[29]. Vanderpyl y prenait place dans un fauteuil derrière lequel était accroché son puissant portrait au chapeau jaune et à la pipe réalisé par l’ami Vlaminck en 1918. Occasion pour le vieil homme de raconter qu’il avait été « l’un des premiers défenseurs des Fauves » et de revenir sur l’évolution et la dislocation de cette mouvance picturale. Autre œuvre magnifique de ce lieu : un oiseau sculpté par François Pompon (1855-1933). Gérard se rappelle aussi avoir vu un jour le maître des lieux faire un peu de rangement dans le tiroir trop plein de sa table d’écriture. Des lettres s’en échappèrent. « Les ramassant, il bougonna qu’il serait temps qu’il range cette correspondance d’Apollinaire ! Grace à cet incident, il revécut pour moi l’éclosion du cubisme et les joutes qui s’ensuivirent. » Où sont passées les lettres en question ? On sait que les deux poètes et gastronomes en ont échangées. Vanderpyl ne les a jamais, semble-t-il, vendues à Richard Anacréon.

Conoir se souvient encore du salon-bureau de Fritz auquel tentures, « meubles Louis XIII puissants, étains et poteries de Delft » conféraient un cachet ancien et feutré, salon que le jeune Fage a d’ailleurs peint (ci-contre)[29]. Vanderpyl y prenait place dans un fauteuil derrière lequel était accroché son puissant portrait au chapeau jaune et à la pipe réalisé par l’ami Vlaminck en 1918. Occasion pour le vieil homme de raconter qu’il avait été « l’un des premiers défenseurs des Fauves » et de revenir sur l’évolution et la dislocation de cette mouvance picturale. Autre œuvre magnifique de ce lieu : un oiseau sculpté par François Pompon (1855-1933). Gérard se rappelle aussi avoir vu un jour le maître des lieux faire un peu de rangement dans le tiroir trop plein de sa table d’écriture. Des lettres s’en échappèrent. « Les ramassant, il bougonna qu’il serait temps qu’il range cette correspondance d’Apollinaire ! Grace à cet incident, il revécut pour moi l’éclosion du cubisme et les joutes qui s’ensuivirent. » Où sont passées les lettres en question ? On sait que les deux poètes et gastronomes en ont échangées. Vanderpyl ne les a jamais, semble-t-il, vendues à Richard Anacréon.

Paul Fort

Par l’intermédiaire de Fritz – « homme pas facile » mais « au grand cœur » –, Gérard rencontre donc maints artistes plus ou moins confirmés dont F. Desnos, ainsi qu’il en est fait mention plus haut. Un jour, ils vont voir dans un musée nombre de peintures de ce cousin du poète Robert Desnos (1900-1945). D’ailleurs, Conoir a conservé jusqu’à la fin de sa vie un petit tableau de Ferdinand, cadeau que ce dernier lui fit chez « Vander » pour le remercier de lui avoir offert, peu avant, une ou deux cartouches de troupes, ces cigarettes « infâmes » que l’artiste démuni appréciait. Tout comme les Vanderpyl, le peintre naïf a habité avec sa femme rue Gay-Lussac ; ce sont d’ailleurs les premiers qui ont trouvé aux seconds une place de concierges tout près de chez eux. Autre voisin en même temps que vieil ami de Fritz : le Prince des Poètes, Paul Fort (1872-1960)[30], que Gérard avait déjà vu à L’Originale et auquel il rendit visite un jour pour lui faire dédicacer L’Or suivi de Ruggieri. Chroniques de France : « À Gérard Conoir / ce qui nous manque le plus : l’Or, / toutefois je lui sors de mon escarcelle celui-ci – d’Or – ». Marie Dormoy (1886-1974), maîtresse de Léautaud à la forte et marquante personnalité, fait également partie des personnes que le futur galeriste se souvient avoir rencontrées au cours des années où il commerçait avec Fritz.

Par l’intermédiaire de Fritz – « homme pas facile » mais « au grand cœur » –, Gérard rencontre donc maints artistes plus ou moins confirmés dont F. Desnos, ainsi qu’il en est fait mention plus haut. Un jour, ils vont voir dans un musée nombre de peintures de ce cousin du poète Robert Desnos (1900-1945). D’ailleurs, Conoir a conservé jusqu’à la fin de sa vie un petit tableau de Ferdinand, cadeau que ce dernier lui fit chez « Vander » pour le remercier de lui avoir offert, peu avant, une ou deux cartouches de troupes, ces cigarettes « infâmes » que l’artiste démuni appréciait. Tout comme les Vanderpyl, le peintre naïf a habité avec sa femme rue Gay-Lussac ; ce sont d’ailleurs les premiers qui ont trouvé aux seconds une place de concierges tout près de chez eux. Autre voisin en même temps que vieil ami de Fritz : le Prince des Poètes, Paul Fort (1872-1960)[30], que Gérard avait déjà vu à L’Originale et auquel il rendit visite un jour pour lui faire dédicacer L’Or suivi de Ruggieri. Chroniques de France : « À Gérard Conoir / ce qui nous manque le plus : l’Or, / toutefois je lui sors de mon escarcelle celui-ci – d’Or – ». Marie Dormoy (1886-1974), maîtresse de Léautaud à la forte et marquante personnalité, fait également partie des personnes que le futur galeriste se souvient avoir rencontrées au cours des années où il commerçait avec Fritz.

Tableau de F. Desnos offert à G. Conoir

Galeristes à Montauban

Neuf ans après l’arrivée du Breton rue de Seine, les Conoir, qui aspirent à quitter la métropole et Billancourt pour vivre plus près de la nature, partent en 1960 à bord de leur 2CV afin de s’établir dans les environs de Montauban où ils élèveront bientôt leurs deux enfants, Yvan et Ann. Le directeur des éditions et de la librairie Privat a invité Gérard, en fonction chez Vuibert depuis qu’Anacréon et Lecomte avaient pris leur retraite, à venir travailler pour lui à Toulouse. Tandis que Luce, titulaire d’une simple licence, est devenue professeur d’anglais et de dessin dans un collège de la préfecture du département de Tarn-et-Garonne – elle enseignera par la suite également au musée Ingres –, Gérard fonde en 1964, avec l’aide de son beau-frère, dans un ancien garage station-service de cette même ville, une librairie, Le Scribe – clin d’œil au « petit secrétaire pharaonique du Louvre ! », où il ajoute à son activité celle de galeriste ; inauguré une quinzaine d’années plus tard, le jour de la Saint-Apollinaire, un deuxième Scribe suivra dans des locaux plus spacieux du même faubourg Lacapelle où un grand rayon de disques se maintiendra plus d’une décennie. Bien plus tard, une fois la librairie-galerie vendue après environ trente ans d’existence, les époux Conoir persisteront à vouloir partager leur passion. Il faut que le Scribe, sans les livres, renaisse coûte que coûte de ses cendres. Aussi créent-ils, avec deux amis, Le Sphinx dans un village des environs ; contraint de quitter les lieux en question, ils font leur retour à Montauban, pour continuer cette aventure. Ils animeront cette galerie jusqu’en 2015.

Vanderpyl, par F. Desnos

Le Haguenois ne vivra pas assez longtemps pour reprocher plus avant à Gérard son attrait pour des courants artistiques que lui-même, tout comme d’ailleurs Anacréon, combattait : « Le centre de ses passions [de Gérard] est toujours resté l’art contemporain, expose Jean Suzanne, et dans les deux galeries créées à Montauban ainsi qu’à Laville-Dieu-du-Temple, il a présenté et défendu avec exigence l’abstraction française, entre nuagistes comme Benrath, et l’abstraction lyrique comme Claude Georges, Claude Viseux, Serpan… Gérard et Luce Conoir, indissociables dans leurs choix, se passionnent pour ce créneau artistique peu développé en France et occulté par les courants artistiques d’outre-Atlantique. » Pour le couple, « l’évidence de la peinture pure indépendante de tout sujet » éclatera lors de la visite qu’ils firent d’une exposition Vermeer aux Pays-Bas, en 1966, à la Mauritshuis en compagnie de leurs enfants. Leur approche ne les empêchera pas d’exposer un coloriste exubérant et figuratif comme Guy Charon (1927-2021). Toutefois, « les souvenirs d’Anacréon et de Vanderpyl, ou de la Galerie Stiébel pour Luce », semblent toujours plus lointains à mesure que le couple, au fil des années soixante-dix, maintient le cap de l’abstraction, exposant par exemple Xavier Krebs (1923-2013) – homme aussi colérique que Vanderpyl – ou encore les blancs de Jean-Jacques Saignes (1932-2016).

Le Haguenois ne vivra pas assez longtemps pour reprocher plus avant à Gérard son attrait pour des courants artistiques que lui-même, tout comme d’ailleurs Anacréon, combattait : « Le centre de ses passions [de Gérard] est toujours resté l’art contemporain, expose Jean Suzanne, et dans les deux galeries créées à Montauban ainsi qu’à Laville-Dieu-du-Temple, il a présenté et défendu avec exigence l’abstraction française, entre nuagistes comme Benrath, et l’abstraction lyrique comme Claude Georges, Claude Viseux, Serpan… Gérard et Luce Conoir, indissociables dans leurs choix, se passionnent pour ce créneau artistique peu développé en France et occulté par les courants artistiques d’outre-Atlantique. » Pour le couple, « l’évidence de la peinture pure indépendante de tout sujet » éclatera lors de la visite qu’ils firent d’une exposition Vermeer aux Pays-Bas, en 1966, à la Mauritshuis en compagnie de leurs enfants. Leur approche ne les empêchera pas d’exposer un coloriste exubérant et figuratif comme Guy Charon (1927-2021). Toutefois, « les souvenirs d’Anacréon et de Vanderpyl, ou de la Galerie Stiébel pour Luce », semblent toujours plus lointains à mesure que le couple, au fil des années soixante-dix, maintient le cap de l’abstraction, exposant par exemple Xavier Krebs (1923-2013) – homme aussi colérique que Vanderpyl – ou encore les blancs de Jean-Jacques Saignes (1932-2016).

Luce & Gérard dans leur galerie (2011)

Décédé le 30 janvier 2023, Gérard Conoir aura, avec son épouse Luce, réalisé leur rêve né au contact du Granvillais et du Haguenois : avoir une librairie-galerie à eux. Entre 1965 et 2015, les deux éternels amoureux ont organisé plus de 300 expositions dont une consacrée à l’artiste local sans doute le plus célèbre, avec Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), à savoir Antoine Bourdelle (1861-1929). Bourdelle, Fritz l’a côtoyé à plusieurs reprises, avant la Grande Guerre, par exemple « autour du buffet » du Salon des Indépendants de 1913. De ce sculpteur, écrit-il en néerlandais dans son Journal au début de 1904, il a vu en décembre de l’année précédente, dans les locaux de la revue La Plume, une tête de Beethoven. Et il possédait de lui, depuis 1914, grâce à son ami Guy-Charles Cros, le buste de René, frère de ce dernier, réalisé en 1898 sur le lit de mort de ce fils du poète et inventeur Charles Cros (1842-1888). Sa correspondance recèle une lettre du 26 février 1931 de la veuve du sculpteur qui se dit « très touchée par le bel article que vous avez écrit sur l’exposition de mon mari »[31].

Décédé le 30 janvier 2023, Gérard Conoir aura, avec son épouse Luce, réalisé leur rêve né au contact du Granvillais et du Haguenois : avoir une librairie-galerie à eux. Entre 1965 et 2015, les deux éternels amoureux ont organisé plus de 300 expositions dont une consacrée à l’artiste local sans doute le plus célèbre, avec Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), à savoir Antoine Bourdelle (1861-1929). Bourdelle, Fritz l’a côtoyé à plusieurs reprises, avant la Grande Guerre, par exemple « autour du buffet » du Salon des Indépendants de 1913. De ce sculpteur, écrit-il en néerlandais dans son Journal au début de 1904, il a vu en décembre de l’année précédente, dans les locaux de la revue La Plume, une tête de Beethoven. Et il possédait de lui, depuis 1914, grâce à son ami Guy-Charles Cros, le buste de René, frère de ce dernier, réalisé en 1898 sur le lit de mort de ce fils du poète et inventeur Charles Cros (1842-1888). Sa correspondance recèle une lettre du 26 février 1931 de la veuve du sculpteur qui se dit « très touchée par le bel article que vous avez écrit sur l’exposition de mon mari »[31].

Si Vanderpyl a bien mis l’étrier à son jeune ami, il n’aurait sans doute guère cautionné la plupart des manifestations montalbanaises en question, dont la première – heureusement, des œuvres contemporaines figuratives ! – eu lieu la même année que son décès. Il ne faut pas croire que Fritz rejetait en bloc l’art moderne ; tout simplement, le non-figuratif poussé trop loin ne pouvait le convaincre : il le rangeait le plus souvent dans le domaine relevant de la pure décoration. Ainsi de bien des œuvres d’un Henri Matisse[32] (1869-1954) ou d’un Dufy. Il n’a pas moins été un incitateur pour le couple Conoir-Durand en devenir, de même qu’il a joué un rôle de catalyseur pour bien des peintres en leur ouvrant la cimaise de galeries, en leur permettant d’exposer dans un des grands Salons parisiens ou en suivant d’un œil à la fois critique et bienveillant leur travail. L’un d’eux, Jean du Marboré (1896-1933), dans une lettre non datée – mais on pourrait en citer bien d’autres en puisant dans les innombrables courriers que Fritz a reçus –, lui écrit par exemple : « … Je vous aime tant et respecte tant, car vos actes sont toujours mus par un idéal, et dans les ‘‘milieux artistiques’’ c’est souvent le contraire. »

Gérard Conoir en 2022 (photo Camille Rouquet)

De quelques mystifications

En 1964, le couple Vanderpyl est trop âgé pour demeurer à Paris. Fritz n’a plus totalement conscience de ce qu’il fait. Ainsi se rend-il à la boulangerie du coin en payant sa baguette avec un louis d’or ! L’honnête boulangère prévient des neveux d’Hermine. Ceux-ci montent du Vaucluse en voiture pour rapatrier en urgence la nonagénaire et son mari octogénaire dans le petit village de Lagnes[33] où ils vont finir leurs jours, lui un an avant elle. Pour la famille, ce voyage du retour en 403 demeure un épisode épique. Tout au long du trajet, Fritz n’a cessé de déclamer l’un de ses poèmes, toujours le même :

Dans l’ombre provinciale où dort Saint-Séverin

une fille de Paris m’a pris pour un marin.

Serait-ce dans mes yeux qu’elle aurait lu des lames ?

Le soldat Vanderpyl se trouvait là, tout âme...

De surcroît, quand la compagnie s’arrête pour déjeuner quelque part le long de la Nationale 7, le gastronome fait un scandale car, dans l’établissement où l’on s’est attablés, on ne sert pas d’entremets ! Une anecdote qui remet en mémoire une lettre de l’artiste Sonia Lewitska (1880-1937), écrite un demi-siècle plus tôt, pendant la Grande Guerre : « Cher Vanderpyl, je trouve dégoûtant de ta part de dire que tu ne veux pas dîner chez nous car ‘‘C’est mal servi’’. Comment, c’est mal servi ! Tu n’as donc pas vu les salières que j’ai achetées 4 sous (…) » Posant à contrecœur le pied dans le Vaucluse, le vieillard, resté en partie un homme du XIXe siècle bien qu’il se soit mêlé aux avant-gardes, demande un fiacre pour rentrer à Paris !

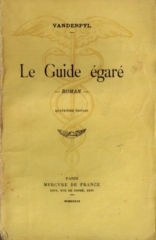

Comme d’autres amis des Vanderpyl, Conoir n’apprend leur départ de la capitale qu’après coup. Un jour, un Fritz très affaibli lui téléphone pour lui annoncer qu’il ne vit plus rue Gay-Lussac. Ce sera le dernier signe de vie. La mémoire du poète et critique – qui avait grandement impressionné son interlocuteur – n’est plus que l’ombre de ce qu’elle avait été. Au début du XXe siècle, durant la bonne dizaine d’années qu’il avait passée à jouer au cicérone pour des voyageurs étrangers, aussi bien au Louvre que dans d’autres contrées françaises et européennes, il s’en était remis à elle pour guider ces derniers alors même qu’il ne maîtrisait pas forcément son sujet. Bien souvent, en effet, il se documentait au dernier moment et ressortait ces connaissances tout juste acquises de façon à en imposer à ses clients qu’il appelle d’ailleurs, dans ses écrits, « mes victimes ». Quelques passages cocasses du Guide égaré (1939), son roman autobiographique, rapportent de telles scènes. En la matière, Gérard n’est pas en reste. Il raconte que Fritz faisait merveille dans son rôle de guide et que « son sourire s’épanouissait lorsqu’il me racontait qu’il avait accompagné, dans leur tour des châteaux de la Loire, un grand-père milliardaire et ses deux petites-filles en voyage sur le continent. Installé dans la luxueuse chambre d’hôtel qui lui était allouée à l’étape, Vanderpyl travaillait une partie de la nuit à dévorer les guides touristiques. Au lendemain, il semblait avoir visité déjà cent fois le château dont il présentait l’architecture et l’histoire… » Relevons que Fritz n’était pas tendre avec les touristes américains qu’il considérait, pour la plupart, et non sans exagérer comme à son habitude, comme des êtres bien peu cultivés : « Ce qui me fait un immense plaisir, enfonce-t-il le clou dans son Journal le 7 septembre 1914, c’est que tous ceux des Yankees qui se sont baladés avec moi en Europe ont eu des expériences inattendues. Une fois, c’est des maladies étranges ; une autre fois, c’est leur fille qui s’amourache de moi à un tel point que je n’ai qu’à dire un mot pour la garder ; puis c’est une influence pathétique de ma part sur leur femme au point qu’ils ne savent plus où se tourner et qu’ils s’enfuient ; ou c’est la guerre, ou c’est la débâcle financière, ou c’est la destruction de San Francisco, ou c’est le naufrage du Transatlantique sur lesquels ils avaient pris les prochains passages… […] à chacun de ces fous curieux, il est toujours arrivé quelque chose sauf à ceux qui ont été exceptionnellement bons pour moi. »

Comme d’autres amis des Vanderpyl, Conoir n’apprend leur départ de la capitale qu’après coup. Un jour, un Fritz très affaibli lui téléphone pour lui annoncer qu’il ne vit plus rue Gay-Lussac. Ce sera le dernier signe de vie. La mémoire du poète et critique – qui avait grandement impressionné son interlocuteur – n’est plus que l’ombre de ce qu’elle avait été. Au début du XXe siècle, durant la bonne dizaine d’années qu’il avait passée à jouer au cicérone pour des voyageurs étrangers, aussi bien au Louvre que dans d’autres contrées françaises et européennes, il s’en était remis à elle pour guider ces derniers alors même qu’il ne maîtrisait pas forcément son sujet. Bien souvent, en effet, il se documentait au dernier moment et ressortait ces connaissances tout juste acquises de façon à en imposer à ses clients qu’il appelle d’ailleurs, dans ses écrits, « mes victimes ». Quelques passages cocasses du Guide égaré (1939), son roman autobiographique, rapportent de telles scènes. En la matière, Gérard n’est pas en reste. Il raconte que Fritz faisait merveille dans son rôle de guide et que « son sourire s’épanouissait lorsqu’il me racontait qu’il avait accompagné, dans leur tour des châteaux de la Loire, un grand-père milliardaire et ses deux petites-filles en voyage sur le continent. Installé dans la luxueuse chambre d’hôtel qui lui était allouée à l’étape, Vanderpyl travaillait une partie de la nuit à dévorer les guides touristiques. Au lendemain, il semblait avoir visité déjà cent fois le château dont il présentait l’architecture et l’histoire… » Relevons que Fritz n’était pas tendre avec les touristes américains qu’il considérait, pour la plupart, et non sans exagérer comme à son habitude, comme des êtres bien peu cultivés : « Ce qui me fait un immense plaisir, enfonce-t-il le clou dans son Journal le 7 septembre 1914, c’est que tous ceux des Yankees qui se sont baladés avec moi en Europe ont eu des expériences inattendues. Une fois, c’est des maladies étranges ; une autre fois, c’est leur fille qui s’amourache de moi à un tel point que je n’ai qu’à dire un mot pour la garder ; puis c’est une influence pathétique de ma part sur leur femme au point qu’ils ne savent plus où se tourner et qu’ils s’enfuient ; ou c’est la guerre, ou c’est la débâcle financière, ou c’est la destruction de San Francisco, ou c’est le naufrage du Transatlantique sur lesquels ils avaient pris les prochains passages… […] à chacun de ces fous curieux, il est toujours arrivé quelque chose sauf à ceux qui ont été exceptionnellement bons pour moi. »

Il est amusant de voir qu’à bien des années de distance, et malgré des conceptions esthétiques aux antipodes les unes des autres, Gérard et Fritz se sont finalement rejoints dans le même esprit d’honnêteté et de simplicité, sans oublier une identique fibre ludique qui ne revêtait pas moins un grand sérieux, pour ne pas dire une grande gravité. En 1931, dans Peintres de mon époque, Vanderpyl présente une suite d’essais sur quinze peintres majeurs : il les a tous vus, en chair et en os, émerger et s’affirmer, de Kisling à Rouault en passant par Dufy et Picasso. Mais il y en a un seizième, un illustre inconnu qui s’appelle tout bonnement Jean… Jean Durand[34], né en 1904. Son neveu par alliance – nous dit le critique d’art –, un garçon originaire de ce Comtat Venaissin où lui-même aime passer ses vacances auprès de la famille de son épouse. Ce Jean Durand, comprend-on bien vite, est un personnage fictif, lequel permet à Fritz d’exposer son point de vue sur le marché de l’art en critiquant l’augmentation sans frein du nombre de gens qui se disent et se veulent peintres dans le Paris des premières décennies du XXe siècle. Une forme de mystification, si l’on veut, ce chapitre[35].

Il est amusant de voir qu’à bien des années de distance, et malgré des conceptions esthétiques aux antipodes les unes des autres, Gérard et Fritz se sont finalement rejoints dans le même esprit d’honnêteté et de simplicité, sans oublier une identique fibre ludique qui ne revêtait pas moins un grand sérieux, pour ne pas dire une grande gravité. En 1931, dans Peintres de mon époque, Vanderpyl présente une suite d’essais sur quinze peintres majeurs : il les a tous vus, en chair et en os, émerger et s’affirmer, de Kisling à Rouault en passant par Dufy et Picasso. Mais il y en a un seizième, un illustre inconnu qui s’appelle tout bonnement Jean… Jean Durand[34], né en 1904. Son neveu par alliance – nous dit le critique d’art –, un garçon originaire de ce Comtat Venaissin où lui-même aime passer ses vacances auprès de la famille de son épouse. Ce Jean Durand, comprend-on bien vite, est un personnage fictif, lequel permet à Fritz d’exposer son point de vue sur le marché de l’art en critiquant l’augmentation sans frein du nombre de gens qui se disent et se veulent peintres dans le Paris des premières décennies du XXe siècle. Une forme de mystification, si l’on veut, ce chapitre[35].

Or, n’est-ce pas ce à quoi Gérard Conoir va se livrer pendant quelques décennies, avec grand sérieux pour ne pas dire avec une grande gravité – du moins dans le secret, secret bien gardé par ses proches – en exposant à plusieurs reprises sur ses cimaises des travaux de l’invisible Maxime Kiémalov – artiste russe né en 1905, détenu à une époque dans les geôles staliniennes – puis ceux d’Alberto Carli, admirateur vénitien du compositeur Arvo Pärt ? Autant d’œuvres qui sont en réalité les siennes, ainsi que va le révéler l’exposition posthume « Hommage à Gérard Conoir » organisée en novembre 2023 à la galerie Blandine-Roques, dans sa ville d’adoption où il a laissé une vive empreinte chez les amateurs de peinture. Le Scribe qui venait de la mer narre l’existence du premier de ces deux peintres qui n’ont jamais existé. Ainsi, dans ces pages, le dissident soviétique imaginaire confie-t-il à Gérard, pour son tout premier vernissage à Montauban, ses tableaux qui furent présentés au public en l’absence de l’artiste. « Nos visiteurs, habitués à rencontrer le peintre, le cherchaient dans l’assemblée. […] La critique salua avec enthousiasme l’œuvre restée longtemps secrète et le succès des ventes conforta le solitaire resté dans ses bois. À plusieurs reprises, j’inclus tableaux ou collages dans des accrochages de groupe, mais Kiémalov ne se montra pas. Luce ne le vit jamais. » On ne peut s’empêcher de songer à Jusep Torres Campalans, cet artiste catalan contemporain de Vanderpyl, inventé de toutes pièces par l’écrivain d’expression espagnole Max Aub (1903-1972)[36].

Or, n’est-ce pas ce à quoi Gérard Conoir va se livrer pendant quelques décennies, avec grand sérieux pour ne pas dire avec une grande gravité – du moins dans le secret, secret bien gardé par ses proches – en exposant à plusieurs reprises sur ses cimaises des travaux de l’invisible Maxime Kiémalov – artiste russe né en 1905, détenu à une époque dans les geôles staliniennes – puis ceux d’Alberto Carli, admirateur vénitien du compositeur Arvo Pärt ? Autant d’œuvres qui sont en réalité les siennes, ainsi que va le révéler l’exposition posthume « Hommage à Gérard Conoir » organisée en novembre 2023 à la galerie Blandine-Roques, dans sa ville d’adoption où il a laissé une vive empreinte chez les amateurs de peinture. Le Scribe qui venait de la mer narre l’existence du premier de ces deux peintres qui n’ont jamais existé. Ainsi, dans ces pages, le dissident soviétique imaginaire confie-t-il à Gérard, pour son tout premier vernissage à Montauban, ses tableaux qui furent présentés au public en l’absence de l’artiste. « Nos visiteurs, habitués à rencontrer le peintre, le cherchaient dans l’assemblée. […] La critique salua avec enthousiasme l’œuvre restée longtemps secrète et le succès des ventes conforta le solitaire resté dans ses bois. À plusieurs reprises, j’inclus tableaux ou collages dans des accrochages de groupe, mais Kiémalov ne se montra pas. Luce ne le vit jamais. » On ne peut s’empêcher de songer à Jusep Torres Campalans, cet artiste catalan contemporain de Vanderpyl, inventé de toutes pièces par l’écrivain d’expression espagnole Max Aub (1903-1972)[36].

Une œuvre d’A. Carli

Près de soixante ans après son dernier entretien avec le Hollando-provençal Vanderpyl, le Breton-occitan Conoir parlait toujours avec une grande affection de ce vieil ami plus qu’original, auprès duquel il avait fait ses premiers vrais pas dans le monde de l’art. À son tour, nous dit-il, il a éprouvé le plaisir de passer en quelque sorte le flambeau en faisant entrer le premier compagnon de sa fille Ann dans l’univers des plasticiens, ce garçon étant « le nouveau maillon de la chaîne qui me reliait à L’Originale et au cher vieux Fritz Vanderpyl ». Si ce dernier avait élevé certaines digues esthétiques au bord de la Seine, a-t-il pu, posthumément, en vouloir à Gérard d’avoir provoqué quelques crues, non du Tarn, mais de l’art abstrait à Montauban ? On ne veut pas le croire.

Près de soixante ans après son dernier entretien avec le Hollando-provençal Vanderpyl, le Breton-occitan Conoir parlait toujours avec une grande affection de ce vieil ami plus qu’original, auprès duquel il avait fait ses premiers vrais pas dans le monde de l’art. À son tour, nous dit-il, il a éprouvé le plaisir de passer en quelque sorte le flambeau en faisant entrer le premier compagnon de sa fille Ann dans l’univers des plasticiens, ce garçon étant « le nouveau maillon de la chaîne qui me reliait à L’Originale et au cher vieux Fritz Vanderpyl ». Si ce dernier avait élevé certaines digues esthétiques au bord de la Seine, a-t-il pu, posthumément, en vouloir à Gérard d’avoir provoqué quelques crues, non du Tarn, mais de l’art abstrait à Montauban ? On ne veut pas le croire.

Daniel CUNIN

Quelques œuvres de Gérard Conoir… ou de Kiémalov ?

[1] L’idée de cet article est née à la suite de mes entretiens téléphoniques avec Gérard Conoir (26 mars et 1er avril 2022). Quelques autres données – par exemple la citation qui suit directement cette première note – proviennent de l’hommage que le sculpteur Jean Suzanne a rendu à son ami : « Montauban. Le galeriste Gérard Conoir s’en est allé », La Dépêche du midi, 3 mars 2023. Je me suis aussi reporté au texte écrit par Yvan et Ann Conoir (les deux enfants de Gérard et Luce) à l’occasion de l’exposition « Hommage à Gérard Conoir », organisée à la galerie Blandine-Roques de Montauban en novembre 2023. Enfin, je remercie Yvan Conoir de m’avoir fourni certaines précisions ainsi que maints documents. En particulier le récit que sa mère a écrit sur la vie de son père – le « je » du texte – à la fin du siècle dernier : Luce G. Conoir, Le Scribe qui venait de la mer, non publié. Les plus longues citations sont tirées de ces pages biographiques.

[2] Né à La Haye, Vanderpyl a vécu dans cette ville jusqu’à son arrivée à Paris en septembre 1899. Il n’a jamais quitté la capitale française si ce n’est pour se rendre en vacances dans le Midi et effectuer nombre de voyages (la plupart des départements français dont l’Algérie, mais aussi Londres, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suisse…) et enfin pour passer les derniers mois de sa vie dans une petite commune du Vaucluse.

[3] Gérard Conoir a sympathisé avec Carco. Vanderpyl connaissait assez bien cet auteur ainsi que ses écrits qui témoignent, selon lui, d’un certain talent. Mais il n’appréciait guère le bonhomme : dans son Journal (date non précisée), il le traite d’« horrible voyou ».

[3] Gérard Conoir a sympathisé avec Carco. Vanderpyl connaissait assez bien cet auteur ainsi que ses écrits qui témoignent, selon lui, d’un certain talent. Mais il n’appréciait guère le bonhomme : dans son Journal (date non précisée), il le traite d’« horrible voyou ».

[4] Pierre Mac Orlan faisait lui aussi partie des connaissances de Fritz. Les deux hommes passent par exemple du temps ensemble à Paris le 20 août 1920. Sans doute se sont-ils aussi vus trente ans plus tard, le vendredi 17 février 1950, à l’occasion d’un hommage rendu à Maurice de Vlaminck lors de l’une des soirées poétiques du Roméo et Juliette, 9 rue Quentin-Bauchart, au cours de laquelle l’auteur du Quai des Brumes devait prendre la parole ainsi que Carco, Dorgelès, Salmon, Maurice Delamain, Genevoix, Queneau, Marcel Sauvage et Lucienne Delforge. Fritz était convié à cet évènement.

[5] Uniquement deux allusions à Marcel Aymé dans le Journal de Vanderpyl, ceci en octobre 1949 : Fritz lit le livre dont tout le monde parle, à savoir Le Confort intellectuel. Cet essai lui rappelle Le Neveu de Rameau (« une imitation » ?), mais en plus littéraire.

[6] Vanderpyl et Reverdy figurent au sommaire du numéro de janvier 1917 de la revue Sic et, à côté d’Apollinaire, d’André Breton, de Philippe Soupault ou encore de Max Jacob, de celui des numéros 6-7 (août-septembre 1917) de la revue Nord-Sud. À ce poète, qu’il cite dans ses mémoires, Fritz emprunte l’épigraphe du premier chapitre de ceux-ci : « Qui ne rayonne pas, qui ne se projette pas dans les autres n’est pas. » Les deux hommes ont eu l’occasion de se croiser, par exemple le dimanche 26 novembre 1916 ; Fritz avait reçu une invitation pour assister à une performance d’avant-garde « Lyre et Palette » de la salle Huyghens à laquelle participaient Apollinaire, Cendrars, Cocteau, Max Jacob, André Salmon et donc Reverdy.

[6] Vanderpyl et Reverdy figurent au sommaire du numéro de janvier 1917 de la revue Sic et, à côté d’Apollinaire, d’André Breton, de Philippe Soupault ou encore de Max Jacob, de celui des numéros 6-7 (août-septembre 1917) de la revue Nord-Sud. À ce poète, qu’il cite dans ses mémoires, Fritz emprunte l’épigraphe du premier chapitre de ceux-ci : « Qui ne rayonne pas, qui ne se projette pas dans les autres n’est pas. » Les deux hommes ont eu l’occasion de se croiser, par exemple le dimanche 26 novembre 1916 ; Fritz avait reçu une invitation pour assister à une performance d’avant-garde « Lyre et Palette » de la salle Huyghens à laquelle participaient Apollinaire, Cendrars, Cocteau, Max Jacob, André Salmon et donc Reverdy.

[7] « Fameux article de L.-P. Fargue (dans Paris) sur la liberté de s’exprimer. J’ai horreur de ce bonhomme cabotin et vaniteux. Mais quel papier ! » (F. Vanderpyl, Journal, 19 février 1946). Il ne lui emprunte pas moins une citation en guise d’épigraphe au chapitre X de ses mémoires : « Nous entrons dans une ère d’arrivisme forcené, dans un caviar pressé d’individualismes qui se prennent pour des forces collectives, dans un tunnel où le cerveau, devenu fou, se croit Dieu ! »

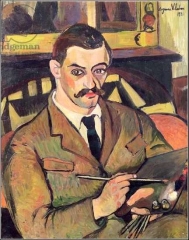

Utrillo, par S. Valadon (1921)

[8] Vanderpyl a côtoyé à bien des reprises les peintres Utrillo (il passe par exemple l’après-midi du 11 mars 1951 cher lui) et Derain (dès l’époque du bistrot du père Azon et probablement cinquante ans plus tard à la librairie L’Originale). Il goûtait le travail des deux et admirait même celui du second. Il a consacré à chacun un chapitre de son ouvrage Peintres de mon époque (1931). À propos du premier, il écrit dans son Journal le 18 décembre 1949 : « Un nommé Bauër qui signe Guermantes a été en visite chez Utrillo : le pauvre ne savait pas se reculotter en sortant des cabinets au cours d’un déjeuner auquel j’assistais en 1943 ! Il est emmerdé par les journalistes, emmerdé par l’horrible mercante Pétridès, emmerdé par sa ridicule épouse née Pauwels, par ses domestiques et infirmières… Quel sort, celui de ce pauvre imagier qui n’est point aussi grand peintre qu’on le croit, mais habile plus qu’on le sache, un brave petit voyou parisien béatifiable. » Vanderpyl pose pour le second en avril 1914 : « Derain (André) depuis quelque temps a entrepris mon portrait. Tous ces peintres veulent me peindre, me sculpter, etc. Les résultats sont toujours mauvais. Ma gueule, dit Hermine, est trop grande pour eux. Depuis huit jours, Derain ne me fait plus poser. Cela a commencé par un lapin… puis il ne fait plus rien entendre, ni de lui, ni de sa peinture. Bizarre. » (25 avril 1914). Il semble que ce portrait ait été terminé en mai. D’ailleurs, Vanderpyl évoque ces séances de pose dans le poème « En posant… », qu’il dédie initialement au peintre : Je pose pour le visage heureux : / le peintre a les yeux sur la toile, / je le vois mélanger du bleu et du blanc : me met-il de célestes voiles ?

[8] Vanderpyl a côtoyé à bien des reprises les peintres Utrillo (il passe par exemple l’après-midi du 11 mars 1951 cher lui) et Derain (dès l’époque du bistrot du père Azon et probablement cinquante ans plus tard à la librairie L’Originale). Il goûtait le travail des deux et admirait même celui du second. Il a consacré à chacun un chapitre de son ouvrage Peintres de mon époque (1931). À propos du premier, il écrit dans son Journal le 18 décembre 1949 : « Un nommé Bauër qui signe Guermantes a été en visite chez Utrillo : le pauvre ne savait pas se reculotter en sortant des cabinets au cours d’un déjeuner auquel j’assistais en 1943 ! Il est emmerdé par les journalistes, emmerdé par l’horrible mercante Pétridès, emmerdé par sa ridicule épouse née Pauwels, par ses domestiques et infirmières… Quel sort, celui de ce pauvre imagier qui n’est point aussi grand peintre qu’on le croit, mais habile plus qu’on le sache, un brave petit voyou parisien béatifiable. » Vanderpyl pose pour le second en avril 1914 : « Derain (André) depuis quelque temps a entrepris mon portrait. Tous ces peintres veulent me peindre, me sculpter, etc. Les résultats sont toujours mauvais. Ma gueule, dit Hermine, est trop grande pour eux. Depuis huit jours, Derain ne me fait plus poser. Cela a commencé par un lapin… puis il ne fait plus rien entendre, ni de lui, ni de sa peinture. Bizarre. » (25 avril 1914). Il semble que ce portrait ait été terminé en mai. D’ailleurs, Vanderpyl évoque ces séances de pose dans le poème « En posant… », qu’il dédie initialement au peintre : Je pose pour le visage heureux : / le peintre a les yeux sur la toile, / je le vois mélanger du bleu et du blanc : me met-il de célestes voiles ?

Lettre de Colette à Vanderpyl

[9] Une lettre de Colette, non datée (vers 1920-1921) et adressée à Madame/Monsieur Vanderpyl, figure dans les « archives Vanderpyl » : le refus d’un des contes de ce dernier pour la rubrique les « Mille et un Matins » du quotidien Le Matin. Dans ces mêmes archives, on trouve une signature autographe de Colette qui figure sur sa préface à « Peintures-Sculptures et Dessins de Bêtes », exposition organisée en février 1927 à la galerie Briant-Robert, 7 rue d’Argenteuil, Paris. Fin 1924, Vanderpyl a fait parvenir à Colette – qu’il n’a fait que croiser en quelques occasions et de laquelle il n’a jamais été proche – le texte de l’un de ses romans en espérant qu’elle puisse lui trouver un éditeur. Sans succès. Habitué à émettre des avis tranchés sur tout le monde, le Parisien d’adoption écrit dans son Journal (le 28 novembre 1956), non sans faire allusion à son excommunication des milieux littéraires : « On ne parle encore que de Colette, sans jamais citer Willy, son instituteur : sans lui, elle n’aurait peut-être jamais écrit que des fadaises, ces fadaises qui se trouvent au fond de tous ses bouquins sauf les tout premiers qu’elle composait sous la haute direction de son mari, son premier mari, bien entendu : c’était une grue intéressée, une gousse, intéressée aussi ; une cabotine non moins intéressée : seul Salmon dans le deuxième volume de ses Mémoires (où il a supprimé mon nom, même là où il s’imposait formellement), seul Salmon en passant promet des révélations à ce sujet dans un prochain tome de souvenirs. Je ne lui en veux pas de m’avoir vidé : il n’y est pour rien et doit obéir aux sommations d’Israël à travers Paulhan et autres honnêtes gens. » Dans ses Souvenirs sans fin (1903-1940), Salmon a intitulé un chapitre « Ici, Colette ».

[9] Une lettre de Colette, non datée (vers 1920-1921) et adressée à Madame/Monsieur Vanderpyl, figure dans les « archives Vanderpyl » : le refus d’un des contes de ce dernier pour la rubrique les « Mille et un Matins » du quotidien Le Matin. Dans ces mêmes archives, on trouve une signature autographe de Colette qui figure sur sa préface à « Peintures-Sculptures et Dessins de Bêtes », exposition organisée en février 1927 à la galerie Briant-Robert, 7 rue d’Argenteuil, Paris. Fin 1924, Vanderpyl a fait parvenir à Colette – qu’il n’a fait que croiser en quelques occasions et de laquelle il n’a jamais été proche – le texte de l’un de ses romans en espérant qu’elle puisse lui trouver un éditeur. Sans succès. Habitué à émettre des avis tranchés sur tout le monde, le Parisien d’adoption écrit dans son Journal (le 28 novembre 1956), non sans faire allusion à son excommunication des milieux littéraires : « On ne parle encore que de Colette, sans jamais citer Willy, son instituteur : sans lui, elle n’aurait peut-être jamais écrit que des fadaises, ces fadaises qui se trouvent au fond de tous ses bouquins sauf les tout premiers qu’elle composait sous la haute direction de son mari, son premier mari, bien entendu : c’était une grue intéressée, une gousse, intéressée aussi ; une cabotine non moins intéressée : seul Salmon dans le deuxième volume de ses Mémoires (où il a supprimé mon nom, même là où il s’imposait formellement), seul Salmon en passant promet des révélations à ce sujet dans un prochain tome de souvenirs. Je ne lui en veux pas de m’avoir vidé : il n’y est pour rien et doit obéir aux sommations d’Israël à travers Paulhan et autres honnêtes gens. » Dans ses Souvenirs sans fin (1903-1940), Salmon a intitulé un chapitre « Ici, Colette ».

[10] Paul Valéry, du moins son Monsieur Teste, n’avait pas non plus l’heur de plaire à Vanderpyl : « Quel abus de mots, de mots, de mots arrangés inusuellement pour dire des vérités premières : Faust, les Évangiles et saint Augustin sont déjà pleins de ces idées sur l’impondérable. Et quelle prétention ! Faut-il que le public distingué soit Kon (sic) pour faire un succès à pareil bavardage de bachelier. » (Journal, 16 novembre 1951) Mais le 15 décembre de la même année, il ne manque pas de relever la citation suivante de feu l’académicien : « Je n’aime pas les Juifs, car ils n’ont pas d’art. Ils ont tout pillé en fait d’architecture, etc… aux races voisines. » Anacréon possédait un exemplaire de Monsieur Teste illustré par l’auteur.

Un des Nus de la collection Vanderpyl, signé André Favory

[11] Dans son Journal, Vanderpyl laisse entendre qu’il avait déjà, dans ses jeunes années en Hollande, un cabinet plein de bibelots. Dès qu’il a un toit à Paris, il se met à accumuler reproductions, dessins, gravures et autres objets, dont il dresse à l’occasion des listes… Ainsi, le 28 octobre 1956, il énumère une part des œuvres d’art qui peuplent son intérieur avant de conclure : « Même dans mon cabinet de toilettes, il y a des fleurs, des sculptures, des bibelots, des Nus sur un fond bleu clair. Je n’ai plus ni Derain, ni Raoul Dufy, ni paysages de Vlaminck, ni Friesz, etc… tout cela vendu pour manger pendant l’Occupation ! »

[11] Dans son Journal, Vanderpyl laisse entendre qu’il avait déjà, dans ses jeunes années en Hollande, un cabinet plein de bibelots. Dès qu’il a un toit à Paris, il se met à accumuler reproductions, dessins, gravures et autres objets, dont il dresse à l’occasion des listes… Ainsi, le 28 octobre 1956, il énumère une part des œuvres d’art qui peuplent son intérieur avant de conclure : « Même dans mon cabinet de toilettes, il y a des fleurs, des sculptures, des bibelots, des Nus sur un fond bleu clair. Je n’ai plus ni Derain, ni Raoul Dufy, ni paysages de Vlaminck, ni Friesz, etc… tout cela vendu pour manger pendant l’Occupation ! »

[12] Voir Daniel Cunin, « Apollinaire, Durand et Dupont », http://flandres-hollande.hautetfort.com/archive/2021/06/04/apollinaire-dupont-durand-6320082.html. Les liens entre les deux hommes méritent un véritable exposé. Dans un passage non daté de son Journal (sans doute vers la fin des années quarante), Vanderpyl mentionne cette aquarelle de 1916 comme étant une « nature morte ». La dédicace de l’auteur d’Alcools pour son ami commence par : « Le pot de fleurs de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève et tout ce qui s’ensuit… »

Il s’agit probablement d’une allusion à un épisode de la vie amoureuse de Fritz et au pot de réséda qu’il souhaitait offrir à l’une de ses compagnes – un souhait exprimé dans l’un de ses poèmes, justement intitulé « Avril sur la Montagne Sainte-Geneviève » (publié dans Vers et Prose, juin-juillet-août 1908, p. 115, repris dans plusieurs recueils). Le réséda resurgit dans une carte postale que lui adresse son ami le poète Guy-Charles Cros le 17 février 1913. Vanderpyl tenait à avoir en permanence des fleurs autour de lui. Ce n’est pas un hasard si, début 1962, depuis sa résidence de Sanary, André Salmon écrit aux Vanderpyl qui fêtent leurs noces d’or, ces mots qui renvoient aux trois adresses principales où a vécu le poète à Paris : « Je suspens, tel qu’en songe, une branche fleurie de mon amandier au balcon de la rue Gay-Lussac en me souvenant des bouquet printaniers de la rue des Écoles et de la rue Princesse. »

Il s’agit probablement d’une allusion à un épisode de la vie amoureuse de Fritz et au pot de réséda qu’il souhaitait offrir à l’une de ses compagnes – un souhait exprimé dans l’un de ses poèmes, justement intitulé « Avril sur la Montagne Sainte-Geneviève » (publié dans Vers et Prose, juin-juillet-août 1908, p. 115, repris dans plusieurs recueils). Le réséda resurgit dans une carte postale que lui adresse son ami le poète Guy-Charles Cros le 17 février 1913. Vanderpyl tenait à avoir en permanence des fleurs autour de lui. Ce n’est pas un hasard si, début 1962, depuis sa résidence de Sanary, André Salmon écrit aux Vanderpyl qui fêtent leurs noces d’or, ces mots qui renvoient aux trois adresses principales où a vécu le poète à Paris : « Je suspens, tel qu’en songe, une branche fleurie de mon amandier au balcon de la rue Gay-Lussac en me souvenant des bouquet printaniers de la rue des Écoles et de la rue Princesse. »

Manolo, par Picasso (1904)

[13] Vanderpyl a souvent vu Manolo – « qui, dans mon premier roman : Marsden Stanton à Paris, porte le nom de Majados » (Cf. Mémorial sans dates, les mémoires de Vanderpyl) – avant la Grande Guerre, en particulier à la Closerie des Lilas. Le roman Marsden Stanton à Paris a paru en feuilletons, fin 1916, dans le Mercure de France, avant d’être tiré à seulement quelques exemplaires par Grasset, en 1923, sous le titre L’Américain. De Manolo, le critique a également possédé une aquarelle : Rue à Montmartre (1913). Écoutons G. Conoir rapporter une anecdote à propos des deux compères : « Secoué d'un énorme rire, Vanderpyl évoqua un banquet auquel le sculpteur Manolo avait convié ses amis poètes, peintres et sculpteurs accourus de Montparnasse et descendus de Montmartre. La chère était maigre alors. La journée se déroulait souvent avec un pain et une once de saucisson. Survenait un acheteur pour l’un d’entre eux, lequel invitait ses amis, ce que fit Manolo. Le dîner fut somptueux. Au dessert, il avoua qu’il n’avait pas un sou vaillant. Consternation… puis rires. Il promit que, dans l’heure, il pourrait régler l’addition et s’éclipsa. Brandissant à bout de bras les billets indispensables, il revint très vite et s’expliqua. Dans un salon voisin, une assemblée bourgeoise festoyait à l’occasion d’un mariage. Manolo leur avait proposé une tombola : un dessin tracé séance tenante devant son public en serait le gros lot. Il emplit un chapeau de morceaux de papiers numérotés qu’il distribua moyennant finance, agrémentant la quête de facéties et de boniments. Le dessin fut attribué au gagnant. L’argent récolté, Manolo disparut sous les applaudissements. »

[13] Vanderpyl a souvent vu Manolo – « qui, dans mon premier roman : Marsden Stanton à Paris, porte le nom de Majados » (Cf. Mémorial sans dates, les mémoires de Vanderpyl) – avant la Grande Guerre, en particulier à la Closerie des Lilas. Le roman Marsden Stanton à Paris a paru en feuilletons, fin 1916, dans le Mercure de France, avant d’être tiré à seulement quelques exemplaires par Grasset, en 1923, sous le titre L’Américain. De Manolo, le critique a également possédé une aquarelle : Rue à Montmartre (1913). Écoutons G. Conoir rapporter une anecdote à propos des deux compères : « Secoué d'un énorme rire, Vanderpyl évoqua un banquet auquel le sculpteur Manolo avait convié ses amis poètes, peintres et sculpteurs accourus de Montparnasse et descendus de Montmartre. La chère était maigre alors. La journée se déroulait souvent avec un pain et une once de saucisson. Survenait un acheteur pour l’un d’entre eux, lequel invitait ses amis, ce que fit Manolo. Le dîner fut somptueux. Au dessert, il avoua qu’il n’avait pas un sou vaillant. Consternation… puis rires. Il promit que, dans l’heure, il pourrait régler l’addition et s’éclipsa. Brandissant à bout de bras les billets indispensables, il revint très vite et s’expliqua. Dans un salon voisin, une assemblée bourgeoise festoyait à l’occasion d’un mariage. Manolo leur avait proposé une tombola : un dessin tracé séance tenante devant son public en serait le gros lot. Il emplit un chapeau de morceaux de papiers numérotés qu’il distribua moyennant finance, agrémentant la quête de facéties et de boniments. Le dessin fut attribué au gagnant. L’argent récolté, Manolo disparut sous les applaudissements. »

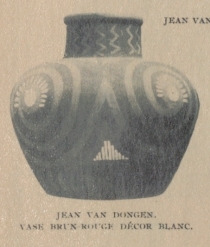

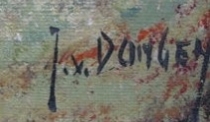

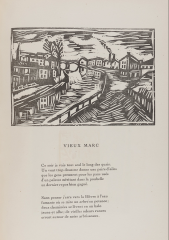

[14] Abréviation et surnom de Vanderpyl. Avec l’auteur André Salmon ou encore les poètes Paul Fort et Guy-Charles Cros, Vlaminck sera, durant plus d’un demi-siècle, l’un des grands copains de Vanderpyl. Ce dernier a consacré de nombreux articles à cet artiste ainsi que le premier chapitre de Peintres de mon époque. Dans quelques ouvrages de teneur autobiographique de Vlaminck, par exemple Tournant dangereux (1929) et Portrait avant décès (1943), Vanderpyl apparaît, mais plutôt furtivement. Le propriétaire de la mythique Tourillière a illustré de magnifiques bois gravés (ci-contre) le recueil de Fritz intitulé Voyages (1920) et d’un autre bois sa petite anthologie Poèmes 1899-1950 (1950).