Westerbork à travers le regard de Philip Mechanicus

Conférence donnée lors du colloque des Amis d’Etty Hillesum, Paris, 26 novembre 2023

Westerbork à travers le regard de Philip Mechanicus

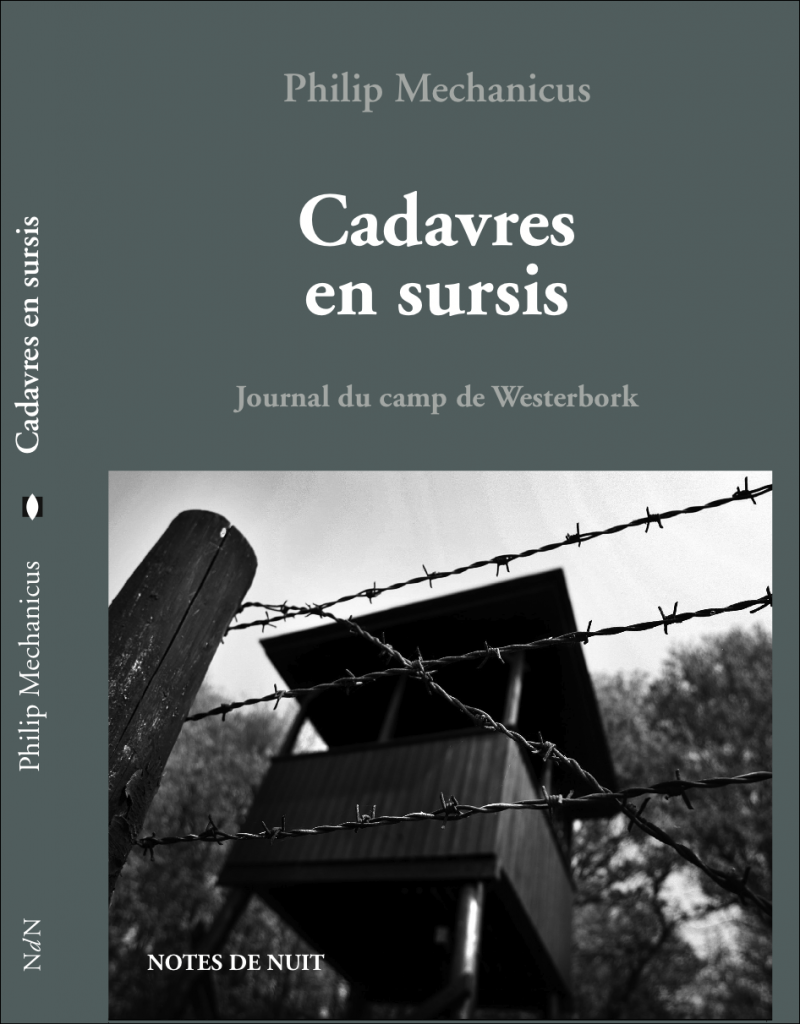

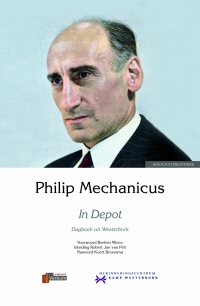

Philip Mechanicus, Cadavres en sursis. Journal du camp de Westerbork

Le camp de Westerbork : bref historique

Westerbork est le nom d’une petite localité de la province de la Drenthe, dans le nord-est des Pays-Bas, à une bonne vingtaine de kilomètre de l’Allemagne. Wester renvoie à « ouest », le point cardinal, tandis que bork est un terme régional peu usité qui désigne la partie rugueuse et croûteuse de l’écorce d’un arbre, plus particulièrement l’écorce du chêne, broyée ou non, que les tanneurs utilisaient pour faire du feu. Est-ce bien là l’étymologie de Westerbork ? Si l’apparition de ce village remonte au Moyen Âge, son nom revêt depuis les années quarante du siècle passé une charge particulière. À environ douze kilomètres de ce lieu se trouvait en effet un camp de réfugiés éponyme, devenu camp de transit policier, par lequel sont passés des dizaines de milliers de personnes, dans leur très grande majorité des Juifs, avant d’être déportées dans les camps de la mort.

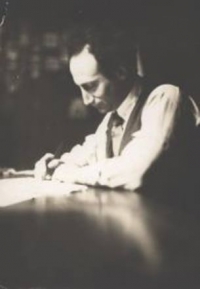

Ph. Mechanicus

Si nombre de Juifs fuyant l’Allemagne et l’Autriche nazies ont été accueillis, au fil des années, à Amsterdam et ailleurs à l’initiative d’associations et de particuliers, devant l’afflux de ceux entrés en Hollande légalement ou non en 1939, les autorités néerlandaises décident de construire un camp sur des terres sablonneuses incultes, au milieu de landes peu hospitalières où ne poussent guère que de la bruyère et, aux beaux jours, des lupins. On promet à ces réfugiés des baraques en bois équipées du chauffage central et de sanitaires de qualité. On leur fait miroiter la possibilité de cultiver des terres, de développer certains artisanats, de construire une synagogue, une école, etc. En août 1939, les travaux commencent, financés par… la communauté juive ; en octobre, les premières personnes s’installent dans le camp.

Si nombre de Juifs fuyant l’Allemagne et l’Autriche nazies ont été accueillis, au fil des années, à Amsterdam et ailleurs à l’initiative d’associations et de particuliers, devant l’afflux de ceux entrés en Hollande légalement ou non en 1939, les autorités néerlandaises décident de construire un camp sur des terres sablonneuses incultes, au milieu de landes peu hospitalières où ne poussent guère que de la bruyère et, aux beaux jours, des lupins. On promet à ces réfugiés des baraques en bois équipées du chauffage central et de sanitaires de qualité. On leur fait miroiter la possibilité de cultiver des terres, de développer certains artisanats, de construire une synagogue, une école, etc. En août 1939, les travaux commencent, financés par… la communauté juive ; en octobre, les premières personnes s’installent dans le camp.

Quand l’Allemagne envahit les Pays-Bas le 10 mai 1940 et que la capitulation est effective à l’aube du 15, le camp de Westerbork, encore loin de répondre à toutes les promesses d’aménagement gouvernementales, compte environ 750 résidents. Au fil des mois, on va y regrouper la plupart des réfugiés du pays. Le ministère de la Justice prend le contrôle des lieux. Cela se traduit par de premières restrictions quant à la liberté d’aller et venir, par deux appels quotidiens, par le début de la censure sur le courrier, etc. En charge de la discipline et de l’administration de Westerbork, l’officier Schol, un homme qui n’éprouve aucune sympathie pour les nazis, pense qu’une organisation militaire des lieux est le meilleur moyen de tenir l’occupant à l’écart – un espoir qui, on le sait, se révèlera vain. Parallèlement, il améliore l’enseignement ainsi que les conditions de travail. Si Schol reste en poste jusqu’à début 1943, Westerbork est en réalité devenu à compter de juillet 1942 un camp de transit policier (Polizeiliches Judendurchgangslager), ceci pour répondre aux exigences de la politique de déportation et d’extermination nazie. Ainsi que le rappelle sa biographe – Judith Koelemeijer, Etty Hillesum. Het verhaal van haar lerven, Amsterdam, Balans, 2022, à paraître en traduction française en 2024 –, avant le printemps 1942, Etty Hillesum semblait avoir d’autres préoccupations que ce camp perdu dans la Drenthe.

À partir d’octobre 1942, c’est le SS-Obersturmführer Albert Konrad Gemmeker qui dicte sa loi à Westerbork. Barbelés et tours de guet délimitent dès lors les lieux. Le maintien de l’ordre est confié à des membres de la « maréchaussée » (gendarmerie) néerlandaise et surtout au Service d’ordre juif (Joodse Ordedienst), autrement dit à des Juifs qui pour beaucoup comptaient parmi les plus anciens résidents. Faisant patte de velours, Gemmeker actionne la machine pénitentiaire en divisant pour mieux régner. Écoutons Philip Mechanicus : « Les serviteurs du Führer jouent avec les Juifs comme le chat avec la souris : ils les chassent d’un côté puis de l’autre et s’amusent à les voir le trouillomètre à zéro, à les voir s’épuiser peu à peu. » Le commandant délègue à des Juifs allemands et autrichiens qui occupent des postes privilégiés le soin de gérer l’afflux des nouveaux arrivants, pour l’essentiel des Juifs hollandais raflés qui ne tarderont pas à être désignés pour monter dans les trains à destination d’Auschwitz ou encore de Sobibor.

À partir d’octobre 1942, c’est le SS-Obersturmführer Albert Konrad Gemmeker qui dicte sa loi à Westerbork. Barbelés et tours de guet délimitent dès lors les lieux. Le maintien de l’ordre est confié à des membres de la « maréchaussée » (gendarmerie) néerlandaise et surtout au Service d’ordre juif (Joodse Ordedienst), autrement dit à des Juifs qui pour beaucoup comptaient parmi les plus anciens résidents. Faisant patte de velours, Gemmeker actionne la machine pénitentiaire en divisant pour mieux régner. Écoutons Philip Mechanicus : « Les serviteurs du Führer jouent avec les Juifs comme le chat avec la souris : ils les chassent d’un côté puis de l’autre et s’amusent à les voir le trouillomètre à zéro, à les voir s’épuiser peu à peu. » Le commandant délègue à des Juifs allemands et autrichiens qui occupent des postes privilégiés le soin de gérer l’afflux des nouveaux arrivants, pour l’essentiel des Juifs hollandais raflés qui ne tarderont pas à être désignés pour monter dans les trains à destination d’Auschwitz ou encore de Sobibor.

Ce contraste entre ce qu’on a appelé « l’aristocratie du camp » et « le bétail » destiné au transport – « de la pure et simple matière à convoyer », dixit Mechanicus – se double d’une forme de trompe-l’œil. Pour les nazis, il s’agit de donner l’impression que le camp revêt les caractéristiques d’une ville ordinaire, tout ceci alors même que les conditions d’existence ne vont cesser de se dégrader en raison de problèmes d’hygiène et d’approvisionnements, ainsi que de la surpopulation des baraquements. Si pour Mechanicus « l’atmosphère de Westerbork est celle d’un studio de cinéma : une ville artificielle, un ersatz de ville », le commandant Gemmeker tient à faire passer le camp pour une ville « normale » ; à cette fin, en mars 1944, il demande au cameraman juif Rudolf Breslauer d’en filmer le quotidien. Les images en question, si elles restituent une réalité tronquée et idéalisée, ne constituent pas moins un document unique sur cette antichambre de l’enfer, très peu de temps après que Philip Mechanicus avait été déporté à Bergen-Belsen. Le film d’une heure quarante-cinq minutes qui en a été tiré montre des situations et des personnages dont il est question dans le témoignage écrit que ce même Mechanicus a laissé.

Rudolf Breslauer

Dans ce que d’aucuns ont baptisé la « capitale juive des Pays-Bas », scindée par le Boulevard des Misères et où arrivait une voie ferrée, on trouvait des entreprises (Phillips, une fabrique de chaussures, une usine de métallurgie…), un grand magasin, un crématorium, un atelier de photographie qui produisait à l’occasion des clichés d’Hitler, un atelier de sculpture, un atelier de menuiserie, un atelier de serrurerie, un atelier de couture, un atelier de confection, une forge, un café avec un petit ensemble de jazz, des crèches, des écoles, une aire de jeu pour les enfants (« L’aire de jeu est prête : quatre tape-culs, deux barres fixes, un bac à sable. J’ai l’impression de loger dans un petit meublé primitif, quelque part loin de la ville, un lieu où l’on aurait eu l’idée de faire un effort pour les enfants. À longueur de journée, la maréchaussée observe depuis les tours de guet des enfants en train de jouer dans leur bac à sable. Il ne fait point de doute que l’un de ces gendarmes écrira dans un avenir plus ou moins proche un livre intitulé : Moi et les petits Juifs dans leur bac à sable. »), des cantines, une prison, une chambre nuptiale pour les jeunes mariés, un bureau de change ; on s’y livrait à des activités sportives (Toujours Mechanicus : « Cet après-midi, ai suivi les compétitions qui se sont déroulées sur la place d’appel. Course, relais, tir à la corde pour les seniors et les juniors. Haie fournie de spectateurs, parmi eux tous les pontes de Westerbork. Ironiques, d’aucuns criaient à ceux à la traîne : ‘‘Accrochez le bon wagon !’’ »). On y assistait à d’autres distractions comme des tournois d’échecs, des concerts, des pièces de théâtre, des spectacles de variétés – les meilleurs spectacles de cabaret de l’époque en Hollande, mais payants, une somme certes très modique ! – ; on y trouvait aussi et surtout un hôpital de pointe qui a compté à un moment donné 1 725 lits, 120 médecins et chirurgiens et 1 000 autres membres du personnel… L’historien Jacques Presser n’a pas manqué de souligner « l’insondable absurdité » de Westerbork, machine destinée à envoyer les gens à la mort alors que le système hospitalier comprenait « des bâtiments abritant (…) des chambres d’isolement, un département pour les aliénés, une somptueuse pharmacie, une cuisine dédiée aux menus diététiques, toutes sortes de magasins, des dessinateurs, des orthopédistes, des coiffeurs, des photographes, des laboratoires, un service d’aide sociale, un service pastoral, des postes de premiers secours, un service d’hygiène, des cliniques dentaires, des estafettes, des portiers, un service postal, une salle d’opération, une polyclinique aux heures de consultation immuables, des bureaux fournissant des informations sur la tuberculose, sur la vaccination contre le typhus et le paratyphus, et déterminant les groupes sanguins. Des bâtiments aussi où les médecins se réunissaient hebdomadairement pour traiter de questions scientifiques et clinique… » Toutes ces installations formaient un camp à l’intérieur du camp.

Dans ce que d’aucuns ont baptisé la « capitale juive des Pays-Bas », scindée par le Boulevard des Misères et où arrivait une voie ferrée, on trouvait des entreprises (Phillips, une fabrique de chaussures, une usine de métallurgie…), un grand magasin, un crématorium, un atelier de photographie qui produisait à l’occasion des clichés d’Hitler, un atelier de sculpture, un atelier de menuiserie, un atelier de serrurerie, un atelier de couture, un atelier de confection, une forge, un café avec un petit ensemble de jazz, des crèches, des écoles, une aire de jeu pour les enfants (« L’aire de jeu est prête : quatre tape-culs, deux barres fixes, un bac à sable. J’ai l’impression de loger dans un petit meublé primitif, quelque part loin de la ville, un lieu où l’on aurait eu l’idée de faire un effort pour les enfants. À longueur de journée, la maréchaussée observe depuis les tours de guet des enfants en train de jouer dans leur bac à sable. Il ne fait point de doute que l’un de ces gendarmes écrira dans un avenir plus ou moins proche un livre intitulé : Moi et les petits Juifs dans leur bac à sable. »), des cantines, une prison, une chambre nuptiale pour les jeunes mariés, un bureau de change ; on s’y livrait à des activités sportives (Toujours Mechanicus : « Cet après-midi, ai suivi les compétitions qui se sont déroulées sur la place d’appel. Course, relais, tir à la corde pour les seniors et les juniors. Haie fournie de spectateurs, parmi eux tous les pontes de Westerbork. Ironiques, d’aucuns criaient à ceux à la traîne : ‘‘Accrochez le bon wagon !’’ »). On y assistait à d’autres distractions comme des tournois d’échecs, des concerts, des pièces de théâtre, des spectacles de variétés – les meilleurs spectacles de cabaret de l’époque en Hollande, mais payants, une somme certes très modique ! – ; on y trouvait aussi et surtout un hôpital de pointe qui a compté à un moment donné 1 725 lits, 120 médecins et chirurgiens et 1 000 autres membres du personnel… L’historien Jacques Presser n’a pas manqué de souligner « l’insondable absurdité » de Westerbork, machine destinée à envoyer les gens à la mort alors que le système hospitalier comprenait « des bâtiments abritant (…) des chambres d’isolement, un département pour les aliénés, une somptueuse pharmacie, une cuisine dédiée aux menus diététiques, toutes sortes de magasins, des dessinateurs, des orthopédistes, des coiffeurs, des photographes, des laboratoires, un service d’aide sociale, un service pastoral, des postes de premiers secours, un service d’hygiène, des cliniques dentaires, des estafettes, des portiers, un service postal, une salle d’opération, une polyclinique aux heures de consultation immuables, des bureaux fournissant des informations sur la tuberculose, sur la vaccination contre le typhus et le paratyphus, et déterminant les groupes sanguins. Des bâtiments aussi où les médecins se réunissaient hebdomadairement pour traiter de questions scientifiques et clinique… » Toutes ces installations formaient un camp à l’intérieur du camp.

Jacques Presser

Environ 107 000 personnes sont passées par cette ville concentration- naire ; seules 5 000 ont survécu à la guerre. Par moments, le camp regroupait plus de 10 000 détenus, une population pour le moins hétéroclite : « une très large palette de Juifs : pieux et athées – et toutes les nuances qu’il peut y avoir entre les deux – ; de nombreux types de baptisés, y compris des moines et des moniales portant l’étoile jaune » – on pense à la philosophe Edith Stein passée brièvement par Westerbork – ; « il y avait des sionistes » – entre autres ces jeunes, dont parle Philip Mechanicus, qui souhaitaient gagner la Palestine –, « des assimilés », des membres du parti national-socialiste néerlandais –, « des antisémites », des résistants, quelques aviateurs alliés ; « de très nombreuses nationalités » (Juifs turcs, hongrois, espagnols, roumains, italiens et sud-américains), « même des Libériens et des Honduriens, ainsi que des personnes ayant la double nationalité » ou encore des apatrides et des tziganes ; « il y avait des gens de droite et des gens de gauche. Des catholiques, des antirévolutionnaires, des chrétiens historiques, des libéraux, des socialistes, des communistes ; il y avait des notables et des artisans, des petits commerçants et des paysans, des prolétaires à col blanc ou à col bleu, mais aussi des intellectuels, des artistes ou encore des représentants des professions libérales ; il y avait des gens très âgés (une femme de plus de cent ans) et des nourrissons… »

Environ 107 000 personnes sont passées par cette ville concentration- naire ; seules 5 000 ont survécu à la guerre. Par moments, le camp regroupait plus de 10 000 détenus, une population pour le moins hétéroclite : « une très large palette de Juifs : pieux et athées – et toutes les nuances qu’il peut y avoir entre les deux – ; de nombreux types de baptisés, y compris des moines et des moniales portant l’étoile jaune » – on pense à la philosophe Edith Stein passée brièvement par Westerbork – ; « il y avait des sionistes » – entre autres ces jeunes, dont parle Philip Mechanicus, qui souhaitaient gagner la Palestine –, « des assimilés », des membres du parti national-socialiste néerlandais –, « des antisémites », des résistants, quelques aviateurs alliés ; « de très nombreuses nationalités » (Juifs turcs, hongrois, espagnols, roumains, italiens et sud-américains), « même des Libériens et des Honduriens, ainsi que des personnes ayant la double nationalité » ou encore des apatrides et des tziganes ; « il y avait des gens de droite et des gens de gauche. Des catholiques, des antirévolutionnaires, des chrétiens historiques, des libéraux, des socialistes, des communistes ; il y avait des notables et des artisans, des petits commerçants et des paysans, des prolétaires à col blanc ou à col bleu, mais aussi des intellectuels, des artistes ou encore des représentants des professions libérales ; il y avait des gens très âgés (une femme de plus de cent ans) et des nourrissons… »

On l’a dit, une hiérarchie régnait au sein de cette population : occuper un emploi en vue ou au sein du service d’ordre vous prémunissait en principe contre une déportation prochaine vers l’Est, déportation que tout un chacun craignait car on se doutait que les conditions de vie seraient pires encore qu’à Westerbork. Pour ceux qui, comme Mechanicus, étaient passés par l’un des autres camps de travail ou de concentration hollandais, Westerbork faisait cependant figure de « paradis ». Nombre de détenus se raccrochaient, non à un emploi privilégié, mais au fait qu’ils figuraient sur une liste qui, croyaient-ils, les mettait à l’abri de la déportation en raison de leurs fonctions dans le processus de travail ou d’un quelconque mérite. Par exemple la « liste Palestine » qui était censée permettre un échange de Juifs désireux de faire leur aliyah contre des citoyens allemands (« cinq Allemands, d’après ce que l’on dit, contre un Juif. Un Juif vaut donc cinq Allemands ! ») ou la « liste Calmeyer » censée protéger les Juifs pouvant prouver des origines aryennes ou portugaises.

À Westerbork, les plus mal lotis étaient les cas « S », le S renvoyant au substantif allemand Strafe, c’est-à-dire « sanction », « punition ». Considérées comme des délinquants, ces personnes, parquées dans une zone distincte du camp dans des « baraques disciplinaires » ou « baraques pénitentiaires », figuraient en première ligne pour être déportées. Dans ce domaine aussi, l’absurde du système mis en place par l’occupant se manifestait : « On ne rigole pas avec le droit. Voici peu, on a amené un bébé de neuf mois étiqueté ‘‘cas S’’. Il a été admis à l’hôpital. Il y a deux ou trois jours, quand on a sorti les enfants de l’hôpital pour qu’ils prennent un peu l’air et le soleil, le bébé est resté confiné dans la salle. Parce qu’en tant que ‘‘cas S’’, il risquait de s’évader. On ne rigole pas avec le droit, et la prudence est mère de la sûreté. » Beaucoup des « délinquants » étaient des Juifs arrêtés alors qu’ils avaient choisi de vivre cachés ou des personnes qui cachaient des Juifs ; on appelait « Juifs blancs » les chrétiens internés à Westerbork qui avaient aidé des Juifs à opter pour la clandestinité.

les images tournées par R. Breslauer, colorisées (1944)

Les seize mois de Philip Mechanicus à Westerbork

Le 25 septembre 1942, Philip Mechanicus est contrôlé dans une rue d’Amsterdam alors qu’il ne porte pas l’étoile jaune. Après un mois passé derrière les barreaux, il est transféré dans le terrible camp d’Amersfoort, près d’Utrecht, où il est maltraité. Deux semaines plus tard, le 7 novembre, il arrive en très mauvais état à Westerbork où il est hospitalisé. « Délinquant » ou « cas S » (strafgeval) puisqu’il avait enfreint l’obligation de porter l’étoile, Philip courrait le risque d’être déporté à Auschwitz dès son arrivée dans ce camp. Mais grâce à des protections au sein des services médicaux, il passe deux mois à l’hôpital et près de sept dans les services de rééducation. Neuf mois après son arrivée à Westerbork, le journaliste, qui a repris le dessus tant physiquement que moralement, a l’occasion d’arpenter plus facilement le camp proprement dit, soit une superficie d’environ 500 mètres sur 500 mètres.

Né en 1889 dans un famille juive du prolétariat de la capitale, Mechanicus s’est formé tout seul, sans pouvoir suivre une véritable scolarité. Petit commis dans un quotidien à l’adolescence, il gravit les échelons pour devenir l’un des journalistes les plus talentueux de sa génération, un intellectuel polyglotte spécialiste de politique étrangère. En raison des mesures prises par l’occupant, il est licencié de son journal durant l’été 1941, mais jusqu’à son arrestation, il donnera clandestinement des papiers « littéraires » et non plus politiques.

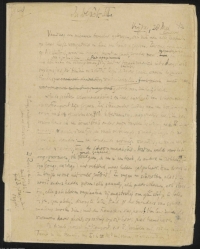

première page du journal de Mechanicus

À Westerbork, Philip Mechanicus se considère comme un « un reporter accrédité aux fins de rendre compte d’un naufrage ». Dans le Journal qu’il tient – ce qui est en principe interdit –, il ne s’épanche pour ainsi dire pas sur sa vie privée. Il tente plutôt de rester le correspondant qu’il a toujours été. Sortis clandestinement du camp, les treize cahiers qui nous sont parvenus ont été édités pour la première fois en 1964 sous le titre In Dépôt (En dépôt) ; il nous manque les deux premiers et le(s) dernier(s). In Dépôt renvoie à la condition de « marchandise » des déportés. Couvrant une période d’exactement neuf mois, ces cahiers conservés ont été noircis dans les conditions précaires que l’on imagine, au fil de la plume, le journaliste étant le plus souvent perché en haut des lits superposés, au « troisième étage », selon sa formule, ou assis dehors dans une brouette. Offrant l’une des meilleures sources sur ce camp de transit, ils sont nourris des réflexions et considérations d’un homme au fait de la situation politique et militaire, un homme qui, de surcroît, n’a rien perdu de sa veine humoristique. Des confrères qu’il a côtoyés en captivité n’ont pas manqué d’exprimer leur étonnement devant sa persévérance et sa capacité à écrire dans pareilles conditions. Un véritable tour de force. Quand il n’écrit pas, Philip s’adonne à son autre passion, les échecs. Il lui arrive aussi de jouer au bridge et de poser pour une peintre qui le portraiture au crayon à papier. Durant la plus grande partie de sa captivité, Mechanicus parvient à se soustraire à l’obligation de travailler – prouesse qui lui vaut, de la part de certains de ses compagnons d’infortune, le surnom de « champion des tire-au-flanc ».

À Westerbork, Philip Mechanicus se considère comme un « un reporter accrédité aux fins de rendre compte d’un naufrage ». Dans le Journal qu’il tient – ce qui est en principe interdit –, il ne s’épanche pour ainsi dire pas sur sa vie privée. Il tente plutôt de rester le correspondant qu’il a toujours été. Sortis clandestinement du camp, les treize cahiers qui nous sont parvenus ont été édités pour la première fois en 1964 sous le titre In Dépôt (En dépôt) ; il nous manque les deux premiers et le(s) dernier(s). In Dépôt renvoie à la condition de « marchandise » des déportés. Couvrant une période d’exactement neuf mois, ces cahiers conservés ont été noircis dans les conditions précaires que l’on imagine, au fil de la plume, le journaliste étant le plus souvent perché en haut des lits superposés, au « troisième étage », selon sa formule, ou assis dehors dans une brouette. Offrant l’une des meilleures sources sur ce camp de transit, ils sont nourris des réflexions et considérations d’un homme au fait de la situation politique et militaire, un homme qui, de surcroît, n’a rien perdu de sa veine humoristique. Des confrères qu’il a côtoyés en captivité n’ont pas manqué d’exprimer leur étonnement devant sa persévérance et sa capacité à écrire dans pareilles conditions. Un véritable tour de force. Quand il n’écrit pas, Philip s’adonne à son autre passion, les échecs. Il lui arrive aussi de jouer au bridge et de poser pour une peintre qui le portraiture au crayon à papier. Durant la plus grande partie de sa captivité, Mechanicus parvient à se soustraire à l’obligation de travailler – prouesse qui lui vaut, de la part de certains de ses compagnons d’infortune, le surnom de « champion des tire-au-flanc ».

Habitué à manier la plume, Philip Mechanicus nous a sans doute laissé le témoignage le plus captivant et le mieux écrit sur le quotidien à Westerbork. À l’époque, il côtoie entre autres Etty Hillesum, laquelle l’admire ; dès qu’ils le peuvent, tous deux s’entretiennent longuement et Philip lui lit ce qu’il consigne dans son Journal. La jeune femme et les membres de sa famille apparaissent d’ailleurs à quelques reprises dans les pages en question – certains de ces passages font écho aux lignes qu’elle a elle-même laissées. Souvent, Mechanicus documente son Journal en interviewant les gens qu’il croise, en explorant les arcanes administratifs peu ragoûtants du camp ; il décrypte au mieux les journaux auxquels il a accès en essayant de faire la part des fausses nouvelles que répand ce qu’il appelle « l’Agence de Presse Juive », autrement dit les rumeurs qui circulent à Westerbork. De nouveaux arrivants le mettent au courant de ce qui se passe à Amsterdam ou dans les autres camps hollandais. En dépit de ses défauts – Mechanicus est en effet d’un tempérament atrabilaire, il s’enfonce facilement dans la déprime –, il exploite un réel talent d’observateur et croque sans concession ou au contraire avec mansuétude bien des personnages qui s’attardent dans son voisinage. Par moments, la lucidité qui l’habite nous fait presque froid dans le dos ; il faut dire que la maladie et la mort sont omniprésentes dans ces pages en même temps que les choses les plus prosaïques du quotidien, les scènes les plus loufoques, les situations les plus absurdes ou, comme l’auteur le dit lui-même, les situations d’« une teneur humoristique acerbe ». « Ici, à Westerbork, on désapprend ce qui écœure », ajoute-t-il.

Habitué à manier la plume, Philip Mechanicus nous a sans doute laissé le témoignage le plus captivant et le mieux écrit sur le quotidien à Westerbork. À l’époque, il côtoie entre autres Etty Hillesum, laquelle l’admire ; dès qu’ils le peuvent, tous deux s’entretiennent longuement et Philip lui lit ce qu’il consigne dans son Journal. La jeune femme et les membres de sa famille apparaissent d’ailleurs à quelques reprises dans les pages en question – certains de ces passages font écho aux lignes qu’elle a elle-même laissées. Souvent, Mechanicus documente son Journal en interviewant les gens qu’il croise, en explorant les arcanes administratifs peu ragoûtants du camp ; il décrypte au mieux les journaux auxquels il a accès en essayant de faire la part des fausses nouvelles que répand ce qu’il appelle « l’Agence de Presse Juive », autrement dit les rumeurs qui circulent à Westerbork. De nouveaux arrivants le mettent au courant de ce qui se passe à Amsterdam ou dans les autres camps hollandais. En dépit de ses défauts – Mechanicus est en effet d’un tempérament atrabilaire, il s’enfonce facilement dans la déprime –, il exploite un réel talent d’observateur et croque sans concession ou au contraire avec mansuétude bien des personnages qui s’attardent dans son voisinage. Par moments, la lucidité qui l’habite nous fait presque froid dans le dos ; il faut dire que la maladie et la mort sont omniprésentes dans ces pages en même temps que les choses les plus prosaïques du quotidien, les scènes les plus loufoques, les situations les plus absurdes ou, comme l’auteur le dit lui-même, les situations d’« une teneur humoristique acerbe ». « Ici, à Westerbork, on désapprend ce qui écœure », ajoute-t-il.

Ce qui écœure, c’est la puanteur tant dehors que dans les baraquements (les latrines, les gens qui ne se lavent pas – Mechanicus a pu prendre une douche neuf mois après son arrivée !). Ce qui écœure, ce sont les mouches (on demande aux gens d’en capturer cinquante par jour et de les remettre au poste de quarantaine, enveloppées dans un bout de papier alors qu’elles pullulent près des tas d’immondices, à proximité du camp, ou encore dans les « tinettes infectes, sources de contamination qu’on n’essaie pas d’éliminer. ») Ce qui écœure, ce sont les poux, les puces (« Westerbork ou un grand numéro de dressage de puces ! »). Ce qui écœure, c’est la boue partout à la mauvaise saison, la poussière, le poussier et le sable qui s’incrustent partout, sous les ongles, dans les narines, lorsqu’il fait sec. Ce qui écœure, ce sont les salles surpeuplées et bruyantes (« Dans les baraques, il y a toujours plus de bruit : si l’homme est, comme on le dit, le produit des circonstances, alors je ne serais pas surpris de quitter Westerbork pourvu de quatre oreilles. »). Ce qui écœure, ce sont les baraquements et les lits encombrées de bagages, de vêtements et de colis, les chefs de baraque acariâtres, la promiscuité sexuelle, la quarantaine observée anarchiquement à l’automne 1943… Tout ceci sans oublier la lutte contre l’abrutissement et le dégoût qui résultent de cette vie en communauté, la recrudescence des maladies contagieuses (poliomyélite…), sans oublier les prouesses qu’il faut réaliser chaque nuit pour descendre du lit afin de gagner les latrines dans le noir en marchant dans la boue quand ce n’est pas dans les excréments.

le Journal de Mechanicus (réédition 2024)

Quelques consolations tout de même dans ce quotidien : le spectacle fascinant, dans le ciel, des escadrilles alliées qui s’apprêtent à bombarder l’ennemi ; les envoûtants coucher du soleil sur la lande ; le plaisir de fêter avec quelques connaissances la Saint-Nicolas ; les retrouvailles avec un ou deux amis depuis longtemps perdus de vue ; l’annonce d’une grande victoire : « L’annonce de la capitulation sans conditions de l’Italie a provoqué un grand enthousiasme : les Juifs se sont souhaités bonne chance, se sont serrés dans les bras les uns des autres, tant à l’intérieur des locaux que dehors ; dans certaines baraques, on s’est amusé à se déguiser. Partout des débats animés au sujet de l’influence de cette capitulation sur la suite de la guerre. On caresse l’espoir d’assister à un coup d’arrêt des convois déjà prévus, on déplore les plus récents. Tumulte enchanteur au moment du coucher : visages enjoués, plaisanteries à propos du régime hitlérien. »

Quelques consolations tout de même dans ce quotidien : le spectacle fascinant, dans le ciel, des escadrilles alliées qui s’apprêtent à bombarder l’ennemi ; les envoûtants coucher du soleil sur la lande ; le plaisir de fêter avec quelques connaissances la Saint-Nicolas ; les retrouvailles avec un ou deux amis depuis longtemps perdus de vue ; l’annonce d’une grande victoire : « L’annonce de la capitulation sans conditions de l’Italie a provoqué un grand enthousiasme : les Juifs se sont souhaités bonne chance, se sont serrés dans les bras les uns des autres, tant à l’intérieur des locaux que dehors ; dans certaines baraques, on s’est amusé à se déguiser. Partout des débats animés au sujet de l’influence de cette capitulation sur la suite de la guerre. On caresse l’espoir d’assister à un coup d’arrêt des convois déjà prévus, on déplore les plus récents. Tumulte enchanteur au moment du coucher : visages enjoués, plaisanteries à propos du régime hitlérien. »

On l’aura compris, dans son Journal – dont le titre de la traduction française retenu par l’éditrice Fabian Gastellier, Cadavres en sursis, reprend une expression chère à… Goebbels –, des pages empreintes d’une certaine ironie alternent avec des pages dramatiques. Ironie amère par exemple à propos du choix devant lequel on place les hommes juifs mariés à une chrétienne : « Dimanche de Pentecôte. Effusion de l’Esprit Saint. La question de la stérilisation est entrée dans une nouvelle phase : un membre du Conseil juif est passé de châlit en châlit ce matin pour transmettre aux Juifs mariés à une Aryenne et n’ayant pas d’enfants le message du commandant : ‘‘Êtes-vous prêt à vous faire stériliser de votre propre gré ?’’ Quelle prévenance dans la tournure ! Le messager a oublié de préciser que ceux qui refusent de leur propre gré s’exposent à être déportés en Pologne, à l’instar de ceux ayant des enfants. Ce qu’il n’a en revanche pas manqué d’ajouter, c’est que les volontaires devaient signer un petit formulaire relatif à l’opération : histoire que leur propre gré figure noir sur blanc sur un papier – pour la postérité. »

Camp de Westerbork

Pages dramatiques que celles rédigées le 1er juin 1943 qui décrivent le départ de plus de 3 000 détenus dans des wagons à bestiaux, ce train que Mechanicus appelle « le serpent galeux ». « Ici, écrit-il plus loin, plus personne ne peut voir un train sans jurer, sans dégoût ou encore sans sangloter. Le train, supplice et torture récurrents : jamais en retard, jamais touché par un obus. Pourquoi la Providence nous abandonne-t-elle ? » Ailleurs, le journaliste transcrit des scènes de misère qu’on lui a rapportées, ainsi de l’arrivée d’une dizaine de milliers de personnes raflées début octobre 1942, alors que lui-même n’était pas encore à Westerbork, puis celle de centaines de personnes âgées arrachées à leur maison de retraite : « Un cortège macabre de boiteux, d’aveugles, d’hommes et de femmes ossifiés entra dans le camp en chancelant, soutenu par des membres de l’Ordnungsdienst. Les témoins en eurent le cœur brisé : au tragique de ces décrépits, de ces exténués, s’ajoutait le spectacle de leur impuissance et de leur vulnérabilité. Quelque temps plus tard, le train a conduit leurs semblables au beau milieu du camp. Tels des rats, ces vieillards déracinés sont morts sur place. Tels des rebuts de chiffons, leurs restes ont été brûlés au crématorium. » Terrible et criant contraste avec la fin du même paragraphe où l’auteur évoque l’arrivée d’un autre convoi, cette fois des bourgeois bien habillés et en bonne santé que l’on dirait en route vers leur villégiature thermale : « Non pas, cette fois, la douleur muette ni la commisération silencieuse de gens qui voient leurs frères et leurs sœurs pénétrer dans une prison et un lieu de malheur, mais les cris enthousiastes par lesquels on se salue et on exprime ce que l’on a partagé. Westerbork-les-Bains, ainsi qu’un homme d’esprit a pu baptiser le camp. »

Pages dramatiques que celles rédigées le 1er juin 1943 qui décrivent le départ de plus de 3 000 détenus dans des wagons à bestiaux, ce train que Mechanicus appelle « le serpent galeux ». « Ici, écrit-il plus loin, plus personne ne peut voir un train sans jurer, sans dégoût ou encore sans sangloter. Le train, supplice et torture récurrents : jamais en retard, jamais touché par un obus. Pourquoi la Providence nous abandonne-t-elle ? » Ailleurs, le journaliste transcrit des scènes de misère qu’on lui a rapportées, ainsi de l’arrivée d’une dizaine de milliers de personnes raflées début octobre 1942, alors que lui-même n’était pas encore à Westerbork, puis celle de centaines de personnes âgées arrachées à leur maison de retraite : « Un cortège macabre de boiteux, d’aveugles, d’hommes et de femmes ossifiés entra dans le camp en chancelant, soutenu par des membres de l’Ordnungsdienst. Les témoins en eurent le cœur brisé : au tragique de ces décrépits, de ces exténués, s’ajoutait le spectacle de leur impuissance et de leur vulnérabilité. Quelque temps plus tard, le train a conduit leurs semblables au beau milieu du camp. Tels des rats, ces vieillards déracinés sont morts sur place. Tels des rebuts de chiffons, leurs restes ont été brûlés au crématorium. » Terrible et criant contraste avec la fin du même paragraphe où l’auteur évoque l’arrivée d’un autre convoi, cette fois des bourgeois bien habillés et en bonne santé que l’on dirait en route vers leur villégiature thermale : « Non pas, cette fois, la douleur muette ni la commisération silencieuse de gens qui voient leurs frères et leurs sœurs pénétrer dans une prison et un lieu de malheur, mais les cris enthousiastes par lesquels on se salue et on exprime ce que l’on a partagé. Westerbork-les-Bains, ainsi qu’un homme d’esprit a pu baptiser le camp. »

À un moment donné, Mechanicus tire une conclusion qui illustre plutôt bien son état d’esprit : « En tant que phénomène, que réalité, ce camp est une chose monstrueuse, mais ce qui s’y passe est tellement haut en couleur, tellement sujet aux changements, tellement empreint d’humour, qu’on en écarquille les yeux et qu’on oublie souvent le lieu au profit des événements. » L’humour noir, il le relève dès qu’il le peut : « Hier soir, cabaret pour des officiers SS venus visiter le camp. Ehrlich, le chansonnier, a eu ce trait d’esprit : ‘‘Meine Herren, nous descendons Tous d’Abraham. Pardon ! Seulement à partir de la troisième rangée.’’ Aux deux premiers rangs, rien que des Aryens. Derrière, les Juifs. » De même, la sournoise monstruosité des nazis n’échappe pas au journaliste : « L’occupant a fait preuve d’un grand souci de noblesse : une rafle à la veille de Roch Hachana, fête du Nouvel An juif, tout comme l’année dernière, tout comme à l’occasion d’autres célébrations juives. Sous le porche des baraques, on avait pourtant annoncé avec affabilité aux Juifs qu’ils pouvaient envoyer leurs vœux à des membres de leur famille non internés. »

Westerbork, les châlits

Ailleurs encore, Mechanicus fait état du durcissement du régime et du moral en berne en raison de « l’accélération du rythme des déportations » : « Depuis qu’on expédie les Juifs comme des malpropres, la Pologne inspire une méfiance et une peur croissantes. Parmi les rares intellectuels qui se trouvent à ce jour à Westerbork, une conviction prévaut : la Pologne signifie la fin de tout, les Juifs ne vont pas survivre au supplice si la guerre s’éternise. On trouve même des Juifs pour douter de la défaite de l’Allemagne et de la victoire des Alliés. » L’auteur ne manque pas de relever la part factice des activités que les chefs des baraques ou l’administration imposent : ramasser des cailloux, faire semblant d’éplucher des pommes de terre… À propos de jeunes femmes qui transportent du sable et de la tourbe, il écrit : « L’ensemble revêt plus l’aspect d’une mascarade ou d’une scène d’opéra que d’une forme d’esclavage ou de travail forcé. »

Ailleurs encore, Mechanicus fait état du durcissement du régime et du moral en berne en raison de « l’accélération du rythme des déportations » : « Depuis qu’on expédie les Juifs comme des malpropres, la Pologne inspire une méfiance et une peur croissantes. Parmi les rares intellectuels qui se trouvent à ce jour à Westerbork, une conviction prévaut : la Pologne signifie la fin de tout, les Juifs ne vont pas survivre au supplice si la guerre s’éternise. On trouve même des Juifs pour douter de la défaite de l’Allemagne et de la victoire des Alliés. » L’auteur ne manque pas de relever la part factice des activités que les chefs des baraques ou l’administration imposent : ramasser des cailloux, faire semblant d’éplucher des pommes de terre… À propos de jeunes femmes qui transportent du sable et de la tourbe, il écrit : « L’ensemble revêt plus l’aspect d’une mascarade ou d’une scène d’opéra que d’une forme d’esclavage ou de travail forcé. »

Au passage, il note le grand nombre de suicides ainsi que la mortalité infantile élevée. Il mentionne des naissances : « En dépit des intentions explicites des nationaux-socialistes d’empêcher les Juifs de vivre en société et de se reproduire, de nombreux enfants naissent dans le camp. Les femmes enceintes, de tous les âges, pullulent à Westerbork. ». Il mentionne la célébration d’un mariage, de noces d’or ou de diamant, d’un anniversaire… À plusieurs reprises, il parle des évasions ou tentatives d’évasions qui se traduisent par des représailles sur d’autres prisonniers. À mesure que le risque d’être déporté se précise, lui-même songe à s’évader, la garde sur les internés se relâchant d’ailleurs à l’automne 1943. Mais il hésite : « Quelle sensation singulière, se retrouver tout près de la liberté et la repousser ! C’est comme se détourner d’une femme attrayante. Quoique cette liberté ne soit qu’un maigre gain. Tenir le coup à Westerbork, échapper aux convois, c’est être mieux à même de tirer profit de sa captivité que le Juif qui jouit d’une liberté toute relative à Amsterdam ou que le Juif qui, dans sa planque, court à tout instant le risque de se faire alpaguer. » Malgré ces considérations, il aura le tort de ne pas avoir tenté sa chance.

Les tensions qui règnent au sein du camp ne lui échappent pas non plus, en particulier celles entre Juifs allemands et Juifs hollandais, les premiers jouissant pendant longtemps d’une réelle prééminence sur les seconds et jouant « les petits chefs prussiens avec eux ». Au cours de l’été 1943, on dénombrait 6 000 Juifs hollandais et 4 000 Juifs allemands. Ces tensions se doublaient d’une rivalité linguistique, la langue allemande prenant le dessus sur le néerlandais dans les documents officiels comme dans les échanges oraux. Les accrochages en question inspirent à Mechanicus la tournure : « Chambard dans le poulailler ». Il s’est d’ailleurs employé en vue de contrarier toute escalade entre les deux groupes.

Une réelle animosité existe aussi entre les Juifs de confession mosaïque et les convertis. Autre opposition à laquelle le journaliste assiste un soir : une représentation de cabaret dans une aile de la salle des malades, et dans l’aile opposée la célébration d’« un culte par des vieux aux barbes grises » : « Loin du babil enjoué et vide, le marmonnement presque inaudible de la parole du Talmud. » Un autre soir, il assiste à « des frictions entre Juifs orthodoxes, hommes pieux » qui célèbrent le shabbat, « et jeunes libéraux », ces derniers préférant la cigarette à la prière. Le tabac étant « le stimulant majeur du camp », la pénurie de cigarettes, l’un des rares moyens de paiement ou pots-de-vin, inspire à Mechanicus cette disgression : « Tout un chacun conserve ses mégots (recueille éventuellement ceux des autres). Avec dix cigarettes fumées – dernière plaisanterie à la mode –, on peut en tirer trois nouvelles grâce aux mégots. Tout en en gardant un en réserve. Les trois nouvelles cigarettes donnent trois mégots, soit quatre avec celui mis de côté. Il en faut trois pour faire une nouvelle cigarette. Celle-ci donne un mégot, soit deux mégots restants. Il en manque un pour obtenir une nouvelle cigarette. Il suffit d’en emprunter un à un ami. Ces trois mégots permettent de rouler une nouvelle cigarette. Celle-ci fumée, il convient de restituer le mégot à l’ami en question. »

Toujours sur le ton de la raillerie, Mechanicus dépeint une autre soirée, celle où le commandant du camp, son épouse et cinq cents Juifs bien habillés écoutent religieusement un orchestre symphonique au complet interpréter de la musique aryenne dans la salle même où l’on enregistre, dans la journée, non des concertos, mais les Juifs raflés qui arrivent à Westerbork. Le lendemain, dimanche 13 juin 1943, Mechanicus fait une « grande promenade en bordure du camp avec une jeune fille intelligente, qui est ici de son propre chef ». On aura reconnu Etty Hillesum. Pour ce qui est de l’orchestre, le commandant lui interdira peu après « de jouer de la musique classique : une tâche trop épuisante pour des hommes et des femmes qui travaillent toute la journée. Désormais, l’ensemble donnera de la musique d’opérette, légère, frivole ». Et la musique aryenne sera « interdite au profit de la seule musique juive ». Une des multiples concessions faites par le commandant pour mieux amadouer « ses » Juifs. Un spectacle d’opérette tire à Mechanicus cette réflexion : « Ici, nous sommes tous dans la merde jusqu’au cou, et pourtant, nous gazouillons. Énigme psychologique. Musique d’opérette au bord d’une tombe béante. On aurait préféré de la musique classique avec, en guise d’épilogue, la Marche funèbre de Chopin. Ou : une danse macabre, par exemple la Pavane de Ravel. »

Toujours sur le ton de la raillerie, Mechanicus dépeint une autre soirée, celle où le commandant du camp, son épouse et cinq cents Juifs bien habillés écoutent religieusement un orchestre symphonique au complet interpréter de la musique aryenne dans la salle même où l’on enregistre, dans la journée, non des concertos, mais les Juifs raflés qui arrivent à Westerbork. Le lendemain, dimanche 13 juin 1943, Mechanicus fait une « grande promenade en bordure du camp avec une jeune fille intelligente, qui est ici de son propre chef ». On aura reconnu Etty Hillesum. Pour ce qui est de l’orchestre, le commandant lui interdira peu après « de jouer de la musique classique : une tâche trop épuisante pour des hommes et des femmes qui travaillent toute la journée. Désormais, l’ensemble donnera de la musique d’opérette, légère, frivole ». Et la musique aryenne sera « interdite au profit de la seule musique juive ». Une des multiples concessions faites par le commandant pour mieux amadouer « ses » Juifs. Un spectacle d’opérette tire à Mechanicus cette réflexion : « Ici, nous sommes tous dans la merde jusqu’au cou, et pourtant, nous gazouillons. Énigme psychologique. Musique d’opérette au bord d’une tombe béante. On aurait préféré de la musique classique avec, en guise d’épilogue, la Marche funèbre de Chopin. Ou : une danse macabre, par exemple la Pavane de Ravel. »

Certains jours, Mechanicus rapporte les conversations à la fois pathétiques et loufoques, ou encore ubuesques, qu’il entend autour de lui, dans la grande salle où il passe sa convalescence ou à un autre endroit de l’hôpital. Avec humour, il narre en une occasion sa journée de « gentleman » alors qu’il bénéficie des services du barbier puis de la pédicure. Au fur et à mesure des semaines, il brosse une série de portraits savoureux de certains de ses compagnons d’infortune, ainsi de quelques vieillards ou de certains de ses voisins de chambrée dont l’un qu’il compare à un chimpanzé. Lui même se décrit d’ailleurs comme un singe qui ne cesse de monter et descendre de son lit. Alors qu’il patiente dans une salle d’attente, il portraiture une cocotte qui va lui griller la priorité : « Une grande poule maigre d’un noir d’encre arrive en battant des ailes : toilette à la mode, chapeau chic, talons hauts, maquillée à outrance, joues rouge minium, deux raisins de Corinthe en guise d’yeux, candide, d’une innocence de colombe, sous les hautes arcades des sourcils un nez délicat qui saille à peine des joues. On la considère comme la plus jolie fille de Westerbork. Tout le monde la suit du regard, d’un regard éloquent : en raison de sa grande beauté, les plus hauts cercles la protègent. »

Mechanicus égrène des considérations sur la mort, sur l’attente interminable, sur la bassesse généralisée des gens (les gens n’ont pas de conscience : « La conscience, en effet, est une plante plutôt rare. » « Un Juif, qui habite la Waverstraat à Amsterdam, a écrit une lettre à l’Obersturmführer : il demande à être exempté du transport en Pologne au motif qu’il a, dans ses fonctions de policier, dénoncé plusieurs Juifs à la Gestapo. Il a été déporté sans délai. »), sur le fameux Conseil juif (« Pourquoi des membres éminents du Conseil juif, qui n’ont songé qu’à sauver leur propre peau, devraient-ils échapper à la déportation en Pologne alors qu’avec leur concours, ou du moins du fait de leur servilité, des milliers et des milliers d’autres, pour la plupart de petite condition, ont été envoyés dans ce pays ? » Ou encore, à propos des membres les plus en vue du Conseil juif ramenés à Westerbork : « Les voilà qui paient leur premier tribut : jetés à même la masse au-dessus de laquelle ils s’élevaient. Eux aussi vont probablement passer par la fournaise de la servitude et devoir accepter cette occasion de se purifier. Il leur faudra par ailleurs affronter la fournaise des railleries de leurs compagnons d’infortune. Bien assez sans doute pour expier les fautes qu’on pourrait leur imputer. »).

Alors qu’il entame souvent son propos par des considérations sur le temps qu’il fait, l’auteur le conclut à l’occasion en notant ce qu’il a reçu dans la journée : un œuf dur, une tomate ou encore un morceau de fromage…

F. aus der Fünten, lors de son procès

« Tous les chemins mènent à Westerbork », dixit aus der Fünten, l’officier allemand en charge de la déportation des Juifs de Hollande. Mais après Westerbork, le pire attendait ces derniers. La peur de figurer sur la liste du prochain convoi est prégnante dans les pages du Journal de Mechanicus. Parfois à travers une blague glauque : « Une maman et sa fille en train de dîner. La gamine fait une grimace en voyant le pudding. La mère : ‘‘Écoute, si tu finis pas ton pudding, t’iras dans le train sans maman.’’ » Parfois à travers une anecdote sinistre : « Chaque convoi s’accompagne d’aléas qui provoquent des haut-le-coeur. Cette fois-ci, alors que les gens montaient dans le train et au moment où le train démarrait, on a assisté à des danses. Oui, je dis bien, à des danses. Depuis un certain temps, on prépare une revue, un spectacle de variétés. Comme si Westerbork n’était pas en soi un spectacle de variétés se suffisant à lui-même. » Parfois à travers une description insoutenable : « Le train se met en branle. Derrière les baies d’aération oblongues pratiquées en haut des wagons, apparaissent des têtes de Juifs et de Juives, alignées comme dans un théâtre de marionnettes. Elles défilent pareilles aux pages d’un livre illustré de personnages vivants. Par les ouvertures, mains et avant-bras nus se glissent et s’agitent, tels les membres autonomes de gens enterrés, qui adressent un dernier signe de vie. Lugubre. Le film muet est terminé. »

« Tous les chemins mènent à Westerbork », dixit aus der Fünten, l’officier allemand en charge de la déportation des Juifs de Hollande. Mais après Westerbork, le pire attendait ces derniers. La peur de figurer sur la liste du prochain convoi est prégnante dans les pages du Journal de Mechanicus. Parfois à travers une blague glauque : « Une maman et sa fille en train de dîner. La gamine fait une grimace en voyant le pudding. La mère : ‘‘Écoute, si tu finis pas ton pudding, t’iras dans le train sans maman.’’ » Parfois à travers une anecdote sinistre : « Chaque convoi s’accompagne d’aléas qui provoquent des haut-le-coeur. Cette fois-ci, alors que les gens montaient dans le train et au moment où le train démarrait, on a assisté à des danses. Oui, je dis bien, à des danses. Depuis un certain temps, on prépare une revue, un spectacle de variétés. Comme si Westerbork n’était pas en soi un spectacle de variétés se suffisant à lui-même. » Parfois à travers une description insoutenable : « Le train se met en branle. Derrière les baies d’aération oblongues pratiquées en haut des wagons, apparaissent des têtes de Juifs et de Juives, alignées comme dans un théâtre de marionnettes. Elles défilent pareilles aux pages d’un livre illustré de personnages vivants. Par les ouvertures, mains et avant-bras nus se glissent et s’agitent, tels les membres autonomes de gens enterrés, qui adressent un dernier signe de vie. Lugubre. Le film muet est terminé. »

Lui-même redoute à bien des reprises d’être déporté : « Bien qu’il ne soit pas question, du moins à ce jour, que je parte à bord d’un convoi ordinaire, je ne suis jamais rassuré : une simple erreur et je serai emporté par le maelstrom. J’ai l’impression d’être perché sur un plongeoir, les pieds sur le rebord, et d’attendre, avec la plupart des occupants du camp, l’injonction : Sautez ! Tout en bas, l’eau glacée, et tandis que je vacille tout au bout de la planche qui vibre, je vois les autres à mes côtés ou en face de moi, chanceler, dans l’étau de l’angoisse, pour beaucoup à l’agonie. L’ordre retentit : j’apprends alors s’il me faut plonger dans l’eau glacée ou si je peux faire demi-tour avant de revenir dans une semaine. Une semaine, ça passe vite. On s’en retourne en se disant que ceux qui ont disparu dans l’eau, pataugent dans le malheur, membres roides, aux prises avec la mort. »

Début juillet 1943, avec l’aide d’Etty Hillesum, il va obtenir un sursis, ceci grâce à ce qu’il appelle « la vitamine P », le « P » de piston. En la matière, son compte rendu donne une idée des rouages kafkaïens et de la bureaucratie versatile de l’administration du camp. Le mardi 7 septembre 1943, il évoque la déportation de la famille Hillesum. Six mois plus tard, c’est lui qui ne peut échapper au « serpent galeux » qui quitte Westerbork. Le 15 mars 1944, il est déporté à Bergen-Belsen. Avant d’être transféré par la suite à Auschwitz où il sera fusillé peu après son arrivée. Une écorce broyée et brûlée, laquelle ne nous a pas moins laissé du papier, autant de pages remarquables échappées à la barbarie.

Début juillet 1943, avec l’aide d’Etty Hillesum, il va obtenir un sursis, ceci grâce à ce qu’il appelle « la vitamine P », le « P » de piston. En la matière, son compte rendu donne une idée des rouages kafkaïens et de la bureaucratie versatile de l’administration du camp. Le mardi 7 septembre 1943, il évoque la déportation de la famille Hillesum. Six mois plus tard, c’est lui qui ne peut échapper au « serpent galeux » qui quitte Westerbork. Le 15 mars 1944, il est déporté à Bergen-Belsen. Avant d’être transféré par la suite à Auschwitz où il sera fusillé peu après son arrivée. Une écorce broyée et brûlée, laquelle ne nous a pas moins laissé du papier, autant de pages remarquables échappées à la barbarie.

En avril 1945, le camp de Westerbork est délivré par les Canadiens. Environ 850 détenus y vivaient, y survivaient, les seuls à ne pas avoir connu la déportation. Nombre d’entre eux vont rester encore des mois sur place, cette fois pour garder les nouveaux internés, à savoir des soldats allemands et des collaborateurs arrêtés en attente de leur jugement. Une « cohabitation » que l’on imagine plutôt douloureuse et compliquée en même temps qu’un énième exemple de l’absurde qui a prédominé durant toute l’existence de ce camp.

Daniel Cunin

Toutes les citations sont empruntées à l’ouvrage : Philip Mechanicus, Cadavres en sursis. Journal du camp de Westerbork, traduit du néerlandais par Daniel Cunin, Paris, Notes de Nuit, avril 2016.

émission consacrée à Etty Hillesum (KTO, 2019)