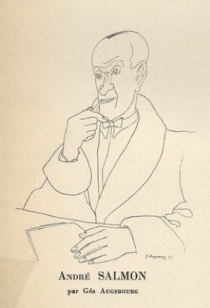

André Salmon, par W.G.C. Byvanck

Entre Calumet et Fééries

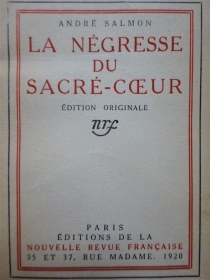

Dans le sillage de la conversation entre André Salmon et W.G.C. Byvanck portant sur Apollinaire, voici le premier volet de l’article consacré par le Hollandais à l’écrivain français (publié le 8 avril 1922 dans De Amsterdammer). Les suivants consistent essentiellement en une présentation et paraphrase du roman La Négresse du Sacré-Cœur.

Parler de lui, cela va me causer un sacré mal de tête !

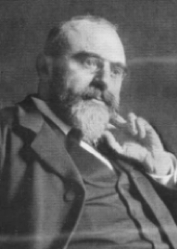

J’aimerais vous le présenter dans toute sa valeur, car André Salmon appartient aux tout premiers, à supposer qu’il ne soit pas destiné à devenir le premier. Mais voilà, lui, le naturel incarné, donne la prééminence aux autres. Jamais je n’ai vu un homme s’avancer vers moi avec une telle simplicité et engager la conversation comme s’il s’agissait d’en reprendre une entamée la veille. Lui qui, depuis plus de vingt ans, occupe une place dans les rangs littéraires, pourrait faire ressortir ses propres qualités à présent qu’il a passé la quarantaine.

À peine avions nous fait connaissance que nous étions déjà en train d’échanger sur un ton d’intimité. Si nous nous sommes beaucoup vus en un laps de temps assez court, c’est parce que nous avons beaucoup ri et flâné ensemble, nous nous sommes tapé la cloche, sans pour autant mettre sur le tapis beaucoup d’idées à même d’ébranler le monde. Avons-nous même parlé de ses vers ?

À peine avions nous fait connaissance que nous étions déjà en train d’échanger sur un ton d’intimité. Si nous nous sommes beaucoup vus en un laps de temps assez court, c’est parce que nous avons beaucoup ri et flâné ensemble, nous nous sommes tapé la cloche, sans pour autant mettre sur le tapis beaucoup d’idées à même d’ébranler le monde. Avons-nous même parlé de ses vers ?

Il est une chose qu’il éprouve au plus profond de lui-même : la perte par la France de bien des forces de l’esprit à la suite de la guerre. Les meilleurs nous ont quittés. Il suffit de regarder autour de soi pour voir qu’on ne retrouve pas les camarades de naguère. La solitude règne.

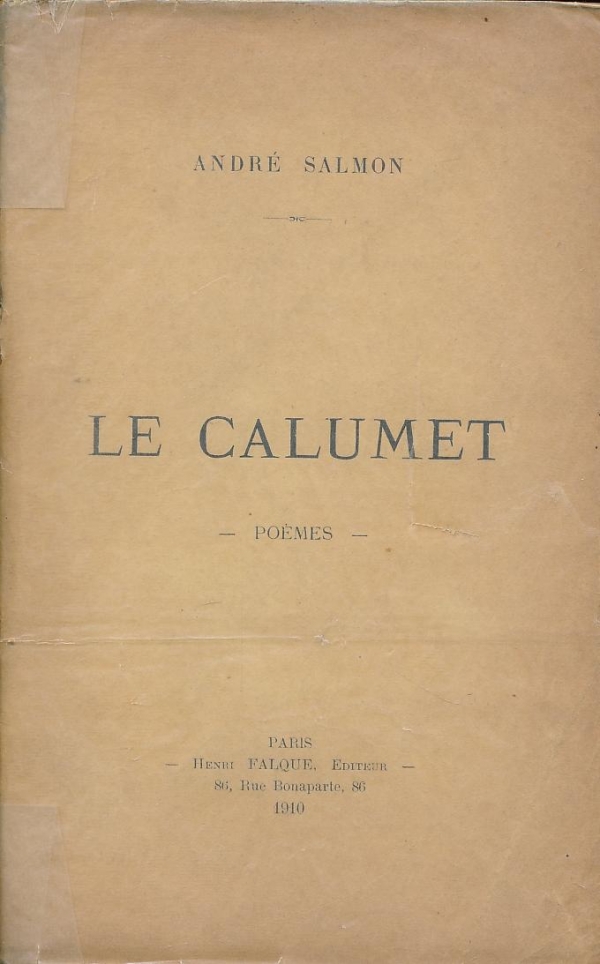

Salmon m’a déniché un petit volume de ses poèmes parmi les moins anciens, Le Calumet (1910), ceux d’une date antérieure étant introuvables à moins, peut-être, de les exhumer de vieux numéros de revues. Ce recueil un rien fatigué était dès lors à ma disposition.

En l’ouvrant, l’opacité m’a saisi.

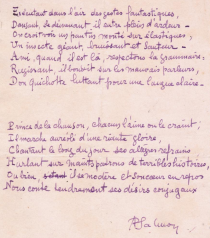

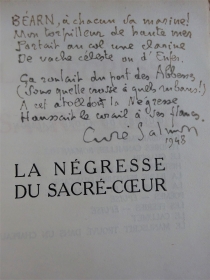

poème autographe de Salmon

Qui oserait juger d’une poésie dans l’instant ? Lorsqu’elle est personnelle, elle se présente dans une langue propre à son auteur, qu’il convient de d’abord faire sienne. Les poèmes, je tiens à les lire et les relire pour moi-même jusqu’à ce qu’ils commencent à s’adresser à moi de façon naturelle. Le Calumet, mot indien que Gustave Aimard emploie pour désigner la pipe que l’on fume, m’a par trop transporté dans un monde étranger pour que je m’y sentisse tout de suite chez moi. Je le garde pour plus tard.

Qui oserait juger d’une poésie dans l’instant ? Lorsqu’elle est personnelle, elle se présente dans une langue propre à son auteur, qu’il convient de d’abord faire sienne. Les poèmes, je tiens à les lire et les relire pour moi-même jusqu’à ce qu’ils commencent à s’adresser à moi de façon naturelle. Le Calumet, mot indien que Gustave Aimard emploie pour désigner la pipe que l’on fume, m’a par trop transporté dans un monde étranger pour que je m’y sentisse tout de suite chez moi. Je le garde pour plus tard.

Cependant, quelques pièces antérieures, plus aisées à sonder qu’à retrouver, peuvent justifier un jugement provisoire sur la poésie d’André Salmon.

Je veux parler des Féeries et de pages similaires. Elles perpétuent la tradition de Jules Laforgue. Si elles semblent nous emmener dans la contrée des contes merveilleux, elles brisent en réalité ce mobilier démodé dans lequel elles ne reconnaissent plus la poésie : une figure moqueuse nous dévisage à travers les vers de la légende. Ceux-ci se transforment en une ronde d’images et d’idioties ; cette danse ne répercute pas moins un écho de sensations du passé qui ne se laissent pas tout à fait étouffer.

Le flou leur est étranger.

Les poèmes d’André Salmon sont d’une réelle précision picturale, ils accordent une à une les différentes impressions tout en les laissant gambiller de haut en bas dans leurs multiples variations. Le poète s’ébat avec eux jusqu’à parvenir à un sombre répit. Voici Salmon en Barbe-Bleue :

J’habite un beau château peuplé d’épouses mortes.

Cependant, l’automne perdure par le monde, le beau château a une triste gardienne, une vieille qui, dans sa solitude, ne se soucie plus de rien. Elle mérite de mourir, elle doit mourir ; pourquoi n’est-elle pas encore morte ? On dirait bien que les morts eux-mêmes aspirent à reposer en paix dans ce beau château. Et voilà que, sous les yeux du Barbe-Bleue moderne, les défuntes exécutent une danse :

Cependant, l’automne perdure par le monde, le beau château a une triste gardienne, une vieille qui, dans sa solitude, ne se soucie plus de rien. Elle mérite de mourir, elle doit mourir ; pourquoi n’est-elle pas encore morte ? On dirait bien que les morts eux-mêmes aspirent à reposer en paix dans ce beau château. Et voilà que, sous les yeux du Barbe-Bleue moderne, les défuntes exécutent une danse :

Des bouquets aux cheveux, les seins hors du corsage,

Poussant de petits cris lubriques et sauvages ;

Je les ai pourtant bien tuées, ma foi,

Et je sais bien aussi qu’on ne meurt pas deux fois…

Que je suis faible ! et qu’elles sont méchantes !

Le voici tiré de son humeur sombre. Il va laisser place au souvenir, il va prendre intérêt à quelque chose, il s’amuse. Mais ces défuntes, ne serait-ce pas ses chères Muses ?

D’aimables muses

Qui m’enseignent bien des chansons

Vagues et légères comme Elles

Et, si je n’ai pas oublié,

Elles étaient beaucoup moins belles

Quand je me roulais à leurs pieds.

Les vieux souvenirs, convoqués non sans remords et répugnance, l’imaginaire du poète – plongé dans son ennui mélancolique – les effleure ; il les voit revivre, plus beaux qu’au temps des passions, tels un don des Muses. Dans le château automnal, parmi tous les lambeaux de brume de l’imparfaite réalité, ressuscite la Poésie, dégagée, plus claire et plus belle que je ne la voyais naguère, se dit le poète non sans une pointe d’ironie, du moins tant que ma mémoire ne me joue pas des tours : le doute relève lui aussi de ce genre poétique.

Les vieux souvenirs, convoqués non sans remords et répugnance, l’imaginaire du poète – plongé dans son ennui mélancolique – les effleure ; il les voit revivre, plus beaux qu’au temps des passions, tels un don des Muses. Dans le château automnal, parmi tous les lambeaux de brume de l’imparfaite réalité, ressuscite la Poésie, dégagée, plus claire et plus belle que je ne la voyais naguère, se dit le poète non sans une pointe d’ironie, du moins tant que ma mémoire ne me joue pas des tours : le doute relève lui aussi de ce genre poétique.

Il serait vain, certes, de se demander à quoi tend cet art. Il joue, il brésille, il aimerait se fondre en une sonorité triomphante. Il est pareil à celui du Tzigane qui parcourt le monde en jouant du violon.

L’orgueil de ce baladin – avoir fait danser tous les couples ici-bas ! – et son souhait, ne serait-ce pas de quitter cette terre, satisfait de son destin ? À l’instar de l’ours qu’il a rapporté d’Asie et qui est mort en lui léchant les mains après avoir effectué une dernière danse pour les hommes que son maître avait fait danser ?

Mais plus avant ! C’est la loi de la route… Au-delà de tout ce qui pourrait nous amener à nous arrêter : le toit qui nous attire, le trésor dont notre rêve nous dit qu’il a été mis à l’abri là pour nous… Au-delà !

Et je voudrais connaître qui nous mit sur la route,

Baladins vagabonds,

Pour perpétuer le rêve et pour forger le doute,

Mais l’exil a du bon.

L’exil : celui de toutes les règles ! Et pourtant, la fin est arrivée. Il s’est arrêté. On peut le voir au casino jusqu’à minuit, chef d’orchestre, vêtu d’un habit de baron polonais. Le vagabond qui a enfreint la loi de la libre errance ne pourra plus jamais retrouver la route,

la route dont son cœur

Rêva, belle comme un lac,

Aux rives d’à-jamais et d’immortalité

Et qui porte à nos lèvres pour manger et pour boire

L’haleine du matin et le soupir du soir.

Ma prose grossière ne peut rendre justice au « Tzigane ». Cette chanson célèbre la liberté de la poésie par opposition au pressant vêtement dans lequel il lui faut se glisser pour se produire dans le monde. Il ne s’agit vraiment en rien de vers qui viendraient rehausser des vignettes, bien qu’ils s’accompagnent sans manquer d’images d’un dessin extrêmement précis quant à ce que le ménestrel tzigane rencontre sur son chemin. Ce sont bien plutôt des vers dont la cadence, les entrechats nous entraînent : plus loin, plus loin et toujours plus haut !

Ma prose grossière ne peut rendre justice au « Tzigane ». Cette chanson célèbre la liberté de la poésie par opposition au pressant vêtement dans lequel il lui faut se glisser pour se produire dans le monde. Il ne s’agit vraiment en rien de vers qui viendraient rehausser des vignettes, bien qu’ils s’accompagnent sans manquer d’images d’un dessin extrêmement précis quant à ce que le ménestrel tzigane rencontre sur son chemin. Ce sont bien plutôt des vers dont la cadence, les entrechats nous entraînent : plus loin, plus loin et toujours plus haut !

Caractéristique d’André Salmon et de sa nature automnale – il ne porte pas un regard ensoleillé sur la vie –, se dégage un sonnet : « Bouquets ». Malgré la splendeur des fleurs destinées à des vases, il ne veut pas croire qu’il y ait encore des roses ni que l’été existe. Ses rêves lui ont offert la vision d’un jardin paradisiaque dont aucun coupable n’a été chassé et où aucune pénitence n’est exigée. Un lieu dont il a la nostalgie. Il est le botaniste de cette flore ; il sait où s’en est allée l’âme des lys ; mais les hommes s’imaginent que le reflet de simples fleurs suffit pour gagner des cœurs… comme si Cupidon, dans sa quête, s’équipait d’une boîte de botaniste et non d’un arc !

Ah ! vrai, c’est à pleurer quand Éros se dandine

La boîte verte au flanc, le sot, sans se douter

Que toute rose est morte et qu’il n’est plus d’été.

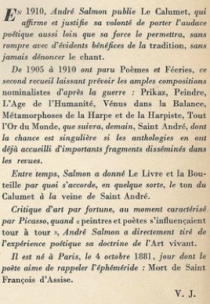

L’Année poétique, décembre 1934

Après l’exaltation des premiers quatrains, le rire silencieux et moqueur. Avant que nous ne passions à une œuvre d’un plus puissant calibre, voici une dernière chanson badine :

Après l’exaltation des premiers quatrains, le rire silencieux et moqueur. Avant que nous ne passions à une œuvre d’un plus puissant calibre, voici une dernière chanson badine :

Le poète et sa gloire !

L’oiseau dans l’air du soir,

La fille à son miroir

Et le rat dans l’armoire !

La veuve et ses sanglots,

La folle et ses grelots,

La plainte des bouleaux

Et le rire de l’eau.

La Reine en ses atours,

Les pages dans la cour,

Le lépreux dans la tour,

Moi seul et mon amour !

Relevez la grâce ainsi que le suivi des sonorités et des images. Elles semblent s’écarter de la nature et de notre monde pour gagner l’atmosphère de la romance artiste, avant de faire s’élever, dans un brusque élan, la plainte du cœur du poète !

W.G.C. Byvanck

traduit du néerlandais par Daniel Cunin

Philippe Soupault & André Salmon à propos d’Apollinaire