Poste à pourvoir

Quatre poèmes de Ruth Lasters

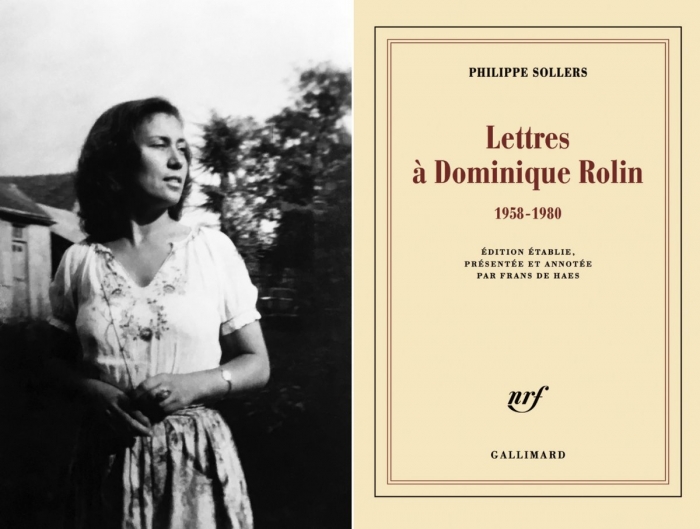

photo Wouter van Heiningen (2016)

Née en 1979 à Anvers, Ruth Lasters est entrée en littérature en 2006 : Poolijs (Glace polaire) a été entre autres récompensé par le Prix flamand du meilleur premier roman. À ce jour, elle en a publié trois autres. Mais c’est sans doute comme poète qu’elle s’est le plus affirmée, tant en se produisant sur scène qu’à travers des recueils : Vouwplannen (2007), Lichtmeters (2015, traduit en allemand et en espagnol) et Tijgerbrood (2023). Divers prix sont venus récompenser ces titres. Pour ses prises de position, en particulier sur l’enseignement, Ruth Lasters a par ailleurs remporté en 2023 le Arkprijs pour la liberté d’expression.

Née en 1979 à Anvers, Ruth Lasters est entrée en littérature en 2006 : Poolijs (Glace polaire) a été entre autres récompensé par le Prix flamand du meilleur premier roman. À ce jour, elle en a publié trois autres. Mais c’est sans doute comme poète qu’elle s’est le plus affirmée, tant en se produisant sur scène qu’à travers des recueils : Vouwplannen (2007), Lichtmeters (2015, traduit en allemand et en espagnol) et Tijgerbrood (2023). Divers prix sont venus récompenser ces titres. Pour ses prises de position, en particulier sur l’enseignement, Ruth Lasters a par ailleurs remporté en 2023 le Arkprijs pour la liberté d’expression.

Le 14 décembre 2023, Bozar a invité la poète flamande à s’exprimer au Sénat belge dans le cadre de la manifestation « Le Parlement des écrivains ». Voici la traduction française des quatre poèmes qu’elle a alors déclamé.

Poste à pourvoir

« Tu ne veux pas te sentir pleinement femme ? » « Pas encore rencontré le vrai amour ? »

« Ne me dis pas que tu ignores ce que tu peux y gagner ! » « Aurait-il des spermatozoïdes trop lents ? »

« Es-tu pessimiste au point de trouver le monde trop mal fichu pour ça ? » « Tu ne trouves pas ce choix contre-nature ? »

« Qu’est-ce qui te fait peur au juste ? » « Échouer en tant que mère, c’est ça, hein, reconnais que c’est ça ! »

« Perdre du sang tous les mois pour rien ! T’aurais pas préféré naître homme ? » « Tu ne veux donc rien transmettre ? »

Dans la saumure qui déborde

de non-mères volontaires

faute d’exceller au crawl ou à la brasse

on se retrouve elle et elle et moi

aspirées vers le fond

par des milliers de questions.

De même qu’il arrive qu’on recueille

sur un mouchoir blanc

la preuve de l’intégrité de l’hymen

de même moi, m’étant extirpée de ce bain,

j’espère voir quelqu’un recueillir

dans une serviette immaculée

ma chimérique maternité

sans l’altérer. Celui-là sur mon chemin, le plus ou le mieux

(ou les deux, je n’ai pas encore décidé) mis à mal :

je lui/leur réserve mon « Chut »

dénué de jugement, mes consolateurs écrous borgnes

pour les pas-de-vis nus de tout

le « peut-être jamais », ma caresse estivale

qui regorge de Nords perdus

très lentement réchauffés en moi.

Postuler, c’est possible en se ceignant

de la serviette la plus blanche

– plus blanche, de grâce, plus blanche ! –

ici sur le bord du bac. Mais écartez-vous

une seconde, merci, on est en train d’y déverser

quantité de sel, vinaigre et poivre en grains

pour renforcer la saumure. Ça pique méchamment

la peau et les yeux, alors qu’ici par décret officiel

les lunettes de natation sont pour le moment

et jusqu’à la ménopause – au moins soixante ovulations de plus –

strictement interdites.

Sirène

Oseriez-vous entrer dans une centrifugeuse

qui exsuderait tous vos désirs en véritables souhaits

et caprices propres à vous, dont un bras roué

et chevronné vous a gavé ? Une bouchée pour le cours de la bourse,

une bouchée pour les voisins, une autre pour le Saint SipWell à

[la longue clause blanche.

Tête tournant après les tours du tambour, oseriez-vous regarder

l’écran sur lequel apparaît, à la vue de tous,

le pourcentage des choix qui sont réellement vôtres ?

Votre terrasse en bois tropical, votre voyage en Nouvelle-Zélande,

votre guerre à plein temps au bureau

pour une paix hybride avec de la laque métallique, votre vote

[aux élections, votre munchkin,

votre progéniture et moi ?

Non ? Pas même si, le cycle terminé,

la machine déversait pièces et billets

sorte d’indemnité pour ailes rognées en dédommagement de

[la liberté dérobée,

de quoi acheter dans les boutiques environnantes

une combinaison de parachutisme, un télescope, un sac de couchage

[à capuche,

un ensemble robe de chambre aux poches remplies de bons

[de réduction pour des hôtels de rendez-vous

« très discrets, jours ouvrables », « Bettwäsche im Preis ».

Non ? Alors – pas plus que moi – vous n’osez toujours pas entrer

[dans cette machine ?

Et si le résultat du centrifugeage était strictement privé ?

À moins, bien sûr, que quelqu’un ne se révèle désir fondamental pur

[à 100 %

exempt de toute influence. Dans ce cas la turbine mugirait à bloc

[sur la place

du marché et tournoierait incoercible jusqu’à ce que

ce pur authentique ne puisse plus en sortir sur ses pieds.

Tandis que de la horde des observateurs, la tournure

[« vice de construction »

se ferait aussi fréquemment entendre que « sécurité nationale ».

Monnaie

Encore deux sommeils, Orogita. Et on aura comme au début

de chaque mois déterminé la nouvelle unité monétaire.

Ce ne sera probablement pas « Souplesse » : c’était la monnaie

[planétaire

de janvier. Les plus riches ont alors acheté

en une seule suite de saltos une villa livrée avec

un cheval blanc sellé. Une souple cambrure du dos, et on obtenait

un prix

du pain de ce jour en février : une châtaigne commune

ramassée l’automne précédent. Et en décembre, on acquérait

un sauna parfumé tout équipé contre vingt cils d’enfants.

Trois semaines avant Noël, tous ceux de moins de douze ans

avaient déjà les paupières plumées.

Roule-toi encore sur le ventre, Orogita, contre les peluches blanches

de la faim et la soif qui t’irritent la gorge

depuis que ta mère – « Elle… elle she… mine… field.. she… »

[Moulinets des bras.

Patience, ma mignonne, dès après-demain, on saura si une personne

[fortunée va faire en mars

du commerce en gros de vieilles bagues de pigeons primés, de notes

[d’une hauteur insensée, chantées

à la perfection, d’yeux de poissons

ou de variétés de câlins. Et qui plus est réduite à l’indigence :

dont les caresses hésitent, comme si elles dégoulinaient du bout

[des doigts d’un mousseur de

robinet usé.

Osselets

Si des gens qui prennent tout le temps le train à travers la roche,

à travers les montagnes taillées ô prouesse par notre espèce

plus courageux, plus obstinés

dans leur croyance en des voies d’accès

à l’autre, rien qu’en quelques coups de cils

parvenir à percer l’entêté granit

et démolir chaque reproche

vacant et moisi – le stucateur n’est jamais venu.

Nous aurions pu jouer aux osselets

avec tous ces débris de roches amputées

pour construire des voies ferrées,

pour se frayer un passage,

lançant ces cailloux

en l’air à chaque silence pesant, les rattrapant

dans la paume puis les replaçant

sur les phalanges. Et de les lancer

toujours plus haut, plus frénétiquement, ces débris de roche acérés

à mesure qu’on éprouvait des difficultés

à parler. Et à supposer qu’on soit tombé

lors d’un blind date sur une personne

aux doigts intacts, inaltérés,

on aurait pu détaler, juste à temps,

en frémissant.

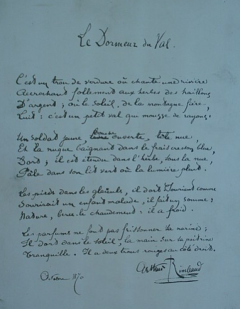

traduction du néerlandais : Daniel Cunin

Le débat qui a suivi la lecture des essais et poèmes au Sénat (14/12/2023)

Si je prends votre place, sachez que je ne vous pousse pas pour autant dehors : vous demeurez le bienvenu, à présent en tant que membre d’honneur. Aujourd’hui où il m’est donné de prendre la parole entre ces murs, force m’est de reconnaître que l’Académie Royale de Langue et de Littérature Néerlandaises, bien qu’elle n’offre pas l’immortalité, présente quelques avantages par rapport à l’Académie française. Point besoin de postuler pour être élu – ce qui épargne bien du temps et bien des obligations –, point besoin d’acquérir un sabre incrusté de pierres précieuses et un costume brodé hors de prix. La KANTL n’offre-t-elle pas de surcroît au nouvel élu l’opportunité de prononcer une sorte de nécrologie de son prédécesseur… en présence de ce dernier ? Car je vous préfère, Frans, bien vivant parmi nous et ne vous tiens aucunement rigueur du fait que notre toute première prise de contact ne se soit pas déroulée sous les meilleurs auspices.

Si je prends votre place, sachez que je ne vous pousse pas pour autant dehors : vous demeurez le bienvenu, à présent en tant que membre d’honneur. Aujourd’hui où il m’est donné de prendre la parole entre ces murs, force m’est de reconnaître que l’Académie Royale de Langue et de Littérature Néerlandaises, bien qu’elle n’offre pas l’immortalité, présente quelques avantages par rapport à l’Académie française. Point besoin de postuler pour être élu – ce qui épargne bien du temps et bien des obligations –, point besoin d’acquérir un sabre incrusté de pierres précieuses et un costume brodé hors de prix. La KANTL n’offre-t-elle pas de surcroît au nouvel élu l’opportunité de prononcer une sorte de nécrologie de son prédécesseur… en présence de ce dernier ? Car je vous préfère, Frans, bien vivant parmi nous et ne vous tiens aucunement rigueur du fait que notre toute première prise de contact ne se soit pas déroulée sous les meilleurs auspices.

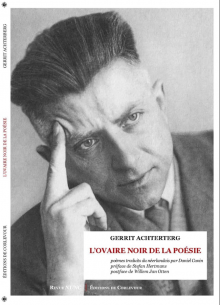

Cher Daniel, la qualité et la diversité de tes traductions, ton engouement et ton amour sans faille pour le néerlandais et la littérature néerlandaise font que tu as, à juste titre, ta place au sein de notre compagnie. Au fond, l’Académie peut être reconnaissante aux deux jeunes anonymes beautés dont tu as fait la connaissance à Aix-en-Provence, car, sans elles, nous n’aurions probablement jamais pu saluer ta présence parmi nous. Et nos remerciements s’étendent à ton institutrice « vieille école » de Champdray, à tes profs de français d’Arbois et de Carpentras, et surtout à toutes celles et tous ceux qui t’ont aidé à découvrir le néerlandais de plus près – à ce sujet, je suis heureux de mentionner notre membre étranger Philippe Noble –, à la Taalunie (Union de la langue néerlandaise) qui t’a permis d’enseigner pendant dix ans la traduction littéraire à la Sorbonne ainsi qu’aux Fonds flamand et néerlandais pour la littérature qui, en donnant des aides aux éditeurs français, ont rendu et rendent encore possible l’accomplissement de ta vocation.

Cher Daniel, la qualité et la diversité de tes traductions, ton engouement et ton amour sans faille pour le néerlandais et la littérature néerlandaise font que tu as, à juste titre, ta place au sein de notre compagnie. Au fond, l’Académie peut être reconnaissante aux deux jeunes anonymes beautés dont tu as fait la connaissance à Aix-en-Provence, car, sans elles, nous n’aurions probablement jamais pu saluer ta présence parmi nous. Et nos remerciements s’étendent à ton institutrice « vieille école » de Champdray, à tes profs de français d’Arbois et de Carpentras, et surtout à toutes celles et tous ceux qui t’ont aidé à découvrir le néerlandais de plus près – à ce sujet, je suis heureux de mentionner notre membre étranger Philippe Noble –, à la Taalunie (Union de la langue néerlandaise) qui t’a permis d’enseigner pendant dix ans la traduction littéraire à la Sorbonne ainsi qu’aux Fonds flamand et néerlandais pour la littérature qui, en donnant des aides aux éditeurs français, ont rendu et rendent encore possible l’accomplissement de ta vocation.