Un traducteur de Louis Couperus

Paul Eyquem, traducteur de néerlandais

Déclaré mort à l’âge de 7 ans par le médecin, Paul Louis Bernard Eyquem (Canterac, 4 mai 1875 - Lafarde, 1er octobre 1940) est sorti de cette mort apparente, pour réclamer une pomme, alors qu’on veillait sa dépouille. Plus tard, après avoir obtenu un diplôme de bachelier ès-lettres dans la région bordelaise, il devient militaire. Ses ambitions littéraires l’amènent a publier sous le pseudonyme H.P. Harlem (un long poème, « Le Cygne », Revue Blanche, 1er septembre 1898, p. 71-76 après une chronique un peu plus tôt dans cette même revue – vol. 16, p. 319-320 ; un autre poème intitulé « Impressions » dans L’Ermitage, 1899, vol. 18, p. 420-421 ; « À la plus pure », L’Ermitage, 1903, vol. 27, p. 282-285…) ou encore à fréquenter les « Mardis » de Mallarmé, côtoyant à l’époque Heredia, Huysmans, Henri de Régnier… Il semble que l’on ait gardé bien peu d’œuvres de sa main.

Vers 1900, il s’établit à Utrecht pour enseigner à l’école Berlitz avant de bientôt donner des cours privés de français et des conférences, dont certaines dans le cadre de l’Alliance française, sur Verlaine, Rimbaud, Gérard de Nerval, Laforgue… ; ainsi, au début de l’année 1906 tient-il une série de 6 conférences dans sa ville d’adoption sur les thèmes suivants : L’Artiste et la Société ; Un conteur : Villiers de l’Isle Adam ; Un penseur : Le Comte de Gobineau ; Un sculpteur : Auguste Rodin ; Un peintre : Eugène Carrière ; Un poète : Émile Verhaeren. Il lui arriva aussi d’évoquer les écrivains néerlandais : « …le 25 novembre 1924, M. Paul Eyquem (…) a donné une conférence sur nos littérateurs modernes. Selon lui la langue des Hollandais était claire comme leurs tableaux et la littérature néerlandaise donnait la joie de voir clair » rapporte le journal De Telegraaf (27 novembre 1924).

Devenu un grand connaisseur et des Pays-Bas et des langues néerlandaise et malaise, il vit tant bien que mal de traductions et de quelques autres activités. Rentré en France en 1911, il épouse à Bordeaux l’année d’après le sculpteur Jeanne-Louise Lot ; le couple s’établit ensuite à Paris. Traducteur assermenté auprès du Tribunal de la Seine, il sera rattaché de 1915 à 1940 au Bureau de l’Information du Ministère français des Affaires étrangères, emploi grâce auquel il entretenait un lien permanant avec la Belgique et la Hollande ; au sein de ce ministère, il a longtemps travaillé dans le service de Jean Giraudoux. Il a pu par ailleurs donner des cours de français à des Néerlandais séjournant à Paris, par exemple au futur journaliste J.L. Heldring, lui ouvrant les yeux sur une possible entente entre Staline et Hitler plus d’un an avant le pacte germano-soviétique. Nommé en 1926 membre exceptionnel de la Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Académie néerlandaise des Belles-Lettres), il retourne souvent en Hollande où il avait d’ailleurs séjourné à l’époque de la Grande Guerre comme interprète de l’armée française et représentant du service de presse du gouvernement français : ainsi, fin 1918-début 1919, il y a rencontré à quelques reprises Frederik van Eeden (1860-1932) qui le qualifie dans son journal de « journaliste français ». Dans ce pays, il entretient des liens plus ou moins amicaux avec d’autres écrivains dont Dirk Coster (1887-1956), Johan de Meester (1860-1931), Top Naeff (1878-1953), la philosophe et romancière Cary van Bruggen (1881-1932) ou encore le peintre R.N. Roland Holst (1868-1938). À Paris, il côtoie aussi certains écrivains néerlandais : dans sa correspondance, Eddy du Perron, qui a partagé un repas avec lui et quelques autres personnes, le considère, du moins selon ses premières impressions, comme un « bavasseur des plus doués » ; il reconnaît à ce barbu peu génial une certaine intelligence et un certain raffinement dès lors qu'on le compare à Benjamin Crémieux (lettre du 26 novembre 1932 à Jan Greshoff).

Vivant avec son épouse au milieu de chats, de gravures sur bois japonaises et de livres qu’il est parvenu à collectionner malgré un certain dénuement – 4, impasse Ronsin à Paris, où se trouvaient alors des maisons délabrées habitées par des artistes et où picoraient des poules –, ayant renoncé à ses ambitions de poète, il publie de temps à autres une contribution :

« La Peinture hollandaise moderne », Le Monde Nouveau, 3, 1921 ;

« Aux Indes néerlandaises : Le syndicalisme musulman et la IIIe internationale », p. 55-83, Revue du Monde musulman, déc. 1922 ;

un texte dans Les Arts de la Maison. Choix des œuvres les plus expressives de la décoration contemporaine, [éd.] Christian Zervos, printemps-été 1924, Paris, Albert Morance [publication à laquelle a également contribué R.-N. Roland Holst] ;

« Littérateurs hollandais contemporains et lettres françaises », La Haye, 1924…

Il donne par ailleurs maintes traductions de textes néerlandais – poèmes, nouvelles, articles :

« Histoire du Joueur de flûte et de la belle danseuse », d’Augusta de Wit, Le Monde Nouveau, 1930 ;

La danse dans le Théâtre javanais de Th. B. van Lelyveld (Paris, Floury, 1931, préface de Sylvain Lévi) ;

d’Ellen Forest (1880-1959), romancière totalement oubliée aujourd’hui, le roman Yuki San (Paris, Plon 1925) ;

une thèse : R.H.W. Regout, La Doctrine de la guerre juste de saint Augustin à nos jours, d’après les théologiens et les canonistes catholiques (Paris, Pedone, 1934) ;

J.H. Plantenga, L’Architecture religieuse dans l’ancien Duché de Brabant depuis le règne des Archiducs jusqu’au gouvernement autrichien (1598-1713) (La Haye, M. Nijhoff, 1926)…

Il lui est même arrivé de traduire des textes français en néerlandais comme la brochure de J. Romieu, De Bolschevistische publicaties en de Fransche politiek. (Zwartboek en Geelboek), Paris, Costes, 1923.

Paul Eyquem est mort peu après avoir regagné sa région natale dans les semaines qui ont suivi le déclanchement de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ses mémoires – Bewegend portret (1960) –, le journaliste Henri Wiessing (1878-1961), qui l’a revu à Paris en mai 1940, nous dit qu’il était un homme fatigué par la bureaucratie française et par l’incapacité des politiques.

(source principale : C. Serrurier, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1946-1947, p. 47-49)

Paul Eyquem, traducteur de Louis Couperus

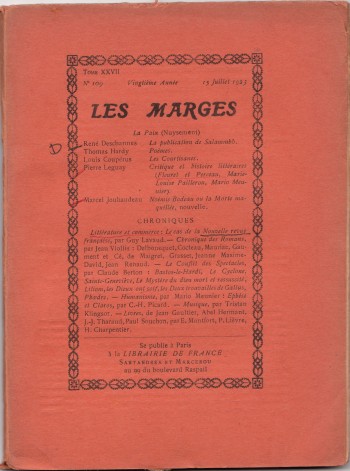

Paul Eyquem a sans doute caressé le projet de traduire l’une des œuvres de Louis Couperus, Het snoer der ontferming – Japansche legenden (Le Collier de la Miséricorde – Légendes Japonaises). Deux textes de ce recueil ont paru en traduction française en 1923 ; la mort de l’écrivain la même année l’aura peut-être amené à renoncer à ce projet. Dans « La mort de Louis Couperus (texte) » sur ce blog, nous avons évoqué celui paru dans la revue Les Marges : le 15 juillet, veille de la mort de l’écrivain, paraissait en France une de ses nouvelles en traduction dans la revue Les Marges (tome XXVIII, n° 109, 20ème année, p. 181-184) : Les Courtisanes, autrement dit De oirans (courtizanen), la treizième petite légende d’un recueil de proses « japonaises », Le Collier de la Miséricorde (Het snoer der ontferming), publiées en livraisons puis en volume, mais seulement après la mort de leur auteur. Le traducteur, Paul Eyquem, précisait dans une note : « La Hollande célèbre ce mois-ci le soixantième anniversaire de Couperus. Les Marges sont particulièrement heureuses de s’associer à cet hommage. Les pages traduites ci-dessus sont extraites d’un livre en cours de publication dans la revue Groot Nederland : Le Collier de la Miséricorde. »

Les Nouvelles littéraires, 16/06/1923, Lettres hollandaises, avec un portrait de Couperus

Peu avant, dans Les Nouvelles Littéraires, Artistiques et Scientifiques du samedi 16 juin 1923, qui consacre toute sa première page à la mort de Pierre Loti, les lecteurs français pouvaient lire, à côté d’un portrait du romancier néerlandais, un premier passage du Collier de la Miséricorde : « Vivier et Cascade ». Dans une brève présentation, Paul Eyquem écrit : « La page, dont en humble hommage, nous donnons aujourd’hui la traduction, est extraite d’un ouvrage en cours de publication : Le Collier de la Miséricorde, fruit d’une récente visite au Japon. Pour la richesse du coloris, la grâce et la fermeté de l’arabesque, l’intensité de l’émotion, la profondeur du symbole, l’écrivain des Pays-Bas y rivalise, non sans succès, avec les plus grands artistes du pays du Soleil Levant. » Voici cette traduction :

Vivier et Cascade

Le torrent se précipitait du haut des rocs que des mains habiles avaient entassés dans le parc où ils formaient une flaque, un vivier environné de roches également amoncelées. Sous les irisations intermittentes du soleil le torrent, la cascade écumaient et clapotaient.

Dans le vivier, à foison, nageaient des carpes d’apparat, poissons étincelant, poissons à des joyaux pareils, blancs, dorés, argentés, verts, bleus et rouges, toujours l’une suivant l’autre, toujours tour après tour, toujours et sans relâche.

Le torrent, l’eau multiple chantait et clamait :

« Ah ! voyez donc comme ces carpes, sans but et sans répit, toujours l’une suivant l’autre, toujours tour après tour, nagent dans notre petit vivier ! Or moi qui tombe abondamment des rochers je m’achemine, écumeuse et clapotante, vers mon but noble et lointain : la mer que je devine là-bas – Rivière après ma chute, puis large fleuve je roule vers le but que je sais : la mer éternelle ! »

Autour du vivier et sous la cascade rêvaient, silencieux et calmes, les rochers, blocs arrondis, artistement disposés par la main des hommes. Et ils murmuraient sous leur mousse épaisse :

« Nous ne coulons pas comme l’eau, nous ne nageons pas comme les carpes et nous ne nous connaissons aucun but dans notre immobilité. Mais des sages et des saints nous ont promis que, bien que nous semblions avoir été fixés ici pour l’éternité par des mains humaines, nous entrerons un jour, en flottant, dans le sacré Nirvâna, nous, rochers, tout comme les Bouddhas eux-mêmes.

« La patience est toute notre sagesse et le rêve notre seule action : nous attendons, nous attendons patiemment et silencieusement. »

Les carpes inlassablement nageaient en rond, l’eau se précipitait sans repos du haut des rocs ; deux grands papillons noirs, frémissants d’amour, voltigeaient sur les camélias pourpres.

« Vijver met karpers en waterval », Groot Nederland, printemps 1923, repris dans VW 47, Het snoer der ontferming – Japansche legenden, pp. 33-34. Traduction par Paul Eyquem, Les Nouvelles Littéraires, Artistiques et Scientifiques, samedi 16 juin 1923.

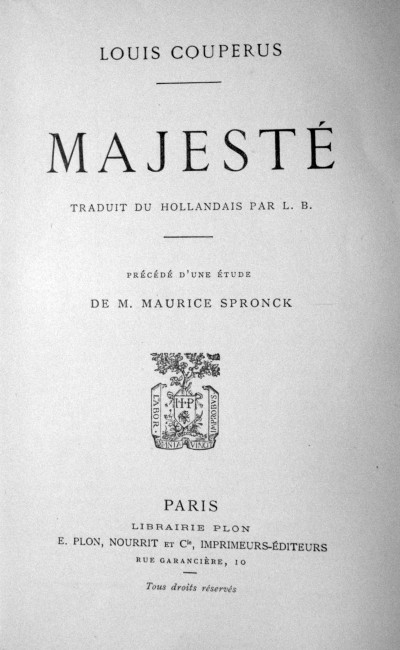

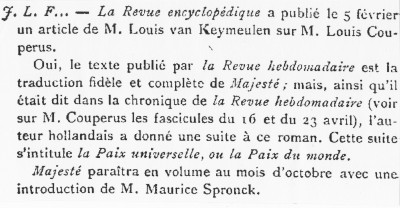

« Au commencement de 1896, je me trouvais en Hollande. Un ami, Français établi à Rotterdam, me donna à lire la traduction encore manuscrite d’un roman dont ont faisait grand bruit dans le public lettré néerlandais, qui avait été déjà publié avec succès en anglais et en allemand, et qui s’intitulait Majesté. De son auteur, Louis Couperus, je savais vaguement le nom par M. Théodor de Wyzéwa et par un article de la Bibliothèque universelle de Lausanne, en date de 1895. Quant aux écrits mêmes de M. Louis Couperus, je les ignorais profondément, et j’admettais de confiance qu’ils fussent des chefs-d’œuvre admirables, exotiques et inconnus en France, quoique dignes d’un meilleur sort. La lecture de Majesté, commencée sans la moindre prévention particulièrement favorable, me frappa donc d’autant plus que je ne m’attendais pas à une révélation de ce genre. Ce n’était point l’éternel roman, drame ou poème étranger, découvert par un traducteur ou un critique ingénieux, et dont toute la valeur est faite de quelques détails pittoresques, de quelques nouveaux traits de mœurs ou de caractère, qui amusent les blasés de la littérature et qui charment les abstracteurs de quintessence esthétique. C’était un récit très simple, presque sec, sans aucune surcharge descriptive, – sauf peut-être dans les premiers chapitres, – et d’une conception philosophique et morale extraordinairement forte. Le redoutable problème du gouvernement des sociétés modernes avait été posé là par l’auteur ; il en avait discuté les solutions contradictoires, et, de l’angoisse de ceux à qui incombe le lourd devoir héréditaire de conduire les peuples, il avait fait une tragédie poignante et puissante, une tragédie avec chœur à la manière antique, et dont le chœur était l’humanité elle-même. En allant à La Haye, je rendis visite à M. Louis Couperus ; il me reçut une soirée chez lui, dans une de ces maisons hollandaises où la vie semble plus close que dans nos habitations de France ; la physionomie, du reste, le regard, les gestes, l’allure générale, tout décèle en ce jeune homme une existence plutôt intérieure et méditative, une âme plus disposée à se replier en soi qu’à s’épancher au dehors, un tempérament d’observateur flegmatique et de penser concentré, avec une nuance de sensibilité voilée presque maladive. Le front, haut et large, est encore agrandi par une calvitie précoce ; la parole semble un peu hésitante, soit habitude de la réflexion solitaire, soit aussi parce qu’il s’exprime en français, purement, mais comme dans une langue dont il ne possède pas l’usage familier. Je ne sais d’ailleurs si son esprit et son talent ont été plus ou moins influencés par les littératures anglaises ou allemande ; la nôtre, en tout cas, ne paraît pas l’avoir profondément pénétré ; il en parle d’une manière assez superficielle ; son enthousiasme pour les qualités réalistes de M. Émile Zola ressemble un peu à un enthousiasme de commande ; l’éloge, très vif et très vague, qu’il fait de l’auteur de l’Assommoir me donnerait même à supposer qu’il l’admire surtout par un sentiment de courtoisie internationale. Il lui est arrivé parfois cependant, à lui aussi, d’être inculpé de réalisme, et on l’a vu, de ce chef, vertement relevé, au nom de la morale, par la critique protestante orthodoxe. (…) ; son réalisme n’a pas le moindre rapport avec le pessimisme volontairement grossier et brutalement agressif de M. Émile Zola et de ses disciples ; au fond, il n’est pas même réaliste, dans le sens où nous avons coutume d’entendre le mot, et, lorsqu’il affirme n’appartenir à aucune école, on peut, par le plus rapide examen de ses œuvres, vérifier que son affirmation est parfaitement exacte. (…) Sept romans de lui et un recueil de nouvelles ont déjà paru en moins de dix ans. De ces divers romans, le plus célèbre, et le plus justement célèbre, c’est Majesté ; c’est à lui – malgré la valeur des deux œuvres qui lui font suite : la Paix universelle et Primo Cartello – que l’auteur doit sa réputation, et c’est lui qui mérite avant tous les autres de n’être pas inconnu en France. (…) M. Louis Couperus avait longuement mûri son sujet avant d’en esquisser une seule ligne ; s’il le rédigea rapidement, en trois mois, presque sans correction, au lendemain de la mort de sa mère, il y avait songé durant plus de trois années. Un hasard lui en fournit l’idée première. Il feuilletait un jour une collection du Graphic ; il fut frappé par un portrait du tzar actuel, alors tzarewitch, au moment de son voyage dans l’Extrême-Orient ; le prince était représenté la tête penchée en avant, les yeux levés pour regarder au loin et comme perdus vers l’horizon, avec une expression intense de lourde mélancolie et de rêverie profonde. Tandis qu’il contemplait cette image banale d’une revue illustrée, tout un monde de pensées obscures envahissait le cerveau de l’écrivain ; le drame de ceux en qui réside la souveraineté, dans cette heure trouble de l’histoire qu’aujourd’hui nous traversons, s’évoqua de lui-même devant son esprit, et, comme d’autres avaient fait et refait déjà mille fois le roman de l’Ambitieux, de l’Amant ou du Jaloux, il médita d’écrire le roman du Roi. (…) Par une coïncidence curieuse, – puisque certainement aucun des deux auteurs ne s’est inspiré de l’autre, – presque au moment où M. Louis Couperus publiait Majesté, un écrivain français, M. Jules Lemaître, dans son roman des Rois, traitait le même sujet, avec une affabulation à peu près semblable, pour aboutir à des conclusions pareilles. »

« Au commencement de 1896, je me trouvais en Hollande. Un ami, Français établi à Rotterdam, me donna à lire la traduction encore manuscrite d’un roman dont ont faisait grand bruit dans le public lettré néerlandais, qui avait été déjà publié avec succès en anglais et en allemand, et qui s’intitulait Majesté. De son auteur, Louis Couperus, je savais vaguement le nom par M. Théodor de Wyzéwa et par un article de la Bibliothèque universelle de Lausanne, en date de 1895. Quant aux écrits mêmes de M. Louis Couperus, je les ignorais profondément, et j’admettais de confiance qu’ils fussent des chefs-d’œuvre admirables, exotiques et inconnus en France, quoique dignes d’un meilleur sort. La lecture de Majesté, commencée sans la moindre prévention particulièrement favorable, me frappa donc d’autant plus que je ne m’attendais pas à une révélation de ce genre. Ce n’était point l’éternel roman, drame ou poème étranger, découvert par un traducteur ou un critique ingénieux, et dont toute la valeur est faite de quelques détails pittoresques, de quelques nouveaux traits de mœurs ou de caractère, qui amusent les blasés de la littérature et qui charment les abstracteurs de quintessence esthétique. C’était un récit très simple, presque sec, sans aucune surcharge descriptive, – sauf peut-être dans les premiers chapitres, – et d’une conception philosophique et morale extraordinairement forte. Le redoutable problème du gouvernement des sociétés modernes avait été posé là par l’auteur ; il en avait discuté les solutions contradictoires, et, de l’angoisse de ceux à qui incombe le lourd devoir héréditaire de conduire les peuples, il avait fait une tragédie poignante et puissante, une tragédie avec chœur à la manière antique, et dont le chœur était l’humanité elle-même. En allant à La Haye, je rendis visite à M. Louis Couperus ; il me reçut une soirée chez lui, dans une de ces maisons hollandaises où la vie semble plus close que dans nos habitations de France ; la physionomie, du reste, le regard, les gestes, l’allure générale, tout décèle en ce jeune homme une existence plutôt intérieure et méditative, une âme plus disposée à se replier en soi qu’à s’épancher au dehors, un tempérament d’observateur flegmatique et de penser concentré, avec une nuance de sensibilité voilée presque maladive. Le front, haut et large, est encore agrandi par une calvitie précoce ; la parole semble un peu hésitante, soit habitude de la réflexion solitaire, soit aussi parce qu’il s’exprime en français, purement, mais comme dans une langue dont il ne possède pas l’usage familier. Je ne sais d’ailleurs si son esprit et son talent ont été plus ou moins influencés par les littératures anglaises ou allemande ; la nôtre, en tout cas, ne paraît pas l’avoir profondément pénétré ; il en parle d’une manière assez superficielle ; son enthousiasme pour les qualités réalistes de M. Émile Zola ressemble un peu à un enthousiasme de commande ; l’éloge, très vif et très vague, qu’il fait de l’auteur de l’Assommoir me donnerait même à supposer qu’il l’admire surtout par un sentiment de courtoisie internationale. Il lui est arrivé parfois cependant, à lui aussi, d’être inculpé de réalisme, et on l’a vu, de ce chef, vertement relevé, au nom de la morale, par la critique protestante orthodoxe. (…) ; son réalisme n’a pas le moindre rapport avec le pessimisme volontairement grossier et brutalement agressif de M. Émile Zola et de ses disciples ; au fond, il n’est pas même réaliste, dans le sens où nous avons coutume d’entendre le mot, et, lorsqu’il affirme n’appartenir à aucune école, on peut, par le plus rapide examen de ses œuvres, vérifier que son affirmation est parfaitement exacte. (…) Sept romans de lui et un recueil de nouvelles ont déjà paru en moins de dix ans. De ces divers romans, le plus célèbre, et le plus justement célèbre, c’est Majesté ; c’est à lui – malgré la valeur des deux œuvres qui lui font suite : la Paix universelle et Primo Cartello – que l’auteur doit sa réputation, et c’est lui qui mérite avant tous les autres de n’être pas inconnu en France. (…) M. Louis Couperus avait longuement mûri son sujet avant d’en esquisser une seule ligne ; s’il le rédigea rapidement, en trois mois, presque sans correction, au lendemain de la mort de sa mère, il y avait songé durant plus de trois années. Un hasard lui en fournit l’idée première. Il feuilletait un jour une collection du Graphic ; il fut frappé par un portrait du tzar actuel, alors tzarewitch, au moment de son voyage dans l’Extrême-Orient ; le prince était représenté la tête penchée en avant, les yeux levés pour regarder au loin et comme perdus vers l’horizon, avec une expression intense de lourde mélancolie et de rêverie profonde. Tandis qu’il contemplait cette image banale d’une revue illustrée, tout un monde de pensées obscures envahissait le cerveau de l’écrivain ; le drame de ceux en qui réside la souveraineté, dans cette heure trouble de l’histoire qu’aujourd’hui nous traversons, s’évoqua de lui-même devant son esprit, et, comme d’autres avaient fait et refait déjà mille fois le roman de l’Ambitieux, de l’Amant ou du Jaloux, il médita d’écrire le roman du Roi. (…) Par une coïncidence curieuse, – puisque certainement aucun des deux auteurs ne s’est inspiré de l’autre, – presque au moment où M. Louis Couperus publiait Majesté, un écrivain français, M. Jules Lemaître, dans son roman des Rois, traitait le même sujet, avec une affabulation à peu près semblable, pour aboutir à des conclusions pareilles. »