ALEXANDRE COHEN

LES ANNEES ANARCHISTES (5)

Cohen et la langue française :

le journaliste et le traducteur

Anarchisme intellectuel d’un côté, anarchisme pagaille de l’autre. Alexandre Cohen participe évidemment des deux, à La Haye comme à Paris ensuite. Mais alors qu’en France, les bombes commencent à faire trembler magistrats et politiciens, il livre de son côté une tout autre bataille. Une bataille sur le papier. Et la gagne au bout de deux ou trois ans, Le Matin étant le premier quotidien dans lequel il parvient à placer régulièrement sa prose. Comme il est sans le sou, il se rend, pour rédiger ses articles, dans un grand café des boulevards où la presse étrangère est disponible : sans stabilo, sans paire de ciseaux, sans scanner, il fait ce que font aujourd’hui tous les journalistes. La langue française lui est bientôt devenue une deuxième langue maternelle. Aussi publie-t-il, en plus du Matin, dans L’Endehors, le Père Peinard, La Revue Anarchiste, L’Attaque, et signe finalement son premier article sous son nom dans Le Figaro du 31 mai 1893 (sur 5 colonnes en page 3), article intitulé Les Social-Démocrates et leur propagande. Il ne gagne toujours pas des mille et des cents, mais il n’en est pas moins heureux : « Je me satisfais de deux ou trois cents francs par mois – que je ne gagne pas même tout le temps ! – et je ne voudrais pas échanger ma liberté, ma liberté de parole contre tous les trésors de Golconde. J’ose dire que je n’ai pas, en un peu plus de quarante années de journalisme, écrit un article ni même une ligne en songeant que c’était mon gagne pain et qu’il me fallait donc faire attention à ne pas le perdre ! Jamais je n’ai servi les opinions des journaux auxquels j’ai successivement collaboré et qui étaient de tendance ou de couleur politique très variées. J’ai toujours eu de la considération pour ces journaux et les ai utilisés dans la mesure du possible comme les véhicules de mes propres idées, de mes propres conceptions, de mes sympathies et antipathies personnelles. » (82) Cette volonté de ne pas trahir sa pensée distingue les écrits laissés par Cohen ; et elle l’a, on peut s’en douter, conduit à se faire des ennemis, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne. (83)

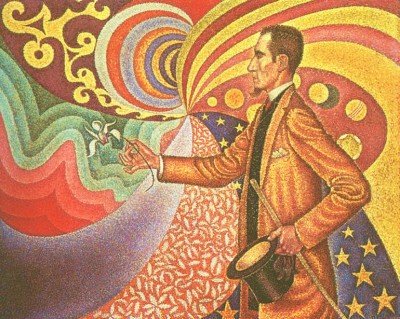

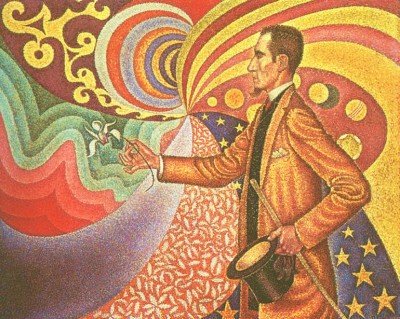

F. Fénéon, par Paul Signac, 1890, coll. privée

Sous la IIIe République, la presse française traverse son âge d’or et pour un polémiste aux coudées franches, la violence écrite ne connaît guère de limites. Les canards d’alors se prêtent à ce genre d’exercice d’autant plus que la politique intérieure occupe une place de premier choix dans leurs colonnes. (84) Un Alfred Jarry saura apprécier quelques années plus tard la prose française de « M. Alexandre Cohen ». (85) Le « non-conformiste » (86) hollandais se range à ce titre dans une tradition bien hexagonale et bien peu batave : « La littérature française est en majeure partie d’essence critique, parfois même en révolte ouverte contre la société à laquelle elle s’adresse. » (87) Il était d’ailleurs à très bonne école : « Nous étions de grands amis et vivions dans le même quartier. Je lui fus redevable de beaucoup, aussi bien pour ce qui a trait à la langue que pour ce qui touche à la littérature ; et c’est lui qui a éveillé le sentiment du beau qui jusqu’alors somnolait en moi. » (88) Cet ami dont il parle n’est autre que l’auteur décrit par Jean Paulhan en ces termes : « Nous n’avons peut-être eu en cent ans qu’un critique, et c’est Félix Fénéon. » (89) En Hollande, la polémique ne semble pas jouir d’un statut comparable. Rares sont en effet les auteurs qui affirment comme le poète et essayiste Gerrit Komrij : « Contrairement aux historiens et aux lecteurs affamés de faits divers, je considère la polémique comme le plus haut genre littéraire. » (90)

À côté de son activité journalistique, Alexandre Cohen passe pas mal de temps à traduire toutes sortes de documents et d’articles, ceux de F. Domela Nieuwenhuis par exemple – dont la qualité stylistique n’égalait pas celle de son cadet. Mais il a également des occupations purement littéraires. On lui demande d’abord de traduire en néerlandais un des grands succès de l’époque :

J’étais à Paris depuis peu de mois lorsque j’entrai en contact avec Zola. Je m’étais rendu chez lui pour obtenir l’autorisation de traduire Au Bonheur des Dames que le journal gantois Vooruit voulait publier sous forme de feuilletons. Il m’accueillit chaleureusement dans son appartement de la rue de Bruxelles qui était rempli du plancher au plafond d’un surprenant bric-à-brac de meubles et de sculptures en bois anciennes ou pseudo-anciennes. Un étalage que je devais retrouver ultérieurement chez Anatole France dont l’intérieur, à la villa Saïd, bien que témoignant d’un meilleur goût que celui de Zola, me parût un peu surchargé (91). Zola ne me donna pas seulement l’autorisation désirée mais il renonça, comme il se devait, aux droits d’auteur lui revenant, au profit de Vooruit. Il poussa l’amabilité jusqu’à m’honorer d’un exemplaire du livre que je devais traduire en y apposant la dédicace : « À Alexandre Cohen, son dévoué confrère Émile Zola ». Il s’agissait probablement de la formule qu’il utilisait habituellement à l’égard des journalistes à qui il n’avait rien de plus cordial à dire. Mais cette dédicace me remplit de fierté – pensez donc un peu : Émile Zola mon dévoué confrère ! – et me réconcilia pratiquement avec l’extrême modicité du montant dont je devais me contenter pour la traduction du roman, cent francs seulement ! (92)

début du premier article de Cohen publié dans Le Figaro, 31/05/1893

Ultérieurement, le 11 juin 1890, Alexandre Cohen adresse au romancier une demande écrite : « Monsieur, J’ai l’honneur de vous prier, de bien vouloir m’accorder l'autorisation de traduire en Hollandais votre conte Le Sang des Contes à Ninon... » Cette traduction parut dans Recht voor Allen. L’admiration qu’il voue alors au chef de file du naturalisme est encore intacte. Pour remercier le romancier du soutien qu’il lui a prêté fin 1893 lors de ses démêlés avec la police – Zola lui avait entre autres fait parvenir 100 francs par l’intermédiaire de Fénéon, somme qu’avait aussi versée Francis Magnard, directeur du Figaro –, il n’hésitera pas à lui avouer : « ... je suis votre obligé à plus d’un titre. Germinal que je lus, il y a quelques années en captivité, aux Indes, a fait de moi le conscient et incurable révolté que je suis. Je vous en ai toujours aimé. » (93) À l’époque de l’affaire Dreyfus, sans soutenir inconditionnellement Zola, Cohen regrettera que les Pays-Bas ne connaissent personne de cette trempe pour élever la voix contre les escrocs patentés. (94)

Affiche La Revue blanche, Toulouse Lautrec

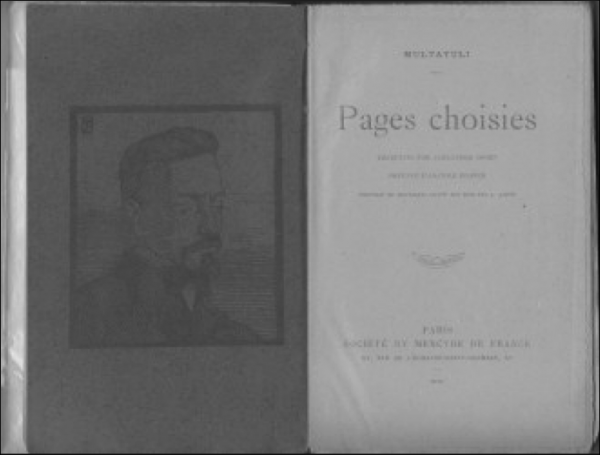

En 1893, il transpose en français sous le titre Âmes Solitaires la pièce de Gerhart Hauptmann Einsame Menschen que Lugné-Poë souhaite monter ; Alexandre connaissait le metteur en scène depuis un certain temps et a fait partie des figurants – « avec Fénéon, avec Barrucand, avec plus ou moins tous les collaborateurs de L’Endehors, et avec une équipe de fidèles du Père Peinard » – dans le quatrième acte de L’Ennemi du peuple d’Ibsen joué le 11 novembre de la même année. Durant l’été 1895, lors d’un séjour à la Conciergerie, il jonglera de nouveau avec les langues allemande et française : le petit homme traduit en effet des pages du Zarathustra derrière les barreaux. (95) Les Japansche Gesprekken de Multatuli deviendront sous sa main le Dialogue Japonais et il traduira quelques années plus tard, enfermé cette fois dans une prison hollandaise, un choix de textes de « ce philosophe néerlandais dont la pensée est si profonde et si puissante d’ironie ». (96) Dans la même cellule, il s’attellera à fondre dans sa langue maternelle des poèmes de Verlaine, un Verlaine qui avait laissé un souvenir mitigé dans les milieux artistiques lors de sa visite aux Pays-Bas en 1892. D’autres traductions paraîtront dans les années suivantes comme celles de textes d’un de ses auteurs favoris, H. Heine, ou encore des pièces du dramaturge néerlandais H. Heijermans. Entre 1900 et 1904, il rédigera des articles éclairant les lecteurs du Mercure de France sur la littérature néerlandaise. Alexandre Cohen poursuivra ainsi le travail entrepris par Xavier Marmier dans La Revue des Deux Mondes. (97)

En 1893, il transpose en français sous le titre Âmes Solitaires la pièce de Gerhart Hauptmann Einsame Menschen que Lugné-Poë souhaite monter ; Alexandre connaissait le metteur en scène depuis un certain temps et a fait partie des figurants – « avec Fénéon, avec Barrucand, avec plus ou moins tous les collaborateurs de L’Endehors, et avec une équipe de fidèles du Père Peinard » – dans le quatrième acte de L’Ennemi du peuple d’Ibsen joué le 11 novembre de la même année. Durant l’été 1895, lors d’un séjour à la Conciergerie, il jonglera de nouveau avec les langues allemande et française : le petit homme traduit en effet des pages du Zarathustra derrière les barreaux. (95) Les Japansche Gesprekken de Multatuli deviendront sous sa main le Dialogue Japonais et il traduira quelques années plus tard, enfermé cette fois dans une prison hollandaise, un choix de textes de « ce philosophe néerlandais dont la pensée est si profonde et si puissante d’ironie ». (96) Dans la même cellule, il s’attellera à fondre dans sa langue maternelle des poèmes de Verlaine, un Verlaine qui avait laissé un souvenir mitigé dans les milieux artistiques lors de sa visite aux Pays-Bas en 1892. D’autres traductions paraîtront dans les années suivantes comme celles de textes d’un de ses auteurs favoris, H. Heine, ou encore des pièces du dramaturge néerlandais H. Heijermans. Entre 1900 et 1904, il rédigera des articles éclairant les lecteurs du Mercure de France sur la littérature néerlandaise. Alexandre Cohen poursuivra ainsi le travail entrepris par Xavier Marmier dans La Revue des Deux Mondes. (97)

(82) A. Cohen, op. cit., 1976 p. 188. À propos de la lutte que Cohen a dû mener pour maîtriser la langue, relevons que Fénéon l’a beaucoup aidé et pour trouver des organes dans lesquels publier – entre autres par l’intermédiaire de Mirbeau – et pour améliorer sa maîtrise du français ; Fénéon corrigeait d’ailleurs les épreuves de L’Endehors. Certains ont pu se montrer sceptiques comme le directeur de L’Écho de Paris, Valentin Simond, avec lequel Cohen a eu une entrevue en octobre 1892 dans l’espoir de publier dans ce journal : « Cohen a été, le jour dit, chez Simond, qui a prononcé de vagues paroles, et l’a invité à formuler, séance tenante, dans une lettre, sa proposition de collaboration. Ce que fit notre candidat. “Je verrai, je vous écrirai”, a ajouté Simond. Un participe passé était mal accordé, ai-je constaté quand Cohen a reconstitué pour moi sa lettre à Simond. Cela avait-il choqué celui-ci ? Quoi qu’il en soit, nulle réponse n’est venue… » (Cf. Lettre de F. Fénéon à O. Mirbeau vers le 22 octobre 1892, citée dans : O. Mirbeau, Correspondance générale, T. 2. (éd.) Pierre Michel & Jean François Nivet, Paris, L’Âge d’Homme, 2005, p. 642.)

(97) Voir G. de Vries-Feyens, « La Hollande à travers

(97) Voir G. de Vries-Feyens, « La Hollande à travers