L’histoire matérielle de L'Agneau mystique

L'Agneau mystique par le détail

Conférence d’histoire de l’art par le professeur Maximiliaan Martens (Université de Gand) : « L’his- toire matérielle du retable de L'Agneau mystique des frères Van Eyck ». Chef d’œuvre des primitifs flamands, œuvre emblématique des frères Van Eyck, le polyptyque de l’adoration de L’Agneau Mystique achevé en 1432 a connu une histoire particulièrement mouvementée, faites de vols et déplacements à répétition, avant de prendre place en 1986 dans l’ancien baptistère de la Cathédrale Saint-Bavon de Gand. Ce « patrimoine de l’Humanité » (UNESCO) a beaucoup souffert de ces péripéties, ce qui explique la campagne de restauration en cours. C’est sur cette histoire matérielle du retable de L’Agneau Mystique que revient le professeur Martens.

Dans le cadre de la Quinzaine néerlandaise organisée par l'Université Lille 3, lundi 17 février, 18h-19h30, MESHS. 2 rue des Canonniers, Lille

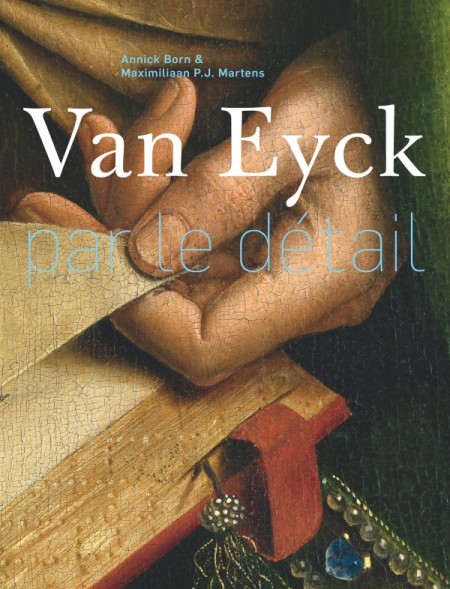

Annick Born & Maximiliaan Martens, Van Eyck par le détail, traduit du néerlandais par Muriel Weiss, Paris, Hazan, 2013

Fondateur de l’école naturaliste du Nord, appelée à se développer au XVe siècle comme une seconde Renaissance, cette fois septentrionale, le Flamand Jan Van Eyck (1390-1440) est à l’origine d’un nouvel art de peindre capable d’atteindre un rendu illusionniste inégalé jusque là. L’ouvrage débute par des données biographiques expliquant le contexte de la carrière de l’artiste de cour auprès de Jean le Bon, à la tête d’un riche atelier et dominant la guilde des peintres de Tournai. Un deuxième chapitre est consacré à la technique picturale de Van Eyck considéré comme l’inventeur de la peinture à l’huile et d’un style pictural dont l’influence fut considérable aussi bien dans le Nord que dans le Sud de l’Europe. Son œuvre ensuite, dans l’essentiel du corps de l’ouvrage, fait l’objet d‘une approche thématique, à travers les domaines qui prouvent que les innovations de son art sont basées sur une observation précise de la nature, dans son environnement, ses éléments et sa lumière comme dans les différents matériaux que l’homme a su créer pour meubler son quotidien. L’attention méticuleuse prêtée aux objets du quotidien va devenir une des caractéristiques du style nordique, sous l’influence de Van Eyck. Outre donc le paysage et ses variations atmosphériques, l’univers de Van Eyck célèbre l’architecture, le mobilier, les étoffes, le verre, les bijoux, les miroirs et, enfin, le portrait, parallèlement à la restitution de scènes religieuses dans un cadre domestique à peine plus luxueux que celui de ses contemporains. Cette découverte de son art est organisée au plus près de sa technique picturale grâce à une campagne de prise de vue de détails inédits à ce jour.

Il nous résuma cependant, mais d’assez mauvaise grâce, quelques observations qu’il avait cursivement notées. Nous dûmes ainsi convenir que les panneaux intérieurs du retable sont peints tout à la gloire et pour l’apothéose du seul Jean-Baptiste. Il y trône au ciel à côté de Dieu, tandis que sur la terre l’Évangéliste se laisse à peine deviner parmi les Apôtres et les Docteurs qui l’environnent en foule. Contrastant avec cet anonymat, une inscription très claire décore le trône céleste du Baptiste, lequel y est qualifié de « plus grand que l’homme, égal aux anges » et de « lampe du monde » ; la phrase est tirée d’un sermon de saint Pierre Chrysologue, évêque de la cour de Ravenne, catholique mais longtemps ami de l’hérétique Eutychès et lui-même arianisant, comme presque tout le monde l’était plus ou moins consciemment dans ce dernier siècle de l’Empire romain.

Il nous résuma cependant, mais d’assez mauvaise grâce, quelques observations qu’il avait cursivement notées. Nous dûmes ainsi convenir que les panneaux intérieurs du retable sont peints tout à la gloire et pour l’apothéose du seul Jean-Baptiste. Il y trône au ciel à côté de Dieu, tandis que sur la terre l’Évangéliste se laisse à peine deviner parmi les Apôtres et les Docteurs qui l’environnent en foule. Contrastant avec cet anonymat, une inscription très claire décore le trône céleste du Baptiste, lequel y est qualifié de « plus grand que l’homme, égal aux anges » et de « lampe du monde » ; la phrase est tirée d’un sermon de saint Pierre Chrysologue, évêque de la cour de Ravenne, catholique mais longtemps ami de l’hérétique Eutychès et lui-même arianisant, comme presque tout le monde l’était plus ou moins consciemment dans ce dernier siècle de l’Empire romain. Bien plus, la croix du Christ ne se rencontre nulle part dans tout l’ensemble du polyptyque. Le peintre y a pourtant semé nombre de croix, mais toutes petites, grecques ou pattées, et ne servant que d’accessoires et d’ornements ; plusieurs sont en forme de tau, symbole imparfait, décapité de la branche supérieure par où descend la grâce du ciel. Même la croix figurant parmi les instruments de la Passion portés par les anges qui entourent l’Agneau, même cette croix du Calvaire est douteuse : on ne sait si l’écriteau qui la surmonte au ras de la transversale est ainsi placé pour cacher la branche supérieure de la verticale, ou pour en masquer l’absence. De telles ambiguïtés sont-elles sans intention ?

Bien plus, la croix du Christ ne se rencontre nulle part dans tout l’ensemble du polyptyque. Le peintre y a pourtant semé nombre de croix, mais toutes petites, grecques ou pattées, et ne servant que d’accessoires et d’ornements ; plusieurs sont en forme de tau, symbole imparfait, décapité de la branche supérieure par où descend la grâce du ciel. Même la croix figurant parmi les instruments de la Passion portés par les anges qui entourent l’Agneau, même cette croix du Calvaire est douteuse : on ne sait si l’écriteau qui la surmonte au ras de la transversale est ainsi placé pour cacher la branche supérieure de la verticale, ou pour en masquer l’absence. De telles ambiguïtés sont-elles sans intention ?