Un poème, un livre – Guy Vaes

AMSTERDAM

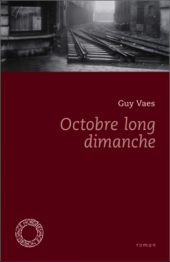

« Guy Vaes (1927-2012) fut longtemps l’auteur d’un livre, qui se nimba bientôt d’une aura mythique : Octobre, long dimanche. Il parut en 1956, l’auteur avait trente ans. Il y avait été préparé par une enfance et une jeunesse dans le milieu des intellectuels francophones d’Anvers […] Très lettré, Vaes était collaborateur de la revue Lumière dirigée par son beau-frère Roger Avermaete. Le fils de ce dernier, devenu sous le nom d’Alain Germoz homme de lettres et journaliste, deviendra l’ami et complice de toujours de son cousin. […] L’exode, puis l’occupation, sont une nouvelle occasion de se gaver de lectures : Kafka, Woolf, Melville, Faulkner, qui fourniront plus tard la matière d’analyse d’un superbe essai sur le temps, La flèche de Zénon. Une certaine conception d’un présent absolu s’y précise, que l’on suit comme un fil d'Ariane dans les romans.

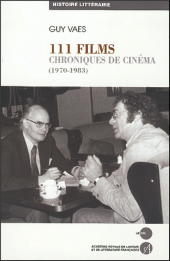

[…] Les besognes alimentaires, en l’occurrence journalistiques, l’empêchant de se consacrer en suffisance à l’écriture, la photographie va, durant plus de vingt ans, compenser le manque. Londres en est le point focal : un livre de méditation urbaine, Londres ou le labyrinthe brisé va être complété par un album où textes et clichés alternent, Les cimetières de Londres.

[…] Les besognes alimentaires, en l’occurrence journalistiques, l’empêchant de se consacrer en suffisance à l’écriture, la photographie va, durant plus de vingt ans, compenser le manque. Londres en est le point focal : un livre de méditation urbaine, Londres ou le labyrinthe brisé va être complété par un album où textes et clichés alternent, Les cimetières de Londres.

En 1983 paraît enfin le deuxième roman, L’Envers, et le flux fictionnel repart pour de bon avec ce livre qui sera couronné la même année par le prix Rossel. […] Le tempo de parution des romans, dès lors, s’accélère relativement. L’Usurpateur paraît en 1993 avec une préface de l’auteur flamand Hubert Lampo, qui suggère de qualifier le réalisme pratiqué par Vaes non pas de magique, comme on le fait d’ordinaire, mais plutôt de mythique : le roman de s’inspire-t-il pas du labyrinthe et de son Minotaure ? » (source : arllfb)

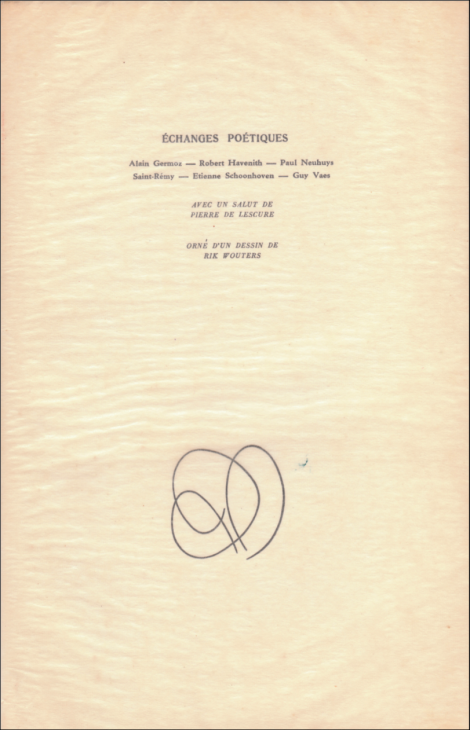

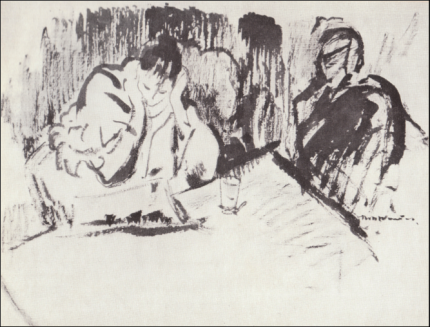

Le poème « Amsterdam » reproduit ci-dessous est emprunté au recueil Échanges poétiques, Anvers, Librairie des Arts, 1962 – Prix Auguste Michot 1963 –, qui réunit des vers d’Alain Germoz (1920-2013), Robert Havenith, Paul Neuhuys, Saint-Rémy, Étienne Schoonhoven et Guy Vaes – autrement dit un recueil d’Anversois d’expres- sion française. L’ensemble est préfacé par Pierre de Lescure et rehaussé d’un dessin à l’encre de Chine de Rik Wouters, L’Artiste et sa compagne. Écoutons des bribes du salut de Pierre de Lescure, auteur entre autres d’un Souviens-toi d’une auberge (1937), roman des Flandres (l’éditeur a exercé une critique constructive sur la prose de Vaes dans les années cinquante ; c’est lui qui, chez Plon, a publié Octobre, long dimanche) : « Ma Flamande, c’est une ville où je suis arrivé, souvent, pour y chercher, sans bien le savoir, le printemps qui viendrait. Parfois, en plein hiver, quand il pleut sur l’Escaut et que le ciel reste cendré. Où que je sois, même à l’intérieur d’une maison, je reconnais le souffle du printemps. Comment appeler autrement le petit bonheur qui, à Anvers, me saisit en toutes saisons ? […] C’est une ville de Flandre pleine de tout le Nord qui existe en moi. Mais Anvers, ai-je connu son espace

Le poème « Amsterdam » reproduit ci-dessous est emprunté au recueil Échanges poétiques, Anvers, Librairie des Arts, 1962 – Prix Auguste Michot 1963 –, qui réunit des vers d’Alain Germoz (1920-2013), Robert Havenith, Paul Neuhuys, Saint-Rémy, Étienne Schoonhoven et Guy Vaes – autrement dit un recueil d’Anversois d’expres- sion française. L’ensemble est préfacé par Pierre de Lescure et rehaussé d’un dessin à l’encre de Chine de Rik Wouters, L’Artiste et sa compagne. Écoutons des bribes du salut de Pierre de Lescure, auteur entre autres d’un Souviens-toi d’une auberge (1937), roman des Flandres (l’éditeur a exercé une critique constructive sur la prose de Vaes dans les années cinquante ; c’est lui qui, chez Plon, a publié Octobre, long dimanche) : « Ma Flamande, c’est une ville où je suis arrivé, souvent, pour y chercher, sans bien le savoir, le printemps qui viendrait. Parfois, en plein hiver, quand il pleut sur l’Escaut et que le ciel reste cendré. Où que je sois, même à l’intérieur d’une maison, je reconnais le souffle du printemps. Comment appeler autrement le petit bonheur qui, à Anvers, me saisit en toutes saisons ? […] C’est une ville de Flandre pleine de tout le Nord qui existe en moi. Mais Anvers, ai-je connu son espace  invisible, sa musique illimitée, lorsqu’un matin de septembre, je l’ai regardée, et, là, vivaient cette fraîcheur d’aube embrumée, ce parfum des jeunes troncs lisses chargés sur les péniches, l’inexprimable mystère d’une ville faite de pierres et d’eau, et que j’appelle, aujourd’hui, la venue d’un printemps ? Ce printemps, ce perpétuel commencement anversois, cette déchirure de la nuit, cette vibration blonde d’une femme se reflètent-ils dans le miroir des poèmes de ce recueil ? »

invisible, sa musique illimitée, lorsqu’un matin de septembre, je l’ai regardée, et, là, vivaient cette fraîcheur d’aube embrumée, ce parfum des jeunes troncs lisses chargés sur les péniches, l’inexprimable mystère d’une ville faite de pierres et d’eau, et que j’appelle, aujourd’hui, la venue d’un printemps ? Ce printemps, ce perpétuel commencement anversois, cette déchirure de la nuit, cette vibration blonde d’une femme se reflètent-ils dans le miroir des poèmes de ce recueil ? »

AMSTERDAM

à Robert

Ville craquelée de canaux

Tel un miroir tombé par terre

Réfléchis donc mon vrai visage

Aussi nombreux que tes morceaux

Un bronze de cinq siècles brise

Le jour en vingt-quatre épisodes

En autant d’hommes il me divise

Et chacun d’eux mourra d’exil

Orient défait en porcelaines

Pignons plus roses que du fard

Aucun passé ne serait nôtre

Sans vos impondérables dards

Aucun passé s’il n’est d’eau lisse

(Car le marbre saisit les rois)

Aucun passé puisque n’existe

Cet homme en éclats ni les rois

Mais sous un signe luthérien

Qu’émeut du Nord le long départ

Sous des silences patriciens

Chambrés en l’humide des siècles

– Comme l’heure je me fais tard

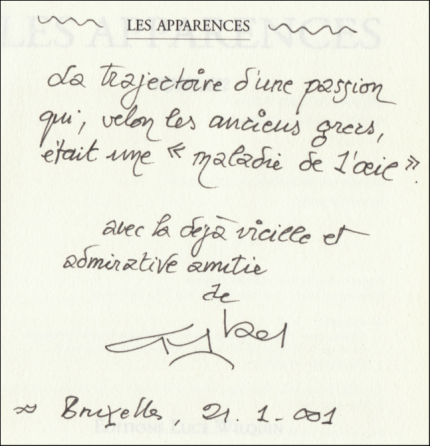

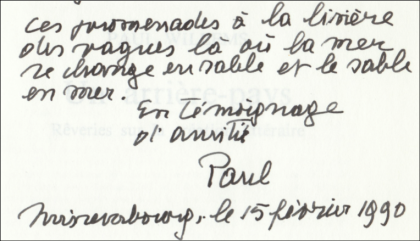

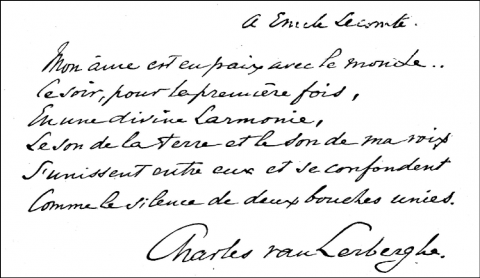

dédicace autographe de G. Vaes

sur un exemplaire de Les apparences, Luce Wilquin, 2001

Vidéo : Guy Vaes parle du fantastique

La voix de Guy Vaes

Jacques De Decker, « Guy Vaes en chemin vers le mythe »

Guy Vaes par son traducteur Bart Vonck (en néerlandais) :

Rik Wouters, L'Artiste et sa compagne

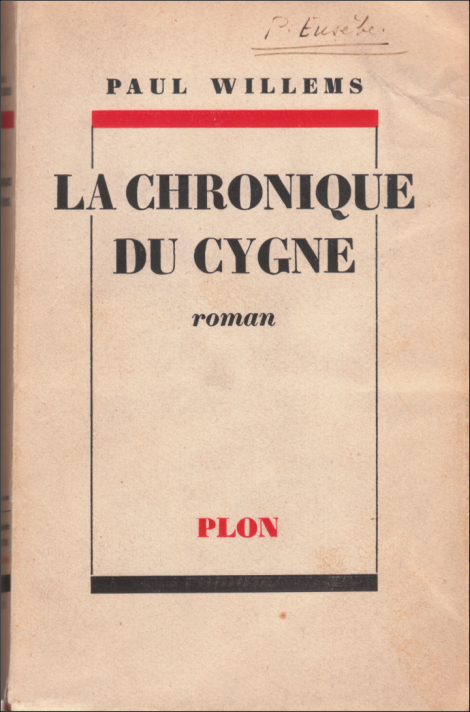

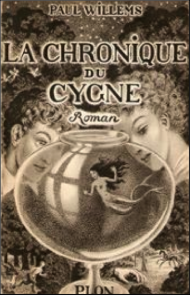

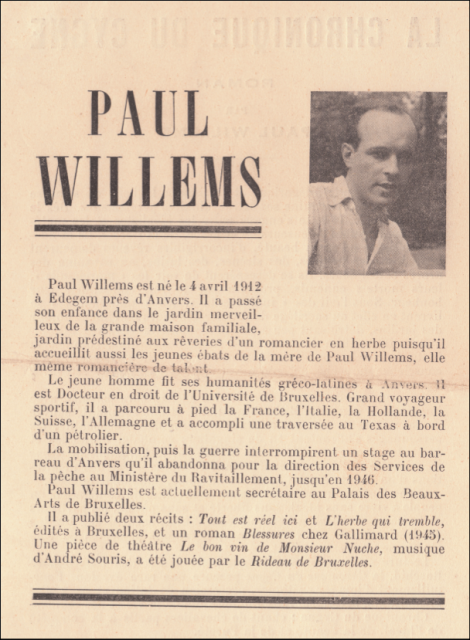

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. »

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. »

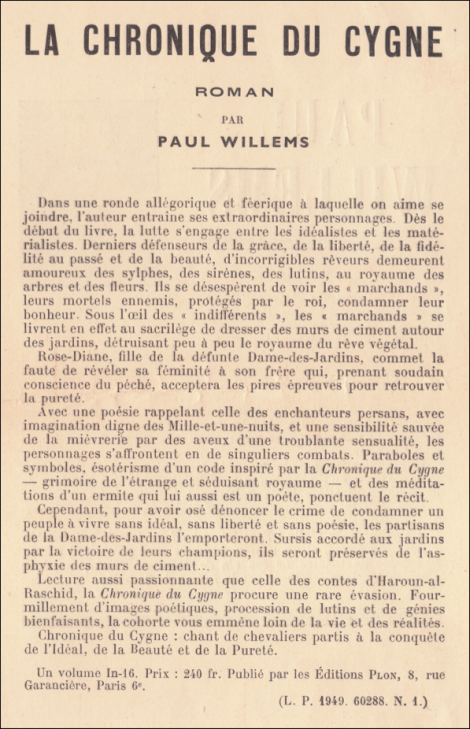

Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). »

Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). »

Notre professeur était un vieux prêtre, fort savant et pratique. Il aimait les lettres, avait lu Jansénius, Descartes, et savait réciter Boileau par cœur. Par contre il était d’une ignorance crasse, énorme, fabuleuse en mathématiques, et c’était un saint homme. Il prisait, avait de grandes lunettes et un air doux et rêveur à la Spinoza.

Notre professeur était un vieux prêtre, fort savant et pratique. Il aimait les lettres, avait lu Jansénius, Descartes, et savait réciter Boileau par cœur. Par contre il était d’une ignorance crasse, énorme, fabuleuse en mathématiques, et c’était un saint homme. Il prisait, avait de grandes lunettes et un air doux et rêveur à la Spinoza. C’était d’ailleurs la manie de notre vénérable maître de nous proposer ce genre de questions si à la portée d’imaginations enfantines. C’est ainsi que nous avions déjà eu, cette même année, à répondre à la question : que feriez-vous si vous étiez un tigre ? Que feriez-vous si vous étiez le vent ?

C’était d’ailleurs la manie de notre vénérable maître de nous proposer ce genre de questions si à la portée d’imaginations enfantines. C’est ainsi que nous avions déjà eu, cette même année, à répondre à la question : que feriez-vous si vous étiez un tigre ? Que feriez-vous si vous étiez le vent ?  Il faut faire, me dis-je, quelque chose de rare, de surhumain, d’absolument divin. Étant Dieu je dois agir en conséquence... et je me creusai la tête comme on creuse un grand trou avant d’y jeter l’humble gland qui doit devenir un chêne.

Il faut faire, me dis-je, quelque chose de rare, de surhumain, d’absolument divin. Étant Dieu je dois agir en conséquence... et je me creusai la tête comme on creuse un grand trou avant d’y jeter l’humble gland qui doit devenir un chêne. Hein ? Quoi ? Si je mettais tout bonnement ça ? C’est déjà pas banal, pour sûr ! J’exultais et me frottais les mains ; le maître pensa : il a trouvé ! Et pendant deux heures ma plume grinça sur le papier, dans son style naïf et fruste. D’ailleurs, je le savais, l’idée pour notre maître était tout, la forme peu de chose, pourvu qu’elle fût du genre sublime.

Hein ? Quoi ? Si je mettais tout bonnement ça ? C’est déjà pas banal, pour sûr ! J’exultais et me frottais les mains ; le maître pensa : il a trouvé ! Et pendant deux heures ma plume grinça sur le papier, dans son style naïf et fruste. D’ailleurs, je le savais, l’idée pour notre maître était tout, la forme peu de chose, pourvu qu’elle fût du genre sublime.

Il nous résuma cependant, mais d’assez mauvaise grâce, quelques observations qu’il avait cursivement notées. Nous dûmes ainsi convenir que les panneaux intérieurs du retable sont peints tout à la gloire et pour l’apothéose du seul Jean-Baptiste. Il y trône au ciel à côté de Dieu, tandis que sur la terre l’Évangéliste se laisse à peine deviner parmi les Apôtres et les Docteurs qui l’environnent en foule. Contrastant avec cet anonymat, une inscription très claire décore le trône céleste du Baptiste, lequel y est qualifié de « plus grand que l’homme, égal aux anges » et de « lampe du monde » ; la phrase est tirée d’un sermon de saint Pierre Chrysologue, évêque de la cour de Ravenne, catholique mais longtemps ami de l’hérétique Eutychès et lui-même arianisant, comme presque tout le monde l’était plus ou moins consciemment dans ce dernier siècle de l’Empire romain.

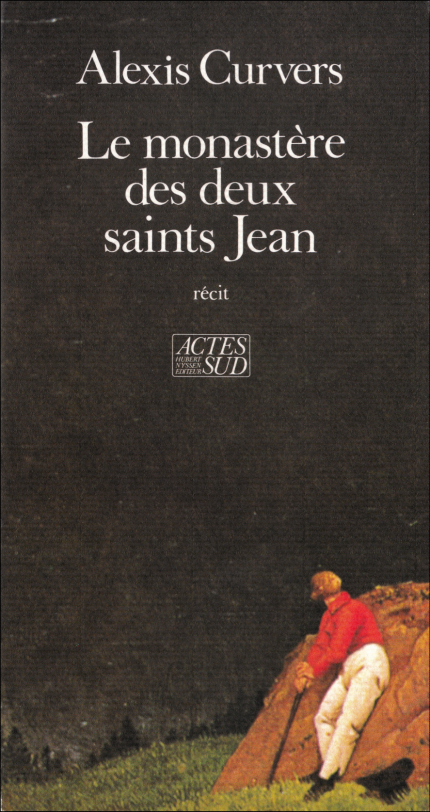

Il nous résuma cependant, mais d’assez mauvaise grâce, quelques observations qu’il avait cursivement notées. Nous dûmes ainsi convenir que les panneaux intérieurs du retable sont peints tout à la gloire et pour l’apothéose du seul Jean-Baptiste. Il y trône au ciel à côté de Dieu, tandis que sur la terre l’Évangéliste se laisse à peine deviner parmi les Apôtres et les Docteurs qui l’environnent en foule. Contrastant avec cet anonymat, une inscription très claire décore le trône céleste du Baptiste, lequel y est qualifié de « plus grand que l’homme, égal aux anges » et de « lampe du monde » ; la phrase est tirée d’un sermon de saint Pierre Chrysologue, évêque de la cour de Ravenne, catholique mais longtemps ami de l’hérétique Eutychès et lui-même arianisant, comme presque tout le monde l’était plus ou moins consciemment dans ce dernier siècle de l’Empire romain. Bien plus, la croix du Christ ne se rencontre nulle part dans tout l’ensemble du polyptyque. Le peintre y a pourtant semé nombre de croix, mais toutes petites, grecques ou pattées, et ne servant que d’accessoires et d’ornements ; plusieurs sont en forme de tau, symbole imparfait, décapité de la branche supérieure par où descend la grâce du ciel. Même la croix figurant parmi les instruments de la Passion portés par les anges qui entourent l’Agneau, même cette croix du Calvaire est douteuse : on ne sait si l’écriteau qui la surmonte au ras de la transversale est ainsi placé pour cacher la branche supérieure de la verticale, ou pour en masquer l’absence. De telles ambiguïtés sont-elles sans intention ?

Bien plus, la croix du Christ ne se rencontre nulle part dans tout l’ensemble du polyptyque. Le peintre y a pourtant semé nombre de croix, mais toutes petites, grecques ou pattées, et ne servant que d’accessoires et d’ornements ; plusieurs sont en forme de tau, symbole imparfait, décapité de la branche supérieure par où descend la grâce du ciel. Même la croix figurant parmi les instruments de la Passion portés par les anges qui entourent l’Agneau, même cette croix du Calvaire est douteuse : on ne sait si l’écriteau qui la surmonte au ras de la transversale est ainsi placé pour cacher la branche supérieure de la verticale, ou pour en masquer l’absence. De telles ambiguïtés sont-elles sans intention ? Cloué sur son lit d’agonie par un rhumatisme articulaire qui l’empêchera à jamais de peindre, Brueghel se rappelle sa vie. Première enfance paysanne, atelier d’un maître célèbre, paysages et peintures des Flandres puis d’Italie, villes déchirées par la répression espagnole, huma- nité grouillante, femmes qu’il a aimées... vie transformée en œuvre.

Cloué sur son lit d’agonie par un rhumatisme articulaire qui l’empêchera à jamais de peindre, Brueghel se rappelle sa vie. Première enfance paysanne, atelier d’un maître célèbre, paysages et peintures des Flandres puis d’Italie, villes déchirées par la répression espagnole, huma- nité grouillante, femmes qu’il a aimées... vie transformée en œuvre.