Souvenir de jeunesse

L’émoi amoureux selon Cyriel Buysse

Une pièce écrite en français par le romancier flamand Cyriel Buysse qui, établi à La Haye avec son épouse hollandaise, se remémore une page ingénue de ses jeunes années.

La Lys en Flandre est une rivière bien douce et bien charmante… Douce, et paisible, et heureuse, elle coule très lentement,elle coule à peine, au long de ses nœuds lâches et de ses boucles allongées, entre des rives fleuries et vertes, qui, légèrementondulent.

Une poésie intime l’enveloppe et l’environne. On a toujours envie de parler doucement et de sourire sur les bords enchanteurs de laLys. On y voudrait, comme l’alouette, planer très haut dans lecielpâle et calme et y chanter la mélodie sereine des joies simpleset claires : de la fertilité des belles campagnes, de la noblesse de l’utile travail, du charme berceur des repos mérités.

Les champs luxuriants et embaumés descendent de loin en pentes allongées vers la Lys. On les dirait comme attirés d’un glissementirrésistible ; on dirait qu’ils veulent voir et jouir, et baigner dans la douceur exquise de l’atmosphère qui se dégage de la Lys.

Il y a des fermes sur les bords, et des villages, et des moulins et des clochers. De blanches maisonnettes s’y mirent, avec des volets verts et des toits roses. Des arbres s’y penchent, grands écrans de saine verdure sur le ciel bleu ; et des barques y glissent, grises, silencieuses et lentes, avec un pêcheur qui descend son filet ou qui laisse pendre sa gaule. Et partout dans les beaux pâturages se meuvent les riches troupeaux : ici les vaches brunes et blanches, pareilles à de très grandes fleurs brillant au soleil sur la nappe verdoyante ; là les fortes juments et les poulains folâtres, qui soudain, parfois, partent, crinière au vent dans un galop désordonné et bref, faisant trembler le sol et s’envoler les mottes de terre.

Puis, peu à peu, à mesure qu’on descend vers le sud, l’aspect de la rivière et du pays changent. Une vie plus intensive se manifeste, l’aire est plus habitée, les grandes métairies se multiplient, des cheminées d’usine s’élèvent, l’onde elle-même semble vibrer d’une agitation secrète et bientôt apparaît, à droite, à gauche, sur les deux berges plates, un large et long fourmillement de petits cônes grisâtres, qui semble s’étendre et se multiplier à l’infini avec les sinuosités capricieuses de la rivière. Un monde de travailleurs y est occupé ; des chalands se chargent ou se vident, des meules s’érigent ou se disloquent, de lourds chariots vont et viennent et l’atmosphère entière est saturée d’une odeur douceâtre et pénétrante, qui semble l’odeur même, vitale et chaude, de tout un peuple et de tout un pays en travail absorbant et effréné.

C’est le pays du lin, la contrée la plus riche et la plus prospère de la Flandre ! Riche et forte avec exubérance ; belle d’une poésie particulière et farouche ; belle et noble de son ardeur vivace au grand air, au grand soleil, au grand travail !

*

**

Souvent, jadis, je venais dans ce pays. J’y avais des affaires. Généralement, j’y passais trois fois par semaine. J’arrivais par un des premiers trains du matin et puis, à pied, je faisais des lieues, suivant la rivière, allant d’usine à usine, de métairie en métairie.

Souvent, jadis, je venais dans ce pays. J’y avais des affaires. Généralement, j’y passais trois fois par semaine. J’arrivais par un des premiers trains du matin et puis, à pied, je faisais des lieues, suivant la rivière, allant d’usine à usine, de métairie en métairie.

J’aimais cette vie, je me sentais heureux dans ce milieu. Maintenant encore, quand j’y pense, quand je songe à ce pays que j’ai tant aimé et que je ne reverrai peut-être plus, je sens des bouffées de chaleur et de tendresse émue me monter au cœur. Je marchais d’un pas alerte et vif le long des sentiers embués de rosée, je regardais les choses de mes yeux enthousiastes et clairs, j’échangeais un bonjour enjoué avec les passants et parfois je faisais un bout de causette avec eux. J’avais cet âge heureux où l’on sent que le monde vous appartient et où l’avenir apparaît comme un vaste horizon de lumière qui ne recèle que bonheur et beauté !

Il y avait encore pour moi un autre charme étrange et tout particulier à ces excursions. Chaque fois, régulièrement, au même endroit et à la même heure, je rencontrais sur ma route une jeune paysanne accorte et jolie !

Elle avait des yeux et des cheveux noirs, des joues roses et un doux et caressant sourire. Elle me disait bonjour, souriait et passait. Je répondais de même et c’était tout.

C’était peu, mais cela suffisait au léger bonheur, à la félicité ambiante qui était à cette époque comme l’atmosphère même de mon insouciante vie. J’ignorais son nom et je n’éprouvais nul besoin de le connaître. Je ne savais si elle avait un amoureux, qui sait ! un mari, un amant peut-être. Tout cela m’était indifférent ; il me suffisait de la voir, de la rencontrer de nouveau à chacun de mes voyages et de recevoir son gentil salut et son joli sourire, de même que je revoyais chaque fois avec le même plaisir la Lys charmante avec ses poétiques méandres, avec ses berges et ses rives, avec les champs, les fermes et les arbres, avec les moulins et les clochers, avec toute la vie ardente et magnifique de ma belle Flandre, au grand soleil d’été.

Car je n’y venais que l’été, dans ce pays du travail et du lin. J’y arrivais comme un oiseau migrateur, attiré par la belle saison ; et avec les feuilles mourantes je disparaissais, pour n’y plus revenir avant le renouveau prochain.

Alors, parfois, pendant le long hiver, je pensais vaguement à elle. Que faisait-elle durant ces jours d’une infinie tristesse, lorsque la bise hurle et siffle dans les cimes dénudées, lorsque de noirs nuages semblent peser comme des montagnes de plomb sur la campagne désolée ou lorsque les frimas et les brouillards l’enveloppent et la noient ainsi qu’une chose vague et molle, qui a cessé de vivre ! Etait-elle là, dans une de ces grandes fermes tristes et sombres, assise au coin de l’âtre, auprès des vieux et des vieilles, à écouter de dolentes histoires de jadis ; ou travaillait-elle à des besognes rudes, comme font les autres gars et filles de fermes ? Et la reverrais-je au printemps, comme les autres années, jolie et accorte, me souriant de ses beaux yeux et de sa bouche rose, heureuse, elle aussi, de revoir ce monsieur qu’elle rencontrait toujours sans le connaître, ce jeune inconnu insouciant et heureux, qui lui rendait fidèlement son salut et son sourire et qui tous les ans s’en revenait et repartait mystérieusement avec les beaux jours, avec les fleurs et les oiseaux ?

Je ne savais et, quelquefois, je souffrais de ne pas savoir. Je me reprochais de ne pas connaître au moins son nom, et d’ignorer totalement ce qu’elle faisait et où elle demeurait. Et bien des fois je me promettais de lui demander tout cela à la saison prochaine. Mais lorsque la saison nouvelle était venue et que je la rencontrais de nouveau comme tous les ans, fraiche, jolie, souriante, toujours à la même heure et à la même place, cela suffisait à mon facile bonheur et je passais, affable et enjoué, sans rien lui demander.

Qui sait ? Peut-être craignais-je instinctivement de déflorer une douce illusion, une tendre poésie ? Pourquoi aurais-je demandé et qu’est-ce que j’aurais demandé ? Je ne désirais rien… rien de plus que cette rencontre régulière et fugitive, ce doux frôlement. Ce charme illusoire né d’un regard, d’un mot et d’un sourire.

Combien de printemps, combien d’étés, combien d’automnes l’ai-je ainsi vue et rencontrée ? Je ne sais plus. Les ans ont passé et tout cela est si lointain, si inaccessible à présent. Je ne comprends même pas comment ni pourquoi le souvenir s’en impose encore en ce moment, et s’en impose avec une force si grande et si tenace, comme une obsession.

Ce dont je me souviens, c’est qu’un jour de printemps, à l’un de mes retours, je ne la rencontrai pas. J’en fus frappé. J’étais tellement habitué de la voir, j’étais si sûr qu’elle devait être là, à telle heure, à telle place, que j’eus l’impression décevante comme si, à mon insu, quelque chose d’important avait été changé à ma propre vie.

J’en fus troublé et vaguement inquiet. J’étais mécontent et agité, comme si l’on m’eût caché une chose que j’avais le droit de connaître. Je n’osais pourtant pas m’informer d’elle ; une sorte de fausse honte, d’étrange pudeur me retenait. Je finis par chasser l’impression désagréable de mon esprit en me disant que, sûrement, je la retrouverais à ma prochaine visite.

J’en fus troublé et vaguement inquiet. J’étais mécontent et agité, comme si l’on m’eût caché une chose que j’avais le droit de connaître. Je n’osais pourtant pas m’informer d’elle ; une sorte de fausse honte, d’étrange pudeur me retenait. Je finis par chasser l’impression désagréable de mon esprit en me disant que, sûrement, je la retrouverais à ma prochaine visite.

Mais je revins et je ne la revis point. Alors je souffris réellement. Je m’arrêtai peiné, à l’endroit fixe de nos rencontres inévitables, je consultai l’heure qui était celle de tous les autres jours, je regardai longuement la berge sinueuse, et les peupliers qui gazouillaient au vent, et les grandes fermes, qui se tassaient au loin, dans l’opulence de leurs vergers ; je contemplai d’un long regard préoccupé toutes ces choses si familières et si connues et je me demandais qui pourrait bien m’éclaircir cet absorbant mystère, lorsque je vis venir, à ma rencontre un jeune garçon inconnu, un enfant qui tenait quelque chose de blanc dans sa main. Il ralentit sa marche en me voyant et une sorte de gêne rosit sa timide figure. On eût dit qu’il voulait m’aborder et n’osait point.

- Est-moi moi que tu cherches, mon gars ? lui demandai-je avec douceur.

Il me considéra longuement, comme s’il analysait scrupuleusement tous les détails de mon visage. Enfin il répondit, quelque peu hésitant :

- Peut-être bien, monsieur.

A mon tour, je l’examinais avec attention. Il avait des yeux vifs, des cheveux noirs et des joues fraîches. L’expression de ses traits ne m’était pas tout à fait étrangère. Je devais l’avoir rencontré déjà, ou il me rappelait une physionomie bien connue.

- Et que me veux-tu, mon petit ? dis-je, avec un sourire encourageant.

Il me tendit l’objet qu’il tenait dans sa main. Instinctivement, avec un léger frisson, je reculai d’un pas. La chose qu’il m’offrait était une de ces cartes mortuaires à image, encadrées de deuil, comme on en distribue dans les églises de Flandre, après un enterrement. Mon geste le troubla. Une expression de grande déception et de tristesse assombrit soudain sa juvénile figure et je vis scintiller des larmes dans ses yeux.

- C’est de ma sœur, dit-il d’une voix rauque.

De sa sœur ! Que voulait-il dire et qui était sa sœur ! Brusquement j’avançai la main et pris la carte. Au milieu se trouvait la pâle reproduction lithographique d’un portrait de jeune fille et au verso, sous la tragique croix noire, je lus un nom, un doux nom et deux dates, de naissance et de décès, bien rapprochées…

Mes yeux se voilèrent, ma main trembla. C’était elle !...

Alors, le jeune gamin parla. Sa sœur était tombée malade durant l’hiver. Longtemps elle avait toussé, puis elle avait craché du sang. Lentement, elle s’était sentie dépérir ; et, dans sa maladie, souvent, bien souvent elle avait parlé de ce monsieur si aimable et si poli rencontrait toujours l’été et dont elle ignorait le nom. Elle aurait voulu le revoir, elle eût voulu lui écrire, parce qu’elle s’intéressait à lui et qu’elle croyait que lui aussi s’intéressait à elle. Mais elle ne savait où le trouver. Alors, avant de mourir, elle avait fait faire son portrait, qui serait reproduit sur l’image de deuil distribuée à l’église. Et son petit frère avait dû lui promettre qu’il en garderait une, pour la remettre en son nom, comme souvenir, au monsieur étranger, comme tous les ans, lorsqu’il reviendrait à la saison nouvelle, comme tous les ans,dans le pays du lin…

Je ferme les yeux et du fond de l’exil je contemple en mon souvenir attendri, cette douce et tendre image d’un si lointain passé.

Je vois la rivière sinueuse, reflétant entre ses berges vertes l’immensité d’un ciel bleu sans nuages ; je revois les grands peupliers de la rive dont les feuilles transparentes gazouillent au vent ; je revois au loin le clocher du village, les cheminées d’usines, les moulins et les fermes ; je revois la vie ardente des travailleurs courbés à terre et la calme traînée des chalands qui glissent sur l’onde ; et puis je vois et j’entends ce jeune gamin doux et timide, qui m’apporte le dernier souvenir de sa sœur.

Je n’y suis plus retourné. Je n’y retournerai jamais peut-être. Mais avant de quitter le jeune gars, je lui ai demandé où habitait sa sœur et de loin il m’a montré une petite maison solitaire, sur un léger coteau, près d’une route blonde, au milieu des champs.

Elle est blanche avec une plinthe noire et un toit de chaume. Elle a une petite porte et deux petites fenêtres. Elle est entourée d’une haie vive dans laquelle il y a une petite grille peinte en gris et un noyer géant l’ombrage, comme un immense parasol.

C’est là qu’elle habitait… J’ai demandé au gamin dans quelle chambre elle était morte et il m’a indiqué la fenêtre à gauche, à demi cachée par le tronc du noyer.

Je ferme les yeux et je songe. Existerait-elle encore, l’humble chaumière blanche et grise, seule sous son immense noyer, sur le léger coteau ? A-t-elle résisté aux ans et aux tourmentes et qu’est-elle devenue dans le cataclysme épouvantable qui a ravagé et dévasté la patrie ?

Est-il resté au moins, pendue au pauvre mur blanchi, encadrée de deuil et pieusement ornée d’une petite touffe fanée de buis bénit, une douce et pâle image à moitié effacée par le temps, image pareille à celle que j’ai reçue et qui dort, elle aussi, depuis de longues années au fond d’un vieux bahut en Flandre, comme dort, du repos éternel, dans la terre natale et sacrée, la naïve et charmante inconnue, que je n’avais fait qu’entrevoir dans la vie et qui pourtant, à l’heure dernière, avait pensé à moi.

La Revue de Hollande, 2ème année, n° 2, août 1916, p. 125-130.

Couverture : Anne-Marie Musschoot, Cyriel Buysse en Louis Couperus. Een ‘vreemde’ vriendschap, Couperus Cahier XII, Louis Couperus Genootschap, 2010 (sur l’amitié qui a lié deux écrivains que rien ne semblait devoir rapprocher).

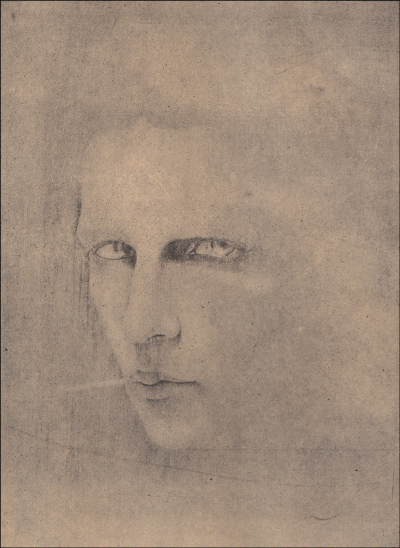

Chez lui, pas de vaches, pas de canaux, pas de watergangs, pas de marines, pas de femme au pot de lait, pas de ciels immenses dominant une bataille navale, pas de moulins se reflétant dans l’eau, aucun intérieur d’église, aucune maison proprette, pas d’horizontales et de verticales noires, pas de tournesols, mais des visages de fées, de sorcières, des faunes, des fleurs vénéneuses et des fleurs de givre, des violets et des ors, des flexuosités noires, des tétins turgescents. Autodidacte et dandy, le peintre et des- sinateur Christophe Karel Henri (Carel) de Nerée tot Babberich (1880-1909) est en effet un des rares représentants néerlandais du décadentisme. Élevé dans une famille noble de la Gueldre fondée par un « ministre de la parole de Dieu » ayant fui la France vers 1600

Chez lui, pas de vaches, pas de canaux, pas de watergangs, pas de marines, pas de femme au pot de lait, pas de ciels immenses dominant une bataille navale, pas de moulins se reflétant dans l’eau, aucun intérieur d’église, aucune maison proprette, pas d’horizontales et de verticales noires, pas de tournesols, mais des visages de fées, de sorcières, des faunes, des fleurs vénéneuses et des fleurs de givre, des violets et des ors, des flexuosités noires, des tétins turgescents. Autodidacte et dandy, le peintre et des- sinateur Christophe Karel Henri (Carel) de Nerée tot Babberich (1880-1909) est en effet un des rares représentants néerlandais du décadentisme. Élevé dans une famille noble de la Gueldre fondée par un « ministre de la parole de Dieu » ayant fui la France vers 1600  précepte flaubertien : Il faut vivre en bourgeois et penser en artiste.

précepte flaubertien : Il faut vivre en bourgeois et penser en artiste.

Plusieurs expositions lui ont été consacrées en Hollande – la première en 1910 a suscité l’enthousiasme et l’admiration de plus d’un critique, et il en ira de même dans les décennies suivantes, par exemple en 1926 (voir article de Just Havelaar dans Het Vaderland du 27/10/1926) ou en 1934 (voir l’article de W. Jos de Ruyter dans Het Vaderland du 29/11/1934) –, ainsi qu’en Allemagne et en Italie, mais pas encore semble-t-il en France ni en Belgique.

Plusieurs expositions lui ont été consacrées en Hollande – la première en 1910 a suscité l’enthousiasme et l’admiration de plus d’un critique, et il en ira de même dans les décennies suivantes, par exemple en 1926 (voir article de Just Havelaar dans Het Vaderland du 27/10/1926) ou en 1934 (voir l’article de W. Jos de Ruyter dans Het Vaderland du 29/11/1934) –, ainsi qu’en Allemagne et en Italie, mais pas encore semble-t-il en France ni en Belgique. Dans la magnifique revue d’art et de culture Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (numéro 42, 1911, p. 6-18), Henri van Booven a rendu hommage à son ami dont il s’était toutefois éloigné après la période espagnole. Les deux dandys ont été très liés pendant trois ans avant que Carel n’effectue de nombreux séjours à l’étranger pour se soigner et qu’un différend ne vienne troubler leur belle entente. C’est peut-être par l’intermédiaire du romancier que La Revue de Hollande – à laquelle celui-ci avait donné la nouvelle Império en décembre 1915 – est entrée en contact avec l’un des frères du dessinateur et a publié deux poèmes du disparu ainsi qu’un autoportrait (n° 7, janvier 1916, cahier de 2 pages entre les pages 853 et 854). En juin 1916, Nandor de Solpray présentait Carel de Nerée aux lecteurs français

Dans la magnifique revue d’art et de culture Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (numéro 42, 1911, p. 6-18), Henri van Booven a rendu hommage à son ami dont il s’était toutefois éloigné après la période espagnole. Les deux dandys ont été très liés pendant trois ans avant que Carel n’effectue de nombreux séjours à l’étranger pour se soigner et qu’un différend ne vienne troubler leur belle entente. C’est peut-être par l’intermédiaire du romancier que La Revue de Hollande – à laquelle celui-ci avait donné la nouvelle Império en décembre 1915 – est entrée en contact avec l’un des frères du dessinateur et a publié deux poèmes du disparu ainsi qu’un autoportrait (n° 7, janvier 1916, cahier de 2 pages entre les pages 853 et 854). En juin 1916, Nandor de Solpray présentait Carel de Nerée aux lecteurs français