La Chine de l’Europe

Un Immortel

à propos des lettres hollandaises

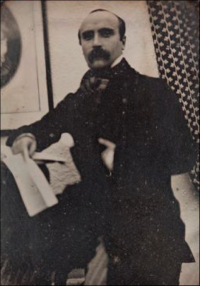

Edmond Jaloux (photo : Musée municipal du Touquet)

L’académicien Edmond Jaloux (Marseille, 1878 – Lutry, 1949), qui a porté une grande attention aux littératures étrangères, a passé une bonne partie de sa vie en Suisse. Quand, en mai 1940, la Hollande, qu’il croyait être « une de ces terres élues, où la vie serait créée uniquement pour l’homme même, et non pour ses combats », se trouve envahie par l’armée hitlérienne, c’est des bords du Léman qu’il prend la plume pour exprimer son désarroi : « Ce n’est pas sans un affreux serrement de cœur, un sentiment de catastrophe spirituelle, que tous les amis de la Hollande ont appris l’inqualifiable invasion de ce pays. » Après avoir rappelé la singularité des Pays-Bas – « l’Orient de l’Occident, la Chine de l’Europe » – en reprenant les mots de Baudelaire, il relève qu’on connaît en réalité bien mal cette contrée. Toutefois, ajoute-t-il, « [q]uiconque a vécu en Hollande, a pénétré son existence quotidienne, a fait un peu plus que la traverser en chemin de fer ou en auto en garde un souvenir enchanté. De quoi est fait ce charme ? Il est difficile de le préciser : de l’union la plus heureuse de l’activité avec une vie intérieure naturellement contemplative ; d’un sédentarisme à demi provincial combiné avec une nostalgie ardente, l’influence et le souvenir de ces trésors d’épices spirituelles que sont les Indes néerlandaises ; d’une science du home nulle part atteinte à ce point ; d’un grand pouvoir de silence et de solitude, joint à un goût comme quintessencié des choses physiques, depuis le vieux bois des meubles, macérés dans les vernis et les encaustiques, jusqu’au culte de la fleur, en particulier de la tulipe, devenue une forme vivante de l’imagination d’un peuple ; d’une force grave, lente, féconde, qui ne se résout jamais en vanité, en bluff, en agitation vaine, mais concourt à une entente supérieure de l’art de vivre ».

L’académicien Edmond Jaloux (Marseille, 1878 – Lutry, 1949), qui a porté une grande attention aux littératures étrangères, a passé une bonne partie de sa vie en Suisse. Quand, en mai 1940, la Hollande, qu’il croyait être « une de ces terres élues, où la vie serait créée uniquement pour l’homme même, et non pour ses combats », se trouve envahie par l’armée hitlérienne, c’est des bords du Léman qu’il prend la plume pour exprimer son désarroi : « Ce n’est pas sans un affreux serrement de cœur, un sentiment de catastrophe spirituelle, que tous les amis de la Hollande ont appris l’inqualifiable invasion de ce pays. » Après avoir rappelé la singularité des Pays-Bas – « l’Orient de l’Occident, la Chine de l’Europe » – en reprenant les mots de Baudelaire, il relève qu’on connaît en réalité bien mal cette contrée. Toutefois, ajoute-t-il, « [q]uiconque a vécu en Hollande, a pénétré son existence quotidienne, a fait un peu plus que la traverser en chemin de fer ou en auto en garde un souvenir enchanté. De quoi est fait ce charme ? Il est difficile de le préciser : de l’union la plus heureuse de l’activité avec une vie intérieure naturellement contemplative ; d’un sédentarisme à demi provincial combiné avec une nostalgie ardente, l’influence et le souvenir de ces trésors d’épices spirituelles que sont les Indes néerlandaises ; d’une science du home nulle part atteinte à ce point ; d’un grand pouvoir de silence et de solitude, joint à un goût comme quintessencié des choses physiques, depuis le vieux bois des meubles, macérés dans les vernis et les encaustiques, jusqu’au culte de la fleur, en particulier de la tulipe, devenue une forme vivante de l’imagination d’un peuple ; d’une force grave, lente, féconde, qui ne se résout jamais en vanité, en bluff, en agitation vaine, mais concourt à une entente supérieure de l’art de vivre ».

Ces considérations émises, Jaloux, avant même d’évoquer les peintres, s’intéresse à ses confrères, avançant un point de vue en partie pertinent sur les raisons du manque de diffusion de la poésie et du roman bataves à l’étranger. On trouve en Hollande, nous dit-il, « de rares érudits, des lettrés de la plus fine qualité, des collectionneurs de tableaux aussi fervents que les fondateurs de “cabinet” de peintures du XVIe et du XVIIe siècles. La littérature hollandaise est peu connue ; l’ignorance générale où l’on est à l’égard de la langue néerlandaise ne lui permet pas une large diffusion : il est vrai que les pouvoirs publics n’ont jamais rien fait pour qu’elle fût connue. Alors que des nations toutes récentes et de médiocre expression littéraire ont fait l’impossible pour répandre leurs œuvres, la Hollande s’est enfermée dans une attitude d’aristocratique secret que nous respectons, mais d’où nous aurions aimé la voir sortir. Sait-on seulement qu’elle a eu, depuis cinquante ans, de grands poètes, inconnus en dehors de ses frontières, et au nombre desquels il faut compter Willem Kloos, Albert Verwey, morts tous deux, et un des plus grands lyriques de l’Europe contemporaine, M. Boutens, sans compter Henriette Roland Holst, Hélène Swarth et Gorter ? Et il faudrait parler de ses nombreux romanciers  et conteurs, et marquer ce qu’ils ont de personnel et d’authentique, qui fait penser davantage à l’art du peintre qu’à celui du psychologue, comme chez les Français ou les Russes. Mais nous avons eu en France un très bon type de romancier hollandais, s’exprimant en français, le savoureux J.-K. Huysmans, descendant des célèbres peintres néerlandais de ce nom. » Dans son ouvrage consacré au peintre Johann-Heinrich Füslli (1942), l'académicien reprendra cette comparaison : en Hollande, le réalisme s'étend à la peinture et à la littérature alors qu'en Flandre « l'arbre mystique pousse en plein réalisme et fleurit ses anges au-dessus des kermesses ». (P.C. Boutens portraituré par Jan Toorop, 1908)

et conteurs, et marquer ce qu’ils ont de personnel et d’authentique, qui fait penser davantage à l’art du peintre qu’à celui du psychologue, comme chez les Français ou les Russes. Mais nous avons eu en France un très bon type de romancier hollandais, s’exprimant en français, le savoureux J.-K. Huysmans, descendant des célèbres peintres néerlandais de ce nom. » Dans son ouvrage consacré au peintre Johann-Heinrich Füslli (1942), l'académicien reprendra cette comparaison : en Hollande, le réalisme s'étend à la peinture et à la littérature alors qu'en Flandre « l'arbre mystique pousse en plein réalisme et fleurit ses anges au-dessus des kermesses ». (P.C. Boutens portraituré par Jan Toorop, 1908)

Trois ans plus tard, l’Immortel reprendra les mêmes idées dans la nécrologie qu’il consacre à Pieter Cornelis Boutens (1), poète qu’il avait rencontré lors de l’un de ses séjours en Hollande : « Les journaux annonçaient dernièrement la mort d’un poète hollandais, P.-C. Boutens. Mais aux yeux de combien de lecteurs ce nom signifie-t-il quelque chose ? C’est un sort tragique que celui des écrivains néerlandais qui parlent une langue inconnue hors de chez eux et de la Flandre. De plus, et par un mystère incompréhensible, personne n’a jamais voulu s’intéresser à leurs œuvres. On a fait un sort à des petits poètes tchécoslovaques, yougoslaves, etc., etc., et les meilleurs écrivains de Hollande n’ont point trouvé de répondant dans l’Europe lettrée. Il faut que cela tienne en partie à leur caractère fermé et quasi-insulaire, car j’ai fait moi-même diverses démarches pour interrompre cet état de choses et n’ai trouvé d’appui nulle part, et surtout pas en Hollande. » (2) De fait, Jaloux doit se contenter des traductions qu’a proposées Stefan George et des commentaires de « néerlandisants ».

P. Valkhoff

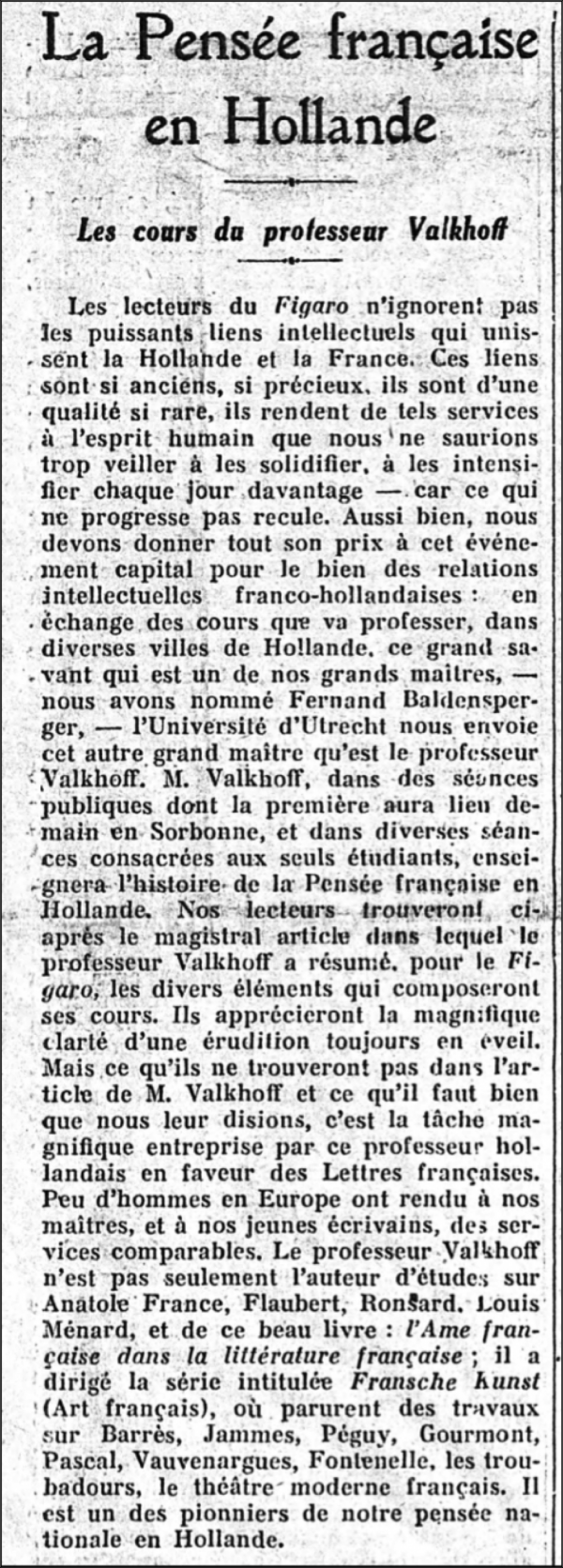

On peut tempérer l’avis d’Edmond Jaloux en retenant quelques lignes de l’un des membres de l’association Nederland-Frankrijk qui l’invita à faire une tournée de conférences en Hollande vers 1927 au cours desquelles ce dernier parla de l’œuvre de Proust. Professeur de littérature française à l’Université d’Utrecht, rédacteur d’une collection dédiée aux arts français (19 volumes entre 1917 et 1922) et Sòci dóu Felibrige (membre associé du Félibrige), Pieter Valkhoff (1875-1942) a en effet eu l’occasion de mettre en avant certains efforts déployés côté hollandais – non pas certes par les pouvoirs publics – pour mettre en valeur la littérature nationale auprès des lecteurs français. Ainsi, hormis l’initiative originale franco-hollandaise qu’a été la publication de la Revue de Hollande, il rappelle qu’il a en personne insisté pour que Frédéric Lefèvre soit invité aux Pays-Bas en espérant que le cofondateur des Nouvelles Littéraires consacrerait quelques pages aux hommes de lettres bataves. Chose qui se produisit : le Français a publié dans sa célèbre chronique « Une heure avec » un entretien avec l’essayiste Dirk Coster (1887-1956) – le 19 mars 1927 – et un autre avec l’érudit Salverda de Grave (1863-1946) – le 2 avril 1927 – et sa revue a accueilli une nouvelle d’Arthur van Schendel – « Clair de lune » – le 16 avril 1927 (3). À plusieurs reprises dans les années 1920, Valkhoff, mais aussi Salverda de Grave, le poète Roland Holst ou encore le prosateur Frans Coenen (1866-1936) ont donné des cours à la Sorbonne destinés à ouvrir les yeux du public français sur la littérature des Pays-Bas. « Cela tient-il à la littérature néerlandaise elle-même si elle ne trouve pas d’écho en France ? » se demande le grand francophile ? (4) Le professeur ne devait pas désarmer puisqu’en 1929, il intervenait de nouveau à la Sorbonne, ce qui fut annoncé en première page du Figaro dans « La Pensée française en Hollande. Les cours du professeur Valkhoff » (4 mars 1929) :

On peut tempérer l’avis d’Edmond Jaloux en retenant quelques lignes de l’un des membres de l’association Nederland-Frankrijk qui l’invita à faire une tournée de conférences en Hollande vers 1927 au cours desquelles ce dernier parla de l’œuvre de Proust. Professeur de littérature française à l’Université d’Utrecht, rédacteur d’une collection dédiée aux arts français (19 volumes entre 1917 et 1922) et Sòci dóu Felibrige (membre associé du Félibrige), Pieter Valkhoff (1875-1942) a en effet eu l’occasion de mettre en avant certains efforts déployés côté hollandais – non pas certes par les pouvoirs publics – pour mettre en valeur la littérature nationale auprès des lecteurs français. Ainsi, hormis l’initiative originale franco-hollandaise qu’a été la publication de la Revue de Hollande, il rappelle qu’il a en personne insisté pour que Frédéric Lefèvre soit invité aux Pays-Bas en espérant que le cofondateur des Nouvelles Littéraires consacrerait quelques pages aux hommes de lettres bataves. Chose qui se produisit : le Français a publié dans sa célèbre chronique « Une heure avec » un entretien avec l’essayiste Dirk Coster (1887-1956) – le 19 mars 1927 – et un autre avec l’érudit Salverda de Grave (1863-1946) – le 2 avril 1927 – et sa revue a accueilli une nouvelle d’Arthur van Schendel – « Clair de lune » – le 16 avril 1927 (3). À plusieurs reprises dans les années 1920, Valkhoff, mais aussi Salverda de Grave, le poète Roland Holst ou encore le prosateur Frans Coenen (1866-1936) ont donné des cours à la Sorbonne destinés à ouvrir les yeux du public français sur la littérature des Pays-Bas. « Cela tient-il à la littérature néerlandaise elle-même si elle ne trouve pas d’écho en France ? » se demande le grand francophile ? (4) Le professeur ne devait pas désarmer puisqu’en 1929, il intervenait de nouveau à la Sorbonne, ce qui fut annoncé en première page du Figaro dans « La Pensée française en Hollande. Les cours du professeur Valkhoff » (4 mars 1929) :

Après cette brève présentation, P. Valkhoff lui-même exposait les grandes lignes de son enseignement. Et quelques mois plus tard, toujours dans Le Figaro (21 septembre), il signait un assez long papier intitulé « La littérature hollandaise contemporaine » dans lequel il consacre quelques phrases à des écrivains contemporains de valeur comme Louis Couperus, Arthur van Schendel, Aart van der Leeuw, Is. Querido, Albert Helman, J. Slauerhoff, Den Doolaard, les auteurs catholiques regroupés au sein de la revue De Gemeenschap (La Communauté), ainsi qu'à quelques femmes – Carry van Bruggen et Alie Smeding – avant de conclure : « On voudrait pouvoir montrer, par des traductions, la valeur de pensée et de langue de tous ces livres. Mais on doit craindre que ces chefs-d’œuvre n’arrivent jamais au lecteur français tant que le hollandais restera en France plus ignoré que n’importe quel dialecte arabe. […] On ne les connaîtra pas, peut-être, tant que la France se désintéressera de notre langue et de notre littérature, qui, seules de toutes les langues et de toutes les littératures du monde, ne sont pas enseignées à la Sorbonne. »

Même constat qu’Edmond Jaloux, mais l’accusé se fait accusateur. De son côté, dans la suite et la fin de son article « Hollande » paru dans le Journal de Genève du 26 mai 1940, l’auteur des Figures étrangères fera comme la plupart des auteurs français qui écrivent sur la Hollande : il se tournera de nouveau vers les peintres, mais pour se demander si les Hollandais parviendront à mettre les richesses picturales du pays à l’abri. Peut-être aura-t-il appris par la suite qu’une partie des œuvres des principaux musées amstellodamois avaient été cachées dès les premiers jours de mai dans une sorte de chambre forte, construite à l’initiative de Willem Sandberg dans les dunes ; d’autres furent tout simplement dissimulées chez des particuliers.

Fin de « Hollande », Journal de Genève, 26 mai 1940

(1) Voici ce que nous dit à propos de P.C. Boutens un autre érudit hollandais francophile : « […] Boutens est un grand lyrique […] sa forme […] est très curieuse et très précieuse. Ce n’est pas qu’elle soit entièrement à l’abri de tout reproche, et le néologisme, l’arbitraire même gâtent quelques-uns de ses vers ; mais il a gardé toutes les vertus du langage “Nieuwe Gids”, ses raffinements impressionnistes, son vocabulaire riche et neuf, et il y a ajouté une mélodie extrêmement attachante. De Boutens on peut dire que c’est éminemment quelqu’un qui chante. Son chant, son harmonie particulière se reconnaissent partout dans son œuvre.

« Boutens a commencé par exprimer ses tristesses, ses mélancolies, comme beaucoup d’autres ; mais ce qui le met à part, c’est qu’il a su les vaincre, assez complètement à ce qu’il semble, par l’acquisition de certitudes mystiques qui lui permettent de dire qu’ “il y a au fond (de la vie) une source latente, très loin au-dessous de tout bonheur et de toute douleur” et que “ceux qui se désaltèrent à ses larmes oublient toute autre soif”. Ces certitudes, cette connaissance intime de la vraie joie et de la vraie béatitude ne le quittent jamais, qu’il chante l’amour, l’amitié ou la nature. “Mais toute souffrance est bornée, toute joie infinie.” Il lui arrive d’implorer l’oubli de toute chose (Lethé) : toujours il se ressaisit et bénit l’existence parce qu’elle est foncièrement bonne. Et le bonheur lui est d’autant plus cher qu’il le goûte, tel un vin très vieux, en le buvant “dans d’anciennes douleurs devenues cristallines” (Carmina, 1912).

« Cette certitude quasi religieuse qui a sauvé Boutens de la douleur, et qui n’est pas sans rappeler l’état d’âme de Rilke, ne dérive aucunement de l’enseignement du christianisme. Dans sa jeunesse, Boutens participait au culte de la Beauté du Nieuwe Gids ; dans la beauté il voyait le reflet de la divinité ; une partie de sa philosophie lui est, ensuite, venue de Platon. Mais surtout, nous rencontrons chez lui, à l’état pur, le reflet d’expériences religieuses très personnelles qui sont entièrement indépendantes de tout enseignement. […] C’est sans doute dans Stemmen (Voix, 1907) qu’il a atteint pour la première fois toute sa plénitude.

« Cette certitude quasi religieuse qui a sauvé Boutens de la douleur, et qui n’est pas sans rappeler l’état d’âme de Rilke, ne dérive aucunement de l’enseignement du christianisme. Dans sa jeunesse, Boutens participait au culte de la Beauté du Nieuwe Gids ; dans la beauté il voyait le reflet de la divinité ; une partie de sa philosophie lui est, ensuite, venue de Platon. Mais surtout, nous rencontrons chez lui, à l’état pur, le reflet d’expériences religieuses très personnelles qui sont entièrement indépendantes de tout enseignement. […] C’est sans doute dans Stemmen (Voix, 1907) qu’il a atteint pour la première fois toute sa plénitude.

« Boutens a donné un grand nombre d’excellentes traductions d’auteurs grecs ; il a en outre mis en langue néerlandaise les sonnets de Louise Labbé ». (J. Tielrooy, Panorama de la littérature hollandaise contemporaine, Paris, Sagittaire, 1938, p. 58, 59 et 60).

(2) « P.-C. Boutens », Gazette de Lausanne, 22 juillet 1943, première page. Relevons que peu après le passage de Jaloux en Hollande, le célèbre imprimeur-éditeur Stols publia son Sur un air de Scarlatti avec des illustrations de J. Franken Pzn (1928). Par ailleurs, Jaloux a pu avoir l’occasion de rencontrer des écrivains d'expression néerlandaise à Etikhove.

(3) Arthur van Schendel (1874-1946). Au moins trois romans de ce romancier ont été traduits en français : Le Vagabond amoureux (Een zwerver verliefd, 1904), trad. Louis Piérard, publié dans la Revue de Hollande durant la Première Guerre mondiale puis réédité en volume ; Les Oiseaux gris (De grauwe vogels, 1937), traduit par la romancière belge Marie Gevers, Plon, 1939 et Éditions Universitaires, 1973 ; L’Homme de l’eau (De waterman, 1933), trad. Selinde Margueron, Gallimard, 1984.

l'ouvrage publié après la mort de P. Valkhoff : Rencontre entre les Pays-Bas et la France (1943)

(4) « Ingezonden », Den Gulden Winckel, 1928. Pieter Valkhoff a publié divers essais portant sur les lettres françaises ou les liens entre celles-ci et les lettres néerlandaises : « Rousseau en Hollande », « La formule L’Art pour l’art dans les lettres françaises », « Mots français dans la langue néerlandaise », « Zaïre et La Henriade dans les lettres néerlandaises », « Des étrangers à propos de notre littérature », « Le roman moderne hollandais et le réalisme français », « Voltaire en Hollande », « Lamartine aux Pays-Bas », « Sur le réalisme dans les lettres néerlandaises après 1870 », « Le naturalisme français et le Mouvement des années 1880 », « L’âme française dans la littérature française », « Constantin Huygens et ses amitiés françaises », « Emile Zola et la littérature néerlandaise »… sans oublier des contributions sur Anatole France, Flaubert, Ronsard, Rimbaud, Huysmans, T. Gautier, Molière, Mme de Charrière… ni une préface à la première traduction néerlandaise du Voyage au bout de la nuit. Un volume posthume regroupe certains de ses essais : Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk (Rencontres entre les Pays-Bas et la France, 1943).

(4) « Ingezonden », Den Gulden Winckel, 1928. Pieter Valkhoff a publié divers essais portant sur les lettres françaises ou les liens entre celles-ci et les lettres néerlandaises : « Rousseau en Hollande », « La formule L’Art pour l’art dans les lettres françaises », « Mots français dans la langue néerlandaise », « Zaïre et La Henriade dans les lettres néerlandaises », « Des étrangers à propos de notre littérature », « Le roman moderne hollandais et le réalisme français », « Voltaire en Hollande », « Lamartine aux Pays-Bas », « Sur le réalisme dans les lettres néerlandaises après 1870 », « Le naturalisme français et le Mouvement des années 1880 », « L’âme française dans la littérature française », « Constantin Huygens et ses amitiés françaises », « Emile Zola et la littérature néerlandaise »… sans oublier des contributions sur Anatole France, Flaubert, Ronsard, Rimbaud, Huysmans, T. Gautier, Molière, Mme de Charrière… ni une préface à la première traduction néerlandaise du Voyage au bout de la nuit. Un volume posthume regroupe certains de ses essais : Ontmoetingen tussen Nederland en Frankrijk (Rencontres entre les Pays-Bas et la France, 1943).

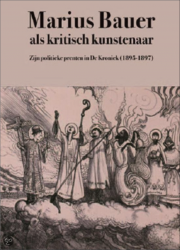

L’origine de ces éditions, d’un intérêt particulier à divers points de vue, vaut la peine d’être mentionnée – Bauer habitait encore La Haye en 1893, et je le voyais presque journellement. À cette époque heureuse, grande d’enthou- siasmes, cet artiste avait fait sa première eau-forte dans mon atelier. Cette planche, définitive comme exécution fut bientôt suivie d’une quantité d’autres petites es- tampes, enlevées rapidement, très directes d’expression, donnant « le caractère de Smyrne et de Stamboul, et celui de leur populace, rendus admirablement par un artiste sensitif, voyant, imprégné de ses sujets, sentant le mouvement, l’action, et sachant rendre tout cela ».

L’origine de ces éditions, d’un intérêt particulier à divers points de vue, vaut la peine d’être mentionnée – Bauer habitait encore La Haye en 1893, et je le voyais presque journellement. À cette époque heureuse, grande d’enthou- siasmes, cet artiste avait fait sa première eau-forte dans mon atelier. Cette planche, définitive comme exécution fut bientôt suivie d’une quantité d’autres petites es- tampes, enlevées rapidement, très directes d’expression, donnant « le caractère de Smyrne et de Stamboul, et celui de leur populace, rendus admirablement par un artiste sensitif, voyant, imprégné de ses sujets, sentant le mouvement, l’action, et sachant rendre tout cela ».

Par un de ces hasards fortuits et invraisemblables, comme il en arrive parfois, Bauer apprit que notre prosateur de génie, Lodewijk van Deijssel (pseudonyme de K.J.L. Alberdingk Thijm) tra- vaillait de son côté, pour son plaisir personnel, à une traduction d’

Par un de ces hasards fortuits et invraisemblables, comme il en arrive parfois, Bauer apprit que notre prosateur de génie, Lodewijk van Deijssel (pseudonyme de K.J.L. Alberdingk Thijm) tra- vaillait de son côté, pour son plaisir personnel, à une traduction d’

Ce fut, en tout cas, le premier succès d’un musicien belge à la scène, quoiqu’on eût déjà applaudi, du même auteur, le ballet de Milenka, où une danse flamande, au rythme lourd des sabots, était d’un réel effet pittoresque. Il eut alors (c’était en 1900, je crois) un réel engouement, car le mieux – ou le pis – c’est que tout cela était bien agencé, était d’une bonne écriture musicale, et avait de quoi satisfaire à la fois le public et les artistes.

Ce fut, en tout cas, le premier succès d’un musicien belge à la scène, quoiqu’on eût déjà applaudi, du même auteur, le ballet de Milenka, où une danse flamande, au rythme lourd des sabots, était d’un réel effet pittoresque. Il eut alors (c’était en 1900, je crois) un réel engouement, car le mieux – ou le pis – c’est que tout cela était bien agencé, était d’une bonne écriture musicale, et avait de quoi satisfaire à la fois le public et les artistes. Jan Blockx meurt à 61 ans. Il était depuis la mort de Peter Benoît, directeur du Conservatoire d’Anvers. – On peut dire que son exemple a été à la fois heureux et funeste pour les compositeurs belges, car si son œuvre fut d’une couleur locale parfois très savoureuse, elle a aussi montré les dangers du folklore et l’insuffisance de celui-ci à produire une œuvre géniale, universelle et durable. L’opéra liégeois de Dupuis a montré que cette voie n’était pas toujours bonne à suivre, et le jeune compositeur a appris à ses dépens qu’il ne suffit pas de placer un cramignon dans un opéra pour lui donner la couleur locale et faire une œuvre d’art.

Jan Blockx meurt à 61 ans. Il était depuis la mort de Peter Benoît, directeur du Conservatoire d’Anvers. – On peut dire que son exemple a été à la fois heureux et funeste pour les compositeurs belges, car si son œuvre fut d’une couleur locale parfois très savoureuse, elle a aussi montré les dangers du folklore et l’insuffisance de celui-ci à produire une œuvre géniale, universelle et durable. L’opéra liégeois de Dupuis a montré que cette voie n’était pas toujours bonne à suivre, et le jeune compositeur a appris à ses dépens qu’il ne suffit pas de placer un cramignon dans un opéra pour lui donner la couleur locale et faire une œuvre d’art.