De La Haye à la Riviera

Philippe Zilcken par Lya Berger

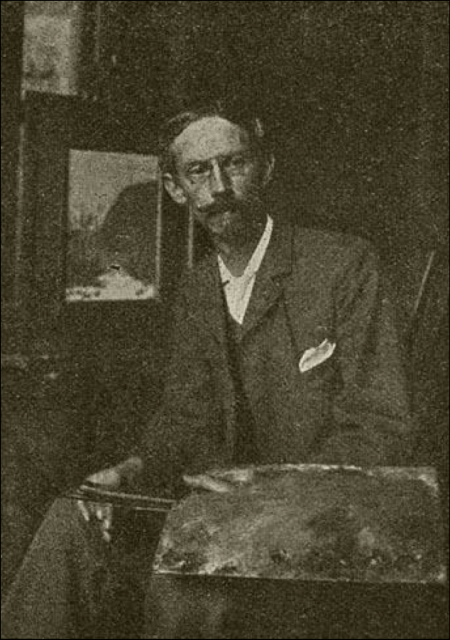

De la femme de lettres Lya Berger (1877-1941), la « suave magicienne » amoureuse de la Hollande, nous avons présenté l’ouvrage Femmes poètes de Hollande. Redonnons-lui la parole pour évoquer l’un des Néerlandais les plus francophiles au tournant des XIXe et XXe siècles, à savoir Philippe Zilcken (1857-1930). Une façon de préciser certaines facettes de cet auteur, peintre et graveur.

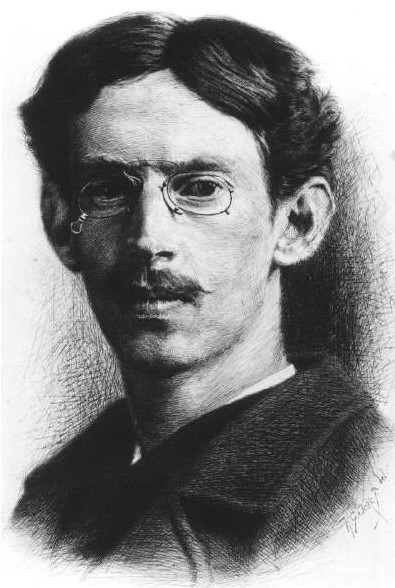

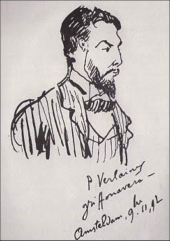

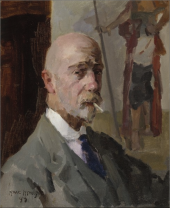

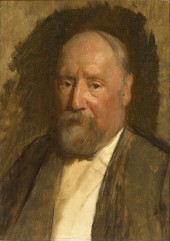

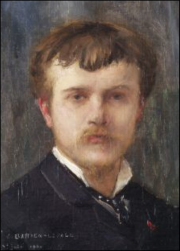

Portrait de Ph. Zilcken par H.G. Icke (1855-1942)

L’Académie méditerranéenne a élu membre associé, en remplacement de Gomez Carillo (1) et sur l’initiative de MM. Louis Bertrand (2) et Fernand Bac (3), M. Philippe Zilcken, artiste et écrivain hollandais.

C’est un heureux choix. Il faut applaudir à chacune de ces manifestations qui, ainsi que le disait dernièrement M. Honnorat (4) à propos de la pose de la première pierre du Collège néerlandais à Paris, « renouent les plus-belles des traditions qui ont uni les deux peuples, celles qui, depuis Érasme et Descartes jusqu’à l’aurore du siècle dernier, ont fait des œuvres de l’esprit le principal objet de leurs échanges ».

Parmi les intellectuels hollandais qui servent la cause française, M. Philippe Zilcken est l’un des hommes les mieux qualifiés pour conquérir notre sympathie reconnaissante. On sait qu’il n’est pas toujours facile aux Néerlandais francophiles de propager chez eux leurs idées et leurs sentiments. En ce qui le concerne, M. Zilcken estime qu’il n’y a nul mérite parce que, dans sa double ascendance, il compte des origines françaises. Dès l’enfance, il parla notre langue avec sa grand’mère maternelle qui appartenait à une famille de Douai.

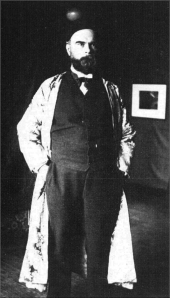

Il suffit de voir son visage aux traits fins, expressifs et mobiles, son regard vif, d’entendre son verbe rapide et imagé, de lire son style nerveux, primesautier, pour être convaincu.

Dans le domaine de la pensée, ses atavismes sont non moins caractéristiques. Un de ses ancêtres, au XVIIe siècle, aimait, protégeait les artistes, s’entourait de leurs œuvres. Son père, après avoir fait de brillantes études à l’Université de Leyde, eut une longue carrière dans le ministère des Affaires étrangères. Il était musicien consommé. Son goût raffiné lui-avait valu le surnom de « roi des dilettantes ».

Philippe Zilcken n’a pas oublié cet exemple, puisque M. Francis de Miomandre (5), après avoir dit de lui : « C’est notre grand ami », ajoute : « Il a tout à fait l’air et les manières d’un Français d’autrefois ; et cette distinction de toute sa personne, cette netteté raffinée, je les retrouve dans son art. »

Philippe Zilcken n’a pas oublié cet exemple, puisque M. Francis de Miomandre (5), après avoir dit de lui : « C’est notre grand ami », ajoute : « Il a tout à fait l’air et les manières d’un Français d’autrefois ; et cette distinction de toute sa personne, cette netteté raffinée, je les retrouve dans son art. »

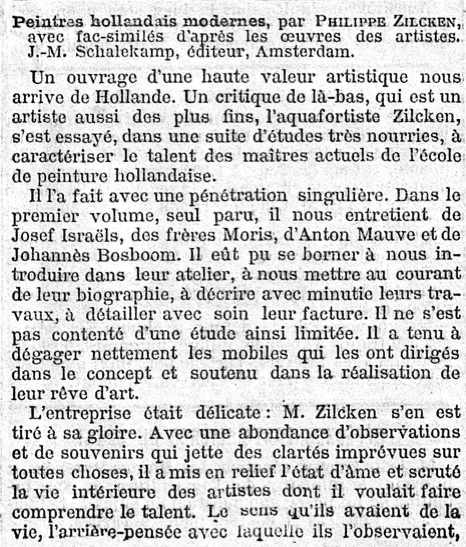

Petit-fils d’une aïeule saint-simonienne, témoin, dans le salon de ses parents où fréquentait Barbès (6), de conversations, voire de discussions roulant sur la philosophie, la politique, les lettres et les arts, Philippe Zilcken eut, très jeune, l’esprit ouvert sur tous les horizons de la vie intellectuelle. On le menait aussi parfois dans l’atelier des grands peintres hollandais de l’époque : Jozef Israëls, si profondément humain, les paysagistes Maris, Mesdag, le peintre de marines, Bosboom, spécialiste des intérieurs d’églises, Anton Mauve, interprète sensitif des pastorales. Ce dernier fut plus tard son maître dans le même temps qu’il dirigeait les débuts de Van Gogh. À ce groupe d’artistes, M. Zilcken consacra, par la suite, une étude sous le titre trop modeste : Notes sur les peintres hollandais modernes (Amsterdam, 1893.) (7)

Comme il atteignait sa dix-septième année, le jeune homme eut le privilège d’être agréé, en qualité de secrétaire français, auprès de la reine Sophie (8), première femme de Guillaume III d’Orange. Wurtembergeoise d’origine, mais aimant beaucoup la France, elle était fort liée avec Napoléon III et la princesse Mathilde.

L’adolescent garda une vive impression de ces séances durant lesquelles, tantôt au palais royal de La Haye, tantôt à la Maison du Bois (’t huis ten Bosch), résidence d’été de la souveraine, il écrivait sous sa dictée, en français, sa correspondance, ou des pensées, ou bien encore des études littéraires, philosophiques, historiques, tel l’article intitulé : « Les Derniers Stuarts, Impressions d’une Reine », qui parut en juin 1875 dans la Revue des Deux Mondes sous l’anonymat.

M. Schwob, L. Daudet & Byvanck

Quelques années plus tard, en 1881, Philippe Zilcken réalisa l’un de ses rêves qui était de connaître Paris. Il y fit un aussi riche butin d’impressions que cet autre grand ami de la France, son lointain parent, W.G.C. Byvanck (9), disparu en 1925 et qui laissa, avec diverses œuvres de critique, un précieux recueil : Un Hollandais à Paris en 1891, préfacé par Anatole France.

Quelques années plus tard, en 1881, Philippe Zilcken réalisa l’un de ses rêves qui était de connaître Paris. Il y fit un aussi riche butin d’impressions que cet autre grand ami de la France, son lointain parent, W.G.C. Byvanck (9), disparu en 1925 et qui laissa, avec diverses œuvres de critique, un précieux recueil : Un Hollandais à Paris en 1891, préfacé par Anatole France.

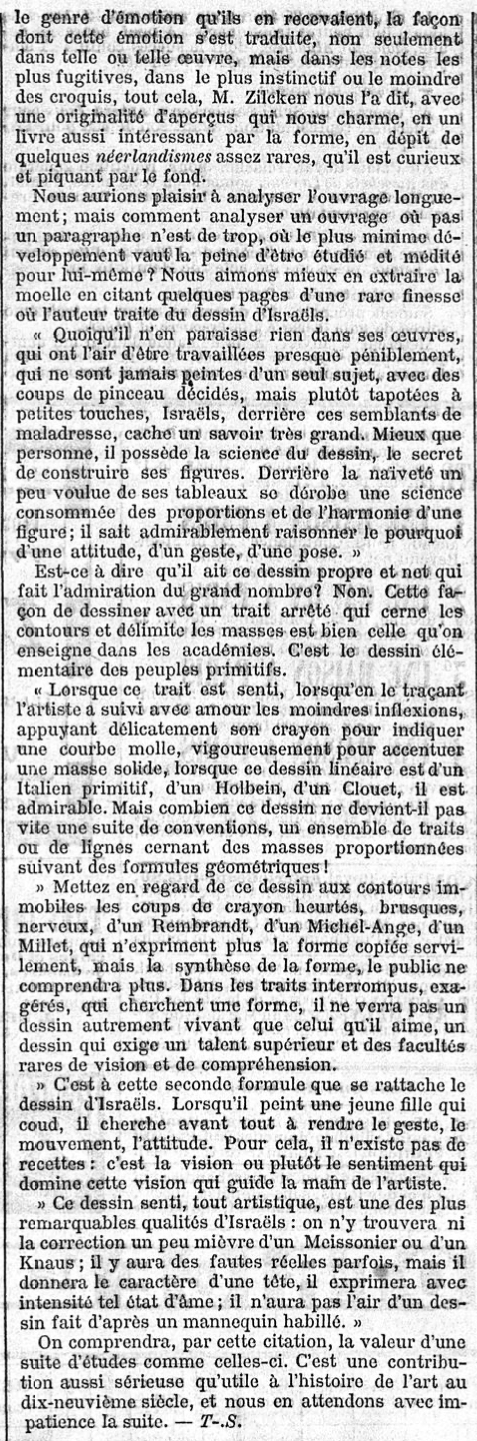

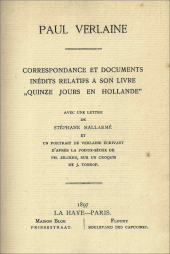

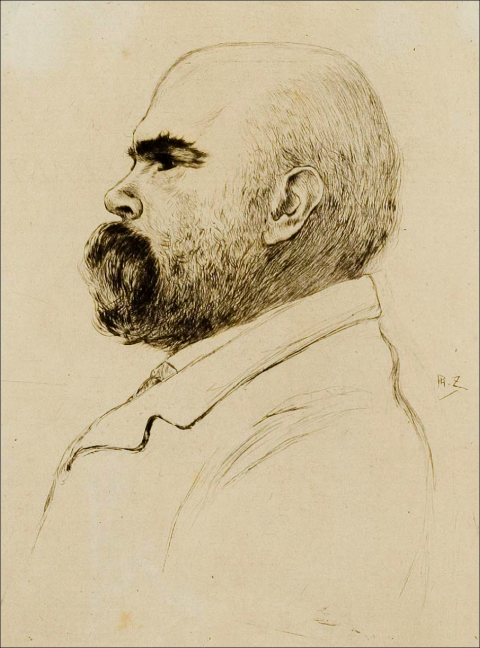

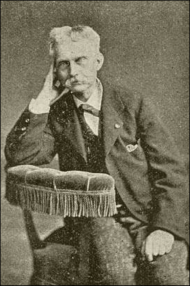

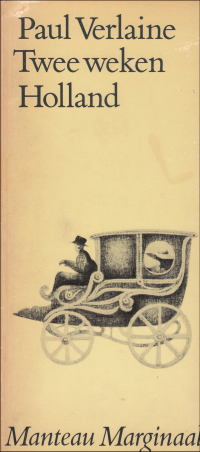

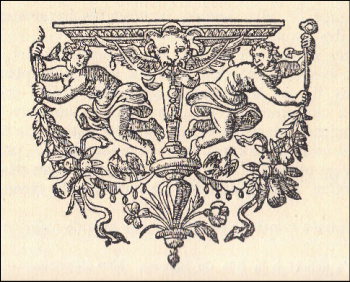

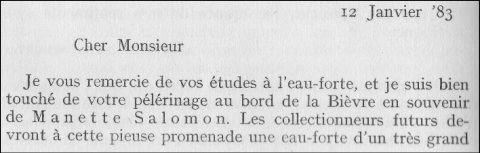

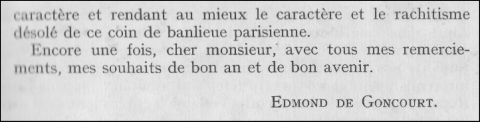

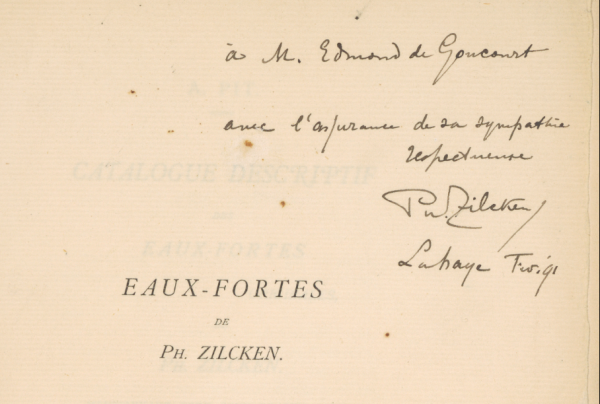

À Paris, le voyageur, pèlerin fervent de tous les domaines où l’esprit vagabonde et s’enrichit, visita surtout les musées, les peintres et quelques littérateurs en renom : Rodin dont il admirait la puissante personnalité, Armand Silvestre (10), Stéphane Mallarmé, Verlaine qui devint son ami et habita chez lui l’année suivante pendant le séjour qu’il fit à La Haye et qui nous valut les Quinze jours en Hollande si appréciés des admirateurs du « Pauvre Lélian ». Il connut aussi particulièrement Edmond de Goncourt et fréquenta avec un vif plaisir l’aquafortiste et collectionneur passionné Philippe Burly (11) dont M. Jacques Patin (12) évoquait récemment ici le souvenir à propos d’« Une lettre de Juliette Drouet à Mme Paul Verlaine ».

Mais cet homme du Nord était obsédé d’une nostalgie que Paris, malgré ses attraits, ne pouvait dissiper. Il rêvait de paysages luxuriants épanouis sous le soleil, « le clair, le joyeux soleil », exalté par lui avec un lyrisme rostandien. Attiré vers le Midi, il parcourut la Provence et en rapporta une double collection : celle, d’abord, de croquis et de toiles remarquables par leur vérité d’interprétation autant que par leur coloris intense, et une autre – plus inattendue mais évocatrice à sa façon – de chaussures anciennes locales ou étrangères. Ces échantillons, qui lui permettaient de cheminer, par l’imagination, sur les sentiers du passé, s’augmentèrent avec le temps, et après avoir figuré dans une exposition rétrospective du costume en Angleterre, ils trouvèrent leurs invalides dans le musée de Haarlem où, entre les tableaux de Franz Hals et les portraits des comtes de Hollande, se dresse, en l’angle d’une muraille, l’étendard de la vaillante Kenau Hasselaar (13), la Jeanne Hachette (14) de la Hollande.

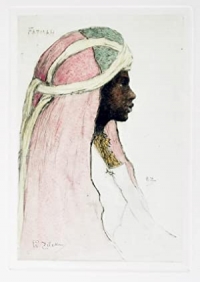

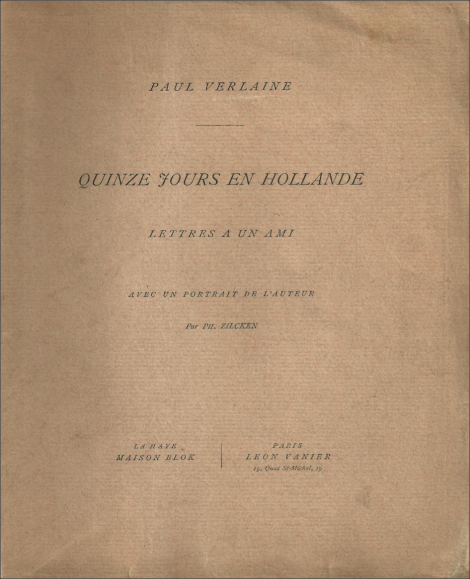

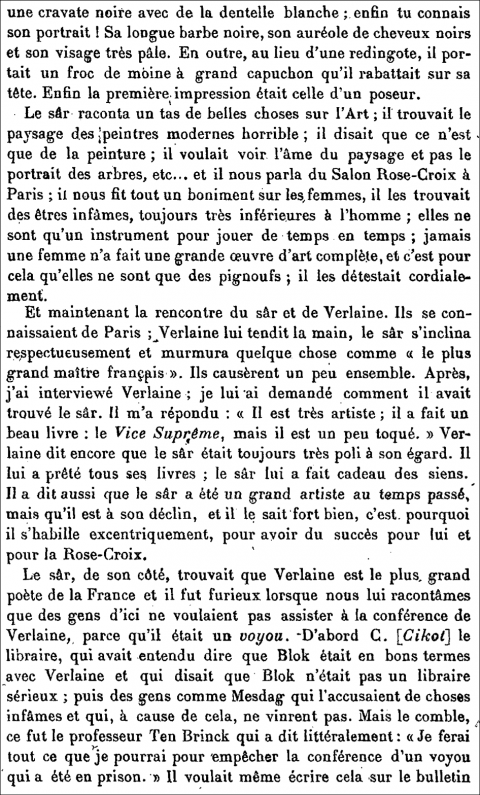

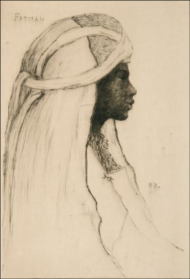

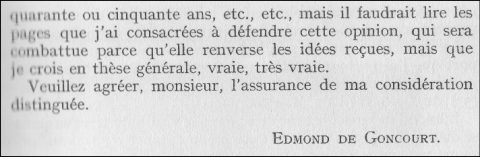

Ph. Zilcken, Impression d'Algérie

Le bleu du ciel de la Riviera ne possédait toutefois point l’intensité d’éclat que rêvait cet amant de la lumière. En 1883, il suivit en Algérie son ami, le peintre A. Pit (15), auteur d’une brève mais substantielle étude sur les Origines de l’art hollandais. Il débarqua à Alger tout vibrant de l’enthousiasme qui déborde dans les pages de Fromentin. La ville, à cette époque, n’était pas encore maquillée de modernisme ; son caractère pittoresque, son atmosphère lumineuse plurent à l’artiste doué d’une vive imagination et d’une inlassable curiosité. Les toiles qu’il y brossa furent exposées dans un Salon international organisé cette même année à Amsterdam et lui valurent une médaille d’argent. Il glana aussi en Algérie des sujets d’études littéraires, notamment l’esquisse inspirée par le voyage et la fin tragique de sa compatriote Mlle Alexandrina Tinne (16), dans le désert du Souf, où, vingt-cinq ans plus tard, devait périr, de façon non moins dramatique, Isabelle Eberhardt (17). Ce récit clôt le recueil d’Impressions d’Algérie, orné de quinze pointes sèches, que fit paraître, en 1910, M. Ph. Zilcken, et que préfaça Léonce Bénédite (18). Tout récemment, Mme Elissa Rhaïs (19) en faisait compliment à l’auteur. Le rêve de ce dernier est de le faire rééditer à l’occasion du Centenaire de la conquête, sous le titre : Toute la magie de l’Orient, et illustré de diverses reproductions de ses tableaux les plus significatifs. Ce serait d’une jolie actualité.

Le bleu du ciel de la Riviera ne possédait toutefois point l’intensité d’éclat que rêvait cet amant de la lumière. En 1883, il suivit en Algérie son ami, le peintre A. Pit (15), auteur d’une brève mais substantielle étude sur les Origines de l’art hollandais. Il débarqua à Alger tout vibrant de l’enthousiasme qui déborde dans les pages de Fromentin. La ville, à cette époque, n’était pas encore maquillée de modernisme ; son caractère pittoresque, son atmosphère lumineuse plurent à l’artiste doué d’une vive imagination et d’une inlassable curiosité. Les toiles qu’il y brossa furent exposées dans un Salon international organisé cette même année à Amsterdam et lui valurent une médaille d’argent. Il glana aussi en Algérie des sujets d’études littéraires, notamment l’esquisse inspirée par le voyage et la fin tragique de sa compatriote Mlle Alexandrina Tinne (16), dans le désert du Souf, où, vingt-cinq ans plus tard, devait périr, de façon non moins dramatique, Isabelle Eberhardt (17). Ce récit clôt le recueil d’Impressions d’Algérie, orné de quinze pointes sèches, que fit paraître, en 1910, M. Ph. Zilcken, et que préfaça Léonce Bénédite (18). Tout récemment, Mme Elissa Rhaïs (19) en faisait compliment à l’auteur. Le rêve de ce dernier est de le faire rééditer à l’occasion du Centenaire de la conquête, sous le titre : Toute la magie de l’Orient, et illustré de diverses reproductions de ses tableaux les plus significatifs. Ce serait d’une jolie actualité.

Le baron d’Estournelles de Constant (20), secrétaire de la légation de France à La Haye, dont il avait conquis la sympathie, lui fit remettre, à l’occasion de la deuxième Conférence de la Paix, la médaille de la Société de conciliation internationale, qu’il avait fondée. Le peintre méritait cet hommage tant par la nature de sa philosophie que par la générosité de ses pensées toujours tendues vers un idéal de beauté et de bonté. Optimiste par nature, il offre un piquant exemple de sérénité de caractère s’alliant à une fougue de sentiment très latine.

La France, qu’il aime et qu’il sert si bien, lui a témoigné depuis la guerre sa gratitude en lui donnant la croix de la Légion d’honneur et la médaille de la Reconnaissance française.

La vitalité de son art semble s’accroître avec les années. Ayant désormais élu domicile en un coin de cette Riviera que sa palette a exaltée, il y multiplie les expositions de ses œuvres. M. Georges Avril (21) affirmait l’an dernier que « ses toiles sont d’un artiste savant et d’une émotivité exquise ».

Ph. Zilcken, Rue en Tunisie

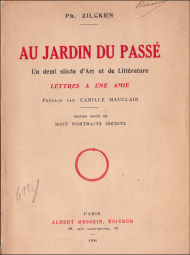

Il ne lui suffit pas d’aimer ce pays, il veut en révéler les charmes à ses compatriotes, les y attirer. Son petit livre écrit en hollandais : Langs wegen der Fransche Riviera (Par les routes de la Riviera), à la fois guide pratique et hymne enthousiaste, a fait venir bien des touristes hollandais sur la Côte d’Azur (22). En même temps il prépare la publication d’un recueil de Souvenirs (23) qui promet d’être instructif autant qu’attrayant. Il souhaite aussi réunir les lettres des artistes avec qui il entretint des relations au cours de sa carrière, de Rodin à Goncourt, de Buhot (24) à Huysmans…

Il ne lui suffit pas d’aimer ce pays, il veut en révéler les charmes à ses compatriotes, les y attirer. Son petit livre écrit en hollandais : Langs wegen der Fransche Riviera (Par les routes de la Riviera), à la fois guide pratique et hymne enthousiaste, a fait venir bien des touristes hollandais sur la Côte d’Azur (22). En même temps il prépare la publication d’un recueil de Souvenirs (23) qui promet d’être instructif autant qu’attrayant. Il souhaite aussi réunir les lettres des artistes avec qui il entretint des relations au cours de sa carrière, de Rodin à Goncourt, de Buhot (24) à Huysmans…

On ne peut que souhaiter la prompte réalisation de ces projets, car en tout travail auquel il s’applique, M. Philippe Zilcken met de son âme. Et il atteint la nôtre. Ce ne fut pas sans raison que la critique d’art et poétesse belge, Mlle Maria Biermé (25), l’a classé au premier rang des artistes de la pensée et du sentiment.

Il est de ceux qui méritent de survivre, car il a su saisir et traduire le sens universel de la vie, qui possède la même valeur en toutes les langues.

Lya Berger

Le Figaro, 14 décembre 1929

(1) Enrique Gómez Carrillo (1873-1927), écrivain et diplomate guatémaltèque, second époux de Consuelo Suncin, laquelle, devenue veuve, épousa Antoine de Saint-Exupéry. Il est enterré au Père-Lachaise.

(2) Louis Bertrand (1866-1941), écrivain français, grand flaubertien. Lorrain d’origine, il fut élu à l’Académie au fauteuil de Maurice Barrès.

(3) Ne s’agirait-il pas plutôt de l’écrivain et artiste Ferdinand Bac (1859-1952) ?

(4) André Honnorat (1868-1950), homme politique parisien. Il a consacré de nombreuses années de sa vie à la Cité internationale universitaire de Paris où se dresse le Collège néerlandais.

(5) Francis de Miomandre (1880-1959), écrivain et traducteur rafiné, lauréat du Goncourt en 1908. Pendant la Grande Guerre, il collabora à La Revue de Hollande.

(6) Armand Barbès (1809-1870), militant politique exilé de nombreuses années aux Pays-Bas. Il est mort à La Haye.

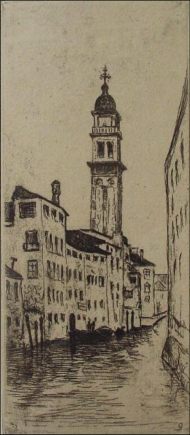

Ph. Zilcken, Bezuidenhoutseweg

(7) Voir sur ces peintres hollandais et les écrits de Zilcken les différents articles de ce dernier en ligne sur ce blogue ainsi que la recension reproduite ci-dessous.

(7) Voir sur ces peintres hollandais et les écrits de Zilcken les différents articles de ce dernier en ligne sur ce blogue ainsi que la recension reproduite ci-dessous.

(8) Ph. Zilcken évoque la reine Sophie dans ses Souvenirs I.

(9) W.G.C. Byvanck (1848-1925), auteur du volume Un hollandais à Paris en 1891. Grand érudit, esprit universel, il dirigea la Bibliothèque royale de La Haye. Ami de Marcel Schwob et plus encore de Léon Daudet.

(10) Armand Silvestre (1837-1901), homme de lettres très lu en son temps, l’une des cibles de Léon Bloy.

(11) Philippe Burly (1830-1890), critique d’art, graveur, collectionneur.

(12) Jacques Patin (1883-1948), rédacteur en chef au Figaro, directeur du « Supplément littéraire », a entre autres édité des Lettres de Louise Colet (1931).

(13) Kenau Hasselaar (1526-1588), héroïne populaire pour avoir défendu Haarlem contre l’envahisseur espagnol (1573), pendant la guerre de Quatre-Vingts-Ans.

(14) Jeanne Hachette, née à Beauvais au XVe siècle, l’une des figures emblématiques de la résistance de cette ville face à Charles le Téméraire.

(15) Adriaan Pit (1860-1944), historien de l’art haguenois qui a laissé plusieurs catalogues descriptifs des eaux fortes originales de son ami Zilcken. A signé en français : La gravure dans les Pays-Bas au XVesiècle et ses influences sur la gravure en Allemagne, en Italie et en France, Paris, Desclée de Brouwer, 1891-1892 (ouvrage qui reprend des articles de la Revue de l’art chrétien) ; Les origines de l’art hollandais, Paris, H. Champion, 1894 ; La sculpture hollandaise au Musée National d’Amsterdam, Amsterdam, Van Rijkom, 1903.

(16) Alexandrine Tinne (1835-1869), photographe et exploratrice hollandaise, première femme européenne à tenter de traverser le Sahara où elle fut assassinée.

(16) Alexandrine Tinne (1835-1869), photographe et exploratrice hollandaise, première femme européenne à tenter de traverser le Sahara où elle fut assassinée.

(17) Isabelle Eberhardt1 (1877-1904), journaliste et écrivaine née suisse, devenue française par son mariage, morte en Algérie.

(18) Léonce Bénédite (1859-1925), historien de l’art et conservateur de musée. Premier conservateur du musée Rodin.

(19) Elissa Rhaïs (1876-1940), écrivaine originaire de Blida qui a laissé romans et nouvelles orientalistes se déroulant en Algérie.

(20) Paul Henri Benjamin Balluet d’Estournelles de Constant, baron de Constant de Rebecque (1852-1924), diplomate et homme politique français, grand amateur d’art, lauréat du prix Nobel de la paix en 1909 en même temps que le Belge Auguste Beernaert, en récompense de leurs efforts dans la construction du droit international, en particulier dans l’élaboration des conférences de La Haye de 1899 et 1907 qui débouchèrent sur la création d’une Cour permanente d’arbitrage. Il a travaillé à La Haye de 1884 à 1887.

(21) Georges Avril (1874-1952), journaliste et écrivain originaire de la Côte d’Azur.

(22) Ouvrage paru aux éditions Leopold, ’s-Gravenhage, 1925.

(23) Souvenirs I est le titre d’un premier recueil publié en 1900. En 1930, l’année de la mort de l’artiste, a paru en français Au jardin du passé. Un demi-siècle d’Art et de Littérature. Ses mémoires rédigés en néerlandais en 1928 (Herinneringen van een Hollandsche Schilder der negentiende eeuw 1877-1927) n’ont jamais été publiés.

(24) Félix Buhot (1847-1898), peintre et graveur dont il est question dans Souvenirs I.

(25) Maria Biermé (1863-1932) poétesse, essayiste et critique d’art belge.

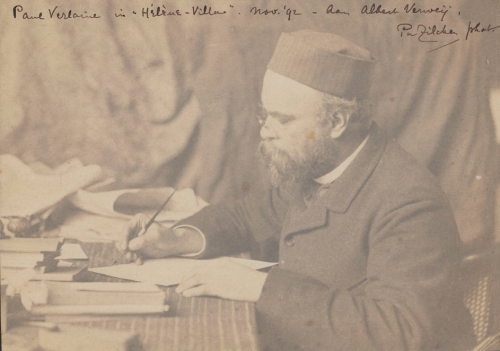

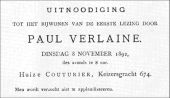

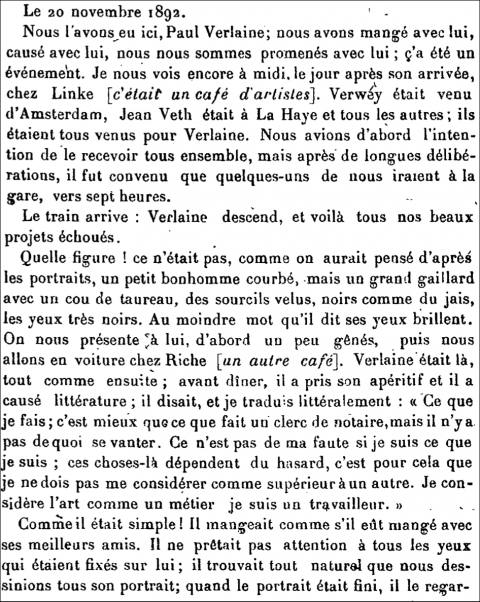

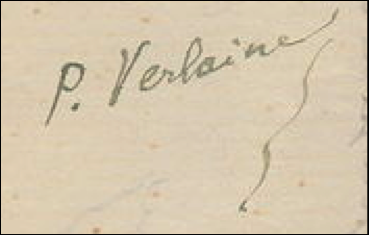

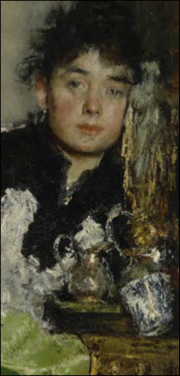

Paul Verlaine chez Ph. Zilcken

Le Temps, 27 décembre 1894

Des estampes japonaises d’une coloration ravis- sante, et dont l’artiste possède quelques rares exemplaires, s’encadrent entre les souvenirs de quelques maîtres, ses amis : Une gravure de Brac- quemond ; une eau-forte de Rodin

Des estampes japonaises d’une coloration ravis- sante, et dont l’artiste possède quelques rares exemplaires, s’encadrent entre les souvenirs de quelques maîtres, ses amis : Une gravure de Brac- quemond ; une eau-forte de Rodin

Comment Philippe Zilcken devint-il peintre, alors que son père, qui occupait une haute fonction dans le gouvernement hollandais, était un violoncelliste de talent, ami de Henri Wieniawski, de Sarasate, de Planté, de Camille Saint-Saëns, avec lesquels il exécutait de la musique de chambre, d’une façon remarquable ?

Comment Philippe Zilcken devint-il peintre, alors que son père, qui occupait une haute fonction dans le gouvernement hollandais, était un violoncelliste de talent, ami de Henri Wieniawski, de Sarasate, de Planté, de Camille Saint-Saëns, avec lesquels il exécutait de la musique de chambre, d’une façon remarquable ?

Comme Mauve aussi, il s’est toujours appliqué à mettre en pratique le conseil de Corot : « D’abord, le ton et puis, la couleur ». De là vient que Zilcken réussit toujours à rendre la physio- nomie véritable de chacune des contrées qu’il a visitées. Il ne s’est pas essayé, par exemple, à l’instar de quel- ques autres, à se créer une palette d’orientaliste mais, lors de ses séjours en Algérie, il s’est contenté de travailler en plein air et d’en rapporter des œuvres sincères par le coloris comme par l’expression.

Comme Mauve aussi, il s’est toujours appliqué à mettre en pratique le conseil de Corot : « D’abord, le ton et puis, la couleur ». De là vient que Zilcken réussit toujours à rendre la physio- nomie véritable de chacune des contrées qu’il a visitées. Il ne s’est pas essayé, par exemple, à l’instar de quel- ques autres, à se créer une palette d’orientaliste mais, lors de ses séjours en Algérie, il s’est contenté de travailler en plein air et d’en rapporter des œuvres sincères par le coloris comme par l’expression.  C’est là qu’il fit bâtir Hélène-Villa où, en 1892, il offrit l’hospitalité à

C’est là qu’il fit bâtir Hélène-Villa où, en 1892, il offrit l’hospitalité à

d’Amsterdam, que Zilcken venait de graver, d’après

d’Amsterdam, que Zilcken venait de graver, d’après  Bientôt, en effet, par l’intermédiaire de la maison Goupil de La Haye, Zilcken était mis en rapport avec le célèbre collectionneur américain, Sam P. Avery, qui, après avoir acheté un certain nombre de ses eaux-fortes, souhaita posséder tout son œuvre. C’est ainsi qu’à sa mort, Sam P. Avery put léguer 650 eaux-fortes et pointes-sèches de Zilcken à la Public library de New York, le seul endroit où se trouve la collection complète des estampes du maître.

Bientôt, en effet, par l’intermédiaire de la maison Goupil de La Haye, Zilcken était mis en rapport avec le célèbre collectionneur américain, Sam P. Avery, qui, après avoir acheté un certain nombre de ses eaux-fortes, souhaita posséder tout son œuvre. C’est ainsi qu’à sa mort, Sam P. Avery put léguer 650 eaux-fortes et pointes-sèches de Zilcken à la Public library de New York, le seul endroit où se trouve la collection complète des estampes du maître. En 1900, le musée du Luxembourg acquit une œuvre de trois cents estampes de Zilcken : Rotterdam en possède une centaine ; Venise lui achetait récemment une suite de six estampes originales repré- sentant la Venise intime, où l’artiste a transporté les qualités acquises dans un travail de gravures de grande reproduction. Citons surtout La grandeur déchue, dont il a fait l’eau-forte parallèlement au tableau, et qui est, comme celui-ci, d’une gran- deur de style incomparable.

En 1900, le musée du Luxembourg acquit une œuvre de trois cents estampes de Zilcken : Rotterdam en possède une centaine ; Venise lui achetait récemment une suite de six estampes originales repré- sentant la Venise intime, où l’artiste a transporté les qualités acquises dans un travail de gravures de grande reproduction. Citons surtout La grandeur déchue, dont il a fait l’eau-forte parallèlement au tableau, et qui est, comme celui-ci, d’une gran- deur de style incomparable. Enfin, c’est l’Algérie où il fait un long séjour en 1909 et d’où il rapporte une cinquantaine d’œuvres, dont quelques-unes expo- sées à Paris, en février 1910, au salon des Orien- talistes, faisaient noter dans le Figaro, par l’éminent critique Arsène Alexandre « la discrétion et l’aristo- cratique harmonie des peintures algériennes de M. P. Zilcken, l’éminent peintre hollandais ».

Enfin, c’est l’Algérie où il fait un long séjour en 1909 et d’où il rapporte une cinquantaine d’œuvres, dont quelques-unes expo- sées à Paris, en février 1910, au salon des Orien- talistes, faisaient noter dans le Figaro, par l’éminent critique Arsène Alexandre « la discrétion et l’aristo- cratique harmonie des peintures algériennes de M. P. Zilcken, l’éminent peintre hollandais ». Le dernier voyage de Zilcken en Algérie marquera dans sa carrière d’artiste, car surabondante y fut sa récolte d’œuvres de vie et de beauté.

Le dernier voyage de Zilcken en Algérie marquera dans sa carrière d’artiste, car surabondante y fut sa récolte d’œuvres de vie et de beauté. C’est la Casbah fantas- tique que sa plume nous peint et où, comme le dit Léonce Benédite dans sa belle « Préface » au livre de Zilcken, « l’artiste s’émerveille devant le spectacle pittoresque, fortement exotique, violemment, mais har- monieusement coloré des foules grouillantes, dont les flots se heurtent dans le dédale tortueux de ruelles étroites, montantes, profondes, où passent des populations mélangées et bigarrées d’indigènes magnifiques, dans leurs élégantes draperies ou leurs oripeaux sordides ».

C’est la Casbah fantas- tique que sa plume nous peint et où, comme le dit Léonce Benédite dans sa belle « Préface » au livre de Zilcken, « l’artiste s’émerveille devant le spectacle pittoresque, fortement exotique, violemment, mais har- monieusement coloré des foules grouillantes, dont les flots se heurtent dans le dédale tortueux de ruelles étroites, montantes, profondes, où passent des populations mélangées et bigarrées d’indigènes magnifiques, dans leurs élégantes draperies ou leurs oripeaux sordides ». C’est Un matin à Biskra (le Paradis du désert) où, en deux ou trois traits d’une délicatesse infinie, il nous retrace, dans une pointe sèche, le portrait de la femme mauresque assise contre le mur de sa vieille demeure ; c’est la tête enturbannée de Fathma, la négresse et celle d’Haopadja et la femme du Sud, il arrive à faire ressortir admira- blement les caractères particuliers à chacun de ces types. Il nous montre, avec une douceur émue, les graves Marabouts blancs, pieusement recueillis, au fond des larges avenues baignées dans la lumière.

C’est Un matin à Biskra (le Paradis du désert) où, en deux ou trois traits d’une délicatesse infinie, il nous retrace, dans une pointe sèche, le portrait de la femme mauresque assise contre le mur de sa vieille demeure ; c’est la tête enturbannée de Fathma, la négresse et celle d’Haopadja et la femme du Sud, il arrive à faire ressortir admira- blement les caractères particuliers à chacun de ces types. Il nous montre, avec une douceur émue, les graves Marabouts blancs, pieusement recueillis, au fond des larges avenues baignées dans la lumière. Sa vie, entièrement dévouée aux siens et à son art, il la passe tantôt, « sous les ciels perlés, argentés des Ruysdael et des Van Goyen, où les chevauchées des nuages légers tamisent la lumière » ; tantôt parmi les cyprès sombres et les clairs aman- diers de la Provence

Sa vie, entièrement dévouée aux siens et à son art, il la passe tantôt, « sous les ciels perlés, argentés des Ruysdael et des Van Goyen, où les chevauchées des nuages légers tamisent la lumière » ; tantôt parmi les cyprès sombres et les clairs aman- diers de la Provence

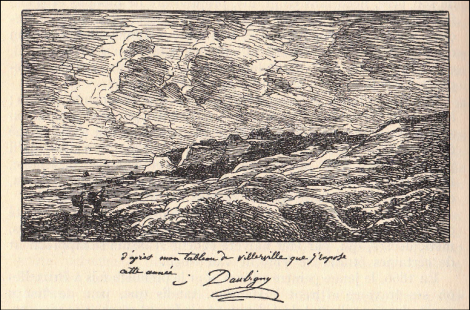

Évidemment à Paris, il y a au Louvre quelques merveilles des « peintres de Barbizon », et les collections Thomy Thiéry, Moreau-Nélaton, Chauchard contiennent des joyaux inestimables, mais le

Évidemment à Paris, il y a au Louvre quelques merveilles des « peintres de Barbizon », et les collections Thomy Thiéry, Moreau-Nélaton, Chauchard contiennent des joyaux inestimables, mais le  Dans la courte Préface du Catalogue de 1905, j’ai cité les ligues suivantes à ce sujet : Jules Breton, qui n’était certes pas susceptible d’intransigeance en art, voit au musée de Lille une Descente de Croix de Rubens, qu’il qualifie « d’importante, robuste, solide, large et pleine d’âme », – toutes les qualités d’un pur chef-d’œuvre.

Dans la courte Préface du Catalogue de 1905, j’ai cité les ligues suivantes à ce sujet : Jules Breton, qui n’était certes pas susceptible d’intransigeance en art, voit au musée de Lille une Descente de Croix de Rubens, qu’il qualifie « d’importante, robuste, solide, large et pleine d’âme », – toutes les qualités d’un pur chef-d’œuvre. Mais avant de parler plus longuement du musée Mesdag, je crois qu’il est indispensable de dire quelques mots de l’homme d’élite que fut ce peintre volontaire, énergique, ayant les qualités d’opiniâtreté de sa race et de ses ancêtres.

Mais avant de parler plus longuement du musée Mesdag, je crois qu’il est indispensable de dire quelques mots de l’homme d’élite que fut ce peintre volontaire, énergique, ayant les qualités d’opiniâtreté de sa race et de ses ancêtres.

Puis, après une grande salle aux tapisseries flamandes, aux- quelles se marie heureusement l’éclat sobre de cuivres arabes, de faïences orientales, ainsi que les patines subtiles d’ivoires et de bronzes japonais, viennent dans une salle suivante, Bastien-Lepage, Emile et Jules Breton, Couture, Bianchi, Gola, et quelques Corot, rapidement enlevés, précisant l’heure, le moment. De ce maître séduisant des œuvres peu communes, telles que les Falaises à contre-jour, un Clair de lune exquis, un Sous-bois très travaillé, avec figures importantes.

Puis, après une grande salle aux tapisseries flamandes, aux- quelles se marie heureusement l’éclat sobre de cuivres arabes, de faïences orientales, ainsi que les patines subtiles d’ivoires et de bronzes japonais, viennent dans une salle suivante, Bastien-Lepage, Emile et Jules Breton, Couture, Bianchi, Gola, et quelques Corot, rapidement enlevés, précisant l’heure, le moment. De ce maître séduisant des œuvres peu communes, telles que les Falaises à contre-jour, un Clair de lune exquis, un Sous-bois très travaillé, avec figures importantes. Jules Dupré : de vieux chênes noueux, luisants après l’orage ; la nièce de Mesdag, Mlle van Houten, a fait une très importante eau-forte d’après ce beau tableau. De ce même de vrai peintre encore six œuvres, d’effets lumineux et divers, parmi lesquelles de légers frottis très expressifs.

Jules Dupré : de vieux chênes noueux, luisants après l’orage ; la nièce de Mesdag, Mlle van Houten, a fait une très importante eau-forte d’après ce beau tableau. De ce même de vrai peintre encore six œuvres, d’effets lumineux et divers, parmi lesquelles de légers frottis très expressifs. Si l’Angélus est « le triomphe du sujet », (mais ce tableau célèbre est vraiment plus que cela !), sa Nature morte (un pot grossier, une jatte blanche, quelques navets et un vieux couteau), – serait, en son extrême simplicité de sujet et de facture, « le triomphe du sentiment », car elle est d’une impressionnante beauté. L’Homme et l’âne, un pastel d’une farouche grandeur, Les Meules, le Vigneron au repos, autant de chefs-d’œuvre. Et l’Agar et Ismaël (qui mesure 2 mètres 33 sur 1.45) est une toile vraiment dramatique, qui n’aurait jamais dû quitter la France. Le jour même où Mesdag l’avait achetée, à une vente, à Paris, on vint lui offrir environ vingt mille francs de bénéfice s’il voulait la revendre !

Si l’Angélus est « le triomphe du sujet », (mais ce tableau célèbre est vraiment plus que cela !), sa Nature morte (un pot grossier, une jatte blanche, quelques navets et un vieux couteau), – serait, en son extrême simplicité de sujet et de facture, « le triomphe du sentiment », car elle est d’une impressionnante beauté. L’Homme et l’âne, un pastel d’une farouche grandeur, Les Meules, le Vigneron au repos, autant de chefs-d’œuvre. Et l’Agar et Ismaël (qui mesure 2 mètres 33 sur 1.45) est une toile vraiment dramatique, qui n’aurait jamais dû quitter la France. Le jour même où Mesdag l’avait achetée, à une vente, à Paris, on vint lui offrir environ vingt mille francs de bénéfice s’il voulait la revendre !

au Louvre ! » Paroles élogieuses et désintéressées qui m’ont d’autant plus frappé, qu’elles me remettaient à l’esprit une autre visite, celle de l'Empereur d’Allemagne au Mauritshuis ; comme le

au Louvre ! » Paroles élogieuses et désintéressées qui m’ont d’autant plus frappé, qu’elles me remettaient à l’esprit une autre visite, celle de l'Empereur d’Allemagne au Mauritshuis ; comme le

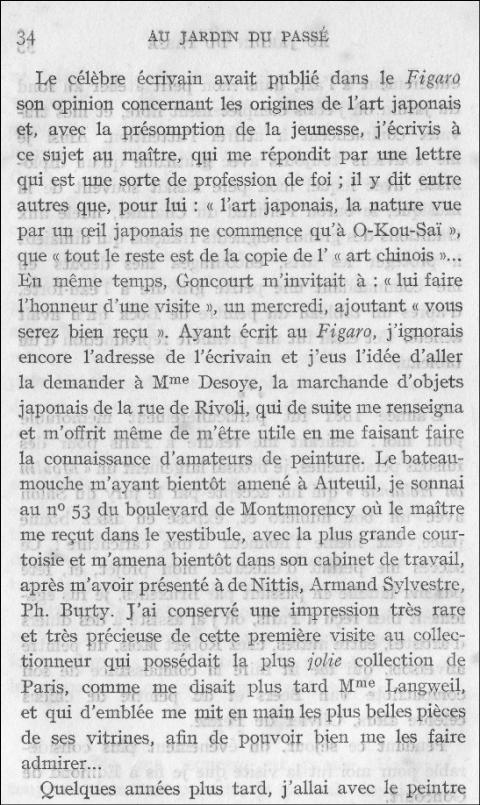

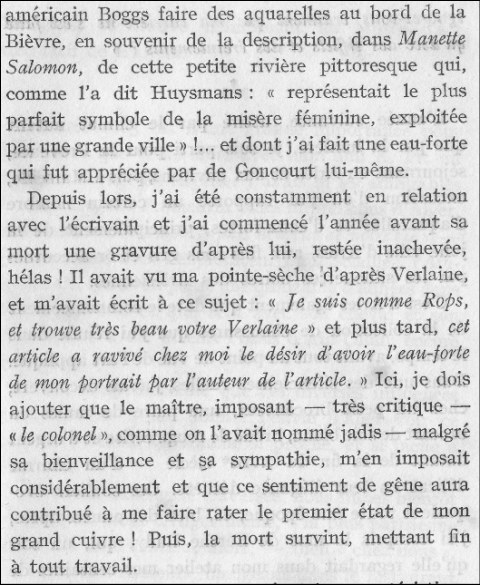

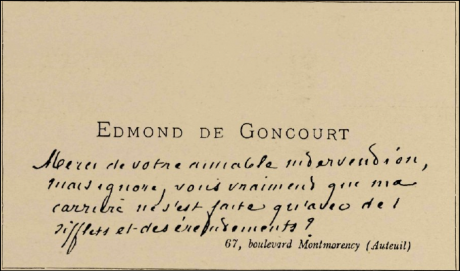

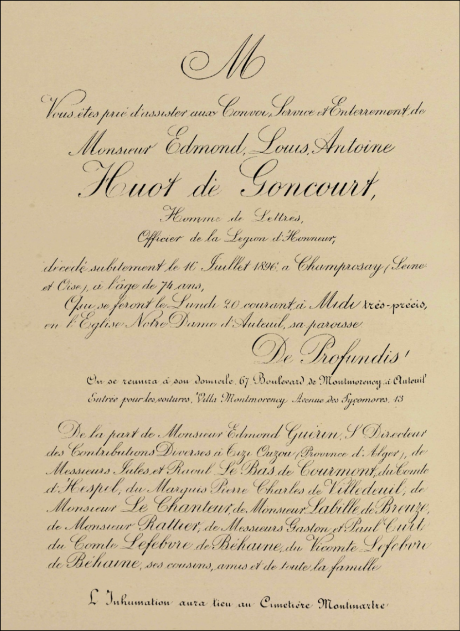

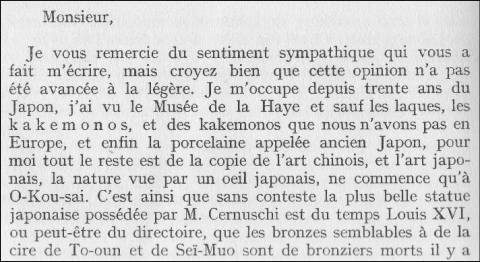

Vers 1881, avec l’audace et la spontanéité de la prime jeunesse, je m’étais permis d’écrire au ‘‘parfait gentilhomme de lettres’’ à propos d’un article, très important alors, concernant l’art japonais, qui avait paru dans Le Figaro.

Vers 1881, avec l’audace et la spontanéité de la prime jeunesse, je m’étais permis d’écrire au ‘‘parfait gentilhomme de lettres’’ à propos d’un article, très important alors, concernant l’art japonais, qui avait paru dans Le Figaro.

Edmond de Goncourt me reçut dans le vestibule, avec sa courtoisie si distinguée et me conduisit dans son cabinet de travail, où plusieurs personnes étaient réunies ; il me présenta à Philippe Burty, le pénétrant critique d’art, et à de Nittis, le délicat peintre de La Place des Pyramides (actuellement au Musée du Luxembourg).

Edmond de Goncourt me reçut dans le vestibule, avec sa courtoisie si distinguée et me conduisit dans son cabinet de travail, où plusieurs personnes étaient réunies ; il me présenta à Philippe Burty, le pénétrant critique d’art, et à de Nittis, le délicat peintre de La Place des Pyramides (actuellement au Musée du Luxembourg).

été un des tout premiers voyages d’études en Orient entrepris par un peintre hollandais. Ce n’est que plus tard que

été un des tout premiers voyages d’études en Orient entrepris par un peintre hollandais. Ce n’est que plus tard que

En avril je partis pour Paris et chaque matin l’omnibus me menait à Auteuil, où le Maître me recevait dans son fameux ‘‘grenier’’, où j’admirai entre autres choses d’art, des dessins aquarellés de Jules. Je préparai mon travail en faisant des croquis et j’esquissai même une planche d’après nature.

En avril je partis pour Paris et chaque matin l’omnibus me menait à Auteuil, où le Maître me recevait dans son fameux ‘‘grenier’’, où j’admirai entre autres choses d’art, des dessins aquarellés de Jules. Je préparai mon travail en faisant des croquis et j’esquissai même une planche d’après nature.

(2) Dans son autobiographie, alors qu’il évoque la figure du professeur

(2) Dans son autobiographie, alors qu’il évoque la figure du professeur