Promenade kinoise

Une nouvelle de Koen Peeters

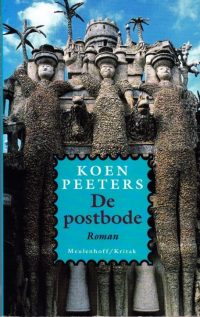

Auteur d’une quinzaine de titres, Koen Peeters, entre un périple par les capitales européennes (Grand roman européen, 2007) et une aventure à la découverte de la cité d’Ensor – qui voit naître une amitié entre un artiste peintre touche-à-tout plutôt déprimé et un écrivain venant à sa rescousse (Une chambre à Ostende, 2017) –, non sans passer par l’histoire d’un facteur aussi inspiré que Ferdinand Cheval, histoire de surcroît jumelée à celle du politicien congolais Patrice Lumumba, Koen Peeters s’est semble-t-il tourné pour de bon vers l’Afrique. Mêlant roman et données autobiographiques, il nous a d’abord entraînés au Rwanda (Mille collines, 2012) puis, avec tout autant de brio, invités, dans De mensengenezer (Le Guérisseur d’hommes, 2017), à passer d’un coin reculé de sa Flandre natale aux mystères du Congo. Début mars, la traduction allemande de cette quête de forces invisibles, entre esprit, génie et daïmôn, verra le jour. En néerlandais, une suite paraît cet automne aux éditions De Bezige Bij : De minzamen (Les Affables).

En attendant, faisons une promenade à Kinshasa dans les pas de Gérard et de… Koen grâce à une nouvelle de ce dernier. En 2019, ce texte a fait l’objet d’un atelier de traduction organisé par Passa Porta.

Koen Peeters – et son personnage Koen Broucke –

à propos du roman Une chambre à Ostende

Promenade kinoise

« La meilleure marque, à peine cinq ans, fait le chauffeur de taxi. »

En réalité, il veut dire que sa voiture n’est au Congo que depuis cinq ans. « Une occasion d’Europe, ma propriété », ajoute-t-il fièrement.

Le dimanche matin, il va à la messe avec sa famille ; l’après-midi, il bichonne sa voiture à renfort d’éponges, d’huile et de bougies neuves. Occupations qu’il considère comme une réussite personnelle, un bonheur suprême. Peints sur le pare-brise, des mots en lingala : Dieu fera tout.

Il fait chaud à crever, à Kinshasa.

Gérard et moi sommes à bord de la Toyota Corolla, une épave rouge. Tous deux à l’avant à côté du taxi, derrière nous cinq autres passagers. La cuisse de Gérard collée contre ma fesse. On est en sueur. Jésuite de 81 ans, Gérard est un prêtre à la retraite. Il montre du doigt les trous dans la chaussée, les égouts à ciel ouvert. Commente : « Quand l’eau monte, les gosses tombent dedans. »

À Rome, sur les pas de Koen Peeters

On emprunte le boulevard du Trente-Juin, au-delà du vaste terrain de golf. Conçu jadis par le colonisateur belge comme un no man’s land entre La Ville où résidaient des fonctionnaires vêtus d’uniformes d’un blanc immaculé, coiffés d’un casque tropical, et La Cité où vivaient les Congolais. Tous les matins, au lever du soleil, une vague continue d’indigènes affluait depuis La Cité pour, tous les soirs, au coucher du soleil, refluer de La Ville. Essentiellement des hommes, pieds nus. Aujourd’hui, près de soixante ans plus tard, les Congolais déambulent partout et à tout moment, innombrables et dans toutes les directions, y compris bien sûr des femmes et des enfants.

On emprunte le boulevard du Trente-Juin, au-delà du vaste terrain de golf. Conçu jadis par le colonisateur belge comme un no man’s land entre La Ville où résidaient des fonctionnaires vêtus d’uniformes d’un blanc immaculé, coiffés d’un casque tropical, et La Cité où vivaient les Congolais. Tous les matins, au lever du soleil, une vague continue d’indigènes affluait depuis La Cité pour, tous les soirs, au coucher du soleil, refluer de La Ville. Essentiellement des hommes, pieds nus. Aujourd’hui, près de soixante ans plus tard, les Congolais déambulent partout et à tout moment, innombrables et dans toutes les directions, y compris bien sûr des femmes et des enfants.

Le père Gérard est le fils d’un paysan de Beveren-Waas, l’aîné d’une fratrie de six. Lettres classiques à Saint-Nicolas, élève le plus sociable à défaut d’être le plus intelligent, observe-t-il en faisant un retour sur le passé. Puis professeur d’anglais, prêtre et supérieur à divers endroits de la province du Kwango et dans celle du Bas-Congo.

« Des postes importants, on dirait.

- Oh non, me répond-il, juste régler les questions pratiques de la mission. Et vous ?

- Je suis écrivain.

- Un écrivain ? Alors, si je visite Kinshasa avec vous, je vais devenir le personnage de l’un de vos livres ?

- D’un livre, d’une nouvelle, d’un récit, je ne sais pas encore.

- Et qu’est-ce que voulez voir à Kin ? La gare, le ferry pour Brazza, le Parc de la Révolution ? Autre chose ? »

À chacune de ses propositions, j’acquiesce.

Il se demande d’emblée dans quelle mesure je serai exhaustif : « Qu’allez-vous utiliser ? Et qu’allez-vous laisser de côté ? »

Mille collines

Le boulevard du Trente-Juin se compose de deux fois quatre voies très fréquentées. Le trajet en direction du centre-ville ressemble à ce genre de course dans n’importe quelle métropole, à ceci près qu’on est plus secoués et qu’on bouffe plus de poussière qu’ailleurs. Les taxis-fourgonnettes bleu et jaune, des véhicules tout-terrain bath, des SUV noirs à la clim mugissante ainsi que des charrettes qui avancent au pas sur des roues de voitures, laborieusement poussées par des hommes à peine vêtus.

Le boulevard du Trente-Juin se compose de deux fois quatre voies très fréquentées. Le trajet en direction du centre-ville ressemble à ce genre de course dans n’importe quelle métropole, à ceci près qu’on est plus secoués et qu’on bouffe plus de poussière qu’ailleurs. Les taxis-fourgonnettes bleu et jaune, des véhicules tout-terrain bath, des SUV noirs à la clim mugissante ainsi que des charrettes qui avancent au pas sur des roues de voitures, laborieusement poussées par des hommes à peine vêtus.

Un vent chaud s’engouffre dans la Toyota. Le soleil tropical est brûlant. Nous passons devant le bâtiment de la poste des années cinquante. Autrefois, un pays aussi immense réclamait un bureau de poste grandiose. L’architecture coloniale de l’époque était moderne, prometteuse, industrielle à l’américaine pour ainsi dire. Les édifices constituaient des déclarations de principe fortes, autant de moteurs qui stimulaient le progrès.

Aujourd’hui, le bâtiment est vide. À l’arrière, dans une pièce sombre, un seul guichet est ouvert. Un petit bureau de Western Union permettant d’envoyer de l’argent à l’étranger ou d’en recevoir. Principalement cette seconde option.

Le taxi nous dépose avenue du Commerce, à deux pas de l’hôtel Memling. Sur le trottoir, des vendeurs à la sauvette. Des hommes jeunes qui attirent l’attention des passants sur les marchandises qu’on trouve dans les boutiques : épais rouleaux de tissu, sous-vêtements, jeans, chemises. Des fruits que je n’ai encore jamais vus de ma vie, sans compter des estomacs de vache et des jouets en plastique made in China. Entre les magasins, de longs passages donnent accès à d’autres boutiques. Tout le monde a quelque chose à vendre, bien peu de passants achètent. Inlassablement, ces jeunes Congolais s’adressent à moi : Vous cherchez ? Sur leurs bras jamais las, ils tiennent des chapelets de montres, de ceintures ou de cravates. De l’or aussi, du moins quelque chose qui scintille dans leurs mains noires.

Gérard et moi visitons la place du marché, entièrement bricolée avec des planches. Au-dessus, un treillage léger couvert de tissu et de plastique. Toutes les bouches chuchotent mundele mundele – en effet, nous sommes des Blancs.

Nous nous laissons entraîner par le mouvement de la foule. À un étal où des cahiers d’écolier se mêlent à de la viande charbonnée, Gérard achète une boîte de cirage. Il s’entretient en français avec le marchand. Puis se tourne vers moi. Il m’imagine en train de nous décrire, lui et moi, à cet endroit. Il tente de lire dans ma tête le récit que je n’ai pas encore écrit.

Le Grand roman européen

Sourire aux lèvres, je le mets en garde : « Oui, j’utilise de vraies personnes pour les transformer en personnages.

Sourire aux lèvres, je le mets en garde : « Oui, j’utilise de vraies personnes pour les transformer en personnages.

- Dois-je comprendre que nous sommes à présent l’un et l’autre des personnages ? »

Je hoche la tête de bas en haut.

Il me demande : « Puis-je garder mon prénom ? »

Une question sensée. Nous longeons le jardin botanique. Dans le temps, il s’appelait Parc De Bock, aujourd’hui Parc de la Révolution. Quand Kinshasa s’appelait encore Léopoldville, c’était un lieu connu pour ses danses folkloriques et ses expositions d’art. Gérard mentionne d’autres noms que portaient autrefois rues, hôtels, magasins… S’il conserve une mémoire vive du passé de ces endroits, il prend garde à ne pas émettre de jugement. Il se contente de constater que le temps est impitoyable. Tout ce qu’il me montre recèle une mélancolie, un sentiment d’étrangeté suscités par le tragique passage des années. Tout comme sa fébrilité. Il hausse les épaules, explique qu’il a le cœur fragile.

« Intéressant, ajoute-t-il. Dans votre histoire, il y aura aussi un ‘‘clou’’ ? du suspense poussé à son paroxysme ? Le héros, c’est vous ou moi ?

- Non, ça ne se passe pas comme ça. Je n’ai pas encore couché un seul mot sur le papier. Pour l’instant, on se promène.

- Mais vous avez quelque chose à faire passer ? Un message ? »

L’avenir le dira.

Durant mes premiers jours à Kinshasa, l’après-midi, j’ai évité la chaleur tropicale entêtante en me reposant quelques heures dans ma chambre, sous le ventilateur. Mais aujourd’hui, je suis en plein four. Je goûte cette température démentielle. Les gouttes de sueur ne cessent de couler de mon front pour gagner mon dos.

Je suis assailli par tout ce que la ville a en propre : le boucan, le spectacle des rues, cette multitude d’hommes, de femmes et d’enfants en mouvement. À pas lents, on avance dans la poussière et le brouhaha, jusqu’au ferry de Beach Ngobila, avant de faire demi-tour. Il y des voitures au bord de la chaussée ; sans hâte, un gendarme s’avance vers elles. Pour leur coller une prune ? Non, pour réclamer un pourboire.

« On gagne presque plus en mendiant qu’en travaillant », explique Gérard, attristé.

Partout dans les quartiers les plus populeux de la ville, des gendarmes glandouillent. Ils esquissent un salut d’un geste de la main, adressent de temps à autre un signe de prévenance que personne ne remarque. Des balayeurs portant un lourd uniforme et un masque buccal récoltent la poussière de sable avec des ramassettes bien trop petites. Ici aussi, des vendeurs de boissons et de pain, de T-shirts et de sachets en plastique remplis d’eau.

Les fleurs, roman familial (2009)

Pendant un moment, on déambule dans les rues parallèles avant de reprendre la direction de Gombe. Nous évoluons dans une vieille carte postale d’une époque moderne oubliée. Tout est délabré, démoli, reconstruit, redémoli, disparaît par endroits derrière un immense arbre tropical. Mes yeux suivent ceux de Gérard. Il me montre Kinshasa, mais ouvre à peine la bouche. Il attire mon attention sur certaines choses. « Regardez, typique d’ici », dit-il à plusieurs reprises.

Pendant un moment, on déambule dans les rues parallèles avant de reprendre la direction de Gombe. Nous évoluons dans une vieille carte postale d’une époque moderne oubliée. Tout est délabré, démoli, reconstruit, redémoli, disparaît par endroits derrière un immense arbre tropical. Mes yeux suivent ceux de Gérard. Il me montre Kinshasa, mais ouvre à peine la bouche. Il attire mon attention sur certaines choses. « Regardez, typique d’ici », dit-il à plusieurs reprises.

Une moitié de miroir accrochée à un mur, une chaise placée juste dessous : un salon de coiffure.

Quelques vieux pneus sur le trottoir : un garage.

Un peu comme s’il soulignait au crayon certains mots du livre que je suis en train de lire. Cependant, je ne comprends pas toujours pourquoi il trouve ceci ou cela tellement frappant.

Je regarde, mais ce sont surtout les Congolais qui nous regardent. Nous, les deux Blancs. Les seuls non-Noirs que je vois au cours de notre promenade, ce sont un albinos, un Libanais et quelques chinois farouches. Puis, avenue Colonel-Lukosa, un Blanc qui porte des lunettes de soleil bleu pétrole. Il a de longs cheveux blonds un peu clairsemés, une fine moustache. Quand on le croise, il détourne les yeux, mal à l’aise. À croire qu’on vient, Gérard et moi, de le prendre en flagrant délit, à moins que ce ne soit lui qui vient de nous prendre en flagrant délit ? Nous, voyeurs au regard blanc, nous dévisageons.

Gérard voit cette ville comme une suite de diapositives du passé et du présent, qui ne cessent de se superposer. Il se sent fils de paysan dans un paysage tropical, me dit-il. « Je me vois en train de vieillir dans ce cadre, même si je ne change pas. Toutefois, dans ma tête, il y a toujours les anciens bâtiments, les anciens noms des rues, des lieux. Je suis chez moi dans ce pays, mais voilà, le temps m’a dépassé. »

Gérard a du mal à avancer la jambe gauche. À chaque fois, je le soutiens pour monter sur le trottoir.

Au bord du Fleuve, Gérard et moi buvons une bière sur le toit en terrasse d’une ancienne demeure belge. Assis à d’autres tables, des hommes solitaires boivent la leur, lisant, faisant aller et venir l’index sur l’écran de leur téléphone portable. Des écolières pomponnées marchent sur l’herbe de la rive. Cartables impeccables, manuels scolaires réunis par une ficelle. Les jacinthes dérivent sur l’eau en boules denses. Sur la rive opposée du courant indolent s’étend Brazzaville : des bâtiments blancs et gris, cette autre métropole.

Gérard me montre des oiseaux, des jaunes et des bleus. Me dit que les moineaux congolais pépient de la même façon que les nôtres. Est-ce que je le savais ?

Il soupire sans toutefois se plaindre : la promenade s’avère plus pénible que prévu. Il revient à la charge : il veut savoir pourquoi j’écris.

Apprends-moi à nager (nouvelle, 2020)

Alors que nous longeons le fleuve Congo, j’expose les choses, pressentant, dès les premiers mots, l’effort que cela va exiger de ma part. Il existe deux genres d’écrivains, j’argumente, ceux qui inventent et ceux qui témoignent. « Je me compte parmi ces derniers, lui dis-je sur un ton plutôt assertif. À mes yeux, ce qu’on invente, ça n’engage pas à grand-chose ; de toute façon, je n’ai guère d’imagination. Ce qui m’anime, c’est la curiosité, vivre de nouvelles expériences. Une vision particulière des choses s’impose à moi ou, au contraire, pas la moindre ; parfois je me sens indigné. Tout cela doit trouver sa forme dans une nouvelle, un récit ou un roman. Et sur un mode assez pathétique, j’ajoute : Tout ou presque dans mes romans est vrai, j’invente tout au plus les détails. »

Alors que nous longeons le fleuve Congo, j’expose les choses, pressentant, dès les premiers mots, l’effort que cela va exiger de ma part. Il existe deux genres d’écrivains, j’argumente, ceux qui inventent et ceux qui témoignent. « Je me compte parmi ces derniers, lui dis-je sur un ton plutôt assertif. À mes yeux, ce qu’on invente, ça n’engage pas à grand-chose ; de toute façon, je n’ai guère d’imagination. Ce qui m’anime, c’est la curiosité, vivre de nouvelles expériences. Une vision particulière des choses s’impose à moi ou, au contraire, pas la moindre ; parfois je me sens indigné. Tout cela doit trouver sa forme dans une nouvelle, un récit ou un roman. Et sur un mode assez pathétique, j’ajoute : Tout ou presque dans mes romans est vrai, j’invente tout au plus les détails. »

Il toussote. Puis ferme les yeux. « Continuez, dit-il.

- La lecture, je poursuis, est une petite forme de méditation, du moins je l’espère. Le regard calme du lecteur, fixé sur le blanc des pages, qui fait que tout ce qui l’entoure disparaît comme dans une hypnose. Par une fenêtre qui nous aspire, nous contemplons un monde qui nous réfléchit, dans lequel nous faisons connaissance avec nous-mêmes, avec tous nos moi possibles sous la forme de personnages. Le lecteur s’absorbe en lui-même. »

Gérard trouve ça dingue. « En lisant votre histoire, je vais me retrouver absorbé en moi-même ? C’est surtout ce que vous allez faire de moi qui va retenir mon attention, je crois. »

Je ne sais quoi lui répondre sur le moment. C’est enquiquinant quand un de vos personnages se fait lecteur.

« Venez, on rentre, dit-il. Je suis fatigué. Puis il me demande : Vous me la donnerez à lire au préalable, votre histoire ?

- Oui, bien entendu. »

En réalité, pour être honnête, je pressens que ma réponse ne va pas de soi. Ça se termine ainsi avec les hommes âgés : ils disparaissent avant qu’on ait pu crier ouf.

« Je suis votre futur lecteur, reprend-t-il. Faites-moi ce plaisir, trouvez quelqu’un pour la traduire, comme ça, mes confrères congolais pourront eux aussi la lire. »

Je lui en fait la promesse.

Gérard tient encore à faire un petit tour sur le terrain de l’école de Boboto. L’établissement a porté différents noms : Collège Saint-Albert, Collège Albert-Ier, plus tard Boboto. Ce qui signifie « Paix ». Il a été édifié dans le pur style entre-deux-guerres des années trente. De grands palais en béton, aux petites fenêtres rondes semblables à des hublots. Autant de bastions de la civilisation belge. À l’origine, l’école a été construite pour les enfants des colons.

Le facteur (roman, 1993)

Nous passons devant les fenêtres des classes, regardons à l’intérieur. Un instituteur assis à son bureau. Tous les élèves travaillent en silence.

Nous passons devant les fenêtres des classes, regardons à l’intérieur. Un instituteur assis à son bureau. Tous les élèves travaillent en silence.

« Un instituteur ne doit jamais s’asseoir dans sa classe, me chuchote Gérard. Combien de fois j’ai pu le marteler ! »

Des garçons de l’internat, presque des adultes, jouent au basket. La balle claque sur le sol, s’envole vers le cerceau. La sueur dégouline sur les corps noirs des athlètes. Certains d’entre eux viennent saluer respectueusement Gérard, des membres du personnel ou, pour la plupart, des jeunes qu’il a eu comme élèves. Gérard se montre agréablement surpris. Il regrette de ne pas avoir appris à l’époque le lingala.

Pourquoi ?

« En tant que surveillant, me répond Gérard, j’ai toujours mis un point d’honneur à ce qu’ils parlent français. Donc, je n’avais pas besoin du lingala. J’en connais quelques mots, quelques expressions. Par exemple, quand on raconte une histoire au Congo, on commence toujours par ‘‘il y avait une fois’’, ce à quoi l’assistance répond Bu wakoonda ukala : il n’a jamais été ici. Autrement dit, dès le début, on annonce que l’histoire n’est pas vraie, que les personnages sont fictifs. À la fin, le narrateur conclut en disant Yitsimbwa kisukaa ko : l’histoire qui ne s’est jamais arrêtée. Ce à quoi l’assistance répond : Kisukidi. Ce qui signifie : l’histoire s’arrête ici. »

Je comprends ce qu’il veut dire : une histoire et tout l’imaginaire qu’elle suppose ne sauraient se prolonger sans fin, la fiction a ses limites.

Il me remercie pour la promenade. Il souhaite cirer ses chaussures avant le dîner, me confie-t-il, mais tient d’abord à me montrer les arbres qu’il a plantés sur le terrain de l’école. Le vaste jardin se révèle être une petite encyclopédie des essences forestières et fruitières. Il me les montre : le bananier, l’oranger, le mangoustanier, on dirait un poème.

Une chambre à Ostende

Juste derrière l’établissement se dressent plusieurs palmiers, plus grands qu’il n’eût pu jamais se les figurer. Il y a aussi un arbre de parfum aux fleurs jaunes en forme d’étoile ainsi qu’un arbre imposant de Kikwit, peuplé de perroquets. Le quercus congolensis ou chêne congolais, différentes euphorbes, et, au milieu de la cour, les vestiges d’une jungle tropicale. Gérard les caresse tous avec amour. Le tronc, les branches, les feuilles. Il se rappelle l’année exacte à laquelle il a planté chacun d’eux. Il en mentionne le nom : comme s’il s’agissait de ses anciens élèves, peut-être même d’amis proches.

Juste derrière l’établissement se dressent plusieurs palmiers, plus grands qu’il n’eût pu jamais se les figurer. Il y a aussi un arbre de parfum aux fleurs jaunes en forme d’étoile ainsi qu’un arbre imposant de Kikwit, peuplé de perroquets. Le quercus congolensis ou chêne congolais, différentes euphorbes, et, au milieu de la cour, les vestiges d’une jungle tropicale. Gérard les caresse tous avec amour. Le tronc, les branches, les feuilles. Il se rappelle l’année exacte à laquelle il a planté chacun d’eux. Il en mentionne le nom : comme s’il s’agissait de ses anciens élèves, peut-être même d’amis proches.

« Kisukidi », dit-il.

L’histoire s’arrête ici.

Je tiens à tout prix à ajouter ceci : j’ai effectué une promenade à Kinshasa avec Gérard Verbraeken le 29 janvier 2015. Il était prêtre, membre de la Province jésuite d’Afrique centrale. Né à Beveren-Waas le 10 juillet 1933, décédé à Louvain le 24 octobre 2015. Peu avant de quitter pour la dernière fois Servico pour se rendre en Belgique, quatre semaines avant sa mort, Gérard a fait creuser quelques trous dans le jardin de la communauté. Il a planté lui-même des avocatiers qu’il avait pris soin de sélectionner.

Qui peut dire, dès lors, que ce que j’écris n’est pas vrai ?

traduit du néerlandais par Daniel Cunin

L'auteur s'entretient avec l’éditeur Harold Polis au sujet du roman Mille collines