Hommage à Verhaeren

Francis Vielé-Griffin

sur « le Grand Flamand »

Mais je suis né, là-bas, dans les brumes de Flandre,

En un petit village où des murs goudronnés

Abritent des marins pauvres mais obstinés,

Sous des cieux d’ouragan, de fumée et de cendre.

Émile Verhaeren, « Épilogue », Toute la Flandre

Et qu’importe d’où sont venus ceux qui s’en vont,

S’ils entendent toujours un cri profond

Au carrefour des doutes !

Mon corps est lourd, mon corps est las,

Je veux rester, je ne peux pas ;

L’âpre univers est un tissu de routes

Tramé de vent et de lumière ;

Mieux vaut partir, sans aboutir,

Que de s’asseoir, même vainqueur, le soir,

Devant son œuvre coutumière,

Avec, en son cœur morne, une vie

Qui cesse de bondir au-delà de la vie.

Émile Verhaeren, « Au bord du quai », Les Visages de la vie

(recueil dédié à Vielé-Griffin)

Quelles heures, d’entre les mortes, furent nôtres ?

F. Vielé-Griffin, « Ronde des cloches du Nord », Joies

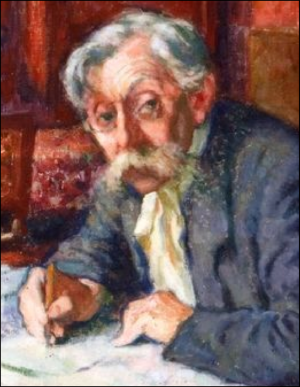

Vielé-Griffin par T. van Rysselberghe (détail)

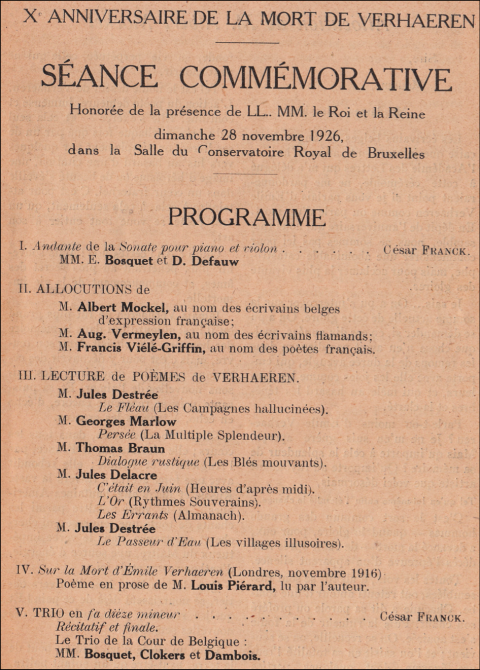

Poète de nationalité américaine, poète surtout du vers libre, Francis Vielé-Griffin (1864-1937) a compté plusieurs amis flamands dont le peintre gantois Théo Van Rysselberghe - qui, heureusement, ne suivra pas l’exemple de l’auteur de La Partenza, lequel a détruit un jour toutes ses toiles ! - et Émile Verhaeren. À l’occasion du dixième anniversaire de la disparition de ce dernier, plusieurs écrivains et personnalités se retrouvent à Bruxelles (28 novembre 1926) pour célébrer la mémoire de l’auteur des Flamandes, une manifestation agrémentée de pièces musicales de César Franck. La revue Le Thyrse a consacré son numéro du 5 décembre 1926 à cet évènement en imprimant les trois allocutions (du poète belge d’expression française Albert Mockel, de l’essayiste flamand August Vermeylen et de F. Vielé-Griffin), un poème en prose du Wallon Louis Piérard, grand connaisseur de la Hollande, ainsi qu’un texte du peintre et auteur français Paul-Napoléon Roinard, qui, en son absence, fut lu lors du banquet offert à Vielé-Griffin après la séance commémorative.

Poète de nationalité américaine, poète surtout du vers libre, Francis Vielé-Griffin (1864-1937) a compté plusieurs amis flamands dont le peintre gantois Théo Van Rysselberghe - qui, heureusement, ne suivra pas l’exemple de l’auteur de La Partenza, lequel a détruit un jour toutes ses toiles ! - et Émile Verhaeren. À l’occasion du dixième anniversaire de la disparition de ce dernier, plusieurs écrivains et personnalités se retrouvent à Bruxelles (28 novembre 1926) pour célébrer la mémoire de l’auteur des Flamandes, une manifestation agrémentée de pièces musicales de César Franck. La revue Le Thyrse a consacré son numéro du 5 décembre 1926 à cet évènement en imprimant les trois allocutions (du poète belge d’expression française Albert Mockel, de l’essayiste flamand August Vermeylen et de F. Vielé-Griffin), un poème en prose du Wallon Louis Piérard, grand connaisseur de la Hollande, ainsi qu’un texte du peintre et auteur français Paul-Napoléon Roinard, qui, en son absence, fut lu lors du banquet offert à Vielé-Griffin après la séance commémorative.

Le symboliste A. Mockel, à qui l’on doit un Émile Verhaeren, poète de l’énergie, se félicite, en tant que « Wallon jusqu’aux moelles » que Verhaeren soit « Flamand avant tout, Flamand par toutes ses fibres ». Grande figure du renouveau culturel flamand à la charnière des XIXe et XXe siècles, August Vermeylen (photo AMVC, détail), après avoir rappelé l’aversion qu’éprouvait le disparu pour les oraisons funèbres, souligne de son côté que « l’étude la plus pénétrante, la plus “fraternelle” » consacrée au natif de Saint-Amand « est d’un poète flamand, Karel van de Woestyne ». Il poursuit : « […] certains blâment Verhaeren de n’avoir pas écrit en flamand, d’autres le louent d’avoir écrit en français. Vaine querelle ! Qu’on se dise une fois pour toutes qu’un poète, qui a le respect de son art, ne choisit pas sa langue. C’est bien simple : Verhaeren a écrit dans la langue qui lui était la plus naturelle, le français, de même que Gezelle a écrit dans la langue qui lui était la plus naturelle, le flamand. Cela ne regarde que l’artiste qui crée son œuvre ». Puis le Bruxellois bilingue suggère qu’on trouve à la fois en Verhaeren deux poètes, nombre de ses pièces parmi celles qu’on cite le moins permettant de le ranger dans la première catégorie : « Je vois deux espèces de poètes, très différentes et qu’on ne peut comparer : ceux qui ne vivent que leur rêve intérieur, en dehors du temps, et dont l’œuvre est transposée dans l’éther spirituel, le plan éternel de l’âme. […] Mais l’ensemble de son œuvre le classe plutôt dans cette autre catégorie, les poètes dont l’esprit est tourné vers le monde de l’action ». Il le considère comme « le type le plus admirable du poète » qui, depuis Walt Whitman, « embrasse le monde, l’absorbe tout entier et le fait vibrer d’une pulsation large et profonde. ». Pour ceux qui ont eu le bonheur de connaître Verhaeren, nous dit-il encore, un seul mot le résume : « ferveur ! » Après avoir rappelé un souvenir (voir ci-dessous), il conclut, toujours devant Albert Ier et la reine Élisabeth, en évoquant la lutte que doit livrer celui qui regarde la vie en face « et qui trouve sa rédemption dans la lutte », autrement dit en comparant le vrai poète à un Christ anarchiste : « […] car il devait aimer la vie avec rage, pour se crucifier sur elle comme il l’a fait là. Et il lui fallait souffrir cette passion et cette agonie pour pouvoir ensuite, brûlé, purifié, renouvelé, s’élever vers un hymne aussi clair que la Multiple Splendeur ».

poursuit : « […] certains blâment Verhaeren de n’avoir pas écrit en flamand, d’autres le louent d’avoir écrit en français. Vaine querelle ! Qu’on se dise une fois pour toutes qu’un poète, qui a le respect de son art, ne choisit pas sa langue. C’est bien simple : Verhaeren a écrit dans la langue qui lui était la plus naturelle, le français, de même que Gezelle a écrit dans la langue qui lui était la plus naturelle, le flamand. Cela ne regarde que l’artiste qui crée son œuvre ». Puis le Bruxellois bilingue suggère qu’on trouve à la fois en Verhaeren deux poètes, nombre de ses pièces parmi celles qu’on cite le moins permettant de le ranger dans la première catégorie : « Je vois deux espèces de poètes, très différentes et qu’on ne peut comparer : ceux qui ne vivent que leur rêve intérieur, en dehors du temps, et dont l’œuvre est transposée dans l’éther spirituel, le plan éternel de l’âme. […] Mais l’ensemble de son œuvre le classe plutôt dans cette autre catégorie, les poètes dont l’esprit est tourné vers le monde de l’action ». Il le considère comme « le type le plus admirable du poète » qui, depuis Walt Whitman, « embrasse le monde, l’absorbe tout entier et le fait vibrer d’une pulsation large et profonde. ». Pour ceux qui ont eu le bonheur de connaître Verhaeren, nous dit-il encore, un seul mot le résume : « ferveur ! » Après avoir rappelé un souvenir (voir ci-dessous), il conclut, toujours devant Albert Ier et la reine Élisabeth, en évoquant la lutte que doit livrer celui qui regarde la vie en face « et qui trouve sa rédemption dans la lutte », autrement dit en comparant le vrai poète à un Christ anarchiste : « […] car il devait aimer la vie avec rage, pour se crucifier sur elle comme il l’a fait là. Et il lui fallait souffrir cette passion et cette agonie pour pouvoir ensuite, brûlé, purifié, renouvelé, s’élever vers un hymne aussi clair que la Multiple Splendeur ».

Quant à Louis Piérard, il donne une évocation de la tentaculaire Londres où il se trouvait au moment où il apprit, en lisant le journal, la mort tragique de Verhaeren « the well known belgian poet. Tué ! Broyé par un train à Rouen ! » La suite de son texte condense quelques souvenirs du « grand berger de l’horizon, des bois roux, des labours violets, du ciel pâle où tremblotent les premières étoiles ». Paul-Napoléon Roinard nous confie lui aussi, outre l’expression de sa « pieuse admiration », quelques souvenirs de moments partagés avec le grand poète.

Sous la plume de Francis Vielé-Griffin – qui a dédié à Verhaeren, dont il n’avait sans doute pas « les audaces sublimes » (Thierry Gillybœuf), son En Arcadie (1897)* –, l’hommage prend un peu plus l’aspect d’une analyse de l’art poétique : il y est question de « Pur Poète », « du mystique que ravit la grâce ». Malgré une ligne manquante dans la dernière partie du texte (p. 463-465), nous le reproduisons dans son intégralité.

* Voici le poème « Dédicace » qui ouvre

En Arcadie (dans le recueil La Clarté de Vie)

Ton art

Est comme un gonfanon, beau chevalier

Debout dans l’étrier,

Et face au jour émerveillé ;

Et l’ombre de ta grande lance noire

Ondule derrière toi sur l’ornière crayeuse ;

Il monte comme un rêve d’encensoir

Des foins que nous fanons parmi les peupliers,

Chantant la vie joyeuse

Et son espoir.

Mais tu sais bien notre âme et tu l’as dite

En un grand cri de pitié farouche :

Appuyés sur la fourche en l’ombre qui médite

Nous avons écouté nos rêves de ta bouche :

Ta voix dure est si tendre

Que les faneurs groupés dans l’ombre pour l’entendre

Vont murmurant déjà des hymnes désapprises

Et jonchent ton chemin des fleurs de nos prairies

Et s’émerveillent et disent :

« C’est notre saint Martin qui chevauche et qui prie ! »

Car ta bonté est douce et claire comme la brise.

Francis Vielé-Griffin

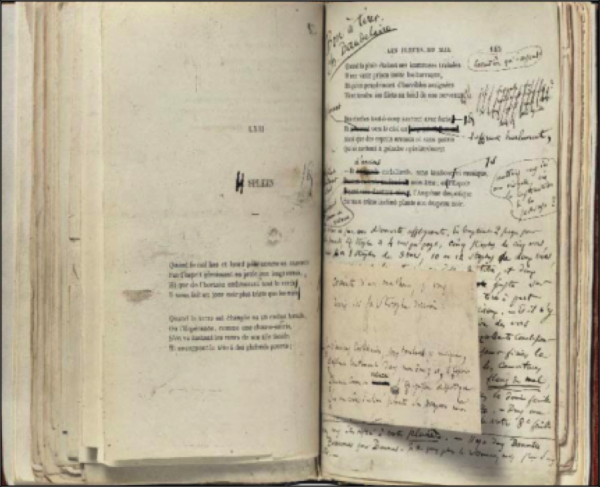

Émile Verhaeren écrivant (détail), 1915

par Théo van Rysselberghe

Viens, mignonne. Trop j’ai souffert du regard des hommes, comme des mains sur Celles que j’aimais avant toi. Je hais les yeux, les yeux qui fouillent, les yeux qui souillent, les yeux qui volent. Tout regard sur ta Beauté m’enlève une parcelle de toi : bientôt tu ne seras plus que l’ombre de toi-même, épar- pillée aux mille prunelles qui te brûlent, te fondent à leur flamme cupide. Viens là-bas, nous y serons si près de tous, si près que le bruit de leurs pas rythmera notre joie, et si loin cependant, si loin que nul ne tentera l’aventure de t’y chercher. Seuls ! Et mes baisers sur toi couleront comme une onde et nos chairs se confondront comme la pulpe molle de fruits trop mûrs.

Viens, mignonne. Trop j’ai souffert du regard des hommes, comme des mains sur Celles que j’aimais avant toi. Je hais les yeux, les yeux qui fouillent, les yeux qui souillent, les yeux qui volent. Tout regard sur ta Beauté m’enlève une parcelle de toi : bientôt tu ne seras plus que l’ombre de toi-même, épar- pillée aux mille prunelles qui te brûlent, te fondent à leur flamme cupide. Viens là-bas, nous y serons si près de tous, si près que le bruit de leurs pas rythmera notre joie, et si loin cependant, si loin que nul ne tentera l’aventure de t’y chercher. Seuls ! Et mes baisers sur toi couleront comme une onde et nos chairs se confondront comme la pulpe molle de fruits trop mûrs.

Continuant la toilette jolie, à gestes mignards, je dévêtis ton corps. Tu fus, dans la nuit, toute blanche et plus tentante que le péché. Tu sentais la caresse de mes regards et la douceur de mes lèvres, courant en flamme sur le chemin de ta nudité. Ton désir hissait, aux lobes de tes seins, deux sourires de chair, et tes bras brûlaient autour de moi, solliciteurs de plus profonds baisers. D’une morsure à tes seins, si lente et si douce qu’elle te parût le prélude d’une volupté, j’en fis tomber les cimes fleuries, qui s’accrochèrent, toutes rouges, aux épines d’un églantier. Lors, je cueillis deux églantines closes et les posai pour toujours sur les meurtrissures des lobes, humides comme des fruits qui pleurent une sève rouge.

Continuant la toilette jolie, à gestes mignards, je dévêtis ton corps. Tu fus, dans la nuit, toute blanche et plus tentante que le péché. Tu sentais la caresse de mes regards et la douceur de mes lèvres, courant en flamme sur le chemin de ta nudité. Ton désir hissait, aux lobes de tes seins, deux sourires de chair, et tes bras brûlaient autour de moi, solliciteurs de plus profonds baisers. D’une morsure à tes seins, si lente et si douce qu’elle te parût le prélude d’une volupté, j’en fis tomber les cimes fleuries, qui s’accrochèrent, toutes rouges, aux épines d’un églantier. Lors, je cueillis deux églantines closes et les posai pour toujours sur les meurtrissures des lobes, humides comme des fruits qui pleurent une sève rouge. Ce fut, en tout cas, le premier succès d’un musicien belge à la scène, quoiqu’on eût déjà applaudi, du même auteur, le ballet de Milenka, où une danse flamande, au rythme lourd des sabots, était d’un réel effet pittoresque. Il eut alors (c’était en 1900, je crois) un réel engouement, car le mieux – ou le pis – c’est que tout cela était bien agencé, était d’une bonne écriture musicale, et avait de quoi satisfaire à la fois le public et les artistes.

Ce fut, en tout cas, le premier succès d’un musicien belge à la scène, quoiqu’on eût déjà applaudi, du même auteur, le ballet de Milenka, où une danse flamande, au rythme lourd des sabots, était d’un réel effet pittoresque. Il eut alors (c’était en 1900, je crois) un réel engouement, car le mieux – ou le pis – c’est que tout cela était bien agencé, était d’une bonne écriture musicale, et avait de quoi satisfaire à la fois le public et les artistes. Jan Blockx meurt à 61 ans. Il était depuis la mort de Peter Benoît, directeur du Conservatoire d’Anvers. – On peut dire que son exemple a été à la fois heureux et funeste pour les compositeurs belges, car si son œuvre fut d’une couleur locale parfois très savoureuse, elle a aussi montré les dangers du folklore et l’insuffisance de celui-ci à produire une œuvre géniale, universelle et durable. L’opéra liégeois de Dupuis a montré que cette voie n’était pas toujours bonne à suivre, et le jeune compositeur a appris à ses dépens qu’il ne suffit pas de placer un cramignon dans un opéra pour lui donner la couleur locale et faire une œuvre d’art.

Jan Blockx meurt à 61 ans. Il était depuis la mort de Peter Benoît, directeur du Conservatoire d’Anvers. – On peut dire que son exemple a été à la fois heureux et funeste pour les compositeurs belges, car si son œuvre fut d’une couleur locale parfois très savoureuse, elle a aussi montré les dangers du folklore et l’insuffisance de celui-ci à produire une œuvre géniale, universelle et durable. L’opéra liégeois de Dupuis a montré que cette voie n’était pas toujours bonne à suivre, et le jeune compositeur a appris à ses dépens qu’il ne suffit pas de placer un cramignon dans un opéra pour lui donner la couleur locale et faire une œuvre d’art.