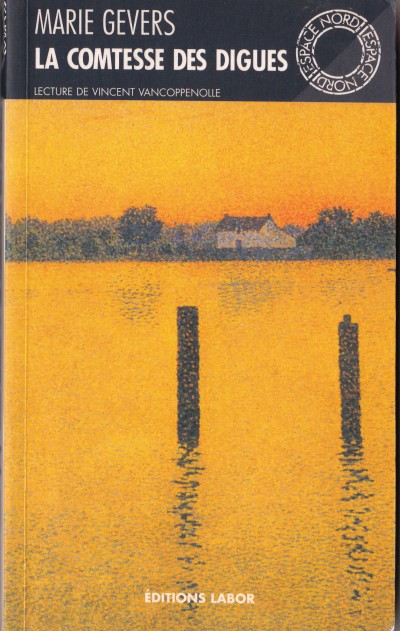

La Comtesse des digues

Un roman de la « châtelaine de Missembourg »

Editions Labor, coll° Espace Nord, n° 6, 2000

préface Jacques Sojcher, lecture Vincent Vancoppenolle

Couverture : Theo Van Rysselberghe,

Voilier sur l’Escaut (détail), 1892

O vieille maison blanche en l’étang reflétée,

La douceur répétée

De ce nom, toute enfant, je l’aimais: « Missembourg »

Un son vif, puis un lourd.

Mais le sens de ce nom me fut longtemps mystère…

Jusqu’au jour où mon père,

Rangeant de vieux papiers, pensivement me dit :

« C’est aux temps interdits

Que la maison qui nous abrite fut nommée :

Les églises fermées,

Vers les quatre-vingt-treize, des prêtres proscrits

Ont dit la messe ici. »

Missembourg… Missembourg… chant long, « château des messes »

Tout le passé se dresse…

Marie Gevers (1883-1975) fait partie de ces écrivains flamands qui ont choisi le français pour écrire leur œuvre. Son fils Paul Willems (1912-1997), qui lui succèdera à l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, fera d’ailleurs de même. Née à Edegem, près d’Anvers, Marie Gevers a passé sa vie dans la grande maison familiale de Missembourg, laquelle sert de cadre à plusieurs de ses livres. Les strophes citées ci-dessus fournissent une des versions relatives à l’origine du nom de la vieille demeure. Outre son œuvre, elle a laissé un certain nombre de traductions de romans et contes d'auteurs flamands et néerlandais.

Le roman le plus célèbre de Marie Gevers, La Comtesse des Digues (1931) – avec lequel Mensen achter de dijk (1949) de son confrère et compatriote Filip de Pillecyn (1891-1962) n’est pas sans présenter des parallèles – offre une merveilleuse évocation d’un coin des Flandres et d’un monde aujourd’hui disparu. Beautés de la nature, métiers d’antan, menaces que font peser les éléments, sentiments qu’éprouve l’héroïne Suzanne tiraillée entre plusieurs hommes dont l’un, le beau et fort Triphon, incarne la nature et un autre, Max Larix, la bourgeoisie cultivée, sont les ingrédients majeurs de cette histoire qui se déroule sur les bords de l’Escaut, le grand amour de l’héroïne : « Elle songeait vaguement que Triphon avait “mangé à la cuisine” avec Jo et que Larix se promenait en quelque sentier boueux. Elle trempa sa main droite dans l’étang, s’amusant du cercle de fraicheur à ses doigts… une bague de fiançailles avec l’eau… parfois à son poignet : “ainsi l’anneau de la chaine qui me retient à l’Escaut”… Puis creusant sa main, elle y ramenait un peu d’eau – l’âme de l’Escaut – et la laissait couler entre ses doigts joints. Elle pêcha ainsi un de ces petits têtards qui pullulent dans les mares : “Je pêche l’âme de l’Escaut dans un trou à brochet… et je ramène une larme noire”. »

La maison de Missembourg

Le mot de l’éditeur

L’histoire intrigante et passionnante d’une femme amoureuse d’un homme et d’un fleuve. Parviendra-t-elle à concilier ces deux amours si différents ? C’est le roman du fleuve, de l’Escaut-roi, du mariage, toujours à préserver, des eaux avec les terres qu’elles irriguent et qu’elles minent. C’est le roman d’une femme attachée au fil des saisons, à la surveillance des digues, au combat d’amour avec l’eau. Mais il arrive que les digues cèdent, que le désir soit plus fort. Alors il faudra que la Comtesse des digues choisisse et qu’elle trouve entre l’homme qu’elle va épouser et le fleuve une nouvelle harmonie.

Sur la langue employée par l’auteur

La Comtesse des Digues – comme d’ailleurs la plupart des œuvres de Marie Gevers –, révèle de diverses façons son appartenance à un espace linguistique bilingue ou même plurilingue. Ce sont évidemment d’abord les nombreux patronymes et toponymes flamands qui enracinent ce texte dans un « terroir » linguistique bien précis, au même titre, d’ailleurs, que les paysages évoqués, les allusions au folklore, à l’artisanat local, à la flore et à la faune. Mais il y a plus : on observe que la langue française tend à s’y faire vernaculaire, accueillante aux expressions populaires en flamand, aux apports lexicaux étrangers dans les mots de la conversation (dag, proficiat, mijn beste), aux interjections en dialecte du pays de Weert. Un rapport dialogique s’instaure même par endroits avec la langue flamande : ce sont ces rapports, en ce qu’ils déterminent les modalités d’émergence d’une langue dans l’autre, qui retiendront surtout notre attention ici car ils constituent à notre avis la véritable histoire de ce texte. (suite)

Les Oiseaux gris

roman de l’écrivain néerlandais Arthur van Schendel (1874-1946)

traduit par Marie Gevers, Plon, 1939

Entretien vidéo avec Marie Gevers : ICI

Deux textes de Marie Gevers

« Le Pain du printemps » & « Soyez fidèles à Orion »

En ligne sur Marie Gevers, un dossier de la revue Textyles :

Alberte SPINETTE, « Marie Gevers ou les rythmes du monde »

Anne JANMART, « Marie Gevers et Max Elskamp : de la rue Saint-Paul aux arbres de Missembourg »

Cynthia SKENAZI, « Marie Gevers et Jean-Jacques Rousseau : affinité ou héritage ? »

Christian BERG & Anne VERSTREPEN, « La langue dans la langue : une relecture de La Comtesse des digues »

Vincent Vancoppenolle, « La composition de Madame Orpha et son histoire : quelques notes »

Michel TORREKENS, « Madame Orpha : le "candiraton" ou la rumeur populaire »

Xavier DEUTSCH , « Pour les peupliers de Paix sur les champs »

Murielle BRIOT, « "Mais la cueilleuse de nénuphars demeure intacte..." »

+ Denis MALASI NGANDU, « Le Congo (Zaïre), le Rwanda, le Burundi dans Dialogues africains de R. Bodart et Des mille collines aux neuf volcans de M. Gevers »

Les éditeurs français traduisent régulièrement des auteurs néerlandais. Actes Sud, Gallimard et Le Castor Astral sont particulièrement actifs sur ce terrain. Le premier réunit des auteurs comme Cees Nooteboom, Hella Haasse ou Anna Enquist au sein de la collection «

Les éditeurs français traduisent régulièrement des auteurs néerlandais. Actes Sud, Gallimard et Le Castor Astral sont particulièrement actifs sur ce terrain. Le premier réunit des auteurs comme Cees Nooteboom, Hella Haasse ou Anna Enquist au sein de la collection «

Anvers – en particulier son port mais aussi certains lieux chargés d’histoire –, forme le décor des aventures du duo auquel vient se joindre l’inspecteur non- chalant Jan Wieme. Une belle place est accordée à différentes mafias (russe, chinoise, ukrai- nienne) qui étirent leurs tentacules dans la cité portuaire. Parallèle- ment, Hubert van Lier attribue un rôle im- portant à des Anversois « moyens ». Ainsi, dans

Anvers – en particulier son port mais aussi certains lieux chargés d’histoire –, forme le décor des aventures du duo auquel vient se joindre l’inspecteur non- chalant Jan Wieme. Une belle place est accordée à différentes mafias (russe, chinoise, ukrai- nienne) qui étirent leurs tentacules dans la cité portuaire. Parallèle- ment, Hubert van Lier attribue un rôle im- portant à des Anversois « moyens ». Ainsi, dans

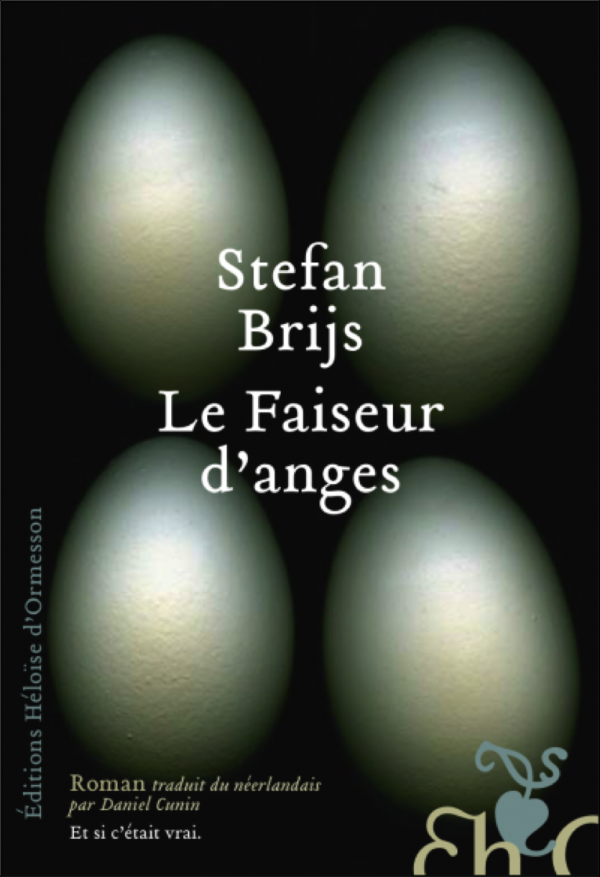

Doktor Hoppe, qui avait troqué sa blouse blanche contre un long pardessus gris, entra dans le café

Doktor Hoppe, qui avait troqué sa blouse blanche contre un long pardessus gris, entra dans le café Tout le monde saisit cependant à quel point sa réponse était contrainte, sauf, manifestement, le docteur qui resta impassible. Toujours penché sur la nacelle, il rabattit la capote. Puis il détacha le tablier bleu et l'écarta. Les clients qui se trouvaient à quelques mètres firent un pas en arrière ou reculèrent leur chaise. Seuls ceux qui se tenaient derrière risquèrent un œil en se dressant sur la pointe des pieds, mais aucun ne parvint à regarder dans la nacelle.

Tout le monde saisit cependant à quel point sa réponse était contrainte, sauf, manifestement, le docteur qui resta impassible. Toujours penché sur la nacelle, il rabattit la capote. Puis il détacha le tablier bleu et l'écarta. Les clients qui se trouvaient à quelques mètres firent un pas en arrière ou reculèrent leur chaise. Seuls ceux qui se tenaient derrière risquèrent un œil en se dressant sur la pointe des pieds, mais aucun ne parvint à regarder dans la nacelle. - Comment s'appellent-ils ?

- Comment s'appellent-ils ?

Stefan Brijs est né en Flandre (Genk) à la fin de l'année 1969. En 1999, il met fin à sa carrière d'enseignant pour se consacrer entièrement à la littérature. Faisant une belle place au réalisme magique,

Stefan Brijs est né en Flandre (Genk) à la fin de l'année 1969. En 1999, il met fin à sa carrière d'enseignant pour se consacrer entièrement à la littérature. Faisant une belle place au réalisme magique, dans une dizaine de langues. Depuis, l'écrivain travaille à une ambitieuse fresque romanesque qui conduira le lecteur en Angleterre à l'époque de la Grande Guerre.

dans une dizaine de langues. Depuis, l'écrivain travaille à une ambitieuse fresque romanesque qui conduira le lecteur en Angleterre à l'époque de la Grande Guerre.