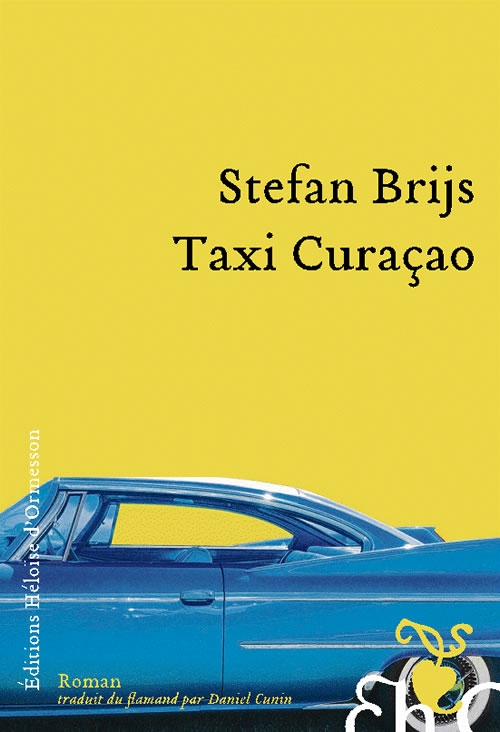

Taxi Curaçao

Voyage aux Caraïbes néerlandaises

Stefan Brijs, Taxi Curaçao, trad. Daniel Cunin, éditions Héloïse d'Ormesson, 2018

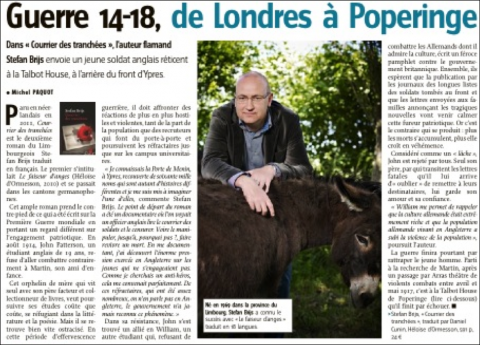

L’auteur belge Stefan Brijs montre toujours une réelle empathie pour ses personnages. Cependant, il n’écrit jamais deux romans qui se ressemblent : contexte, lieux où se déroule l’action, époque, âge des protagonistes, tout est à chaque fois différent, à chaque fois dépaysement. Taxi Curaçao ne déroge pas à la règle : les 272 pages ont pour cadre Curaçao, île proche du littoral du Venezuela, la plus grande des Antilles néerlandaises. Même si elle bénéficie d’une autonomie politique, les liens qui l’unissent au Royaume des Pays-Bas demeurent étroits, sans qu’elle appartienne néanmoins à l’Union européenne.

photo : Annaleen Louwes

Grâce à sa belle-famille hollandaise, Stefan Brijs a eu l’occasion de séjourner à plusieurs reprises là-bas. Les contrastes criants entre population noire et riches blancs, mais aussi la beauté des lieux – les plages, un patrimoine architectural qui remonte au XVIIe siècle dans la capitale Willemstad… –, une profonde admiration pour de grands écrivains du cru – Boeli van Leeuwen (1922-2007), Tip Marugg (1923-2006) ou encore Frank Martinus Arion (1936-2015) –, l’ont incité à narrer une histoire qui permet, à travers trois générations, de brosser un tableau des dernières cinquante années. Pour l’occasion, il se glisse dans la peau d’un religieux catholique – seul frère noir de l’île en même temps que narrateur –, et dans celle d’hommes et de femmes de peu, le personnage central étant toutefois… une Dodge Matador, le fameux taxi qui traverse et l’île et les décennies.

Grâce à sa belle-famille hollandaise, Stefan Brijs a eu l’occasion de séjourner à plusieurs reprises là-bas. Les contrastes criants entre population noire et riches blancs, mais aussi la beauté des lieux – les plages, un patrimoine architectural qui remonte au XVIIe siècle dans la capitale Willemstad… –, une profonde admiration pour de grands écrivains du cru – Boeli van Leeuwen (1922-2007), Tip Marugg (1923-2006) ou encore Frank Martinus Arion (1936-2015) –, l’ont incité à narrer une histoire qui permet, à travers trois générations, de brosser un tableau des dernières cinquante années. Pour l’occasion, il se glisse dans la peau d’un religieux catholique – seul frère noir de l’île en même temps que narrateur –, et dans celle d’hommes et de femmes de peu, le personnage central étant toutefois… une Dodge Matador, le fameux taxi qui traverse et l’île et les décennies.

« Unité de lieu, de temps et d’action – ou plus exactement de réflexion –, ce drame postcolonial est construit comme une tragédie classique. Le temps est celui d’un vol Curaçao-Pays-Bas, heures pendant lesquelles le narrateur égrène les souvenirs d’un demi-siècle. La société se désagrège. Les tares du post-colonialisme se trouvent exacerbées par le nouveau fléau de la drogue, qui met l’argent facile à la portée de tous – il suffit de se débarrasser d’anciens scrupules, d’accepter de défaire les liens familiaux. Et on le fait d’autant plus facilement qu’on a été rongé par la misère, depuis toujours. Existe-il une issue, un moyen de ‘‘sauver sa fierté’’, selon la formule d’un personnage ? Le narrateur semble y parvenir, au prix d’ascèse et de renoncement. […] Stefan Brijs signe ici un texte si subtil et si poignant qu’il est difficile de s’en détacher. » (Elena Balzamo, « Le Monde des Livres », 20/09/2018)

« Unité de lieu, de temps et d’action – ou plus exactement de réflexion –, ce drame postcolonial est construit comme une tragédie classique. Le temps est celui d’un vol Curaçao-Pays-Bas, heures pendant lesquelles le narrateur égrène les souvenirs d’un demi-siècle. La société se désagrège. Les tares du post-colonialisme se trouvent exacerbées par le nouveau fléau de la drogue, qui met l’argent facile à la portée de tous – il suffit de se débarrasser d’anciens scrupules, d’accepter de défaire les liens familiaux. Et on le fait d’autant plus facilement qu’on a été rongé par la misère, depuis toujours. Existe-il une issue, un moyen de ‘‘sauver sa fierté’’, selon la formule d’un personnage ? Le narrateur semble y parvenir, au prix d’ascèse et de renoncement. […] Stefan Brijs signe ici un texte si subtil et si poignant qu’il est difficile de s’en détacher. » (Elena Balzamo, « Le Monde des Livres », 20/09/2018)

Stefan Brijs présente son roman

Le mot de l’éditeur

Curaçao, Caraïbes, 1961. Max Tromp débarque un matin dans la classe du frère Daniel à bord du taxi rutilant de son père. Du haut de ses 12 ans, c’est un gamin futé qui rêve de devenir instituteur. Mais dans cette île étranglée, il est vite rattrapé par son destin et n’a bientôt d’autre choix que de reprendre le volant de la Dodge Matador paternelle. Tandis que les années s’égrènent, Max, père à son tour, croit déjouer le sort quand son fils prend le chemin de l’école. Les Tromp parviendront-ils enfin à échapper à leur condition ?

À travers cette chronique sur trois générations, Taxi Curaçao dresse un portrait coup de poing d’un pays qui porte les stigmates de la colonisation et semble condamné à la corruption et à la pauvreté. Brijs, l’un des plus grands conteurs belges, livre un texte puissant, à la fois tendre et violent, qui ne cesse d’osciller entre amour et haine, culpabilité et rédemption.

Le coup de cœur de Gérard Collard : Taxi Curaçao

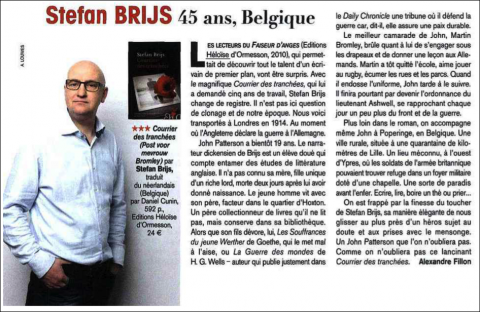

édition Folio (n° 6463) du roman Courrier des tranchées (2018) de Stefan Brijs

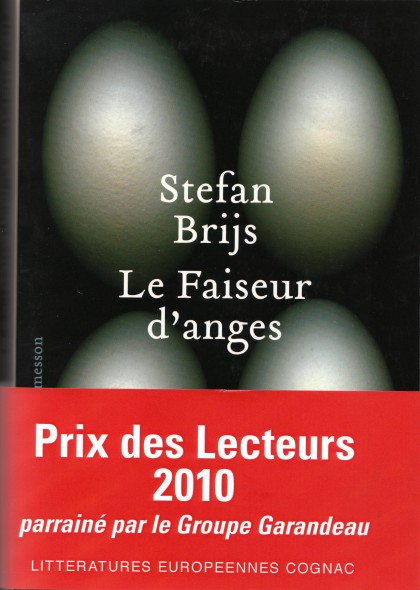

Il se trouve qu’à cette époque, j’animais un atelier d’écriture dans une prison. On m’avait demandé d’intervenir devant un groupe de prisonniers dont deux étaient des assassins. Je ne tenais pas à savoir lesquels ; je voulais les traiter tous de la même façon, tout simplement comme des êtres humains. Au bout de deux mois et demi, au rythme de trois heures par semaine, j’étais incapable de dire lesquels étaient des assassins. Aurais-je essayé d’en désigner un que je me serais trompé. J’avais appris entre-temps que dans tout être humain se cache un criminel. Deuxième chose que je venais d’apprendre : il faut avoir un minimum de chance dans la vie. Un des prisonniers, garçon de vingt trois ans, m’a demandé si je connaissais Le Procès de Kafka. Oui, je l’avais lu. Il me dit que lui aussi l’avait lu et il me donna une analyse du livre appliquée à son propre procès et à l’existence en milieu carcéral. Jamais encore je n’avais entendu une analyse aussi brillante d’un roman. Je lui ai demandé s’il faisait des études. Il m’a répondu qu’il avait quitté l’école avant même la fin du primaire puis il a résumé sa vie en quelques phrases : né dans une famille pauvre, abusé sexuellement par son père quand il avait six ans puis par quelqu’un d’autre dans une famille d’accueil, placé dans un orphelinat, années passées sans recevoir d’affection, recours à la drogue, vols pour se procurer de la drogue, prison… En l’écoutant, j’ai compris que ce jeune homme était à la fois un délinquant et une victime de la vie. Aussi, quand mon éditeur m’a dit de ne pas faire de Victor Hoppe un monstre, j’ai su que je devais raconter l'histoire de ce dernier et non celle des trois garçons. Comment Victor est-il devenu tel qu’il est ? Pourquoi aspire-t-il à se cloner ? Pourquoi est-il dans l’incapacité de donner de l’amour ?... J’ai alors jeté ma première partie et suis reparti de zéro. En optant pour une nouvelle perspective narrative et un nouveau propos.

Il se trouve qu’à cette époque, j’animais un atelier d’écriture dans une prison. On m’avait demandé d’intervenir devant un groupe de prisonniers dont deux étaient des assassins. Je ne tenais pas à savoir lesquels ; je voulais les traiter tous de la même façon, tout simplement comme des êtres humains. Au bout de deux mois et demi, au rythme de trois heures par semaine, j’étais incapable de dire lesquels étaient des assassins. Aurais-je essayé d’en désigner un que je me serais trompé. J’avais appris entre-temps que dans tout être humain se cache un criminel. Deuxième chose que je venais d’apprendre : il faut avoir un minimum de chance dans la vie. Un des prisonniers, garçon de vingt trois ans, m’a demandé si je connaissais Le Procès de Kafka. Oui, je l’avais lu. Il me dit que lui aussi l’avait lu et il me donna une analyse du livre appliquée à son propre procès et à l’existence en milieu carcéral. Jamais encore je n’avais entendu une analyse aussi brillante d’un roman. Je lui ai demandé s’il faisait des études. Il m’a répondu qu’il avait quitté l’école avant même la fin du primaire puis il a résumé sa vie en quelques phrases : né dans une famille pauvre, abusé sexuellement par son père quand il avait six ans puis par quelqu’un d’autre dans une famille d’accueil, placé dans un orphelinat, années passées sans recevoir d’affection, recours à la drogue, vols pour se procurer de la drogue, prison… En l’écoutant, j’ai compris que ce jeune homme était à la fois un délinquant et une victime de la vie. Aussi, quand mon éditeur m’a dit de ne pas faire de Victor Hoppe un monstre, j’ai su que je devais raconter l'histoire de ce dernier et non celle des trois garçons. Comment Victor est-il devenu tel qu’il est ? Pourquoi aspire-t-il à se cloner ? Pourquoi est-il dans l’incapacité de donner de l’amour ?... J’ai alors jeté ma première partie et suis reparti de zéro. En optant pour une nouvelle perspective narrative et un nouveau propos. Le roman s’est alors écrit tout seul, l’intrigue se dégageait clairement, je me doutais que le lecteur, en découvrant la première partie, partagerait les préjugés des habitants du village de Wolfheim, je voulais qu’il condamne Victor avant de découvrir l’histoire de son enfance : le bébé rejeté par ses parents, les premières années de l’enfance passées dans un asile psychiatrique, la peur que lui inspire alors Dieu, ses raisons de devenir médecin… Ainsi, lentement mais sûrement, Victor Hoppe devient humain et le lecteur se met à éprouver de la compassion à son égard. Par la suite, quand Victor se livre à des expériences choquantes, on est partagé entre répulsion et pitié.

Le roman s’est alors écrit tout seul, l’intrigue se dégageait clairement, je me doutais que le lecteur, en découvrant la première partie, partagerait les préjugés des habitants du village de Wolfheim, je voulais qu’il condamne Victor avant de découvrir l’histoire de son enfance : le bébé rejeté par ses parents, les premières années de l’enfance passées dans un asile psychiatrique, la peur que lui inspire alors Dieu, ses raisons de devenir médecin… Ainsi, lentement mais sûrement, Victor Hoppe devient humain et le lecteur se met à éprouver de la compassion à son égard. Par la suite, quand Victor se livre à des expériences choquantes, on est partagé entre répulsion et pitié.