Nos Amours – La Femme Fresque

les cœurs bâtards font les sentiments mixtes

Camille Lemonnier, Nos Flamands (1869)

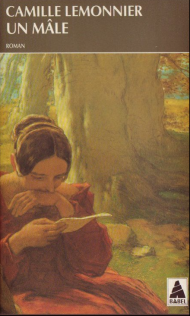

« Je sais d’avance comment ce livre sera reçu. Peu de gens le liront parce que peu de gens lisent ici. Parmi ceux qui le liront, les uns hausseront les épaules comme devant une chose insensée ; les autres l’accueilleront d’un sourire comme le rêve d’un poète. Quelques-uns, sentant le vrai, le liront de cœur. Vraisemblablement il mourra dans le silence, à peine né. Si j’y flattais la vanité du pays, peut-être serais-je lu. Je préfère ôter les masques : la vérité me vaut plus que le succès. Tel qu’il est, ce livre est le bilan de la Belgique en 1868. On me dira que j’ai faussé les couleurs : j’ai pour excuse mes colères et mes amours. Qui aime hait : les cœurs bâtards font les sentiments mixtes. Quoique celui-là soit volontiers raillé qui parle de patrie en ce siècle, j’ai dit souvent ce nom, afin qu’on sache qu’il est des gens capables de ce ridicule. Enfin, j’ai souffleté ce qu’il y a de haïssable et de bas dans la jeunesse qui dort, la bourgeoisie qui ronfle, les lettres qui languissent et les arts qui pataugent. Je souhaite avoir menti. Qu’on me le prouve et je brûlerai mon livre. » C’est sur ces phrases que se referme Nos Flamands, ouvrage du jeune Camille Lemonnier (1844-1913). Avec son aisance stylistique et sa phrase coruscantée (1) qui ne sont pas sans rappeler celles d’un Barbey d’Aurevilly – auquel il dédia d’ailleurs son somptueux roman Un mâle (1881) (2) – le Bruxellois de double ascendance (flamande et wallonne) a entrepris d’arracher ses contemporains à leur apathie, leur atonie, leur abâtardissement : bien plus qu’un stupide XIXe siècle avant la lettre, ses pages sur les beaux-arts, les mœurs, la littérature et la critique sont une charge contre une décadence généralisée : « Cherchez donc dans ce peuple de boutiquiers et d’avocats vendus, par toutes les fibres de leur âme et toutes les gouttes de leur sang, à l’ambition des places et des richesses, cherchez donc les consciences inébranlables, les passions fortes, les sentiments puissants, l’amour qui n’a qu’une foi, la volonté qui n’a qu’une loi, l’honneur qui n’a qu’une parole. Race gangrenée, l’or, comme un poison maudit, a coulé en vous, et vous a remplie, de la tête aux pieds, de ses pourritures. Votre dieu, c’est votre or ; or, votre conscience ; or, votre honneur. Lâchement adulateurs des titres et de la fortune, vous ne révérez que l’éclat où vos passions gueuses vous font aspirer,

« Je sais d’avance comment ce livre sera reçu. Peu de gens le liront parce que peu de gens lisent ici. Parmi ceux qui le liront, les uns hausseront les épaules comme devant une chose insensée ; les autres l’accueilleront d’un sourire comme le rêve d’un poète. Quelques-uns, sentant le vrai, le liront de cœur. Vraisemblablement il mourra dans le silence, à peine né. Si j’y flattais la vanité du pays, peut-être serais-je lu. Je préfère ôter les masques : la vérité me vaut plus que le succès. Tel qu’il est, ce livre est le bilan de la Belgique en 1868. On me dira que j’ai faussé les couleurs : j’ai pour excuse mes colères et mes amours. Qui aime hait : les cœurs bâtards font les sentiments mixtes. Quoique celui-là soit volontiers raillé qui parle de patrie en ce siècle, j’ai dit souvent ce nom, afin qu’on sache qu’il est des gens capables de ce ridicule. Enfin, j’ai souffleté ce qu’il y a de haïssable et de bas dans la jeunesse qui dort, la bourgeoisie qui ronfle, les lettres qui languissent et les arts qui pataugent. Je souhaite avoir menti. Qu’on me le prouve et je brûlerai mon livre. » C’est sur ces phrases que se referme Nos Flamands, ouvrage du jeune Camille Lemonnier (1844-1913). Avec son aisance stylistique et sa phrase coruscantée (1) qui ne sont pas sans rappeler celles d’un Barbey d’Aurevilly – auquel il dédia d’ailleurs son somptueux roman Un mâle (1881) (2) – le Bruxellois de double ascendance (flamande et wallonne) a entrepris d’arracher ses contemporains à leur apathie, leur atonie, leur abâtardissement : bien plus qu’un stupide XIXe siècle avant la lettre, ses pages sur les beaux-arts, les mœurs, la littérature et la critique sont une charge contre une décadence généralisée : « Cherchez donc dans ce peuple de boutiquiers et d’avocats vendus, par toutes les fibres de leur âme et toutes les gouttes de leur sang, à l’ambition des places et des richesses, cherchez donc les consciences inébranlables, les passions fortes, les sentiments puissants, l’amour qui n’a qu’une foi, la volonté qui n’a qu’une loi, l’honneur qui n’a qu’une parole. Race gangrenée, l’or, comme un poison maudit, a coulé en vous, et vous a remplie, de la tête aux pieds, de ses pourritures. Votre dieu, c’est votre or ; or, votre conscience ; or, votre honneur. Lâchement adulateurs des titres et de la fortune, vous ne révérez que l’éclat où vos passions gueuses vous font aspirer,  et, pour y parvenir, insoucieux de la dignité que vous écartez du pied comme un obstacle et un péril, il n’est de bassesse avec laquelle vous ne pactisiez. » (« Les Modèles de Rubens », p. 3) Ou encore : « Je vous le dis, en vérité, vous n’êtes pas les fils des vieux Flamands, vous n’êtes plus les modèles qui inspiraient Rubens, vous n’êtes plus les lions que van Artevelde menait aux combats ! » (« Lions. – Bichons », p. 5).

et, pour y parvenir, insoucieux de la dignité que vous écartez du pied comme un obstacle et un péril, il n’est de bassesse avec laquelle vous ne pactisiez. » (« Les Modèles de Rubens », p. 3) Ou encore : « Je vous le dis, en vérité, vous n’êtes pas les fils des vieux Flamands, vous n’êtes plus les modèles qui inspiraient Rubens, vous n’êtes plus les lions que van Artevelde menait aux combats ! » (« Lions. – Bichons », p. 5).

Le futur grand romancier, qui apparaît déjà « plus flamand que les Flamands dans leur langue », appelle à « construire l’identité de l’art en Belgique sur le stéréotype d’une Flandre vue à travers les modèles de Rubens, ces ‘‘colosses sublimes’’ aux musculatures puissantes et au miroir de la peinture de Jordaens et de Steen » ; c’est que le critique d’art en lui a pris conscience « de l’opportunité qu’offrait la mise en parallèle de l’esthétique naturaliste et de la tradition picturale. Cette peinture appliquée à la repré- sentation minutieuse du réel, Lemonnier l’utilise[ra] à la fois pour légitimer l’accueil du naturalisme français en Belgique et comme levier pour s’affranchir du poids de l’académisme qui continue de régner à travers la peinture historique et religieuse » (3).

Intitulée « Les Morts et les Vivants », la première partie de ce volume d’une rare violence entraîne d’emblée le lecteur dans la fange et le vice : la peinture de l’ignominie régnante, de la dégénérescence qui n’épargne aucun aspect de l’existence passe par une évocation de « nos amours » – autrement dit notre prostitution et celle des mots –, gouffres de la débauche où sombrent hommes et femmes, poètes et peintres. « Nos Amours » et « La Femme Fresque », chapitres 3 et 4 du premier volet de Nos Flamands reproduits ci-dessous, issus d’une veine bien différente de celle qui présidera à l’écriture du volumineux La Belgique (Hachette, 1888), annoncent par certains aspects métaphoriques et esthétiques, portés par une grande luxuriance lexicale, Un mâle, roman qui cherche à nous faire prendre conscience de « l’entreprise de ‘‘contre-nature’’ à quoi nous soumet, au fil de ses inventions, la civilisation du déracinement » (4), autobiographie rêvée qui associe à plusieurs reprises sensualité et putréfaction, désir et pestilence des fumiers. Annoncent aussi les fresques sociales où les personnages, marécages purulents, « se puent ».

Intitulée « Les Morts et les Vivants », la première partie de ce volume d’une rare violence entraîne d’emblée le lecteur dans la fange et le vice : la peinture de l’ignominie régnante, de la dégénérescence qui n’épargne aucun aspect de l’existence passe par une évocation de « nos amours » – autrement dit notre prostitution et celle des mots –, gouffres de la débauche où sombrent hommes et femmes, poètes et peintres. « Nos Amours » et « La Femme Fresque », chapitres 3 et 4 du premier volet de Nos Flamands reproduits ci-dessous, issus d’une veine bien différente de celle qui présidera à l’écriture du volumineux La Belgique (Hachette, 1888), annoncent par certains aspects métaphoriques et esthétiques, portés par une grande luxuriance lexicale, Un mâle, roman qui cherche à nous faire prendre conscience de « l’entreprise de ‘‘contre-nature’’ à quoi nous soumet, au fil de ses inventions, la civilisation du déracinement » (4), autobiographie rêvée qui associe à plusieurs reprises sensualité et putréfaction, désir et pestilence des fumiers. Annoncent aussi les fresques sociales où les personnages, marécages purulents, « se puent ».

(1) « On peut affirmer que Lemonnier exploita toutes les particularités grammaticales et syntaxiques du style coruscant : la fréquente substitution de l’article indéfini à l’article défini, l’adjectif substantivé et l’adjectivation du participe présent, l’emploi transitif de verbes intransitifs, l’adjonction de la forme pronominale à des verbes qui ne sont pas pronominaux dans l’usage courant, la faveur accordée aux constructions nominales et, par voie de conséquence, aux prépositions avec et dans, l’antéposition inhabituelle de l’épithète (et parfois de l’adverbe), la dislocation de la phrase par divers types de disjonction. » Paul Delsemme, « Le style coruscant, mouture belge de l’écriture artiste des Goncourt », bon-à-tirer, n° 11, 15/11/2004.

(2) à J. Barbey d’Aurevilly, Je dédie cette étude, avec l’admiration et le respect profonds que tout homme de lettres, qui a gardé la religion de la probité littéraire, doit aux vétérans glorieux, ses prédécesseurs dans la carrière difficile où quelques-uns ont été des Esprits, où très peu, comme le Maître dont je place ici le nom et de qui je révère l’art hautain, mélange d’Idéal et de Réel, ont su être à la fois des Esprits et des Caractères.

(2) à J. Barbey d’Aurevilly, Je dédie cette étude, avec l’admiration et le respect profonds que tout homme de lettres, qui a gardé la religion de la probité littéraire, doit aux vétérans glorieux, ses prédécesseurs dans la carrière difficile où quelques-uns ont été des Esprits, où très peu, comme le Maître dont je place ici le nom et de qui je révère l’art hautain, mélange d’Idéal et de Réel, ont su être à la fois des Esprits et des Caractères.

(3) Paul Gorceix, La Belgique fin de siècle. Romans – Nouvelles – Théâtre, Bruxelles, Éditions Complexe, 1997, p. 20.

(4) Marcel Moreau, « Préface », Un mâle, Labor, 1998, p. 10.

Nos Amours

Elles sont belles vraiment, nos amours, et je vais vous les dire. Elles ont aux lèvres l’odeur du tabac, au cœur une pièce de cent sous, aux mains des ongles crochus et sales, aux pieds des durillons pour avoir trop battu les trottoirs, au ventre enfin des boyaux inassouvis qu’il faut sans cesse gorger de beefstakes sai- gnants pêle-mêle avec des puddings anglais. Elles sont ridées, crevassées, édentées, ébréchées, comme de vieilles ruines peintes à neuf, qui auraient par dessus un badigeon chatoyant, et dont, par dessous, le plâtre s’en irait en écailles. Ah! oui, nos amours, parlons-en. Elles sont moisies et chassieuses, avec des trous aux joues, des gouffres aux épaules et des abîmes aux omoplates. Elles sentent le troupier ; elles odorent la caserne; l’ail se mêle entre leurs dents aux piquantes haleines des pickles en fermentation. Ce sont les égouts publics, les dévidoirs humains, les puits des lascivetés fangeuses. Le portefaix officie après le troupier, le troupier après le moine, le moine après le gandin, le gandin après le père de famille. Ce sont les cavernes de la fraternité humaine et l’on y est à l’aise, sans dispute et sans colère, si l’on veut attendre son tour. Elles courent les rues, nos amours, au crépuscule, à l’heure où les chauves-souris sortent des trous de mur, quand un homme gris, voyant un jupon, est capable de le prendre pour une femme. Elles jurent mieux que des charretiers, boivent une ration de cognac d’un trait, culottent une pipe en une heure, se soûlent à dîner et vomissent, après, le tout. Nos amours sont cartées ; nos amours sont sous le patronage de la police ; nos amours sont patentées ; nos amours tiennent boutique. Elles sont sur la place publique, entre un marchand d’orviétan et un montreur de marionnettes.

Elles sont belles vraiment, nos amours, et je vais vous les dire. Elles ont aux lèvres l’odeur du tabac, au cœur une pièce de cent sous, aux mains des ongles crochus et sales, aux pieds des durillons pour avoir trop battu les trottoirs, au ventre enfin des boyaux inassouvis qu’il faut sans cesse gorger de beefstakes sai- gnants pêle-mêle avec des puddings anglais. Elles sont ridées, crevassées, édentées, ébréchées, comme de vieilles ruines peintes à neuf, qui auraient par dessus un badigeon chatoyant, et dont, par dessous, le plâtre s’en irait en écailles. Ah! oui, nos amours, parlons-en. Elles sont moisies et chassieuses, avec des trous aux joues, des gouffres aux épaules et des abîmes aux omoplates. Elles sentent le troupier ; elles odorent la caserne; l’ail se mêle entre leurs dents aux piquantes haleines des pickles en fermentation. Ce sont les égouts publics, les dévidoirs humains, les puits des lascivetés fangeuses. Le portefaix officie après le troupier, le troupier après le moine, le moine après le gandin, le gandin après le père de famille. Ce sont les cavernes de la fraternité humaine et l’on y est à l’aise, sans dispute et sans colère, si l’on veut attendre son tour. Elles courent les rues, nos amours, au crépuscule, à l’heure où les chauves-souris sortent des trous de mur, quand un homme gris, voyant un jupon, est capable de le prendre pour une femme. Elles jurent mieux que des charretiers, boivent une ration de cognac d’un trait, culottent une pipe en une heure, se soûlent à dîner et vomissent, après, le tout. Nos amours sont cartées ; nos amours sont sous le patronage de la police ; nos amours sont patentées ; nos amours tiennent boutique. Elles sont sur la place publique, entre un marchand d’orviétan et un montreur de marionnettes.

Paris nous a donné la lorette.

La lorette ! Marquée jadis, au pilori public, d'une souillure grossière, la fille de joie a changé de nom. Heureux siècle, tellement fait au vice qu’il redoute même de s’en pouvoir désaccoutumer un jour ! C’est ainsi que, craignant l’instinctive répulsion de la dignité humaine pour l’infamie et la honte, il les a décorées de masques qui en dérobent la vileté. Nos pères, plus honnêtes, n’entendaient pas finesse sur ce chapitre, et, plus vifs, jetaient aux Rosalindes d’aventures un nom qui rimait avec catin. Chastes oreilles, la rime nous a blessés, et sans écarter l’objet, nous avons écarté le nom. En retour, féconds en détours et roués dans l’art de parler avec élégance des choses sales, nous avons forgé des équivalents. Oui, l’alcôve béante a, pour la créature qu’elle montre nue, un dictionnaire qui a ses Larousse et ses Bescherelle. Que dis-je ? Les libres amours bouffis des poètes, enchaînés aujourd’hui dans un coin des rideaux, crèvent à la louange d’Aspasie dégénérée en trotte-pavé leurs joues hérissées de favoris à l’anglaise !

Lorette hier, puis cocotte, puis cascadeuse, que sais-je encore ? Ainsi de nom en nom, comme une boue de philtre en philtre, on l’a fait passer, croyant la dégager de la crotte qui la souille. Mais la crotte du triste métier reste collée au talon de celles qui le font, et quelque nom qu’on leur donne, la souillure est la même, si l’épithète a changé.

Lorette hier, puis cocotte, puis cascadeuse, que sais-je encore ? Ainsi de nom en nom, comme une boue de philtre en philtre, on l’a fait passer, croyant la dégager de la crotte qui la souille. Mais la crotte du triste métier reste collée au talon de celles qui le font, et quelque nom qu’on leur donne, la souillure est la même, si l’épithète a changé.

Et qui ne sait que le métier même a ses distinctions variant de la cave au grenier, de la mansarde à l’appartement et du carrefour au boulevard ? L’une sert dans les fleurs et les parfums le ragoût que l’autre offre sans piments. Celle-ci porte à la carte les surprises d’une pudeur que celle-là, plus crue, met à l’aise dès le premier instant. Ce ramassis de bohèmes en jupes fait, dans la grande bohème de la société actuelle, une sorte de société à part, qui a ses hauts et ses bas. Or toute cette tribu gueuse et splendide, qui cache la pourriture sous le velours, repose sur ceci : la fille de joie, type éternel de la vanité spéculant sur la luxure ou de la misère trafiquant de la nature.

La plus triste victime des civilisations raffinées fut toujours la femme ; c’est la femme qui porte le poids de la nôtre. Écrasée sous les roues du char splendide qui passe emporté dans les éclairs et le tourbillon, elle gît par terre, vaincue par le travail, l’insuffisance du salaire, l’impuissance de vivre et sa propre infirmité. Si elle se relève, elle se relève souillée : son éclat est dans son abjection. Et qu’est-ce autre chose, pour les femmes que vous voulez émanciper dans l’irresponsabilité des hommes, au lieu de les garder femmes dans la diminution du labeur et l’accroissement du bien-être, qu’est-ce autre chose, cette abdication de la pudeur, de la retenue, de la contrainte où se reconnaît la courtisane, que l’initiation instinctive et brutale à l’indépendance virile ? Vous rêvez l’émancipation de la femme, c’est bien, mais avant tout, abolissez la faim.

***

Ah ! filles malheureuses ! Pauvres âmes égarées dans la débauche et séduites au premier jour de liberté ! À l’âge où le cœur s’ouvre, où la brise qui vient de l’infini y secoue les rosées divines de l’amour et fait éclore les fleurs chastes des rêveries, à l’âge où tout est mystère encore, comme au matin d’un jour d’été, où rien ne se voit qu’une clarté bleue emplie de vapeurs et de brumes transparentes, où rien ne s’entend que le chant vague et les longs murmures de la nature qui s’éveille, où pourtant déjà, dans les horizons voilés de l’avenir, parmi le tendre éblouissement des songes, quelques formes d’hommes, d’amour, de désir, passent, se dessinent, s’ébauchent, à cet âge une enfant est déjà flétrie ; son cœur a été mordu de la dent empoisonnée ; ce beau corps, aux jeunes formes délicates et pures, a senti des étreintes immondes ; le regard lascif d’un procureur a suivi les ondulations de ces lignes superbes ; une bouche hurlante et ivre s’est collée à ces seins faits pour le timide baiser d’un adolescent ; tout ce corps, soudainement mis à nu dans un boudoir public, en quelque corps-de-garde de l’amour patenté, tout ce corps n’a plus rien de secret : ses frémissements sont connus ; ses beautés font la fable de la ville ; on vante ses appâts ; il n'est personne qui n’en puisse juger. Oh ! malheureuses ! malheureuses ! Cette fleur bénie que l’amant cueille au jour des noces fortunées, cette pudeur rougissante qu’il réveille à chaque baiser, ces extases suprêmes, ces délires inouïs, ces paroles éternelles que l’homme bégaie en ses voluptés, qu’il ne se lasse de dire, qui sont si bêtes et pourtant font l’adoration du monde, ces soupirs qui doivent monter aux astres, tant ils sont purs et harmonieux, ah! cette nuit d’ignorance et de candeur où la main de l’homme, palpitante et folle, arrache les voiles et découvre le divin mystère à la femme qui ne s’en doutait pas, tout cela, vous ne l’avez jamais connu. Un soir, vous aviez faim ; il faisait froid; vous avez vendu vos jeunes corps, ne sachant ce que vous faisiez ; vous avez vendu vos pudeurs, vos caresses, vos baisers, ne sachant ce que vous perdiez. Au bout de la nuit, vous aviez votre pain ; mais, dès lors aussi, vous aviez l’irréparable honte. Je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre à la femme qui tombe et qui couvrent de la boue du chemin le front que la misère y précipite. Je ne suis pas de ceux qui, marchandant la pitié aux infortunés qui n’ont qu’elle pour les secourir, se bouchent les oreilles aux gémissements que le vent de la nuit emporte par dessus les villes. Du fond du cœur je plains les pauvres enfants que la faim pousse au crime, et je pleure pour tant d’âmes, mortes à la pudeur, mortes à l’amour, mortes à la vie. Mais aussi je m’indigne qu’il en puisse être ainsi, et devant cette civilisation qui permet de telles hontes et les couvre en quelque sorte de son patronage, je sens la colère me monter aux entrailles. Si la jeune fille, tremblante en sa mansarde, a faim, quand le soir tombe, que le vent secoue sa fenêtre, que les fantômes sinistres rôdent dans la nuit, à qui la faute ? Si la vierge de quinze ans, restée pure sous ses haillons, voit paraître à son chevet le démon malin, et s’il lui vient parler de toilettes, d’intrigues, de pompes et de plaisirs, à qui la faute ? Si l’enfant sort de chez elle au crépuscule, par un temps de pluie, de marasme et de boue, honteuse, désespérée, rouge de pudeur, n’osant lever les yeux, priant tout bas, l’âme navrée et des pleurs sur les joues, à qui la faute ? Si enfin, tout à l’heure, vous voyez un homme aborder cette enfant qui pleure, se rire d’elle, lui prendre le menton, lui conter des propos obscènes, puis, lui ayant parlé plus bas, l’entraîner à sa suite comme une brebis qu’on mène égorger, et par quelque ruelle où le vent s’engouffre, disparaître avec elle, et frapper au volet d’une maison lépreuse, dites : à qui la faute ?

Ah ! filles malheureuses ! Pauvres âmes égarées dans la débauche et séduites au premier jour de liberté ! À l’âge où le cœur s’ouvre, où la brise qui vient de l’infini y secoue les rosées divines de l’amour et fait éclore les fleurs chastes des rêveries, à l’âge où tout est mystère encore, comme au matin d’un jour d’été, où rien ne se voit qu’une clarté bleue emplie de vapeurs et de brumes transparentes, où rien ne s’entend que le chant vague et les longs murmures de la nature qui s’éveille, où pourtant déjà, dans les horizons voilés de l’avenir, parmi le tendre éblouissement des songes, quelques formes d’hommes, d’amour, de désir, passent, se dessinent, s’ébauchent, à cet âge une enfant est déjà flétrie ; son cœur a été mordu de la dent empoisonnée ; ce beau corps, aux jeunes formes délicates et pures, a senti des étreintes immondes ; le regard lascif d’un procureur a suivi les ondulations de ces lignes superbes ; une bouche hurlante et ivre s’est collée à ces seins faits pour le timide baiser d’un adolescent ; tout ce corps, soudainement mis à nu dans un boudoir public, en quelque corps-de-garde de l’amour patenté, tout ce corps n’a plus rien de secret : ses frémissements sont connus ; ses beautés font la fable de la ville ; on vante ses appâts ; il n'est personne qui n’en puisse juger. Oh ! malheureuses ! malheureuses ! Cette fleur bénie que l’amant cueille au jour des noces fortunées, cette pudeur rougissante qu’il réveille à chaque baiser, ces extases suprêmes, ces délires inouïs, ces paroles éternelles que l’homme bégaie en ses voluptés, qu’il ne se lasse de dire, qui sont si bêtes et pourtant font l’adoration du monde, ces soupirs qui doivent monter aux astres, tant ils sont purs et harmonieux, ah! cette nuit d’ignorance et de candeur où la main de l’homme, palpitante et folle, arrache les voiles et découvre le divin mystère à la femme qui ne s’en doutait pas, tout cela, vous ne l’avez jamais connu. Un soir, vous aviez faim ; il faisait froid; vous avez vendu vos jeunes corps, ne sachant ce que vous faisiez ; vous avez vendu vos pudeurs, vos caresses, vos baisers, ne sachant ce que vous perdiez. Au bout de la nuit, vous aviez votre pain ; mais, dès lors aussi, vous aviez l’irréparable honte. Je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre à la femme qui tombe et qui couvrent de la boue du chemin le front que la misère y précipite. Je ne suis pas de ceux qui, marchandant la pitié aux infortunés qui n’ont qu’elle pour les secourir, se bouchent les oreilles aux gémissements que le vent de la nuit emporte par dessus les villes. Du fond du cœur je plains les pauvres enfants que la faim pousse au crime, et je pleure pour tant d’âmes, mortes à la pudeur, mortes à l’amour, mortes à la vie. Mais aussi je m’indigne qu’il en puisse être ainsi, et devant cette civilisation qui permet de telles hontes et les couvre en quelque sorte de son patronage, je sens la colère me monter aux entrailles. Si la jeune fille, tremblante en sa mansarde, a faim, quand le soir tombe, que le vent secoue sa fenêtre, que les fantômes sinistres rôdent dans la nuit, à qui la faute ? Si la vierge de quinze ans, restée pure sous ses haillons, voit paraître à son chevet le démon malin, et s’il lui vient parler de toilettes, d’intrigues, de pompes et de plaisirs, à qui la faute ? Si l’enfant sort de chez elle au crépuscule, par un temps de pluie, de marasme et de boue, honteuse, désespérée, rouge de pudeur, n’osant lever les yeux, priant tout bas, l’âme navrée et des pleurs sur les joues, à qui la faute ? Si enfin, tout à l’heure, vous voyez un homme aborder cette enfant qui pleure, se rire d’elle, lui prendre le menton, lui conter des propos obscènes, puis, lui ayant parlé plus bas, l’entraîner à sa suite comme une brebis qu’on mène égorger, et par quelque ruelle où le vent s’engouffre, disparaître avec elle, et frapper au volet d’une maison lépreuse, dites : à qui la faute ?

Certes la faim est éternelle : de tout temps il y eut des affamés. Homère mendiait son pain. Athènes avait ses pauvres, Sparte avait les siens. Mais du siècle est sortie une autre faim, plus horrible que l’écharnée antique, surtout plus infâme, car elle ne s’attaque plus aux entrailles seule- ment, mais à la conscience. Je veux dire la faim des filles, cette faim gueuse et chienne qui se compose de nécessité et de superflu, de tortures de corps et de tourments de cœur, de grincements de dents vides et de jalousies farouches. Monstre hideux, enfoui sous les dentelles et masqué de falbalas, elle entre à son heure dans le logis des ouvrières. Des joyaux et des parures sont entre ses mains, elle les fait briller à leurs yeux, elle leur chuchote à l’oreille des conseils d’orgueil et de vanité, elle leur dit : « Tu es belle, vois ton corps ; tu es pauvre, vois ton corps ; tu ne sais comment te tirer de ta misère, vois ton corps. » Elle marche dans une flamme : l’éblouissement des rêves menteurs l’enveloppe tout entière. Nulle ne voit, sous la capuche qui recouvre sa face, son hideux rictus de squelette à travers ses grandes mâchoires béantes. La fange qu’elle traîne à ses pieds disparaît sous les velours qui tombent de ses épaules. Gomme une entremetteuse, elle cache sa vieillesse sordide et puante sous la somptueuse richesse du monde qu’elle promet à ses victimes ; ambrée, musquée, pleine du parfum des boudoirs, elle apparaît dans les misères des mansardes comme une fée consolante. Elle est douce, séduisante, conseillère aimable. Qui se défierait d’elle ? Si bien vêtue ! Si odorante ! Et ces joyaux ! Ces cassettes ! Ces perles ! Les adorations de la vie ! À quoi servirait-il d’être jeune et belle, s’il fallait laisser mourir tout cela dans l’ombre ? Alors, elle approche d’un pas, l’infâme prostituée, elle tend la main. La pauvre fille a faim, elle entend crier ses entrailles ; toute cette clarté la frappe aux yeux ; ces parfums séduisent ses sens. Elle résiste encore. Mais passer dans les rues, emportée au galop des chevaux, avec des fleurs aux pieds et aux mains ! Être la reine des amours des hommes ! Les bals ! les théâtres ! – Et quand le monstre s’en va, on voit dans ses mains une âme de fille, une conscience à jamais perdue !

Certes la faim est éternelle : de tout temps il y eut des affamés. Homère mendiait son pain. Athènes avait ses pauvres, Sparte avait les siens. Mais du siècle est sortie une autre faim, plus horrible que l’écharnée antique, surtout plus infâme, car elle ne s’attaque plus aux entrailles seule- ment, mais à la conscience. Je veux dire la faim des filles, cette faim gueuse et chienne qui se compose de nécessité et de superflu, de tortures de corps et de tourments de cœur, de grincements de dents vides et de jalousies farouches. Monstre hideux, enfoui sous les dentelles et masqué de falbalas, elle entre à son heure dans le logis des ouvrières. Des joyaux et des parures sont entre ses mains, elle les fait briller à leurs yeux, elle leur chuchote à l’oreille des conseils d’orgueil et de vanité, elle leur dit : « Tu es belle, vois ton corps ; tu es pauvre, vois ton corps ; tu ne sais comment te tirer de ta misère, vois ton corps. » Elle marche dans une flamme : l’éblouissement des rêves menteurs l’enveloppe tout entière. Nulle ne voit, sous la capuche qui recouvre sa face, son hideux rictus de squelette à travers ses grandes mâchoires béantes. La fange qu’elle traîne à ses pieds disparaît sous les velours qui tombent de ses épaules. Gomme une entremetteuse, elle cache sa vieillesse sordide et puante sous la somptueuse richesse du monde qu’elle promet à ses victimes ; ambrée, musquée, pleine du parfum des boudoirs, elle apparaît dans les misères des mansardes comme une fée consolante. Elle est douce, séduisante, conseillère aimable. Qui se défierait d’elle ? Si bien vêtue ! Si odorante ! Et ces joyaux ! Ces cassettes ! Ces perles ! Les adorations de la vie ! À quoi servirait-il d’être jeune et belle, s’il fallait laisser mourir tout cela dans l’ombre ? Alors, elle approche d’un pas, l’infâme prostituée, elle tend la main. La pauvre fille a faim, elle entend crier ses entrailles ; toute cette clarté la frappe aux yeux ; ces parfums séduisent ses sens. Elle résiste encore. Mais passer dans les rues, emportée au galop des chevaux, avec des fleurs aux pieds et aux mains ! Être la reine des amours des hommes ! Les bals ! les théâtres ! – Et quand le monstre s’en va, on voit dans ses mains une âme de fille, une conscience à jamais perdue !

Ah ! nous ne sommes plus Flamands. Voyez donc, dans ces annales qui sont derrière vous, toutes rayonnantes des gloires du travail et du commerce, voyez donc si le blême visage de la faim vous apparaît ; si vous le voyez rôder comme de nos jours, parmi les marchés, les foires et les places publiques ; s’il se montre aux carreaux de plomb de la pauvre travailleuse qui file et chante en regardant dans la rue ; si, le soir, en retournant chez lui, l’ouvrier des corporations, le membre des confréries, l’associé des serments, demande à la mère qui se jette à ses pieds où est sa fille et devine aux larmes de l’épouse le déshonneur de l’enfant ?... Eh non ! dans ce mouvement prodigieux du commerce, parmi ces échanges énormes qui se faisaient d’un monde à l’autre, à travers le fracas de tous ces navires dégorgeant incessamment les trésors de Ceylan et de Java, dans cette atmosphère de travail où ne s’entendaient que les marteaux sur les enclumes, le fer battu dans les chantiers, les grincements des poulies au haut des navires, les rumeurs des ports, les bruits du rouet et les chansons des tisserands, la faim ne se montrait pas ; les salaires étaient en proportion du travail ; il n’y avait pas d’indigents ; tous les bras étaient en œuvre ; les villes bruissaient, chantaient, grondaient, à travers les fumées des fabriques, joyeusement, dans la sérénité de la conscience et l’honnêteté du travail. Le soir, bercées de légendes, de ballades et de chansons, lasses et contentes, elles s’endormaient dans le repos et la solitude. Ô bel âge de grâce et de simplicité ! Alors, le jeune homme et la jeune fille se cherchaient comme aujourd’hui ; mais ils se cherchaient pour l’amour, saintement, et quand ils se rencontraient, ils avaient les belles ivresses matinales des vrais amoureux. La mémoire des parents suivait dans l’ombre le couple qui marchait enlacé, et les épousailles étaient le chapitre suprême, et vraiment le premier, de ces romans naïfs que nouaient entre eux les beaux enfants flamands. On ne voyait pas rôder dans les carrefours des filles de quinze ans, effrontées et lascives, appelant du doigt les passants et se vendant pour des colifichets. Cette gloire était pour notre siècle : il nous manquait cette grandeur, la prostitution de la femme.

Ah ! nous ne sommes plus Flamands. Voyez donc, dans ces annales qui sont derrière vous, toutes rayonnantes des gloires du travail et du commerce, voyez donc si le blême visage de la faim vous apparaît ; si vous le voyez rôder comme de nos jours, parmi les marchés, les foires et les places publiques ; s’il se montre aux carreaux de plomb de la pauvre travailleuse qui file et chante en regardant dans la rue ; si, le soir, en retournant chez lui, l’ouvrier des corporations, le membre des confréries, l’associé des serments, demande à la mère qui se jette à ses pieds où est sa fille et devine aux larmes de l’épouse le déshonneur de l’enfant ?... Eh non ! dans ce mouvement prodigieux du commerce, parmi ces échanges énormes qui se faisaient d’un monde à l’autre, à travers le fracas de tous ces navires dégorgeant incessamment les trésors de Ceylan et de Java, dans cette atmosphère de travail où ne s’entendaient que les marteaux sur les enclumes, le fer battu dans les chantiers, les grincements des poulies au haut des navires, les rumeurs des ports, les bruits du rouet et les chansons des tisserands, la faim ne se montrait pas ; les salaires étaient en proportion du travail ; il n’y avait pas d’indigents ; tous les bras étaient en œuvre ; les villes bruissaient, chantaient, grondaient, à travers les fumées des fabriques, joyeusement, dans la sérénité de la conscience et l’honnêteté du travail. Le soir, bercées de légendes, de ballades et de chansons, lasses et contentes, elles s’endormaient dans le repos et la solitude. Ô bel âge de grâce et de simplicité ! Alors, le jeune homme et la jeune fille se cherchaient comme aujourd’hui ; mais ils se cherchaient pour l’amour, saintement, et quand ils se rencontraient, ils avaient les belles ivresses matinales des vrais amoureux. La mémoire des parents suivait dans l’ombre le couple qui marchait enlacé, et les épousailles étaient le chapitre suprême, et vraiment le premier, de ces romans naïfs que nouaient entre eux les beaux enfants flamands. On ne voyait pas rôder dans les carrefours des filles de quinze ans, effrontées et lascives, appelant du doigt les passants et se vendant pour des colifichets. Cette gloire était pour notre siècle : il nous manquait cette grandeur, la prostitution de la femme.

centenaire de la mort de Camille Lemonnier

La Femme Fresque

Quand j’ai commencé ce livre, j’ai vu qu’il y avait des passages dangereux : une pudeur de femme et d’enfant me disait de m’arrêter au bord. Maintenant que j’y suis, ma conscience d’homme me dit de marcher au travers. Il n’y a pas de dangers pour le courage, il n’y a pas de lieux malhonnêtes pour l’honnêteté du cœur. S’il me faut rencontrer sur ma route des lupanars, j’y entrerai, je prendrai, dans ma colère, les pâles fantômes qu’y jette le vice, je les arracherai aux flambeaux des nuits lascives, et je les conduirai à ta lumière, ô pur soleil, afin que les masques tombent des joues et que leur ignominie, tout à coup découverte, attire sur eux l’opprobre des hommes. Et vous qui me lisez, s’il en est parmi vous qui me blâment de toucher à ces fanges, j’ai ma fierté pour moi qui me garde pur jusque parmi elles.

Quand j’ai commencé ce livre, j’ai vu qu’il y avait des passages dangereux : une pudeur de femme et d’enfant me disait de m’arrêter au bord. Maintenant que j’y suis, ma conscience d’homme me dit de marcher au travers. Il n’y a pas de dangers pour le courage, il n’y a pas de lieux malhonnêtes pour l’honnêteté du cœur. S’il me faut rencontrer sur ma route des lupanars, j’y entrerai, je prendrai, dans ma colère, les pâles fantômes qu’y jette le vice, je les arracherai aux flambeaux des nuits lascives, et je les conduirai à ta lumière, ô pur soleil, afin que les masques tombent des joues et que leur ignominie, tout à coup découverte, attire sur eux l’opprobre des hommes. Et vous qui me lisez, s’il en est parmi vous qui me blâment de toucher à ces fanges, j’ai ma fierté pour moi qui me garde pur jusque parmi elles.

Je le vois, s’il faut vous parler du vice, il faut en parler librement : vous êtes trop aveuglés pour que les couleurs voilées se comprennent à vos yeux. Eh bien ! je le veux. Entrons dans un de ces boudoirs infâmes où tout se vend, jusqu’à l’air qu’on y respire, et dont l’abjection, écrite sur les murs, sur les meubles, depuis le seuil jusqu’à la couche, se sent aux parfums rances que les sueurs et les baumes y laissent flotter. Voyons dans leur nudité les prêtresses des cultes obscènes, alors que, sans voiles, sans fards et sans atours, cette chair, qu’elles font mentir et qui sert à tromper les hommes, s’apprête à recevoir de leurs mains les vernis, les polissures et les crépis qu’on met aux vieux murs. Les voilà, ces épaules salies encore de bave furieuse, mordues par des baisers d’inconnu dans les rages du plaisir. Les  voilà, ces joues rougies de marques libertines ou toutes pâlies des insomnies d’une nuit vendue. Le voilà, tout ce corps pollué, l’objet de vos adorations, où vos lèvres ont bu l’amour. Dérision ! Il n’est rien de ces flancs, il n’est rien de ces gorges, il n’est rien de ces épaules qui n’ait reçu la caresse et le baiser. Vous qui ne voudriez pas vous couvrir du vêtement d’un autre homme, vous dormez dans les bras où il a dormi ; vous qui ne boiriez pas au verre de l’étranger, vous vous collez à des joues auxquelles il s’est pendu ; vous qui redoutez partout la gale, la vermine et la peste, vous ne craignez pas de les trouver dans le lit sordide où quelqu’un les a peut-être laissées. Ces hôtelleries banales, où la luxure cherche un gîte et des bras pour la recevoir, regardez-les dans l’horreur du matin, loin du mystère des nuits. Ô fresques ! ô peintures ! Enduits écaillés ! Ruines branlantes ! Corps vermoulus ! La gorge pend ; le ventre ballonne ; la joue tombe. Cette chair luisante aux pourpres de pèche, je la vois blême et blafarde, avec des mosaïques verdâtres sous les yeux, et gonflée de bouffissures malsaines. L’œil qui, hier, avivé de cobalt, brillait sous un cil oriental, terne maintenant comme un globe dépoli, roule dans une paupière flasque, rougie sur les bords et crottée d’humeurs séchées. La joue, fripée en plis menus, m’apparaît crevassée comme la pomme qui se garde au grenier. Ô merveille ! illusion ! C’est là que ta bouche enivrée cherchait la veille l’enchantement et le plaisir ! En vérité, quand tu ne fermes pas la porte à cette bête qui est en toi, ô homme, elle t’emporte bien loin, puisque tu oses nommer une femme ce cadavre d’autant plus dégoûtant que les vers du tombeau ne s’y sont point encore mis.

voilà, ces joues rougies de marques libertines ou toutes pâlies des insomnies d’une nuit vendue. Le voilà, tout ce corps pollué, l’objet de vos adorations, où vos lèvres ont bu l’amour. Dérision ! Il n’est rien de ces flancs, il n’est rien de ces gorges, il n’est rien de ces épaules qui n’ait reçu la caresse et le baiser. Vous qui ne voudriez pas vous couvrir du vêtement d’un autre homme, vous dormez dans les bras où il a dormi ; vous qui ne boiriez pas au verre de l’étranger, vous vous collez à des joues auxquelles il s’est pendu ; vous qui redoutez partout la gale, la vermine et la peste, vous ne craignez pas de les trouver dans le lit sordide où quelqu’un les a peut-être laissées. Ces hôtelleries banales, où la luxure cherche un gîte et des bras pour la recevoir, regardez-les dans l’horreur du matin, loin du mystère des nuits. Ô fresques ! ô peintures ! Enduits écaillés ! Ruines branlantes ! Corps vermoulus ! La gorge pend ; le ventre ballonne ; la joue tombe. Cette chair luisante aux pourpres de pèche, je la vois blême et blafarde, avec des mosaïques verdâtres sous les yeux, et gonflée de bouffissures malsaines. L’œil qui, hier, avivé de cobalt, brillait sous un cil oriental, terne maintenant comme un globe dépoli, roule dans une paupière flasque, rougie sur les bords et crottée d’humeurs séchées. La joue, fripée en plis menus, m’apparaît crevassée comme la pomme qui se garde au grenier. Ô merveille ! illusion ! C’est là que ta bouche enivrée cherchait la veille l’enchantement et le plaisir ! En vérité, quand tu ne fermes pas la porte à cette bête qui est en toi, ô homme, elle t’emporte bien loin, puisque tu oses nommer une femme ce cadavre d’autant plus dégoûtant que les vers du tombeau ne s’y sont point encore mis.

Une femme ! Elle ne l’est plus, elle ne l’a jamais été. Ne donne pas à la brute façonnée aux apparences de la femme le nom que portent ta mère et ta sœur. Homme ivre, sais-tu qu’en prostituant le mot béni qui embaume la lèvre de l’époux dans les nuits des fiançailles, tu prostitues le jour qui te fit homme et vivant ? Une femme ! Alors même qu’elle en aurait tout, elle n’en aurait ni le cœur ni les entrailles, où vivent la mère et l’amante ! Un bloc vil plutôt, moulé en contours féminins par une illusion fatale, hier peut-être doué des splendeurs radieuses où la nature mit son plus divin trésor, aujourd’hui marqué des empreintes obscènes que le vice laisse à la beauté flétrie.

Une femme ! Elle ne l’est plus, elle ne l’a jamais été. Ne donne pas à la brute façonnée aux apparences de la femme le nom que portent ta mère et ta sœur. Homme ivre, sais-tu qu’en prostituant le mot béni qui embaume la lèvre de l’époux dans les nuits des fiançailles, tu prostitues le jour qui te fit homme et vivant ? Une femme ! Alors même qu’elle en aurait tout, elle n’en aurait ni le cœur ni les entrailles, où vivent la mère et l’amante ! Un bloc vil plutôt, moulé en contours féminins par une illusion fatale, hier peut-être doué des splendeurs radieuses où la nature mit son plus divin trésor, aujourd’hui marqué des empreintes obscènes que le vice laisse à la beauté flétrie.

Elles sont peinturlurées des pieds à la tête, comme des boutiques de droguistes, de placards multicolores ; elles se font des yeux avec du cobalt et des lèvres avec du carmin. Les sillons qu’elles ont au front sont mastiqués de crèmes épaisses ; elles se tracent des sourcils avec des bouchons brûlés à la chandelle ; leurs cils sont noircis au cirage ; les pinceaux dont elles noircissent leurs bottines sont en même temps les outils de ce coloriage ; leurs tempes sont striées de veinules bleuâtres, pointillées en pattes de mouche ou roulées en entrelacs. Pour le nez, elles l’allongent, le redressent et le raccourcissent à volonté avec des pâtes et des cires qu’elles enduisent par dessus d’huiles rosées ; les narines sont faites d’un trait de carmin appliqué au rebord du bourrelet qui les compose, et d’un trait de cobalt pour marquer le creux qui en dessine le contour près des joues ; les joues sont à la vérité d’une difficulté extrême ; mais elles y réussissent avec un art parfait. Ce sont plusieurs couches posées l’une sur l’autre à la façon des empâtements par lesquels le peintre fixe ses tons. Quand elles sont à peu près sûres que la première sueur ne les fera point mollir et ruisseler le long du menton, elles y jettent la couleur définitive, qui est rose ou pourpre, avec mille dégradations savantes qui les accordent aux tatouages des tempes et aux marqueteries du nez. Pour les cheveux, elles n’en ont point, généralement, ou peu. Plantées à de rares endroits, les maigres touffes sous lesquelles blanchit leur crâne ont l’air d’un échevèlement d’orties sur un sable stérile. Mais, avec l’argent d’une nuit, elles réparent ces outrages du plaisir ou ces oublis de la nature. Cette  tête quasi-pelée, où s’emmêlait une filasse maladive, se parera de l’opulence que lui vendra le coiffeur. Les lobes dégarnis du front, demi-voilés sous les bandeaux d’une fille morte à l’hôpital, s’encadreront de courbes dentelées ; la raie qui serpentait dans les espaces dénudés de l’occiput se couvrira sur ses bords de masses crêpées ; le long des joues, flottantes en anneaux, des anglaises feront vaciller des ombres vaporeuses. Accroché à la nuque, un bourrelet soyeux, qui se masse épaissement, laissera deviner, sous les carreaux de la résille, les trésors que des ciseaux mercenaires taillèrent la veille sur le cou d’une enfant des campagnes. Et j’en parle au mieux ; car les mailles du filet, recroisées sur le chignon, n’enferment pas toujours, en leur éclat d’emprunt, des splendeurs aussi réelles. Une maigre natte de cheveux ramassés de l’occiput recouvre parfois des mystères plus grossiers. C’est ainsi que ces touffes abondantes dont la masse flatte l’œil, ne lui laissent le plus souvent, quand on les décroche, que le spectacle d’un emmêlement de bourres et d’étoupes cimentées par des chiffons et des crins. Tout son corps est ainsi fait ; comme ses cheveux, son corps est d’emprunt. Sa beauté, composée à petits coups de pinceau par une main savante qui la distribue également partout, sommeille dans les pots et les fioles du lavabo. L’éclat de ses joues, cherché de ton en ton par le vermillon et le fard, le poli de sa peau fixé par le moyen d’huiles et de graisses, les formes de son corps amplifiées ou modérées par l’artifice d’une couturière au secret, il n’est rien qui soit à elle, rien où la rouerie malicieuse n’ait porté une main complice. Les roses et les lis, chez elle, hâtivement épanouis, ne connaissent ni les heures ni les saisons. Toujours éclos, toujours ouverts, embaumés des senteurs du patchouli et du riz, sa main les prend sur le godet où elle les broie, puis les sème en bouquets harmonisés sur ses chloroses épuisées. En vérité, ce sont des fresques riantes, aux tons frais et pimpants, et je songe, en les voyant, à cette parure du bon Adriaan Brauwer, galonnée d’or avec reflets de satin, que sa brosse enjouée peignit, un jour qu’il manquait d’habit, sur un morceau de toile écrue. Toiles écrues aussi, crevassées en maintes places, dont les veines saillantes et bouffies simulent assez les cordes d’un tissu éraillé, ces peintures vivantes, à l’image de l’habit d’Adriaan, se parent de tons ardents qui s’effacent au débotté. Hélas ! quand vous croyez les tenir en vos bras, ces ombres coloriées que la lumière fait briller d’un éclat illusoire comme les figures des lanternes chinoises, la couleur fuit, l’ombre reste, toute cette magie savante des tons de la pêche et de la framboise ne laisse à vos mains et à vos joues que la poussière écaillée des pinceaux qui l’ont faite.

tête quasi-pelée, où s’emmêlait une filasse maladive, se parera de l’opulence que lui vendra le coiffeur. Les lobes dégarnis du front, demi-voilés sous les bandeaux d’une fille morte à l’hôpital, s’encadreront de courbes dentelées ; la raie qui serpentait dans les espaces dénudés de l’occiput se couvrira sur ses bords de masses crêpées ; le long des joues, flottantes en anneaux, des anglaises feront vaciller des ombres vaporeuses. Accroché à la nuque, un bourrelet soyeux, qui se masse épaissement, laissera deviner, sous les carreaux de la résille, les trésors que des ciseaux mercenaires taillèrent la veille sur le cou d’une enfant des campagnes. Et j’en parle au mieux ; car les mailles du filet, recroisées sur le chignon, n’enferment pas toujours, en leur éclat d’emprunt, des splendeurs aussi réelles. Une maigre natte de cheveux ramassés de l’occiput recouvre parfois des mystères plus grossiers. C’est ainsi que ces touffes abondantes dont la masse flatte l’œil, ne lui laissent le plus souvent, quand on les décroche, que le spectacle d’un emmêlement de bourres et d’étoupes cimentées par des chiffons et des crins. Tout son corps est ainsi fait ; comme ses cheveux, son corps est d’emprunt. Sa beauté, composée à petits coups de pinceau par une main savante qui la distribue également partout, sommeille dans les pots et les fioles du lavabo. L’éclat de ses joues, cherché de ton en ton par le vermillon et le fard, le poli de sa peau fixé par le moyen d’huiles et de graisses, les formes de son corps amplifiées ou modérées par l’artifice d’une couturière au secret, il n’est rien qui soit à elle, rien où la rouerie malicieuse n’ait porté une main complice. Les roses et les lis, chez elle, hâtivement épanouis, ne connaissent ni les heures ni les saisons. Toujours éclos, toujours ouverts, embaumés des senteurs du patchouli et du riz, sa main les prend sur le godet où elle les broie, puis les sème en bouquets harmonisés sur ses chloroses épuisées. En vérité, ce sont des fresques riantes, aux tons frais et pimpants, et je songe, en les voyant, à cette parure du bon Adriaan Brauwer, galonnée d’or avec reflets de satin, que sa brosse enjouée peignit, un jour qu’il manquait d’habit, sur un morceau de toile écrue. Toiles écrues aussi, crevassées en maintes places, dont les veines saillantes et bouffies simulent assez les cordes d’un tissu éraillé, ces peintures vivantes, à l’image de l’habit d’Adriaan, se parent de tons ardents qui s’effacent au débotté. Hélas ! quand vous croyez les tenir en vos bras, ces ombres coloriées que la lumière fait briller d’un éclat illusoire comme les figures des lanternes chinoises, la couleur fuit, l’ombre reste, toute cette magie savante des tons de la pêche et de la framboise ne laisse à vos mains et à vos joues que la poussière écaillée des pinceaux qui l’ont faite.

Que voulez-vous, du reste, qu’il leur demeure de leur corps, alors qu’elles le vendent chaque jour au hasard du chemin ? Leur chair, emportée par les baisers, s’en va aux mains des hôtes qu’elles reçoivent dans leur lit, comme dans les cloîtres la pierre aux genoux des moines en prière. Ne voyez-vous pas que cette gorge, mordue, mangée, lascivement rognée, n’est plus qu’une outre vidée, dont les lèvres, à force d’y boire, ont usé jusqu’aux contours ? Leurs bras sont restés au cou des amants comme leur bouche, leur ventre et leurs joues.

Que voulez-vous, du reste, qu’il leur demeure de leur corps, alors qu’elles le vendent chaque jour au hasard du chemin ? Leur chair, emportée par les baisers, s’en va aux mains des hôtes qu’elles reçoivent dans leur lit, comme dans les cloîtres la pierre aux genoux des moines en prière. Ne voyez-vous pas que cette gorge, mordue, mangée, lascivement rognée, n’est plus qu’une outre vidée, dont les lèvres, à force d’y boire, ont usé jusqu’aux contours ? Leurs bras sont restés au cou des amants comme leur bouche, leur ventre et leurs joues.

Je vous le dis : vous êtes volés. Vous oubliez pour de plates courtisanes le foyer, l’étude, la famille, la dignité ; vous demandez à ces alcôves gueuses, où la luxure vous conduit en chancelant, des voluptés, des licences, l’éclair d’une nuit ; les sens fiévreux veulent de la chair, des caresses, des étreintes ; mais, à la pâle clarté d’un bougeoir expirant, est-ce de la chair, sont-ce des formes, est-ce une femme qui se montre à vos yeux ? Le squelette, sous la peau délabrée, montre ses os et ses trous. Allez donc plutôt demander des plaisirs aux cadavres des cimetières !

À les voir passer, il est vrai, l’imagination s’allume. Sous la soie arrondie, le corsage montre des saillies hardies. C’est corsé, c’est étoupé, c’est ouaté, c’est calfeutré, c’est rembourré, c’est entripaillé. Malheureusement, sous ces belles soies gonflées voluptu- eusement sur des contours antiques, il n’y a de dressé que le bazin du corset tendu à grand écart de buse, et, pour le reste, quand il n’y a rien, cela se remplit avec des bottelées de loques et de chiffons. Le dos n’est souvent qu’un leurre en réalité ; mais, à le voir en rue se dodeliner dans l’embonpoint d’un corsage qui craque, on salue l’habileté de la tailleuse qui a su combler de tels gouffres. Que la taille soit maigre à passer dans un anneau, il n’y paraît guère, et une demi-douzaine de jupons, entassés sur les hanches, viennent à point donner aux reins une cambrure qui en fait valoir le néant ; dessus, on passe une ceinture serrée à la manière des sangles de chevaux, laquelle a l’air d’écraser le ventre, et se donne des mines de craquer sur des chairs étranglées. En somme, de ventre, il y en a autant que sur la main. Le ventre est fait avec la jupe. La jupe ôtée – le ventre devient un ballon dégonflé, à peaux flasques et sillonnées. Si le genou est cagneux, le jupon qui bride à la jambe ne le laisse point voir, et si le mollet fait défaut, la bottine qui grimpe jusqu’au genou le remplace par des rondeurs cavalières, découpées dans du chevreau. Pour le pied, quoiqu’il soit généralement lourd, pour avoir longtemps habité le sabot de la percheronne, on le perche sur de mignonnes semelles arrondies en arc au creux du pied et flanquées de talons taillés en socles de statue. La cambrure est superbe : la cheville ressort en relief exquis ; c’est un chef-d’œuvre de cordonnier. Mais dessous, le durillon fleurit, prospère, gonfle et durcit, la peau pèle, se crevasse et s’écaille, et quand on ôte le soulier, il apparaît un gros et large pied, comme un limaçon qui s’émerveille de bayer au grand jour. Ah ! le joli déshabillé de squelettes que toutes ces momies, fardées d’onguents et corsées de bandelettes, font le soir en se mettant au lit ! On ôte d’abord les cheveux : la tête apparaît pointée de promontoires dégarnis et plaquée de blancheurs chauves, comme il se voit aux chiens rogneux. Puis on s’éponge la face ; on efface ses yeux, on gratte ses joues, on pèle son nez, on dégomme ses sourcils ; on gratte la fresque et le crépi se montre dessous, écaillé, fruste et piqué du temps. C’est, après cela, la gorge que l’on tire du corset et dans laquelle on se mouchera avant de se

À les voir passer, il est vrai, l’imagination s’allume. Sous la soie arrondie, le corsage montre des saillies hardies. C’est corsé, c’est étoupé, c’est ouaté, c’est calfeutré, c’est rembourré, c’est entripaillé. Malheureusement, sous ces belles soies gonflées voluptu- eusement sur des contours antiques, il n’y a de dressé que le bazin du corset tendu à grand écart de buse, et, pour le reste, quand il n’y a rien, cela se remplit avec des bottelées de loques et de chiffons. Le dos n’est souvent qu’un leurre en réalité ; mais, à le voir en rue se dodeliner dans l’embonpoint d’un corsage qui craque, on salue l’habileté de la tailleuse qui a su combler de tels gouffres. Que la taille soit maigre à passer dans un anneau, il n’y paraît guère, et une demi-douzaine de jupons, entassés sur les hanches, viennent à point donner aux reins une cambrure qui en fait valoir le néant ; dessus, on passe une ceinture serrée à la manière des sangles de chevaux, laquelle a l’air d’écraser le ventre, et se donne des mines de craquer sur des chairs étranglées. En somme, de ventre, il y en a autant que sur la main. Le ventre est fait avec la jupe. La jupe ôtée – le ventre devient un ballon dégonflé, à peaux flasques et sillonnées. Si le genou est cagneux, le jupon qui bride à la jambe ne le laisse point voir, et si le mollet fait défaut, la bottine qui grimpe jusqu’au genou le remplace par des rondeurs cavalières, découpées dans du chevreau. Pour le pied, quoiqu’il soit généralement lourd, pour avoir longtemps habité le sabot de la percheronne, on le perche sur de mignonnes semelles arrondies en arc au creux du pied et flanquées de talons taillés en socles de statue. La cambrure est superbe : la cheville ressort en relief exquis ; c’est un chef-d’œuvre de cordonnier. Mais dessous, le durillon fleurit, prospère, gonfle et durcit, la peau pèle, se crevasse et s’écaille, et quand on ôte le soulier, il apparaît un gros et large pied, comme un limaçon qui s’émerveille de bayer au grand jour. Ah ! le joli déshabillé de squelettes que toutes ces momies, fardées d’onguents et corsées de bandelettes, font le soir en se mettant au lit ! On ôte d’abord les cheveux : la tête apparaît pointée de promontoires dégarnis et plaquée de blancheurs chauves, comme il se voit aux chiens rogneux. Puis on s’éponge la face ; on efface ses yeux, on gratte ses joues, on pèle son nez, on dégomme ses sourcils ; on gratte la fresque et le crépi se montre dessous, écaillé, fruste et piqué du temps. C’est, après cela, la gorge que l’on tire du corset et dans laquelle on se mouchera avant de se  coucher ; puis c’est le ventre qui tombe à terre à grand bouil- lonnement de jupes ; et fina- lement quand il n’y a plus que le corset, on va d’abord voir si la porte est bien fermée, et l’on fait sauter l’agrafe. Alors il reste un être en chemise qui n’est pas un garçon, qui n’est pas une fille. Je me trompe ; il reste une chemise. Rien de plus. La femme est absente. C’est une coquille où le mollusque a fondu.

coucher ; puis c’est le ventre qui tombe à terre à grand bouil- lonnement de jupes ; et fina- lement quand il n’y a plus que le corset, on va d’abord voir si la porte est bien fermée, et l’on fait sauter l’agrafe. Alors il reste un être en chemise qui n’est pas un garçon, qui n’est pas une fille. Je me trompe ; il reste une chemise. Rien de plus. La femme est absente. C’est une coquille où le mollusque a fondu.

avec L’Homme aux lèvres de saphir sans rien avoir à lui envier – l’intrigue basée sur des vers de Baudelaire et un secret familial paraît même plus subtile que celle conçue par Hervé Le Corre autour de Lautréamont – nous donne l’occasion de nous entre- tenir avec son auteur, un écrivain globe-trotter qui, en un quart de siècle, a abordé tous les genres qu’offre la prose (voir

avec L’Homme aux lèvres de saphir sans rien avoir à lui envier – l’intrigue basée sur des vers de Baudelaire et un secret familial paraît même plus subtile que celle conçue par Hervé Le Corre autour de Lautréamont – nous donne l’occasion de nous entre- tenir avec son auteur, un écrivain globe-trotter qui, en un quart de siècle, a abordé tous les genres qu’offre la prose (voir

que tel, on voit apparaître de plus en plus de formes hybrides ; la Flandre, elle, reste à la traîne. Pieter Aspe est de loin l’auteur qui affiche, tous secteurs confondus, les meilleurs chiffres de vente. Il détermine l’image du genre policier, le réduisant ainsi à de la simple lecture distrayante.

que tel, on voit apparaître de plus en plus de formes hybrides ; la Flandre, elle, reste à la traîne. Pieter Aspe est de loin l’auteur qui affiche, tous secteurs confondus, les meilleurs chiffres de vente. Il détermine l’image du genre policier, le réduisant ainsi à de la simple lecture distrayante. BVL : Oui, et j’espère y être parvenu avec La Vengeance de Baudelaire et Retour à Hiroshima (2010), également nominé pour le prix Hercule Poirot. La Vengeance de Baudelaire est un roman policier historique dont l’action se déroule dans le Paris assiégé par l’armée prussienne (1870). La crème de la société tente d’échapper à la situation désespérée en organisant des orgies et des séances de spiritisme. Les ouvriers et les pauvres sont pris au piège comme des rats. Bientôt circulent des histoires étranges sur des actes de cannibalisme qui se seraient produits dans des venelles de la capitale. Les tensions sociales atteignent leur paroxysme en raison des hésitations et de la faiblesse de Napoléon III, de l’attitude hautaine des industriels et du gratin de la ville, des maladresses des généraux. Dans ce pandémonium, quotidiens et hebdomadaires usent de leur popularité croissante et donc de leur pouvoir pour monter en épingle des crimes étranges et en tirer une histoire pleine de mystère et de sang afin de distraire les masses des injustices et de la guerre. Ces meurtres, qui se suivent à un rythme soutenu, ont une chose en commun : sur chaque cadavre, on découvre quelques vers de Charles Baudelaire, poète vomit de son vivant, mais qualifié de génie trois ans après sa mort. Le commissaire Lefèvre, qui a combattu en Algérie, est chargé de résoudre cette énigme ; mais il se trouve bientôt, avec son assistant mélancolique Bouveroux, empêtré dans un drame familial qui a des ramifications jusqu’à la cour et qui symbolise les excès des Temps Nouveaux. Au cours de son enquête, le commissaire doit faire face à la débauche effrénée et de plus en plus répandue que ni l’Église ni l’État ne sont plus à même de réprimer et qui met en échec les principes moraux de la religion et de la société.

BVL : Oui, et j’espère y être parvenu avec La Vengeance de Baudelaire et Retour à Hiroshima (2010), également nominé pour le prix Hercule Poirot. La Vengeance de Baudelaire est un roman policier historique dont l’action se déroule dans le Paris assiégé par l’armée prussienne (1870). La crème de la société tente d’échapper à la situation désespérée en organisant des orgies et des séances de spiritisme. Les ouvriers et les pauvres sont pris au piège comme des rats. Bientôt circulent des histoires étranges sur des actes de cannibalisme qui se seraient produits dans des venelles de la capitale. Les tensions sociales atteignent leur paroxysme en raison des hésitations et de la faiblesse de Napoléon III, de l’attitude hautaine des industriels et du gratin de la ville, des maladresses des généraux. Dans ce pandémonium, quotidiens et hebdomadaires usent de leur popularité croissante et donc de leur pouvoir pour monter en épingle des crimes étranges et en tirer une histoire pleine de mystère et de sang afin de distraire les masses des injustices et de la guerre. Ces meurtres, qui se suivent à un rythme soutenu, ont une chose en commun : sur chaque cadavre, on découvre quelques vers de Charles Baudelaire, poète vomit de son vivant, mais qualifié de génie trois ans après sa mort. Le commissaire Lefèvre, qui a combattu en Algérie, est chargé de résoudre cette énigme ; mais il se trouve bientôt, avec son assistant mélancolique Bouveroux, empêtré dans un drame familial qui a des ramifications jusqu’à la cour et qui symbolise les excès des Temps Nouveaux. Au cours de son enquête, le commissaire doit faire face à la débauche effrénée et de plus en plus répandue que ni l’Église ni l’État ne sont plus à même de réprimer et qui met en échec les principes moraux de la religion et de la société. BVL : Il s’agit avant tout d’un hommage à son univers poétique et à ses vues sur le langage et l’art. Vers la fin du XIXe siècle, on assiste certes à un accroissement des différences entre les classes sociales, mais on est surtout en présence d’une remise en cause du monde tel qu’on l’envi- sageait jusqu’alors. Le modernisme se répand, les arts abandonnent les sentiers battus pour revêtir un tour révolutionnaire qui donne des haut-le-cœur à la bourgeoisie imbue d’elle-même. Penseurs et artistes prônent un nouveau mode de vie. Les ouvriers défendent leurs droits. La guerre qui est aux portes de la capitale favorise la décadence générale. On est à la veille de la Commune.

BVL : Il s’agit avant tout d’un hommage à son univers poétique et à ses vues sur le langage et l’art. Vers la fin du XIXe siècle, on assiste certes à un accroissement des différences entre les classes sociales, mais on est surtout en présence d’une remise en cause du monde tel qu’on l’envi- sageait jusqu’alors. Le modernisme se répand, les arts abandonnent les sentiers battus pour revêtir un tour révolutionnaire qui donne des haut-le-cœur à la bourgeoisie imbue d’elle-même. Penseurs et artistes prônent un nouveau mode de vie. Les ouvriers défendent leurs droits. La guerre qui est aux portes de la capitale favorise la décadence générale. On est à la veille de la Commune. pauvres demeurent des thèmes actuels. Pour le reste, La Vengeance de Baudelaire apparaît comme une histoire de poètes, de voleurs et de diables, une descente palpitante et tragique dans l’enfer du mal, dans le mensonge, la tromperie, la vengeance et les représailles.

pauvres demeurent des thèmes actuels. Pour le reste, La Vengeance de Baudelaire apparaît comme une histoire de poètes, de voleurs et de diables, une descente palpitante et tragique dans l’enfer du mal, dans le mensonge, la tromperie, la vengeance et les représailles.

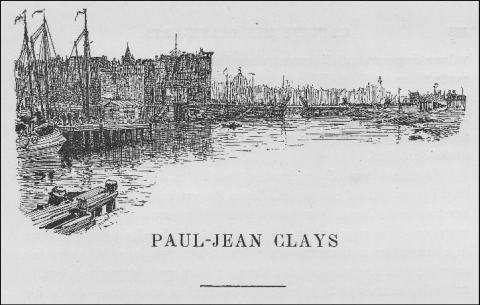

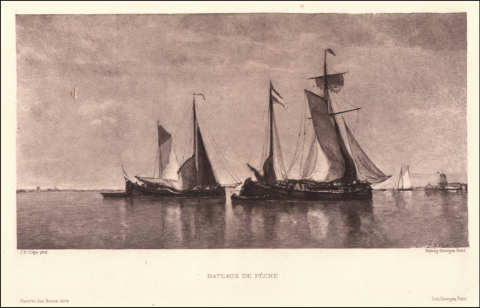

Et encore y a-t-il mariniste et mariniste. Le genre se subdi- vise en d’innombrables caté- gories. Il y a les marinistes caboteurs et les marinistes du large, ceux qu’on pourrait presque appeler les mari- nistes au long cours : il y a les intimistes et les dramaturges, ceux que bercent les flots en vue des côtes, et ceux que secouent, en pleine mer, les ébats capricieux des vagues ; ceux qui peignent de préfé- rence les calmes plats, et ceux qui courent se mesurer – du moins sur la toile – avec les grains, les bourrasques, les tempêtes ; ceux qui, comme le disait

Et encore y a-t-il mariniste et mariniste. Le genre se subdi- vise en d’innombrables caté- gories. Il y a les marinistes caboteurs et les marinistes du large, ceux qu’on pourrait presque appeler les mari- nistes au long cours : il y a les intimistes et les dramaturges, ceux que bercent les flots en vue des côtes, et ceux que secouent, en pleine mer, les ébats capricieux des vagues ; ceux qui peignent de préfé- rence les calmes plats, et ceux qui courent se mesurer – du moins sur la toile – avec les grains, les bourrasques, les tempêtes ; ceux qui, comme le disait  simplement allé demander l’hospitalité à des marins. Aux yeux de ces simples, que je me représente sous les traits de ces savoureux Peggotty dans David Copperfield de Dickens, l’humeur vagabonde et le prurit aventurier du petit bourgeois devaient paraître la chose la plus raison- nable du monde ; aussi, dès qu’il le leur eut demandé, ne firent-ils aucune difficulté de l’enrôler comme mousse. « Et c’est ainsi, dit M. J. Du Jardin, à qui j’emprunte ces détails biographiques, que Paul-Jean Clays fit, pendant quelques semaines, ses premières excursions maritimes sur un bâtiment de cabotage, entre les côtes de France et d’Angleterre. »

simplement allé demander l’hospitalité à des marins. Aux yeux de ces simples, que je me représente sous les traits de ces savoureux Peggotty dans David Copperfield de Dickens, l’humeur vagabonde et le prurit aventurier du petit bourgeois devaient paraître la chose la plus raison- nable du monde ; aussi, dès qu’il le leur eut demandé, ne firent-ils aucune difficulté de l’enrôler comme mousse. « Et c’est ainsi, dit M. J. Du Jardin, à qui j’emprunte ces détails biographiques, que Paul-Jean Clays fit, pendant quelques semaines, ses premières excursions maritimes sur un bâtiment de cabotage, entre les côtes de France et d’Angleterre. »

En son beau livre que je citais plus haut, Edmond Picard a noté l’état d’âme d’un jeune mousse, de famille bourgeoise, jeté brusquement dans la vie du bord : « L’existence du marin commença dans son âpreté et ses misères, raconte ledit novice. Je sais quelle est la grandeur des scènes au milieu desquelles elle est placée. J’ai ressenti les émotions et parfois goûté les délices de ce spectacle. Mais ne croyez pas que ce soit la dominante pour l’homme qui peine et qui souffre perdu dans ces sublimités. Ce soulagement, il ne le sent pas. Cette poétique de l’Océan veut, pour être savourée, autre chose que l’être humain émoussé par l’excès du labeur, et le matelot ne comprend pas plus le paysage marin que le paysan, cet autre fils de Caïn, le paysage rustique. »

En son beau livre que je citais plus haut, Edmond Picard a noté l’état d’âme d’un jeune mousse, de famille bourgeoise, jeté brusquement dans la vie du bord : « L’existence du marin commença dans son âpreté et ses misères, raconte ledit novice. Je sais quelle est la grandeur des scènes au milieu desquelles elle est placée. J’ai ressenti les émotions et parfois goûté les délices de ce spectacle. Mais ne croyez pas que ce soit la dominante pour l’homme qui peine et qui souffre perdu dans ces sublimités. Ce soulagement, il ne le sent pas. Cette poétique de l’Océan veut, pour être savourée, autre chose que l’être humain émoussé par l’excès du labeur, et le matelot ne comprend pas plus le paysage marin que le paysan, cet autre fils de Caïn, le paysage rustique. » Non, en remettant pied à terre, il n’avait rien retiré de son expérience marine, ou du moins il n’y parut point pour le quart d’heure. Il en était encore à vouloir représenter un grand combat naval comme en peignaient les soi-disant marinistes de cette époque. Il se mit à l’œuvre et son essai obtint les suffrages de son digne homme de père et d’autres membres de sa famille. Ces braves gens décidèrent qu’il y avait en lui l’étoffe d’un grand peintre, et le père Clays s’empressa de l’envoyer à Paris auprès du célèbre

Non, en remettant pied à terre, il n’avait rien retiré de son expérience marine, ou du moins il n’y parut point pour le quart d’heure. Il en était encore à vouloir représenter un grand combat naval comme en peignaient les soi-disant marinistes de cette époque. Il se mit à l’œuvre et son essai obtint les suffrages de son digne homme de père et d’autres membres de sa famille. Ces braves gens décidèrent qu’il y avait en lui l’étoffe d’un grand peintre, et le père Clays s’empressa de l’envoyer à Paris auprès du célèbre  Cependant, après une absence de deux ans, Paul-Jean était revenu à Bruges. L’humeur vagabonde avait repris un instant le dessus. Il n’était pas content de lui-même, faut-il croire. Dans les salons de Bruxelles, il avait trop entendu parler de la nature ; il lui tardait de la revoir, de l’étudier de ses propres yeux. Je serais porté à croire qu’il s’en voulut plus d’une fois alors de ne pas avoir poussé plus loin sa première expérience. Sans aller jusqu’à renouveler l’aventure, il se rapprocha de la mer et il aurait parcouru quelque temps, sac au dos, une partie des côtes de la France.

Cependant, après une absence de deux ans, Paul-Jean était revenu à Bruges. L’humeur vagabonde avait repris un instant le dessus. Il n’était pas content de lui-même, faut-il croire. Dans les salons de Bruxelles, il avait trop entendu parler de la nature ; il lui tardait de la revoir, de l’étudier de ses propres yeux. Je serais porté à croire qu’il s’en voulut plus d’une fois alors de ne pas avoir poussé plus loin sa première expérience. Sans aller jusqu’à renouveler l’aventure, il se rapprocha de la mer et il aurait parcouru quelque temps, sac au dos, une partie des côtes de la France.

qu’un conservateur de musée de marine. Aussi se bornait-il souvent à nous représenter un chantier naval, afin de nous montrer une frégate ou une corvette jusque dans ses œuvres mortes. Sous ce rapport, sa gravure Les Forçats du bagne aux chantiers d’Anvers sous Napoléon Ier, demeure, avec son fouillis, son grouillement humain, mieux qu’un document, une œuvre d’allure, de composition et de facture intéressantes. Je le répète, Schaefels et quelques autres n’eurent qu’un seul tort, celui de se croire des marinistes, alors qu’ils représentaient d’estimables peintres d’histoire et d’archéologie, ou de mœurs et d’anecdotes maritimes.

qu’un conservateur de musée de marine. Aussi se bornait-il souvent à nous représenter un chantier naval, afin de nous montrer une frégate ou une corvette jusque dans ses œuvres mortes. Sous ce rapport, sa gravure Les Forçats du bagne aux chantiers d’Anvers sous Napoléon Ier, demeure, avec son fouillis, son grouillement humain, mieux qu’un document, une œuvre d’allure, de composition et de facture intéressantes. Je le répète, Schaefels et quelques autres n’eurent qu’un seul tort, celui de se croire des marinistes, alors qu’ils représentaient d’estimables peintres d’histoire et d’archéologie, ou de mœurs et d’anecdotes maritimes. Cette manière, à la vérité, ne va pas sans franchise ni poésie, et aujour- d’hui encore on en éprouve l’effort et la nouveauté.

Cette manière, à la vérité, ne va pas sans franchise ni poésie, et aujour- d’hui encore on en éprouve l’effort et la nouveauté. aucune âpreté n’exaspère la nonchalance et la câlinerie des effluves ; les brises et les écumes sont à peines salines. Et pourtant n’allez pas croire que Clays ravale ou travestisse le grand fleuve. Il suffit d’avoir navigué en tout temps sur l’Escaut pour se convaincre de la justesse, de la sincérité, de la chaleur de ces impressions du peintre.

aucune âpreté n’exaspère la nonchalance et la câlinerie des effluves ; les brises et les écumes sont à peines salines. Et pourtant n’allez pas croire que Clays ravale ou travestisse le grand fleuve. Il suffit d’avoir navigué en tout temps sur l’Escaut pour se convaincre de la justesse, de la sincérité, de la chaleur de ces impressions du peintre.

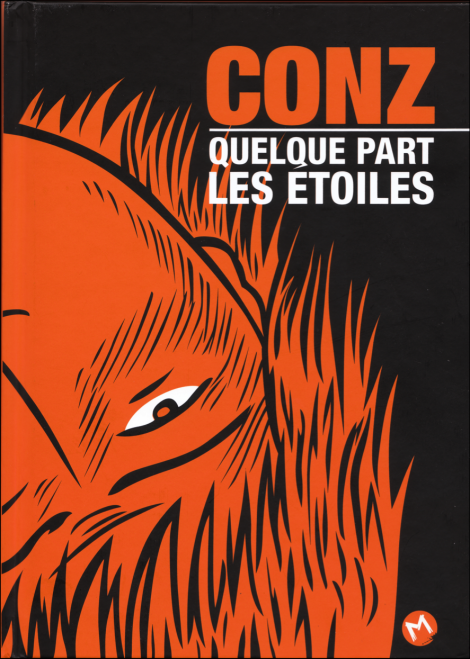

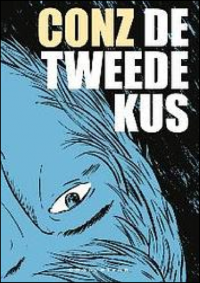

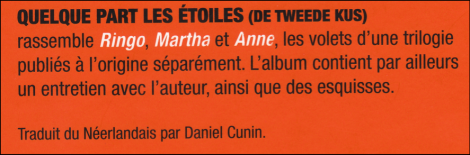

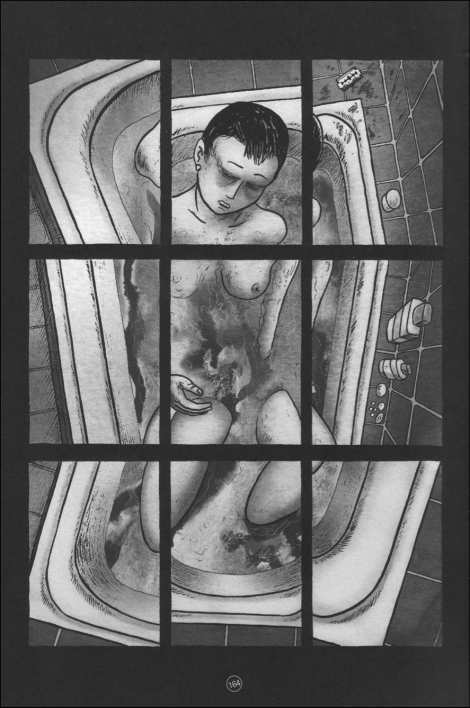

Je le savais déjà alors que je traçais les grandes lignes de l’histoire dans mon carnet de croquis. J’étais impatient de passer à la deuxième partie, de voir la rupture stylistique. Celle-ci devait procurer une sorte de choc ; c’est pourquoi le premier volet est beaucoup plus clair. Dans le deuxième, j’ai pu donner ma pleine mesure et dans le troisième mieux doser encore. Certes, ça reste sombre, mais une lueur d’espoir se glisse tout de même à un moment donné.

Je le savais déjà alors que je traçais les grandes lignes de l’histoire dans mon carnet de croquis. J’étais impatient de passer à la deuxième partie, de voir la rupture stylistique. Celle-ci devait procurer une sorte de choc ; c’est pourquoi le premier volet est beaucoup plus clair. Dans le deuxième, j’ai pu donner ma pleine mesure et dans le troisième mieux doser encore. Certes, ça reste sombre, mais une lueur d’espoir se glisse tout de même à un moment donné.

Avec cette saveur de fantastique digne d’un conte traditionnel racontée par Geert de Kockere et ce graphisme fin et mystérieux signé Kaatje Vermeire,

Avec cette saveur de fantastique digne d’un conte traditionnel racontée par Geert de Kockere et ce graphisme fin et mystérieux signé Kaatje Vermeire,  Son très grand format et ses teintes boisées et naturelles font de La Grande dame et le petit garçon un objet vraiment raffiné, agréable et intrigant à découvrir. Spécialisée dans la gravure, Kaatje Vermeire use ici de plusieurs techniques d’estampes comme la gravure pointe sèche, la xylo, la lino ou la lithogravure pour délivrer cette atmosphère d’abord sombre et mystérieuse, à la limite de l’oppression, qui se transforme doucement en une sorte de frise lumineuse, assez ornementale, à mesure que l’on découvre qui est vraiment la « grande dame ». Au fil des pages, les planches qui s’amorçaient dans des teintes plutôt monochromes et tramées (notamment les nervures du bois apparentes) laissent place aux couleurs et au foisonnement de motifs fleuris, tels que les papiers peints « de grand-mère » ou la dentelle. Le visage d’abord fermé et incertain de cette voisine menaçante arbore finalement des traits fins et précis. Sa maison vue de l’extérieur prenant de prime abord des allures d’antre maléfique devient quand on la dévoile à travers les yeux du petit garçon une caverne d’Ali Baba ou un palais merveilleux. Le trait lui-même qui trace les silhouettes des deux personnages, répondant à l’ambiguïté du texte de Geert de Kockere, oscille constamment entre le réaliste et le fantastique. L’aspect figé des contours de chacun confère une élégante impression d’étrangeté propre au théâtre d’ombres chinoises, amplifiée par le contraste constant entre le très grand et le très petit (les deux protagonistes, les figures humaines face à la grandeur des majestueuses façades urbaines).

Son très grand format et ses teintes boisées et naturelles font de La Grande dame et le petit garçon un objet vraiment raffiné, agréable et intrigant à découvrir. Spécialisée dans la gravure, Kaatje Vermeire use ici de plusieurs techniques d’estampes comme la gravure pointe sèche, la xylo, la lino ou la lithogravure pour délivrer cette atmosphère d’abord sombre et mystérieuse, à la limite de l’oppression, qui se transforme doucement en une sorte de frise lumineuse, assez ornementale, à mesure que l’on découvre qui est vraiment la « grande dame ». Au fil des pages, les planches qui s’amorçaient dans des teintes plutôt monochromes et tramées (notamment les nervures du bois apparentes) laissent place aux couleurs et au foisonnement de motifs fleuris, tels que les papiers peints « de grand-mère » ou la dentelle. Le visage d’abord fermé et incertain de cette voisine menaçante arbore finalement des traits fins et précis. Sa maison vue de l’extérieur prenant de prime abord des allures d’antre maléfique devient quand on la dévoile à travers les yeux du petit garçon une caverne d’Ali Baba ou un palais merveilleux. Le trait lui-même qui trace les silhouettes des deux personnages, répondant à l’ambiguïté du texte de Geert de Kockere, oscille constamment entre le réaliste et le fantastique. L’aspect figé des contours de chacun confère une élégante impression d’étrangeté propre au théâtre d’ombres chinoises, amplifiée par le contraste constant entre le très grand et le très petit (les deux protagonistes, les figures humaines face à la grandeur des majestueuses façades urbaines).