Pitbull

Décharges d’adrénaline à Malines

Un assez grand nombre de polars flamands ont pour décor la ville d’Anvers (par le passé ceux d’Anton Van Casteren, dans les vingt dernières ceux de Patrick Conrad, de Piet Teigeler, de Hubert van Lier… ou encore l’Anvers de l’époque de Rubens ou de l’époque napoléonienne dans ceux de Staf Schoeters), au point qu’on a pu parler d’ « école anversoise ». Pieter Aspe situe les siens, on le sait, à Bruges ; Jos Pierreux a élu la célèbre cité balnéaire de Knokke, Marthe Maeren la ville de Gand, le policier Christian De Coninck Bruxelles. Courtrai sert souvent de cadre aux livres du romancier Axel Bouts. Pour sa part, Luc Deflo a retenu une autre ville au riche passé, celle où il est né, Malines. En 2008, son roman Pitbull a reçu le Prix Hercule Poirot qui, depuis 1998, récompense tous les ans le meilleur polar flamand.

Vous avez une maîtresse belle et sensuelle. Problème : elle menace de révéler son existence à votre épouse. Un homme avec qui vous échanger quelques mots dans un café se propose d’éliminer la gêneuse à condition que, de votre côté, vous tuiez la femme dont il souhaite lui-même se débarrasser. Voilà le marché – clin d’œil à L’Inconnu du Nord-Express – qu’accepte à demi-voix Benjamin Delaedt, un soir où il a un peu trop bu. Deux crimes parfaits en perspective puisque ceux qui projettent de tuer n’ont aucun lien avec leur future victime et qu’ils pourront par ailleurs disposer d’un alibi en béton. Quelques jours plus tard, Benjamin ouvre le journal et découvre que sa maîtresse a été tuée dans des conditions atroces. Pour ne pas s’attirer les foudres de l’assassin, un homme au physique imposant, il sait qu’il va lui aussi devoir passer à l’acte.

Voici les données de départ du roman avant que la police ne s’en mêle et que ne se révèle la nature véritable d’un tueur en série qui mord ses victimes – de là le surnom qu’on va lui donner : Pitbull. Un homme en apparence quelconque – un chômeur alcoolique parmi tant d’autres –, mais qui dispose d’appui dans les plus hautes sphères judiciaires, une véritable force de la nature en même temps qu’un individu plein de charme. L’homme est tellement infatué qu’il va lui-même prendre les choses en main pour se faire co-narrateur, ce qui se traduit par des passages hilarants. On se glisse dans la cerveau de ce monstre, on en suit les méandres entre réflexions loufoques et pensées qui glacent.

Luc Deflo mêle avec talent intrigue en apparence classique et descente aux enfers : le lecteur est invité à entrer dans les esprits les plus sombres, les plus maléfiques, les plus pervers ; ses tueurs, qui ont pour la plupart vécu une expérience traumatique dans leur jeunesse, déploient des qualités insoupçonnées pour torturer leurs victimes : des serial killers qui aiment qui plus est jouer avec la police et se jouer d’elle. Pitbull va pousser le jeu jusqu’à la dernière page et même plus loin. Le romancier excelle à mettre en scène l’inéluctable des pulsions criminelles.

Luc Deflo mêle avec talent intrigue en apparence classique et descente aux enfers : le lecteur est invité à entrer dans les esprits les plus sombres, les plus maléfiques, les plus pervers ; ses tueurs, qui ont pour la plupart vécu une expérience traumatique dans leur jeunesse, déploient des qualités insoupçonnées pour torturer leurs victimes : des serial killers qui aiment qui plus est jouer avec la police et se jouer d’elle. Pitbull va pousser le jeu jusqu’à la dernière page et même plus loin. Le romancier excelle à mettre en scène l’inéluctable des pulsions criminelles.

Côté enquête, c’est surtout la figure de Dirk Deleu qui se dégage – Deflo reconnaît d’ailleurs que le physique du policier n’est pas sans rappeler le sien. Cet homme sombre fait équipe avec Nadia Mendonck, une femme qu’il aime, mais leur liaison est d’autant plus compliquée qu’il ne parvient pas à oublier tout à fait son épouse Barbara dont il est séparé. Les épisodes sur la vie amoureuse de Deleu se glissent dans le récit ; ils permettent à l’enquêteur et au lecteur de reprendre un peu leur souffle, mais il n’est pas rare que cet aspect de son existence prenne une part dans l’intrigue même. Par exemple dans Sluipend gif, Barbara et Nadia se retrouvent aux mains d’un tueur en série que tout le monde croyait mort (le « Désosseur » du premier roman de Deflo : Âmes nues) ; de même, dans Pitbull, le serial killer va s’approcher dangereusement de Nadia.

Autre personnage incontournable d’une dizaine de thrillers de Luc Deflo : le juge Jos Bosmans qui couvre parfois les méthodes peu catholiques de son ami de Deleu. L’équipe qui entoure Deleu compte par ailleurs Walter Vereecken, policier qui se déplace en fauteuil roulant depuis qu’il a été grièvement blessé par le Désosseur, Pierre Vindevogel dit Pierre le Bigleux, le médecin légiste Van Grieken…

Maniant un style sûr et souple, Luc Deflo marie intrigue haletante et atmosphère oppressante. On ne se lasse pas de ses descriptions des crimes. Jusqu’à la fin, le lecteur ignore qui, du tueur ou des policiers, va l’emporter.

D.Cunin

Le vrai Pitbull présenté par l’auteur (à partir de 5’45)

L’AUTEUR

Après avoir beaucoup écrit pour le théâtre, Luc Deflo (né à Malines en 1958) s’est affirmé comme un des principaux représentants du thriller flamand et un des auteurs phares des éditions Manteau : dans Naakte zielen (Âmes nues, 1999) apparaissent le magistrat Jos Bosmans et l’enquêteur Dirk Deleu qui ont affaire à un tueur en série. Un duo de Malines que le lecteur retrouve souvent au fil de l’impressionnante série de livres publiée depuis : Bevroren hart (Cœur gelé, 2000), Lokaas (Appât, 2001), Kortsluiting (Court circuit, 2002) ; Sluipend gif (Poison furtif, 2003), Onschuldig (Innocent, 2004), Copycat (2005), Hoeren (Putes, 2006), Weerloos (Sans défense, 2007), Ademloos (Sans souffle, 2007), Spoorloos (Sans trace, 2007), Angst (Peur, 2008), Pitbull (2008), Lust (Désir, 2009) et Schimmen (Ombres, 2009). Mensonge, désir, folie, violence, sexe, perversité sont au menu de ces thrillers psychologiques. Plusieurs ont été traduits en allemand. Outre la dizaine d’enquêtes conduites par Deleu, il a écrit une trilogie portant sur la pédophilie. Certains livres sont en cours d’adaptation à l’écran. Le succès que rencontrent les livres de Deflo dans le monde néerlandophone lui permet de se consacrer entièrement à l’écriture.

Le début de Pitbull en version anglaise : PDF

Les livres de Luc Deflo en allemand (avec des extraits) : ici

Ce Bram Mannheim, juif à la dérive, n’est pas sans rappeler Felix, personnage central de La Faim de Hoffman. Mêlant enquête, enjeux stratégiques, histoire du Moyen-Orient, génétique, règles kabbalistiques, quête métaphysique et conspirations terroristes, le récit, sombre mais non dénué d’humour, nous transporte de l’époque présente à 2025 en posant des questions essentielles sur les idéaux et les illusions de deux ou trois générations d’Israéliens.

Ce Bram Mannheim, juif à la dérive, n’est pas sans rappeler Felix, personnage central de La Faim de Hoffman. Mêlant enquête, enjeux stratégiques, histoire du Moyen-Orient, génétique, règles kabbalistiques, quête métaphysique et conspirations terroristes, le récit, sombre mais non dénué d’humour, nous transporte de l’époque présente à 2025 en posant des questions essentielles sur les idéaux et les illusions de deux ou trois générations d’Israéliens. Kaplan

Kaplan

Outre ses innombrables essais écrits en plusieurs langues, Van Doesburg a écrit les ouvrages suivants :

Outre ses innombrables essais écrits en plusieurs langues, Van Doesburg a écrit les ouvrages suivants : Et même s’il avait dit tout cela, je doute que la foule ait eu un autre comportement que celui qui a été le sien : des hurlements émerveillés d’Indiens et d’infernaux miaulements de matous en rut. Car depuis notre fauteuil, à la tribune de la presse, nous disposions d’une vue imprenable sur le participant le plus intéressant à cette soirée : le public.

Et même s’il avait dit tout cela, je doute que la foule ait eu un autre comportement que celui qui a été le sien : des hurlements émerveillés d’Indiens et d’infernaux miaulements de matous en rut. Car depuis notre fauteuil, à la tribune de la presse, nous disposions d’une vue imprenable sur le participant le plus intéressant à cette soirée : le public. Voyez là les principaux types de la soirée au milieu desquels cela fourmillait de toutes sortes d’hybrides et de métis. Pour sa part, l’élément féminin affichait systématiquement une tête de mouton ou une coiffure à la Jeanne d’Arc, l’incontournable cigarette et cette effronterie aguichante sous laquelle somnole la probité bonhomme et rassurante de la femme hollandaise, probité garante – une fois la période des frasques révolue – d’un indéfectible mariage petit-bourgeois.

Voyez là les principaux types de la soirée au milieu desquels cela fourmillait de toutes sortes d’hybrides et de métis. Pour sa part, l’élément féminin affichait systématiquement une tête de mouton ou une coiffure à la Jeanne d’Arc, l’incontournable cigarette et cette effronterie aguichante sous laquelle somnole la probité bonhomme et rassurante de la femme hollandaise, probité garante – une fois la période des frasques révolue – d’un indéfectible mariage petit-bourgeois. Le début fut assez prometteur. Un monsieur vêtu en noir là où on attendait du blanc et en blanc là où on attendait du noir, vint s’asseoir à une table où se dressait une lampe à abat-jour ; il commença alors son exposé sur Dada en hollandais. Immédiatement, l’assistance offrit sa coopération bénévole : quand elle voyait une occasion d’interrompre l’animateur, elle la saisissait sans se faire prier, se chargeant essentiellement d’entrelarder le propos de ce dernier de toutes sortes de cris d’animaux. Quand le chahut et le vacarme empêchaient l’animateur de poursuivre, il laissait tomber son monocle, buvait une gorgée d’eau et souriait. Et même ce sourire – une gifle éhontée à la figure des personnes présentes – ne les incita pas à se ressaisir. Les gens ne se ruèrent pas de colère vers le monsieur en noir et blanc pour l’envoyer balader dans les coulisses, ils ne manifestèrent pas non plus leur désapprobation en décidant, par exemple, de quitter la salle – ils riaient la bouche grande ouverte et criaient « dada » et « miaou ».

Le début fut assez prometteur. Un monsieur vêtu en noir là où on attendait du blanc et en blanc là où on attendait du noir, vint s’asseoir à une table où se dressait une lampe à abat-jour ; il commença alors son exposé sur Dada en hollandais. Immédiatement, l’assistance offrit sa coopération bénévole : quand elle voyait une occasion d’interrompre l’animateur, elle la saisissait sans se faire prier, se chargeant essentiellement d’entrelarder le propos de ce dernier de toutes sortes de cris d’animaux. Quand le chahut et le vacarme empêchaient l’animateur de poursuivre, il laissait tomber son monocle, buvait une gorgée d’eau et souriait. Et même ce sourire – une gifle éhontée à la figure des personnes présentes – ne les incita pas à se ressaisir. Les gens ne se ruèrent pas de colère vers le monsieur en noir et blanc pour l’envoyer balader dans les coulisses, ils ne manifestèrent pas non plus leur désapprobation en décidant, par exemple, de quitter la salle – ils riaient la bouche grande ouverte et criaient « dada » et « miaou ». Pour le reste, ce fut une explosion de bons mots du genre « Vas-y, attrape-moi ! » « Courage, mon gars ! » et « Willem Broekhuis ». Une fois toute la gamme de l’humour populaire passée en revue, les meuglements et les miaulements reprirent de plus belle – mais même cela n’eut l’air de convaincre personne puisque dès qu’on fit la lumière, les cris d’animaux cessèrent, et chacun dévisagea son voisin d’un sourire bêta.

Pour le reste, ce fut une explosion de bons mots du genre « Vas-y, attrape-moi ! » « Courage, mon gars ! » et « Willem Broekhuis ». Une fois toute la gamme de l’humour populaire passée en revue, les meuglements et les miaulements reprirent de plus belle – mais même cela n’eut l’air de convaincre personne puisque dès qu’on fit la lumière, les cris d’animaux cessèrent, et chacun dévisagea son voisin d’un sourire bêta. Sur la scène ? Ah oui, c’est vrai – il y avait là un certain sieur Kurt Schwitters qui débitait des galimatias. Mais ça n’intéressait personne – et lui de débiter des non-sens en faisant une tête d’enterrement et avec un air quelque peu mélancolique. Il aura retrouvé le sourire, je suppose, en comptant et en recomptant la recette de la soirée.

Sur la scène ? Ah oui, c’est vrai – il y avait là un certain sieur Kurt Schwitters qui débitait des galimatias. Mais ça n’intéressait personne – et lui de débiter des non-sens en faisant une tête d’enterrement et avec un air quelque peu mélancolique. Il aura retrouvé le sourire, je suppose, en comptant et en recomptant la recette de la soirée.

Dans une langue soignée, belle, épurée par endroits, Thomése brosse un tableau aussi complet que possible des sentiments qui l’habitent, de ceux aussi qui l’ont habité dès la naissance de Lisa. Bonheur radicalement nouveau, incompréhension, refus de voir la fatalité en face, désespérance… Son monde intérieur parle, nous parle d’autant plus que c’est là que l’enfant devait « vivre » tant qu’elle n’était pas en âge de comprendre : le papa s’était en effet préparé à tout observer, à tout écouter pour le bébé qu’elle était de manière à pouvoir lui raconter tout cela un jour. Lui qui s’apprêtait sans doute à écrire pour sa fille tout ce qu’elle vivait sans en être encore consciente, à écrire pour elle tout ce qu’elle permettait de vivre à ses parents transfigurés, le voilà condamné à écrire pour que la petite défunte lui échappe un tout petit peu moins vite, alors qu’elle s’est déjà échappée, alors que dans sa douleur, il en arrive à douter qu’elle a jamais été. Elle, celle qui n’aura été qu’une ombre.

Dans une langue soignée, belle, épurée par endroits, Thomése brosse un tableau aussi complet que possible des sentiments qui l’habitent, de ceux aussi qui l’ont habité dès la naissance de Lisa. Bonheur radicalement nouveau, incompréhension, refus de voir la fatalité en face, désespérance… Son monde intérieur parle, nous parle d’autant plus que c’est là que l’enfant devait « vivre » tant qu’elle n’était pas en âge de comprendre : le papa s’était en effet préparé à tout observer, à tout écouter pour le bébé qu’elle était de manière à pouvoir lui raconter tout cela un jour. Lui qui s’apprêtait sans doute à écrire pour sa fille tout ce qu’elle vivait sans en être encore consciente, à écrire pour elle tout ce qu’elle permettait de vivre à ses parents transfigurés, le voilà condamné à écrire pour que la petite défunte lui échappe un tout petit peu moins vite, alors qu’elle s’est déjà échappée, alors que dans sa douleur, il en arrive à douter qu’elle a jamais été. Elle, celle qui n’aura été qu’une ombre.

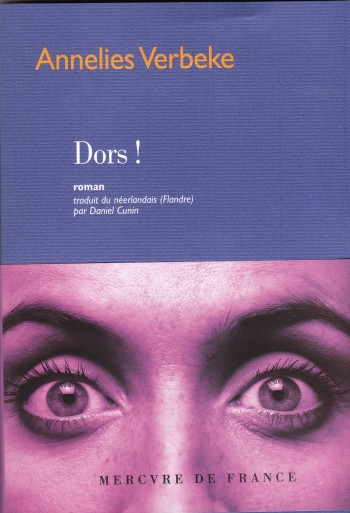

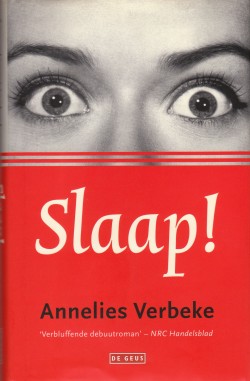

Tout au long de son premier roman, Annelies Verbeke a recours en alternance à deux narrateurs, Maya et Benoît. Chacun évoque à son tour son malaise, ce qu’il vit, parfois aussi une partie de son passé, comme dans le chapitre 2 où Benoît brosse un tableau de son enfance à la fois cruel et somptueux. L’auteur réussit en fait à coupler deux personnages (qui figuraient à l’origine, l’un dans une nouvelle, l’autre dans un scénario), l’alternance des chapitres illustrant l’aspect ambigu de leur relation : ils sont certes un soutien l’un pour l’autre, mais en même temps, ce qu’ils vivent ensemble repose sur une méconnaissance totale de l’autre.

Tout au long de son premier roman, Annelies Verbeke a recours en alternance à deux narrateurs, Maya et Benoît. Chacun évoque à son tour son malaise, ce qu’il vit, parfois aussi une partie de son passé, comme dans le chapitre 2 où Benoît brosse un tableau de son enfance à la fois cruel et somptueux. L’auteur réussit en fait à coupler deux personnages (qui figuraient à l’origine, l’un dans une nouvelle, l’autre dans un scénario), l’alternance des chapitres illustrant l’aspect ambigu de leur relation : ils sont certes un soutien l’un pour l’autre, mais en même temps, ce qu’ils vivent ensemble repose sur une méconnaissance totale de l’autre.