Slauerhoff & Macao

Un poème français

de J.J. Slauerhoff

SAN MIGUEL DE MACAO

La façade s’élève, rigide comme un rocher, devant la décrépitude du sanctuaire. Pas un pilier, pas une arche ne reste de la somptuosité ancienne.

Debout comme une stèle, s’élevant du sein de l’éternel, elle domine l’espace, – temple du ciel avec le soleil comme rosace en sa coupole.

Les saints pâles, priant dans leurs vitraux, sont brisés avec eux. À travers les trous vides, l’azur vibre et les rayons, les oiseaux, passent à leur gré.

Les tout-puissants, taillés dans la pierre sur le portail, la Mère de Dieu portant le globe, l’Amiral au beau milieu de sa flotte, n’ont pu subir cette nef étroite derrière eux.

Ils ont détruit tout : murailles, piliers, toits, jusqu’à l’horizon, jusqu’à l’espace ; le seul temple digne de leur puissance s’étend autour d’eux tandis que la ville se consume humblement à leurs pieds.

© photo :

Jeanne Verbij-Schillings & Bibliothèque universitaire de Leyde

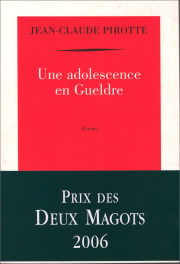

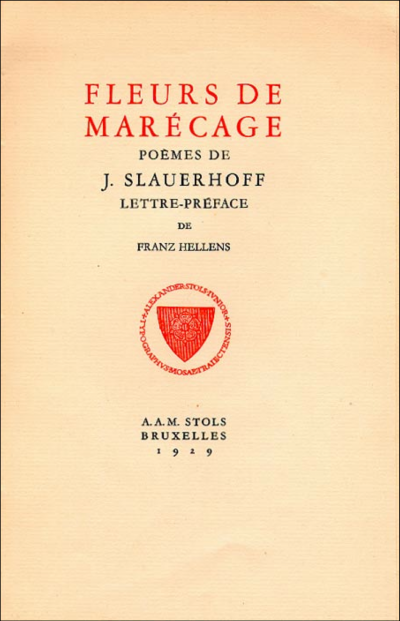

Parmi les œuvres du poète, romancier et essayiste Jan Slauerhoff (1898-1936), on relève une œuvre en langue française, la plaquette hors commerce Fleurs de marécage, (A.A.M. Stols, Bruxelles, 1929, lettre-préface de Franz Hellens). (1) La plupart des poèmes – 13 – sont des adaptations ou des traductions de poèmes que l’auteur avait lui-même écrits en néerlandais ; « San Miguele de Macao » est par exemple une adaptation de « Kathedraal St. Miguel », publié dans le recueil Oost-Azië en 1928. Les 7 autres, le poète-médecin les a écrits directement en français.

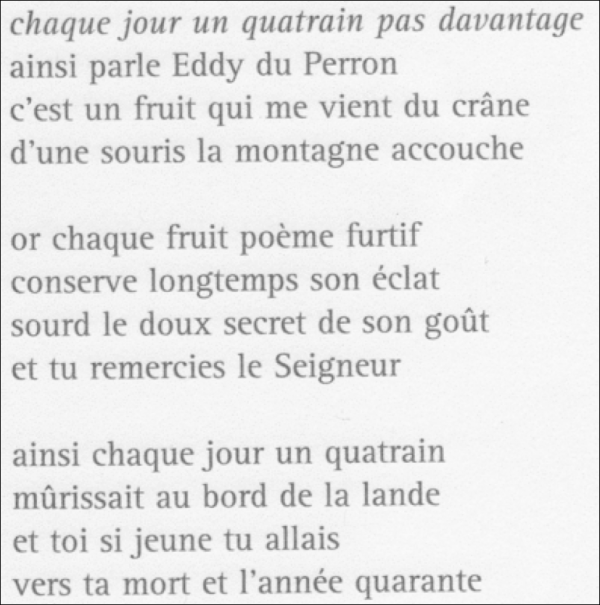

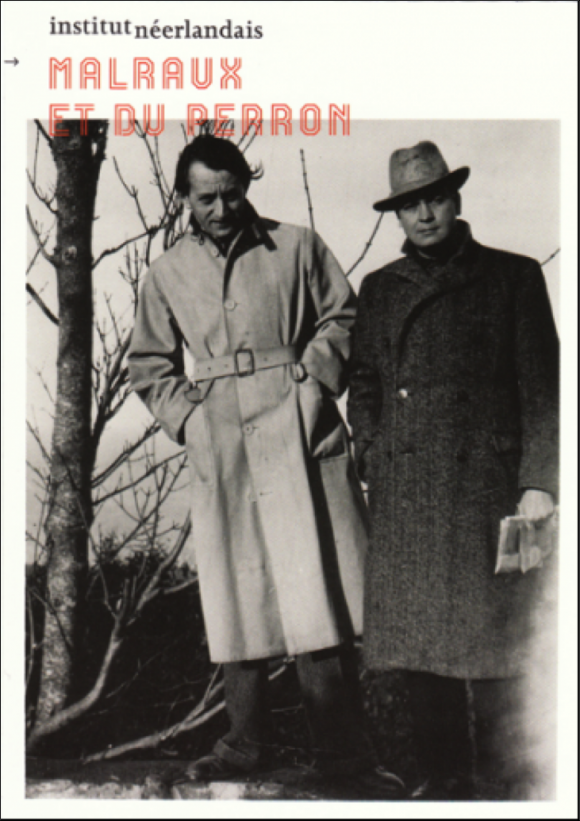

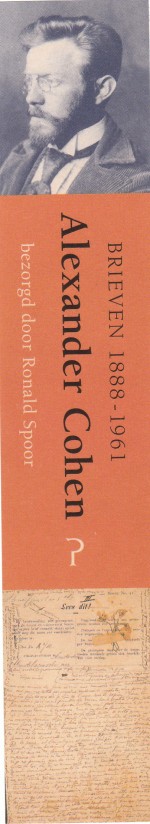

Il avait commencé à composer Fleurs de marécage aux Indes néerlandaises, bénéficiant du regard critique du grand connaisseur des lettres françaises Johannes Tielrooy. (2) Puis, en 1929, grâce à l’éditeur de Maastricht Stols, Slauerhoff rencontre l’écrivain Franz Hellens qui avait traduit certains de ses poèmes en français ; le Néerlandais souhaite que son confrère bruxellois lise le recueil et écrive une préface. Hellens accepte, se proposant même de corriger les textes français. Le manuscrit va également passer entre les mains de l’ami Eddy du Perron qui semble avoir émis des réserves sur quelques tournures françaises ; c’est d’ailleurs ce dernier – bibliophile singulier, du Perron a consacré une part de la fortune familiale à éditer des livres hors commerce – qui assure la mise en page de la plaquette.

Fleurs de marécage paraît finalement au cours de l’été 1929 (tirage : 75 exemplaires) avec une lettre de Franz Hellens en guise de préface. Jan Slauerhoff souhaite l’offrir à des proches et des connaissances, en particulier ceux et celles qui ne lisent pas le néerlandais, entre autres sa maîtresse françaises Claire Fouletier ; sans doute Jane Pesante, Bretonne que le poète rencontre à Nice en août 1929 a-t-elle elle aussi hérité d’un des exemplaires des Fleurs.

Macao – ville où Slauerhoff s’est rendu deux fois – est au cœur d’autres poèmes – le nom de la cité est même le titre de l’une des deux parties du recueil Oost-Azië, cycle dédié à Constançio José da Silva –, mais aussi de son grand roman, Le Royaume interdit (1932), qui nous conduit au royaume des ombres en mettant en scène le poète portugais Camoens et un homme du XXe siècle, radio de bord, deux êtres dont vies, corps et âmes vont se confondre. Certains édifices religieux de l’ancien comptoir portugais occupent une place importante dans ce livre : un couvent livré aux flammes, une église où sont réfugiés des hommes qui défendent la ville contre des assaillants… On découvre à la fin du roman une évocation d’un édifice délabré, fantôme – l’église São Paulo –, proche de celle que propose le poème ci-dessus. D'ailleurs, l'église San Miguel, c'est en réalité l'église São Paulo :

…il s’entêta et se retrouva tout à coup devant un large escalier dominé par la façade rigide de la cathédrale ; tout en haut, perçant le ciel grisâtre de la nuit, la croix noire. Il monta d’un pas lent l’escalier, tête baissée afin de veiller à ne pas trébucher : les marches étaient lisses et désagrégées. Quand il sentit qu’il n’y en avait plus, il leva les yeux : il venait de poser les pieds sur le parvis, le front de l’église était noir, semblable à une imposante pierre tombale verticale ; aucune lumière ne filtrait par les vitraux. Il savait que derrière cette surface inerte se cachait une chose horrible ; impossible de faire demi-tour, l’escalier semblait s’être effondré derrière lui ; sous la menace de ce gouffre béant, il avança, étourdi, à grandes enjambées, vers la cathédrale. (3)

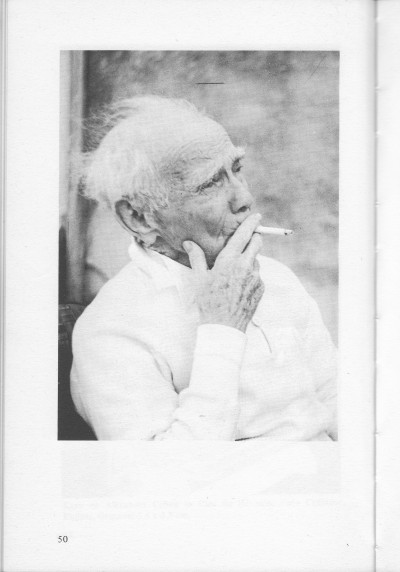

On notera que dans « San Miguel de Macao » – tout comme dans l’« Aube à Macao » du même recueil –, Slauerhoff a abandonné dans son adaptation la disposition en strophes, obtenant un résultat qui n’est pas sans rappeler les Stèles de Victor Segalen, écrivain et médecin de bord avec qui on l’a d’ailleurs bien souvent comparé. Le Néerlandais est d’ailleurs « certainement le premier à avoir jamais traduit un texte de Segalen : “Aan de Reiziger”, en 1930, traduction publiée dans le recueil “chinois” de Slauerhoff Yoeng Poe Tsjoeng, est une adaptation de “Conseil au bon voyageur” des “Stèles du bord du chemin”. On est frappé par les points communs entre les deux hommes : tous deux étaient médecins de bord et d’infatigables voyageurs ; tous deux ont laissé une œuvre exceptionnellement variée et, pour l’un comme pour l’autre, le Royaume Interdit a constitué une importante source d’inspiration. » (4)

Terminons en citant un quatrain du poème « Fin de siècle », qu’appréciait beaucoup Eddy du Perron et qui illustre assez bien l’état d’esprit de Slauerhoff :

Or, ce dédain superbe de s’en aller,

En souriant, le long du précipice,

Au charme paisible de la vallée,

Vaut bien le bonheur et tous les délices.

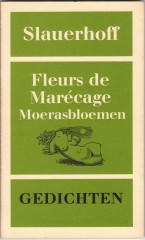

édition 1986

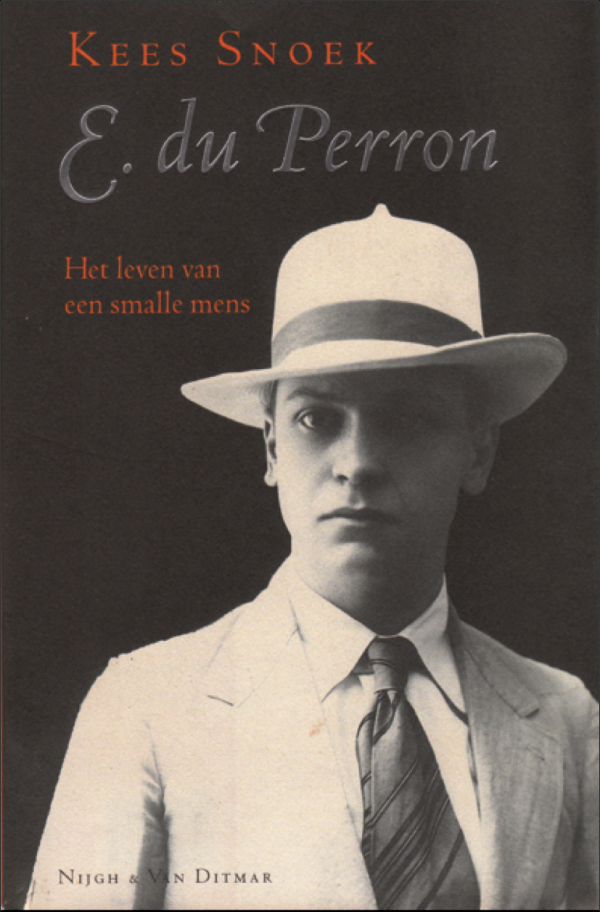

(1) Fleurs de marécage connaîtra une réédition la même année, sans doute à l’instigation d’Eddy du Perron, une troisième, augmentée, en 1934 et une dernière en 1986 chez Nijgh & Van Ditmar (avec en regard les textes néerlandais de l’auteur ou les traductions de Hans van Straten). Une part des données de cette notice sont empruntées à Wim Hazeu, Slauerhoff. Een biografie, De Arbeiderspers, 1998 (3ème éd. augmentée) et à Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens, Nijgh & Van Ditmar, 2005.

(1) Fleurs de marécage connaîtra une réédition la même année, sans doute à l’instigation d’Eddy du Perron, une troisième, augmentée, en 1934 et une dernière en 1986 chez Nijgh & Van Ditmar (avec en regard les textes néerlandais de l’auteur ou les traductions de Hans van Straten). Une part des données de cette notice sont empruntées à Wim Hazeu, Slauerhoff. Een biografie, De Arbeiderspers, 1998 (3ème éd. augmentée) et à Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens, Nijgh & Van Ditmar, 2005.

(2) Johannes Tielrooy (1886-1953), critique et universitaire. Admirateur d’Anatole France, de Victor Hugo, de Voltaire, il a consacré plusieurs études à Barrès (dont un livre en 1918) et rédigé une thèse en français : Conrad Busken Huet et la littérature française (E. Champion, 1923) ; devenu universitaire après un long séjour aux Indes néerlandaises, il a publié en 1938 aux éditions du Sagittaire un Panorama de la littérature hollandaise contemporaine ainsi que, toujours en langue française, La Hollande et l’Indonésie, Bruxelles, Le Flambeau, 1958. Sa grande étude (1948) sur Ernest Renan – dont il a traduit en 1945 Qu’est-ce qu’une nation – est disponible en français : Ernest Renan, sa vie et ses œuvres, trad. Louis Laurent, préf. René Lalou, Mercure de France, 1958. Citons encore un ouvrage en néerlandais consacré à Chateaubriand (1936) et une longue étude sur Racine (1951). Son épouse, Jacoba Tielrooy de Gruyter, a également publié en français : Kabar Anghinn, Impressions de Java et de Bali, présentation Luc Durtain, croquis A. Breetvelt, Les Œuvres représentatives, 1932 (sans oublier des articles sur la poésie hollandaise dans YGGDRASILL. Bulletin Mensuel de la Poésie en France et à l’Etranger, 1937). Sa seconde ( ?) épouse a traduit en néerlandais La Pharisienne de François Mauriac.

(3) J. Slauerhoff, Le Royaume interdit, trad. Daniel Cunin, Circé, 2009.

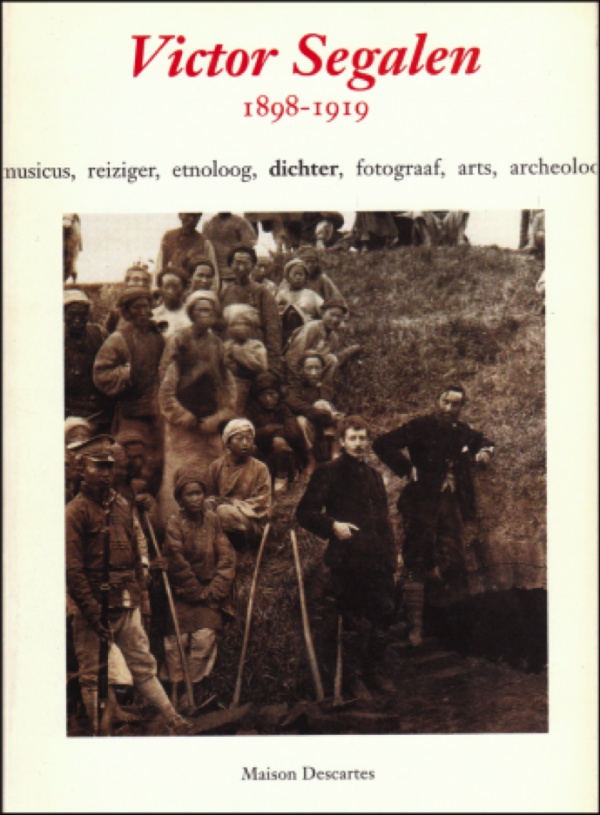

(4) Maarten Elzinga, Victor Segalen (1878-1919), musicus, reiziger, etnoloog, dichter, fotograaf, arts, archeoloog, catalogue de l’exposition organisée à la Maison Descartes, 11 novembre-20 décembre 2000, p. 7 (photo ci-dessous). À cette occasion a eu lieu le colloque « Slauerhoff & Segalen : exotistes ».

Voir par ailleurs un texte de J. Slauerhoff,

« Le cas Lautréamont »,

traduit en français par Fiel Heuvelmans

et publié dans la revue de Frans Hellens,

Le Disque vert, n°4, 1925