Multatuli, Max Havelaar & Batavus Droogstoppel

Coup d’œil

sur la mentalité batave

Rokus Hofstede, traducteur néerlandais de littérature française (Pierre Michon, Georges Perec, Emil Cioran, Clément Pansaers, Pierre Bourdieu…) nous propose ci-dessous un article qui a été publié dans Liber. Revue internationale des livres, n° 27, juin 1996, p. 14-15.

Batavus Droogstoppel, Max Havelaar :

la double face du calvinisme

L’anticolonialisme, devenu dominant en Hollande dans l’après-guerre, ne fait décidément plus l’unanimité. Depuis peu, des commentateurs s’élèvent pour énumérer les vertus de l’ancien régime colonial, d’ex-colonisés expriment ouvertement leur nostalgie de la soumission à la mère patrie, et la générosité relative qui longtemps présidait aux rapports des Pays-Bas avec le tiers-monde se trouve de plus en plus contestée au sein même du gouvernement centre-gauche actuel. Dans ce contexte, il peut être intéressant de relire ce qui est sans doute la meilleure exposition littéraire du conflit séculaire qui oppose, dans la culture néerlandaise, l’égoïsme intéressé à l’altruisme moralisateur : le roman anticolonialiste Max Havelaar, « le Havelaar », comme on dit, pour marquer par cette substantivation que ce texte est digne du statut de classique. Son auteur, Multatuli (pseudonyme de Eduard Douwes-Dekker), tira d’un déboire personnel (sa révocation, en 1856 – alors qu’il était fonctionnaire aux Indes néerlandaises –, à la suite de ses tentatives d’enrayer la corruption des élites locales), matière à un roman anticolonialiste, généralement considéré comme le premier roman moderne de la littérature néerlandaise, et l’un des très rares à être largement traduits à l’étranger (1).

À Lebak, sur l’île de Java, Max Havelaar, alter ego de Douwes-Dekker, est nommé assistent-resident, représentant du gouvernement néerlandais. Il est chargé de l’administration de la région de Lebak et de la protection de la population autochtone contre l’usurpation de pouvoir des princes locaux. Havelaar se rend compte que ceux-ci exploitent à grande échelle le travail et les biens de leurs sujets, pratiques sur lesquelles l’administration néerlandaise, incarnée par son supérieur Slymering, ferme les yeux. La lutte de Havelaar, pour que justice soit rendue aux inféodés de Lebak, est rapidement consommée : contraint à la démission par le gouverneur général, il reste le témoin impuissant de la perpétuation du système colonial en vigueur.

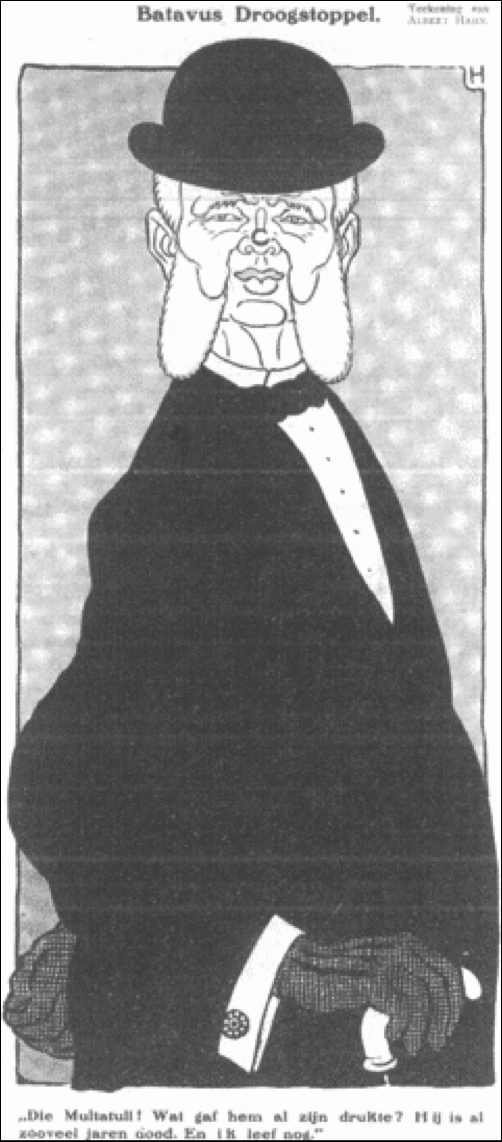

Batavus Droogstoppel, par Albert Hahn,

1910, De Notenkraker (IISG)

Mais Havelaar ne tient pas seul la scène du roman. Il ne prend sa dimension épique que par opposition à un autre personnage, l’anti-héros Batavus Droogstoppel, courtier en café amstellodamois, habitant au 37, Lauriergracht, comme il le précise dès la première phrase du roman. Droogstoppel se méfie des romans « ou autres choses semblables ». C’est le hasard d’une rencontre avec « l’homme au châle », ancien camarade d’école appauvri, qui l’incite à publier les écrits que ce dernier lui fait parvenir, parmi lesquels se trouvent des notes sur le commerce du café dans les colonies. Droogstoppel flaire un profit : il les fait mettre au net par un commis, le jeune Allemand Stern, se contentant de donner des commentaires désapprobateurs sur la tournure que prend le récit. La structure du roman est basée sur l’alternance des propos de Droogstoppel, le mécène malgré lui, et des aventures de Havelaar, le héros floué, tous deux écartés dans les dernières pages : se livrant à une vibrante péroraison, Multatuli reprend en effet la plume de leurs mains pour s’adresser directement à Guillaume III : « À Vous, j’ose, en confiance, demander si telle est bien votre impériale volonté, qu’un Havelaar soit éclaboussé de la fange des Slymering et des Droogstoppel ? Et qu’au-delà des mers plus de trente millions de vos sujets soient opprimés et pressurés en votre nom ? »

Autodénigrement

Batavus Droogstoppel apparaît comme un représentant exemplaire mais caricatural de la deftigheid, propriété caractéristique de la classe des régents hollandais : un mélange de rationalité commerçante et de distinction patricienne. La deftigheid de Droogstoppel s’exprime surtout par une pusillanimité et un philistinisme à toute épreuve. Égoïste, prosaïque et mesquin, il est le bourgeois hollandais dans toute son étroitesse d’esprit, motivé seulement par la défense de ses intérêts en affaires et par le maintien d’une respectabilité chrétienne bornée. Ainsi, il semble s’opposer en tous points à Havelaar, autoportrait idéalisé et à peine voilé de Multatuli. L’auteur insiste sur la noblesse de cœur de son protagoniste, sa soif de sacrifice, sa nature « chevaleresque » ; Havelaar avait « beaucoup enduré », comme Socrate, comme Jésus, comme Multatuli lui-même (ce que son nom multa tuli, j’ai beaucoup souffert, souligne).

Pourtant, l’opposition de ces deux personnages-clés est moins totale qu’il n’y paraît. Droogstoppel n’est pas l’anti-héros complet qui aurait comme seule fonction narrative de servir de repoussoir et de faire-valoir au héros. Multatuli lui-même remarque, dans des notes ajoutées à son ouvrage, quinze ans après la première publication, qu’il est loin de désapprouver tout ce qu’il met dans la bouche de ce « brave Droogstoppel ». « Me croirez-vous, si je vous dis qu’en mainte occasion je prends parti pour Droogstoppel ? J’aurais même la plus haute estime pour de nombreuses opinions du bonhomme, si du moins l’on pût supposer qu’il les devait au raisonnement, et n’y adhérait pas par petitesse d’âme… » Droogstoppel est un personnage double : s’il est décrit comme le « misérable produit d’une cupidité sordide et d’une bondieuserie blasphématoire », comme un « monstre », il est aussi porteur de valeurs positives, telles que la méticulosité et la pondération. Multatuli applaudit les réticences de Droogstoppel vis-à-vis de la rhétorique conventionnelle, ses « épanchements réalistes » : « Pour autant que ceux-ci puissent servir à dénoncer une fausse poésie dans l’esprit de notre jeunesse, je les recommande à l’attention des parents, des éducateurs et des critiques. » Et il le laissera s’indigner des « mensonges » patriotiques destinés à glorifier l’identité nationale – une activité à laquelle se livraient au XIXe siècle nombre d’historiens de cette vieille petite nation coincée entre les grandes. « Tous les Hollandais sont braves et magnanimes. Les Romains s’estimaient heureux d’être épargnés par les Bataves. Le bey de Tunis avait la colique dès qu’il entendait claquer le drapeau hollandais. Le duc d’Albe était un monstre. Le reflux, en 1672, je crois, dura un peu plus que d’ordinaire, à la seule fin de protéger la Hollande. Mensonge ! La Hollande est ce qu’elle est parce que nos vieux savaient veiller à leurs affaires, et qu’ils avaient la vraie foi. Un point, c’est tout ! »

Pourtant, l’opposition de ces deux personnages-clés est moins totale qu’il n’y paraît. Droogstoppel n’est pas l’anti-héros complet qui aurait comme seule fonction narrative de servir de repoussoir et de faire-valoir au héros. Multatuli lui-même remarque, dans des notes ajoutées à son ouvrage, quinze ans après la première publication, qu’il est loin de désapprouver tout ce qu’il met dans la bouche de ce « brave Droogstoppel ». « Me croirez-vous, si je vous dis qu’en mainte occasion je prends parti pour Droogstoppel ? J’aurais même la plus haute estime pour de nombreuses opinions du bonhomme, si du moins l’on pût supposer qu’il les devait au raisonnement, et n’y adhérait pas par petitesse d’âme… » Droogstoppel est un personnage double : s’il est décrit comme le « misérable produit d’une cupidité sordide et d’une bondieuserie blasphématoire », comme un « monstre », il est aussi porteur de valeurs positives, telles que la méticulosité et la pondération. Multatuli applaudit les réticences de Droogstoppel vis-à-vis de la rhétorique conventionnelle, ses « épanchements réalistes » : « Pour autant que ceux-ci puissent servir à dénoncer une fausse poésie dans l’esprit de notre jeunesse, je les recommande à l’attention des parents, des éducateurs et des critiques. » Et il le laissera s’indigner des « mensonges » patriotiques destinés à glorifier l’identité nationale – une activité à laquelle se livraient au XIXe siècle nombre d’historiens de cette vieille petite nation coincée entre les grandes. « Tous les Hollandais sont braves et magnanimes. Les Romains s’estimaient heureux d’être épargnés par les Bataves. Le bey de Tunis avait la colique dès qu’il entendait claquer le drapeau hollandais. Le duc d’Albe était un monstre. Le reflux, en 1672, je crois, dura un peu plus que d’ordinaire, à la seule fin de protéger la Hollande. Mensonge ! La Hollande est ce qu’elle est parce que nos vieux savaient veiller à leurs affaires, et qu’ils avaient la vraie foi. Un point, c’est tout ! »

Ainsi, Droogstoppel n’est pas seulement objet mais aussi sujet de sarcasme ; esprit borné et crédule, il attaque les conventions rhétoriques en usage ; opportuniste peu scrupuleux sur les faits, il défend avec ferveur « vérité » et « bon sens ». Il n’est pas étonnant que ses compatriotes aient rapidement reconnu le personnage de Batavus Droogstoppel comme un des leurs. Son nom – qui traduit l’intention satirique : droogstoppel signifie « chaume sec » – est passé dans le langage courant, et indique un individu rasoir, ennuyeux, mais aussi un épicier ayant fait fortune. Il a même donné naissance à un adjectif : droogstoppelig. Le Hollandais qui est droogstoppelig aime dénigrer l’idéalisme, l’extravagance, les excès des autres, mais s’offre simultanément aux autres en objet de dénigrement.

L’ambiguïté de Droogstoppel se retrouve dans celle de Havelaar. Tout indique que Multatuli était conscient de la tension entre idéal et crédibilité que faisait naître l’accent unilatéral mis sur les côtés magnanimes de son héros. Celui-ci est présenté dès l’abord comme un « réceptacle de contradictions », « tranchant comme une lame et tendre comme une fille ». Ce grand idéaliste, « nouveau Don Quichotte », manque parfois cruellement de sens pratique ; despote éclairé, il est raillé pour sa mansuétude ; philanthrope passionné, il est tantôt humble, tantôt intraitable. Et dans un moment de lucidité, Havelaar s’en prend à la cruauté d’un supérieur qui « ne lui concéda pas le plus petit air de martyr, ne lui permit pas d’être intéressant par la persécution ». On aurait donc tort d’identifier trop rapidement Multatuli et son porte-parole apparent. Havelaar est un poète déguisé en fonctionnaire, alors que Multatuli était plutôt un activiste déguisé en romancier. Dans son fameux discours final au roi, Multatuli avertit le lecteur qu’il n’est pas, pour sa part, « un poète secourable aux mouches, un doux rêveur comme Havelaar, victime humiliée, qui accomplissait son devoir avec le courage d’un lion, et souffre la faim avec la patience d’une marmotte en hiver... ». Par ailleurs, si Havelaar est bien le pathétique défenseur de la justice et de la cause des indigènes exploités, tout indique que les motifs de Multatuli dans l’affaire Lebak prennent racine dans sa soif de gloire et ses frustrations carriéristes (l’auteur se déclarera d’ailleurs prêt à troquer la publication de son livre contre une réhabilitation royale en bonne et due forme, qui lui sera, fort heureusement, refusée). Finalement, Droogstoppel et Havelaar se rejoignent sur un point précis : malgré leurs différences profondes, ils partagent le même esprit dogmatique, ils sont l’un comme l’autre des betweters (littéralement : « ceux qui savent mieux »), exhibant en cela une des caractéristiques extérieures les plus visibles du calvinisme néerlandais.

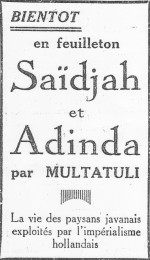

Maurice Muret, « Un romancier pamphlétaire : Multatuli »,

Journal des débats, 19/09/1937

Calvinisme

La Hollande est sans doute le seul pays où l’on peut exprimer son admiration pour une œuvre culturelle par un adjectif signifiant « contraire à l’esprit national » (onhollands) – encore que l’emploi de cette épithète, droogstoppelig par excellence, ne convienne guère à propos du Max Havelaar, ou les ventes de café de la Compagnie commerciale des Pays-Bas. Si ce roman hybride, tantôt pamphlet tantôt peinture de mœurs, est encore d’une modernité si saisissante, ce n’est pas seulement en raison de son savant enchevêtrement de genres ou de sa grande liberté de style, qui rompt avec la langue de bois des « poètes-prédicants » contemporains de l’auteur. C’est aussi parce que l’athée Multatuli a sans doute mieux éclairé qu’aucun autre écrivain hollandais des derniers siècles les contradictions de la culture dite calviniste dont il était issu ; les figures de Droogstoppel et de Havelaar incarnent deux façons différentes et souvent opposées de vivre les injonctions de l’éthique protestante. Ainsi, dans la rationalité de sa conduite de vie et son ascétisme temporel, Droogstoppel se montre d’un zèle exemplaire, tout en se satisfaisant d’une interprétation très simpliste du dogme de la prédestination ; pour lui, la prospérité et la piété s’expliquent et se justifient réciproquement, la richesse n’est pas seulement signe d’élection divine, elle est une récompense de la foi – « Dieu aide ceux qui s’aident eux-mêmes », selon le mot de Max Weber. Droogstoppel ira jusqu’à proclamer que ses intérêts commerciaux personnels s’identifient à la volonté divine : « Il est possible que l’Être Suprême ait créé à Lebak un sol impropre à la culture du café à seule fin que le travail nécessaire pour apporter là une autre terre plus fertile rende la population de cette contrée capable d’accéder au salut. » La vocation temporelle de Havelaar prend au contraire toutes les allures d’une vocation spirituelle ; tout au long du roman, il ne se lassera pas d’invoquer la haute idée qu’il a de son devoir, et les bonnes œuvres lui sont plus naturelles que son intérêt personnel. Finalement, Havelaar, le wereldverbeteraar (littéralement : « l’améliorateur du monde »), le défenseur des nobles causes, est plus conforme à la conception calviniste de l’élu, malgré sa pauvreté et son manque de discipline, que Droogstoppel, le puritain endurci, qui n’incarne que les conventions les plus extérieures de la foi.

annonce parue dans L'Humanité, 12/08/1931

Ainsi, à travers les personnages de Droogstoppel et de Havelaar, Multatuli expose un conflit fondamental de la culture néerlandaise : celui entre l’égoïsme intéressé, particulariste (une éthique utilitariste, libérée de toute contrainte, souvent cautionnée par les églises protestantes), et l’altruisme moralisateur, universaliste (une éthique charismatique, prétendant dicter la loi aux autres, érigeant sa propre vision du monde en norme universelle). Aux Pays-Bas, la référence aux figures opposées et complémentaires du commerçant et du prédicant est commune, presque banale ; l’autodénigrement auquel se livrent volontiers les Hollandais peut prendre la forme tantôt d’une moquerie de l’esprit épicier des régents – les Droogstoppel – tantôt d’un rejet de la pédanterie des moralistes – les Havelaar. Sous cet angle, ce sont les Havelaar qui, dans les récents avatars du débat sur le colonialisme et le tiers-mondisme, ont essuyé les diatribes des nouveaux Droogstoppel qui plaident pour la modération et le bon sens, pour la défense des intérêts commerciaux nationaux, et contre la fausse poésie des « améliorateurs du monde » bataves.

Ainsi, à travers les personnages de Droogstoppel et de Havelaar, Multatuli expose un conflit fondamental de la culture néerlandaise : celui entre l’égoïsme intéressé, particulariste (une éthique utilitariste, libérée de toute contrainte, souvent cautionnée par les églises protestantes), et l’altruisme moralisateur, universaliste (une éthique charismatique, prétendant dicter la loi aux autres, érigeant sa propre vision du monde en norme universelle). Aux Pays-Bas, la référence aux figures opposées et complémentaires du commerçant et du prédicant est commune, presque banale ; l’autodénigrement auquel se livrent volontiers les Hollandais peut prendre la forme tantôt d’une moquerie de l’esprit épicier des régents – les Droogstoppel – tantôt d’un rejet de la pédanterie des moralistes – les Havelaar. Sous cet angle, ce sont les Havelaar qui, dans les récents avatars du débat sur le colonialisme et le tiers-mondisme, ont essuyé les diatribes des nouveaux Droogstoppel qui plaident pour la modération et le bon sens, pour la défense des intérêts commerciaux nationaux, et contre la fausse poésie des « améliorateurs du monde » bataves.

Rokus HOFSTEDE

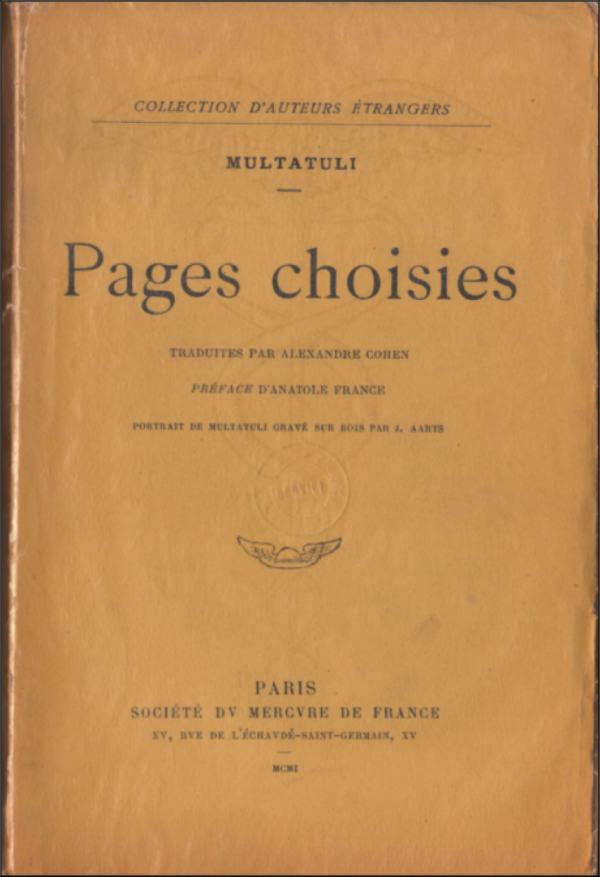

(1) La plus récente – et de loin la meilleure – des quatre traductions françaises : Max Havelaar, ou les ventes de café de la Compagnie commerciale des Pays-Bas, postface Guy Toebosch, trad. Philippe Noble, Arles, Actes Sud, « Babel » n° 31, 1991.

Or, je n’éprouvais guère l’envie de tenter l’aventure. Grasses ou maigres,

Or, je n’éprouvais guère l’envie de tenter l’aventure. Grasses ou maigres,