La Chronique du Cygne

Un roman de Paul Willems (1912-1997)

L'AUTEUR

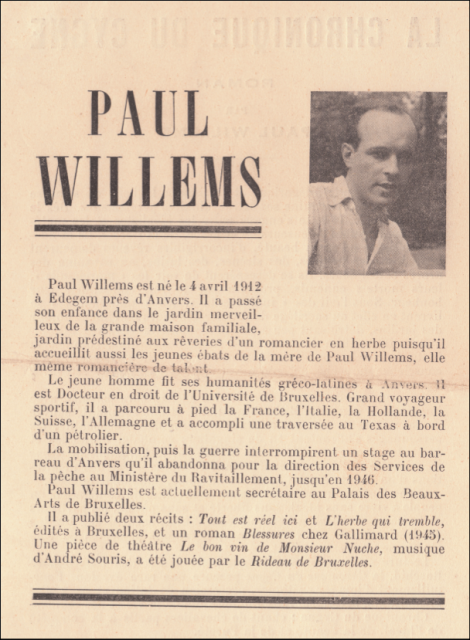

« Né le 4 avril 1912, Paul Willems passe son enfance dans la propriété familiale de Missembourg, à Edegem, près d'Anvers, où les automnes et les hivers merveilleusement solitaires, les journées et les mythes, la nature et les légendes mis en mots par sa mère, la romancière Marie Gevers, l'éveillent à la magie d'un lieu isolé et d'une langue qui n'est pas celle des alentours. La vie lui fait parcourir, autour du domaine enchanté, des cercles de plus en plus larges; toujours, cependant, il revient à Missembourg et à l'Escaut qui coule vers le grand large, le fascine et l'appelle.

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. » (source)

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. » (source)

Le roman

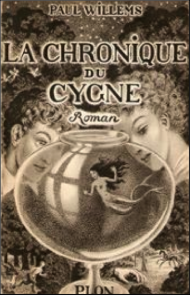

Chronique du Cygne, Labor, Espace Nord, 2001

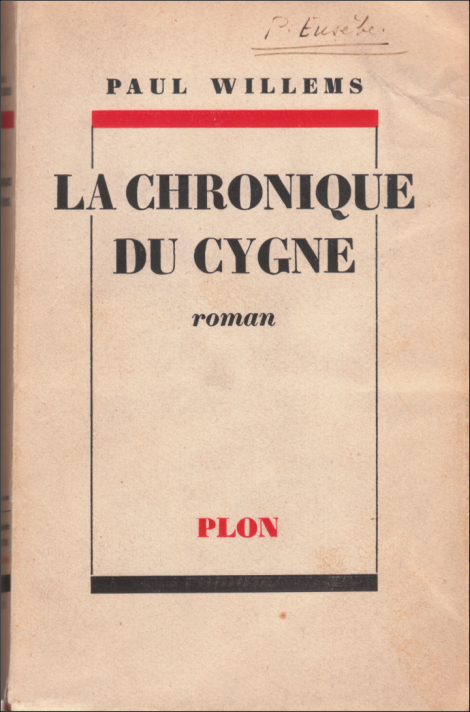

« On ne peut que se réjouir de la réédition chez Espace Nord du troisième roman de Paul Willems (après Tout est réel ici et Blessures), tombé dans l’oubli depuis sa parution chez Plon en 1949. Même si l’ouvrage ne connut qu’un succès tout relatif et si la critique l’a largement négligé (renvoyons toute- fois à l’excellente analyse de Véronique Jago-Antoine dans le n°5 de Textyles, novembre 1988, p. 23-42), il marque une étape importante dans la carrière de l’auteur, qui se lança par la suite dans la carrière théâtrale que l’on connaît, pour ne revenir à la forme narrative qu’en 1984.

« On ne peut que se réjouir de la réédition chez Espace Nord du troisième roman de Paul Willems (après Tout est réel ici et Blessures), tombé dans l’oubli depuis sa parution chez Plon en 1949. Même si l’ouvrage ne connut qu’un succès tout relatif et si la critique l’a largement négligé (renvoyons toute- fois à l’excellente analyse de Véronique Jago-Antoine dans le n°5 de Textyles, novembre 1988, p. 23-42), il marque une étape importante dans la carrière de l’auteur, qui se lança par la suite dans la carrière théâtrale que l’on connaît, pour ne revenir à la forme narrative qu’en 1984.

Dans la lecture très stimulante qu’elle donne de l’œuvre, Ginette Michaux nous convainc du caractère très abouti de celle-ci, notamment sur le plan de la construction narrative et du réseau complexe de correspondances qui unit l’ensemble des personnages mais aussi des lieux de ce récit épique, se doublant d’une fable d’inspiration métaphysique. À travers les innombrables ‘‘ramifications signifiantes’’ (p. 329) qu’elle met en lumière, elle démontre bien que ‘‘chaque personnage, chaque motif, est quasi littéralement l’écho ou le double d’un autre, ce qui produit un effet de désancrage de l’identité des sujets et de la stabilité des choses’’ (p. 320). Échos musicaux et jeux de miroir concernent aussi bien la lutte centrale, manichéenne uniquement en surface, du monde des villes et du monde des jardins, que la multitude de petits motifs secondaires, que l’auteur n’a décidément pas dispersés au hasard.

Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). » (source : Hubert Roland, « Willems (Paul), La Chronique du Cygne. Lecture de Ginette Michaux », Textyles, n° 23, 2003, p. 133-134)

Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). » (source : Hubert Roland, « Willems (Paul), La Chronique du Cygne. Lecture de Ginette Michaux », Textyles, n° 23, 2003, p. 133-134)

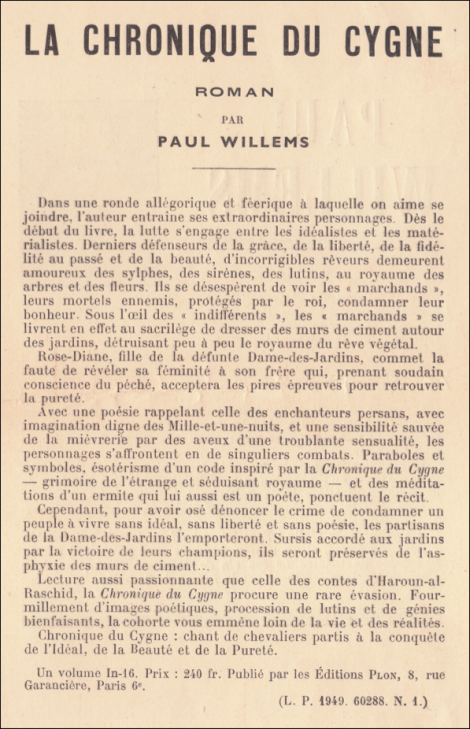

Prière d'insérer de la première édition (1949)

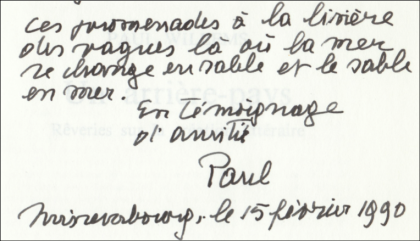

Paul Willems, dédicace sur un exemplaire d'Un arrière-pays

C’est l’averse qui comp- te, la fermeté fléchée des traits qui pointent, les zébrures d’un saule pleureur général. Chez

C’est l’averse qui comp- te, la fermeté fléchée des traits qui pointent, les zébrures d’un saule pleureur général. Chez

Même chez Giacometti et Eugène Leroy, on n’a pas cette faculté à faire sauter le carcan de la scène, ce côté mise en boîte d’une statuaire où quelqu’un sinon quelque chose a pris la pose. Chez Dierickx, nous sommes passés à un niveau de l’Art qui généralement n’a pas été perçu et qui, s’il l’était, ferait passer l’art mondial pour ce qu’il est : celui d’une insipide province dans une galaxie où elle n’aurait pas son mot à dire. C’est une question de force maintenue dans sa douleur. Il faut chercher

Même chez Giacometti et Eugène Leroy, on n’a pas cette faculté à faire sauter le carcan de la scène, ce côté mise en boîte d’une statuaire où quelqu’un sinon quelque chose a pris la pose. Chez Dierickx, nous sommes passés à un niveau de l’Art qui généralement n’a pas été perçu et qui, s’il l’était, ferait passer l’art mondial pour ce qu’il est : celui d’une insipide province dans une galaxie où elle n’aurait pas son mot à dire. C’est une question de force maintenue dans sa douleur. Il faut chercher  avènement accroche ici et là des points d’ancrages évoquant des monceaux de ruines errantes, des édifices murmurés cor- respond bien à cette impression mutilée où clignotent, face aux œu- vres de

avènement accroche ici et là des points d’ancrages évoquant des monceaux de ruines errantes, des édifices murmurés cor- respond bien à cette impression mutilée où clignotent, face aux œu- vres de