Un romancier français chez Louis Couperus

La préface de Maurice Spronck au roman Majesté

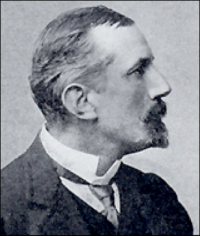

Majesteit (1893) fut le premier roman de Louis Couperus à paraître en traduction française (éditions Plon, 1898). Avocat né à Paris, Maurice Spronck (1861-1921) a probablement joué un rôle dans la réalisation de ce projet éditorial. Après avoir accompli des études classiques, ce protestant a suivi les cours de la Faculté de Droit. Lorsqu’il rencontre Couperus, le républicain nationaliste qu’il est s’occupe déjà de politique, mais il ne deviendra conseiller et député de Paris qu’au début du XXe siècle. Il est par ailleurs un critique littéraire qui a donné quelques années plus tôt un ouvrage sur des grandes figures littéraires française (1), critique apprécié, mais modérément : « … il a la qualité maîtresse, celle qui manque à tous les critiques d’aujourd’hui, la sympathie ; il a même des vues d’ensemble ; il a quelque crânerie à faire de Flaubert “le représentant le plus achevé de la prose française dans notre littérature entière”. Je ne lui en veux, à lui comme à tous les autres critiques, comme hélas ! à presque tous les écrivains, que d’avoir dit en un volume ce qu’il aurait pu résumer en quelques pages. » (2)

Majesteit (1893) fut le premier roman de Louis Couperus à paraître en traduction française (éditions Plon, 1898). Avocat né à Paris, Maurice Spronck (1861-1921) a probablement joué un rôle dans la réalisation de ce projet éditorial. Après avoir accompli des études classiques, ce protestant a suivi les cours de la Faculté de Droit. Lorsqu’il rencontre Couperus, le républicain nationaliste qu’il est s’occupe déjà de politique, mais il ne deviendra conseiller et député de Paris qu’au début du XXe siècle. Il est par ailleurs un critique littéraire qui a donné quelques années plus tôt un ouvrage sur des grandes figures littéraires française (1), critique apprécié, mais modérément : « … il a la qualité maîtresse, celle qui manque à tous les critiques d’aujourd’hui, la sympathie ; il a même des vues d’ensemble ; il a quelque crânerie à faire de Flaubert “le représentant le plus achevé de la prose française dans notre littérature entière”. Je ne lui en veux, à lui comme à tous les autres critiques, comme hélas ! à presque tous les écrivains, que d’avoir dit en un volume ce qu’il aurait pu résumer en quelques pages. » (2)

Le Belge Paul Delsemme (3) nous dit que Spronck a été ébloui par la lecture du livre de Wyzewa, Nos Maîtres (1895), Wyzewa qui a commenté certaines œuvres de Couperus et a même côtoyé à une époque le Haguenois. On sait d’ailleurs que l’avocat a découvert le nom de Couperus dans les écrits du fondateur de la Revue wagnérienne. Il se trouve que Louis Bresson, traducteur de Majesté et bientôt de Paix Universelle, était un ami de Spronck, ce dernier lui ayant par exemple rendu visite début 1896. Quand il se présente chez Louis Couperus, il a eu la possibilité de lire la traduction manuscrite.

Dans l’étude qu’il consacre au romancier en guise de préface à la traduction de Majesté, Maurice Spronck rapporte entre autres les origines écossaises – peu vraisemblables d’ailleurs – de Couperus, s’interroge sur l’influence de ses années indonésiennes sur son cerveau, rapporte que l’écrivain ne paraît guère tenir à ses recueils de poésie ; il donne un aperçu de Majesté ainsi que de Paix universelle et de Primo Cartello (en réalité Hooge Troeven) - Louis Bresson avait-il déjà traduit le deuxième volet de la trilogie ou Spronck s’est-il contenté d’un résumé qu’on lui aura fait des deux derniers koningsromans ? - non sans relever l’étrange similitude entre cette composition romanesque et Les Rois de Jules Lemaître paru la même année que Majesteit. On sent dès le deuxième paragraphe que le politicien en lui a été intéressé par « le redoutable problème du gouvernement des sociétés moderne » que Majesté aborde sous un angle tragique. À la fin de son étude « Un romancier hollandais. M. Louis Couperus », bien que la lecture de Majesté ait été pour lui une « révélation » de par sa « conception philosophique et morale extraordinairement forte », il ne peut s’empêcher se s’interroger sur le régime politique qui nous attend, à présent que « les institutions et les sentiments monarchiques n’existent plus », il ne peut s’empêcher de donner un sens à l’œuvre littéraire alors que Louis Couperus se refuse pour sa part à en formuler un : « Verrons-nous s’installer sur ses ruines les dictatures démocratiques à la manière des deux empires français, ou selon la formule des États-Unis américains ? Pouvons-nous croire encore à la vitalité du parlementarisme libéral, tel qu’il a été pratiqué par notre troisième République […] Quant au socialisme, lorsqu’il ne se présente pas simplement comme une des formes de l’anarchisme révolutionnaire, nous sommes bien contraints d’avouer qu’il n’est plus qu’un conte de fées pour amuser la tristesse des misérables. À dire vrai, l’anarchie seule triomphe ; et l’anarchie n’est pas une solution. Comme après la chute de l’oligarchie romaine, comme au lendemain de l’invasion des barbares, comme à l’époque de la Renaissance, l’humanité, depuis la Révolution française, ne marche plus sur route ; parvenue à un carrefour de l’histoire, elle y cherche éperdument, dans la confusion et le désordre d’une foule en détresse, la nouvelle voie où elle reformera ses rangs pour reprendre sa course vers l’avenir. Malheureusement, nul ne sait ici-bas si le jour du départ est proche, et combien de larmes, et combien de sang devront, en attendant, couler encore. »

Cette conclusion a-t-elle surpris Couperus ? L’aura-t-elle amusé ? Il est certain qu’elle ne pouvait surprendre ceux qui avaient lu la fable politico-futuriste publiée par Maurice Spronk quelques années plus tôt, L’An 330 de la République (1894), qui porte en exergue les vers de Victor Hugo : « Temps futurs ! Vision sublime ! » et se termine par ces phrases : « Les barbares ont reconquis le monde. La civilisation est morte. » L’auteur peint dans cette utopie qui commence en l’an 313 de la République (l’an 2105 de l’ère chrétienne) « …un monde voué au culte de la technologie. L’accumulation des découvertes techniques n’a pas rendu l’humanité plus heureuse. Aliments synthétiques, appareils frigorifiques, machines permettant la reproduction instantanée, à un prix dérisoire, des objets fabriqués, la culture du sol rendue inutile par les progrès de la chimie, la quasi disparition du travail humain, le développement des moyens de locomotion ont fait de l’homme un être inapte au moindre effort, soutenu par des drogues à base d’alcool ou d’opium. Les progrès de la médecine donnent désormais leur chance aux rachitiques, aux aveugles de naissance et aux sourds-muets, aux épileptiques et aux idiots, aux monstres même. » (4)

Cette conclusion a-t-elle surpris Couperus ? L’aura-t-elle amusé ? Il est certain qu’elle ne pouvait surprendre ceux qui avaient lu la fable politico-futuriste publiée par Maurice Spronk quelques années plus tôt, L’An 330 de la République (1894), qui porte en exergue les vers de Victor Hugo : « Temps futurs ! Vision sublime ! » et se termine par ces phrases : « Les barbares ont reconquis le monde. La civilisation est morte. » L’auteur peint dans cette utopie qui commence en l’an 313 de la République (l’an 2105 de l’ère chrétienne) « …un monde voué au culte de la technologie. L’accumulation des découvertes techniques n’a pas rendu l’humanité plus heureuse. Aliments synthétiques, appareils frigorifiques, machines permettant la reproduction instantanée, à un prix dérisoire, des objets fabriqués, la culture du sol rendue inutile par les progrès de la chimie, la quasi disparition du travail humain, le développement des moyens de locomotion ont fait de l’homme un être inapte au moindre effort, soutenu par des drogues à base d’alcool ou d’opium. Les progrès de la médecine donnent désormais leur chance aux rachitiques, aux aveugles de naissance et aux sourds-muets, aux épileptiques et aux idiots, aux monstres même. » (4)

Puis Spronck décrit la fin de la civilisation européenne à travers une invasion musulmane de l’Europe avant l’arrivée du Sultan à cheval sur les plages de Blankenberghe : « Le 28 vendémiaire 331, Ibrahim-el-Kébir lui-même arriva dans les Flandres. […] Le Sultan venait en personne prendre possession de son nouvel empire. » (5) Dans L’Auberge volante, G.K. Chesterton proposera une vision très proche mais dans une veine hilarante et jubilatoire, une vraie veine d’écrivain.

(1) Les artistes littéraires : études sur le XIXe siècle, Paris, Calmann Lévy, 1889.

(2) Anonyme, L’Ermitage, juin 1890, p. 136.

(3) Teodor de Wyzewa et le Cosmopolitisme littéraire en France à l’époque du Symbolisme, I, Presses Universitaires de Bruxelles, 1967, p. 57.

(4) Paolo Mantegazza, L’an 3000 rêve, traduction, introduction et notes Raymond Trousson, Paris, L’Harmatan, 2003, p. 21-22.

(5) M. Spronck, L’An 330 de la République, Paris, L. Chailley, 1894, p. 136.

UN ROMANCIER HOLLANDAIS

M. LOUIS COUPERUS

Au commencement de 1896, je me trouvais en Hollande. Un ami, Français établi à Rotterdam, me donna à lire la traduction encore manuscrite d’un roman dont on faisait grand bruit dans le public lettré néerlandais, qui avait été déjà publié avec succès en anglais et en allemand, et qui s’intitulait Majesté. De son auteur, Louis Couperus, je savais vaguement le nom par M. Théodor de Wyzéwa et par un article de la Bibliothèque universelle de Lausanne, en date de 1895 (*). Quant aux écrits mêmes de M. Louis Couperus, je les ignorais profondément, et j’admettais de confiance qu’ils fussent des chefs-d’œuvre admirables, exotiques et inconnus en France, quoique dignes d’un meilleur sort.

numéro de la revue De Parelduiker consacré à Couperus

La lecture de Majesté, commencée sans la moindre prévention par- ticulièrement favorable, me frappa donc d’autant plus que je ne m’attendais pas à une révélation de ce genre. Ce n’était point l’éternel roman, drame ou poème étranger, découvert par un traducteur ou un critique ingénieux, et dont toute la valeur est faite de quel- ques détails pittoresques, de quelques nouveaux traits de mœurs ou de caractère, qui amusent les blasés de la littérature et qui charment les abstracteurs de quintessence esthétique. C’était un récit très simple, presque sec, sans aucune surcharge descriptive, – sauf peut-être dans les premiers chapitres, – et d’une conception philosophique et morale extraordinairement forte. Le redoutable problème du gouvernement des sociétés modernes avait été posé là par l’auteur ; il en avait discuté les solutions contradictoires, et, de l’angoisse de ceux à qui incombe le lourd devoir héréditaire de conduire les peuples, il avait fait une tragédie poignante et puissante, une tragédie avec chœur à la manière antique, et dont le chœur était l’humanité elle-même.

La lecture de Majesté, commencée sans la moindre prévention par- ticulièrement favorable, me frappa donc d’autant plus que je ne m’attendais pas à une révélation de ce genre. Ce n’était point l’éternel roman, drame ou poème étranger, découvert par un traducteur ou un critique ingénieux, et dont toute la valeur est faite de quel- ques détails pittoresques, de quelques nouveaux traits de mœurs ou de caractère, qui amusent les blasés de la littérature et qui charment les abstracteurs de quintessence esthétique. C’était un récit très simple, presque sec, sans aucune surcharge descriptive, – sauf peut-être dans les premiers chapitres, – et d’une conception philosophique et morale extraordinairement forte. Le redoutable problème du gouvernement des sociétés modernes avait été posé là par l’auteur ; il en avait discuté les solutions contradictoires, et, de l’angoisse de ceux à qui incombe le lourd devoir héréditaire de conduire les peuples, il avait fait une tragédie poignante et puissante, une tragédie avec chœur à la manière antique, et dont le chœur était l’humanité elle-même.

En allant à la Haye, je rendis visite à M. Louis Couperus ; il me reçut une soirée chez lui, dans une de ces maisons hollandaises où la vie semble plus close que dans nos habitations de France ; la physionomie, du reste, le regard, les gestes, l’allure générale, tout décèle en ce jeune homme une existence plutôt intérieure et méditative, une âme plus disposée a se replier en soi qu’à s’épancher au dehors, un tempérament d’observateur flegmatique et de penseur concentré, avec une nuance de sensibilité voilée presque maladive. Le front, haut et large, est encore agrandi par une calvitie précoce ; la parole semble un peu hésitante, soit habitude de la réflexion solitaire, soit aussi parce qu’il s’exprime en français, purement, mais comme dans une langue dont il ne possède pas l’usage familier. Je ne sais d’ailleurs si son esprit et son talent ont été plus ou moins influencés par les littératures anglaise ou allemande ; la nôtre, en tout cas, ne parait pas l’avoir profondément pénétré ; il en parle d’une manière assez superficielle ; son enthousiasme pour les qualités réalistes de M. Émile Zola ressemble un peu à un enthousiasme de commande ; l’éloge, très vif et très vague, qu’il fait de l’auteur de l’Assommoir me donnerait même à supposer qu’il l’admire surtout par un sentiment de courtoisie internationale.

Il lui est arrivé parfois cependant, à lui aussi, d’être inculpé de réalisme, et on l’a vu, de ce chef, vertement relevé, au nom de la morale, par la critique protestante orthodoxe. Un jour, un rédacteur des Voix de la vérité et de la paix dénonça ses « saletés », lui reprocha la mort d’un jeune névropathe que la lecture du roman intitulé Fatalité avait, dit-on, induit au suicide, et demanda simplement que l’on établît en Hollande une Congrégation de l’Index pour proscrire des livres « qui souillent l’imagination de milliers d’hommes ». Cette indignation était excessive ; les licences de M. Louis Couperus nous semblent pâles en comparaison des plus timides descriptions de nos écrivains actuels ; son réalisme n’a pas le moindre rapport avec le pessimisme volontairement grossier et brutalement agressif de M. Émile Zola et de ses disciples ; au fond, il n’est pas même réaliste, dans le sens où nous avons coutume d’entendre le mot, et, lorsqu’il affirme n’appartenir à aucune école, on peut, par le plus rapide examen de ses œuvres, vérifier que son affirmation est parfaitement exacte.

À vingt ans, en 1884, il débuta par un volume de poésies. Fils d’un conseiller à la haute cour de justice de Java, il avait passé une partie de son enfance dans les colonies, d’où il ne revint définitivement que durant sa quinzième année. Ce séjour a-t-il laissé en lui quelques traces psychologiques, et a-t-il modifié dans une mesure quelconque les tendances originelles de son cerveau ? Lui-même ne le croit pas. On peut noter néanmoins qu’un critique allemand, Karl Busse, trouve dans son talent et dans sa manière « quelque chose qui n’est pas d’un Hollandais ». Ce « quelque chose », que M. Karl Busse ne spécifie d’ailleurs pas nettement, provient-il de réminiscences indécises rapportées du ciel des tropiques ? Ou bien a-t-il pour cause ce fait que les ancêtres du romancier étaient des émigrants d’Écosse, installés dans les Pays-Bas depuis la fin du quinzième siècle, et dont le nom n’est que la transcription latine du nom écossais Cowper ? Et puis, en somme, ce « quelque chose » existe-t-il vraiment ? C’est un point d'ethnologie littéraire à élucider.

Quoi qu’il en soit, l’essai juvénile de 1884, intitulé : Un Printemps de vers, fut accueilli avec faveur. Deux nouveaux volumes suivirent à quelques années d’intervalle, l’un qui a pour titre Orchidées, l’autre qui se compose de trois poèmes : Williswinde, Viviane et Semiramis. En dépit de l’éloge qu’un des plus éminents critiques de la Hollande, le professeur Jan ten Brink (**), a fait de ces poésies, M. Louis Couperus ne parait pas beaucoup y tenir, et il les considère volontiers comme des œuvres de jeunesse sans grande portée ; depuis 1889, il n’a écrit qu’en prose, et il estime avec raison que sa prose constitue son véritable titre de gloire. Sept romans de lui et un recueil de nouvelles ont déjà paru en moins de dix ans. De ces divers romans, le plus célèbre, et le plus justement célèbre, c’est Majesté ; c’est à lui – malgré la valeur des deux œuvres qui lui font suite : la Paix Universelle et Primo Cartello – que l’auteur doit sa réputation, et c’est lui qui mérite avant tous autres de n’être pas inconnu en France. Sa publication dans le Guide – qui correspond à peu près a notre Revue des Deux Mondes - fut un énorme et foudroyant succès, auquel ne manqua même pas l’éreintement des « jeunes » ; car il y a des « jeunes » en Hollande, et qui ne semblent pas avoir le caractère plus conciliant que chez nous ; l’un d’eux, dès l’apparition de Majesté, déclara que c’était là « de la littérature de tailleur ».

M. Louis Couperus avait longuement mûri son sujet avant d’en esquisser une seule ligne ; s’il le rédigea rapidement, en trois mois, presque sans correction, au lendemain de la mort de sa mère, il y avait songé durant plus de trois années. Un hasard lui en fournit l’idée première. Il feuilletait un jour une collection du Graphic ; il fut frappé par un portrait du tzar actuel, alors tzarevitch, au moment de son voyage dans l’Extrême-Orient ; le prince était représenté la tête penchée en avant, les yeux levés pour regarder au loin et comme perdus vers l’horizon, avec une expression intense de lourde mélancolie et de rêverie profonde. Tandis qu’il contemplait cette image banale d’une revue illustrée, tout un monde de pensées obscures envahissait le cerveau de l’écrivain ; le drame de ceux en qui réside la souveraineté, dans cette heure trouble de l’histoire qu’aujourd'hui nous traversons, s’évoqua de lui-même devant son esprit, et, comme d’autres avaient fait et refait déjà mille fois le roman de l’Ambitieux, de l’Amant ou du Jaloux, il médita d’écrire le roman du Roi.

numéro de la revue Bzzlletin consacré à Couperus

C’est une banalité de dire que, dans les civilisations modernes, l’ensemble des sentiments, des croyances, des instincts et des habitudes sur lesquels est fondée l’institution royale tend de plus en plus à disparaitre. Un souffle antihiérarchique et individualiste ou, pour parler plus simplement, un souffle d’anarchie a passé, depuis le dix-huitième siècle, sur toutes les âmes des pays d’Europe. L’idée de devoirs sociaux absolus, auxquels se trouvent nécessairement soumises toutes les créatures humaines, – qu’elles soient gouvernées ou qu’elles gouvernent, – non seulement semble perdue chez la plupart de nos contemporains, mais elle n’est même généralement plus comprise ; et la préoccupation ombrageuse et exclusive des droits imprescriptibles de chacun est devenue le dernier mot du progrès. Du moment où cette grande chose, qui s’appelait jadis la tribu, le clan, la cité, l’État, n’est plus que l’étiquette sous laquelle se groupent des intérêts personnels, liés par un « contrat », nous pouvons bien, en saine logique, avoir des obligations vis-à-vis de nos cocontractants, mais non point d’obligations préalables et primordiales vis-à-vis de l’État ; le principe d’autorité, quand nous ne le considérons pas comme une monstrueuse hérésie des anciens âges, nous apparait toujours, au fond de nos consciences, comme plus ou moins suspect ; et c’était tellement là la pensée intime de Jean-Jacques Rousseau que le régime représentatif même lui inspirait d’invincibles appréhensions, et que, pour écarter toute ombre d’une usurpation quelconque de pouvoir, il donna comme dernière conclusion a sa doctrine politique le gouvernement direct du peuple par le peuple. Nous en avons vu d’autres depuis – et de ceux dont l’opinion n’est pas négligeable – qui nous ont sérieusement, au nom d’un idéal humanitaire, prêché la théorie « du moins de gouvernement possible ».

C’est une banalité de dire que, dans les civilisations modernes, l’ensemble des sentiments, des croyances, des instincts et des habitudes sur lesquels est fondée l’institution royale tend de plus en plus à disparaitre. Un souffle antihiérarchique et individualiste ou, pour parler plus simplement, un souffle d’anarchie a passé, depuis le dix-huitième siècle, sur toutes les âmes des pays d’Europe. L’idée de devoirs sociaux absolus, auxquels se trouvent nécessairement soumises toutes les créatures humaines, – qu’elles soient gouvernées ou qu’elles gouvernent, – non seulement semble perdue chez la plupart de nos contemporains, mais elle n’est même généralement plus comprise ; et la préoccupation ombrageuse et exclusive des droits imprescriptibles de chacun est devenue le dernier mot du progrès. Du moment où cette grande chose, qui s’appelait jadis la tribu, le clan, la cité, l’État, n’est plus que l’étiquette sous laquelle se groupent des intérêts personnels, liés par un « contrat », nous pouvons bien, en saine logique, avoir des obligations vis-à-vis de nos cocontractants, mais non point d’obligations préalables et primordiales vis-à-vis de l’État ; le principe d’autorité, quand nous ne le considérons pas comme une monstrueuse hérésie des anciens âges, nous apparait toujours, au fond de nos consciences, comme plus ou moins suspect ; et c’était tellement là la pensée intime de Jean-Jacques Rousseau que le régime représentatif même lui inspirait d’invincibles appréhensions, et que, pour écarter toute ombre d’une usurpation quelconque de pouvoir, il donna comme dernière conclusion a sa doctrine politique le gouvernement direct du peuple par le peuple. Nous en avons vu d’autres depuis – et de ceux dont l’opinion n’est pas négligeable – qui nous ont sérieusement, au nom d’un idéal humanitaire, prêché la théorie « du moins de gouvernement possible ».

Qu’on suppose dès lors l’héritier d’une lourde et antique couronne, plus ou moins imbu de cette philosophie moderne, doutant de la moralité de ses prérogatives héréditaires parce qu’il ne croit pas a sa mission, parce qu’il ne comprend plus les devoirs de la souveraineté et parce qu’il n’en perçoit que les privilèges, inquiet devant ce qui lui apparaît en sa personne comme le simple bénéfice d’une iniquité séculaire, et cherchant vainement à se délivrer de cette « majesté » royale qui l’étreint et qui l’épouvante, on aura le roman de M. Louis Couperus. Son héros est, hélas ! l’arrière-neveu du prodigieux dégénéré qui s’appelle Hamlet, avec cette différence que le débile rêveur de la plateforme d’Élseneur n’a à régler qu’une affaire de famille, tandis que le fils des empereurs de Liparie sera voué à tenir entre ses mains les destinées d’une nation entière ; mais tous deux se sentent également inégaux à leur tâche ; tous deux tremblent et reculent sous les responsabilités qui les écrasent ; tous deux, dans leur impuissance d’agir, s’usent à raisonner, à analyser, à discuter avec eux-même, sans trêve et sans fin, jusqu’aux heures où l’intervention impérieuse de la volonté paternelle réveille, pour un moment, les globules de sang rouge dans les veines de ces spéculatifs énervés.

C’est une âme honnête, loyale et douce, que celle de ce prince Othomar, à qui doit appartenir un jour le trône de Liparie. Il est bon fils, bon frère, bon époux ; il sera bon père, a n’en point douter ; pas de misère humaine vers laquelle il ne se sente porté par une immense compassion ; pas de douleur qu’il ne songe à entourer de sympathie, à panser et à guérir. Placez-le dans une situation moyenne, où il n’ait à déployer aucune volonté et à prendre aucune initiative ; au lieu de le faire descendre d’une maison impériale, admettez que le ciel lui ait départi la grâce de naître dans une famille bourgeoise, avec un revenu suffisant pour lui épargner tout souci pécuniaire, il aurait dû être heureux. Mais comme il a raison quand il déclare « qu’il ne pourra pas régner » ! Et, avec les intentions les meilleures, quel piètre souverain il réserve à son peuple !

De son propre aveu, il est faible, il est mou, il est las ; il se demande parfois s’il n’est point lâche. Ce qui le rend pitoyable et tragique, c’est même la notion aiguë qu’il a de sa déchéance et son long effort pour réagir contre cette incapacité native : « Maman ! ô maman ! s’écrie-t-il en se serrant contre sa mère comme un petit enfant, tout le fardeau du pays tombe sur mes épaules et m’accable… Et je ne puis rien, je ne puis rien, je ne puis rien !... Je suis un pauvre garçon malade. » En réalité, s’il ne possède pas une constitution extraordinairement robuste, sa santé morale semble pourtant infiniment plus atteinte que sa vigueur physique ; il pense trop ; au fond, il n’est apte qu’à penser ; sous prétexte de s’éclairer sur les aspirations de ses futurs sujets, il lit les œuvres de Lassalle, de Karl Marx, de Bakounine, les brochures révolutionnaires d’un prince liparien anarchiste ; et l’infortuné ne s’aperçoit pas que ce vin hallucinant du mysticisme humanitaire est mauvais pour son faible organisme, et qu’il achève d’y empoisonner son pauvre cerveau. Chez ce fils d’un siècle qui a divinisé l’intelligence, voire l’intellectualisme, et en qui le fétichisme de la substance grise est passé à l’état de dogme, toute la vie, en effet, comme chez l’ascète antique, est monstrueusement remontée vers la tête ; il agite donc, en ses rêveries solitaires et sans fin, la question de savoir « ce qui est le meilleur, surtout ce qui est le plus juste ». Malheureusement, il n’accomplira jamais ni l’un ni l’autre. Flottant, inquiet, douloureux, il pèsera stérilement et à perpétuité le pour et le contre, sauf dans les cas où une volonté extérieure énergique suppléera la sienne, ou bien quand il sera entraîné presque à son insu par la pression brutale des circonstances ; il ne lui manque pour être roi, ou simplement pour être homme, que la vertu sans laquelle les autres ne sont que des quantités passives ou négatives ; de lui-même, il ne peut pas vouloir.

En face de cette pâle et troublante physionomie du prince des temps nouveaux, M. Louis Couperus a dressé la robuste figure du souverain à la manière ancienne, qui ne doute pas de ses droits, qui ne s’effraye pas de ses devoirs, qui ne complique pas son existence par des scrupules philosophiques, mais qui juge simplement qu’il a pour obligation en ce monde de régner, et qui règne. « Hautain, sûr, confiant en soi-même, sachant toujours sans hésiter ce qu’il doit faire, » Oscar, empereur de Liparie, professe comme maxime : « Vivre, c’est agir, et gouverner aussi, c’est agir. » Dès sa première jeunesse, il s’est donc voué à l’action : « Je ne me souviens pas, dira-t-il, de m’être jamais reposé quand j’étais prince héritier. » Et il ne paraît guère s’être reposé davantage depuis son avènement ; il n’en a pas le loisir. Sans cesse au travail, réglant chaque jour, en compagnie de quelques ministres choisis par lui, les affaires de l’empire, brisant avec une impitoyable rigueur les moindres velléités d’indiscipline de son peuple, il accepte hardiment, et d’un cœur tranquille, toutes les responsabilités les plus graves, et il ne comprend rien au tempérament complexe et timide de son fils ; il s’attriste ou il s’irrite de ces sentiments « qui ne sont pas d’un prince ». Non pas qu’il ait l’âme moins grande et un moindre souci d’accomplir intégralement sa tâche : « Place ton but très haut, » conseillera-t-il à Othomar. Non pas qu’il soit dépourvu de sensibilité ; on le verra sangloter devant le lit de mort de son plus jeune enfant. Mais une idée le domine et le mène : l’idée de l’État, dont il a la garde, et à laquelle il subordonne tout, ses sujets, sa famille et lui-même.

Portrait de Couperus, par Antoon van Welie (1916)

Pour marquer la profondeur du conflit psychologique perpé- tuellement latent entre le père et le fils, – conflit qui éclatera un jour en un dialogue violent et d’une allure dramatique parfaitement belle, – rien ne semble plus significatif que certains passages des chapitres où se trouve raconté le mariage du prince héritier. Celui-ci a été envoyé par l’empereur à la cour royale de Gothland, en vue d’une union possible avec l’archiduchesse Valérie ; il faut bien « assurer la dynastie des Czyrkiski-Xanantria ». Le futur souverain de Liparie se présente au château d’Altseeborgen en pleine tragédie intime. Un peu contre le gré de son entourage, l’archiduchesse a aimé jadis un prince, Léopold von Lohe-Obkowitz, possesseur d’une principauté « qui mesure bien six mètres carrés » ; ils ont échangé des promesses ; brusquement, Léopold von Lohe s’est épris à Nice d’une actrice célèbre ; il en a fait sa maitresse, et il va renoncer à ses droits pour l’épouser. La nouvelle de ce parjure arrive brutalement à la connaissance de la jeune fille par un journal qui traîne sur une table ; c’est l’écroulement de ses rêves ; c’est, au fond de son cœur, la sensation de l’irréparable et le dégoût de l’humanité, qui lui feront presque souhaiter la mort. Par fierté, elle renferme sa douleur dans son sein, et elle se tait ; mais, sous le masque qu’elle s’impose, on la sent souffrir affreusement. Aussi, lorsque ses parents eux-mêmes invitent Othomar à l’entretenir de ses projets de fiançailles, celui-ci, avec l’affinement de sa délicatesse instinctive, comprend aussitôt ce qu’il y aurait de cruel à seulement effleurer par des paroles indiscrètes la blessure ouverte d’hier ; il refuse ; il repartira sans avoir rien dit ; il reviendra plus tard : « Non, c’est impossible, réplique-t-il. Épargnons-la. Si elle devient ma femme, elle le deviendrait donc au moment où elle en aime un autre. N’est-ce pas déjà assez terrible que cela se décide après des mois ?... Il n’y a pas de raisons d’État qui exigent que mon mariage soit si vite conclu. »

Pour marquer la profondeur du conflit psychologique perpé- tuellement latent entre le père et le fils, – conflit qui éclatera un jour en un dialogue violent et d’une allure dramatique parfaitement belle, – rien ne semble plus significatif que certains passages des chapitres où se trouve raconté le mariage du prince héritier. Celui-ci a été envoyé par l’empereur à la cour royale de Gothland, en vue d’une union possible avec l’archiduchesse Valérie ; il faut bien « assurer la dynastie des Czyrkiski-Xanantria ». Le futur souverain de Liparie se présente au château d’Altseeborgen en pleine tragédie intime. Un peu contre le gré de son entourage, l’archiduchesse a aimé jadis un prince, Léopold von Lohe-Obkowitz, possesseur d’une principauté « qui mesure bien six mètres carrés » ; ils ont échangé des promesses ; brusquement, Léopold von Lohe s’est épris à Nice d’une actrice célèbre ; il en a fait sa maitresse, et il va renoncer à ses droits pour l’épouser. La nouvelle de ce parjure arrive brutalement à la connaissance de la jeune fille par un journal qui traîne sur une table ; c’est l’écroulement de ses rêves ; c’est, au fond de son cœur, la sensation de l’irréparable et le dégoût de l’humanité, qui lui feront presque souhaiter la mort. Par fierté, elle renferme sa douleur dans son sein, et elle se tait ; mais, sous le masque qu’elle s’impose, on la sent souffrir affreusement. Aussi, lorsque ses parents eux-mêmes invitent Othomar à l’entretenir de ses projets de fiançailles, celui-ci, avec l’affinement de sa délicatesse instinctive, comprend aussitôt ce qu’il y aurait de cruel à seulement effleurer par des paroles indiscrètes la blessure ouverte d’hier ; il refuse ; il repartira sans avoir rien dit ; il reviendra plus tard : « Non, c’est impossible, réplique-t-il. Épargnons-la. Si elle devient ma femme, elle le deviendrait donc au moment où elle en aime un autre. N’est-ce pas déjà assez terrible que cela se décide après des mois ?... Il n’y a pas de raisons d’État qui exigent que mon mariage soit si vite conclu. »

Pas de raisons d’État ! il ne les voit pas, en effet ; ou plutôt elles sont primées chez lui par les raisons du cœur ; et c’est bien là ce que son père appelle « des idées qui ne sont pas d’un prince ». Car il importait que ces fiançailles fussent annoncées le plus tôt possible aux diverses chancelleries d’Europe ; car, cette question réglée le cabinet liparien aurait pu se consacrer entièrement à la réorganisation de l’armée ; car les délais auxquels on se trouve contraint donnent déjà lieu a des commentaires, et le vieil empereur ne cache pas à son fils jusqu’à quel point son accès de « sentimentalité bourgeoise » le mécontente et l’embarrasse. « Un désagrément tel que celui dont le prince von Lohe-Obkowitz a affligé votre future fiancée, nous l’avons tous éprouvé, une fois ou l’autre, dans notre vie ; et cela peut, certes, pendant quelques jours, causer une grande douleur, mais cela reste un sentiment absolument personnel et intérieur, et ne peut en aucune façon influer sur les affaires d’un aussi grand intérêt politique que le mariage d’un futur empereur de Liparie... » Au fond, lorsqu’il traite avec cette placidité indifférente « les sentiments personnels et intérieurs », le dur dominateur n’est-il pas dans la vérité ? Par simple instinct, ne voit-il pas, plus justement que son fils, où se trouve le devoir ? Et, en définitive, ne remplit-il pas mieux son rôle de souverain ?

Dans ce débat entre deux idéalismes contradictoires, M. Louis Couperus s’est soigneusement gardé de prendre parti. Pas une phrase, pas un mot, ne laissent entrevoir s’il est pour Othomar ou pour Oscar. Quand on l’a interrogé, il a refusé de répondre, alléguant qu’il n’avait jamais voulu faire « autre chose qu’un roman, une œuvre d’art, et d’art seulement ». C’est possible. Mais alors, qu’il l’ait voulu ou non, la logique éternelle et inévitable de l’histoire humaine a répondu pour lui, et, quelles que fussent les sympathies secrètes qui l’entraînaient peut-être vers le jeune prince de Liparie, il a été obligé de conclure implicitement qu’en fin de compte la vérité et la raison se trouvaient du côté du vieil empereur.

Quand s’ouvre le roman de la Paix universelle, qui fait une première suite à Majesté, Othomar est monté sur le trône. Loyalement, il veut tenter la réalisation de ses projets, et il commence par convoquer un congrès de la paix à Lipara, en vue de proclamer en Europe le désarmement général. Ce congrès heureusement ne déchaîne pas la guerre. Il reste inoffensif et inutile. Pour cette fois, tout le mal se réduit à une simple humiliation diplomatique que subit le gouvernement liparien. Il n’y a pas au moins de sang répandu.

Hooge Troeven (Primo Cartello), 4me de couverture dessinée par Berlage

La réforme de la Constitution intérieure de l’empire ne bénéficie pas en revanche d’une pareille bonne fortune. Le souverain, qui pensait qu’après la révision « tout irait bien », s’aperçoit, avec une stupeur dont la sincérité lui sert d’excuse, qu’il n’a abouti qu’a mécontenter en bloc l’aristocratie, les classes moyennes et le peuple. Le peuple, comme son maître, s’attendait ingé- nument à ce que « tout allât bien ». Il ne tarde pas à constater que le libéralisme impérial ne lui rapporte ni un morceau de pain en plus, ni un quart d’heure de travail en moins. Son désespoir s’augmente de toute la somme des illusions qu’il avait conçues et se traduit, exactement comme sous le règne précédent, par une insurrection. En raison de quoi il faut toujours, comme sous le gouvernement d’Oscar, rappeler au pouvoir un ministre à poigne et réprimer l’émeute par la violence. Le pauvre monarque se consolera de son incapacité par des considérations philosophiques d’ordre général : « Nous sommes placés par une puissance inconnue, supérieure, sur l’échiquier de la vie, et cette puissance ne nous laisse que l’illusion de la volonté... je vois que personne n’a tort, que tous pensent comme ils doivent penser... Tout arrive comme tout devait arriver. » Fatalisme commode, qui, une fois de plus, le dispense de vouloir et d’agir !

La réforme de la Constitution intérieure de l’empire ne bénéficie pas en revanche d’une pareille bonne fortune. Le souverain, qui pensait qu’après la révision « tout irait bien », s’aperçoit, avec une stupeur dont la sincérité lui sert d’excuse, qu’il n’a abouti qu’a mécontenter en bloc l’aristocratie, les classes moyennes et le peuple. Le peuple, comme son maître, s’attendait ingé- nument à ce que « tout allât bien ». Il ne tarde pas à constater que le libéralisme impérial ne lui rapporte ni un morceau de pain en plus, ni un quart d’heure de travail en moins. Son désespoir s’augmente de toute la somme des illusions qu’il avait conçues et se traduit, exactement comme sous le règne précédent, par une insurrection. En raison de quoi il faut toujours, comme sous le gouvernement d’Oscar, rappeler au pouvoir un ministre à poigne et réprimer l’émeute par la violence. Le pauvre monarque se consolera de son incapacité par des considérations philosophiques d’ordre général : « Nous sommes placés par une puissance inconnue, supérieure, sur l’échiquier de la vie, et cette puissance ne nous laisse que l’illusion de la volonté... je vois que personne n’a tort, que tous pensent comme ils doivent penser... Tout arrive comme tout devait arriver. » Fatalisme commode, qui, une fois de plus, le dispense de vouloir et d’agir !

Après son double échec, il ne lui restera plus, pour bien établir la banqueroute de ses idées, qu’à se désavouer lui-même. C’est ce qu’il fera, dans la seconde suite de Majesté, dans le roman qui s’intitule Primo Cartello, lorsqu’il obligera le prince Wladimir à rompre un amour de jeunesse pour contracter une union politique. On le verra alors invoquer à son tour la raison d’État, dans des termes presque identiques à ceux dont s’était servi jadis son père, au moment du mariage avec l’archiduchesse Valérie. Au dernier chapitre de cette longue histoire, c’est, du fond de sa tombe, l’empereur Oscar qui l’emporte et qui impose à son héritier la vieille tradition gouvernementale, dont lui-même a pu se croire, avant de mourir, le dernier représentant...

Par une coïncidence curieuse, – puisque certainement aucun des deux auteurs ne s’est inspiré de l’autre, – presque au moment où Louis Couperus publiait Majesté, un écrivain français, M. Jules Lemaître, dans son roman des Rois, traitait le même sujet, avec une affabulation à peu près semblable, pour aboutir à des conclusions pareilles.

Par une coïncidence curieuse, – puisque certainement aucun des deux auteurs ne s’est inspiré de l’autre, – presque au moment où Louis Couperus publiait Majesté, un écrivain français, M. Jules Lemaître, dans son roman des Rois, traitait le même sujet, avec une affabulation à peu près semblable, pour aboutir à des conclusions pareilles.

Christian XVI, « par la grâce de Dieu, roi d’Alfanie, » semblerait décalqué sur le portrait d’Oscar, empereur de Liparie, à moins que ce ne fût Christian qui eût servi de modèle à Oscar. Christian XVI, le seul des monarques de l’Europe, « avec l’empereur d’Allemagne, le tzar et le Grand Turc, » qui croie encore à « son droit divin », a, dès sa jeunesse, retranché de sa vie « tout ce qui ne s’accordait pas avec son devoir souverain et tout ce qui eût pu l’en détourner » ; son mariage a été subordonné à sa politique ; il se défie d’une « certaine sentimentalité » qui ne lui parait pas compatible avec les obligations de sa charge ; il estime que les rois, « étant rois, » ne doivent pas se laisser aller « à des idées et à des passions de simples particuliers ». Et il paye lui-même d’exemple. Lorsqu’on vient lui annoncer, au milieu de troubles révolutionnaires qui bouleversent l’AIfanie, l'assassinat simultané de ses deux fils, il se contente de répondre : « Dans la situation actuelle du royaume, leur mort même n’est peut-être pas le pire malheur auquel je doive m’attendre. »

La destinée a donné pour héritier à ce rude homme d’État une silhouette falote de rêveur maladif, honnête, sincère, charitable et aussi bien intentionné que le prince Othomar de Liparie, – moins tragique pourtant, parce que l’on ne sent pas aussi nettement en lui la conscience douloureuse de son infériorité. Avec « ses traits affinés et doux » et « son air d’un professeur d’Université », le prince Hermann possède peut-être toutes les qualités désirables pour l’enseignement de la philosophie ; dès qu’il s’agit, par malheur, de gouverner, on lui adresserait volontiers le sage conseil de la courtisane des Confessions, et on le renverrait « à l’étude de la mathématique ». Tout en lui est « lassitude, désenchantement ou terreur de régner » ; il n’a pas foi en sa mission ; « sa majesté lui pèse, » comme à Othomar, et il ne demande qu’à renoncer à sa couronne, comme Othomar. Incompris dans son ménage, il file le pur et chaste amour avec une jeune comtesse anarchiste, Mlle Frida de Thalberg ; à eux deux, ils rêvent longuement, pendant leurs rendez-vous, aux humbles, aux petits, aux misérables. Il en résulte, dès qu'Hermann se trouve maître du pouvoir, que son premier soin est d’autoriser largement les manifestations populaires dans la rue. Et, comme ces manifestations dégénèrent naturellement aussitôt en émeutes, son premier acte de souveraineté consiste à faire marcher l’armée contre la foule, et à réprimer d’autant plus durement l’insurrection qu’il lui a laissé prendre un plus redoutable développement. Au total, le mysticisme humanitaire du prince ne coûte, pour commencer, que la mort de six ou huit cents pauvres diables, dont une centaine de femmes et d’enfants. Et, comme l’ami platonique de Mlle de Thalberg a bon cœur, il pleure devant ce massacre des larmes amères, – sans pourtant paraître suffisamment comprendre qu’il en est le seul auteur vraiment responsable, et qu’il eût pu l’éviter en adoptant dès le début quelques faibles et anodines mesures de police...

couverture de Wereldvrede (Paix universelle) dessinée par Berlage

En somme, l’impression dernière qui se dégage de ces deux romans, – d’une inégale valeur littéraire, mais également dignes d’attention l’un et l’autre comme documents de psychologie sociale, – c’est que la royauté s’en va. Et elle s’en va, non pas seulement, ainsi que l’a dit un des grands dignitaires de l’Église de France, parce que « les institutions et les sentiments monarchiques » n’existent plus chez les peuples, mais aussi parce qu’ils ne semblent plus guère exister chez les monarques eux-mêmes. Nous savons bien que ni M. Louis Couperus, ni M. Jules Lemaître n'ont trouvé uniquement dans leur imagination les types d’Othomar et d’Hermann ; parfois, certaines pages de leurs œuvres évoquent brusquement à nos yeux des souvenirs qui sont d’hier ; certains actes ou certaines paroles de leurs héros ont été vécus ou ont été dites voici quelques années à peine ; à travers la mince enveloppe du roman, on touche du doigt à chaque minute la réalité vivante et contemporaine.

Et, quand on contemple cette désagrégation et cet effondrement d’un des grands principes sur lesquels était fondée l’organisation des sociétés modernes, on ne peut que se demander avec angoisse quel principe nouveau et inconnu s’élabore autour de nous dans les mystérieuses profondeurs de la vie universelle, pour remplacer ce qui n’est plus. La royauté se meurt ! Soit ! D’aucuns affirmeront même qu’elle est morte. N’y contredisons pas. Verrons-nous s’installer sur ses ruines les dictatures démocratiques à la manière des deux empires français, ou selon la formule des États-Unis américains ? Pouvons-nous croire encore à la vitalité du parlementarisme libéral, tel qu’il a été pratiqué par notre troisième République, par la monarchie italienne, dans les royaumes imaginaires de Liparie et d’Alfanie ? Quant au socialisme, lorsqu’il ne se présente pas simplement comme une des formes de l’anarchisme révolutionnaire, nous sommes bien contraints d’avouer qu’il n’est plus qu’un conte de fées pour amuser la tristesse des misérables. À dire vrai, l’anarchie seule triomphe ; et l’anarchie n’est pas une solution. Comme après la chute de l’oligarchie romaine, comme au lendemain de l’invasion des barbares, comme à l’époque de la Renaissance, l’humanité, depuis la Révolution française, ne marche plus sur route ; parvenue à un carrefour de l’histoire, elle y cherche éperdument, dans la confusion et le désordre d’une foule en détresse, la nouvelle voie où elle reformera ses rangs pour reprendre sa course vers l’avenir. Malheureusement, nul ne sait ici-bas si le jour du départ est proche, et combien de larmes, et combien de sang devront, en attendant, couler encore.

Maurice SPRONCK

(*) J. Béraneck, « Un romancier hollandais contemporain : Louis Couperus », Bibliothèque universelle et Revue de Genève, 1895, 100, t. LVIII, p. 304-328 et p. 543-574.

(**) Voir à propos de Jan ten Brink « La littérature hollandaise de 1815 à 1900 ».

« Elle est professeur de lettres classiques, lui est architecte. Max et Julia s’aiment depuis dix ans mais désespèrent de fonder une famille. Las d’attendre que le miracle opère, le couple se lance dans l’aventure de l’adoption.

« Elle est professeur de lettres classiques, lui est architecte. Max et Julia s’aiment depuis dix ans mais désespèrent de fonder une famille. Las d’attendre que le miracle opère, le couple se lance dans l’aventure de l’adoption.

VvdM.

VvdM.