Joseph Albert Alberdingk Thijm

(1820-1889)

À la fin du XIXe siècle, la collection « La Nouvelle Bibliothèque Populaire » (à DIX centimes) de l’éditeur Henri Gautier (1855-1938), créée en 1887 pour accueillir les classiques de la littérature française et étrangère, a accordé une petite place aux écrivains néerlandais. Sur les 500 fascicules que semble avoir compté la collection, on relève ainsi :

J.J. Cremer, Intérieurs hollandais. Scènes villageoises, traduction inédite avec une notice biographique et littéraire sur l’auteur (n° 62, 1888) ;

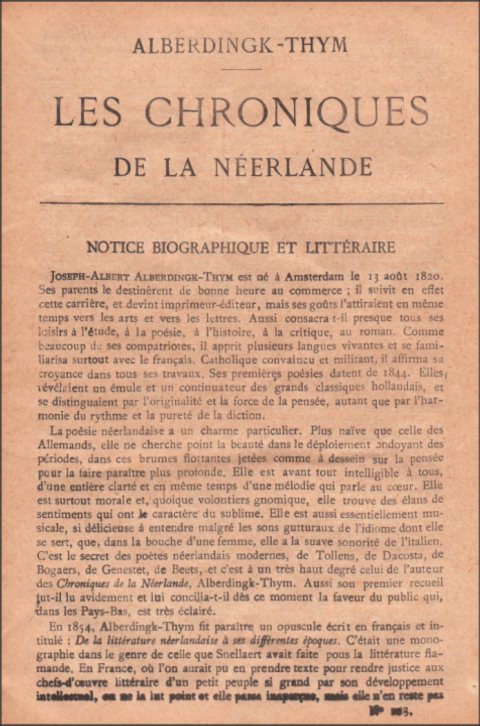

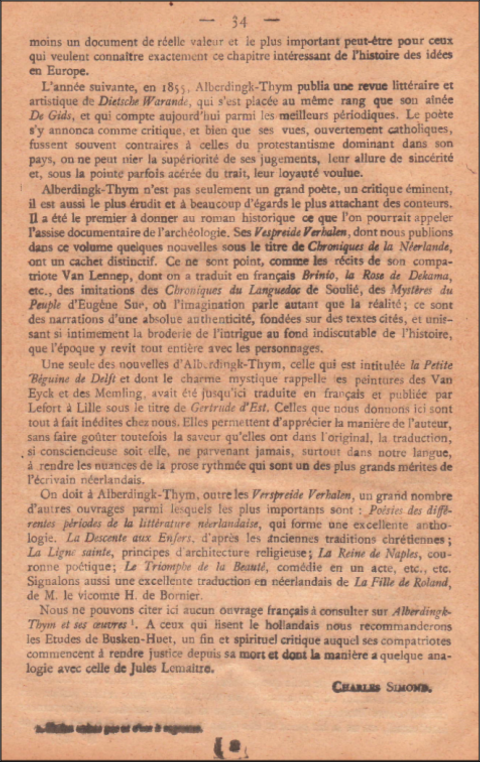

Alberdingk Thijm, Chroniques de la Néerlande, avec une notice biographique et littéraire de Charles Simond (n° 103, 1888) ;

Hildebrand, Prose (extrait de Camera Obscura) et Poésie, avec une étude sur la vie et l’œuvre de N. Beets par Charles Simond (n°187, 1890) ;

Bilderdijk, Poèmes néerlandais (n° 205, 1890) ;

Conrad Busken-Huet, Portraits du temps (n° 281, 1892) ;

Erasme, Ce que les femmes pensent de leurs maris (n° 332, 1892 ou 1893) ;

et, rangé parmi les dramaturges… allemands, Joost van de Vondel, Lucifer, tragédie en 5 actes avec une étude sur la vie et l’œuvre de Vondel par Charles Simond (n° 126, 1888 ou 1889).

Pour mieux évaluer l’originalité et l’importance de cette initiative éditoriale, citons un auteur de l’époque, le pédagogue protestant radical-socialiste Fernand Buisson (1841-1932), proche colla- borateur de Jules Ferry, et futur prix Nobel de la paix : « Nous ne saurions sans injustice passer sous silence une entreprise beaucoup plus importante et qui se continue avec un remarquable succès. C’est la Nouvelle Bibliothèque populaire à 10 centimes, qui en est à son 420e volume (il en paraît un par semaine). Ayant réussi à durer, cette collection a réussi à se faire connaître ; on la voit maintenant dans les kiosques et dans les gares, où son bas prix, son petit format et son très bon air triomphent de l’indifférence ordinaire du public.

Quand cette publication a commencé, la plupart sans doute de ceux qui l’ont vue naître lui auraient prédit une existence éphémère. Les objections ne manquaient pas, et il y en avait de toute sorte. Elle a su vivre pourtant, cette petite Bibliothèque populaire, rendre de véritables services et pénétrer un peu partout, jusque dans nos écoles. Ces modestes livraisons de 32 pages chacune sont encore jusqu’ici le meilleur sinon le seul spécimen d’une publication répondant en partie à ce que souhaite le Conseil supérieur. En effet, un coup d’œil sur le catalogue montre qu’il y a là un choix de trésors empruntés à la littérature classique de tous les temps et de tous les pays.

On y trouve les anciens représentés par des traductions comme on en fait depuis quelques années pour l’enseignement moderne et pour les lycées de filles. Il y a peu de temps, rien de pareil n’existait ; c’est une grande lacune heureusement comblée dans l’éducation populaire : les abonnés de cette bibliothèque ont pu lire ainsi le Criton, le Philoctète de Sophocle, les plus beaux épisodes de l’Énéide, les Catilinaires de Cicéron, la Vie d’Agricola de Tacite, les discours de Démosthène, des extraits de Thucydide, etc.

L'imposante biographie signée Michel van der PLas

Vader Thijm, Anthos/Lannoo, 1995

Les littératures étrangères y sont représentées par Cervantes (extraits de Don Quichotte), Calderon, Camoens (extraits des Lusiades) ; Burke et Fox (les plus beaux morceaux oratoires), Schiller, Gœthe, Grimm (contes), Shakespeare, Washington Irving, W. de Humboldt, lord Byron, etc. Les traductions des plus célèbres œuvres contemporaines n’y sont pas rares : George Eliot, Ouida, Miss Cummins, Mme Beecher Stowe, Carmen Sylva, pour ne citer que des femmes, y ont leur large place. Une des dernières et des plus intéressantes livraisons donne d’amples fragments des Niebelungen, d’autres le livret de Lohengrin, les poètes russes, Disraeli, O’Connell, Mgr Ireland, etc.

Mais c’est surtout pour les lectures à faire en plein courant de notre littérature nationale que le choix est abondant, libre et heureusement varié.

Quelques auteurs du moyen âge et du quinzième siècle (Jacques de Voragine, la Légende Dorée, les vieux poètes français, les vieux noëls), tous les meilleurs morceaux du seizième, non seulement les chefs-d’œuvre consacrés (Marot, Ronsard), mais beaucoup de ceux dont tout le monde sait le titre, et que personne ne lit (petits morceaux d’Érasme, la Satire Menippée) ; au dix-septième et au dix-huitième siècle, outre tous les grands classiques avec leurs œuvres ou in extenso, ou sous forme de fragments et d’épisodes, un grand choix de pièces extraites des mémoires et des œuvres de second ordre trop éclipsées par l’éclat des grands noms des siècles. (Marivaux, Dancourt, Saint-Simon, Lesage, de Retz, Rivarol, Voiture, J.-B. Rousseau, Mme Vigée-Lebrun, Furetière, Fontenelle, Mme de La Fayette, Ducis, Saint-Evremont, Marmontel, de Brosses, etc.)

Enfin les éditeurs ont réussi à faire figurer dans cette collection un très grand nombre d’œuvres contemporaines sinon entières, du moins par des fragments très suffisants pour permettre d’en juger. Citons par exemple : Mistral, Gérard de Nerval, Victor de Laprade, Lamartine, Fr. Coppée, Ferdinand Fabre, H. de Bornier, Paul Bourget, Alph. Daudet, André Theuriet, Jules Claretie, M. de Voguë, Maupassant, Jules Lemaître, Michelet, Henri Meilhac, Xavier Marmier, Jean Aicard, Mme Adam.

En somme on le voit, cette collection, sans avoir été faite expressément en harmonie avec les nouveaux programmes, se trouve en faciliter singulièrement l’application. Et l’on en extrairait assez aisément une série correspondant à ces programmes et en donnant tout l’essentiel. Il y manque évidemment plusieurs des conditions requises ou du moins désirables pour notice public scolaire : le choix des morceaux n’est pas toujours fait en vue et à l’intention de la jeunesse, quoiqu’il soit généralement bon et même sévère ; les notes font défaut, les notices de M. Simond sont un peu brèves, quelquefois banales, d’autres fois sans intérêt pour la jeunesse. Pourtant il ne faut pas être plus royaliste que le roi, ni plus académique que l’Académie française, qui, sur le rapport de M. Camille Doucet, a décerné un prix, en 1893, “à M. Charles Simond, directeur et rédacteur principal d’une publication populaire, contenant de piquantes notices sur les grands écrivains de toutes les littératures, jointes à d’importants extraits de leurs œuvres”. Le nouveau directeur de la Bibliothèque populaire, M. Alfred Ernst, sous-bibliothécaire à Sainte-Geneviève, tiendra à honneur de continuer cette tradition. Nous pouvons donc dire que si ce recueil n’est pas fait pour nous, néanmoins il ne nous est pas défendu, comme disait Molière, de prendre notre bien où nous le trouvons. » (« La Lecture en classe, à l’étude et dans la famille », Revue pédagogique, T. 25, n° 7, juillet 1894, p. 16-18 – cette revue avait été fondée par le même F. Buisson ).

Thijm sur son lit de mort (dbnl)

Chacune des livraisons de la Nouvelle Bibliothèque Populaire compte donc 32 pages ; elle ne mentionne (généralement) pas le nom du traducteur. Dans le cas de Vondel, il s’agit en réalité, comme nous l’apprend Pierre Brachin dans « Vondel in het Franse pak. Twee moderne Franse interpretaties van ‘Jozef in Dothan’ » (E.K. Grootes & S.F. Witstein (dir.), Visies op Vondel na 300 jaar, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1979) d’une réédition de la traduction en prose de Jean Cohen parue initialement dans Chefs-d’œuvre du théâtre hollandais, tome I : P.C. Hooft (L’Origine des Hollandais), J. van den Vondel (Lucifer & Gilbert d’Amstel, la destruction de sa ville et son exil), P. Langendyk (Les Mathématiciens ou La Jeune fille en fuite & Krélis Louwen, ou Alexandre le Grand au festin du poète), Paris, Ladvocat, Paris, 1822. Pour Hildebrand, il s’agit sans doute – du moins pour partie – d’une traduction du directeur de la collection, le polygraphe Charles Simond, de son vrai nom Paul Adolphe Van Cleemputte (1837-1916), lequel a aussi semble-t-il publié sous les pseudonymes Pierre Durandal et Paul Largillière. Il en va probablement de même du livret de Jacobus Johannes Cremer (on trouve en 1905 sous le nom de Charles Simond un Mie-au-berceau, conte néerlandais d’après Jacobus Johannes Cremer, 1905). Ce publiciste, journaliste et romancier belge a traduit, adapté ou « imité » de nombreux textes de différentes langues européennes (anglais, allemand, danois, tchèque, finnois…). On peut imaginer qu’il s’est chargé en personne de transposer les quelques nouvelles de Josephus Albertus Alberdingk Thijm (1820-1889) figurant dans Chroniques de la Néerlande – à moins que l’auteur ait lui-même mis la main à la pâte dans ses vieux jours. Le talent du Néerlandais à manier le français était incontestable ainsi que l'affirme son biographe et que le prouvent les nombreuses publications qu’il a rédigées dans cette langue dont L’Art et l’archéologie en Hollande ou De la littérature néerlandaise à ses différentes époques – sur un total de 2400 écrits ! (Auparavant, certaines de ses œuvres avaient été traduites par l’abbé Désiré Carnel, par exemple Gertrude d’Est, légende, Paris, J. Tardieu, 1859.) On peut aussi parler de talent à propos de Charles Simond : compte tenu de la charge considérable de travail que représentait son activité éditoriale, on peut en effet se demander où il trouvait le temps de traduire autant et si bien. Les trois nouvelles qui composent la livraison Chroniques de la Néerlande, à savoir « Le Premier livre de la chronique de Berkele », « L’Organiste de la cathédrale » et « Les Martyrs de Gorcum » témoignent d’un art affirmé de la traduction. Si le format de la publication (ou d’autres motifs ?) a imposé certaines coupures au fond guère préjudiciables, le rendu est d’une qualité et d’une précision qu’on aurait aimé retrouver, par exemple, chez les traducteurs d’un Louis Couperus au tournant du siècle.

Chacune des livraisons de la Nouvelle Bibliothèque Populaire compte donc 32 pages ; elle ne mentionne (généralement) pas le nom du traducteur. Dans le cas de Vondel, il s’agit en réalité, comme nous l’apprend Pierre Brachin dans « Vondel in het Franse pak. Twee moderne Franse interpretaties van ‘Jozef in Dothan’ » (E.K. Grootes & S.F. Witstein (dir.), Visies op Vondel na 300 jaar, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1979) d’une réédition de la traduction en prose de Jean Cohen parue initialement dans Chefs-d’œuvre du théâtre hollandais, tome I : P.C. Hooft (L’Origine des Hollandais), J. van den Vondel (Lucifer & Gilbert d’Amstel, la destruction de sa ville et son exil), P. Langendyk (Les Mathématiciens ou La Jeune fille en fuite & Krélis Louwen, ou Alexandre le Grand au festin du poète), Paris, Ladvocat, Paris, 1822. Pour Hildebrand, il s’agit sans doute – du moins pour partie – d’une traduction du directeur de la collection, le polygraphe Charles Simond, de son vrai nom Paul Adolphe Van Cleemputte (1837-1916), lequel a aussi semble-t-il publié sous les pseudonymes Pierre Durandal et Paul Largillière. Il en va probablement de même du livret de Jacobus Johannes Cremer (on trouve en 1905 sous le nom de Charles Simond un Mie-au-berceau, conte néerlandais d’après Jacobus Johannes Cremer, 1905). Ce publiciste, journaliste et romancier belge a traduit, adapté ou « imité » de nombreux textes de différentes langues européennes (anglais, allemand, danois, tchèque, finnois…). On peut imaginer qu’il s’est chargé en personne de transposer les quelques nouvelles de Josephus Albertus Alberdingk Thijm (1820-1889) figurant dans Chroniques de la Néerlande – à moins que l’auteur ait lui-même mis la main à la pâte dans ses vieux jours. Le talent du Néerlandais à manier le français était incontestable ainsi que l'affirme son biographe et que le prouvent les nombreuses publications qu’il a rédigées dans cette langue dont L’Art et l’archéologie en Hollande ou De la littérature néerlandaise à ses différentes époques – sur un total de 2400 écrits ! (Auparavant, certaines de ses œuvres avaient été traduites par l’abbé Désiré Carnel, par exemple Gertrude d’Est, légende, Paris, J. Tardieu, 1859.) On peut aussi parler de talent à propos de Charles Simond : compte tenu de la charge considérable de travail que représentait son activité éditoriale, on peut en effet se demander où il trouvait le temps de traduire autant et si bien. Les trois nouvelles qui composent la livraison Chroniques de la Néerlande, à savoir « Le Premier livre de la chronique de Berkele », « L’Organiste de la cathédrale » et « Les Martyrs de Gorcum » témoignent d’un art affirmé de la traduction. Si le format de la publication (ou d’autres motifs ?) a imposé certaines coupures au fond guère préjudiciables, le rendu est d’une qualité et d’une précision qu’on aurait aimé retrouver, par exemple, chez les traducteurs d’un Louis Couperus au tournant du siècle.

R. van Rijswijck,

De Spektator van J.A. Alberdingk Thijm 1842-1850,

Walburg Pers, 2009

étude portant sur l'une des revues dominées par Thijm

Comme l’indique F. Buisson – non sans quelques remarques dépréciatives peut-être liées aux positions idéologiques de leur auteur ou encore à la production pléthorique de Charles Simond –, le directeur de « La Nouvelle Bibliothèque Populaire » écrivait une notice pour présenter chaque auteur édité. C’est celle de deux pages qu’il a consacrée à Alberdingk Thijm que nous reproduisons ci-dessous avant – une prochaine fois – de revenir sur la vie d’Alberdingk Thijm et de donner la version française du très beau texte « L’Organiste de la cathédrale ».*

* Relevons que si, dans La Littérature hollandaise (Armand Colin, 1962), Pierre Brachin consacre un paragraphe au « prodigieux autodidacte » J.A. Alberdingk Thijm, l’Histoire de la littérature néerlandaise (Fayard, 1999), ouvrage cinq fois plus épais, ne mentionne pas même son nom !