Ô Mère-Flandre !

Prosper Van Langendonck

et les Lettres flamandes,

par Pierre Broodcoorens

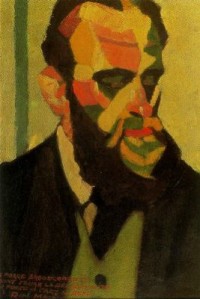

P. Broodcoorens, par Magritte, 1921

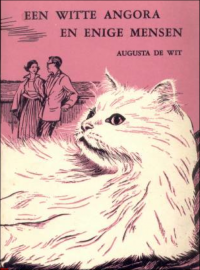

Né à Bruxelles en 1885, l’écrivain d’expression française Pierre Broodcoorens a laissé parler ses convictions socialistes ainsi que son attachement à la Flandre occidentale dans son théâtre, sa poésie (A celle qui porte mon nom, 1907, Le Carillonneur des esprits, 1921...) et dans ses romans comme Le Sang rouge des Flamands (paru d’abord dans Le Peuple en 1914 puis en volume en 1922) dont Rosa Luxembourg a pu dire dans ses Lettres de prison : « Ce roman m’avait beaucoup frappée. Je trouve surtout que les descriptions de paysage y sont d’une grande force poétique… Il semble évidemment qu’au beau pays des Flandres le soleil se lève et se couche avec beaucoup plus de splendeur que dans n’importe quel autre endroit du monde… Ne trouvez-vous pas que, par leur coloris, de tels livres rappellent tout à fait Rembrandt…? La tonalité sombre de l’ensemble, à laquelle se marie toute la gamme des or et vieil or, le réalisme effarant dans le détail et cependant l’impression de mystère et de légende qui se dégage du tout ? ». Broodcoorens s’est occupé de plusieurs revues comme En art et L’Exode. Son ami Magritte a eu l’occasion de le portraiturer. On considère Broodcoorens comme un disciple de Camille Lemonnier ou de Georges Eekhoud. Des critiques français lui reprocheront sa « prodigalité de belgicismes » ou encore le réalisme trop cru de ses récits. Pour sa part, l’écrivain thudinien Paul Bay ne tarit pas d’éloges au sujet du Miroir des roses spirituelles, volume réunissant des nouvelles ou croquis de son confrère dont le vocabulaire est parfois directement emprunté au flamand : « Vous rappelez-vous, Messieurs, chers camarades, la silhouette de Broodcoorens se rendant tout songeur à son bureau de l’Hôtel de ville de St-Josse-ten-Noode ? Vous rappelez-vous sa barbe embroussaillée, ses yeux luisants, son regard appuyé et volontiers farouche ? Vous rappelez-vous, disciples d’Eekhoud, la voix de tonnerre, les récitations volcaniques, les emportements et les rires de gosse du grand Brood ? Et bien, cet homme, cette ombre aujourd’hui, nous a légué un livre grâce auquel son nom ne périra point. Si Broodcoorens a aimé son pays, sa campagne des environs de Renaix, s’il l’a bien observé, adoré, au point de le faire tenir tout entier en quatre contes, son pays le lui a bien rendu. Il a inspiré à un Belge, à un Flamand, des pages impérissables. On dirait même qu’elles ont été écrites avec du sang, avec le sang d’un cœur ardent et débordant d’amour pour la pauvre humanité des campagnes. » (Le Thyrse, 21 mars 1926, p. 139).

Né à Bruxelles en 1885, l’écrivain d’expression française Pierre Broodcoorens a laissé parler ses convictions socialistes ainsi que son attachement à la Flandre occidentale dans son théâtre, sa poésie (A celle qui porte mon nom, 1907, Le Carillonneur des esprits, 1921...) et dans ses romans comme Le Sang rouge des Flamands (paru d’abord dans Le Peuple en 1914 puis en volume en 1922) dont Rosa Luxembourg a pu dire dans ses Lettres de prison : « Ce roman m’avait beaucoup frappée. Je trouve surtout que les descriptions de paysage y sont d’une grande force poétique… Il semble évidemment qu’au beau pays des Flandres le soleil se lève et se couche avec beaucoup plus de splendeur que dans n’importe quel autre endroit du monde… Ne trouvez-vous pas que, par leur coloris, de tels livres rappellent tout à fait Rembrandt…? La tonalité sombre de l’ensemble, à laquelle se marie toute la gamme des or et vieil or, le réalisme effarant dans le détail et cependant l’impression de mystère et de légende qui se dégage du tout ? ». Broodcoorens s’est occupé de plusieurs revues comme En art et L’Exode. Son ami Magritte a eu l’occasion de le portraiturer. On considère Broodcoorens comme un disciple de Camille Lemonnier ou de Georges Eekhoud. Des critiques français lui reprocheront sa « prodigalité de belgicismes » ou encore le réalisme trop cru de ses récits. Pour sa part, l’écrivain thudinien Paul Bay ne tarit pas d’éloges au sujet du Miroir des roses spirituelles, volume réunissant des nouvelles ou croquis de son confrère dont le vocabulaire est parfois directement emprunté au flamand : « Vous rappelez-vous, Messieurs, chers camarades, la silhouette de Broodcoorens se rendant tout songeur à son bureau de l’Hôtel de ville de St-Josse-ten-Noode ? Vous rappelez-vous sa barbe embroussaillée, ses yeux luisants, son regard appuyé et volontiers farouche ? Vous rappelez-vous, disciples d’Eekhoud, la voix de tonnerre, les récitations volcaniques, les emportements et les rires de gosse du grand Brood ? Et bien, cet homme, cette ombre aujourd’hui, nous a légué un livre grâce auquel son nom ne périra point. Si Broodcoorens a aimé son pays, sa campagne des environs de Renaix, s’il l’a bien observé, adoré, au point de le faire tenir tout entier en quatre contes, son pays le lui a bien rendu. Il a inspiré à un Belge, à un Flamand, des pages impérissables. On dirait même qu’elles ont été écrites avec du sang, avec le sang d’un cœur ardent et débordant d’amour pour la pauvre humanité des campagnes. » (Le Thyrse, 21 mars 1926, p. 139).

Une rue de La Hulpe, commune wallonne où l'écrivain est décédé en août 1924, porte son nom. À l’occasion de sa disparition, la presse française rapporte : « Le poète belge Pierre Broodcoorens qui a écrit notamment Le Sang rouge des Flamands et Les Rustiques, a succombé à Bruxelles. M. Broodcoorens, émule et fervent admirateur du grand écrivain Camille Lemonnier, avait présidé, dimanche dernier, la cérémonie inaugurale d’un monument à la mémoire de son maître. » (entre autres Le Figaro du 14 août 1924).

Extrait du billet de M. Martinet sur Le Sang rouge des Flamands

L'Humanité, 27/04/1922, p. 4 (source : Gallica)

Les trois premières pages de la revue bruxelloise L’Art libre de février 1921 donnent à lire un article de Pierre Broodcoorens que nous reproduisons ci-dessous. La disparition du poète, critique et essayiste flamand Prosper Van Langendonck le 7 novembre 1920 a motivé l’écriture de ce texte. Dans ces lignes, l’auteur d’expression française acquis à la cause flamande s’enflamme. Dresser un portrait du défunt est pour lui l’occasion de plaider en faveur de Mère-Flandre - contre la domination de la culture et de la langue françaises - en mêlant un appel à la lutte (socialisme) et à l’union de toutes les composantes flamandes (nationalisme) avec une revendication à la fraternité européenne (internationalisme).

couverture du 1er numéro de Van Nu en Straks (source : dbnl)

Dans ses terres, Prosper van Langendonck fait aujourd’hui encore figure de poète maudit. C’est d’ailleurs ainsi que le caractérise Stefan Brijs dans l’essai qu’il lui a consacré il y a quelques années : « De Vlaamse poète maudit » (De vergeethoek, Amsterdam/Anvers, Atlas, 2003, p. 29-36). Maudit, il le reste au-delà de la mort : le jour de ses obsèques, sur la carte placée sur son cercueil, un point d’interrogation figurait à côté de son nom : personne ne se souvenait de sa date de naissance. Depuis quatre-vingt dix ans, quelques contributions viennent le tirer de temps à autre de l’oubli. Les historiens de la littérature lui accordent une place en tant qu’auteur d’un unique recueil de poésie, les Verzen - il n’a pour le reste composé que quelques comédies en un acte dont Een huwelijk per vliegmachien (Un mariage en aéroplane, 1914) - et surtout comme figure majeure du mouvement de rénovation des lettres flamandes incarné par Van Nu en Straks (D’aujourd’hui et de Demain ou De Maintenant et de Tout à l’Heure). Trentenaire, il est l'un des plus âgés de la première équipe qui a fait vivre cette revue et, par sa défense des valeurs catholiques, il effectue le lien entre le passé et le présent alors qu’un auteur comme Auguste Vermeylen (1872-1945) s’inscrit plutôt dans la mouvance anarchiste. Langendonck évoque une synthèse chrétienne, il aspire à « un « christianisme dans sa forme la plus pure : le catholicisme est assez large pour annexer les efforts de chacun, et il se trouve encore et il se trouvera toujours au sommet de toutes les vies ». Ses courts essais « De Vlaamsche Parnassus », (Le Parnasse flamand, 1888) et « Herleving der Vlaamsche poëzij » (Renaissance de la poésie flamande, 1893-1894), comme sa polémique avec Max Rooses - sans doute le critique alors le plus influent de Flandre, qu'il prend à partie dans le premier de ces deux textes - ont fortement contribué à favoriser une nouvelle approche de la littérature qui a permis de rompre avec une poésie qui abordait toujours les mêmes sujets,

Dans ses terres, Prosper van Langendonck fait aujourd’hui encore figure de poète maudit. C’est d’ailleurs ainsi que le caractérise Stefan Brijs dans l’essai qu’il lui a consacré il y a quelques années : « De Vlaamse poète maudit » (De vergeethoek, Amsterdam/Anvers, Atlas, 2003, p. 29-36). Maudit, il le reste au-delà de la mort : le jour de ses obsèques, sur la carte placée sur son cercueil, un point d’interrogation figurait à côté de son nom : personne ne se souvenait de sa date de naissance. Depuis quatre-vingt dix ans, quelques contributions viennent le tirer de temps à autre de l’oubli. Les historiens de la littérature lui accordent une place en tant qu’auteur d’un unique recueil de poésie, les Verzen - il n’a pour le reste composé que quelques comédies en un acte dont Een huwelijk per vliegmachien (Un mariage en aéroplane, 1914) - et surtout comme figure majeure du mouvement de rénovation des lettres flamandes incarné par Van Nu en Straks (D’aujourd’hui et de Demain ou De Maintenant et de Tout à l’Heure). Trentenaire, il est l'un des plus âgés de la première équipe qui a fait vivre cette revue et, par sa défense des valeurs catholiques, il effectue le lien entre le passé et le présent alors qu’un auteur comme Auguste Vermeylen (1872-1945) s’inscrit plutôt dans la mouvance anarchiste. Langendonck évoque une synthèse chrétienne, il aspire à « un « christianisme dans sa forme la plus pure : le catholicisme est assez large pour annexer les efforts de chacun, et il se trouve encore et il se trouvera toujours au sommet de toutes les vies ». Ses courts essais « De Vlaamsche Parnassus », (Le Parnasse flamand, 1888) et « Herleving der Vlaamsche poëzij » (Renaissance de la poésie flamande, 1893-1894), comme sa polémique avec Max Rooses - sans doute le critique alors le plus influent de Flandre, qu'il prend à partie dans le premier de ces deux textes - ont fortement contribué à favoriser une nouvelle approche de la littérature qui a permis de rompre avec une poésie qui abordait toujours les mêmes sujets,  recourait toujours aux même tournures et aux mêmes formes. Il a défendu « un art classique et universel à titre de théoricien, mais aussi comme créateur, en composant des poèmes tourmentés d’une facture romantique tardive et chargés d’une tristesse et d’une ambivalence baudelairiennes, poèmes qui préparèrent le terrain au symbolisme de Van de Woestijne. […] S’il fit ses armes en lisant les romantiques Musset, Vigny, Leopardi, von Platen, il se laissait emporter par les vers des classiques Virgile, Dante et Vondel. Dans son premier poème d’importance, Waarheid en idéal (Vérité et idéal, 1883), il introduisit en Flandre la poésie décadente fin de siècle dans la tradition baudelairienne » (A. M. Musschoot, Histoire de la littérature néer- landaise, Fayard, 1999, p. 545). Ce n’est donc pas un hasard si, après avoir fait connaître Gezelle au-delà des rares cénacles où on le lisait, il a découvert le talent d’un Karel van de Woestijne ou d’un Herman Teirlinck. Dans ses poèmes, essentiellement des sonnets, Van Langendonck a réalisé « une ultime harmonie entre le fond et la forme, une union parfaite entre le sentiment et l’expression, l’idée et le rythme. […] Un poème de Langendonck a une allure grandiose, un rythme noble et ample ; il ressemble à un vaste champ ondulant, où le panorama est à la fois étendu et mouvementé, multiple et bien ordonné » (André de Ridder, La Littérature flamande contemporaine, 1923, p. 115 et 117). A. Vermeylen (photo), qui l’a bien connu puisque les deux hommes avaient collaboré au mensuel Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle ou encore au sein du cercle artistique bruxellois « De Distel » (Le Chardon) avant de fonder Van Nu en Straks, insiste de son côté sur la noblesse de l’art de son confrère, sur la place que ce dernier accorde à l’intellect dans ses sonnets et sur le drame qui habite sa voix singulière. « Pour Van Langendonck, le poète était l’homme capable d’incorporer la vie entière et de la recréer en une unité harmonieuse. […] Le beau miracle de sa poésie, c’est, dans ses composantes les plus infimes, l’euphonie du monde des sens, du monde du cœur et du monde de l’esprit. Même ses paysages les plus objectifs sont des tableaux de l’âme. » (De Vlaamsche letteren van Gezelle tot heden,

recourait toujours aux même tournures et aux mêmes formes. Il a défendu « un art classique et universel à titre de théoricien, mais aussi comme créateur, en composant des poèmes tourmentés d’une facture romantique tardive et chargés d’une tristesse et d’une ambivalence baudelairiennes, poèmes qui préparèrent le terrain au symbolisme de Van de Woestijne. […] S’il fit ses armes en lisant les romantiques Musset, Vigny, Leopardi, von Platen, il se laissait emporter par les vers des classiques Virgile, Dante et Vondel. Dans son premier poème d’importance, Waarheid en idéal (Vérité et idéal, 1883), il introduisit en Flandre la poésie décadente fin de siècle dans la tradition baudelairienne » (A. M. Musschoot, Histoire de la littérature néer- landaise, Fayard, 1999, p. 545). Ce n’est donc pas un hasard si, après avoir fait connaître Gezelle au-delà des rares cénacles où on le lisait, il a découvert le talent d’un Karel van de Woestijne ou d’un Herman Teirlinck. Dans ses poèmes, essentiellement des sonnets, Van Langendonck a réalisé « une ultime harmonie entre le fond et la forme, une union parfaite entre le sentiment et l’expression, l’idée et le rythme. […] Un poème de Langendonck a une allure grandiose, un rythme noble et ample ; il ressemble à un vaste champ ondulant, où le panorama est à la fois étendu et mouvementé, multiple et bien ordonné » (André de Ridder, La Littérature flamande contemporaine, 1923, p. 115 et 117). A. Vermeylen (photo), qui l’a bien connu puisque les deux hommes avaient collaboré au mensuel Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle ou encore au sein du cercle artistique bruxellois « De Distel » (Le Chardon) avant de fonder Van Nu en Straks, insiste de son côté sur la noblesse de l’art de son confrère, sur la place que ce dernier accorde à l’intellect dans ses sonnets et sur le drame qui habite sa voix singulière. « Pour Van Langendonck, le poète était l’homme capable d’incorporer la vie entière et de la recréer en une unité harmonieuse. […] Le beau miracle de sa poésie, c’est, dans ses composantes les plus infimes, l’euphonie du monde des sens, du monde du cœur et du monde de l’esprit. Même ses paysages les plus objectifs sont des tableaux de l’âme. » (De Vlaamsche letteren van Gezelle tot heden,  1938). Dans « La poésie flamande con- temporaine », texte des années 1910 rédigé en français, la cheville ouvrière de Van Nu en Straks s’exprime en ces termes sur son ami qui, à son sens, tiendrait une place de choix « dans n’importe qu’elle autre littérature » au même titre qu’un Verhaeren : « Pour nous en tenir à la poésie, le rôle de Van Nu en Straks fut de reprendre, par-dessus l’école de Pol de Mont, à notre avis trop favorable au dilettantisme, les traditions de Rodenbach et de Gezelle, leur sens plus complet de l’union intime de la vie et de l’art. Ce fut là surtout l’œuvre de Prosper Van Langendonck. Il était un peu notre ancien déjà, puisque, à peine plus jeune que Pol de Mont et Hélène Swarth, il avait, dès avant la fondation de la revue, indiqué la bonne route et écrit des vers d’une psychologie toute moderne. Avec lui, nous retournons à un art où l’émotion profonde et la pensée s’éclairent mutuellement. Âme grave et foncièrement noble, crispée, tragique, toujours divisée, toujours en lutte contre elle-même, - conscience d’aujourd'hui, dont les douleurs ont des accents poignants, mais s’expriment toujours en une forme impeccable, illuminée de beauté. »

1938). Dans « La poésie flamande con- temporaine », texte des années 1910 rédigé en français, la cheville ouvrière de Van Nu en Straks s’exprime en ces termes sur son ami qui, à son sens, tiendrait une place de choix « dans n’importe qu’elle autre littérature » au même titre qu’un Verhaeren : « Pour nous en tenir à la poésie, le rôle de Van Nu en Straks fut de reprendre, par-dessus l’école de Pol de Mont, à notre avis trop favorable au dilettantisme, les traditions de Rodenbach et de Gezelle, leur sens plus complet de l’union intime de la vie et de l’art. Ce fut là surtout l’œuvre de Prosper Van Langendonck. Il était un peu notre ancien déjà, puisque, à peine plus jeune que Pol de Mont et Hélène Swarth, il avait, dès avant la fondation de la revue, indiqué la bonne route et écrit des vers d’une psychologie toute moderne. Avec lui, nous retournons à un art où l’émotion profonde et la pensée s’éclairent mutuellement. Âme grave et foncièrement noble, crispée, tragique, toujours divisée, toujours en lutte contre elle-même, - conscience d’aujourd'hui, dont les douleurs ont des accents poignants, mais s’expriment toujours en une forme impeccable, illuminée de beauté. »

Prosper van Langendonck est mort à l’hôpital Saint-Jean de Bruxelles, établissement où quel- ques célèbres poètes français ont séjourné. Après avoir perdu sa mère en 1880, il avait dû s’occuper de sa sœur folle et de son père, un restaurateur de tableaux plus ou moins aveugle. Aussi, n’ayant pu poursuivre ses études, il avait occupé de modestes postes dans l’admi- nistration ou dans les assurances - disparaissant d’ailleurs parfois plusieurs jours sans prévenir. À l’époque où il était employé du service de traduction du Parlement belge, il a traduit l’ouvrage de Siméon Olschewsky et Jules Garsou, Léopold II, roi des Belges : sa vie et son règne (1905). Un tel environnement était certes peu favorable à l’écriture d’une œuvre - il a toutefois connu quelques brèves années moins grises à l’époque de son mariage (1899) -, mais la raison première des longs silences du poète Van Langendonck réside dans sa fragilité : il souffrait semble-t-il de schizophrénie. Au cours des dix dernières années de sa vie, il s’est enfermé dans une « douleur muette ». Son dernier poème « De Zwerver » (« Le Vagabond ») date de 1912, un titre en conformité avec la vie qu'il menait alors. Stefan Brijs écrit qu’il n’a pu produire de grands poèmes que lorsqu’il traversait une période de lucidité.

Très peu de poèmes de Prosper Van Langendonck ont semble-t-il été traduits en français. Dans son Anthologie de la poésie néerlandaise (Belgique 1830-1966), Maurice Carême n’en a retenu qu’un : « De orgeldraaier zingt » (« Le joueur d’orgue chante »), qui n’est certainement pas le plus repré- sentatif. Auparavant, dans leur Anthologie des écrivains flamands contemporains, André de Ridder et Willy Timmermans avaient tenté d’en transposer trois : « ’k Heb u in smert gebaard » (« Mes vers ») « Langs zomervelden » (« Par les champs d’été ») et « De zon » (« Le soleil »).

Sur Pierre Broodcorens

La Nervie, revue illustrée d’arts et de lettres lui a consacré un numéro (Bruxelles, n° 7, 1930, 36 pages).

Jean Robaey, « Un auteur oublié : Pierre Broodcoorens », Franco- fonia, 1989, no 17, p. 127-140

Jean Robaey, « Un auteur oublié : Pierre Broodcoorens », Franco- fonia, 1989, no 17, p. 127-140

Marc Maroye, « De Brakelse invloed op het leven en werk van Pierre Broodcoorens (1885-1924) », Triverius, oct. 1997, p. 55-65.

Graziana Geminiani, Pierre Broodcoorens: uno scrittore di Fianda e la Germania: tesi di laurea, Ferrara, Università degli studi di Ferrara-Facoltà de lettere e filosofia, 2004.

Lire en ligne la réponse de P. Broodcoorens à Octave Mirbeau sur La 628-E8 (La Belgique artistique et littéraire, n° 29, février 1908, p. 301-316).

vignette accompagnant les premiers poèmes

de Van Langendonck publiés dans Van Nu en Straks

Prosper Van Langendonck

et les Lettres flamandes

Avez-vous du courage, ô mes frères ? Êtes-vous résolus ? Non pas du courage, devant des témoins, mais du courage de solitaires, le courage des aigles dont aucun dieu n’est plus spectateur ?

Nietzsche. - Also sprach Zarathustra

Prosper Van Langendonck est mort à l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles, le dimanche 8 novembre 1920. Depuis dix-huit ou vingt ans il avait cessé d’écrire. Sa fin misérable passa presque inaperçue. Celui qui fut l’initiateur, et peut-être l’âme de la renaissance des Lettres flamandes, était à peu près oublié. À peine si la critique officielle citait encore son nom. La jeunesse flamande s’apprêtait cependant à réparer cette longue injustice. Ayant reconnu pour sien ce poète de la vie, elle se proposait de lui restituer la place que l’ingratitude lui a ravie, mais que la postérité lui gardera. Un banquet allait être donné à sa louange. La mort devança ce généreux dessein, car, sans doute, le nom de Van Langendonck ne pouvait manquer à la série de ceux qui, comme le sien, évoquent la douleur et le martyre des Poètes.

Quand, par miracle, les imbéciles s’intéressent à un artiste véritable, c’est en raison de l’utilité qu’il peut avoir pour leur avancement, leur situation ou leur petite marotte de mécènes, « d’amis éclairés des lettres et des arts ». Pour qu’il reste digne de leur « bienveillance désintéressée », il faut qu’il soit un peu charlatan, un peu gros, vulgaire et sot par certains côtés. On pourrait formuler cette loi : La valeur du poète est en raison inverse du nombre de ses admirateurs à l’époque où il vit. Aussi un écrivain de talent doit-il se défier de son entourage et de sa popularité. Des applaudissements suspects doivent l’engager, comme Phocion, à se retourner vers ses amis pour leur demander : « Ai-je écrit ou dit une sottise ? »

La gloire de Prosper Van Langendonck est très haute et très pure, si l’on considère le très petit nombre de ceux qui le connaissent et le chérissent dans sa noble personnalité poétique. Celle-ci eut quelque éclat à l’époque où il exposait, dans Van Nu en Straks, les théories critiques qui servirent de manifeste et de programme à la génération de 1890. L’éclipsé qui suivit fut totale.

P. Van Langendonck

Il était né, comme il l’avait pressenti, pour « rester à jamais seul avec sa souffrance ». Il connut cet « absolu de la déréliction », dont parle Francis Nautet à propos d’un autre Pauvre sublime, Charles De Coster. La gêne, la misère l’éteignirent dans leur étau ignoble : il pourvoyait à ses besoins et a ceux d’une sœur incurable, au moyen d’une misérable pension de 200 francs par mois que lui allouait le gouvernement, non en sa qualité de Poète, mais en récompense de « bons et loyaux services » dans les cadres administratifs. Nous voudrions ne pas le croire, mais c’est M. Emmanuel De Bom qui nous l’assure (1), et il est trop véridique pour être suspecté d’exagération : Dans son dénuement, Van Langendonck aurait sollicité en « haut lieu » un secours de 500 francs, et cette aumône dérisoire lui aurait été refusée. Si le fait est exact, il est à la honte éternelle des Soutiens de l’Ordre et de la Patrie qui ne craignirent pas la responsabilité de leur geste devant ceux qui, plus tard, les jugeront comme furent jugés tant de coquins, de fourbes et de solennels crétins d’autrefois.

Il était né, comme il l’avait pressenti, pour « rester à jamais seul avec sa souffrance ». Il connut cet « absolu de la déréliction », dont parle Francis Nautet à propos d’un autre Pauvre sublime, Charles De Coster. La gêne, la misère l’éteignirent dans leur étau ignoble : il pourvoyait à ses besoins et a ceux d’une sœur incurable, au moyen d’une misérable pension de 200 francs par mois que lui allouait le gouvernement, non en sa qualité de Poète, mais en récompense de « bons et loyaux services » dans les cadres administratifs. Nous voudrions ne pas le croire, mais c’est M. Emmanuel De Bom qui nous l’assure (1), et il est trop véridique pour être suspecté d’exagération : Dans son dénuement, Van Langendonck aurait sollicité en « haut lieu » un secours de 500 francs, et cette aumône dérisoire lui aurait été refusée. Si le fait est exact, il est à la honte éternelle des Soutiens de l’Ordre et de la Patrie qui ne craignirent pas la responsabilité de leur geste devant ceux qui, plus tard, les jugeront comme furent jugés tant de coquins, de fourbes et de solennels crétins d’autrefois.

Prosper Van Langendonck n’a publié qu’un recueil de poèmes : Verzen (2) et les pièces les plus récentes qui figurent dans ce recueil, dont une réédition parut en 1918, en Néerlande, portent le millésime de 1902. De cette année datent son long silence et son calvaire, car ce Poète de la Douleur la connut infinie, dans sa chair et dans son âme. Sous ce rapport, sa vie fut aussi terrible et tragique, dans son effa- cement, son humilité et son conformisme apparent, que la destinée d’un Dostoïewski, d’un Verlaine ou d’un Oscar Wilde.

Il souffrait depuis l’enfance - il naquit en 1862 – d’une affection nerveuse qui, très certainement, affina sa sensibilité native, en fit un instrument de perception et d’intuition merveilleusement délicat, émotif, vibrant, mais aussi le prédisposa à ressentir plus cruellement qu’une nature moins fine, moins tendre, et donc plus prompte à la réaction vitale, les contrecoups internes du combat quotidien. La brute humaine, aux prises avec ses semblables - l’immense multitude sauvage, bruyante, meurtrière comme la mer - cette brute développe ses muscles, endurcit son gosier et ses poings dans la bataille sans merci qu’elle doit livrer pour son pain, l’assouvissement de ses passions ou de ses haines, la conquête de sa « situation ». Elle riposte aux coups par les coups ; elle frappe sans pitié, aveuglément ; elle vit : Vivre, pour la Brute, c’est mordre, supplanter, tuer. Si elle succombe, c’est sans beauté, en demandant grâce, elle qui, toujours, abaissa le pouce. La brute meurt à genoux, comme les bœufs, et sa propre espèce la piétine, boit son sang et meurt de même. Contre tous ces fronts durs, cornus, obstinés - baissés, - l’esprit qui n’est qu’esprit bande en vain l’arc de sa volonté et de son génie. Le cuir épais du monstre à mille têtes est rebelle à la banderille.

Heine, Mallarmé et Becque trouvèrent quelque agrément à ce jeu périlleux - gracieux, - et leur misère ou leur ennui en fut plus supportable. Prosper Van Langendonck était sans fronde devant le Mufle d’airain - éternel. En un sens, ce Poète foncièrement moderne - et moderne de propos délibéré - fut un exilé et un étranger dans l’anarchique et violente - superbe - vie moderne. Il est un Poète en puissance plus qu’uni Poète en réalisation, mais il a l’instinct des possibilités lyriques infinies du chaos actuel, où la lutte de l’Individu pour, la défense de sa personnalité est, grandiose comme un combat homérique, si bien que les triomphateurs n’ont d’égaux qu’eux-mêmes et doivent effacer les frontières pour être au moins quelques-uns.

Van Langendonck allait aux horizons. Il voyait toute la vie, la vie unanime et créatrice, en projection dans le Futur. Mais, il lui était malheureusement aussi impossible de vivre le combat - de réagir victo- rieusement sur le phénomène – qu’il lui était aisé de le penser, le développant, dans sa lucide repré- sentation jusqu’à une intuition extraordinaire de la Réalité éternellement possible, du Rêve, - qui est la raison de l’irraison. Lisez ces vers, écrits en 1898 :

Nous parerons chaque coup de l’adversité ;

nous nommes ce qui sera, ce qui est, ce qui a été ;

laissez les siècles s’écouler, renaître :

Nous seuls existons au monde - point d’autres ! -

et nous gouvernerons toute la vie,

car elle procède de nous et en nous seuls palpite !

« Lorsqu’on essaie de dégager l’idée maîtresse des systèmes mystiques du Moyen Âge (3), écrit Henri Lichtenberger, on arrive aisément à l’interpréter comme une sorte de monisme panthéistique, où les éléments spécifiques chrétiens feraient à peu près complètement défaut. » Prosper Van Langendonck, parti du mysticisme et du néocatholicisme, aboutit par une pente naturelle à la conscience de l’Unité dans la Pluralité, de la Pluralité dans l’Unité :

Mijn menschenhart, - ô menschdom in mijn hart !...

(Mon cœur d’humain, ô l’humanité dans mon cœur!...)

Il rêve la possession du monde par l’amour. La découverte du rythme cosmique en accord avec le rythme de son être propre, de cette harmonie supérieure, faite d’antagonismes et de dissemblances - Dieu - élevait son lyrisme à des hauteurs où n’a atteint aucun poète flamand, où seul le génial Albert Rodenbach - mort prématurément, - aurait pu rivaliser d’envergure avec lui :

Et de lointains essors partent et partiront !

Alarguent des vaisseaux ! Alargueront encore !

des yeux sont dardés et puis se darderont.

Mon cœur sauvagement palpite

et battra, plus sauvagement !

Ce cri a retenti - se prolonge toujours - à travers les Lettres flamandes, comme un clair et sonnant coup de clairon :

Die al ’t geschapene aan de wijde borst wou prangen!

(Qui sur son large cœur étreindrait l’univers !)

Hugo Verriest (1840-1922)

Les « idées de pierre », ainsi que les appelait Hugo Verriest, en furent ébranlées. Par la fissure béante passa, balsamique, tonifiant, le grand souffle du Large. Le sens de l’espace n’avait fait que contourner, jusqu’au moment où Van Langen- donck entra en scène, comme Poète et critique, l’épaisse enceinte de mu- railles où le génie flamand s’étiolait dans sa propre contemplation ou cherchait à acclimater des modes étrangères, sans relations avec sa puissante et jeune originalité.

Les « idées de pierre », ainsi que les appelait Hugo Verriest, en furent ébranlées. Par la fissure béante passa, balsamique, tonifiant, le grand souffle du Large. Le sens de l’espace n’avait fait que contourner, jusqu’au moment où Van Langen- donck entra en scène, comme Poète et critique, l’épaisse enceinte de mu- railles où le génie flamand s’étiolait dans sa propre contemplation ou cherchait à acclimater des modes étrangères, sans relations avec sa puissante et jeune originalité.

***

Ce fut, très incontestablement, un immense service. Il en fit l’annonciation à une heure où il était seul, enfoui jusqu’au cœur dans la vase et dans l’amertume d’une condition dérisoire (il était employé subalterne au ministère de la justice), se servant d’une langue ravalée, reniée, et qui n’a point encore conquis le droit d’être.

Nul héroïsme n’égale en perfection celui du Poète. Ses luttes et ses souffrances sont l’expression supérieure, complète, de la tragédie de l’Homme devant son destin, - devant le destin du monde. « Il n’y a rien de plus beau que de s’approcher de la divinité et que d’en répandre les rayons sur la race humaine », s’écriait Beethoven. Mais cette téméraire conquête du Feu vaut à ses ravisseurs le Caucase éternel, l’immolation au vautour du Doute, un cœur renaissant - toujours dévoré.

Par sa complexion particulière, riche de fibres et de nerfs, par l’étendue, le nombre, la qualité de ses facultés, le Poète décuple en lui cette aptitude à souffrir, qui est la vraie, l’unique noblesse de l’Homme - sa royauté. Il est un carrefour de sanglots et d’imprécations. Vers son geste crucifié – impuissant - montent en processions les deuils, les afflictions, les désespoirs innombrables. Celui qui perd son sang par la plaie de la lance a besoin le premier de pitié, et c’est lui que l’on implore. L’Inconsolé est le consolateur. C’est pourquoi la plaie reste à jamais ouverte - inguérissable.

Voici des figures simples, essentielles : la Mère, l’Amante, l’Homme généreux de la Parabole. Types incomplets. Ils ne figurent qu’une des deux faces de l’Abnégation : l’Acte. Le Poète apporte l’autre : la Conscience. Il réalise la dualité sublime : Vivre, penser la Vie ; subir l’Univers, et le recréer, plus poignant et plus beau - réel.

Sans doute, il ne peut être question de dresser à des sommets disproportionnés la gloire pourtant tou- chante et pure de Prosper Van Langendonck, qui aima et souffrit, et qui mourut d’aimer - dans l’hôpital des pauvres. Pourtant on songe à ce combat inégal, où ses ailes étaient de plomb, à cause de la densité de l’atmosphère, - épaisse de fumée de pipes et de vapeurs de bière -; on songe à l’effort immense qu’il réclama de sa volonté, pour voir un peu de soleil au-dessus des ténèbres et toucher de ses lèvres passionnées la robe d’azur du ciel flamand. Je proclame sa grandeur, et sa fierté : Il ramassa un outil méprisé et le sanctifia par un noble usage. Ce fut le simple ouvrier dans l’effusion de son cœur et la naïveté de sa foi.

L’accueil et la sympathie des hommes ne sont point nécessaires pour la création d’une œuvre : on ne saurait s’en passer pour une continuité d’œuvres, car la solitude peut offrir un point d’appui, non l’indif- férence. Viennent tôt ou tard le découragement, le désespoir. Beethoven, même non frappé de surdité, eût été impossible en Belgique. Il y a des milieux où le génie ne se conçoit point.

Prosper Van Langendonck s’était proposé un idéal et prescrit une tâche qui, dans sa situation, dépassaient les capacités humaines. Dans des circonstances analogues, Guido Gezelle, malgré ses prodigieuses aptitudes, faillit succomber, et, en effet, il parut terrassé, vaincu, pendant les trente années où il garda le silence, végétant à l’ombre de Notre-Dame de Courtrai. Considérez le calvaire de ces deux hommes.

Leur faiblesse fut néanmoins assez féconde et créatrice pour engendrer une renaissance littéraire qui, par bien des côtés, évoque l’œuvre de la Pléiade. L’un, le vieux prêtre west-flamand, rappelle Ronsard ; l’autre, le fonctionnaire effacé, Joachim du Bellay. Ils s’offrirent tous deux en holocauste à une cause qui se défend par cette simple observation : Si, dans ce pays où ils sont majorité, les Flamands cessaient d’écrire, de composer, de peindre, de sculpter, la Belgique serait aussi dénuée, aride et nulle que le Monténégro, la Serbie ou le Portugal.

***

K. van de Woestijne (1878-1929)

Il faut, du reste, que nous le répétions : Prosper Van Langendonck garde à nos yeux - toutes choses étant données - le mérité immense d’être apparu en esprit européen dans le réveil de la conscience flamande. Il était d’une trempe plus choisie, plus fine, que les meilleurs d’entre les poètes et les prosateurs de sa race, à l’exception peut-être de Guido Gezelle, d’Albrecht Rodenbach, de Hegenscheidt, de Karel van de Woesteyne, de Herman Teirlinck. À tous il est supérieur par sa douloureuse figure de Christ aux outrages. Où ils n’apportaient que le don merveilleux du rythme, et des images, que le sens panthéistique ou le raffinement de la culture, il apporta, lui, simplement, son cœur déchiré et nu. Son passage en ce monde ressemble au supplice de Mâtho, mais avant de mourir il éleva lui-même son cœur rouge dans le soleil - devant Carthage. Ses aptitudes théoriques et critiques ne le cédaient en rien à son inspiration créatrice. Il éleva la prose flamande à des hauteurs qu’elle n’avait point connues jusqu’à lui, et ses périodes magnifiques ont une gravité, une majesté de plain-chant. Tout en lui respire la noblesse, la générosité, la sincérité. Il se dresse comme un Apollonide, parmi la platitude des politiques et des rhéteurs, pour indiquer aux écrivains flamands les origines, la grandeur véritable de l’art : « La source de tout art est sans conteste l’homme, l’homme avec ses sentiments éternels, ses élans, ses aspirations, l’homme toujours luttant, mais, bon camarade, aimant, et qui crée par l’amour, jouit de sa création, et s’aime et s’admire dans l’œuvre de ses mains ; l’homme animé d’universelle sympathie. » C’était déjà la conception émerveillée qu’exprime le vers de Verhaeren :

Il faut, du reste, que nous le répétions : Prosper Van Langendonck garde à nos yeux - toutes choses étant données - le mérité immense d’être apparu en esprit européen dans le réveil de la conscience flamande. Il était d’une trempe plus choisie, plus fine, que les meilleurs d’entre les poètes et les prosateurs de sa race, à l’exception peut-être de Guido Gezelle, d’Albrecht Rodenbach, de Hegenscheidt, de Karel van de Woesteyne, de Herman Teirlinck. À tous il est supérieur par sa douloureuse figure de Christ aux outrages. Où ils n’apportaient que le don merveilleux du rythme, et des images, que le sens panthéistique ou le raffinement de la culture, il apporta, lui, simplement, son cœur déchiré et nu. Son passage en ce monde ressemble au supplice de Mâtho, mais avant de mourir il éleva lui-même son cœur rouge dans le soleil - devant Carthage. Ses aptitudes théoriques et critiques ne le cédaient en rien à son inspiration créatrice. Il éleva la prose flamande à des hauteurs qu’elle n’avait point connues jusqu’à lui, et ses périodes magnifiques ont une gravité, une majesté de plain-chant. Tout en lui respire la noblesse, la générosité, la sincérité. Il se dresse comme un Apollonide, parmi la platitude des politiques et des rhéteurs, pour indiquer aux écrivains flamands les origines, la grandeur véritable de l’art : « La source de tout art est sans conteste l’homme, l’homme avec ses sentiments éternels, ses élans, ses aspirations, l’homme toujours luttant, mais, bon camarade, aimant, et qui crée par l’amour, jouit de sa création, et s’aime et s’admire dans l’œuvre de ses mains ; l’homme animé d’universelle sympathie. » C’était déjà la conception émerveillée qu’exprime le vers de Verhaeren :

Admirez-vous les uns les autres.

Cinq ans avant la fondation de la revue Van Nu en Straks (1890) où, autour de lui, dans la conscience de l'idéal commun et de ses perspectives lointaines, allaient se grouper les jeunes forces de la résurrection littéraire de Flandre, il dénonce l’indigence et la puérilité des buts que s’étaient jusqu’alors proposés les devanciers :

« Toujours les mêmes objets, les mêmes expres- sions, les mêmes modes ! Il suffisait que le vers tonitruât et que les poings se tendissent pour se croire un Lord Byron ou un Schiller ! À de rares exceptions près, nul souci d’originalité de pensée, de justesse, de propriété, d’harmonie et de pittoresque dans l’expression. Breydel retroussait ses manches ; De Coninck tribunisait ; le Lion de Flandre crispait ses griffes ; et ruisseaux de babiller, et paysans de s’accorder ! Hors de cela, en élévation ou en profondeur, rien, le néant ; le sentiment était superficiel et s’exprimait sur d’invariables modes plaintifs. En somme, que nous ont légué nos aïeux ? Pauvreté dans la conception poétique ; pauvreté dans la langue ! »

C’était convier les écrivains flamands à une véritable sécession contre de traditionalisme, la stagnation et l’enlisement des esprits. L’heure où les mœurs, les idées et les langues se fixent marque le com- mencement de leur décadence ; l’esprit de tradition et de conservation est proprement un esprit de mort. Qui demeure, nie et détruit. En ce sens, les soutiens classiques de la société, de la morale et de l’art en sont les pires ennemis.

La seconde série de Van Nu en Straks, qui se place entre les années 1896 et 1901, porta plus profondément l’empreinte de l’esprit nouveau qui animait Van Langendonck. La revue Vlaanderen continua l’élargissement intellectuel qui en fut le résultat. La poésie flamande connut ses premiers frémissements de vie et de personnalité, en accord avec l’évolution du sentiment et de l’esprit européen.

***

Mais l’effort avait brisé Van Langendonck. Ce n’est pas impunément que les grands Pauvres affrontent la bataille humaine à visage et cœur découverts.

Nous avons dit qu’il était sans fronde devant le Mufle d’airain - éternel. Or, une volonté d’artiste qui entend bien ne point succomber dans la lutte, doit ruser, biaiser, parfois - il y va de l’existence ! - user des armes dont le monstre se sert contre elle. La Bête est haineuse, implacable. Il faut surveiller atten- tivement ses manœuvres : prompt à la parade, hardi à plonger de haut en bas le fer entre les vertèbres cervicales du monstre. Le sens de la réalité, même en ses détours les plus obscurs, les plus répugnants, c’est le point d’appui qui soulève les mondes. La plupart des grands idéalistes, qui réalisèrent ce qu’ils voulaient si fortement, furent des calculateurs à longue portée. Toujours tendus vers leur but, d’eux seuls connu durant la partie la plus active de leur vie, ils se sont préparés à sa conquête en se trempant et en s’aguerrissant aux contacts les plus abjects - à moins que des prédispositions maladives, une santé ébranlée par des excès de toute sorte, où ils donnent plus aisément que d’autres, en raison même de leur fougue et de leur passion natives, ne les privent brusquement de la pleine possession de leurs facultés et de leurs moyens de défense. Leur existence n’est plus alors qu’une longue et misérable agonie. Un tel martyre échut à Prosper Van Langendonck.

Il avait défini son sort, dès 1883, dans son sonnet Rêve et Réalité :

Heureux celui qui se sent le cœur embrasé d’une ardeur combative ! Tandis que son regard hardi fixe le ciel, elle l’incite à se proposer un but plus grandiose que la recherche des plaisirs terrestres ; son esprit, déployant son envergure d’aigle, plane dans l’infini.

Une céleste apparition se tient en souriant, à son chevet ; elle surgit dans tous ses rêves ; cependant, fixe comme l’étoile polaire au milieu de la tempête, le but de ses efforts ranime en lui l’espérance, enivre à la fois son cœur et ses sens.

Qu’il est heureux ! Si, près d’atteindre la vision, il tend ses bras aimants vers l’éphémère beauté, elle s’évanouit en poussant un éclat de rire insultant.

El lorsque, touchant à son but, il se flatte d’avoir réalisé son rêve, une force invincible le rejette dans l’enfer de la nuit terrestre !

Treize ans plus tard, la souffrance pressentie est venue:

Je ne t’ai point priée, et tu es venue, ô Muse des Douleurs, au Jardin de mon Silence.

Il sentit tout de suite qu’il était condamné :

La vie entre mes doigts fuit comme une eau courante.

et, après des alternatives de victoires et de défaites morales, des combats désespérés « contre Dieu et le sort », il finit par sombrer.

Un témoin a dit l’impression pénible que lui fit un soir, au cours de littérature flamande professé par M. Herman Teirlinck à l’Université de Bruxelles, l’ap- parition tragique du poète, déjà frappé de déchéance physique et intellectuelle, voûté, vacillant, les mains tremblantes - objet de la risée de jeunes gens qui ignoraient peut-être son nom et son œuvre. La flamme sainte et pure s’était ravivée en lui. Sans doute s’était-il souvenu de son rôle de Précurseur et avait-il voulu, nouveau Banco, marquer sa place royale au festin de l’Oubli.

Il mourut un dimanche, à 58 ans, - dans l’hôpital des pauvres. Entendit-il, dans son agonie, le bourdon de Sainte-Gudule lui redire chaque soir, à cinq heures, le poème qu’il dédia, en novembre 1897, à la cathé- drale aux tours jumelles, « face de pierre vivante », la maternelle collégiale, qui fut la confidente et la consolatrice de ses douleurs ? Les quelques amis qui suivaient le corps furent frappés par cette cir- constance poignante : En face de la porte basse par où sortit le cercueil du plus noble et du plus grand poète flamand s’élève la maison où, en 1890, Prosper Van Langendonck fonda Van Nu en Straks, avec MM. Auguste Vermeylen, Cyriel Buysse et Emmanuel de Bom.

Il était écrit que cette assomption d’un rêve aurait la fin des misérables. Les Poètes ne sont pas seulement des symboles par leur œuvre, mais aussi par leur vie et leur mort. La destinée de Prosper Van Langendonck c’est transposée dans le martyre d’une conscience d’artiste, l’histoire d’une espérance sublime - déçue, reniée, trahie : c’est la grande pitié du génie flamand réveillé, par d’admirables soins et les plus nobles efforts, d’une torpeur plusieurs fois séculaire, qui touchait à son but magnifique et tout à coup s’abat, frappé d’impuissance et de malédiction. Y aurait-il des peuples réprouvés, condamnés comme Lazare à mendier à la porte du Mauvais Riche leur droit à l’existence ?

C’est une banalité de dire que le sentiment du malheur commun rapproche plus encore les hommes que les triomphes remportés ensemble. Au-dessus de la fosse où venait d’être descendu le cercueil le Prosper Van Langendonck, des mains se reprirent que les événements n’auraient jamais dû dénouer, car, comme nous l’a enseigné l’exemple illustre de Romain Rolland, l’intelligence doit rester claire et froide au-dessus de la mêlée, encore que les impulsions du cœur puissent n’y pas consentir toujours.

Ainsi des gages de résurrection naquirent des cendres mêmes du Poète. Oui, l’Esprit de Mère-Flandre est immortel. L’iniquité prolongée aura cette vertu de ranimer Ulenspiegel entre les mains des hypocrites et des fourbes qui s’apprêtent à l’enterrer. Et voici une version de sa septième chanson, pour les olympiades de nos communions futures, ô Flamands désunis qui désespérez. C’est à Van Langendonck que nous la devons :

La lutte

En mon sein frémissent les accents – d’un passé séculaire. - Des tableaux farouchement confus - surgissent à mes yeux. - Des hymnes mâles, depuis longtemps oubliés - émanent des âges périmés. – Ô sanglantes visions - de combats titaniques, anhélants!

Lutte sauvage ! ranime mon cœur - fouette en mes artères l’ardeur et la puissance ; - par l’âme sublime des ancêtres - transfigure ma lâche souffrance ! – Ô roule-moi dans ton bain tumultueux de sang ! – Qu’il soit la source de vie où se retrempent et mon cœur et mes fibres ! - Agite autour de mon front fulgurant - les étendards claquants et rouges !

O ! parmi le fracas de la tempête dévastatrice – s’affirmer tel le chêne robuste - là où s’ancrèrent les précurseurs inébranlables ; - puiser toute sève de vie – et la joie, et l’exaltation, et la haine, et l’ardeur guerrière - du sol sacré de Mère-Flandre !

Et sentir en soi déferler - vous embrasant le front - élans, aspirations, - désirs et idéals - et le Rêve d’une race pieuse et saine ; - les fondre en soi - dans un large courant d’amour !

Ainsi, stimulé par une antique gloire - tendre toutes nos forces, et notre âme, et notre chair - vers un noble idéal ; - ô divine béatitude - en soi sentir la répercussion infinie et passionnée - de la Conscience universelle !

Lutte ! ô Lutte généreuse ! agite autour de moi tes bannières d’apaisement !

Décembre 1920. Pierre Broodcoorens

(1) Volksgazet d’Anvers, 13 novembre 1920.

(2)Nederlansche Bibliotheek, onder leiding van L. Simons, Amsterdam, 1918.

(3) « Les Sources de la pensées de de Novalis », Revue Germanique, 1911, p. 513.

faite aux enfants dans les usines qui sera à la base d’une réforme législative, est choqué de voir le prélat demander de l’argent à ses ouailles pour l’Église « nécessiteuse ». Le Haguenois d’adoption paraphrase non sans drôlerie le sermon tenu par un homme surtout soucieux d’assurer la formation du clergé, mais qui, si l'on en juge par sa

faite aux enfants dans les usines qui sera à la base d’une réforme législative, est choqué de voir le prélat demander de l’argent à ses ouailles pour l’Église « nécessiteuse ». Le Haguenois d’adoption paraphrase non sans drôlerie le sermon tenu par un homme surtout soucieux d’assurer la formation du clergé, mais qui, si l'on en juge par sa

Peu connu encore, il est pourtant le plus grand écrivain néerlandais, puisque le cerveau où il conçoit ses nouvelles et romans est perché à plus de 2, 10 m du sol. Écrivant depuis ses plus jeunes années,

Peu connu encore, il est pourtant le plus grand écrivain néerlandais, puisque le cerveau où il conçoit ses nouvelles et romans est perché à plus de 2, 10 m du sol. Écrivant depuis ses plus jeunes années,

Gods goochelaartjes

Gods goochelaartjes