Le dernier vers du dernier poème

À l’article de la Vie

La rubrique « Escapades » de ce blogue s’arrête de temps à autre sur des écrivains qui n’ont en principe rien à faire ici : ni Bataves, ni Flamands de Belgique, ni Flamands de France, ni flamingants – rien de tout ça. Cette fois, il va être question – ô sacrilège ! – d’un Wallon. Poète presqu’oublié, auteur de chants oubliés. Un parmi tant d’autres. « Qui se souviendra de lui ? – de toi ou de moi qui se souviendra ? ». Aucune rue, aucune avenue, aucun boulevard ne porte son nom. Tout juste un petit sentier, à Namur, sa ville d’adoption.

Cet homme né dans la nuit de Noël 1921 a savouré la nature comme un flot d’ambroisie, cherché son reflet dans la Meuse comme dans le corps de la femme, a fui les mondanités, communié avec le créé. C’est à lui que Gaston Bachelard adressait ces belles phrases : « Vous me rendez tout ce que j’ai aimé. Que n’ai-je connu, quand j’écrivais mes derniers livres, vos poèmes ! Quels arguments ils m’eussent donné ! […] Écrivez bien vite de nouveaux poèmes. La poésie a besoin de vous. »

Cet homme né dans la nuit de Noël 1921 a savouré la nature comme un flot d’ambroisie, cherché son reflet dans la Meuse comme dans le corps de la femme, a fui les mondanités, communié avec le créé. C’est à lui que Gaston Bachelard adressait ces belles phrases : « Vous me rendez tout ce que j’ai aimé. Que n’ai-je connu, quand j’écrivais mes derniers livres, vos poèmes ! Quels arguments ils m’eussent donné ! […] Écrivez bien vite de nouveaux poèmes. La poésie a besoin de vous. »

Il écrira, ne publiant que par intermittences, s’essaiera au roman avant de disparaître en 1966, la veille de l’Assomption. « Il aimait la Meuse, plus et mieux que tout autre. Mais c’est loin du fleuve wallon que la mort l’a terrassé à quarante-quatre ans, soudainement, brusque- ment, traîtreusement. Il s’était rendu dans une petite ville de la vallée de l’Ourthe. Et c’est là qu’il s’est effondré par un des rares jours ensoleillés de cet été pourri, le dimanche 14 août ! » (Joseph Delmelle). Dès lors, lui aussi peut nous dire :

Comme j’aimais alors les bois et les prairies,

Le ciel, tableau changeant,

Les oiseaux veloutés, les fleurs de pierreries,

Les rivières d’argent !

Mon rêve était partout. Je disais : Je t’adore !

À l’aubépine en fleurs ;

Au feuillage : Sens-moi tressaillir. À l’Aurore

Humide : Vois mes pleurs !

Car l’Amour Heureux, la célébration des « noces de l’homme et de l’univers » par laquelle s’ouvre Toucher Terre, le plaisir que procurent mots exhumés et Visages remémorés, l’effusion poétique, n’empêchent ni les angoisses du Tenter de Vivre, ni la tristesse, ni l’effroi. Ses recueils sont, de fait, « autant de variations mozartiennes sur l’allégresse menacée de ce qui vit », ainsi que le dit l’essayiste Roger Brucher.

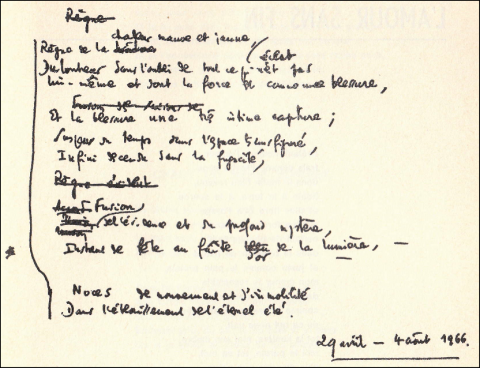

Il ne lui aura été donné ni d’écrire des Poèmes de la mort prochaine ni de dicter des sonnets de l’agonie. Il a eu beau prendre « garde de ne pas mourir / en mourant sans cesse », la mort a pris les devants pour le laisser « incorruptible enfin, sans absence et sans poids ». Mais quelques jours avant de quitter le doux « bruit de l’eau qui s’égoutte sur l’eau », d’être arraché au « flot de la dérive humaine », il a griffonné un poème qui devait être le dernier, un vers qu’il ne savait pas être le dernier, dernier poème et dernier vers qui ont merveilleusement devancé la mort :

Il ne lui aura été donné ni d’écrire des Poèmes de la mort prochaine ni de dicter des sonnets de l’agonie. Il a eu beau prendre « garde de ne pas mourir / en mourant sans cesse », la mort a pris les devants pour le laisser « incorruptible enfin, sans absence et sans poids ». Mais quelques jours avant de quitter le doux « bruit de l’eau qui s’égoutte sur l’eau », d’être arraché au « flot de la dérive humaine », il a griffonné un poème qui devait être le dernier, un vers qu’il ne savait pas être le dernier, dernier poème et dernier vers qui ont merveilleusement devancé la mort :

Règne de la chaleur mauve et jaune, éclat

Du bonheur dans l’oubli de tout ce qui n’est pas

Lui-même et dont la force est comme une blessure,

Et la blessure une très intime capture ;

Suspens du temps dans l’espace transfiguré.

Infini descendu dans la fugacité,

Fusion de l’évidence et du profond mystère,

Instant de fête au faîte d’or de la lumière,

Noces de mouvement et d’immobilité

Dans l’éblouissement de l’éternel été.

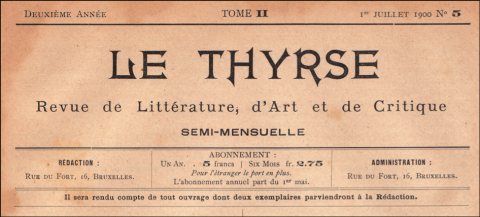

manuscrit du dernier poème, Le Thyrse, juillet-août 1967

« À travers les heurts de la vie, la poésie de Jacques-André Saintonge conserva une ferveur dionysiaque. Résolument classique, mais ondulante, répétitive, obstinée comme un fleuve, elle semble porter les rythmes et les courbes de la Meuse dans son écriture. Avec ce que Françoise Gonsalez-Rousseaux appelle le “mot-germe”, Saintonge bâtit des célébrations lyriques qui prennent le lecteur dans ses filets sonores. Songe-t-on à Péguy, à Verhaeren ? Le poète vous détrompe. Il creuse moins son sujet qu’il ne l’appelle à la surface du dire. Il évoque et invoque. Il fait voir ce qu’il crée. La femme n’existe, semble-t-il, que par rapport à lui. Sa démarche exploratoire est cent fois reprise. Il ne craint pas les détails les plus précis. Mais comme tout cela est exorcisé de la pesanteur ! Dans son érotique, court un sang qui la transfigure. C’est Félicien Rops, avec la joie en plus, et l’équivoque en moins. Tout est pur aux purs dans la sauvagerie raisonnée du poète. »

Luc Norin, La Libre Belgique, 22 janvier 1987

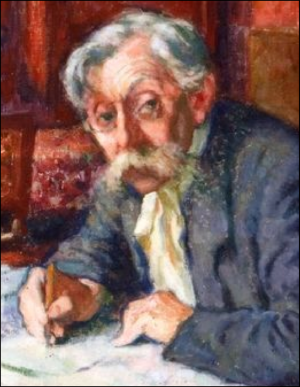

La photo de Jacques-André de Saintonge figure sur la couverture de la revue de littérature et d’art Le Thyrse, juillet-août 1967.

La couverture reproduite est celle du livre de proses et de poèmes de François Debluë De la mort prochaine, Trocy-en-Multien, Éditions de la revue Conférence, 2010, œuvre dont sont tirés deux brefs passages.

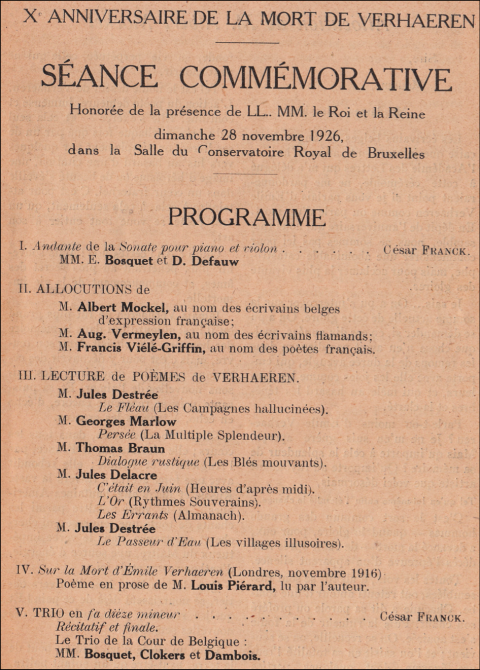

Poète de nationalité américaine, poète surtout du vers libre, Francis Vielé-Griffin (1864-1937) a compté plusieurs amis flamands dont le peintre gantois

Poète de nationalité américaine, poète surtout du vers libre, Francis Vielé-Griffin (1864-1937) a compté plusieurs amis flamands dont le peintre gantois

Viens, mignonne. Trop j’ai souffert du regard des hommes, comme des mains sur Celles que j’aimais avant toi. Je hais les yeux, les yeux qui fouillent, les yeux qui souillent, les yeux qui volent. Tout regard sur ta Beauté m’enlève une parcelle de toi : bientôt tu ne seras plus que l’ombre de toi-même, épar- pillée aux mille prunelles qui te brûlent, te fondent à leur flamme cupide. Viens là-bas, nous y serons si près de tous, si près que le bruit de leurs pas rythmera notre joie, et si loin cependant, si loin que nul ne tentera l’aventure de t’y chercher. Seuls ! Et mes baisers sur toi couleront comme une onde et nos chairs se confondront comme la pulpe molle de fruits trop mûrs.

Viens, mignonne. Trop j’ai souffert du regard des hommes, comme des mains sur Celles que j’aimais avant toi. Je hais les yeux, les yeux qui fouillent, les yeux qui souillent, les yeux qui volent. Tout regard sur ta Beauté m’enlève une parcelle de toi : bientôt tu ne seras plus que l’ombre de toi-même, épar- pillée aux mille prunelles qui te brûlent, te fondent à leur flamme cupide. Viens là-bas, nous y serons si près de tous, si près que le bruit de leurs pas rythmera notre joie, et si loin cependant, si loin que nul ne tentera l’aventure de t’y chercher. Seuls ! Et mes baisers sur toi couleront comme une onde et nos chairs se confondront comme la pulpe molle de fruits trop mûrs.

Continuant la toilette jolie, à gestes mignards, je dévêtis ton corps. Tu fus, dans la nuit, toute blanche et plus tentante que le péché. Tu sentais la caresse de mes regards et la douceur de mes lèvres, courant en flamme sur le chemin de ta nudité. Ton désir hissait, aux lobes de tes seins, deux sourires de chair, et tes bras brûlaient autour de moi, solliciteurs de plus profonds baisers. D’une morsure à tes seins, si lente et si douce qu’elle te parût le prélude d’une volupté, j’en fis tomber les cimes fleuries, qui s’accrochèrent, toutes rouges, aux épines d’un églantier. Lors, je cueillis deux églantines closes et les posai pour toujours sur les meurtrissures des lobes, humides comme des fruits qui pleurent une sève rouge.

Continuant la toilette jolie, à gestes mignards, je dévêtis ton corps. Tu fus, dans la nuit, toute blanche et plus tentante que le péché. Tu sentais la caresse de mes regards et la douceur de mes lèvres, courant en flamme sur le chemin de ta nudité. Ton désir hissait, aux lobes de tes seins, deux sourires de chair, et tes bras brûlaient autour de moi, solliciteurs de plus profonds baisers. D’une morsure à tes seins, si lente et si douce qu’elle te parût le prélude d’une volupté, j’en fis tomber les cimes fleuries, qui s’accrochèrent, toutes rouges, aux épines d’un églantier. Lors, je cueillis deux églantines closes et les posai pour toujours sur les meurtrissures des lobes, humides comme des fruits qui pleurent une sève rouge.

d’un champ de blé… et puis quelque panégyriste pourra me comparer un jour au troubadour Bertrand de Marseille, qui aima et chanta Porcelette des Porcelets. » Mais point de mariage encore : « […] au diable les chastes épouses qui châtrent l’imagination de leurs maris poètes, vive les belles maîtresses… » Au sujet d’une jeune femme qui a la moitié de son âge et qui l’invite à la rejoindre alors qu’ils ne se sont jamais vus : « Je pars pour Uriage, moins pour prendre les eaux que pour me faire prendre… c’est toute une histoire… » En 1894, à propos d’une autre : « L’action de la poésie est extraordinaire sur les jeunes filles ! Et si on ne se gardait pas, quel roman ! »

d’un champ de blé… et puis quelque panégyriste pourra me comparer un jour au troubadour Bertrand de Marseille, qui aima et chanta Porcelette des Porcelets. » Mais point de mariage encore : « […] au diable les chastes épouses qui châtrent l’imagination de leurs maris poètes, vive les belles maîtresses… » Au sujet d’une jeune femme qui a la moitié de son âge et qui l’invite à la rejoindre alors qu’ils ne se sont jamais vus : « Je pars pour Uriage, moins pour prendre les eaux que pour me faire prendre… c’est toute une histoire… » En 1894, à propos d’une autre : « L’action de la poésie est extraordinaire sur les jeunes filles ! Et si on ne se gardait pas, quel roman ! »

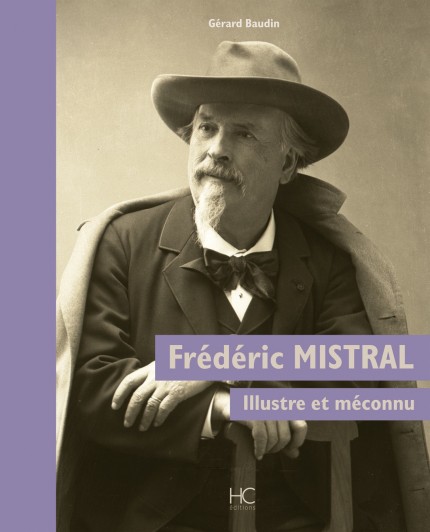

Outre les pages qui reviennent sur les principaux évènements ayant marqué l’existence de l’illustre et méconnu Provençal (« Mai de soun noum li grihet brun / Canton soulet la survivènço »), le lecteur découvrira dans ce livre

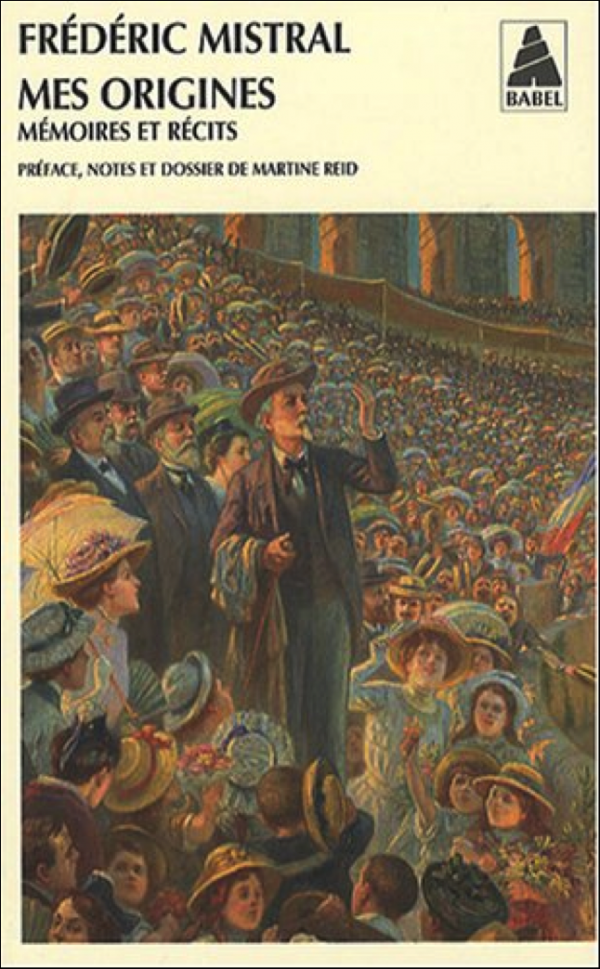

Outre les pages qui reviennent sur les principaux évènements ayant marqué l’existence de l’illustre et méconnu Provençal (« Mai de soun noum li grihet brun / Canton soulet la survivènço »), le lecteur découvrira dans ce livre Il aurait pu devenir notaire, avocat, magistrat, député, ministre peut-être. Mais ne supportant pas de voir sa langue maternelle reléguée au rang de patois, Frédéric Mistral préfère se faire poète. Mieux encore ! Il fait vœu de restaurer son idiome par la poésie, se faisant l’apôtre des pays d’Oc. De tous les grands écrivains et poètes, il est le seul au monde qui, par la poésie chantant sa province et composée dans sa langue régionale répudiée par les écoles de France, ait été couronné du prix Nobel de Littérature. Au fil des ans, si le nom du Mistral survit, le souvenir de son œuvre s’estompe. Les écoles ont depuis longtemps évincé ses écrits. Pour cause : ses poèmes et sa prose, dont toute la sève coule de sa langue maternelle, sont exagérément rangés sur les étagères des langues minoritaires, du folklore. Aussi, chaque citation, chaque article, chaque ouvrage nouveau s’élève en barricade contre l’oubli de sa mémoire, contre l’oubli d’une langue, contre l’oubli tout simplement.

Il aurait pu devenir notaire, avocat, magistrat, député, ministre peut-être. Mais ne supportant pas de voir sa langue maternelle reléguée au rang de patois, Frédéric Mistral préfère se faire poète. Mieux encore ! Il fait vœu de restaurer son idiome par la poésie, se faisant l’apôtre des pays d’Oc. De tous les grands écrivains et poètes, il est le seul au monde qui, par la poésie chantant sa province et composée dans sa langue régionale répudiée par les écoles de France, ait été couronné du prix Nobel de Littérature. Au fil des ans, si le nom du Mistral survit, le souvenir de son œuvre s’estompe. Les écoles ont depuis longtemps évincé ses écrits. Pour cause : ses poèmes et sa prose, dont toute la sève coule de sa langue maternelle, sont exagérément rangés sur les étagères des langues minoritaires, du folklore. Aussi, chaque citation, chaque article, chaque ouvrage nouveau s’élève en barricade contre l’oubli de sa mémoire, contre l’oubli d’une langue, contre l’oubli tout simplement. Lors des commémorations du centenaire de la naissance de Frédéric Mistral, en 1930, on pouvait lire dans un grand quotidien : « Il y a trop de Français qui ne savent pas que le nom de Mistral peut être prononcé comme celui d’Homère, comme celui de Virgile, comme celui de Goethe…Tous les Français devraient “connaître Mistral”, qui ne fut pas un poète provençal ; qui est un poète universel, qui est un poète de la grandeur, de la fierté, de la noblesse, de l’émotion la plus haute, de l’expression la plus pure... »

Lors des commémorations du centenaire de la naissance de Frédéric Mistral, en 1930, on pouvait lire dans un grand quotidien : « Il y a trop de Français qui ne savent pas que le nom de Mistral peut être prononcé comme celui d’Homère, comme celui de Virgile, comme celui de Goethe…Tous les Français devraient “connaître Mistral”, qui ne fut pas un poète provençal ; qui est un poète universel, qui est un poète de la grandeur, de la fierté, de la noblesse, de l’émotion la plus haute, de l’expression la plus pure... »