Philippe Zilcken sur Paul Verlaine

Avant de consacrer plusieurs notices

à la personne et aux écrits

du peintre-graveur néerlandais Philippe Zilcken

(La Haye, 1857 – Villefranche-sur-Mer, 1930),

voici un texte extrait de son premier volume de souvenirs.

VERLAINE EN HOLLANDE

Lorsque Verlaine mourut, en 1895 (sic), je consacrai quelques lignes à son séjour chez moi, à La Haye, du 2 au 13 Novembre 1892 (1).

Ce séjour et le petit livre qui en résulta (Quinze jours en Hollande) (2) donnent une raison d’être à ces lignes qui peuvent avoir, à un moment donné, un intérêt spécial, comme tout détail, si minime soit-il, qui peut contribuer à jeter quelque lumière sur une grande figure disparue.

La mort de Verlaine fut la suite de plusieurs affections mortelles : d’un diabète compliqué d’un rhumatisme pris durant le siège de Paris, lorsqu’il fit son service de garde national, joints à de « vieux ferments, sans doute Londres, peut-être Paris », ainsi qu’il me l’écrivait en 93, qui contribuèrent à envenimer l’état morbide de sa jambe ankylosée.

Plus tard on dit aussi qu’il était mort de tuberculose.

J’ai été frappé de voir qu’il a vécu exactement les deux années qu’il disait vouloir vivre encore lorsqu’il était en Hollande.

À la suite d’une communication de M. Blok, libraire à La Haye, un petit comité se forma afin d’organiser les conférences du poète, et de le recevoir.

Personne de nous ne le connaissait personnellement. Je lui écrivis, et il me répondit avec une courtoisie charmante (3). Lorsqu’il fut question de le loger je dis en causant avec Toorop, un des membres du comité, que, si cela lui était indifférent, je serais heureux de voir le grand artiste accepter mon hospitalité, – ce qu’il fit, plus tard, « avec gratitude ».

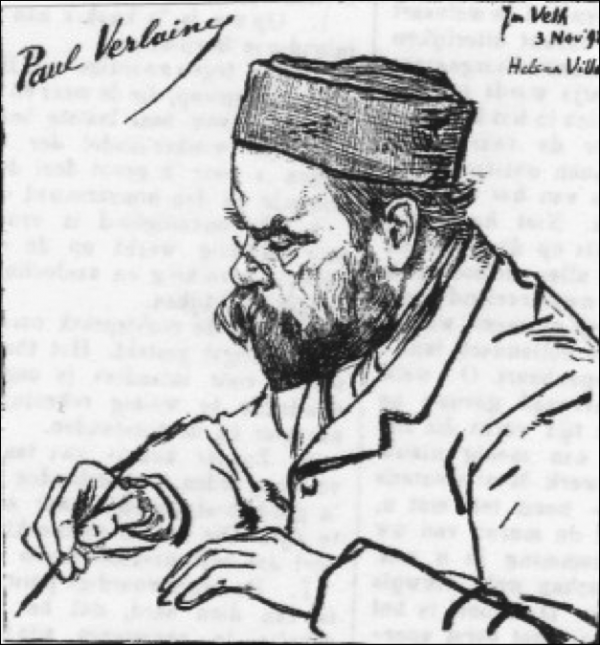

Verlaine écrivant,

dessiné par Jan Veth dans la maison des Zilcken

Ainsi le hasard seul fut cause que Verlaine arriva chez nous par un commencement de Novembre sombre et pluvieux, aux feuilles rouge et or, qui lui plaisait infiniment, d’autant plus que, de chez moi, il avait une vue superbe sur le « vieux parc solitaire et glacé » de la Maison du Bois.

Des compatriotes habitant Paris m’avaient écrit « prends garde », « pense à ce que tu fais », et mille autres avertissements analogues, basés sur la réputation de bohême incorrigible que s’était faite Verlaine.

Ma femme avait un caractère simple et droit, très logique et sensé, et ne craignait aucunement de le recevoir dans notre modeste « home » (4).

Lorsqu’il eut passé seulement une journée chez nous il avait conquis toute la maisonnée, depuis mes parents jusqu’à ma petite fille, alors âgée d’un an et demi, quoiqu’il ait dit quelque part « bien que je sois assez froid d’ordinaire avec les enfants ».

Il était devenu l’ami de notre petite Renée, (qui lui devra un peu de survie grâce à un sonnet soigneusement ciselé), passant des heures à feuilleter avec elle ses albums japonais, et plus tard il n’oublia jamais dans ses lettres d’envoyer son « meilleur bécot » à sa « filleule littéraire », ainsi qu’il l’appelait souvent. (5)

Et c’était vraiment touchant de voir la simplicité charmante et la bonhomie adorable avec lesquelles il se laissait vivre, se laissait dorloter, enchanté en somme de se sentir bien libre et d’être bien nourri dans un intérieur paisible, – vie que peut-être il lui aurait fallu, mais qui, par contre, ne l’eût sans doute pas fait vibrer suffisamment, et nous eût privés de ses admirables épanchements passionnés.

Épreuves d’un ouvrage de Zilcken corrigées par Verlaine

Fondation Custodia, Collection Frits Lugt, Paris

Il passa cette dizaine de jours chez nous toujours également aimable et « gentlemanlike ».

Sa jambe raide l’empêchait souvent de marcher, de sorte qu’alors il sortait en voiture, pour aller soit à ses conférences, soit dans quelque café où des amis artistes l’attendaient.

Verlaine s’était vêtu de neuf en quittant Paris, et, le matin, il descendait toujours en veston de grossière étoffe brunâtre, son faux-col absent encore, remplacé par un foulard aux riches couleurs fauves.

Quand il sortait, invariablement sa canne historique l’accompagnait et l’aidait à marcher péniblement. Je le vois encore se promener ainsi, dans le bois, bras dessus bras dessous avec Toorop, le vigoureux et « superbe Javanais à la barbe épaisse et molle, bleue à force d’être noire », recouvert d’un ample manteau de drap, tous les deux abrités sous un vaste parapluie...

Au café, il s’amusait à goûter les « amers-schiedam » de Hollande, presque inconnus à Paris. Il en existe de toutes les couleurs, de blonds, couleur topaze, rappelant les Xérès rares, de rougeâtres, de vert-pâle même, qu’il se délectait à déguster, et qui lui plurent si bien que chaque fois que j’allais à Paris je devais lui en apporter à l’état d’extrait fait pour être coupé de schiedam ou d’eau-de-vie.

À propos de ceci je me souviens de l’avoir trouvé un jour, très souffrant de sa jambe, à l’hôpital Saint-Louis, installé dans le pavillon Gabrielle; (il prétendait, naturellement, que Gabrielle d’Estrées avait habité la chambre même qu’il occupait !) Un Anglais lui avait donné une bouteille de rhum Saint-James qu’il avait cachée sous son oreiller. Après avoir dû m’assurer que personne ne nous observait, il tira triomphalement la bouteille de sa cachette et se mit à goûter les élixirs que je lui avais apportés.

Chez moi, je l’ai dit, Verlaine fut toujours on ne peut plus agréable et charmant. Il se levait tôt, et était même souvent descendu avant son hôtesse. Aussitôt le premier déjeuner fini, il se mettait à l’ouvrage dans mon atelier, préparant ses conférences. Pendant ce temps là des artistes venaient le voir et prenaient des croquis.

Un jour il montra toute l’exquise délicatesse qui était en lui : prenant ma femme à part, il lui dit : « on a raconté tant de choses sur mon compte que je ne veux pas que vous ignoriez qui vous avez accueilli sous votre toit ».

Verlaine avait apprécié chez ma femme un grand bon sens, et, malgré une certaine sévérité de jugement, une réelle absence de préjugés, qualités qui lui avaient montré qu’elle était à même de le comprendre, malgré tout.

Et alors il lui confessa toute sa vie, du moins tout ce qui devait contribuer à la faire admettre.

Lorsqu’il nous quitta, il laissa un vide qui ne se combla que lentement.

Il était si sympathique sous tous les rapports que nous lui demandâmes plus tard maintes fois, avec insistance, de revenir encore passer quelques semaines chez nous, d’accepter encore cette « sainte hospitalité d’artiste à poète », ainsi qu’il l’avait nommée ; mais, hélas, cela ne devait plus arriver.

Il était souvent malade, alité, et chaque fois, dans sa réponse, c’était : « je suis trop fatigué pour songer encore à la Belgique et la Hollande ». (6)

Philippe Zilcken, Souvenirs, Floury, Paris, 1900, p. 63-73.

Ph. Zilcken à son bureau

(1) « Verlaine in Holland », De Amsterdammer Weekblad voor Nederland, 26 janvier 1896, p. 3-4 (l’article est suivi d’un autre non signé intitulé « Zola over Verlaine »), suite et fin de l’article dans l’édition du 2 février 1896 (quand il écrit en néerlandais, Ph. Zilcken fournit un peu plus de détails). Le même hebdomadaire a consacré deux articles à la poésie de Verlaine le 19 janvier 1896, l’un signé Z.Z.Z., rehaussé du portrait par Jan Veth du 3 novembre 1892, l’autre de Cath. Beloo. D’autres devaient suivre, par exemple un de l’écrivain Jacob Israël de Haan à propos des Œuvres posthumes (18 octobre 1903) et plusieurs signés par l’érudit Byvanck.

(1) « Verlaine in Holland », De Amsterdammer Weekblad voor Nederland, 26 janvier 1896, p. 3-4 (l’article est suivi d’un autre non signé intitulé « Zola over Verlaine »), suite et fin de l’article dans l’édition du 2 février 1896 (quand il écrit en néerlandais, Ph. Zilcken fournit un peu plus de détails). Le même hebdomadaire a consacré deux articles à la poésie de Verlaine le 19 janvier 1896, l’un signé Z.Z.Z., rehaussé du portrait par Jan Veth du 3 novembre 1892, l’autre de Cath. Beloo. D’autres devaient suivre, par exemple un de l’écrivain Jacob Israël de Haan à propos des Œuvres posthumes (18 octobre 1903) et plusieurs signés par l’érudit Byvanck.

(2) Paul Verlaine, Quinze jours en Hollande, lettres à un ami, avec un portrait de l’auteur par Ph. Zilcken, Blok, La Haye, 1893.

(3) Paul Verlaine, Correspondance et documents inédits relatifs à son livre Quinze jours en Hollande, avec une lettre de StéphaneMallarmé et un portrait de Verlaine écrivant d’après la pointe sèche de Ph. Zilcken sur un croquis de J. Toorop, Blok/Floury, La Haye/Paris, 1897.

(4) La Hélène-Villa, « home » des Ziclken, était une belle demeure de style anglo-normand toute neuve. Zilcken parle au passé de son épouse puisqu’elle était morte entre-temps.

(5) Le poème s’intitule À Mlle Renée Zilcken.

(6) Philippe Zilcken a repris une partie de ces éléments dans son second volume de souvenirs Au jardin du passé (1930).

Une Vie, une œuvre, 15 juillet 1999, France Culture, réalisation Simone Douek

Avec Jacques Borel, Jacques Drillon, Guy Goffette, André Gendre et Alain Buisine