Forces occultes aux Indes néerlandaises

Un roman de Louis Couperus

lu par Alexandre Cohen

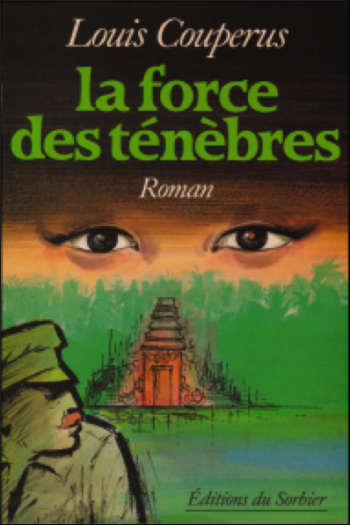

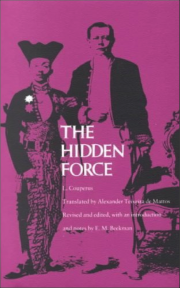

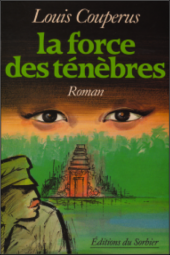

S’il existait un concours pour « récompenser » la couverture la plus hideuse de l’histoire de l’édition française, celle de La Force des ténèbres (1) – roman « indonésien » de Louis Couperus (1863-1923) – entrerait en lice avec à coup sûr, à la clé, un premier ou un deuxième accessit. À n’en pas douter, elle aurait affligé l’auteur, homme raffiné extrêmement soucieux de l’aspect que revêtaient ses publications : une bonne part de la correspondance qu’il a échangée avec son éditeur porte sur ces questions esthétiques.

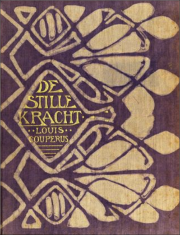

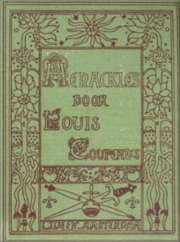

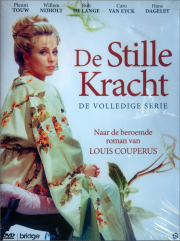

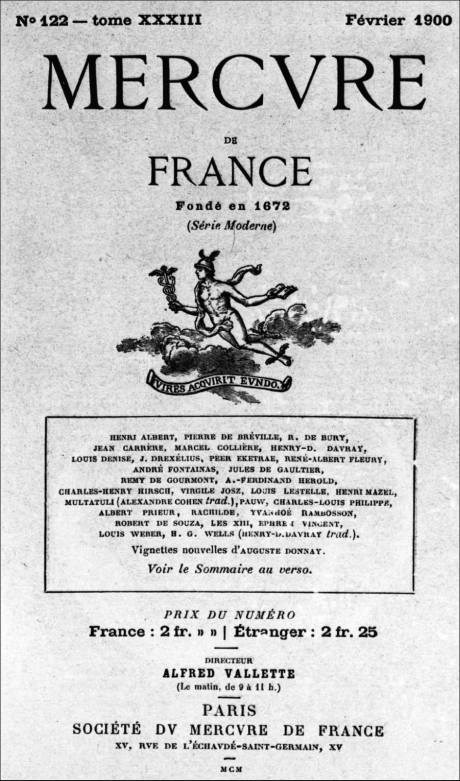

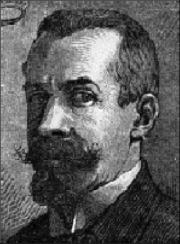

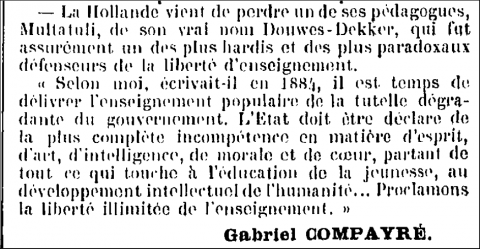

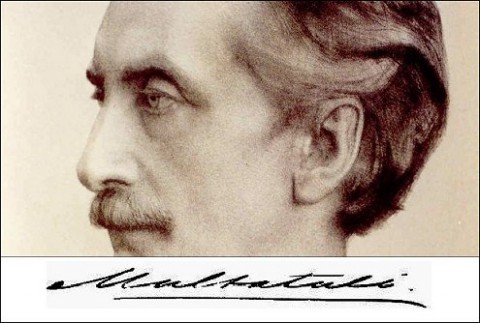

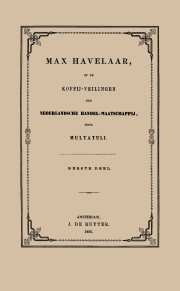

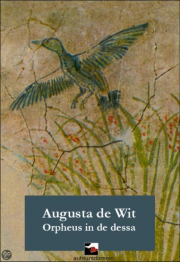

Le volume qu’a tenu entre ses mains le critique Alexandre Cohen, paru sous le titre De stille kracht à Amsterdam chez L.J. Veen en novembre 1900, ressemblait sans doute à la reproduction ci-contre (de cette première édition que l’on doit à Chr. Lebeau, il existe différentes reliures). Quand il le reçoit à Paris où il est de retour depuis peu après son exil londonien et un séjour forcé en Hollande, il a déjà eu l’occasion de lire l’œuvre grâce à la prépublication offerte par le périodique De Gids (prépublication qu’il annonce dans la livraison du Mercure de France de juillet 1900 en traduisant le titre par « Les Forces Mystérieuses »). Cohen ne semble pas avoir réellement goûté les romans de Louis Couperus. Un style trop précieux, trop melliflue sans doute pour ce rebelle qui, marqué par la lecture des œuvres de Multatuli, préférait une veine plus caustique.

Le volume qu’a tenu entre ses mains le critique Alexandre Cohen, paru sous le titre De stille kracht à Amsterdam chez L.J. Veen en novembre 1900, ressemblait sans doute à la reproduction ci-contre (de cette première édition que l’on doit à Chr. Lebeau, il existe différentes reliures). Quand il le reçoit à Paris où il est de retour depuis peu après son exil londonien et un séjour forcé en Hollande, il a déjà eu l’occasion de lire l’œuvre grâce à la prépublication offerte par le périodique De Gids (prépublication qu’il annonce dans la livraison du Mercure de France de juillet 1900 en traduisant le titre par « Les Forces Mystérieuses »). Cohen ne semble pas avoir réellement goûté les romans de Louis Couperus. Un style trop précieux, trop melliflue sans doute pour ce rebelle qui, marqué par la lecture des œuvres de Multatuli, préférait une veine plus caustique.

Louis Couperus

Il exprime plusieurs réserves auxquelles H. Messet – qui a tenu après lui la chronique des lettres néerlandaises pour le Mercure de France – viendra en ajouter quelques-unes. Ce dernier reconnaît certes à l’écrivain haguenois « richesse de l’imagination », « éclat et velouté de la langue » ainsi qu’« une assez grande virtuosité ». À ses yeux, Couperus « possède à un haut degré l’art de la composition, et c’est bien quelque chose. Il ne manque pas non plus d’un certain talent épique, je veux dire que, dans un même roman, il sait, comme Tolstoï, faire vivre un assez grand nombre de personnages, chacun dans sa propre sphère. Il l’a prouvé jadis dans Eline Vere et récemment encore dans les Livres des petites âmes. On pourrait lui reprocher d’abuser de ce don, mettant quelquefois dans un seul roman autant de personnages que d’autres, et de plus vraiment épiques, en mettent dans tout un cycle. » Mais le chroniqueur – qui porte son admiration sur Israël Querido – lui reproche son emphase, son clinquant, une absence « de profondeur philosophique » : « C’est brillant, oh ! très brillant ; mais souvent cela ressemble étrangement à un beau feu d’artifice ; tant qu’on voit ces soleils tournants et ces lumineuses fusées on admire, on est ébloui parfois ; mais l’impression n’est pas durable ; on s’en revient un peu désillusionné, les sens seuls ont joui, l’âme à peine a été effleurée. » (H. Messet, « La littérature néerlandaise après 1880 (suite) », Mercure de France, 1er décembre 1905, pp. 357 et 358). H. Messet admet toutefois que Louis Couperus a été l’un « des premiers à parler en artiste ému des Indes et de leurs habitants » (« Lettres néerlandaises », Mercure de France, 1er mai 1906, p. 153). (2)

Il exprime plusieurs réserves auxquelles H. Messet – qui a tenu après lui la chronique des lettres néerlandaises pour le Mercure de France – viendra en ajouter quelques-unes. Ce dernier reconnaît certes à l’écrivain haguenois « richesse de l’imagination », « éclat et velouté de la langue » ainsi qu’« une assez grande virtuosité ». À ses yeux, Couperus « possède à un haut degré l’art de la composition, et c’est bien quelque chose. Il ne manque pas non plus d’un certain talent épique, je veux dire que, dans un même roman, il sait, comme Tolstoï, faire vivre un assez grand nombre de personnages, chacun dans sa propre sphère. Il l’a prouvé jadis dans Eline Vere et récemment encore dans les Livres des petites âmes. On pourrait lui reprocher d’abuser de ce don, mettant quelquefois dans un seul roman autant de personnages que d’autres, et de plus vraiment épiques, en mettent dans tout un cycle. » Mais le chroniqueur – qui porte son admiration sur Israël Querido – lui reproche son emphase, son clinquant, une absence « de profondeur philosophique » : « C’est brillant, oh ! très brillant ; mais souvent cela ressemble étrangement à un beau feu d’artifice ; tant qu’on voit ces soleils tournants et ces lumineuses fusées on admire, on est ébloui parfois ; mais l’impression n’est pas durable ; on s’en revient un peu désillusionné, les sens seuls ont joui, l’âme à peine a été effleurée. » (H. Messet, « La littérature néerlandaise après 1880 (suite) », Mercure de France, 1er décembre 1905, pp. 357 et 358). H. Messet admet toutefois que Louis Couperus a été l’un « des premiers à parler en artiste ému des Indes et de leurs habitants » (« Lettres néerlandaises », Mercure de France, 1er mai 1906, p. 153). (2)

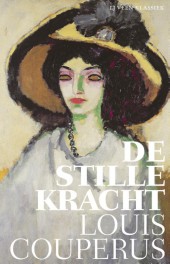

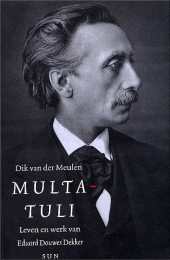

une des nombreuses rééditions

On ne sera pas trop surpris de voir Alexandre Cohen proposer une lecture essentiellement politique de De stille kracht – les passages qu’il donne en traduction sont assez révélateurs (3) –, histoire qui privilégie pourtant la belle langue et dont le vrai sujet, ainsi que le rappelle Jamie James (4), est « la mystique des choses concrètes sur cette île de mystère qu’est Java ». À l’époque, Cohen a en grande partie renoncé à ses convictions anarchistes pour défendre un individualisme forcené. Bien qu’il soit à la veille d’entrer au service du Figaro, il demeure profondément révolté par bien des injustices ; pour ce qui est de la politique coloniale menée par son pays d’origine en Insulinde, son indignation dépasse celle de son maître à penser Multatuli (5).

On ne sera pas trop surpris de voir Alexandre Cohen proposer une lecture essentiellement politique de De stille kracht – les passages qu’il donne en traduction sont assez révélateurs (3) –, histoire qui privilégie pourtant la belle langue et dont le vrai sujet, ainsi que le rappelle Jamie James (4), est « la mystique des choses concrètes sur cette île de mystère qu’est Java ». À l’époque, Cohen a en grande partie renoncé à ses convictions anarchistes pour défendre un individualisme forcené. Bien qu’il soit à la veille d’entrer au service du Figaro, il demeure profondément révolté par bien des injustices ; pour ce qui est de la politique coloniale menée par son pays d’origine en Insulinde, son indignation dépasse celle de son maître à penser Multatuli (5).

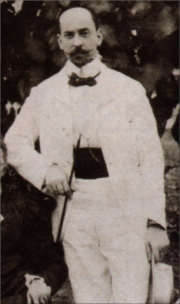

Cohen rentrant des Indes, avril 1905

Ses prises de position tiennent pour une part au traitement que lui ont réservé la justice française (Procès des Trente) et la justice hollandaise (six mois de prison pour outrage à la personne du roi Guillaume III), mais elles ont surtout leurs sources dans ce qu’il a vécu en Indonésie : « L’expérience fondamentale à la base de son choix de l’anti-autoritarisme fut son séjour, entre 1882 et 1887, dans l’armée royale des Indes néerlandaises (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, KNIL). En raison de ses manquements à la discipline – savoureusement décrits dans ses souvenirs –, Cohen passa trois de ces cinq années dans des prisons militaires. » (6) Les épreuves en question et l’impétuosité de sa nature (7) expliquent sans doute le ton de sa recension du roman de Couperus. Si ce livre revêt une certaine valeur, nous dit-il en quelque sorte, c’est parce qu’il prophétise la fin de la période coloniale. Alexandre Cohen a vécu suffisamment longtemps pour célébrer, près d’un demi-siècle plus tard, depuis Toulon, la fin de la domination batave sur l’archipel indonésien. À moins qu’il n’ait opéré entre-temps un revirement sur cette question comme il a pu le faire sur bien d’autres.

Ses prises de position tiennent pour une part au traitement que lui ont réservé la justice française (Procès des Trente) et la justice hollandaise (six mois de prison pour outrage à la personne du roi Guillaume III), mais elles ont surtout leurs sources dans ce qu’il a vécu en Indonésie : « L’expérience fondamentale à la base de son choix de l’anti-autoritarisme fut son séjour, entre 1882 et 1887, dans l’armée royale des Indes néerlandaises (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, KNIL). En raison de ses manquements à la discipline – savoureusement décrits dans ses souvenirs –, Cohen passa trois de ces cinq années dans des prisons militaires. » (6) Les épreuves en question et l’impétuosité de sa nature (7) expliquent sans doute le ton de sa recension du roman de Couperus. Si ce livre revêt une certaine valeur, nous dit-il en quelque sorte, c’est parce qu’il prophétise la fin de la période coloniale. Alexandre Cohen a vécu suffisamment longtemps pour célébrer, près d’un demi-siècle plus tard, depuis Toulon, la fin de la domination batave sur l’archipel indonésien. À moins qu’il n’ait opéré entre-temps un revirement sur cette question comme il a pu le faire sur bien d’autres.

une des traductions en anglais

La stille kracht ou « force silencieuse », « traduc- tion du malais guna-guna, désigne les pratiques de magie noire qui sont au centre d’une intrigue où transparaissent les inquiétudes coloniales hollandaises […] Le protagoniste, Van Oudijck, consciencieux résident de la région de Labuwangi, à Java, va déchaîner la ‘‘force silencieuse’’ en demandant la destitution d’un haut fonctionnaire javanais corrompu. Aussitôt, des phénomènes inexplicables vont accabler sa famille. Il parviendra un moment à les juguler, mais son épouse Léonie va alors se livrer à la débauche. Son inconduite va finalement provoquer le démembrement et le déshonneur de sa famille. En butte à l’hostilité javanaise et à la corruption de son propre milieu familial, Van Oudijck renonce à ses idéaux. Il finit par démissionner pour se retirer dans un village de Java en compagnie d’une jeune métisse ». (8)

La stille kracht ou « force silencieuse », « traduc- tion du malais guna-guna, désigne les pratiques de magie noire qui sont au centre d’une intrigue où transparaissent les inquiétudes coloniales hollandaises […] Le protagoniste, Van Oudijck, consciencieux résident de la région de Labuwangi, à Java, va déchaîner la ‘‘force silencieuse’’ en demandant la destitution d’un haut fonctionnaire javanais corrompu. Aussitôt, des phénomènes inexplicables vont accabler sa famille. Il parviendra un moment à les juguler, mais son épouse Léonie va alors se livrer à la débauche. Son inconduite va finalement provoquer le démembrement et le déshonneur de sa famille. En butte à l’hostilité javanaise et à la corruption de son propre milieu familial, Van Oudijck renonce à ses idéaux. Il finit par démissionner pour se retirer dans un village de Java en compagnie d’une jeune métisse ». (8)

D.C.

(1) Louis Couperus, La Force des ténèbres, traduit du néerlandais par Selinde Margueron, préface de Philippe Noble, Paris, Le Sorbier, 1986. Il existe une nouvelle traduction anglaise de la main de Paul Vincent : The Hidden force, Pushkin Press, 2012. Paul Ver- hoeven projette de porter le roman à l’écran.

(2) Il faudra semble-t-il attendre un J.-L. Walch pour entendre une voix vraiment enthousiaste dans le Mercure de France : « J’ai déjà précédemment parlé de la grande diversité de cet écrivain : Herakles en est un nouveau témoignage. C’est un récit dans lequel l’auteur nous fait pénétrer à sa suite dans le monde mythologique. Toute l’Antiquité revit dans sa grâce, sa clarté, sa beauté puissante et consciente d’elle-même. C’est le monde mythique dans toute sa joie, dans sa splendide candeur. Toute grandiloquence est évitée ; le sujet est traité d’une façon réaliste. L’auteur y donne libre cours à la joie que lui-même il éprouve à créer ces fables, et l’élan qui l’anime nous fait oublier la longueur de son récit. La langue si fine et si sensible de Couperus maniée avec la plus grande souplesse détaille toutes les nuancés de sa pensée. Des livres comme Dionysos et Herakles représentent des spécimens tout à fait isolés dans notre littérature ; aucune œuvre ne peut leur être comparée. » (« Lettres néerlandaises », Mercure de France, 16 novembre 1914, p. 869.)

(2) Il faudra semble-t-il attendre un J.-L. Walch pour entendre une voix vraiment enthousiaste dans le Mercure de France : « J’ai déjà précédemment parlé de la grande diversité de cet écrivain : Herakles en est un nouveau témoignage. C’est un récit dans lequel l’auteur nous fait pénétrer à sa suite dans le monde mythologique. Toute l’Antiquité revit dans sa grâce, sa clarté, sa beauté puissante et consciente d’elle-même. C’est le monde mythique dans toute sa joie, dans sa splendide candeur. Toute grandiloquence est évitée ; le sujet est traité d’une façon réaliste. L’auteur y donne libre cours à la joie que lui-même il éprouve à créer ces fables, et l’élan qui l’anime nous fait oublier la longueur de son récit. La langue si fine et si sensible de Couperus maniée avec la plus grande souplesse détaille toutes les nuancés de sa pensée. Des livres comme Dionysos et Herakles représentent des spécimens tout à fait isolés dans notre littérature ; aucune œuvre ne peut leur être comparée. » (« Lettres néerlandaises », Mercure de France, 16 novembre 1914, p. 869.)

Couperus en Indonésie (1899)

(3) Alexander Cohen traduit quelques phrases de la section 2 du chapitre 4 : « En het is alsof de overheerschte het weet en maar laat gaan de stuwkracht der dingen en afwacht het heilige oogenblik, dat komen zal, als waar zijn de geheimzinnige berekeningen. Hij, hij kent den overheerscher met eén enkelen blik van peildiepte; hij, hij ziet hem in die illuzie van beschaving en humaniteit, en hij weet, dat ze niet zijn. Terwijl hij hem geeft den titel van heer en de hormat van meester, kent hij hem diep in zijn democratische koopmansnatuur, en minacht hem stil en oordeelt hem met een glimlach, begrijpelijk voor zijn broeder, die glimlacht als hij. Nooit vergrijpt hij zich tegen den vorm van de slaafsche knechtschap, en met de semba doet hij of hij de mindere is, maar hij weet zich stil de meerdere. Hij is zich bewust van de stille kracht, onuitgesproken: hij voelt het mysterie aandonzen in den ziedenden wind van zijn bergen, in de stilte der geheimzwoele nachten, en hij voorgevoelt het verre gebeuren. Wat is, zal niet altijd zoo blijven: het heden verdwijnt. Onuitgesproken hoopt hij, dat God zal oprichten, wat neêr is gedrukt, eenmaal, eenmaal, in de ver verwijderde opendeiningen van de dageradende Toekomst. Maar hij voelt het, en hoopt het, en weet het, in de diepste innigheid van zijn ziel, die hij nooit opensluit voor zijn heerscher. » (p. 181-182 de l’édition originale, 1900). Il y accole quelques lignes de l’avant-dernier paragraphe du roman : « dat wat blikt uit het zwarte geheimoog van den zielgeslotenen inboorling, wat neêrkruipt in zijn hart en neêrhurkt in zijn nederige hormat, dat wat knaagt als een gift en een vijandschap aan lichaam, ziel, leven van den Europeaan, wat stil bestrijdt den overwinnaar en hem sloopt en laat kwijnen en versterven, heel langzaam aan sloopt, jaren laat kwijnen, en hem ten laatste doet versterven, zoo nog niet dadelijk tragisch dood gaan » (ibid., p. 211)

(3) Alexander Cohen traduit quelques phrases de la section 2 du chapitre 4 : « En het is alsof de overheerschte het weet en maar laat gaan de stuwkracht der dingen en afwacht het heilige oogenblik, dat komen zal, als waar zijn de geheimzinnige berekeningen. Hij, hij kent den overheerscher met eén enkelen blik van peildiepte; hij, hij ziet hem in die illuzie van beschaving en humaniteit, en hij weet, dat ze niet zijn. Terwijl hij hem geeft den titel van heer en de hormat van meester, kent hij hem diep in zijn democratische koopmansnatuur, en minacht hem stil en oordeelt hem met een glimlach, begrijpelijk voor zijn broeder, die glimlacht als hij. Nooit vergrijpt hij zich tegen den vorm van de slaafsche knechtschap, en met de semba doet hij of hij de mindere is, maar hij weet zich stil de meerdere. Hij is zich bewust van de stille kracht, onuitgesproken: hij voelt het mysterie aandonzen in den ziedenden wind van zijn bergen, in de stilte der geheimzwoele nachten, en hij voorgevoelt het verre gebeuren. Wat is, zal niet altijd zoo blijven: het heden verdwijnt. Onuitgesproken hoopt hij, dat God zal oprichten, wat neêr is gedrukt, eenmaal, eenmaal, in de ver verwijderde opendeiningen van de dageradende Toekomst. Maar hij voelt het, en hoopt het, en weet het, in de diepste innigheid van zijn ziel, die hij nooit opensluit voor zijn heerscher. » (p. 181-182 de l’édition originale, 1900). Il y accole quelques lignes de l’avant-dernier paragraphe du roman : « dat wat blikt uit het zwarte geheimoog van den zielgeslotenen inboorling, wat neêrkruipt in zijn hart en neêrhurkt in zijn nederige hormat, dat wat knaagt als een gift en een vijandschap aan lichaam, ziel, leven van den Europeaan, wat stil bestrijdt den overwinnaar en hem sloopt en laat kwijnen en versterven, heel langzaam aan sloopt, jaren laat kwijnen, en hem ten laatste doet versterven, zoo nog niet dadelijk tragisch dood gaan » (ibid., p. 211)

(4) Jamie James, Rimbaud à Java. Le voyage perdu, traduction de Anne-Sylvie Homassel, Paris, Les Éditions du Sonneur, 2011.

(5) En cette même année 1901, A. Cohen publie à la Société du Mercure de France une traduction de textes de Multatuli sous le tire Pages choisies.

(6) Ronald Spoor, « Alexandre Cohen ». A. Cohen devait effectuer un autre séjour dans l’archipel : « Grâce à ses relations avec Henry de Jouvenel, il fut chargé en 1904 par le gouvernement français d’une enquête comparative en Indochine et dans les Indes néerlandaises portant sur l’éducation et les services sanitaires. Avec un certain plaisir, il visita les prisons où il avait été détenu quelques années plus tôt. Il trouva des arrangements avec les journaux Het Nieuws van den Dag van Nederlandsch-Indië et Soerabaiasch Handelsblad pour des collaborations à partir de Paris. » (ibid.)

(7) Il est amusant de voir que Cohen, prompt à en découdre par la plume comme avec les poings, s’en est pris un jour à un adjoint d’un frère de Louis Couperus. Dans une lettre du 26 janvier 1905 qu’il envoie de Solo (sur l’île de Java) à sa compagne Kaya Batut, il écrit : « […] j’ai copieusement engueulé l’assistent-résident de Djocdja […] Figure-toi que ce mufle – à qui j’avais à demander une introduction pour le directeur de l’École normale – non content de me laisser debout dans son bureau (lui restant assis) me parla sur un ton absolument inconvenant. Après m’être emparé d’une chaise, j’ai dit son fait à ce monsieur… À Paris les détails ». (Alexander Cohen. Brieven 1888-1961 [Correspondance d’Alexandre Cohen. 1888-1961], éd. Ronald Spoor, Amsterdam, Prometheus, 1997, p. 291). Cohen se demandera plus tard s’il s’agissait ou non d’un frère de Louis Couperus, mais ça ne semble pas être le cas.

(7) Il est amusant de voir que Cohen, prompt à en découdre par la plume comme avec les poings, s’en est pris un jour à un adjoint d’un frère de Louis Couperus. Dans une lettre du 26 janvier 1905 qu’il envoie de Solo (sur l’île de Java) à sa compagne Kaya Batut, il écrit : « […] j’ai copieusement engueulé l’assistent-résident de Djocdja […] Figure-toi que ce mufle – à qui j’avais à demander une introduction pour le directeur de l’École normale – non content de me laisser debout dans son bureau (lui restant assis) me parla sur un ton absolument inconvenant. Après m’être emparé d’une chaise, j’ai dit son fait à ce monsieur… À Paris les détails ». (Alexander Cohen. Brieven 1888-1961 [Correspondance d’Alexandre Cohen. 1888-1961], éd. Ronald Spoor, Amsterdam, Prometheus, 1997, p. 291). Cohen se demandera plus tard s’il s’agissait ou non d’un frère de Louis Couperus, mais ça ne semble pas être le cas.

(8) Jean-Marc Moura, « L’(extrême-)orient selon G. W. F. Hegel - philosophie de l’histoire et imaginaire exotique », Revue de littérature comparée, 2001, n° 297, p. 27. L’analyse « idéologique » de l’œuvre a été menée par Henri Chambert-Loir, « Menace sur Java : La Force silencieuse de Louis Couperus (1900) », in D. Lombard et al. (eds), Rêver l’Asie. Exotisme et littérature coloniale aux Indes, en Indochine et en Insulinde, Paris, EHESS, 1993, p. 413-421.

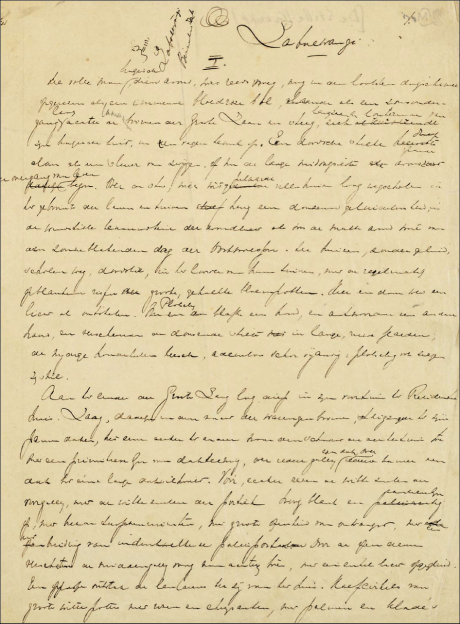

première page manuscrite du roman

Louis Couperus : De Stille kracht

téléfilm basé sur le roman (1974)

La Force silencieuse, c'est – « dans cette terre de mystère qu’est l’île de Java » – la force occulte qui un jour assurera à la race vaincue la victoire sur ses oppresseurs… « L’indigène le sait et il laisse aller les choses en attendant l’heure sa- crée… Quant a lui, il a sondé son oppresseur d’un seul regard. Il l’a pénétré dans son illusion de civilisation et d’humanité, qui, il le sait, ne sont pas. Et tandis qu’il lui donne le titre de seigneur et le hormat (les honneurs) dû au maître, il l’a deviné dans son bas mercantilisme, et il le méprise, et il le juge d’un sourire dédaigneux, intelligible seul pour son frère, qui sourit comme lui. Il ne se révolte jamais contre ces formes extérieures de la soumission absolue, et par son sembah (salut), il semble reconnaître son infériorité. Mais dans le plus intime de son âme il se sait le supérieur. Il a conscience de la force silencieuse, sans jamais en parler. Il en devine la présence dans les vents torrides de ses montagnes, dans l’étrange silence des nuits tièdes, et il pressent les événements encore lointains. Ce qui est, ne sera pas toujours : le Présent s’évanouira. Il sait que Dieu relèvera ce qui est abaissé. Il le sait, et il le sent, et il l’espère dans le plus profond de son âme que jamais il n’ouvre à son dominateur. […] C’est la force silencieuse qui luit dans le regard sombre de l’indigène, qui se tient cachée dans son cœur et qui s’accroupit dans son salut humilié. C’est elle qui corrode, tel un poison et comme une inimitié implacable, le corps et l’âme et la vie de l’Européen ; qui, silencieusement, lutte contre le vainqueur ; qui le mine, et le fait dépérir pendant de longues années, lentement, si toutefois elle ne le tue pas directement d’une façon tragique. »

La Force silencieuse, c'est – « dans cette terre de mystère qu’est l’île de Java » – la force occulte qui un jour assurera à la race vaincue la victoire sur ses oppresseurs… « L’indigène le sait et il laisse aller les choses en attendant l’heure sa- crée… Quant a lui, il a sondé son oppresseur d’un seul regard. Il l’a pénétré dans son illusion de civilisation et d’humanité, qui, il le sait, ne sont pas. Et tandis qu’il lui donne le titre de seigneur et le hormat (les honneurs) dû au maître, il l’a deviné dans son bas mercantilisme, et il le méprise, et il le juge d’un sourire dédaigneux, intelligible seul pour son frère, qui sourit comme lui. Il ne se révolte jamais contre ces formes extérieures de la soumission absolue, et par son sembah (salut), il semble reconnaître son infériorité. Mais dans le plus intime de son âme il se sait le supérieur. Il a conscience de la force silencieuse, sans jamais en parler. Il en devine la présence dans les vents torrides de ses montagnes, dans l’étrange silence des nuits tièdes, et il pressent les événements encore lointains. Ce qui est, ne sera pas toujours : le Présent s’évanouira. Il sait que Dieu relèvera ce qui est abaissé. Il le sait, et il le sent, et il l’espère dans le plus profond de son âme que jamais il n’ouvre à son dominateur. […] C’est la force silencieuse qui luit dans le regard sombre de l’indigène, qui se tient cachée dans son cœur et qui s’accroupit dans son salut humilié. C’est elle qui corrode, tel un poison et comme une inimitié implacable, le corps et l’âme et la vie de l’Européen ; qui, silencieusement, lutte contre le vainqueur ; qui le mine, et le fait dépérir pendant de longues années, lentement, si toutefois elle ne le tue pas directement d’une façon tragique. »

Couperus et son épouse (1923)

C’est cette « force silencieuse » qui, après une longue lutte mouvementée, vainc le Résident hollandais Van Oudyck, que, malgré son énergie et son intrépidité, elle contraint à se démettre de ses fonctions et à liquider sa famille. Il est vrai que cette victoire de la « force » est attribuable, en partie, à Léonie van Oudyck, la femme du Résident, une gourgandine qui s’oublie au point de prendre pour amant le jeune Theo van Oudyck, fils du premier lit de son mari.

C’est cette « force silencieuse » qui, après une longue lutte mouvementée, vainc le Résident hollandais Van Oudyck, que, malgré son énergie et son intrépidité, elle contraint à se démettre de ses fonctions et à liquider sa famille. Il est vrai que cette victoire de la « force » est attribuable, en partie, à Léonie van Oudyck, la femme du Résident, une gourgandine qui s’oublie au point de prendre pour amant le jeune Theo van Oudyck, fils du premier lit de son mari.

scène de la salle de bains

Ce roman de M. Couperus – qui n’a de déplaisant que le style tourmenté et cahoté – possède des qualités louables. Les personnages ont tous de l’originalité, sans en rien être invraisemblables. Léonie van Oudyck, notamment, est joliment réussie. Eva Eldersma, la femme du secrétaire, est délicieuse. Le Résident van Oudyck est un rude bonhomme et sa retraite dans la vallée de Lellès, où il se crée une famille nouvelle, d’une conception charmante. La scène de la salle de bains, où une bouche invisible crache des baves sanguinolentes sur Léonie terrifiée, est très belle. – M. Couperus me paraît assez bien connaître l’âme indigène… Une réserve : je ne sais pas jusqu’à quel point l’entrevue de Van Oudyck avec la Raden-Ayou, la mère du Régent indigène de Ngadyiwa, est vraisemblable. L’humiliation suprême de la vieille princesse, qui se met sur la nuque le pied du Résident, me semble difficile à admettre. Il est vrai que je suis de parti pris ! Il y a si longtemps que le Blanc marche sur la nuque aux autres, que je voudrais voir ces autres : Noirs, Jaunes et Café-au-Lait – les Rouges, hélas ! ne pourront déjà plus être de la fête ! – piétiner un peu – un peu beaucoup ! – les Blancs. C’est bien leur tour. Je serais assez facilement un fervent de la « force silencieuse », telle que la définit M. Couperus. Mais je demande à voir. Je ne demande qu’à voir ! À quand la Revanche ? La vraie, la seule ?

Ce roman de M. Couperus – qui n’a de déplaisant que le style tourmenté et cahoté – possède des qualités louables. Les personnages ont tous de l’originalité, sans en rien être invraisemblables. Léonie van Oudyck, notamment, est joliment réussie. Eva Eldersma, la femme du secrétaire, est délicieuse. Le Résident van Oudyck est un rude bonhomme et sa retraite dans la vallée de Lellès, où il se crée une famille nouvelle, d’une conception charmante. La scène de la salle de bains, où une bouche invisible crache des baves sanguinolentes sur Léonie terrifiée, est très belle. – M. Couperus me paraît assez bien connaître l’âme indigène… Une réserve : je ne sais pas jusqu’à quel point l’entrevue de Van Oudyck avec la Raden-Ayou, la mère du Régent indigène de Ngadyiwa, est vraisemblable. L’humiliation suprême de la vieille princesse, qui se met sur la nuque le pied du Résident, me semble difficile à admettre. Il est vrai que je suis de parti pris ! Il y a si longtemps que le Blanc marche sur la nuque aux autres, que je voudrais voir ces autres : Noirs, Jaunes et Café-au-Lait – les Rouges, hélas ! ne pourront déjà plus être de la fête ! – piétiner un peu – un peu beaucoup ! – les Blancs. C’est bien leur tour. Je serais assez facilement un fervent de la « force silencieuse », telle que la définit M. Couperus. Mais je demande à voir. Je ne demande qu’à voir ! À quand la Revanche ? La vraie, la seule ?

Alexandre Cohen

« Lettres néerlandaises. De Stille kracht »

Mercure de France, juillet 1901, p. 276-277.

Alexandre Cohen (décembre 1918)

À la soutane, notre homme a en effet substitué le tablier maçonnique, devenant quelques décennies plus tard membre du Conseil Fédéral de la Grande Loge de France. À ses écrits édifiants – Les Dévouées. Paule Sainte-Reine (roman, 1887) et Douze heures avec Bernadette (1887) –, il a fait se succéder des critiques virulentes du clergé comme Les Crimes des Couvents : l’Exploitation des Orphelins (1899) et Le chanoine Moïse (roman, 1902). Mais il n’a pas manqué non plus de brosser, avec le roman à clef Le Maître du Peuple (1905), une féroce satire des parlementaires de son temps et « du socialisme des Petits profits ». Homme bien installé, B. Guinaudeau a dirigé la Caisse générale de retraites de la presse française à compter de sa fondation fin 1927 et été fait chevalier de la Légion d

À la soutane, notre homme a en effet substitué le tablier maçonnique, devenant quelques décennies plus tard membre du Conseil Fédéral de la Grande Loge de France. À ses écrits édifiants – Les Dévouées. Paule Sainte-Reine (roman, 1887) et Douze heures avec Bernadette (1887) –, il a fait se succéder des critiques virulentes du clergé comme Les Crimes des Couvents : l’Exploitation des Orphelins (1899) et Le chanoine Moïse (roman, 1902). Mais il n’a pas manqué non plus de brosser, avec le roman à clef Le Maître du Peuple (1905), une féroce satire des parlementaires de son temps et « du socialisme des Petits profits ». Homme bien installé, B. Guinaudeau a dirigé la Caisse générale de retraites de la presse française à compter de sa fondation fin 1927 et été fait chevalier de la Légion d

Vous voyez la tête d’un rédacteur ou d’un abonné des Débats, à la lecture de tels blasphèmes. Aussi, Multatuli n’a pas à demander son reste ; on l’exécute comme il le mérite.

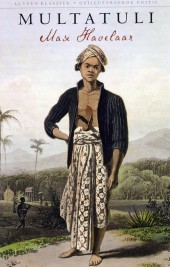

Vous voyez la tête d’un rédacteur ou d’un abonné des Débats, à la lecture de tels blasphèmes. Aussi, Multatuli n’a pas à demander son reste ; on l’exécute comme il le mérite. Son premier livre, Max Havelaar, déchaîna contre lui une tempête d’injures et de haines. L’hypocrisie des marchands hollandais, « invoquant Dieu quand même et toujours, implorant son intervention dans toutes leurs entreprises commerciales et dans leurs sales petites combinaisons poli- tiques », y est dévoilée et mise à nu, dans toute sa vilenie. Deux personnages de ce roman sont des types impérissables, le marchand Droogstoppel et le pasteur Wawelaar. Droogstoppel est un excellent homme, qui aime Dieu et ses ministres. Il a beaucoup de reconnaissance pour les missionnaires, parce que, dit-il, « ils apprennent aux païens habitant les Indes à connaître le seul Dieu véritable et véridique qui est le Dieu de la Hollande, et grâce à cette initiation – facilitée par la pieuse armée occupant les colonies – ces malheureux, rejetant leurs idoles, achètent la miséricorde divine, en travaillant et en cultivant du café pour nous. »

Son premier livre, Max Havelaar, déchaîna contre lui une tempête d’injures et de haines. L’hypocrisie des marchands hollandais, « invoquant Dieu quand même et toujours, implorant son intervention dans toutes leurs entreprises commerciales et dans leurs sales petites combinaisons poli- tiques », y est dévoilée et mise à nu, dans toute sa vilenie. Deux personnages de ce roman sont des types impérissables, le marchand Droogstoppel et le pasteur Wawelaar. Droogstoppel est un excellent homme, qui aime Dieu et ses ministres. Il a beaucoup de reconnaissance pour les missionnaires, parce que, dit-il, « ils apprennent aux païens habitant les Indes à connaître le seul Dieu véritable et véridique qui est le Dieu de la Hollande, et grâce à cette initiation – facilitée par la pieuse armée occupant les colonies – ces malheureux, rejetant leurs idoles, achètent la miséricorde divine, en travaillant et en cultivant du café pour nous. » - Non, Kami !

- Non, Kami !  - Dites-moi donc, homme de génie mal-né, combien de Dieux y a-t-il ?

- Dites-moi donc, homme de génie mal-né, combien de Dieux y a-t-il ?

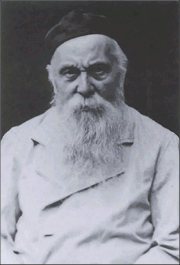

C’est une étrange et captivante figure que celle de ce révolté hollandais, de ce démolisseur de préjugés, de ce fustiger d’hypocrisies et de mensonges, en lutte contre toutes les puissances sociales et tenant tête, seul, à toutes les haines et à toutes les colères. Anatole France le compare à Voltaire et à nos philosophes du dix-huitième siècle. Il y a, certes, de nombreux points de ressemblance. Mais Multatuli était plus isolé, plus faible devant la masse compacte des hostilités et des résistances ; il lui fallait donc plus de courage. Il paraît plus âpre, aussi, plus froidement résolu. Son ironie joviale et corrosive trahit une conviction plus profonde ; sa phrase a, beaucoup plus que celle de Voltaire et des autres – sauf peut-être celle de Diderot, par moments –, l’accent de la sincérité, le vrai son de la conscience indignée.

C’est une étrange et captivante figure que celle de ce révolté hollandais, de ce démolisseur de préjugés, de ce fustiger d’hypocrisies et de mensonges, en lutte contre toutes les puissances sociales et tenant tête, seul, à toutes les haines et à toutes les colères. Anatole France le compare à Voltaire et à nos philosophes du dix-huitième siècle. Il y a, certes, de nombreux points de ressemblance. Mais Multatuli était plus isolé, plus faible devant la masse compacte des hostilités et des résistances ; il lui fallait donc plus de courage. Il paraît plus âpre, aussi, plus froidement résolu. Son ironie joviale et corrosive trahit une conviction plus profonde ; sa phrase a, beaucoup plus que celle de Voltaire et des autres – sauf peut-être celle de Diderot, par moments –, l’accent de la sincérité, le vrai son de la conscience indignée. Son premier livre fut un roman. Max Havelaar, dans lequel il racontait ce qu’il avait vu à Java. On fit tout ce qui fut possible pour l’étouffer. Multatuli avait contre lui son propre éditeur, qui ne désirait qu’une chose : ne pas vendre l’œuvre scandaleuse et sacrilège. Mais, Max Havelaar finit tout de même par arriver au public. L’auteur y disait : « Moi, Multatuli, qui ai beaucoup souffert, je prends la plume. Et je ne demande pas d’indulgence pour la forme de mon livre. Cette forme m’a paru indiquée pour atteindre mon but.

Son premier livre fut un roman. Max Havelaar, dans lequel il racontait ce qu’il avait vu à Java. On fit tout ce qui fut possible pour l’étouffer. Multatuli avait contre lui son propre éditeur, qui ne désirait qu’une chose : ne pas vendre l’œuvre scandaleuse et sacrilège. Mais, Max Havelaar finit tout de même par arriver au public. L’auteur y disait : « Moi, Multatuli, qui ai beaucoup souffert, je prends la plume. Et je ne demande pas d’indulgence pour la forme de mon livre. Cette forme m’a paru indiquée pour atteindre mon but.

Qui êtes-vous, ma bonne femme ?

Qui êtes-vous, ma bonne femme ?

Né le 2 mars 1820 à Amsterdam,

Né le 2 mars 1820 à Amsterdam,  Bien volontiers,

Bien volontiers,

Nous voudrions pouvoir épingler des exemples de la façon magistrale dont il lacère les nippes des vieilles maquerelles de la haute, et met à nu leur sale peau. En procédant à cette exécution il fait sonner un rire diablement joyeux et vengeur. Il y a parfois chez cet homme qui sait être si fin une violence d’ouragan. Sûrement il va tout briser sur son passage.

Nous voudrions pouvoir épingler des exemples de la façon magistrale dont il lacère les nippes des vieilles maquerelles de la haute, et met à nu leur sale peau. En procédant à cette exécution il fait sonner un rire diablement joyeux et vengeur. Il y a parfois chez cet homme qui sait être si fin une violence d’ouragan. Sûrement il va tout briser sur son passage.

Cri/Ciel, 2007 ; Joris van Parys, « Verre neven, naaste vriend. Cyriel Buysse,

Cri/Ciel, 2007 ; Joris van Parys, « Verre neven, naaste vriend. Cyriel Buysse,

Pour souligner la complexité du personnage Multatuli / Eduard Douwes Dekker et les enjeux qu’il a suscités et suscite encore sur le plan idéologique, reprenons un bref passage de la préface de Philippe Noble à sa traduc- tion Max Havelaar ou les ventes de café de la Compagnie commerciale des Pays-Bas (Actes Sud, 1991) : « Aventurier, mari volage et joueur invétéré pour les uns, penseur révolutionnaire ou prophète christique pour les autres, Multatuli divisait naturellement ses contemporains. Mais il partage aussi la postérité : les plus grands écrivains de son pays ont vu en lui, depuis la fin du XIXe siècle, une figure tutélaire ou un repoussoir, ou à tout le moins un mystère à éclaircir. Le centenaire de sa naissance – en 1920 –, le cinquantième et de le centième anniversaire de sa mort – en 1937 et 1987 – donnèrent lieu à des affrontements parfois homériques, comme si le procès de l’homme était encore à instruire, à l’image d’une œuvre qui, achevée pourtant depuis plus d’un siècle, n’en ressemble pas moins à un immense bouillon. » Un survol biographique en français, qui permettra de rectifier certaines erreurs qu’on pu commettre les critiques d’expression française du passé, est aisément accessible dans la même édition du Max Havelaar sous la plume de Guy Toebosch.

Pour souligner la complexité du personnage Multatuli / Eduard Douwes Dekker et les enjeux qu’il a suscités et suscite encore sur le plan idéologique, reprenons un bref passage de la préface de Philippe Noble à sa traduc- tion Max Havelaar ou les ventes de café de la Compagnie commerciale des Pays-Bas (Actes Sud, 1991) : « Aventurier, mari volage et joueur invétéré pour les uns, penseur révolutionnaire ou prophète christique pour les autres, Multatuli divisait naturellement ses contemporains. Mais il partage aussi la postérité : les plus grands écrivains de son pays ont vu en lui, depuis la fin du XIXe siècle, une figure tutélaire ou un repoussoir, ou à tout le moins un mystère à éclaircir. Le centenaire de sa naissance – en 1920 –, le cinquantième et de le centième anniversaire de sa mort – en 1937 et 1987 – donnèrent lieu à des affrontements parfois homériques, comme si le procès de l’homme était encore à instruire, à l’image d’une œuvre qui, achevée pourtant depuis plus d’un siècle, n’en ressemble pas moins à un immense bouillon. » Un survol biographique en français, qui permettra de rectifier certaines erreurs qu’on pu commettre les critiques d’expression française du passé, est aisément accessible dans la même édition du Max Havelaar sous la plume de Guy Toebosch.

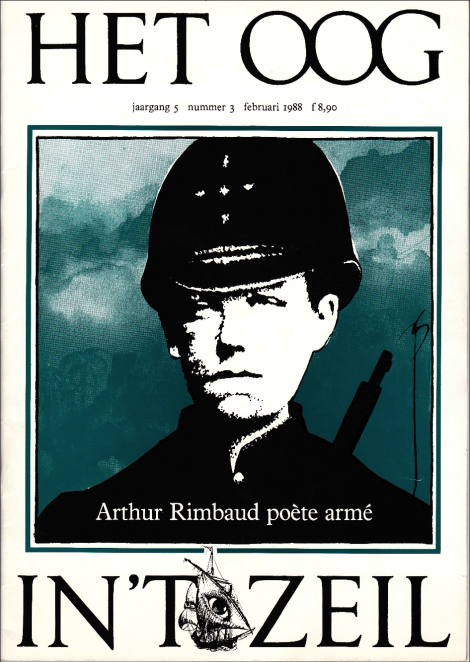

« On perd un peu sa trace », écrivait Verlaine à propos de son ancien amant qui avait renoncé peu avant à la poésie. Entre deux escapades et maintes errances, Rim- baud signe, à l’âge de 21 ans, un engagement de six ans dans l’armée coloniale néerlandaise, qui va le conduire dans son voyage le plus lointain. Cette armée avait constamment besoin de recrues, plus encore depuis 1873 et le début de la guerre d’Atjeh, à la pointe nord de l’île de Sumatra. La plupart des soldats mouraient en réalité loin des combats, certains entre la Hollande et l’Insulinde, en raison d’un manque de salubrité sur les bateaux, beaucoup des suites d’une maladie tropicale dans l’archipel. Les années 1875 et 1876 – celle où Rimbaud s’engagea, sans doute attiré par le montant de la prime revu à la hausse peu avant – se distinguent par le nombre élevé de candidats à la vie de mercenaire : sur environ 3800 qui embarquèrent en 1876 pour cette destination lointaine, 1300 étaient belges, plus ou moins 1100 français, les autres venaient essentiellement d’Allemagne, de Norvège, de Suisse, d’Italie ou du Portugal – les jeunes Néerlandais ne montraient pour leur part guère d’enthousiasme.

« On perd un peu sa trace », écrivait Verlaine à propos de son ancien amant qui avait renoncé peu avant à la poésie. Entre deux escapades et maintes errances, Rim- baud signe, à l’âge de 21 ans, un engagement de six ans dans l’armée coloniale néerlandaise, qui va le conduire dans son voyage le plus lointain. Cette armée avait constamment besoin de recrues, plus encore depuis 1873 et le début de la guerre d’Atjeh, à la pointe nord de l’île de Sumatra. La plupart des soldats mouraient en réalité loin des combats, certains entre la Hollande et l’Insulinde, en raison d’un manque de salubrité sur les bateaux, beaucoup des suites d’une maladie tropicale dans l’archipel. Les années 1875 et 1876 – celle où Rimbaud s’engagea, sans doute attiré par le montant de la prime revu à la hausse peu avant – se distinguent par le nombre élevé de candidats à la vie de mercenaire : sur environ 3800 qui embarquèrent en 1876 pour cette destination lointaine, 1300 étaient belges, plus ou moins 1100 français, les autres venaient essentiellement d’Allemagne, de Norvège, de Suisse, d’Italie ou du Portugal – les jeunes Néerlandais ne montraient pour leur part guère d’enthousiasme. L’essentiel de ce que l’on sait sur le passage de Rimbaud à la caserne de Harderwijk et de ses semaines sous l’uniforme des troupes coloniales avant sa désertion – « l’épisode le plus obscur de son existence », selon J. James –, Martin Bossenbroek l’a réuni voici un quart de siècle dans son article « Arthur Rimbaud poète armé », soulignant que la décision du jeune Français – passionné d’armes, attiré par l’uniforme –, de se faire mercenaire ne résultait en rien d’un coup de tête. Quant à celle de déserter dès le 14 ou 15 août 1876, elle pouvait en partie s’expliquer par les aspects peu réjouissants du quotidien du mercenaire

L’essentiel de ce que l’on sait sur le passage de Rimbaud à la caserne de Harderwijk et de ses semaines sous l’uniforme des troupes coloniales avant sa désertion – « l’épisode le plus obscur de son existence », selon J. James –, Martin Bossenbroek l’a réuni voici un quart de siècle dans son article « Arthur Rimbaud poète armé », soulignant que la décision du jeune Français – passionné d’armes, attiré par l’uniforme –, de se faire mercenaire ne résultait en rien d’un coup de tête. Quant à celle de déserter dès le 14 ou 15 août 1876, elle pouvait en partie s’expliquer par les aspects peu réjouissants du quotidien du mercenaire  Pour mieux cerner et dépeindre le cadre javanais et « les pays brûlants de ses souhaits » que

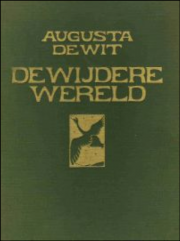

Pour mieux cerner et dépeindre le cadre javanais et « les pays brûlants de ses souhaits » que  En quelques endroits de son récit, J. James base son propos sur des passages de cet ouvrage : « Nous sommes à jamais privés […], écrit-il, de ce que nous aurions tant aimé lire : Java par le regard du poète, à moins que l’on ne retrouve par hasard les journaux per- dus de son voyage. Nous reste une expérience intellectuelle qui n’est pas sans intérêt : chercher quelque Européen à la sensibilité développée qui ait vécu à cette même époque sur cette même île et dont la vision puisse se rapprocher plus ou moins de celle du poète. Et pourquoi pas Alexander Cohen, comme Rimbaud rebelle attentif aux langues exotiques ? Cohen décrit ainsi la jungle, peu après son arrivée à Sumatra en 1882

En quelques endroits de son récit, J. James base son propos sur des passages de cet ouvrage : « Nous sommes à jamais privés […], écrit-il, de ce que nous aurions tant aimé lire : Java par le regard du poète, à moins que l’on ne retrouve par hasard les journaux per- dus de son voyage. Nous reste une expérience intellectuelle qui n’est pas sans intérêt : chercher quelque Européen à la sensibilité développée qui ait vécu à cette même époque sur cette même île et dont la vision puisse se rapprocher plus ou moins de celle du poète. Et pourquoi pas Alexander Cohen, comme Rimbaud rebelle attentif aux langues exotiques ? Cohen décrit ainsi la jungle, peu après son arrivée à Sumatra en 1882

C’est un écrivain hol- landais beaucoup plus policé qui retient ailleurs l’attention de l’auteur de Rimbaud à Java, à savoir Louis Couperus. Un des romans les plus célèbres du dandy haguenois a pour cadre les Indes Orientales Néerlandaises, contrée où il passa une partie de son enfance avant d’y effectuer deux séjours à l’âge adulte. Du premier, il a ramené De stille kracht (1900), où la colonisation hollandaise joue un rôle central à travers le personnage principal Théo van Oudijck. Ce sont les phénomènes occultes qui amènent Jamie James à parler de ce livre, disponible en anglais (

C’est un écrivain hol- landais beaucoup plus policé qui retient ailleurs l’attention de l’auteur de Rimbaud à Java, à savoir Louis Couperus. Un des romans les plus célèbres du dandy haguenois a pour cadre les Indes Orientales Néerlandaises, contrée où il passa une partie de son enfance avant d’y effectuer deux séjours à l’âge adulte. Du premier, il a ramené De stille kracht (1900), où la colonisation hollandaise joue un rôle central à travers le personnage principal Théo van Oudijck. Ce sont les phénomènes occultes qui amènent Jamie James à parler de ce livre, disponible en anglais ( « Couperus donne de ces manifestations une inter- prétation sociale : elles sont, dit-il, l’expression de l’âme de l’île. ‘‘Sous toute cette apparence de choses tangibles, l’essence de ce mysticisme silencieux me- nace, comme un brasier sous la terre, comme la haine et le mystère dans le cœur.’’ »

« Couperus donne de ces manifestations une inter- prétation sociale : elles sont, dit-il, l’expression de l’âme de l’île. ‘‘Sous toute cette apparence de choses tangibles, l’essence de ce mysticisme silencieux me- nace, comme un brasier sous la terre, comme la haine et le mystère dans le cœur.’’ »  Jamie James cite abon- damment un troisième Hollandais : M.T.H. Pere- laer (Maastricht 1831 – La Haye 1901), auquel E.M. Beekman a consacré quelques lignes à la fin de son exposé sur A. Cohen. Deux de ses ouvrages sont disponibles en anglais (

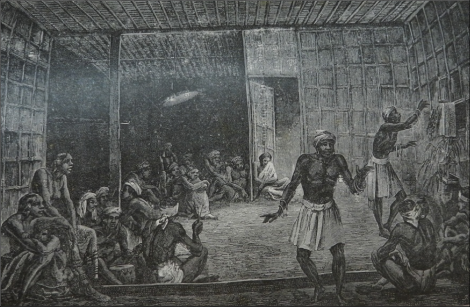

Jamie James cite abon- damment un troisième Hollandais : M.T.H. Pere- laer (Maastricht 1831 – La Haye 1901), auquel E.M. Beekman a consacré quelques lignes à la fin de son exposé sur A. Cohen. Deux de ses ouvrages sont disponibles en anglais ( Des études et des romans ethnographi- ques voient le jour, dont l’un en partie autobio- graphique (quatre volu- mes), essentiellement dans une visée didac- tique, même si le Hollandais cherche pro- gressivement à s’affirmer comme véritable écri- vain. Alors qu’il s’est fait un nom, sa carrière littéraire connaît presque un coup d’arrêt : la presse l’accuse d’avoir plagié « La fête à Coqueville » de Zola dans Noordwest en Zuidoost (1892) ; Perelaer est obligé de se défendre, ce coup l’affectera beaucoup même s’il n’abandonnera pas tout à fait la plume

Des études et des romans ethnographi- ques voient le jour, dont l’un en partie autobio- graphique (quatre volu- mes), essentiellement dans une visée didac- tique, même si le Hollandais cherche pro- gressivement à s’affirmer comme véritable écri- vain. Alors qu’il s’est fait un nom, sa carrière littéraire connaît presque un coup d’arrêt : la presse l’accuse d’avoir plagié « La fête à Coqueville » de Zola dans Noordwest en Zuidoost (1892) ; Perelaer est obligé de se défendre, ce coup l’affectera beaucoup même s’il n’abandonnera pas tout à fait la plume  trente ans dans l’archipel, et

trente ans dans l’archipel, et

(3) E. M. Beekman, Fugitive Dreams: An Anthology of Dutch Colonial Literature, University of Massachusetts Press, 1988 (p. 184-209 pour la partie biographique – Cohen est mort en 1961 et non en 1963 – et p. 209-228 pour les passages traduits qui portent sur les années d’A. Cohen en Indonésie, alors qu’il servait à sa façon dans l’armée néerlandaise.).

(3) E. M. Beekman, Fugitive Dreams: An Anthology of Dutch Colonial Literature, University of Massachusetts Press, 1988 (p. 184-209 pour la partie biographique – Cohen est mort en 1961 et non en 1963 – et p. 209-228 pour les passages traduits qui portent sur les années d’A. Cohen en Indonésie, alors qu’il servait à sa façon dans l’armée néerlandaise.). (13) Sources: Rob Nieuwen- huys, Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden, Amsterdam, Querido, 1978, p. 197-201; Nieuw Nederlandsch Biogra- fisch Woordenboek, V, A.W. Sijthoff, Leyde, 1921, p. 465-466;

(13) Sources: Rob Nieuwen- huys, Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden, Amsterdam, Querido, 1978, p. 197-201; Nieuw Nederlandsch Biogra- fisch Woordenboek, V, A.W. Sijthoff, Leyde, 1921, p. 465-466;

Le chasseur vit dans une maison pareille à celle des autres hommes. Il y fait ce qu’il est d’usage de faire entre quatre murs et sous un toit, des choses point pénibles que l’on fait sans passion, et qui n’ont d’autre fin que l’indolent entretien du corps. Même si l’on fait des choses pénibles, c’est encore sans passion, uniquement pour assurer l’avenir de cette précieuse vie du corps. Le chasseur mange toute sorte de mets que d’autres ont apprêtés pour lui et disposés sur une table couverte d’une nappe blanche. Il s’habille de vêtements blancs et frais ; sous ses pieds il y a un pavement de marbre poli ; il s’assied sur des sièges commodes, et dort la nuit entre des draps frais, soigneusement étendus. Peu lui importe que l’ouragan fasse rage ou que le soleil brûle ; il est à l’abri sous son toit, et ses murs retiennent la fraîcheur. Qu’il écrive, qu’il médite ou qu’il lise, c’est toujours dans le but d’assurer l’avenir de cette existence si bien protégée et sustentée. Il ne connait pas d’autres fins ni d’autre but.

Le chasseur vit dans une maison pareille à celle des autres hommes. Il y fait ce qu’il est d’usage de faire entre quatre murs et sous un toit, des choses point pénibles que l’on fait sans passion, et qui n’ont d’autre fin que l’indolent entretien du corps. Même si l’on fait des choses pénibles, c’est encore sans passion, uniquement pour assurer l’avenir de cette précieuse vie du corps. Le chasseur mange toute sorte de mets que d’autres ont apprêtés pour lui et disposés sur une table couverte d’une nappe blanche. Il s’habille de vêtements blancs et frais ; sous ses pieds il y a un pavement de marbre poli ; il s’assied sur des sièges commodes, et dort la nuit entre des draps frais, soigneusement étendus. Peu lui importe que l’ouragan fasse rage ou que le soleil brûle ; il est à l’abri sous son toit, et ses murs retiennent la fraîcheur. Qu’il écrive, qu’il médite ou qu’il lise, c’est toujours dans le but d’assurer l’avenir de cette existence si bien protégée et sustentée. Il ne connait pas d’autres fins ni d’autre but. Après le coucher du soleil, des océans de lumière d’un vert pâle baignent au ciel des îles de pourpre et d’or, qui vont s’effaçant graduellement vers

Après le coucher du soleil, des océans de lumière d’un vert pâle baignent au ciel des îles de pourpre et d’or, qui vont s’effaçant graduellement vers  Les deux chasseurs ont déjà traversé la moitié de la forêt, que l’étoile du matin tremble encore à l’horizon noir, de ce noir spécial qui précède l’aube des tropiques. Silencieux et sûrs, ils se fraient un chemin dans la nuit chaude et molle des grands bois. Elle semble matérialisée, ils marchent dessus, elle couvre leurs yeux ; la feuillée trempée de rosée leur frôle le visage. Au zénith, entre le moutonnement noir des grandes frondaisons, le ciel commence à s’allumer graduellement de rose. Une senteur de vie passe. Il y a des odeurs fades et stagnantes comme en dégagent les eaux troubles des étangs morts ; ce sont celles de la vie immobile de la terre et des pierres. De même que du fond noir et bourbeux des étangs l’eau vive peut sourdre en imperceptibles remous ; de même un ruisselet trouble, entraînant des résidus de vie abolie, fend la vase, et s’écoule lentement ; ainsi, de l’odeur fade et stagnante de la terre et des pierres, montent, imperceptibles, des senteurs de la vie qui commence dans les mousses et les champignons ; ainsi, à travers l’odeur primaire de la terre et des pierres, perce un parfum de vie qui s’achève en des feuilles et du bois pourrissant dans l’ombre humide où ne pénètre jamais un rayon de soleil.

Les deux chasseurs ont déjà traversé la moitié de la forêt, que l’étoile du matin tremble encore à l’horizon noir, de ce noir spécial qui précède l’aube des tropiques. Silencieux et sûrs, ils se fraient un chemin dans la nuit chaude et molle des grands bois. Elle semble matérialisée, ils marchent dessus, elle couvre leurs yeux ; la feuillée trempée de rosée leur frôle le visage. Au zénith, entre le moutonnement noir des grandes frondaisons, le ciel commence à s’allumer graduellement de rose. Une senteur de vie passe. Il y a des odeurs fades et stagnantes comme en dégagent les eaux troubles des étangs morts ; ce sont celles de la vie immobile de la terre et des pierres. De même que du fond noir et bourbeux des étangs l’eau vive peut sourdre en imperceptibles remous ; de même un ruisselet trouble, entraînant des résidus de vie abolie, fend la vase, et s’écoule lentement ; ainsi, de l’odeur fade et stagnante de la terre et des pierres, montent, imperceptibles, des senteurs de la vie qui commence dans les mousses et les champignons ; ainsi, à travers l’odeur primaire de la terre et des pierres, perce un parfum de vie qui s’achève en des feuilles et du bois pourrissant dans l’ombre humide où ne pénètre jamais un rayon de soleil. À droite, à gauche, au dessus de leurs têtes, la forêt dresse sa montagne verte et frémissante. Ils suivent des sentes à peine tracées par des charbonniers ou d’autres indigènes en quête de sucre de palme, sentiers qui, sous l’immense couvert de la forêt vierge, apparaissent creusées comme des chemins de taupes. Souvent il faut se frayer sa route ; avec leurs couteaux larges et courts, ils abattent la broussaille, les jeunes baliveaux et tout le fouillis des rotins acérés, qui s’attachent à eux en longues traînées épineuses. Des sangsues pleuvent sur eux du haut des branches froissées, et leurs piqûres sont si profondes que le sang rougit les vêtements des deux hommes. Il n’y prennent pas garde : ils chassent. Un coq sauvage, diapré de toute la gamme des mauves, des verts et des ors, s’envole devant eux ; un chat-tigre aux yeux de topaze leur crache à la face son sifflement de colère ; une troupe de singes, glapissant de peur, fuit entre les branches d’un groupe d’arbres sous lequel rôde une panthère noire tachetée de feu. Et chaque fois qu’après un instant d’immobilité le chasseur vise, monte un cri de bête frappée à mort, tombe un corps ensanglanté.

À droite, à gauche, au dessus de leurs têtes, la forêt dresse sa montagne verte et frémissante. Ils suivent des sentes à peine tracées par des charbonniers ou d’autres indigènes en quête de sucre de palme, sentiers qui, sous l’immense couvert de la forêt vierge, apparaissent creusées comme des chemins de taupes. Souvent il faut se frayer sa route ; avec leurs couteaux larges et courts, ils abattent la broussaille, les jeunes baliveaux et tout le fouillis des rotins acérés, qui s’attachent à eux en longues traînées épineuses. Des sangsues pleuvent sur eux du haut des branches froissées, et leurs piqûres sont si profondes que le sang rougit les vêtements des deux hommes. Il n’y prennent pas garde : ils chassent. Un coq sauvage, diapré de toute la gamme des mauves, des verts et des ors, s’envole devant eux ; un chat-tigre aux yeux de topaze leur crache à la face son sifflement de colère ; une troupe de singes, glapissant de peur, fuit entre les branches d’un groupe d’arbres sous lequel rôde une panthère noire tachetée de feu. Et chaque fois qu’après un instant d’immobilité le chasseur vise, monte un cri de bête frappée à mort, tombe un corps ensanglanté.

Parfois, dans la forêt, le long de quelque ravin coupant à revers la colline, les deux chasseurs découvrent une piste, et la suivent coûte que coûte. À relancer le daim ou le redoutable taureau sauvage expulsé par son propre troupeau, ils perdent toute notion du temps et du chemin. La chaleur du jour commence à tomber ; les ombres de leurs têtes, qui courent devant eux comme deux petits animaux agiles, se glissant entre les pierres et les souches, bondissant parfois contre les fûts des arbres quand le sentier se rétrécit, s’allongent de plus en plus. Ils ne savent plus où ils sont ; personne ne semble avoir jamais passé par là. Comme un bon limier, l’indigène cherche et trouve une trace. Ce sera, au fût d’un palmier, une série d’entailles profondes, pratiquées en guise d’échelle ; ce sera un morceau de bois calciné ramassé à terre, ou une odeur à peine perceptible de roussi apportée par le vent. Il ne lui en faut pas plus pour trouver le gîte momentané d’un chercheur de sucre de palme ou la clairière des charbonniers. Mais le chasseur fuit comme une prison tout ce qui ressemble à une maison, fût-elle tissée de fibres et de feuilles comme un nid d’oiseau, livrât-elle passage à tous les souffles du vent et à toute la lumière du ciel. Ce qu’il lui faut, c’est l'infini sans bornes, la sensation de sa marée montant tout à l’entour de lui et le submergeant, une sensation propre à tout être créé, l’homme excepté. Il fait allumer son feu de campement sur une crête découverte, et ne veut, pour protéger son sommeil, la nuit, que l’impalpable et mobile rempart de la flamme qui danse.

Parfois, dans la forêt, le long de quelque ravin coupant à revers la colline, les deux chasseurs découvrent une piste, et la suivent coûte que coûte. À relancer le daim ou le redoutable taureau sauvage expulsé par son propre troupeau, ils perdent toute notion du temps et du chemin. La chaleur du jour commence à tomber ; les ombres de leurs têtes, qui courent devant eux comme deux petits animaux agiles, se glissant entre les pierres et les souches, bondissant parfois contre les fûts des arbres quand le sentier se rétrécit, s’allongent de plus en plus. Ils ne savent plus où ils sont ; personne ne semble avoir jamais passé par là. Comme un bon limier, l’indigène cherche et trouve une trace. Ce sera, au fût d’un palmier, une série d’entailles profondes, pratiquées en guise d’échelle ; ce sera un morceau de bois calciné ramassé à terre, ou une odeur à peine perceptible de roussi apportée par le vent. Il ne lui en faut pas plus pour trouver le gîte momentané d’un chercheur de sucre de palme ou la clairière des charbonniers. Mais le chasseur fuit comme une prison tout ce qui ressemble à une maison, fût-elle tissée de fibres et de feuilles comme un nid d’oiseau, livrât-elle passage à tous les souffles du vent et à toute la lumière du ciel. Ce qu’il lui faut, c’est l'infini sans bornes, la sensation de sa marée montant tout à l’entour de lui et le submergeant, une sensation propre à tout être créé, l’homme excepté. Il fait allumer son feu de campement sur une crête découverte, et ne veut, pour protéger son sommeil, la nuit, que l’impalpable et mobile rempart de la flamme qui danse. Le voilà seul ; c’est ce qu’il désirait. La nuit l’environne comme un autre grand océan noir, comme lui soulevé de vagues que le vent chasse, et qui fourmillent de vie comme lui. Le chasseur est assis sans mouvement. Au-dessus de sa tête il y a les étoiles in- nombrables et lointaines ; un nuage vogue lentement ; la flamme éclaire la feuillée. Ni bornes, ni limites d’aucune sorte. Il sent les grands courants éternels, dont aucune puissance ne peut arrêter la marche mystérieuse. Dans la fraîcheur de la terre noire, dans le scintillement des étoiles ; dans le frémissement du vent qui passe dans les arbres, passe, s’arrête et repasse encore, dans les bruits légers qui flottent, dans le souffle de sa poitrine même, il sent battre la marée éternelle de la vie, alterner un flot incessant de vie et de mort. Telles les vagues, les grandes vagues de la mer, qui sans trêve s’avancent, et se retirent sans trêve. Elles se jettent les unes sur les autres, elles s’abattent, elles s’engloutissent et la lame conquérante se grossit de celles qu’elle vient d’abattre ; puis à son tour elle se creuse, s’abîme, d’autres lames lui passent sur le corps et l’effacent. Ainsi s’avance, grandit et s’efface l’éternelle marée des vies innombrables, puissantes en force, fugitives en durée. Elles se jettent l’une contre l’autre avec fureur, les grandes et les petites, et beaucoup de petites viennent en gonfler une grande, jusqu’à ce qu’elle soit précipitée de son faîte, et qu’il ne reste plus rien des yeux qui flamboyaient, des griffes puissantes pour dompter et retenir, de la gueule redoutable qui a déchiré et bu tant de vies, rien, plus rien. Tout passe, et tout revient. Une vie nouvelle recommence là où finit une autre vie. Il n’y a ni mort, ni renaissance. Rien ne se crée, rien ne se perd. Ce qui était au commencement est encore là. Qu’est-ce donc que veut dire l’homme qui dit : Moi ? Qu’est-ce donc que nous appelons naître, et qu’y a-t-il, en vérité, sous ce que nous appelons mort ?

Le voilà seul ; c’est ce qu’il désirait. La nuit l’environne comme un autre grand océan noir, comme lui soulevé de vagues que le vent chasse, et qui fourmillent de vie comme lui. Le chasseur est assis sans mouvement. Au-dessus de sa tête il y a les étoiles in- nombrables et lointaines ; un nuage vogue lentement ; la flamme éclaire la feuillée. Ni bornes, ni limites d’aucune sorte. Il sent les grands courants éternels, dont aucune puissance ne peut arrêter la marche mystérieuse. Dans la fraîcheur de la terre noire, dans le scintillement des étoiles ; dans le frémissement du vent qui passe dans les arbres, passe, s’arrête et repasse encore, dans les bruits légers qui flottent, dans le souffle de sa poitrine même, il sent battre la marée éternelle de la vie, alterner un flot incessant de vie et de mort. Telles les vagues, les grandes vagues de la mer, qui sans trêve s’avancent, et se retirent sans trêve. Elles se jettent les unes sur les autres, elles s’abattent, elles s’engloutissent et la lame conquérante se grossit de celles qu’elle vient d’abattre ; puis à son tour elle se creuse, s’abîme, d’autres lames lui passent sur le corps et l’effacent. Ainsi s’avance, grandit et s’efface l’éternelle marée des vies innombrables, puissantes en force, fugitives en durée. Elles se jettent l’une contre l’autre avec fureur, les grandes et les petites, et beaucoup de petites viennent en gonfler une grande, jusqu’à ce qu’elle soit précipitée de son faîte, et qu’il ne reste plus rien des yeux qui flamboyaient, des griffes puissantes pour dompter et retenir, de la gueule redoutable qui a déchiré et bu tant de vies, rien, plus rien. Tout passe, et tout revient. Une vie nouvelle recommence là où finit une autre vie. Il n’y a ni mort, ni renaissance. Rien ne se crée, rien ne se perd. Ce qui était au commencement est encore là. Qu’est-ce donc que veut dire l’homme qui dit : Moi ? Qu’est-ce donc que nous appelons naître, et qu’y a-t-il, en vérité, sous ce que nous appelons mort ? La flamme baisse ; distraitement, le chasseur y jette de la paille et des brindilles. Au bout d’une branche verte, encore vivante la flamme crache et fume. L’indigène se retourne dans son sommeil et murmure des paroles in- distinctes. Qu’est-ce que ce frôlement, tout à côté, suivi d’un cri ? Le chasseur dresse l’oreille. C’est comme s’il voyait ce qui se passe, à deux pas, dans les ténèbres. Il sait comment le serpent s’est enroulé autour de l’arbre où dormait le petit singe et comment la bête gracieuse a été prise dans les replis sinueux qui lui ont brisé les côtes. Il suit le loewak

La flamme baisse ; distraitement, le chasseur y jette de la paille et des brindilles. Au bout d’une branche verte, encore vivante la flamme crache et fume. L’indigène se retourne dans son sommeil et murmure des paroles in- distinctes. Qu’est-ce que ce frôlement, tout à côté, suivi d’un cri ? Le chasseur dresse l’oreille. C’est comme s’il voyait ce qui se passe, à deux pas, dans les ténèbres. Il sait comment le serpent s’est enroulé autour de l’arbre où dormait le petit singe et comment la bête gracieuse a été prise dans les replis sinueux qui lui ont brisé les côtes. Il suit le loewak Une vallée coupe les pentes escarpées qui dominent la mer, si hautes que l’eau des rivières qui s’y précipitent en cascades blanches est entièrement pul- vérisée dans l’atmosphère avant de rejoindre l’écume des embruns. Là, entre les rochers qu’a usés à la longue le cuir de son ventre pendant, on peut suivre le rhinocéros à la trace. C’est un mâle apocalyptique, noir comme la nuit, de l’obscurité faite chair, pesant, inébranlable et fort comme le roc. Il barrit de colère, du furieux désir de se ruer contre un autre roc animé de la même fureur, aussi noir, aussi fort que lui. Il renifle bruyamment l’air où il flaire l’odeur d’un ennemi. Quand il redresse brusquement la tête, sa terrible corne met une blancheur dans les ténèbres. Le chasseur voit tout cela, comme si ses yeux perçaient vraiment la nuit. Ah ! misère de ne pouvoir atteindre un pareil gibier ! De dépit, ses poings se crispent ! Le sommeil de l’indigène a été troublé. Il se relève ; – le jeu mobile de la flamme accentue la grimace de ses pommettes saillantes et de son menton fuyant. Il conte quel moyen les indigènes emploient pour tuer sans s’exposer le rhinocéros, l’animal le plus fort, le plus téméraire, le plus dangereux à affronter de la forêt vierge. Dans le sentier qu’il s’est creusé lui-même ils plantent, pointe en l’air, un couteau, le rhinocéros s’y déchire le ventre. Le chasseur ne daigne pas répondre. Peut-être n’a-t-il même rien entendu de cette histoire où il était question de sécurité et de proie facile. La vie, la mort ; la passion de cette mystérieuse antinomie remplit seule à pleins bords son âme et ses sens, comme deux forces égales qui se stimulent l’une l’autre.

Une vallée coupe les pentes escarpées qui dominent la mer, si hautes que l’eau des rivières qui s’y précipitent en cascades blanches est entièrement pul- vérisée dans l’atmosphère avant de rejoindre l’écume des embruns. Là, entre les rochers qu’a usés à la longue le cuir de son ventre pendant, on peut suivre le rhinocéros à la trace. C’est un mâle apocalyptique, noir comme la nuit, de l’obscurité faite chair, pesant, inébranlable et fort comme le roc. Il barrit de colère, du furieux désir de se ruer contre un autre roc animé de la même fureur, aussi noir, aussi fort que lui. Il renifle bruyamment l’air où il flaire l’odeur d’un ennemi. Quand il redresse brusquement la tête, sa terrible corne met une blancheur dans les ténèbres. Le chasseur voit tout cela, comme si ses yeux perçaient vraiment la nuit. Ah ! misère de ne pouvoir atteindre un pareil gibier ! De dépit, ses poings se crispent ! Le sommeil de l’indigène a été troublé. Il se relève ; – le jeu mobile de la flamme accentue la grimace de ses pommettes saillantes et de son menton fuyant. Il conte quel moyen les indigènes emploient pour tuer sans s’exposer le rhinocéros, l’animal le plus fort, le plus téméraire, le plus dangereux à affronter de la forêt vierge. Dans le sentier qu’il s’est creusé lui-même ils plantent, pointe en l’air, un couteau, le rhinocéros s’y déchire le ventre. Le chasseur ne daigne pas répondre. Peut-être n’a-t-il même rien entendu de cette histoire où il était question de sécurité et de proie facile. La vie, la mort ; la passion de cette mystérieuse antinomie remplit seule à pleins bords son âme et ses sens, comme deux forces égales qui se stimulent l’une l’autre. Il y a si longtemps qu’elle le possède, lui qui a vécu solitaire et qui déjà commence à vieillir, qu’il lui semble que ç’a toujours été ainsi. Elle a grandi au cours des années de sa vie de chasseur ; elle est devenue sa passion dominante, il n’en connaît plus d’autre. Aussi quel trouble dans un âme, lorsqu’inopinément, un jour qui ne différait en rien des autres jours, comme il était embusqué dans la forêt, à l’affût d’un gibier, n’importe lequel, pour peu qu’il y eût quelque chose à tuer, un sentiment surgit en lui, devant quoi la grande passion de sa vie dut plier et s’effacer. À l’heure qu’il est, il ne se rend pas compte lui-même de ce qui lui est arrivé.

Il y a si longtemps qu’elle le possède, lui qui a vécu solitaire et qui déjà commence à vieillir, qu’il lui semble que ç’a toujours été ainsi. Elle a grandi au cours des années de sa vie de chasseur ; elle est devenue sa passion dominante, il n’en connaît plus d’autre. Aussi quel trouble dans un âme, lorsqu’inopinément, un jour qui ne différait en rien des autres jours, comme il était embusqué dans la forêt, à l’affût d’un gibier, n’importe lequel, pour peu qu’il y eût quelque chose à tuer, un sentiment surgit en lui, devant quoi la grande passion de sa vie dut plier et s’effacer. À l’heure qu’il est, il ne se rend pas compte lui-même de ce qui lui est arrivé. Le faon avait encore la raideur du premier âge dans ses fines et longues extrémités ; il cambrait d’un air mutin sa petite tête au museau allongé. Son front n’était encore couvert que d’une douce toison frisée. Chaque fois qu’il faisait mine d’allonger un coup de tête à son compagnon de jeu, il faisait des quatre sabots à la fois un bond de côté, auquel il n’était évidemment pas préparé lui-même et qui le laissait tout effaré.

Le faon avait encore la raideur du premier âge dans ses fines et longues extrémités ; il cambrait d’un air mutin sa petite tête au museau allongé. Son front n’était encore couvert que d’une douce toison frisée. Chaque fois qu’il faisait mine d’allonger un coup de tête à son compagnon de jeu, il faisait des quatre sabots à la fois un bond de côté, auquel il n’était évidemment pas préparé lui-même et qui le laissait tout effaré.  L’indigène maronne entre ses dents qu’il était peu probable qu’on les voie revenir. Alors seulement le chasseur comprit qu’il avait laissé s’écouler du temps. Était-il bien possible qu’il fût resté là, souriant, oubliant son fusil ? Il lui semble voir le même sourire sur le visage de son serviteur.

L’indigène maronne entre ses dents qu’il était peu probable qu’on les voie revenir. Alors seulement le chasseur comprit qu’il avait laissé s’écouler du temps. Était-il bien possible qu’il fût resté là, souriant, oubliant son fusil ? Il lui semble voir le même sourire sur le visage de son serviteur.