Une nouvelle

d’Augusta de Wit

En matière de traduction,

mieux vaut un moineau vivant qu’ un aigle empaillé.

Olav H. Hauge

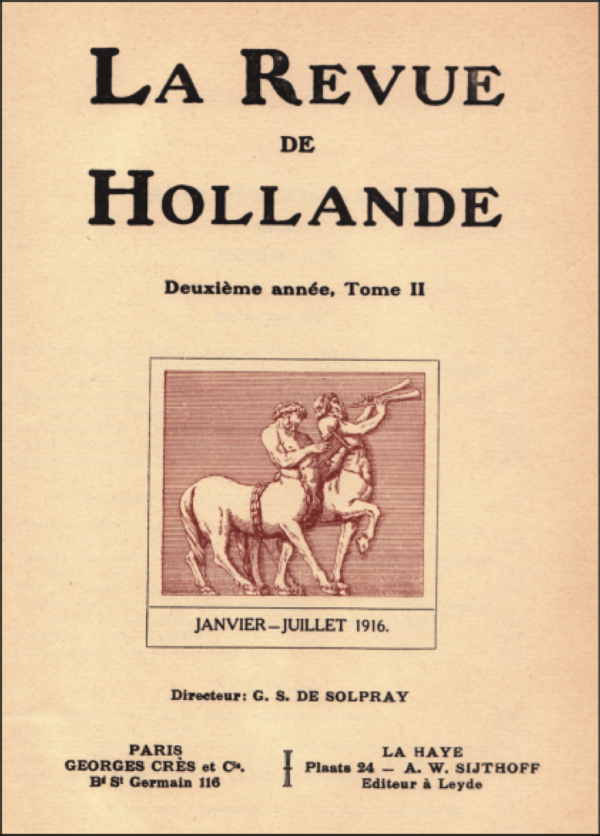

De jager, nouvelle d’Augusta de Wit (1864-1939), a été publiée en 1912 dans la revue De Gids. Trois ans plus tard, La Revue de Hollande en donnait une traduction française de la main de A.D.L. Mague, personne au sujet de laquelle nous ne disposons d’aucune information.

Au seuil de la petite clairière, le chasseur blanc et son serviteur brun, – une paire de compagnons lorsqu’ils chassent, – guettent le gibier. Petit ou gros, peu importe, mais qu’au moins la partie ait ses risques : les pièges naturels que la forêt tropicale oppose à la poursuite exaspérée d’une proie éperdue et agile, ou, mieux, le retour offensif de quelque gros fauve. L’essentiel, après tout, c’est d’avoir quelque chose à tuer.

Où qu’ils aillent, c’est toujours la même attente. Tantôt à l’orée de la forêt, là où les arbres, moins serrés, ne forment plus, avec les souches et les lianes un fouillis trop inextricable pour qu’y gitent les bêtes agiles et velues ; la nuit au bord des lacs de la montagne, à l’heure où les animaux altérés viennent étancher leur soif, et, relevant le col, s’arrêtent un instant, leur silhouette immobile découpée sur le ciel, des gouttelettes brillantes emperlées comme des rayons de lune suspendues aux naseaux, d’où le souffle chaud s’exhale en une mince buée lumineuse ; ou bien dans les herbes de la brousse, l’alang-alang et le glagak qui poussent à hauteur d’homme, également dangereuses pour le chasseur et le gibier, si bien dissimulés qu’ils finissent par ne plus savoir eux-mêmes lequel traque l’autre ; ou encore dans l’erf même, près de la grande maison blanche du colon.

Augusta de Wit

Le chasseur vit dans une maison pareille à celle des autres hommes. Il y fait ce qu’il est d’usage de faire entre quatre murs et sous un toit, des choses point pénibles que l’on fait sans passion, et qui n’ont d’autre fin que l’indolent entretien du corps. Même si l’on fait des choses pénibles, c’est encore sans passion, uniquement pour assurer l’avenir de cette précieuse vie du corps. Le chasseur mange toute sorte de mets que d’autres ont apprêtés pour lui et disposés sur une table couverte d’une nappe blanche. Il s’habille de vêtements blancs et frais ; sous ses pieds il y a un pavement de marbre poli ; il s’assied sur des sièges commodes, et dort la nuit entre des draps frais, soigneusement étendus. Peu lui importe que l’ouragan fasse rage ou que le soleil brûle ; il est à l’abri sous son toit, et ses murs retiennent la fraîcheur. Qu’il écrive, qu’il médite ou qu’il lise, c’est toujours dans le but d’assurer l’avenir de cette existence si bien protégée et sustentée. Il ne connait pas d’autres fins ni d’autre but.

Le chasseur vit dans une maison pareille à celle des autres hommes. Il y fait ce qu’il est d’usage de faire entre quatre murs et sous un toit, des choses point pénibles que l’on fait sans passion, et qui n’ont d’autre fin que l’indolent entretien du corps. Même si l’on fait des choses pénibles, c’est encore sans passion, uniquement pour assurer l’avenir de cette précieuse vie du corps. Le chasseur mange toute sorte de mets que d’autres ont apprêtés pour lui et disposés sur une table couverte d’une nappe blanche. Il s’habille de vêtements blancs et frais ; sous ses pieds il y a un pavement de marbre poli ; il s’assied sur des sièges commodes, et dort la nuit entre des draps frais, soigneusement étendus. Peu lui importe que l’ouragan fasse rage ou que le soleil brûle ; il est à l’abri sous son toit, et ses murs retiennent la fraîcheur. Qu’il écrive, qu’il médite ou qu’il lise, c’est toujours dans le but d’assurer l’avenir de cette existence si bien protégée et sustentée. Il ne connait pas d’autres fins ni d’autre but.

Pourtant, tandis qu’il fait dans sa maison blanche et lisse, sans passion, par habitude ou par nécessité, toutes ces choses, l’âpre désir de vivre sa vraie vie le travaille intérieurement. Il pense que le pays est plein d’animaux de toute sorte ; ils sont partout, autour de ses murs et au-dessus de son toit, dans l’eau, dans l’air, dans les bois, les montagnes. Alors le frisson d’un impatient désir le secoue. Il lit des yeux, ses doigts écrivent, sa bouche mange, ses membres s’allongent sur un lit de repos, mais dans le plus profond de son être il est à l’affût d’animaux à tuer. Et si, d’avoir été trop longtemps enfermé entre quatre murs, ses yeux sont devenus aveugles et ses oreilles sourdes, il peut se servir d’autres yeux et d’autres oreilles, et les faire guetter à sa place continuellement.

Après le coucher du soleil, des océans de lumière d’un vert pâle baignent au ciel des îles de pourpre et d’or, qui vont s’effaçant graduellement vers l’ouest. La nuit semble sortir des arbres gigantesques de l’erf, qu’elle agrandit et élargit démesurément. Elle entre dans la maison et couvre les choses claires qui luisaient pendant le jour. Alors, le chasseur s’assied derrière les grands piliers de la galerie extérieure, comme s’il se mettait à l’affût derrière les troncs lisses à l’orée de la forêt. Du sentier sombre qui vient des champs, on voit briller son cigare. C’est une invite. Les indigènes voient de loin la petite lueur rouge ; ils approchent, flairant une pièce blanche. Dans la brume, on entend murmurer la phrase traditionnelle : « Je demande permission… » – « Approche », répond le chasseur, enchanté. Alors, à tour de rôle, les indigènes accroupis au bas du perron, sans se redresser complètement, s’avancent, et viennent reprendre plus près du maître l’attitude que commande le respect traditionnel.

Après le coucher du soleil, des océans de lumière d’un vert pâle baignent au ciel des îles de pourpre et d’or, qui vont s’effaçant graduellement vers l’ouest. La nuit semble sortir des arbres gigantesques de l’erf, qu’elle agrandit et élargit démesurément. Elle entre dans la maison et couvre les choses claires qui luisaient pendant le jour. Alors, le chasseur s’assied derrière les grands piliers de la galerie extérieure, comme s’il se mettait à l’affût derrière les troncs lisses à l’orée de la forêt. Du sentier sombre qui vient des champs, on voit briller son cigare. C’est une invite. Les indigènes voient de loin la petite lueur rouge ; ils approchent, flairant une pièce blanche. Dans la brume, on entend murmurer la phrase traditionnelle : « Je demande permission… » – « Approche », répond le chasseur, enchanté. Alors, à tour de rôle, les indigènes accroupis au bas du perron, sans se redresser complètement, s’avancent, et viennent reprendre plus près du maître l’attitude que commande le respect traditionnel.

« Seigneur, chaque nuit les daims viennent boire au ruisseau qui longe le bosquet de bambous. »

« Une bande de sangliers a brisé les palissades de ma plantation de ketellah ! Hélas ! Hélas ! Tout est ravagé, perdu ! »

« Seigneur, un tigre rôde autour de la dessa* de la montagne. Nous avons relevé sa trace près du kraal aux bœufs. »

Le chasseur sent son cœur bondir. Il s’informe de l’heure, de la place exacte, des habitudes du gibier. L’indigène part joyeux, palpant une petite pièce blanche. Joyeux, le chasseur appelle son compagnon : « Djongola ! Djongola ! »

Déjà Djongola se tient derrière lui. Lui aussi était assis, guettant, à quelques pas de la maison, à l’affût, véritablement, et son oreille plus fine a perçu le pas des pieds nus tout le long du sentier.

« Djongola, vérifie les fusils ! Il nous faut du riz dans un sac de fibre de pisang fraîche, et de l’eau dans une gourde de bambou !**. Nous partons en chasse demain avant le jour ! »

Maintenant, on peut allumer la lampe du bureau. Peu importent les liasses de papiers qui le jonchent. Le chasseur siffle en s’asseyant dans son fauteuil. La besogne est monotone, mais pour lui, aujourd’hui, une musique chante à son oreille : c’est le léger cliquetis des fusils que manie Djongola, le bruit discret de ses préparatifs à l’office et à la cuisine. En s’allongeant entre les draps lisses de son lit, il pense : « Demain, je serai couché sur un lit de feuilles mortes, et je verrai le feu du campement se jouer dans les branches au dessus de ma tête. »

Les deux chasseurs ont déjà traversé la moitié de la forêt, que l’étoile du matin tremble encore à l’horizon noir, de ce noir spécial qui précède l’aube des tropiques. Silencieux et sûrs, ils se fraient un chemin dans la nuit chaude et molle des grands bois. Elle semble matérialisée, ils marchent dessus, elle couvre leurs yeux ; la feuillée trempée de rosée leur frôle le visage. Au zénith, entre le moutonnement noir des grandes frondaisons, le ciel commence à s’allumer graduellement de rose. Une senteur de vie passe. Il y a des odeurs fades et stagnantes comme en dégagent les eaux troubles des étangs morts ; ce sont celles de la vie immobile de la terre et des pierres. De même que du fond noir et bourbeux des étangs l’eau vive peut sourdre en imperceptibles remous ; de même un ruisselet trouble, entraînant des résidus de vie abolie, fend la vase, et s’écoule lentement ; ainsi, de l’odeur fade et stagnante de la terre et des pierres, montent, imperceptibles, des senteurs de la vie qui commence dans les mousses et les champignons ; ainsi, à travers l’odeur primaire de la terre et des pierres, perce un parfum de vie qui s’achève en des feuilles et du bois pourrissant dans l’ombre humide où ne pénètre jamais un rayon de soleil.

Les deux chasseurs ont déjà traversé la moitié de la forêt, que l’étoile du matin tremble encore à l’horizon noir, de ce noir spécial qui précède l’aube des tropiques. Silencieux et sûrs, ils se fraient un chemin dans la nuit chaude et molle des grands bois. Elle semble matérialisée, ils marchent dessus, elle couvre leurs yeux ; la feuillée trempée de rosée leur frôle le visage. Au zénith, entre le moutonnement noir des grandes frondaisons, le ciel commence à s’allumer graduellement de rose. Une senteur de vie passe. Il y a des odeurs fades et stagnantes comme en dégagent les eaux troubles des étangs morts ; ce sont celles de la vie immobile de la terre et des pierres. De même que du fond noir et bourbeux des étangs l’eau vive peut sourdre en imperceptibles remous ; de même un ruisselet trouble, entraînant des résidus de vie abolie, fend la vase, et s’écoule lentement ; ainsi, de l’odeur fade et stagnante de la terre et des pierres, montent, imperceptibles, des senteurs de la vie qui commence dans les mousses et les champignons ; ainsi, à travers l’odeur primaire de la terre et des pierres, perce un parfum de vie qui s’achève en des feuilles et du bois pourrissant dans l’ombre humide où ne pénètre jamais un rayon de soleil.

Mais les effluves forts et brefs comme des lueurs d’éclair indiquent le passage des bêtes de la forêt : oiseaux encore chauds de la douce moiteur du nid, écureuils aux yeux de rubis fonçant d’un bond dans le fouillis des branches, vache sauvage menant son veau, le naseau collé à la mamelle chargée de lait. Ou bien, la bouffée âcre et pénétrante est montée de l’échine humide et brune d’un daim qui a traversé le lac à la nage pour rejoindre une biche broutant sur l’autre rive.

Les deux hommes hument l’air profondément. De toute cette vie bue par leurs narines, la leur se fortifie et devient plus sauvage. Leur regard est plus perçant, leur pas plus furtif. Ils s’avertissent silencieusement d’un coup d’œil ou d’un geste bref.

À droite, à gauche, au dessus de leurs têtes, la forêt dresse sa montagne verte et frémissante. Ils suivent des sentes à peine tracées par des charbonniers ou d’autres indigènes en quête de sucre de palme, sentiers qui, sous l’immense couvert de la forêt vierge, apparaissent creusées comme des chemins de taupes. Souvent il faut se frayer sa route ; avec leurs couteaux larges et courts, ils abattent la broussaille, les jeunes baliveaux et tout le fouillis des rotins acérés, qui s’attachent à eux en longues traînées épineuses. Des sangsues pleuvent sur eux du haut des branches froissées, et leurs piqûres sont si profondes que le sang rougit les vêtements des deux hommes. Il n’y prennent pas garde : ils chassent. Un coq sauvage, diapré de toute la gamme des mauves, des verts et des ors, s’envole devant eux ; un chat-tigre aux yeux de topaze leur crache à la face son sifflement de colère ; une troupe de singes, glapissant de peur, fuit entre les branches d’un groupe d’arbres sous lequel rôde une panthère noire tachetée de feu. Et chaque fois qu’après un instant d’immobilité le chasseur vise, monte un cri de bête frappée à mort, tombe un corps ensanglanté.

À droite, à gauche, au dessus de leurs têtes, la forêt dresse sa montagne verte et frémissante. Ils suivent des sentes à peine tracées par des charbonniers ou d’autres indigènes en quête de sucre de palme, sentiers qui, sous l’immense couvert de la forêt vierge, apparaissent creusées comme des chemins de taupes. Souvent il faut se frayer sa route ; avec leurs couteaux larges et courts, ils abattent la broussaille, les jeunes baliveaux et tout le fouillis des rotins acérés, qui s’attachent à eux en longues traînées épineuses. Des sangsues pleuvent sur eux du haut des branches froissées, et leurs piqûres sont si profondes que le sang rougit les vêtements des deux hommes. Il n’y prennent pas garde : ils chassent. Un coq sauvage, diapré de toute la gamme des mauves, des verts et des ors, s’envole devant eux ; un chat-tigre aux yeux de topaze leur crache à la face son sifflement de colère ; une troupe de singes, glapissant de peur, fuit entre les branches d’un groupe d’arbres sous lequel rôde une panthère noire tachetée de feu. Et chaque fois qu’après un instant d’immobilité le chasseur vise, monte un cri de bête frappée à mort, tombe un corps ensanglanté.

C’est dans l’herbe haute de la brousse, qui teinte d’un gris pâle le flanc des coteaux, que gîte le tigre. Il s’y cache en rampant comme un serpent, et fond avec la rapidité de l’éclair sur les troupeaux de daims qui broutent les pousses fraîches, sur les bandes de sangliers qui fouillent du groin la terre pour mettre à nu les racines d’herbes dont ils sont friands. Repu de sang, le tigre s’endort, alourdi, dans le bosquet de bambous qui domine la mer grise des herbes. Des paons viennent percher près de lui dans les branches ; ils vivent de ses restes, et le suivent partout. Comme un arc-en-ciel mêlé de vert, de bleu de d’or, leurs queues traînent parmi le feuillage léger des bambous. À chaque mouvement de leurs petites têtes, frêles sous la couronne de l’aigrette bleue, un éclair métallique jaillit. Ils tendent le cou, observant si, dans le lacis noir et jaune des ombres et des rayons de soleil, une autre chose noire et jaune ne va pas remuer, s’étirer, se redresser, cligner de ses yeux luisants et féroces, tandis qu’un bâillement découvre une large gueule couleur de sang. Les paons prennent alors la volée, rutilants sous le chaud soleil, clamant leur cri discordant en signe de joie.

Les daims et les biches de la brousse l’entendent et prennent la fuite ; les sangliers noirs détalent au galop de leurs sabots martelant le sol. Les hommes qui travaillent dans les maigres rizières l’entendent ; abandonnant hache et couperet, ils se ruent vers le hameau pour se cacher derrière la palissade de baliveaux taillés en pointe qui le protège. Dans les huttes tressées de nattes, les femmes l’entendent et courent à la recherche des enfants qui jouent dehors. À l’orée de la forêt le chasseur l’entend. Il exulte. Son compagnon réquisitionne des hommes tremblants de peur pour former dans la brousse des alangs-alangs un large demi-cercle. Ils crient de toute la force de leurs poumons, entrechoquent des bassins de bronze et des morceaux de bois creux, de manière à pousser le tigre vers la lisière de la forêt. Le chasseur est embusqué derrière un arbre, le dos tourné à la bête.

Derrière soi, il perçoit un frôlement qui se rapproche de moment en moment. Immobile, dans une tension de tout son être, depuis le cerveau qui pense et qui écoute jusqu’au doigt posé sur la gâchette, il attend. Des brindilles craquent sous un pas feutré et lourd ; une haleine empestée, chargée de sang et d’un innommable relent de pourriture, le frôle et passe. Il le voit maintenant, son arrière-train strié de noir et de jaune ondule indolemment, l’allure est lourde et lassée. À trente pas, à la place exacte que le chasseur s’était fixée d’avance, une balle troue la nuque du tigre. Un rugissement. La bête furieuse, les yeux flamboyants, se retourne ; elle est sur lui. Un deuxième coup l’étend raide.

Le domestique indigène se penche sur la gueule sanguinolente pour arracher le poil des babines, précieux talisman, aussitôt dissimulé sous la cotonnade qu’il porte nouée autour de la tête. Les rabatteurs se hâtent d’accourir. Ils savent que le chasseur leur abandonnera la dépouille, pour les laisser bénéficier de la prime offerte à qui tue un tigre. Il faut huit hommes pour transporter le corps énorme, suspendu à un tronc de bambou qui plie et craque sous le poids. Le pelage blanc du ventre et de la gorge, pris à rebours, fait peine à voir sous le soleil impitoyable. Il était fait pour la fraîcheur de l’herbe, pour les jeux d’ombre et de lumière brune de la bonne terre des bois. La nuque est brisée, la tête ballotte ; le nez, les yeux d’or maintenant vitreux, le front puissant heurtent les cailloux et les racines du chemin. Le chasseur détourne les yeux.

Parfois, dans la forêt, le long de quelque ravin coupant à revers la colline, les deux chasseurs découvrent une piste, et la suivent coûte que coûte. À relancer le daim ou le redoutable taureau sauvage expulsé par son propre troupeau, ils perdent toute notion du temps et du chemin. La chaleur du jour commence à tomber ; les ombres de leurs têtes, qui courent devant eux comme deux petits animaux agiles, se glissant entre les pierres et les souches, bondissant parfois contre les fûts des arbres quand le sentier se rétrécit, s’allongent de plus en plus. Ils ne savent plus où ils sont ; personne ne semble avoir jamais passé par là. Comme un bon limier, l’indigène cherche et trouve une trace. Ce sera, au fût d’un palmier, une série d’entailles profondes, pratiquées en guise d’échelle ; ce sera un morceau de bois calciné ramassé à terre, ou une odeur à peine perceptible de roussi apportée par le vent. Il ne lui en faut pas plus pour trouver le gîte momentané d’un chercheur de sucre de palme ou la clairière des charbonniers. Mais le chasseur fuit comme une prison tout ce qui ressemble à une maison, fût-elle tissée de fibres et de feuilles comme un nid d’oiseau, livrât-elle passage à tous les souffles du vent et à toute la lumière du ciel. Ce qu’il lui faut, c’est l'infini sans bornes, la sensation de sa marée montant tout à l’entour de lui et le submergeant, une sensation propre à tout être créé, l’homme excepté. Il fait allumer son feu de campement sur une crête découverte, et ne veut, pour protéger son sommeil, la nuit, que l’impalpable et mobile rempart de la flamme qui danse.

Parfois, dans la forêt, le long de quelque ravin coupant à revers la colline, les deux chasseurs découvrent une piste, et la suivent coûte que coûte. À relancer le daim ou le redoutable taureau sauvage expulsé par son propre troupeau, ils perdent toute notion du temps et du chemin. La chaleur du jour commence à tomber ; les ombres de leurs têtes, qui courent devant eux comme deux petits animaux agiles, se glissant entre les pierres et les souches, bondissant parfois contre les fûts des arbres quand le sentier se rétrécit, s’allongent de plus en plus. Ils ne savent plus où ils sont ; personne ne semble avoir jamais passé par là. Comme un bon limier, l’indigène cherche et trouve une trace. Ce sera, au fût d’un palmier, une série d’entailles profondes, pratiquées en guise d’échelle ; ce sera un morceau de bois calciné ramassé à terre, ou une odeur à peine perceptible de roussi apportée par le vent. Il ne lui en faut pas plus pour trouver le gîte momentané d’un chercheur de sucre de palme ou la clairière des charbonniers. Mais le chasseur fuit comme une prison tout ce qui ressemble à une maison, fût-elle tissée de fibres et de feuilles comme un nid d’oiseau, livrât-elle passage à tous les souffles du vent et à toute la lumière du ciel. Ce qu’il lui faut, c’est l'infini sans bornes, la sensation de sa marée montant tout à l’entour de lui et le submergeant, une sensation propre à tout être créé, l’homme excepté. Il fait allumer son feu de campement sur une crête découverte, et ne veut, pour protéger son sommeil, la nuit, que l’impalpable et mobile rempart de la flamme qui danse.

Son compagnon se prélasse près du feu, expose à la chaleur ses membres transis, sèche ses vêtements, en secoue les sangsues gonflées comme des outres du sang qu’elles ont bu, arrache les épines et les échardes qui ont blessé ses pieds. Il ne perd pas de vue la gigue en train de se dorer à la flamme qui lèche d’un grésillement sec les gouttelettes de jus à mesure qu’elles tombent. Mais après le repas, il n’est plus maître de son engourdissement d’animal repu. Ses paupières se ferment, sa tête s’obstine à retomber sur sa poitrine. Le maître s’en aperçoit et, non sans un petit sourire, annonce qu’il surveillera lui-même le feu qui doit les protéger pendant la nuit, et que son compagnon peut dormir.

Le voilà seul ; c’est ce qu’il désirait. La nuit l’environne comme un autre grand océan noir, comme lui soulevé de vagues que le vent chasse, et qui fourmillent de vie comme lui. Le chasseur est assis sans mouvement. Au-dessus de sa tête il y a les étoiles in- nombrables et lointaines ; un nuage vogue lentement ; la flamme éclaire la feuillée. Ni bornes, ni limites d’aucune sorte. Il sent les grands courants éternels, dont aucune puissance ne peut arrêter la marche mystérieuse. Dans la fraîcheur de la terre noire, dans le scintillement des étoiles ; dans le frémissement du vent qui passe dans les arbres, passe, s’arrête et repasse encore, dans les bruits légers qui flottent, dans le souffle de sa poitrine même, il sent battre la marée éternelle de la vie, alterner un flot incessant de vie et de mort. Telles les vagues, les grandes vagues de la mer, qui sans trêve s’avancent, et se retirent sans trêve. Elles se jettent les unes sur les autres, elles s’abattent, elles s’engloutissent et la lame conquérante se grossit de celles qu’elle vient d’abattre ; puis à son tour elle se creuse, s’abîme, d’autres lames lui passent sur le corps et l’effacent. Ainsi s’avance, grandit et s’efface l’éternelle marée des vies innombrables, puissantes en force, fugitives en durée. Elles se jettent l’une contre l’autre avec fureur, les grandes et les petites, et beaucoup de petites viennent en gonfler une grande, jusqu’à ce qu’elle soit précipitée de son faîte, et qu’il ne reste plus rien des yeux qui flamboyaient, des griffes puissantes pour dompter et retenir, de la gueule redoutable qui a déchiré et bu tant de vies, rien, plus rien. Tout passe, et tout revient. Une vie nouvelle recommence là où finit une autre vie. Il n’y a ni mort, ni renaissance. Rien ne se crée, rien ne se perd. Ce qui était au commencement est encore là. Qu’est-ce donc que veut dire l’homme qui dit : Moi ? Qu’est-ce donc que nous appelons naître, et qu’y a-t-il, en vérité, sous ce que nous appelons mort ?

Le voilà seul ; c’est ce qu’il désirait. La nuit l’environne comme un autre grand océan noir, comme lui soulevé de vagues que le vent chasse, et qui fourmillent de vie comme lui. Le chasseur est assis sans mouvement. Au-dessus de sa tête il y a les étoiles in- nombrables et lointaines ; un nuage vogue lentement ; la flamme éclaire la feuillée. Ni bornes, ni limites d’aucune sorte. Il sent les grands courants éternels, dont aucune puissance ne peut arrêter la marche mystérieuse. Dans la fraîcheur de la terre noire, dans le scintillement des étoiles ; dans le frémissement du vent qui passe dans les arbres, passe, s’arrête et repasse encore, dans les bruits légers qui flottent, dans le souffle de sa poitrine même, il sent battre la marée éternelle de la vie, alterner un flot incessant de vie et de mort. Telles les vagues, les grandes vagues de la mer, qui sans trêve s’avancent, et se retirent sans trêve. Elles se jettent les unes sur les autres, elles s’abattent, elles s’engloutissent et la lame conquérante se grossit de celles qu’elle vient d’abattre ; puis à son tour elle se creuse, s’abîme, d’autres lames lui passent sur le corps et l’effacent. Ainsi s’avance, grandit et s’efface l’éternelle marée des vies innombrables, puissantes en force, fugitives en durée. Elles se jettent l’une contre l’autre avec fureur, les grandes et les petites, et beaucoup de petites viennent en gonfler une grande, jusqu’à ce qu’elle soit précipitée de son faîte, et qu’il ne reste plus rien des yeux qui flamboyaient, des griffes puissantes pour dompter et retenir, de la gueule redoutable qui a déchiré et bu tant de vies, rien, plus rien. Tout passe, et tout revient. Une vie nouvelle recommence là où finit une autre vie. Il n’y a ni mort, ni renaissance. Rien ne se crée, rien ne se perd. Ce qui était au commencement est encore là. Qu’est-ce donc que veut dire l’homme qui dit : Moi ? Qu’est-ce donc que nous appelons naître, et qu’y a-t-il, en vérité, sous ce que nous appelons mort ?

La flamme baisse ; distraitement, le chasseur y jette de la paille et des brindilles. Au bout d’une branche verte, encore vivante la flamme crache et fume. L’indigène se retourne dans son sommeil et murmure des paroles in- distinctes. Qu’est-ce que ce frôlement, tout à côté, suivi d’un cri ? Le chasseur dresse l’oreille. C’est comme s’il voyait ce qui se passe, à deux pas, dans les ténèbres. Il sait comment le serpent s’est enroulé autour de l’arbre où dormait le petit singe et comment la bête gracieuse a été prise dans les replis sinueux qui lui ont brisé les côtes. Il suit le loewak***, à la bouche baveuse et sanglante qui va surprendre au nid les jeunes ramiers. Il devine la place où la panthère a terrassé le daim.

La flamme baisse ; distraitement, le chasseur y jette de la paille et des brindilles. Au bout d’une branche verte, encore vivante la flamme crache et fume. L’indigène se retourne dans son sommeil et murmure des paroles in- distinctes. Qu’est-ce que ce frôlement, tout à côté, suivi d’un cri ? Le chasseur dresse l’oreille. C’est comme s’il voyait ce qui se passe, à deux pas, dans les ténèbres. Il sait comment le serpent s’est enroulé autour de l’arbre où dormait le petit singe et comment la bête gracieuse a été prise dans les replis sinueux qui lui ont brisé les côtes. Il suit le loewak***, à la bouche baveuse et sanglante qui va surprendre au nid les jeunes ramiers. Il devine la place où la panthère a terrassé le daim.

Il jette plus de bois sur le feu. Le cercle de lumière s’élargit. Prudemment, le chasseur y attire le reste de son butin, une couple de canards sauvages aux ailes rutilant de vert et de bronze, qui s’offraient à son fusil, dans l’incendie du couchant, près des roseaux noirs ; ou quelque héron qu’il a abattu les ailes étendues, planant au-dessus de la rizière où se reflétait son image blanche. Le chasseur écoute toujours, les narines dilatées, les lèvres entr’ouvertes sous sa moustache grise. Encore de la vie, encore de la mort. Et comme il retient son souffle pour mieux écouter, tout à coup, tout là-bas, aigu et discordant, éclate le barrissement du rhinocéros.

Une vallée coupe les pentes escarpées qui dominent la mer, si hautes que l’eau des rivières qui s’y précipitent en cascades blanches est entièrement pul- vérisée dans l’atmosphère avant de rejoindre l’écume des embruns. Là, entre les rochers qu’a usés à la longue le cuir de son ventre pendant, on peut suivre le rhinocéros à la trace. C’est un mâle apocalyptique, noir comme la nuit, de l’obscurité faite chair, pesant, inébranlable et fort comme le roc. Il barrit de colère, du furieux désir de se ruer contre un autre roc animé de la même fureur, aussi noir, aussi fort que lui. Il renifle bruyamment l’air où il flaire l’odeur d’un ennemi. Quand il redresse brusquement la tête, sa terrible corne met une blancheur dans les ténèbres. Le chasseur voit tout cela, comme si ses yeux perçaient vraiment la nuit. Ah ! misère de ne pouvoir atteindre un pareil gibier ! De dépit, ses poings se crispent ! Le sommeil de l’indigène a été troublé. Il se relève ; – le jeu mobile de la flamme accentue la grimace de ses pommettes saillantes et de son menton fuyant. Il conte quel moyen les indigènes emploient pour tuer sans s’exposer le rhinocéros, l’animal le plus fort, le plus téméraire, le plus dangereux à affronter de la forêt vierge. Dans le sentier qu’il s’est creusé lui-même ils plantent, pointe en l’air, un couteau, le rhinocéros s’y déchire le ventre. Le chasseur ne daigne pas répondre. Peut-être n’a-t-il même rien entendu de cette histoire où il était question de sécurité et de proie facile. La vie, la mort ; la passion de cette mystérieuse antinomie remplit seule à pleins bords son âme et ses sens, comme deux forces égales qui se stimulent l’une l’autre.

Une vallée coupe les pentes escarpées qui dominent la mer, si hautes que l’eau des rivières qui s’y précipitent en cascades blanches est entièrement pul- vérisée dans l’atmosphère avant de rejoindre l’écume des embruns. Là, entre les rochers qu’a usés à la longue le cuir de son ventre pendant, on peut suivre le rhinocéros à la trace. C’est un mâle apocalyptique, noir comme la nuit, de l’obscurité faite chair, pesant, inébranlable et fort comme le roc. Il barrit de colère, du furieux désir de se ruer contre un autre roc animé de la même fureur, aussi noir, aussi fort que lui. Il renifle bruyamment l’air où il flaire l’odeur d’un ennemi. Quand il redresse brusquement la tête, sa terrible corne met une blancheur dans les ténèbres. Le chasseur voit tout cela, comme si ses yeux perçaient vraiment la nuit. Ah ! misère de ne pouvoir atteindre un pareil gibier ! De dépit, ses poings se crispent ! Le sommeil de l’indigène a été troublé. Il se relève ; – le jeu mobile de la flamme accentue la grimace de ses pommettes saillantes et de son menton fuyant. Il conte quel moyen les indigènes emploient pour tuer sans s’exposer le rhinocéros, l’animal le plus fort, le plus téméraire, le plus dangereux à affronter de la forêt vierge. Dans le sentier qu’il s’est creusé lui-même ils plantent, pointe en l’air, un couteau, le rhinocéros s’y déchire le ventre. Le chasseur ne daigne pas répondre. Peut-être n’a-t-il même rien entendu de cette histoire où il était question de sécurité et de proie facile. La vie, la mort ; la passion de cette mystérieuse antinomie remplit seule à pleins bords son âme et ses sens, comme deux forces égales qui se stimulent l’une l’autre.

Il y a si longtemps qu’elle le possède, lui qui a vécu solitaire et qui déjà commence à vieillir, qu’il lui semble que ç’a toujours été ainsi. Elle a grandi au cours des années de sa vie de chasseur ; elle est devenue sa passion dominante, il n’en connaît plus d’autre. Aussi quel trouble dans un âme, lorsqu’inopinément, un jour qui ne différait en rien des autres jours, comme il était embusqué dans la forêt, à l’affût d’un gibier, n’importe lequel, pour peu qu’il y eût quelque chose à tuer, un sentiment surgit en lui, devant quoi la grande passion de sa vie dut plier et s’effacer. À l’heure qu’il est, il ne se rend pas compte lui-même de ce qui lui est arrivé.

Il y a si longtemps qu’elle le possède, lui qui a vécu solitaire et qui déjà commence à vieillir, qu’il lui semble que ç’a toujours été ainsi. Elle a grandi au cours des années de sa vie de chasseur ; elle est devenue sa passion dominante, il n’en connaît plus d’autre. Aussi quel trouble dans un âme, lorsqu’inopinément, un jour qui ne différait en rien des autres jours, comme il était embusqué dans la forêt, à l’affût d’un gibier, n’importe lequel, pour peu qu’il y eût quelque chose à tuer, un sentiment surgit en lui, devant quoi la grande passion de sa vie dut plier et s’effacer. À l’heure qu’il est, il ne se rend pas compte lui-même de ce qui lui est arrivé.

Il était à l’affût, dissimulé au bord d’une clairière, au cœur de la forêt, épiant d’un œil attentif ; son serviteur, à quelques pas de lui, était embusqué pareillement. Ils tenaient en leurs mains la mort de bêtes sans nombre ; dispos, ils attendaient la chance. Les premiers rayons du soleil levant s’irradiaient dans le vert tendre de la prairie toute mouillée de rosée ; une profusion de petites fleurs roses y flamboyaient, celles du mimosa-sensitive, si légères que leurs houppes semblaient traversées de lumière.

Quelque chose, tout à coup, fit craquer le sous-bois, et presque en même temps, fendant l’épaisseur verte du taillis, deux bêtes surgirent dans la zone ensoleillée de la prairie ; l’une brune, l’autre marquée de jaune et de noir.

L’espace d’une seconde elles s’arrêtèrent. La pleine lumière les éblouissait-elle ? Puis, preste comme un coup de vent dans les branches, l’une prit la fuite ; l’autre la poursuivit, coupant de biais la prairie, et ce fut alors une partie en règle, une course folle décrivant ses cercles dans l’herbe émaillée de fleurs. C’était un jeune faon lutinant un tout petit tigre.

Le faon avait encore la raideur du premier âge dans ses fines et longues extrémités ; il cambrait d’un air mutin sa petite tête au museau allongé. Son front n’était encore couvert que d’une douce toison frisée. Chaque fois qu’il faisait mine d’allonger un coup de tête à son compagnon de jeu, il faisait des quatre sabots à la fois un bond de côté, auquel il n’était évidemment pas préparé lui-même et qui le laissait tout effaré.

Le faon avait encore la raideur du premier âge dans ses fines et longues extrémités ; il cambrait d’un air mutin sa petite tête au museau allongé. Son front n’était encore couvert que d’une douce toison frisée. Chaque fois qu’il faisait mine d’allonger un coup de tête à son compagnon de jeu, il faisait des quatre sabots à la fois un bond de côté, auquel il n’était évidemment pas préparé lui-même et qui le laissait tout effaré.

Le petit tigre était tout rond : grosse petite tête soyeuse, grosses petites pattes, petit corps ventru gonflé de la douce tétée maternelle. Il avait près des babines une strie de poils blancs qui les faisaient paraître trempées de lait. Il courait de toutes ses forces, les oreilles aplaties en arrière ; il filait comme un trait, disparaissait dans l’herbe, tapi sur lui-même, guettait son compagnon, se jetait sur le flanc pour le laisser venir. On le distinguait à peine de la prairie ensoleillée ; les lignes noires de son pelage se confondaient avec les ombres des tiges et des longues herbes. Le faon approchait avec prudence, la tête en arrêt, gauchement campé sur ses petites jambes raides. Au repos, il ne semblait qu’une petite motte de terre brune, avec des taches de lumière tamisées par un feuillage immobile. Aplati contre terre, le petit tigre rampait vers lui ; ses omoplates saillaient, sa petite queue frémissait. Au moment où il se ramassait pour bondir, le faon s’enlevait par-dessus lui dans un saut de cabri qu’il ne put pas arrêter aussi vite qu’il eût voulu. Quand il put se reprendre le tigre était déjà à l’autre bout de la prairie. Voilà le petit faune à ses trousses, giclant la rosée, à travers l’herbe humide et les fleurs. Le petit tigre courait comme court le vent dans les vagues des hautes herbes. Le petit faon bondissait comme le vent qui plie les fougères et les broussailles. Le poil strié du petit tigre faisait une tache de soleil d’or, celui du faon une tache de soleil fauve.

Puis brusquement, comme s’arrête le vent et que le rais de lumière s’éteint, tous deux avaient disparu de la prairie.

L’indigène maronne entre ses dents qu’il était peu probable qu’on les voie revenir. Alors seulement le chasseur comprit qu’il avait laissé s’écouler du temps. Était-il bien possible qu’il fût resté là, souriant, oubliant son fusil ? Il lui semble voir le même sourire sur le visage de son serviteur.

L’indigène maronne entre ses dents qu’il était peu probable qu’on les voie revenir. Alors seulement le chasseur comprit qu’il avait laissé s’écouler du temps. Était-il bien possible qu’il fût resté là, souriant, oubliant son fusil ? Il lui semble voir le même sourire sur le visage de son serviteur.

Il rentra à pas lents, sans parler.

Le soir, quand les indigènes vinrent au rapport, ils reçurent bien leur piécette blanche, mais le maître ne posa aucune question et n’appela pas son serviteur.

Il resta longtemps encore dans l’obscurité, conscient de la présence d’un autre lui-même qui lui était encore étranger. Les cigales chantaient dans la verdure, les étoiles s’allumaient au ciel.

Dans le calme et la merveilleuse douceur de l’heure, il percevait une note de joie qu’il n’avait encore jamais trouvée dans le chant monotone des cigales. Seraient-ce les étoiles qui le font penser, – il ne s’en peut défendre – aux yeux de sa jeune maman, morte alors qu’il n’était encore qu’un enfant ?

* Hameau.

** Ces gourdes sont cylindriques, coupées entre deux nœuds d’un tronc de bambou.

*** Petit carnassier javanais, assez semblable au putois.

« Le chasseur. Histoire javanaise »

Traduit du hollandais par A.D.L. Mague

La Revue de Hollande, octobre 1915, p. 456-466.

Les photos en noir et blanc

sont empruntées au livre d’Augusta de Wit,

Java. Feiten en fantasiën, La Haye, Van Stockum, 1907.

Jules Destrée, Émile Verhaeren, Max Elskamp, Maurice Magre, Francis de Miomandre, Maurice des Ombiaux, Edmond Jaloux, Camille Mauclair… Cette aventure durera trois ans : si la rédaction annonce d’entrée qu’elle entendra poursuivre son œuvre et son but « quand l’affreuse tourmente se sera apaisée », La Revue de Hollande cessera en réalité d’exister en septembre 1918. Ses collaborateurs accordent bien entendu beaucoup d’attention au conflit ; de nombreuses chroniques évoquent les écrivains morts au combat et la production de ceux qui ont connu le front, les ouvrages de toutes sortes qui traitent de la guerre, la perception que l’on a des événements en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Hongrie ou encore en Italie. Le lecteur de l’époque a également pu lire nombre d’œuvres inédites – placées entre de magnifiques vignettes –, ainsi que des études approfondies sur divers sujets historiques, artistiques et littéraires (le Roman du Renard, Pierre Bayle, Voltaire en Hollande, Wagner, André Chénier, Paul Claudel, l’Idée de race, Hemsterhuis et Montesquieu, C.F. Ramuz, Rachilde, Paul Flat, l’invention de l’imprimerie par Laurent Coster…).

Jules Destrée, Émile Verhaeren, Max Elskamp, Maurice Magre, Francis de Miomandre, Maurice des Ombiaux, Edmond Jaloux, Camille Mauclair… Cette aventure durera trois ans : si la rédaction annonce d’entrée qu’elle entendra poursuivre son œuvre et son but « quand l’affreuse tourmente se sera apaisée », La Revue de Hollande cessera en réalité d’exister en septembre 1918. Ses collaborateurs accordent bien entendu beaucoup d’attention au conflit ; de nombreuses chroniques évoquent les écrivains morts au combat et la production de ceux qui ont connu le front, les ouvrages de toutes sortes qui traitent de la guerre, la perception que l’on a des événements en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Hongrie ou encore en Italie. Le lecteur de l’époque a également pu lire nombre d’œuvres inédites – placées entre de magnifiques vignettes –, ainsi que des études approfondies sur divers sujets historiques, artistiques et littéraires (le Roman du Renard, Pierre Bayle, Voltaire en Hollande, Wagner, André Chénier, Paul Claudel, l’Idée de race, Hemsterhuis et Montesquieu, C.F. Ramuz, Rachilde, Paul Flat, l’invention de l’imprimerie par Laurent Coster…).

Le chasseur vit dans une maison pareille à celle des autres hommes. Il y fait ce qu’il est d’usage de faire entre quatre murs et sous un toit, des choses point pénibles que l’on fait sans passion, et qui n’ont d’autre fin que l’indolent entretien du corps. Même si l’on fait des choses pénibles, c’est encore sans passion, uniquement pour assurer l’avenir de cette précieuse vie du corps. Le chasseur mange toute sorte de mets que d’autres ont apprêtés pour lui et disposés sur une table couverte d’une nappe blanche. Il s’habille de vêtements blancs et frais ; sous ses pieds il y a un pavement de marbre poli ; il s’assied sur des sièges commodes, et dort la nuit entre des draps frais, soigneusement étendus. Peu lui importe que l’ouragan fasse rage ou que le soleil brûle ; il est à l’abri sous son toit, et ses murs retiennent la fraîcheur. Qu’il écrive, qu’il médite ou qu’il lise, c’est toujours dans le but d’assurer l’avenir de cette existence si bien protégée et sustentée. Il ne connait pas d’autres fins ni d’autre but.

Le chasseur vit dans une maison pareille à celle des autres hommes. Il y fait ce qu’il est d’usage de faire entre quatre murs et sous un toit, des choses point pénibles que l’on fait sans passion, et qui n’ont d’autre fin que l’indolent entretien du corps. Même si l’on fait des choses pénibles, c’est encore sans passion, uniquement pour assurer l’avenir de cette précieuse vie du corps. Le chasseur mange toute sorte de mets que d’autres ont apprêtés pour lui et disposés sur une table couverte d’une nappe blanche. Il s’habille de vêtements blancs et frais ; sous ses pieds il y a un pavement de marbre poli ; il s’assied sur des sièges commodes, et dort la nuit entre des draps frais, soigneusement étendus. Peu lui importe que l’ouragan fasse rage ou que le soleil brûle ; il est à l’abri sous son toit, et ses murs retiennent la fraîcheur. Qu’il écrive, qu’il médite ou qu’il lise, c’est toujours dans le but d’assurer l’avenir de cette existence si bien protégée et sustentée. Il ne connait pas d’autres fins ni d’autre but. Après le coucher du soleil, des océans de lumière d’un vert pâle baignent au ciel des îles de pourpre et d’or, qui vont s’effaçant graduellement vers

Après le coucher du soleil, des océans de lumière d’un vert pâle baignent au ciel des îles de pourpre et d’or, qui vont s’effaçant graduellement vers  Les deux chasseurs ont déjà traversé la moitié de la forêt, que l’étoile du matin tremble encore à l’horizon noir, de ce noir spécial qui précède l’aube des tropiques. Silencieux et sûrs, ils se fraient un chemin dans la nuit chaude et molle des grands bois. Elle semble matérialisée, ils marchent dessus, elle couvre leurs yeux ; la feuillée trempée de rosée leur frôle le visage. Au zénith, entre le moutonnement noir des grandes frondaisons, le ciel commence à s’allumer graduellement de rose. Une senteur de vie passe. Il y a des odeurs fades et stagnantes comme en dégagent les eaux troubles des étangs morts ; ce sont celles de la vie immobile de la terre et des pierres. De même que du fond noir et bourbeux des étangs l’eau vive peut sourdre en imperceptibles remous ; de même un ruisselet trouble, entraînant des résidus de vie abolie, fend la vase, et s’écoule lentement ; ainsi, de l’odeur fade et stagnante de la terre et des pierres, montent, imperceptibles, des senteurs de la vie qui commence dans les mousses et les champignons ; ainsi, à travers l’odeur primaire de la terre et des pierres, perce un parfum de vie qui s’achève en des feuilles et du bois pourrissant dans l’ombre humide où ne pénètre jamais un rayon de soleil.

Les deux chasseurs ont déjà traversé la moitié de la forêt, que l’étoile du matin tremble encore à l’horizon noir, de ce noir spécial qui précède l’aube des tropiques. Silencieux et sûrs, ils se fraient un chemin dans la nuit chaude et molle des grands bois. Elle semble matérialisée, ils marchent dessus, elle couvre leurs yeux ; la feuillée trempée de rosée leur frôle le visage. Au zénith, entre le moutonnement noir des grandes frondaisons, le ciel commence à s’allumer graduellement de rose. Une senteur de vie passe. Il y a des odeurs fades et stagnantes comme en dégagent les eaux troubles des étangs morts ; ce sont celles de la vie immobile de la terre et des pierres. De même que du fond noir et bourbeux des étangs l’eau vive peut sourdre en imperceptibles remous ; de même un ruisselet trouble, entraînant des résidus de vie abolie, fend la vase, et s’écoule lentement ; ainsi, de l’odeur fade et stagnante de la terre et des pierres, montent, imperceptibles, des senteurs de la vie qui commence dans les mousses et les champignons ; ainsi, à travers l’odeur primaire de la terre et des pierres, perce un parfum de vie qui s’achève en des feuilles et du bois pourrissant dans l’ombre humide où ne pénètre jamais un rayon de soleil. À droite, à gauche, au dessus de leurs têtes, la forêt dresse sa montagne verte et frémissante. Ils suivent des sentes à peine tracées par des charbonniers ou d’autres indigènes en quête de sucre de palme, sentiers qui, sous l’immense couvert de la forêt vierge, apparaissent creusées comme des chemins de taupes. Souvent il faut se frayer sa route ; avec leurs couteaux larges et courts, ils abattent la broussaille, les jeunes baliveaux et tout le fouillis des rotins acérés, qui s’attachent à eux en longues traînées épineuses. Des sangsues pleuvent sur eux du haut des branches froissées, et leurs piqûres sont si profondes que le sang rougit les vêtements des deux hommes. Il n’y prennent pas garde : ils chassent. Un coq sauvage, diapré de toute la gamme des mauves, des verts et des ors, s’envole devant eux ; un chat-tigre aux yeux de topaze leur crache à la face son sifflement de colère ; une troupe de singes, glapissant de peur, fuit entre les branches d’un groupe d’arbres sous lequel rôde une panthère noire tachetée de feu. Et chaque fois qu’après un instant d’immobilité le chasseur vise, monte un cri de bête frappée à mort, tombe un corps ensanglanté.

À droite, à gauche, au dessus de leurs têtes, la forêt dresse sa montagne verte et frémissante. Ils suivent des sentes à peine tracées par des charbonniers ou d’autres indigènes en quête de sucre de palme, sentiers qui, sous l’immense couvert de la forêt vierge, apparaissent creusées comme des chemins de taupes. Souvent il faut se frayer sa route ; avec leurs couteaux larges et courts, ils abattent la broussaille, les jeunes baliveaux et tout le fouillis des rotins acérés, qui s’attachent à eux en longues traînées épineuses. Des sangsues pleuvent sur eux du haut des branches froissées, et leurs piqûres sont si profondes que le sang rougit les vêtements des deux hommes. Il n’y prennent pas garde : ils chassent. Un coq sauvage, diapré de toute la gamme des mauves, des verts et des ors, s’envole devant eux ; un chat-tigre aux yeux de topaze leur crache à la face son sifflement de colère ; une troupe de singes, glapissant de peur, fuit entre les branches d’un groupe d’arbres sous lequel rôde une panthère noire tachetée de feu. Et chaque fois qu’après un instant d’immobilité le chasseur vise, monte un cri de bête frappée à mort, tombe un corps ensanglanté.

Parfois, dans la forêt, le long de quelque ravin coupant à revers la colline, les deux chasseurs découvrent une piste, et la suivent coûte que coûte. À relancer le daim ou le redoutable taureau sauvage expulsé par son propre troupeau, ils perdent toute notion du temps et du chemin. La chaleur du jour commence à tomber ; les ombres de leurs têtes, qui courent devant eux comme deux petits animaux agiles, se glissant entre les pierres et les souches, bondissant parfois contre les fûts des arbres quand le sentier se rétrécit, s’allongent de plus en plus. Ils ne savent plus où ils sont ; personne ne semble avoir jamais passé par là. Comme un bon limier, l’indigène cherche et trouve une trace. Ce sera, au fût d’un palmier, une série d’entailles profondes, pratiquées en guise d’échelle ; ce sera un morceau de bois calciné ramassé à terre, ou une odeur à peine perceptible de roussi apportée par le vent. Il ne lui en faut pas plus pour trouver le gîte momentané d’un chercheur de sucre de palme ou la clairière des charbonniers. Mais le chasseur fuit comme une prison tout ce qui ressemble à une maison, fût-elle tissée de fibres et de feuilles comme un nid d’oiseau, livrât-elle passage à tous les souffles du vent et à toute la lumière du ciel. Ce qu’il lui faut, c’est l'infini sans bornes, la sensation de sa marée montant tout à l’entour de lui et le submergeant, une sensation propre à tout être créé, l’homme excepté. Il fait allumer son feu de campement sur une crête découverte, et ne veut, pour protéger son sommeil, la nuit, que l’impalpable et mobile rempart de la flamme qui danse.

Parfois, dans la forêt, le long de quelque ravin coupant à revers la colline, les deux chasseurs découvrent une piste, et la suivent coûte que coûte. À relancer le daim ou le redoutable taureau sauvage expulsé par son propre troupeau, ils perdent toute notion du temps et du chemin. La chaleur du jour commence à tomber ; les ombres de leurs têtes, qui courent devant eux comme deux petits animaux agiles, se glissant entre les pierres et les souches, bondissant parfois contre les fûts des arbres quand le sentier se rétrécit, s’allongent de plus en plus. Ils ne savent plus où ils sont ; personne ne semble avoir jamais passé par là. Comme un bon limier, l’indigène cherche et trouve une trace. Ce sera, au fût d’un palmier, une série d’entailles profondes, pratiquées en guise d’échelle ; ce sera un morceau de bois calciné ramassé à terre, ou une odeur à peine perceptible de roussi apportée par le vent. Il ne lui en faut pas plus pour trouver le gîte momentané d’un chercheur de sucre de palme ou la clairière des charbonniers. Mais le chasseur fuit comme une prison tout ce qui ressemble à une maison, fût-elle tissée de fibres et de feuilles comme un nid d’oiseau, livrât-elle passage à tous les souffles du vent et à toute la lumière du ciel. Ce qu’il lui faut, c’est l'infini sans bornes, la sensation de sa marée montant tout à l’entour de lui et le submergeant, une sensation propre à tout être créé, l’homme excepté. Il fait allumer son feu de campement sur une crête découverte, et ne veut, pour protéger son sommeil, la nuit, que l’impalpable et mobile rempart de la flamme qui danse. Le voilà seul ; c’est ce qu’il désirait. La nuit l’environne comme un autre grand océan noir, comme lui soulevé de vagues que le vent chasse, et qui fourmillent de vie comme lui. Le chasseur est assis sans mouvement. Au-dessus de sa tête il y a les étoiles in- nombrables et lointaines ; un nuage vogue lentement ; la flamme éclaire la feuillée. Ni bornes, ni limites d’aucune sorte. Il sent les grands courants éternels, dont aucune puissance ne peut arrêter la marche mystérieuse. Dans la fraîcheur de la terre noire, dans le scintillement des étoiles ; dans le frémissement du vent qui passe dans les arbres, passe, s’arrête et repasse encore, dans les bruits légers qui flottent, dans le souffle de sa poitrine même, il sent battre la marée éternelle de la vie, alterner un flot incessant de vie et de mort. Telles les vagues, les grandes vagues de la mer, qui sans trêve s’avancent, et se retirent sans trêve. Elles se jettent les unes sur les autres, elles s’abattent, elles s’engloutissent et la lame conquérante se grossit de celles qu’elle vient d’abattre ; puis à son tour elle se creuse, s’abîme, d’autres lames lui passent sur le corps et l’effacent. Ainsi s’avance, grandit et s’efface l’éternelle marée des vies innombrables, puissantes en force, fugitives en durée. Elles se jettent l’une contre l’autre avec fureur, les grandes et les petites, et beaucoup de petites viennent en gonfler une grande, jusqu’à ce qu’elle soit précipitée de son faîte, et qu’il ne reste plus rien des yeux qui flamboyaient, des griffes puissantes pour dompter et retenir, de la gueule redoutable qui a déchiré et bu tant de vies, rien, plus rien. Tout passe, et tout revient. Une vie nouvelle recommence là où finit une autre vie. Il n’y a ni mort, ni renaissance. Rien ne se crée, rien ne se perd. Ce qui était au commencement est encore là. Qu’est-ce donc que veut dire l’homme qui dit : Moi ? Qu’est-ce donc que nous appelons naître, et qu’y a-t-il, en vérité, sous ce que nous appelons mort ?

Le voilà seul ; c’est ce qu’il désirait. La nuit l’environne comme un autre grand océan noir, comme lui soulevé de vagues que le vent chasse, et qui fourmillent de vie comme lui. Le chasseur est assis sans mouvement. Au-dessus de sa tête il y a les étoiles in- nombrables et lointaines ; un nuage vogue lentement ; la flamme éclaire la feuillée. Ni bornes, ni limites d’aucune sorte. Il sent les grands courants éternels, dont aucune puissance ne peut arrêter la marche mystérieuse. Dans la fraîcheur de la terre noire, dans le scintillement des étoiles ; dans le frémissement du vent qui passe dans les arbres, passe, s’arrête et repasse encore, dans les bruits légers qui flottent, dans le souffle de sa poitrine même, il sent battre la marée éternelle de la vie, alterner un flot incessant de vie et de mort. Telles les vagues, les grandes vagues de la mer, qui sans trêve s’avancent, et se retirent sans trêve. Elles se jettent les unes sur les autres, elles s’abattent, elles s’engloutissent et la lame conquérante se grossit de celles qu’elle vient d’abattre ; puis à son tour elle se creuse, s’abîme, d’autres lames lui passent sur le corps et l’effacent. Ainsi s’avance, grandit et s’efface l’éternelle marée des vies innombrables, puissantes en force, fugitives en durée. Elles se jettent l’une contre l’autre avec fureur, les grandes et les petites, et beaucoup de petites viennent en gonfler une grande, jusqu’à ce qu’elle soit précipitée de son faîte, et qu’il ne reste plus rien des yeux qui flamboyaient, des griffes puissantes pour dompter et retenir, de la gueule redoutable qui a déchiré et bu tant de vies, rien, plus rien. Tout passe, et tout revient. Une vie nouvelle recommence là où finit une autre vie. Il n’y a ni mort, ni renaissance. Rien ne se crée, rien ne se perd. Ce qui était au commencement est encore là. Qu’est-ce donc que veut dire l’homme qui dit : Moi ? Qu’est-ce donc que nous appelons naître, et qu’y a-t-il, en vérité, sous ce que nous appelons mort ? La flamme baisse ; distraitement, le chasseur y jette de la paille et des brindilles. Au bout d’une branche verte, encore vivante la flamme crache et fume. L’indigène se retourne dans son sommeil et murmure des paroles in- distinctes. Qu’est-ce que ce frôlement, tout à côté, suivi d’un cri ? Le chasseur dresse l’oreille. C’est comme s’il voyait ce qui se passe, à deux pas, dans les ténèbres. Il sait comment le serpent s’est enroulé autour de l’arbre où dormait le petit singe et comment la bête gracieuse a été prise dans les replis sinueux qui lui ont brisé les côtes. Il suit le loewak

La flamme baisse ; distraitement, le chasseur y jette de la paille et des brindilles. Au bout d’une branche verte, encore vivante la flamme crache et fume. L’indigène se retourne dans son sommeil et murmure des paroles in- distinctes. Qu’est-ce que ce frôlement, tout à côté, suivi d’un cri ? Le chasseur dresse l’oreille. C’est comme s’il voyait ce qui se passe, à deux pas, dans les ténèbres. Il sait comment le serpent s’est enroulé autour de l’arbre où dormait le petit singe et comment la bête gracieuse a été prise dans les replis sinueux qui lui ont brisé les côtes. Il suit le loewak Une vallée coupe les pentes escarpées qui dominent la mer, si hautes que l’eau des rivières qui s’y précipitent en cascades blanches est entièrement pul- vérisée dans l’atmosphère avant de rejoindre l’écume des embruns. Là, entre les rochers qu’a usés à la longue le cuir de son ventre pendant, on peut suivre le rhinocéros à la trace. C’est un mâle apocalyptique, noir comme la nuit, de l’obscurité faite chair, pesant, inébranlable et fort comme le roc. Il barrit de colère, du furieux désir de se ruer contre un autre roc animé de la même fureur, aussi noir, aussi fort que lui. Il renifle bruyamment l’air où il flaire l’odeur d’un ennemi. Quand il redresse brusquement la tête, sa terrible corne met une blancheur dans les ténèbres. Le chasseur voit tout cela, comme si ses yeux perçaient vraiment la nuit. Ah ! misère de ne pouvoir atteindre un pareil gibier ! De dépit, ses poings se crispent ! Le sommeil de l’indigène a été troublé. Il se relève ; – le jeu mobile de la flamme accentue la grimace de ses pommettes saillantes et de son menton fuyant. Il conte quel moyen les indigènes emploient pour tuer sans s’exposer le rhinocéros, l’animal le plus fort, le plus téméraire, le plus dangereux à affronter de la forêt vierge. Dans le sentier qu’il s’est creusé lui-même ils plantent, pointe en l’air, un couteau, le rhinocéros s’y déchire le ventre. Le chasseur ne daigne pas répondre. Peut-être n’a-t-il même rien entendu de cette histoire où il était question de sécurité et de proie facile. La vie, la mort ; la passion de cette mystérieuse antinomie remplit seule à pleins bords son âme et ses sens, comme deux forces égales qui se stimulent l’une l’autre.

Une vallée coupe les pentes escarpées qui dominent la mer, si hautes que l’eau des rivières qui s’y précipitent en cascades blanches est entièrement pul- vérisée dans l’atmosphère avant de rejoindre l’écume des embruns. Là, entre les rochers qu’a usés à la longue le cuir de son ventre pendant, on peut suivre le rhinocéros à la trace. C’est un mâle apocalyptique, noir comme la nuit, de l’obscurité faite chair, pesant, inébranlable et fort comme le roc. Il barrit de colère, du furieux désir de se ruer contre un autre roc animé de la même fureur, aussi noir, aussi fort que lui. Il renifle bruyamment l’air où il flaire l’odeur d’un ennemi. Quand il redresse brusquement la tête, sa terrible corne met une blancheur dans les ténèbres. Le chasseur voit tout cela, comme si ses yeux perçaient vraiment la nuit. Ah ! misère de ne pouvoir atteindre un pareil gibier ! De dépit, ses poings se crispent ! Le sommeil de l’indigène a été troublé. Il se relève ; – le jeu mobile de la flamme accentue la grimace de ses pommettes saillantes et de son menton fuyant. Il conte quel moyen les indigènes emploient pour tuer sans s’exposer le rhinocéros, l’animal le plus fort, le plus téméraire, le plus dangereux à affronter de la forêt vierge. Dans le sentier qu’il s’est creusé lui-même ils plantent, pointe en l’air, un couteau, le rhinocéros s’y déchire le ventre. Le chasseur ne daigne pas répondre. Peut-être n’a-t-il même rien entendu de cette histoire où il était question de sécurité et de proie facile. La vie, la mort ; la passion de cette mystérieuse antinomie remplit seule à pleins bords son âme et ses sens, comme deux forces égales qui se stimulent l’une l’autre. Il y a si longtemps qu’elle le possède, lui qui a vécu solitaire et qui déjà commence à vieillir, qu’il lui semble que ç’a toujours été ainsi. Elle a grandi au cours des années de sa vie de chasseur ; elle est devenue sa passion dominante, il n’en connaît plus d’autre. Aussi quel trouble dans un âme, lorsqu’inopinément, un jour qui ne différait en rien des autres jours, comme il était embusqué dans la forêt, à l’affût d’un gibier, n’importe lequel, pour peu qu’il y eût quelque chose à tuer, un sentiment surgit en lui, devant quoi la grande passion de sa vie dut plier et s’effacer. À l’heure qu’il est, il ne se rend pas compte lui-même de ce qui lui est arrivé.

Il y a si longtemps qu’elle le possède, lui qui a vécu solitaire et qui déjà commence à vieillir, qu’il lui semble que ç’a toujours été ainsi. Elle a grandi au cours des années de sa vie de chasseur ; elle est devenue sa passion dominante, il n’en connaît plus d’autre. Aussi quel trouble dans un âme, lorsqu’inopinément, un jour qui ne différait en rien des autres jours, comme il était embusqué dans la forêt, à l’affût d’un gibier, n’importe lequel, pour peu qu’il y eût quelque chose à tuer, un sentiment surgit en lui, devant quoi la grande passion de sa vie dut plier et s’effacer. À l’heure qu’il est, il ne se rend pas compte lui-même de ce qui lui est arrivé. Le faon avait encore la raideur du premier âge dans ses fines et longues extrémités ; il cambrait d’un air mutin sa petite tête au museau allongé. Son front n’était encore couvert que d’une douce toison frisée. Chaque fois qu’il faisait mine d’allonger un coup de tête à son compagnon de jeu, il faisait des quatre sabots à la fois un bond de côté, auquel il n’était évidemment pas préparé lui-même et qui le laissait tout effaré.

Le faon avait encore la raideur du premier âge dans ses fines et longues extrémités ; il cambrait d’un air mutin sa petite tête au museau allongé. Son front n’était encore couvert que d’une douce toison frisée. Chaque fois qu’il faisait mine d’allonger un coup de tête à son compagnon de jeu, il faisait des quatre sabots à la fois un bond de côté, auquel il n’était évidemment pas préparé lui-même et qui le laissait tout effaré.  L’indigène maronne entre ses dents qu’il était peu probable qu’on les voie revenir. Alors seulement le chasseur comprit qu’il avait laissé s’écouler du temps. Était-il bien possible qu’il fût resté là, souriant, oubliant son fusil ? Il lui semble voir le même sourire sur le visage de son serviteur.

L’indigène maronne entre ses dents qu’il était peu probable qu’on les voie revenir. Alors seulement le chasseur comprit qu’il avait laissé s’écouler du temps. Était-il bien possible qu’il fût resté là, souriant, oubliant son fusil ? Il lui semble voir le même sourire sur le visage de son serviteur.

Pour distraire son lecteur et égayer son âme,

Pour distraire son lecteur et égayer son âme,  Si l’auteur de Héliogabale

Si l’auteur de Héliogabale  Quand le crépuscule descend sur la ville et que le parfum des tilleuls du Lange Voorhout s’exaspère, le traducteur de la Tentation de saint Antoine (c’est toujours de M. Louis Coupérus qu’il s’agit)

Quand le crépuscule descend sur la ville et que le parfum des tilleuls du Lange Voorhout s’exaspère, le traducteur de la Tentation de saint Antoine (c’est toujours de M. Louis Coupérus qu’il s’agit)  (5)

(5)

Louis Coupérus, qui a promené sa curiosité à travers tous les siècles, se plaît à faire l’apologie du costume moderne, et y réussit. « Il est possible, dit-il, que nos vêtements masculins soient absolument laids ; il faut reconnaître cependant qu’ils sont aussi d’une beauté relative. Et pourquoi ne nous sentirions-nous pas heureux de porter quelque chose de relativement beau ? Ferais-je un meilleur effet en ce monde et dans cette vie, si j’allais me parer d’une chlamyde ou d’un chiton classiques, ou d’un costume moyenâgeux, d’un brocart de l’époque renaissance, de ‘‘canons’’, de rubans, d’aiguillettes du temps de Louis XIV ? Mais non, cela ne serait pas en harmonie avec le demi-ton, la grisaille, de notre vie… Dans nos multiples existences de modernité fiévreuse il nous faut un costume collant, bien coupé, bien ajusté. Le costume moderne c’est l’armure dans la lutte pour la vie, il s’adapte merveilleusement à l’existence moderne, et c’est pourquoi il est devenu harmonieux et beau…

Louis Coupérus, qui a promené sa curiosité à travers tous les siècles, se plaît à faire l’apologie du costume moderne, et y réussit. « Il est possible, dit-il, que nos vêtements masculins soient absolument laids ; il faut reconnaître cependant qu’ils sont aussi d’une beauté relative. Et pourquoi ne nous sentirions-nous pas heureux de porter quelque chose de relativement beau ? Ferais-je un meilleur effet en ce monde et dans cette vie, si j’allais me parer d’une chlamyde ou d’un chiton classiques, ou d’un costume moyenâgeux, d’un brocart de l’époque renaissance, de ‘‘canons’’, de rubans, d’aiguillettes du temps de Louis XIV ? Mais non, cela ne serait pas en harmonie avec le demi-ton, la grisaille, de notre vie… Dans nos multiples existences de modernité fiévreuse il nous faut un costume collant, bien coupé, bien ajusté. Le costume moderne c’est l’armure dans la lutte pour la vie, il s’adapte merveilleusement à l’existence moderne, et c’est pourquoi il est devenu harmonieux et beau… (3)

(3)

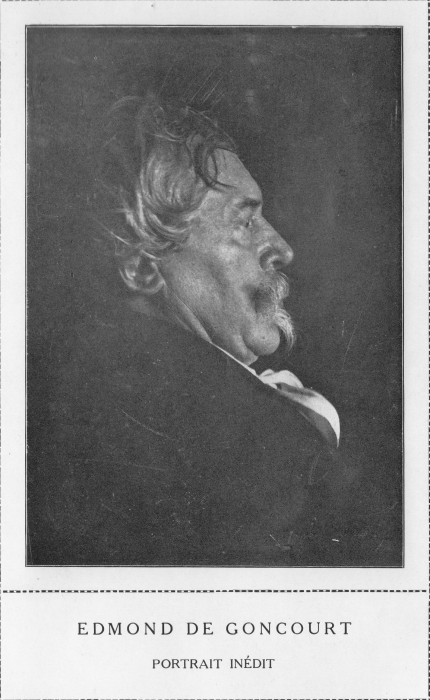

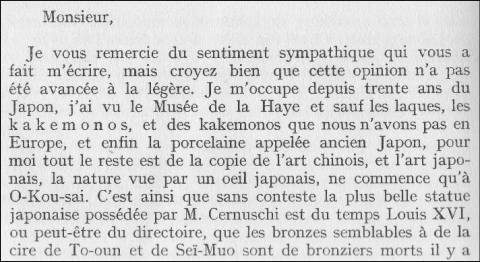

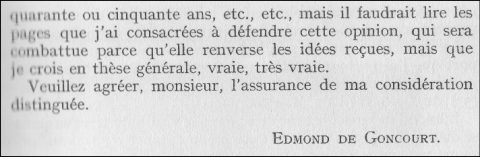

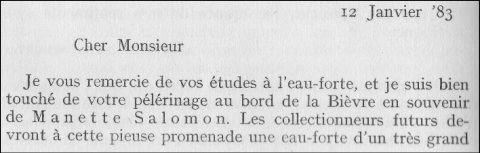

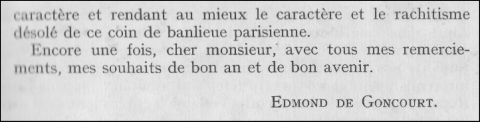

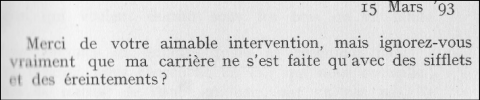

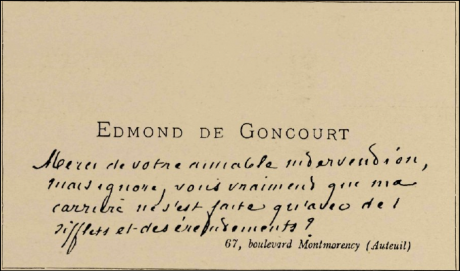

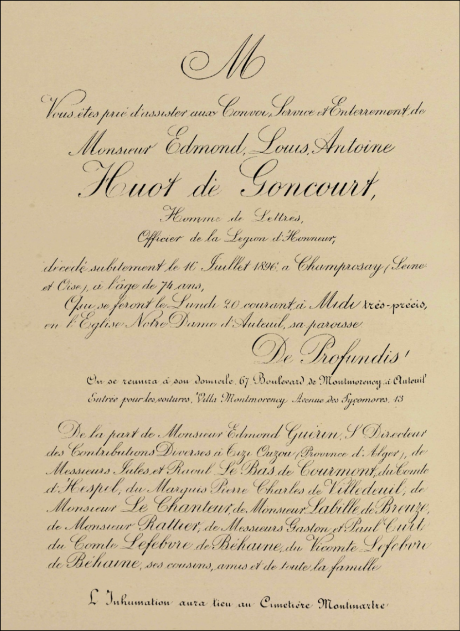

Vers 1881, avec l’audace et la spontanéité de la prime jeunesse, je m’étais permis d’écrire au ‘‘parfait gentilhomme de lettres’’ à propos d’un article, très important alors, concernant l’art japonais, qui avait paru dans Le Figaro.

Vers 1881, avec l’audace et la spontanéité de la prime jeunesse, je m’étais permis d’écrire au ‘‘parfait gentilhomme de lettres’’ à propos d’un article, très important alors, concernant l’art japonais, qui avait paru dans Le Figaro.

Edmond de Goncourt me reçut dans le vestibule, avec sa courtoisie si distinguée et me conduisit dans son cabinet de travail, où plusieurs personnes étaient réunies ; il me présenta à Philippe Burty, le pénétrant critique d’art, et à de Nittis, le délicat peintre de La Place des Pyramides (actuellement au Musée du Luxembourg).

Edmond de Goncourt me reçut dans le vestibule, avec sa courtoisie si distinguée et me conduisit dans son cabinet de travail, où plusieurs personnes étaient réunies ; il me présenta à Philippe Burty, le pénétrant critique d’art, et à de Nittis, le délicat peintre de La Place des Pyramides (actuellement au Musée du Luxembourg).

été un des tout premiers voyages d’études en Orient entrepris par un peintre hollandais. Ce n’est que plus tard que

été un des tout premiers voyages d’études en Orient entrepris par un peintre hollandais. Ce n’est que plus tard que

En avril je partis pour Paris et chaque matin l’omnibus me menait à Auteuil, où le Maître me recevait dans son fameux ‘‘grenier’’, où j’admirai entre autres choses d’art, des dessins aquarellés de Jules. Je préparai mon travail en faisant des croquis et j’esquissai même une planche d’après nature.

En avril je partis pour Paris et chaque matin l’omnibus me menait à Auteuil, où le Maître me recevait dans son fameux ‘‘grenier’’, où j’admirai entre autres choses d’art, des dessins aquarellés de Jules. Je préparai mon travail en faisant des croquis et j’esquissai même une planche d’après nature.

(2) Dans son autobiographie, alors qu’il évoque la figure du professeur

(2) Dans son autobiographie, alors qu’il évoque la figure du professeur

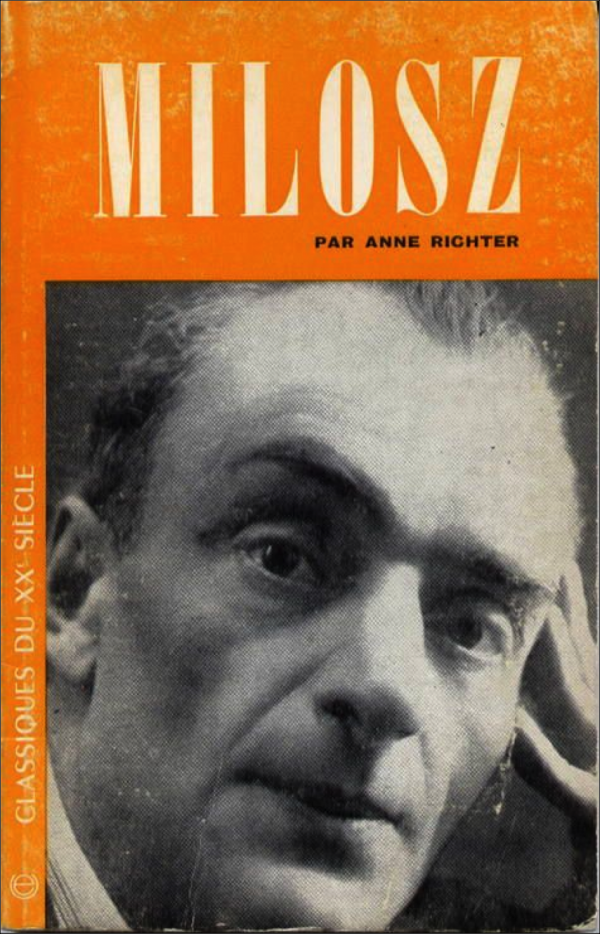

- La trilogie de l’illumination : Méphiboseth et Saul de Tarse (1914) : deux pièces – dont la seconde, écrite en vers de quatorze pieds, est inédite – qui s’inscrivent dans le prolongement de la précédente : « […] plus encore que dans Miguel Mañara s’affirme l’acquiescement à l’ordre universel qui est la caractéristique la plus essentielle du vrai mysticisme. On n’avait je pense jamais projeté de lumière plus magistrale sur ce mystère du mal conditionné dans la fatalité du Bien. Au cri du moine espagnol répond la voix de l’initié hébreu. » (p. 1439).

- La trilogie de l’illumination : Méphiboseth et Saul de Tarse (1914) : deux pièces – dont la seconde, écrite en vers de quatorze pieds, est inédite – qui s’inscrivent dans le prolongement de la précédente : « […] plus encore que dans Miguel Mañara s’affirme l’acquiescement à l’ordre universel qui est la caractéristique la plus essentielle du vrai mysticisme. On n’avait je pense jamais projeté de lumière plus magistrale sur ce mystère du mal conditionné dans la fatalité du Bien. Au cri du moine espagnol répond la voix de l’initié hébreu. » (p. 1439).