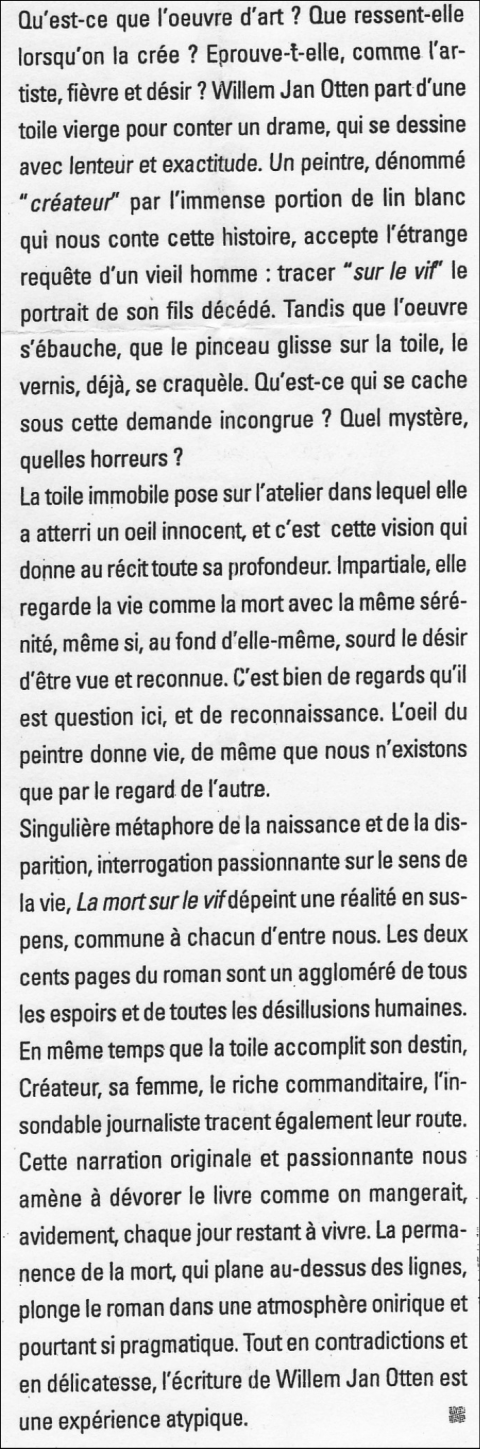

L’écriture romanesque comme un feu de tourbe

Un entretien

avec le romancier Tomas Lieske

T. Lieske, Le petit-fils de Dieu en personne,

trad. Catherine Mallet en collaboration avec Marc Das,

sous la direction de D. Cunin,

Strasbourg, Impasses de l’Encre, 2006.

Après « L’imagination souveraine » – une brève présentation de l’œuvre romanesque de Tomas Lieske et un extrait de ses deux livres disponibles en français –, voici, pour donner une image plus complète de son travail, les réponses qu’il a bien voulu donner à une série de questions écrites.

D.C. Ce qui me surprend sans doute le plus en lisant vos romans et nouvelles, c’est l’exubérance de couleurs, de sons, toutes ces odeurs, la place accordée à la dimension tactile… tout cela en rapport soit avec la sensualité, soit avec la mort ou la menace de la mort. Comment naissent toutes ces images, où allez-vous puiser cette luxuriance ? En d’autres mots, où cherchez-vous l'inspiration (sources littéraires, photographiques, picturales, géographiques…) ?

T.L. Il me semble que je la puise à trois sources différentes : 1. Mes souvenirs, mes émotions, les expériences accumulées au cours des années. 2. Les recherches historiques, la documentation sur un pays donné, etc. … 3. Mon imaginaire. L’idéal, c’est quand ces trois champs s’équilibrent dans un roman. Autrement dit, tous mes romans se basent à la fois sur mes émotions et mon vécu tout en relevant pour une bonne part de la pure imagination. Ou encore : dans toute description fondée sur des sources historiques solides, l’imaginaire parvient à se faufiler. Je pars du principe que la tâche première de l’écrivain consiste à créer un monde inédit, l’imagination étant la qualité le plus belle de l’homme. On peut comparer cela à la Création. L’important pour moi, c’est cette qualité et ce jeu : créer un univers avec des mots et une langue, et non pas avancer un message, une morale ni quoi que ce soit.

Quant à savoir comment naissent au juste les images, je n’en sais rien moi non plus. Quand je souhaite décrire une situation donnée, j’essaie de m’ouvrir le plus possible. C’est-à-dire que je tente de réveiller tous les souvenirs qui vont me permettre de mieux voir, de mieux goûter, de mieux sentir cette situation. Les souvenirs de mon enfance et de mon adolescence, liés à des circonstances comparables à celles que je décris ; le souvenir de visites au zoo, de voyages que j’ai pu faire dans le pays que j’évoque, mais aussi les photos que j’ai pu conserver. J’ai besoin de sentir que je suis allé là où je situe l’histoire, même si celle-ci se déroule au XVIe siècle ou dans un pays lointain.

D.C. Comment ces images se tissent-elles dans la structure romanesque pour donner ces descriptions époustouflantes ?

T.L. Quand je m’attelle à un roman, je ne sais pas moi-même ce qui va se passer ni comment l’histoire va se terminer. Je commence par écrire des passages dans lesquels les divers fils narratifs s’entrecroisent. J’imagine des situations qui ont un rapport avec l’histoire et les décris avec un souci extrême du moindre détail. Peu à peu, l’histoire prend forme. Vient ensuite la composition, c’est-à-dire que je retiens les passages qui me paraissent convenir ; le reste, je l’élimine. C’est seulement à ce stade que je m’intéresse au jeu qu’opèrent les images et les descriptions ; je m’efforce alors d’apporter de la cohérence à l’ensemble.

Pour édifier ce monde, l’écrivain a à sa disposition le style et les images. Le style, c’est-à-dire qu’il puise dans la langue et toute ses richesses. Aussi bien des mots peu usités que le langage courant, familier ; aussi bien le langage châtié que l’argot ; la langue qui vaut comme norme aussi bien que des régionalismes. Quant aux images, elles cherchent à transmettre au lecteur une chose qui va lui rester.

En écrivant un roman, on fait en permanence des choix. Chaque choix écarte des romans qui auraient pu exister. Certains choix sont guidés par la raison, d’autres se font à l’intuition. Ce qui veut dire que je ne suis pas moi non plus à même de tout expliquer. Il m’arrive de ne pas savoir pourquoi j’ai retenu telle option plutôt que telle autre.

Pour ce qui est du souci des détails, je suis convaincu qu’un univers littéraire ne peur s’édifier que sur cette base. Il me faut vivre chaque scène et chaque scène doit être rendue de façon détaillée. Quand je place Dünya [personnage féminin qui a donné son nom au roman publié en 2007] dans une rue d’Istanbul en 1930, il me faut connaître la mode vestimentaire de l’époque, savoir quels parfums on pouvait acheter, quelles pâtisseries elle voit, à quelles soirées dansantes elle peut participer, à quel combat de boxe ou quelle élection de Miss Turquie elle peut assister. Peu importe si au stade de la composition j’élimine la plupart de ces données, l’important étant que je vive moi-même les choses et que je marche à côté de mon personnage dans la rue en question.

D.C. Le lien entre la sensualité d’une part, la violence, la mort, voire la putréfaction de l’autre – par exemple dans Mon amour souverain où, à la fin, vous nous offrez, parallèlement au souvenir que garde Marnix de la poitrine d’Isabel, la vision du roi Philippe II en train de pourrir sur son lit –, n’est pas sans rappeler une thématique chère à certains auteurs, par exemple Barbey d’Aurevilly, la fascination du mal. – Dans vos romans comme dans les siens, on plonge qui plus est par endroits dans une atmosphère étrange, fantasmagorique, fiévreuse où la raison échappe aux personnages, et presqu’au lecteur pour ainsi dire. Comment expliquez-vous cet aspect de vos livres, sachant qu’à la différence d’un Barbey d’Aurevilly, il n’y a pas chez vous de préoccupation théologique ?

T.L. J’essaie de créer un univers littéraire. Dans cet univers, je m’efforce de ne pas me prononcer sur le bien et le mal, de me tenir éloigné de tout jugement moral. Prononcer un tel jugement, ce n’est pas ma tâche. Je privilégie le sensoriel : tomber dans le psychologisme conduit à émettre un jugement, mène au superficiel, cela ne débouche que rarement sur un beau style. Le sensoriel, c’est voir bien sûr, mais aussi sentir, toucher, goûter, entendre. Sans les sens, pas de description.

Ce qui m’importe, c’est de saisir l’existence dans sa totalité. Dans une telle démarche, la comparaison entre l’homme et certains animaux apporte toujours des éléments éclairants. Je crois que l’univers ainsi créé doit ressembler à l’univers réel, sinon, on court le risque de devenir illisible. Il faut que le lecteur puisse reconnaître un tant soit peu l’univers que propose le roman. En même temps, cet univers doit être un peu de travers ; il doit être en danger. Dans la vie réelle, certaines conventions permettent de rendre la vie possible ; dans le roman, il convient de suspendre celles-ci. C’est à ça que sert la littérature. C’est là sa grande valeur. Je compare cela volontiers à un feu de tourbe. Dans un tel cas, on a l’impression que le sol reste intact – si ce n’est qu’il y a cette odeur singulière –, mais soudain, le feu, qui s’est glissé sous terre, prend quelque part ailleurs. De même, la littérature décrit une réalité en apparence intacte, mais on ne peut s’empêcher de penser que quelque chose va de travers, et tout à coup, les flammes surgissent : on prend alors conscience que le feu couvait depuis le début sous la surface.

D.C. Par leur comportement, leur apparence aussi (êtres difformes, arriérés, un borgne…), nombre de vos personnages paraissent appartenir, au moins en partie, au règne animal. Le garçon du Petit-fils de Dieu en personne est doué, peut-on penser à certains moments, d’une intelligence rare, mais, enfermé dans son monde rudimentaire, il vit plus ou moins à la manière d’une bête ; la seule personne qui lui porte de l’affection est revêtue à la fin de l’histoire, avant de disparaître, d’un habit confectionné avec des peaux d’animaux. Les rapports qui se créent souvent entre vos personnages sont un mélange de bestialité et de désir de douceur. Est-ce l’imperceptible frontière entre « civilisation » et « barbarie » que vous tentez de saisir ? Barbarie qui semble prendre le dessus dans Une jeunesse de fer où vous donnez, à travers le personnage principal masculin – un membre du parti –, une image d’une société qui s’enfonce dans le totalitarisme, tandis que le personnage principal féminin, une jeune fille de 14 ans, se perd dans ses propres démons.

T.L. Oui, le rapprochement avec les animaux est exact. Je cherche la frontière, l’endroit où se rencontrent l’homme qui évolue dans un monde où prévalent des règles et des conventions, et l’homme qui voudrait évoluer dans un monde sans règles ni conventions. Une sorte de frontière entre civilisation et sincérité totale, laquelle peut d’ailleurs être aussi bien bonne (manifestation de l’amour) que mauvaise (l’éventuelle envie de tuer).

D.C. Dans de nombreux passages de votre œuvre, l’eau joue un rôle primordial : la noyade des deux frères à la fin du roman Gran Café Boulevard – quand leur voiture sombre dans l’eau – noyade qui se prolonge sur plus de 10 pages ; dans une de vos nouvelles, la belle femme que l’on retrouve à moitié dévêtue et morte, cadavre pris dans un bloc de glace translucide ; dans Une jeunesse de fer, la rivière où se baignent les enfants et le lac qui est le théâtre des premiers jeux sexuels des adolescents ainsi que d’un drame ; la cascade où, dans une scène de quasi-crucifixion, le jeune Adoain du Petits-fils de Dieu en personne se lave avec son père. Mais presque toujours, l’eau semble synonyme de mort. Une damnation – le fatum de Couperus ? – pèse-t-elle sur vos personnages, y compris quand le personnage est un zeppelin comme dans le roman « turc » Dünya ?

T.L. Je ne sais pas nager. Dans mes cauchemars, je me suis souvent vu au volant d’une voiture dont je perdais le contrôle et qui finissait dans l’eau. Cela ne présente guère d’intérêt pour le lecteur, mais c’est peut-être une clé pour comprendre pourquoi l’eau est liée à la mort dans mes livres.

D.C. Quel sens faut-il donner à l’une des thématiques que vous affectionnez : l’ambiguïté des attirances, tant celle que peut éprouver un homme pour une jeune fille que celle d’une femme mûre pour un garçon, tant celle que peut éprouver une adolescente pour un gamin que celle d’un cousin pour sa cousine ?

T.L. L’attirance, l’amour, les flirts, tout cela se produit souvent entre des personnes qui, d’un point de vue social, auraient mieux fait de ne pas se rencontrer. Un thème présent chez les auteurs grecs ou encore chez Shakespeare. La littérature présente souvent des relations amoureuses tendues. Décrire un couple qui vit une relation harmonieuse – relation que je souhaite à tout le monde – ne présente aucun risque sur le plan romanesque. Or, le romancier cherche le danger.

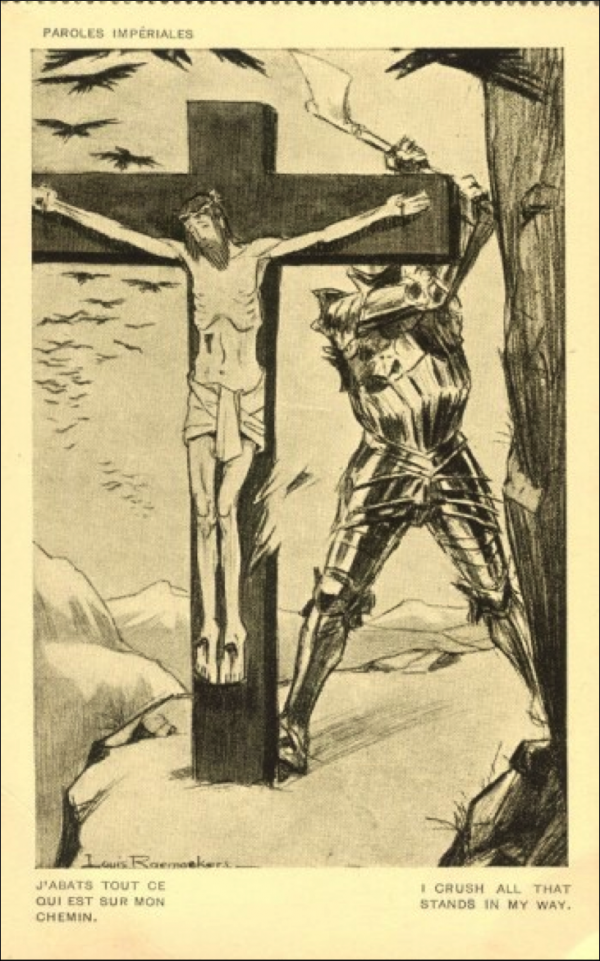

couverture de la version originale

du Petit-fils de Dieu en personne

D.C. Quels sont vos liens exacts avec l’Espagne ?

T.L. Dans un pays bien comme il faut comme la Hollande, toutes les règles sont assez claires. La littérature, du moins la littérature telle que je l’envisage, tire profit de lieux et d’époques où les règles et les mesures sociales ne sont pas aussi précises. Un exemple : dans la Turquie chaotique des années 1920, voler un enfant puis l’éduquer, ainsi que le font les deux personnages masculins du roman Dünya, se révèle plus simple que dans la Hollande d’aujourd’hui où tout est réglementé (police, instances compétentes en matière d’adoption, choses permises et choses interdites, attribution d’un logement, etc.). Voilà pourquoi je retiens souvent un environnement où règnent des tensions et où certaines difficultés perturbent le quotidien. Il y a deux régions du monde que je connais bien, pour y avoir séjourné et voyagé, à savoir l’Espagne et la Turquie. L’Espagne de l’époque franquiste et celle des revendications basques, ainsi que la démocratie chancelante qu’est la Turquie avec entre autres problèmes la question Kurde, m’offrent un large éventail, beaucoup de possibilités. Pour le reste, je n’ai aucun lien particulier avec ces deux pays.

D.C. Vous écrivez en néerlandais. Beaucoup d’écrivains (Pessoa, Hafid Bouazza, Cioran...) considèrent la langue dans laquelle ils écrivent comme leur patrie. Que représente pour vous, en tant que poète et en tant que romancier, la tradition littéraire néerlandaise, vos prédécesseurs et vos contemporains d’expression néerlandaise ?

T.L. La littérature néerlandaise est celle que je connais le mieux. J’aime cette littérature. En écrivant, je m’inscris dans cette tradition. J’en suis tout à fait conscient et me sais grandement redevable à nombre de mes prédécesseurs. J’admire certains poètes et certains prosateurs auxquels je me réfère volontiers : P.C. Hooft (1) et Constantin Huygens (2), contemporains et admirateurs du poète anglais John Donne, auteurs de belles poésies sur le thème de l’amour ; M. Nijhoff (3), le premier vrai moderniste de la poésie néerlandaise ; Paul van Ostaijen (4), créateur d’une forme saisissante, et plus encore Lucebert (5), leur continuateur à eux deux ; Simon Vestdijk (6), dont j’ai beaucoup lu et étudié les romans, ou encore les premières œuvres de W.F. Hermans (7).

Mais je regarde aussi ailleurs. Ce n’est pas un hasard si j’aime séjourner à Paris ou à Berlin quand j’écris un roman. Ainsi, je dispose du recul et de l’isolement nécessaires. Durant ces périodes, je lis de préférence des auteurs étrangers – il y a une certaine crainte qui joue en moi, celle d’être influencé par des écrivains néerlandais. J’essaie de me hisser au niveau de ces auteurs étrangers. Je veux prendre exemple sur eux et m’inspire de leur travail (Shakespeare, Nabokov, Gombrowicz, Boulgakov, Jelinek…).

D.C. Quelle place accordez-vous à chacun des genres que vous pratiquez ?

T.L. Les essais que j’ai écrits portent pour la plupart sur des romanciers et des poètes néerlandais. Une façon pour moi de me situer par rapport aux autres auteurs. Ma poésie se base, tout comme mes romans et nouvelles, sur l’émotion et la force de suggestion. Toutes deux s’allient alors avec la langue et les mots, tandis que dans les romans, elles sont au service de la narration. En écrivant un poème, je m’efforce de conférer le plus de singularité possible à la langue, sans rien perdre de l’expressivité. Chose bizarre, je suis incapable d’écrire des poèmes quand un roman est en chantier. Celui-ci réclame tout de moi ; c’est un travail considérable car il me faut avoir en permanence en tête, pendant un an et demi à deux ans, les multiples fils narratifs. Quand je ne travaille pas à un roman, c’est les vacances : la poésie peut se présenter par vagues.

Qu’on le veuille ou non, la poésie reste un genre élitiste. C’est justement ce qui la rend si singulière. Les romans ont un lectorat beaucoup plus large, mais ils n’ont pas la pureté que peut avoir un poème. Toutefois, il arrive qu’un roman présente des éléments de grande valeur. L’émotion est plus à la portée du roman, la beauté pure plus à la portée de la poésie.

(1) P.C. Hooft (1581-1647), poète, dramaturge et historien, l’un des grands écrivains du Siècle d’or, auteur entre autres des Nederlandsche Historien.

(2) Constantin Huygens (1596-1687), autre grand poète du Siècle d’or, fils de Christian Huygens.

(3) Paul van Ostaijen (voir sur ce blog dans la catégorie « Poètes & Poèmes »).

(4) Martinus Nijhoff (voir sur ce blog dans la catégorie « Poètes & Poèmes »).

(5) Lucebert (1924-1994), poète et peintre, membre du groupe CoBrA.

(6) Simon Vestdijk (1898-1971), romancier, essayiste et poète. Plusieurs de ses romans ont été (ré)édités aux éditions Phébus.

(7) Willem Frederik Hermans (1921-1995), romancier, essayiste et pamphlétaire. Auteur de La Chambre noire de Damoclès (Gallimard, 2006) et de Ne plus jamais dormir (Gallimard, 2009).

Tomas Lieske à propos de son roman Alles kantelt (NL)

(4)

(4) (8)

(8)

Le Petit-fils de Dieu en personne

Le Petit-fils de Dieu en personne