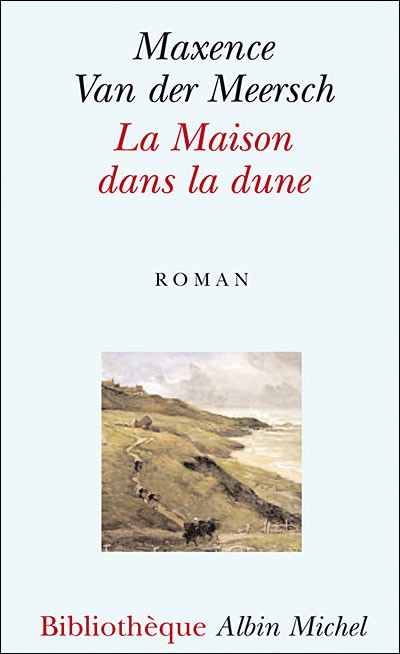

La Maison dans la dune (1932)

Le premier roman

Natif de Roubaix, Maxence Van der Meersch (1907-1951) a été un romancier très populaire dans les années cinquante. Dans ses œuvres, il lui arrive de brosser avec délicatesse les paysages de la Flandre. L'action de La Maison dans la dune (1932), son premier roman, dans lequel certains ont vu « une toile de Teniers ou de Jordaans » (Albert Goossens), d’autres une création vériste, se déroule à Dunkerque et dans les environs de cette ville, à un jet de pierre de la mer, de part et d’autre de la frontière belge. C’est là que les passeurs de tabac tentent d’échapper aux douaniers. On assiste à la confrontation entre deux hommes : Sylvain, ancien boxeur, qui passe du tabac de Belgique ou en fait passer à Tom le chien, et Lourges, homme vaniteux, qui dirige une brigade de douaniers. L’enjeu : Germaine, ancienne prostituée qui partage la vie de Sylvain mais dont Lourges s’amourache. L’intrigue, qui n’est sans doute pas sans défaut, même si on a pu reconnaître « un sens de l’action dramatique rarement égalé dans un premier roman, une habileté très réelle dans la conduite des événements, un style sobre et exact » (André Douriez), nous montre un homme en quête du paradis perdu : menant une vie rustre, Sylvain découvre au hasard d’une de ses virées un havre de paix et de pureté où il aimerait couler le reste de ses jours auprès de la jeune Pascaline. Tout en nous transportant dans un monde aujourd’hui disparu (celui des contrebandiers qui passent la frontière à vélo avec leur chien), cette lecture nous plonge surtout dans les affres et les bassesses des hommes de toutes les époques : jalousie, dépit, rancœur, trahison, violence, désir insatisfait, appât du gain… Bien entendu, le drame attend son heure. Peu après, l'amoureux de la Flandre qu'était Maxence van der Meersch donna la plénitude de son talent en écrivant la fresque Invasion 14 (1935). En 1936, L'Empreinte de Dieu reçut le prix Goncourt.

Le succès qu’à rencontré La Maison dans la dune s’est traduit par trois adaptations cinématogra- phiques : deux en France (Pierre Billon en 1934 et Georges Lampin en 1952), une en Belgique (Michel Mees en 1988) dont un extrait suit ci-dessous (il précède la scène de lutte rapportée plus bas) :

Une scène-clé du roman

l’affrontement de Sylvain et Lourges

Lourges toisa Sylvain.

« L’ami, dit-il, tu ne m’aurais pas par terre.

– Possible », dit Sylvain, flegmatique.

Mais Jules lui-même se récria :

« Tu ne sais pas ce que tu dis, Lourges !

– Si, soutint le douanier.

– Vas-y, alors, provoqua César.

– Allons, César », voulut dire encore Sylvain.

Mais Lourges interjetait :

« Moi, je ne cane pas, vieux. J’ai jamais reculé devant personne. »

Sylvain comprit qu’il n’y échapperait pas. Il se leva. Et, un peu pâle :

« C’est pas que tu cherches une bataille, camarade ? Je ne la crains pas, tu sais.

– On ne le dirait pas. »

Sylvain dédaigna de répliquer.

Sylvain dédaigna de répliquer.

« Qu’est-ce que tu veux ? demanda-t-il. La lutte ou le chausson ? La boxe, je ne veux pas. On ne trouverait pas de gants, ici, et ma femme ne veut plus que je m’abîme le portrait.

– La lutte, alors, choisit Lourges. Franc jeu, hein ?

– Bien sûr. Au premier qui touche des épaules, on arrête. »

M. Henri, accoutumé à ces mœurs, débarrassa la pièce de la table et des chaises. Jules était allé appeler les agents dans le salon. L’un d’eux s’offrit comme arbitre. Et les deux hommes se dévêtirent, parurent nus, n’ayant gardé que leur pantalon soutenu par la ceinture. Lourges, plus gras, était aussi plus lourd, rond comme un bœuf, avec des mamelles de femme. Sylvain, large de poitrine, avec de longs bras nerveux et secs, était plus mince de hanches, plus élégant aussi.

Autour d’eux on fit cercle. Pour tous ces gens-là, le muscle était roi. Et la vigueur des deux lutteurs, leur aspect impressionnant, soulevait l’admiration.

Germaine, assise sur sa chaise, regardait aussi, sans s’émouvoir autrement. C’était loin d’être la première fois qu’elle voyait Sylvain se battre, en combat amical, ou même pour de bon.

Il y eut un silence. L’arbitre regardait sa montre.

« Allez », dit-il.

Lourges n’avait pas bougé. Il s’était solidement campé sur ses fortes jambes, et, massif, les mains ouvertes pour l’empoignade, attendait. Il savait que s’il pouvait étreindre Sylvain sous les côtes, il avait gagné. Personne ne résistait à l’effroyable constriction de ses bras herculéens.

Mais la tactique de son adversaire le dérouta. Sylvain s’était baissé, il ouvrit les bras, il se jeta, tête basse, sur Lourges. Le douanier, instinctivement, se pencha en avant, durcissant les muscles abdominaux pour supporter le choc. Et il essaya d’empoigner l’adversaire. Mais Sylvain, le dos arrondi, la tête passée sous le bras gauche de l’autre, n’offrait aucune prise. Et il passa son bras, il ceintura Lourges, il l’arracha de terre, irrésistiblement. Lourges voulut se raidir. Il était trop tard. Sylvain se laissait aller sur lui. Et, sous son adversaire, Lourges tomba sur le dos, lourdement, du poids de ses quatre-vingt-dix-sept kilos.

Une clameur monta.

« Et voilà, dit Sylvain, déjà relevé, et qui soufflait violemment.

– Rien à dire, constata l’arbitre, c’est du franc jeu. »

Lourges, pesamment, se relevait à son tour. Il se sentait tout ébranlé, après cette lourde chute. Il eût aimé recommencer. Mais il était comme disloqué, sans force. Il lui faudrait se reposer trois ou quatre jours, avant de retrouver son équilibre.

Les deux lutteurs se rhabillaient César exultait, proposait des paris invraisemblables aux policiers un peu déçus que la lutte se fût si vite achevée.

« Sans rancune », dit Sylvain à Lourges, avant de s’en aller. Et il lui tendait la main. Lourges la prit.

« Sans rancune », dit-il.

Mais son regard évitait celui de son vainqueur.

(Le Livre de Poche, n° 913, p. 91-94)

Le décor flamand

Il franchit la frontière sans s’en apercevoir, dans cette plaine plate et nue, aussi vide que la voûte immense du ciel qui la couvrait. C’étaient ce qu’on appelle ici les « moers », terre conquise lentement par les hommes sur la mer, et qui garde dans sa nudité désertique, dans la monotonie de ses horizons rasés, dans ses étendues uniformes où le vent se rue librement, quelque chose encore de la grandeur et de la mélancolie de son passé marin. Des champs de seigle et d’avoine, des pâturages divisent cette plaine. Et l’eau, l’ennemie qu’il faut sans cesse contenir, sourd de partout, imprègne la terre, se laisse deviner, immédiate, sous le sol sablonneux et pauvre. Des ruisselets innombrables bornent chaque enclos, reçoivent l’eau des rigoles et des drains, s’étalent encore çà et là en mares où boivent les bestiaux. On les devine, sur le tapis uni des prés, à la végétation vigoureuse, roseaux, joncs, herbes d’eau, qui pousse dans leur lit. Et on s’étonne, en traversant ce pays, de le voir ainsi régulièrement morcelé et comme partagé par ces ruisseaux au cours rectiligne, géométrique, se coupant les uns les autres à angles droits. Ils sont comme un vivant quadrillage, dessiné par l’homme pour drainer le pays.

Sylvain, dans ce réseau, avançait lentement. Il était tout seul. Autour de lui, le vent passait avec une force soutenue, une chanson perpétuelle qui bruissait aux oreilles. On le voyait de loin accourir, à l’ondulation infinie qui passait comme une vague sur les avoines et les herbages. À ce grand souffle rude et constant, on sentait que la mer était proche.

Sylvain, dans ce réseau, avançait lentement. Il était tout seul. Autour de lui, le vent passait avec une force soutenue, une chanson perpétuelle qui bruissait aux oreilles. On le voyait de loin accourir, à l’ondulation infinie qui passait comme une vague sur les avoines et les herbages. À ce grand souffle rude et constant, on sentait que la mer était proche.

Sylvain franchissait les ruisseaux sur des planches, disposées par-ci, par-là. Ou bien il jetait son vélo par-dessus, et ensuite sautait lui-même. À la profondeur de l’eau, il tâchait de découvrir les gués qu’avait dû préférer Tom. Et quand il voyait au loin une tache sur l’herbe, il faisait un détour, il s’en approchait, pour voir si ce n’était pas son chien. Une lassitude, un découragement le prenait. Il avançait de plus en plus en territoire français. Bientôt, il lui faudrait renoncer à la recherche, s’il ne voulait pas être vu du poste de douane.

(Le Livre de Poche, n° 913, p. 224-225)

L'écrivain nordiste Anna van Buck présente son ouvrage

consacré à Maxence van der Meersch,

Salon du Livre Régional de Gravelines, le 25 avril 2010

Les archives Maxence Van der Meersch sont consultables en ligne :

Bibliothèque numérique de Roubaix.

La note de travail reproduite plus haut est empruntée à ce site.

Les éditeurs français traduisent régulièrement des auteurs néerlandais. Actes Sud, Gallimard et Le Castor Astral sont particulièrement actifs sur ce terrain. Le premier réunit des auteurs comme Cees Nooteboom, Hella Haasse ou Anna Enquist au sein de la collection «

Les éditeurs français traduisent régulièrement des auteurs néerlandais. Actes Sud, Gallimard et Le Castor Astral sont particulièrement actifs sur ce terrain. Le premier réunit des auteurs comme Cees Nooteboom, Hella Haasse ou Anna Enquist au sein de la collection «