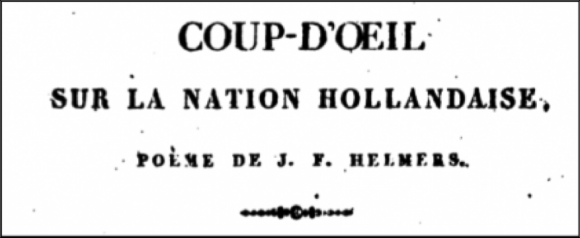

Coup d’œil sur un poème épique

de l’époque napoléonienne

J. F. Helmers à Paris, 1802,

gravure de J.-L. Chrétien

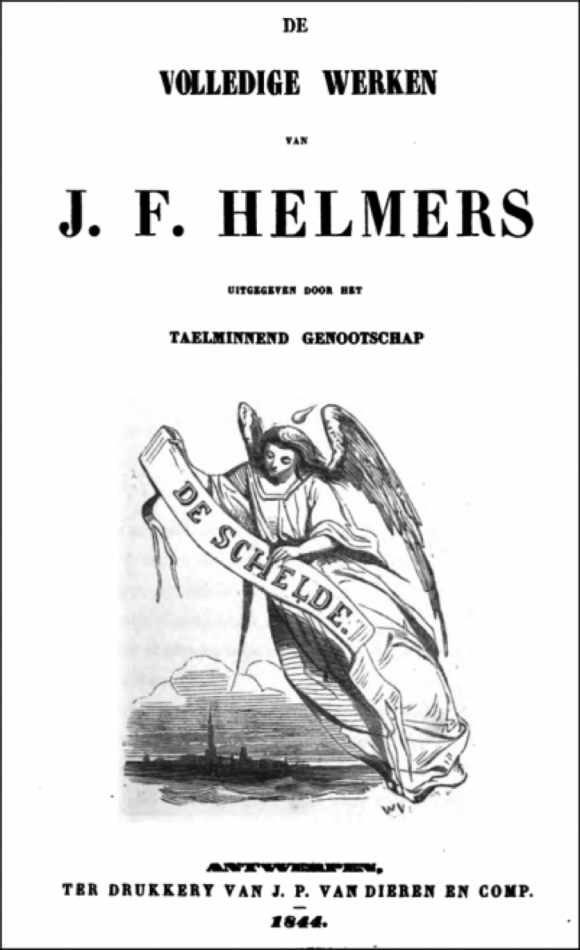

Dès le samedi 22 octobre 1808, le Journal des Arts, des Sciences, de Littérature et de Politique annonce qu’ « un des meilleurs poëtes hollandais […] publiera bientôt son grand poëme qui a pour sujet l’affranchissement des Pays-Bas ». Ce n’est que quatre ans plus tard, après plus de dix années de labeur, que Jan Frederik Helmers (1767-1813), poète par excellence de la résistance à l’occupation française, fit en réalité paraître l’œuvre en question, De Hollandsche Natie (La Nation Hollandaise, 1812), non sans faire quelques concessions, mais le censeur impérial Jean Cohen (1) ne se montra pas particulièrement sévère. On aurait pu en effet s’attendre à un refus de publication d’un écrit contenant un message aussi ouvertement nationaliste. Et lorsque les autorités changèrent leur fusil d’épaule et décidèrent de procéder à l’arrestation de l’auteur qui mariait une admiration certaine pour les Lumières bataves à une passion fougueuse pour le passé de son pays, notre romantique avant la lettre n’attendit pas la police : il mourut en effet peu avant l’arrivée des représentants de l’ordre.

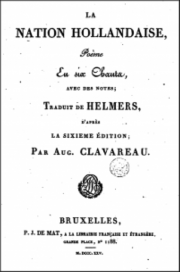

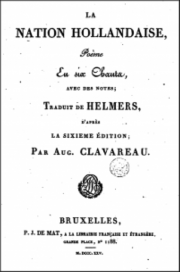

La Nation Hollandaise devait être transposée en vers par Auguste Clavareau en 1825. Dès 1820, le lecteur d’expression française avait pu se faire une petite idée du contenu de cette œuvre à la fois généreuse et emphatique. Dans ses Mélanges de Poésie et de Littérature des Pays-Bas, l’autodidacte et admirateur de Béranger L.G. Visscher (1797-1859) avait en effet proposé quelques passages traduits en prose. Le texte ci-dessous reprend sa présentation du poème de J.F. Helmers (orthographe modernisée). Est-ce seulement par modestie que l'aède d'Amsterdam nous adresse une mise en garde dès la préface ? « Mon sujet est riche ; oui, trop riche pour la poésie. Ce que j’avance ici ne doit pas être regardé comme un paradoxe : tout poète en conviendra facilement. Il n’est pas de sujet, quelque pauvre, quelque mince qu’il soit, que la poésie ne puisse embellir et rendre intéressant, s’il tombe entre les mains d’un véritable poète. Son imagination brûlante enflamme son cœur ; il verse dans l’âme de ses lecteurs ou de ses auditeurs, le sentiment qui le remplit tout entier. C’est surtout quand la matière n’est pas assez riche d’elle-même, que son génie se développe d’une manière brillante ; c’est alors qu’il peut en effet être poète, c’est-à-dire, créateur. Mais si le sujet est grand par lui-même, plein de faits intéressants par la diversité, le poète est surpassé par la grandeur des objets qu’il veut retracer à notre imagination. À quoi servent les fictions ingénieuses, les ornements de la poésie, quand le simple exposé du fait porte avec soi son mérite et sa louange ? […] Guidé par l’élan de mon cœur, le souvenir de ces grands hommes, tels que la terre n’en avait pas encore vu et n’en verra peut-être plus jamais, m’a fait éprouver tous les sentiments que je voulais faire passer dans l’âme de mes contemporains. Heureux, si j’ai pu atteindre ce but ! plus heureux encore, si mes lecteurs jugent, avec fondement, mes expressions trop faibles, mon enthousiasme trop froid, mes idées et mes vers au-dessous de leur attente ! Comme poète, j’y perdrai sans doute ; mais puis-je m’en plaindre ? quelle haute idée n’aurai-je pas alors de vous, ô mes compatriotes ? comme je vous trouverai dignes de vos ancêtres ! avec quel plaisir ne sacrifierai-je pas ma gloire poétique à l’intime conviction que vous n’avez pas dégénéré de ces héros ? » (2)

La Nation Hollandaise devait être transposée en vers par Auguste Clavareau en 1825. Dès 1820, le lecteur d’expression française avait pu se faire une petite idée du contenu de cette œuvre à la fois généreuse et emphatique. Dans ses Mélanges de Poésie et de Littérature des Pays-Bas, l’autodidacte et admirateur de Béranger L.G. Visscher (1797-1859) avait en effet proposé quelques passages traduits en prose. Le texte ci-dessous reprend sa présentation du poème de J.F. Helmers (orthographe modernisée). Est-ce seulement par modestie que l'aède d'Amsterdam nous adresse une mise en garde dès la préface ? « Mon sujet est riche ; oui, trop riche pour la poésie. Ce que j’avance ici ne doit pas être regardé comme un paradoxe : tout poète en conviendra facilement. Il n’est pas de sujet, quelque pauvre, quelque mince qu’il soit, que la poésie ne puisse embellir et rendre intéressant, s’il tombe entre les mains d’un véritable poète. Son imagination brûlante enflamme son cœur ; il verse dans l’âme de ses lecteurs ou de ses auditeurs, le sentiment qui le remplit tout entier. C’est surtout quand la matière n’est pas assez riche d’elle-même, que son génie se développe d’une manière brillante ; c’est alors qu’il peut en effet être poète, c’est-à-dire, créateur. Mais si le sujet est grand par lui-même, plein de faits intéressants par la diversité, le poète est surpassé par la grandeur des objets qu’il veut retracer à notre imagination. À quoi servent les fictions ingénieuses, les ornements de la poésie, quand le simple exposé du fait porte avec soi son mérite et sa louange ? […] Guidé par l’élan de mon cœur, le souvenir de ces grands hommes, tels que la terre n’en avait pas encore vu et n’en verra peut-être plus jamais, m’a fait éprouver tous les sentiments que je voulais faire passer dans l’âme de mes contemporains. Heureux, si j’ai pu atteindre ce but ! plus heureux encore, si mes lecteurs jugent, avec fondement, mes expressions trop faibles, mon enthousiasme trop froid, mes idées et mes vers au-dessous de leur attente ! Comme poète, j’y perdrai sans doute ; mais puis-je m’en plaindre ? quelle haute idée n’aurai-je pas alors de vous, ô mes compatriotes ? comme je vous trouverai dignes de vos ancêtres ! avec quel plaisir ne sacrifierai-je pas ma gloire poétique à l’intime conviction que vous n’avez pas dégénéré de ces héros ? » (2)

D.C.

(1) Anne Jean Louis Philippe Cohen de Vinkenhoef, né à Amersfoort le 17 octobre 1781, mort à Paris le 6 avril 1848. Ce journaliste fut nommé en 1811 censeur impérial pour ce qui concernait les langues étrangères puis devint, en 1824, bibliothécaire de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Il a traduit divers ouvrages de l’allemand, de l’anglais, du suédois, du russe et de l’italien. Il est probablement le premier à avoir transposé Vondel en français (pièces poétiques et deux tragédies : Lucifer et Gysbreght van Aemstel) ; il a d’ailleurs laissé un essai posthume sur l’Altaergeheimenissen (1645), un des chefs-d’œuvre de cette grande figure du Siècle d’or.

(2) Extraits de la préface de l’édition de 1825 dans la traduction d’Auguste Clavareau (disponible dans son intégralité sur Google Books).

Ce poème, dès qu’il parut, fut reçu avec transport ; on en avait conçu la plus haute idée dans l’esquisse que le poète en avait tracée lui-même, et qu’il justifia de la manière la plus victorieuse. Déjà Helmers était connu avantageusement sur notre Parnassé, et ses mâles accents nous consolaient alors qu’envahis par le grand empire, l’horizon politique ne nous offrait dans l’avenir qu’une lueur d’espoir à peine perceptible. C’est vers cette époque que notre digne poète, nous rappelant l’antique gloire de nos ancêtres, reportait notre attention sur leurs exploits, et savait embellir de ses sons harmonieux les rayons d’espérance qu’il faisait briller à nos yeux. C’est à cette époque même que parut son poème intitulé la Nation hollandaise. Ce fut un trésor, un baume consolateur qu’il offrit à un peuple soupirant, et la plus sévère critique applaudit elle-même à ce chef-d’œuvre de génie, sauf peut-être quelques légers défauts de correction dans le style, de répétition et d’enthousiasme sans limites, qui se font en général remarquer dans les ouvrages de ce poète célèbre. On peut néanmoins placer son poème au rang de ces productions qui honorent les plus grands génies de l’Europe. Il n’y a que peu d’années que Helmers paya l’inévitable tribut à la nature : les muses éplorées regrettent en lui un poète d’un patriotisme à l’épreuve, et dont une simple et modeste pierre couvre les restes. Aucune épitaphe ni tombeau n’arrêtent les regards des passants ; mais sa mémoire vivra à jamais dans tous les cœurs bien nés.

Son poème dont nous nous occupons dans ce chapitre, est divisé en six chants, consacrés à la gloire d’une nation qu’il chérissait avec transport. Dans le premier, il célèbre l’amour sacré de la patrie et les mœurs d’un pays à qui la nature avait tout refusé, jusqu’à la terre même, qui ne fut pour lui qu’une production de l’art. L’économie de ses habitants, la prudence et la tolérance de leurs prédécesseurs, reçoivent de la part du poète le tribut de son admiration. Les épisodes de De Ruiter, de Cats, d’Hambroek et autres, décorent toute la pompe de ses vers : ces divers sujets, extraits de l’Histoire, inspirent le plus vif intérêt, et sont peints des plus riches couleurs et de toute l’énergie de sa verve poétique.

Michiel de Ruyter

Le poète élève la voix au second chant pour comparer la Belgique au Rhin, qui n’est à sa source qu’un faible ruisseau, mais qui, croissant bientôt en s’élargissant, devient enfin un fleuve considérable. C’est alors que, parcou- rant les principaux faits de l’Histoire, il s’arrête au tombeau de Guillaume Ier, pour chanter les exploits de ses ancêtres, en les considérant tant sous le double point de vue de la bravoure militaire que de la moralité.

Le poète élève la voix au second chant pour comparer la Belgique au Rhin, qui n’est à sa source qu’un faible ruisseau, mais qui, croissant bientôt en s’élargissant, devient enfin un fleuve considérable. C’est alors que, parcou- rant les principaux faits de l’Histoire, il s’arrête au tombeau de Guillaume Ier, pour chanter les exploits de ses ancêtres, en les considérant tant sous le double point de vue de la bravoure militaire que de la moralité.

Le troisième est celui de tous ses chants le plus patriotique, et qui se distingue par plus de hardiesse. Il s’agit de la gloire que s’acquirent sur toutes les mers les De Ruiter, les Tromp, les Van Galen, les Piet Hein et autres, qui répandirent au loin la terreur d’un pavillon qui, à cette époque, fut respecté par toutes les nations du globe. Ce tableau, des plus mâles, et digne de son sujet, suffirait seul pour nous donner du talent poétique de Helmers l’idée la plus distinguée. Ce ne sont pas seulement l’élévation du style, les pensées sublimes et la vérité des expressions qu’on admire le plus en lui, et qui font l’ornement précieux de ses vers, mais encore sa manière originale de chanter les prestiges de l’imagination dans le 4e chant, où il se plaît à décrire principalement les voyages et découvertes de nos marins, dont la description est peut-être moins détaillée que la Lusiade, mais qui est plus frappante d’images. Le sujet de ce chant est pour nous ce que fut pour les Portugais le chef-d’œuvre du Camoëns. Enfin, ses deux derniers chants célèbrent des noms précieux aux sciences et aux arts, ainsi que l’amour des Belges pour les productions du génie. Cependant le poète ne s’y perd pas en de vains détails ; il rend hommage à la mémoire des grands noms que toute l’Europe cite avec orgueil, et termine son brillant poème en s’adressant à ses enfants, leur offre les prémices de son précieux travail, en s’inquiétant seulement si on reconnaîtra ses propres sentiments dans ses vers. « Si un jour, leur dit-il, vous rassemblez mes cendres près des urnes où reposent celles de nos pères, et que vous reconnaissez mon âme dans mes chants, si alors une larme de reconnaissance s’échappe de vos yeux, vous pourrez dire avec orgueil : « Oui mon père chérissait sa patrie ! »

L.G. Visscher

On peut certes critiquer l’aspect pompeux de La Nation Hollandaise ; néanmoins, certaines pages ne manquent pas de brio. Pour goûter un peu ces vers, reprenons l’un des deux passages traduits par L.G. Visscher en le faisant précéder de l’original et suivre de la transposition en vers du Luxembourgeois Clavareau. Ce fragment du Chant 3 – qui fut mis en musique par Edzard Grefe une cinquantaine d’années après sa parution – évoque la mort héroïque du vice-amiral Reinier Claassens et de ses hommes le 6 octobre 1606 près du cap Saint-Vincent.

’t Was Neerland niet genoeg, dat, aan het Spaansche strand,

Philippus vloten zijn veroverd en verbrand,

Aan ’s aardrijks ander eind’ ontving hij dieper wonden:

Naar ’t westerdeel der aard’ werd Claasens afgezonden.

Zijn zinspreuk is: « voor God! verwinnen of vergaan! »

Zijn naam heeft reeds den schrik verspreid langs d’Oeeaan.

Wie durft dien dappren Zeeuw bestrijden? wie zal ’t wagen?

’t Is de overmagt alleen, die schriklijk op komt dagen.

Acht schepen, zwaar van bouw, omsinglen thans den held;

Hij staat alleen, maar vast, gelijk een rots ’t geweld

Der eeuwen, ’t woest gebrul des donders fier blijft trotsen,

Schoon stormen aan zijn’ voet in wilde golven klotsen,

Schoon schip bij schip, met kracht geslingerd op zijn borst,

Verbrijzeld henen stuift, staat hij, met kracht omschorst,

Belacht het woeden van de orkanen en van de eeuwen;

Zoo staat ook Claasens nu; de dolle Spanjaards schreeuwen

En tieren, daar men hem in eenen kring besluit;

(Zoo brult het ongediert’ der woestenij naar buit.)

Men tracht, schoon vruchtloos, hem tot de overgaaf te nopen;

Neen, duur wil hij de zege aan ’slands tiran verkoopen.

Tot d’ongelijken strijd maakt hij zich straks gereed,

Hij denkt aan God, aan Spanje, aan Neêrland, en zijn’ eed.

Nu barst de dood eensslags uit duizend kopren monden;

Zijn masten, zeil en roer zijn ras in zee verslonden;

Het reddelooze schip geeft vreeslijk krak bij krak;

Twee dagen strijdt hij nog op ’t halfgesloopte wrak.

Nu roept hij ’t volk bijeen, en zegt, met vonklende oogen:

« Gij, die nooit hebt gebukt voor Spanjes dwangvermogen,

Die hem de zege hebt in strijd bij strijd ontroofd,

Spitsbroeders! zult gij nu, met nederhangend hoofd,

Beschimpt, gesmaad, geboeid, u schandlijk overgeven?

Uw’ beulen danken voor een afgebedeld leven?

Of kiest gij, nevens mij, den dood voor ’t Vaderland?

Beslist: dan steekt dees lont ons luttel kruid in brand!

Dan zal dit brandend wrak aan ’s vijands vloot zich hechten,

En stervend zult gij dus uw’ beulen nog bevechten. »

Hij zwijgt; – hij grijpt de lont; ’t volk roept vol geestdrift uit:

« Ja! sterven wij met roem; steek, steek den brand in ’t kruid! »

Nu wijdt zich elk ter dood; er wordt niet meer gestreden,

Maar knielend storten zij heur allerlaatste beden;

En Claasens, daar hij ’t hart verheft tot zijnen God,

Smeekt voor zijn gade en kroost, in heur ondraaglijk lot:

Hij ziet haar wanhoop, ziet haar tranen, hoort haar klagen,

Zijn’ zoon de moeder naar de komst des vaders vragen!

Hij stoot dit denkbeeld weg, bidt vurig, rijst en zucht,

En werpt de lont in ’t kruid, en ’t schip barst in de lucht!

(J.F. Helmers, Volledige Werken, T. 1, 1844, p. 58-59)

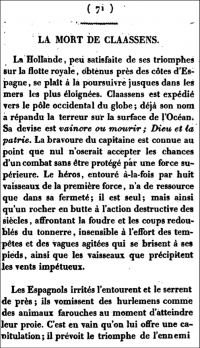

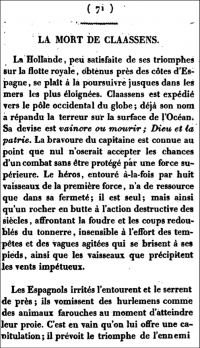

La Hollande, peu satisfaite de ses triomphes sur la flotte royale, obtenus près des côtes d’Espagne, se plaît à la poursuivre jusques dans les mers les plus-éloignées. Claassens est expédié vers le pôle occidental du globe ; déjà son nom a répandu la terreur sur la surface de l’Océan. Sa devise est vaincre ou mourir ; Dieu et la patrie. La bravoure du capitaine est connue au point que nul n’oserait accepter les chances d’un combat sans être protégé par une force supérieure. Le héros, entouré à-la-fois par huit vaisseaux de la première force, n’a de ressource que dans sa fermeté ; il est seul ; mais ainsi qu’un rocher en butte à l’action destructive des siècles, affrontant la foudre et les coups redoublés du tonnerre, insensible à l’effort des tempêtes et des vagues agitées qui se brisent à ses pieds, ainsi que les vaisseaux que précipitent les vents impétueux.

La Hollande, peu satisfaite de ses triomphes sur la flotte royale, obtenus près des côtes d’Espagne, se plaît à la poursuivre jusques dans les mers les plus-éloignées. Claassens est expédié vers le pôle occidental du globe ; déjà son nom a répandu la terreur sur la surface de l’Océan. Sa devise est vaincre ou mourir ; Dieu et la patrie. La bravoure du capitaine est connue au point que nul n’oserait accepter les chances d’un combat sans être protégé par une force supérieure. Le héros, entouré à-la-fois par huit vaisseaux de la première force, n’a de ressource que dans sa fermeté ; il est seul ; mais ainsi qu’un rocher en butte à l’action destructive des siècles, affrontant la foudre et les coups redoublés du tonnerre, insensible à l’effort des tempêtes et des vagues agitées qui se brisent à ses pieds, ainsi que les vaisseaux que précipitent les vents impétueux.

Les Espagnols irrités l’entourent et le serrent de près ; ils vomissent des hurlemens comme des animaux farouches au moment d’atteindre leur proie. C’est en vain qu’on lui offre une capitulation ; il prévoit le triomphe de l’ennemi mais, résolu de vendre chèrement sa vie, il ne se souvient plus que de ses sermens ; l’amour sacré de la patrie, la confiance en son Dieu, la haine contre l’Espagne, tout enfin le porte à livrer un combat inégal : bientôt mille bouches d’airain vomissent la mort ; sa mâture, ses voiles et son gouvernail tombent à la mer. En cet état déplorable, le vaisseau lui-même, après deux jours de combat le plus meurtrier, n’offre plus que des débris ; c’est alors que, rassemblant le reste de ses braves, et fixant sur eux des yeux étincelans… « Compagnons, leur dit-il, jamais vos fronts glorieux ne se courbèrent sous la tyrannie des Espagnols, vos ennemis ; toujours, et dans toutes les actions que nous engageâmes avec leur pavillon, la victoire couronna votre valeur, et dans ce moment même, oseriez-vous la déshonorer en courbant vos têtes sous leur joug odieux ? souffririez-vous qu’on vous enchaîne, qu’on vous insulte et vous outrage ? Si vous étiez assez lâches pour vous rendre, vous mériteriez l’humiliation que vos tyrans vous préparent ? Si comme moi vous préférez la mort à la honte de subir leur joug, mourons ensemble pour la patrie ; un mot, et cette mèche va embraser à l’instant le peu de poudre qui nous reste. Décidez-vous, et que notre pont embrasé couvre de ses débris la flotte de vos ennemis, et, tout en expirant, sachons combat- tre encore nos vils oppres- seurs !... » Il se tait et prend la mèche… À l’instant, tout l’équipage, animé du plus digne enthousiasme, s’écrie : « Oui, oui, mourons avec honneur, qu’on mette le feu aux poudres ! »

A. Storck, Bataille des Quatre Jours, Rijksmuseum

On se prépare à la mort ; le combat cesse ; tous les matelots à genoux adressent à l’Éternel leurs derniers soupirs. Claassens lui offre aussi les siens, en recommandant à sa divine clémence son digne équipage, sa femme et ses enfans, dont il prévoit les larmes et le désespoir. Il repousse cette affligeante idée, invoque de nouveau son Dieu, se lève en soupirant, et précipite la mèche à travers les poudres.

On se prépare à la mort ; le combat cesse ; tous les matelots à genoux adressent à l’Éternel leurs derniers soupirs. Claassens lui offre aussi les siens, en recommandant à sa divine clémence son digne équipage, sa femme et ses enfans, dont il prévoit les larmes et le désespoir. Il repousse cette affligeante idée, invoque de nouveau son Dieu, se lève en soupirant, et précipite la mèche à travers les poudres.

(trad. L.G. Visscher, 1820, p. 71-73)

Ce n’était point assez que l’Espagne éperdue

Vît tomber sur ses bords sa puissance vaincue :

Sous de brûlans climats, sur les flots mexicains,

Claassens vole à la gloire et commande aux destins.

Vaincre ou mourir ! voilà sa devise sacrée.

La terreur de son nom, de contrée en contrée,

A déjà fait pâlir ses lâches ennemis.

Dans ses hardis projets ses soldats affermis

Provoquant l’Espagnol sur les eaux mugissantes,

Affrontent, courageux, huit poupes menaçantes.

Tel qu’un rocher vainqueur des outrages du temps,

Brave l’assaut de l’onde et l’effort des autans,

Il reste inébranlable. On l’attaque, on le presse :

Il excite des siens la fureur vengeresse,

Et, sommé de se rendre, isolé, sans secours,

Certain de succomber, veut vendre cher ses jours.

Il s’apprête au combat : dans sa mâle assurance,

Sa Patrie et son Dieu soutiennent sa vaillance.

Mille bouches d’airain vomissant le trépas,

Renversent tout à coup ses voiles et ses mâts.

Le vaisseau crie, éclate ; et le fougueux Borée

Disperse ses débris sur la plaine azurée.

Déjà le dieu du jour, sur son trône de feux,

Pour la seconde fois reparaît dans les cieux ;

Claassens combat encore ! il assemble ses braves,

Et l’œil étincelant : « invincibles Bataves,

Vous, dont l’ardent courage et la noble fierté

Ont su briser le joug d’un tyran détesté,

Vous qui, par vos exploits, à la gloire fidèles,

Avez couvert vos noms de clartés immortelles,

Voulez-vous aujourd’hui, chargés d’indignes fers,

Montrer vos fronts honteux aux yeux de l’univers ?

Compagnons ! voulez-vous, avec ignominie,

Implorer vos bourreaux et mendier la vie,

Ou, bravant près de moi les caprices du sort,

À des jours avilis préférez-vous la mort ?

Décidez ! à l’instant, cette mèche allumée

Nous ravit, pleins d’honneur, à leur rage affamée,

Et, lancés dans les airs, nos débris embrasés

Vont frapper l’ennemi sur ses vaisseaux brisés. »

Il dit ; et sur les flots ces mots se font entendre :

«Nous! céderau vainqueur et lâchement nous rendre!

Jamais... La mort ! la mort ! » – À ce cri glorieux,

Ils adressent au ciel leur prière et leurs vœux.

Accusant malgré lui la fortune jalouse,

Claassens pleure en secret son enfant, son épouse.

Il partage leur peine, il voit leur désespoir.

Ô destin rigoureux ! ô nature ! ô devoir !

Il entend les soupirs, les sanglots d’une mère

Demander à son fils le retour de son père !...

Mais, chassant des pensers qui font frémir son cœur,

Il regarde le ciel, étouffe sa douleur,

Et du fatal brandon sa main terrible armée

Fait sauter le vaisseau dans la nue enflammée.

(trad. A. Clavareau, 1825, p. 93-95)

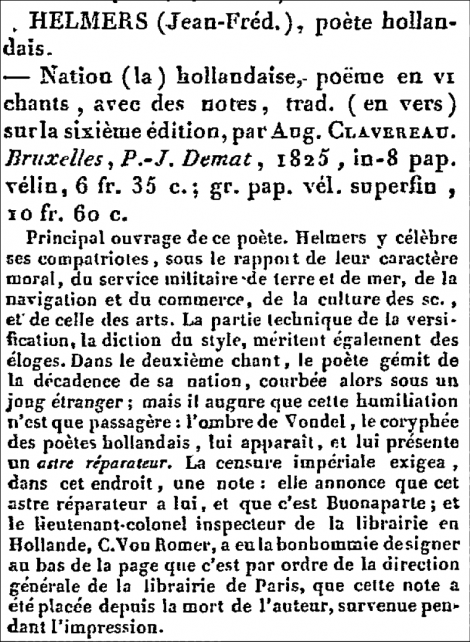

La France littéraire, T. 4, 1830, p. 59

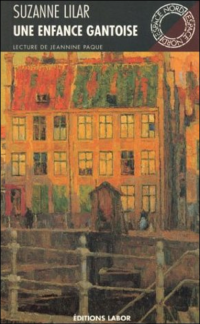

Un documentaire de la R.T.B.F. intitulé Au-delà de l'apparence, réalisé par Jean-Marie Mersch et Joseph Benedek, qui laisse la parole à la femme de lettres gantoise Suzanne Lilar. Si le son et l'image ne sont pas de très bonne qualité, les propos sont énoncés dans une langue magnifique. Où il est question du féminin et du viril, des contraires, de théâtre, du trompe-l'oeil, de la mystique, d'Héloïse et de Hadewijch, de l'amour et de la chasteté, de l'extase et des mo- ments privilégiés, de la Flandre, de la poésie, de Gand, de l'oerwoet... C'est vers la fin de l'entretien que Suzanne Lilar évoque son enfance et la Flandre.

Un documentaire de la R.T.B.F. intitulé Au-delà de l'apparence, réalisé par Jean-Marie Mersch et Joseph Benedek, qui laisse la parole à la femme de lettres gantoise Suzanne Lilar. Si le son et l'image ne sont pas de très bonne qualité, les propos sont énoncés dans une langue magnifique. Où il est question du féminin et du viril, des contraires, de théâtre, du trompe-l'oeil, de la mystique, d'Héloïse et de Hadewijch, de l'amour et de la chasteté, de l'extase et des mo- ments privilégiés, de la Flandre, de la poésie, de Gand, de l'oerwoet... C'est vers la fin de l'entretien que Suzanne Lilar évoque son enfance et la Flandre.

Si un boxeur américain laissait pousser ses cheveux, portait des moustaches et une barbiche, il ressemblerait à Rem- brandt. Un boxeur poids lourd est le meilleur homme pour interpréter physiquement Rembrandt au cinéma ou au théâtre, car Rembrandt a une tête d'artiste sur un corps d'athlète. On croise des gens dans la rue. On croit rencontrer Rembrandt ! Ce sont des peintres aussi, mais toujours des peintres en bâtiment, ou ceux qui font des tableaux de chasse pour les stores de charcuterie, ou encore des agents de la police des moeurs déguisés en artistes.

Si un boxeur américain laissait pousser ses cheveux, portait des moustaches et une barbiche, il ressemblerait à Rem- brandt. Un boxeur poids lourd est le meilleur homme pour interpréter physiquement Rembrandt au cinéma ou au théâtre, car Rembrandt a une tête d'artiste sur un corps d'athlète. On croise des gens dans la rue. On croit rencontrer Rembrandt ! Ce sont des peintres aussi, mais toujours des peintres en bâtiment, ou ceux qui font des tableaux de chasse pour les stores de charcuterie, ou encore des agents de la police des moeurs déguisés en artistes.

Le poète élève la voix au second chant pour comparer la Belgique au Rhin, qui n’est à sa source qu’un faible ruisseau, mais qui, croissant bientôt en s’élargissant, devient enfin un fleuve considérable. C’est alors que, parcou- rant les principaux faits de l’Histoire, il s’arrête au tombeau de Guillaume I

Le poète élève la voix au second chant pour comparer la Belgique au Rhin, qui n’est à sa source qu’un faible ruisseau, mais qui, croissant bientôt en s’élargissant, devient enfin un fleuve considérable. C’est alors que, parcou- rant les principaux faits de l’Histoire, il s’arrête au tombeau de Guillaume I