Le voyage d’Alphonse de Châteaubriant (1877-1951)

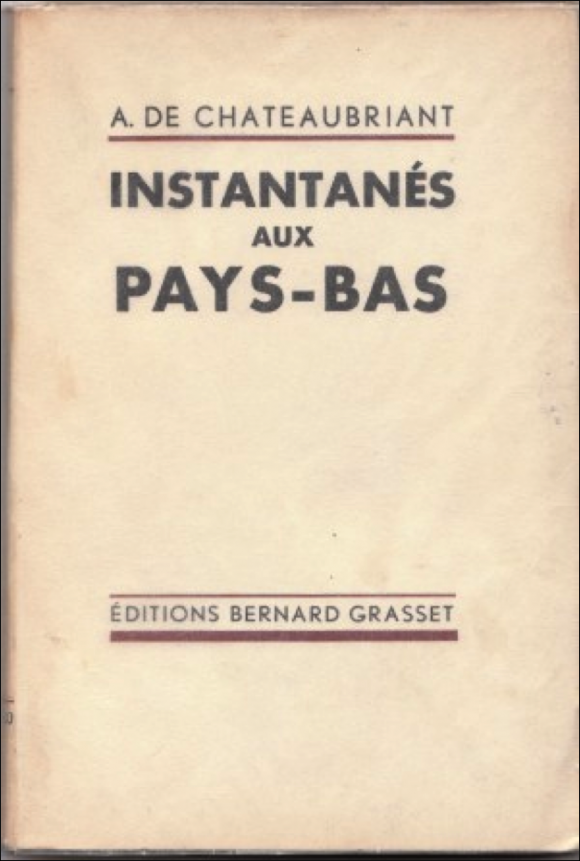

dans la langue néerlandaise

Les Instantanés aux Pays-Bas proposent le compte rendu d’un séjour effectué par Alphonse de Châteaubriant en Hollande du 1er au 28 août 1905, et publié sous le pseudonyme Chateaubriand-Chanzé dans la Revue de Paris du 1er octobre 1906. Il s’agit de l’une des toutes premières publications de ce descendant d’une branche de la famille néerlandaise Van Bredenbecq (orthographe ultérieure : de Brédenbeck) qui a acquis les droits féodaux de la seigneurie de Châteaubriant en 1690 ; ces pages seront reprises en volume fin décembre 1927. Avant de devenir un romancier très en vogue (Monsieur des Lourdines recevra le Goncourt en 1911, La Brière le Grand Prix du Roman en 1923), avant d’être condamné à mort par contumace en 1945 pour ses activités collaborationnistes, le Breton – qui travaille alors d’arrache-pied pour se faire un nom dans les lettres – est accueilli par la famille Schleef d’Egmond aan Zee, localité de 3000 âmes encore pittoresque avec des mamans aux « mentons roses arrondis sur des rabats de dentelles », des vieilles à « la tête hochante sous la capuche de dentelle » ; on vient d’inaugurer le tramway. La fenêtre de sa chambre sonne sur la mer et les dunes qu’il a appris « à aimer sur les toiles de Ruisdael et de Wynants ». Pas loin de là s’élève « la partie des dunes jadis occupée par les “Kaninefaten” (1) ». On est en présence d’un texte intime, plein de retenue, morcelé comme le titre l’indique, rédigé en réalité après coup, à partir de septembre 1905, face à la mer, dans une mansarde de la maison familiale de Piriac, près de Saint-Nazaire. On peut lire « instantanés » au sens de « description d’un instant précis », antérieur à l’acception photographique, sans oublier que le jeune père de famille se qualifiait lui-même de « chasseur de paysage ». On relève une attention quasi picturale, l’écrivain aimant sans doute les œuvres de Jozef Israëls et celles des frères Maris. Il allait d’ailleurs souvent à l’époque faire ses gammes au Louvre, assis devant les paysagistes hollandais : « le porte-plume lui-même est dans la main comme un pinceau divisant et mélangeant », écrira-t-il (2).

Alphonse de Châteaubriant ne nous dit rien du motif de son séjour. Il s’agissait probablement d’un pèlerinage aux sources – en chemin, il ne s’arrêtera que brièvement en Belgique pour visiter Bruges. Dans son texte, il n’évoque guère l’Histoire des Pays-Bas, se contente de parler de quelques voisins et jeunes voisines de ses hôtes, de quelques promenades dans la campagne et dans certaines localités. Son biographe précise que l’enchantement qu’il éprouve devant ces nouveaux paysages le conduit à renoncer à écrire de la poésie : « En Hollande son cœur chavire et n’a plus le goût à rimer. C’est l’éblouissement, une kermesse de joyeuses couleurs, dans le cri des mouettes et le murmure éternel de la “mer vineuse” en tout semblable à celle qu’Ulysse décrivait à Nausicaa près de la plage des Phéaciens. Sous le ciel bas, dans les polders diaprés, les moulins couverts de chaume et les vaches semblaient des jeux d’enfants. Dans les villes closes mais vivant de l’eau, les églises, les musées, les auberges, étaient ses haltes sous la canicule. Lui “l’hyperboréen”, il se rassasiait de nuages gris et tourmentés qu’il avait déjà vus dans une vie antérieure, il reconnaissait les intérieurs et les meubles qui teintaient les fenêtres belles comme des vitraux. »

Alphonse de Châteaubriant ne nous dit rien du motif de son séjour. Il s’agissait probablement d’un pèlerinage aux sources – en chemin, il ne s’arrêtera que brièvement en Belgique pour visiter Bruges. Dans son texte, il n’évoque guère l’Histoire des Pays-Bas, se contente de parler de quelques voisins et jeunes voisines de ses hôtes, de quelques promenades dans la campagne et dans certaines localités. Son biographe précise que l’enchantement qu’il éprouve devant ces nouveaux paysages le conduit à renoncer à écrire de la poésie : « En Hollande son cœur chavire et n’a plus le goût à rimer. C’est l’éblouissement, une kermesse de joyeuses couleurs, dans le cri des mouettes et le murmure éternel de la “mer vineuse” en tout semblable à celle qu’Ulysse décrivait à Nausicaa près de la plage des Phéaciens. Sous le ciel bas, dans les polders diaprés, les moulins couverts de chaume et les vaches semblaient des jeux d’enfants. Dans les villes closes mais vivant de l’eau, les églises, les musées, les auberges, étaient ses haltes sous la canicule. Lui “l’hyperboréen”, il se rassasiait de nuages gris et tourmentés qu’il avait déjà vus dans une vie antérieure, il reconnaissait les intérieurs et les meubles qui teintaient les fenêtres belles comme des vitraux. »

Se rendant à Egmond-Binnen, Alphonse de Châteaubriant relève la rupture dans le climat entre la région des dunes et celle des polders. Il brosse un beau tableau de la nature dont les vaches font partie intégrante : « Ici, dans des verdures clôturées par un canal, paissent des vaches blanches, marquées de gris-fer aux mamelles. Ce sont, dans la langue populaire, des vaches “bleues”. Puissamment campées, immobiles, tête lourde, les cuisses bourrelées d’une chair sans poils, que mouille la rosée du matin, elles clignent des yeux aux mouches et mâchent : “La Hollande est à nous ; – semblent-elles ruminer dans les vapeurs de leur bien-être, – et ce sont les bons Hollandais qui ont pris la terre à la mer pour nous donner de l’herbe.” » Au cimetière de cette même localité, où « les ruines de l’abbaye (…) ne subsistent que sous les espèces d’une petite église neuve » (3), M. Schleef lui raconte qu’ « on a déterré récemment un squelette gigantesque, celui d’un des premiers seigneurs d’Egmond ; les os de ses jambes étaient gros comme “des cuisses de vache” ».

J. van Ruysdael, Vue d'Haarlem

Alphonse de Châteaubriant s’attarde aussi sur les infimes variations de lumière sur le paysage et la peau du promeneur. Le 8 août, les deux hommes se rendent une première fois à Alkmaaar, puis le 17 à Amsterdam. L’écrivain évoque en particulier la Kalverstraat, artère commerçante, ainsi que le quartier juif. À Haarlem, il contemple la Kermesse de Jan Steen, mais le même soir, la kermesse organisée à Egmond le déçoit.

Alphonse de Châteaubriant s’attarde aussi sur les infimes variations de lumière sur le paysage et la peau du promeneur. Le 8 août, les deux hommes se rendent une première fois à Alkmaaar, puis le 17 à Amsterdam. L’écrivain évoque en particulier la Kalverstraat, artère commerçante, ainsi que le quartier juif. À Haarlem, il contemple la Kermesse de Jan Steen, mais le même soir, la kermesse organisée à Egmond le déçoit.

Après cinquante pages de descriptions essentiellement rurales, botaniques, atmosphériques, l’écrivain, qui a épousé civilement une protestante en 1903 – le mariage religieux n’étant célébré qu’un an plus tard –, s’intéresse à la religion : « En Hollande, le Jansénisme baptise, sonne, officie et retient les deux tiers de la population catholique. » (p. 59) Il parle de Racine et de jansénisme avec un partisan de Jansénius. Le séjour se termine, le temps se gâte, les villageois restent enfermés chez eux tout en demeurant une part de la nature : « Et les Hollandais jouissent de cet isolement harmonieux sous la triple enveloppe de leur ciel, de leur maison et de leur corps. Car le corps du Hollandais est une maison, qu’il porte avec lui comme le colimaçon. Lui, est à l’intérieur. C’est là qu’il pense, qu’il jouit, qu’il souffre, derrière les vitres de ses yeux de Delft, et les stores baissés de son flegme. La seule vue d’un Hollandais devrait appeler à l’esprit la représentation d’une maison, comme au nom du castor s’associe l’image de ses constructions lacustres. »

L’attention qu’Alphonse de Châteaubriant accorde à la langue néerlandaise transparaît – même s’il n’énumère en l’occurrence que des termes français – dans la fréquente évocation des plantes qui poussent dans les dunes, dont « la plupart portent des noms populaires charmants : la torche, (…) le millefeuilles, (…) l’astre-de-sable, (…) le bec-de-héron, (…) la queue-de-cheval, la raquette-de-la-mer… ». Le jeune français ne manque pas non plus d’évoquer un des vocables néerlandais les plus caractéristiques : son hôte tente en effet de lui expliquer la singularité de l’insaisissable gezellig, « sans équivalent » dans la langue française : ce serait, « – moins une nuance encore intraduite – le confortable dans l’intimité et l’intimité dans le confortable ». Le terme backvischje l’amuse (bakvis signifie à la fois « petit poisson pour la friture » et « adolescente (qui ricane pour un rien) »). Il grappille aussi les expressions het geheim van de smid (=le secret du forgeron), autrement dit : le secret réservé aux initiés (tournure employé surtout dans des jeux et des chansonnettes), et jongens van Jan de Witt (=des garçons de Jean de Witt), c’est-à-dire des lurons.

Page de titre avec mention d'un autre éditeur

Dès les premières pages, Alphonse de Châteaubriant révèle une certaine curiosité pour la langue néerlandaise qu’il ne parle pas (il commet des petites erreurs en retranscrivant certains mots). Le premier matin, il tire en effet de sa poche, nous dit-il, « un recueil de Kloos, le grand poète néerlandais » (4), qu’il ouvre au hasard, lisant et nous donnant à lire le poème « La Mer ». Or, il n’existe pas à notre connaissance de recueil de Kloos en langue française ni d’ailleurs à l’époque dans les langues européennes majeures ; le Breton aurait tout au plus pu lire le poème « Homo sum » traduit par le folkloriste Achille Millien dans son anthologie Poètes Néerlandais datant de 1904 (5). Dédié à Frederik van Eeden, « Van de Zee » (De la mer) a été publié en 1889 dans la revue De Nieuwe Gids (Le Nouveau Guide) avant de trouver sa place – sans titre et sans dédicace – dans le recueil Verzen (Poèmes) de 1894. Il est donc plus que probable que Châteaubriant a eu en main un exemplaire de ces Verzen et qu’il aura essayé, avec l’aide de son hôte, d’en déchiffrer et d’en lire certains passages.

Dès les premières pages, Alphonse de Châteaubriant révèle une certaine curiosité pour la langue néerlandaise qu’il ne parle pas (il commet des petites erreurs en retranscrivant certains mots). Le premier matin, il tire en effet de sa poche, nous dit-il, « un recueil de Kloos, le grand poète néerlandais » (4), qu’il ouvre au hasard, lisant et nous donnant à lire le poème « La Mer ». Or, il n’existe pas à notre connaissance de recueil de Kloos en langue française ni d’ailleurs à l’époque dans les langues européennes majeures ; le Breton aurait tout au plus pu lire le poème « Homo sum » traduit par le folkloriste Achille Millien dans son anthologie Poètes Néerlandais datant de 1904 (5). Dédié à Frederik van Eeden, « Van de Zee » (De la mer) a été publié en 1889 dans la revue De Nieuwe Gids (Le Nouveau Guide) avant de trouver sa place – sans titre et sans dédicace – dans le recueil Verzen (Poèmes) de 1894. Il est donc plus que probable que Châteaubriant a eu en main un exemplaire de ces Verzen et qu’il aura essayé, avec l’aide de son hôte, d’en déchiffrer et d’en lire certains passages.

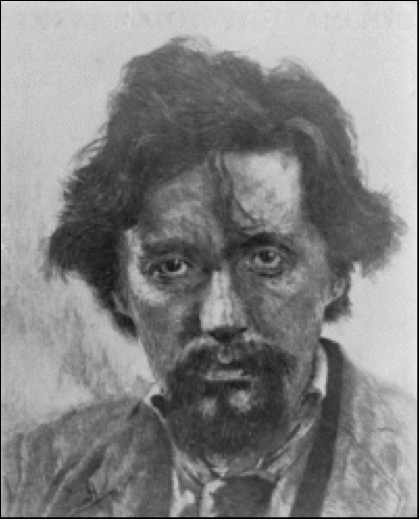

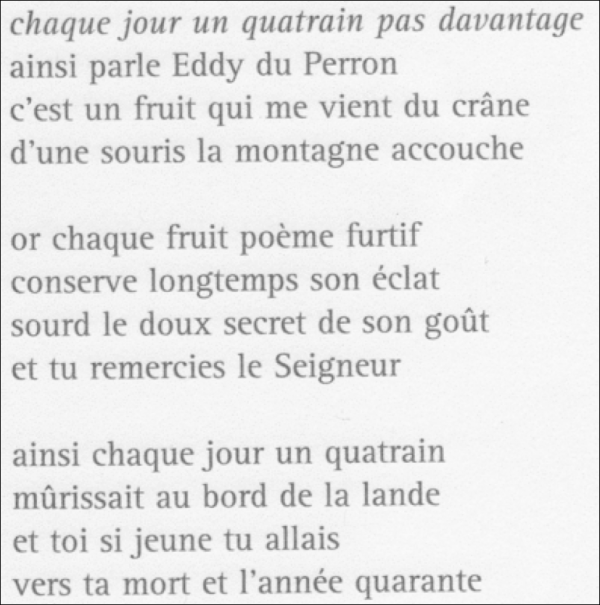

Se réclamant de Shelley, de Keats ou encore de Wordswoth, Willem Kloos (1859-1938) a été le fondateur et l’une des chevilles ouvrières de la revue De Nieuwe Gids (1885-1894), organe des Tachtigers. Il a aussi traduit quelques œuvres majeures dont, en 1898, Cyrano de Bergerac. Pierre Brachin nous dit de ses poèmes réunis dans Verzen : « On y perçoit le frémissement d’un cœur avide de Beauté, mais rempli aussi du sentiment “moderne” de la solitude. Tantôt Kloos déclare : “Je suis un Dieu au plus profond de mes pensées”, tantôt il souhaite se laisser aller tout entier. Or, soit justement à cause de cet orgueil, soit par timidité ou apathie, ses efforts restent vains, et il se réfugie dans le rêve. En tout cas, certains de ses sonnets chanteront toujours dans la mémoire du Hollandais lettré. » (6) Considéré comme un des plus grands poètes de son temps, son talent s’est, de l’avis de beaucoup, fané très vite (7). Voici, suivie du texte original, la version française du poème « Van de zee » (8) que nous propose l’auteur des Instantanés aux Pays-Bas :

LA MER

La mer, la mer continue de frapper dans une ondulation sans fin,

La mer, dans laquelle mon âme se voit reflétée.

Et la mer est comme mon âme en son être et en ses apparences,

Elle est le Beau vivant et ne se connaît pas elle-même.

Elle se lave elle-même dans une éternelle purification ;

Elle se tourne elle-même et revient là d’où elle s’est enfuie ;

Elle s’exprime elle-même par mille sortes de signes,

Et compose une chanson éternellement gaie, éternellement plaintive.

O mer, si j’étais comme toi dans toute ton ignorance,

Alors je serais complètement heureux,

Alors je ne désirerais plus ce que les hommes envient :

La joie et la souffrance.

Alors, mon âme serait une mer, et sa tranquillité,

Puisque mon âme est plus grande que la mer, serait plus grande encore.

portrait de W. Kloos par W. Witsen (www.dbnl.org)

De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining,

De Zee, waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet;

De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning,

Zij is een levend Schoon en kent zich-zelve niet.

Zij wischt zich-zelven af in eeuwige verreining,

En wendt zich altijd òm en keert weer waar zij vliedt,

Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning

En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.

O, Zee was Ik als Gij in àl uw onbewustheid,

Dan zou ik eerst gehéél en gróót gelukkig zijn;

Dan had ik eerst geen lust naar menschlijke belustheid

Op menschelijke vreugd en menschelijke pijn;

Dan wás mijn Ziel een Zee, en hare zelfgerustheid,

Zou, wijl Zij grooter is dan Gij, nóg grooter zijn.

(1) Les Cananefates, tribu germanique qui vivait vers le début de l’ère chrétienne sur le territoire actuel de la Hollande.

(2) Cette citation comme quelques autres et comme certains éléments biographiques sont empruntés à Louis-Alphonse Maugendre, Alphonse de Châteaubriant (1877-1951), A. Bonne, 1977.

(3) C’est à propos de ce même lieu que l’érudit autodidacte néerlandais J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889), père d’un autre Tachtiger, l’écrivain Lodewijk van Deyssel (1864-1952), écrivait : « La célèbre abbaye d’Egmont, tombée en ruines (avec tout ce qu’elle renfermait encore dans son sein), est devenue l’achoppement du laboureur, le jouet de l’enfance, la pâture de la bête de somme, l’objet de la négligence des archéologues. » (« L’art et l’archéologie en Hollande », Annales archéologiques, T. 14, 1854, p. 48.)

(4) Sur Willem Kloos, voir sur ce même blog la page qui lui est consacrée dans la Catégorie « Poètes & Poèmes ».

(5) Il existait aussi à l’époque une anthologie allemande de 1901 et une anglaise de 1902 comprenant quelques poèmes de Willem Kloos.

(6) Pierre Brachin, La Littérature néerlandaise, Armand Colin, 1962, p. 114.

(7) C’est l’avis de P. Brachin, mais aussi celui de H. Messet, « La littérature néerlandaise », Mercure de France, 15 novembre 1905, p. 222 (voir note 4), ou encore celui de J.-L. Walch qui, à l’occasion de la parution d’un troisième volume de Verzen (1913) écrit dans sa chronique « Lettres néerlandaises » du Mercure de France (1er juin 1914) qu’ « on ne peut envisager cette œuvre sans se rappeler des émotions passées. Le premier recueil de la série a fait époque dans notre littérature. C’était chez nous la révélation, en poésie, du mouvement littéraire de 1880. Ce mouvement aujourd’hui a fait son temps ; de nouvelles écoles en sont issues ou ont réagi contre leur devancière. Willem Kloos malheureusement n’a, depuis l’époque de ses débuts, pas évolué et, ce qui pire est, sa verve est entièrement morte. »

(8) Henry Fagne en propose une autre, sous le titre « De la mer », dans son Anthologie de la poésie néerlandaise de 1850 à 1945, Éditions universitaires, 1975, p. 99.

D. Cunin

Il existe une « adaptation » en néerlandais, signée Jaak Boonen, du roman La Brière parue sous le titre Het veenland, Luyckx-Pax, Bruxelles/La Haye, 1943 (voir photo)

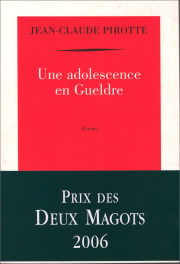

C’est le paysage surpris de ma lucarne, dans Bezui- denhout, le premier matin, qui a peut-être décidé pour moi. Et ma première lecture aussi, dans cette chambre mansardée soudain deve- nue mienne, à l’heure où la lumière de sable et de vent s’est révélée à moi, la lu- mière de Gueldre, à l’aube, comme un air de clavecin.

C’est le paysage surpris de ma lucarne, dans Bezui- denhout, le premier matin, qui a peut-être décidé pour moi. Et ma première lecture aussi, dans cette chambre mansardée soudain deve- nue mienne, à l’heure où la lumière de sable et de vent s’est révélée à moi, la lu- mière de Gueldre, à l’aube, comme un air de clavecin.

Or, je n’éprouvais guère l’envie de tenter l’aventure. Grasses ou maigres,

Or, je n’éprouvais guère l’envie de tenter l’aventure. Grasses ou maigres,