Louis Couperus éreinté par une « femme-homme » de lettres française

Terminé en mai 1890, Noodlot, le deuxième roman de Louis Couperus paraît en livraisons à la fin de la même année dans le périodique De Gids. Suit en décembre la première parution en volume. En juin 1891, la traduction anglaise faite par Clara Bell (1834-1927) sort sous le titre Footsteps of fate. On doit la préface – « The Dutch Sensitivists » – à Edmund Gosse (1849-1928) qui dirige la prestigieuse collection « International Library » de l’éditeur William Heinemann. Le livre a du succès en Angleterre ; après l’avoir lu, un Oscar Wilde enthousiaste envoie, avec ses félicitations, un exemplaire de The picture of Dorian Gray – tout juste paru – au romancier néerlandais. Dans un de ses écrits intitulé Dorian Gray (1911), ce dernier raconte :

Ma cousine, aujourd’hui mon épouse, a lu le roman avec moi. Elle l’a plus apprécié que moi-même. Les nombreux paradoxes m’ont fatigué, m’ont séché d’impatience. Le héros m’a paru trop invraisemblable : mon humeur du moment me portait au réalisme. Mais ma cousine a écrit à Oscar Wilde pour lui demander l’autorisation de traduire le livre en hollandais. L’ayant obtenue, elle a traduit le roman…

Avant que sa femme Elisabeth ne s’attelle à ce travail, Louis envoie à Oscar Willde, le 22 août 1891, la lettre suivante :

O. Wilde

Dear Sir, I am charmed by your letter and graceful present. Your novel gives me exquisite moments: it interested me from the very beginning. My interest fade – excuse me for saying – when Dorian fell in love, but I was enchanted by the scene after Sybil’s performance and by Dorian’s change of mind on the next day. I did not yet finish your book, but would tarry no longer in telling you of my impression. I seldom read, but I was happy to read of Dorian, and could not help speaking of your book last night for hours. I hope you will accept my words for truth and not as a rendering of compliments.

Dear Sir, I am charmed by your letter and graceful present. Your novel gives me exquisite moments: it interested me from the very beginning. My interest fade – excuse me for saying – when Dorian fell in love, but I was enchanted by the scene after Sybil’s performance and by Dorian’s change of mind on the next day. I did not yet finish your book, but would tarry no longer in telling you of my impression. I seldom read, but I was happy to read of Dorian, and could not help speaking of your book last night for hours. I hope you will accept my words for truth and not as a rendering of compliments.

If ever you come to Holland I hope you will do me the honour of calling on me at: Hilversum (near Amsterdam), Villa Minta.

With kind regards, yours truly,

Louis Couperus*

Le critique et biographe français Arvède Barine (pseudonyme de Louise-Cécile Bouffé, 1840-1908) va lire Noodlot – ce mot-clé de l’œuvre de Couperus, qu’on peut traduire par « fatalité » ou « fatum » – dans la traduction anglaise Footsteps of fate. Elle rend compte de ses impressions dans un article assez long, en page 3 du Journal des Débats politiques et littéraires du samedi 6 février 1892. C’est ce texte que nous reproduisons en y ajoutant quelques notes. Il propose un résumé du roman, quelques citations traduites de l’anglais. Spécialiste de littérature étrangère – elle lit le russe, l'anglais, l'allemand, l'italien –, la huguenote Arvède Barine reconnaît le talent de Couperus tout en lui reprochant vertement de le mettre – influence d’un certain esprit français ! – au service de la destruction des plus précieux trésors de l’humanité. Dans son « essai de classification au point de vue moral des principaux romans et romanciers de notre époque (1800-1914) avec notes et indications pratiques » : Romans à lire. Romans à proscrire (1914), l’abbé Louis Bethleem se montrera mois sévère : « Louis Couperus, romancier hollandais, né en 1863, a successivement abordé le poème romantique, le roman naturaliste, le roman psychologique, social, politique, et a obtenu dans ces génies divers un vrai succès. Majesté ; Métamorphose ; La Paix du Monde, etc., sont à lire par les lettrés. » Dans la presse française, l’article d’Arvède Barine est l’un des premiers – peut-être le tout premier – à s’intéresser aussi longuement à un ouvrage de Couperus ; l’étude de Jules Béranek : « Un romancier hollandais contemporain : Louis Couperus », (Bibliothèque universelle et Revue de Genève) ne paraitra qu’en 1895 et celle de Tedor de Wyzewa : « Deux romanciers : M. Louis Couperus et M. Marcellus Emants » (Revue des Deux Mondes) en 1896. Il est aussi antérieur à la première traduction répertoriée (la nouvelle « Une petite âme », Revue des Revues, 14 juin 1894, dans une traduction de Georges Khnopff). C’est semble-t-il à partir de 1894 qu’on va voir apparaître avec une certaine régularité le nom du romancier haguenois dans les périodiques (dont Cosmopolis qui comptait Edmund Gosse et Arvède Barine parmi ses collaborateurs) en même temps que s’élaboraient les premiers projets de traduction (G. Khnopff, T. de Wyzewa, Louis Bresson) qui, au bout du compte, se révélèrent plutôt décevants. Traduit du vivant de l’auteur en anglais, en allemand, en hongrois, en suédois ou encore en croate, Noodlot ne l’a jamais été en français.

* Dear Sir. Brieven van het echtpaar Couperus aan Oscar Wilde, bezorgd door Caspar Wintermans, Avalon Pers, Woubrugge, 2003.

Noodlot, Œuvres complètes, 1990

La Destinée, par Louis Couperus

Le roman dont nous allons parler aujourd’hui, la Destinée (*), est hollandais. Son auteur, M. Louis Couperus, n’a pas trente

ans. Il a déjà publié deux volumes de vers (1884 et 1887), et un autre roman, Eline Vere (1888), qu’on dit très remarquable (1). M. Couperus est l’un des jeunes écrivains qui travaillent là-bas, depuis sept ou huit

ans, à effarer et affliger leurs paisibles compatriotes, en voulant les forcer à aimer la littérature agitante. Depuis une

longue suite de générations, la même formule servait à fabriquer pour les jeunes

filles hollandaises des livres honnêtes et soporifiques qui ne leur excitaient pas

les nerfs et ne leur mettaient pas la

tête à l’envers. Les familles étaient tranquilles. Elles pouvaient laisser traîner les

revues et les livres nouveaux sur la table sans même y jeter un coup d’œil, puisque c’était toujours la même chose. Mais où sont les neiges d’antan ? La corruption littéraire a profité d’un moment où le bon

génie de la Hollande sommeillait pour s’insinuer dans les cervelles d’une bande de jeunes malfaiteurs qui ont brisé le vieux moule, sans égard pour ses bons et loyaux

services (2). Ils avaient raison en principe : un

art qui ne se transforme plus est un art

mort. Reste à savoir s’ils n’ont jamais, au cours de cette petite révolution, mis la raison du côté de leurs adversaires.

À la place de ce qui existait, ils proposent le Sensitivisme (3), c’est-à-dire – le mot

l’indique – une imitation française. Voici,

en effet, la définition du Sensitivisme, telle

qu’elle est donnée dans la préface de

la Destinée par un critique anglais des

plus distingués, M. Edmund Gosse, qui

connaît comme pas un les littératures du

Nord (4). L’école sensitive, nous dit M. Gosse, « est un développement de l’impressionnisme, greffé sur le naturalisme comme la

frêle bouture d’une plante exotique sur une

ronce robuste et grossière. Elle a gardé la délicatesse de sensation du premier et elle la

fortifie par l’exactitude consciencieuse du dernier, mais sans s’abandonner aux caprices

de l’impressionnisme et aux brutalités du pur

réalisme. Elle choisit et épure, elle rouvre

la porte à l’imagination, cette pauvre fille que les naturalistes avaient si brutalement jetée hors de sa maison et de son chez soi. Elle s’efforce de retenir le meilleur, et rien que le meilleur, de toutes les tentatives faites en France durant le dernier quart

de siècle. »

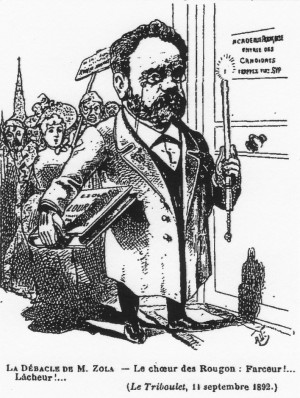

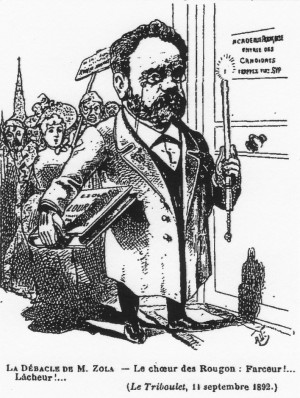

Emile Zola

La nouvelle formule est compliquée comme ce qu’elle représente. Précisons par des noms propres. Les Sensitifs hollandais ont pour M. Zola les égards dus aux morts. Parmi les vivants, ils ont une prédilection

pour M. Huysmans, et ce n’est pas seulement à cause de ses origines flamandes (5). Ils se sentent une parenté intellectuelle avec des Esseintes, ainsi qu’il est naturel à des néo-naturalistes de sang

germanique, qui ont commencé, par imiter au collège Dante Rossetti, le plus

mystique des poètes mystiques anglais. « Ce que je reproche au naturalisme, dit un des héros de M. Huysmans, c’est

d’avoir incarné le matérialisme dans la

littérature, d’avoir glorifié la démocratie de l’art !... Quel miteux et étroit système ! Vouloir se confiner dans les buanderies de la chair, rejeter le suprasensible, dénier le

rêve, ne pas même comprendre que la curiosité de l’art commence là où les sens cessent de servir ! » Le même personnage,

ne voulant pourtant pas revenir aux romans de George Sand et d’Octave Feuillet, propose pour l’avenir, afin d’élargir le système et d’en détruire les mites, un réalisme complété par la notion du surnaturel et de l’au delà. Ce nouveau genre s’appellera le naturalisme mystique. M. Huysmans était fait pour s’entendre avec les descendants des Bataves et des Frisons.

La nouvelle formule est compliquée comme ce qu’elle représente. Précisons par des noms propres. Les Sensitifs hollandais ont pour M. Zola les égards dus aux morts. Parmi les vivants, ils ont une prédilection

pour M. Huysmans, et ce n’est pas seulement à cause de ses origines flamandes (5). Ils se sentent une parenté intellectuelle avec des Esseintes, ainsi qu’il est naturel à des néo-naturalistes de sang

germanique, qui ont commencé, par imiter au collège Dante Rossetti, le plus

mystique des poètes mystiques anglais. « Ce que je reproche au naturalisme, dit un des héros de M. Huysmans, c’est

d’avoir incarné le matérialisme dans la

littérature, d’avoir glorifié la démocratie de l’art !... Quel miteux et étroit système ! Vouloir se confiner dans les buanderies de la chair, rejeter le suprasensible, dénier le

rêve, ne pas même comprendre que la curiosité de l’art commence là où les sens cessent de servir ! » Le même personnage,

ne voulant pourtant pas revenir aux romans de George Sand et d’Octave Feuillet, propose pour l’avenir, afin d’élargir le système et d’en détruire les mites, un réalisme complété par la notion du surnaturel et de l’au delà. Ce nouveau genre s’appellera le naturalisme mystique. M. Huysmans était fait pour s’entendre avec les descendants des Bataves et des Frisons.

M. Louis Couperus n’a pas négligé, pour sa

part, l’élément « suprasensible » dans son roman. Au début du livre, Frank Westhove rentre à pied, de nuit, dans son joli cottage

de Londres. Il tombe des rafales de neige et le froid est perçant. Frank trouve à quelques pas de chez lui un individu en haillons, qui guettait son retour. Il reconnaît dans ce vagabond sans linge, aux souliers éculés, son ami d’enfance, Robert van Maeren :

- Comment ! vous, Bertie ! Comment

vous trouvez-vous à Londres ?

L’autre tremble de froid sous ses guenilles. Sa voix est suppliante et il a des postures de chien couchant. Frank le recueille, le nippe, l’engraisse, emplit son

gousset, prend pour bon ce que Bertie lui

raconte de son passé, et le présente au high-life de Londres. La vérité est qu’il a sous son toit un ancien escroc, qui se

trouve bien dans le cottage de la Rose-Blanche et se propose d’y faire son nid.

Robert van Maeren rappelle au lecteur le

petit vieillard des Mille et une Nuits que Sindbad le Marin avait pris à califourchon sur ses épaules pour lui faire passer un ruisseau, et qu’il avait été ensuite impossible de faire déguerpir. Il appartient à la grande famille des parasites, et ses roueries pour s’imposer remplissent le volume.

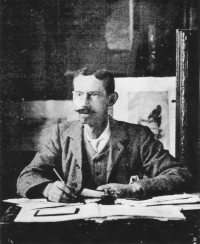

Couperus en 1921, photo E.D. Hoppé

Elles n’ont rien de neuf, ses roueries. Il

faut être aussi stupide que le brave Frank pour ne pas apercevoir le fil blanc dont sont cousues les malices de Bertie. Eva, sa fiancée, se laisse duper avec la même

facilité, quoique ce soit une jeune fille très avancée, qui a beaucoup lu et qui se

pique de comprendre les Revenants, d’Ibsen. Leur aveuglement surnaturel doit

prouver, si j’ai bien compris, que nous ne saurions lutter contre les puissances mystérieuses qui décident de nos destinées. Nous sommes un jouet entre leurs mains ; dès qu’il leur plaît d’entrer en jeu, ni l’intelligence, ni la volonté ne servent plus de

rien, et nous cessons d’être responsables de

ce qui arrive. Ce n’est pas la faute d’Eva s’il suffit que Bertie la regarde en face « avec la noirceur profonde, douce et brumeuse de ses beaux yeux », pour

qu’elle devienne hallucinée et perde le jugement. Ce n’est pas la faute de Frank

s’il suffit que Bertie pose ses mains sur ses

épaules et prenne une certaine voix pour

qu’il lui obéisse machinalement en tout. Ce

n’est pas la faute de Bertie lui-même s’il est un misérable, car ce n’est pas lui qui s’est fait, et ce n’est pas lui qui se dirige. Il est né comme cela, et tout ce qui

lui est arrivé dans sa vie « est arrivé inévitablement et ne pouvait pas tourner autrement ». Il s’en est bien rendu compte un jour qu’il songeait, en regardant le feu,

au prochain mariage de Frank et d’Eva.

Elles n’ont rien de neuf, ses roueries. Il

faut être aussi stupide que le brave Frank pour ne pas apercevoir le fil blanc dont sont cousues les malices de Bertie. Eva, sa fiancée, se laisse duper avec la même

facilité, quoique ce soit une jeune fille très avancée, qui a beaucoup lu et qui se

pique de comprendre les Revenants, d’Ibsen. Leur aveuglement surnaturel doit

prouver, si j’ai bien compris, que nous ne saurions lutter contre les puissances mystérieuses qui décident de nos destinées. Nous sommes un jouet entre leurs mains ; dès qu’il leur plaît d’entrer en jeu, ni l’intelligence, ni la volonté ne servent plus de

rien, et nous cessons d’être responsables de

ce qui arrive. Ce n’est pas la faute d’Eva s’il suffit que Bertie la regarde en face « avec la noirceur profonde, douce et brumeuse de ses beaux yeux », pour

qu’elle devienne hallucinée et perde le jugement. Ce n’est pas la faute de Frank

s’il suffit que Bertie pose ses mains sur ses

épaules et prenne une certaine voix pour

qu’il lui obéisse machinalement en tout. Ce

n’est pas la faute de Bertie lui-même s’il est un misérable, car ce n’est pas lui qui s’est fait, et ce n’est pas lui qui se dirige. Il est né comme cela, et tout ce qui

lui est arrivé dans sa vie « est arrivé inévitablement et ne pouvait pas tourner autrement ». Il s’en est bien rendu compte un jour qu’il songeait, en regardant le feu,

au prochain mariage de Frank et d’Eva.

Ce mariage est pour lui une catastrophe,

puisqu’il n’y a aucun espoir qu’on le garde en tiers dans le jeune ménage. Il en a néanmoins été l’artisan. C’est lui qui a proposé

à son ami le voyage en Norvège pendant

lequel ils ont rencontré Eva : « Un seul mot, prononcé par une sotte impulsion : Norvège ! Et ce mot avait irréparablement façonné le bonheur de deux autres personnes aux dépens du sien. Injustice ! Injustice ! »

« Et il maudissait l’impulsion, la force

mystérieuse, innée, qui suggère plus ou moins chaque mot que nous proférons ; et

il maudissait le fait que chaque mot prononcé par la langue de l’homme ne peut plus être repris. Qu’est-ce que cette impulsion ? Est-ce quelque chose d’obscurément bon, un moi meilleur et inconscient, ainsi qu’on le prétend, qui s’élance comme un

poulain indompté des profondeurs où il est mystérieusement caché, et foule aux pieds les résultats les plus laborieux de la réflexion attentive ? Oh ! que n’a-t-il tenu sa langue ! Pourquoi la Norvège ? En quoi ce

pays funeste, fatal, l’intéressait-il plus qu’un autre ? Pourquoi pas l’Espagne, la Russie, le Japon ? Pourquoi pas, bon Dieu ! le Kamtchatka, pour ce que ça lui faisait ? Pourquoi justement la Norvège ? L’idiote impulsion, qui avait ouvert ses misérables lèvres pour prononcer ce malheureux nom !

et, oh ! l’injustice du sort, de la vie, de tout ! »

« L’énergie ? La volonté ? Qu’est-ce que la volonté et l’énergie peuvent faire contre

le destin ? Ce sont des mots, des mots vides. Soyons de plats fatalistes, comme les Turcs ou les Arabes, et laissons le jour succéder au jour ! Ne pensons jamais ; car derrière la

pensée guette l’impulsion ! Combattre ? Contre la Destinée, qui forge aveuglément

ses chaînes, anneau par anneau ? »

Bertie se mit à pleurer. « Il vit sa propre lâcheté prendre forme devant lui : il la regarda fixement dans ses yeux enrayés, et il ne la condamna pas. Car il était comme le sort l’avait fait. Il était un poltron, et il

n’y pouvait rien. Le monde appelait les

gens comme lui des lâches : c’était un

mot. »

Metamorfoze, dessin de Jan Toorop, 1897

Le cas de Bertie n’est ni rare, ni intéressant. C’est en vue des gens à impulsions irrésistibles que la société a inventé les

gendarmes, et ils finissent presque tous

mal. Quant à son influence hypnotique sur

les jeunes demoiselles et les grands dadais, nous la connaissions aussi. Les romantiques avaient beaucoup usé de l’homme fatal au regard magnétique, à une époque

qui est encore si proche de nous, qu’on aurait pu attendre un peu avant de procéder à l’exhumation littéraire de ce vieux

mannequin. Ce que j’en dis est pour les écrivains français, car j’ignore si la jeune école hollandaise abuse des héros qui fascinent à la manière des serpents.

Le cas de Bertie n’est ni rare, ni intéressant. C’est en vue des gens à impulsions irrésistibles que la société a inventé les

gendarmes, et ils finissent presque tous

mal. Quant à son influence hypnotique sur

les jeunes demoiselles et les grands dadais, nous la connaissions aussi. Les romantiques avaient beaucoup usé de l’homme fatal au regard magnétique, à une époque

qui est encore si proche de nous, qu’on aurait pu attendre un peu avant de procéder à l’exhumation littéraire de ce vieux

mannequin. Ce que j’en dis est pour les écrivains français, car j’ignore si la jeune école hollandaise abuse des héros qui fascinent à la manière des serpents.

Quoi qu’il en soit, Bertie s’abandonne à ses impulsions : « Il attendait avec la patience d’un fataliste les pensées qui prendraient forme dans son cerveau et les paroles qui monteraient à ses lèvres. »

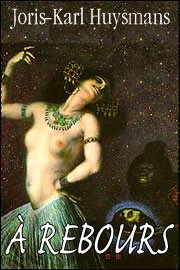

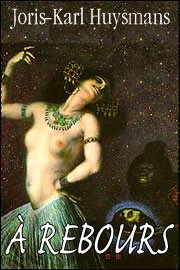

Il eut d’abord un songe, un grand songe

classique, imité de celui que M. Huysmans, qui l’avait lui-même imité de Racine, a placé dans À Rebours. Je ne pense pas que

personne ait le cœur d’en vouloir sérieusement aux songes, quoique celui d’Athalie nous ait tous bien ennuyés, dans notre enfance, à apprendre par cœur. C’est un

moyen qui en vaut un autre de révéler au

lecteur les secrètes préoccupations du personnage. Mais rien ne montre mieux l’horrible difficulté de trouver du neuf en littérature que de voir les jeunes gens d’aujourd’hui, qui n’ont pas de railleries assez

féroces pour leurs devanciers, en être réduits à reprendre un à un des artifices aussi vieux que le monde.

Bertie s’appliqua ensuite à rompre le mariage de Frank, car il ne dédaignait point d’aider la fatalité. Eva devint la victime des puissances occultes. Elle entendit des voix étranges et fut poursuivie par des yeux qui brillaient dans la nuit. Quelquefois, « ça aboyait ». À d’autres moments, c’était « un tonnerre surnaturel

qui approchait, de plus en plus près, de plus en plus fort », et qui se terminait par un craquement épouvantable,

juste au-dessus de la tête d’Eva. Les nerfs de la jeune fille se détraquèrent, un vent de folie passa sur elle, et Bertie triompha. Il avait brouillé les fiancés et pompé Franck jusqu’à son dernier sou, quand celui-ci, par un juste retour, eut aussi une impulsion irrésistible et le réduisit en bouillie de quelques coups de ses énormes poings. –

Bertie s’appliqua ensuite à rompre le mariage de Frank, car il ne dédaignait point d’aider la fatalité. Eva devint la victime des puissances occultes. Elle entendit des voix étranges et fut poursuivie par des yeux qui brillaient dans la nuit. Quelquefois, « ça aboyait ». À d’autres moments, c’était « un tonnerre surnaturel

qui approchait, de plus en plus près, de plus en plus fort », et qui se terminait par un craquement épouvantable,

juste au-dessus de la tête d’Eva. Les nerfs de la jeune fille se détraquèrent, un vent de folie passa sur elle, et Bertie triompha. Il avait brouillé les fiancés et pompé Franck jusqu’à son dernier sou, quand celui-ci, par un juste retour, eut aussi une impulsion irrésistible et le réduisit en bouillie de quelques coups de ses énormes poings. –

« La face n’était plus qu’un masque de

bleu, et de vert, et de violet, taché d’un noir purpurin qui suintait des oreilles, et du nez, et de la bouche, coulant doucement, visqueux et sombre, goutte à goutte, sur le tapis. L’un des yeux était une masse informe, moitié pulpe et moitié jus ; l’autre regardait fixement du fond de son orbite ovale, comme une grande opale terne et

mélancolique. La gorge semblait entourée d’un très large ruban pourpre. Et tandis qu’ils regardaient, il leur sembla que les

traits du visage enflaient, enflaient en une difformité écœurante et méconnaissable. »

C’était en vérité un bien petit malheur. Le tribunal en jugea ainsi, car le meurtrier en fut quitte pour deux ans de prison, au bout desquels la bonne Eva voulut l’épouser et refaire sa vie. Hélas ! Frank était sorti de son cachot entièrement avachi. Il avait occupé ses loisirs a méditer les

idées déterministes de Bertie et il les avait trouvées en harmonie avec sa nature

molle : « Je suis comme Dieu m’a fait, disait Bertie, et je n’y puis rien, j’aurais été autre si je l’avais pu et je n’ai fait que ce que je ne pouvais pas m’empêcher de faire. Cela ne

dépendait vraiment pas de moi… je vous

jure que je voudrais bien être différent. Mais comment puis-je m’empêcher d’être ce que je suis ? » On n’avait encore jamais découvert une théorie aussi commode pour

être lâche et égoïste tout à son aise et se

dispenser d’aucun effort sur soi-même. Elle m’a fait comprendre ce que je n’aurais jamais compris sans elle : c’est que parmi les bienfaits apportés au monde par le christianisme, l’invention du Diable, du démon tentateur de nos pères, n’a pas été l’un des moindres. Puisqu’il faut toujours que nous rencontrions des obstacles sur la route du bien, celui-là, du moins vous fouettait le sang. On pouvait

lutter avec le Diable ; on était à deux de

jeu, et la peur de l’enfer vous excitait à

l’action. Sans compter la joie incomparable, dont on entend l’écho dans les vieilles légendes populaires, de le mettre dedans comme un nigaud avec l’aide de la Vierge et des saints ! Aujourd’hui, plus de combat : « Comment puis-je m’empêcher d’être ce que je suis ? » Et l’on s’abandonne, non seulement avec la conscience en paix, mais

avec le sentiment d’avoir une âme distinguée et d’être au courant du mouvement de la science. Quand Eva, ayant approfondi l’état d’esprit de son fiancé, lui déclare que ce sont là des sottises, Frank répond avec un sourire mélancolique : « Non ; c’est de

la philosophie. »

Alors Eva s’empoisonne et lui passe le reste de la bouteille. On entend une dernière fois le « tonnerre surnaturel » et, lorsque éclate le grand coup, Eva expire sur le cadavre de son amant.

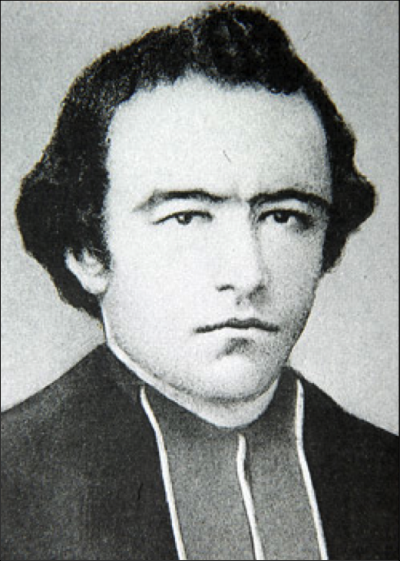

Louis Couperus, 1892

Après l’analyse et les citations qui précèdent, j’ai à peine besoin d’ajouter que M. Louis Couperus n’est pas le premier venu. Il a beaucoup de talent, et c’est à nous autres Français qu’il faut s’en prendre de l’emploi qu’il fait de son talent. C’est nous qui avons décidé qu’un romancier ne doit pas plus reculer qu’un savant devant une vérité quelconque. Puisqu’un traité d’obstétrique, par exemple, est tenu de dire la vérité, toute la vérité, aux élèves sages-femmes pour lesquelles il a été écrit, le romancier qui parle d’une naissance n’a pas davantage le

droit d’esquiver un seul détail. De même lorsqu’il s’agit d’idées, philosophiques ou

autres. Le romancier est tenu de tout dire, quoi qu’il puisse en advenir : les conséquences, c’est-à-dire l’effet produit sur le lecteur, ne le regardent pas.

Après l’analyse et les citations qui précèdent, j’ai à peine besoin d’ajouter que M. Louis Couperus n’est pas le premier venu. Il a beaucoup de talent, et c’est à nous autres Français qu’il faut s’en prendre de l’emploi qu’il fait de son talent. C’est nous qui avons décidé qu’un romancier ne doit pas plus reculer qu’un savant devant une vérité quelconque. Puisqu’un traité d’obstétrique, par exemple, est tenu de dire la vérité, toute la vérité, aux élèves sages-femmes pour lesquelles il a été écrit, le romancier qui parle d’une naissance n’a pas davantage le

droit d’esquiver un seul détail. De même lorsqu’il s’agit d’idées, philosophiques ou

autres. Le romancier est tenu de tout dire, quoi qu’il puisse en advenir : les conséquences, c’est-à-dire l’effet produit sur le lecteur, ne le regardent pas.

C’est rabaisser étrangement le rôle de la

littérature dans la vie d’une nation. Comment, cela ne vous regarde pas ? Cela ne vous regarde pas de laisser votre lecteur l’imagination salie ou la volonté énervée ? Personne n’a plus horreur que moi des romans qui prêchent ; je suis devenu injuste pour les romans anglais à force d’agacement contre leurs fades pots-pourris de flirtage, de tasses de thé et de religion, car c’est une autre manière de rabaisser l’art que de l’employer à abêtir les intelligences. Mais j’ai une si haute idée des lettres et de leur influence, qu’il me semble que les écrivains tiennent entre leurs mains la

pudeur des femmes, le courage des jeunes

gens devant la vie, la sérénité des vieillards, tout ce qu’il y a de plus précieux dans l’âme d’un peuple. Je ne peux pas admettre qu’ils détruisent volontairement ces trésors de l’humanité et qu’ils viennent dire ensuite : « Cela ne me regarde pas. » Pauvre littérature, que de crimes l’on commet en ton nom.

Arvède Barine (6)

(*) Footsteps of Fate (en hollandais, Noodlot), par Louis Couperus (Londres, Heinemann ; Paris, Hachette). J’ai le tort de ne pas savoir le hollandais. Je me sens tenu de m’excuser ici à mes lecteurs et à M. Couperus de rendre compte d’un roman sur une traduction, sans pouvoir

vérifier si elle est fidèle et complète. Je ne me dissimule pas les erreurs en tout genre qui peuvent en résulter.

(1) Les deux seuls recueils de poèmes jamais publiés par Louis Couperus : Een lent van vaerzen (Un printemps de vers, 1884) et Orchideeën (Orchidées, 1886). Après son premier roman, Eline Vere (1889), qui eut un grand retentissement dans son pays, il ne devait pour ainsi dire plus abandonner la prose.

(2) Il est bien entendu question ici des Tachtigers qu’évoque, non sans commettre quelques erreurs, Edmund Gosse dans sa préface. L’un d’eux, Frederik van Eeden, ainsi que l’écrivain néerlandais d’expression anglaise Maarten Maartens, avaient conseillé au critique anglais de lire Couperus.

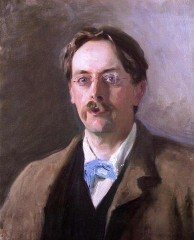

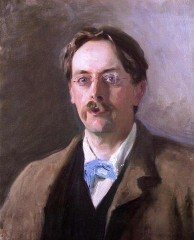

Edmund Gosse par J.S. Sargent, 1886

(3) « À la fin du XIXe siècle, un courant littéraire particulier apparaît aux Pays-Bas : le Sensitivisme. Ce courant essaie, en amplifiant la perception des sens jusqu’à une sensibilité et un raffinement extrêmes, d’arriver à une réalité supérieure ou plus profonde et de transcrire cette expérience sous une forme littéraire. » Pour ce qui est de la prose, Lodewijk van Deyssel est le grand représentant de ce courant, et pour la poésie, Herman Gorter. « Les sensitivistes se sont principalement référés à des auteurs de langue française : les frères Goncourt, Maurice Barrès, Joris-Karl Huysmans, Maurice Maeterlinck. Même si leur façon de travailler était très éclectique, les sensitivistes néerlandais ont certainement été inspirés par le travail et les conceptions de ces auteurs francophones. Cependant, le Sensitivisme qu’ils voulaient réaliser n’avait pas encore – d’après eux – été accompli pleinement dans la littérature étrangère. Ils ont pourtant reconnu, chez certains auteurs et dans certaines de leurs théories, des aspects qui les intéressaient et qui accélérèrent leur propre réflexion, donnant ainsi une forme nouvelle à la littérature. En ce qui concerne le monde des idées au sens large, il est évident que le fait de tendre, d’une façon ou d’une autre, vers une dimension métaphysique à portée de l’expérience humaine, ainsi que la mise en relation de cette expérience avec l’activité artistique, sont caractéristiques de l’ensemble des écrits philosophiques lus par les sensitivistes. On pense en particulier à des auteurs comme Van Eeden, Du Prel, Schuré, Maeterlinck, Emerson et De Guaita. » Plus largement, « il existe des points communs avec les idées des peintres néerlandais de cette période, et en particulier avec les Impressionnistes d’Amsterdam, avec Van Gogh, Vester, Matthijs Maris, Thorn Prikker, Toorop et les Luministes d’Amsterdam. Il faut signaler qu’il s’agit ici, non seulement des conceptions des artistes eux-mêmes mais aussi des idées qui leur sont attribuées par les critiques d’art de l’époque. » (ces citations proviennent du résumé en français de la thèse de Maria Gesina Kemperink, Van observatie tot extase. Sensitivische proza rond 1900, 1988, http://irs.ub.rug.nl/ppn/046269487).

(3) « À la fin du XIXe siècle, un courant littéraire particulier apparaît aux Pays-Bas : le Sensitivisme. Ce courant essaie, en amplifiant la perception des sens jusqu’à une sensibilité et un raffinement extrêmes, d’arriver à une réalité supérieure ou plus profonde et de transcrire cette expérience sous une forme littéraire. » Pour ce qui est de la prose, Lodewijk van Deyssel est le grand représentant de ce courant, et pour la poésie, Herman Gorter. « Les sensitivistes se sont principalement référés à des auteurs de langue française : les frères Goncourt, Maurice Barrès, Joris-Karl Huysmans, Maurice Maeterlinck. Même si leur façon de travailler était très éclectique, les sensitivistes néerlandais ont certainement été inspirés par le travail et les conceptions de ces auteurs francophones. Cependant, le Sensitivisme qu’ils voulaient réaliser n’avait pas encore – d’après eux – été accompli pleinement dans la littérature étrangère. Ils ont pourtant reconnu, chez certains auteurs et dans certaines de leurs théories, des aspects qui les intéressaient et qui accélérèrent leur propre réflexion, donnant ainsi une forme nouvelle à la littérature. En ce qui concerne le monde des idées au sens large, il est évident que le fait de tendre, d’une façon ou d’une autre, vers une dimension métaphysique à portée de l’expérience humaine, ainsi que la mise en relation de cette expérience avec l’activité artistique, sont caractéristiques de l’ensemble des écrits philosophiques lus par les sensitivistes. On pense en particulier à des auteurs comme Van Eeden, Du Prel, Schuré, Maeterlinck, Emerson et De Guaita. » Plus largement, « il existe des points communs avec les idées des peintres néerlandais de cette période, et en particulier avec les Impressionnistes d’Amsterdam, avec Van Gogh, Vester, Matthijs Maris, Thorn Prikker, Toorop et les Luministes d’Amsterdam. Il faut signaler qu’il s’agit ici, non seulement des conceptions des artistes eux-mêmes mais aussi des idées qui leur sont attribuées par les critiques d’art de l’époque. » (ces citations proviennent du résumé en français de la thèse de Maria Gesina Kemperink, Van observatie tot extase. Sensitivische proza rond 1900, 1988, http://irs.ub.rug.nl/ppn/046269487).

(4) Traducteur, critique d’art, Edmund Gosse est aussi l’auteur des Studies in the Literature of Northern Europe (1879) ; il a par ailleurs introduit Ibsen au Royaume-Uni.

(5) Si l’influence de Zola est incontestable, il ne faut pas l’exagérer en ce sens où le naturalisme batave a revêtu un caractère propre. « La jeune école hollandaise défend une vision diamétralement opposée à celle de Zola et de son naturalisme. Elle se rattache à l’école française des Décadents et des Symbolistes », ira même jusqu’à écrire un rédacteur de l’Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift en 1894. Louis Couperus a reconnu lui-même ce qu’il devait à Zola, dette dont on trouve l’écho dans son roman autobiographique Metamorfoze : « Ils lisaient ensemble Zola, dans leur chambre, dans les bois, dans les dunes. Zola était pour eux la révélation immense d’une conception grande et saine de l’existence, de la nécessité de voir la vie telle qu’elle était. Entre-temps ils lisaient Balzac, Flaubert, les Goncourt, la jeune génération des naturalistes français. » (traduction reprise à : Pierre Brachin, « Le “Mouvement de 1880” aux Pays-Bas et la littérature française », Un Hollandais au Chat Noir. Souvenirs du Paris littéraire 1880-1883, Paris, La Revue des Lettres Modernes, n° 52-53, vol. VII, 1er trim. 1960, p. 17.) Malgré de telles confidences, Couperus n’a jamais fait « du Zola ». Quant à J.-K. Huysmans, il a existé aux yeux des « jeunes Hollandais » après que son ami Ary Prins leur eut parlé de lui, mais ils pratiquaient déjà l’époque les Goncourt ou encore Villiers de l’Isle Adam. Rappelons que dans le premier numéro du Nieuwe Gids (1885), revue des novateurs, figurait « L’esthétique de demain : L’art suggestif » de Maurice Barrès, mais aussi le poème La Marée de Sully Prudhomme. La rédaction précise que la revue s’est assurée « la collaboration de quelques hommes de lettres français ».

(6) Au sujet de la femme qui se cache sous ce nom étrange, on peut lire : Isabelle Ernot, « Une historienne au tournant du siècle : Arvède Barine », Mil neuf cent, 1998, n° 1, p. 93-131. (www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mcm_1146-1225_1998_ num_16_1_1186)

Dear Sir, I am charmed by your letter and graceful present. Your novel gives me exquisite moments: it interested me from the very beginning. My interest fade – excuse me for saying – when Dorian fell in love, but I was enchanted by the scene after Sybil’s performance and by Dorian’s change of mind on the next day. I did not yet finish your book, but would

Dear Sir, I am charmed by your letter and graceful present. Your novel gives me exquisite moments: it interested me from the very beginning. My interest fade – excuse me for saying – when Dorian fell in love, but I was enchanted by the scene after Sybil’s performance and by Dorian’s change of mind on the next day. I did not yet finish your book, but would

La nouvelle formule est compliquée comme ce qu’elle représente. Précisons par des noms propres. Les Sensitifs hollandais ont pour M.

La nouvelle formule est compliquée comme ce qu’elle représente. Précisons par des noms propres. Les Sensitifs hollandais ont pour M.  Elles n’ont rien de neuf, ses roueries. Il

faut être aussi stupide que le brave Frank pour ne pas apercevoir le fil blanc dont sont cousues les malices de Bertie. Eva, sa fiancée, se laisse duper avec la même

facilité, quoique ce soit une jeune fille très avancée, qui a beaucoup lu et qui se

pique de comprendre

Elles n’ont rien de neuf, ses roueries. Il

faut être aussi stupide que le brave Frank pour ne pas apercevoir le fil blanc dont sont cousues les malices de Bertie. Eva, sa fiancée, se laisse duper avec la même

facilité, quoique ce soit une jeune fille très avancée, qui a beaucoup lu et qui se

pique de comprendre Le cas de Bertie n’est ni rare, ni intéressant. C’est en vue des gens à impulsions irrésistibles que la société a inventé les

gendarmes, et ils finissent presque tous

mal. Quant à son influence hypnotique sur

les jeunes demoiselles et les grands dadais, nous la connaissions aussi. Les romantiques avaient beaucoup usé de l’homme fatal au regard magnétique, à une époque

qui est encore si proche de nous, qu’on aurait pu attendre un peu avant de procéder à l’exhumation littéraire de ce vieux

mannequin. Ce que j’en dis est pour les écrivains français, car j’ignore si la jeune école hollandaise abuse des héros qui fascinent à la manière des serpents.

Le cas de Bertie n’est ni rare, ni intéressant. C’est en vue des gens à impulsions irrésistibles que la société a inventé les

gendarmes, et ils finissent presque tous

mal. Quant à son influence hypnotique sur

les jeunes demoiselles et les grands dadais, nous la connaissions aussi. Les romantiques avaient beaucoup usé de l’homme fatal au regard magnétique, à une époque

qui est encore si proche de nous, qu’on aurait pu attendre un peu avant de procéder à l’exhumation littéraire de ce vieux

mannequin. Ce que j’en dis est pour les écrivains français, car j’ignore si la jeune école hollandaise abuse des héros qui fascinent à la manière des serpents. Bertie s’appliqua ensuite à rompre le mariage de Frank, car il ne dédaignait point d’aider la fatalité. Eva devint la victime des puissances occultes. Elle entendit des voix étranges et fut poursuivie par des yeux qui brillaient dans la nuit. Quelquefois, « ça aboyait ». À d’autres moments, c’était « un tonnerre surnaturel

qui approchait, de plus en plus près, de plus en plus fort », et qui se terminait par un craquement épouvantable,

juste au-dessus de la tête d’Eva. Les nerfs de la jeune fille se détraquèrent, un vent de folie passa sur elle, et Bertie triompha. Il avait brouillé les fiancés et pompé Franck jusqu’à son dernier sou, quand celui-ci, par un juste retour, eut aussi une impulsion irrésistible et le réduisit en bouillie de quelques coups de ses énormes poings. –

Bertie s’appliqua ensuite à rompre le mariage de Frank, car il ne dédaignait point d’aider la fatalité. Eva devint la victime des puissances occultes. Elle entendit des voix étranges et fut poursuivie par des yeux qui brillaient dans la nuit. Quelquefois, « ça aboyait ». À d’autres moments, c’était « un tonnerre surnaturel

qui approchait, de plus en plus près, de plus en plus fort », et qui se terminait par un craquement épouvantable,

juste au-dessus de la tête d’Eva. Les nerfs de la jeune fille se détraquèrent, un vent de folie passa sur elle, et Bertie triompha. Il avait brouillé les fiancés et pompé Franck jusqu’à son dernier sou, quand celui-ci, par un juste retour, eut aussi une impulsion irrésistible et le réduisit en bouillie de quelques coups de ses énormes poings. – Après l’analyse et les citations qui précèdent, j’ai à peine besoin d’ajouter que M. Louis Couperus n’est pas le premier venu. Il a beaucoup de talent, et c’est à nous autres Français qu’il faut s’en prendre de l’emploi qu’il fait de son talent. C’est nous qui avons décidé qu’un romancier ne doit pas plus reculer qu’un savant devant une vérité quelconque. Puisqu’un traité d’obstétrique, par exemple, est tenu de dire la vérité, toute la vérité, aux élèves sages-femmes pour lesquelles il a été écrit, le romancier qui parle d’une naissance n’a pas davantage le

droit d’esquiver un seul détail. De même lorsqu’il s’agit d’idées, philosophiques ou

autres. Le romancier est tenu de tout dire, quoi qu’il puisse en advenir : les conséquences, c’est-à-dire l’effet produit sur le lecteur, ne le regardent pas.

Après l’analyse et les citations qui précèdent, j’ai à peine besoin d’ajouter que M. Louis Couperus n’est pas le premier venu. Il a beaucoup de talent, et c’est à nous autres Français qu’il faut s’en prendre de l’emploi qu’il fait de son talent. C’est nous qui avons décidé qu’un romancier ne doit pas plus reculer qu’un savant devant une vérité quelconque. Puisqu’un traité d’obstétrique, par exemple, est tenu de dire la vérité, toute la vérité, aux élèves sages-femmes pour lesquelles il a été écrit, le romancier qui parle d’une naissance n’a pas davantage le

droit d’esquiver un seul détail. De même lorsqu’il s’agit d’idées, philosophiques ou

autres. Le romancier est tenu de tout dire, quoi qu’il puisse en advenir : les conséquences, c’est-à-dire l’effet produit sur le lecteur, ne le regardent pas.