Le peintre et auteur flamand Frans de Geetere

Chaland nonchalant

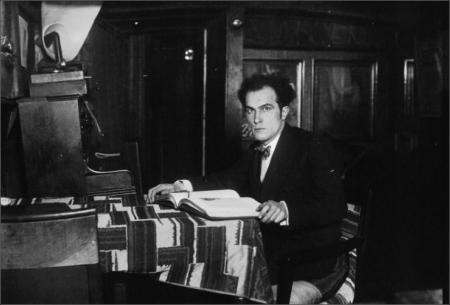

Frans de Geetere, à bord de sa péniche (photo Agence Meurisse, source gallica.fr)

L’émission « Ouvrir les yeux : les inattendus de la vie quotidienne » (réalisation Jacques Busnel) va à la rencontre de Frans de Geetere qui a passé la moitié de sa vie sur une péniche à Paris avec sa compagne May den Engelsen : « Un peintre flamand, installé dans une péniche près du Pont Neuf à Paris, fabrique des cerfs-volants en forme de soucoupes volantes. Frans de Geyter (?) nous explique comment il les fabrique puis sa vie dans sa péniche. » Où il est entre autres question de Blaise Cendrars, de Simenon, mais bien peu de gravures érotiques, genre dans lequel l'artiste et sa femme excellaient. Diffusé le 24 août 1969, ce programme a semble-t-il été tourné peu avant la mort du peintre qui nous dit avoir 72 ans.

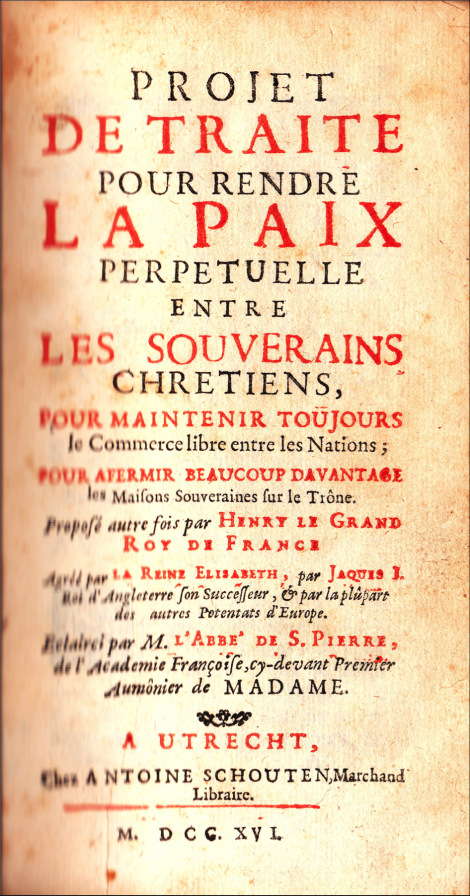

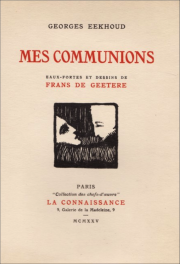

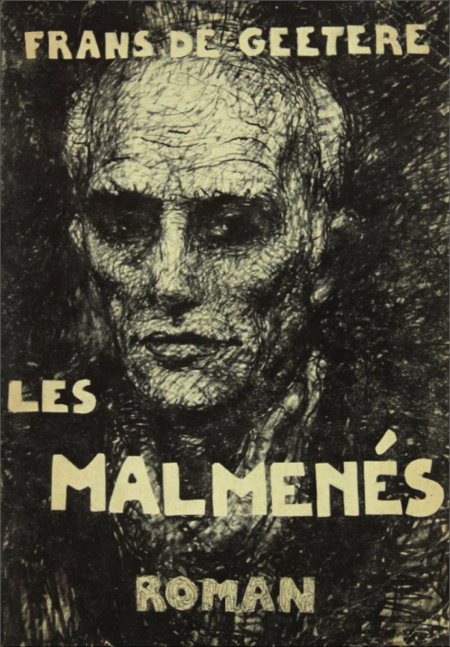

Après avoir vécu à Utrecht, Frans de Geetere s'établit en France où il publiera plusieurs ouvrages (à compte d’auteur), les romans Les Malmenés (1964) et Ton nom en lettres blanches (1961) ainsi que le volume de souvenirs L’Homme qui oublia de mourir (1962), traduit en néerlandais sous le titre De man die vergat te sterven (traduction et postface Roland Fagel, Utrecht, IJzer, 2008). Tout comme May, Frans a illustré plusieurs ouvrages dont Les Chants de Maldoror de Lautréamont (1927), les Lettres d'un satyre de Rémy de Gourmont (1926) - il était l'ami de Jean de Gourmont - et Mes Communions de Georges Eekhoud (1925).

Après avoir vécu à Utrecht, Frans de Geetere s'établit en France où il publiera plusieurs ouvrages (à compte d’auteur), les romans Les Malmenés (1964) et Ton nom en lettres blanches (1961) ainsi que le volume de souvenirs L’Homme qui oublia de mourir (1962), traduit en néerlandais sous le titre De man die vergat te sterven (traduction et postface Roland Fagel, Utrecht, IJzer, 2008). Tout comme May, Frans a illustré plusieurs ouvrages dont Les Chants de Maldoror de Lautréamont (1927), les Lettres d'un satyre de Rémy de Gourmont (1926) - il était l'ami de Jean de Gourmont - et Mes Communions de Georges Eekhoud (1925).

The artist Frans de Geetere was born François Joseph Jean de Geetere in Oudergem, a suburb of Brussels. Frans de Geetere studied at the Beaux-Arts in Brussels, but rebelled against the academic teaching there. With his partner, the painter May den Engelsen, Frans de Geetere sailed a barge from Brussels to Paris, where they moored by the Quai de Conti by the Pont Neuf and lived a Bohemian lifestyle.

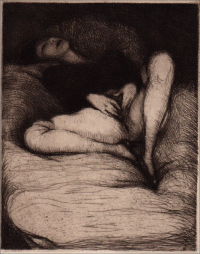

Volupté

De Geetere and den Engelsen were intimate with Harry and Caresse Crosby in the late 1920s; Harry wrote to his mother, "If it is possible for two people to be in love with two people then we are in love with them." Harry Crosby shot himself after the Wall Street Crash in 1929. Frans de Geetere had an exhibition the following year at the Galerie de la Plume d’Or, introduced by the art critic André Warnod. But that was, essentially the end of his career. The chief influence on Frans de Geetere’s work was the Belgian Symbolists, particularly Fernand Khnopff. The etchings of Frans de Geetere are sombre and disquieting, infused with a miasma of conflicted sexuality and existential dread. His art now feels very modern, resonating, for instance, with both that of Paula Rego and that of Jake and Dinos Chapman. In his own lifetime Frans de Geetere fell so far out of favour that he titled a volume of lightly-fictionalised memoirs, self-published from his barge the Marie-Jeanne, L’homme qui oublia de mourir - The man who forgot to die. There was an exhibition of Frans de Geetere’s art at the Centraal Museum, Utrecht in 2007, and a new book on the artist by Jan Juffermans. See: Jan Juffermans, Frans de Geetere, 2006. (source : ici)

De Geetere and den Engelsen were intimate with Harry and Caresse Crosby in the late 1920s; Harry wrote to his mother, "If it is possible for two people to be in love with two people then we are in love with them." Harry Crosby shot himself after the Wall Street Crash in 1929. Frans de Geetere had an exhibition the following year at the Galerie de la Plume d’Or, introduced by the art critic André Warnod. But that was, essentially the end of his career. The chief influence on Frans de Geetere’s work was the Belgian Symbolists, particularly Fernand Khnopff. The etchings of Frans de Geetere are sombre and disquieting, infused with a miasma of conflicted sexuality and existential dread. His art now feels very modern, resonating, for instance, with both that of Paula Rego and that of Jake and Dinos Chapman. In his own lifetime Frans de Geetere fell so far out of favour that he titled a volume of lightly-fictionalised memoirs, self-published from his barge the Marie-Jeanne, L’homme qui oublia de mourir - The man who forgot to die. There was an exhibition of Frans de Geetere’s art at the Centraal Museum, Utrecht in 2007, and a new book on the artist by Jan Juffermans. See: Jan Juffermans, Frans de Geetere, 2006. (source : ici)

Illustration pour Les Chants de Maldoror

On consultera Céline De Potter, « Les illustrateurs belges en France de 1919 à 1939 : Jean de Bosschère, Frans Masereel, Frans De Geetere, Luc Lafnet. Pratiques et réseaux », Le livre & l’estampe, LV, n° 171, 2009, p. 155-183.

En néerlandais : Jan Juffermans, Frans de Geetere – een opvallende passant in de Utrechtse kunstwereld, Stichting Stichtse Publicaties Kunst en Cultuur, 2006.

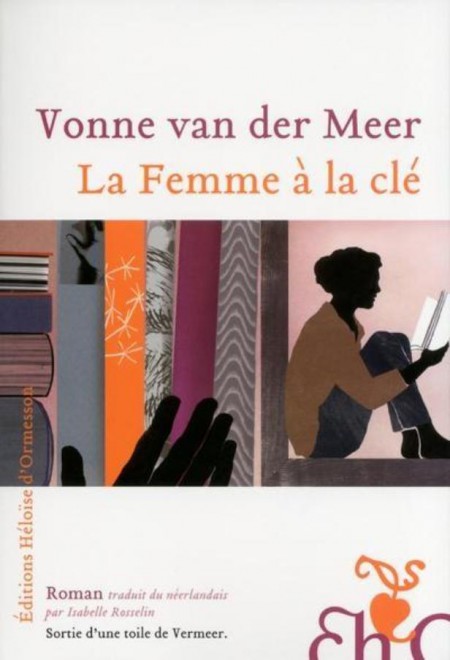

par les différentes strates de lecture que ce roman dévoile. Une subtile mise en abyme qui nous suspend au fil des différentes voix narratives.

par les différentes strates de lecture que ce roman dévoile. Une subtile mise en abyme qui nous suspend au fil des différentes voix narratives.

On ne saurait réduire Jordaens au rôle de l’oncle bon-vivant dont l’existence se confond dans nos souvenirs avec celle des banquets de famille. Oui, Jordaens sait mieux qu’aucun autre rendre compte d’un esprit flamand truculent, poussant parfois à l’excès - pour notre œil moderne - la grâce plantureuse de ses modèles. Mise en avant par une historiographie qui en a fait le porte-drapeau d’une identité traditionnelle que la carrière trop internationale de Rubens et de Van Dyck ne pouvaient porter, cette verve sans égale n’exclut pas toute recherche esthétique complexe ni toute culture. L’exposition « Jordaens et l’Antique » qui vient de s’achever à Cassel après Bruxelles a su tordre le cou à ce cliché en brossant le portrait inattendu d’un grand bourgeois anversois, épris d’histoire ancienne et de mythologie.

On ne saurait réduire Jordaens au rôle de l’oncle bon-vivant dont l’existence se confond dans nos souvenirs avec celle des banquets de famille. Oui, Jordaens sait mieux qu’aucun autre rendre compte d’un esprit flamand truculent, poussant parfois à l’excès - pour notre œil moderne - la grâce plantureuse de ses modèles. Mise en avant par une historiographie qui en a fait le porte-drapeau d’une identité traditionnelle que la carrière trop internationale de Rubens et de Van Dyck ne pouvaient porter, cette verve sans égale n’exclut pas toute recherche esthétique complexe ni toute culture. L’exposition « Jordaens et l’Antique » qui vient de s’achever à Cassel après Bruxelles a su tordre le cou à ce cliché en brossant le portrait inattendu d’un grand bourgeois anversois, épris d’histoire ancienne et de mythologie.

- Jordaens, le bourgeois absolu ? par Irene Schaudies

- Jordaens, le bourgeois absolu ? par Irene Schaudies Alors qu'on s'apprête à célébrer, aux Pays-Bas, les cinquante années d'écriture de Jeroen Brouwers à l'occasion de la parution de son nouveau roman Het hout (2014),

Alors qu'on s'apprête à célébrer, aux Pays-Bas, les cinquante années d'écriture de Jeroen Brouwers à l'occasion de la parution de son nouveau roman Het hout (2014),