Entre Japon, Algérie et Provence

Du même critique - l’extravaguant Ray Nyst -, à deux ans de distance : « Zilcken, qui a voyagé en Algérie, a d’aimables notations d’oueds et d’oasis. » (La Belgique artistique & littéraire, février 1911, p. 243) et, dans un bref compte rendu qui n’épargne aucun des artistes hollandais exposés au Cercle artistique du 8 au 18 mai 1913 : « Zilcken, de La Haye, nous montre des vues d’Égypte et d’Algérie d’une indigence extraordinaire, pas de couleur, pas de vie, pas de vibration : Le Caire à Londres » (La Belgique artistique & littéraire, 1er juin 1913, p. 436). Entre ces deux dates, la même revue, dans sa livraison d’août 1911 (p. 154-164), rend hommage au graveur francophile par l’intermédiaire de la poète et critique d’art belge, Maria Biermé (1863-1932). Des pages qui apportent maintes précisions sur Philippe Zilcken (1857-1930).

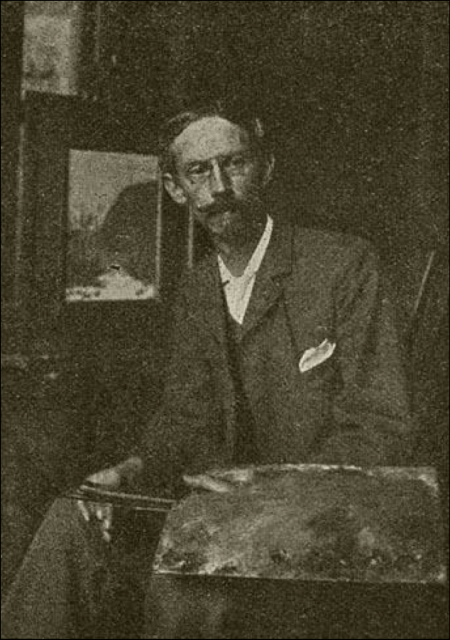

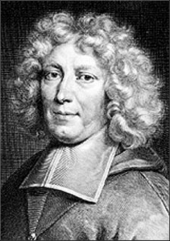

Philippe Zilcken en 1902

PHILIPPE ZILCKEN

Takesono, le joli nom, et comme il convient à la demeure d’un fervent de l’art, de la nature et de l’Orient !

C’est bien un « jardin de bambous », en effet, dans lequel se trouve enclavée la demeure de celui dont nous étudions l’œuvre. Or, le bambou dans ce Japon, dont Zilcken est épris, c’est le symbole de l’Art et de la Poésie, aux sources mystérieuses et profondes comme celles des grands lacs bleus où baignent les longues tiges du roseau luxuriant, dont la cime s’épanouit sous les larges flambées d’un soleil éclatant, telle l’œuvre de l’artiste, sous la féconde caresse de l’inspiration.

Si nous franchissons le seuil de Takesono, les goûts et les aspirations complexes de son hôte se reflètent, à chaque pas.

D’une part, en effet, les attaches du Hollandais de vieille souche sont incrustées dans les fines sculptures des meubles confortables et dans les anciennes gravures coloriées, où La Haye apparaît, au XVIIIe siècle comme aujourd’hui, arrosée de canaux profonds et agrémentée de son large Bois, peuplé de cerfs et de biches, où le vent, qui chante à travers les feuillées des pins et des chênes, la berce, à présent, comme jadis, de sa mélopée rêveuse.

De l’autre, l’orientaliste distingué accumule, derrière les vitrines et sur les étagères, les bibelots curieux et les poteries primitives de Biskra et d’Alger.

Il suspend, aux murailles, les armes ciselées des colonies, et le terrible clewang de Sumatra y voisine avec le kriss du poignard national de Java.

Un miroir enchâssant de précieuses miniatures persanes, surmonte l’ottomane où le dragon chinois s’allonge sur des coussins de soie brodée d’or.

Des estampes japonaises d’une coloration ravis- sante, et dont l’artiste possède quelques rares exemplaires, s’encadrent entre les souvenirs de quelques maîtres, ses amis : Une gravure de Brac- quemond ; une eau-forte de Rodin (1) ; un délicieux pastel de l’aquafortiste Bauer, esquissant le portrait de Renée Zilcken, enfant ; la Première communiante, de Jan Toorop, dont les yeux profonds sont pleins de l’ardeur recueillie des mystiques.

Des estampes japonaises d’une coloration ravis- sante, et dont l’artiste possède quelques rares exemplaires, s’encadrent entre les souvenirs de quelques maîtres, ses amis : Une gravure de Brac- quemond ; une eau-forte de Rodin (1) ; un délicieux pastel de l’aquafortiste Bauer, esquissant le portrait de Renée Zilcken, enfant ; la Première communiante, de Jan Toorop, dont les yeux profonds sont pleins de l’ardeur recueillie des mystiques.

Enfin, comme pour symboliser les aspirations, tout à la fois exotiques et patriales, du maître, sur le marbre noir d’une cheminée ornée de tissus des Indes aux multiples couleurs, les milliers de pétales pittoresquement assemblés des chrysanthèmes côtoient, dans une coupe de Venise, les corolles savamment ordonnées des tulipes.

Il semble, à voir la physionomie des lieux habités par l’artiste, qu’on puisse lui appliquer les paroles de Théophile Gautier aux de Goncourt : « Nous tenons à d’autres races, nous autres, nous sommes pleins de nostalgies. »

Si l’on considère les œuvres du maître-peintre-aquafortiste-écrivain, on y retrouve, tout à la fois, le Hollandais, le Français, l’Orientaliste.

Pourtant, il s’en dégage une personnalité bien déterminée et toute faite de simplicité, de sincérité, de distinction, de vérité surtout.

Aussi, peut-on dire de l’art de Zilcken, qu’il est, tout à la fois, un et multiple.

Hiver en Hollande

C’est ainsi que ses toiles d’il y a vingt ans diffèrent absolument, par le coloris, de celles des dernières années ; de même, ses eaux-fortes offrent trois phases distinctes et, cependant, aucune d’elles ne pourrait être attribuée à un autre artiste.

Faut-il rechercher les causes de ces attirances diverses, dans les origines lointaines de Zilcken ?

Peut-être ! Car, s’il naquit, à La Haye, de parents originaires de Rotterdam, sa grand’mère maternelle était de Douai et il est, par elle, allié au gendre de Jules Breton, le peintre Adrien Dumont.

Si l’on remonte plus haut encore, on retrouve du sang anglais, espagnol, arabe même chez les siens.

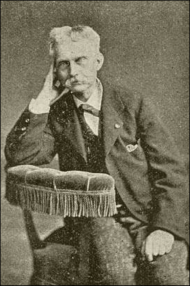

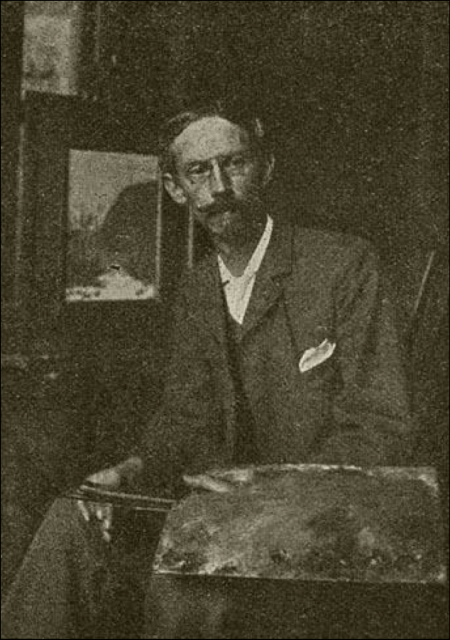

Le père de Ph. Zilcken

Comment Philippe Zilcken devint-il peintre, alors que son père, qui occupait une haute fonction dans le gouvernement hollandais, était un violoncelliste de talent, ami de Henri Wieniawski, de Sarasate, de Planté, de Camille Saint-Saëns, avec lesquels il exécutait de la musique de chambre, d’une façon remarquable ?

Comment Philippe Zilcken devint-il peintre, alors que son père, qui occupait une haute fonction dans le gouvernement hollandais, était un violoncelliste de talent, ami de Henri Wieniawski, de Sarasate, de Planté, de Camille Saint-Saëns, avec lesquels il exécutait de la musique de chambre, d’une façon remarquable ?

Subit-il l’influence des frères Maris, d’Arz, de Blommers, peintres chassés de Paris, par la guerre de 1870, et qui, avec Josef Israëls et Mauve, formaient l’auditoire assidu de ces séances musicales ? C’est probable, d’autant plus qu’ils aimaient à se ressouvenir de la capitale, en parlant le français avec ce jeune garçon de treize ans, qui possédait cette langue tout aussi bien que l’anglais, l’allemand, le latin, l’italien et le hollandais.

C’est cette facilité d’élocution française qui le fit choisir, alors qu’il n’était qu’un tout jeune homme suivant encore les cours du Gymnase de La Haye, pour secrétaire intime de la reine Sophie, la première femme du roi Guillaume.

Dans son premier volume des Souvenirs publié à Paris, chez Floury, en 1900, Zilcken relate des choses fort intéressantes au sujet des travaux de cette reine souffrante et éprise de la solitude de la « Maison du Bois », où elle se retirait souvent, pour se livrer à des travaux sérieux qu’elle dictait rapidement à son jeune secrétaire.

Parmi ceux-ci, Zilcken se souvient d’une étude de longue haleine : « Les derniers Stuarts, impressions d’une reine », qui parut, en 1875, dans la Revue des Deux Mondes.

Arrivée de la Reine

La reine Sophie, ayant appris les dispositions artistiques de son jeune secrétaire, insista pour voir ses premiers essais, les apprécia fort et recommanda à leur auteur de beaucoup travailler.

Ces encouragements, de même que l’enthousiasme avec lequel les peintres, qu’il rencontrait chez ses parents, parlaient de leur art, devaient contribuer à développer en lui les dispositions artistiques dont il avait hérité de son père et lui faire appliquer à la peinture et à l’eau-forte, le sens et le goût inné des harmonies qui chantaient en lui.

En 1878, M. Zilcken convaincu de la vocation de son fils, qui s’était mis à peindre, seul, d’après nature, demanda à Mauve de diriger le travail du jeune artiste. Durant trois années, ce dernier s’en fut travailler avec lui dans la campagne hollandaise où, perdu dans les larges pâtures, assis à l’ombre d’un buisson ou d’un moulin à vent, il observait tout, autour de lui, avec la plus scrupuleuse attention et s’attachait à le rendre, non seulement avec un grand fini dans l’exécution, mais à l’imprégner de toute la ferveur de ses sentiments.

C’est, d’ailleurs, le conseil que, lui-même, n’a jamais cessé de donner à ses élèves : « Il faut, leur dit-il, être humble devant la nature. Commencer par en rendre l’aspect le plus fidèlement possible, non avec la minutie du photographe, mais avec l’émotion de l’artiste et, plus tard seulement, se laisser aller à toute la fougue de son imagination et à l’expression entière des conceptions qu’elle inspire. »

« L’originalité de l’art japonais, ajoute-t-il, vient de la grande simplicité avec laquelle les peintres de cette contrée ont regardé et rendu ce qui les entoure. »

Grâce à Mauve et à Willem Maris, qu’il rencontrait souvent, Zilcken a su arriver à cette réalisation de la justesse des tons et des valeurs qui, seules, permettent à l’artiste de reproduire avec vérité, la perspective aérienne et l’atmosphère.

Cimetière de la Bouzaréah, 1910

Comme Mauve aussi, il s’est toujours appliqué à mettre en pratique le conseil de Corot : « D’abord, le ton et puis, la couleur ». De là vient que Zilcken réussit toujours à rendre la physio- nomie véritable de chacune des contrées qu’il a visitées. Il ne s’est pas essayé, par exemple, à l’instar de quel- ques autres, à se créer une palette d’orientaliste mais, lors de ses séjours en Algérie, il s’est contenté de travailler en plein air et d’en rapporter des œuvres sincères par le coloris comme par l’expression.

Comme Mauve aussi, il s’est toujours appliqué à mettre en pratique le conseil de Corot : « D’abord, le ton et puis, la couleur ». De là vient que Zilcken réussit toujours à rendre la physio- nomie véritable de chacune des contrées qu’il a visitées. Il ne s’est pas essayé, par exemple, à l’instar de quel- ques autres, à se créer une palette d’orientaliste mais, lors de ses séjours en Algérie, il s’est contenté de travailler en plein air et d’en rapporter des œuvres sincères par le coloris comme par l’expression.

Au retour de sa première visite au pays du soleil, il trouve acquéreur pour ses travaux, chez le plus grand marchand de tableaux de l’époque, M. G. van Wisseling, dont le père, un ami de Courbet, eut l’honneur d’avoir son portrait peint par celui-ci.

À l’Exposition coloniale d’Amsterdam, Zilcken obtient un succès remarquable avec un grand tableau peint à Alger, et la médaille d’argent pour six eaux-fortes originales.

L’artiste pense sérieusement, alors, à aller habiter Alger, mais les circonstances en décident autrement. Il se marie et va s’installer avec sa femme, dans une campagne des environs de La Haye, séparée seulement de la « Maison du Bois » par la route et le canal qui côtoie le domaine royal.

Traduction (par K. Jonckheere) de Quinze jours en Hollande

C’est là qu’il fit bâtir Hélène-Villa où, en 1892, il offrit l’hospitalité à Paul Verlaine qui, grâce aux efforts réunis de Zilcken et de quelques autres artistes, avait été invité à venir donner des conférences à Amster- dam, à Leyde, à La Haye.

C’est là qu’il fit bâtir Hélène-Villa où, en 1892, il offrit l’hospitalité à Paul Verlaine qui, grâce aux efforts réunis de Zilcken et de quelques autres artistes, avait été invité à venir donner des conférences à Amster- dam, à Leyde, à La Haye.

Le grand poète bohème a relaté, d’ailleurs, dans ses Quinze jours en Hollande, tout le charme qu’il goûta dans cet intérieur paisi- ble, comblé des atten- tions de Zilcken, de sa femme, de leur petite Renée même, âgée d’un an et demi, avec qui Verlaine passait des heures à feuilleter ses albums japonais et pour qui il écrivît un sonnet où il célèbre, avec la grâce de l’enfant, l’indulgente bonté de ses hôtes.

Rentré à Paris, dans ses lettres à Zilcken, Verlaine n’oubliait jamais d’envoyer « son meilleur bécot à sa filleule littéraire », ainsi qu'il appelait souvent la petite Renée.

Zilcken insista, plus d’une fois, auprès de Verlaine, qui s’était conduit chez lui « en vrai gentleman », pour qu’il acceptât encore « cette sainte hospitalité d’artiste à poète », mais Verlaine, qui mourut deux ans plus tard, était trop souffrant pour songer encore à revenir en Hollande.

C’est encore Zilcken qui organisa les premières représentations de Lugné Poë et de Suzanne Desprès en Hollande. D’ailleurs, comme le disait récemment Francis de Miomandre, dans l’Art moderne, Philippe Zilcken, représente, en Hollande, la culture française. « C’est, ajoute-t-il, notre grand ami ». En effet, le peintre aquafortiste qui, tout jeune, fréquentait le salon des frères de Goncourt et fait, chaque année, un séjour à Paris, où il est correspondant des principales revues d’art, est fort apprécié en France et jusque dans le monde des félibres. Mistral est, on le comprend, un vieil ami de celui qui réussit à illustrer si poétiquement sa chère Provence.

Avignon, 1909

Zilcken a fait partie du jury de l’Exposition universelle de Paris, en 1900, et fut, alors, promu chevalier de la Légion d’honneur.

Dès 1887, époque de son mariage, Zilcken avait, le premier en Hollande, commencé à graver ses grandes eaux-fortes de reproduction, ainsi que venaient de le faire, en France, Bracquemont et Charles Walner. Travail qu’il entreprit sans éditeur, avec le seul souci de satisfaire son goût et celui des artistes.

Quand la réussite répondit à son attente, il alla trouver Van Wisseling qui s’improvisa éditeur pour faire paraître ces planches où l’artiste avait reproduit les œuvres de Vermeer, Rembrandt, de Potter, Jacob Maris, et, sans rien abandonner de sa personnalité, avait réussi à y exprimer le caractère propre à chacun de ces maîtres.

Le graveur Walner, qui travaillait, alors, à la reproduction de la Ronde de nuit, et à qui Zilcken alla montrer ses estampes, lui désigna sa voie, en lui conseillant de reproduire les modernes surtout.

Aussitôt, Zilcken se mit à l’œuvre et grava une superbe estampe d’après La Bête à bon Dieu, d’Alfred Stevens. Celui-ci en fut enthousiasmé et l’emporta immédiatement chez Alphonse Daudet, où elle fut beaucoup admirée. Peu de temps après, le célèbre peintre-graveur français, Félix Buhot (2), s’exprimait de la sorte, en parlant du grand Souvenir  d’Amsterdam, que Zilcken venait de graver, d’après Jacob Maris : « Cette magnifique pièce démontre combien il est nécessaire à un painter-etcher, et même à un etcher tout court, de passer par la peinture, par le maniement de la brosse, avant de prendre la pointe. Le pein- tre, lui-même, n’eût jamais pu se traduire avec plus d’aisance et de liberté, avec un travail plus large et plus adéquat au mouvement de la brosse, tour à tour, emportée et fluide dans le ciel, puis solide et reposée dans les fabriques, les terrains, les eaux. »

d’Amsterdam, que Zilcken venait de graver, d’après Jacob Maris : « Cette magnifique pièce démontre combien il est nécessaire à un painter-etcher, et même à un etcher tout court, de passer par la peinture, par le maniement de la brosse, avant de prendre la pointe. Le pein- tre, lui-même, n’eût jamais pu se traduire avec plus d’aisance et de liberté, avec un travail plus large et plus adéquat au mouvement de la brosse, tour à tour, emportée et fluide dans le ciel, puis solide et reposée dans les fabriques, les terrains, les eaux. »

Félix Buhot

Quel que fût, en effet, le succès vraiment universel de ses eaux-fortes, Zilcken n’abandonna jamais le pinceau qu’il a toujours manié parallèlement, peut-on dire, avec la pointe. C’est ainsi qu’il grava, en même temps qu’il peignit, La tête du pêcheur du musée Mesdag, à La Haye, et les Souvenirs du Pont-Neuf acquis, en 1902, par le musée du Luxembourg et dont le conservateur, l’éminent critique, Léonce Bénédite, a dit : « Cette séduisante petite vue de Paris qui montre la parenté de l’auteur avec la postérité choisie de Corot. »

Le nom de Corot nous rappelle les paroles de Camille Lemonnier à Zilcken, qui venait de faire une série d’eaux-fortes d’après le maître français : « Ces eaux-fortes sont faites pour fortifier, en moi, la passion de cet art subtil, où la main semble plus près de la pensée que dans les autres, où la sensation, à travers un bref et presque fluide procédé, garde quelque chose de sa fugacité et pourtant de sa grâce durable. Il ne faut qu’un sens éveillé, qu’une même émotion, une souple et rapide tactilité, et c’est la vie même dans l’ondoyé et le chatoyé de la lumière. Un mirage charmant, l’aérienne vision d’une chose entre la conjecture et le réel. La peinture paraît bien matérielle à côté. Vous êtes un des maîtres de cette graphie déliée, ajoute Lemonnier, vous en avez la spontanéité, la décision et la légèreté, l’un peu plus que la seule habileté et qui est toute l’âme du grand artiste. »

En même temps qu’il grave ses magnifiques eaux-fortes de reproduction, Zilcken en crée d’originales dont le sentiment de la vie et du plein air, la légèreté du trait, la fluidité, le velouté lui font une réputation universelle.

Scène de rue en Tunisie

Bientôt, en effet, par l’intermédiaire de la maison Goupil de La Haye, Zilcken était mis en rapport avec le célèbre collectionneur américain, Sam P. Avery, qui, après avoir acheté un certain nombre de ses eaux-fortes, souhaita posséder tout son œuvre. C’est ainsi qu’à sa mort, Sam P. Avery put léguer 650 eaux-fortes et pointes-sèches de Zilcken à la Public library de New York, le seul endroit où se trouve la collection complète des estampes du maître.

Bientôt, en effet, par l’intermédiaire de la maison Goupil de La Haye, Zilcken était mis en rapport avec le célèbre collectionneur américain, Sam P. Avery, qui, après avoir acheté un certain nombre de ses eaux-fortes, souhaita posséder tout son œuvre. C’est ainsi qu’à sa mort, Sam P. Avery put léguer 650 eaux-fortes et pointes-sèches de Zilcken à la Public library de New York, le seul endroit où se trouve la collection complète des estampes du maître.

C’est vers cette époque que celui-ci fit une Exposition à New York, où il fut hautement apprécié par les collectionneurs américains qui acquirent maintes de ses œuvres.

Parmi les eaux-fortes originales de Zilcken devenues fort rares, parce que tirées à trois, quatre, sept exemplaires seulement, il faut citer quelques portraits merveilleux par la ligne simple et grande, tout à la fois, le caractère et la vérité de l’expression. Ce qui fait regretter que le maître ne cultive pas plus souvent ce genre, tant au pinceau qu’à la pointe.

On se souvient des deux remarquables portraits de Verlaine ; l’un, absolument original, illustrant les Quinze jours en Hollande ; l’autre, dénommé le grand portrait de Verlaine, que Zilcken grava sur un dessin de Toorop et dont Stéphane Mallarmé disait avec enthousiasme : « L’admirable portrait qui restitue à Verlaine toute sa noblesse et entoure le poète du recueillement et du sourire d’un chez lui trouvé chez vous!»

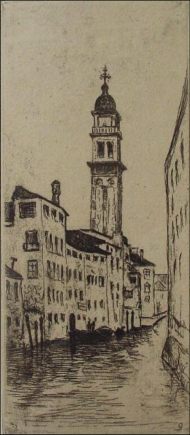

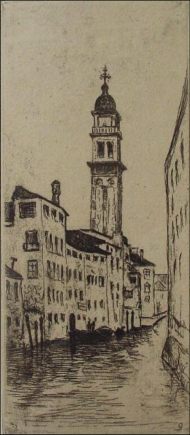

Venise, 1895

En 1900, le musée du Luxembourg acquit une œuvre de trois cents estampes de Zilcken : Rotterdam en possède une centaine ; Venise lui achetait récemment une suite de six estampes originales repré- sentant la Venise intime, où l’artiste a transporté les qualités acquises dans un travail de gravures de grande reproduction. Citons surtout La grandeur déchue, dont il a fait l’eau-forte parallèlement au tableau, et qui est, comme celui-ci, d’une gran- deur de style incomparable.

En 1900, le musée du Luxembourg acquit une œuvre de trois cents estampes de Zilcken : Rotterdam en possède une centaine ; Venise lui achetait récemment une suite de six estampes originales repré- sentant la Venise intime, où l’artiste a transporté les qualités acquises dans un travail de gravures de grande reproduction. Citons surtout La grandeur déchue, dont il a fait l’eau-forte parallèlement au tableau, et qui est, comme celui-ci, d’une gran- deur de style incomparable.

Enfin, tout dernièrement, la Bibliothèque Nationale de Paris, achetait une œuvre de 17 estampes à l’aquafortiste hollandais.

Au mois d’octobre 1904, Zilcken, assoiffé de soleil, partait pour la Provence et son tableau Ruines de Les Baux inaugurait une série d’œuvres dont les couleurs chantent la joie, la clarté et l’azur.

Après Les Baux, c’est Venise qu’il illustre et le noir des gondoles fait mieux ressortir les tonalités dorées et bleues du ciel de l’ancienne cité des doges.

Ruines El Alix, pastel

Enfin, c’est l’Algérie où il fait un long séjour en 1909 et d’où il rapporte une cinquantaine d’œuvres, dont quelques-unes expo- sées à Paris, en février 1910, au salon des Orien- talistes, faisaient noter dans le Figaro, par l’éminent critique Arsène Alexandre « la discrétion et l’aristo- cratique harmonie des peintures algériennes de M. P. Zilcken, l’éminent peintre hollandais ».

Enfin, c’est l’Algérie où il fait un long séjour en 1909 et d’où il rapporte une cinquantaine d’œuvres, dont quelques-unes expo- sées à Paris, en février 1910, au salon des Orien- talistes, faisaient noter dans le Figaro, par l’éminent critique Arsène Alexandre « la discrétion et l’aristo- cratique harmonie des peintures algériennes de M. P. Zilcken, l’éminent peintre hollandais ».

Philippe Zilcken est un sincère et l’on retrouve, dans toutes ses œuvres, le même souci de vérité dans le sentiment comme dans l’expression. C’est ainsi que, s’il abandonne ses harmonies de gris et de bruns qui, jusqu’en 1904, caractérisent ses Coins de villes néerlandaises assises au bord des canaux, ses larges Plaines enveloppées dans le rêve des crépuscules, ses Paysages aux pittoresques moulins à vent, dont les larges bras se signent dans l’espace, pour rechercher les harmonies blondes de l’Algérie ensoleillée, c’est qu’un rayon de joie ou d’espoir a, de nouveau, pénétré sa vie.

Dans ses œuvres anciennes, comme dans les modernes, c’est toujours la même netteté dans le trait, la même grandeur dans la ligne, la même notation juste des relations subtiles des tons et des valeurs, et, comme le vieux maître Pieter de Hoogh, auquel on a comparé l’artiste, la même luminosité du fond et l’ombre au premier plan.

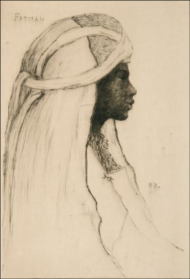

Haouadja

Le dernier voyage de Zilcken en Algérie marquera dans sa carrière d’artiste, car surabondante y fut sa récolte d’œuvres de vie et de beauté.

Le dernier voyage de Zilcken en Algérie marquera dans sa carrière d’artiste, car surabondante y fut sa récolte d’œuvres de vie et de beauté.

Tableaux à l’huile aux colorations distinguées ; délicieuses aquarelles, aux nuances de rêves ; eaux-fortes et pointes-sèches, aux traits fins et déliés, et au velouté moelleux qui caractérise toutes les œuvres à la pointe de Zilcken. Enfin, ce livre remarquable, Impressions d’Algérie*, orné de pointes-sèches originales qui, à elles seules, suffiraient à nous donner une idée complète du pays où le désert de sable apparaît plus immense sous la plaine azurée du ciel, bien qu’il s’éclaire, parfois, du sourire ensoleillé des oasis se mirant dans les sources, où baignent les troncs des palmiers séculaires.

Mais l’admiration émue du peintre-écrivain est trop fervente devant cette nature admirable, pour qu’il ne cherche pas à l’exubérer encore, au moyen de ce verbe, tout vibrant d’enthousiasme et d’une coloration subtile, qu’est le sien.

Marabout de Sidi-Moussa, 1910

C’est la Casbah fantas- tique que sa plume nous peint et où, comme le dit Léonce Benédite dans sa belle « Préface » au livre de Zilcken, « l’artiste s’émerveille devant le spectacle pittoresque, fortement exotique, violemment, mais har- monieusement coloré des foules grouillantes, dont les flots se heurtent dans le dédale tortueux de ruelles étroites, montantes, profondes, où passent des populations mélangées et bigarrées d’indigènes magnifiques, dans leurs élégantes draperies ou leurs oripeaux sordides ».

C’est la Casbah fantas- tique que sa plume nous peint et où, comme le dit Léonce Benédite dans sa belle « Préface » au livre de Zilcken, « l’artiste s’émerveille devant le spectacle pittoresque, fortement exotique, violemment, mais har- monieusement coloré des foules grouillantes, dont les flots se heurtent dans le dédale tortueux de ruelles étroites, montantes, profondes, où passent des populations mélangées et bigarrées d’indigènes magnifiques, dans leurs élégantes draperies ou leurs oripeaux sordides ».

Tantôt, Zilcken nous fait voir l’azur du ciel se mariant avec celui de la mer, caressée par l’aile blanche d’une mouette et dominée par le Vieux fort turc, immuable, tel le fatalisme qu’il défend, et dont les tons blonds dorés, comme une chevelure du Titien, s’harmonisent avec le vert-gris des touffes d’herbes qui s’échappent des crevasses de ses antiques murailles. C’est l’El Kantara, le soir, « le village chamois et rose au milieu des milliers de palmiers d’un blond cendré et bleuâtre », que l’artiste nous décrit dans ce livre avec la plume, la pointe et le pinceau.

Fatmah

C’est Un matin à Biskra (le Paradis du désert) où, en deux ou trois traits d’une délicatesse infinie, il nous retrace, dans une pointe sèche, le portrait de la femme mauresque assise contre le mur de sa vieille demeure ; c’est la tête enturbannée de Fathma, la négresse et celle d’Haopadja et la femme du Sud, il arrive à faire ressortir admira- blement les caractères particuliers à chacun de ces types. Il nous montre, avec une douceur émue, les graves Marabouts blancs, pieusement recueillis, au fond des larges avenues baignées dans la lumière.

C’est Un matin à Biskra (le Paradis du désert) où, en deux ou trois traits d’une délicatesse infinie, il nous retrace, dans une pointe sèche, le portrait de la femme mauresque assise contre le mur de sa vieille demeure ; c’est la tête enturbannée de Fathma, la négresse et celle d’Haopadja et la femme du Sud, il arrive à faire ressortir admira- blement les caractères particuliers à chacun de ces types. Il nous montre, avec une douceur émue, les graves Marabouts blancs, pieusement recueillis, au fond des larges avenues baignées dans la lumière.

Il nous fait sentir l’isolement silencieux des tentes des nomades perdues entre les deux immensités du ciel et du désert.

Aussi, quand nous avons goûté tout le charme ensoleillé qui se dégage des Impressions d’Algérie, de Philippe Zilcken, nous sommes tentés de nous écrier, comme lui, après Verlaine : « Je suis hanté, l’azur, l’azur, l’azur, l’azur. »

Renée Zilcken, cette « fillette exquisement mignonne », comme la qualifia Verlaine, dans son sonnet, a orné le livre de son père de culs-de-lampe finement dessinés où s’épanouissent de délicates corolles.

Nous avons parlé de l’aquafortiste, du peintre, de l’écrivain, parlerons-nous de l’homme ?

Léonce Bénédite a esquissé sa physionomie en quelques traits, dans la préface dont nous parlions plus haut : « Grand, mince, nerveux, fin et distingué, on dirait vraiment un Français de vieille souche. Réservé, discret, timide même, il arrive néanmoins à passer partout, à pénétrer partout. Il inspire confiance. »

Ajoutons qu’il est bon, simple, sincère, d’une activité et d’une exactitude étonnante pour un artiste, « le strict Zilcken, toujours sur le qui-vive », disait de lui Verlaine.

Sa vie, entièrement dévouée aux siens et à son art, il la passe tantôt, « sous les ciels perlés, argentés des Ruysdael et des Van Goyen, où les chevauchées des nuages légers tamisent la lumière » ; tantôt parmi les cyprès sombres et les clairs aman- diers de la Provence (3) ; tantôt encore, à l’ombre des palais de « Venise la belle », dont il esquisse les lignes superbes. Tantôt, enfin, il erre de par le Sahara infini et y retrempant, à nouveau, son pinceau dans l’or de la lumière, il en ramène des œuvres toutes pleines de soleil et d’azur où, toujours, la vérité est poétisée par la beauté !

Sa vie, entièrement dévouée aux siens et à son art, il la passe tantôt, « sous les ciels perlés, argentés des Ruysdael et des Van Goyen, où les chevauchées des nuages légers tamisent la lumière » ; tantôt parmi les cyprès sombres et les clairs aman- diers de la Provence (3) ; tantôt encore, à l’ombre des palais de « Venise la belle », dont il esquisse les lignes superbes. Tantôt, enfin, il erre de par le Sahara infini et y retrempant, à nouveau, son pinceau dans l’or de la lumière, il en ramène des œuvres toutes pleines de soleil et d’azur où, toujours, la vérité est poétisée par la beauté !

MARIA BIERMÉ

* Philippe Zilcken, Impressions d’Algérie. Édition sur papier de Hollande, ornée de quinze pointes sèches originales. Préface de Léonce Bénédite. Tirage restreint à 120 exemplaires, dont 8 sur papier Japon, avec double état des pointes sèches dont une suite aquarellée.

(1) Sur les liens entre Rodin et Zilcken, voir Claude Judrin, « Zilcken », Rodin et la Hollande, Paris, Musée Rodin, 1996, p. 220-244.

(2) Le volume de Ph. Zilcken, Souvenirs I, préface Alidor Delzant, Paris, H. Floury, 1900, comprend des « Fragments de lettres à Félix Buhot » (p. 144-181).

(3) Après plusieurs séjours en Provence – où il rend visite à Mistral –, Zilcken ira s’établir sur la Côte d’Azur. Il écrira un livre destiné aux Néerlandais désireux de découvrir la région niçoise : Langs wegen der Fransche Rivièra, Leopold, 1925.

À l'oasis de Béni-Mora, 1910

À l’aube du courant maniériste, le paysage s’impose comme le véritable sujet de la peinture, devant la figure ou le récit biblique, relégués au second plan par la volonté de montrer l’invisible, de produire une impression d’infini. Les artistes flamands inventent une nouvelle manière de peindre, attachante et inventive, aux frontières du réel et de l’imaginaire. La nature devient le lieu de tous les mythes, de toutes les fables, les arbres et les rochers sont anthropomorphes, les créatures les plus étranges côtoient les hommes absorbés par leurs occupations quotidiennes. Dans ces mondes hybrides se dessine pour le spectateur un chemin de vie ; le paysage flamand est le support d’une expérience du monde qui pousse le spectateur à s’engager dans une réflexion, il devient le lieu de passage entre la réalité sensible et le monde spirituel.

À l’aube du courant maniériste, le paysage s’impose comme le véritable sujet de la peinture, devant la figure ou le récit biblique, relégués au second plan par la volonté de montrer l’invisible, de produire une impression d’infini. Les artistes flamands inventent une nouvelle manière de peindre, attachante et inventive, aux frontières du réel et de l’imaginaire. La nature devient le lieu de tous les mythes, de toutes les fables, les arbres et les rochers sont anthropomorphes, les créatures les plus étranges côtoient les hommes absorbés par leurs occupations quotidiennes. Dans ces mondes hybrides se dessine pour le spectateur un chemin de vie ; le paysage flamand est le support d’une expérience du monde qui pousse le spectateur à s’engager dans une réflexion, il devient le lieu de passage entre la réalité sensible et le monde spirituel.

quelques signes. On songe moins aux Cantos d’Ezra Pound qu’à une suite poétique qui campe la vie de toute une ville tel le Paterson de W.C. Williams (la ville dont l’atmosphère imprègne la plupart des poèmes-séquences du Naufragé s’appelle An- vers...) ou aux longues compositions élégiaques, avec reprises fuguées, de T.S. Eliot (Mercredi des cendres) ou de W.B. Yeats (La Tour).

quelques signes. On songe moins aux Cantos d’Ezra Pound qu’à une suite poétique qui campe la vie de toute une ville tel le Paterson de W.C. Williams (la ville dont l’atmosphère imprègne la plupart des poèmes-séquences du Naufragé s’appelle An- vers...) ou aux longues compositions élégiaques, avec reprises fuguées, de T.S. Eliot (Mercredi des cendres) ou de W.B. Yeats (La Tour). « Le Naufragé, solide cycle de sept poèmes dramatiques et incantatoires qui donne son titre à l’ensemble du livre, met en scène les rencontres, les errances et les propos alternés d’un ‘‘je’’ englué dans une passion malheureuse et d’un marin originaire des Îles Canaries, échoué à Anvers, et appelé Garcia. À l’origine, ce long poème fut écrit en marge de tableaux du peintre

« Le Naufragé, solide cycle de sept poèmes dramatiques et incantatoires qui donne son titre à l’ensemble du livre, met en scène les rencontres, les errances et les propos alternés d’un ‘‘je’’ englué dans une passion malheureuse et d’un marin originaire des Îles Canaries, échoué à Anvers, et appelé Garcia. À l’origine, ce long poème fut écrit en marge de tableaux du peintre  manière, le ‘‘naufragé’’ du titre concerne au bout du compte tous les acteurs impliqués dans l’écriture (et dans la lecture) de ce long cycle de poèmes composé avec doigté et sur un ton vibrant qui ne faiblit pas… »

manière, le ‘‘naufragé’’ du titre concerne au bout du compte tous les acteurs impliqués dans l’écriture (et dans la lecture) de ce long cycle de poèmes composé avec doigté et sur un ton vibrant qui ne faiblit pas… »

C’est, pour ainsi dire, un tout aussi merveilleux petit livre que les Notes pour servir à ma biographie (an UNeventful one)

C’est, pour ainsi dire, un tout aussi merveilleux petit livre que les Notes pour servir à ma biographie (an UNeventful one)  Un peintre de talent fera une meilleure copie qu’un barbouilleur. De même, de deux hommes ayant une égale connaissance d’une langue étrangère, ce sera le plus artiste, le plus poète, des deux, qui fera la meilleure traduction. » Reprenant une idée développée dans son article de 1913, Larbaud évoque l’appel

Un peintre de talent fera une meilleure copie qu’un barbouilleur. De même, de deux hommes ayant une égale connaissance d’une langue étrangère, ce sera le plus artiste, le plus poète, des deux, qui fera la meilleure traduction. » Reprenant une idée développée dans son article de 1913, Larbaud évoque l’appel

Aurélie Choné & Philippe Hamman : Faut-il rendre la ville invisible ? Retours sur le « modèle nordique » d’urbanisme durable

Aurélie Choné & Philippe Hamman : Faut-il rendre la ville invisible ? Retours sur le « modèle nordique » d’urbanisme durable Bente Christensen : L’argent et la vie : la littérature pour jeunes filles dans la Norvège de l’entre-deux-guerres

Bente Christensen : L’argent et la vie : la littérature pour jeunes filles dans la Norvège de l’entre-deux-guerres

* Les 10 poèmes de Rozalie Hirs publiés dans ce numéro sont extraits de

* Les 10 poèmes de Rozalie Hirs publiés dans ce numéro sont extraits de

Des estampes japonaises d’une coloration ravis- sante, et dont l’artiste possède quelques rares exemplaires, s’encadrent entre les souvenirs de quelques maîtres, ses amis : Une gravure de Brac- quemond ; une eau-forte de Rodin

Des estampes japonaises d’une coloration ravis- sante, et dont l’artiste possède quelques rares exemplaires, s’encadrent entre les souvenirs de quelques maîtres, ses amis : Une gravure de Brac- quemond ; une eau-forte de Rodin

Comment Philippe Zilcken devint-il peintre, alors que son père, qui occupait une haute fonction dans le gouvernement hollandais, était un violoncelliste de talent, ami de Henri Wieniawski, de Sarasate, de Planté, de Camille Saint-Saëns, avec lesquels il exécutait de la musique de chambre, d’une façon remarquable ?

Comment Philippe Zilcken devint-il peintre, alors que son père, qui occupait une haute fonction dans le gouvernement hollandais, était un violoncelliste de talent, ami de Henri Wieniawski, de Sarasate, de Planté, de Camille Saint-Saëns, avec lesquels il exécutait de la musique de chambre, d’une façon remarquable ?

Comme Mauve aussi, il s’est toujours appliqué à mettre en pratique le conseil de Corot : « D’abord, le ton et puis, la couleur ». De là vient que Zilcken réussit toujours à rendre la physio- nomie véritable de chacune des contrées qu’il a visitées. Il ne s’est pas essayé, par exemple, à l’instar de quel- ques autres, à se créer une palette d’orientaliste mais, lors de ses séjours en Algérie, il s’est contenté de travailler en plein air et d’en rapporter des œuvres sincères par le coloris comme par l’expression.

Comme Mauve aussi, il s’est toujours appliqué à mettre en pratique le conseil de Corot : « D’abord, le ton et puis, la couleur ». De là vient que Zilcken réussit toujours à rendre la physio- nomie véritable de chacune des contrées qu’il a visitées. Il ne s’est pas essayé, par exemple, à l’instar de quel- ques autres, à se créer une palette d’orientaliste mais, lors de ses séjours en Algérie, il s’est contenté de travailler en plein air et d’en rapporter des œuvres sincères par le coloris comme par l’expression.  C’est là qu’il fit bâtir Hélène-Villa où, en 1892, il offrit l’hospitalité à

C’est là qu’il fit bâtir Hélène-Villa où, en 1892, il offrit l’hospitalité à

d’Amsterdam, que Zilcken venait de graver, d’après

d’Amsterdam, que Zilcken venait de graver, d’après  Bientôt, en effet, par l’intermédiaire de la maison Goupil de La Haye, Zilcken était mis en rapport avec le célèbre collectionneur américain, Sam P. Avery, qui, après avoir acheté un certain nombre de ses eaux-fortes, souhaita posséder tout son œuvre. C’est ainsi qu’à sa mort, Sam P. Avery put léguer 650 eaux-fortes et pointes-sèches de Zilcken à la Public library de New York, le seul endroit où se trouve la collection complète des estampes du maître.

Bientôt, en effet, par l’intermédiaire de la maison Goupil de La Haye, Zilcken était mis en rapport avec le célèbre collectionneur américain, Sam P. Avery, qui, après avoir acheté un certain nombre de ses eaux-fortes, souhaita posséder tout son œuvre. C’est ainsi qu’à sa mort, Sam P. Avery put léguer 650 eaux-fortes et pointes-sèches de Zilcken à la Public library de New York, le seul endroit où se trouve la collection complète des estampes du maître. En 1900, le musée du Luxembourg acquit une œuvre de trois cents estampes de Zilcken : Rotterdam en possède une centaine ; Venise lui achetait récemment une suite de six estampes originales repré- sentant la Venise intime, où l’artiste a transporté les qualités acquises dans un travail de gravures de grande reproduction. Citons surtout La grandeur déchue, dont il a fait l’eau-forte parallèlement au tableau, et qui est, comme celui-ci, d’une gran- deur de style incomparable.

En 1900, le musée du Luxembourg acquit une œuvre de trois cents estampes de Zilcken : Rotterdam en possède une centaine ; Venise lui achetait récemment une suite de six estampes originales repré- sentant la Venise intime, où l’artiste a transporté les qualités acquises dans un travail de gravures de grande reproduction. Citons surtout La grandeur déchue, dont il a fait l’eau-forte parallèlement au tableau, et qui est, comme celui-ci, d’une gran- deur de style incomparable. Enfin, c’est l’Algérie où il fait un long séjour en 1909 et d’où il rapporte une cinquantaine d’œuvres, dont quelques-unes expo- sées à Paris, en février 1910, au salon des Orien- talistes, faisaient noter dans le Figaro, par l’éminent critique Arsène Alexandre « la discrétion et l’aristo- cratique harmonie des peintures algériennes de M. P. Zilcken, l’éminent peintre hollandais ».

Enfin, c’est l’Algérie où il fait un long séjour en 1909 et d’où il rapporte une cinquantaine d’œuvres, dont quelques-unes expo- sées à Paris, en février 1910, au salon des Orien- talistes, faisaient noter dans le Figaro, par l’éminent critique Arsène Alexandre « la discrétion et l’aristo- cratique harmonie des peintures algériennes de M. P. Zilcken, l’éminent peintre hollandais ». Le dernier voyage de Zilcken en Algérie marquera dans sa carrière d’artiste, car surabondante y fut sa récolte d’œuvres de vie et de beauté.

Le dernier voyage de Zilcken en Algérie marquera dans sa carrière d’artiste, car surabondante y fut sa récolte d’œuvres de vie et de beauté. C’est la Casbah fantas- tique que sa plume nous peint et où, comme le dit Léonce Benédite dans sa belle « Préface » au livre de Zilcken, « l’artiste s’émerveille devant le spectacle pittoresque, fortement exotique, violemment, mais har- monieusement coloré des foules grouillantes, dont les flots se heurtent dans le dédale tortueux de ruelles étroites, montantes, profondes, où passent des populations mélangées et bigarrées d’indigènes magnifiques, dans leurs élégantes draperies ou leurs oripeaux sordides ».

C’est la Casbah fantas- tique que sa plume nous peint et où, comme le dit Léonce Benédite dans sa belle « Préface » au livre de Zilcken, « l’artiste s’émerveille devant le spectacle pittoresque, fortement exotique, violemment, mais har- monieusement coloré des foules grouillantes, dont les flots se heurtent dans le dédale tortueux de ruelles étroites, montantes, profondes, où passent des populations mélangées et bigarrées d’indigènes magnifiques, dans leurs élégantes draperies ou leurs oripeaux sordides ». C’est Un matin à Biskra (le Paradis du désert) où, en deux ou trois traits d’une délicatesse infinie, il nous retrace, dans une pointe sèche, le portrait de la femme mauresque assise contre le mur de sa vieille demeure ; c’est la tête enturbannée de Fathma, la négresse et celle d’Haopadja et la femme du Sud, il arrive à faire ressortir admira- blement les caractères particuliers à chacun de ces types. Il nous montre, avec une douceur émue, les graves Marabouts blancs, pieusement recueillis, au fond des larges avenues baignées dans la lumière.

C’est Un matin à Biskra (le Paradis du désert) où, en deux ou trois traits d’une délicatesse infinie, il nous retrace, dans une pointe sèche, le portrait de la femme mauresque assise contre le mur de sa vieille demeure ; c’est la tête enturbannée de Fathma, la négresse et celle d’Haopadja et la femme du Sud, il arrive à faire ressortir admira- blement les caractères particuliers à chacun de ces types. Il nous montre, avec une douceur émue, les graves Marabouts blancs, pieusement recueillis, au fond des larges avenues baignées dans la lumière. Sa vie, entièrement dévouée aux siens et à son art, il la passe tantôt, « sous les ciels perlés, argentés des Ruysdael et des Van Goyen, où les chevauchées des nuages légers tamisent la lumière » ; tantôt parmi les cyprès sombres et les clairs aman- diers de la Provence

Sa vie, entièrement dévouée aux siens et à son art, il la passe tantôt, « sous les ciels perlés, argentés des Ruysdael et des Van Goyen, où les chevauchées des nuages légers tamisent la lumière » ; tantôt parmi les cyprès sombres et les clairs aman- diers de la Provence