Jean van Dongen,

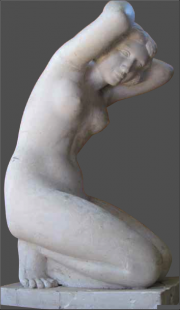

sculpteur et céramiste

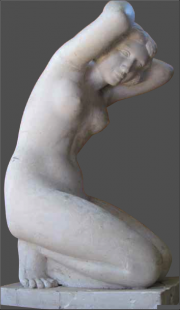

Statue en plâtre, coll. part., © xdl-Vieux Marly 2011

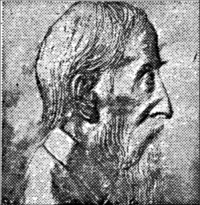

Dans une étude récente – publiée dans le cadre des célébrations nationales commémorant le 150e anniversaire de la naissance d’Aristide Maillol –, Anne Lajoix s’est penchée non sur le célèbre Kees van Dongen, mais sur un frère de ce dernier, Jan, dit Jean (1). L’historienne de l’art a exhumé quelques éléments biographiques relatifs à cet artiste qui, après avoir rejoint son aîné à Paris en 1904, passa une grande partie de sa vie à Marly-le-Roi. Appuyant son propos sur de magnifiques illustrations de créations peu connues, elle expose les deux facettes du talent de Jean : son œuvre de céramiste d’une part, son travail de praticien auprès de Maillol d’autre part : « C’est en 1922 qu’Aristide Maillol (1861-1944) fait la connaissance du sculpteur et céramiste Jean van Dongen, avec lequel il tisse des liens amicaux et dont il fait son principal praticien ‘‘taillant le marbre et cuisant les céramiques de ce dernier (Maillol) dans le four de son atelier situé à Marly-

Dans une étude récente – publiée dans le cadre des célébrations nationales commémorant le 150e anniversaire de la naissance d’Aristide Maillol –, Anne Lajoix s’est penchée non sur le célèbre Kees van Dongen, mais sur un frère de ce dernier, Jan, dit Jean (1). L’historienne de l’art a exhumé quelques éléments biographiques relatifs à cet artiste qui, après avoir rejoint son aîné à Paris en 1904, passa une grande partie de sa vie à Marly-le-Roi. Appuyant son propos sur de magnifiques illustrations de créations peu connues, elle expose les deux facettes du talent de Jean : son œuvre de céramiste d’une part, son travail de praticien auprès de Maillol d’autre part : « C’est en 1922 qu’Aristide Maillol (1861-1944) fait la connaissance du sculpteur et céramiste Jean van Dongen, avec lequel il tisse des liens amicaux et dont il fait son principal praticien ‘‘taillant le marbre et cuisant les céramiques de ce dernier (Maillol) dans le four de son atelier situé à Marly- le-Roi, près de celui de Maillol’’. Selon Dina Vierny, Maillol, véritable solitaire qui ne choisissait que des praticiens sculpteur de métier, comme Rodin, a travaillé ‘‘très longtemps’’ avec lui. Il se peut aussi que les essais de Maillol en céramique aient créé une connivence avec Jean van Dongen. » (2)

le-Roi, près de celui de Maillol’’. Selon Dina Vierny, Maillol, véritable solitaire qui ne choisissait que des praticiens sculpteur de métier, comme Rodin, a travaillé ‘‘très longtemps’’ avec lui. Il se peut aussi que les essais de Maillol en céramique aient créé une connivence avec Jean van Dongen. » (2)

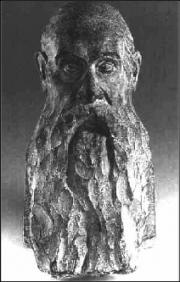

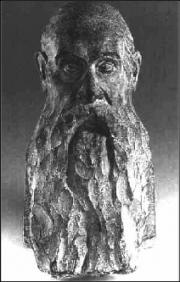

Buste de Maillol, par J. van Dongen

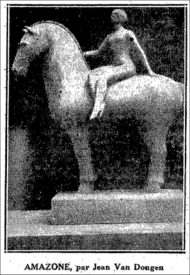

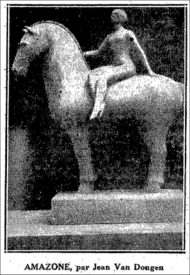

C’est semble-t-il entre les années 1925 et 1935 que Jean van Dongen va acquérir un début de renommée. Ainsi, à l’occasion d’une exposition abritée par la galerie René Drouet, l’auteur Ernest Tisserand écrit dans L’Européen du 17 juillet 1929 : « Et c’est un véritable plaisir de trouver à côté de cette œuvre riche, colorée, pénétrante [celle de Herbo], les pièces céramiques de Jean Van Dongen. Grand monsieur, Jean Van Dongen ! Sculpteur savant, technicien instruit de tous les arts du feu, il est du Nord lui aussi – et il n’en est pas. Car son inspiration reste toute méditerranéenne. En regardant les chiens qu’il a sculptés, et exécutés lui-même dans les terres réfractaires qu’il affectionne, nous pensons au chacal Anubis […]. Les ressouvenirs ne sont chez lui que tradition, enseignement, formation. Il y a quelque chose de tout à fait jeune dans sa facture, bien plus, quelque chose qui, sans emprunt direct, n’oublie pas cependant ce que ce siècle doit à cinquante ans de rénovation céramique. Car, sculpteur ou potier, Jean van Dongen est avant tout un céramiste. Il sculpte en fonction du feu. Il tourne ses modèles en fonction de ce qui fait la vie moderne. Décorateur né, il veut que son décor, pour discret qu’il soit, éclate nettement sur la douce matière de sa terre. Et nous mettons très haut certains plats aux poissons, certains vases très calmes où quelques filets d’un noir métallique  confèrent une vie réellement palpitante à la belle matière vitrifiée par le feu. Aussi bien, son amazone est célèbre, ses biches, ses serpents, sa tortue, ses paons. Mais recherchez ses pots et ses plats, où se conjuguent les plus méritants efforts, les plus louables réussites. »

confèrent une vie réellement palpitante à la belle matière vitrifiée par le feu. Aussi bien, son amazone est célèbre, ses biches, ses serpents, sa tortue, ses paons. Mais recherchez ses pots et ses plats, où se conjuguent les plus méritants efforts, les plus louables réussites. »

Coupe cache-pot au masque, © coll. part.

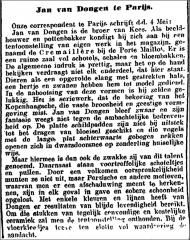

NRC, 5 mai 1927 (PDF)

Tant en France qu’aux Pays-Bas, la presse s’intéresse en effet un tout petit peu aux travaux de ce frère qui restera néanmoins toujours dans l’ombre de Kees et que ce dernier ne semble pas avoir particulièrement mis en avant – si ce n’est parfois à travers ses propres œuvres, en l’invitant à occuper une modeste place à ses côtés (3) ou sans doute en l’introduisant dans les cénacles mondains. On trouve par exemple trace de Jean dans l’Algemeen Handelsblad à l’occasion de la « fermeture » de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes (1925) ; évoquant les travaux qu’entraîne la fin de cette manifestation réussie, le correspondant néerlandais du quotidien revient sur les difficultés financières que rencontre le couturier Paul Poiret, difficultés d’autant plus criantes que ses trois péniches ont été boudées par le public : « le beau chien berger de Jo (sic) van

Tant en France qu’aux Pays-Bas, la presse s’intéresse en effet un tout petit peu aux travaux de ce frère qui restera néanmoins toujours dans l’ombre de Kees et que ce dernier ne semble pas avoir particulièrement mis en avant – si ce n’est parfois à travers ses propres œuvres, en l’invitant à occuper une modeste place à ses côtés (3) ou sans doute en l’introduisant dans les cénacles mondains. On trouve par exemple trace de Jean dans l’Algemeen Handelsblad à l’occasion de la « fermeture » de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes (1925) ; évoquant les travaux qu’entraîne la fin de cette manifestation réussie, le correspondant néerlandais du quotidien revient sur les difficultés financières que rencontre le couturier Paul Poiret, difficultés d’autant plus criantes que ses trois péniches ont été boudées par le public : « le beau chien berger de Jo (sic) van  Dongen (le frère de Kees, dont les céramiques originales étaient utilisées sur les péniches ; il les cuit lui-même dans un four qu’il a installé quelque part dans la banlieue ouest de Paris) à l’entrée de la péniche Amours n’avait plus rien à surveiller depuis un moment déjà puisqu’on avait arrêté prématurément l’exploitation de l’embarcation » (4).

Dongen (le frère de Kees, dont les céramiques originales étaient utilisées sur les péniches ; il les cuit lui-même dans un four qu’il a installé quelque part dans la banlieue ouest de Paris) à l’entrée de la péniche Amours n’avait plus rien à surveiller depuis un moment déjà puisqu’on avait arrêté prématurément l’exploitation de l’embarcation » (4).

De Sumatra Post, 9 juin 1927

Vase cornet à décor d'un bois ombragé

où s'amusent des personnages

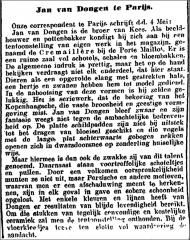

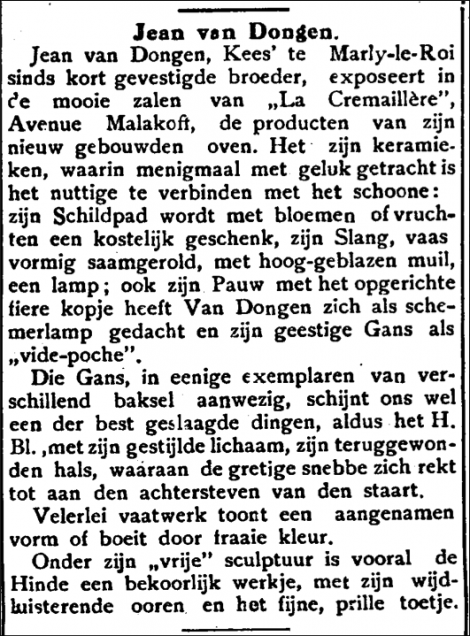

Au printemps 1927, Jean van Dongen expose des céramiques à La Crémaillère, ce dont le De Sumatra Post (« Jan van Dongen », 9 juin 1927), Le Petit Parisien (Vanderpyl, « Salons et expositions », 3 mai 1927) ou encore le NRC (« Jan van Dongen te Parijs », 5 mai 1927) se font l’écho : si le correspondant de ce dernier journal émet quelques réserves relativement à l’inspiration de l’artiste – Fritz-René Vanderpyl parle lui de « l’élégant et ingénieux Jean van Dongen » –, les visiteurs ont tout de même pu admirer une tortue, un serpent (lampe en forme de vase), un paon (lampe), des oies (vide poche ; différents exemplaires), diverses pièces de vaisselle ainsi que des sculptures dont La Biche.

Au printemps 1927, Jean van Dongen expose des céramiques à La Crémaillère, ce dont le De Sumatra Post (« Jan van Dongen », 9 juin 1927), Le Petit Parisien (Vanderpyl, « Salons et expositions », 3 mai 1927) ou encore le NRC (« Jan van Dongen te Parijs », 5 mai 1927) se font l’écho : si le correspondant de ce dernier journal émet quelques réserves relativement à l’inspiration de l’artiste – Fritz-René Vanderpyl parle lui de « l’élégant et ingénieux Jean van Dongen » –, les visiteurs ont tout de même pu admirer une tortue, un serpent (lampe en forme de vase), un paon (lampe), des oies (vide poche ; différents exemplaires), diverses pièces de vaisselle ainsi que des sculptures dont La Biche.

AH, 27 décembre 1928 (PDF)

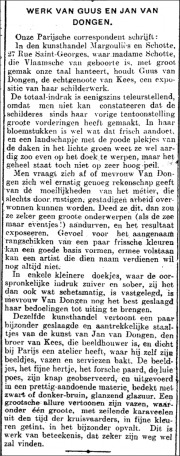

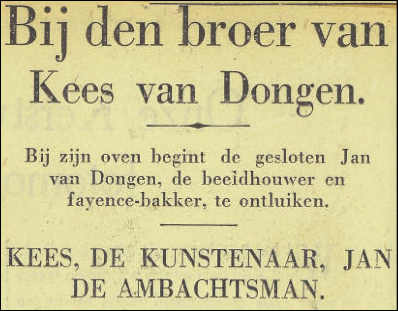

« Werk van Guus en Jan van Dongen [Œuvres de Guus et Jan van Dongen] » titre de son côté l’Algemeen Handelsblad le 27 décembre 1928 : à la galerie Margouliès et Schotte, 27 rue Saint-Georges, Guus, l’épouse de Kees expose des toiles (que le journaliste n’apprécie guère), et Jean certaines de ses œuvres « séduisantes et particulièrement réussies » : faon délicat, cheval robuste, chat se prélassant et des vases dont un grand figurant des caravelles de l’époque des croisades. En 1929, La Semaine Parisienne mentionne son nom comme exposant ; de même Le Petit Parisien du 26 mars 1931, à propos d’une exposition de poteries chez Javal et Bourdeaux. En novembre 1932, le mensuel Ons Eigen Tijdschrift lui consacre quelques pages (p. 21-23) sous la plume d’un certain Van den Eeckhout : « Jan van Dongen, pottebakker » [Jean van Dongen, céramiste]. Anne Lajoix mentionne encore : « Bij den broer van Kees Van Dongen [Chez le frère de Kees van Dongen] », article paru dans De Telegraaf du 24 décembre 1933.

« Werk van Guus en Jan van Dongen [Œuvres de Guus et Jan van Dongen] » titre de son côté l’Algemeen Handelsblad le 27 décembre 1928 : à la galerie Margouliès et Schotte, 27 rue Saint-Georges, Guus, l’épouse de Kees expose des toiles (que le journaliste n’apprécie guère), et Jean certaines de ses œuvres « séduisantes et particulièrement réussies » : faon délicat, cheval robuste, chat se prélassant et des vases dont un grand figurant des caravelles de l’époque des croisades. En 1929, La Semaine Parisienne mentionne son nom comme exposant ; de même Le Petit Parisien du 26 mars 1931, à propos d’une exposition de poteries chez Javal et Bourdeaux. En novembre 1932, le mensuel Ons Eigen Tijdschrift lui consacre quelques pages (p. 21-23) sous la plume d’un certain Van den Eeckhout : « Jan van Dongen, pottebakker » [Jean van Dongen, céramiste]. Anne Lajoix mentionne encore : « Bij den broer van Kees Van Dongen [Chez le frère de Kees van Dongen] », article paru dans De Telegraaf du 24 décembre 1933.

Jarre aux poissons, coll. part.

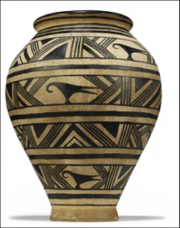

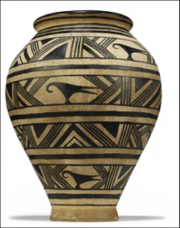

« Puis, nous dit l’historienne, c’est le grand silence : plus d’articles, plus de traces. La seule chose que nous sachions est, qu’après la Seconde guerre, il a donné des dessins ou des projets pour un décor de service en porcelaine chez Bernardaud à Limoges. Jean van Dongen rencontrait un vif succès auprès des amateurs américains. Aujourd’hui ses œuvres figurent au Musée promenade de Marly, au musée national de Céramique de Sèvres, au Musée national Picasso, à Paris, et dans quelques collections privées. De temps à autre, ses céramiques et ses sculptures apparaissent sur le marché de l’art, comme cet autoportrait en plâtre d’une hauteur de 52 cm, aux États-Unis le 2 février 2008 ou bien à l’Hôtel des ventes de Paris. Les quelques pièces que nous connaissons portent la marque d’une inspiration puisée aux répertoires des arts exhumés par l’archéologie à l’époque, même certains thèmes comme son Amazone exposée en 1929. Si les formes des plats, des coupes ou des vases, sont relativement traditionnelles, les décors peints toujours stylisés (lignes ondées, enroulements, damiers ou hachures) irradient de modernité par les couleurs d’un grand raffinement, des bruns, des noirs, des jaunes et des bleus. En revanche, certaines interprétations du règne animal sont parfois surprenantes hormis quelques belles réussites comme sa boîte cobra. »

« Puis, nous dit l’historienne, c’est le grand silence : plus d’articles, plus de traces. La seule chose que nous sachions est, qu’après la Seconde guerre, il a donné des dessins ou des projets pour un décor de service en porcelaine chez Bernardaud à Limoges. Jean van Dongen rencontrait un vif succès auprès des amateurs américains. Aujourd’hui ses œuvres figurent au Musée promenade de Marly, au musée national de Céramique de Sèvres, au Musée national Picasso, à Paris, et dans quelques collections privées. De temps à autre, ses céramiques et ses sculptures apparaissent sur le marché de l’art, comme cet autoportrait en plâtre d’une hauteur de 52 cm, aux États-Unis le 2 février 2008 ou bien à l’Hôtel des ventes de Paris. Les quelques pièces que nous connaissons portent la marque d’une inspiration puisée aux répertoires des arts exhumés par l’archéologie à l’époque, même certains thèmes comme son Amazone exposée en 1929. Si les formes des plats, des coupes ou des vases, sont relativement traditionnelles, les décors peints toujours stylisés (lignes ondées, enroulements, damiers ou hachures) irradient de modernité par les couleurs d’un grand raffinement, des bruns, des noirs, des jaunes et des bleus. En revanche, certaines interprétations du règne animal sont parfois surprenantes hormis quelques belles réussites comme sa boîte cobra. »

Plat au décor de poissons et vagues, coll. Musée-promenade

de Marly-le-Roi/ Louveciennes, © MPML-Brejat Harry

Un grand silence, une existence passée dans la discrétion. L’entretien qu’a eu en 1968 la journaliste Jo Manassen (1918-2004) avec Dolly, la fille de Kees, nous apprend peu de choses si ce n’est que Jean van Dongen entretient de très bonnes relations avec sa nièce – elle possède certaines de ses œuvres chez elle, des statuettes –, laquelle l’aime beaucoup et lui  rend souvent visite à Marly. Dolly regrette de ne plus voir son père. Elle raconte que c’est Jean qui a été steward sur un bateau naviguant vers l’Amérique, et non pas Kees comme le veut la légende (5).

rend souvent visite à Marly. Dolly regrette de ne plus voir son père. Elle raconte que c’est Jean qui a été steward sur un bateau naviguant vers l’Amérique, et non pas Kees comme le veut la légende (5).

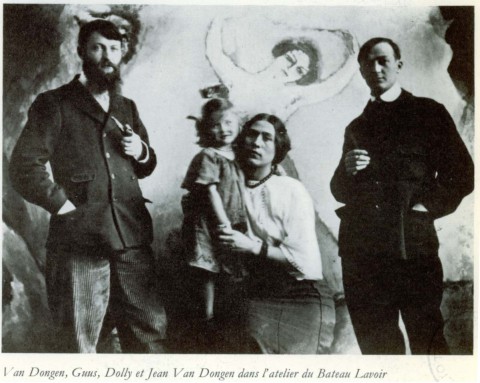

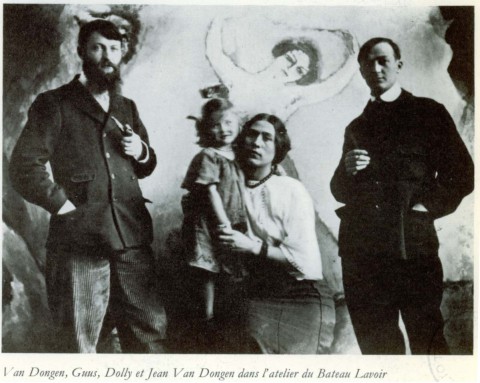

L’époque est loin où la petite Dolly posait pour son père et où Jan était « chez lui » chez son frère.

Vase cornet en céramique polychrome à décor de motifs géométriques

La presse hollandaise, qui ne semble pas même avoir signalé la disparition de Jan van Dongen en 1970, nous livre malgré tout de temps à autre quelques données fragmentaires. En 1975, une partie de la collection de J. Heijberg, ancien professeur à l’académie de Rotterdam où Kees a suivi des cours, est vendue : des dessins et des aquarelles de l’aîné, mais aussi une photographie représentant celui-ci – tenant un chat – avec son frère et Guus (6).

En 1976, le musée De Dubbele Palmboom de Delfshaven a hérité d’un portrait en bronze de 1917 représentant Johan van Dongen, réalisé par son fils Jean. Il appartenait à Mme A. Dahme qui en a fait don au musée. Le père de Mme Dahme a suivi des cours aux Beaux-Arts avec Kees van Dongen. Les deux familles étaient liées. Mme Dahme a très bien connu Jean : « Certes bien moins célèbre que son frère, il n’en était pas moins un grand artiste. » (7)

En 1976, le musée De Dubbele Palmboom de Delfshaven a hérité d’un portrait en bronze de 1917 représentant Johan van Dongen, réalisé par son fils Jean. Il appartenait à Mme A. Dahme qui en a fait don au musée. Le père de Mme Dahme a suivi des cours aux Beaux-Arts avec Kees van Dongen. Les deux familles étaient liées. Mme Dahme a très bien connu Jean : « Certes bien moins célèbre que son frère, il n’en était pas moins un grand artiste. » (7)

Dolly van Dongen, 1987

Le 1er juin 1987, le journal Het Vrije Volk redonne la parole à Dolly. Sous le titre « Kees van Dongen, de allergrootste [Kees van Dongen, le plus grand de tous] », Joris Boddaert relate en effet sa rencontre avec Antonia van Dongen alors que celle-ci effectue un bref séjour à Rotterdam à l’occasion de l’inauguration d’une stèle représentant son père, réalisée par Willem Verbon (1921-2003). Ce sculpteur en profite pour préciser au journaliste : « D’ailleurs, saviez-vous que son frère Jan était lui aussi un immense artiste, certes dans un autre domaine ? Ce Jan a commencé comme céramiste.

Le 1er juin 1987, le journal Het Vrije Volk redonne la parole à Dolly. Sous le titre « Kees van Dongen, de allergrootste [Kees van Dongen, le plus grand de tous] », Joris Boddaert relate en effet sa rencontre avec Antonia van Dongen alors que celle-ci effectue un bref séjour à Rotterdam à l’occasion de l’inauguration d’une stèle représentant son père, réalisée par Willem Verbon (1921-2003). Ce sculpteur en profite pour préciser au journaliste : « D’ailleurs, saviez-vous que son frère Jan était lui aussi un immense artiste, certes dans un autre domaine ? Ce Jan a commencé comme céramiste.  Kees l’a fait venir à Paris où il a travaillé au service du marchand d’art Vollard. Une chose que presque personne ne sait : il a ‘‘agrandi’’ les sculptures de personne de moins que Maillol, le continuateur de Rodin. Les jardins du Louvre en regorgent. Cet ‘‘agrandissement’’, c’est une technique particulière que peu d’artistes maîtrisent. Jan est au moins aussi intéressant que son frère. »

Kees l’a fait venir à Paris où il a travaillé au service du marchand d’art Vollard. Une chose que presque personne ne sait : il a ‘‘agrandi’’ les sculptures de personne de moins que Maillol, le continuateur de Rodin. Les jardins du Louvre en regorgent. Cet ‘‘agrandissement’’, c’est une technique particulière que peu d’artistes maîtrisent. Jan est au moins aussi intéressant que son frère. »

D. Cunin

Kees van Dongen, par W. Verbon, relief, détail

Plat au poisson, Sèvres, Musée national de Céramique

(1) « Jean van Dongen (1883-1970) praticien d’Aristide Maillol et céramiste », Le Vieux Marly, 2011, p. 78-103.

(2) Anne Lajoix, art. cit., p. 80.

J. van Dongen, Plat creux

(3) Dans le quotidien néerlandais De Telegraaf (31/10/1907), le critique et peintre Conrad Kickert commente une exposition qui a lieu au Cercle artistique de Rotterdam. Il relève quelques noms dont celui de Cees (sic) van Dongen qui expose entre autres un portrait luministe de Jan van Dongen tendant à rendre le caractère de la personne dans une gamme de bleus. L’année suivante, le publiciste Alexandre Cohen mentionne Jean – qui présente un buste de son frère « méritoire et très expressif » – à l’occasion d’une grande exposition (90 œuvres environ) chez Bernheim, à Paris : « Kees van Dongen 1892-1908 » (De Telegraaf, 6 décembre 1908). Anne Lajoix mentionne que Jean a également « exposé au côté de son frère Kees, chez Bernheim », en 1913.

(3) Dans le quotidien néerlandais De Telegraaf (31/10/1907), le critique et peintre Conrad Kickert commente une exposition qui a lieu au Cercle artistique de Rotterdam. Il relève quelques noms dont celui de Cees (sic) van Dongen qui expose entre autres un portrait luministe de Jan van Dongen tendant à rendre le caractère de la personne dans une gamme de bleus. L’année suivante, le publiciste Alexandre Cohen mentionne Jean – qui présente un buste de son frère « méritoire et très expressif » – à l’occasion d’une grande exposition (90 œuvres environ) chez Bernheim, à Paris : « Kees van Dongen 1892-1908 » (De Telegraaf, 6 décembre 1908). Anne Lajoix mentionne que Jean a également « exposé au côté de son frère Kees, chez Bernheim », en 1913.

(4) « De tentonstelling gesloten », Algemeen Handelsblad, 13 novembre 1925.

(5) Jo Manassen, « Kees van Dongen in de ogen van zijn dochter », Het Vrije Volk, 4 mai 1968.

(5) Jo Manassen, « Kees van Dongen in de ogen van zijn dochter », Het Vrije Volk, 4 mai 1968.

(6) « Herinneringen aan Parijse Kees », De Telegraaf, 24 avril 1975.

(7) « Dubbele Palmboom : ‘‘Van Dongen’’ », Het Vrije Volk, 6 avril 1976.

Nu, bronze

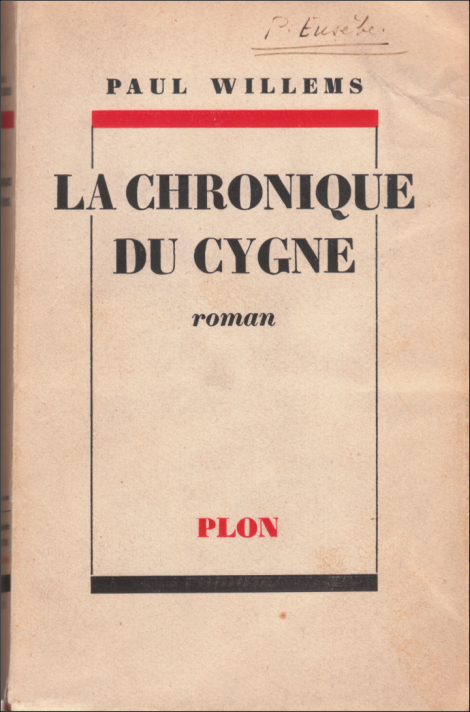

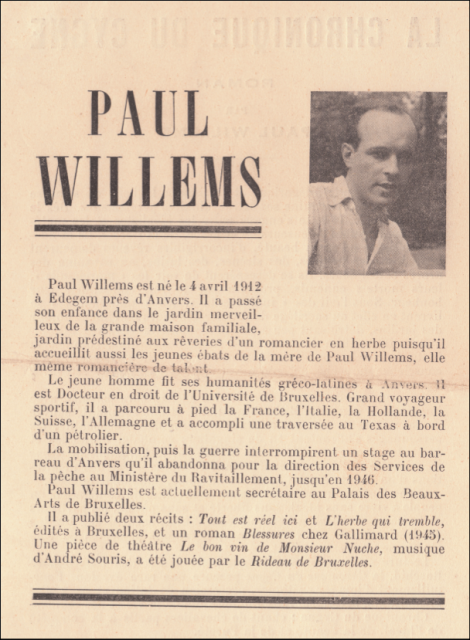

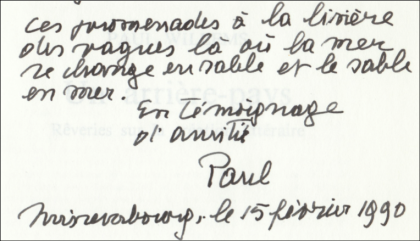

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. » (source)

Après ses études secondaires à Anvers et un périple de deux mois dans l'Atlantique, il entreprend le droit à l'Université libre de Bruxelles et lit Joyce, Hamsun et Lawrence. Il se spécialise en droit maritime, puis il voyage en France où il rend visite à Giono, et séjourne en Bavière où il découvre le romantisme allemand qui, par le biais de la peinture — il est fasciné par l'œuvre de Caspar David Friedrich — et de l'écriture — il lit avec passion Novalis, Kleist et Brentano s'attache au mystère des choses. Revenu en Belgique après cet apprentissage majeur, il devient avocat stagiaire au barreau d'Anvers, puis il entre, pendant les années de guerre, au service du ravitaillement, et épouse Elza De Groodt. Le roman qu'il a commencé à son retour d'Allemagne est publié en 1941 : Tout est réel ici. Dans ce texte frémissant d'images, de subtiles analogies font peu à peu disparaître la frontière entre le prosaïque et le merveilleux, le quotidien et le rêve. Une même dimension féerique marque L'Herbe qui tremble (1942), une sorte de journal intime mêlé de récits, et La Chronique du cygne (1949). » Après avoir composé une importante œuvre dramatique traduite et jouée à l’étranger, il « revient, avec La Cathédrale de brume (1984), Le Pays noyé (1990) et Le Vase de Delft (1995) à la forme narrative de ses débuts. Dans ces récits de longueur variable — qui, tous, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à ce que l'auteur appelle la mémoire profonde et éclairent l'ensemble de son œuvre —, il tente, en une démarche proche du cheminement initiatique, de cerner d'invisibles blessures et des bonheurs ineffables, de percevoir le dédoublement du monde, d'entrevoir l'envers des choses, de saisir un instant leur autre dimension. Sur tout cela, il s'interroge en autobiographe et en sourcier de l'imaginaire qui passe imperceptiblement de la vie à la littérature, du souvenir à sa transposition poétique dans Un arrière-pays. Rêveries sur la création littéraire (1989). Ce qui se donne à lire, dans ce commentaire qu'il adresse à ses jeunes lecteurs, au cours d'une série de conférences données à Louvain-la-Neuve, est une véritable poétique de la mémoire. » (source)  « On ne peut que se réjouir de la réédition chez Espace Nord du troisième roman de Paul Willems (après Tout est réel ici et Blessures), tombé dans l’oubli depuis sa parution chez Plon en 1949. Même si l’ouvrage ne connut qu’un succès tout relatif et si la critique l’a largement négligé (renvoyons toute- fois à l’excellente analyse de Véronique Jago-Antoine dans le n°5 de Textyles, novembre 1988, p. 23-42), il marque une étape importante dans la carrière de l’auteur, qui se lança par la suite dans la carrière théâtrale que l’on connaît, pour ne revenir à la forme narrative qu’en 1984.

« On ne peut que se réjouir de la réédition chez Espace Nord du troisième roman de Paul Willems (après Tout est réel ici et Blessures), tombé dans l’oubli depuis sa parution chez Plon en 1949. Même si l’ouvrage ne connut qu’un succès tout relatif et si la critique l’a largement négligé (renvoyons toute- fois à l’excellente analyse de Véronique Jago-Antoine dans le n°5 de Textyles, novembre 1988, p. 23-42), il marque une étape importante dans la carrière de l’auteur, qui se lança par la suite dans la carrière théâtrale que l’on connaît, pour ne revenir à la forme narrative qu’en 1984. Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). » (source : Hubert Roland, « Willems (Paul), La Chronique du Cygne. Lecture de Ginette Michaux », Textyles, n° 23, 2003, p. 133-134)

Il devient ainsi limpide que les oppositions apparemment binaires ne résistent pas à une lecture attentive ; car la lutte impitoyable qui fait s’affronter les forces du Bien et du Mal (le combat entre deux conceptions de la vie et deux visions de la langue, pour le dire avec Ginette Michaux) se joue davantage à l’intérieur de chaque lieu et de chaque personnage, plutôt qu’elle ne les fait se dresser l’un contre l’autre. La dimension poétique de la fiction va ainsi de pair chez Willems avec la conviction que ‘‘[l]e vrai s’infiltre dans le faux, brouillant les pistes, approfondissant la signification par l’ambiguïté et par le paradoxe, montrant que le négatif est à l’œuvre partout, qu’aucune pensée ne pourra jamais être tenue pour bonne’’ (p. 326). » (source : Hubert Roland, « Willems (Paul), La Chronique du Cygne. Lecture de Ginette Michaux », Textyles, n° 23, 2003, p. 133-134)

C’est l’averse qui comp- te, la fermeté fléchée des traits qui pointent, les zébrures d’un saule pleureur général. Chez

C’est l’averse qui comp- te, la fermeté fléchée des traits qui pointent, les zébrures d’un saule pleureur général. Chez

Même chez Giacometti et Eugène Leroy, on n’a pas cette faculté à faire sauter le carcan de la scène, ce côté mise en boîte d’une statuaire où quelqu’un sinon quelque chose a pris la pose. Chez Dierickx, nous sommes passés à un niveau de l’Art qui généralement n’a pas été perçu et qui, s’il l’était, ferait passer l’art mondial pour ce qu’il est : celui d’une insipide province dans une galaxie où elle n’aurait pas son mot à dire. C’est une question de force maintenue dans sa douleur. Il faut chercher

Même chez Giacometti et Eugène Leroy, on n’a pas cette faculté à faire sauter le carcan de la scène, ce côté mise en boîte d’une statuaire où quelqu’un sinon quelque chose a pris la pose. Chez Dierickx, nous sommes passés à un niveau de l’Art qui généralement n’a pas été perçu et qui, s’il l’était, ferait passer l’art mondial pour ce qu’il est : celui d’une insipide province dans une galaxie où elle n’aurait pas son mot à dire. C’est une question de force maintenue dans sa douleur. Il faut chercher  avènement accroche ici et là des points d’ancrages évoquant des monceaux de ruines errantes, des édifices murmurés cor- respond bien à cette impression mutilée où clignotent, face aux œu- vres de

avènement accroche ici et là des points d’ancrages évoquant des monceaux de ruines errantes, des édifices murmurés cor- respond bien à cette impression mutilée où clignotent, face aux œu- vres de

Dongen (le frère de Kees, dont les céramiques originales étaient utilisées sur les péniches ; il les cuit lui-même dans un four qu’il a installé quelque part dans la banlieue ouest de Paris) à l’entrée de la péniche Amours n’avait plus rien à surveiller depuis un moment déjà puisqu’on avait arrêté prématurément l’exploitation de l’embarcation »

Dongen (le frère de Kees, dont les céramiques originales étaient utilisées sur les péniches ; il les cuit lui-même dans un four qu’il a installé quelque part dans la banlieue ouest de Paris) à l’entrée de la péniche Amours n’avait plus rien à surveiller depuis un moment déjà puisqu’on avait arrêté prématurément l’exploitation de l’embarcation »

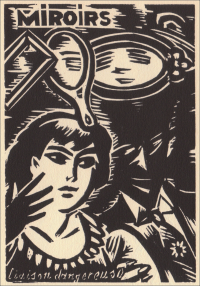

« La personnalité la plus marquante du groupe des ‘’Cinq’’ est sans conteste Frans Masereel (1889-1972) : ‘’un gars joyeux, malgré l’amertume qu’on décèle dans plusieurs œuvres, un idéaliste sans cesse meurtri par l’injustice et la violence’’. Cette caractérisation par Roger Avermaete révèle l’influence fascinante que Masereel exerçait sur les jeunes de Lumière. À leurs yeux, il était la voix xylographique qui contribuerait à donner forme et force à leurs idées pacifistes, qui les consolerait, au besoin, de leurs déceptions. Masereel a été extrêmement productif. Pendant la Grande Guerre déjà, il accéda au style qui le marque. Son travail journalistique en Suisse, pour Les Tablettes entre 1916 et 1919 et pour La Feuille entre 1917 et 1920, se caractérisait par le ton agressif qui intéressait Lumière. Son ton lapidaire et direct se retrouve dans les publications ultérieures. Les éditions populaires bon marché de l’Allemand Kurt Wolff furent brûlées par les nazis, qui n’y voyaient que de l’art décadent. Dans les pays de l’Est et en Chine, l’œuvre de Masereel jouit d'une grande popularité, sans doute à cause de son engagement pour les petites gens. Comme d’autres confrères, Masereel a gravé régulièrement de vastes cycles dont le rythme fait songer aux premiers chefs-d’œuvre du cinéma muet. Les 167 gravures de Mon livre d'heures de 1919 constituent un exemple classique du genre. » (

« La personnalité la plus marquante du groupe des ‘’Cinq’’ est sans conteste Frans Masereel (1889-1972) : ‘’un gars joyeux, malgré l’amertume qu’on décèle dans plusieurs œuvres, un idéaliste sans cesse meurtri par l’injustice et la violence’’. Cette caractérisation par Roger Avermaete révèle l’influence fascinante que Masereel exerçait sur les jeunes de Lumière. À leurs yeux, il était la voix xylographique qui contribuerait à donner forme et force à leurs idées pacifistes, qui les consolerait, au besoin, de leurs déceptions. Masereel a été extrêmement productif. Pendant la Grande Guerre déjà, il accéda au style qui le marque. Son travail journalistique en Suisse, pour Les Tablettes entre 1916 et 1919 et pour La Feuille entre 1917 et 1920, se caractérisait par le ton agressif qui intéressait Lumière. Son ton lapidaire et direct se retrouve dans les publications ultérieures. Les éditions populaires bon marché de l’Allemand Kurt Wolff furent brûlées par les nazis, qui n’y voyaient que de l’art décadent. Dans les pays de l’Est et en Chine, l’œuvre de Masereel jouit d'une grande popularité, sans doute à cause de son engagement pour les petites gens. Comme d’autres confrères, Masereel a gravé régulièrement de vastes cycles dont le rythme fait songer aux premiers chefs-d’œuvre du cinéma muet. Les 167 gravures de Mon livre d'heures de 1919 constituent un exemple classique du genre. » (

*

*