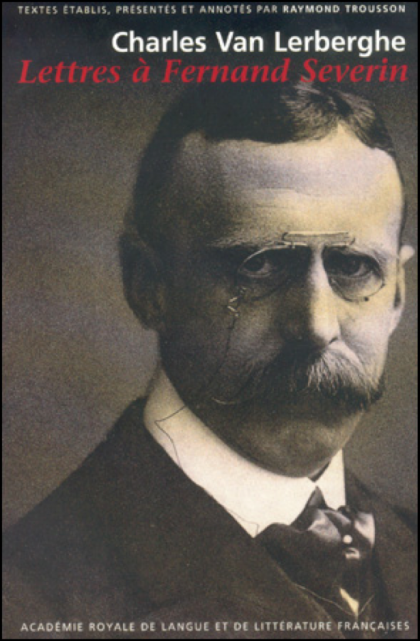

Conte hollandais de Charles Van Lerberghe

Au cours de ses années de formation, l’auteur de La Chanson d’Ève a écrit des contes restés longtemps confidentiels. « Si j’étais Dieu ou comment je devins écrivain » ne présente pas la même composante merveilleuse et féérique que les autres textes regroupés dans les Contes hors du temps. Il privilégie plutôt l’enchantement propre à l’enfance.

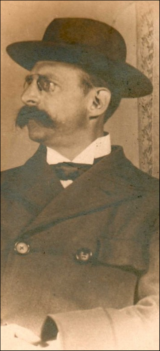

« Issu de cette bourgeoisie gantoise francophone dont proviennent aussi Grégoire Le Roy et Maurice Maeterlinck, Charles Van Lerberghe s’impose rapidement dans le milieu littéraire national. Comme ses amis d’enfance, il publie des poèmes dans les revues de l’avant-garde : La Jeune Belgique, Le Réveil, La Wallonie. Avec Les Flaireurs, il montre sa capacité de rompre avec les genres en vogue. Cette pièce dépourvue d’intrigue et tout entière vouée à la suggestion de l’indicible est la première leçon du drame symboliste auquel l’auteur de Pelléas et Mélissande donnera bientôt une forme pleinement aboutie. »

Paul Aron, « Lecture », Contes hors du temps, Espace Nord, Labor, 1992, p. 147-148.

Si j’étais Dieu ou comment je devins écrivain

J’ai été élevé dans une petite ville de la Hollande, non loin de la mer. (Moulins à vent. Canaux. Ponts. Tulipes. Jacinthes, etc.). Nous étions calmes, d’une quiétude de ruminants ; mais autant nos corps étaient tranquilles, autant nos esprits s’agitaient intérieurement, comme si, là aussi, des moulins avaient tourné sous un ciel nuageux.

L’enseignement pratique qu’on nous donnait, suivant les sages traditions, subissait, dans nos têtes, les plus étranges métamorphoses. Rien de plus pondéré, de plus positif, et quels résultats inattendus !

Il n’y avait pas au monde d’écoliers plus attentifs et plus tranquilles. D’ailleurs tout était si tranquille dans cette petite ville ! À peine un hanneton en mai, une carriole, une sirène au large, un âne qui brait, le vent ou le bruit lointain de la mer.

Notre professeur était un vieux prêtre, fort savant et pratique. Il aimait les lettres, avait lu Jansénius, Descartes, et savait réciter Boileau par cœur. Par contre il était d’une ignorance crasse, énorme, fabuleuse en mathématiques, et c’était un saint homme. Il prisait, avait de grandes lunettes et un air doux et rêveur à la Spinoza.

Notre professeur était un vieux prêtre, fort savant et pratique. Il aimait les lettres, avait lu Jansénius, Descartes, et savait réciter Boileau par cœur. Par contre il était d’une ignorance crasse, énorme, fabuleuse en mathématiques, et c’était un saint homme. Il prisait, avait de grandes lunettes et un air doux et rêveur à la Spinoza.

Un jour de composition il nous donna, suivant son habitude, un beau sujet. Nous restions le bec en l’air, mordant nos plumes d’oie, car on écrivait encore avec des plumes d’oie en ma jeunesse.

- Vous traiterez, dit-il, – et c’était pour le prix, on était en juin, – ce sujet-ci :

« Que feriez-vous si vous étiez Dieu ? »

Ce sujet me surprend un peu, aujourd’hui, quand j’y songe, mais en ce temps il ne me surprenait guère, ni moi, ni personne.

Dieu, dans notre éducation religieuse, était une personne aussi familière – quoique plus mystérieuse, – que le bourgmestre, le curé, le meunier ou le barbier du village, et la question n’avait pas plus d’importance que si on nous avait demandé ce que nous ferions si nous étions ces personnes-là. Peut-être aurions-nous même été plus embarrassés ?

C’était d’ailleurs la manie de notre vénérable maître de nous proposer ce genre de questions si à la portée d’imaginations enfantines. C’est ainsi que nous avions déjà eu, cette même année, à répondre à la question : que feriez-vous si vous étiez un tigre ? Que feriez-vous si vous étiez le vent ?

C’était d’ailleurs la manie de notre vénérable maître de nous proposer ce genre de questions si à la portée d’imaginations enfantines. C’est ainsi que nous avions déjà eu, cette même année, à répondre à la question : que feriez-vous si vous étiez un tigre ? Que feriez-vous si vous étiez le vent ?

Invariablement certains d’entre nous, traitaient moralement la question, sans efforts d’imagination excessifs. Étaient-ils tigres, ils se faisaient doux comme des agneaux, ne dévoraient personne, enseignaient, par leur exemple, la douceur à toute leur espèce. Etaient-ils vent, ils faisaient tourner doucement les ailes ou les voiles des bons meuniers et des bons marins et s’obstinaient à ne pas souffler sur celles des méchants. Ils ne renversaient jamais une cheminée honnête et se promenaient au milieu des jupons avec une hollandaise modestie. Le professeur approuvait cette moralité dans l’art, mais ne l’encourageait pas littérairement. Ces vues lui semblaient courtes ; il préférait les imaginatifs, les vents ou les tigres qui y allaient rondement de leur métier de tigre ou de vent et à qui arrivaient des aventures étranges que lui-même n’avait pas prévues. J’étais de ceux-là et – pourquoi y mettrais-je une fausse modestie ? – le premier de ceux-là.

Donc, ce beau jour-là, je commençai par écrire en grands caractères, sur ma feuille de papier :

Ce que je ferais si j’étais Dieu ! puis je mis ma plume en bouche et réfléchis en regardant le ciel bleu par la fenêtre.

Ce que je ferais ? Pas quelque chose de banal, bien sûr, sans quoi je ne décrocherais certes pas le premier prix d’amplification française.

Il faut faire, me dis-je, quelque chose de rare, de surhumain, d’absolument divin. Étant Dieu je dois agir en conséquence... et je me creusai la tête comme on creuse un grand trou avant d’y jeter l’humble gland qui doit devenir un chêne.

Il faut faire, me dis-je, quelque chose de rare, de surhumain, d’absolument divin. Étant Dieu je dois agir en conséquence... et je me creusai la tête comme on creuse un grand trou avant d’y jeter l’humble gland qui doit devenir un chêne.

Que diable ferais-je si j’étais Dieu, me dis-je ?... Du bien, beaucoup de bien ?... Ah ! Zut ! C’est ça qui serait peu drôle et peu nouveau ; ça se trouve déjà dans le catéchisme ; il ne fait que ça du matin au soir, quand il ne dort pas !...

Du mal, alors ? Non, j’avais trop bon cœur ; je n’aurais pas tiré la patte à une mouche. Mais que ferais-je donc ?... Je devenais nerveux. Sur l’horloge, au-dessus du maître, la grande aiguille avançait. Il me semblait que le maître me regardait d’un œil narquois qui voulait dire : Il ne trouve pas ; je l’ai attrapé ! Il ne sait pas ce qu’il ferait s’il était Dieu et mord son porte-plume.

Et en effet je cherchais vainement. J’avais pensé : ne plus être Dieu, devenir homme ?... Il l’a déjà fait... Une bête ? Il l’a fait aussi... Que n’a-t-il fait déjà ? Devenir le diable ? J’avais peur de blasphémer....

Je regardai de nouveau le ciel ; puis mes regards tombèrent dans la rue et je fus distrait par des gamins qui y faisaient l’école buissonnière, presque sous nos fenêtres, et y jouaient à la toupie.

J’ai toujours aimé jouer à la toupie. En Hollande et surtout dans notre ville, le pavé de petites briques est lisse comme un tapis de billard. Puis, il faisait si beau ! Que je voudrais jouer à la toupie, pensais-je, au lieu de me creuser ainsi la tête ! Voilà qui serait divin !

Hein ? Quoi ? Si je mettais tout bonnement ça ? C’est déjà pas banal, pour sûr ! J’exultais et me frottais les mains ; le maître pensa : il a trouvé ! Et pendant deux heures ma plume grinça sur le papier, dans son style naïf et fruste. D’ailleurs, je le savais, l’idée pour notre maître était tout, la forme peu de chose, pourvu qu’elle fût du genre sublime.

Hein ? Quoi ? Si je mettais tout bonnement ça ? C’est déjà pas banal, pour sûr ! J’exultais et me frottais les mains ; le maître pensa : il a trouvé ! Et pendant deux heures ma plume grinça sur le papier, dans son style naïf et fruste. D’ailleurs, je le savais, l’idée pour notre maître était tout, la forme peu de chose, pourvu qu’elle fût du genre sublime.

Donc, j’écrivis : Si j’étais Dieu, je voudrais jouer à la toupie ; c’est ce qu’il y a de plus amusant au monde !

Cette proposition émise, je réfléchis de nouveau. Avec quelle toupie ? La toupie hollandaise ?...

Une idée sublime me traversa l’esprit. Je prendrais le monde dans une main et un long fil dans l’autre, puis frrrt !... tourne ! Elle serait lancée dans l’espace et bourdonnerait ! Je courrais derrière avec un fouet et taperais dessus. Tourne, vieille toupie, tourne ! Puis, je la lèverais entre deux doigts et la ferais tourner dans ma main ; puis je la laisserais tomber de nouveau dans l’espace et fouette !... Tout à coup, je m’arrêtai d’écrire, bouleversé. Une idée me traversait la tête : Est-ce bien nouveau ? Que diable ! Dieu sait si ce n’est pas ça qu’il fait de toute éternité ?

Ce qu’en dit le curé y ressemble dans tous les cas beaucoup!

Charles Van Lerberghe

(conte publié en 1910, réédité en 1931 dans les Contes hors du temps)

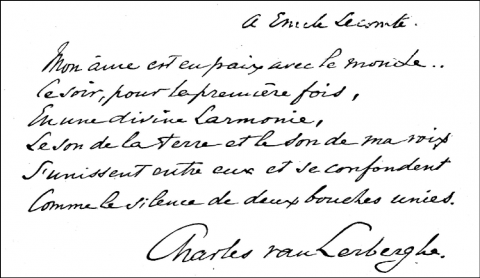

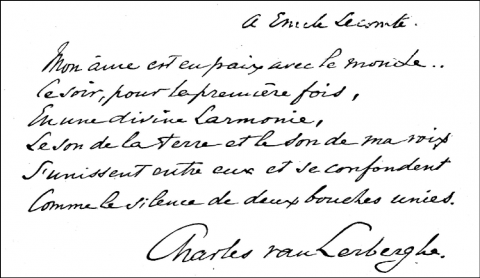

poème autographe (fac-similé), Le Thyrse, 1921, p. 77

À l’idée d’une traduction égalisatrice procédant par translation, équivalence latérale – s’oppose la joie d’une traduction respiratoire, idiote et descendant dans le corps idiot, dans la matière incompréhensible de chaque langue. (Marius Victorinus : « Ni Dieu ni la matière ne se peuvent comprendre exactement. ») Chaque fois que l’on veut entendre au fond d’une langue, il faut lire non seulement la surface, mais lire dedans et dessous ; c’est l’expérience d’un voyage dans un grand puits de mémoire et d’oubli. Il faut se réjouir lorsque l’on tombe et trébuche sur ce qui ne peut-être traduit. Là est la profondeur du langage : il va jusque dans la matérialité obscure de la langue à un.

À l’idée d’une traduction égalisatrice procédant par translation, équivalence latérale – s’oppose la joie d’une traduction respiratoire, idiote et descendant dans le corps idiot, dans la matière incompréhensible de chaque langue. (Marius Victorinus : « Ni Dieu ni la matière ne se peuvent comprendre exactement. ») Chaque fois que l’on veut entendre au fond d’une langue, il faut lire non seulement la surface, mais lire dedans et dessous ; c’est l’expérience d’un voyage dans un grand puits de mémoire et d’oubli. Il faut se réjouir lorsque l’on tombe et trébuche sur ce qui ne peut-être traduit. Là est la profondeur du langage : il va jusque dans la matérialité obscure de la langue à un.

Notre professeur était un vieux prêtre, fort savant et pratique. Il aimait les lettres, avait lu Jansénius, Descartes, et savait réciter Boileau par cœur. Par contre il était d’une ignorance crasse, énorme, fabuleuse en mathématiques, et c’était un saint homme. Il prisait, avait de grandes lunettes et un air doux et rêveur à la Spinoza.

Notre professeur était un vieux prêtre, fort savant et pratique. Il aimait les lettres, avait lu Jansénius, Descartes, et savait réciter Boileau par cœur. Par contre il était d’une ignorance crasse, énorme, fabuleuse en mathématiques, et c’était un saint homme. Il prisait, avait de grandes lunettes et un air doux et rêveur à la Spinoza. C’était d’ailleurs la manie de notre vénérable maître de nous proposer ce genre de questions si à la portée d’imaginations enfantines. C’est ainsi que nous avions déjà eu, cette même année, à répondre à la question : que feriez-vous si vous étiez un tigre ? Que feriez-vous si vous étiez le vent ?

C’était d’ailleurs la manie de notre vénérable maître de nous proposer ce genre de questions si à la portée d’imaginations enfantines. C’est ainsi que nous avions déjà eu, cette même année, à répondre à la question : que feriez-vous si vous étiez un tigre ? Que feriez-vous si vous étiez le vent ?  Il faut faire, me dis-je, quelque chose de rare, de surhumain, d’absolument divin. Étant Dieu je dois agir en conséquence... et je me creusai la tête comme on creuse un grand trou avant d’y jeter l’humble gland qui doit devenir un chêne.

Il faut faire, me dis-je, quelque chose de rare, de surhumain, d’absolument divin. Étant Dieu je dois agir en conséquence... et je me creusai la tête comme on creuse un grand trou avant d’y jeter l’humble gland qui doit devenir un chêne. Hein ? Quoi ? Si je mettais tout bonnement ça ? C’est déjà pas banal, pour sûr ! J’exultais et me frottais les mains ; le maître pensa : il a trouvé ! Et pendant deux heures ma plume grinça sur le papier, dans son style naïf et fruste. D’ailleurs, je le savais, l’idée pour notre maître était tout, la forme peu de chose, pourvu qu’elle fût du genre sublime.

Hein ? Quoi ? Si je mettais tout bonnement ça ? C’est déjà pas banal, pour sûr ! J’exultais et me frottais les mains ; le maître pensa : il a trouvé ! Et pendant deux heures ma plume grinça sur le papier, dans son style naïf et fruste. D’ailleurs, je le savais, l’idée pour notre maître était tout, la forme peu de chose, pourvu qu’elle fût du genre sublime.

« Elle est ma pensée, Psyché si l’on veut, la Muse comme on disait jadis : moi et un certain idéal que j’ai non seulement de la jeune fille et de ses songeries, mais d’une âme féminine, très douce et pure, très tendre et rêveuse, très sage et en même temps très voluptueuse, très capricieuse, très fantasque. L’âme que j’ai dû avoir dans une autre existence, lorsque l’homme n’existait pas encore et que tout le monde avait encore un peu une âme de jeune Ève. » (extrait d’une lettre de Charles Van Lerberghe à Albert Mockel, décembre 1903)

« Elle est ma pensée, Psyché si l’on veut, la Muse comme on disait jadis : moi et un certain idéal que j’ai non seulement de la jeune fille et de ses songeries, mais d’une âme féminine, très douce et pure, très tendre et rêveuse, très sage et en même temps très voluptueuse, très capricieuse, très fantasque. L’âme que j’ai dû avoir dans une autre existence, lorsque l’homme n’existait pas encore et que tout le monde avait encore un peu une âme de jeune Ève. » (extrait d’une lettre de Charles Van Lerberghe à Albert Mockel, décembre 1903)