L'ENFANT ET LE VIEIL HOMME

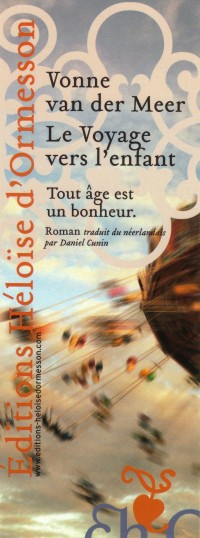

Troisième roman de Vonne van der Meer en traduction française (éditions Héloïse d’Ormesson). Non pas le dernier volet de la trilogie de l’île frisonne – ça viendra peut-être –, mais une histoire dérangeante qui nous emmène sur les traces de Julia, femme prête à tout pour adopter un enfant.

LE MOT DE L’EDITEUR

Quand Julia aperçoit un siège enfant sur une bicyclette, son désir de maternité s’affirme et elle rêve d’un bébé avec Max, son mari. Or le couple ne peut pas avoir d’enfant. Dans l’espoir d’adopter, ils décident alors de partir au Pérou, où ils iront de surprises en défaites. Et rencontreront Pablo qui, loin d’être le nourrisson tant espéré, changera leur vie à jamais.

Vonne van der Meer nous éblouit par son écriture limpide qui cerne les craquelures du quotidien. Son histoire forte et juste déborde d’émotions.

EXTRAIT

Dans l’appartement d’en face, la femme était en train d’entreposer sur son balcon les gâteaux qu’elle venait de cuire. Bientôt, quand le soir tomberait, son mari rentrerait du travail, garant sa voiture au coin de la rue avant d’en soulever le capot. Il ne se mettrait pas, à l’inverse de ce que Julia avait cru la première fois, à bricoler son moteur mais étendrait dessus une bâche. Sur cette bâche, il poserait les gâteaux préparés par sa femme ; dans le coffre grand ouvert, il entreposerait des boîtes de biscuits. Si la vente ne marchait pas bien, ils mettraient tout dans la voiture et tenteraient leur chance une ou deux rues plus loin. La femme allongerait son bébé sur la banquette arrière pour qu’il dorme et ne rentrerait que lorsqu’elle aurait vendu tous les gâteaux.

Elle empaqueta son bébé dans une pièce de tissu aux rayures vives, plus ou moins semblable à celle que Julia avait achetée à Puno. Elle fredonna la chanson qu’elle chantait toujours pour son enfant. À chaque fois, Julia captait quelques paroles : Es tu risa en tus ojos, la luz del mundo… Tu risa me hace libre…

Julia sortit son morceau d’étoffe de l’armoire et l’étendit sur le lit. Elle roula quelques vêtements dans une serviette qu’elle posa sur le tissu. Elle s’était entrainée jusqu’à parvenir à le jeter sur son dos en un mouvement fluide. À plusieurs reprises, ayant songé que son enfant ne serait peut-être pas un bébé, elle avait alourdi le paquet avec un oreiller, ses chaussures de marche et un dictionnaire.

Cette fois, le paquet était tellement léger qu’elle le sentait à peine dans son dos. Elle s’endormit avec lui. C’est bien plus tard – il faisait déjà nuit dehors –, alors qu’elle s’avançait vers le lavabo, quelques petites culottes à la main, qu’elle remarqua dans le miroir qu’elle le portait toujours.

Lecture de Thomas Roman, Parutions.com, 24/08/2009

« Vonne van der Meer trace cette errance à deux, en fait une véritable solitude, de main de maître. Sous sa plume, marionnette triste, Julia incarne mille itinéraires, dix-mille, des milliers ; ceux de femmes dont l’horloge biologique devient ce mécanisme grippé, déboussolé. Une fable aussi sur le besoin d’ “être avec”, et les solutions offertes par l’existence, jusqu’aux plus surprenantes. Vous lirez… Vous verrez… Une écriture sèche, blanche, dure parfois, qui convainc tout à fait. »

Lecture de Jeanne Garcin, Femmes, septembre 2009

« Elle est professeur de lettres classiques, lui est architecte. Max et Julia s’aiment depuis dix ans mais désespèrent de fonder une famille. Las d’attendre que le miracle opère, le couple se lance dans l’aventure de l’adoption.

« Elle est professeur de lettres classiques, lui est architecte. Max et Julia s’aiment depuis dix ans mais désespèrent de fonder une famille. Las d’attendre que le miracle opère, le couple se lance dans l’aventure de l’adoption.

Par le biais du jeune duo et au fil de son parcours à travers le Pérou, le périple quotidien viendra sans cesse nourrir l’épopée humaine. De découvertes en déceptions, de désillusions en espérances renouvelées, Le Voyage vers l’enfant figure avant tout l’intense expérience d’une vie. Heureuse coïncidence par ailleurs, c’est une écriture tout en rondeur et en limpidité qui sert ce chemin déployé vers la maternité. A cette féminité ambiante, Vonne van der Meer ajoute un très exigent soucis du détail. Minutieusement relatée, chaque scène évoque une manière de tableau mouvant.

De cette prose quasi cinématographique découle une lecture éminemment visuelle : accolés les uns aux autres, les plans successifs laissent transparaître la possibilité d’un scénario. Rien d’étonnant à ce que, déjà attelé à l’adaptation sur grand écran, un cinéaste ait succombé à la séduisante intrigue. »

Lecture de Yaël Hirsch : ici

voir sur ce blog l’entretien avec l’auteur : ici

L'auteur présentera et dédicacera son livre le jeudi 8 octobre à 19h00 à l'Institut néerlandais, 121 rue de Lille, 75007 Paris : ici

La grande force de Patrick De Bruyn, c’est de livrer, à partir de données simples, et de gens comme tout le monde – sans déverser qui plus est des flots d’hémoglobine –, une histoire qui fait bien plus peur que le meilleur film d’horreur. Son roman, c’est une voiture au bord de laquelle il vous embarque pour foncer de bout en bout à 200 km/h sans vous donner l’occasion d’en redescendre. Dès les premières pages, cramponnez-vous : l’histoire vous prend d’emblée aux tripes. L’angoisse qui envahit le personnage principal ne tarde pas à vous submerger. Tout comme lui, vous vous retrouvez en plein cauchemar. Cerise sur le gâteau : l’humour est lui aussi au rendez-vous.

La grande force de Patrick De Bruyn, c’est de livrer, à partir de données simples, et de gens comme tout le monde – sans déverser qui plus est des flots d’hémoglobine –, une histoire qui fait bien plus peur que le meilleur film d’horreur. Son roman, c’est une voiture au bord de laquelle il vous embarque pour foncer de bout en bout à 200 km/h sans vous donner l’occasion d’en redescendre. Dès les premières pages, cramponnez-vous : l’histoire vous prend d’emblée aux tripes. L’angoisse qui envahit le personnage principal ne tarde pas à vous submerger. Tout comme lui, vous vous retrouvez en plein cauchemar. Cerise sur le gâteau : l’humour est lui aussi au rendez-vous.

thème récurrent des œuvres de Patrick De Bruyn, est ici contrarié par un manipulateur hors pair. Après ces 4 livres au titre commençant par le même préfixe, le romancier a publié en 2008

thème récurrent des œuvres de Patrick De Bruyn, est ici contrarié par un manipulateur hors pair. Après ces 4 livres au titre commençant par le même préfixe, le romancier a publié en 2008

« Elle est professeur de lettres classiques, lui est architecte. Max et Julia s’aiment depuis dix ans mais désespèrent de fonder une famille. Las d’attendre que le miracle opère, le couple se lance dans l’aventure de l’adoption.

« Elle est professeur de lettres classiques, lui est architecte. Max et Julia s’aiment depuis dix ans mais désespèrent de fonder une famille. Las d’attendre que le miracle opère, le couple se lance dans l’aventure de l’adoption.