Jozef Israëls, par Ph. Zilcken (1)

Philippe Zilcken consacre les 40 premières pages de ses Peintres hollandais modernes (Amsterdam, J.M. Schalekamp, 1893) à l’un de ses maîtres, Jozef Israëls (1824-1911). C’est ce texte que nous reproduisons en trois parties avec la plupart des illustrations qui l’accompagnent (certaines coquilles et maladresses stylistiques ont été corrigées). En 1890, avec l’écrivain naturaliste Frans Netscher, le graveur avait déjà rédigé Josef Israëls, l’homme et l’artiste, illustré de douze eaux-fortes de Willem Steelink, la première d’une assez longue série d'études biographiques qu’il devait, au fil des années, offrir aux amateurs d’art.

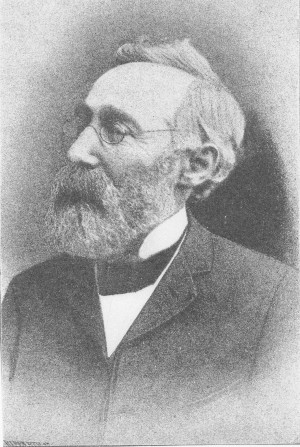

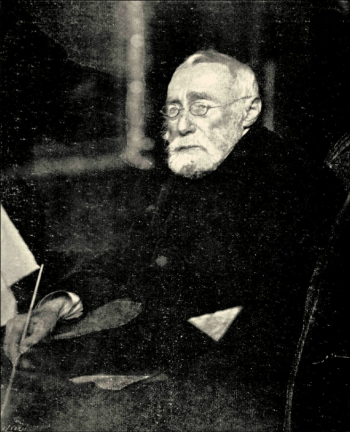

Jozef Israëls, photo p. 3

Dans ses souvenirs (1930), Zilcken raconte à propos de son enfance haguenoise : « Il est vraisemblable que la fréquentation d’artistes supérieurs (l’auteur songe surtout à Jozef Israëls, Anton Mauve et à Johannes Bosboom) contribua à développer en moi le goût de l’art, sous toutes ses formes. » Une page publiée plus tôt en néerlandais (Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, 1904) fournit quelques précisions sur les premières impressions qu’il a gardées du maître : « Peu de temps après que M. et Mme Israëls se furent installés à ’s-Gravenhage, j’ai eu le privilège, que mon jeune âge m’empêchait d’apprécier à sa juste valeur, de les rencontrer. Il nous arrivait, à mes parents et à moi, de rendre visite au Maître. À cette époque, leur demeure sise Koninginnegracht, bouillonnait encore de vie. Le dimanche après-midi, Tilde et Itje jouaient sur le rebord d’une fenêtre donnant sur la rue. Isaac montrait déjà alors une grande aisance à dessiner. (…) Depuis cette époque, j’ai eu l’honneur d’apprendre à mieux connaître Jozef Israëls ; à chaque fois, j’ai pu apprécier en lui le brillant causeur, l’observateur plein d’esprit, le penseur profond sans oublier bien entendu le peintre au talent et à la sensibilité rares. C’est d’ailleurs lui qui m’a encouragé à assumer une carrière artistique. Bien plus tard, il est venu quelques fois chez moi pour faire des pointes sèches ou pour imprimer une nouvelle estampe. Sous son contrôle et sa direction, j’ai écrit en 1893, à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, une biographie documentée pour la revue De Gids. Puis les années ont passé. Aujourd’hui, en janvier 1904 (le 27), Jozef Israëls a fêté ses 80 ans. Quatre-vingts années ! Dont près de soixante-dix passées à travailler. Car lorsque j’ai accompagné il y a peu le photographe qui se rendait dans son atelier pour faire de lui un (dernier) portrait, j’ai trouvé le peintre au travail, certes un peu voûté sans doute, un tout petit peu moins allègre, mais sémillant et s’activant comme à son habitude ! Sur les chevalets, plusieurs tableaux, une aquarelle blonde près de la fenêtre, et lui passant de l’un à l’autre de ces travaux en cours. Dans sa maison, tout a changé ; sa fille Mathilde a épousé il y a longtemps M. Cohen Tervaert ; Isaac habite depuis 1885 à Amsterdam et Aleida, son épouse, nous a quittés il y a déjà bien des années. Ainsi, cette maison autrefois si gaie et animée est aujourd’hui bien silencieuse. Mais ce qui n’a en rien changé, ce qui a gardé tout son allant et tout son esprit, c’est l’énergie de l’artiste qui, malgré son grand âge, travaille sans interruption et produit des œuvres que l’on rangera parmi ses plus admirables. Aujourd’hui encore, tout comme par le passé, Israëls “n’est heureux qu’avec son attirail de peintre”, ainsi que le disait un jour sa femme en ma présence. »

La « biographie » parue en 1894 que Zilcken mentionne est un texte qui occupe en réalité une vingtaine de pages dans la principale revue culturelle hollandaise du XIXe siècle, De Gids. De nombreux éléments sont repris par l’auteur dans Peintres hollandais modernes ; manquent toutefois l’évocation de l’intérieur de la demeure d’Israëls, où sont accrochées de multiples œuvres (de Eugène le Roux, Ary Scheffer, Josselin de Jong, Ingres, Millet, Mathijs Maris, Bosbomm, J.H. Weissenbruch, Lecouteux, Isaac Israëls, Mesdag, Daubigny…), ainsi que celle de l’atelier. On apprend par ailleurs que Jozef Israëls est aussi un grand lecteur des auteurs classiques « de tous les temps » ; il apprécie en particuliers Goethe et Heine.

D’autres écrits de Philippe Zilcken reviennent sur le rôle du mécène J. Staats Forbesqui a promu la peinture d’Israëls en Angleterre. En France, Israëls - qui s'est rendu quelquefois à Barbizon - a exposé des œuvres à plusieurs reprises, aux Expositions Universelles, au Salon d’Automne ou encore à l’occasion d’une exposition d’estampes au Grand Palais en 1906 où Zilcken était lui aussi représenté. Ce dernier est par ailleurs revenu sur la toile intitulée Rêverie dans un petit article de l’hebdomadaire De Amsterdammer (19 janvier 1902), toile entre-temps rebaptisée Méditation.

Une page d’Au jardin du passé résume plus ou moins ce que l’aquafortiste a pu écrire à propos de son aîné : « Josef Israëls est, quoi qu’on en dise, un de nos plus grands artistes du XIXe siècle. Destiné à devenir rabbin, très intelligent, son œuvre se ressent de sa jeunesse pauvre dans le nord du pays, ainsi que de ses idées philosophiques. Comme tant d’autres, Israëls alla à Paris dans l’atelier de Picot : mais la révolution de 48 le ramena en Hollande, “content de quitter la grande ville, où les hommes marchaient les uns sur les autres pour arriver à quelque chose...” Malade, il doit aller se reposer dans un village de pêcheurs, au bord de la mer du Nord, et c’est là, dans cette ambiance simple et saine, qu’il trouve sa voie. Dès lors, c’est le peuple – de pêcheurs surtout – qui l’attire et il rend toute leur vie mouvementée et dramatique souvent, dans un milieu admirablement pittoresque. Israëls a eu le don de magnifier la beauté, d’intensifier la nature ; comme chez Rodin, il y a chez lui de l’impalpable qui flotte autour de ses œuvres et ce “sentiment” transpose, au moyen de sa facture spontanée et personnelle, le plus humble sujet en pure symphonie de couleurs. Israëls avait un esprit très fin, parfois ironique. Un jour que je lui racontais avoir vu dans une collection un petit tableau attribué à lui qui me semblait quelque peu douteux, l’artiste me dit en souriant : “S’il est beau, il est véritable”, et quelques secondes après : “Moi je les trouve tous beaux !” Une autre fois, tant soit peu paradoxalement, il me dit avec beaucoup de justesse : “Ce que l’on a le moins en son pouvoir, c’est son propre travail”, voulant montrer par là combien ce que tout artiste cherche à exprimer reste loin de sa conception première. Le succès de ce volume (Zilcken parle ici de l’étude parue en 1890) me mena à écrire d’autres biographies d’artistes, et ainsi, j’ai pu contribuer à faire connaître nos grands peintres, trop peu appréciés en dehors de leur petite patrie. Un quart de siècle s’est écoulé depuis la mort de ces artistes, Mauve, les Maris, Israëls : une révolution mondiale a bouleversé les esprits aussi bien que les choses ; et les nouvelles générations ne sont souvent plus aptes à comprendre leur art élevé, profond. Néanmoins, ils resteront, de même que l’élite de leurs grands ancêtres, les Jan Steen, Vermeer, Rembrandt, non seulement par leurs qualités d’exécution, mais par le profond sentiment, si éloigné de toute sentimentalité qui anime et ennoblit leurs œuvres. »

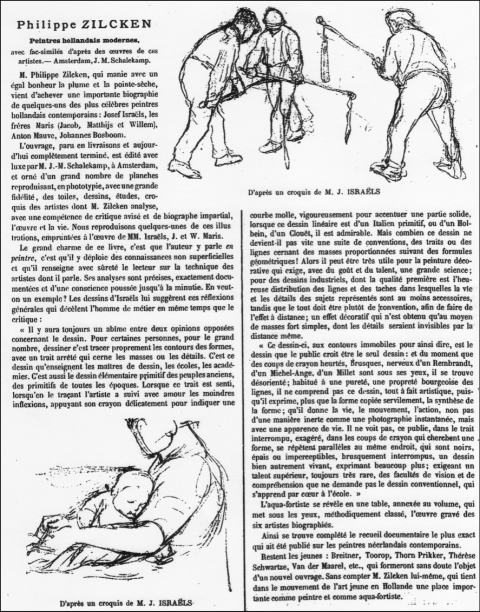

les Peintres Hollandais Modernes dans L'art Moderne, 27/05/1894 (PDF)

Avant les pages consacrées à Jozef Israëls, voici la préface des Peintres hollandais modernes ; elle présente la particularité d’avoir été revue par Verlaine lors du séjour qu’il effectua chez le peintre-graveur haguenois.

PRÉFACE

Nulle prétention littéraire. J’ai marché comme j’ai pu…

Michelet

Avant tout, un mot à propos de la langue employée : le Hollandais étant si peu su au delà des frontières des Pays-Bas, une langue étrangère s’imposait qui fût sue partout… où l’on s’occupe d’art et le français venait en premier lieu. Et maintenant, que le lecteur veuille excuser les incorrections et les barbarismes de langage, et ne considérer que l’intention, la pensée de l’auteur, et lui pardonner d’employer une langue dont il n’est pas le maitre.

Ce volume, commencé il y a déjà une couple d’années, mérite entièrement la critique que Jan Veth faisait à propos d'Israëls, la première de ces études.

Ce critique infiniment compétent disait avec une parfaite justesse que je m’arrêtais spécialement à certains détails caractéristiques ; en effet, ces essais sur nos grands contemporains sont avant tout une réunion de notes, tâchant de les faire mieux comprendre au public intelligent.

Ce ne sont que des souvenirs, des appréciations personnelles, des notes, enfin, explicatives le plus souvent, réunies avec l’espoir de faire mieux saisir l’évolution de l’art subtil, sincère, élevé, de ces artistes d’élite, à nombre de leurs contemporains, instruits sans doute, mais pas artistes eux-mêmes, et partant, ne sachant pas toujours concevoir les mobiles qui ont amené telle œuvre ou tel effet.

Et aussi avec l’espoir de faire aimer plus et mieux apprécier nos grands peintres par ceux qui ont en eux une fibre susceptible d’être cultivée, tâche délicate, mais exclusive, semble-t-il, de la critique.

Le moment n’est peut-être pas encore arrivé, ces artistes étant trop nos contemporains, pour juger définitivement la place qu’ils prendront dans l’histoire de l’art moderne. Nous sommes néanmoins convaincu comme nous l’avons toujours été, ayant avec nous l’aristocratie intellectuelle, que leurs œuvres resteront un des plus beaux titres de gloire de leur patrie pour les temps à venir, et que leur grande et belle probité de hauts artistes, d’esprits supérieurs, rayonnera avec intensité au milieu des ténèbres qui envelopperont leurs contemporains dans l’oubli.

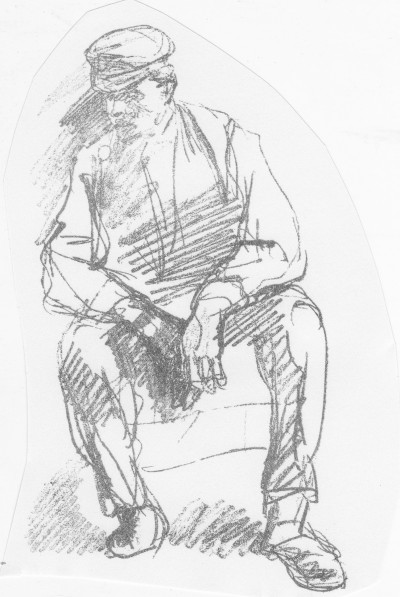

Peintres hollandais modernes, ill. p. 7

Quelques repères bibliographiques : un simple coup d’œil sur les publications portant sur Jozef Israëls permet de constater que le peintre, après avoir été apprécié de son vivant, a plus ou moins « disparu » durant une cinquantaine d’années ; le regain d’intérêt pour son œuvre date des années 1980 suite à une grande exposition consacrée à l’École de La Haye en 1983. Il existe un ouvrage assez volumineux de 1999 traduit en anglais : Dieuwertje Dekkers, Jozef Israëls (1824-1911), Zwolle, Waanders. Jozef Israëls a lui-même laissé des poèmes ainsi que le récit de son voyage en Espagne (traduit en allemand et en espagnol) ; il existe une version anglaise (trad. Alexander Louis Teixeira de Mattos) de son essai sur Rembrandt (voir sur www.archive.org, site qui propose également en PDF le texte de l'ouvrage anglais de J.E. Phythian, Jozef Israëls, Londres, 1912). Une thèse rédigée en néerlandais étudie les œuvres du maître représentant des pêcheurs. Une autre, disponible en anglais et intitulée : Art in Reproduction : Nineteenth-Century Prints after Lawrence Alma-Tadema, Jozef Israëls and Ary Scheffer, est consultable en ligne sur : www.narcis.info

Notons encore que Philippe Zilcken avait convaincu les éditeurs de l'ouvrage en plusieurs volumes Grands peintres français et étrangers (Paris, Launette, 1884-1886) de publier, outre son texte sur H.W. Mesdag, un article consacré à J. Israëls.

tous les fastes de la tragédie. Présenté comme thriller, il s’agit plutôt d’un passionnant roman de politique fiction de grande envergure, écrit avec maestria dans un style haletant et précis. Par l’étendue et la précision de sa documentation (notamment dans le domaine du zoroastrisme) et son sens architectonique de la construction, il s’apparente tout naturellement à des maîtres du genre tels que Ludlum, Clavell et surtout Forsyth, lequel a déjà fait appel à Mendes pour une anthologie américaine. » (H.-F. Jespers) Bob Mendes a promu en Flandre le faction-thriller ; son œuvre a été récompensée par quelques-uns des prix les plus prestigieux. (10)

tous les fastes de la tragédie. Présenté comme thriller, il s’agit plutôt d’un passionnant roman de politique fiction de grande envergure, écrit avec maestria dans un style haletant et précis. Par l’étendue et la précision de sa documentation (notamment dans le domaine du zoroastrisme) et son sens architectonique de la construction, il s’apparente tout naturellement à des maîtres du genre tels que Ludlum, Clavell et surtout Forsyth, lequel a déjà fait appel à Mendes pour une anthologie américaine. » (H.-F. Jespers) Bob Mendes a promu en Flandre le faction-thriller ; son œuvre a été récompensée par quelques-uns des prix les plus prestigieux. (10) Un de ses personnages de prédilection, Ansen Wagner, membre des services secrets européens, est une sorte de James Bond peu machiste ; les lecteurs ont pu suivre ses aventures publiées par l’éditeur d’Utrecht Bruna. Sans forcément abandonner la veine érotique ou humoristique, Vermeulen a ensuite quitté ce personnage pour s’attacher à des sujets « plus sérieux », en particulier l’écologie (Gif, Poison, 1999). Solo Race, qui évoque la pollution des mers, a reçu le Prix du Grand Jury (1988) ; Beau crime (1998) présente une juge d’instruction attirée tant par les hommes que par les femmes ; elle doit trouver le meurtrier d’une femme très sexy qui dirigeait une émission radiophonique nocturne consacrée à l’amour et à la sexualité. Quant à De Kat in het aquarium (Le Chat dans l’aquarium, 2003), il narre le cauchemar de couples qui ont gagné un séjour dans un endroit qu’ils croient idyllique. Bien que dénigré dans son pays, John Vermeulen a connu de grands succès de librairie, vendant des

Un de ses personnages de prédilection, Ansen Wagner, membre des services secrets européens, est une sorte de James Bond peu machiste ; les lecteurs ont pu suivre ses aventures publiées par l’éditeur d’Utrecht Bruna. Sans forcément abandonner la veine érotique ou humoristique, Vermeulen a ensuite quitté ce personnage pour s’attacher à des sujets « plus sérieux », en particulier l’écologie (Gif, Poison, 1999). Solo Race, qui évoque la pollution des mers, a reçu le Prix du Grand Jury (1988) ; Beau crime (1998) présente une juge d’instruction attirée tant par les hommes que par les femmes ; elle doit trouver le meurtrier d’une femme très sexy qui dirigeait une émission radiophonique nocturne consacrée à l’amour et à la sexualité. Quant à De Kat in het aquarium (Le Chat dans l’aquarium, 2003), il narre le cauchemar de couples qui ont gagné un séjour dans un endroit qu’ils croient idyllique. Bien que dénigré dans son pays, John Vermeulen a connu de grands succès de librairie, vendant des  De la même génération, on compte aussi Axel Bouts (né en 1938) qui, depuis près de trente ans, élabore une œuvre littéraire de qualité en choisissant parfois le roman policier : avec l’inspecteur Jan Toets, on découvre Courtrai, ville natale de l’auteur, ou bien un village flamand (Nieuwemaan, Nouvelle lune, 2001) ; on séjourne, avec entre autres Georges Simenon en personne, dans le Sud de la France (Rosé de Provence, 1992), entre Saint-Tropez et Aix-en-Provence. Au fil de ces romans « placides » qui sont aux antipodes des épais thrillers en vogue, on explore l’homme dans ses défauts et ses manquements. Sens de l’atmosphère et de l’intrigue également au rendez-vous dans Wolven (Loups, 1988), Het paradigma (Le Paradigme, 1991) qui a été porté à l’écran par la BRT, Résidence Elckerlyc (1996) et Elektrocutie (2003), des titres (ré)édités chez Davidsfonds. (12)

De la même génération, on compte aussi Axel Bouts (né en 1938) qui, depuis près de trente ans, élabore une œuvre littéraire de qualité en choisissant parfois le roman policier : avec l’inspecteur Jan Toets, on découvre Courtrai, ville natale de l’auteur, ou bien un village flamand (Nieuwemaan, Nouvelle lune, 2001) ; on séjourne, avec entre autres Georges Simenon en personne, dans le Sud de la France (Rosé de Provence, 1992), entre Saint-Tropez et Aix-en-Provence. Au fil de ces romans « placides » qui sont aux antipodes des épais thrillers en vogue, on explore l’homme dans ses défauts et ses manquements. Sens de l’atmosphère et de l’intrigue également au rendez-vous dans Wolven (Loups, 1988), Het paradigma (Le Paradigme, 1991) qui a été porté à l’écran par la BRT, Résidence Elckerlyc (1996) et Elektrocutie (2003), des titres (ré)édités chez Davidsfonds. (12) Quant à l’Anversois Staf Schoeters (Merksem, 1949), il accorde lui aussi beaucoup d’attention au style tout en dénonçant dans sa dizaine de titres certains aspects de la société. Il fait partie des quelques Flamands qui s’adonnent au roman policier historique, par exemple dans le récent

Quant à l’Anversois Staf Schoeters (Merksem, 1949), il accorde lui aussi beaucoup d’attention au style tout en dénonçant dans sa dizaine de titres certains aspects de la société. Il fait partie des quelques Flamands qui s’adonnent au roman policier historique, par exemple dans le récent