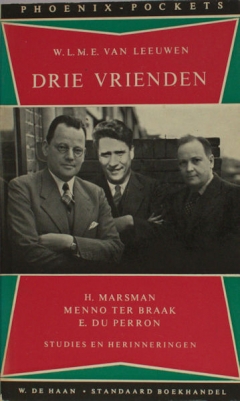

Eddy du Perron & Blaise Cendrars

Une rencontre sans réel lendemain

Lange versie van een lezing voor het Eddy du Perron Genootschap, 6 november 2021 in het Museum Meermano/Huis van het Boek te Den Haag.

De tekst verscheen oorspronkelijk in Cahiers voor een lezer, nr 55, april 2022, p. 16-67.

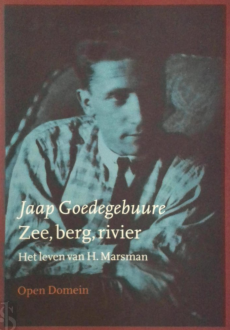

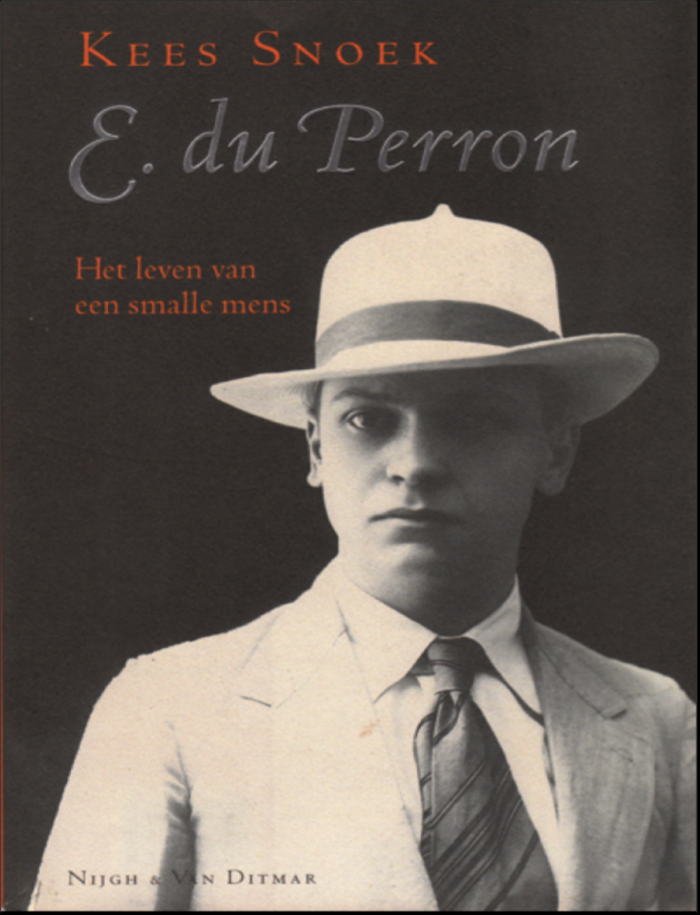

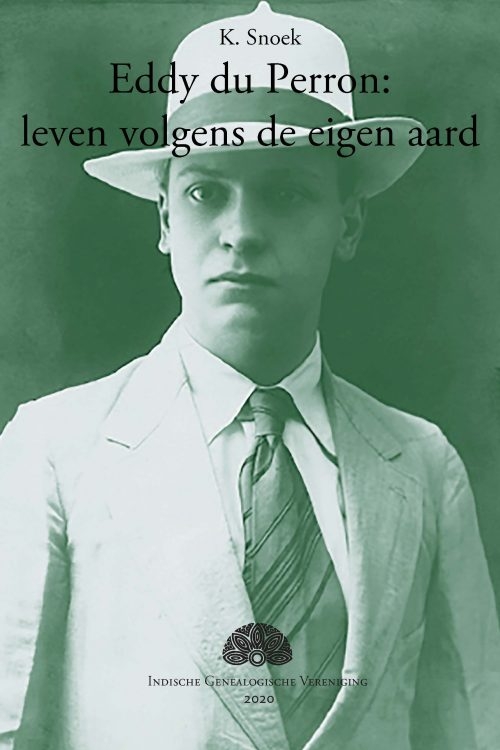

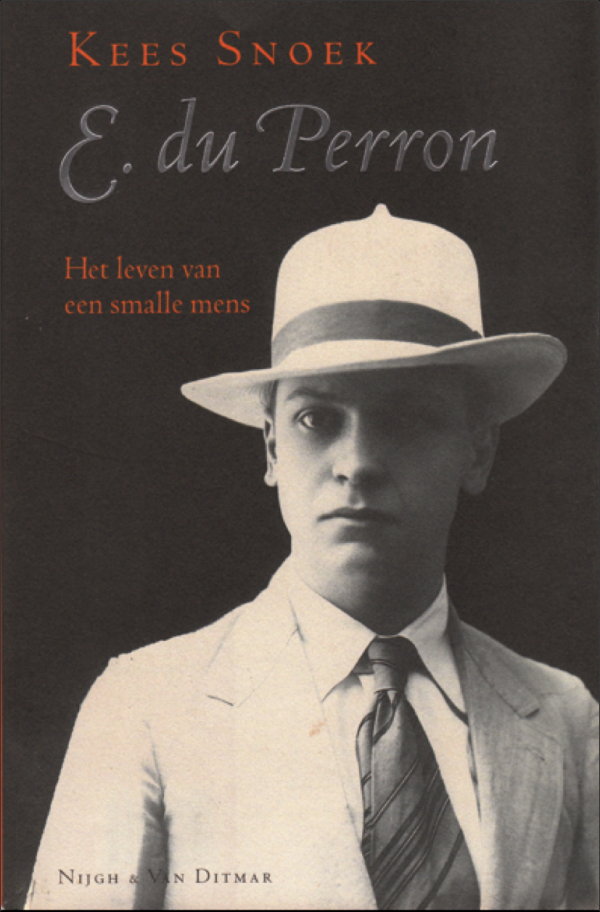

Eddy du Perron, biografie door Kees Snoek, 2005.

Blaise Cendrars ontmoeten als je 20 bent is een van die zeldzame buitenkansen in het leven.[1]

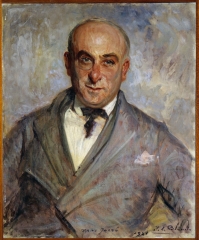

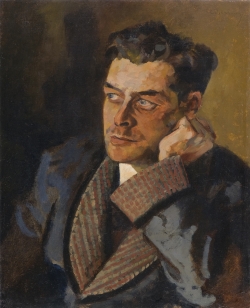

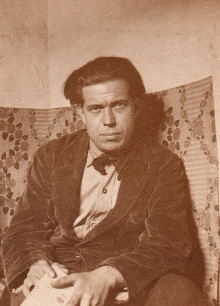

Max Jacob door Émile Blanche (1921, Musée des Beaux-Arts, Rouen)

Dit jaar, tijdens een nacht in de maand augustus, had ik een droom. Ik sliep enkele kilometers hiervandaan, aan de kust. Ik was toen al bezig bronnen te lezen en te raadplegen ter voorbereiding van deze tekst. Ik droomde dat ik de hand had gelegd op een bijzondere bundel van Max Jacob (1876-1944), een boek dat onbekend was gebleven of althans door iedereen was vergeten. Mijn oog viel op een bladzijde van deze luxe-editie: om de inhoud te kunnen lezen, moest je het gele dikke papier openvouwen. Tot mijn verbazing ontdekte ik een gedicht dat geheel aan Eddy du Perron gewijd was, vier strofen waarvan de eerste uit woordspelingen op de voornamen Eddy [2] en Edgard en het woord ‘perron’ bestond. Deze Franse term komt overeen met het Nederlandse ‘bordes’ en niet met het perron van een station. Helaas bleek mijn visueel-onirische geheugen gebrekkig en bleven de regels van dit sonnet van de Joods-Bretonse dichter niet op mijn netvlies kleven.

Dit jaar, tijdens een nacht in de maand augustus, had ik een droom. Ik sliep enkele kilometers hiervandaan, aan de kust. Ik was toen al bezig bronnen te lezen en te raadplegen ter voorbereiding van deze tekst. Ik droomde dat ik de hand had gelegd op een bijzondere bundel van Max Jacob (1876-1944), een boek dat onbekend was gebleven of althans door iedereen was vergeten. Mijn oog viel op een bladzijde van deze luxe-editie: om de inhoud te kunnen lezen, moest je het gele dikke papier openvouwen. Tot mijn verbazing ontdekte ik een gedicht dat geheel aan Eddy du Perron gewijd was, vier strofen waarvan de eerste uit woordspelingen op de voornamen Eddy [2] en Edgard en het woord ‘perron’ bestond. Deze Franse term komt overeen met het Nederlandse ‘bordes’ en niet met het perron van een station. Helaas bleek mijn visueel-onirische geheugen gebrekkig en bleven de regels van dit sonnet van de Joods-Bretonse dichter niet op mijn netvlies kleven.

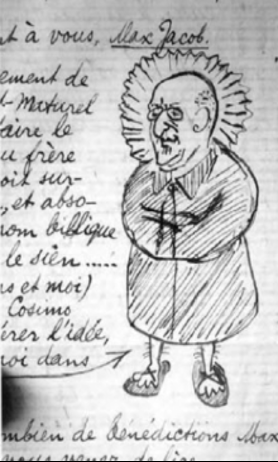

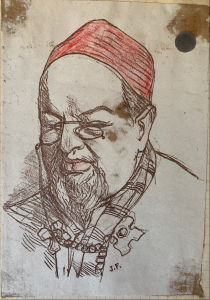

tekening van Max Jacob: Du Perron als ‘Baudelaire enfant’ (1922)

De humor van het sonnet bracht me terug naar het echte leven en de ontmoetingen tussen de vaak badinerende Max Jacob en de dichter in spe Du Perron. De twee mannen leerden elkaar kennen in Parijs, Place du Tertre, in de eerste helft van april 1922, in het etablissement Maison Catherine, ook bekend als À la Mère Catherine.[3] Een episode die wellicht niet van humor gespeend was. Jacob tekende een portret van de exotische jongeman die kort daarvoor Indië voor West-Europa had ingeruild. De seksuele geaardheid en de wispelturigheid van de Fransman doen vermoeden dat hij niet ongevoelig bleef voor deze charmante, jongensachtige verschijning. Enkele weken later zendt Eddy aan Clairette Petrucci (1899-1994), zijn toenmalige muze, een spotprent van de bekeerling Max Jacob die Picasso als peetoom had gekozen: we zien een monnik met erg behaarde kuiten die zich een heilige waant (zie tekening). Du Perron twijfelt aan de oprechtheid van de katholiek geworden homofiel: ‘U hebt gelijk,’ beaamt hij in zijn brief van 25 mei 1922, ‘welbeschouwd is hij een zielige gluiperd!’[4]

De humor van het sonnet bracht me terug naar het echte leven en de ontmoetingen tussen de vaak badinerende Max Jacob en de dichter in spe Du Perron. De twee mannen leerden elkaar kennen in Parijs, Place du Tertre, in de eerste helft van april 1922, in het etablissement Maison Catherine, ook bekend als À la Mère Catherine.[3] Een episode die wellicht niet van humor gespeend was. Jacob tekende een portret van de exotische jongeman die kort daarvoor Indië voor West-Europa had ingeruild. De seksuele geaardheid en de wispelturigheid van de Fransman doen vermoeden dat hij niet ongevoelig bleef voor deze charmante, jongensachtige verschijning. Enkele weken later zendt Eddy aan Clairette Petrucci (1899-1994), zijn toenmalige muze, een spotprent van de bekeerling Max Jacob die Picasso als peetoom had gekozen: we zien een monnik met erg behaarde kuiten die zich een heilige waant (zie tekening). Du Perron twijfelt aan de oprechtheid van de katholiek geworden homofiel: ‘U hebt gelijk,’ beaamt hij in zijn brief van 25 mei 1922, ‘welbeschouwd is hij een zielige gluiperd!’[4]

Toen ik wakker werd en merkte dat geen enkele regel van het denkbeeldige gedicht van Max Jacob in mijn geheugen gegrift was gebleven, zocht ik troost in Hollande van Jean-Claude Pirotte (1939-2014).[5] In deze bundel staan uiteraard enkele strofen ter ere van Du Perron. Voordat Pirotte zijn geboortestad Namen ontvluchtte om zich in Frankrijk te vestigen had hij een deel van zijn jeugd in Gelderland doorgebracht en daar een echte band met de Nederlandse taal ontwikkeld. Zijn gedicht:

Toen ik wakker werd en merkte dat geen enkele regel van het denkbeeldige gedicht van Max Jacob in mijn geheugen gegrift was gebleven, zocht ik troost in Hollande van Jean-Claude Pirotte (1939-2014).[5] In deze bundel staan uiteraard enkele strofen ter ere van Du Perron. Voordat Pirotte zijn geboortestad Namen ontvluchtte om zich in Frankrijk te vestigen had hij een deel van zijn jeugd in Gelderland doorgebracht en daar een echte band met de Nederlandse taal ontwikkeld. Zijn gedicht:

chaque jour un quatrain pas davantage

ainsi parle Eddy du Perron

c’est un fruit qui me vient du crâne

d’une souris la montagne accouche

or chaque fruit poème furtif

conserve longtemps son éclat

sourd le doux secret de son goût

et tu remercies le Seigneur

ainsi chaque jour un quatrain

mûrissait au bord de la lande

et toi si jeune tu allais

vers ta mort et l’année quarante

Het gedicht werd geïnspireerd door « Filter 1 », een kwatrijn van Eddy du Perron:

Iedre dag een kwatrijn, niet méér,

als vrucht van ’t wroeten in mijn haren,

wat zouden muizen bergen baren?

ik dank u, Onze Lieve Heer.

Hierbij de Nederlandse vertaling [6] van de drie strofen van Pirotte:

Iedre dag een kwatrijn, niet méér,

zo spreekt Eddy du Perron

het is een vrucht die uit mijn schedel tot mij komt

een muis gebaard door de berg

maar elke vrucht steels gedicht

behoudt lang haar glans

gedempt het zoete geheim van haar smaak

en je dankt de Lieve Heer

zo rijpte elke dag een kwatrijn

aan de rand van de heide

en jij zo jong liep

naar je dood en het jaar ’40

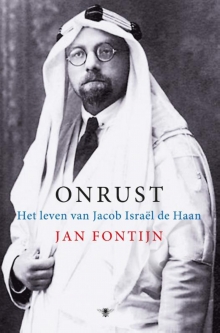

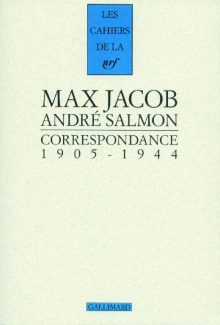

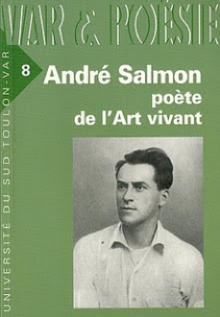

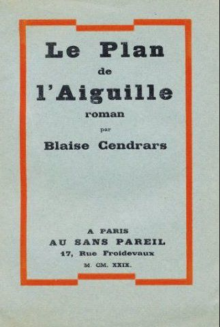

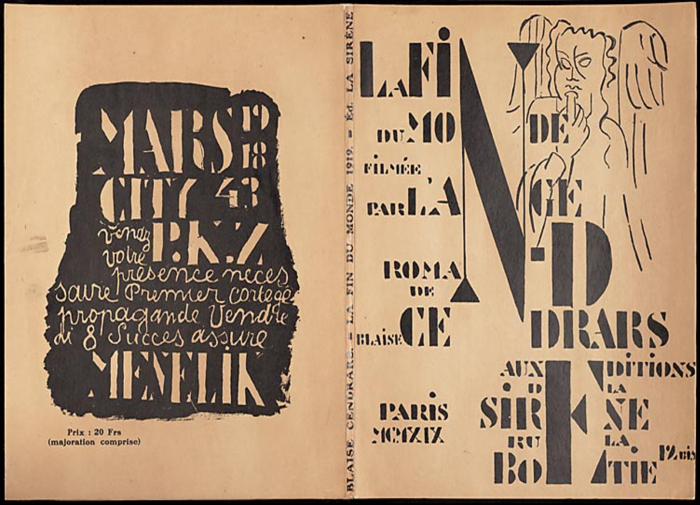

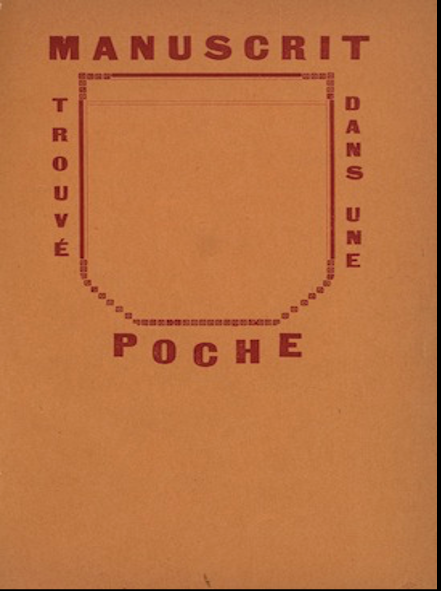

Max Jacob duikt in een paar werken van Du Perron op, met name onder de naam Clovis Nicodème in de roman Een voorbereiding (1927) en in de allereerste publicatie van de Hollander: Manuscrit trouvé dans une poche (1923). Daar heb ik eerder al enige aandacht aan besteed.[7] In Manuscrit verschijnen andere Franstalige dichters, onder anderen André Salmon (1881-1969) en Blaise Cendrars (1887-1961). Een causerie over Salmon in verband met Du Perron en een paar Nederlandse auteurs met wie de Fransman in contact is geweest zou wellicht de moeite lonen.[8] Maar omwille van gezondheidsredenen was Jacqueline Gojard, die de archieven van deze schrijver beheert, niet in staat om mij te ontvangen of ongepubliceerde documenten door te spelen. Zodoende heb ik mij op Blaise Cendrars toegespitst.

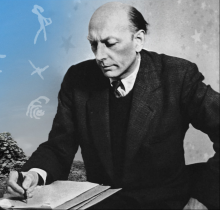

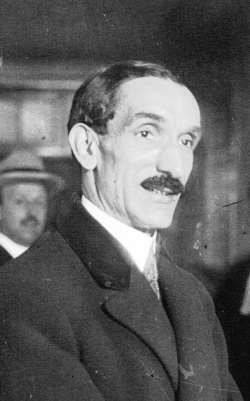

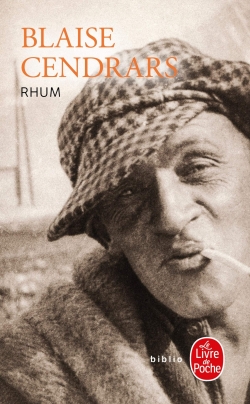

De mens Cendrars

Blaise Cendrars (de ‘s’ van Cendrars wordt niet uitgesproken) is het pseudoniem van de Zwitser Frédéric Louis Sauser. Naam en voornaam verwijzen naar de feniks: in Blaise klinkt namelijk het Franse woord ‘braise’ (gloeiende houtskool) door en in Cendrars het woord ‘cendres’ (as): ‘Schrijven is levend verbranden, maar het betekent ook uit de as herboren worden’.[9] Hoe kunnen we deze man met een bewogen leven en veel petten op karakteriseren? In 1927 gebruikte een Nederlandse criticus de volgende woorden: ‘Kosmopoliet, avonturier, fantast, up to date modern mensch, maar toch niet van alle romantiek verstoken, zwerver en zoeker, genieter van kleur en lijn, bezeten door den drang naar het sensationeelste avontuur en melancholicus op zijn tijd’.[10] Een andere recensent noemde hem ‘de piraat van de moderne wereld’: ‘hij heeft gevochten met zeevolk aan de Boompjes te Rotterdam, was korporaal in het vreemdelingenlegioen, de vriend van gangsters, millionnairs en Hottentotten, beroepsbokser, jongleur, planter in Brazilië en vrijwilliger in twee wereldoorlogen’.[11] Als jongeman had Cendrars al in verschillende landen gewoond (Zwitserland, Italië, Rusland, Frankrijk, Engeland, Amerika…) en hij sprak meerdere talen. Naast het schrijverschap was hij een carrière als cineast begonnen. De complexiteit van zijn persoonlijkheid heeft hij zelf geprobeerd in een formule onder te brengen: ‘Een vechtersbaas ben ik niet. Mijn ware aangezicht is dat van een levensbeschouwer. Ik ben een soort omgekeerde Brahmaan, die zichzelf bestudeert te midden van de opwinding waardoor hij wordt meegesleurd’.[12]

Blaise Cendrars (de ‘s’ van Cendrars wordt niet uitgesproken) is het pseudoniem van de Zwitser Frédéric Louis Sauser. Naam en voornaam verwijzen naar de feniks: in Blaise klinkt namelijk het Franse woord ‘braise’ (gloeiende houtskool) door en in Cendrars het woord ‘cendres’ (as): ‘Schrijven is levend verbranden, maar het betekent ook uit de as herboren worden’.[9] Hoe kunnen we deze man met een bewogen leven en veel petten op karakteriseren? In 1927 gebruikte een Nederlandse criticus de volgende woorden: ‘Kosmopoliet, avonturier, fantast, up to date modern mensch, maar toch niet van alle romantiek verstoken, zwerver en zoeker, genieter van kleur en lijn, bezeten door den drang naar het sensationeelste avontuur en melancholicus op zijn tijd’.[10] Een andere recensent noemde hem ‘de piraat van de moderne wereld’: ‘hij heeft gevochten met zeevolk aan de Boompjes te Rotterdam, was korporaal in het vreemdelingenlegioen, de vriend van gangsters, millionnairs en Hottentotten, beroepsbokser, jongleur, planter in Brazilië en vrijwilliger in twee wereldoorlogen’.[11] Als jongeman had Cendrars al in verschillende landen gewoond (Zwitserland, Italië, Rusland, Frankrijk, Engeland, Amerika…) en hij sprak meerdere talen. Naast het schrijverschap was hij een carrière als cineast begonnen. De complexiteit van zijn persoonlijkheid heeft hij zelf geprobeerd in een formule onder te brengen: ‘Een vechtersbaas ben ik niet. Mijn ware aangezicht is dat van een levensbeschouwer. Ik ben een soort omgekeerde Brahmaan, die zichzelf bestudeert te midden van de opwinding waardoor hij wordt meegesleurd’.[12]

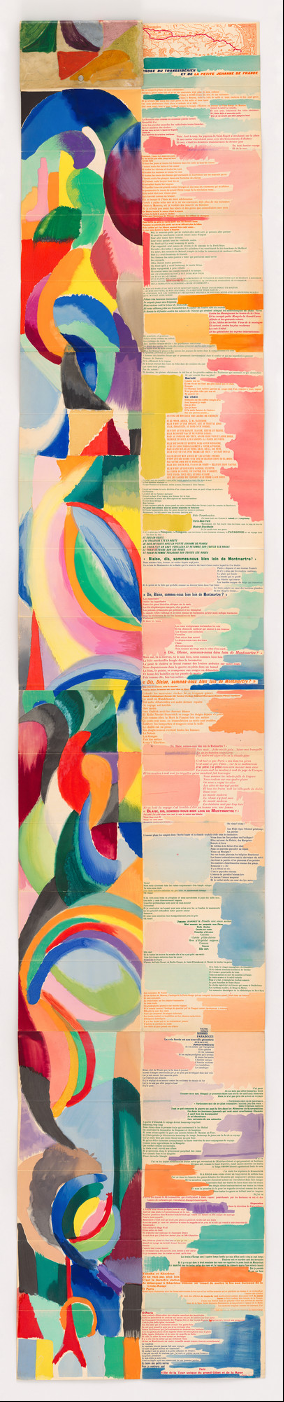

Nog voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak genoot Blaise Cendrars al een zekere bekendheid als dichter in enkele Parijse en buitenlandse artistieke kringen, dankzij het gedicht La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France [13] (Proza van de Transsiberische Spoorlijn en van de kleine Jeanne van Frankrijk), een bijzondere publicatie geïllustreerd door Sonia Delaunay (1885-1979): ‘een enorm vouwblad in een revolutionaire typografie, de tekst is afgedrukt parallel aan een tekening even lang als het gedicht’.[14] Op dit kunstwerk ‘spelen de veelkleurige, ‘‘simultaneïstische’’ illustraties van Sonia Delaunay en de door haar voor deze uitgave getekende letters een dusdanig prominente rol, dat van een gemeenschappelijk product van Cendrars en Delaunay gesproken kan worden’.[15]

Nog voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak genoot Blaise Cendrars al een zekere bekendheid als dichter in enkele Parijse en buitenlandse artistieke kringen, dankzij het gedicht La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France [13] (Proza van de Transsiberische Spoorlijn en van de kleine Jeanne van Frankrijk), een bijzondere publicatie geïllustreerd door Sonia Delaunay (1885-1979): ‘een enorm vouwblad in een revolutionaire typografie, de tekst is afgedrukt parallel aan een tekening even lang als het gedicht’.[14] Op dit kunstwerk ‘spelen de veelkleurige, ‘‘simultaneïstische’’ illustraties van Sonia Delaunay en de door haar voor deze uitgave getekende letters een dusdanig prominente rol, dat van een gemeenschappelijk product van Cendrars en Delaunay gesproken kan worden’.[15]

De Franse nationaliteit verkrijgt de kosmopoliet in 1916. Samen met de Italiaanse auteur Riccioto Canudo (1877-1923) had hij twee jaar eerder de buitenlanders die in Frankrijk woonden opgeroepen om dienst te nemen in het Vreemdelingenlegioen.16 Onder de mannen die aan de oproep gehoor hebben gegeven vindt men, naast Guillaume Apollinaire (1880-1918) en de kunstschilder Moïse Kisling (1891-1953), een kennis van de twee initiatiefnemers, namelijk de Haagse schrijver Fritz René Vanderpyl (1876-1965). Deze kleurrijke figuur noem ik terloops, want Vanderpyl is in de vergetelheid geraakt zowel in Nederland als in Frankrijk, het land waar hij driekwart van zijn leven heeft doorgebracht en van zijn Franse pen kon leven; desalniettemin speelde hij een belangrijke rol in de kunstgeschiedenis van de eerste helft van de 20ste eeuw. In een paar brieven uit 1914 bevestigt Max Jacob dat naast Cendrars en Canudo, Vanderpyl en ook Guillaume Apollinaire bij het Légion étrangère zitten ‘te midden van weerzinwekkend uitschot’.17 Cendrars heeft de oorlog overleefd maar niet zonder er zijn rechterarm achter te hebben gelaten. Een commentator schrijft: ‘één looze mouw waait tegenwoordig met alle passaatwinden mêe; de ander omstrengelt werelddeelen en liefdes met dubbel-machtigen greep, hanteert weergaloos de Winchester-buks en de mooie schrijfmachine, die belt aan ’t eind van elken regel en even rap is als ’n jazz’.18 Bijgevolg werd de rechtshandige Frans-Zwitser zich genoodzaakt het grootste deel van zijn oeuvre met zijn linkerhand te schrijven en te typen, te beginnen met het gedicht La Guerre au Luxembourg (1916).19

Blaise Cendrars in het Nederlands

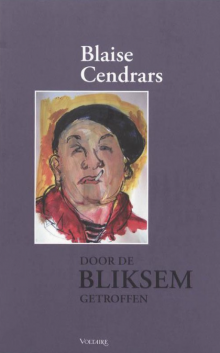

Door de bliksmen getroffen, uitg. Voltaire (2009), vert. Z. Pennings

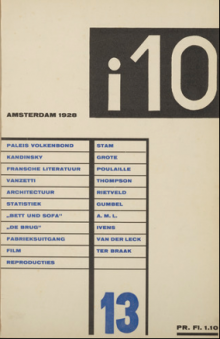

Ook al is Blaise Cendrars in de Nederlanden nooit echt doorgebroken, hij is geen onbekende. ‘La tête’ (‘Het hoofd’), een gedicht van zijn hand, werd in de oorspronkelijke taal in nummer 10 van De Stijl geplaatst (augustus 1918). Het jaar daarop verzuimt de oprichter van het tijdschrift, Theo van Doesburg (1883-1931), niet te vermelden dat enkele gedichten van André Salmon en van Blaise Cendrars in een Italiaans avant-gardistisch blad zijn verschenen’.20 Later krijgt Cendrars enige aandacht als dichter en prozaïst in andere periodieken. In het Amsterdamse avant-gardistische tijdschrift Internationale Revue i 10, dat onder leiding van Arthur Lehning (1899-2000) stond, schreef Henry Poulaille (1896-1980), de grondlegger van de littérature prolétarienne: ‘Degenen die tot deze laatste groep behoren lopen voorop… althans aangezien er slechts enkelen zijn die met hun tijd mee vibreren (Cinema, bevrijde ritmes, T.S.F., Vitesse) terwijl de anderen stampen of in een normaal tempo lopen, lijken zij voorop te lopen. Op de voorgrond staan Ramuz en Cendrars die een filmische taal gebruiken (lees: La Séparation des Races, L’Amour du Monde, Passage du Poète van de eerste, en L’Or, Moravagine, Du Monde Entier, Éloge de la Vie Dangereuse, Profond Aujourd’hui, Kodak van de laatste). Ramuz en Cendrars zijn de twee meest merkwaardige schrijvers in de Franse taal. Beiden worden min of meer veracht door hun collega’s. Zij hebben weinig lezers. Anderzijds zijn zij ongetwijfeld de twee auteurs die het meest sympathieke begrip voor jongeren hebben’.21 Kort daarvoor telt De Gemeenschap de Frans-Zwitser onder zijn medewerkers; echter slechts één prozatekst van zijn linkerhand verschijnt in het blad, in de vertaling van de toen nog katholieke Surinaamse Albert Helman (1903-1996).22

Ook al is Blaise Cendrars in de Nederlanden nooit echt doorgebroken, hij is geen onbekende. ‘La tête’ (‘Het hoofd’), een gedicht van zijn hand, werd in de oorspronkelijke taal in nummer 10 van De Stijl geplaatst (augustus 1918). Het jaar daarop verzuimt de oprichter van het tijdschrift, Theo van Doesburg (1883-1931), niet te vermelden dat enkele gedichten van André Salmon en van Blaise Cendrars in een Italiaans avant-gardistisch blad zijn verschenen’.20 Later krijgt Cendrars enige aandacht als dichter en prozaïst in andere periodieken. In het Amsterdamse avant-gardistische tijdschrift Internationale Revue i 10, dat onder leiding van Arthur Lehning (1899-2000) stond, schreef Henry Poulaille (1896-1980), de grondlegger van de littérature prolétarienne: ‘Degenen die tot deze laatste groep behoren lopen voorop… althans aangezien er slechts enkelen zijn die met hun tijd mee vibreren (Cinema, bevrijde ritmes, T.S.F., Vitesse) terwijl de anderen stampen of in een normaal tempo lopen, lijken zij voorop te lopen. Op de voorgrond staan Ramuz en Cendrars die een filmische taal gebruiken (lees: La Séparation des Races, L’Amour du Monde, Passage du Poète van de eerste, en L’Or, Moravagine, Du Monde Entier, Éloge de la Vie Dangereuse, Profond Aujourd’hui, Kodak van de laatste). Ramuz en Cendrars zijn de twee meest merkwaardige schrijvers in de Franse taal. Beiden worden min of meer veracht door hun collega’s. Zij hebben weinig lezers. Anderzijds zijn zij ongetwijfeld de twee auteurs die het meest sympathieke begrip voor jongeren hebben’.21 Kort daarvoor telt De Gemeenschap de Frans-Zwitser onder zijn medewerkers; echter slechts één prozatekst van zijn linkerhand verschijnt in het blad, in de vertaling van de toen nog katholieke Surinaamse Albert Helman (1903-1996).22

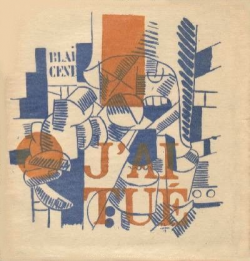

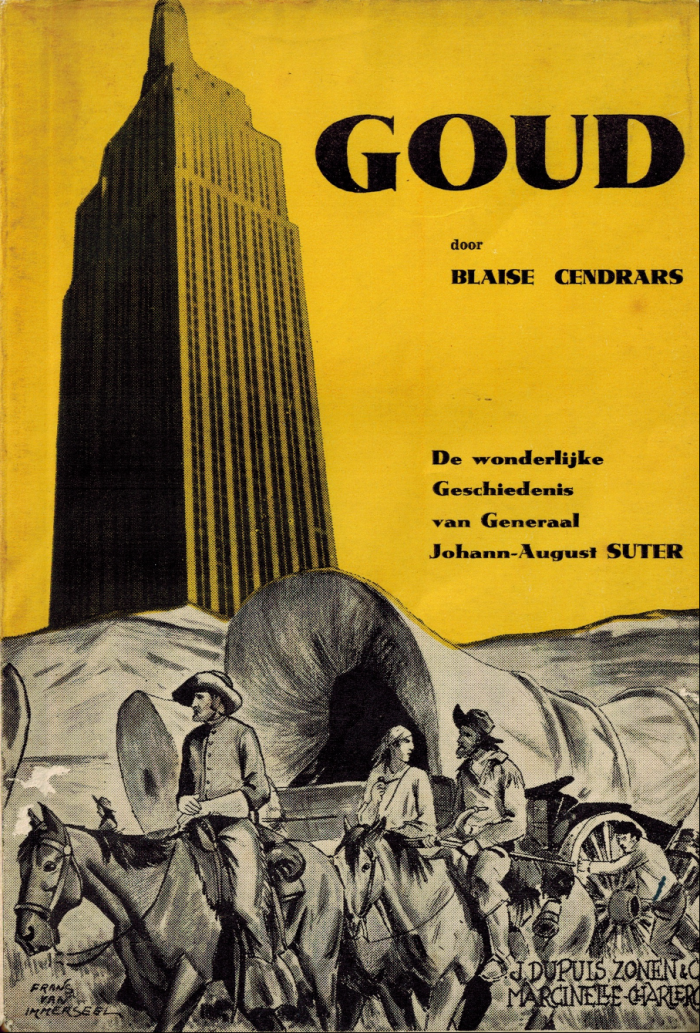

Als we de dichter en criticus Daan van der Vat (1909-1977) mogen geloven lazen zijn tijdgenoten tijdens hun studie en in latere jaren zowel de poëzie als het proza van de oude légionnaire in de oorspronkelijke taal. Tegenwoordig, met de snelle achteruitgang van het Frans in Nederland en Vlaanderen, kan de lezer genoegen nemen met min of meer recente vertalingen.23 De oudste (en niet helemaal volledig) die ik kon vinden dateert van 16 december 1923: ‘Ik heb gedood’ (J’ai tué) in Het Vaderland, een kort prozawerk dat een nieuw leven kent sinds 2016 in de vertaling van Mirjam de Veth, gepubliceerd bij uitgeverij Vleugels. In de zomer van 1927 gaven De Nieuwe Schiedamsche Courant en het katholieke dagblad De Maasbode, in 19 afleveringen, een licht gekuiste Nederlandse versie van L’Or. La Merveilleuse Histoire du général Johann August Suter (Het Goud) de roman waarmee Cendrars een gevierd auteur werd. Kort daarvoor had De Maasbode echter zijn roman Moravagine uit 1926 als ‘smeerlapperij’ bestempeld.24

Als we de dichter en criticus Daan van der Vat (1909-1977) mogen geloven lazen zijn tijdgenoten tijdens hun studie en in latere jaren zowel de poëzie als het proza van de oude légionnaire in de oorspronkelijke taal. Tegenwoordig, met de snelle achteruitgang van het Frans in Nederland en Vlaanderen, kan de lezer genoegen nemen met min of meer recente vertalingen.23 De oudste (en niet helemaal volledig) die ik kon vinden dateert van 16 december 1923: ‘Ik heb gedood’ (J’ai tué) in Het Vaderland, een kort prozawerk dat een nieuw leven kent sinds 2016 in de vertaling van Mirjam de Veth, gepubliceerd bij uitgeverij Vleugels. In de zomer van 1927 gaven De Nieuwe Schiedamsche Courant en het katholieke dagblad De Maasbode, in 19 afleveringen, een licht gekuiste Nederlandse versie van L’Or. La Merveilleuse Histoire du général Johann August Suter (Het Goud) de roman waarmee Cendrars een gevierd auteur werd. Kort daarvoor had De Maasbode echter zijn roman Moravagine uit 1926 als ‘smeerlapperij’ bestempeld.24

Goud, uitgeverij Dupuis, Charleroi, 1937

Ik sta even stil bij deze ‘bewerking’ van L’Or die door een anonieme literator de wereld werd ingezonden. In 1934 maakt de Haagse schrijver Constant van Wessem (1891-1954) bekend dat hij deze roman voor een Utrechtse uitgever zou vertalen.25 Een contract werd door de Parijse uitgeverij Grasset naar de Domstad gestuurd. Maar wat bleek? ‘Voordat de onderteekening was geschied’, vertelt Van Wessem, ‘kreeg ik echter toevallig kennis van het feit, dat een ander eveneens aan de vertaling van Cendrars’ boek bezig was en eveneens het vertaalrecht meende te bezitten. […] De Fransche uitgever,’ vervolgt de essayist, ‘die meende zoo bijzonder slim te zijn geweest, haalde tenslotte aan zijn vernuftigheid een dubbele strop, daar ook de andere vertaling niet doorging.’ Maar wie heeft dan de vertaling voor De Maasbode en De Nieuwe Schiedamsche Courant gemaakt? Een derde vertaler? Ging deze te werk zonder contract met Grasset? En zou de andere vertaler waar Constant van Wessem het over heeft zijn vriend Hendrik Marsman (1899-1940) kunnen zijn?

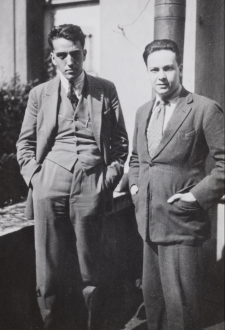

A. Lehning, Rien & H. Marsman, 1933

De Koninklijke Bibliotheek bezit namelijk het manuscript van een vertaling die de auteur van De lamp van Diogenes26 rond 1930 zou hebben gemaakt (met correcties in handschrift van Theo de Witte). En aan wie hebben we dan Goud, de vertaling (met foto’s uit de film Sutter’s Gold van James Cruze uit 1936) van L’Or te danken die bij J. Dupuis Zonen & Cie in Marcinelle-Charleroi het licht zag? En de vertaling die in 20 afleveringen verscheen in het socialistische Utrechts volksblad in september 1940 alsook in het dagblad voor de arbeiderspartij Het Volk? Wat deze twee laatste betreft blijkt het in feite te gaan over een licht herziene versie van Het goud zoals dat dertien jaar eerder in andere kranten gepubliceerd was. Blaise Cendrars was wel op de hoogte van het bestaan van een Nederlandse vertaling: ‘Ik weet dat er een “schooleditie” van L’Or in Nederland is geweest, maar ik weet niet wat die waard is, omdat ik die niet heb ontvangen.’27

De Koninklijke Bibliotheek bezit namelijk het manuscript van een vertaling die de auteur van De lamp van Diogenes26 rond 1930 zou hebben gemaakt (met correcties in handschrift van Theo de Witte). En aan wie hebben we dan Goud, de vertaling (met foto’s uit de film Sutter’s Gold van James Cruze uit 1936) van L’Or te danken die bij J. Dupuis Zonen & Cie in Marcinelle-Charleroi het licht zag? En de vertaling die in 20 afleveringen verscheen in het socialistische Utrechts volksblad in september 1940 alsook in het dagblad voor de arbeiderspartij Het Volk? Wat deze twee laatste betreft blijkt het in feite te gaan over een licht herziene versie van Het goud zoals dat dertien jaar eerder in andere kranten gepubliceerd was. Blaise Cendrars was wel op de hoogte van het bestaan van een Nederlandse vertaling: ‘Ik weet dat er een “schooleditie” van L’Or in Nederland is geweest, maar ik weet niet wat die waard is, omdat ik die niet heb ontvangen.’27

In 1981 verschijnt weer Het goud. De wonderbare geschiedenis van generaal Johann August Suter in boekvorm, deze keer in een vertaling van Koert de Haan (1899-1982), bij uitgeverij Agathon te Bussum.28 Deze werd in De Stem (21 augustus 1981) besproken – een ‘kostelijk boek’ dat ‘ondanks het feit dat het 56 jaar geleden werd geschreven in geen enkel opzicht verouderd [is]: taal en stijl zijn nog even oorspronkelijk en fris’. Nochtans belandde het een paar jaar later in de ramsj.

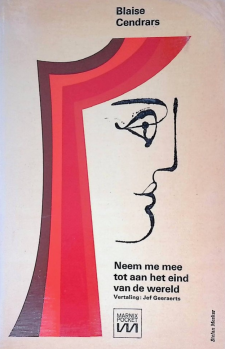

In 1967 had uitgeverij Manteau Neem me mee tot aan het eind van de wereld… uitgegeven (oorspronkelijke titel: Emmène-moi au bout du monde !... 1956), een bekroonde vertaling die we te danken hebben aan de Vlaamse romancier Jef Geeraerts (1930-2015). Over deze roman schreef Alfred Kossmann (1922-1998): ‘Het is bizar, obsceen, poëtisch, vitaal, zonder enig respect voor de maatschappij of het leven, de creativiteit vererend. Door de mateloze overdrijving, de geestdrift en de wrede humor loopt het vooruit op het tweede boek van de stuntman Jan Cremer; en het is gelukkig véél beter.’29

In 1967 had uitgeverij Manteau Neem me mee tot aan het eind van de wereld… uitgegeven (oorspronkelijke titel: Emmène-moi au bout du monde !... 1956), een bekroonde vertaling die we te danken hebben aan de Vlaamse romancier Jef Geeraerts (1930-2015). Over deze roman schreef Alfred Kossmann (1922-1998): ‘Het is bizar, obsceen, poëtisch, vitaal, zonder enig respect voor de maatschappij of het leven, de creativiteit vererend. Door de mateloze overdrijving, de geestdrift en de wrede humor loopt het vooruit op het tweede boek van de stuntman Jan Cremer; en het is gelukkig véél beter.’29

Tien jaar later konden de Nederlanders het verhaal ‘Rotterdam’ uit Bourlinguer dat zich in Rotterdam afspeelt ontdekken: Romantisch Rotterdam: de grote vechtpartij.30 Simon Vinkenoog (1928-2009) had het in het Frans gelezen en vond het prachtig: ‘Ik vraag mij af hoeveel Fransen de stad Amsterdam kennen via Camus’ La Chute, en Rotterdam via Blaise Cendrars’ magnifieke beschrijving in Bourlinguer van een massale vechtpartij vijftig jaar geleden.’31 Het woord ‘bourlinguer’ is Bargoens voor ‘veel reizen’.

Het hele boek verscheen uiteindelijk in het Nederlands in 2008 onder de titel Van hot naar her in een vertaling van Zsuzsó Pennings. Samen met haar echtgenoot Ivo Gay heeft deze vrouw uitgeverij Voltaire in Den Bosch opgericht. Die bestond van 1999 tot 2014, het jaar waarin Gay stierf. Dankzij dit stel hebben uiteindelijk tussen 2004 en 2009 drie meesterwerken van Cendrars in een Nederlandse vertaling het licht gezien: naast Bourlinguer zijn dat Moravagine in 2004 en L’Homme foudroyé (Door de bliksem getroffen) in 2009. Zsuzsó Pennings vertelt over haar ontdekking van het werk van Cendrars: ‘De suggestie om Moravagine te vertalen kwam in 2004 van Marie-Hélène d’Ovidio van Éditions Grasset. De contacten waren toen veel persoonlijker dan tegenwoordig, en als we in Parijs waren gingen we eerst samen lunchen en over boeken praten. Met Moravagine was mijn belangstelling voor Cendrars gewekt. Een paar jaar later, tijdens een vakantie, las ik Bourlinguer, en toen was ik verkocht. De rechten van Cendrars waren inmiddels overgegaan naar Denoël. Dat ging moeizamer dan met Grasset, ik weet niet meer waarom, maar ik weet nog wel dat ik Cendrars’ dochter Miriam nog heb geschreven om toestemming voor de vertaling te vragen. Wat ik er zo mooi aan vond waren niet alleen de verhalen, maar vooral ook zijn brede belangstelling, zijn grote woordenschat en taalvaardigheid. Het is lang geleden, en om precies te zijn zou ik het moeten herlezen. Na L’Homme foudroyé, wat ik minder vond, had ik La Main coupée nog willen vertalen, maar omdat er voor Cendrars hier geen enkele belangstelling was – er is voor zover ik weet niet één boek van besproken – zijn we ermee gestopt.’32

Het hele boek verscheen uiteindelijk in het Nederlands in 2008 onder de titel Van hot naar her in een vertaling van Zsuzsó Pennings. Samen met haar echtgenoot Ivo Gay heeft deze vrouw uitgeverij Voltaire in Den Bosch opgericht. Die bestond van 1999 tot 2014, het jaar waarin Gay stierf. Dankzij dit stel hebben uiteindelijk tussen 2004 en 2009 drie meesterwerken van Cendrars in een Nederlandse vertaling het licht gezien: naast Bourlinguer zijn dat Moravagine in 2004 en L’Homme foudroyé (Door de bliksem getroffen) in 2009. Zsuzsó Pennings vertelt over haar ontdekking van het werk van Cendrars: ‘De suggestie om Moravagine te vertalen kwam in 2004 van Marie-Hélène d’Ovidio van Éditions Grasset. De contacten waren toen veel persoonlijker dan tegenwoordig, en als we in Parijs waren gingen we eerst samen lunchen en over boeken praten. Met Moravagine was mijn belangstelling voor Cendrars gewekt. Een paar jaar later, tijdens een vakantie, las ik Bourlinguer, en toen was ik verkocht. De rechten van Cendrars waren inmiddels overgegaan naar Denoël. Dat ging moeizamer dan met Grasset, ik weet niet meer waarom, maar ik weet nog wel dat ik Cendrars’ dochter Miriam nog heb geschreven om toestemming voor de vertaling te vragen. Wat ik er zo mooi aan vond waren niet alleen de verhalen, maar vooral ook zijn brede belangstelling, zijn grote woordenschat en taalvaardigheid. Het is lang geleden, en om precies te zijn zou ik het moeten herlezen. Na L’Homme foudroyé, wat ik minder vond, had ik La Main coupée nog willen vertalen, maar omdat er voor Cendrars hier geen enkele belangstelling was – er is voor zover ik weet niet één boek van besproken – zijn we ermee gestopt.’32

Meer aandacht heeft in 1983 Proza van de Transsiberische Spoorlijn en van de kleine Jeanne van Frankrijk gekregen. Deze tweetalige uitgave verscheen in Vianen bij Kwadraat met een korte inleiding en in een vertaling van Ieme van der Poel. De Leeuwarder Courant wijdde er enkele alinea’s aan (alsook aan de bokser-dichter Arthur Cravan en aan Kurt Schwitters).33 Tien weken daarvoor had Kees Fens (1929-2008) hetzelfde gedaan, doch niet zonder kritiek op de bewerking te leveren.34 In de boekenbijlage van Vrij Nederland uitte Ed Jongma zich positiever: ‘Een fraai werkstuk, dat, op een paar kleine “ontsporingen” na, het ritmische denderen van de trein over de rails even trouw volgt als het origineel, dat naast de vertaling is afgedrukt’.35

Meer aandacht heeft in 1983 Proza van de Transsiberische Spoorlijn en van de kleine Jeanne van Frankrijk gekregen. Deze tweetalige uitgave verscheen in Vianen bij Kwadraat met een korte inleiding en in een vertaling van Ieme van der Poel. De Leeuwarder Courant wijdde er enkele alinea’s aan (alsook aan de bokser-dichter Arthur Cravan en aan Kurt Schwitters).33 Tien weken daarvoor had Kees Fens (1929-2008) hetzelfde gedaan, doch niet zonder kritiek op de bewerking te leveren.34 In de boekenbijlage van Vrij Nederland uitte Ed Jongma zich positiever: ‘Een fraai werkstuk, dat, op een paar kleine “ontsporingen” na, het ritmische denderen van de trein over de rails even trouw volgt als het origineel, dat naast de vertaling is afgedrukt’.35

Eind twintigste eeuw kwam Willem Desmense, oprichter van uitgeverij IJzer in Utrecht, op het idee om een keuze uit de poëzie van de globetrotter on der de titel Panama te vertalen: ‘Ik zat tot over m’n oren in het surrealisme en dadaïsme, en was een groot liefhebber van e.e. cummings. Hoewel Cendrars geen deel van een stroming uitmaakte kwam hij vanzelf op je pad. Een avant-gardist mocht je hem wel noemen.’36

Eind twintigste eeuw kwam Willem Desmense, oprichter van uitgeverij IJzer in Utrecht, op het idee om een keuze uit de poëzie van de globetrotter on der de titel Panama te vertalen: ‘Ik zat tot over m’n oren in het surrealisme en dadaïsme, en was een groot liefhebber van e.e. cummings. Hoewel Cendrars geen deel van een stroming uitmaakte kwam hij vanzelf op je pad. Een avant-gardist mocht je hem wel noemen.’36

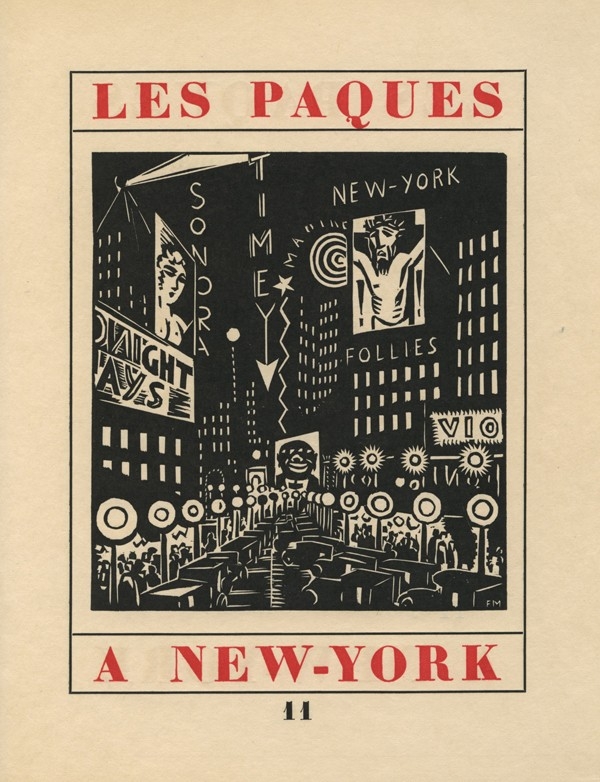

Recentelijk, in 2018 en 2019, zijn twee verschillende Nederlandse versies verschenen van het lange gedicht Les Pâques à New York (Pasen in New York, 1912). De eerste bij Druksel in Gent van de hand van Katelijne De Vuyst, die het feit betreurt dat de tweetalige tekst niet opgefleurd werd door de etsen van Frans Masereel, zoals het geval was in een beroemde editie uit 1926.37 De tweede bij LM in Lunteren (oplage: 12 exemplaren), een herdruk van een vertaling van Anton van Duinkerken (1903-1968), die negentig jaar eerder in De Gemeenschap het licht zag (1929, p. 121-141). Du Perron kon deze bewerking niet waarderen38, terwijl Theun de Vries (1907-2005) meent dat het een zeer geslaagde vertaling is die woord voor woord bewijst ‘welk een technisch volmaakt werker Anton van Duinkerken kan zijn’.39

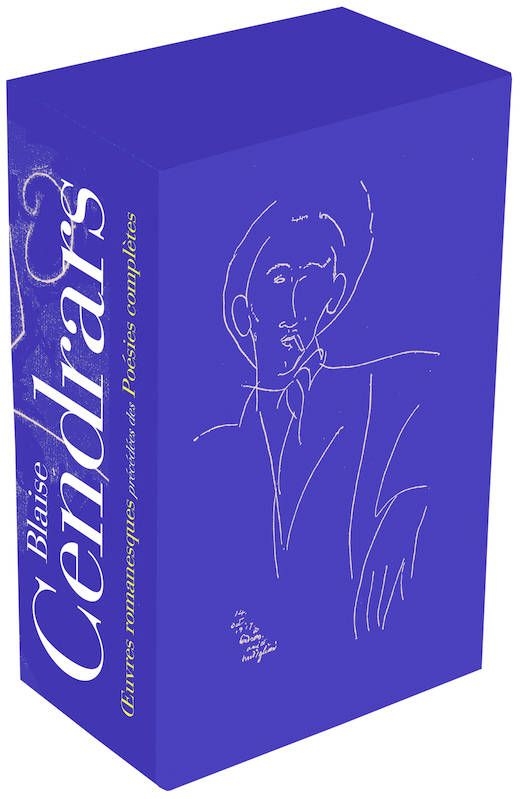

Ondanks enkele uitzonderingen lijkt Zsuzsó Pennings gelijk te hebben: zowel in de 20ste als in de 21ste eeuw hebben de vertalingen van Cendrars weinig weerklank gevonden bij de kritiek, terwijl tijdens zijn leven zijn Franse werken af en toe gerecenseerd of geëvoceerd werden – ik denk bijvoorbeeld aan Anthologie nègre –, wellicht meer tijdens het interbellum dan na 1945, de periode waar hij echter zijn beste romans schreef. In Frankrijk hoort hij inmiddels tot de canon: de 4 delen van zijn verzamelde werk werden in 2013 en 2017 in de Pléiade-reeks gepubliceerd: 5184 pagina’s op dundrukpapier (papier bible). Bovendien heeft zijn dochter aan deze ongrijpbare en afwezige vader een prachtige biografie gewijd.40

Cendrars als literaire gids: een gemiste kans voor Eddy du Perron

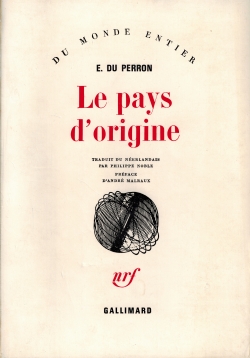

Uit de ontmoeting tussen Blaise Cendrars en Eddy du Perron in Montmartre in de lente van 1922 is geen sterke en blijvende band voortgekomen. Du Perron blijkt de mens meer dan het literaire werk te hebben geapprecieerd: ‘Gisterenavond’, schrijft hij op 21 juni 1922 aan zijn muze Clairette Petrucci, ‘zag ik weer Max Jacob, en na hem Blaise Cendrars die mij een paar zeer amusante verhalen vertelde over zijn vriend Chagall. Het is eigenaardig, hoe meer ik ze zie, hoe meer ik Cendrars verkies boven de andere. Hij is energiek, een amusante prater zonder te geestig te willen zijn, en eenvoudig.’41 Het feit dat Eddy een tijdlang een portret van Cendrars in zijn werkkamer had hangen getuigt van een zekere genegenheid. Het ging om een tekening gesigneerd door zijn Catalaanse vriend, de kunstenaar Pere Creixams (1893-1965), die al in 1917 met Cendrars had kennisgemaakt.42 Of het portret nog bestaat is niet bekend.

Clairette Petrucci

Ondanks zijn toenmalige afkeer van het moderne vers kon de jonge Nederlandse auteur het epische gedicht Les Pâques à New York waarderen: dit werk, schrijft Kees Snoek, ‘dat nog niet zo verwoed modernistisch was als sommige latere verzen van Cendrars, sprak Du Perron enorm aan: hij kon er niet van afblijven en las het telkens opnieuw’.43 Het is niet uitgesloten, vervolgt de biograaf, dat het gedicht ‘Gebed bij de harde dood’ sporen van deze fascinatie draagt. Maar andere pennenvruchten van Cendrars konden allerminst op de goedkeuring van Eddy rekenen. Op 8 mei 1922 schrijft hij vanuit Parijs aan de ongenaakbare Clairette Petrucci: ‘Ik bestudeer de moderne Franse poëzie. Voor mij is het een walgelijke studie, het doet me altijd een beetje mijn kalmte verliezen. Ik vond (in het tijdschrift Montparnasse) enkele verzen van Blaise Cendrars, nou, Clairette, ze zijn infaam.’44

Ondanks zijn toenmalige afkeer van het moderne vers kon de jonge Nederlandse auteur het epische gedicht Les Pâques à New York waarderen: dit werk, schrijft Kees Snoek, ‘dat nog niet zo verwoed modernistisch was als sommige latere verzen van Cendrars, sprak Du Perron enorm aan: hij kon er niet van afblijven en las het telkens opnieuw’.43 Het is niet uitgesloten, vervolgt de biograaf, dat het gedicht ‘Gebed bij de harde dood’ sporen van deze fascinatie draagt. Maar andere pennenvruchten van Cendrars konden allerminst op de goedkeuring van Eddy rekenen. Op 8 mei 1922 schrijft hij vanuit Parijs aan de ongenaakbare Clairette Petrucci: ‘Ik bestudeer de moderne Franse poëzie. Voor mij is het een walgelijke studie, het doet me altijd een beetje mijn kalmte verliezen. Ik vond (in het tijdschrift Montparnasse) enkele verzen van Blaise Cendrars, nou, Clairette, ze zijn infaam.’44

Pascal Pia et Du Perron, 1925

Enkele jaren later blikt hij terug op zijn Parijse eerste maanden en op zijn ‘eerste contact met de “moderne literatuur”’ – een enigszins moeizame verkenning onder leiding van de belezen Clairette en zijn latere boezemvriend Pascal Pia (1903-1979).45 Eddy vertelt: ‘Apollinaire bekoorde mij, maar waarom geen leestekens? (Mallarmé was mij nog onbekend.) Bij verzen als deze van Cendrars: Et j’étais déjà si mauvais poète – Que je ne pouvais jamais aller jusqu’au bout – dacht ik: “Daar heb je tenminste iemand die zijn zwakheden bekent; maar waarom gaat hij er dan mee voort? hij hoéft het immers niet te doen? Het is allemaal onkunde”.’46

Enkele jaren later blikt hij terug op zijn Parijse eerste maanden en op zijn ‘eerste contact met de “moderne literatuur”’ – een enigszins moeizame verkenning onder leiding van de belezen Clairette en zijn latere boezemvriend Pascal Pia (1903-1979).45 Eddy vertelt: ‘Apollinaire bekoorde mij, maar waarom geen leestekens? (Mallarmé was mij nog onbekend.) Bij verzen als deze van Cendrars: Et j’étais déjà si mauvais poète – Que je ne pouvais jamais aller jusqu’au bout – dacht ik: “Daar heb je tenminste iemand die zijn zwakheden bekent; maar waarom gaat hij er dan mee voort? hij hoéft het immers niet te doen? Het is allemaal onkunde”.’46

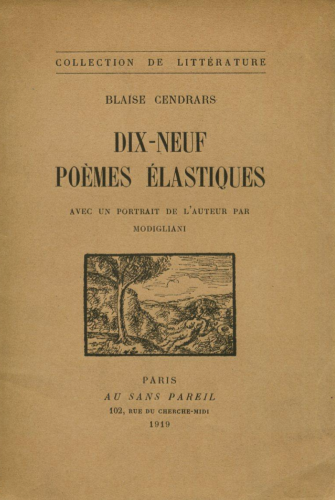

Maar de onkunde lag eerder bij de jonge Du Perron dan bij Cendrars en diens Franse collega’s. Eddy woonde pas sinds een half jaar in Europa. Voor hem was de Franse literatuur uit de afgelopen vijftig jaar nog onontgonnen terrein. In Brussel had hij nog geen tijd gehad om zich in het symbolisme in te lezen, laat staan in het dadaïsme of in wat de ‘esprit nouveau’ genoemd werd. Desondanks deelt hij mee aan Clairette, eind 1922, dat hij een boekdeel voor haar apart heeft gelegd, te weten twee werken van Cendrars die hij voor haar heeft laten inbinden: Dix-neuf poèmes élastiques, met een portret van de dichter door Modigliani, en Du Monde entier waarin de drie bekendste lange gedichten van Blaise zijn samengebracht.

Nogmaals drukt Eddy zijn onbehagen uit bij het lezen van de verzen van de ‘modernist’: het bezorgt hem bijna de hoofdpijn die hij altijd krijgt als hij zulke bundels openslaat. Die goede Cendrars, vertrouwt hij toe aan Clairette die van haar kant toch waardering voor de Frans-Zwitser toont, wil dat we aan het zoeken gaan, ‘daarom drukt hij zich zo… primitief uit; nou, ik ben bereid te zoeken. Maar als ik, na veel moeite, de betekenis van een of ander obscuur gedicht bij de horens te pakken heb (??),… blijkt het waardeloos te zijn. Dan […] vloek ik en ga ik in staking. En ik leg het boek opzij, uit het zicht, nadat ik erin geschreven heb: “Aan Clairette, omdat zij de moed heeft betekenisloze betekenissen na te streven.” In die wartaal ben ik nogal modern,’ voegt Du Perron niet zonder humor eraan toe.47

Nogmaals drukt Eddy zijn onbehagen uit bij het lezen van de verzen van de ‘modernist’: het bezorgt hem bijna de hoofdpijn die hij altijd krijgt als hij zulke bundels openslaat. Die goede Cendrars, vertrouwt hij toe aan Clairette die van haar kant toch waardering voor de Frans-Zwitser toont, wil dat we aan het zoeken gaan, ‘daarom drukt hij zich zo… primitief uit; nou, ik ben bereid te zoeken. Maar als ik, na veel moeite, de betekenis van een of ander obscuur gedicht bij de horens te pakken heb (??),… blijkt het waardeloos te zijn. Dan […] vloek ik en ga ik in staking. En ik leg het boek opzij, uit het zicht, nadat ik erin geschreven heb: “Aan Clairette, omdat zij de moed heeft betekenisloze betekenissen na te streven.” In die wartaal ben ik nogal modern,’ voegt Du Perron niet zonder humor eraan toe.47

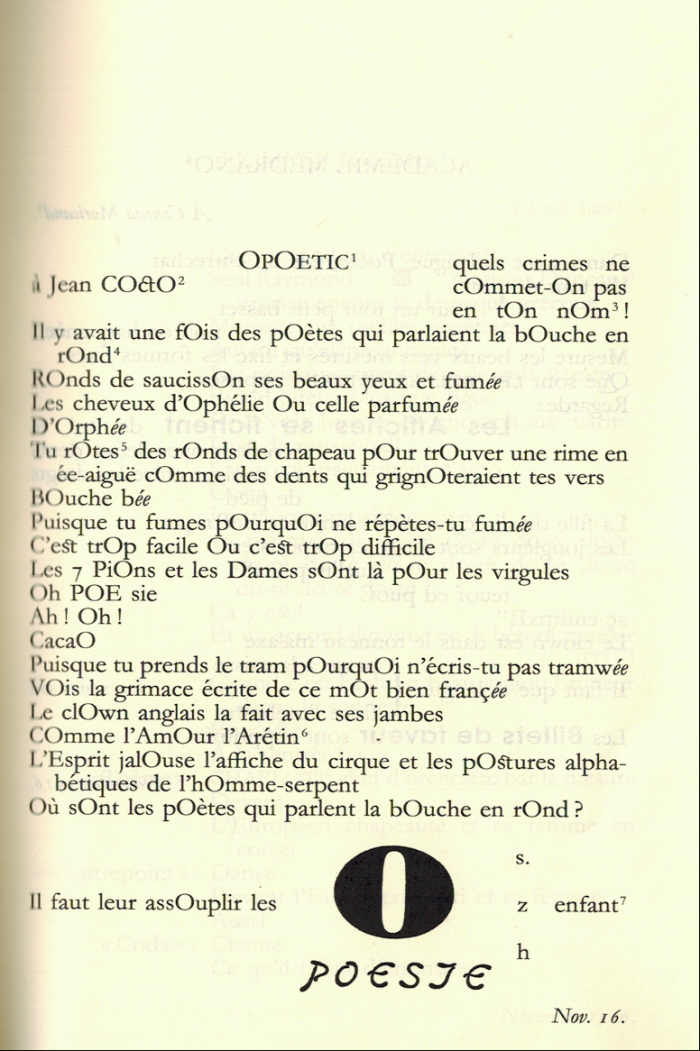

Van welke bundels van Cendrars heeft Du Perron eigenlijk kennisgenomen of kunnen nemen? De drie narratieve gedichten samengebracht in Du Monde entier (Les Pâques à New York, Prose du Transsibérien, Le Panama) en de Dix-neuf poèmes élastiques heeft hij zeker gelezen. Men kan aannemen dat hij Kodak (Documentaire) uit 1924 in handen heeft gehad. Misschien ook Feuille de route I uit hetzelfde jaar en enkele andere reeksen uit de jaren 1925-28 (São Paulo, Feuilles de route Montparnasse en Sud-Américaines), ook al hebben deze cycli weinig aandacht getrokken. Hetzelfde geldt voor La Guerre du Luxembourg (1916) en de drie Sonnets dénaturés (november 1916) die voor de dood van Eddy slechts in heel beperkte uitgaven beschikbaar waren. De gedichten ‘Continent noir’ en ‘Les Grands Fétiches’, later opgenomen in Poèmes nègres (1944), heeft Eddy misschien in de lente van 1922 in tijdschriften kunnen ontdekken.48 De modernste verzen van Cendrars treft men in de Dix-neuf poèmes élastiques (1919) en nog meer wellicht in de Sonnets dénaturés. Ik geef daar een voorbeeld van, ‘OpOetic’, een gedicht opgedragen aan Jean Cocteau, dat goed laat zien in hoeverre het alleen al visueel baanbrekend was:

Het typografische spel behoeft geen commentaar (in een ander poème dénaturé gebruikt Cendrars een leesteken dat niet bestond, namelijk een vierkante punt). Maar wat doet daar opeens onderaan in een cursief lettertype het Nederlandse woord POESJE? Of moet je het eerder als POÉSIE lezen? De toelichting in de Pléiade geeft daar geen uitleg over terwijl maar liefst zeven voetnoten andere woorden verduidelijken. Als je aanneemt dat Cendrars met ‘poésie’ en ‘poesje’ speelt, zou het kunnen dat hij het woord in juni 1912 in de haven van Rotterdam heeft geleerd. Hoe dan ook, hij lijkt het wel met de O en met de opening van een mond te associëren. Kunnen we zover gaan om aan te nemen dat de woordproever die hij bij uitstek was de spot met Cocteau drijft die zich wel door de poésie maar niet door ‘poesjes’ aangetrokken voelde? De naam Arétin verwijst immers naar een schrijver die bekend staat om zijn erotische gedichten. Dat zulke gedurfde composities niet bij iedereen in de smaak vielen weten we al. Trouwens, Du Perron was niet de enige die zich er tegen verzette. Onder toezicht van Jacques Rivière (1886-1925) heeft de NRF geweigerd verzen van Cendrars in het gelijknamige tijdschrift te publiceren.49

Remy de Gourmont

Ondanks deze bezwaren kunnen we vermoeden dat Eddy in 1922 een zelfde soort bewondering koesterde als Cendrars had voor Remy de Gourmont (1858-1915), een vooraanstaande naam in het begin van de 20ste eeuw. In ieder geval vond Du Perron Les Lettres à Sixtine schitterend.50 Cendrars van zijn kant beriep zich op Remy de Gourmont (Le Latin mystique en sommige gedichten), die vanaf 1910 zijn roeping als schrijver had bepaald.51

Ondanks deze bezwaren kunnen we vermoeden dat Eddy in 1922 een zelfde soort bewondering koesterde als Cendrars had voor Remy de Gourmont (1858-1915), een vooraanstaande naam in het begin van de 20ste eeuw. In ieder geval vond Du Perron Les Lettres à Sixtine schitterend.50 Cendrars van zijn kant beriep zich op Remy de Gourmont (Le Latin mystique en sommige gedichten), die vanaf 1910 zijn roeping als schrijver had bepaald.51

Desalniettemin vermoed ik dat het onbegrip van Du Perron voor de poëzie van de meeste auteurs die hij toen in Parijs leerde kennen een nadere kennismaking met hen heeft verhinderd. Dat geldt zeker voor Blaise Cendrars. Wat Eddy destijds het meest ergerde waren ‘de uitwassen van het modernisme in schilderkunst en literatuur’.52 Dankzij Pascal Pia zou hij ten langen leste de nieuwe stromingen in de kunsten beter leren waarderen. Naast Clairette wees deze twintiger hem de weg naar belangwekkende werken uit de jaren 1880-1920. Een rol die Cendrars wellicht op zich had kunnen nemen; hij was immers een aangename kerel en een verwoed lezer die weken en maanden in bibliotheken doorbracht om allerlei soorten boeken te verslinden. Als Du Perron met hem een nauwe band zou hebben gehad had hij kansen gekregen om vrij snel in Parijse bladen te mogen publiceren; met de hulp van een vriend of vriendin met taalgevoel, had hij zich wellicht kunnen ontwikkelen als Franstalig auteur, of tenminste had hij een start kunnen maken in die richting. Men zou dus kunnen spreken van een gemiste kans.

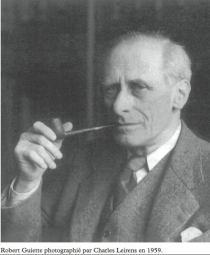

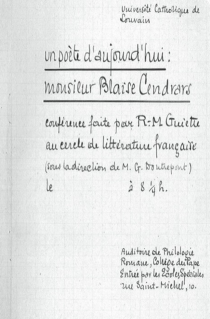

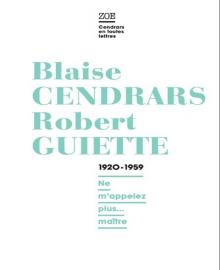

Begin jaren twintig van de vorige eeuw was de wereldreiziger Cendrars, die zelf tien jaar eerder als vreemdeling en autodidact in Parijs was beland om een schrijverscarrière te beginnen, namelijk bereid om als gids en mentor te fungeren voor jonge buitenlanders die het pad van de literatuur wilden betreden. Daar hebben we een mooi voorbeeld van in de persoon van Robert Guiette (1895-1976). In 1920 stuurde deze tweetalige Antwerpenaar, dichter in spe die vooral bekendheid zou verwerven met studies over de Franse en Nederlandse middeleeuwse literatuur, een eerste brief aan de auteur van La Prose du Transsibérien. Met ups en downs zouden ze veertig jaar lang met elkaar in contact blijven.53 De student Guiette informeerde bij Cendrars naar de recentste ontwikkelingen in de Franse poëzie. Kort daarop (december 1920) zou hij er in Leuven een lezing over geven.

Begin jaren twintig van de vorige eeuw was de wereldreiziger Cendrars, die zelf tien jaar eerder als vreemdeling en autodidact in Parijs was beland om een schrijverscarrière te beginnen, namelijk bereid om als gids en mentor te fungeren voor jonge buitenlanders die het pad van de literatuur wilden betreden. Daar hebben we een mooi voorbeeld van in de persoon van Robert Guiette (1895-1976). In 1920 stuurde deze tweetalige Antwerpenaar, dichter in spe die vooral bekendheid zou verwerven met studies over de Franse en Nederlandse middeleeuwse literatuur, een eerste brief aan de auteur van La Prose du Transsibérien. Met ups en downs zouden ze veertig jaar lang met elkaar in contact blijven.53 De student Guiette informeerde bij Cendrars naar de recentste ontwikkelingen in de Franse poëzie. Kort daarop (december 1920) zou hij er in Leuven een lezing over geven.

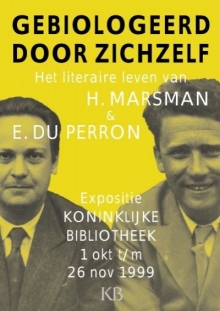

In december 1921, dus slechts enkele maanden vóór Du Perron, maakte hij kennis met Blaise met wie hij vaak bij Le Père tranquille ging eten. Merkwaardig genoeg verbleef Guiette ook regelmatig in Parijs, juist in 1922, om het moderne vers te bestuderen. Martinus Nijhoff (1894-1953) deed trouwens hetzelfde in deze jaren. We weten ook dat H. Marsman in 1922 in de Franse hoofdstad verbleef; hij bracht zelfs een bezoek aan de uitgeverijen waar Cendrars voor werkte.54 Wat de veel oudere W.G.C. Byvanck (1848-1925) betreft – de bijna gepensioneerde directeur van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag –, hij had kort daarvoor drie maanden in Parijs doorgebracht om een boek over de jonge Franse generatie te schrijven. Max Jacob, André Salmon, Jean Cocteau en nog een paar andere auteurs heeft hij toen ontmoet, maar bij mijn weten niet Cendrars.55

In december 1921, dus slechts enkele maanden vóór Du Perron, maakte hij kennis met Blaise met wie hij vaak bij Le Père tranquille ging eten. Merkwaardig genoeg verbleef Guiette ook regelmatig in Parijs, juist in 1922, om het moderne vers te bestuderen. Martinus Nijhoff (1894-1953) deed trouwens hetzelfde in deze jaren. We weten ook dat H. Marsman in 1922 in de Franse hoofdstad verbleef; hij bracht zelfs een bezoek aan de uitgeverijen waar Cendrars voor werkte.54 Wat de veel oudere W.G.C. Byvanck (1848-1925) betreft – de bijna gepensioneerde directeur van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag –, hij had kort daarvoor drie maanden in Parijs doorgebracht om een boek over de jonge Franse generatie te schrijven. Max Jacob, André Salmon, Jean Cocteau en nog een paar andere auteurs heeft hij toen ontmoet, maar bij mijn weten niet Cendrars.55

Noch in de biografie die we aan Kees Snoek te danken hebben noch in de correspondentie van Du Perron ben ik de naam Guiette tegengekomen. Toch verkeerden de twee mannen in de jaren twintig, óf in Parijs óf in België, vaak in dezelfde kunstenaarskringen.

Moravagine, uitg. Voltaire (2005), vert. Z. Pennings

Dankzij zijn Frans-Zwitserse mentor komt de Antwerpenaar gauw in contact met andere schrijvers, met diverse uitgevers en artiesten, te beginnen met de schilders Fernand Léger (1881-1955) en Oleg Skrypitzine (1848-1935), de auteur Lupus Blumenfeld (1889-1932), de Poolse dichter en kunsthandelaar Léopold Zborowski (1889-1932)… Hij krijgt recensie-exemplaren toegestuurd.56 Met als gevolg dat hij meer open staat voor de nieuwe generatie dan Du Perron, ook al vindt hij zijn eigen verzen ‘ver van modern’.57 Hij laat trouwens ook een brede kennis van de schilderkunst en de muziek zien.58 Volgens Robert Guiette is Cendrars, die hem heeft aangeraden de vivre intensément, ‘de man van het moment en van het leven, […] De moderne dichter, de dichter van de steden, van het kosmopolitisme, van de jazzband, van de film, van de machines, van het rauwe woord, van de ironie en van de hedendaagse menselijkheid. Geen idealisme meer, geen mal du siècle, geen kunst om de kunst, maar een voorliefde voor de objectieve werkelijkheid, het pragmatisme, de levensvreugde’.59 In enkele latere kronieken spreekt Guiette zich nog steeds lovend uit over Cendrars.60 Hij vindt de roman Moravagine een schitterend werk61 en zijn auteur overtuigender dan zijn collega Paul Morand: ‘Indien ik Blaise Cendrars met Morand vergelijk dan moeten zijn innemende bekoorlijkheid en zijn karakteristieke stijl toch onderdoen voor de veelheid aan menschelijke documentatie, de vizioenaire poëzie, den werkelijkheidszin en de ondervinding van Cendrars. Deze toch schrijft breed-aangelegde romans waar een wereld van kennis bij te pas komt. Hij schrijft in een gespierde, machtige taal, zonder ijdele handigheden en zonder quiproquo’s’.62 Cendrars toont zich dankbaar, bijvoorbeeld naar aanleiding van een bespreking van Moravagine: ‘Dank u voor uw uitstekende artikel. Ik denk dat het het beste is dat door een jongere over mij geschreven is. Het is jammer dat het niet in Parijs verschijnt. Wat een les voor de Franse recensenten’.63

Dankzij zijn Frans-Zwitserse mentor komt de Antwerpenaar gauw in contact met andere schrijvers, met diverse uitgevers en artiesten, te beginnen met de schilders Fernand Léger (1881-1955) en Oleg Skrypitzine (1848-1935), de auteur Lupus Blumenfeld (1889-1932), de Poolse dichter en kunsthandelaar Léopold Zborowski (1889-1932)… Hij krijgt recensie-exemplaren toegestuurd.56 Met als gevolg dat hij meer open staat voor de nieuwe generatie dan Du Perron, ook al vindt hij zijn eigen verzen ‘ver van modern’.57 Hij laat trouwens ook een brede kennis van de schilderkunst en de muziek zien.58 Volgens Robert Guiette is Cendrars, die hem heeft aangeraden de vivre intensément, ‘de man van het moment en van het leven, […] De moderne dichter, de dichter van de steden, van het kosmopolitisme, van de jazzband, van de film, van de machines, van het rauwe woord, van de ironie en van de hedendaagse menselijkheid. Geen idealisme meer, geen mal du siècle, geen kunst om de kunst, maar een voorliefde voor de objectieve werkelijkheid, het pragmatisme, de levensvreugde’.59 In enkele latere kronieken spreekt Guiette zich nog steeds lovend uit over Cendrars.60 Hij vindt de roman Moravagine een schitterend werk61 en zijn auteur overtuigender dan zijn collega Paul Morand: ‘Indien ik Blaise Cendrars met Morand vergelijk dan moeten zijn innemende bekoorlijkheid en zijn karakteristieke stijl toch onderdoen voor de veelheid aan menschelijke documentatie, de vizioenaire poëzie, den werkelijkheidszin en de ondervinding van Cendrars. Deze toch schrijft breed-aangelegde romans waar een wereld van kennis bij te pas komt. Hij schrijft in een gespierde, machtige taal, zonder ijdele handigheden en zonder quiproquo’s’.62 Cendrars toont zich dankbaar, bijvoorbeeld naar aanleiding van een bespreking van Moravagine: ‘Dank u voor uw uitstekende artikel. Ik denk dat het het beste is dat door een jongere over mij geschreven is. Het is jammer dat het niet in Parijs verschijnt. Wat een les voor de Franse recensenten’.63

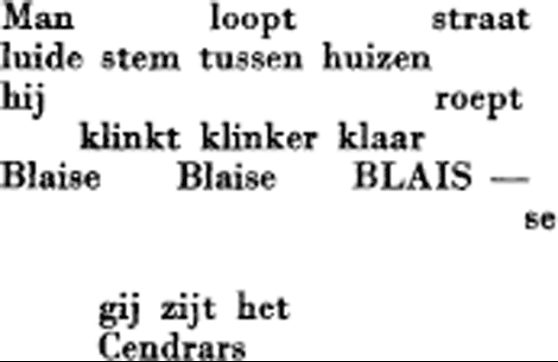

Het enthousiasme van Robert Guiette wordt trouwens door andere Belgen gedeeld, om te beginnen door Paul van Ostaijen.64 Van Ostaijen erkende Cendrars als zijn grote voorbeeld; zijn gedicht ‘Aan Cendrars’, waar diens achternaam met ‘klaar’ rijmt, is daar een mooi bewijs van. Volgens Van Doesburg is Bezette stad ‘naar inhoud en vorm een imitatie van het mooie boek van Blaise Cendrars La Fin du monde geïllustreerd door Fernand Léger’.65 Een mening die werd gedeeld door M. Nijhoff: ‘Met uitzondering van Bezette stad, een typografische improvisatie afgekeken van Blaise Cendrars’ La Fin du monde, publiceerde hij in de laatste tien jaar van zijn leven geen verzenbundels meer. Dit is een feit van betekenis, vooral als men bedenkt dat hij slechts twee-en-dertig jaar oud was toen hij in 1928 stierf.’66

Maar Gerrit Borgers weerlegt dit standpunt zonder de invloed van Cendrars op Van Ostaijen te minimaliseren. Volgens hem heeft Theo van Doesburg met zijn uitspraak een kettingreactie van misverstanden veroorzaakt, waar M. Nijhoff en later Adriaan de Roover (1923-2016) zich bij aansloten. ‘De tekst van La Fin du monde in de eerste uitgave van 1919 bij de Éditions de la Sirène te Parijs, is echter zonder één uitzondering volkomen traditioneel gezet in de “Morland corps”! Hoogstens kan men constateren dat de “compositions en couleurs” van Fernand Léger, die deze uitgave illustreren en waarin hier en daar tekstfragmenten zijn verwerkt, soms een zwakke overeenkomst vertonen met de houtsneden die Oscar Jespers voor Bezette stad zou maken, doch dit betreft alleen de illustraties. Ook de eerste uitgave van Cendrars’ La Prose du Transsibérien uit 1913, die als een meer dan twee meter lang “simultaan-boek dat de hoogte van de Eiffeltoren benadert” verscheen en door Sonia Delaunay-Terk werd geïllustreerd, vertoont geen “ritmische typografie”. Van Ostaijen is een van de weinigen die bij hun eigen variant op de dadaïstische typografie een theoretische toelichting hebben gegeven.’67

Begin juni 1922, terwijl Eddy mogelijk in Parijs vertoeft68 en aan zijn eerste boek knutselt, houdt Cendrars enkele lezingen in Brussel (1 en 3 juni) en in een paar andere steden over l’art nègre, zijn eigen werk of het werk van zijn dierbaarste collega’s.69 De actrice Raymone Duchâteau (1896-1986), zijn boezemvriendin, begeleidt hem. Hij doet het vooral voor het geld want na zijn regisseurservaring is hij blut uit Rome teruggekomen. Ondanks zijn kwajongensstreken70 ontvangt hij in België een warm onthaal, waar Karel van de Woestijne (1878-1929) verslag van doet: volgens hem is de poëzie van Cendrars ‘voor het grootste gedeelte louter zintuigelijk: zij is eene aaneenschakeling van rechtstreeksche beelden, zonder ander verband dan klank, visuëele verhouding, intuïtieve evocatie. Zij is alles behalve discursief; zij laat zich gaan op het subconsciente, tot op het oogenblik dat een zekere staat der rede deze remmen komt. Daarin gelijkt deze poëzie op de laatste verzen van Rimbaud’.71

P. van der Meer de Walcheren in Parijs

In het nabije Nederland, zoals trouwens ook in het verre Brazilië72, hebben zich ook vanaf 1920-1923 enkele bewonderaars gemanifesteerd. Een Nederlandse kenner van de Montmartre-kringen, die na Theo van Doesburg het Franse modernisme in de Nederlandse literatuur introduceerde73, Pieter van der Meer de Walcheren (1880-1970), toont zich wat genuanceerder: ‘En onder deze allerjongsten, die men ook wel de literaire cubisten noemt, – eenieder die nieuwe banen zoekt, wordt als cubist doodgeverfd! – is Blaise Cendrars wel een der meest begaafden. Hij is zeer ongelijk in zijn werk. Hij zoekt de intensiteit, den fellen direkten slag. Soms bereikt hij dat; al te vaak wordt zijn beknoptheid te duister. Bijna altijd trilt het van leven. En soms, wijd-uit kan hij in een veel-omvattenden zwaai een grootsche visie naderen. Maar altijd blijft het uiterlijk. Ik heb zijn Panama gelezen, dat goede fragmenten heeft. Profond Aujourd’hui, een titel die het werk van Cendrars typeert, reken ik tot het beste wat hij geschreven heeft. De film-roman La Fin du Monde, met illustraties van den schilder cubist Fernand Léger lijkt mij een grove vergissing, een misbruiken van zijn talent, en daarbij hinderlijk-blasphematorisch. Maar het kleine, laat ik zeggen: proza-gedicht: J’ai tué, is een voortreffelijk staaltje van zijn kunnen.’74

In het nabije Nederland, zoals trouwens ook in het verre Brazilië72, hebben zich ook vanaf 1920-1923 enkele bewonderaars gemanifesteerd. Een Nederlandse kenner van de Montmartre-kringen, die na Theo van Doesburg het Franse modernisme in de Nederlandse literatuur introduceerde73, Pieter van der Meer de Walcheren (1880-1970), toont zich wat genuanceerder: ‘En onder deze allerjongsten, die men ook wel de literaire cubisten noemt, – eenieder die nieuwe banen zoekt, wordt als cubist doodgeverfd! – is Blaise Cendrars wel een der meest begaafden. Hij is zeer ongelijk in zijn werk. Hij zoekt de intensiteit, den fellen direkten slag. Soms bereikt hij dat; al te vaak wordt zijn beknoptheid te duister. Bijna altijd trilt het van leven. En soms, wijd-uit kan hij in een veel-omvattenden zwaai een grootsche visie naderen. Maar altijd blijft het uiterlijk. Ik heb zijn Panama gelezen, dat goede fragmenten heeft. Profond Aujourd’hui, een titel die het werk van Cendrars typeert, reken ik tot het beste wat hij geschreven heeft. De film-roman La Fin du Monde, met illustraties van den schilder cubist Fernand Léger lijkt mij een grove vergissing, een misbruiken van zijn talent, en daarbij hinderlijk-blasphematorisch. Maar het kleine, laat ik zeggen: proza-gedicht: J’ai tué, is een voortreffelijk staaltje van zijn kunnen.’74

Van zijn kant geeft de correspondent van Het Vaderland uiting aan een onversneden enthousiasme in zijn bespreking van de poëziebundel Du Monde entier (1919): ‘Gansch nieuw is de wijze waarop Cendrars het heden ondergaat, innerlijk en uiterlijk op één plan vereenigt en een gansch-eigen uitdrukkingsvorm weet te vinden. Als men b.v. de Dix-neuf poèmes élastiques opslaat, staat men verbaasd: lange, schoon-gedragen strofen wisselen elastisch af met versregels van een enkel woord (doch hoe veelzeggend!); geen spoor van rijm; enkel het rijkgeschakeerde rhythme, dat zich nauwsluitend bij de ontroering aanpast. Doch het wonderlijkste is de inhoud. Geen doorloopend, logisch verhaal. Geen stilstaand tableau. Maar alles wat de werkelijkheid in den kortst mogelijken tijd in ons brein opwekt: sensatie, gevoel, gedachte, handeling, herinnering is met de grootst mogelijke soberheid en snelheid genoteerd. In plaats van een statische, ’n zuiver dynamische kunst. […] Het proza van Cendrars heeft dezelfde bondigheid, dezelfde stalen veerkrachtigheid als zijn vers. Zijn filmopschriften zijn suggestiever dan heele, rhetorische ontwikkelingen. Evenals Strawinsky en de Six zegt de dichter alles stellig en direct en daarmee uit.’75 Met andere woorden: al vroeg kende Cendrars over de noordelijke taalgrens een schaar van jonge en minder jonge bewonderaars, waar Du Perron zich nooit helemaal bij aan zou sluiten. Dat hij in een andere gemoedsgesteldheid verkeerde dan Robert Guiette blijkt nogmaals duidelijk wanneer de laatste aan de vroege jaren twintig terugdenkt: ‘Die maanden van 1922 in Parijs zijn voor mij onvergetelijk, en prachtig. Ik kan zeggen dat ze nog levendig zijn, en hoe! Een kwart eeuw vriendschap!’76 Een vriendschap met de romancier-dichter had voor Eddy op verschillende niveaus gunstig kunnen zijn en had kunnen bijdragen aan zijn literaire ontwikkeling. Maar blijkbaar voelde hij meer sympathie voor de jonge Pascal Pia en enkele jaren later zou hij in André Malraux een mens alsook een schrijver ontmoeten die meer naar zijn smaak was.

Van zijn kant geeft de correspondent van Het Vaderland uiting aan een onversneden enthousiasme in zijn bespreking van de poëziebundel Du Monde entier (1919): ‘Gansch nieuw is de wijze waarop Cendrars het heden ondergaat, innerlijk en uiterlijk op één plan vereenigt en een gansch-eigen uitdrukkingsvorm weet te vinden. Als men b.v. de Dix-neuf poèmes élastiques opslaat, staat men verbaasd: lange, schoon-gedragen strofen wisselen elastisch af met versregels van een enkel woord (doch hoe veelzeggend!); geen spoor van rijm; enkel het rijkgeschakeerde rhythme, dat zich nauwsluitend bij de ontroering aanpast. Doch het wonderlijkste is de inhoud. Geen doorloopend, logisch verhaal. Geen stilstaand tableau. Maar alles wat de werkelijkheid in den kortst mogelijken tijd in ons brein opwekt: sensatie, gevoel, gedachte, handeling, herinnering is met de grootst mogelijke soberheid en snelheid genoteerd. In plaats van een statische, ’n zuiver dynamische kunst. […] Het proza van Cendrars heeft dezelfde bondigheid, dezelfde stalen veerkrachtigheid als zijn vers. Zijn filmopschriften zijn suggestiever dan heele, rhetorische ontwikkelingen. Evenals Strawinsky en de Six zegt de dichter alles stellig en direct en daarmee uit.’75 Met andere woorden: al vroeg kende Cendrars over de noordelijke taalgrens een schaar van jonge en minder jonge bewonderaars, waar Du Perron zich nooit helemaal bij aan zou sluiten. Dat hij in een andere gemoedsgesteldheid verkeerde dan Robert Guiette blijkt nogmaals duidelijk wanneer de laatste aan de vroege jaren twintig terugdenkt: ‘Die maanden van 1922 in Parijs zijn voor mij onvergetelijk, en prachtig. Ik kan zeggen dat ze nog levendig zijn, en hoe! Een kwart eeuw vriendschap!’76 Een vriendschap met de romancier-dichter had voor Eddy op verschillende niveaus gunstig kunnen zijn en had kunnen bijdragen aan zijn literaire ontwikkeling. Maar blijkbaar voelde hij meer sympathie voor de jonge Pascal Pia en enkele jaren later zou hij in André Malraux een mens alsook een schrijver ontmoeten die meer naar zijn smaak was.

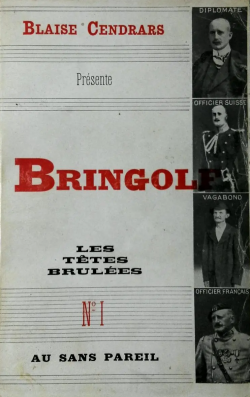

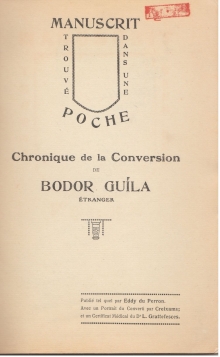

Cendrars in Manuscrit trouvé dans une poche

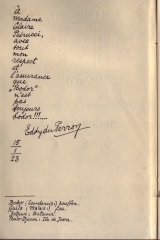

Anders dan wat geldt voor Robert Guiette zijn er bij mijn weten geen brieven tussen Blaise Cendrars en Eddy du Perron bekend.77 Wel dient gezegd te worden dat de Frans-Zwitser vrij slordig met zijn correspondentie omging en dat bij de Duitse invasie in 1940 zijn huis in Tremblay-sur-Mauldre werd geplunderd. Wat wel bewaard is gebleven zijn de regels die Du Perron aan Cendrars heeft gewijd in zijn allereerste pennenvrucht: Manuscrit trouvé dans une poche.78 Dit bizarre boekje, geschreven in een soort roes in mei en juni 1922 te Parijs, verscheen in januari 1923 in eigen beheer en in een oplage van 500 exemplaren. Een exemplaar stond in de bibliotheek van Cendrars.79 De titel is zowel geïnspireerd op Manuscrit trouvé dans une bouteille (MS. Found in a Bottle, 1833) van Edgar Allan Poe als op Le Manuscrit trouvé dans un chapeau (1919, met tekeningen van Picasso) van André Salmon.80 Maar inhoudelijk heeft de ‘poche’ weinig met de ‘bottle’ en met de ‘chapeau’ te maken. De keuze voor de Franse taal berust op het feit dat de jonge Du Perron zich wenste te positioneren ten opzichte van de vrienden en opvolgers van Guillaume Apollinaire; hij wilde ook zijn ‘beginneling’ toegankelijk maken voor Clairette, zijn toenmalige Franstalige muze.

Pamflet en pastiche tegelijk, vergelijkt deze tekst de hedendaagse ontwikkelingen in de poëzie met het gekrijs en gehuil van baby’s. In deze ironische en hier en daar geestige pagina’s uitte de jonge Nederlander uit volle borst zijn onbegrip voor gedichten die volgens hem slechts een opsomming van onsamenhangende en absurde woorden en zinsdelen vormen, aaneenschakelingen van regels zonder rijm. ‘In een korte verklaring vooraf speelt Du Perron de rol van tekstbezorger. Hij doet het voorkomen alsof de door hem gepresenteerde tekst geschreven is door een zekere Bodor Guíla, afkomstig uit Betawi. Deze jongeman, die zichzelf kunstenaar in de schone letteren noemt, is gek geworden en in een inrichting opgenomen (als bewijs levert Du Perron een authentiek ogende medische verklaring). In een van de jaszakken van de jongeman heeft Du Perron een manuscript aangetroffen dat zo curieus was dat hij meende dat het wel moest worden gepubliceerd.’81

Henri Michaux

Men kan Manuscrit trouvé dans une poche zeker vele tekortkomingen aanwrijven: het is eigenlijk meer een spel van een oude tiener dan een afgerond werk; het Frans dat de auteur hanteert is verre van vlekkeloos, iets dat hij trouwens beseft en waar hij niet voor terugschrikt. In de enige bespreking van de bundel putte op zijn beurt de jonge Belg Henri Michaux (1899-1984) uit een humoristisch register: ‘De auteur zal ongetwijfeld verstand hebben van het monteren en demonteren van fietsen en machines. Waarom is hij geen monteur of meetkundige geworden? Hij had de internering dan misschien kunnen vermijden.’ 82

Men kan Manuscrit trouvé dans une poche zeker vele tekortkomingen aanwrijven: het is eigenlijk meer een spel van een oude tiener dan een afgerond werk; het Frans dat de auteur hanteert is verre van vlekkeloos, iets dat hij trouwens beseft en waar hij niet voor terugschrikt. In de enige bespreking van de bundel putte op zijn beurt de jonge Belg Henri Michaux (1899-1984) uit een humoristisch register: ‘De auteur zal ongetwijfeld verstand hebben van het monteren en demonteren van fietsen en machines. Waarom is hij geen monteur of meetkundige geworden? Hij had de internering dan misschien kunnen vermijden.’ 82

Zoals Eddy aan Clairette in een paar brieven uitlegt neemt hij in Manuscrit enkele dichters op de korrel: Max Jacob, Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, André Salmon, Walt Whitman, Albert Birot en natuurlijk Blaise Cendrars… ‘Ik verzeker je dat ik deze bundel zal afmaken, het kost me niet de minste moeite; ik hoef er alleen maar voor in een zekere spottende stemming te zijn om honderden van deze “verzen” zonder rijm of rede te kunnen schrijven, zonder komma’s, punten, enz., zonder talent, zonder vakmanschap en vol ideeën die ik zelf niet kan uitleggen.’83

Proza-achtige stukjes en pastiches van gedichten wisselen elkaar af in deze parodie. Al in de eerste pagina’s is er sprake van Cendrars. Ik citeer in de vertaling van Arjaan van Nimwegen: ‘Vervolgens kocht ik een nummer van het tijdschrift Montparnasse, waarvoor ik mezelf een kop koffie ontzegde. Allereerst trof ik er een zogenaamd gedicht in aan van Blaise Cendrars, dat ik van begin tot eind heb begrepen. Maar ik vond het smakeloos en stuitend als slecht proza en absoluut niet origineel. Het ging over de buik van mevrouw zijn moeder toen hijzelf er nog in zat, en ik heb eens aan boord van een stoomschip twee matrozen aanmerkelijk stoutmoediger over datzelfde onderwerp horen praten. Hun taal was gewaagder, ruwer en vloeiender, en er zaten meer vondsten in, want Blaise Cendrars weet uitstekend hoe de buik van zijn moeder in elkaar zit en de matrozen wisten daar maar heel weinig van af. […] Eerlijk gezegd was ik erg verontwaardigd over Blaise Cendrars. Maar ik was dan ook maar een dom jongetje dat de modernen niet kon begrijpen.’84

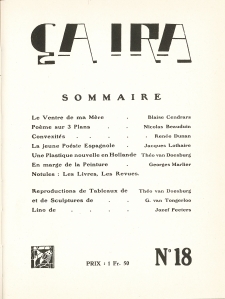

Het gedicht van Cendrars dat kort wordt samengevat draagt ‘Le ventre de ma mère’ als titel. Het werd uiteraard in Montparnasse gepubliceerd (op 1 mei 1922), maar ook in nummer 18 van Ça Ira! (mei 1922). Dat verklaart waarom redacteur Paul Neuhuys (1897-1984) een handschrift van het gedicht bezat dat in Cendrars’ verzamelde werken in de reeks ‘Au cœur du monde’ is opgenomen.85

Het gedicht van Cendrars dat kort wordt samengevat draagt ‘Le ventre de ma mère’ als titel. Het werd uiteraard in Montparnasse gepubliceerd (op 1 mei 1922), maar ook in nummer 18 van Ça Ira! (mei 1922). Dat verklaart waarom redacteur Paul Neuhuys (1897-1984) een handschrift van het gedicht bezat dat in Cendrars’ verzamelde werken in de reeks ‘Au cœur du monde’ is opgenomen.85

C’est mon premier domicile

Il était tout arrondi

Bien souvent je m’imagine

Ce que je pouvais bien être…

Les pieds sur ton cœur maman

Les genoux tout contre ton foie

Les mains crispées au canal

Qui aboutissait à ton ventre

Le dos tordu en spirale

Les oreilles pleines les yeux vides

Tout recroquevillé tendu

La tête presque hors de ton corps

Mon crâne à ton orifice

Je jouis de ta santé

De la chaleur de ton sang

Des étreintes de papa

Bien souvent un feu hybride

Électrisait mes ténèbres

Un choc au crâne me détendait

Et je ruais sur ton cœur

Le grand muscle de ton vagin

Se resserrait alors durement

Je me laissais douloureusement faire

Et tu m’inondais de ton sang

Mon front est encore bosselé

De ces bourrades de mon père

Pourquoi faut-il se laisser faire

Ainsi à moitié étranglé ?

Si j’avais pu ouvrir la bouche

Je t’aurais mordu

Si j’avais pu déjà parler

J’aurais dit :

Merde, je ne veux pas vivre !

Verder lezen we nog in Manuscrit een toespeling op La Prose du Transsibérien, zoals gezegd een gedicht dat ambieerde poëzie en schilderkunst samen te brengen en dat een beroep deed op de techniek van de collage.86 Du Perron, in de vertaling van Arjaan van Nimwegen: ‘steeds verder weg van de Sacré-Coeur en Montmartre, zoals Blaise Cendrars en het hoertje in de Transsibérien. Maar ik, ongelukkige, ik had geen Jeanne, geen Nini, geen Chichi, geen Mado, geen Dodo, geen Dada en geen Caca.’ Vervolgens pent Du Perron een vrij lang gedicht neer pour Blaise en à la Cendrars: geen interpunctie, lettergrepen die weggevallen zijn, woordspelingen… Ik citeer:

Verder lezen we nog in Manuscrit een toespeling op La Prose du Transsibérien, zoals gezegd een gedicht dat ambieerde poëzie en schilderkunst samen te brengen en dat een beroep deed op de techniek van de collage.86 Du Perron, in de vertaling van Arjaan van Nimwegen: ‘steeds verder weg van de Sacré-Coeur en Montmartre, zoals Blaise Cendrars en het hoertje in de Transsibérien. Maar ik, ongelukkige, ik had geen Jeanne, geen Nini, geen Chichi, geen Mado, geen Dodo, geen Dada en geen Caca.’ Vervolgens pent Du Perron een vrij lang gedicht neer pour Blaise en à la Cendrars: geen interpunctie, lettergrepen die weggevallen zijn, woordspelingen… Ik citeer:

‘blaise cendrars c’est l’homme qui m’a appris le mot merde c’est l’homme qui m’a donné du courage je lui suis profondément reconnaissant sans cendrars sans moi tandis que j’écris son portrait me regarde et me dit merde tu n’y arriveras pas nous sommes tout seuls dans ma chambre le portrait de cendrars et moi souvent depuis des jours le matin il me dit merde tu es laid et le soir merde je m’emmerde

je l’imite

[…]

je regarde cendrars il me dicte il

me vient à l’aide

je dis au diable tu me rases

tu m’ennuies

tu m’embêtes

tu m’emmerdes

rien de plus varié que la folie rien de plus ligotant que la

logique il me semble que c’est par cendrars qui je sais cela

ceci au silencieux rêveur dans ma solitude’

‘blaise cendrars is de man die me het woord verdomme geleerd heeft hij is de man die me moed heeft gegeven ik ben hem diep erkentelijk zonder cendrars was ik er niet geweest terwijl ik schrijf kijkt zijn portret me aan en zegt tegen me verdomme het lukt je niet wij zijn helemaal alleen in mijn kamer het portret van cendrars en ik al dagenlang zegt hij vaak ’s morgens tegen me verdomme wat ben jij lelijk en ’s avonds ik heb er schijt aan

ik imiteer hem […]

ik kijk cendrars aan hij dicteert me hij

komt me te hulp

ik zeg loop naar de hel ik baal van jou je verveelt me

je zit me tot hier

je hangt me de strot uit

niets afwisselender dan de waanzin niets beklemmender dan de logica ik geloof dat ik dat van cendrars heb geleerd

dit is voor de zwijgzame dromer in mijn eenzaamheid’

In het volgende deel van Manuscrit steekt Eddy de draak met ‘dhr. Cocteau’ door in het gedicht voor hem alle lettergrepen te stoppen die hij in het gedicht voor ‘dhr. Cendrars’ heeft laten wegvallen.

Clairette & Eddy

Moet men Manuscrit trouvé dans une poche beschouwen als een streven van Du Perron om zich bij de nieuwe Franse generatie aan te sluiten? Misschien, maar kunnen we het niet eerder lezen als een laatste en reddeloze poging om de vrouw op wie hij verliefd was te versieren? Of eigenlijk om met haar af te rekenen? In de loop der jaren heeft Du Perron natuurlijk zijn opvattingen over poëzie enigszins herzien. Hij toonde zich minder kritisch ten opzichte van experimentele verzen. Maar het is moeilijk om van een echte bekering te spreken87: zijn eigen gedichten bleven eerder klassiek van vorm dan avant-gardistisch. Naast een voorkeur voor een parlando-toon is hij altijd aan het rijmschema trouw gebleven. Altijd? Niet in Kwartier per dag, de bundel die hij onder het pseudoniem Duco Perkens in november 1924 publiceerde na in contact te zijn gekomen met een paar belangrijke Vlaamse modernisten. Het gaat om een echte poging zich bij de moderne trend aan te sluiten, maar deze keer in het Nederlands. ‘Niet alleen thematisch maar ook qua vorm leunt hij sterk aan bij de avontuurlijke reisbeschrijvingen van Paul Morand, Blaise Cendrars en Valery Larbaud,’ meent Manu van der Aa.88 En Kees Snoek legt uit: ‘In de Perkens-verzen worden de moderne technieken gebruikt van de opsomming, het cursief zetten van verrassende citaten, het door elkaar laten lopen van twee verhaaldraden en een speelse verdeling van de woorden over de bladspiegel. Du Perrons kosmopolitisch voyeurisme à la Barnabooth krijgt accenten mee van futuristisch tempo en dadaïstische baldadigheid. Maar alle would-be futurisme ten spijt (in een van de verzen duikt de naam Marinetti op), blijft de anekdotische achtergrond sterk voelbaar.’89 Op één uitzondering na werd de bundel afgekraakt. Verder kan men ook in sommige kwatrijnen een zekere modernistische strekking herkennen.

Moet men Manuscrit trouvé dans une poche beschouwen als een streven van Du Perron om zich bij de nieuwe Franse generatie aan te sluiten? Misschien, maar kunnen we het niet eerder lezen als een laatste en reddeloze poging om de vrouw op wie hij verliefd was te versieren? Of eigenlijk om met haar af te rekenen? In de loop der jaren heeft Du Perron natuurlijk zijn opvattingen over poëzie enigszins herzien. Hij toonde zich minder kritisch ten opzichte van experimentele verzen. Maar het is moeilijk om van een echte bekering te spreken87: zijn eigen gedichten bleven eerder klassiek van vorm dan avant-gardistisch. Naast een voorkeur voor een parlando-toon is hij altijd aan het rijmschema trouw gebleven. Altijd? Niet in Kwartier per dag, de bundel die hij onder het pseudoniem Duco Perkens in november 1924 publiceerde na in contact te zijn gekomen met een paar belangrijke Vlaamse modernisten. Het gaat om een echte poging zich bij de moderne trend aan te sluiten, maar deze keer in het Nederlands. ‘Niet alleen thematisch maar ook qua vorm leunt hij sterk aan bij de avontuurlijke reisbeschrijvingen van Paul Morand, Blaise Cendrars en Valery Larbaud,’ meent Manu van der Aa.88 En Kees Snoek legt uit: ‘In de Perkens-verzen worden de moderne technieken gebruikt van de opsomming, het cursief zetten van verrassende citaten, het door elkaar laten lopen van twee verhaaldraden en een speelse verdeling van de woorden over de bladspiegel. Du Perrons kosmopolitisch voyeurisme à la Barnabooth krijgt accenten mee van futuristisch tempo en dadaïstische baldadigheid. Maar alle would-be futurisme ten spijt (in een van de verzen duikt de naam Marinetti op), blijft de anekdotische achtergrond sterk voelbaar.’89 Op één uitzondering na werd de bundel afgekraakt. Verder kan men ook in sommige kwatrijnen een zekere modernistische strekking herkennen.

Cendrars in het Nederlandse proza van Eddy du Perron

Onder het pseudoniem Duco Perkens had Du Perron een paar maanden vóór Kwartier per dag zijn eerste Nederlands prozawerk gepubliceerd, Het roerend bezit. Het is geschreven volgens de ‘moderne methode’ om ‘een grotere abstractie te bereiken en zich volkomen los te maken van het naturalisme’.90 Zoals de Perkens-gedichten toont het verhaal wellicht enkele overeenkomsten met de stijl van Cocteau en van Cendrars, maar het is veel meer debet aan La Poésie d’aujourd’hui. Un nouvel état d’intelligence (1921) van Jean Epstein (1897-1953)91, een auteur die Cendrars vaak heeft geholpen zonder hem echt te waarderen.92 Opgedragen aan Cendrars werd La Poésie d’aujourd’hui, met een brief van hem uit 1920 bij wijze van nawoord, bij La Sirène gepubliceerd, een uitgeverij die de Frans-Zwitser als medewerker telde naast onder meer de grote kunstcriticus Félix Fénéon (1861-1944).93

Interessanter wat betreft het bohème-leven dat de twintiger ervoer is echter zijn eerste autobiografische roman, Een voorbereiding, uit 1927. De lezer treft personages aan die sterk geïnspireerd zijn op kunstenaars die Eddy tijdens zijn maanden in Parijs had meegemaakt, bijvoorbeeld Max Jacob en de kunstschilder Gen Paul (1895-1975). Maar nergens in dit boek valt, meen ik, een toespeling op Cendrars te herkennen.

Het lijdt geen twijfel dat Eddy van tijd tot tijd met kennissen en andere literatoren de mens Cendrars en zijn werk geëvoceerd heeft, onder andere met Jan Greshoff (1888-1971). Via Francis Carco (1886-1958) – een van de spilfiguren van het Montmartre uit het begin van de 20ste eeuw – was deze francofiele Nederlander in contact gekomen met de auteur van L’Or.94 Maar het is pas rond 1930 dat Du Perron opnieuw enkele alinea’s aan de Frans-Zwitser zou wijden. In Lugano, op de tweede kerstdag van 1929, maakt hij in zijn ‘literair dagboek’ verschillende vergelijkingen tussen A. den Doolaard (1901-1994) en Blaise Cendrars.95 Hij meent dat het jongste boek van zijn landgenoot, De Laatste Ronde, roman van liefde en andere noodlottigheden, mislukt is in zijn poging om modern te zijn en ‘het razende tempo’ van de jaren twintig weer te geven. In zijn tekortkomingen doet dit proza hem denken aan ‘de energiek-rammelende verhaaltrant’ van Cendrars, een stijl die ondanks onbetwistbare kwaliteiten niet overtuigt. Terloops noteert Du Perron dat de lange gedichten van Cendrars uit het tweede decennium van de 20ste eeuw ‘eigenaardig’ en ‘overtuigend’ waren maar ‘niet zó origineel als het op het eerste gezicht wel leek (want deze Cendrars is bijna geheel uit Apollinaire’s Zone voortgekomen)’. Deze laatste kritiek is weinig gefundeerd: Cendrars hoefde niet van Apollinaire af te kijken om zijn gedichten te componeren; er is waarschijnlijk eerder sprake van rivaliteit en van wederzijdse invloed. In deze tekst geeft Eddy weer blijk van terughoudendheid ten opzichte van het recente werk van de eenarmige dichter-romancier. ‘De Cendrars van de oorlog heeft ons een prozawerkje gegeven waarin wederom de manier onweerstaanbaar triomfeerde: het kleine boekje J’ai tué96, waarin een meesterlijke harmonie bereikt werd met een paar fragmenten van marsliederen en het staag aangehouden rhythme van vele voeten in een geregelde beweging, een opmars in stormpas overslaand. Hij was toen in zijn volle kracht en nauwelijks beroemd. Op het ogenblik, filmregisseur van beroep, meen ik, ofschoon nog altijd avonturier, is hij niet meer dan een imitatie van zichzelf, een soort beroemd man die zijn uitgevers vele boeken verschuldigd is.’