Alsace et Hollande du Siècle d’or

Les peintres alsaciens du XIXe siècle

et l’École hollandaise du Siècle d’or

Auteur d’une thèse intitulée La Peinture romantique en Alsace (1780-1880), l’historienne de l’art Catherine Jordy nous propose un texte relatif aux influences hollandaises sur la peinture alsacienne. Il a paru dans La Notion d’école, textes réunis par Christine Peltre et Philippe Lorentz, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2007, p. 59-70. De cette Lorraine, on pourra lire par ailleurs un article s’intéressant à l’interprétation avancée par Pierre-Michel Bertrand au sujet des Époux Arnolfini de Van Eyck : « Le respect de l’interprétation », Le Portique , n° 11, 2003.

Catherine Jordy a publié en 2002

L’Alsace vue par les peintres aux éditions Serge Domini.

D’UNE ÉCOLE L’AUTRE :

LES PEINTRES ALSACIENS DU XIXe SIÈCLE

ET L’ÉCOLE HOLLANDAISE DU SIÈCLE D'OR

Introduction

À travers quelques exemples, nous allons essayer de mettre en évidence de nombreux points communs entre la peinture alsacienne du XIXe siècle et l’École hollandaise du Siècle d’or, tant à travers la confrontation des œuvres que dans les habitudes de vie de deux régions géographiques proches à plus d’un égard. En effet, en regardant la peinture hollandaise, les Alsaciens ont trouvé un équivalent de ce à quoi ils tendaient eux-mêmes, sans toutefois aller jusqu’à imiter sans personnalité thèmes, style et manière hollandais.

La peinture alsacienne du XIXe siècle renvoie bien sûr à diverses sources d’influence. Privilégier le rapport à l’École hollandaise ne représente ici qu’un cas, mais particulièrement éclairant, de la manière dont une école ou pseudo-école se constitue en se réclamant d’un modèle reconnu sous le couvert duquel on pourra affirmer ses propres aspirations. Rappelons pour commencer les grandes tendances visibles dans les courants successifs du XIXe siècle en Alsace (1). À un classicisme tirant vers le romantisme, visible notamment chez Christophe Guérin (1758-1831) ou chez Joseph Melling (1724-1796), succède un romantisme diffus qui se fait plus présent et exalté dans le support de la lithographie. La peinture alsacienne est aussi marquée à distance par l’exemple fécond que constitue Philippe-Jacques Loutherbourg (1740-1812), actif à Londres. Le terreau sur lequel les peintres alsaciens d’un nouveau style vont croître, c’est un autre artiste qui le dispose, Martin Drolling (1752-1817), actif à Paris et auteur notamment de scènes de genre d’inspiration profondément hollandaise.

La peinture alsacienne du XIXe siècle renvoie bien sûr à diverses sources d’influence. Privilégier le rapport à l’École hollandaise ne représente ici qu’un cas, mais particulièrement éclairant, de la manière dont une école ou pseudo-école se constitue en se réclamant d’un modèle reconnu sous le couvert duquel on pourra affirmer ses propres aspirations. Rappelons pour commencer les grandes tendances visibles dans les courants successifs du XIXe siècle en Alsace (1). À un classicisme tirant vers le romantisme, visible notamment chez Christophe Guérin (1758-1831) ou chez Joseph Melling (1724-1796), succède un romantisme diffus qui se fait plus présent et exalté dans le support de la lithographie. La peinture alsacienne est aussi marquée à distance par l’exemple fécond que constitue Philippe-Jacques Loutherbourg (1740-1812), actif à Londres. Le terreau sur lequel les peintres alsaciens d’un nouveau style vont croître, c’est un autre artiste qui le dispose, Martin Drolling (1752-1817), actif à Paris et auteur notamment de scènes de genre d’inspiration profondément hollandaise.

La nouvelle école alsacienne naît dans les années 1840, autour des personnalités de Théophile Schuler (1821-1878) ou de Gustave Brion (1823-1877). Elle est issue d’un solide réalisme teinté de folklore. Hans Haug donne une définition très juste de ce qu’il a lui-même qualifié de « réalisme folklorique » (2) : « sur leur romantisme vint se greffer le naturalisme de Millet ou de Courbet, et le souvenir des petits maîtres hollandais qu’avait tant aimés leur compatriote Martin Drolling. C’est alors qu’on peut parler d’une école alsacienne de peinture de genre. » (3) Après l’Annexion de 1870, les artistes s’expatrient et continuent à exalter leur patrie perdue dans ce qu’on pourrait qualifier de postromantisme de combat, avec force représentations d’Alsaciennes en costumes, éplorées, bardées d’accessoires éloquents. Jean-Jacques Henner (1829-1905) et Gustave Doré (1832-1883) en sont les acteurs les plus connus.

Présence hollandaise

En observant les tableaux alsaciens, on s’aperçoit bien vite que nombre d’entre eux sont très directement influencés par la manière hollandaise, à tel point que, pour d’aucuns, on se trouve apparemment confronté à de serviles copistes de ladite manière.

La peinture hollandaise est à la mode au XIXe siècle et certains la considèrent comme un âge d’or perdu, ce qui est perceptible notamment dans le célèbre ouvrage d’Eugène Fromentin, Les Maîtres d’autrefois, qui évoque l’École hollandaise avec une nostalgie teintée de « tristesse mallarméenne » (4) et qui précise : « elle est la dernière des grandes écoles, peut-être la plus originale, certainement la plus locale. » (5) Si les écrivains et les critiques sont admiratifs, les collectionneurs quant à eux sont particulièrement friands de cette peinture : on peut citer à titre d’exemple Dutuit et Lugt, célébrés récemment à travers une exposition (6). En Alsace, on trouve des œuvres néerlandaises du Siècle d’or dans toutes les grandes collections, de Spetz (7) à Ritleng (8). On peut citer, à titre d’exemple, le cas de Jean-Pierre Mayno (1743-1801), l’un des collectionneurs alsaciens les plus représentatifs, à propos duquel l’historien Arthur Benoît rapporte, dans un article publié en 1875, qu’il « avait au plus haut degré le goût des arts, et ce qui reste de sa belle collection excite encore des cris d’admiration. L’école hollandaise flamande était représentée par deux paysages de Teniers ; une Tabagie par le père de ce peintre, un portrait par Van Dyck, un petit tableau de bois par Rembrandt, une tête de vieillard. Guerchin, Andrea del Sarto, André Sacchi et d’autres tenaient le haut bout de l’école italienne. Largillière et deux grandes batailles du Bourguignon brillaient dans l’école française. Les petits maîtres alsaciens étaient au grand complet : Heimlich, Melling, Loutherbourg, l’émailliste Weyler, etc. » (9)

Selon Samuel-Élie Rocheblave, « l’Alsacien est naturellement collectionneur » (10), mais il collectionne avant tout des livres, des estampes ou des objets divers. Son intérieur privilégie les bibliothèques ou le cabinet de curiosités au siècle des Lumières (11) mais également après la Révolution, ce en quoi il rejoint le goût des amateurs hollandais ; c’est d’ailleurs du côté d’Anvers que les premiers meubles servant à contenir les collections avaient été façonnés dans le premier tiers du XVIIe siècle (12).

Pour en revenir au collectionneur Jean-Pierre Mayno, ce dernier aimait à s’entourer d’artistes dont certains sont devenus ses amis, par exemple les frères Guérin, qui ont vu défiler dans leur atelier ou dans l’école de dessin gratuite la plupart des maîtres de la peinture alsacienne du XIXe siècle. Ainsi, les artistes ont l’occasion de se former l’œil au vu des œuvres hollandaises qu’ils peuvent contempler dans les cabinets d’amateurs ou dans les musées. Les artistes copient beaucoup au Louvre, comme Martin Drolling, dont tous les biographes s’accordent pour dire qu’il s’est formé dans la proximité des écoles flamandes et hollandaises.

Et comme le précise très justement Denis Lecoq, auteur d’une étude sur Drolling : « La peinture hollandaise était essentiellement bourgeoise, quoi de plus naturel qu’elle plût à la bourgeoisie française, aussi bien pour ses thèmes que pour sa technique et ses dimensions adaptées à des logements de petite taille. » (13)

Martin Drolling, La Petite Laitière, Strasbourg,

Musée des Beaux-arts

Convergences

Les motifs de ressemblance avec les Hollandais sont remarqués dès la fin du XVIIIe siècle, avec notamment Loutherbourg, repéré au Salon de 1763 par Diderot : « Phénomène étrange ! Un jeune peintre, de vingt-deux ans, qui se montre et se place tout de suite sur la ligne de [Nicolas-Pierre] Berghem. Ses animaux sont peints de la même force et de la même vérité. C’est la même entente et la même harmonie générale. Il est large, il est moelleux ; que n’est-il pas ? » (14) Pour Robert Heitz, c’est plutôt d’influence flamande qu’il s’agit : « s’inspirant du magnifique métier des Flamands, il donne l’exemple d’une peinture savoureuse, haute en couleurs, éclatante de vie. » (15) Loutherbourg renouvela la tradition des marines guerrières à la hollandaise au cours de sa carrière anglaise (16), n’hésitant pas d’ailleurs à représenter avec fougue les défaites françaises. L’ensemble de l’œuvre de Loutherbourg peut être ainsi revu à l’aune de sa dette envers les Hollandais. Mais Loutherbourg est loin d’être un cas isolé…

Avant de citer d’autres exemples, essayons de découvrir quelques points communs d’une école à l’autre, d’une région à l’autre, toutes deux liées par le Rhin.

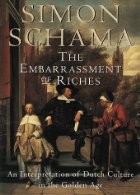

Pour Simon Schama, « être hollandais, c’était avoir le sens du local, de la paroisse, de la tradition et de la coutume. C’était exiger que le pouvoir montât de la collectivité locale vers les autorités supérieures à des conditions bien précises : consentement collectif (s’agissant des cantonnements militaires ou d’impôts nouveaux, par exemple), droit de rappeler des délégations mandatées, droit de dénoncer des votes sans mandat… Au cours de la première et longue période de résistance à l’Espagne, en particulier de 1570 à 1609, les Hollandais étaient de toute évidence davantage unis par leur détestation commune que par ce qu’ils souhaitaient collectivement embrasser » (17). En adaptant les dates et en remplaçant les Espagnols par les Allemands (ou les Français), on aurait un exemple des représentations que bien des auteurs alsaciens donnent de l’Alsace et de l’être alsacien (18)…

Pour Simon Schama, « être hollandais, c’était avoir le sens du local, de la paroisse, de la tradition et de la coutume. C’était exiger que le pouvoir montât de la collectivité locale vers les autorités supérieures à des conditions bien précises : consentement collectif (s’agissant des cantonnements militaires ou d’impôts nouveaux, par exemple), droit de rappeler des délégations mandatées, droit de dénoncer des votes sans mandat… Au cours de la première et longue période de résistance à l’Espagne, en particulier de 1570 à 1609, les Hollandais étaient de toute évidence davantage unis par leur détestation commune que par ce qu’ils souhaitaient collectivement embrasser » (17). En adaptant les dates et en remplaçant les Espagnols par les Allemands (ou les Français), on aurait un exemple des représentations que bien des auteurs alsaciens donnent de l’Alsace et de l’être alsacien (18)…

Le principal point commun entre l’Alsace et la Hollande, c’est une certaine opulence, « l’embarras de richesses », comme dit Simon Schama. L’Alsace est riche, prospère, avec un trafic et un commerce des plus développés. Dans les deux cas, il s’agit d’une bourgeoisie cossue et provinciale. Ce qu’on peut observer en Alsace au XIXe siècle n’est pas sans évoquer le statut d’exception de la Hollande du XVIIe siècle, pourvue d’une classe moyenne largement développée. L’abondance sous toutes ses formes est donnée à voir dans l’art, où les commanditaires ont l’occasion de se repaître d’un environnement caractérisé par la profusion de mets et de bibelots de toutes sortes. On notera tout particulièrement le goût pour les intérieurs : boiseries, dallages, éclairages, etc. Mais aussi l’intimité et le confinement.

L’attachement aux choses matérielles

Pour les Hollandais, la peinture est un objet de consommation, qu’on acquiert sans difficultés dans les foires ou au marché (19), ou plus simplement directement dans l’atelier de l’artiste. Les tableaux sont utilisés à des fins de décoration et ont donc une valeur qui se rapproche de celle du mobilier ou des bibelots. Et les images prolifèrent partout, dans les livres, les tissus, les gravures, les emblèmes, les carreaux de céramique, etc. En Alsace, la situation est différente, mais avec un résultat quasi équivalent : le tableau ne se trouve pas au marché, mais il est une denrée d’importance équivalente à celle du mobilier ou du livre, comme mise en valeur de soi et accessoire de sa mise en scène personnelle. Et là encore, l’image est partout : céramiques, meubles peints, livres illustrés et, bien sûr, gravures et lithographies. Cela dit, la reconnaissance pour l’art et surtout pour la peinture ne va pas de soi dans la province française, où l’on reste méfiant devant les artistes et leur production. « En Alsace, on aime les images, on n’aime pas l’art » (20), suggérait même Roland Recht lorsqu’il faisait état de mille ans d’images pour la Revue d’Alsace.

Camille Alfred Pabst, Noce en Basse-Alsace,

Colmar, Musée d'Unterlinden

La bourgeoisie cossue alsacienne est cependant une bourgeoisie moderne, curieuse et friande de nouveautés scientifiques. D’où l’encouragement apporté localement aux inventions techniques. On peut ainsi mentionner en vrac l’invention de la lithographie (ou plutôt son perfectionnement, à vrai dire), le moyen de fixer le pastel, l’impression « sous couverte », une technique qui permet de substituer aux dessins à la main des motifs imprimés, etc. (21) Cela n’est pas sans faire écho aux nouveautés techniques émergeant en Hollande au XVIIe siècle, et en particulier à l’utilisation de la célèbre chambre noire. Même la manière qu’a eue l’Alsace de s’approprier Pasteur et l’expérimentation de son vaccin antirabique sur un jeune haut-rhinois rappelle le goût hollandais pour les Leçons d’anatomie.

Quand il s’agit de définir l’art hollandais, la plupart des exégètes s’accordent pour y voir un portrait fidèle du pays. En va-t-il de même pour l’Alsace ? Dans les deux cas, cette représentation se construit à partir d’un esprit réaliste, où l’attachement à la tradition ne contredit pas l’ouverture au progrès.

Questions d’identité et conditions d’existence

Pour la Hollande, le débat se situe encore et toujours autour de l’interprétation du réalisme pictural : faut-il suivre Ernst Gombrich, par exemple, pour qui « les peintres hollandais, spécialisés chacun dans son genre, reprenant sans cesse le même thème, finirent par démontrer en fin de compte que le sujet n’a vraiment aucune importance ? » (22) Ou bien l’agencement des objets et des personnages a-t-il avant tout un sens moral et symbolique ? On peut ne pas trancher, comme en atteste Tzvetan Todorov qui dans son très bel Éloge du quotidien balance entre les deux hypothèses : « récits édifiants ou tranches de vie ? Masques de morale ou miroirs du monde ? » (23)

Les auteurs sont partagés. Pour Svetlana Alpers, il s’agit d’un exercice de description, où la vue est comme une peinture et réciproquement : Ut pictura, ita visio (24). Mais les choses sont montrées à leur apogée : Paul Claudel y voit la maturité qui précède la décomposition. Simon Schama reprend cette idée : « En sorte que le monde animé et inanimé de la peinture hollandaise était perçu dans un état de flux organique, se composant, se décomposant et se recomposant sans cesse. C’est ce que, dans une merveilleuse formule, Claudel baptisa son “élasticité secrète” ; cette qualité cinétique essentielle pour un pays où les éléments même de la terre et de l’eau semblaient indéterminément séparés, et où l’immense espace du ciel était dans un état de perpétuelle altération. (25) »

Les auteurs sont partagés. Pour Svetlana Alpers, il s’agit d’un exercice de description, où la vue est comme une peinture et réciproquement : Ut pictura, ita visio (24). Mais les choses sont montrées à leur apogée : Paul Claudel y voit la maturité qui précède la décomposition. Simon Schama reprend cette idée : « En sorte que le monde animé et inanimé de la peinture hollandaise était perçu dans un état de flux organique, se composant, se décomposant et se recomposant sans cesse. C’est ce que, dans une merveilleuse formule, Claudel baptisa son “élasticité secrète” ; cette qualité cinétique essentielle pour un pays où les éléments même de la terre et de l’eau semblaient indéterminément séparés, et où l’immense espace du ciel était dans un état de perpétuelle altération. (25) »

Reste à savoir si les sujets alsaciens traités à la hollandaise ont les mêmes références possibles, morales et symboliques : peut-on voir dans les natures mortes des vanités, par exemple ? En réalité, la démarche est assez proche même si le décryptage symbolique a tendance à être occulté. L’inquiétude n’est plus en avant du tableau, elle est à côté de lui : la décomposition qui s’annonce sous l’amoncellement des richesses se renverse en provision face à la disette. Roland Recht explique : « C’est de certitudes qu’on a besoin dans cette région, qui permettent un certain confort. Peut-être un destin incertain a-t-il contribué à forger ces âmes peu portées à se remettre en question. (26) »

Scènes et genres

Venons-en à présent aux thèmes communs aux uns et aux autres. On pourrait dire à cet égard que tous les genres abordés par les Hollandais se retrouvent, avec quelques variantes locales, dans l’iconographie alsacienne.

Venons-en à présent aux thèmes communs aux uns et aux autres. On pourrait dire à cet égard que tous les genres abordés par les Hollandais se retrouvent, avec quelques variantes locales, dans l’iconographie alsacienne.

Le portrait est en Alsace le genre roi (27), ce qui se conçoit aisément : un portrait est un moyen de survivance évident. Parmi la pléthore de portraits existants, certains sont introspectifs à la manière de Rembrandt, d’autres reprennent des poses et des accessoires (encadrement de fenêtres, par exemple).

D’autres encore ne sont pas sans évoquer les portraits de groupes des corporations. Tant dans le choix des poses que dans la manière, les parentés d’une école à l’autre sont insistantes, tels ces groupes peints par l’Alsacienne Monique Daniche (28) et le Flamand Cornelis de Vos (29). Quant au Vieillard de Martin Drolling (30), sa pose évocatrice enrichit ce qui aurait pu être une banale représentation de la vieillesse. Cette étude n’est pas sans évoquer la mise en scène hollandaise de portraits qui racontent des histoires, tels l’Autoportrait de Jan Steen (31).

Si les portraits abondent, les paysages les talonnent en nombre. Les artistes se sont livrés à une lecture de la nature particulièrement minutieuse, aidés en cela par une géographie très variée, très éloignée du plat pays batave. Là encore, on trouve de très nombreux points de convergence, tant dans les motifs que dans le traitement. C’est dans la lithographie qu’on trouve l’iconographie la plus large, mais la peinture n’est pas en reste, avec Martin Drolling et son Pont de pierre (32) qui doit beaucoup à Rembrandt, ou encore Michel Hertrich (1811-1880) et ses vues de Colmar. Mais c’est sans doute Jean-Henri Zuber (1844-1909) (33) qui a approché au plus près cette brillante maîtrise de la perspective aérienne et des « vastes ciels généralement associés à la peinture hollandaise » (34).

Autre thème très proche de la culture hollandaise, celui de la peinture de fleurs (35), genre concentré essentiellement autour de la ville de Mulhouse (36), accompagnant fort logiquement l’extension des motifs floraux dans l’industrie textile de la région (phénomène également observable à Lyon) (37). On ne peut que constater la forte parenté qui existe entre les natures mortes de fleurs alsaciennes et les bouquets hollandais et flamands. On note toutefois chez les Alsaciens une forte propension au choix de très grands formats pour leurs compositions, tel le Vase de fleurs de Jean Benner, tableau hypertrophié de deux mètres de haut.

Curieusement, les natures mortes ne sont pas largement répandues dans la peinture du XIXe siècle, alors qu’elles l’étaient au XVIIe siècle, il n’est qu’à se reporter à l’exemple de Sébastien Stoskopff (1597-1657) (38). Les natures mortes sont le plus souvent intégrées dans la peinture de fleurs ou dans des scènes de genre. C’est le cas, notamment, de La Petite Laitière de Martin Drolling, dont l’entassement de victuailles est manifestement apparent é à son modèle hollandais. Le thème de la cuisine est d’ailleurs particulièrement représenté en Alsace, à travers les œuvres de Henri Ebel (1849-1931), Auguste Ehrhard (1847-1916) ou encore Camille Alfred Pabst (1828-1898). (39)

Quant aux autres thèmes, que ce soit le traitement de la vie quotidienne, la peinture d’histoire ou encore l’iconographie ayant trait à la guerre, on observe des confluences quelquefois frappantes d’une école à l’autre. Pour ne donner qu’un exemple, les scènes d’intérieur de David Teniers le jeune où les personnages sont remplacés par des singes trouvent un écho chez Hippolyte de Boug d’Orschwiller, notamment dans le Concert des singes (40).

Alexis de Malécy, Le Pilier des anges, 1837,

Strasbourg, Musée des Beaux-Arts

On peut encore citer un cas particulier, celui de l’artiste parisien Alexis De Malécy (1799-1842). De passage en Alsace, il choisit de représenter Le Pilier des anges. Cette représentation de l’intérieur de la cathédrale de Strasbourg dérive directement des modèles hollandais, de Saenredam à De Witte. Qu’un artiste étranger à l’école alsacienne représente l’Alsace à travers le prisme hollandais est tout à fait surprenant mais riche d’enseignements…

Un cas particulier : Martin Drolling

Toutefois, il est un artiste qui est plus influencé par l’art hollandais que tous les autres réunis : c’est Martin Drolling. Comme pour Loutherbourg, on relève chez lui une prégnance hollandaise constante qu’on retrouve dans l’ensemble de son œuvre. Pour Léonce Bénédite, « son art est un art d’imitation pure, mais comme il est fait de simplicité, de sincérité, de fidélité émue » (41). Pure imitation ? Au vu du tableau le plus célèbre de Drolling, le fameux Intérieur de cuisine du Salon de 1817 (42), la chose est loin d’être évidente. Et au vu de l’ensemble de sa production, Drolling assimile le modèle hollandais pour mieux transcender des spécificités typiquement françaises.

Cela étant, la plupart des critiques du XIXe siècle jugent Drolling à l’aune de la peinture hollandaise, le plus souvent en sa défaveur. Ainsi, pour Charles Blanc, en 1865 : « Si Drölling était hollandais, on le jugerait en France moins sévèrement. Avouons tout de suite que le défaut de sa peinture est d’être trop mince, trop propre, trop uniforme, de ne pas présenter çà et là ces demi-négligences spirituelles qui nous ravissent dans un Teniers, ces accents vifs et ces piquants méplats qui nous enchantent dans un Metsu ; mais à part les quelques grands maîtres des écoles du Nord, Drölling vaut les autres, et pour mon compte, je le préfère au célèbre Schalken et aux imitateurs de Gérard Dow. Lorsqu’on a vu la Cuisine de Drölling qui est au Louvre, il n’est pas facile de l’oublier. » (43)

Martin Drolling, L'Intérieur d'une cuisine,

Musée du Louvre

Le jugement est plus favorable chez Paul Marmotan en 1886 : « Martin Drölling 1752-1817. Le meilleur peintre d’intérieur de son époque. Coloris ferme, entente parfaite du clair-obscur, fidélité irréprochable et surprenante de l’imitation, dessin fini, composition bien entendue, telles sont les qualités de ce hollandais français, prenant modèle à Paris, ou de ce français digne d’être comparé aux premiers des Hollandais les Gérard Dow et les Van Slingeladt. » (44)

Vincent van Gogh et Gustave Brion

Le tissage des influences hollandaises aura-t-il réussi à fonder quelque chose comme une école alsacienne ? C’est encore une fois dans le regard d’un peintre qu’on en trouvera l’attestation et elle n’est pas négligeable puisqu’il s’agit de Van Gogh. Van Gogh prend résolument comme un groupe ces Alsaciens dont il se sent si curieusement proche. Sans doute Van Gogh est-il un peintre atypique et il sera difficile de le rattacher sans plus de précautions à l’école hollandaise (point commun avec nombre d’Alsaciens d’ailleurs, dontles plus connus sont actifs ailleurs qu’en Alsace) ; toujours est-il que ce Hollandais expatrié a gardé jusqu’à la fin une certaine manière hollandaise, ou au moins des éléments culturels aisément identifiables : moulins à Montmartre, pont mobile en Arles, plat pays hérissé d’églises à la verticale à Saint-Rémy… Selon Robert Heitz, Van Gogh « a témoigné [d’]une admiration fidèle – et excessive, comme cela correspondait à son tempérament » (45) aux Alsaciens. Dans une lettre adressée à son ami néerlandais Van Rappard, Vincent s’exclame : « Je disais à mon frère : mon vieux, que c’était tout de même une époque agréable pour l’art, lorsque le club d’artistes d’Alsace débutait : Vautier, Knaus, Jundt, Georges Saal, van Muyden, Brion, et surtout Anker et Th. Schuler, dont la plupart des dessins étaient expliqués et étayés en quelque sorte par d’autres artistes, notamment des écrivains comme Erckmann-Chatrian et Auerbach ! Oui, pour sûr, les Italiens sont forts, mais où est leur sentiment, leur sentiment humain ? [...] Je vous parle sérieusement, Rappard. J’aimerais autant être garçon de courses dans un hôtel, par exemple, que d’être une espèce de fabricants d’aquarelles, comme certains de ces Italiens. [...] Cependant, je ne possède pas beaucoup de reproductions d’Allemands ; de nos jours, il est malaisé de se procurer les belles, celles du temps de Brion. Dans le temps, j’avais constitué une collection de gravures sur bois, principalement de ces artistes ; j’en ai fait cadeau à un ami, en Angleterre, au moment où j’ai quitté Goupil. Je le regrette maintenant. Si vous voulez voir quelque chose de beau, commandez, au bureau de l’Illustration, l’Album des Vosges, dessiné par Th. Schuler, Brion, Valentin, Jundt, etc. » (46) On peut remarquer que Vincent place dans le « club d’artistes d’Alsace » des peintres allemands et même un Néerlandais (Anker) !

Le tissage des influences hollandaises aura-t-il réussi à fonder quelque chose comme une école alsacienne ? C’est encore une fois dans le regard d’un peintre qu’on en trouvera l’attestation et elle n’est pas négligeable puisqu’il s’agit de Van Gogh. Van Gogh prend résolument comme un groupe ces Alsaciens dont il se sent si curieusement proche. Sans doute Van Gogh est-il un peintre atypique et il sera difficile de le rattacher sans plus de précautions à l’école hollandaise (point commun avec nombre d’Alsaciens d’ailleurs, dontles plus connus sont actifs ailleurs qu’en Alsace) ; toujours est-il que ce Hollandais expatrié a gardé jusqu’à la fin une certaine manière hollandaise, ou au moins des éléments culturels aisément identifiables : moulins à Montmartre, pont mobile en Arles, plat pays hérissé d’églises à la verticale à Saint-Rémy… Selon Robert Heitz, Van Gogh « a témoigné [d’]une admiration fidèle – et excessive, comme cela correspondait à son tempérament » (45) aux Alsaciens. Dans une lettre adressée à son ami néerlandais Van Rappard, Vincent s’exclame : « Je disais à mon frère : mon vieux, que c’était tout de même une époque agréable pour l’art, lorsque le club d’artistes d’Alsace débutait : Vautier, Knaus, Jundt, Georges Saal, van Muyden, Brion, et surtout Anker et Th. Schuler, dont la plupart des dessins étaient expliqués et étayés en quelque sorte par d’autres artistes, notamment des écrivains comme Erckmann-Chatrian et Auerbach ! Oui, pour sûr, les Italiens sont forts, mais où est leur sentiment, leur sentiment humain ? [...] Je vous parle sérieusement, Rappard. J’aimerais autant être garçon de courses dans un hôtel, par exemple, que d’être une espèce de fabricants d’aquarelles, comme certains de ces Italiens. [...] Cependant, je ne possède pas beaucoup de reproductions d’Allemands ; de nos jours, il est malaisé de se procurer les belles, celles du temps de Brion. Dans le temps, j’avais constitué une collection de gravures sur bois, principalement de ces artistes ; j’en ai fait cadeau à un ami, en Angleterre, au moment où j’ai quitté Goupil. Je le regrette maintenant. Si vous voulez voir quelque chose de beau, commandez, au bureau de l’Illustration, l’Album des Vosges, dessiné par Th. Schuler, Brion, Valentin, Jundt, etc. » (46) On peut remarquer que Vincent place dans le « club d’artistes d’Alsace » des peintres allemands et même un Néerlandais (Anker) !

Gustave Brion, Cortège nuptial ou Le Cortège de la mariée, 1873,

Strasbourg, Musée des Beaux-Arts

Quant à Brion, on peut voir des points communs entre nombre de ses productions et l’œuvre de Van Gogh, avec en guise de maillon pour relier la chaîne, Millet. Cela apparaît assez clairement dans La Récolte de pommes de terre de Brion du musée de Nantes (47) qui anticipe nombre de compositions de Vincent.

Des Hollandais français

En conclusion, nous dirons simplement que l’école alsacienne doit énormément au Siècle d’or hollandais, mais aussi à l’École flamande. Les deux écoles sont très souvent considérées ensemble et en quelque sorte « syncrétisées ». Les Alsaciens se sont inspirés des compositions, de la lumière, de la manière hollandaises d’autant plus naturellement que leur pragmatisme et leur imaginaire ont de nombreux points de convergence avec elles. Cette ressemblance d’une peinture à l’autre n’a donc rien d’un copiage ou d’un clonage servile, mais relève davantage de références croisées et d’une communion d’esprit. On pourrait étendre cette comparaison à d’autres écoles nationales (avant tout l’École anglaise) (48) ou locales, notamment la peinture Biedermeier, elle aussi très nettement marquée par l’influence hollandaise. D’ailleurs, les peintres alsaciens étaient en relation avec les artistes allemands de cette obédience, certains d’entre eux ayant fait leurs études en Allemagne.

Fort curieusement, on s’aperçoit parfois que la perception de l’École hollandaise peut se faire en France à travers la connaissance de l’École alsacienne. Ainsi, comme nous l’indique Françoise Pitt-Rivers, « dans la Maison du Chat-qui-pelote, le premier de ses romans qui parle de peinture, Balzac affirme déjà son goût pour la Renaissance italienne, surtout Raphaël et les Vénitiens, en même temps que sa découverte de la peinture hollandaise à travers, il est vrai, son intérêt pour des peintres de genre français, des petits maîtres, comme Drolling. » (49)

Jean Cocteau, La Belle et la Bête, 1946,

directeur de la photographie : Henri Alekan

Plus près de nous, on peut trouver des échos inattendus de cette parenté entre Alsace et Hollande. Jean Cocteau – assisté de Christian Bérard – ne s’y est pas trompé, lui qui s’est inspiré, pour adapter au cinéma en 1946 le conte de Madame Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête, de deux sources picturales principales : une ambiance hollandaise pour les scènes domestiques où la Belle évolue en famille et les illustrations de Gustave Doré pour la traversée de la forêt ainsi que le château de la Bête (50). Où l’on s’aperçoit que le réalisme intimiste se marie merveilleusement avec le féerique et le rêve. Qualités intrinsèques tant pour la Hollande que pour l’Alsace…

Ainsi pourrait-on dire, pour reprendre le mot de Paul Marmotan, lancé en 1886 à propos de Martin Drolling, que les Alsaciens – ce « club d’artistes » selon Vincent van Gogh – ont réussi à se faire passer pour des « hollandais français » (51).

Catherine JORDY

(1) Voir entre autres Victor Beyer, 2000 ans d’art en Alsace, Strasbourg, Oberlin, 1999, 205 p. ; Hans Haug, L’Art en Alsace, Paris, Arthaud, 1962, 304 p. ; Robert Heitz, La Peinture en Alsace, 1050-1950, Strasbourg, Dernières Nouvelles d’Alsace et Istra, 1975, 302 p. ; Catherine Jordy, La Peinture romantique en Alsace (1770-1870), thèse de doctorat en deux volumes, 2002, 868 p.

(2) Hans Haug, « Les peintres du folklore alsacien », Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne, 1958, 3e trimestre, p. 14-18.

(3) Hans Haug, « Un peintre alsacien sous le Second Empire : Gustave Brion (1824-1877) », La Vie en Alsace, 1925, p. 42.

(4) Voir André Chastel, « Préface », in James Thompson et Barbara Wright, La Vie et l’Œuvre d’Eugène Fromentin, Paris, A.C.R. Édition, 1987, p. 8.

(5) Eugène Fromentin, Les Maîtres d’autrefois, Paris, Le Livre de poche illustré, 1965, p. 176.

(6) Regards sur l’art hollandais du XVIIe siècle : Frits Lugt et les frères Dutuit collectionneurs, Exposition, Paris, Institut néerlandais, 18 mars-16 mai 2004, Paris, Adam Biro, 2004, 320 p.

(7) André Girodie, La Collection Spetz, Moutiers, Imprimerie F. Ducloz, extrait des Notes d’art et d’archéologie, 1901, 21 p.

(8) Robert Forrer, Les Antiquités, les tableaux et les objets d’art de la collection Alfred Ritleng à Strasbourg, Strasbourg, Éditions de la « Revue alsacienne illustrée », 1906, 80 p. + 41 pl.

(8) Robert Forrer, Les Antiquités, les tableaux et les objets d’art de la collection Alfred Ritleng à Strasbourg, Strasbourg, Éditions de la « Revue alsacienne illustrée », 1906, 80 p. + 41 pl.

(9) Arthur Benoît, « Collections et collectionneurs alsaciens. 1600-1820. Antiquités, monnaies, médailles, tableaux, manuscrits, gravures, curiosités, etc. », Revue d’Alsace, t. IV, Colmar, 1875, p. 199.

(10) Samuel-Élie Rocheblave, « Un grand collectionneur alsacien. Jean Dollfus (1823-1911) », Revue alsacienne illustrée 14, Strasbourg, 1912, p. 53.

(11) Jean-Frédéric Hermann, Les Différents cabinets de curiosité de Strasbourg avant la Révolution de 1789, 3 pages manuscrites in-4°, collection Heitz, n° 1498, Bibliothèque nationale universitaire ; Dorothée Rusque, « Cabinets d’histoire naturelle et jardin botanique à Strasbourg au XVIIIe siècle : de la curiosité à la classification », Chantiers historiques en Alsace, Jeunes chercheurs en Histoire de l’Université Marc Bloch de Strasbourg et de l’Université de Haute-Alsace, n° 6, 2003, p. 37-53.

(12) Frits Scholten, Thomas DaCosta Kaufmann (dir.), L’Art flamand et hollandais. Belgique et Pays-Bas 1520-1914, Paris, Citadelles & Mazenod, p. 346.

(13) Denis Lecoq, Martin Drölling 1752-1817, Strasbourg, Mémoire de maîtrise, 1982, vol. 1, p. 37.

(14) Denis Diderot, « Loutherbourg », Essais sur la peinture. Salons de 1759, 1761, 1763, Paris, Hermann, 1984, p. 223.

(15) Robert Heitz, La Peinture en Alsace, 1050-1950, Strasbourg, Dernières Nouvelles d’Alsace et Istra, 1975, p. 54.

(16) Jean-Jacques Mayoux, La Peinture anglaise, Genève, Skira, 1988 [1972], p. 191.

(17) Simon Schama, L’Embarras de richesses. La culture hollandaise au Siècle d’or, Paris, Gallimard, « Bibliothèque illustrée des Histoires », 1991 [1987], p. 93.

(18) Voir entre autres, Philippe Dollinger (sous la dir.), Histoire de l’Alsace, Strasbourg, Privat, 1970, 526 p. ; Francis Rapp (sous la direction), Histoire de l’Alsace, Colmar/Wettolsheim, Mars et Mercure, 1985, 9 vol. ; Bernard Vogler, Histoire culturelle de l’Alsace, Strasbourg, La Nuée bleue, « La Bibliothèque alsacienne », 1994 (4e éd.), 582 p ; Alfred Wahl et Jean-Claude Richez, La Vie quotidienne en Alsace entre France et Allemagne. 1850-1950, Paris, Hachette, 1993, 341 p.

(19) Voir John M. Montias, Le Marché de l’art aux Pays-Bas. XVe-XVIIe siècles, Paris, Flammarion, « Art, histoire, Société », p. 138-139.

(19) Voir John M. Montias, Le Marché de l’art aux Pays-Bas. XVe-XVIIe siècles, Paris, Flammarion, « Art, histoire, Société », p. 138-139.

(20) Roland Recht, « Mille ans d’images », Saisons d’Alsace, hiver 2003/2004, p. 26.

(21) Catherine Jordy, La Peinture romantique en Alsace, op. cit., vol. 1, p. 127-131.

(22) Ernst Gombrich, Histoire de l’art, Paris, Flammarion, 1986 [1972], p. 340.

(23) Tzvetan Todorov, Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle, Paris, Seuil, Points/Essais, 1997 [1993], p. 48-50.

(24) Svetlana Alpers, L’Art de dépeindre. La peinture hollandaise au XVIIe siècle, Paris, Gallimard, « Bibliothèque illustrée des Histoires » 1983, p. 82.

(25) Simon Schama, L’Embarras de richesses…, op. cit., p. 27.

(26) Roland Recht, loc. cit., p. 26.

(27) Voir notamment Le Portrait dans les musées de Strasbourg. À qui ressemblons-nous ?, catalogue de l’exposition sous la direction de Roland Recht et Marie-Jeanne Geyer, Strasbourg, 1988, 400 p.

(28) Monique Daniche, La Famille d’Étienne Livio, 1801, Huile sur toile, 159 x 218, Strasbourg, Musée Historique.

(29) Cornelis de Vos, La Famille du peintre, 1630-1635 c., 144,5 x 203,5, Gand.

(30) Martin Drolling, Vieillard assis, huile sur toile, 44 x 38,5, Mulhouse, musée des Beaux-arts.

(31) Jan Steen, Autoportrait en joueur de luth, huile sur bois, 1663-1665 c., 55, 3 x 43,8, Madrid, collection Thyssen-Bornemysza.

(32) Martin Drolling, Pont de pierre, 1796, Signé en bas Drölling, huile sur bois, 23 x 34, Strasbourg, Musée des Beaux-arts.

(33) Notamment avec Barque de pêche sur une plage, huile sur toile, 112 x 150, Mulhouse, Musée des Beaux-arts.

(34) Madlyn Millner Kahr, La Peinture hollandaise du Siècle d’or, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Références/Art », 1998 [1978], p. 295.

(35)Voir notamment Élisabeth Hardouin-Fugier et Étienne Grafe, « Mille et un bouquets. Les tableaux de fleurs au XIXe siècle en France », L’Empire de Flore. Histoire et représentation des fleurs en Europe du XVIe au XIXe siècle, Paris, La Renaissance du livre, 1996, p. 289-306.

(36) Voir notamment Monique Fuchs, « La fleur, métaphore ou décor dans les collections du musée des Beaux-Arts de Mulhouse », Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse 811-812, 1988-1989, p. 87-94 ; Bernard Jacqué, « Peintures de fleurs, dans le musée de l’Impression sur étoffes de Mulhouse », Bulletin de la société industrielle de Mulhouse n° 4, 1975, n° 761, p. 69-72.

(37) Fleurs de Lyon, 1807-1917, catalogue d’exposition, Lyon, Musée des Beaux-Arts, juin-septembre 1982.

(38) Sébastien Stoskopff 1597-1657. Un maître de la nature morte, Strasbourg, musée de l’Œuvre Notre-Dame, Aix-la-Chapelle, Suermondt Ludwig Museum, 15 mars–5 octobre 1997, Paris/Strasbourg/Aix-la-Chapelle, Réunion des Musées Nationaux, 1997, 246 p.

(39) Voir Jean-Louis Schlienger et André Braun, Le Mangeur alsacien, Strasbourg, La Nuée bleue, 2000, 288 p.

(40) Collection particulière.

(41) Léonce Bénédite, La Peinture au XIXe siècle, Paris, s.d., p. 51.

(42) Martin Drolling, Intérieur de cuisine, S.d.b.g. Drölling Pt 1815, Salon de 1817, huile sur toile, 65 x 80,8, Paris, musée du Louvre.

(43) Charles Blanc, Histoire des peintres de toutes les écoles, 1865, vol. 3, p. 37-38.

(44) Paul Marmotan, L’École française de peinture. 1789-1830, Paris, 1886, p. 258.

Jean-Jacques Henner, L’Alsace, elle attend, 1871, Paris, musée Henner

(45) Robert Heitz, La Peinture en Alsace, 1050-1950, Strasbourg, Dernières Nouvelles d’Alsace et Istra, 1975, p. 57.

(45) Robert Heitz, La Peinture en Alsace, 1050-1950, Strasbourg, Dernières Nouvelles d’Alsace et Istra, 1975, p. 57.

(46) Vincent van Gogh, Lettres à Van Rappard, Paris, Grasset, « Les Cahiers Rouges », 1950, p. 79-80.

(47) Gustave Brion, La Récolte de pommes de terre pendant l’inondation du Rhin en 1852, S.d.b.g. G. Brion 52, huile sur toile, 98 x 132, Musée des Beaux-Arts de Nantes.

(48) Voir à ce sujet Catherine Jordy, La Peinture romantique en Alsace, op. cit., vol. 1, p. 238-246.

(49) Françoise Pitt-Rivers, Balzac et l’art, Paris, Chêne, 1993, p. 73.

(50) Voir Jean Cocteau, Entretiens sur le cinématographe, Paris, Ramsay Poche Cinéma, 1973 [1986], p. 146.

(51) Paul Marmotan, L’École française de peinture. 1789-1830, Paris, 1886, p. 258.

Il réalise son premier livre à neuf ans, alors qu’il est malade. Intitulé L’Enfant aux médicaments, il compte douze chapitres d’une page chacun tapés à la machine. Pour lui, faire un livre s’apparentait à un bricolage, car il était convaincu que les auteurs fabriquaient eux-mêmes leurs livres et ne se contentaient pas de les écrire. Il était également convaincu qu’il ne pouvait écrire que sur ce qu’il connaissait : c’est ainsi qu’il a abandonné l’histoire d’une fille qui partait en voyage, parce qu’il n’avait jamais pris l’avion...

Il réalise son premier livre à neuf ans, alors qu’il est malade. Intitulé L’Enfant aux médicaments, il compte douze chapitres d’une page chacun tapés à la machine. Pour lui, faire un livre s’apparentait à un bricolage, car il était convaincu que les auteurs fabriquaient eux-mêmes leurs livres et ne se contentaient pas de les écrire. Il était également convaincu qu’il ne pouvait écrire que sur ce qu’il connaissait : c’est ainsi qu’il a abandonné l’histoire d’une fille qui partait en voyage, parce qu’il n’avait jamais pris l’avion...

Comme son père avait écrit des manuels scolaires, Bart Moeyaert trouve naturel d’envoyer son roman à des éditeurs. Le premier le refuse, le second lui répond, six mois plus tard : « Nous allons probablement l’éditer » ; on lui propose de corriger un certain nombre de points, dont le titre, car Duo, alors qu’il n’y a que quatre chapitres, ça ne convient pas… Mais il refuse de modifier le titre, et préfère réécrire entièrement le texte, ce qu’il fait un été durant, enfermé dans sa chambre. Cela donne finalement trente-sept chapitres, chacun étant, en alternance, le point de vue de Liselot et celui de Lander, qui forment bien, cette fois, un duo. Il a dix-neuf ans, et son livre est édité sous le titre Duet met valse noten [Duo avec fausses notes], en 1983. Il sera maintes fois réédité.

Comme son père avait écrit des manuels scolaires, Bart Moeyaert trouve naturel d’envoyer son roman à des éditeurs. Le premier le refuse, le second lui répond, six mois plus tard : « Nous allons probablement l’éditer » ; on lui propose de corriger un certain nombre de points, dont le titre, car Duo, alors qu’il n’y a que quatre chapitres, ça ne convient pas… Mais il refuse de modifier le titre, et préfère réécrire entièrement le texte, ce qu’il fait un été durant, enfermé dans sa chambre. Cela donne finalement trente-sept chapitres, chacun étant, en alternance, le point de vue de Liselot et celui de Lander, qui forment bien, cette fois, un duo. Il a dix-neuf ans, et son livre est édité sous le titre Duet met valse noten [Duo avec fausses notes], en 1983. Il sera maintes fois réédité.

Avec Daniel Cunin, Bart Moeyaert échange parfois quelques méls, mais, affirme Bart Moeyaert, « si je peux lire le français, comprendre le français, je pense que le traducteur connaît mieux sa langue que moi » : il se contente donc de donner son avis sur un nom ou un détail.

Avec Daniel Cunin, Bart Moeyaert échange parfois quelques méls, mais, affirme Bart Moeyaert, « si je peux lire le français, comprendre le français, je pense que le traducteur connaît mieux sa langue que moi » : il se contente donc de donner son avis sur un nom ou un détail. Le Maître de tout (en l’occurrence, l’histoire d’un chat qui se pose la question de son emprise sur le monde) est un conte imprimé sur des pages noires, dont les images et le texte sont phosphorescents et peuvent donc être vus dans le noir… parce que finalement, le maître de tout, c’est la lumière… et l’histoire commence. « J’aime bien ne pas tout dire, donner de la matière à penser aux enfants, qu’ils se demandent : “Mais qu’est-ce qu’il dit ?” »

Le Maître de tout (en l’occurrence, l’histoire d’un chat qui se pose la question de son emprise sur le monde) est un conte imprimé sur des pages noires, dont les images et le texte sont phosphorescents et peuvent donc être vus dans le noir… parce que finalement, le maître de tout, c’est la lumière… et l’histoire commence. « J’aime bien ne pas tout dire, donner de la matière à penser aux enfants, qu’ils se demandent : “Mais qu’est-ce qu’il dit ?” » Ainsi dans Nid de guêpes, paru en 1997, il est question d’apprendre à connaître les « vraies frontières ». « Ce qui me choque parfois, insiste Bart Moeyaert, c’est que beaucoup de gens ne découvrent pas leurs frontières. » « Quand je vais dans d’autres pays, je veux être choqué, je veux voir mes propres frontières, les voir bouger », « Je veux être toujours en mouvement ». « Passer les frontières, ou pas, c’est ce que nous devons faire ». Nid de guêpes, qui raconte l’histoire de Suzanne, une jeune fille en révolte, met en scène un personnage qui décide de faire quelque chose, pour la première fois, parce que la situation est intenable ; à la fin de l’ouvrage, c’est accompli. Parallèlement, l’auteur nous dit : « j’ai osé faire des choses, passer des frontières ».

Ainsi dans Nid de guêpes, paru en 1997, il est question d’apprendre à connaître les « vraies frontières ». « Ce qui me choque parfois, insiste Bart Moeyaert, c’est que beaucoup de gens ne découvrent pas leurs frontières. » « Quand je vais dans d’autres pays, je veux être choqué, je veux voir mes propres frontières, les voir bouger », « Je veux être toujours en mouvement ». « Passer les frontières, ou pas, c’est ce que nous devons faire ». Nid de guêpes, qui raconte l’histoire de Suzanne, une jeune fille en révolte, met en scène un personnage qui décide de faire quelque chose, pour la première fois, parce que la situation est intenable ; à la fin de l’ouvrage, c’est accompli. Parallèlement, l’auteur nous dit : « j’ai osé faire des choses, passer des frontières ». Son père ne lui ayant jamais dit qu’écrivain, ça pouvait être une profession, Bart Moeyaert n’en a jamais eu l’idée. Entre son premier roman (1983) et Nid de guêpes (1997), il a compris qu’il pouvait écrire un « kaléidoscope » : ce qu’on veut, « mais tucomprends que ta voix est la bonne ».

Son père ne lui ayant jamais dit qu’écrivain, ça pouvait être une profession, Bart Moeyaert n’en a jamais eu l’idée. Entre son premier roman (1983) et Nid de guêpes (1997), il a compris qu’il pouvait écrire un « kaléidoscope » : ce qu’on veut, « mais tucomprends que ta voix est la bonne ».