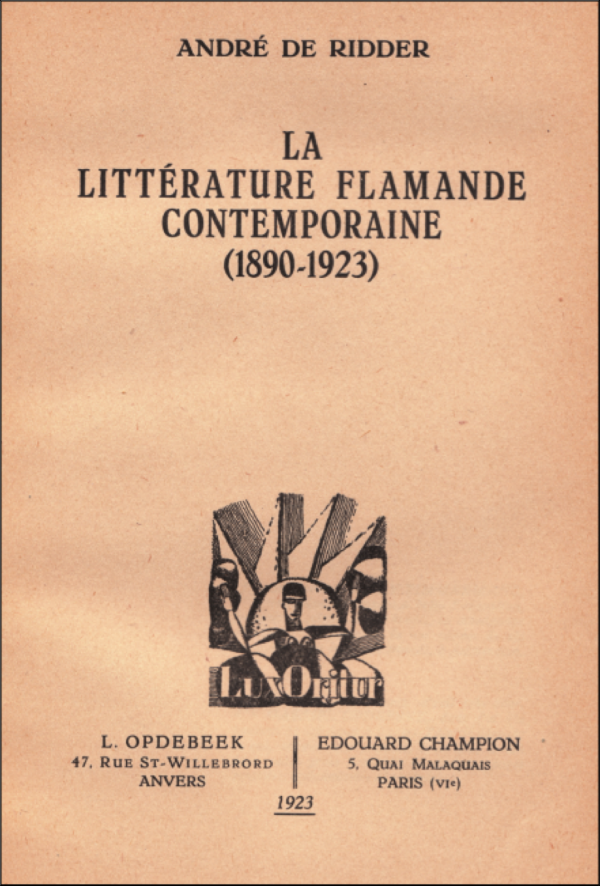

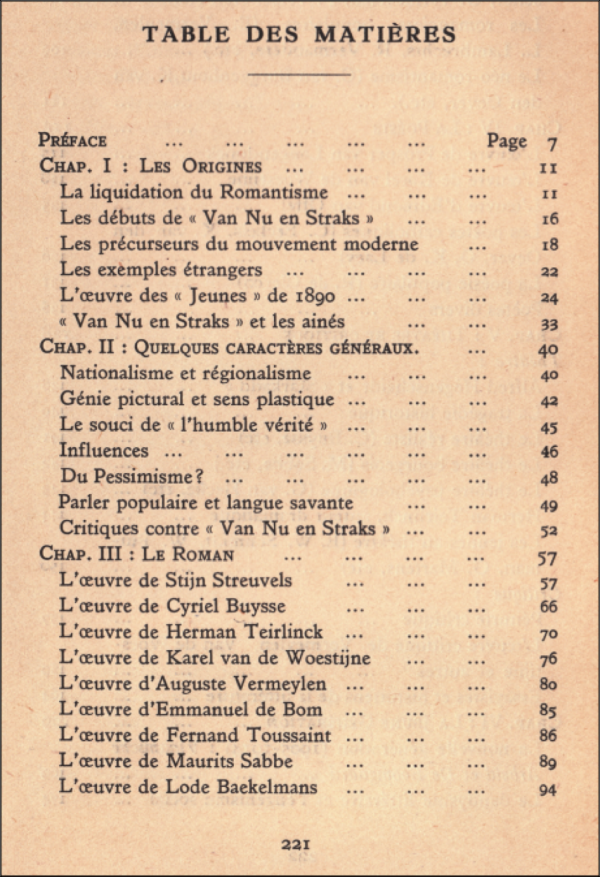

André de RIDDER,

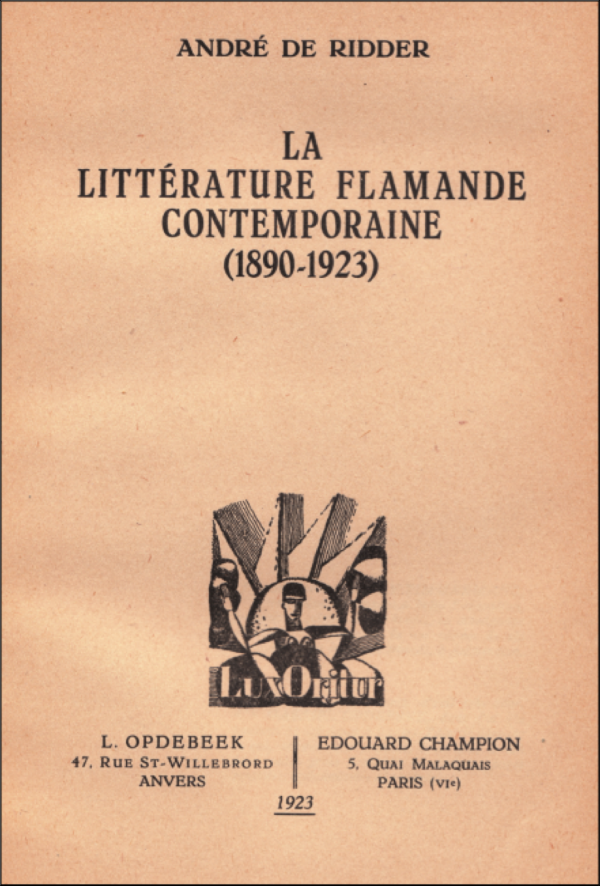

La Littérature flamande contemporaine (1923)

Iwan Gilkin

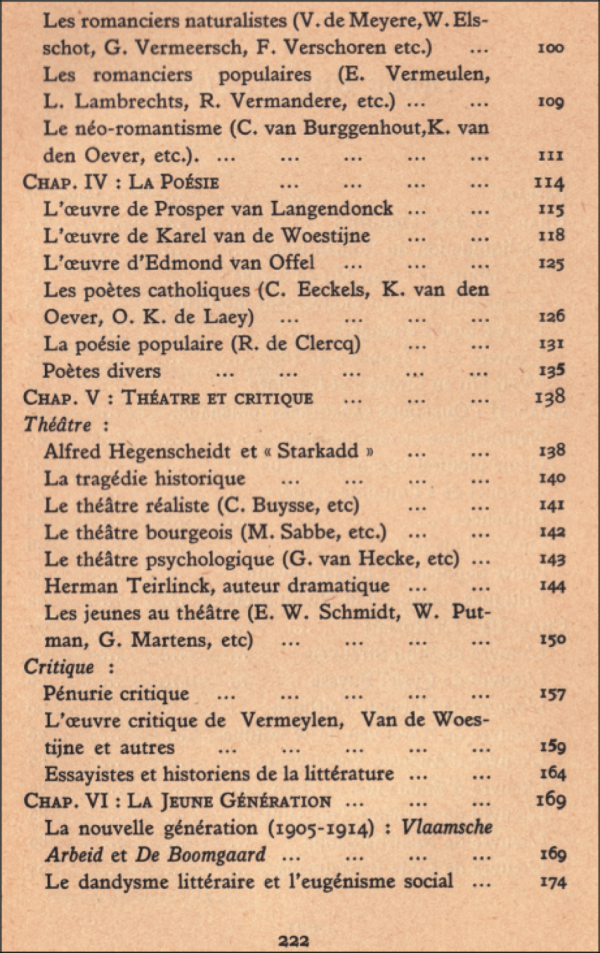

Peu avant sa mort, l’écrivain et poète bruxellois d’expression française Iwan Gilkin (7 janvier 1858 - 27 septembre 1924), cofondateur et, pendant un temps, directeur de La Jeune Belgique, consacre sa chronique littéraire de La Revue Belge – périodique dont il est l’un des directeurs – du 1er mars 1924 (p. 491-500) à un ouvrage intitulé La Littérature flamande contemporaine (1890-1923). C’est ce texte que l’on peut lire ci-dessous.

Peu avant sa mort, l’écrivain et poète bruxellois d’expression française Iwan Gilkin (7 janvier 1858 - 27 septembre 1924), cofondateur et, pendant un temps, directeur de La Jeune Belgique, consacre sa chronique littéraire de La Revue Belge – périodique dont il est l’un des directeurs – du 1er mars 1924 (p. 491-500) à un ouvrage intitulé La Littérature flamande contemporaine (1890-1923). C’est ce texte que l’on peut lire ci-dessous.

L’auteur du volume (224 pages) en question est un Anversois, fils de diamantaire, qui a laissé tant des œuvres écrites en néerlandais que des études et critiques en français. Cosmopolite passionné de littérature - enfant il rêvait de devenir écrivain et collectionnait déjà des livres -, de peinture et de sculpture, André de Ridder (1888-1961) a joué un rôle important sur sa terre natale en fondant, entre autres périodiques, De Boomgaard (fin 1909 - fin 1911), revue illustrée consacrée à la littérature et aux arts, qui s’opposait au provincialisme des lettres flamandes renaissant alors de leurs cendres. Si son œuvre de romancier décadent n’a guère convaincu (« tous romans psychologiques, images de la vie citadine contemporaine » selon ses propres mots) – il a tenté d’introduire le dilettantisme dans la littérature flamande qu’il estimait trop marquée par la tradition du roman rural –, il aura été une figure incontournable des échanges artistiques et littéraires entre Paris, Bruxelles, Anvers et les Pays-Bas, favorisant en particulier la peinture expressionniste par le moyen de sa revue Sélection et de sa galerie éponyme. C’est par exemple grâce à lui – et à son complice Paul-Gustave van Hecke (2) – que Charley Toorop – à laquelle le Musée d’Art moderne de Paris et l’Institut Néerlandais rendent aujourd’hui hommage – a pu exposer à Paris et à Bruxelles en 1921.

à Afsnee (Gand), vers 1923.

De gauche à droite : Frits Van Den Berghe, Paul-Gustaaf van Hecke,

Gustaaf De Smet, André de Ridder

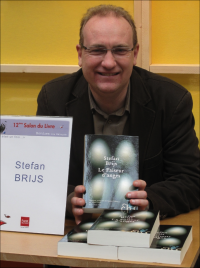

« Arbre aux multiples branches », ainsi que le qualifie Stefan Brijs (1), André de Ridder – qu’il ne faut pas confondre avec ses nombreux homonymes : l’archéologue et conservateur adjoint au Musée du Louvre (1868-1921), le chef d’orchestre, le footballeur... – a fait ses premières armes à 17 ans dans le journal anversois La Métropole. Il a laissé des biographies romancées de Ninon de Lenclos – Ninon de Lenclos et les femmes du XVIIe siècle (1915) – et de Jean de la Fontaine (1918), a consacré des études plus ou moins étoffées à Rémy de Gourmont (1919), Stijn Streuvels, Hugo Verriest, Pol de Mont, Charles Baudelaire (avec Gust van Roosbroeck), Constant Permeke, Albert Samain, Jules Laforgue, Charles Guérin... Réfugié aux Pays-Bas lors de la Première Guerre mondiale, il renforce sa réputation de pionnier du reportage littéraire en proposant aux lecteurs le compte rendu de ses entretiens avec des écrivains hollandais comme Louis Couperus, Carry van Bruggen, Hein Boeken, Willem Kloos, Is. Querido, Jan Fabricius, Frans Erens… Il avait opéré de la même façon avec les principaux hommes de lettres flamands.

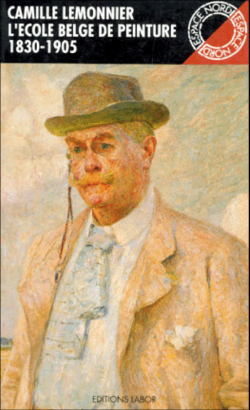

La bibliographie de cet esthète vulgarisateur – qui se disait franco-flamand – se compose aussi d’innombrables articles (dans les deux langues) sur la littérature et la peinture française, ainsi que des volumes suivants rédigés en français : Le Fauconnier (1919); Défense et Illustration de l’Art Nouveau; Le Génie du Nord (1925); Anthologie des écrivains flamands contemporains (avec Willy Timmermans, 1926); La Jeune peinture belge (1929); Ossip Zadkine. Lettres à André de Ridder (1929); James Ensor (1930); Henri de Braekeleer (1931); J.B.S. Chardin (1932); George Minne (1947); Oscar Jespers (1948); Joseph Cantré (1952); William Degouve de Nuncques (1957)…

La bibliographie de cet esthète vulgarisateur – qui se disait franco-flamand – se compose aussi d’innombrables articles (dans les deux langues) sur la littérature et la peinture française, ainsi que des volumes suivants rédigés en français : Le Fauconnier (1919); Défense et Illustration de l’Art Nouveau; Le Génie du Nord (1925); Anthologie des écrivains flamands contemporains (avec Willy Timmermans, 1926); La Jeune peinture belge (1929); Ossip Zadkine. Lettres à André de Ridder (1929); James Ensor (1930); Henri de Braekeleer (1931); J.B.S. Chardin (1932); George Minne (1947); Oscar Jespers (1948); Joseph Cantré (1952); William Degouve de Nuncques (1957)…

L’ouvrage qu’il consacre en 1923 à la littérature flamande s’inscrit dans le prolongement de sa brochure Les Lettres flamandes d’aujourd’hui (1909) qu’il a révisée et complétée. Au sujet de cette première publication, un critique écrivait à l’époque : « M. André de Ridder vient de publier à ce propos un petit livre qui, écrit en français, contribuera plus efficacement, j’en ai la conviction, à réhabiliter, si c’est nécessaire, la culture flamande. Avec tact, précision, sincérité, il évoque le magnifique travail de renaissance et d’évolution que la littérature flamande actuelle accomplit. Il lui consacre, avec une fierté légitime, une étude probe et digne, sans grandiloquence, comme sans mièvrerie. On a la perception bien nette de l’existence incontestable d’un mouvement littéraire du plus curieux aspect, et n’est-ce pas là une preuve irréfutable de la perpétuation de la culture flamande ? Sans contredit, pareille démonstration n’est pas inutile. Elle rencontre cette opinion assez accréditée d’une indigence trop aisément admise, même dans notre pays. Sans fausse honte, M. André de Ridder rattache les origines de cette renaissance au courant de civilisation universelle qui influença l’Europe intellectuelle aux environs de 1875-1880 pour engendrer en Angleterre le préraphaélisme pictural et poétique, en France, le symbolisme, en Hollande le mouvement du Nieuwe Gids, en Belgique, celui de la Jeune Belgique pour le français, celui de Van Nu en Straks pour le flamand. Van Nu en Straks, revue fondée à Anvers, se garda bien de s’en prendre aux “anciens”, comme Conscience – Hij leerde zijn volk lezen [Il a appris à son peuple à lire] – Ledeganck, le romantique auteur des Drie Zustersteden. Développant normalement la tradition de leur œuvre, les novateurs du groupe la rendirent “plus moderne et universelle”. Une période de transition – mélange de réalisme et de romantisme – où des prosateurs remarquables : Loveling, Tony Bergman, le gracieux et délicat auteur d’Ernest Staas, Armand De Vos, Raymond Stijns, des poètes estimables comme Van Beers, Dautzenberg, Decort se sont produits, témoigne du développement progressif de la culture flamande, de l’épurement lent du goût artistique. Elle prépare Stijn Streuvels, ancien boulanger, puissant peintre verbal, vigoureux descripteur, incomparable paysagiste littéraire ; Herman Teirlinck, romancier nerveux et nuancé ; Vermeylen, essayiste éclectique, auteur d’une épopée de l’humanité qu’il intitule De Wandelende Jood (Le Juif Errant) ; Van Langendonck, Van de Woestyne, poète délicat et raffiné ; Cyril Buysse, Baekelmans, Vermeersch , Maurice Sabbe, Eeckels, Guido Gezelle, le poète simple et sain, Vanden Oever, Declercq, Hegenscheidt, l’auteur de Starkadd, Van Offel, Rodenbach, l’éveilleur d’enthousiasme dont ici même M. A. de Ridder parla avec éloquence le mois dernier. D’autres encore ont apporté à cette culture flamande l’hommage filial de leurs œuvres. M. de Ridder les analyse tour à tour en critique impartial, consacrant un hommage spécial à Stijn Streuvels “maître incontesté du groupe, celui qui, avant tous, lui a communiqué une signification plus que locale”. Dégageant les caractères généraux de cette littérature actuelle, l’auteur constate : “Presque aucun de nos écrivains n’échappe à la forte empreinte de la patrie : un amour égal pour la Flandre éclate à travers leur œuvre différente, quelque forte que soit l’empreinte française que cette œuvre ait reçue, telle celle de M. Herman Teirlinck ou de M. Karel Vande Woestyne. Tous nos écrivains flamands sont du reste substantiellement nourris de culture française”, ajoute-t-il. Il signale le génie fortement descriptif des auteurs flamands, leur sens plastique extraordinaire, l’amour de la ligne et de la couleur, leur réalisme, et aussi le particularisme intense qui a enrichi la langue des trésors puisés au plus profond des idiomes populaires. Il ne m’appartient pas, pour ne pas dépasser les limites de cet article, de m’étendre davantage sur cet excellent ouvrage. Il est une œuvre de tendre affection érigée à la gloire de la littérature flamande d’aujourd'hui. Sans parti pris, comme sans aveuglement, son auteur a su déterminer avec preuves à l’appui – les proses, les poèmes, les romans, les études des écrivains de la langue – la place enviable que la production littérature flamande doit occuper dans l’intellectualité continentale. Il a su rendre infiniment sympathique l’œuvre littéraire contemporaine flamande parce qu’elle est l’affirmation évidente d’une mentalité qui eut son heure de gloire dans le passé et dont les fils aujourd’hui attestent la toujours vibrante vitalité. » (Léopold Rosy, « Les lettres flamandes aujourd’hui », Le Thyrse, T. 11, 1909-1910, p. 33-35 - citation p. 34-35 - photo: Karel van de Woestijne)

Woestyne, poète délicat et raffiné ; Cyril Buysse, Baekelmans, Vermeersch , Maurice Sabbe, Eeckels, Guido Gezelle, le poète simple et sain, Vanden Oever, Declercq, Hegenscheidt, l’auteur de Starkadd, Van Offel, Rodenbach, l’éveilleur d’enthousiasme dont ici même M. A. de Ridder parla avec éloquence le mois dernier. D’autres encore ont apporté à cette culture flamande l’hommage filial de leurs œuvres. M. de Ridder les analyse tour à tour en critique impartial, consacrant un hommage spécial à Stijn Streuvels “maître incontesté du groupe, celui qui, avant tous, lui a communiqué une signification plus que locale”. Dégageant les caractères généraux de cette littérature actuelle, l’auteur constate : “Presque aucun de nos écrivains n’échappe à la forte empreinte de la patrie : un amour égal pour la Flandre éclate à travers leur œuvre différente, quelque forte que soit l’empreinte française que cette œuvre ait reçue, telle celle de M. Herman Teirlinck ou de M. Karel Vande Woestyne. Tous nos écrivains flamands sont du reste substantiellement nourris de culture française”, ajoute-t-il. Il signale le génie fortement descriptif des auteurs flamands, leur sens plastique extraordinaire, l’amour de la ligne et de la couleur, leur réalisme, et aussi le particularisme intense qui a enrichi la langue des trésors puisés au plus profond des idiomes populaires. Il ne m’appartient pas, pour ne pas dépasser les limites de cet article, de m’étendre davantage sur cet excellent ouvrage. Il est une œuvre de tendre affection érigée à la gloire de la littérature flamande d’aujourd'hui. Sans parti pris, comme sans aveuglement, son auteur a su déterminer avec preuves à l’appui – les proses, les poèmes, les romans, les études des écrivains de la langue – la place enviable que la production littérature flamande doit occuper dans l’intellectualité continentale. Il a su rendre infiniment sympathique l’œuvre littéraire contemporaine flamande parce qu’elle est l’affirmation évidente d’une mentalité qui eut son heure de gloire dans le passé et dont les fils aujourd’hui attestent la toujours vibrante vitalité. » (Léopold Rosy, « Les lettres flamandes aujourd’hui », Le Thyrse, T. 11, 1909-1910, p. 33-35 - citation p. 34-35 - photo: Karel van de Woestijne)

Relevons que le livre d'André de Ridder de 1923 est dédié à Willy Timmermans, un ami hollandais de l’auteur, « belge d’éducation, français de culture », et à l'auteur et fils d’éditeur Gabriël Opdebeek. Il présente des portraits (photos et autres) des écrivains suivants : Guido Gezelle, Hugo Verriest, Stijn Streuvels, Cyriel Buysse, Albrecht Rodenbach, Pol de Mont, Prosper van Langendonck, Auguste Vermeylen, Karel van de Woestijne, Herman Teirlinck, Lode Baekelmans, Gustaaf Vermeersch, Maurits Sabbe, Victor de Meyere, Fernand Toussaint, Edmond van Offel, Felix Timmermans, Karel van den Oever, Jan van Nylen, Paul Kennis, Constant Eeckels, Gustave van Hecke, Paul van Ostaijen et Wies Moens. L’auteur parle un peu de lui-même : il énumère ses œuvres romanesques et ses principaux essais, évoque sa collaboration à des périodiques importants, avant d’ajouter : « André de Ridder, Gustave Van Hecke et Paul Van Ostaijen ont produit mainte étude sur la peinture nouvelle. C’est même à deux écrivains flamands qu’est due la fondation de la seule revue d’art moderne, rédigée en langue française, que possède notre pays : Sélection, Chronique de la vie artistique. » Un peu plus loin, il précise la conception que lui et les auteurs du groupe du Boomgaard ont défendue, à savoir « le “néo-romantisme”, mais ce qu’on pourrait aujourd’hui tout aussi bien appeler le “néo-classicisme”, à condition de s’entendre sur l’une et l’autre de ces appellations. La citadelle battue en brèche par eux, c’était le réalisme d’observation sèche et de documentation précise, que les romanciers français avaient introduit et cet impressionnisme plein-airiste visant surtout au pittoresque extérieur qui s’est si contagieusement révélé en Flandre, après le vif succès de Buysse et de Streuvels, autant qu’après le triomphe de Gezelle. »

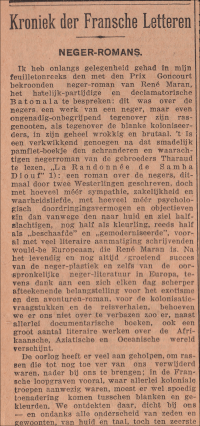

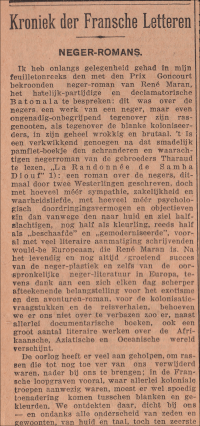

début d'un article d'A. de Ridder sur les romans nègres (Chronique des Lettres Françaises)

Si Iwan Gilkin relève qu’un panorama de la littérature belge d’expression néerlandaise faisait défaut, il convient de rappeler l’existence de certaines publications. En 1921 avait paru, de la main de Paul Hemelius, une Introduction à la littérature française et flamande de Belgique, mais selon August Vermeylen, elle n’accordait pas à la littérature flamande la place qui lui revenait. Le même Hamelius se rattrapa un peu en donnant en 1924, toujours aux éditions bruxelloises L’Églantine, une Histoire politique et littéraire du mouvement flamand au XIXe siècle. Le lecteur francophone de l’époque pouvait par ailleurs se reporter à quelques livres plus anciens : d’Edward Oremans, La Littérature néerlandaise en Belgique depuis 1830 (1905) ; celui de J.A. Stecher, Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique (1887). Vermeylen avait pour sa part publié Les lettres néerlandaises en Belgique après 1830 (1907) à la suite d’une conférence qu’il avait faite à Liège en 1905. Également en 1905, le futur politicien Camille Huysmans offrait de son coté, dans le volume collectif La Patrie belge, un rapide mais néanmoins intéressant survol : « La littérature flamande » (p. 138-147). Un « aperçu » devait paraître en 1929 dans Petite fresque des arts et des lettres dans la Belgique d’aujourd’hui (Bruxelles, L’Églantine) de Roger Avermaete : « En un tableau éclectique, et complet se trouve retracée ici toute l’activité intellectuelle des artistes belges contemporains. Trois volets : les arts statiques [peinture, sculpture, architecture, arts décoratifs, arts graphiques], les arts dynamiques [théâtre, musique, danse, cinéma], les lettres [poésie, roman, essais et critique, revues, éditeurs]. Cette troisième partie est doublée par un exposé de l’état actuel de la littérature “néerlandaise”. [Il est à craindre que cette appellation ne déroute un peu les lecteurs distraits ou mal informés, car il s’agit en fait de littérature de langue flamande, langage qui n’est qu’un des dialectes néerlandais]. » (André Cœuroy, La Quinzaine critique des livres et des revues, 10 janvier 1930, p. 237). L’année suivante, une étude plus consistante allait voir le jour : le Panorama d’un siècle de littérature néerlandaise en Belgique, 1830-1930, de l’écrivain Urbain van de Voorde avant que René Verdeyen ne propose en 1932 La Prose flamande de 1830 à 1930.

Si Iwan Gilkin relève qu’un panorama de la littérature belge d’expression néerlandaise faisait défaut, il convient de rappeler l’existence de certaines publications. En 1921 avait paru, de la main de Paul Hemelius, une Introduction à la littérature française et flamande de Belgique, mais selon August Vermeylen, elle n’accordait pas à la littérature flamande la place qui lui revenait. Le même Hamelius se rattrapa un peu en donnant en 1924, toujours aux éditions bruxelloises L’Églantine, une Histoire politique et littéraire du mouvement flamand au XIXe siècle. Le lecteur francophone de l’époque pouvait par ailleurs se reporter à quelques livres plus anciens : d’Edward Oremans, La Littérature néerlandaise en Belgique depuis 1830 (1905) ; celui de J.A. Stecher, Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique (1887). Vermeylen avait pour sa part publié Les lettres néerlandaises en Belgique après 1830 (1907) à la suite d’une conférence qu’il avait faite à Liège en 1905. Également en 1905, le futur politicien Camille Huysmans offrait de son coté, dans le volume collectif La Patrie belge, un rapide mais néanmoins intéressant survol : « La littérature flamande » (p. 138-147). Un « aperçu » devait paraître en 1929 dans Petite fresque des arts et des lettres dans la Belgique d’aujourd’hui (Bruxelles, L’Églantine) de Roger Avermaete : « En un tableau éclectique, et complet se trouve retracée ici toute l’activité intellectuelle des artistes belges contemporains. Trois volets : les arts statiques [peinture, sculpture, architecture, arts décoratifs, arts graphiques], les arts dynamiques [théâtre, musique, danse, cinéma], les lettres [poésie, roman, essais et critique, revues, éditeurs]. Cette troisième partie est doublée par un exposé de l’état actuel de la littérature “néerlandaise”. [Il est à craindre que cette appellation ne déroute un peu les lecteurs distraits ou mal informés, car il s’agit en fait de littérature de langue flamande, langage qui n’est qu’un des dialectes néerlandais]. » (André Cœuroy, La Quinzaine critique des livres et des revues, 10 janvier 1930, p. 237). L’année suivante, une étude plus consistante allait voir le jour : le Panorama d’un siècle de littérature néerlandaise en Belgique, 1830-1930, de l’écrivain Urbain van de Voorde avant que René Verdeyen ne propose en 1932 La Prose flamande de 1830 à 1930.

Pour ce qui est de La Revue Belge et de la littérature flamande ainsi que du rôle qu’a pu jouer André de Ridder entre néerlandophones et francophones (il a par exemple traduit en français, pour cette Revue belge, des textes d'auteurs flamands), on se reportera au livre de Reine Meylaerts : L’Aventure flamande de La Revue belge : langues, littératures et cultures dans l’entre-deux-guerres, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2004. Jusqu’en 1935, ce périodique a accordé une assez grande attention aux lettres flamandes, de même qu'à l'époque Le Rouge et le Noir, Le Thyrse ou encore La Renaissance d’Occident.

André de Ridder est mort la nuit précédant le vernissage de l’exposition Chagall qu’il avait organisée.

(D.C.)

(1) « Een boom met vele takken », De vergeethoek, Amsterdam, Atlas, 2003, p. 120-126. L’enthousiasme qui habitait André de Ridder à propos de sa revue De boomgaard (Le Verger) lui a valu d’être qualifié de « plus grand Barnum de la foire des lettres flamandes ». Les souvenirs qu'il a consignés témoignent d'un enthousiasme durable, d'un désir de faire connaître ses amis écrivains et peintres alors que lui-même suivait paral- lèlement une carrière universitaire en tant qu'économiste.

(ci-dessous, portrait de P.-G. van Hecke, d'après le tableau de M. Ramah, tel qu'il est reproduit dans le livre d'A. de Ridder comme la plupart des autres portraits illustrant cette notice)

(2) Paul-Gustave van Hecke (Gand, 1887- Bruxelles, 1967) a partagé de nombreuses autres aventures éditoriales (Het Roode Zeil en 1920) et artistiques avec André de Ridder. Mécène et grand amateur d’art, directeur des revues Signaux de France et de Belgique et Variétés, il a fait faillite suite à la crise de 1929 et a été contraint de vendre ses collections. Il a laissé des œuvres en français : Fraîcheur de Paris (avec cinq dessins hors texte et seize ornements par Gustave De Smet, 1921) ; Miousic (7 poèmes à la louange de la musique baroque : « Harmonica », « Clowns musicaux », « Gramophone », « Pianos automatiques », « Banjo », « Jazz-band », « Hawaïans Guitars », dessins de Géo Navez, 1921) ; Pour réparer le retard et le malentendu (essai, 1921) ; Poèmes (1924) ; Gustave De Smet. Sa vie et son œuvre (avec Emile Langui, 1945)… En 1969, un hommage a été rendu à Paul-Gustave van Hecke, qui a donné lieu à la publication d’un catalogue richement illustré (Galerie Govaerts, Bruxelles). Voici ce qu’écrit à son sujet André de Ridder dans La Littérature flamande contemporaine (p. 143-144) : « Une belle promesse pour notre théâtre fut marquée par la représentation du Schoone Droom (Le beau rêve) (1911) de M. Gustave van Hecke. C'était un dialogue bien inaccoutumé chez nous que celui de ce jeune auteur, dont l’oreille n’avait pas perçu en vain les beaux et douloureux drames d’amour de Georges de Porto-Riche, et qui connaissait la touche empâtée d’Henry Becque aussi bien que l’incisive manière de Jules Renard, tout en n’ignorant rien du théâtre contemporain des pays nordiques. Habitué aux planches, il possédait en même temps des dons d’intuition et d’analyse exceptionnels, cultivés par une vie d’artiste hardie et libre. Son dialogue avait quelque chose de particulièrement policé et de bien vivant, qui ne risquait pas de devenir « serre-chaude » et trop « théâtre d’art ». Le soir où De Schoone Droom fut joué, nous entendîmes sur nos planches les premiers cris d’amants modernes, tourmentés de l’inconstance de leur cœur et de la faiblesse de leur chair. Gustave van Hecke prépara encore pour le théâtre quelques dialogues, comme De Verleider (Le Séducteur) (1913), raffinés et clairs, puis renonça, à notre vif regret, au genre dramatique. Sous son nom et sous le pseudonyme de Johan Meylander, il écrivit en outre dans Nieuw Leven et De Boomgaard des proses psychologiques, Moeie Dagen, (Jours de fatigue), Johan Meylander etc., dont l’attrait réside dans une fantasie (sic) sans artifice et sans mièvrerie, fort virile au contraire et une acuité psychologique d’une extraordinaire lucidité. Vinrent ensuite des vers Liedjes voor de heengegane (Chansons pour celle qui est partie), très impulsifs et dénués de toute coquetterie galante, conçus en images directes, en vers concis, un peu barbares et rythmés étroitement sur l’émotion ; ils annonçaient déjà en 1910, une poésie plus dynamique, plus expressive, qui allait nous être révélée bientôt. Het Roode Zeil édita encore Fashion, dont je parlerai encore. Puis l’écrivain d’allures et de tendances si peu régionalistes que Gustave van Hecke avait toujours été, tourna le dos à la littérature flamande et se classa d’emblée parmi les meilleurs poètes français de chez nous, par ses recueils Fraîcheur de Paris et Mousic (sic). Nous exprimons le vœu qu’un nouveau tour de volant puisse le ramener à nos lettres flamandes, avec sa fantaisie équilibrée et sa sûre aisance. »

contemporaine (p. 143-144) : « Une belle promesse pour notre théâtre fut marquée par la représentation du Schoone Droom (Le beau rêve) (1911) de M. Gustave van Hecke. C'était un dialogue bien inaccoutumé chez nous que celui de ce jeune auteur, dont l’oreille n’avait pas perçu en vain les beaux et douloureux drames d’amour de Georges de Porto-Riche, et qui connaissait la touche empâtée d’Henry Becque aussi bien que l’incisive manière de Jules Renard, tout en n’ignorant rien du théâtre contemporain des pays nordiques. Habitué aux planches, il possédait en même temps des dons d’intuition et d’analyse exceptionnels, cultivés par une vie d’artiste hardie et libre. Son dialogue avait quelque chose de particulièrement policé et de bien vivant, qui ne risquait pas de devenir « serre-chaude » et trop « théâtre d’art ». Le soir où De Schoone Droom fut joué, nous entendîmes sur nos planches les premiers cris d’amants modernes, tourmentés de l’inconstance de leur cœur et de la faiblesse de leur chair. Gustave van Hecke prépara encore pour le théâtre quelques dialogues, comme De Verleider (Le Séducteur) (1913), raffinés et clairs, puis renonça, à notre vif regret, au genre dramatique. Sous son nom et sous le pseudonyme de Johan Meylander, il écrivit en outre dans Nieuw Leven et De Boomgaard des proses psychologiques, Moeie Dagen, (Jours de fatigue), Johan Meylander etc., dont l’attrait réside dans une fantasie (sic) sans artifice et sans mièvrerie, fort virile au contraire et une acuité psychologique d’une extraordinaire lucidité. Vinrent ensuite des vers Liedjes voor de heengegane (Chansons pour celle qui est partie), très impulsifs et dénués de toute coquetterie galante, conçus en images directes, en vers concis, un peu barbares et rythmés étroitement sur l’émotion ; ils annonçaient déjà en 1910, une poésie plus dynamique, plus expressive, qui allait nous être révélée bientôt. Het Roode Zeil édita encore Fashion, dont je parlerai encore. Puis l’écrivain d’allures et de tendances si peu régionalistes que Gustave van Hecke avait toujours été, tourna le dos à la littérature flamande et se classa d’emblée parmi les meilleurs poètes français de chez nous, par ses recueils Fraîcheur de Paris et Mousic (sic). Nous exprimons le vœu qu’un nouveau tour de volant puisse le ramener à nos lettres flamandes, avec sa fantaisie équilibrée et sa sûre aisance. »

La voiture de Sélection fonce à tombeau ouvert, menée par Paul-Gustave van Hecke et André de Ridder. Derrière eux, les trois vedettes de l’expressionnisme flamand : Constant Permeke, Gustaaf De Smet et Frits Van Den Berghe (croquis de Paul Haesaerts dans une lettre adressée à André De Ridder).

CHRONIQUE LITTERAIRE

La littérature française de la Belgique est entrée depuis 1880 dans une période d’activité brillante ; parmi ses écrivains, Maeterlinck, Verhaeren, Georges Rodenbach, Camille Lemonnier et plusieurs autres sont lus et admirés à l’étranger ; leurs ouvrages sont traduits en diverses langues. Mais notre littérature flamande depuis 1893 est active et brillante aussi. On ne l’ignore pas dans les pays du Nord, dans l’Afrique du Sud, dans certaines régions de l’Asie. Il n’en va pas de même chez les peuples latins. Et, chose incroyable, cette littérature belge est presque totalement inconnue de toute la population belge des provinces wallonnes et même de la capitale ! Les deux populations qui composent notre peuple, vivent pourtant côte à côte depuis les origines lointaines de la Belgique. Des intérêts puissants les unissent étroitement. Si l’unité politique a été tardive, si elle n’est parfaite que depuis cent ans, l’unité morale l’a précédée de plusieurs siècles. Elle n’a cessé de se fortifier. Et l’on a vu, dans la grande crise européenne de 1914 avec quelle unanimité magnifique les deux populations jumelles se sont jetées au-devant de l’envahisseur et ont, jusqu’au bout, fait face au danger. Comment donc est-il possible que la moitié de la nation ignore ce que pense, ce que rêve, ce qu’écrit l’autre moitié, tandis que la réciproque n’est pas vraie : les flamands lettrés connaissent parfaitement notre littérature française ?

C’est que les belges des régions wallonnes et plus de la moitié des habitants de la capitale n’entendent point le flamand ; bien pis, s’ils l’ont appris à l’école, ils s’empressent de l’oublier. Ils ne veulent pas l’entendre ! Ils ne veulent pas le parler ! Et l’oubli n’arrive, hélas ! que trop vite. Si bien qu’ils sont tous à vingt ans, – parfaitement incapables de lire les livres flamands.

Je n’examinerai pas ici s’ils ont tort ou s’ils ont raison. Je constate un fait regrettable. Pour ma part, je regrette fort de ne pouvoir lire le flamand et d’ignorer une littérature que je désirerais connaître. Ce regret et ce désir, je les ai parfois éprouvés avec une grande force, car je me sentais plus séparé de la littérature de la moitié de mon pays que de la plupart des littératures étrangères. Si, en effet, nous désirons acquérir des notions sommaires des littératures étrangères, de leur ensemble, de leur histoire, nous trouvons des livres qui nous donnent les renseignements souhaités. Quel livre écrit en français m’eut permis de me faire une idée de la littérature flamande contemporaine ?... En furetant chez les libraires et chez les bouquinistes, on pourrait, je le sais, trouver quelques petits traités anciens, périmés et d’ailleurs illisibles... Mais un ouvrage moderne, bien renseigné, capable de nous faire entrevoir cette littérature qui nous touche de si près et dont nous ne savons rien ?...

André de Ridder (source : Letterenhuis)

Ce livre nécessaire vient enfin de paraître. C’est la Littérature flamande contemporaine de M. André de Ridder. Je recommande cet ouvrage à tous les Belges qui n’entendent point le flamand. J’espère, pour eux, qu’ils ressentent, comme moi, un grand désir de connaître cette littérature. J’espère qu’ils ne se détournent pas des Flamands et de l’âme flamande à cause des luttes linguistiques qui encombrent la politique intérieure de notre pays. À cause de ces luttes mêmes il importe, au contraire, de bien connaître les Flamands et leur âme. Il faut savoir non pas seulement ce qu’ils veulent, mais aussi ce qu’ils valent. Il faut comprendre surtout que nous sommes solidaires. Ils sont comme nous, les intermédiaires naturels entre la civilisation germanique et la civilisation franco-latine. Nous n’avons d’originalité, de valeur véritable, de raison morale d’exister qu’en remplissant ce rôle, qui ne consiste pas seulement à faciliter les échanges intellectuels et artistiques entre le monde germanique et le monde latin, à juxtaposer dans nos ouvrages des éléments empruntés à l’un et à l’autre, mais à fondre ces éléments, à les amalgamer si complètement, si intimement, que le produit de leur union soit une mentalité, une pensée, un art absolument distincts, doués d’un caractère propre, qui fait de notre nation une personnalité marquante dans la société de l’Europe, une de celles qui apportent à la civilisation des richesses spéciales, et dont la disparition serait pour elle une perte profonde et irréparable. Rien ne permet mieux de mesurer la place que nous tenons dans le monde que l’art de nos grands peintres du XVIIe siècle, Rubens, Van Dyck, Jordaens, De Craeyer, et toute leur école. Voyez quel rang ils occupent dans l’histoire de la peinture européenne ! Évaluez ce qu’il y manquerait s’ils n’avaient pas existé ! Leur génie s’est épanoui au point d’intersection de l’art latin et de l’art germanique ; il s’est nourri de leurs éléments mêlés, fondus, complètement assimilés qui lui ont fait une âme magnifiquement particulière, un caractère propre dont l’originalité foncière éclate à tous les yeux.

Mais si notre fonction essentielle est d’unir la civilisation latine à la civilisation germanique, et si nous nous élevons très haut chaque fois que nous la remplissons d’une manière éminente, n’oublions jamais que nous devons cette fonction merveilleuse à un fait primordial : la présence sur un territoire particulier des avant-postes de la race germanique et de la race gallo-romaine, que des circonstances concordantes et très puissantes ont pendant des siècles isolés du gros de leur race et forcés de se tourner l’un vers l’autre. – Ce fait commande toute notre histoire politique et morale. Il conditionne toujours notre force et notre faiblesse, notre grandeur et notre abaissement. « L’Union fait la Force » dit notre devise nationale. Elle est mille fois plus vraie qu’on ne pense. Elle est vraie sur le plan mental et sentimental, sur le plan artistique comme sur le plan politique. Et sa contrepartie n’est pas moins vraie : la désunion fait notre faiblesse, – elle peut nous conduire à notre perte.

S’il en est ainsi, qui ne voit qu’il est conforme à notre nature et qu’il est de notre devoir de nous connaître mutuellement le mieux possible ?

M. de Ridder nous en fournit le moyen. Son livre nous apprend comment, en 1893, naquit en Flandre un mouvement littéraire analogue à celui que la Jeune Belgique avait déclenché à Bruxelles douze ans plus tôt. Il ne cèle pas que celui-ci excita dans l’âme de la jeunesse flamande le désir de rivaliser avec nos jeunes écrivains français, dont elle étudia les principes, les méthodes et les œuvres, comme elle étudia aussi les principes, les méthodes et les œuvres des jeunes écrivains hollandais du Nieuwe Gids. «Ce fut, dit M. de Ridder, une révélation. Ce que cette jeunesse avait confusément senti s’agiter en elle-même de modernité complexe et raffinée, d’inquiétude morale et intellectuelle, se trouvait exprimé, confessé, analysé dans ces œuvres. L’engouement fut subit ; avec l’admiration pour cet art nouveau surgit naturellement le désir de réaliser une entreprise de même valeur, dans leur coin de terre à eux, dès que l’heure serait propice. »

Ils ne tardèrent pas à fonder une revue littéraire et artistique, Van Nu en Straks (D’aujourd'hui et de demain). Son premier numéro porte la date du 1er janvier 1893. Elle était rédigée par MM. Auguste Vermeylen, Prosper Van Langendonck, Emmanuel De Bom et Cyriel Buysse. – Henry Van de Velde, – qui devait devenir le rénovateur de l’architecture dans l’Europe centrale, – « avait insisté auprès de Vermeylen pour que la revue... se distinguât de toutes les autres tant par son programme que par son aspect extérieur : elle s’intéresserait non seulement à la littérature mais à l’art, à la philosophie et à la sociologie ; elle devait être ouverte aux peintres et aux aquafortistes tout comme aux poètes et aux prosateurs ». De fait, la collection des dix numéros de la première série constitue un vrai chef-d’œuvre de typographie, assure M. de Ridder ; et parmi les illustrateurs on trouve Henry Van de Velde, Henri de Groux, James Ensor, Constantin Meunier, Xavier Mellery, Vincent van Gogh, Toorop, Thorn-Prikker, Pissaro, etc. ». La revue représentait en art, en littérature, en politique toutes les directives extrémistes du moment. On peut se représenter l’effet qu’elle produisit dans la vieille Flandre paisible et somnolente ! Ce fut le pavé dans la mare ! La bombe dans la sieste champêtre ! Toutes les têtes se tournèrent vers le phénomène, les unes avec le sourire, les autres avec une grimace de réprobation. Ce fut la fin de l’immobilité. Un mouvement puissant commençait.

Vermeylen, dit M. De Ridder, fut l’âme du groupe. En 1894, il dut aller à Vienne et à Berlin pour achever ses études universitaires. Suspendue pendant son absence, la publication de la revue reprit en 1896 et se poursuivi jusqu’en 1901. On vit alors débuter tous ceux qui allaient, selon M. de Ridder, devenir l’honneur des lettres flamandes : Styn Streuvels, Herman Teirlinck, Karel Van de Woestyne, Victor de Meyere, Edmond Van Offel, Fernand Toussaint, etc. Quand la revue disparut, en 1901, « elle avait accompli sa tâche. Elle avait presque gagné la cause de ceux qu’elle avait défendus ». À Van Nu en Straks, la revue de combat, succéda, dès l’année Suivante, Vlaanderen (Flandres) revue anthologique, où l’on retrouvait, mûri et calmé par la victoire, l’état-major de la première.

L’étude de ces auteurs d’élite, qui touchent aujourd’hui à la cinquantaine, voire à la soixantaine, et dont l’œuvre offre un vaste objet d’examen, constitue la partie principale du livre de M. de Ridder. Quelques notes biographiques, une analyse sommaire des principaux ouvrages, une esquisse du caractère artistique de chaque personnalité, enfin des portraits phototypés, voilà ce qu’on y trouve touchant ces écrivains. C’est une documentation brève mais précise et par là très précieuse. Elle a d’autant plus de prix que, malgré la sympathie et l’admiration très vives que M. de Ridder ressent pour ces écrivains, qui sont aussi ses amis et ses confrères, jamais ses études ne prennent l’allure du panégyrique. Ses jugements sont calmes et il les justifie par de bonnes raisons. Il sait parfaitement formuler, à l’occasion, les réserves nécessaires. Il apparaît dans tout son livre comme un critique éclairé, sagace et de la plus entière bonne foi. Assurément les personnes compétentes, capables de lire ces auteurs dans le texte flamand, pourront discuter les jugements de M. de Ridder, ses sévérités et ses préférences. Mais le lecteur français ne trouvera pas dans ce livre une seule ligne qui puisse justifier sa défiance. Au contraire ! Dans le jardin inconnu où il nous fait pénétrer, on se sent conduit par un guide honnête et bien renseigné.

Le poète Guido Gezelle

Voilà pourquoi son livre mérite d’être lu par quiconque s’intéresse à la riche floraison de nos lettres nationales. Non moins que notre littérature française, notre littérature flamande doit être l’objet de notre sympathie et de notre curiosité. Mais il y a d’autres raisons encore pour que nos lettrés lisent attentivement ce livre. Parmi les réflexions que la littérature flamande inspire à M. de Ridder, il en est qui s’appliqueraient tout aussi bien aux lettres françaises de la Belgique et dont tous nos écrivains peuvent faire également leur profit, car ils ont des qualités communes et des défauts communs. Il signale des dangers auxquels nous sommes tous exposés, – comme y sont exposés la littérature et l’art de toutes les petites nationalités : c’est « de ne produire qu’une œuvre d’intérêt local, œuvre particulariste et éphémère, faite d’un peu de livres, de quelques mélodies, de quelques tableaux, à l’usage exclusif des braves gens qui forment, dans d’étroites frontières, un peuple sans ambition ». C’est contre cette fâcheuse tendance, qui caractérisait également nos deux littératures d’avant 1880, que la Jeune Belgique et Van Nu en Straks ont énergiquement réagi. Mais le danger est toujours là. Il nous guette sournoisement. Dans les eaux de nos belles rivières, dans chacun de nos ruisseaux, à l’ombre de chacun de nos humbles clochers ou de nos fiers beffrois, de petites sirènes invisibles chantent d’une voix douce et insidieuse : « Reste dans ton village ! Reste dans ta belle ville natale ! Reste chez toi ! Ta chère maison, voilà le monde et la vie ! N’essaie pas de t’élancer dans l’espace ! Crains le sort d’Icare ! Il est plus sage, plus sûr, plus doux aussi et plus aisé d’obéir aux modestes Muses du foyer que de poursuivre audacieusement les grandes Muses du plein ciel. Tu es le fils d’une race prudente. Sois prudent, ami ; laisse à d’autres les grandes ambitions et les grands risques... ». Dieu me garde de méconnaître la haute valeur de nos écrivains, français ou flamands, qui ont, pour la première fois depuis de longs siècles, célébré magni- fiquement, avec une émotion sincère, les beautés de notre pays et la vie de nos deux races ! Ils sont vraiment la chair de notre chair. Et ils ont apporté à leurs compatriotes comme au vaste monde une révélation nouvelle, – celle d’un petit monde inconnu et profondément original. Ce sera leur éternel honneur. Mais il faut pourtant proclamer cette vérité : la peinture du sol et de ceux qui vivent le plus près de ce sol, ne suffit pas à constituer une grande littérature. Nous avons certes des écrivains qui ont osé pousser leur pensée ailleurs et plus haut. Pour ne citer qu’un mort et qu’un vivant, je nommerai Verhaeren et Maeterlinck. Ils sont peu nombreux. Et il me semble – puissé-je me tromper ! – qu’ils sont moins nombreux aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Les petites sirènes chantent, chantent, chantent !... C’est pourquoi il est bon d’écouter les avertissements du sage Ulysse qu’est M. de Ridder…

Voilà pourquoi son livre mérite d’être lu par quiconque s’intéresse à la riche floraison de nos lettres nationales. Non moins que notre littérature française, notre littérature flamande doit être l’objet de notre sympathie et de notre curiosité. Mais il y a d’autres raisons encore pour que nos lettrés lisent attentivement ce livre. Parmi les réflexions que la littérature flamande inspire à M. de Ridder, il en est qui s’appliqueraient tout aussi bien aux lettres françaises de la Belgique et dont tous nos écrivains peuvent faire également leur profit, car ils ont des qualités communes et des défauts communs. Il signale des dangers auxquels nous sommes tous exposés, – comme y sont exposés la littérature et l’art de toutes les petites nationalités : c’est « de ne produire qu’une œuvre d’intérêt local, œuvre particulariste et éphémère, faite d’un peu de livres, de quelques mélodies, de quelques tableaux, à l’usage exclusif des braves gens qui forment, dans d’étroites frontières, un peuple sans ambition ». C’est contre cette fâcheuse tendance, qui caractérisait également nos deux littératures d’avant 1880, que la Jeune Belgique et Van Nu en Straks ont énergiquement réagi. Mais le danger est toujours là. Il nous guette sournoisement. Dans les eaux de nos belles rivières, dans chacun de nos ruisseaux, à l’ombre de chacun de nos humbles clochers ou de nos fiers beffrois, de petites sirènes invisibles chantent d’une voix douce et insidieuse : « Reste dans ton village ! Reste dans ta belle ville natale ! Reste chez toi ! Ta chère maison, voilà le monde et la vie ! N’essaie pas de t’élancer dans l’espace ! Crains le sort d’Icare ! Il est plus sage, plus sûr, plus doux aussi et plus aisé d’obéir aux modestes Muses du foyer que de poursuivre audacieusement les grandes Muses du plein ciel. Tu es le fils d’une race prudente. Sois prudent, ami ; laisse à d’autres les grandes ambitions et les grands risques... ». Dieu me garde de méconnaître la haute valeur de nos écrivains, français ou flamands, qui ont, pour la première fois depuis de longs siècles, célébré magni- fiquement, avec une émotion sincère, les beautés de notre pays et la vie de nos deux races ! Ils sont vraiment la chair de notre chair. Et ils ont apporté à leurs compatriotes comme au vaste monde une révélation nouvelle, – celle d’un petit monde inconnu et profondément original. Ce sera leur éternel honneur. Mais il faut pourtant proclamer cette vérité : la peinture du sol et de ceux qui vivent le plus près de ce sol, ne suffit pas à constituer une grande littérature. Nous avons certes des écrivains qui ont osé pousser leur pensée ailleurs et plus haut. Pour ne citer qu’un mort et qu’un vivant, je nommerai Verhaeren et Maeterlinck. Ils sont peu nombreux. Et il me semble – puissé-je me tromper ! – qu’ils sont moins nombreux aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Les petites sirènes chantent, chantent, chantent !... C’est pourquoi il est bon d’écouter les avertissements du sage Ulysse qu’est M. de Ridder…

Hugo Verriest (photo G. Gyselynck)

Sur un point pourtant, ces dernières années nous ont apporté de nouvelles espérances. Plusieurs auteurs délaissant notre terre et nos terriens, nos villages et nos petites villes, ont osé prendre pour modèles les classes élevées et l’étranger. Ce sont la très regrettée Cécile Gilson, avec le Merveilleux Été et le Vase d’albâtre, la comtesse M. van den Steen avec les Papiers d’Aygremont, le vicomte Henri Davignon avec Mon ami français, Henri Liebrecht avec Un cœur blessé ; et voici qu’arrive à l’instant M. Richard Dupierreux avec Certitude amoureuse.

Sur un point pourtant, ces dernières années nous ont apporté de nouvelles espérances. Plusieurs auteurs délaissant notre terre et nos terriens, nos villages et nos petites villes, ont osé prendre pour modèles les classes élevées et l’étranger. Ce sont la très regrettée Cécile Gilson, avec le Merveilleux Été et le Vase d’albâtre, la comtesse M. van den Steen avec les Papiers d’Aygremont, le vicomte Henri Davignon avec Mon ami français, Henri Liebrecht avec Un cœur blessé ; et voici qu’arrive à l’instant M. Richard Dupierreux avec Certitude amoureuse.

Ne quittons pas encore les «petits et les humbles ». Car M. de Ridder note à leur propos une chose fort intéressante. Il constate que lorsque les écrivains français de la Belgique décrivent leur vie, ils le font dans l’esprit pessimiste, dur et amer des « naturalistes » français, tandis que les Flamands ne parlent d’eux, le plus souvent, qu’avec la pitié attendrie qui rend si émouvants les chefs-d’œuvre d’un Tolstoï et surtout d’un Dostoïevski. La différence des deux manières méritait d'être remarquée.

***

L’architecture du livre de M. de Ridder est bien connue. Il rappelle brièvement les origines de la littérature flamande contemporaine qui succéda à deux cents ans de silence ou de nullité.

Albrecht Rodenbach

Elle ne commence qu’avec Henri Conscience, – le père, l’ancêtre, – qui « apprit à lire à son peuple » et dans l’œuvre large et abondante de qui se rencontrent quelques petits chefs-d’œuvre, touchants et délicieux. Conscience connut la grande célébrité, ses ouvrages furent traduits dans toutes les langues, et ses meilleurs livres trouvent partout encore des lecteurs. Mais de 1830 à 1880 règne en Flandre « une littérature assez populaire, écrite pour le peuple, pis encore : pour un peuple peu instruit, peu libéré… » Il fallait se débarrasser de ce qu’elle avait, même dans ses manifestations les meilleures, – de provincial, de domestique et d’un peu monotone ». Alors parurent trois hommes, les prédécesseurs du mouvement de Van Nu en Straks, que M. de Ridder appelle ses « parrains » : Guido Gezelle, l’humble vicaire de Courtrai, qui fut un admirable poète, un de ces génies naturels, à la fois simples et subtils, dont l’apparition fait tressaillir le cœur d’un peuple ; Hugo Verriest ; Albrecht Rodenbach, mort à vingt cinq ans, et qui dans sa courte vie trouva le temps de composer « un volume de vers très plastiques, mâles, musicaux et une tragédie sculptée dans le bronze, Gudrun » – Qu’il me soit permis de rappeler qu’Albrecht Rodenbach rencontra à l’Université de Louvain Emile Verhaeren, Emile Van Arenbergh, Albert Giraud et l’auteur du présent article. Il collabora à leur journal : la Semaine des Étudiants et il publia dans ses colonnes quelques poèmes et d’importants fragments de Gudrun, à l’heure même ou il venait

Elle ne commence qu’avec Henri Conscience, – le père, l’ancêtre, – qui « apprit à lire à son peuple » et dans l’œuvre large et abondante de qui se rencontrent quelques petits chefs-d’œuvre, touchants et délicieux. Conscience connut la grande célébrité, ses ouvrages furent traduits dans toutes les langues, et ses meilleurs livres trouvent partout encore des lecteurs. Mais de 1830 à 1880 règne en Flandre « une littérature assez populaire, écrite pour le peuple, pis encore : pour un peuple peu instruit, peu libéré… » Il fallait se débarrasser de ce qu’elle avait, même dans ses manifestations les meilleures, – de provincial, de domestique et d’un peu monotone ». Alors parurent trois hommes, les prédécesseurs du mouvement de Van Nu en Straks, que M. de Ridder appelle ses « parrains » : Guido Gezelle, l’humble vicaire de Courtrai, qui fut un admirable poète, un de ces génies naturels, à la fois simples et subtils, dont l’apparition fait tressaillir le cœur d’un peuple ; Hugo Verriest ; Albrecht Rodenbach, mort à vingt cinq ans, et qui dans sa courte vie trouva le temps de composer « un volume de vers très plastiques, mâles, musicaux et une tragédie sculptée dans le bronze, Gudrun » – Qu’il me soit permis de rappeler qu’Albrecht Rodenbach rencontra à l’Université de Louvain Emile Verhaeren, Emile Van Arenbergh, Albert Giraud et l’auteur du présent article. Il collabora à leur journal : la Semaine des Étudiants et il publia dans ses colonnes quelques poèmes et d’importants fragments de Gudrun, à l’heure même ou il venait de les écrire. Ainsi travaillaient fraternellement les jeunes poètes flamands et français qui préludaient ensemble à la Renaissance des lettres belges dont ils allaient devenir les ardents ouvriers.

de les écrire. Ainsi travaillaient fraternellement les jeunes poètes flamands et français qui préludaient ensemble à la Renaissance des lettres belges dont ils allaient devenir les ardents ouvriers.

Henri Conscience

Après les « parrains », M. de Ridder étudie avec une pénétration remarquable les écrivains qui créèrent la littérature flamande nouvelle. Les romanciers d’abord ; Styn Streuvels en tête, puis Cyriel Buysse, Herman Teirlinck, Karel Van de Woestyne, à qui visiblement M. de Ridder a voué son admiration la plus vive ; enfin les tous brillants écrivains que j’ai déjà nommés, et plusieurs autres encore : MM. Maurits Sabbe et Lode Baekelmans, les romanciers naturalistes, les romanciers populaires et les néoromantiques. Il passe ensuite en revue les poètes, parmi lesquels Prosper Van Langendonck, Edmond Van Offel et surtout Karel Van de Woestyne se signalent par leur maîtrise. Le théâtre et la critique, dans l’œuvre de cette génération, ne se sont pas élevés à la hauteur du roman et de la poésie, selon M. de Ridder, qui rend pourtant un éclatant hommage au savoir et au goût de M. Auguste Vermeylen.

À la génération de Van Nu en Straks, qui ouvrit triomphalement la Renaissance actuelle de la littérature flamande, – Renaissance que M. de Ridder estime aussi importante que celle du XVIe siècle, – succéda la génération du Boomgaard (le Verger) qu’il appelle la génération sacrifiée. Entre la précédente et la génération de l’heure actuelle, elle se trouve en effet assez écrasée. Elle a cependant des mérites sérieux. Mais, raffinée et dilettante, elle se préoccupa médiocrement d’exercer une action sur le peuple flamand. A signaler un curieux petit livre de Johan Meylander, Fashion, qui préconise une esthétique non seulement de l’art mais de la vie, une culture individuelle libre et raffinée, dût-elle être incomprise, l’art de jouir délicatement de l’existence, de vivre dans une atmosphère de beauté et de distinction.

Pallieter, rééd. 1975, trad. Bob Claessens

Vient enfin la génération de l’heure présente, la génération nouvelle. Elle se manifeste dans des revues, dont Ruimte (Espace !) fut la première en date (1920-21). Ardente, un peu brutale, semble-t-il, cette jeunesse est « très flamingante », – activiste, dans le sens entier du mot. Elle dénonce la « décadence frivole » et « l’esthétisme passif » de ses prédécesseurs. Pour tout dire, elle est passablement sectaire. Elle estime qu’un « nouveau messianisme » en Flandre, à l’heure actuelle, « est plus nécessaire qu’une forme de décadence adaptée à des loisirs que nous ne pouvons encore nous permettre ». Elle prend le parti de tous les parias et elle se flatte d’exprimer l’idée et le sentiment des masses, « tous les soucis de l’humanité contemporaine à la veille de la révolution qui vient ». Si j’entends bien, elle est plus politique que vraiment littéraire. Tous les extrêmes s’y rencontrent. Les influences subies par ces jeunes auteurs sont avant tout celle des expressionnistes allemands, celle aussi de Guillaume Apollinaire, de Blaise Cendrars et même dès poètes Dada. Pourtant il faut reconnaître qu’ils ont du talent. Les romanciers nouveaux en ont comme les poètes. Mais du milieu d’entre eux se dresse la figure vigoureuse de Félix Timmermans, la jeune gloire de la Flandre. Dès que parut son Pallieter, il fut célèbre (1917). Ce roman a bénéficié d’un des plus forts tirages qu’une œuvre néerlandaise ait jamais pu atteindre, dit M. de Ridder, qui ajoute : « Pallieter a été, peu après la guerre, une explosion inattendue et démesurée de joie, de plénitude, de jeunesse. Ce fut la revanche de la vie sur la mort et la tristesse, comme l’éveil païen d’un homme primitif dans un monde las : une forme presque vierge d’esprit et de cœur et dont la chair heureuse, au sang sain et fougueux, dont l’âme satisfaite et exultante clamaient toute la beauté et la bonté d’exister, la frénésie de respirer l’air frais, de marcher dans l’herbe, de nager dans l’eau, de boire et de manger, de danser et de chanter, d’aimer. Sa voix avait le timbre claironnant d’un coq à l’aube. Malgré la simplicité de son esprit, il était émouvant, glorieux à force de griserie heureuse et d’exubérante vitalité. Poème panthéiste à la gloire de tous les sens rassasiés, gonflé de toutes les délices d’un Pays de Cocagne, débordant d’ardentes émotions, riche en plaisirs de la chair et en plantureuses voluptés, c’était là, au lendemain des désastres, un tableau d’une truculence rabelaisienne, comme le plus fastueux des Jordaens transposé dans une littérature retrempée aux sources. Après beaucoup de littérature raffinée, presque déliquescente, c’était tout de même le retour vers la fraîcheur et la liberté, comme aussi vers le désordre et la sauvagerie de la nature, vers une même formule simple, quasi barbare de l’art. »

Vient enfin la génération de l’heure présente, la génération nouvelle. Elle se manifeste dans des revues, dont Ruimte (Espace !) fut la première en date (1920-21). Ardente, un peu brutale, semble-t-il, cette jeunesse est « très flamingante », – activiste, dans le sens entier du mot. Elle dénonce la « décadence frivole » et « l’esthétisme passif » de ses prédécesseurs. Pour tout dire, elle est passablement sectaire. Elle estime qu’un « nouveau messianisme » en Flandre, à l’heure actuelle, « est plus nécessaire qu’une forme de décadence adaptée à des loisirs que nous ne pouvons encore nous permettre ». Elle prend le parti de tous les parias et elle se flatte d’exprimer l’idée et le sentiment des masses, « tous les soucis de l’humanité contemporaine à la veille de la révolution qui vient ». Si j’entends bien, elle est plus politique que vraiment littéraire. Tous les extrêmes s’y rencontrent. Les influences subies par ces jeunes auteurs sont avant tout celle des expressionnistes allemands, celle aussi de Guillaume Apollinaire, de Blaise Cendrars et même dès poètes Dada. Pourtant il faut reconnaître qu’ils ont du talent. Les romanciers nouveaux en ont comme les poètes. Mais du milieu d’entre eux se dresse la figure vigoureuse de Félix Timmermans, la jeune gloire de la Flandre. Dès que parut son Pallieter, il fut célèbre (1917). Ce roman a bénéficié d’un des plus forts tirages qu’une œuvre néerlandaise ait jamais pu atteindre, dit M. de Ridder, qui ajoute : « Pallieter a été, peu après la guerre, une explosion inattendue et démesurée de joie, de plénitude, de jeunesse. Ce fut la revanche de la vie sur la mort et la tristesse, comme l’éveil païen d’un homme primitif dans un monde las : une forme presque vierge d’esprit et de cœur et dont la chair heureuse, au sang sain et fougueux, dont l’âme satisfaite et exultante clamaient toute la beauté et la bonté d’exister, la frénésie de respirer l’air frais, de marcher dans l’herbe, de nager dans l’eau, de boire et de manger, de danser et de chanter, d’aimer. Sa voix avait le timbre claironnant d’un coq à l’aube. Malgré la simplicité de son esprit, il était émouvant, glorieux à force de griserie heureuse et d’exubérante vitalité. Poème panthéiste à la gloire de tous les sens rassasiés, gonflé de toutes les délices d’un Pays de Cocagne, débordant d’ardentes émotions, riche en plaisirs de la chair et en plantureuses voluptés, c’était là, au lendemain des désastres, un tableau d’une truculence rabelaisienne, comme le plus fastueux des Jordaens transposé dans une littérature retrempée aux sources. Après beaucoup de littérature raffinée, presque déliquescente, c’était tout de même le retour vers la fraîcheur et la liberté, comme aussi vers le désordre et la sauvagerie de la nature, vers une même formule simple, quasi barbare de l’art. »

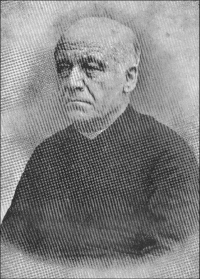

Félix Timmermans, 1931 (source : Deutsches Bundesarchiv)

Après cet éloge, vient une critiqué passablement sévère. « À le regarder de plus près, ce livre paraît un peu creux… Ce Pallieter débridé… ne manifeste en somme que des besoins assez primaires, des désirs frustes et superficiels d’homme peu civilisé… Il règne dans la vie comme une admirable brute, une bête vigoureuse… Il est un nombril gigantesque dans un ventre pantagruélique, au-dessus duquel il n’y a qu’une toute petite tête !... » « Énorme comédie-bouffe sensuelle », dit encore M. de Ridder, dont cette œuvre choque sans doute les goûts délicats. Mais il est bien forcé de conclure impartialement, – et très justement : Malgré tout « Pallieter reste un des plus beaux livres de notre littérature ». La librairie parisienne Rieder vient d’en publier une traduction française. Les lecteurs français ratifieront le jugement de M. de Ridder sur toute la ligne. Avec ses défauts et ses qualités, ce livre sort violemment de l’ordinaire. Il marque une date dans la littérature flamande.

Après cet éloge, vient une critiqué passablement sévère. « À le regarder de plus près, ce livre paraît un peu creux… Ce Pallieter débridé… ne manifeste en somme que des besoins assez primaires, des désirs frustes et superficiels d’homme peu civilisé… Il règne dans la vie comme une admirable brute, une bête vigoureuse… Il est un nombril gigantesque dans un ventre pantagruélique, au-dessus duquel il n’y a qu’une toute petite tête !... » « Énorme comédie-bouffe sensuelle », dit encore M. de Ridder, dont cette œuvre choque sans doute les goûts délicats. Mais il est bien forcé de conclure impartialement, – et très justement : Malgré tout « Pallieter reste un des plus beaux livres de notre littérature ». La librairie parisienne Rieder vient d’en publier une traduction française. Les lecteurs français ratifieront le jugement de M. de Ridder sur toute la ligne. Avec ses défauts et ses qualités, ce livre sort violemment de l’ordinaire. Il marque une date dans la littérature flamande.

Pallieter a déjà fait école. Nombreux sont les petits. Le Pallietérisme (pardonnez-moi !) s’étend comme une contagion. Elle inquiète M. de Ridder et lui arrache un cri d’alarme.

L’heureux auteur de ce livre en a, depuis, publié d’autres. L’Enfant Jésus en Flandre (1918), Anne-Marie (1922). Par leur sujet et leur décor, ils diffèrent profondément entre eux comme ils différent de Pallieter. Toutefois, d’une manière générale, l’art de M. Timmermans retourne à la vie des campagnes et des petites villes, chère aux écrivains qui précédèrent Van Nu en Straks. C’est un retour vers le passé, dit M. de Ridder. Mais n’est-ce point que la Flandre, qui évolue lentement, trouve encore là le fond véritable de son âme, en dépit des efforts fringants d’une jeunesse qui brûle les étapes ?

Iwan GILKIN

de l’Académie française de Belgique

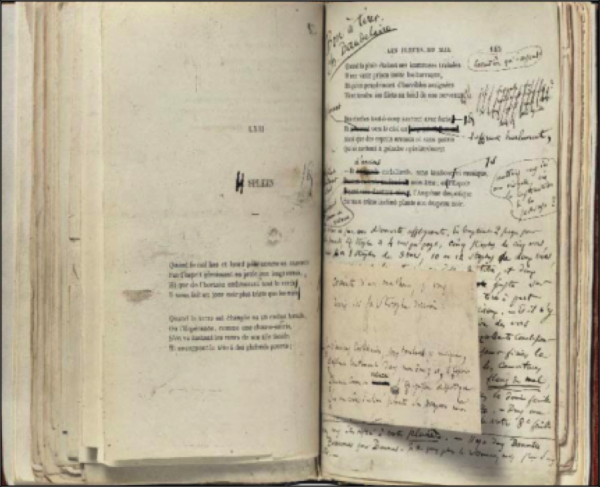

dédicace autographe d'André de Ridder

sur un exemplaire de La Littérature flamande contemporaine

***

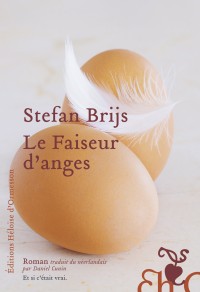

« Ce roman est haletant et dérangeant. Haletant, d’abord. Le lecteur plonge dans ces 464 pages avec vigueur, se laisse happer, attirer par le suspens et les promesses tenues. Difficile de ne pas vouloir connaître le fin mot d’une histoire qui tient, par son rythme, non par son genre, du thriller. Quitter Le Faiseur d’anges est difficile. Belle qualité, celle que l’on attribue aux très bons romans populaires, ce que ce livre est assurément. La construction est pour beaucoup dans cet effet de lecture : Brijs a conçu son roman en trois parties de taille sensiblement égales. Il nous amène d’abord à découvrir une situation pesante, dans le bon sens de ce mot, de par ses mystères, nous conduit ensuite aux origines du trouble pour, enfin, relater le fin mot de cette histoire. Dérangeant, aussi. L’antihéros de cette histoire est un personnage à la Dickens, perdu dans le quotidien des années 80, dans une province germanique, à la frontière de la Belgique, de l’Allemagne et de la Hollande. Du reste, dans la ville où se déroule la majeure partie de cette histoire, il est possible d’accéder à un endroit, les Trois Frontières, où vous pouvez vous tenir à cheval sur les trois pays. […] Le roman est servi par le talent de conteur de l’écrivain, comme par la qualité de l’ensemble des – nombreux – personnages. Par le thème aussi, puisque Brijs pose des questions dérangeantes sur notre présent, concernant les relations entre science et religions, le poids d’un certain scientisme parfois encore prégnant, la question du clonage et de notre désir fou d’immortalité. Il montre aussi les pesanteurs des années 80 du XXe siècle dans les provinces perdues de l’Europe du Nord. L’ensemble est fort prenant, d’une richesse impossible à résumer en ces lignes, et se lirait d’une traite si la nuit était plus longue. Brijs n’a pas la prétention d’être nobélisable, simplement celle de conter des histoires. Il y parvient ici de manière passionnante, non sans troubler son lecteur. »

« Ce roman est haletant et dérangeant. Haletant, d’abord. Le lecteur plonge dans ces 464 pages avec vigueur, se laisse happer, attirer par le suspens et les promesses tenues. Difficile de ne pas vouloir connaître le fin mot d’une histoire qui tient, par son rythme, non par son genre, du thriller. Quitter Le Faiseur d’anges est difficile. Belle qualité, celle que l’on attribue aux très bons romans populaires, ce que ce livre est assurément. La construction est pour beaucoup dans cet effet de lecture : Brijs a conçu son roman en trois parties de taille sensiblement égales. Il nous amène d’abord à découvrir une situation pesante, dans le bon sens de ce mot, de par ses mystères, nous conduit ensuite aux origines du trouble pour, enfin, relater le fin mot de cette histoire. Dérangeant, aussi. L’antihéros de cette histoire est un personnage à la Dickens, perdu dans le quotidien des années 80, dans une province germanique, à la frontière de la Belgique, de l’Allemagne et de la Hollande. Du reste, dans la ville où se déroule la majeure partie de cette histoire, il est possible d’accéder à un endroit, les Trois Frontières, où vous pouvez vous tenir à cheval sur les trois pays. […] Le roman est servi par le talent de conteur de l’écrivain, comme par la qualité de l’ensemble des – nombreux – personnages. Par le thème aussi, puisque Brijs pose des questions dérangeantes sur notre présent, concernant les relations entre science et religions, le poids d’un certain scientisme parfois encore prégnant, la question du clonage et de notre désir fou d’immortalité. Il montre aussi les pesanteurs des années 80 du XXe siècle dans les provinces perdues de l’Europe du Nord. L’ensemble est fort prenant, d’une richesse impossible à résumer en ces lignes, et se lirait d’une traite si la nuit était plus longue. Brijs n’a pas la prétention d’être nobélisable, simplement celle de conter des histoires. Il y parvient ici de manière passionnante, non sans troubler son lecteur. »

Le clonage est pourtant au centre de l’intrigue.

Le clonage est pourtant au centre de l’intrigue. Si vous suivez l’actualité scientifique, vous croyez sans doute que le premier clone de mammifère était une brebis, nommée Dolly, née en Ecosse en 1996. Je le pensais aussi. Mais nous nous trompions. Dès 1980, le Belge Victor Hoppe, alors à l’université d’Aix-la-Chapelle, en Alle- magne, avait fait naître trois souris par clonage. Malheu- reusement, il ne réussit jamais à reproduire cette performance et, plutôt que de répondre aux questions d’une commission d'enquête de l’université, il préféra démis- sionner de son poste en 1984 pour se retirer dans son village natal de Wolfheim. […] Il y a d’ailleurs du Victor Frankenstein dans Victor Hoppe : médecin génial, sa volonté de faire le bien se perverti lorsqu’il imagine qu’il peut égaler, voire surpasser Dieu. En voulant régler ses comptes avec ce dernier, il finira mal, non sans laisser derrière lui la possibilité de recommencer. Les lecteurs qui s’interrogeraient sur l’utilité de faire des lois en matière de bioéthique seront à n’en pas douter convaincus de leur nécessité après avoir refermé le livre.

Si vous suivez l’actualité scientifique, vous croyez sans doute que le premier clone de mammifère était une brebis, nommée Dolly, née en Ecosse en 1996. Je le pensais aussi. Mais nous nous trompions. Dès 1980, le Belge Victor Hoppe, alors à l’université d’Aix-la-Chapelle, en Alle- magne, avait fait naître trois souris par clonage. Malheu- reusement, il ne réussit jamais à reproduire cette performance et, plutôt que de répondre aux questions d’une commission d'enquête de l’université, il préféra démis- sionner de son poste en 1984 pour se retirer dans son village natal de Wolfheim. […] Il y a d’ailleurs du Victor Frankenstein dans Victor Hoppe : médecin génial, sa volonté de faire le bien se perverti lorsqu’il imagine qu’il peut égaler, voire surpasser Dieu. En voulant régler ses comptes avec ce dernier, il finira mal, non sans laisser derrière lui la possibilité de recommencer. Les lecteurs qui s’interrogeraient sur l’utilité de faire des lois en matière de bioéthique seront à n’en pas douter convaincus de leur nécessité après avoir refermé le livre.

[…] Les différentes couches de ce livre aux mille lectures – roman de mœurs, thriller scientifique, fantaisie régionale, récit de formation – se mettent peu à peu en place. Dans un essai sur la fameuse région des Trois Frontières que Stefan Brijs lit au même moment (« comme par hasard »), il croise un médecin qui soigne les mineurs gratuitement. L’histoire déteint doucement sur la fiction, et par jeu il reprend même les noms véritables des villageois. « Au-dessus de la mêlée, comme un Dieu pour les personnages », il découvre qu’il est à sa place, « comme si tout cela n’était qu’un simple échiquier avec des pions ». Habilement, il évite le discours religieux ou éthique, et dote le docteur Hoppe du syndrome d’Asperger, ce qui lui permet « d’aborder la question du bien et du mal d’une autre manière, et de motiver sans justifier ses actions ». Encore une fois, il précise : « C'est l’écriture du roman qui a fait de Victor ce qu’il est, c’était la seule façon de rassembler les pièces du puzzle. »

[…] Les différentes couches de ce livre aux mille lectures – roman de mœurs, thriller scientifique, fantaisie régionale, récit de formation – se mettent peu à peu en place. Dans un essai sur la fameuse région des Trois Frontières que Stefan Brijs lit au même moment (« comme par hasard »), il croise un médecin qui soigne les mineurs gratuitement. L’histoire déteint doucement sur la fiction, et par jeu il reprend même les noms véritables des villageois. « Au-dessus de la mêlée, comme un Dieu pour les personnages », il découvre qu’il est à sa place, « comme si tout cela n’était qu’un simple échiquier avec des pions ». Habilement, il évite le discours religieux ou éthique, et dote le docteur Hoppe du syndrome d’Asperger, ce qui lui permet « d’aborder la question du bien et du mal d’une autre manière, et de motiver sans justifier ses actions ». Encore une fois, il précise : « C'est l’écriture du roman qui a fait de Victor ce qu’il est, c’était la seule façon de rassembler les pièces du puzzle. »

Woestyne, poète délicat et raffiné ; Cyril Buysse, Baekelmans, Vermeersch , Maurice Sabbe, Eeckels, Guido Gezelle, le poète simple et sain, Vanden Oever, Declercq, Hegenscheidt, l’auteur de

Woestyne, poète délicat et raffiné ; Cyril Buysse, Baekelmans, Vermeersch , Maurice Sabbe, Eeckels, Guido Gezelle, le poète simple et sain, Vanden Oever, Declercq, Hegenscheidt, l’auteur de

contemporaine

contemporaine

Voilà pourquoi son livre mérite d’être lu par quiconque s’intéresse à la riche floraison de nos lettres nationales. Non moins que notre littérature française, notre littérature flamande doit être l’objet de notre sympathie et de notre curiosité. Mais il y a d’autres raisons encore pour que nos lettrés lisent attentivement ce livre. Parmi les réflexions que la littérature flamande inspire à M. de Ridder, il en est qui s’appliqueraient tout aussi bien aux lettres françaises de la Belgique et dont tous nos écrivains peuvent faire également leur profit, car ils ont des qualités communes et des défauts communs. Il signale des dangers auxquels nous sommes tous exposés, – comme y sont exposés la littérature et l’art de toutes les petites nationalités : c’est « de ne produire qu’une œuvre d’intérêt local, œuvre particulariste et éphémère, faite d’un peu de livres, de quelques mélodies, de quelques tableaux, à l’usage exclusif des braves gens qui forment, dans d’étroites frontières, un peuple sans ambition ». C’est contre cette fâcheuse tendance, qui caractérisait également nos deux littératures d’avant 1880, que la

Voilà pourquoi son livre mérite d’être lu par quiconque s’intéresse à la riche floraison de nos lettres nationales. Non moins que notre littérature française, notre littérature flamande doit être l’objet de notre sympathie et de notre curiosité. Mais il y a d’autres raisons encore pour que nos lettrés lisent attentivement ce livre. Parmi les réflexions que la littérature flamande inspire à M. de Ridder, il en est qui s’appliqueraient tout aussi bien aux lettres françaises de la Belgique et dont tous nos écrivains peuvent faire également leur profit, car ils ont des qualités communes et des défauts communs. Il signale des dangers auxquels nous sommes tous exposés, – comme y sont exposés la littérature et l’art de toutes les petites nationalités : c’est « de ne produire qu’une œuvre d’intérêt local, œuvre particulariste et éphémère, faite d’un peu de livres, de quelques mélodies, de quelques tableaux, à l’usage exclusif des braves gens qui forment, dans d’étroites frontières, un peuple sans ambition ». C’est contre cette fâcheuse tendance, qui caractérisait également nos deux littératures d’avant 1880, que la

Elle ne commence qu’avec Henri Conscience, – le père, l’ancêtre, – qui « apprit à lire à son peuple » et dans l’œuvre large et abondante de qui se rencontrent quelques petits chefs-d’œuvre, touchants et délicieux. Conscience connut la grande célébrité, ses ouvrages furent traduits dans toutes les langues, et ses meilleurs livres trouvent partout encore des lecteurs. Mais de 1830 à 1880 règne en Flandre « une littérature assez populaire, écrite pour le peuple, pis encore : pour un peuple peu instruit, peu libéré… » Il fallait se débarrasser de ce qu’elle avait, même dans ses manifestations les meilleures, – de provincial, de domestique et d’un peu monotone ». Alors parurent trois hommes, les prédécesseurs du mouvement de

Elle ne commence qu’avec Henri Conscience, – le père, l’ancêtre, – qui « apprit à lire à son peuple » et dans l’œuvre large et abondante de qui se rencontrent quelques petits chefs-d’œuvre, touchants et délicieux. Conscience connut la grande célébrité, ses ouvrages furent traduits dans toutes les langues, et ses meilleurs livres trouvent partout encore des lecteurs. Mais de 1830 à 1880 règne en Flandre « une littérature assez populaire, écrite pour le peuple, pis encore : pour un peuple peu instruit, peu libéré… » Il fallait se débarrasser de ce qu’elle avait, même dans ses manifestations les meilleures, – de provincial, de domestique et d’un peu monotone ». Alors parurent trois hommes, les prédécesseurs du mouvement de de les écrire. Ainsi travaillaient fraternellement les jeunes poètes flamands et français qui préludaient ensemble à la Renaissance des lettres belges dont ils allaient devenir les ardents ouvriers.

de les écrire. Ainsi travaillaient fraternellement les jeunes poètes flamands et français qui préludaient ensemble à la Renaissance des lettres belges dont ils allaient devenir les ardents ouvriers. Vient enfin la génération de l’heure présente, la génération nouvelle. Elle se manifeste dans des revues, dont

Vient enfin la génération de l’heure présente, la génération nouvelle. Elle se manifeste dans des revues, dont Après cet éloge, vient une critiqué passablement sévère. « À le regarder de plus près, ce livre paraît un peu creux… Ce Pallieter débridé… ne manifeste en somme que des besoins assez primaires, des désirs frustes et superficiels d’homme peu civilisé… Il règne dans la vie comme une admirable brute, une bête vigoureuse… Il est un nombril gigantesque dans un ventre pantagruélique, au-dessus duquel il n’y a qu’une toute petite tête !... » « Énorme comédie-bouffe sensuelle », dit encore M. de Ridder, dont cette œuvre choque sans doute les goûts délicats. Mais il est bien forcé de conclure impartialement, – et très justement : Malgré tout «

Après cet éloge, vient une critiqué passablement sévère. « À le regarder de plus près, ce livre paraît un peu creux… Ce Pallieter débridé… ne manifeste en somme que des besoins assez primaires, des désirs frustes et superficiels d’homme peu civilisé… Il règne dans la vie comme une admirable brute, une bête vigoureuse… Il est un nombril gigantesque dans un ventre pantagruélique, au-dessus duquel il n’y a qu’une toute petite tête !... » « Énorme comédie-bouffe sensuelle », dit encore M. de Ridder, dont cette œuvre choque sans doute les goûts délicats. Mais il est bien forcé de conclure impartialement, – et très justement : Malgré tout «