En Hollande, d’André Germain

Un écrivain français

rend visite à ses confrères hollandais

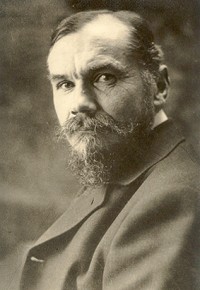

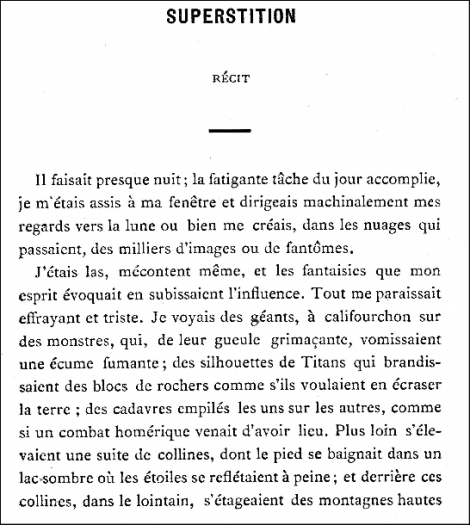

Portrait d’André Germain, enfant, par Carolus-Duran

Début septembre 1923, André Germain (Paris, 12 août 1882 - Locarno, 15 septembre 1971) arrive – en provenance de Suisse – pour la première fois en Hollande. Le train s’attarde au « purgatoire de Rosendael » avant de déposer le voyageur à La Haye, « le port de toute les existences rentières ». Là, il découvre bientôt les lampions qui se balancent aux branches des arbres, « d’innombrables petits points oranges annonçant les messieurs », ou encore les « mouchoirs oranges qu’arborent à leur ceinture des dames enthousiastes de la royauté de cette fleur habituellement importune et dédaignée, le souci ». La ville, le pays s’apprêtent à fêter les 25 ans de règne de Wilhelmine. Qui était cet auteur et mémorialiste prolifique (il a entre autres publié de la poésie, des nouvelles, des romans dont Lucrèce Borgia en 1960, des critiques – parfois sous le pseudonyme de Loïs Cendré… – a collaboré à un Dictionnaire du snobisme...) aujourd’hui oublié, personnage à la voix haut perchée, mince et chétif, maniéré et mondain, surnommé « notre petit comprimé d’aspirine » par Aragon ?

Henri Germain (1824-1905)

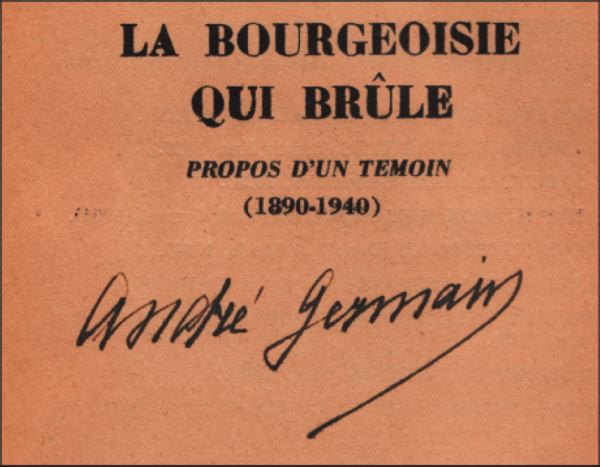

Issu de la grande bourgeoisie française – son grand-père maternel était ministre de Napoléon III ; son père Henri, auquel il a consacré un livre, a été député et surtout le président-fondateur du Crédit Lyonnais ; sa mère était « tendrement liée » avec les princesses Mathilde et Julie ; une de ses sœurs épousa un Fabre-Luce ; il avait une tante Clermont-Tonnerre… –, il a vu dans son enfance et son adolescence ses proches côtoyer la plupart des personnalités importantes du nouveau régime ainsi que des sommités du monde littéraire et scientifique. Grâce à son père, il a très tôt, longtemps même avant de connaître la vie, appris maintes choses sur les coulisses du pouvoir et les scandales qui ont secoué la République à la charnière des XIXe et XXe siècles. Pourtant, privé d’amour maternel, devant faire avec la « façon lointaine, touchante et maladroite » que son père avait de l’aimer, et confié à des préceptrices cruelles puis à un précepteur funeste, le « faible et fragile enfant que courbait déjà une hérédité trop nerveuse » ne se releva jamais tout à fait de ces traumatismes, la psychanalyse (« douteuse science moderne ») n’ayant donné que des résultat à peu près nuls. « L’un des grands inconvénients de cette éducation arbitraire et barbare fut de me faire divorcer avec la Réalité. Trop malheureux pour pouvoir supporter la condition qui m’était faite, je me réfugiai dans une région idéale », précise Germain au début de l’un de ses volumes de souvenirs, La Bourgeoisie qui brûle. Propos d’un témoin (1890-1940) (*). Dès qu’il put échapper à son précepteur (lequel ne dédiera pas moins à son « cher élève André Germain » son étude Les Origines du vieux catholicisme et les Universités allemandes), le jeune homme timide et maladroit se trouva lancé dans le monde : « Je fréquentai chez Mmes Taine, Doumic, Massieu […]. Les écrivains qui passaient alors pour les plus célèbres, Bourget, Brunetière, Coppée, Huysmans me firent le plus chaleureux accueil. Ma première muse fut Mme de Bonnières […] ». Germain va apprécier la compagnie de dames et de poétesses diaphanes, ses chastes « éblouissements féminins ». Il se liera bientôt à Donna Maria d’Annunzio, sera à un moment un proche de la baronne Deslandes ainsi que de Mme Muhlfeld. Amoureux de la poésie, il recherche « avidement la société des poètes ».

Issu de la grande bourgeoisie française – son grand-père maternel était ministre de Napoléon III ; son père Henri, auquel il a consacré un livre, a été député et surtout le président-fondateur du Crédit Lyonnais ; sa mère était « tendrement liée » avec les princesses Mathilde et Julie ; une de ses sœurs épousa un Fabre-Luce ; il avait une tante Clermont-Tonnerre… –, il a vu dans son enfance et son adolescence ses proches côtoyer la plupart des personnalités importantes du nouveau régime ainsi que des sommités du monde littéraire et scientifique. Grâce à son père, il a très tôt, longtemps même avant de connaître la vie, appris maintes choses sur les coulisses du pouvoir et les scandales qui ont secoué la République à la charnière des XIXe et XXe siècles. Pourtant, privé d’amour maternel, devant faire avec la « façon lointaine, touchante et maladroite » que son père avait de l’aimer, et confié à des préceptrices cruelles puis à un précepteur funeste, le « faible et fragile enfant que courbait déjà une hérédité trop nerveuse » ne se releva jamais tout à fait de ces traumatismes, la psychanalyse (« douteuse science moderne ») n’ayant donné que des résultat à peu près nuls. « L’un des grands inconvénients de cette éducation arbitraire et barbare fut de me faire divorcer avec la Réalité. Trop malheureux pour pouvoir supporter la condition qui m’était faite, je me réfugiai dans une région idéale », précise Germain au début de l’un de ses volumes de souvenirs, La Bourgeoisie qui brûle. Propos d’un témoin (1890-1940) (*). Dès qu’il put échapper à son précepteur (lequel ne dédiera pas moins à son « cher élève André Germain » son étude Les Origines du vieux catholicisme et les Universités allemandes), le jeune homme timide et maladroit se trouva lancé dans le monde : « Je fréquentai chez Mmes Taine, Doumic, Massieu […]. Les écrivains qui passaient alors pour les plus célèbres, Bourget, Brunetière, Coppée, Huysmans me firent le plus chaleureux accueil. Ma première muse fut Mme de Bonnières […] ». Germain va apprécier la compagnie de dames et de poétesses diaphanes, ses chastes « éblouissements féminins ». Il se liera bientôt à Donna Maria d’Annunzio, sera à un moment un proche de la baronne Deslandes ainsi que de Mme Muhlfeld. Amoureux de la poésie, il recherche « avidement la société des poètes ».

une des biographies de L. Daudet, celle d'Eric Vatré

Mais le jeune homme est tellement naïf qu’il va se faire déposséder d’une partie de sa fortune par une « fiancée » et un officier peu scrupuleux. À peine remis de cette mésaventure, il se retrouve marié plus ou moins contre son gré à la jeune Edmée Daudet (née en 1886), fille d’Alphonse et sœur de Léon. Après avoir supporté quelque temps cette épouse capricieuse, son beau-frère fantasque Lucien et sa belle-mère calculatrice – du moins c’est ainsi qu’il les décrits, n’accordant du crédit qu’au célèbre Léon qu’il qualifie néanmoins de « tintin- nabulante poupée » dans Têtes et Fantômes –, André reprend sa liberté. Durant des décennies, il va évoluer dans les milieux artistiques sans presque cesser de voyager. Il est alors un esthète cosmopolite qui connaît plus ou moins tout le monde. Il comptera au nombre de ses amis Jérôme et Jean Tharaud – « ces grands écrivains aussi probes, aussi sûrs dans leur amitié que dans leur art » –, Anna de Noailles, François Coppée, Henri et Marie de Régnier, le peintre Robert Lemercier, Henri Barbusse, Jacques Bainville ou encore Pierre Benoit qu’il dit avoir « inventé » en ce sens où il l’a aidé à ses débuts et lui a confié la direction de la revue Le Double Bouquet. Pendant des années, il sera très proche de Philippe Soupault et de Marie-Louise, l’épouse de ce dernier (« Cinq ans durant, il voyagea avec moi à travers la France et l’Europe. Et puis un beau jour, il s’envola vers une autre planète, en me faisant un pied de nez »). Rilke, dans les derniers temps de sa vie appartiendra à son cercle. Germain, qui séjourna fréquemment en Suisse, l’évoquera par exemple dans « Rilke à Lausanne » et « Le souvenir de Rilke à Lausanne » (Gazette de Lausanne, 23/09/1928 et 08/06/1954).

Mais le jeune homme est tellement naïf qu’il va se faire déposséder d’une partie de sa fortune par une « fiancée » et un officier peu scrupuleux. À peine remis de cette mésaventure, il se retrouve marié plus ou moins contre son gré à la jeune Edmée Daudet (née en 1886), fille d’Alphonse et sœur de Léon. Après avoir supporté quelque temps cette épouse capricieuse, son beau-frère fantasque Lucien et sa belle-mère calculatrice – du moins c’est ainsi qu’il les décrits, n’accordant du crédit qu’au célèbre Léon qu’il qualifie néanmoins de « tintin- nabulante poupée » dans Têtes et Fantômes –, André reprend sa liberté. Durant des décennies, il va évoluer dans les milieux artistiques sans presque cesser de voyager. Il est alors un esthète cosmopolite qui connaît plus ou moins tout le monde. Il comptera au nombre de ses amis Jérôme et Jean Tharaud – « ces grands écrivains aussi probes, aussi sûrs dans leur amitié que dans leur art » –, Anna de Noailles, François Coppée, Henri et Marie de Régnier, le peintre Robert Lemercier, Henri Barbusse, Jacques Bainville ou encore Pierre Benoit qu’il dit avoir « inventé » en ce sens où il l’a aidé à ses débuts et lui a confié la direction de la revue Le Double Bouquet. Pendant des années, il sera très proche de Philippe Soupault et de Marie-Louise, l’épouse de ce dernier (« Cinq ans durant, il voyagea avec moi à travers la France et l’Europe. Et puis un beau jour, il s’envola vers une autre planète, en me faisant un pied de nez »). Rilke, dans les derniers temps de sa vie appartiendra à son cercle. Germain, qui séjourna fréquemment en Suisse, l’évoquera par exemple dans « Rilke à Lausanne » et « Le souvenir de Rilke à Lausanne » (Gazette de Lausanne, 23/09/1928 et 08/06/1954).

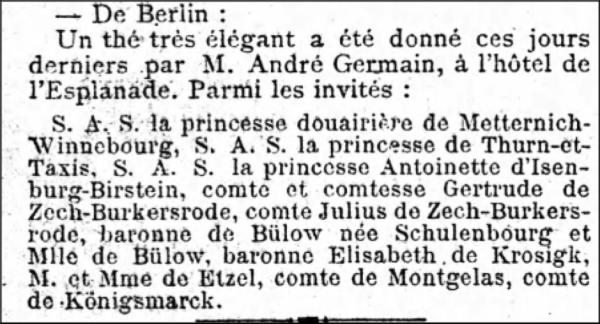

Le Figaro, 12 mars 1909

Le futur mémorialiste a fréquenté très tôt les milieux occultistes (Papus, Sâr Péladan et Stanislas de Guaita, rencontrant aussi à plusieurs reprises Rudolf Steiner, « vulgaire exploiteur, doué des qualités les plus brillantes de prêcheur et de thaumaturge »…), ce milieu parisien que l’homme de lettres néerlandais Frits Lapidoth décrit dans son roman Goëtia (1893) en même temps que les salons où allait bientôt folâtrer le jeune André (1). Il fut aussi un familier de plusieurs dadaïstes et surréalistes, fréquentera Pierre Jean Jouve, Gide, Mauriac, Léon-Paul Fargue, Maurras, Montherlant, Valéry, Catherine Pozzi, Max Jacob, Charles du Bos, Malraux, Saint-John Perse, Patrice de la Tour du Pin, Apollinaire, mais aussi des personnages comme Léon Blum, Benoist-Méchin, Charles Rappoport...

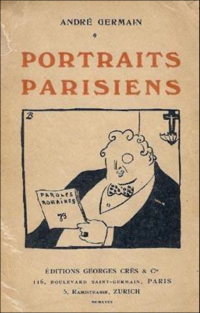

Menant une vie de mécène, finançant et dirigeant des revues (Le Double Bouquet, Les Écrits nouveaux – fondée en 1917 avec le Suisse Paul Budry et qu’il dirigera avec Soupault et Edmond Jaloux, accueillant par exemple André Breton – à laquelle succédera La Revue Européenne dont le premier numéro sortira justement en 1923 et dans laquelle, peu rancunier, il publiera d’ailleurs Aragon, en particulier Le Paysan de Paris), sillonnant l’Europe, recevant dans son luxueux hôtel particulier – où il aimait remettre à ses hôtes une fleur qui leur correspondait, par exemple un œillet noir au poète américain Alan Seeger – et étant lui-même reçu chez de nombreuses personnes plus ou moins célèbres. Ce « bon ouvrier de l’Europe », auteur très estimé à l’époque, fut, selon Nina Berberova, « un des premiers représentants du “bolchévisme de salon” », l’agent de Trotski en même temps, selon certains, qu’un fervent admirateur de « l’esthétique » SS ; pacifiste, il figurera sur la liste noire dressée à la Libération par le Conseil National des Écrivains. Une partie des essais et ouvrages qu’il a publiés sont de nature biographique, consacrés à des personnages historiques ou des artistes qu’il a pour la plupart connus ou dont il a connu des proches : Renée Vivien, Marcel Proust, Goethe, René Bazin, D’Annunzio (il considérait l’épouse de l’auteur italien comme le seul être qui ne l’avait pas trompé), Franz von Lenbach, Rilke, Drumont, Wilde, Henri de Groux, Léon Daudet, Liane de Pougy, Giraudoux, Clifford Barney, Barrès, Cocteau, Maurras, Maurice Magre, les frères Tharaud... Un autre pan de son œuvre se compose de souvenirs littéraires et de voyage, en particulier en Allemagne et en Italie, pays où il séjourna souvent. Ainsi, le volume Chez nos voisins (1935) comprend, outre le récit « En Hollande », les textes suivants : À travers l’Allemagne : Chez les philosophes de Cologne. Chez Bismarck. Visite à Liebermann. Conversation avec l’ex-chancelier Marx. Conversation avec M. Streseman. À travers le Brandebourg. Autour de Florence : La Villa Médicis à Fiesole / Collazzi. Une villa près de Sienne. Entrevue avec la Duse. À Copenhague. Trois Allemands à Paris : Unruh, Sternheim, Rainer Maria Rilke. Visite à Romain Rolland. Ses mémoires sont à l’avenant : une palette de gens de lettres défilent (Proust, Valéry, Gide, Robert de Montesquiou, Rémy de Gourmont, Anna de Noailles et Barrès, l’Allemande Else Lasker-Schüler, l’Arménienne Armen Ohanian, l’historien Frédéric Masson, le critique Ferdinand Brunetière, l’abbé Mugnier, Thomas Mann…). Lui-même figure dans les mémoires et les Journaux des principaux auteurs de son temps (Julien Green, Rémy de Gourmont, Gertrude Stein, André Gillois, Paul Léautaud, Aragon…) ou encore dans un pastiche du Journal des Goncourt paru en 1921 (Journal des Goncours. Mémoires de la vie littéraire par un groupe d’indiscrets), pas toujours d’ailleurs sous le jour le plus avantageux. On le traite par exemple d’ « homoncule » (Louise Weiss), on se moque de son style « mièvre », on parle de lui comme d’un « androgyne ». Il a certes eu une épouse, des maîtresses, dont Armen Ohanian, mais il produit semble-t-il un effet assez singulier sur les gens qu’il rencontre et montre une prédilection pour les (jeunes ?) hommes – quoi qu’il se gêne guère pour dénoncer à mots plus ou moins couverts l’homosexualité de certains.

Menant une vie de mécène, finançant et dirigeant des revues (Le Double Bouquet, Les Écrits nouveaux – fondée en 1917 avec le Suisse Paul Budry et qu’il dirigera avec Soupault et Edmond Jaloux, accueillant par exemple André Breton – à laquelle succédera La Revue Européenne dont le premier numéro sortira justement en 1923 et dans laquelle, peu rancunier, il publiera d’ailleurs Aragon, en particulier Le Paysan de Paris), sillonnant l’Europe, recevant dans son luxueux hôtel particulier – où il aimait remettre à ses hôtes une fleur qui leur correspondait, par exemple un œillet noir au poète américain Alan Seeger – et étant lui-même reçu chez de nombreuses personnes plus ou moins célèbres. Ce « bon ouvrier de l’Europe », auteur très estimé à l’époque, fut, selon Nina Berberova, « un des premiers représentants du “bolchévisme de salon” », l’agent de Trotski en même temps, selon certains, qu’un fervent admirateur de « l’esthétique » SS ; pacifiste, il figurera sur la liste noire dressée à la Libération par le Conseil National des Écrivains. Une partie des essais et ouvrages qu’il a publiés sont de nature biographique, consacrés à des personnages historiques ou des artistes qu’il a pour la plupart connus ou dont il a connu des proches : Renée Vivien, Marcel Proust, Goethe, René Bazin, D’Annunzio (il considérait l’épouse de l’auteur italien comme le seul être qui ne l’avait pas trompé), Franz von Lenbach, Rilke, Drumont, Wilde, Henri de Groux, Léon Daudet, Liane de Pougy, Giraudoux, Clifford Barney, Barrès, Cocteau, Maurras, Maurice Magre, les frères Tharaud... Un autre pan de son œuvre se compose de souvenirs littéraires et de voyage, en particulier en Allemagne et en Italie, pays où il séjourna souvent. Ainsi, le volume Chez nos voisins (1935) comprend, outre le récit « En Hollande », les textes suivants : À travers l’Allemagne : Chez les philosophes de Cologne. Chez Bismarck. Visite à Liebermann. Conversation avec l’ex-chancelier Marx. Conversation avec M. Streseman. À travers le Brandebourg. Autour de Florence : La Villa Médicis à Fiesole / Collazzi. Une villa près de Sienne. Entrevue avec la Duse. À Copenhague. Trois Allemands à Paris : Unruh, Sternheim, Rainer Maria Rilke. Visite à Romain Rolland. Ses mémoires sont à l’avenant : une palette de gens de lettres défilent (Proust, Valéry, Gide, Robert de Montesquiou, Rémy de Gourmont, Anna de Noailles et Barrès, l’Allemande Else Lasker-Schüler, l’Arménienne Armen Ohanian, l’historien Frédéric Masson, le critique Ferdinand Brunetière, l’abbé Mugnier, Thomas Mann…). Lui-même figure dans les mémoires et les Journaux des principaux auteurs de son temps (Julien Green, Rémy de Gourmont, Gertrude Stein, André Gillois, Paul Léautaud, Aragon…) ou encore dans un pastiche du Journal des Goncourt paru en 1921 (Journal des Goncours. Mémoires de la vie littéraire par un groupe d’indiscrets), pas toujours d’ailleurs sous le jour le plus avantageux. On le traite par exemple d’ « homoncule » (Louise Weiss), on se moque de son style « mièvre », on parle de lui comme d’un « androgyne ». Il a certes eu une épouse, des maîtresses, dont Armen Ohanian, mais il produit semble-t-il un effet assez singulier sur les gens qu’il rencontre et montre une prédilection pour les (jeunes ?) hommes – quoi qu’il se gêne guère pour dénoncer à mots plus ou moins couverts l’homosexualité de certains.

Il ne faut pas oublier non plus ses ouvrages politiques dans lesquels il condamne, comme dans Guerre civile, le régime parlementaire corrompu. À ses yeux, les démocraties les plus parlementaires ne diffèrent guère des dictatures les plus intransigeantes. Son père avait déjà eu l’occasion de dénoncer la politique de certains gou- vernements, de « ces hommes qui ne tiennent qu’à une chose : avoir la majorité et disposer du budget de la France en faveur de leur clientèle », ou encore la politique coloniale de Jules Ferry et consorts. Ayant accès depuis sa jeunesse aux milieux politiques les mieux informés, ayant beaucoup de relations en Allemagne, lié avec Trotski, André Germain a eu très tôt conscience des risques de guerre avec notre voisin d’outre-Rhin. Dans Hitler ou Moscou ? paru dès 1933, il redoute que la chute d’Hitler ne conduise à la bolchévisation du Reich. Un peu plus tôt, en 1931, c’est en Espagne qu’il avait séjourné et d’où il avait ramené La Révolution espagnole en vingt-cinq tableaux, qui contient des pages prémonitoires.

Il ne faut pas oublier non plus ses ouvrages politiques dans lesquels il condamne, comme dans Guerre civile, le régime parlementaire corrompu. À ses yeux, les démocraties les plus parlementaires ne diffèrent guère des dictatures les plus intransigeantes. Son père avait déjà eu l’occasion de dénoncer la politique de certains gou- vernements, de « ces hommes qui ne tiennent qu’à une chose : avoir la majorité et disposer du budget de la France en faveur de leur clientèle », ou encore la politique coloniale de Jules Ferry et consorts. Ayant accès depuis sa jeunesse aux milieux politiques les mieux informés, ayant beaucoup de relations en Allemagne, lié avec Trotski, André Germain a eu très tôt conscience des risques de guerre avec notre voisin d’outre-Rhin. Dans Hitler ou Moscou ? paru dès 1933, il redoute que la chute d’Hitler ne conduise à la bolchévisation du Reich. Un peu plus tôt, en 1931, c’est en Espagne qu’il avait séjourné et d’où il avait ramené La Révolution espagnole en vingt-cinq tableaux, qui contient des pages prémonitoires.

André Germain a enrichi la langue française d’un adjectif : corydonien. Il faut d’ailleurs admettre que sa prose est assez riche, même si bien des pages sont gâchées par des propos de salon futiles, des bavardages mondains : « M. Germain met en scène quelques belles flâneuses prenant leur thé de cinq heures en compagnie de jeunes hommes tout aussi désœuvrés, mais à qui, généreux, l’auteur prête pour les besoins de la cause plusieurs des avantages de l’intelligence. Cette aimable société hume la boisson parfumée et grignote à belles dents petits gâteaux et gens de marque. Les voix s’affrontent, le thé repose oublié au fond des tasses et les victimes du jeu de massacre jonchent le sol », commente un critique de la Gazette de Lausanne (22/07/1923). Jeu de massacre, car Germain ne craint pas de dire pis que pendre des gens connus qu’il fréquente. On lui a souvent reproché, par exemple Paul Morand dans son Journal inutile, de fabriquer « de faux souvenirs », mais c’est quand il exagère le trait, quand il éreinte, quand il dit ou fait dire des énormités à ses protagonistes que sa phrase est peut-être la plus savoureuse. Quoi qu’il en soit, certains lui reconnaissent une pensée riche et reconnaissent en lui un critique qui fait entendre un accent très particulier, une fastueuse éloquence. Il « a de la vigueur dans la touche lorsqu’il s’avise de composer un portrait […], de la vigueur et une infinie cruauté servie par un vocabulaire d’une opulence et d’une ingéniosité providentielle », constate Jean Nicollier.

À l’époque de son séjour en Hollande, André Germain vient de faire paraître Têtes et fantômes (une galerie de portraits d’écrivains) et s’apprête à éreinter entre autres Tzara dans De Proust à Dada, recueils de chroniques récentes dont parlera Franz Hellens dans Le Disque vert. Alors qu’il a pris l’habitude de voyager avec Philippe Soupault, il nous dit qu’il arrive seul « dans ce pays pour moi si étranger ». Si Georges Duhamel (2) et Léon Daudet (3) ont évoqué leur voyage hollandais dans les mêmes années que Germain, c’est bien ce dernier qui propose, sous l’aspect documentaire, le texte le plus intéressant. Il s’est d’ailleurs rendu aux Pays-Bas dans l’intention d’écrire sur les artistes et les savants qu’il aura l’occasion de rencontrer, nous dit après coup le critique Johannes Tielrooy dans les quelques lignes qu’il consacre au Français dans l’hebdomadaire culturel De Amsterdammer du 15 décembre 1923.

À l’époque de son séjour en Hollande, André Germain vient de faire paraître Têtes et fantômes (une galerie de portraits d’écrivains) et s’apprête à éreinter entre autres Tzara dans De Proust à Dada, recueils de chroniques récentes dont parlera Franz Hellens dans Le Disque vert. Alors qu’il a pris l’habitude de voyager avec Philippe Soupault, il nous dit qu’il arrive seul « dans ce pays pour moi si étranger ». Si Georges Duhamel (2) et Léon Daudet (3) ont évoqué leur voyage hollandais dans les mêmes années que Germain, c’est bien ce dernier qui propose, sous l’aspect documentaire, le texte le plus intéressant. Il s’est d’ailleurs rendu aux Pays-Bas dans l’intention d’écrire sur les artistes et les savants qu’il aura l’occasion de rencontrer, nous dit après coup le critique Johannes Tielrooy dans les quelques lignes qu’il consacre au Français dans l’hebdomadaire culturel De Amsterdammer du 15 décembre 1923.

Au cours de la première semaine de son séjour, le voyageur s’intéresse principalement à la peinture (4) ; il remarque les œuvres de Jan Toorop, « le peintre le plus célèbre ici et dont le pinceau, le crayon surtout, méritent l’amour des artistes, tandis que sa pieuse conversion, toute parfumée de nonnes, toute sanctifiée de prêtres qu’il voit encore comme les rêva notre plus naïf matin, et parmi lesquels il ne craint pas d’idéaliser même les Jésuites, serait digne d’enchanter, s’il n’avait délaissé pour les séductions de Babylone les souvenirs d’Orthez, notre cher et coupable François Mauriac ». Il rend d’ailleurs visite au maître, « une rencontre très pure ». Il est surpris de constater que les Hollandais s’accordent sur la valeur d’un certain nombre d’artistes de leur pays sans que cela, à la différence de la France, ne prête à polémique. À La Haye, il se rend également chez le poète Willem Kloos (où il croise Hélène Swarth) : « Demi-heure passée dans un salon petit, encombré de gloire, de photographies, de deux dames, épouse et belle-sœur, elles-mêmes écrivains, disposant de milliers de lecteurs, et qui pourtant de la gloire de leur grand homme se font les servantes. Elles parlent de lui, montrent ses livres […] Lui se tait, montrant une belle tête encore menacée de jeunesse, qui dut être celle d’un prince romantique, il y a trente ans. Et tout à coup, il interrompt son silence pour lui donner une couleur : “Verlaine m’appelait Guillaume le Taciturne” ». Avancer toutefois, comme le fait l’auteur français, que Kloos fut l’un des derniers amis de Verlaine, est tout simplement faux : deux ans et demi après son séjour en Hollande, le poète ne se souvenait que du nom de Toorop et bien entendu de celui de Zilcken (5). Toorop lui aussi lui avait parlé de Verlaine : « L’excellent peintre qui, pour se prêter aux humeurs et aux caprices du camarade français avait les loisirs de son cœur, l’a mieux qu’un autre pénétré. Car il ne l’a pas vu seulement aux instants brillants où il amusait et mystifiait tout le monde, mais aussi aux heures sombres, ce soir-là par exemple quand, sur le chemin de Wassenaar, regardant avec trop d’amitié chaque mare et esquissant un saut, le pauvre grand poète répétait : “L’eau m’attire.” Et l’accent d’une compassion met au-dessus de la malice de l’observateur la conscience du chrétien, lorsque Toorop conclut : “Son âme n’avait pas trouvé ce qu’elle cherchait.” » W. Kloos, par W. Witsen (Université Leyde)

cœur, l’a mieux qu’un autre pénétré. Car il ne l’a pas vu seulement aux instants brillants où il amusait et mystifiait tout le monde, mais aussi aux heures sombres, ce soir-là par exemple quand, sur le chemin de Wassenaar, regardant avec trop d’amitié chaque mare et esquissant un saut, le pauvre grand poète répétait : “L’eau m’attire.” Et l’accent d’une compassion met au-dessus de la malice de l’observateur la conscience du chrétien, lorsque Toorop conclut : “Son âme n’avait pas trouvé ce qu’elle cherchait.” » W. Kloos, par W. Witsen (Université Leyde)

Depuis son arrivée, André Germain songe au seul Hollandais qu’il a connu jusque-là, « un poète qui habitait non loin du carrefour de Buci une maison percée d’alvéoles comme un fromage, qui me disait des choses vagues et douces et s’est depuis enfoncé dans les brumes dont il semblait, enthousiaste et maigre, se nourrir ». Ce poète aujourd’hui oublié aux Pays-Bas s’appelait Dop Bles (6). Germain finit par apprendre qu’il est toujours en vie et qu’il habite La Haye, « rue des Églantines ». Les deux hommes se retrouvent, Dop Bles va l’introduire auprès de quelques auteurs et peintres (dans un premier temps Dirk Coster et J.P.J. Franken).

Après un bref passage par Rotterdam, ville qu’il trouve infâme et sordide, le Français se retrouve à Zandvoort. Il séjourne ensuite à Amsterdam. Le 19 septembre, il rend visite à Albert Verwey (7), « le plus célèbre poète de Hollande », qui vit à Noordwijk. « De sa voix chaude, fidèle, il commence de me parler, aussi simple que hanté. Et dans la chambre attentive où la diligence et l’ardeur se tiennent comme des servantes, de royaux visiteurs sont bientôt entrés : Mallarmé, Verlaine, Henri de Régnier (8), Ludwig Derleth, Stefan George, tous en de solennels vêtements, et moins protégé par l’orgueil ou la gloire, timide sous sa vacillante couronne de pampres, le pauvre Ernest Dowson. Tous ces noms, mon hôte les prononce peu à peu, posant auprès d’eux quelque circonstance exquise. George… Ce fut le premier qui lui apparut dans la solitude où, tout jeune encore, il s’était enseveli. Après avoir, durant quelques années, dirigé avec Kloos, Van Eeden et Van Deyssel, “le mouvement de 1880”, il avait fui le combat et le succès, mécontent des compromis qu’ils exigent, voulant la pureté absolue. Et voilà qu’au fond de son silence une grande voix résonne, George. Les poèmes d’orgueil et de marbre le transportent ; et puis le poète vient à lui, force étrange, charmeur hautain. Verwey, la nature même, est capté par ce grand seigneur né de lui-même, mais qui impose à sa vie une telle retenue, un sens et ses moindres gestes, qui met une grave distance entre les hommes et lui. Un commerce intime, quoique d’un côté mêlé de déférence, s’établit entre le mage d’Allemagne et le bon Hollandais. » Puis les deux hommes s’entretiennent des autres poètes. Si Germain admire lui aussi la poésie de George, il émet certaines réserves, du moins le fera-t-il dans ses souvenirs publiés en 1951 : « Stefan George glissa peu à peu sur la pente de la déification. » Verwey raconte qu’il a, en vain, cherché à rencontrer Dowson à Londres. Il rêvait d’établir une « sublime alliance entre poètes égaux de pays différents. […] De ses pieuses archives et comme du fond de sa mémoire il tire une image pour me la montrer. Comme il est beau et chargé de sens, ce groupe de cinq jeunes gens si lourdement couronnés qui attendent l’avenir : en bas ceux qui ont choisi les plus modestes places, Klages, malgré lui dompté un instant, mais, sous sa paisible méditation de séminariste, couvant des révoltes qui ébranleront le sanctuaire, Wolfskehl et Verwey heureux de servir, offrant, pour que le maître y réside, l’un sa maison et l’autre son cœur ; et au-dessus d’eux, plus hautain que touché, plus génial qu’humain, le grand poète qui ne consent à trouver un pair que dans cet autre évocateur au royaume plus intime, Schuler. Quel extraordinaire rêveur, ce Schuler, qui promenait parmi les ombres des temps anciens son filet, ne consentait pas à écrire ses songes brûlants, mais parfois à des auditeurs subjugués, épouvantés, les livrait ! »

déification. » Verwey raconte qu’il a, en vain, cherché à rencontrer Dowson à Londres. Il rêvait d’établir une « sublime alliance entre poètes égaux de pays différents. […] De ses pieuses archives et comme du fond de sa mémoire il tire une image pour me la montrer. Comme il est beau et chargé de sens, ce groupe de cinq jeunes gens si lourdement couronnés qui attendent l’avenir : en bas ceux qui ont choisi les plus modestes places, Klages, malgré lui dompté un instant, mais, sous sa paisible méditation de séminariste, couvant des révoltes qui ébranleront le sanctuaire, Wolfskehl et Verwey heureux de servir, offrant, pour que le maître y réside, l’un sa maison et l’autre son cœur ; et au-dessus d’eux, plus hautain que touché, plus génial qu’humain, le grand poète qui ne consent à trouver un pair que dans cet autre évocateur au royaume plus intime, Schuler. Quel extraordinaire rêveur, ce Schuler, qui promenait parmi les ombres des temps anciens son filet, ne consentait pas à écrire ses songes brûlants, mais parfois à des auditeurs subjugués, épouvantés, les livrait ! »

ci-dessus : A. Verwey, par Jan Veth

Après cette visite au poète de l’Idée, André Germain retourne à Amsterdam où il songe à Renée Vivien, la poète anglaise d’expression française qu’il n’a pas connue mais à laquelle il a consacré un livre en 1917 : elle a en effet vécu un temps dans la capitale hollandaise. Le 26 septembre, après s’être rendu au Stedelijk Museum, le Français fait la connaissance d’une autre grande figure des lettres hollandaises, Fredrik van Eeden (1860-1932), à qui l’on doit au moins un chef-d’œuvre, le roman Van de koele meeren des doods (Des lacs glacés de la mort, 1900) : « […] dans un coin du hall de l’hôtel, un vieillard m’attendait avec une angélique patience dont je me sentis confus ; il n’avait pas même ôté son caoutchouc et le portier avait négligé de faire asseoir décemment l’une des gloires du pays. C’était Frédéric van Eeden, l’auteur de trente volumes adorés en Hollande, traduits, sauf en français (9), dans presque toutes les langues européennes, l’ami de jeunesse de Kloos, le rival de Verwey. Par sa venue s’achevait pour moi la célèbre trinité.

« Je m’excusai de mon retard ; il eut vite fait de me rassurer et de me mettre à l’aise. De tout son être s’échappait une chaude, une jeune bonté. “Mon meilleur ami est français, fit-il. Mais peut-être que vous ne l’aimez pas, peut-être que vous allez me dire du mal de lui ?” Dans cette interrogation passe la sensibilité limpide et désarmée d’un enfant. Et c’est comme si je fermais une plaie quand, ayant deviné, je prononce non pas avec l’ignorante animosité de certains de mes compatriotes, mais avec un respect sincère, les syllabes attendues : “Romain Rolland”.

« Je m’excusai de mon retard ; il eut vite fait de me rassurer et de me mettre à l’aise. De tout son être s’échappait une chaude, une jeune bonté. “Mon meilleur ami est français, fit-il. Mais peut-être que vous ne l’aimez pas, peut-être que vous allez me dire du mal de lui ?” Dans cette interrogation passe la sensibilité limpide et désarmée d’un enfant. Et c’est comme si je fermais une plaie quand, ayant deviné, je prononce non pas avec l’ignorante animosité de certains de mes compatriotes, mais avec un respect sincère, les syllabes attendues : “Romain Rolland”.

« Une demi-heure plus tard, cet homme confiant et qui aime faire part de ses joies, me parlait déjà de celle dont il est tout rayonnant, sa conversion au catholicisme. Je l’écoutais, attentif, ému comme on l’est facilement devant le plus grave des aveux. Habitué sans doute à la contradiction, mais non aux nuances, il crut pouvoir célébrer tout ce que dans l’Église il aimait ; et il mit en première ligne les Jésuites, qu’il voyait non pas comme ses renards, mais comme ses agneaux. Le contraste était si violent entre une pareille innocence et ceux auxquels elle se prêtait qu’un sourire me traversa. Alors, d’un mouvement si touchant, si affectueux posant sa main sur mon bras, Van Eeden murmura : “Riez, riez donc. Vous avez bien raison.” Dans ce geste s’épanouissaient une grâce spontanée et aussi une abnégation admirablement chrétienne, joyeuse de s’offrir à mon ironie pour dérober à ses coups et élever en plein ciel la congrégation si totalement vénérée. Cela ne suffisait pas à me rendre les Jésuites aimables ; mais j’avais honte soudain de les avoir attaqués, comme quand on a, devant la naïveté d’un enfant, entamé quelque fée. » André Germain décide de se rendre chez cet homme hors du commun dès le lendemain, dans la localité de Bussum. Là, « l’écrivain idéaliste dont toute la vie s’est passée consciencieusement en essais humanitaires et en exploration de soi-même a tenté de réaliser un programme communiste et une colonie tolstoïenne. Il y a risqué et perdu sa fortune. Un peu plus loin dans le bois, des habitations qui ont gardé leur sourire simple et leur aspect d’idylle attestent encore une tentative qui, durant plusieurs années, mit la paix entre les hommes et du bonheur sur un petit coin de notre terre. Le plus triste, c’est que la colonie vivait assez bien, pouvait durer et qu’elle a péri par la générosité de Van Eeden qui, durant une terrible grève à Amsterdam, voulut venir au secours des familles affamées et soutint une coopérative désastreusement fondée. Ce deuil-là, l’homme me souriant le porte en son cœur et d’autres plus sanglants ; et pourtant rien, on le sent, ne peut lui ravir sa paix.

F. van Eeden, vers 1910

« Ce jour-là, non plus sur ses lèvres, mais dans un de ses livres, j’ai trouvé la confidence du plus grand chagrin de sa vie, qui en fut en même temps l’illumination : la mort de son fils ainé.

« Ce jour-là, non plus sur ses lèvres, mais dans un de ses livres, j’ai trouvé la confidence du plus grand chagrin de sa vie, qui en fut en même temps l’illumination : la mort de son fils ainé.

« C’est un admirable récit, direct, transparent, fait par le cœur plus que par la plume. L’homme s’y révèle tout entier – candeur, droiture, longue et humble attente d’une foi qu’il ne voulait pas forcer – et, au bout de sa recherche, cette merveilleuse révélation que la mort vint lui apporter. “Avoir senti la possibilité d’une mort sainte et belle, écrit-il, voilà le trésor que Paul m’a laissé, un trésor dont je puis donner indéfiniment sans qu’il diminue.”

« En ces paroles se résume la confession du père, mais il faut la lire tout entière : c’est un don intime qu’il nous fait. Et quand on la connait, c’est une sympathie profonde qu’on éprouve pour la vie de recherches et d’aspirations, d’inquiétude et de bonté qui trouva sur les lèvres d’un mourant une sublime réponse. Vie commencée dans l’imitation de Tolstoï et qui s’achève dans l’amour du Christ: entre les deux disciplines un ange a passé, et ceux qui aperçoivent sur les images et les portraits pendus aux murs l’extraordinaire sourire de son visage mortel ont confiance, dans ce qui nous est raconté de son résigné départ, disons plutôt de son rayonnant retour. »

Dans son Dagboek (Journal), édité par H.W. van Tricht, Frédéric van Eeden consacre quelques lignes à André Germain. On apprend que ce dernier a passé une partie de son séjour avec un ami : « Hier, mercredi 26 septembre, j’étais à Amsterdam où j’ai déjeuné à l’Hôtel de l’Europe avec André Germain et John Rodker. Germain, un bonhomme fin, doux, auteur de vers qui ressemblent à ceux de Tagore pour ce qui est de la forme. Petit de sa personne, chauve mais cheveux longs sur la nuque (papier à musique) (10). Une élocution parfaite, une douloureuse moue mélancolique qui rappelle ces vieilles aristocrates en amidon qui sentent la lavande.

« J’ai fait bonne chère, on se serait cru à Paris. Rodker est un jeune anglais typique, beaucoup plus jeune que Germain. Son livre Montagnes Russes a eu du succès. Nous avons longuement parlé des littératures hollandaise et française, de Romain Rolland. Au-dessus de la mêlée s’est vendu à 80 000 exemplaires. Aujourd’hui, j’attends Germain et Rodker ici. » Le vendredi 28, Van Eeden insiste à son tour sur l’aspect frêle du cosmopolite : « Hier, promenade avec Rodker dans le domaine de Bantam. Je les ai conduits, lui et Germain, sur le chemin du bois de Bredius. Le contraste entre mon turbulent et remuant Hugo, et le tendre, le fragile et précautionneux homme de lettres était saisissant. »

« J’ai fait bonne chère, on se serait cru à Paris. Rodker est un jeune anglais typique, beaucoup plus jeune que Germain. Son livre Montagnes Russes a eu du succès. Nous avons longuement parlé des littératures hollandaise et française, de Romain Rolland. Au-dessus de la mêlée s’est vendu à 80 000 exemplaires. Aujourd’hui, j’attends Germain et Rodker ici. » Le vendredi 28, Van Eeden insiste à son tour sur l’aspect frêle du cosmopolite : « Hier, promenade avec Rodker dans le domaine de Bantam. Je les ai conduits, lui et Germain, sur le chemin du bois de Bredius. Le contraste entre mon turbulent et remuant Hugo, et le tendre, le fragile et précautionneux homme de lettres était saisissant. »

Début octobre, le Parisien retrouve La Haye, ville qu’il apprécie beaucoup. Malheureusement pour lui, il y a rendez-vous avec ami anglais (11) qui ne partage pas du tout son engouement. De fait, il renonce à retourner voir Toorop et Kloos. S’il assiste tout de même à une réunion littéraire organisée en son honneur chez Dop Bles, c’est sans pouvoir converser comme il l’aurait voulu avec « les deux êtres les plus intéressants : un petit prince javanais poète (12), une farouche jeune fille qui compose des drames avec des événements empruntés à l’histoire norvégienne du huitième siècle ».

Quand à sa dernière soirée, il la passe « chez une joyeuse dame ». Ils ne sont que cinq, « tous poètes, et la conversation eût pu ressembler à une prairie de Hollande, ouatée de brouillard et d’eau. Elle fut terrible au contraire. Car Dop Bles toujours doux, Nyhoff qui semble prêt à se réjouir de tout et un troisième poète à la figure rassurante, venu dans de bonnes intentions du pré lointain où il habite au bord d’une mare (13), furent réduits en cendres par ce volcan qui aussitôt s’alluma, le grand poète Boutens (14). Sa lave couvrit mes plus récents souvenirs, les excellentes impressions que m’avaient laissées certains de ses confrères. Je subissais, atterré, cette dévastation à laquelle les beaux traits durs et la voix incisive du vitupérant semblaient ajouter des forces. Et je faillis perdre mon inspiration et laisser à jamais interrompu mon récit, hommage à un pays dont les plaines d’eau, de ciel et de flottante verdure s’embellissent réciproquement, où les, hommes et les jours me furent bienveillants ».

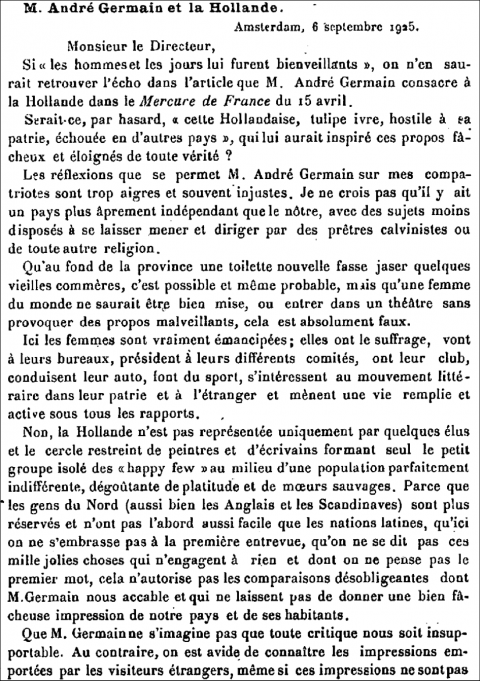

P. C. Boutens

C’est sur ces mots que se termine le témoignage de Germain. Dans son récit perce çà et là semble-t-il une certaine morgue à l’égard de l’« étroitesse » de la Hollande, des espaces, des habitants. Du moins, c’est la lecture que semble en faire une Néerlandaise, Adrienne den Tex, qui rend public son offusquement dans une lettre (« M. André Germain et la Hollande », Le Mercure de France, n° 183, 01/10/1925, p. 284-285) : « Les réflexions que se permet M. André Germain sur mes compatriotes sont trop aigres et souvent injustes. Je ne crois pas qu’il y ait un pays plus âprement indépendant que le nôtre, avec des sujets moins indisposés à se laisser mener et diriger par des prêtres calvinistes ou de toute autre religion. » À l’occasion de la parution de « En hollande » dans le volume Chez nos voisins (Rieder, 1927), un chroniqueur de La Revue Belge (1er janvier 1928, p. 474) émet, sur le ton de l’ironie, un avis un peu différent : André Germain, qui « appartient à une petite chapelle politico-littéraire, dont M. Romain Rolland semble être le curé », « ne se contente pas d’une petite croisière à bord d’un modeste chalutier : il court l’Europe et recueille dans maints pays des impressions très diverses, qui vont de l’art à la politique et qui touchent des problèmes irritants dont le critique littéraire n’a pas à s’occuper. […] On sent chez l’auteur un désir d’impartialité si grand qu’il le pousse parfois, sans doute à son insu, à peindre des apparences pour la réalité qu’il souhaite. Les portraits ont de l’animation, et les coins des pays qu’il nous montre, tant en Allemagne qu’en Italie et en Hollande, ont la touche du réel. »

C’est sur ces mots que se termine le témoignage de Germain. Dans son récit perce çà et là semble-t-il une certaine morgue à l’égard de l’« étroitesse » de la Hollande, des espaces, des habitants. Du moins, c’est la lecture que semble en faire une Néerlandaise, Adrienne den Tex, qui rend public son offusquement dans une lettre (« M. André Germain et la Hollande », Le Mercure de France, n° 183, 01/10/1925, p. 284-285) : « Les réflexions que se permet M. André Germain sur mes compatriotes sont trop aigres et souvent injustes. Je ne crois pas qu’il y ait un pays plus âprement indépendant que le nôtre, avec des sujets moins indisposés à se laisser mener et diriger par des prêtres calvinistes ou de toute autre religion. » À l’occasion de la parution de « En hollande » dans le volume Chez nos voisins (Rieder, 1927), un chroniqueur de La Revue Belge (1er janvier 1928, p. 474) émet, sur le ton de l’ironie, un avis un peu différent : André Germain, qui « appartient à une petite chapelle politico-littéraire, dont M. Romain Rolland semble être le curé », « ne se contente pas d’une petite croisière à bord d’un modeste chalutier : il court l’Europe et recueille dans maints pays des impressions très diverses, qui vont de l’art à la politique et qui touchent des problèmes irritants dont le critique littéraire n’a pas à s’occuper. […] On sent chez l’auteur un désir d’impartialité si grand qu’il le pousse parfois, sans doute à son insu, à peindre des apparences pour la réalité qu’il souhaite. Les portraits ont de l’animation, et les coins des pays qu’il nous montre, tant en Allemagne qu’en Italie et en Hollande, ont la touche du réel. »

On dira que Germain, lui qui ne pouvait s’empêcher de sortir ses griffes et de manier le sarcasme, n’en était pas à une critique près. Malgré ses défauts, cet homme a eu le mérite de s’intéresser à bien des écrivains étrangers et d’ouvrir ses revues à une pléiade d’auteurs français parmi les plus prestigieux de l’entre-deux-guerres.

Daniel Cunin

(*) Éditions Sun, 1951. C’est de ce volume dont sont tirées la plupart des citations autres que celles empruntées à « En Hollande », Le Mercure de France, 15 avril 1925, p. 359-380 (repris dans Chez nos Voisins, 1927)

(1) Dans son récit sur son séjour hollandais, Germain effleure d’ailleurs la question de l’occultisme à propos d’une femme qui, à Zandvoort, lui parle des nombreuses sectes théosophiques que compte le pays. Il évoque Krishna Murti et Sundar Singh. Il évoque aussi une demeure amstellodamoise pleine de sculptures et d’objets curieux (animaux, jizos, fétiches congolais, crânes mélané- siens…) qui le transportent dans un univers ésotérique.

(1) Dans son récit sur son séjour hollandais, Germain effleure d’ailleurs la question de l’occultisme à propos d’une femme qui, à Zandvoort, lui parle des nombreuses sectes théosophiques que compte le pays. Il évoque Krishna Murti et Sundar Singh. Il évoque aussi une demeure amstellodamoise pleine de sculptures et d’objets curieux (animaux, jizos, fétiches congolais, crânes mélané- siens…) qui le transportent dans un univers ésotérique.

(2) Georges Duhamel (1884-1966), Suite hollandaise (Éditions du Sablier, 1925, après une publication dans la revue Europe en mai et juin 1925), texte réédité dans Géographie cordiale de l’Europe (Mercure de France, 1931). Relevons que l’écrivain français, alors très connu et très lu en Occident, a eu un grand ami hollandais, Johannes Tielrooy. À la mort de ce dernier, Duhamel a rédigé un hommage qui sera publié en hollandais : « Frankrijk verloor een groot vriend: Johannes Tielrooy », Critisch bulletin: maandblad voor letterkundige critiek, 1953, n° 9, p. 405-407. L’homme de lettres hollandais avait pour sa part consacré bien des pages aux œuvres du Français. C’est lui aussi qui a consacré à la visite de Germain en Hollande quelques lignes dans De Amsterdammer (15/12/1923) : « Een Fransch schrijver, wiens vroegste werk al van 1906 dagteekent, André Germain, heeft Nederland en eenige Nederlandsche literatoren bezocht, nieuwsgierig naar onze wetenschappen en kunsten, en voornemens daarover te schrijven. In de handen van eenige zijner gastheeren liet hij zijn twee laatste boeken: Renée Vivien, étude (Crès, 1917) en Têtes et Fantômes (Emile-Paul, 1923). Het eerste is de studie van een dichterlijk prozaïst over een subtiele dichteres; het tweede een bundel geestige, fantazierijke, gevoelige critieken en essay's, waarin politieke en literaire salons beschreven, en vele figuren van schrijvers en staatslieden gekenschetst worden, meest van onzen tijd. De heer Germain is een man die in zijn weelderig “hotel” veel ontvangt en die ook veel ontvangen wordt; hij is een man van smaak en zijn geest staat open voor iedere edelmoedige gedachte. Men zal genieten van de nobele en afdoende wijze waarop hij den beklagenswaardigen snoever Léon Daudet zijn plaats wijst, een plaats die  eigenlijk niet in de Kamer of aan een redactiebureau is, maar in een kermistent. Ook leze men zijn beschrijving van een dadaïstische séance; Germain is hier tegelijk grappig en fijn, wat zeldzaam is bij tegenstanders van het dadaïsme. Hij schrijft een traditioneel-mooi Fransch met eenigszins plechtig-rythmische zinnen, die tenslotte toch wel pakken. De heer Germain is medebestuurder van de interessante, internationaal-gezinde Revue Européenne (éd. Simon Kra, 6, rue Blanche). »

eigenlijk niet in de Kamer of aan een redactiebureau is, maar in een kermistent. Ook leze men zijn beschrijving van een dadaïstische séance; Germain is hier tegelijk grappig en fijn, wat zeldzaam is bij tegenstanders van het dadaïsme. Hij schrijft een traditioneel-mooi Fransch met eenigszins plechtig-rythmische zinnen, die tenslotte toch wel pakken. De heer Germain is medebestuurder van de interessante, internationaal-gezinde Revue Européenne (éd. Simon Kra, 6, rue Blanche). »

G. Duhamel, bois gravé par C. Le Breton

(3) Léon Daudet (1867-1942) s’est rendu une dizaine de fois en Hollande. Des évocations plus ou moins brèves de ces séjours se relèvent dans quelques-unes de ses œuvres – par exemple son roman Le Voyage de Shakespeare – et parfois dans ses articles. Le premier ouvrage de la collection « Belles Heures » – placée sous le signe de la clepsydre et de la rose, et publiée par le célèbre éditeur Stols, de Maestricht –, présente en moins de 100 pages ses impressions hollandaises : Le Balcon de l’Europe (1928).

(4) Il ne visitera la collection Kröller qu’à la toute fin de son séjour : « Je demeure ébloui, assommé », s’exclame-t-il alors.

(5) Voir J.F. Heijbroek & A.A.M. Vis, Verlaine in Nederland. Het bezoek van 1892 in woord en beeld, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1985, p.146. Cet ouvrage, publié à l’occasion d’une exposition organisée à la Bibliothèque universitaire d’Amsterdam, rassemble un très grand nombre de documents sur le séjour de Verlaine en Hollande et corrige bien des erreurs et approximations qui figurent dans la littérature portant sur cette question. Kloos, Toorop, Verwey et Van Eeden font partie des artistes néerlandais qui ont passé un certain temps avec le poète français.

(5) Voir J.F. Heijbroek & A.A.M. Vis, Verlaine in Nederland. Het bezoek van 1892 in woord en beeld, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 1985, p.146. Cet ouvrage, publié à l’occasion d’une exposition organisée à la Bibliothèque universitaire d’Amsterdam, rassemble un très grand nombre de documents sur le séjour de Verlaine en Hollande et corrige bien des erreurs et approximations qui figurent dans la littérature portant sur cette question. Kloos, Toorop, Verwey et Van Eeden font partie des artistes néerlandais qui ont passé un certain temps avec le poète français.

(6) Adolf Bles (1883-1940), poète, romancier, auteur dramatique et critique, élève du grand poète J.H. Leopold. Libraire pendant un certain nombre d’années, il a publié sous de nombreux pseudonymes, entre autres des parodies et le faux journal intime d’une jeune fille. De ses années à Paris, il a tiré un recueil de poésies modernistes, Parijsche verzen (Poèmes parisiens, 1923). Il a traduit des poètes français ou encore Cyrano de Bergerac. Sa fille fut longtemps la compagne de son meilleur ami, Mondrian. Dop Bles s’est suicidé quelques mois avant l’invasion de la Hollande par l’Allemagne.

Sur ce poète, l’essayiste Dirk Coster (1887-1956) écrit dans son panorama très subjectif de la littérature hollandaise publié dans les colonnes de L’Art libre (juin 1921, p. 92) - que Germain a sans doute lu - : « De ces trois poètes [Coster évoque également A. Roland Holst et M. Nijhoff], Dop Bles, qui, à vrai dire, n’appartient plus par son âge à la plus jeune génération, est, par l’esprit et le cœur, le plus mûr, - et en même temps au point de vue technique, le plus faible. C’est, peut-être, à cause de cette faiblesse technique qu’il est le moins connu des jeunes poètes hollandais. Il ne traduit jamais dans ses vers que les raffinements les plus exaspérés de la culture moderne. Mais nul ne le fit d’une façon aussi personnelle et nul ne les vécut lui-même aussi intensément que Dop Bles. Le Paris en déclin de 1914, qui, dans une débauche des sens et des nerfs, délirait contre le triste séjour des tranchées boueuses, ce Hollandais l’a connu et il y a vécu comme peu de Français peut-être. Dans ce Paris, il a souffert la torture des sensations extrêmes, des sensations qui vibrent à la limite de la décadence et de la bassesse la plus noire, - à la limite de la folie. Les nuits d’hôpital, les visions de rues et de cafés de nuit, les ivresses de l’éther et ses extases, les amours maladifs dans des garnis pleins de relents parfumés, les transports nerveux dans lesquels la mort apparaît à la dérobée, la faim qui prépare le crime, - tel est l’amer décor de vie frénétique dans lequel naissent ses poèmes parisiens, qui parfois bredouillent d’une façon incompréhensible et parfois atteignent la tragédie.

Tout cela, cependant, ne rendait aucun son nouveau en littérature, depuis que Rollinat et les nombreux et faibles suiveurs de Baudelaire avaient exprimé la misère des vies les plus lamentables. Mais une émotion nouvelle apparaît dans cette œuvre par le contraste qu’elle commande. Car une force inattendue et plus douce, une force de bonté puérile et de compassion cherche à se libérer de ce délire des sens et des nerfs, - une compassion qui essaie de se masquer d’une indifférence esthétique et d’un manteau d’ironie, et qui, pourtant, se découvre timidement. Le plus beau poème qu’on ait publié, sans aucun doute, en 1918, en Hollande, est la Carmen de Dop Bles. Un éclair de pitié et de résignation plaintive illuminé, dans ces vers, “l’idole louée” qui y apparaît : une misérable prostituée, qui court, sans but, de-ci, de-là, dans les rues pendant la nuit. Et le poète, dont la conscience fatiguée célèbre la femme comme une perdition, comme une marchandise indifférente, comme une futilité capable d’éveiller des rêves, est en même temps poussé par cette autre force à oublier soudain toute la science spéciale de cette femme, pour se faire l’interprète de sa douleur, à elle pour qui l’amour est d’une mortelle importance et qui, abandonnée, ne tarderait pas à disparaître. Ici il se rapproche du plus grand poète populaire que la Hollande ait eu depuis cent ans et dont il est presque superflu de rappeler le nom : J.H. Speenhoff. Des autres œuvres de Dop Bles, nous citerons encore Levensdrang, un drame symbolique, bizarre et génial. »

André Germain évoque aussi une « Hollandaise hostile à sa patrie, échouée en d’autres pays au bord de lacs tantôt laids et tantôt sublimes, qui a fait vers ma vie un si bizarre pèlerinage, impétueuse et raide, muette et surchargée de chants, tulipe ivre, les mains pleines d’offrandes, le cœur secrètement lourd de poèmes… » Cette femme qu’il a connue alors qu’il vivait en Suisse (1916-1917), il en reparle, sans mentionner son identité, dans La Bourgeoisie qui brûle : « une Hollandaise de grand mérite, artiste et poète. […] Elle se confiait à ses fleurs, à ses broderies, à ses poèmes. Mais elle ne parlait presque pas. Elle ressemblait, pure et droite, à l’une des fleurs symboliques de son pays, à une tulipe wilhelminienne ». Germain côtoiera d’autres poètes bataves : Adriaan Roland Holst a en effet participé en 1926, aux côtés de Valéry, Rilke, Léon Blum ou encore Oscar Vladislas de Lubicz Milosz, à la réunion préparatoire des « semaines européennes » qu’il envisageait d’organiser chaque année en septembre dans le château de Crissier afin de réunir des personnalités de tous pays pour échanger des idées.

(7) Autodidacte qui deviendra professeur de littérature à l’Université de Leyde, Albert Verwey (1865-1937) a laissé une œuvre tellement considérable et variée qu’il est difficile de l’évoquer en quelques lignes. Poète, critique et essayiste, co-fondateur, en 1885, de la revue De Nieuwe Gids (Le Nouveau guide), puis du Tweemaandelijksch Tijdschrift – devenu De XXe eeuuv (Le XXe siècle) en 1902 –, il fut considéré comme un chef de file en assumant, de 1905 à 1919, la direction de De Beweging (Le Mouvement), périodique qui rassembla la génération de 1910, laquelle entendait privilégier « un art qui est expression d’une Idée, d’une force spirituelle englobant l’individu et la collectivité, mariant rêve et réalité, et donnant corps à une synthèse entre artiste et société » (Anne-Marie Musschoot, dans Histoire de la littérature néerlandaise, Fayard, 1999, p. 529). Pierre Brachin relève dans les premiers cycles de poèmes de Verwey une attirance pour l’Antiquité, un sentiment de la Nature, une aspiration personnelle à la Beauté. Il a célébré « la Vie, principe d’harmonie cosmique, et par conséquent de joie, que le poète a pour tâche de répandre ». Le professeur Brachin lui reproche d’être trop cérébral et estime, comme bien d’autres, que le meilleur de sa productions est à chercher dans ses études d’inspiration philosophique, avant de noter : « On sait les vicissitudes de son amitié avec Stefan George » (La Littérature néerlandaise, Armand Colin, 1962, p. 115 et 116). Ayant beaucoup pratiqué Spinoza et Hegel, Verwey s’est orienté vers une « Idée », réalité supérieure proche d’un panthéisme cosmique, qui accorde une grande place à la dimension spirituelle et à l’imaginaire. Beaucoup considèrent son recueil de poésie De weg van het licht (Le Chemin de la lumière, 1922) comme son œuvre majeure.

Outre le témoignage d’André Germain, relevons celui laissé par Apollinaire (Mercure de France, 16/11/1912, p. 442-443) : « J’ai rencontré dernièrement un poète hollandais, M. Albert Verwey, directeur d’une revue estimée De Beweging (le Mouvement). Il m’apprit que tandis que la presse française faisait son possible pour déconsidérer l’art français moderne, c’est-à-dire ce cubisme que j’ai longtemps défendu seul, au contraire, en Hollande, le bourgmestre d’Amsterdam inaugurait une exposition cubiste, qui avait lieu au Musée.

« Ainsi, cependant qu’à Paris on demandait des sanctions contre des peintres coupables d’avoir des opinions esthétiques différentes de celles qui ont cours dans les salles de rédaction, à Amsterdam, on faisait au cubisme une réception officielle.

Je demandai à M. Verwey s’il connaissait des raisons d’une si grande différence de traitement, à l’égard de la nouvelle peinture, non plus art d’imitation, mais art intérieur ; le poète batave, homme mûr, nanti d’une véritable culture artistique, m’a répondu : “C’est qu’en Hollande tout le monde s’intéresse depuis longtemps aux choses de la peinture et il n’y a pas un poète chez nous qui n’ait aussitôt saisi les relations qui lient la nouvelle peinture à la poésie.”

« Il ne faut pas oublier en effet que Delaunay, Gleizes, Le Fauconnier, Metzinger, Léger, etc., c’est-à-dire la plupart des peintres cubistes, vivent dans la compagnie des poètes. Quant à Picasso, qui inventa la peinture nouvelle et qui, on ne peut plus en douter aujourd’hui, est la figure artistique la plus haute de ce temps, il n’a vécu que parmi des poètes dont je m’honore d’être. »

Très peu de textes de Verwey sont accessibles en français. Relevons son article « L’orientation de la littérature hollandaise » (Mercure de France, janvier 1907) qui a suscité à l’époque quelques remous, ainsi que « Mesure et poésie » (Maat en poëzie), essai traduit du néerlandais par Pierre Brachin, Anthologie de la prose néerlandaise. Pays-Bas I, Aubier, 1970.

H. de Régnier, par Th. van Rysselberghe

(8) À propos de Verwey et d’Henri de Régnier, le publiciste Alexandre Cohen note dans sa chronique du Mercure de France (avril 1901, p. 275) : « M. Verwey, dans son essai La Poésie en Europe, apprécie, en ces termes, l’œuvre de M. Henri de Régnier: “Ce poète, réfugié le plus loin possible de son époque, dans sa Tour d’Ivoire, et qui se spiritualise en les paysages de rêve du symbolisme grec, a entendu la voix de la vie et de son pays et il y répond avec un accent plein de vigueur.” » Relevons que Jan Toorop était ami et de Verwey et de Stefan George.

(9) Dans une note, André Germain mentionne que Le Petit Jean vient d’être publié par les éditions Rieder. En réalité, une autre traduction du De kleine Johannes (la parution des différentes parties de l’original s’est étalée sur les années 1887-1906) avait paru dès 1903. Voir l’article de Joris van Parys, « Haar kleine Johannes. Frederik van Eeden, Sophie Monnier en Le Petit Jean (Parijs 1921) », Zacht Lawijd, n° 0, 2001, p. 53-70. Un petit geste illustrant cette amitié entre Frederik van Eeden et Romain Rolland dont il est question juste après : en septembre 1914, l’auteur français avait traduit de l’allemand un texte du Néerlandais, une « Lettre ouverte à nos amis allemands », publiée initialement en allemand en première page de l’hebdomadaire amstellodamois De Amsterdammer Weekblad voor Nederland, afin de la diffuser dans la presse (on peut lire la version française dans le Journal de Genève du 28 septembre 1914).

annonce de la parution du Petit Jean,

Gazette de Lausanne, 17/12/1921

(10) Dans ses Mémoires d’une Européenne, la féministe Louise Weiss fait allusion à la chevelure de Germain en brossant de lui un portrait au vitriol : « Sans doute mes lecteurs se rappellent-ils à peine André Germain, cet homoncule qui, dans le salon de Claire de Jouvenel, se roulait aux pieds d’Anatole France. André Germain expectora son venin à mon sujet dans un volume consacré aux grandes favorites de l’histoire de France. Excusez du peu. Il avait été pondu dans Paris par le puissant baron Germain, fondateur du Crédit Lyonnais. Oncques nevit une telle montagne de crédit accoucher d’un si plat grimaud. Ses phalanges jouaient aux osselets et sa tignasse avait été montée sur tulle avant de revenir frisotter sur sa tête à claques. »

homoncule qui, dans le salon de Claire de Jouvenel, se roulait aux pieds d’Anatole France. André Germain expectora son venin à mon sujet dans un volume consacré aux grandes favorites de l’histoire de France. Excusez du peu. Il avait été pondu dans Paris par le puissant baron Germain, fondateur du Crédit Lyonnais. Oncques nevit une telle montagne de crédit accoucher d’un si plat grimaud. Ses phalanges jouaient aux osselets et sa tignasse avait été montée sur tulle avant de revenir frisotter sur sa tête à claques. »

(11) Probablement John Rodker (1894-1955), dont parle Van Eedden, à moins qu’il ne s’agisse d’Edward James que Germain connaissait également.

(12) Il s’agit certainement de Raden Mas Noto Soeroto (1888-1951), journaliste et auteur néerlandais en même temps que le premier poète javanais à avoir inscrit son nom dans l’histoire de la littérature néerlandaise. Ses poèmes en prose, inspirés de l’œuvre de Tagore, étaient très appréciés. Issu d’une famille de la noblesse indonésienne, il vint faire des études dans la métropole et devint au bout d’un certain temps une figure du milieu culturel haguenois. Ainsi qu’il l’a exprimé dans Kleurschakeeringen (1925) ou encore dans sa revue Oedaya (Lever du soleil), fondée en mai 1923, il aspirait à une société indonésienne mariant le meilleur de la culture indigène et de la culture hollandaise. Noto Soeroto retourna vivre sur sa terre d’origine en 1932 (sans la famille qu’il avait fondée à La Haye). Torturé par les Japonais durant la guerre, il mena après 1945 une vie assez misérable. Au moins une de ses œuvres à été traduite en français : La chanson du Wayang (Wajang- liederen, 1931), traduit du néerlandais et présenté par Lode Roelandt, accompagné de trois lettres de Romain Rolland, Europe, n° 38, août 1935 et Les Cahiers du Journal des poètes, Bruxelles, n° 26, 1937. Une thèse à été consacrée à cet auteur et politicien : ici

Noto Soeroto retourna vivre sur sa terre d’origine en 1932 (sans la famille qu’il avait fondée à La Haye). Torturé par les Japonais durant la guerre, il mena après 1945 une vie assez misérable. Au moins une de ses œuvres à été traduite en français : La chanson du Wayang (Wajang- liederen, 1931), traduit du néerlandais et présenté par Lode Roelandt, accompagné de trois lettres de Romain Rolland, Europe, n° 38, août 1935 et Les Cahiers du Journal des poètes, Bruxelles, n° 26, 1937. Une thèse à été consacrée à cet auteur et politicien : ici

(13) Ce poète n’était autre qu’Adriaan Roland Holst (1888-1976) qui vivait dans la localité de Bergen sur les bords d’un petit lac. Si André Germain ne relate pas la visite qu’il lui a rendue, Adriaan – Jany pour les intimes – parle pour sa part du Français dans sa correspondance. Ainsi, le 6 octobre 1923, il écrit à son confrère P.N. van Eyck (1887-1954) : « Cher Piet, […] On a vu apparaître ici en Hollande un écrivain français, André Germain, qui a rendu visite à plusieurs hommes de lettres, histoire de s’entretenir avec eux. À moi aussi, à Bergen, par une matinée pleine de pluie et de vent ; je l’ai vu glisser dans une grande automobile silencieuse et s’engager sur ma Nesdijk trempée et submergée : une curieuse espèce de modèle réduit qui trottinait en se mettant de loin à me chanter des politesses. Il est resté environ une demi-heure à parler : d’une affectation incroyable, mais tellement naturelle et drôle que je l’ai au fond trouvé particulièrement sympathique – Le premier soir à La Haye, je me suis rendu avec Pom [= Martinus Nijhoff] chez Jeanne Smit, l’amie de Boutens, et là, nous sommes tombés sur Germain en compagnie de Boutens et de Dop Bles + épouse. Boutens a été ce soir-là imbuvable ; Bles, je trouve qu’il ne passe pas, mais Germain, lui, s’est réellement montré d’un miniature drolatique indescriptible, affable ; jamais encore de ma vie je n’ai vu un tel bonhomme. Il a insisté pour que Pom et moi lui rendions visite à Paris, il organiserait quelques dîners afin de nous faire rencontrer les jeunes littérateurs ; nous pensons sérieusement aller passer 3 ou 4 jours là-bas en Novembre. Avec entre autres Valéry Larbaud, Germain est rédacteur de La Revue Européenne, et j’ai lu dans cette publication quelques contributions de sa main (sur d’autres auteurs) qui me paraissent particulièrement talentueuses et subtiles. » (H.T.M. van Vliet, Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman (1922-1940), [Achter het Boek], La Haye, Letterkundig Museum, 1999, p. 359-360 - Merci à Marcel van den Boogert pour cette référence). Ce n’est qu’en septembre 1924 que Roland Holst devait rendre visite à Germain, ce dont il fait part à sa mère dans une lettre. À cette occasion, André Germain lui a dédicacé une photo le représentant, qui se trouve aujourd’hui au Musée de la Littérature de La Haye. Dans La Bourgeoisie qui brûle (p. 277) le Français mentionne d’ailleurs qu’il reçoit à cette époque, en Normandie, dans un petit château rose qu'il a loué, « un poète hollandais ». A. Roland Holst a traduit un poème d’André Germain qui a été publié sous le titre Zang in het najaar (Chant en automne) dans De Gids de février 1925, p. 169.

Adriaan Roland Holst reçoit en 1959

le Grand Prix triennal des Lettres Néerlandaises

des mains du roi Baudouin

(14) Professeur de lettres classiques, traducteur de nombreux auteurs (Sophocle, Eschyle, Platon, Homère, Goethe, Novalis, Omar Khayyam, O. Wilde…), le poète P.C. Boutens (1870-1943) a d’abord publié des recueils dans une veine sensitiviste. Il va s’essayer à rendre toujours plus perceptible un peu de la réalité qui nous dépasse. Mêlant symbolisme et philosophie platonicienne, son œuvre s’adresse à une « élite » ; Boutens estime que la beauté est réservée à des élus. Toutefois, sa réécriture d’une œuvre poétique de 1374, Beatrijs (Béatrice ou la Légende de la sacristine, 1908, dont une traduction française d’André Priem a paru en 1954), connut un très grand succès. Un critique s’enthousiasme au sujet de cette œuvre et de Boutens en général : « En poésie, Boutens nous a donné un petit chef-d’œuvre, Beatrys. […] La légende de Béatrice, telle que Boutens l’a contée, en vers tout simples, un peu volontairement mièvres et puérils, mais si clairs, si doux, si touchants, contraste par sa simplicité avec le reste de son œuvre. Elle n’en est pas moins d’une impression subtile et délicate. Et cela requiert un don de divination profonde et une maîtrise étonnante d’évocation que d’avoir pu rendre, et en vers modernes, cette naïve légende du Moyen Âge, qui conte comment Béatrice, quittant le couvent pour suivre un amour profane, est remplacée dans son modeste rôle par la Vierge elle-même jusqu’au retour de la pécheresse repentante ». (J. Lhoneux, « Le mouvement littéraire hollandais en 1909 », Revue germanique, 1910, p. 328 et 329-330). Quant à Edmond Jaloux, il a laissé sur le Hollandais un témoignage bien différent de celui de Germain : « Quand j'allai en Hollande, je m'empressai de rendre visite à P.-C. Boutens. Il habitait un hôtel privé, somptueux et glacial, que des amis avaient mis alors à sa disposition. Je vis un homme sec, anguleux et froid, qui avait l'air à la fois d'un professeur et d'un officier. Il me parla des poètes français, je l'interrogeai sur les poètes de chez lui. Nous finîmes par parler des Grecs. Il me manifesta une grande indignation à l'égard des traductions dues à nos universitaires.

- Ils se croient toujours à la cour de Louis XIV, me dit-il avec violence. A leurs yeux, Eschyle, Sophocle, Pindare manquent de goût. Ils se permettent d'émonder, d'adoucir, d'atténuer. Ils n'osent pas transcrire directement les puissantes, les gigantesques métaphores d'Eschyle, ses mots-images. Tenez, écoutez cela!

Il s'empara de l'Orestie et me lut, à livre ouvert, dans un français splendide, quelques fragments d'Agamemnon. En effet, pas d'atténuation, pas d'arrangement avec lui ; c'était la vraie langue eschylienne avec ses racourcis impétueux, ses comparaisons rudes et réalistes, ses ellipses grandioses, son sourd roulement de tonnerre.

Et je ne peux oublier aujourd'hui ce Hollandais raide, hautain et comme inactuel, dans son grand salon à peine chauffé, à peine éclairé, mais sobre et somptueux, me traduisant d'un jet dans une langue qui n'était pas la sienne un des plus beaux textes de l'Antiquité. » (« P.-C. Boutens», Gazette de Lausanne, 22 juillet 1943).

Il est assez amusant de constater que cet homme sans doute aussi précieux que Germain n’a pas trouvé grâce aux yeux de ce dernier. Préférait-il les mâles grossiers ? lui qui, dans La Bourgeoisie qui brûle, écrit à propos de Barrès qu’il fréquenta à partir de 1900 : « Il se laissait aller à cet attrait que ressentent souvent les délicats vis-à-vis des mâles grossiers, qui leur apparaissent comme des professeurs d’énergie. »

André Germain,

« Dans les coulisses du drame allemand.

Le massacre des prétoriens »,

Journal de Genève, 4 juillet 1934

Six nouvelles

Six nouvelles

Gods goochelaartjes

Gods goochelaartjes