EEN ZOEKTOCHT

Een Nederlandse vriend

van Guillaume Apollinaire:

de dichter Fritz Vanderpyl

(Den Haag, 1876 - Lagnes, 1965)

of de zoektocht naar een vergeten

Nederlandse schrijver

in de Provence en elders

tekst van een lezing gehouden op 18 december 2024

door Daniel Cunin bij de KANTL in Gent

Waarde collega’s, beste vrienden,

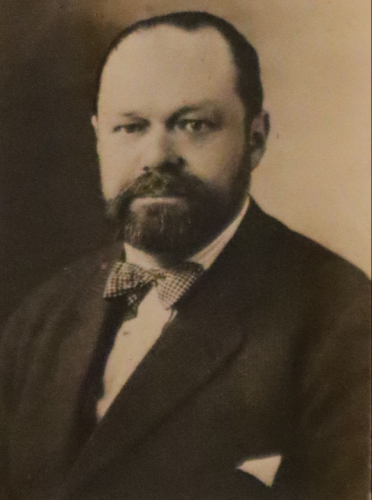

Ik ben blij vandaag hier het woord te mogen voeren over een vergeten Nederlandse schrijver. Alles is in Brussel, mijn huidige woonplaats, aan het begin van de pandemie begonnen. Ik genoot toen van veel meer vrije tijd dan daarvoor om te lezen. Zo pakte ik op een dag uit mijn boekenkast Souvenirs sans fin 1903-1940, de memoires van dichter, romanschrijver en kunstcriticus André Salmon (1881-1969), een goede vriend van onder anderen Picasso, Kees van Dongen en Guillaume Apollinaire. In dit lijvige boek haalt Salmon enkele herinneringen op aan een paar Nederlandse literatoren met wier werk ik al sinds jaren vertrouwd ben, namelijk Alexander Cohen (1864-1961) en W.G.C. Byvanck (1848-1925). Maar in een paar fragmenten struikelde ik over de naam van een excentrieke dichter, die wel Nederlands klonk, maar die mij volstrekt onbekend was: Fritz Vanderpyl. Mijn nieuwsgierigheid kon ik niet meer bedwingen toen ik een paar dagen later dezelfde persoon zag opdoemen op meerdere pagina’s van het Journal littéraire van Paul Léautaud (1872-1956).

Voor ik verder ga over mijn zoektocht naar Vanderpyl, eerst enkele basisgegevens over deze auteur, die de DBNL niet heeft gehaald.

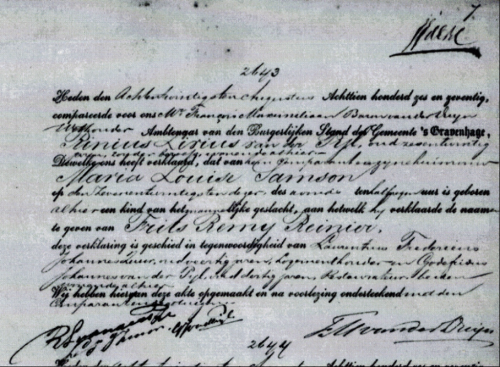

We zagen al zijn geboorteakte: in Den Haag, op 27 augustus 1876, zag Frits Remy Reinier van der Pijl het levenslicht in een welgestelde katholieke familie. Na een niet al te beste schooltijd en een weinig overtuigend literair en journalistiek debuut in de residentie, koos de Nederlander ervoor om zijn vaderland te verlaten en in de Franse hoofdstad te gaan wonen.

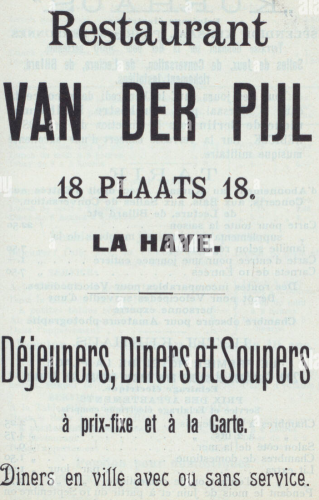

Op 20 september 1899 komt Fritz in Parijs aan, waar hij vijfenzestig jaar lang zou wonen. Hij koesterde maar één ambitie: dichter worden. Zo goed en zo kwaad als het ging overleefde de polyglot, voornamelijk werkend als freelance gids voor rijke buitenlandse toeristen, waaronder een zekere Jack London (1876-1916). Hierdoor leerde hij elke zaal van het Louvre kennen en alle monumenten van de hoofdstad, evenals veel Franse en Europese steden en contreien. Meestal was hij platzak, maar dankzij zijn activiteit mocht hij vaak luxe hotels en restaurants bezoeken. Op deze manier verfijnde hij zijn liefde voor de gastronomie, die was ontstaan tijdens zijn jeugd, in de keukens van het gerenommeerde restaurant Van der Pijl, opgericht door zijn grootvader in Den Haag, Plaats 18.

Op 20 september 1899 komt Fritz in Parijs aan, waar hij vijfenzestig jaar lang zou wonen. Hij koesterde maar één ambitie: dichter worden. Zo goed en zo kwaad als het ging overleefde de polyglot, voornamelijk werkend als freelance gids voor rijke buitenlandse toeristen, waaronder een zekere Jack London (1876-1916). Hierdoor leerde hij elke zaal van het Louvre kennen en alle monumenten van de hoofdstad, evenals veel Franse en Europese steden en contreien. Meestal was hij platzak, maar dankzij zijn activiteit mocht hij vaak luxe hotels en restaurants bezoeken. Op deze manier verfijnde hij zijn liefde voor de gastronomie, die was ontstaan tijdens zijn jeugd, in de keukens van het gerenommeerde restaurant Van der Pijl, opgericht door zijn grootvader in Den Haag, Plaats 18.

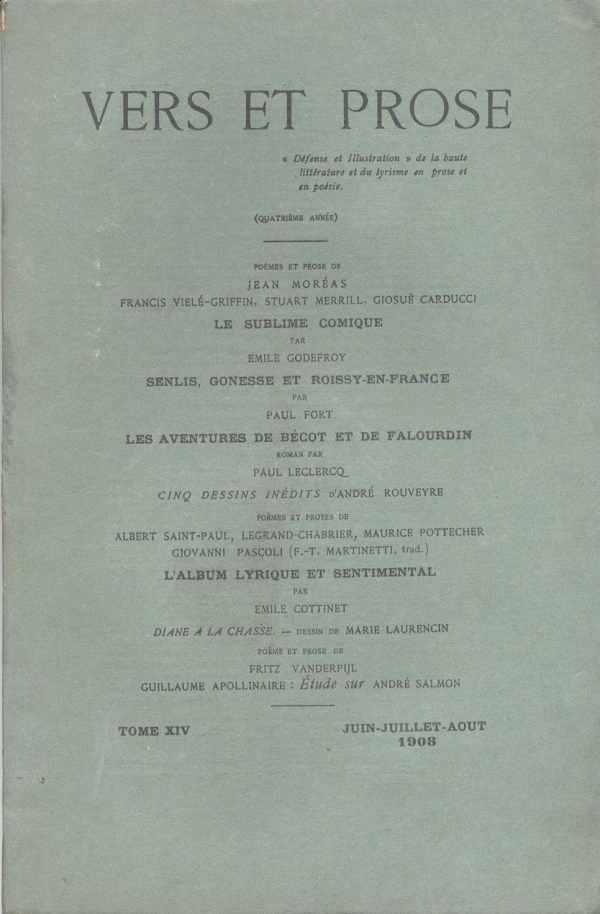

Vanaf eind 1900 verkeert de Hagenaar in het gezelschap van kunstenaars en dichters. Hij wordt een figuur van de bohème parisienne. Weinig uitspattingen slaat hij over. Ook al beheerst hij het Frans nog niet zo goed, na een paar jaar begint hij artikelen en gedichten in tijdschriften te publiceren, en niet de minste. Zijn omgang met kunstschilders, beeldhouders en kunstcritici stimuleert hem om over schilderkunst te schrijven.

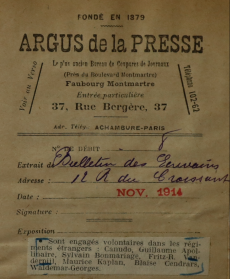

Begin 1912 trouwt Vanderpyl met een vrouw uit het Zuiden van Frankrijk, Hermine Augé (1872-1966), lerares fonetiek voor Engelstalige studenten. Zoals meerdere buitenlandse vrienden en kennissen neemt Fritz, aan het begin van WOI, dienst in het Vreemdelingenlegioen. Begin 1915 verkrijgt hij de Franse nationaliteit. Een paar jaar lang dient hij in Oost-Frankrijk en in Parijs, als soldaat tweede klasse, voor het ministerie van Oorlog bij de censuur en de propaganda.

Na de oorlog krijgt Vanderpyl voor de eerste keer in zijn leven een vaste baan. Door bemiddeling van zijn boezemvriend, de kunstschilder en schrijver Maurice de Vlaminck, mag hij immers fungeren als kunst- en culinair criticus bij het belangrijkste Franse dagblad uit die tijd, Le Petit Parisien.

Na de oorlog krijgt Vanderpyl voor de eerste keer in zijn leven een vaste baan. Door bemiddeling van zijn boezemvriend, de kunstschilder en schrijver Maurice de Vlaminck, mag hij immers fungeren als kunst- en culinair criticus bij het belangrijkste Franse dagblad uit die tijd, Le Petit Parisien.

Tijdens het interbellum wordt Vanderpyl een begrip zowel bij kunstenaars en kunstliefhebbers als bij fijnproevers en kokkinnen. In 1927 krijgt hij het Legioen van Eer. Tijdens WOII zet hij zijn carrière voort, maar voor kranten onder Duits toezicht. In 1942 publiceert hij een brochure over Joodse schilderkunst waarin zijn antisemitisme doorsijpelt. Vanwege deze activiteiten komt hij in de herfst van 1944 op de lijst te staan van ongewenste schrijvers. Het is het begin van zijn ondergang, ondanks het feit dat hij – naar ik meen te weten – vrijgesproken werd van welk strafbaar feit dan ook. Ook al doet hij nog steeds zijn deur open op elke maandagavond om jonge kunstenaars en dichters te ontvangen, hij wordt langzamerhand de vergetelheid in gezogen. Bij zijn dood laat hij enkele romans, poëziebundels en essays over kunst achter, alsook een vrij indrukwekkende kunstverzameling.

De werken van Fritz-René Vanderpyl

(zwart: poëzie; rood: kunst; paars: roman)

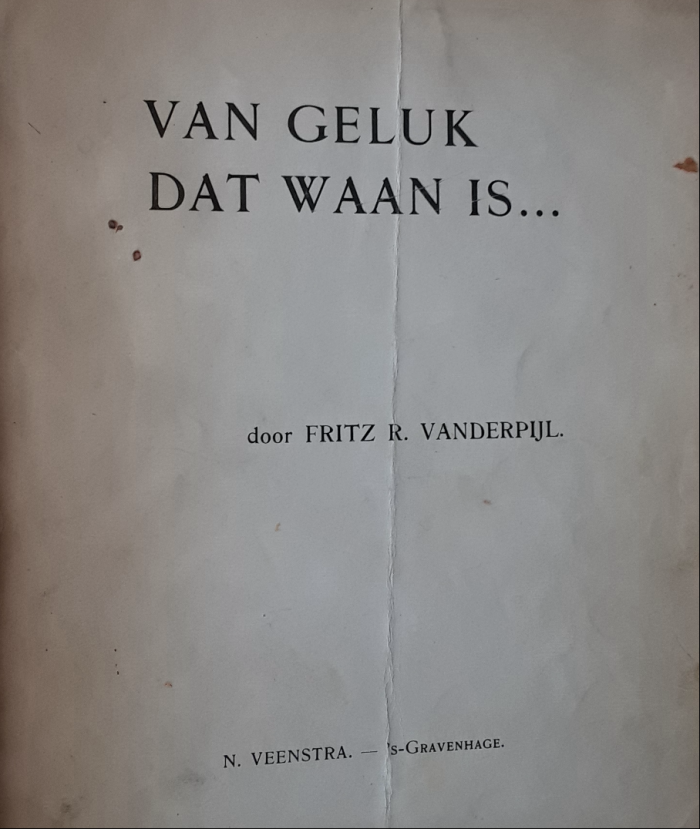

Van geluk dat waan is…, La Haye, N. Veenstra, 1899.

Les Saisons douloureuses, Paris/Créteil, L’Abbaye, 1907.

Les Saisons d’un poète, Paris, Eugène Figuière, 1911.

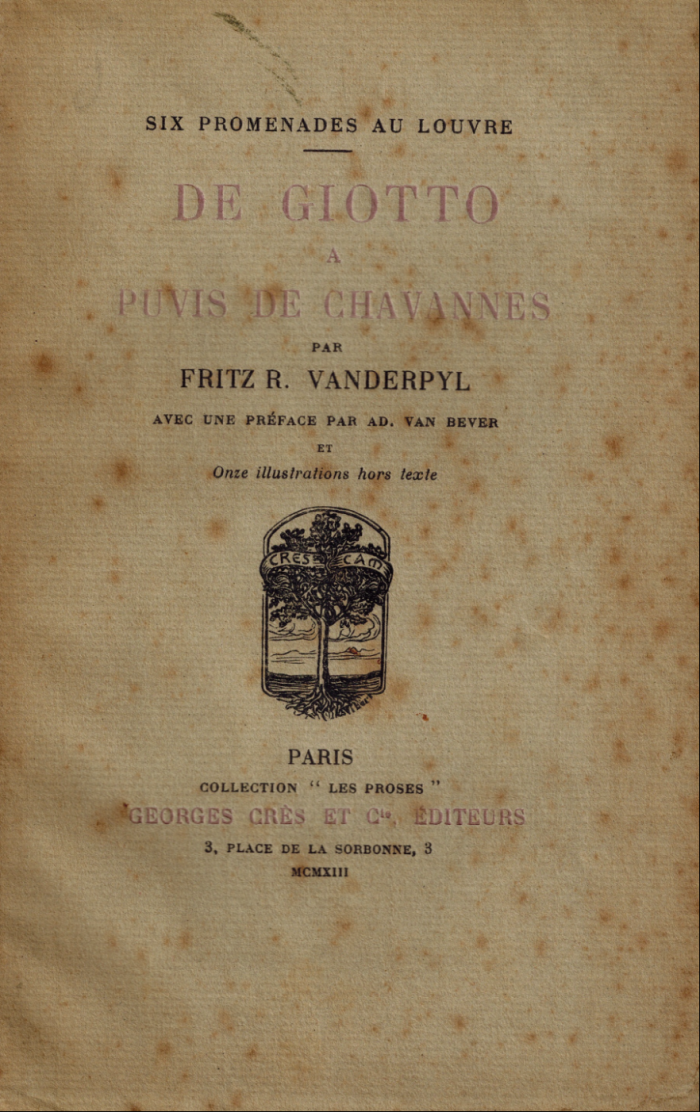

Six promenades au Louvre de Giotto à Puvis de Chavannes, avec une préface par Ad. Van Bever et onze illustrations hors texte, Paris, Georges Crès, 1913.

Mon chant de guerre, Paris, La Belle édition, 1917, met illustraties van Dunoyer de Segonzac.

Quelques poèmes de saisons, Paris, François Bernouard, 1919, met 5 houtsneden van Jean H. Marchand.

Voyages, Paris, Galerie Simon, 1920, met 25 houtsneden van Maurice de Vlaminck.

L’Américain, Paris, Grasset, 1923 (in enkele afleveringen, onder de titel Marsden Stanton à Paris, verschenen in Le Mercure de France, eind 1916).

Des gouttes dans l’eau. Poèmes 1916-1923, Paris, Léon Marseille, 1926.

Antoine Wiertz, Bruxelles, Cahiers de Belgique, série « Peintres et sculpteurs belges », n° 3, 1931.

Peintres de mon époque, Paris, Librairie Stock, 1931.

Le Guide égaré, Paris, Mercure de France, 1939.

L’Art sans patrie, un mensonge : le pinceau d’Israël, Paris, Mercure de France, 1942 (brochure).

Poèmes 1899-1950, Nantes, Le Cheval d’écume, 1950 (bloemlezing).

De père inconnu, Paris, Éditions du Scorpion, 1959.

Nu kom ik terug op mijn speurtocht. In maart 2020 was er op internet zo weinig over de heer Vanderpyl te vinden dat ik een paar uur lang aan zijn bestaan heb zitten twijfelen. Er bestond toen geen Wikipedia-pagina die aan hem was gewijd. En zoals gezegd repte de DBNL met geen woord over hem. Raar genoeg was ik opgelucht toen ik op de website van de Bibliothèque nationale de France de lijst van zijn Franse werken ontdekte.

Nu kom ik terug op mijn speurtocht. In maart 2020 was er op internet zo weinig over de heer Vanderpyl te vinden dat ik een paar uur lang aan zijn bestaan heb zitten twijfelen. Er bestond toen geen Wikipedia-pagina die aan hem was gewijd. En zoals gezegd repte de DBNL met geen woord over hem. Raar genoeg was ik opgelucht toen ik op de website van de Bibliothèque nationale de France de lijst van zijn Franse werken ontdekte.

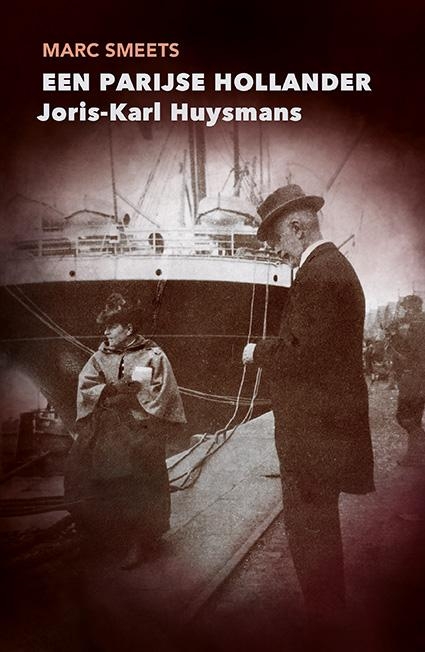

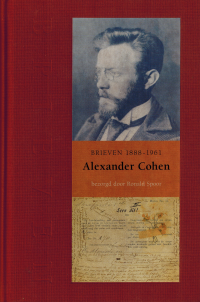

Ik moet iets bekennen: ik was al heel lang op zoek naar een Nederlandse schrijver die een bijzondere band met Frankrijk onderhield om daar eventueel ooit een boek over te schrijven. Decennia geleden had ik al kennis gemaakt met de essays en memoires van de bovengenoemde Alexander Cohen, de Joodse publicist uit Leeuwarden die in Nederland en Parijs veroordeeld werd vanwege zijn anarchistische activiteiten voordat hij de Franse nationaliteit verkreeg en voorstander werd van de Franse monarchie.

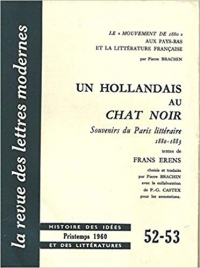

De ook al genoemde W.G.C. Byvanck – auteur van het literaire relaas Un Hollandais à Paris en 1891, eerste commentator van het werk van de dramaturg Paul Claudel, en later directeur van de KB te Den Haag – had ook mijn aandacht getrokken. Zoals trouwens de Amsterdamse auteur, uitgever en tijdschriftredacteur Henk Breuker (1918-1999), vriend van de romancier Joseph Delteil (1894-1978) en van de dichter Frédéric Jacques Temple (1921-2020); samen met de laatste heeft hij de poëziebundel Stof van Gerrit Achterberg in 1952 vertaald en gepubliceerd. Ik zou ook de auteur en etser Philip Zilcken (1857-1930) kunnen noemen en de schrijfster Jacoba van Velde (1903-1985) met wie ik me een tijdlang bezig heb gehouden.

Maar ondanks hun merkwaardige verbondenheid met mijn geboorteland kon ik de energie niet opbrengen om me volledig in het leven en het werk van een van deze vijf Nederlanders te verdiepen. Met Fritz Vanderpyl ging het anders, ook al wist ik toen zo goed als niets over zijn persoon en zijn werk. Ik vermoedde wel dat hij een buitenissige en uitbundige figuur was geweest. Het feit dat hij vergeten is, zowel in zijn geboorteland als in Frankrijk, heeft voor mij als een prikkel gefungeerd. De stimulans werd versterkt toen ik ontdekte dat hij een hechte band onderhield met een streek waar ik mijn jeugd grotendeels heb doorgebracht, te weten het Comtat Venaissin, dat zich tussen Avignon en de Mont Ventoux uitstrekt. En toen ik zeker wist dat er veel onontgonnen bronnen beschikbaar waren, kon niets mij meer tegenhouden.

In het prehistorische-tijdperk was ik wellicht niet met Vanderpyl in zee gegaan: zonder Google had ik immers nooit de duizenden bijdragen die hij, tussen 1898 en 1963 heeft gepubliceerd, kunnen opdelven.

In het prehistorische-tijdperk was ik wellicht niet met Vanderpyl in zee gegaan: zonder Google had ik immers nooit de duizenden bijdragen die hij, tussen 1898 en 1963 heeft gepubliceerd, kunnen opdelven.

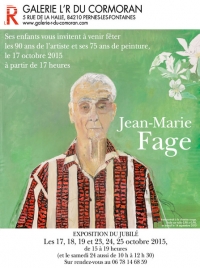

Het is ook dankzij internet dat ik vrij snel ontdekte dat hij gelieerd was geweest met de Provençaalse kunstschilder Jean-Marie Fage (1925-2024) en met de galeriehouder Gérard Conoir (1933-2023). Het lukte mij om deze twee mannen op te sporen. Net op tijd, zoals u uit hun sterfjaar kunt opmaken. Allebei bewaarden ze heel warme herinneringen aan Vanderpyl.

Google wist ook dat de poëet Vanderpyl in L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) begin 1965 begraven werd. Zijn graf bevindt zich op enkele tientallen meter afstand van de eeuwige rustplaats van de beroemde dichter René Char. René Char en Vanderpyl hebben elkaar wellicht ooit ontmoet. Fage en Char waren stadgenoten, ze gingen met elkaar om. Vanderpyl bracht regelmatig zijn vakantie in de buurt van L’Isle-sur-la-Sorgue door, waar familieleden van zijn echtgenote woonden. Dankzij een tip van de oudste zoon van Fage, die ik in juni 2021 in zijn afgelegen huisje en atelier in de Vaucluse met mijn dochter bezocht, kwam ik in contact met Monique Chabaud. Monique is directeur van het museum Auguste Chabaud in Graveson, een dorpje ten zuiden van Avignon. Zij is een kleindochter van Auguste, een fauvistische kunstschilder die – zoals ik later zou vernemen – in het midden van de jaren ’20 bevriend raakte met Vanderpyl. Dertig jaar lang waren ze echte copains.

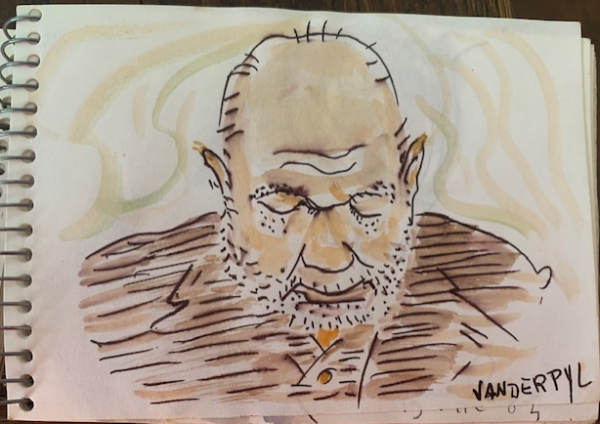

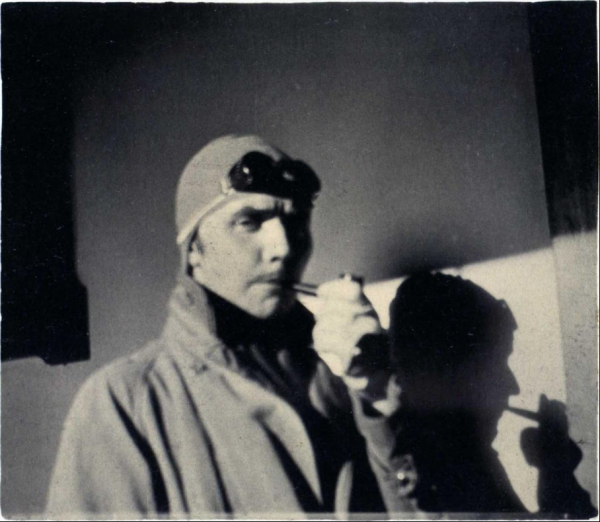

Zelfportret van Chabaud

Via Monique Chabaud kwam ik uiteindelijk, in augustus 2021, in contact met de drie nazaten van Vanderpyl, te weten Provençaalse achterneven van zijn vrouw Hermine. Ook al heeft Fritz een zeer bewogen amoureus leven gehad, er zijn geen kinderen van hem bekend. Toevallig woont de jongste van zijn drie niet-biologische erfgenamen op 10 kilometer afstand van het huis van mijn ouders, dat mijn broer heeft overgenomen en waar ik altijd welkom ben. Zo gebeurde het dat ik met de erfgenamen kennis maakte. De banden van Fritz met Nederland waren langzamerhand verwaterd; daarom hebben de Vanderpyls al hun bezit aan Myose, hun favoriete nichtje, nagelaten. Het privé-archief van Vanderpyl, dat door zijn nazaten wordt bewaard, mag ik onbeperkt raadplegen.

Via Monique Chabaud kwam ik uiteindelijk, in augustus 2021, in contact met de drie nazaten van Vanderpyl, te weten Provençaalse achterneven van zijn vrouw Hermine. Ook al heeft Fritz een zeer bewogen amoureus leven gehad, er zijn geen kinderen van hem bekend. Toevallig woont de jongste van zijn drie niet-biologische erfgenamen op 10 kilometer afstand van het huis van mijn ouders, dat mijn broer heeft overgenomen en waar ik altijd welkom ben. Zo gebeurde het dat ik met de erfgenamen kennis maakte. De banden van Fritz met Nederland waren langzamerhand verwaterd; daarom hebben de Vanderpyls al hun bezit aan Myose, hun favoriete nichtje, nagelaten. Het privé-archief van Vanderpyl, dat door zijn nazaten wordt bewaard, mag ik onbeperkt raadplegen.

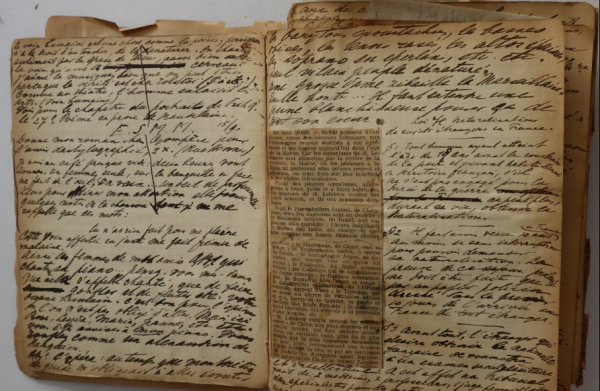

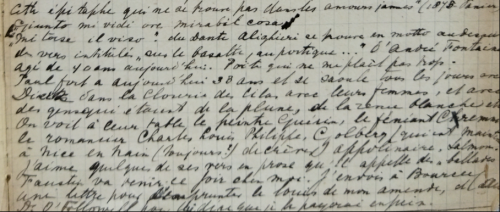

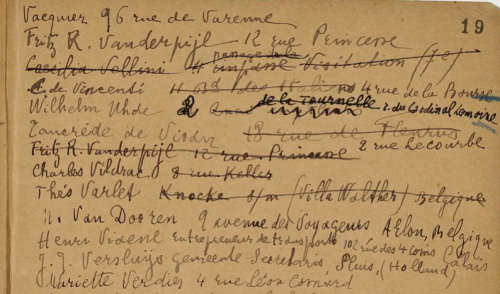

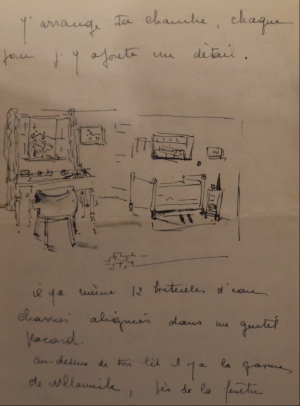

2 pagina's uit het dagboek van Vanderpyl

Naast tientalen kunstwerken en foto’s bestaat het archief uit:

- het dagboek van Fritz, dat wil zeggen 15 dikke cahiers die de periode 1903-1963 beslaan, met korte en ook zeer lange onderbrekingen;

- het typoscript van Mémorial sans dates, de memoires van Fritz geschreven na WOII (323 pagina’s);

- honderden, zo niet duizenden brieven en kaarten van vrienden en kennissen die in koffers bewaard worden;

- het typoscript van ‘Le Gentleman professionnel’, een ongepubliceerde roman, en van een paar andere teksten;

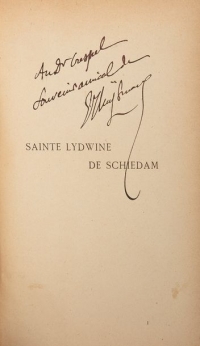

- eerste druk van de meeste boeken van Vanderpyl;

- enkele tientalen boeken met opdracht van bevriende auteurs, onder wie grootheden als Joyce, Pound en Eliot, maar ook Salmon, Vlaminck…

- veel andere publicaties, met name over schilderkunst.

De gastronomische bibliotheek van Vanderpyl hebben de nazaten aan een chef-kok uit de Provence geschonken.

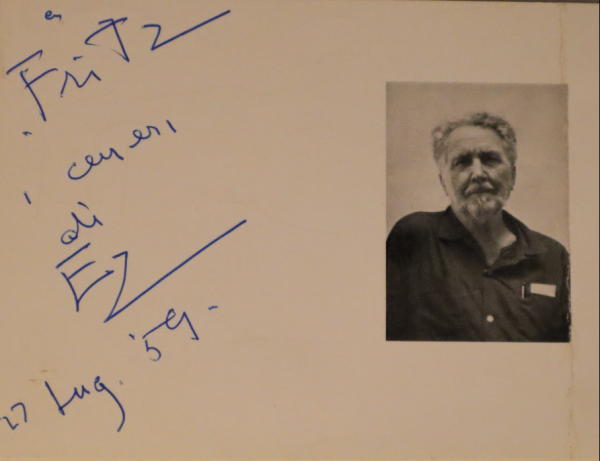

kaart van Ezra Pound aan Fritz Vanderpyl, 27 juli 1959

Wat is nu het belang van al dit materiaal? Het werk van Vanderpyl behoort weliswaar niet tot het summum van de Nederlandse en ook niet van de Franse literatuur. In het hanteren van het Frans miste hij de spontaneïteit en soepelheid van iemand als Apollinaire. Maar voor een buitenlander heeft hij een rol vervuld, door zich als dichter, romanschrijver, kunstcriticus en culinaire criticus te manifesteren, die niet te verwaarlozen is. Enkele gedichten van zijn hand mogen aan de vergetelheid ontrukt worden, bijvoorbeeld ‘Nature morte’ dat in 1917 door Arthur Honegger op muziek werd gezet.

Zijn eerste roman, in zekere zin een sleutelroman, is niet echt sterk gecomponeerd, maar het geheel geeft een beeld van het internationale kunstenaarsleven in Parijs rond 1900; de tweede roman, getiteld Le Guide égaré (1939), is een smakelijk autobiografisch relaas dat in Den Haag begint voordat de protagonist de harde realiteit in de Franse hoofdstad ontdekt. Ik vermeld twee andere romans: De père inconnu (1959) en Le Gentlemen professionnel (ongepubliceerd).

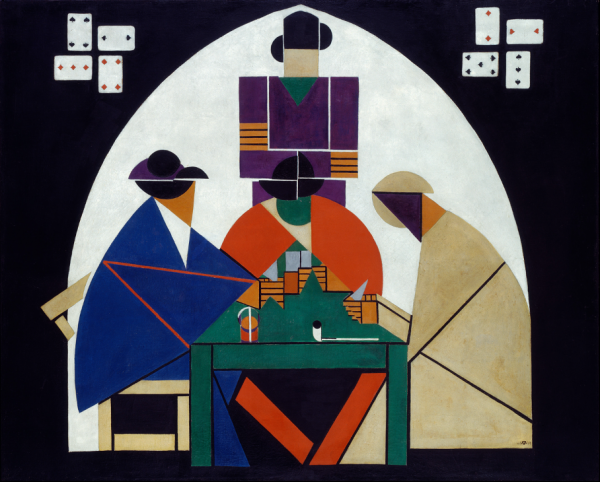

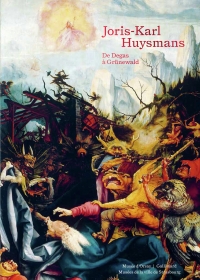

Uit Vanderpyls honderden essays over kunst komen duidelijke opvattingen naar voren; hij stak zijn mening nooit onder stoelen of banken. Hij is getuige geweest van het ontstaan van het fauvisme, van het kubisme en van het futurisme. Een studie over deze opvattingen en zijn loopbaan als kunstcriticus zou heel mooi passen in een collectie als ‘Critique d’art’ van de Presses universitaires de Rennes.

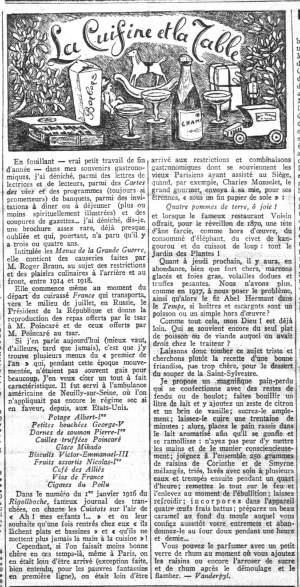

Vanuit een historisch perspectief verdient ook de bijdrage van de Hagenaar aan de kennis van de gastronomie onze aandacht. Hij begon als culinair criticus in een tijd waar de kranten steeds vaker happig waren op een gastronomische rubriek. Sommige van zijn kronieken over kookkunst, gevoed door zijn imponerende eruditie en zijn onbetwistbare fijnproeverstemperament, behoren wellicht tot het beste van wat hij geschreven heeft.

Terloops wil ik niet onvermeld laten dat zijn beide kronieken in Le Petit Parisien – de culinaire ‘La Cuisine et la Table’ en de ‘Salons et Expositions’ over de schone kunsten – bepalend zijn geweest voor de vorming van een aantal kunstenaars, bijvoorbeeld Pierre Jouffroy (1912-2000), met wie Fritz later bevriend raakte.

Terloops wil ik niet onvermeld laten dat zijn beide kronieken in Le Petit Parisien – de culinaire ‘La Cuisine et la Table’ en de ‘Salons et Expositions’ over de schone kunsten – bepalend zijn geweest voor de vorming van een aantal kunstenaars, bijvoorbeeld Pierre Jouffroy (1912-2000), met wie Fritz later bevriend raakte.

Van het dagboek van Vanderpyl zijn slechts enkele fragmenten ooit gepubliceerd, overigens op zeer onnauwkeurige wijze. De rest is nooit in het licht gegeven, evenmin als de brieven en het grootste deel van de memoires. Deze duizenden pagina’s bieden een brede blik op het literaire en culturele Parijs van de jaren 1900-1960 en op het rusteloze privéleven van een kleurrijke man.

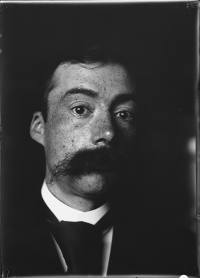

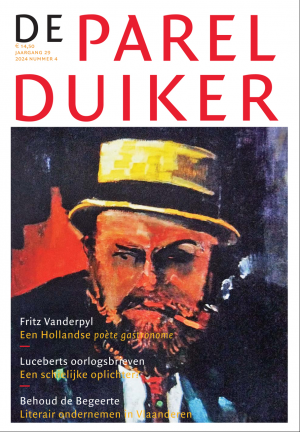

Naast de alinea’s die Vanderpyl heeft neergepend in zijn dagboek bevatten de cahiers honderden documenten, gaande van brieven van bekende en minder bekende mensen over uitnodigingen en foto’s van naasten tot tekeningen of pastels van bijvoorbeeld Foujita (1886-1968) of Lodewijk Schelfhout (1881-1943). Aan de hand van al deze documenten heb ik tot nu toe een paar artikelen in het Frans en in het Nederlands over het leven en het werk van Vanderpyl gepubliceerd, online en vrij recent in het tijdschrift De Parelduiker (oktober 2024, cover: portret van Vanderpyl door Vlaminck). Nu denk ik aan een reeks artikelen die gefocust zullen zijn op vrienden van Vanderpyl, een periode uit zijn leven of een belangrijke thematiek:

- een essay over James Joyce aan de hand van de getuigenissen die Fritz heeft opgetekend en enkele ongepubliceerde brieven van de Ier en van zijn dochter Lucia;

- een essay over de banden van Fritz met andere Engelstalige schrijvers (Pound, Eliot, Jack London, Jan en Cora Gordon, Wyndham Lewis...) en over zijn eigen publicaties in de Engelse taal;

- een essay over de banden die Fritz onderhield met de Abbaye de Créteil, de kunstenaarskolonie die zijn eerste Franse bundel in 1907 heeft gepubliceerd (hij was goed bevriend met enkele leden van de Abbaye, met name de auteurs Georges Duhamel en Charles Vildrac, en ook met de kunstschilder Albert Gleizes);

- een essay over de banden die Fritz onderhield met de Abbaye de Créteil, de kunstenaarskolonie die zijn eerste Franse bundel in 1907 heeft gepubliceerd (hij was goed bevriend met enkele leden van de Abbaye, met name de auteurs Georges Duhamel en Charles Vildrac, en ook met de kunstschilder Albert Gleizes);

- een artikel over Fritz Vanderpyl tijdens WOI: zijn ervaring in het Vreemdelingenlegioen, zijn merkwaardige poëziebundel Mon chant de guerre uit 1917, enz.;

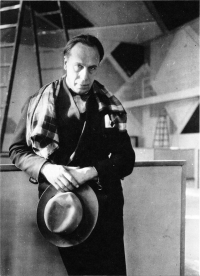

- een artikel over zijn kunstverzameling en over de tientalen portretten die ooit van hem zijn gemaakt (Raoul Dufy, André Derain, Maurice de Vlaminck, Moïse Kisling en veel anderen hebben hem geportretteerd…);

- een artikel over zijn tegendraadse esthetische opvattingen aangaande de schilderkunst, die wellicht niet los te koppelen zijn van zijn antisemitisme;

- een artikel over Vanderpyl en het futurisme: hij kende Filippo Tommaso Marineti, Gino Severini, en hij was vooral een boezemvriend van de dichter en kunstschilder Ardengo Soffici… Voor Soffici moet ik ooit naar Florence waar zijn archief ligt, dat onder andere brieven van Vanderpyl bevat en het dagboek dat de Italiaan bijgehouden heeft in de tijd dat zij elkaar bijna dagelijks in Parijs zagen, namelijk tijdens het, voor de schilderkunst, zo belangrijke eerste decennium van de 20ste eeuw.

Tot nu toe heeft mijn queeste mij natuurlijk naar de Provence, naar Den Haag, naar Amsterdam, naar Maastricht (archief van Rolduc) en naar Parijs gebracht, maar ook naar Normandië en naar Oost-Frankrijk. Het meest aangename aan dit onderzoek is wellicht het feit dat alle deuren opengaan zodra ik de naam Vanderpyl noem. En bijna alle mensen staan ook open. In zekere zin leid ik tegenwoordig via de Hagenaar een soort dubbelleven.

In Granville in Normandië werd ik verwelkomd door de directeur van het museum Richard Anacréon (foto); ik mocht de zalen en het magazijn bezoeken waar enkele schilderijen bewaard worden van vrienden van Vanderpyl, alsook werken die ooit in zijn bezit waren, zoals de aquarel uit 1916 van Apollinaire die ‘À mon ami Fritz Vanderpyl’ is opgedragen. Brieven van en aan Vanderpyl mocht ik ter plaatse raadplegen. Dezelfde ontvangst kreeg ik in het museum Auguste Chabaud, waar ook documenten te vinden zijn; en buiten het dorp bezocht ik het domein waar de wijnboer-kunstenaar Chabaud woonde en werkte. In zijn atelier, waar de tijd lijkt stil te staan, hangen nog steeds tientallen werken van zijn hand.

Gedenkwaardige dagen mocht ik ook met mijn Haagse vrouw in het departement Doubs meemaken. Eind jaren ’30 raakte Vanderpyl namelijk bevriend met de al genoemde Pierre Jouffroy, een jonge kunstschilder afkomstig uit de streek van Gustave Courbet. In de jaren ’50 kocht Jouffroy de bouwval van een Middeleeuws kasteel dat nu zo eruitziet:

Tegenwoordig is het in het bezit van de drie kinderen van deze zeer getalenteerde schilder van stillevens – ze hebben alle drie Vanderpyl vrij goed gekend; Christian, de zoon, is het laatste levende petekind van de Hagenaar. Na het bezoek aan de rijk gedecoreerde zalen van het kasteel, waar een portret door Antoon Van Dyck hangt naast enkele Courbets en twee schilderijen uit de school van Frans Hals, werden we, een dag later, op champagne en een heerlijke lunch getrakteerd. De 130 brieven van Vanderpyl aan de Jouffroys, die in het bezit zijn van de familie, mocht ik fotograferen. Deze brede briefwisseling geeft de denkbeelden van de kunstcriticus en de invloed die hij op een jonge kunstenaar kon uitoefenen heel goed weer.

Niet veel later mocht ik een andere merkwaardige ontmoeting beleven, weer in een dorpje in de Provence. Tijdens WOI beschouwde Vanderpyl zichzelf als een van de allerlelijkste soldaten van het Franse leger – Paul Léautaud vond hij misschien nog lelijker –, maar dat weerhield hem er niet van dames te versieren. Nog op hoge leeftijd heeft hij hartstochtelijke buitenechtelijke relaties onderhouden. Zijn fijnbespraaktheid, zijn fantastische geheugen, het feit dat hij de beroemdste schrijvers en schilders had gekend – dit alles maakte blijkbaar indruk op nog vrij jonge rijke dames. Zo had hij tot in de jaren ’40 een verhouding met Marie Bonheur, een wandtapijtmaakster die eigenaresse werd – ja, ook zij – van een kasteel. Niet in Oost-Frankrijk maar midden in een dorpje in de Vaucluse.

brief van Marie Bonheur aan Vanderpyl (fragment)

De brieven van deze verliefde kunstenares spreken boekdelen. Uiteindelijk trouwde ze in Londen met een veel jongere man van Sri Lankaanse komaf. Ongeveer twintig jaar later, en ondanks het feit dat hij al gehuwd was, trouwde deze man, maar nu in Frankrijk, met een nichtje van zijn echtgenote, de oud-minnares van Fritz. De jonge schoonheid was amper twintig. Bij dit nichtje, dat wijnboerin werd in de Vaucluse en nu 82 is, ben ik in juni dit jaar zomaar langs geweest. Ik had haar telefoonnummer niet; een vriendin uit de streek kwam via via op haar adres. Deze vrouw kon zich Vanderpyl heel goed herinneren. Ik liep met haar mee naar de zolder van haar bescheiden huis en de rest van de middag hebben we de inhoud van drie dozen, die ze al een halve eeuw niet meer open had gemaakt, bestudeerd. Te voorschijn kwamen onder het stof honderden tekeningen en schetsen van haar tante Marie Bonheur, waarvan vrij veel het kasteel uitbeelden in de tijd dat Vanderpyl daar vertoefde, maar ook een tiental portretten van hem (foto). Bij een volgend bezoek gaan we kijken naar de honderden foto’s die Christine Jayewardene uit de jaren ’40-’60 in haar bezit heeft.

De brieven van deze verliefde kunstenares spreken boekdelen. Uiteindelijk trouwde ze in Londen met een veel jongere man van Sri Lankaanse komaf. Ongeveer twintig jaar later, en ondanks het feit dat hij al gehuwd was, trouwde deze man, maar nu in Frankrijk, met een nichtje van zijn echtgenote, de oud-minnares van Fritz. De jonge schoonheid was amper twintig. Bij dit nichtje, dat wijnboerin werd in de Vaucluse en nu 82 is, ben ik in juni dit jaar zomaar langs geweest. Ik had haar telefoonnummer niet; een vriendin uit de streek kwam via via op haar adres. Deze vrouw kon zich Vanderpyl heel goed herinneren. Ik liep met haar mee naar de zolder van haar bescheiden huis en de rest van de middag hebben we de inhoud van drie dozen, die ze al een halve eeuw niet meer open had gemaakt, bestudeerd. Te voorschijn kwamen onder het stof honderden tekeningen en schetsen van haar tante Marie Bonheur, waarvan vrij veel het kasteel uitbeelden in de tijd dat Vanderpyl daar vertoefde, maar ook een tiental portretten van hem (foto). Bij een volgend bezoek gaan we kijken naar de honderden foto’s die Christine Jayewardene uit de jaren ’40-’60 in haar bezit heeft.

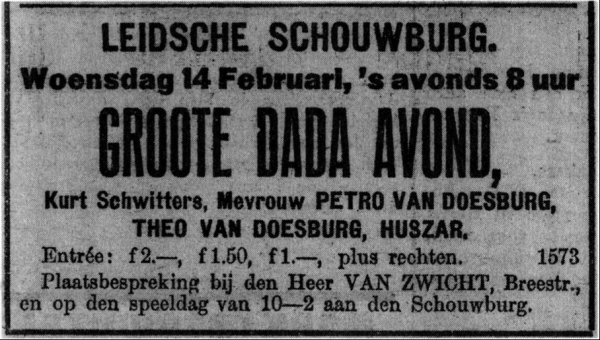

Momenteel ben ik met een nieuw artikel over Vanderpyl bezig. Het behandelt de vriendschap/vijandschap tussen Fritz en Guillaume Apollinaire. Waarom vriendschap/vijandschap? Vanderpyl, die geen makkelijke man was, is met veel landgenoten en buitenlanders bevriend geraakt, maar hij maakte ruzie met nog veel meer mensen. Picasso, Van Dongen en menig ander konden ervan getuigen. Gelukkig kwam het toch af en toe tot een verzoening. Nog kort voor de dood van de auteur van Alcools op 9 november 1918 hadden Guillaume en Fritz ruzie met elkaar op straat, zo blijkt uit een fragment uit het ‘Mémorial sans dates’.

In het archief van Vanderpyl treft men helaas geen foto van Apollinaire aan. Een schets (van zijn hand?) zou een portret van Apollinaire kunnen voorstellen. En op een los papiertje staan wel in het handschrift van Guillaume en met zijn handtekening twee korte gedichten te lezen. Het gaat om een soort kladversie van twee opdrachten voor Marthe Roux (1890-1981), die de dichter even later in boeken van hem zou aanbrengen. Deze vrouw, die verkeerde in selecte kringen, werd verliefd op Apollinaire, maar hij had al andere vrouwen in het vizier. Ze vond troost op de schouder van Fritz, die een boezemvriend werd. Over deze flirt van Apollinaire is nog niet zoveel bekend; daaromtrent bevat het archief van Fritz waardevol materiaal.

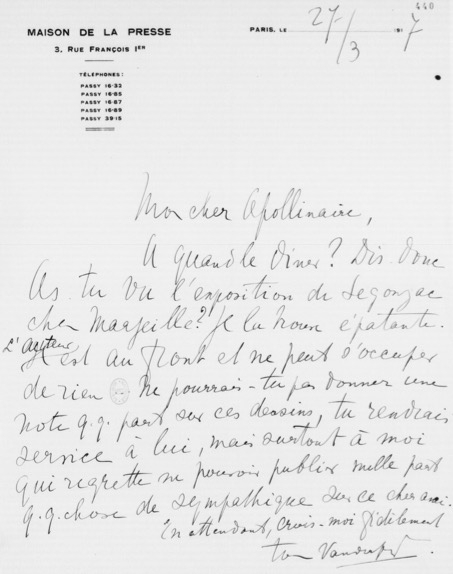

Enkele brieven van Vanderpyl aan Apollinaire zijn bewaard gebleven (bron: Gallica). De galeriehouder Gérard Conoir vertelde me dat hij ooit, ergens eind jaren ’50, Vanderpyl in zijn werkkamer zag, die een lint tussen duim en wijsvinger hield waaraan een pakje epistels bungelde: ‘Les lettres que m’a adressées Apollinaire’, zei de oude man. Als het verhaal klopt, dan zijn deze brieven verloren gegaan.

Hier de eerste vermelding van de naam Apollinaire in het dagboek van Fritz en zijn adres in een adresboekje van Apollinaire:

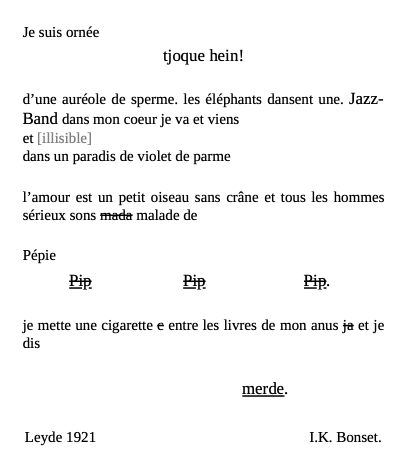

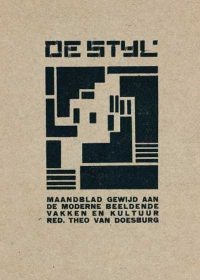

Een korte rijmbrief of gelegenheidsgedicht van Guillaume heeft Fritz wel gepubliceerd in het eerste nummer van zijn tijdschrift L’Arbitraire.

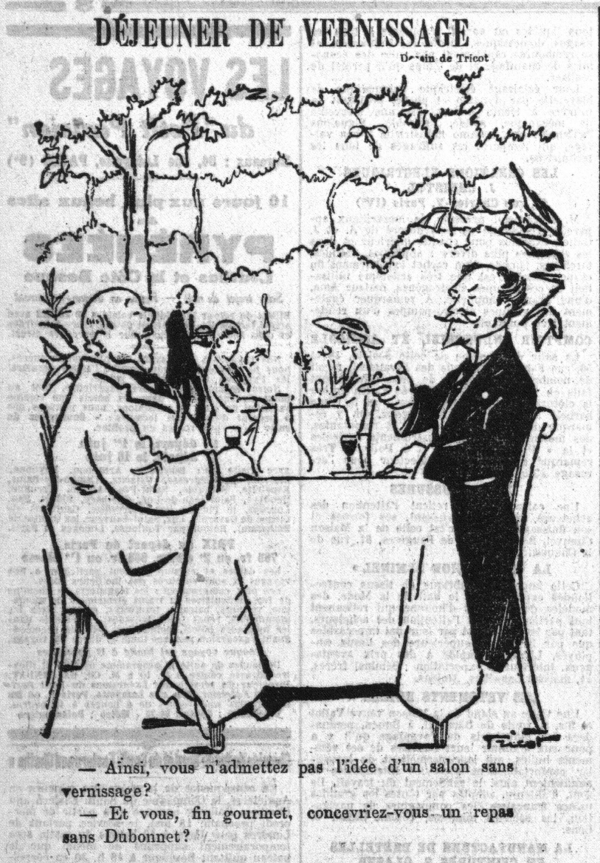

De naam Apollinaire komt zeventien keer voor in de memoires van de Hagenaar en meer dan tachtig keer in zijn dagboek. Deze gegevens zullen zeker niet het beeld dat de meeste lezers van de illustere auteur koesteren ingrijpend veranderen. Nochtans zijn enkele citaten het vermelden waard en het geheel biedt de mogelijkheid om een pakkend verhaal te vertellen. De twee mannen zagen elkaar af en toe rond 1905. Maar het is pas op 6 juni 1906 dat ze een echt gesprek voeren. Eerst treffen ze elkaars in cafés, daarna nodigen ze elkaar uit om te gaan eten. Ze koken allebei graag en zijn echte gourmets. Behalve in de literaire tijdschriften waar hun beider naam in de inhoudsopgave prijkt, vind je ze bijvoorbeeld ook samen terug in een luxe-uitgave over gastronomie (foto).

De naam Apollinaire komt zeventien keer voor in de memoires van de Hagenaar en meer dan tachtig keer in zijn dagboek. Deze gegevens zullen zeker niet het beeld dat de meeste lezers van de illustere auteur koesteren ingrijpend veranderen. Nochtans zijn enkele citaten het vermelden waard en het geheel biedt de mogelijkheid om een pakkend verhaal te vertellen. De twee mannen zagen elkaar af en toe rond 1905. Maar het is pas op 6 juni 1906 dat ze een echt gesprek voeren. Eerst treffen ze elkaars in cafés, daarna nodigen ze elkaar uit om te gaan eten. Ze koken allebei graag en zijn echte gourmets. Behalve in de literaire tijdschriften waar hun beider naam in de inhoudsopgave prijkt, vind je ze bijvoorbeeld ook samen terug in een luxe-uitgave over gastronomie (foto).

De frappante wispelturigheid van de Hollander komt geregeld tot uitdrukking als hij het onderwerp Apollinaire aansnijdt: tijdens de overstroming van de Seine in 1910 maakt hij zich zorgen over zijn vriend, die zijn appartement niet meer in kan; op andere momenten wenst hij hem te vergiftigen. Fritz twijfelt überhaupt aan de kwaliteit van de poëzie en van de kunstkritieken van zijn vriend.

Op 11 juni 1911 schrijft Vanderpyl in zijn dagboek dat het stukje over hem dat in de krant L’Intransigeant op 30 mei is verschenen vermoedelijk van de hand van Apollinaire is. Het zou dan een paar onbekende alinea’s van de roemrijke auteur betreffen. In een literair werk dat beslist wel van Guillaume is, namelijk een verhaal uit L’Hérésiarque et Cie, komt een gids voor die hoogstvermoedelijk op Vanderpyl geïnspireerd is.

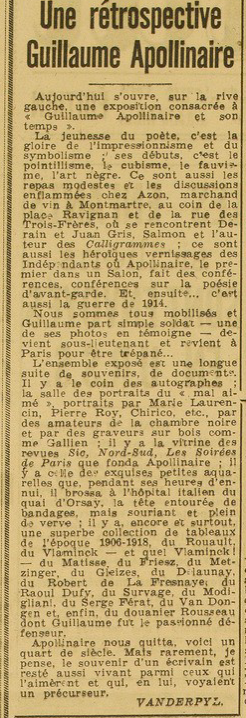

Paris-Midi, 23/12/1943, p. 2

Van zijn kant heeft Fritz, in zijn dagboek, op twee plekken ironische c.q. humoristische dichtregels aan Apollinaire gewijd. Men treft ook in zijn archief een mooi, absurdistisch prozagedicht over hem aan, maar in zijn laatste jaren wist Fritz niet meer zeker of hij het wel zelf had geschreven.

Van zijn kant heeft Fritz, in zijn dagboek, op twee plekken ironische c.q. humoristische dichtregels aan Apollinaire gewijd. Men treft ook in zijn archief een mooi, absurdistisch prozagedicht over hem aan, maar in zijn laatste jaren wist Fritz niet meer zeker of hij het wel zelf had geschreven.

We hebben gezien dat Vanderpyl een zekere invloed op kunstschilders en galeriehouders heeft uitgeoefend en dat geld ook voor jonge auteurs. Kort na WOII heeft hij zich bijvoorbeeld ontfermd over de getalenteerde Georges Vergnes (1922-2000), een schrijver die onder andere La Vie passionnée de Guillaume Apollinaire in 1958 zou publiceren. Geen toeval. In dit boek komt Vanderpyl vrij vaak voor in het gezelschap van Picasso, Vlaminck, Derain, etc.

Over Apollinaire en Vanderpyl kunt u hopelijk binnenkort meer vernemen in een paar publicaties. Een zekere bitterheid was de Hagenaar niet vreemd toen hij opmerkte dat de esthetische opvattingen van zijn vriend, ondanks zijn vroege dood, meer succes waren gaan genieten dan zijn eigen visies. Desondanks is Fritz zijn herinneringen aan hem blijven koesteren, zoals enkele kronieken bewijzen.

En nu stel ik voor, om het jaar af te sluiten, een aperitiefje te gaan drinken. Heeft iemand een bezwaar tegen een glaasje Dubonnet en compagnie de Vanderpyl?

‘Déjeuner de vernissage’, Le Matin (en in andere dagbladen, dessin de Tricot), 12 mei 1921, p. 4.

Reclame voor het aperitief Dubonnet (Bron: Gallica).

Vanderpyl (links): ‘Dus je accepteert het idee van een Salon zonder vernissage niet?’

Louis Vauxcelles (rechts), een van de voornaamste kunstcriticus uit die tijd:

‘En jij, fijnproever, kun jij je een maaltijd zonder Dubonnet voorstellen?’

Ik dank u voor uw belangstelling.

Daniel Cunin

Fritz Vanderpyl, ‘Poèmes: ‘‘Avril dans la rue de la montagne Sainte-Geneviève’’; ‘‘Banlieue parisienne’’, pour Maurice Robin; ‘‘Beethoven’’, pour Ardengo Soffici’, Vers et Prose, juni-juli-augustus 1908, p. 115-117.

(Onder zijn naam worden twee van zijn vrienden genoemd: Apollinaire en Salmon)