Âmes solitaires

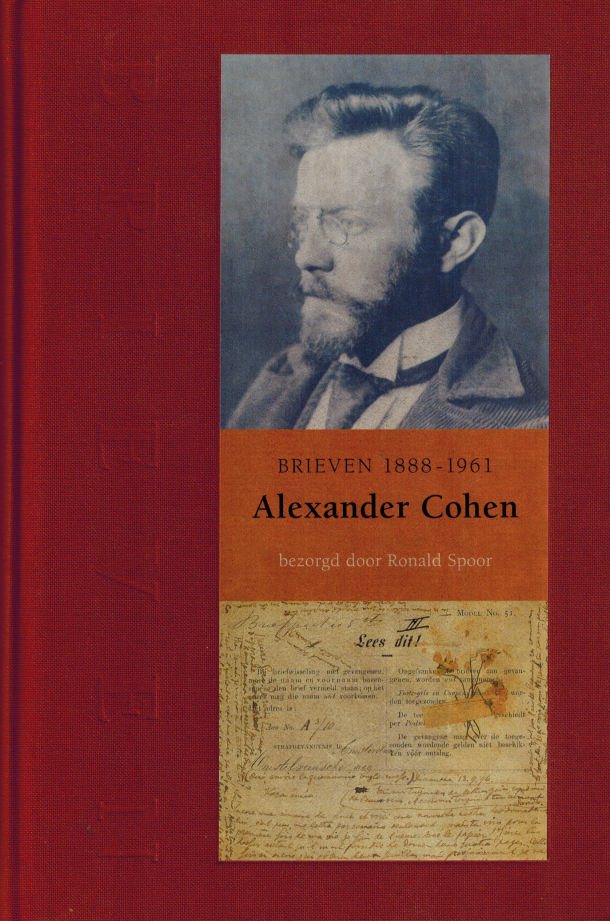

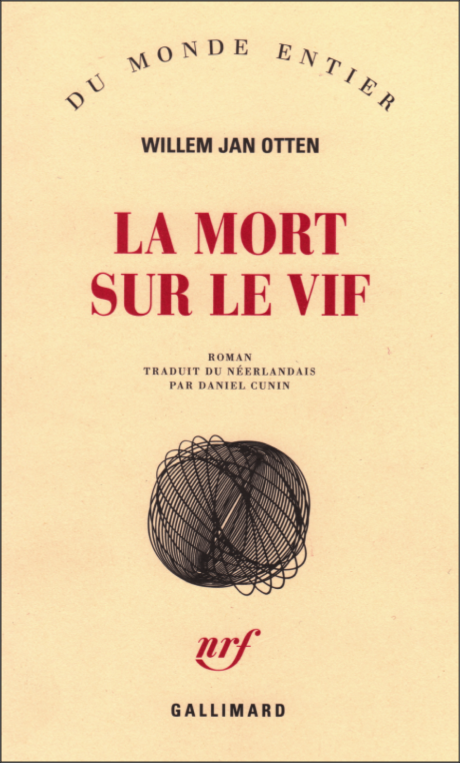

Alexandre Cohen

Nouveaux textes et témoignages

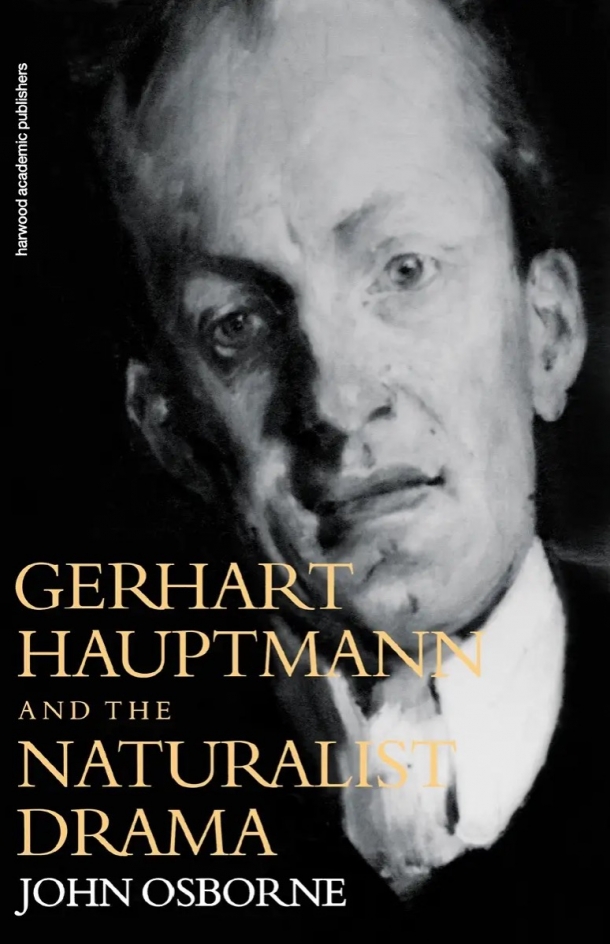

L’arrestation d’Alexandre Cohen, « le raté de la littérature anarchiste » selon un journaliste de l’époque (« Réveil anarchiste. L’organisation révolutionnaire à Londres », Le Matin, 29 juin 1894), le 10 décembre 1893 va placer ce petit Juif hollandais sous les feux de l’actualité. L’attentat d’Auguste Vaillant commit la veille à la Chambre des députés explique la répression qui s’abat sur certaines figures de la mouvance libertaire et qui se traduira par le fameux procès des Trente, les trente au nombre desquels on compte justement le publiciste né en Frise en 1864. Âmes solitaires, la pièce de Gerhart Hauptmann qu’il venait de traduire, devant être jouée le jour même, la préfecture de police décide d’interdire cette représentation. Bien qu’ils contiennent quelques approximations, les documents qui suivent illustrent l’agitation que suscitèrent ces décisions. Commençons par un article paru justement le 9 décembre en page 2 du quotidien Le Matin : pour en savoir plus sur cette pièce de théâtre et sur son auteur, le journaliste anonyme s’est adressé à un Cohen encore bien insouciant.

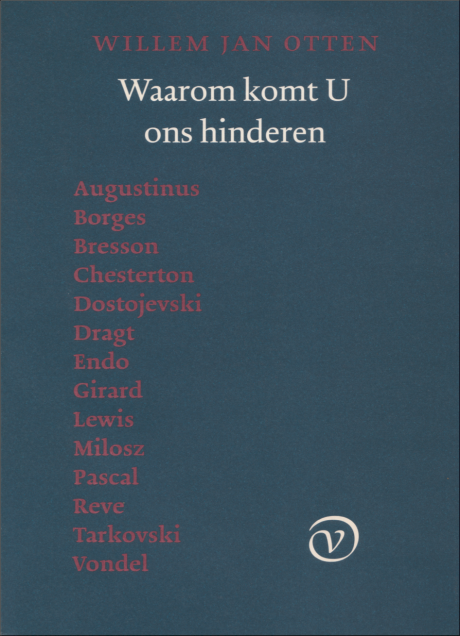

GERHART HAUPTMANN

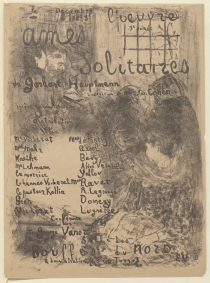

Âmes solitaires – Une représentation unique - Aperçu sur l’œuvre

affiche signée Édouard Vuillard, 1893

À la veille de la première et unique représentation, au théâtre de l’Œuvre, d’Âmes solitaires (Einsame Menschen), drame de Gerhart Hauptmann, nous sommes allés demander à M. Alexandre Cohen quelques détails sur la pièce qu’il a traduite (son nom figure sur l’affiche ci-contre), ainsi que des renseignements biographiques et littéraires sur Hauptmann.

À la veille de la première et unique représentation, au théâtre de l’Œuvre, d’Âmes solitaires (Einsame Menschen), drame de Gerhart Hauptmann, nous sommes allés demander à M. Alexandre Cohen quelques détails sur la pièce qu’il a traduite (son nom figure sur l’affiche ci-contre), ainsi que des renseignements biographiques et littéraires sur Hauptmann.

M. Cohen, qui vient d’écrire pour sa traduction une notice sur l’œuvre de Hauptmann, a bien voulu nous en communiquer quelques extraits, outre une brève analyse d’Âmes solitaires.

Ce drame a pour théâtre la petite ville de Friedrichshagen, près de Berlin. Le docteur Johannès Vockerat et Katherine, âme très douce, mais intelligence peu compréhensive, sont mariés depuis un an lorsque le peintre Braun, un ami de la maison, les met en relations avec Anna Mahr, une jeune Russe, étudiante à l’Université de Zurich, de passage à Berlin.

Johannès, très impressionné par le savoir et l’indépendance de la jeune tille, lui offre l’hospitalité. Sans que leur union cesse d’être chaste, mille affinités lient bientôt ces deux êtres d’élection. Par contraste, Johannès trouve sa femme de plus en plus insignifiante et, involontairement, le lui fait sentir parfois.

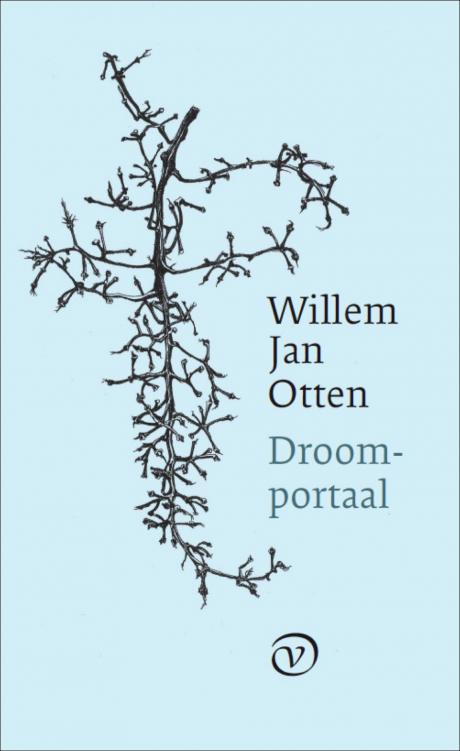

Page de titre de l’édition des Âmes solitaires

Mme Vockerat mère, en visite chez son fils depuis les couches de Katherine, se désespère de voir celle-ci s’étioler. Elle morigène son fils, demande impérieusement le départ d’Anna. Mais Johannès ne peut plus vivre sans Mlle Mahr. Déjà, une fois, qu’elle était sur le point de partir et qu’elle avait fait ses adieux, Johannès, qui l’accompagnait à la gare, l’avait ramenée à la maison.

Mme Vockerat mère, en visite chez son fils depuis les couches de Katherine, se désespère de voir celle-ci s’étioler. Elle morigène son fils, demande impérieusement le départ d’Anna. Mais Johannès ne peut plus vivre sans Mlle Mahr. Déjà, une fois, qu’elle était sur le point de partir et qu’elle avait fait ses adieux, Johannès, qui l’accompagnait à la gare, l’avait ramenée à la maison.

Mme Vockerat, affolée, appelle, par dépêche, son mari. Il arrive à l’insu de Johannès qu’il essaie de détourner du chemin « qui conduit à la perdition ». Entre temps, Anna Mahr, sur les instances de Mme Vockerat mère, se décide à partir. Johannès, désespéré et trop las pour vaincre le dégoût que lui inspire désormais l’existence, se jette à l’eau. Les quatrième et cinquième actes surtout sont d’une puissante action dramatique, et la pièce, jouée d’abord par la Freie Buehne, reprise ensuite par le Deutsche Theater, a obtenu un grand succès à Berlin.

Ajoutons qu’elle est le premier drame de Gerhart Hauptmann, par ordre chronologique.

Les autres pièces de Hauptmann sont la Fête de la Réconciliation (Das Friedensfest), les Tisserands (Die Weber), joués au Théâtre-Libre l’hiver dernier ; puis Confrère Crampton (College Crampton) et la Fourrure de Castor (Der Biberpelz), deux comédies, et enfin Hannele.

Écrivain fécond

Voici, sur Hauptmann, les détails que nous a donnés notre interlocuteur : M. Gerhart Hauptmann est né le 15 novembre 1862, à Salzbrunn, dans la Silésie prussienne ; il a donc 31 ans et une œuvre déjà considérable à son actif. Après avoir terminé ses études au lycée, il suivit les cours des universités d’Iéna et de Berlin et s’occupa quelque peu de sculpture. De 1883 à 1885, il habita la Suisse et l’Italie, où, en 1885, il composait un poème mythique : Sort de Prométides (Prometidenlos).

Une des pages de la traduction de Cohen

Dès lors, il se voua définitivement aux lettres, et, après avoir recueilli ses nouvelles et vers de jeunesse dans un volume intitulé le Livre bariolé (Das bunte Buch), il entreprit son œuvre dramatique, de prime abord par : Avant le lever du Soleil (Vor Sonnenaufgang), que la Freie Buehne joua le 26 octobre 1889 sur le Lessing-Theater de Berlin. – Hauptmann s’y manifesta l’un des protagonistes de l’école réaliste naissante, rebellée contre les défaillants détenteurs de l’idéalisme schillérien.

Dès lors, il se voua définitivement aux lettres, et, après avoir recueilli ses nouvelles et vers de jeunesse dans un volume intitulé le Livre bariolé (Das bunte Buch), il entreprit son œuvre dramatique, de prime abord par : Avant le lever du Soleil (Vor Sonnenaufgang), que la Freie Buehne joua le 26 octobre 1889 sur le Lessing-Theater de Berlin. – Hauptmann s’y manifesta l’un des protagonistes de l’école réaliste naissante, rebellée contre les défaillants détenteurs de l’idéalisme schillérien.

Mais le réalisme un peu médanien de Vor Sonnenaufgang n’a plus guère le suffrage de Hauptmann, soucieux aujourd’hui de restituer des conflits intellectuels ou de vastes phénomènes sociaux.

Hauptmann est aujourd’hui une des personnalités les plus accentuées, une des intelligences les plus fécondes d’une littérature qui peut se targuer haut d’écrivains comme Max Halbe, Otto Erich Hartleben, Johannès Schlaf, Bruno Wille, Julius et Heinrich Hart, Wilhelm Bolxhe, etc.

Indemnes de la manie de la démonstration, pures de toute emphase, fortes de réalité, les pièces de Gerhart Hauptmann sont pénétrées d’un esprit libertaire jusqu’à l’anarchisme, et un espoir de meilleur et proche avenir émane de toute cette œuvre dont la première manifestation porte ce titre augural : Avant le lever du Soleil.

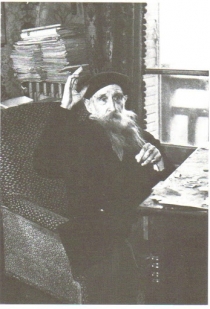

Gerhart Hauptmann par Lovis Corinth (1900)

PAROLE À LUGNÉ-POE

Lugné-Poe, le célèbre metteur en scène, revient dans ses mémoires sur ces journées mouvementées : La parade. Acrobaties, souvenirs et impressions de théâtre. 1894-1902 (Paris, Gallimard, 1931, p. 64-65, les notes sont de lui). Notons que Cohen ne fut pas expulsé tout de suite. S’il avait effectivement déjà traduit à l’époque quelques pages de Multatuli, le volume des Pages choisies ne verra le jour qu’en 1901. Quant à son ami Émile Henry, il commit son attentat au café Terminus seulement le 12 février 1894. Alexandre Cohen connaissait Lugné-Poe depuis un certain temps ; il avait fait partie des figurants – « avec Fénéon, avec Barrucand, avec plus ou moins tous les collaborateurs de L’En-dehors, et avec une équipe de fidèles du Père Peinard » – dans le quatrième acte de L’Ennemi du peuple d’Ibsen joué le 11 novembre de la même année.

[… ] La troupe rentra à Paris préparer Âmes solitaires, de Gerhardt Hauptmann (traduction d’Alexandre Cohen). Vingt-quatre heures, je m’absentai à Rotterdam voir Mlle Sara de Swart (1), l’amie qui s’était révélée et avait promis de nous aider à tourner en Hollande le mois suivant.

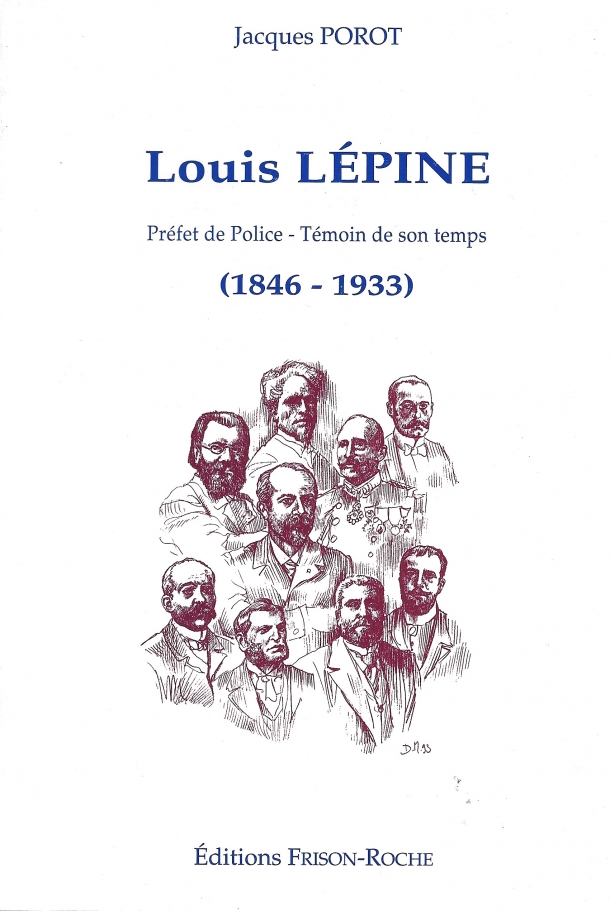

Âmes solitaires fut le troisième spectacle en 1893. Le traducteur, Alexandre Cohen, était réputé anarchiste et les événements s’étaient précipités. Non seulement il y avait eu la bombe d’Émile Henry, mais les arrestations s’étaient multipliées et on expulsait les libertaires étrangers. Alexandre Cohen, Hollandais, déjà pas très en odeur nationale chez lui – n’avait-il pas traduit Multatuli ? – fut expulsé le matin même de la répétition générale d’Âmes solitaires, et la pièce (de Gerhardt Hauptmann, l’auteur des Tisserands) fut interdite par ordre de la police. Pour la première fois de ma vie, je dus me débrouiller dans les bureaux de la préfecture pour obtenir l’autorisation de jouer au moins en répétition générale. Malheureusement, Lépine, préfet, « Mossieu Lépine, si j’ose m’exprimer ainsi » (comme disait Rodolphe Salis), ne montra jamais de goût pour les lettres ou les arts. Il en résulta une première ratée à Paris, mais combien mouvementée à Bruxelles, où elle resta le lendemain. Rien cependant de très révolutionnaire dans cette bonne pièce de Gerhardt Hauptmann écrite en marge de Rosmersholm.

Âmes solitaires fut le troisième spectacle en 1893. Le traducteur, Alexandre Cohen, était réputé anarchiste et les événements s’étaient précipités. Non seulement il y avait eu la bombe d’Émile Henry, mais les arrestations s’étaient multipliées et on expulsait les libertaires étrangers. Alexandre Cohen, Hollandais, déjà pas très en odeur nationale chez lui – n’avait-il pas traduit Multatuli ? – fut expulsé le matin même de la répétition générale d’Âmes solitaires, et la pièce (de Gerhardt Hauptmann, l’auteur des Tisserands) fut interdite par ordre de la police. Pour la première fois de ma vie, je dus me débrouiller dans les bureaux de la préfecture pour obtenir l’autorisation de jouer au moins en répétition générale. Malheureusement, Lépine, préfet, « Mossieu Lépine, si j’ose m’exprimer ainsi » (comme disait Rodolphe Salis), ne montra jamais de goût pour les lettres ou les arts. Il en résulta une première ratée à Paris, mais combien mouvementée à Bruxelles, où elle resta le lendemain. Rien cependant de très révolutionnaire dans cette bonne pièce de Gerhardt Hauptmann écrite en marge de Rosmersholm.

Mais Âmes solitaires avait été interdite parce que le gouvernement ayant expulsé son traducteur, il « redoutait les manifestations de sympathie que cela pouvait entraîner ! »

La pièce ne valait certainement pas Les Tisserands. Elle nous servit cependant pour la première tournée de l’« Œuvre ». Nous jouâmes Âmes solitaires à Bruxelles, puis à Amsterdam, avec Rosmersholm et Un Ennemi du Peuple. Cette fois, ce fut Roland de Marès, l’écrivain belge, qui, avec peut-être plus d’éloquence que de poésie, défendit la cause sacrée de l’internationalisme devant un public parfaitement indifférent.

De Rotterdam ensuite, ou furent joués La Dame de la Mer et Pelléas et Mélisande, nous revînmes à Bruxelles, à Liège, à La Haye, grâce toujours à la protection de Sara de Swart. Finalement à Rotterdam, Maeterlinck étant présent, on donna Pelléas. À La Haye, le professeur Van Hamel, le champion des lettres françaises en Hollande (2), prit la parole en l’honneur de l’auteur.

S. de Swart, par G.H. Breitner

(1) La figure de Sara de Swart reste attachée à l’histoire de l’Art et de la littérature symboliste française en Hollande : certainement autant que Philippe Zilcken, l’ami de Verlaine, le critique connu, Sara de Swart ne doit pas être oubliée. Sara de Swart, de ses deniers, aida non seulement L'Œuvre, mais particulièrement le Théâtre de Maeterlinck, comme elle aida les poëtes à être traduits et imprimés. C’est elle qui nous mit en rapport avec la petite équipe des critiques de poëtes hollandais (dont J. de Meester), qui cherchaient à se rapprocher des nôtres. Il y avait là C.F. Van der Horst, Jolles – esprit charmant et paradoxal –, le peintre Toorop, Jan Wet, Franz Mynssen, le docteur Van Horn, qui se multiplièrent pour nous.

(1) La figure de Sara de Swart reste attachée à l’histoire de l’Art et de la littérature symboliste française en Hollande : certainement autant que Philippe Zilcken, l’ami de Verlaine, le critique connu, Sara de Swart ne doit pas être oubliée. Sara de Swart, de ses deniers, aida non seulement L'Œuvre, mais particulièrement le Théâtre de Maeterlinck, comme elle aida les poëtes à être traduits et imprimés. C’est elle qui nous mit en rapport avec la petite équipe des critiques de poëtes hollandais (dont J. de Meester), qui cherchaient à se rapprocher des nôtres. Il y avait là C.F. Van der Horst, Jolles – esprit charmant et paradoxal –, le peintre Toorop, Jan Wet, Franz Mynssen, le docteur Van Horn, qui se multiplièrent pour nous.

(2) Le même qui servit d’interprète au président Kruger à Paris, après la guerre des Boers, lors du pèlerinage de Kruger eu Europe.

RUE LEPIC : ARRESTATION DE COHEN

C'est sous ce titre que le Journal des débats politiques et littéraire rend compte, le 11 décembre 1893, en page 2, des récents événements qui vont changer la vie du publiciste hollandais. Relevons que plusieurs hommes de lettres et artistes ont vécu au 59 de la rue Lepic peu avant 1900 (le peintre et graveur Louis Monziès, l’auteur Paul Brulat...) - mais sans doute pas, pour leur part, au rez-de-chaussée des moineaux.

Sur mandat du préfet de police, M. Archer, commissaire de police, s’est rendu, hier après-midi, 59, rue Lepic, au domicile d’un nommé Alexandre Cohen, âgé de trente-cinq ans, sujet hollandais, qui était, à Paris, le correspondant de plusieurs journaux anarchistes allemands et rédacteur à l’En-Dehors et au Père Peinard.

Il avait été arrêté hier matin avant d’avoir pu faire disparaître les pièces écrites dont il était possesseur.

On a trouvé, au cours de la perquisition faite à son domicile, un revolver de 7 millimètres chargé, quelques tubes en métal paraissant devoir servir de douilles et une correspondance très volumineuse – plus d’un millier de lettres – émanant d’anarchistes militants.

On a trouvé, au cours de la perquisition faite à son domicile, un revolver de 7 millimètres chargé, quelques tubes en métal paraissant devoir servir de douilles et une correspondance très volumineuse – plus d’un millier de lettres – émanant d’anarchistes militants.

C’est dans cette partie de la rue Lepic qui est au-delà de la rue des Abbesses et qui serpente tout autour de la butte Montmartre que se trouve la maison où habitait Cohen.

Il avait là, au sixième, un petit logement, c’est-à-dire une chambre et une cuisine aux proportions exiguës, qu’il payait 200 fr. par an. Nous avons vu son intérieur, encore encombré, dérangé, mis sens dessus dessous par les perquisitions qui y ont été faites dans l’après-midi d’hier. Au mur, sont collées de grandes affiches dont les tons crus et les couleurs voyantes mettent une note de gaieté sur l’ensemble pauvre et terne. Un lit vaste mais tout en désordre occupe une alcôve ; en face, un bureau ; de-ci de-là, deux ou trois chaises, une malle en bois, noire, quelques meubles de mince apparence. Par l’entrebâillement d’une porte apparaît la cuisine sombre et étroite.

Il occupait ce logement depuis un an environ, et rien, d’après ce que nous dit son concierge, rien ne pouvait faire prévoir qu’il dût un jour être arrêté comme anarchiste. Petit, blond, la barbe en collier, habillé sans élégance, mais fort proprement : tel était l’homme au physique. Au moral, il paraissait d’un tempérament nerveux et, parfois, il avait des moments d’exaltation durant lesquels il se livrait à des déclamations emphatiques.

Son genre de vie n’aurait offert aucune particularité digne d’être notée s’il n’avait eu l’habitude de recevoir nuitamment la visite de quelques amis, qui parfois, en montant, faisaient du tapage dans l’escalier. Il y a quelque temps, le concierge lui fit, à ce sujet, des représentations et, à dater de ce jour, les visites nocturnes se firent plus rares. Il travaillait beaucoup la nuit et souvent même sans trop respecter le sommeil du voisin.

Kaya Batut

Depuis deux mois, à peu près, il vivait maritalement avec une jeune femme du nom de Battu (sic). C’est à elle-même que nous nous sommes adressés pour avoir un complément d’information.

Depuis deux mois, à peu près, il vivait maritalement avec une jeune femme du nom de Battu (sic). C’est à elle-même que nous nous sommes adressés pour avoir un complément d’information.

« C’est vers six heures du matin, nous dit-elle, que les agents sont venus nous arrêter, car, moi aussi, j’ai été conduite et enfermée au Dépôt. Après avoir frappé à la porte, l’un d’eux – ils étaient quatre – a crié : ‘‘C’est le facteur !’’ Cohen est alors allé ouvrir la porte ; une fois entrés, ils ont exhibé un mandat et nous ont fait habiller. Puis, après avoir examiné partout, ils nous ont emmenés en voiture. En chemin. Cohen a demandé : ‘‘Pourquoi m’arrête-t-on ?’’ On lui a répondu : ‘‘Le juge d’instruction veut vous avoir à sa disposition.’’

» Arrivés au Dépôt, on nous a séparés. À une heure, je suis revenue ici avec les agents. Ils ont tout scruté, tout fouillé. Ayant trouvé une copie que j’avais faite du Mercure de France, ils m'ont demandé si je me mêlais de politique. Sur ma réponse négative, ils ont écrit au procès-verbal : ‘‘Dit ne pas s’occuper de politique.’’ À cinq heures, ils sont partis, me laissant en liberté.

» Maintenant, pourquoi a-t-on arrêté Cohen ? Je me le demande, et je ne puis trouver à cette question une réponse satisfaisante. Cohen était très libertaire ? Mais est-ce la une raison suffisante pour emprisonner les gens ? Il n’allait jamais aux réunions. Le soir, ou nous promenions ou bien nous allions au café où Cohen retrouvait ses amis.

» Cohen est journaliste. Correspondant du Recht voor Allen, d’Amsterdam, il collabore aussi à un journal du matin. Dernièrement encore, il y avait donné un article sur Gerardt Hauptmann, dont il vient de traduire, pour l’Œuvre, les Âmes solitaires. La répétition générale devait même avoir lieu demain. De plus, en juillet dernier, il avait écrit au Figaro un article sur le socialisme allemand.

Sandro et Kaya, soixante ans plus tard (à Toulon)

En sa qualité d'homme de lettres, il recevait beaucoup de journaux et de brochures. Tenez, voici, par exemple, les Entretiens politiques et littéraires dont on lui faisait régulièrement le service. Voici encore le Mercure de France dont il était un des collaborateurs. Est-ce donc pour cela qu’il a été arrêté ? Cohen est avant tout un littérateur, il n’a jamais considéré la politique qu’en homme de lettres. »

En sa qualité d'homme de lettres, il recevait beaucoup de journaux et de brochures. Tenez, voici, par exemple, les Entretiens politiques et littéraires dont on lui faisait régulièrement le service. Voici encore le Mercure de France dont il était un des collaborateurs. Est-ce donc pour cela qu’il a été arrêté ? Cohen est avant tout un littérateur, il n’a jamais considéré la politique qu’en homme de lettres. »

Contrairement aux affirmations de Mme Battu, nous sommes en mesure d’établir qu’Alexandre Cohen « ne considérait pas seulement la politique en homme de lettres ».

Non pas que son talent d’écrivain et surtout de traducteur ne fût très réel. Outre sa traduction des Âmes solitaires, d’Hautpmann, il a, en effet, traduit en hollandais et en allemand toutes les œuvres de Zola.

Mais s’il consacrait la majeure partie de son temps à ces traductions et à ces travaux littéraires, il assistait assez fréquemment aux réunions publiques du parti socialiste et même du parti anarchiste.

L’an dernier, il prit la parole le 1er mai au meeting de la salle Favié, se disant délégué du parti ouvrier hollandais.

En termes très violents, il déclara qu’à son avis, la « journée de huit heures » ne devait être qu’un prétexte.

« Nous voulons, déclara-t-il, la révolution pour en finir avec ces bourgeois qui nous oppriment depuis cent ans ; nous les égorgerons et nous obtiendrons ainsi l’égalité et la fraternité. »

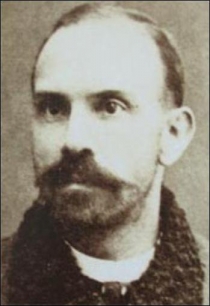

Paul Reclus (1858-1941), ami de Cohen

PAROLE À PAUL RECLUS

LES ANARCHISTES.

PERQUISITIONS & PIÈCE INTERDITE

Le Pays républicain libéral traite lui aussi, le 15 décembre 1893 (aux pages 1-2) des perquisitions menées chez les anarchistes et de l’interdiction de la pièce de théâtre.

La presse s’est adressée à Paul Reclus.

La perquisition pratiquée chez Alexandre Cohen a amené la découverte de papiers tellement importants qu’au lieu d’expulser l’anarchiste hollandais, on s’est empressé de le garder en prison.

Une instruction toute spéciale va être ouverte contre Cohen, sur lequel pèseraient de très graves accusations. M. Paul Reclus, le neveu du célèbre géographe Élisée Reclus dont on connait les opinions anarchistes, est un grand ami d’Alexandre Cohen, et dans les papiers saisis chez celui-ci on a retrouvé beaucoup de pièces le concernant.

Aussi, une perquisition a-t-elle été pratiquée hier matin par M. Bernard, commissaire aux délégations judiciaires, et M. Fédée, officier de paix de la 2e brigade de recherches, au domicile de M. Reclus, 107, rue Lemercier.

Elle a amené la découverte et la saisie d’une assez grande quantité de papiers, dont l’importance sera vérifiée. M. Paul Reclus a été laissé en liberté. Interviewé au sujet de ces perquisitions par un rédacteur du Temps, M. Paul Reclus lui a dit :

Elle a amené la découverte et la saisie d’une assez grande quantité de papiers, dont l’importance sera vérifiée. M. Paul Reclus a été laissé en liberté. Interviewé au sujet de ces perquisitions par un rédacteur du Temps, M. Paul Reclus lui a dit :

« En effet, une perquisition a été opérée chez moi ce matin. On a saisi des brochures, des journaux, et surtout une nombreuse correspondance échangée entre ma femme et moi ; je crois même que le commissaire a emporté un livret de caisse d'’épargne, car je le cherche en vain depuis son départ.

- À quoi attribuez-vous cette perquisition ?

- Je présume que c’est à la suite de la récente explosion qui a eu lieu à la Chambre des députés.

- Croyez-vous, demandons-nous à M. Reclus, que les papiers saisis chez vous ce matin puissent vous faire inquiéter ?

- Vous savez, nous répond notre interlocuteur, qu’on peut toujours inquiéter les gens quand on le veut. J’ai promis de présenter prochainement au juge d'instruction, M. Meyer, une pièce qu’il veut connaître et que je n’ai pas ici.

- Quelle est cette pièce ?

M. Reclus refuse de répondre à cette question. M. Reclus déclare ensuite qu’il exerce la profession d’ingénieur et qu’il est le neveu de M. Élisée Reclus, l’inspirateur du journal anarchiste la Révolte.

- Faites-vous partie d’un groupe anarchiste ?

- Je n’appartiens à aucun groupe, mais j'ai des idées anarchistes. »

La correspondance saisie chez M. Paul Reclus est très volumineuse. La perquisition a été opérée sur commission rogatoire de M. Meyer, juge d’instruction. Tous les papiers saisis ont été transportés au cabinet du juge d’instruction, ou ils vont être examinés.

M. Paul Reclus est le fils de M. Élie Reclus, l’aîné des cinq frères Reclus. Élisée Reclus, son oncle, et lui sont les deux seuls membres de sa famille qui professent des théories anarchistes.

La pièce recherchée serait une lettre que Vaillant, avec qui M. Paul Reclus était en relations, avait adressé à celui-ci. Vaillant avant déclaré à ce juge qu’il avait, quelques jours avant l’attentat du Palais-Bourbon, écrit à M. Paul Reclus, le juge a voulu avoir connaissance de cette lettre, de là la perquisition chez M. Reclus.

Cette perquisition n’aurait d’ailleurs pas amené la découverte de la lettre de Vaillant, mise en lieu sûr par M. Reclus mais que celui-ci aurait promis de remettre au juge.

La préfecture de police vient d’interdire la représentation de Âmes solitaires, de Gerhart Hauptmann, pièce traduite de l’allemand par Alexandre Cohen, l’anarchiste hollandais dont nous avons annoncé l’arrestation.

La représentation devait avoir lieu hier soir, aux Bouffes-du-Nord. On sait que cette représentation, donnée par « l’Œuvre », la société dramatique que dirige M. Lugné-Poe, est privée comme celles qui l’ont précédée.

La préfecture de police a pensé néanmoins, qu’en raison d’événements récents et à cause de la personnalité du traducteur, des manifestations pouvaient se produire, analogues d’ailleurs à celles auxquelles avait donné lieu au même théâtre, la représentation d’Un ennemi du peuple d’Ibsen.

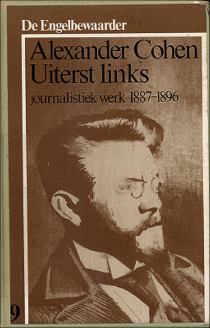

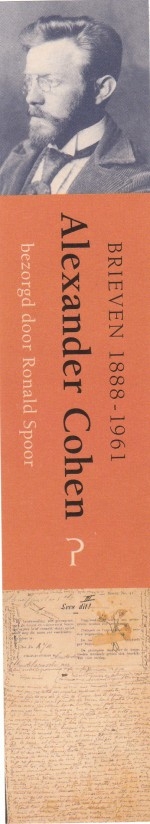

Les lettres de Cohen éditées par Ronald Spoor en 1997

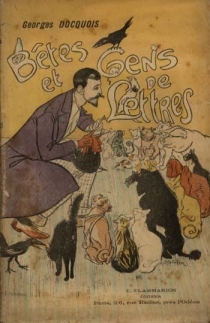

PAROLE À GEORGES DOCQUOIS

Le 12 décembre 1893, le futur auteur des Bêtes et gens de lettres, autrement dit Georges Docquois, revient à la deuxième page du Journal sur cette arrestation.

Il a eu la possibilité de s’entretenir avec Lugné-Poe.

Cohen a traduit des œuvres de Zola en néerlandais, pas en allemand.

L’anarchiste Alexandre Cohen, à l’arrestation duquel M. Archer, commissaire de police, avait procédé avant-hier à minuit (ainsi que, dans notre dernier numéro, nous l’avons annoncé), sera, prochainement, reconduit à la frontière.

L’anarchiste Alexandre Cohen, à l’arrestation duquel M. Archer, commissaire de police, avait procédé avant-hier à minuit (ainsi que, dans notre dernier numéro, nous l’avons annoncé), sera, prochainement, reconduit à la frontière.

Alexandre Cohen est né en Hollande, en 1863, de parents israélites.

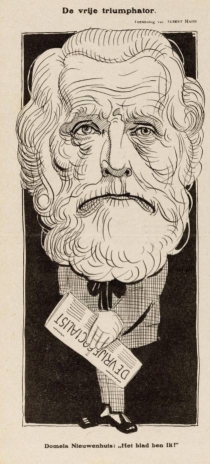

De bonne heure acquis aux idées libertaires, le jeune Cohen entra au Recht voor Allen et devint le secrétaire du socialiste Domela Nieuwenhuis, qui rédige encore ce journal à Amsterdam.

Vers la fin de 1888, Alexandre Cohen insulta dans la rue le vieux roi Guillaume et fut arrêté pour crime de lèse-majesté. Mais il réussit à s’échapper. Après un court séjour en Belgique, il vint à Paris.

Un matin, le directeur de l’En-Dehors vit entrer dans ses bureaux un tout petit bout d’homme ; aux cheveux et à la barbe rouges, abritant derrière un binocle l’inquiète agilité d’un regard nettement intelligent.

Ce petit homme à la mise négligée, portant chemise de flanelle et large chapeau mou, c’était Alexandre Cohen. On le vit bientôt aussi aux bureaux du Père Peinard et de la Révolte.

À cette époque, il donna dans ces trois journaux quelques articles écrits en un français encore balbutiant. Mais Cohen, qui, déjà, savait l’allemand, s’assimila notre langue avec une rapidité tout à fait extraordinaire.

Lugné-Poë, directeur de l’Œuvre, me disait, hier :

- Je ne sais pas, parmi tous vos confrères qui s’occupent de traduire les dramaturges étrangers, je n’en sais pas un qui plus que Cohen possédât « le mot propre ». Vous savez que c’est Cohen qui a traduit la pièce d’Hauptmann, Âmes solitaires, que l’Œuvre va donner demain aux Bouffes-du-Nord.

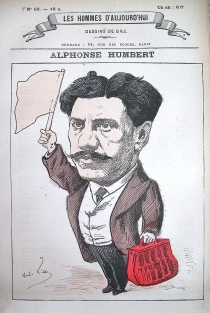

Lugné-Poë possède, encore, de Cohen, la traduction d’une pièce de Bjornson (portrait ci-contre) qu'il montera prochainement. C’est, paraît-il, une traduction admirable.

Lugné-Poë possède, encore, de Cohen, la traduction d’une pièce de Bjornson (portrait ci-contre) qu'il montera prochainement. C’est, paraît-il, une traduction admirable.

Je le veux bien. Ce que je sais, dans tous les cas, c’est que Cohen fit pour un de nos grands journaux du matin deux articles sur les socialistes allemands et les anarchistes de Chicago, dont l’écriture et les idées furent remarquées.

Cohen collabora aussi à l’Idée nouvelle, aux côtés des citoyens Lafargue et Chirac. Il a traduit en allemand les œuvres de Zola. On lui doit la traduction en français de Multatuli.

L’expulsé de demain avait obtenu son admission à domicile et il faisait, depuis longtemps déjà, des démarches pour la naturalisation. Cette préoccupation l’avait quelque peu assagi, dans ces temps derniers. Il s’abstenait de violence en ses écrits ; mais, dans les cafés, il s’amusait trop à prendre les attitudes d’un propagandiste par le fait.

Alexandre Cohen vivait au rez-de-chaussée des moineaux (lisez : au sixième) d’une maison portant le numéro 59, dans la rue Lepic.

Un lit de palissandre dans une alcôve ; devant ce lit, une grande peau de chèvre ; une table toujours chargée de journaux français, allemands et hollandais ; quelques livres sur trois planches ; aux murs, une épreuve du fameux portrait de Ravachol, par Maurin ; une photographie de Domela Nieuwenhuis, des affiches de Chéret et celle que fit Toulouse-Lautrec pour la Reine de joie de Victor Joze. Tel était le mobilier, tel était le décor.

Alexandre Cohen, par Kees van Dongen

PAROLE À JULES CARDANE

L’INTERDICTION D’HIER

À son tour, le journaliste Jules Cardane (Le Figaro, 14 décembre 1893, p. 1-2) porte son attention sur la censure policière.

Compte rendu de ces heures mouvementées pour Lugné-Poe.

La première représentation de la pièce de Gerhardt Hauptmann, Âmes solitaires, traduite de l’allemand par l’anarchiste Alexandre Cohen, arrêté comme suspect au lendemain de l’attentat du Palais-Bourbon, devait être donnée hier soir, au théâtre des Bouffes-du-Nord, sous les auspices de la société l’Œuvre que dirige M. Lugné-Poe. Cette représentation a été frappée d’interdiction par la préfecture de police.

Mais la répétition générale, quoique retardée de deux heures par les démarches des organisateurs, a été autorisée.

À l’heure fixée – une heure – les invités trouvent portes closes. La pièce, disent les uns, a été interdite par ordre du ministère de l’Intérieur. C’est M. Ballet, directeur des Bouffes-du-Nord, disent les autres, qui, craignant pour sa salle, a fermé ses portes.

Jules Cardane

On ne tardera pas, en tout cas, à être exactement renseigné ; M. Lugné-Poe vient, en effet, de partir pour le ministère de l’Inférieur et la préfecture de police afin d’obtenir, sinon l’autorisation de jouer, du moins des explications.

On ne tardera pas, en tout cas, à être exactement renseigné ; M. Lugné-Poe vient, en effet, de partir pour le ministère de l’Inférieur et la préfecture de police afin d’obtenir, sinon l’autorisation de jouer, du moins des explications.

En attendant son retour, des conversations très animées s’engagent chez les marchands de vins ou même, malgré la pluie battante, sur le trottoir, devant le théâtre. Beaucoup de jeunes littérateurs – les mêmes qui figurèrent dans l’Ennemi du peuple – manifestent hautement leur indignation contre l’arrestation d’Alexandre Cohen, qui n’est, affirment-ils, qu’un anarchiste d’opinion « comme tout le monde » !!! mais tout à fait incapable de manipuler des poudres vertes ou de lancer des bombes. Ces messieurs ne se montrent pas moins indignés des procédés du gouvernement qui les oblige à poser, là, les pieds dans la boue et les livre, sans défense, aux attentats du rhume et de la bronchite.

Aussi bien, l’idée d’une protestation, émise on ne sait par qui, est-elle accueillie avec enthousiasme. Les jeunes littérateurs exposent ainsi leurs griefs :

« Nous, soussignés, nous sommes présentés au théâtre des Bouffes-du-Nord, pour assister à la représentation d’Âmes solitaires, pièce de Gerhardt Hauptmann, traduite par notre confrère expulsé – pour nous ne savons quelle raison – Alexandre Cohen ; et, à notre grande surprise, nous nous sommes heurtés à porte close. Nous avons appris que répétition et représentation étaient interdites par ordre ministériel. Nous protestons hautement contre un acte aussi arbitraire, qui n’est justifié ni par les tendances de la pièce, ni par les intentions injustement prêtées au public qui devait y assister, public littéraire et d’invités. »

Les signatures recueillies couvrent bientôt deux feuillets de papier blanc.

Le retour de M. Lugné-Poe, qui a obtenu de la préfecture de police l'autorisation de répéter, rend la protestation sans objet ; mais qu’importe ! on continue de signer…

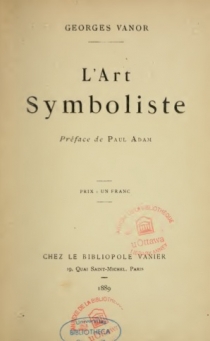

Le public pénètre bientôt dans la salle et s’installe très sagement. Il est trois heures, mais le temps a passé vite à discuter passionnément et l’attente ne semble avoir énervé personne. Le rideau se lève. M. Georges Vanor, le jeune et sympathique conférencier qui doit nous parler d’Hauptmann et expliquer son œuvre, est salué par de longs et vigoureux applaudissements.

Le public pénètre bientôt dans la salle et s’installe très sagement. Il est trois heures, mais le temps a passé vite à discuter passionnément et l’attente ne semble avoir énervé personne. Le rideau se lève. M. Georges Vanor, le jeune et sympathique conférencier qui doit nous parler d’Hauptmann et expliquer son œuvre, est salué par de longs et vigoureux applaudissements.

La chaleur même de cet accueil permettait de juger l’état d'esprit de la salle. Évidemment, la première parole imprudente, le premier mot un peu vif à l’adresse du gouvernement serviraient de prétexte à une de ces manifestations spontanées qui, généralement, finissent en désordre. M. Vanor a très bien senti le péril et s’en est tiré avec beaucoup d’esprit. Il a présenté au public les excuses qui lui étaient dues pour le retard apporté à la représentation, non seulement en son nom personnel et au nom de l’Œuvre, mais aussi au nom du gouvernement et du préfet de police.

Cet heureux début a fait rire et calmé les colères qui ne demandaient qu’à éclater. À peine des applaudissements un peu vifs ont-ils souligné, au passage, les mots… social, socialisme, misère humaine… lorsqu’ils se trouvaient employés par hasard dans des phrases dont le sens était d’ailleurs absolument pacifique.

Toutefois, lorsque, à la fin de sa conférence, M. Vanor a nommé le traducteur, un cri s’est fait entendre à l'orchestre :

« Qu’ils arrêtent Élisée Reclus, s’ils l’osent ! »

Cette apostrophe a été accueillie par des applaudissements frénétiques.

Mlle Reclus, qui se trouvait dans salle avec Mme Cladel, ne s’est associée à cette manifestation.

Quant à la pièce qui semble plutôt luthérienne que révolutionnaire, elle a passé sans encombre et, en raison de ses mérites, a paru généralement ennuyeuse.

Pourquoi la représentation de la pièce de Gerhardt Hauptmann a-t-elle été interdite ? C’est ce que ne s’explique pas très bien M. Lugné-Poe, auprès duquel nous sommes allé nous renseigner durant un entr’acte.

« Je devais d’autant moins m’attendre à cette interdiction, nous a-t-il dit, que, hier même, à quatre heures du soir, la censure me délivrait son visa et que la Préfecture de police autorisait la représentation de la pièce, laquelle d’ailleurs, soit dit entre parenthèses, ne soulève aucunes théories subversives. Alors, quoi ? c’est parce que les Âmes solitaires ont été traduites par M. Cohen, considéré comme anarchiste et arrêté. Mais cette raison existait aussi bien hier qu’aujourd'hui et je ne comprends pas pourquoi on m’a laissé lancer mes invitations et annoncer dans tous les journaux que la pièce passait ce soir.

Lugné-Poe

» Je n’ai même été prévenu qu’indirectement. L’interdiction a été signifiée, non à moi, mais au directeur du théâtre, M. Ballet. Je n’ai connu la nouvelle que vers midi et j’ai dû faire immédiatement les démarches nécessaires pour en avoir la confirmation et connaître les motifs de cette mesure. L’interdiction est une simple mesure de police qui ne vise en rien la pièce, mais seulement le nom du traducteur. Je me suis incliné, mais comme la répétition générale a été autorisée, j’ai fait placer dans la salle un huissier chargé de dresser un procès-verbal de constat sur les incidents de la représentation.

» Je n’ai même été prévenu qu’indirectement. L’interdiction a été signifiée, non à moi, mais au directeur du théâtre, M. Ballet. Je n’ai connu la nouvelle que vers midi et j’ai dû faire immédiatement les démarches nécessaires pour en avoir la confirmation et connaître les motifs de cette mesure. L’interdiction est une simple mesure de police qui ne vise en rien la pièce, mais seulement le nom du traducteur. Je me suis incliné, mais comme la répétition générale a été autorisée, j’ai fait placer dans la salle un huissier chargé de dresser un procès-verbal de constat sur les incidents de la représentation.

» En tout cas, si cette interdiction, bien inutile à mon avis, fait perdre une recette assez importante à la société de l’Œuvre, elle ne touche en rien celle-ci dans son existence. Je n’ai pas monté Âmes solitaires pour faire de la politique. Lorsque j’ai reçu cette pièce, la Revue bleue en avait publié tout un acte, et M. Alexandre Cohen, le traducteur, était considéré partout comme littérateur et non comme anarchiste. L’Œuvre, vous pouvez le dire, va poursuivre sa marche en avant. Le prochain spectacle se composera d’une pièce de Bjornstœrn Bjornson, Au dessus des forces humaines, adaptée par l’auteur, en collaboration avec M. Prozor, son traducteur ; et d’une pièce en un acte, Intérieur, de Maeterlinck, spécialement écrite pour nous. »

Le directeur du théâtre des Bouffes-du-Nord, M. Abel Ballet, nous a confirmé les renseignements de M. Lugné- Poe :

« Hier soir, à minuit, nous a-t-il dit, j’ai reçu une convocation du commissaire de police pour ce matin. Je m’y suis rendu. Le commissaire m’a déclaré que la Préfecture de police ne connaissait que moi pour tout ce qui concernait le théâtre des Bouffes-du-Nord et qu’en conséquence j’étais invité à ne pas laisser représenter ce soir, sur ma scène, la pièce de M. Gerhardt Hauptmann. L'interdiction m’a été communiquée verbalement et le commissaire de police ne m’en a pas fait connaître les motifs. La pièce n’étant nullement subversive, il est à supposer que la Préfecture de police a redouté une manifestation anarchiste sur le nom du traducteur, arrêté, comme vous le savez, depuis quelques jours.

Julia Mullem, compositrice et veuve de Léon Cladel

» Je dois convenir que les incidents qui se sont produits lors de la représentation de l’Ennemi du peuple, d’Ibsen, au cours de la singulière conférence faite par M. Laurent Tailhade, donnaient une certaine base aux craintes de la préfecture de police. Vous savez que, dans cette pièce, un acte se passait dans une réunion publique. Au lieu de prendre la figuration de cet acte parmi le personnel spécial et, d’ailleurs, peu coûteux des théâtres, les membres de la Société l’Œuvre avaient recruté cette figuration dans le vrai monde des cercles d’études politiques, dans le clan de ceux que nous appelons les ‘‘chevelus’’. Or, qu’est-il arrivé ? Durant les actes où ils ne figuraient pas, les chevelus étaient dans la salle ; ce sont eux qui ont applaudi à outrance les théories émises par le conférencier Laurent Tailhade sur l’entente franco-russe, et porté le tapage à son comble.

» Je dois convenir que les incidents qui se sont produits lors de la représentation de l’Ennemi du peuple, d’Ibsen, au cours de la singulière conférence faite par M. Laurent Tailhade, donnaient une certaine base aux craintes de la préfecture de police. Vous savez que, dans cette pièce, un acte se passait dans une réunion publique. Au lieu de prendre la figuration de cet acte parmi le personnel spécial et, d’ailleurs, peu coûteux des théâtres, les membres de la Société l’Œuvre avaient recruté cette figuration dans le vrai monde des cercles d’études politiques, dans le clan de ceux que nous appelons les ‘‘chevelus’’. Or, qu’est-il arrivé ? Durant les actes où ils ne figuraient pas, les chevelus étaient dans la salle ; ce sont eux qui ont applaudi à outrance les théories émises par le conférencier Laurent Tailhade sur l’entente franco-russe, et porté le tapage à son comble.

» En mettant mon théâtre à la disposition de M. Lugné-Poe et de ses amis, j’ai entendu seulement faire œuvre artistique et nullement œuvre politique. Je me suis donc incliné devant la décision de la Préfecture de police, interdisant la représentation de ce soir et autorisant la répétition. J’ai prévenu immédiatement M. Lugné-Poe, afin qu’il pût sans retard contremander ses invitations. »

Voici les faits. La Préfecture de police, en somme, n’est pas sortie de son rôle en retirant à quelques dilettantes de l’anarchie doctrinaire l’occasion de faire une manifestation en faveur de l’anarchiste Cohen. Tout ce qu’on peut reprocher à l’administration, c’est une certaine incohérence. Il était au moins inutile d’autoriser le mardi ce qu’on devait interdire le mercredi.

Biographie consacrée au célèbre préfet inventeur Louis Lépine

PAROLE À ALBERT DUCHESNE

UNE PIÈCE INTERDITE

Le politicien et magistrat Albert Duchesne (1851-1921) estime lui aussi devoir donner son avis relativement à une telle censure (Le Pays républicain libéral, 15 décembre 1893, p. 1). Il la justifie en raison du risque que représentent l’anarchisme et les dynamiteurs de la trempe de Cohen.

Je trouve ce matin dans l’Éclair, sous la rubrique « La Politique », quelques lignes de notre distingué confrère M. Humbert, député de Paris, relatives à l’interdiction par le ministère de l’Intérieur de la pièce Âmes solitaires traduite de l’allemand par l’anarchiste Alexandre Cohen. — Elles m’ont vivement frappé. Elles intéressent tous ceux qui, comme lui et moi, placent au-dessus de nos querelles la liberté de la pensée et les droits de l’écrivain.

Je suis sans pitié pour les fantaisies de la censure officielle qui sont généralement aussi inexplicables que ridicules et inutiles. Pourtant je demande à répondre.

A. Duchesne (© Assemblée nationale)

Notre confrère s’écrie : « Alexandre Cohen est un révolutionnaire hollandais. Si cet étranger est mêlé au mouvement anarchiste, qu’on l'expulse !... Mais pourquoi toucher à la pièce d’Hauptmann !... » Parce qu’il en est le traducteur ? C’est pure folie !

Notre confrère s’écrie : « Alexandre Cohen est un révolutionnaire hollandais. Si cet étranger est mêlé au mouvement anarchiste, qu’on l'expulse !... Mais pourquoi toucher à la pièce d’Hauptmann !... » Parce qu’il en est le traducteur ? C’est pure folie !

Eh bien, je veux le suivre sur le terrain où il se place. « La raison de l’interdiction ne pouvant être trouvée dans l’œuvre elle-même, dit il, il faut bien la chercher où elle est, dans la personnalité du traducteur. Alors ce sont les procès de tendances qui commencent ! »

Cette conclusion est excessive. Mais je vous dirai avec une très grande franchise que je suis très disposé à accorder la faveur de sévérités exceptionnelles, pour tous les actes de leur vie, aux bandits de l’anarchisme. Interdire il y a 30 ans les pièces do Victor Hugo, c’était grave, et l’Empire a eu pour elles des rigueurs assez injustifiables. Mais, en vérité, les dynamiteurs sont-ils bien fondés à venir solliciter pour eux la protection de nos lois et à parler très haut de liberté ?

D’autre part, il y a, à mon sens, une raison qui domine toutes les autres considérations. Il faut à tout prix que l’ordre soit maintenu à Paris et en France ; le gouvernement a besoin de prendre toutes les mesures de police qui sont de nature à le maintenir. Il n’est pas douteux que les représentations d’une pièce due à un anarchiste connu eussent, à l’heure actuelle, produit de la part des amis de cet homme ou de ceux — nombreux en France — qui se vantent de ne point l’être, des manifestations bruyantes.

D. Raynal, ministre de l’Intérieur de l’époque

Le gouvernement a prévu. Il a fait un acte de gouvernement, sous prétexte de liberté, il ne faut pas tout permettre, et surtout il ne faut pas ne rien prévenir.

Le gouvernement a prévu. Il a fait un acte de gouvernement, sous prétexte de liberté, il ne faut pas tout permettre, et surtout il ne faut pas ne rien prévenir.

Quand la Comédie-Française donna Thermidor il y a 2 ans, il n’y eût qu’un cri parmi les radicaux contre l’interdiction qui suivit la deuxième représentation. Certes, la pièce n’avait en elle-même rien de dangereux pour nos institutions et l’auteur est un de ceux dont on aime en France à acclamer le nom et les œuvres ! Quelle raison a-t-on donné de l’interdiction ? Le danger des manifestations dont elle avait été et pouvait être la cause !

Le droit de police du gouvernement, en toutes matières, peut, assurément, quelquefois, porter ombrage à beaucoup de nos sentiments personnels et heurter quelques principes qui nous sont chers!

Mais nous devons, à l’heure où nous sommes, réfléchir à la nécessité qu’il y a de laisser le gouvernement agir avec autorité et prévoyance ! — Cela n'est pas arbitraire !

Les costumes de Thermidor, pièce de de Victor Sardou

PAROLE AUX DÉFENSEURS D'ALEXANDRE COHEN

L’ATTENTAT DU PALAIS-BOURBON

Avec ardeur, mais non sans énoncer un certain nombre d’erreurs sur le passé d’Alexandre Cohen, Le Radical prend sa défense le 16 décembre 1893.

L’instruction ouverte sur l’attentat commis par Vaillant à la Chambre des députés continue, M. Meyer, juge d’instruction, a rédigé un questionnaire pour les interrogatoires qu’il doit faire subir à l’inculpé et dont la série a commencé hier. […]

Nous avons dit, hier, que la perquisition faite chez M. Paul Reclus avait pour objet de saisir une lettre de Vaillant. Dans une lettre, très courte, Vaillant priait M. Paul Reclus de faire éditer plusieurs pages qui y étaient jointes et qui forment une sorte de testament littéraire. La lettre d’envoi se terminait par une phrase ambiguë et qui laissait entendre que Vaillant se préparait à faire un acte sur la nature duquel il n’entrait dans aucune explication. La lettre et les papiers avaient été envoyés en Angleterre par M. Paul Reclus, qui s’occupe de les faire revenir pour les remettre au juge d'instruction.

Auguste Vaillant

Voici sur Alexandre Cohen, le traducteur des Âmes solitaires, qui a été arrêté et est encore au Dépôt de la préfecture, des renseignements très complets, qui nous ont été fournis par un de ses amis, et qui montreront exactement qui est celui que la police a arrêté comme anarchiste : « Alexandre Cohen est né en 1863 à Leuwarden (Frise). Envoyé à 18 ans dans l’armée coloniale hollandaise, il séjourna deux ans à Java et à Sumatra. Il en profita pour donner carrière à ses instincts de polyglotte, et apprit tous les dialectes usités dans l'archipel indo-océanien. Il attrapa les fièvres et, un jour que, très souffrant, il était sous les armes, un officier lui adressa une observation grossière et le frappa. Cohen gifla l’officier et fut condamné à une peine légère par le conseil de guerre et renvoyé en Hollande. À la Haye, où il résidait, Cohen professait, comme beaucoup d’autres, des opinions socialistes. Un jour sur le passage du cortège royal, il se livra à quelques plaisanteries. Il trouvait que le roi de son pays ressemblait à un singe et il prononça ces mots : ‘‘Vive le roi gorille !’’

Voici sur Alexandre Cohen, le traducteur des Âmes solitaires, qui a été arrêté et est encore au Dépôt de la préfecture, des renseignements très complets, qui nous ont été fournis par un de ses amis, et qui montreront exactement qui est celui que la police a arrêté comme anarchiste : « Alexandre Cohen est né en 1863 à Leuwarden (Frise). Envoyé à 18 ans dans l’armée coloniale hollandaise, il séjourna deux ans à Java et à Sumatra. Il en profita pour donner carrière à ses instincts de polyglotte, et apprit tous les dialectes usités dans l'archipel indo-océanien. Il attrapa les fièvres et, un jour que, très souffrant, il était sous les armes, un officier lui adressa une observation grossière et le frappa. Cohen gifla l’officier et fut condamné à une peine légère par le conseil de guerre et renvoyé en Hollande. À la Haye, où il résidait, Cohen professait, comme beaucoup d’autres, des opinions socialistes. Un jour sur le passage du cortège royal, il se livra à quelques plaisanteries. Il trouvait que le roi de son pays ressemblait à un singe et il prononça ces mots : ‘‘Vive le roi gorille !’’

» Poursuivi pour le crime de lèse-majesté (ci-contre, un pamphlet contre le roi gorille, 1887), il fut condamné à trois ans de prison, mais, comme il était prévenu en liberté, aussitôt après sa condamnation, il passa la frontière et s’en fut en Belgique où, pendant deux ou trois ans, il exerça le métier de correcteur d'imprimerie. Il écrivit aussi dans les journaux. Obligé de quitter la Belgique, à la suite d’un délit de presse, il séjourna quelque temps en Catalogne, puis à Nice, et enfin, il y a cinq ans, vint se fixer à Paris. Il y fut bientôt assez connu comme traducteur ; outre le malais, il parlait six langues européennes : l’anglais, l’allemand, le français, le hollandais, l’italien et l’espagnol. Resté en relations avec son pays natal, il devint bientôt le correspondant du journal dirigé par le socialiste bien connu Domela Nieuwenhuis, le Recht voor Allen (le droit pour tous), publié à La Haye. Les articles qu'il y envoyait étaient exclusivement réservés à la critique des nouveaux ouvrages français ; car Cohen, très versé dans les questions d’art et de littérature, était un fervent admirateur des lettres françaises et surtout des nouvelles écoles : il collaborait assidûment au Mercure de France, à la Société nouvelle, à la Revue Bleue, etc., et fréquemment il envoyait des articles au Matin et au Figaro. C'est d’ailleurs uniquement de cette collaboration qu’il tirait ses ressources.

» Poursuivi pour le crime de lèse-majesté (ci-contre, un pamphlet contre le roi gorille, 1887), il fut condamné à trois ans de prison, mais, comme il était prévenu en liberté, aussitôt après sa condamnation, il passa la frontière et s’en fut en Belgique où, pendant deux ou trois ans, il exerça le métier de correcteur d'imprimerie. Il écrivit aussi dans les journaux. Obligé de quitter la Belgique, à la suite d’un délit de presse, il séjourna quelque temps en Catalogne, puis à Nice, et enfin, il y a cinq ans, vint se fixer à Paris. Il y fut bientôt assez connu comme traducteur ; outre le malais, il parlait six langues européennes : l’anglais, l’allemand, le français, le hollandais, l’italien et l’espagnol. Resté en relations avec son pays natal, il devint bientôt le correspondant du journal dirigé par le socialiste bien connu Domela Nieuwenhuis, le Recht voor Allen (le droit pour tous), publié à La Haye. Les articles qu'il y envoyait étaient exclusivement réservés à la critique des nouveaux ouvrages français ; car Cohen, très versé dans les questions d’art et de littérature, était un fervent admirateur des lettres françaises et surtout des nouvelles écoles : il collaborait assidûment au Mercure de France, à la Société nouvelle, à la Revue Bleue, etc., et fréquemment il envoyait des articles au Matin et au Figaro. C'est d’ailleurs uniquement de cette collaboration qu’il tirait ses ressources.

» Arrivé en France avec des idées socialistes, il avait commencé naturellement par se répandre dans les milieux politiques ; mais à mesure qu’il s'affirmait de plus en plus dans les lettres il délaissait d’autant les théories sociales. C’est ainsi que depuis deux ans il s'était dégagé complètement de la politique pour se donner tout entier aux préoccupations artistiques. Il se livrait ardemment à l’étude des littératures différentes de l’Europe, et s’efforçait de les diffuser et de les répandre par delà leurs frontières naturelles ; il avait traduit en hollandais presque tout Zola ; inversement il avait traduit en français le Hollandais Multatuli, il se proposait de nous donner une traduction du philosophe allemand Nietzche, de la pièce de Max Stirner, l’Individu et son individualité, et enfin de plusieurs légendes javanaises qu’il avait recueillies dans ses voyages océaniens. Il n'avait rien d’anarchiste, sauf cette tendance métaphysique commune à tous les jeunes littérateurs contemporains, mais qui est fort éloignée des bombes et des explosifs.

Domela Nieuwenhuis

» Il ne s’était d'ailleurs jamais affiché en France, soit dans les réunions publiques, soit dans des journaux révolutionnaires : un seul article portant sa signature a été publié dans l’En-dehors ; encore faut-il observer que c’est vers la fin de 1891, époque à laquelle l’En-dehors était un journal surtout littéraire sans préoccupations sociales ; l’article par lui-même, intitulé ‘‘Filles et Souteneurs’’, n'avait absolument rien de subversif et eut pu tout aussi bien être publié dans un journal quelconque.

» Il ne s’était d'ailleurs jamais affiché en France, soit dans les réunions publiques, soit dans des journaux révolutionnaires : un seul article portant sa signature a été publié dans l’En-dehors ; encore faut-il observer que c’est vers la fin de 1891, époque à laquelle l’En-dehors était un journal surtout littéraire sans préoccupations sociales ; l’article par lui-même, intitulé ‘‘Filles et Souteneurs’’, n'avait absolument rien de subversif et eut pu tout aussi bien être publié dans un journal quelconque.

» Quant au discours incendiaire qu’on lui prête et qui daterait de 1891, tous ses amis déclarent que ce n’est pas lui mais un autre Cohen, qui l’aurait prononcé. Alexandre Cohen venait, en effet, d’obtenir son admission à domicile, voulant se faire naturaliser français après le stage obligatoire, et par conséquent, il est peu vraisemblable qu’il ait cherché à attirer sur lui l’attention.

» D’ailleurs, la perquisition opérée chez lui n’a amené la découverte d’aucun papier compromettant ; des lettres de Domela Nieuwenhuis, de ses parents, des collections de journaux étrangers tels que Der Socialist, Vorbote, Sempre Avanti, ou français, parmi lesquels la Révolte et l’En-Dehors, et des coupures relatives aux questions politiques et sociales. C'est en somme ce que l’on peut trouver chez n’importe quel journaliste. Quant aux racontars fantaisistes de plusieurs journaux, ils ne reposent sur rien. On a représenté Cohen comme un loqueteux malpropre et mal élevé, et tous ses voisins affirment au contraire qu’il avait une tenue fort correcte et a toujours montré une grande politesse. On a dit qu’il recevait la nuit chez lui des bandes d’anarchistes, c’est encore inexact. Cohen a pour voisins plusieurs jeunes gens assez bruyants et ce sont eux qui, la nuit, descendent ou montent assez tard. Cohen recevait au contraire fort peu de visites. On a parlé encore d'une petite bombe qui aurait éclaté pendant la perquisition faite à son domicile. Voilà l’histoire : Cohen avait chez lui comme beaucoup de Parisiens un revolver chargé, le commissaire en fouillant les meubles trouva l’arme, voulut la décharger et laissa tomber une cartouche qui fit explosion. Enfin, en fait de démêlés, il n’en a jamais eu qu’en 1889, pendant l’Exposition, avec le directeur du Kampong javanais : comme il parlait la langue des sveltes petites danseuses malaises, il avait appris d’elles que leur barnum les maltraitait et les tyrannisait ; il fit plusieurs articles à ce sujet, et le barnum, outré, lui interdit l’entrée de son établissement : Cohen dut revêtir plusieurs déguisements pour retourner voir ses protégées, et l’affaire faillit se terminer par un duel.

» Voilà quel est celui que la police considère comme un anarchiste dangereux et que l’on veut expulser de France à la veille de la naturalisation qu’il sollicitait et qu’il allait obtenir ! Nous prions ceux de nos souscripteurs dont l’abonnement expire le 15 décembre de nous envoyer aussi vite que possible leur renouvellement, s'ils ne veulent éprouver aucun retard dans l'envoi de leur journal.

A. Cohen en 1907

PAROLE À GEORGES COCHET

ÂMES SOLITAIRES

THÉATRE DE L’ŒUVRE

Dans L’Œuvre d’art du 25 décembre 1893, le tout jeune Georges Cochet (1872-1962, photo ci-dessous à un âge beaucoup plus avancé) - déjà devin ? - y va de se remarque désinvolte.

L’Œuvre devait jouer Âmes solitaires, de Gerhardt Hauptmann, traduction Alexandre Cohen. La représentation n’a pu avoir lieu, par suite d’interdiction survenue à la dernière heure. Toute la jeunesse littéraire s’est associée pour signer une protestation énergique contre cet inexplicable Veto.

Âmes solitaires, le lendemain, remportait un éclatant succès à Bruxelles.

Mais voici pour faire réfléchir.

Mais voici pour faire réfléchir.

Quelques jours plus tard, après la représentation de la pièce de Gerhardt Hauptmann à Amsterdam, la jeune reine Wilhelmine venait féliciter M. Lugné-Poe et ses camarades.

Et cependant Cohen est Hollandais.

Serait-on plus libéral à la cour de Hollande que dans les hautes sphères gouvernementales de la République française ??

PAROLE À EDMOND STOULLIG

Dans Le Monde artiste (17 décembre 1893, p. 810), le critique musical et dramatique Edmond Stoullig (1845-1918) - on lui doit, non une bombe mais une mine d’informations, à savoir le périodique Les Annales du théâtre et de la musique (1875-1916) - se prononce pour sa part sur le sujet en tant que connaisseur du monde de la scène. Les Âmes solitaires ne le séduisent guère.

M. Lugné-Poe continue à jouer les Antoine. Tout comme le directeur du Théâtre-Libre, le directeur de l’Œuvre revient de Bruxelles, où Âmes solitaires ont obtenu un vif succès. Tout comme M. Antoine, il peut se poser en victime d'une interdiction : celle de ces Âmes solitaires, de Gerhart Hauptmann, traduites de l’allemand par M. Alexandre Cohen. Non certes que la nouvelle pièce du puissant auteur des Tisserands eût rien de subversif ; mais on a pu craindre que de maladroits amis ne se servissent pour « faire du potin », du nom de son traducteur, Alexandre Cohen expulsé comme anarchiste étranger, et il a semblé plus prudent, au lendemain de la belle action du sympathique Vaillant, de laisser les bons esprits se calmer et de donner aux revendications de toute sorte le temps de se calmer.

In Opstand, vol. 1 des mémoires de Cohen

Une répétition générale : c’est tout ce que voulaient bien permettre la police et le ministère, dont M. Lugné-Poe, l’ardent directeur de l’Œuvre, attendait encore la décision, jeudi après-midi, au moment où, sous la pluie battante, nous attendions nous-mêmes que s’ouvrissent les portes des Bouffes-du-Nord, hermétiquement fermées à ses invités des deux sexes : jeunes gens aux cheveux longs, jeunes femmes aux cheveux courts… Vous pourrez, si le cœur vous dit de connaître ces Âmes solitaires, vous procurer la brochure parue chez Grasilier, successeur de Savine. Vous y verrez que, cette fois, l’auteur des Tisserands ne s’est point érigé en apôtre du socialisme. Âmes solitaires est un drame « ibsénien », assez ennuyeux, du reste, et très proche parent de Romersholm, qui fut le début du théâtre que dirige M. Lugné-Poe.

Une répétition générale : c’est tout ce que voulaient bien permettre la police et le ministère, dont M. Lugné-Poe, l’ardent directeur de l’Œuvre, attendait encore la décision, jeudi après-midi, au moment où, sous la pluie battante, nous attendions nous-mêmes que s’ouvrissent les portes des Bouffes-du-Nord, hermétiquement fermées à ses invités des deux sexes : jeunes gens aux cheveux longs, jeunes femmes aux cheveux courts… Vous pourrez, si le cœur vous dit de connaître ces Âmes solitaires, vous procurer la brochure parue chez Grasilier, successeur de Savine. Vous y verrez que, cette fois, l’auteur des Tisserands ne s’est point érigé en apôtre du socialisme. Âmes solitaires est un drame « ibsénien », assez ennuyeux, du reste, et très proche parent de Romersholm, qui fut le début du théâtre que dirige M. Lugné-Poe.

Romersholm nous avait révélé M. de Max, qui s’est fait, depuis lors, très vivement apprécier à la Renaissance dans les Rois de M. Jules Lemaître. Âmes solitaires (dont la répétition a eu lieu dans les plus déplorables conditions) nous eussent montré les évidents progrès de Mlle Bady, qui a très artistiquement composé le rôle de Khaete, — et eussent produit une actrice, Mme Renée de Pontry qui, faisant abnégation de toute coquetterie pour s’affubler d’une perruque de vieille, a joué avec une vivante émotion et une réelle autorité le rôle de Mme Vockerat. Donnons-lui du moins l’assurance que son travail n’est point perdu, — pas plus d’ailleurs que le morceau délicatement et finement écrit — causerie sur Gerhart Hauptmann — qui eût valu un mérité succès à notre jeune et distingué confrère George Vanor.

Romersholm nous avait révélé M. de Max, qui s’est fait, depuis lors, très vivement apprécier à la Renaissance dans les Rois de M. Jules Lemaître. Âmes solitaires (dont la répétition a eu lieu dans les plus déplorables conditions) nous eussent montré les évidents progrès de Mlle Bady, qui a très artistiquement composé le rôle de Khaete, — et eussent produit une actrice, Mme Renée de Pontry qui, faisant abnégation de toute coquetterie pour s’affubler d’une perruque de vieille, a joué avec une vivante émotion et une réelle autorité le rôle de Mme Vockerat. Donnons-lui du moins l’assurance que son travail n’est point perdu, — pas plus d’ailleurs que le morceau délicatement et finement écrit — causerie sur Gerhart Hauptmann — qui eût valu un mérité succès à notre jeune et distingué confrère George Vanor.

Sadi Carnot, le président de l'époque, assassiné peu après

PAROLE À LA GAZETTE PARLEMENTAIRE

CHAMBRE DES DÉPUTÉS, samedi 20 janvier

L’arrestation et l’expulsion d’Alexandre Cohen donnent lieu à des questions au Palais Bourbon, ce dont rend compte le périodique La Liberté, le 21 janvier 1894 (p. 3).

À cinq heures vingt commence l’interpellation de M. Vigné d’Octon sur l’interdiction des Âmes solitaires. C’est un début. La voix est vibrante, quelque peu emphatique, la phrase voudrait être simple, elle est ampoulée. Il y a des aperçus sur la liberté de la pensée humaine qui échappent à l’analyse. Il parle des amours cérébrales purement métaphysiques. Suit le récit de la pièce. À cette heure où le socialisme a fait dans le Parlement une trouée si vigoureuse, faut-il s’étonner qu’il ait trouvé place dans la pièce ? Le traducteur, M. Alexandre Cohen, avait été arrêté la veille ; l’orateur ne recherche pas ses opinions, mais il y a là une question de liberté littéraire. Au nom de la liberté et de l’indépendance, l'orateur prie le ministre de revenir sur sa mesure.

A. Cohen en 1894

M. Raynal répond que le préfet de police a usé des droits que lui confère la loi en vertu de ses pouvoirs municipaux. Il a interdit la représentation du 13 décembre comme l’aurait fait tout maire de province. Il ajoute que M. Cohen ayant été arrêté le matin, comme anarchiste, il était difficile de le faire applaudir le soir. Quel était Alexandre Cohen ?

M. Raynal répond que le préfet de police a usé des droits que lui confère la loi en vertu de ses pouvoirs municipaux. Il a interdit la représentation du 13 décembre comme l’aurait fait tout maire de province. Il ajoute que M. Cohen ayant été arrêté le matin, comme anarchiste, il était difficile de le faire applaudir le soir. Quel était Alexandre Cohen ?

Comme on interrompt à l’extrême gauche et plus principalement M. Pelletan, un rappel à l’ordre fond sur lui. Le passage est à citer, ainsi que la conclusion :

M. LE MINISTRE. - Il est bon de faire connaitre au pays l’homme auquel nous avons donné l’hospitalité, qui était sur le point d’obtenir sa naturalisation, puisque quelques jours après les cinq ans de rigueur auraient été écoulés. Il est bon de faire connaître cet homme-là au pays ; c’est mon devoir, et je le remplirai.

Voix à gauche. - Ce n’est pas la question !

M. LE MINISTRE. - Voici donc ce qu’écrivait M. Cohen :

« Je commence à comprendre ce que c’est que la haine en voyant ici des milliers de misérables qui se traînent dans les rues comme autant d’accusations contre cette atroce société.

» Eh bien, va pour le déluge, va pour le balayage ; mais pour Dieu ! que cela vienne vite.

» Je commence à m’impatienter, et cette impatience me dévore… »

Voici ce que M. Cohen écrivait le 10 octobre 1893 à un de ses compagnons, dont je ne veux pas prononcer le nom, quelques-uns de nos collègues savent bien pourquoi. (Interruptions à l’extrême-gauche.)

M. LE PRÉSIDENT. - Je serai obligé de rappeler à l’ordre avec inscription au procès-verbal quiconque interrompra. Il y a une limite à tout !

M. LE MINISTRE. - Je tairai ce nom pour ne pas compromettre quelqu’un qui n’est pas ici.

M. CAMILLE PELLETAN. - Et M. Cohen, est-ce qu’il est ici ?

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Pelletan, je vous rappelle à l’ordre (Très bien !)

M. CAMILLE PELLETAN. - C’est la première fois que cela m’arrive.

M. LE PRÉSIDENT. - Je le regrette ; j’aurais voulu ne pas avoir à le faire ; mais mon devoir m'y contraint. (Très bien ! très bien !)

M. LE MINISTRE. - Je poursuis ma lecture :

C. Pelletan, par Louis Welden Hawkins

M. CAMILLE PELLETAN. - Qu’est-ce que ces papiers que vous lisez ?

M. LE MINISTRE. - Ce sont des lettres de M. Cohen dont je tiens l’original à votre disposition.

M. CAMILLE PELLETAN. – Où les avez-vous eues ?

M. LE MINISTRE. - Dans les perquisitions, monsieur Pelletan. (Interruptions à l’extrême-gauche.)

M. CAMILLE PELLETAN. - On saisit les lettres en vue de poursuites judiciaires ; on n’a pas le droit de s’en faire des arguments de tribune.

M. CHAUTEMPS. - C’est indigne !

M. LE HÉRISSÉ. - Ces lettres ne vous appartiennent pas.

M. ALPHONSE HUMBERT. - Elles appartiennent à la justice. (Bruit.)

M. LE MINISTRE. - Messieurs, vous ne m’empêcherez pas de faire mon devoir, vous pouvez en être sûrs. (Nouveau bruit.)

M. LE PRÉSIDENT. - Messieurs, je vous invite au silence.

M. CHAUVIN. - Ce sont des lettres volées.

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur Chauvin, je vous rappelle à l’ordre.

M. LE MINISTRE. - Voici encore ce qu'écrivait M. Cohen :

« Nous voilà débarrassés de la saloperie russe. Enfin, on pourra peut-être respirer… (Rumeurs sur plusieurs bancs.)

» Vous savez, quant aux Français, l’ombre de sympathie qui me restait encore, en dépit de cinq ans et demi de séjour parmi la grande nation, a radicalement disparu. Extirpé ! Quelle ordure ! Je voudrais avoir assez de crachats pour lancer à la trogne de tous ces misérables. » (Nouvelles rumeurs sur les mêmes bancs.)

Voilà en quels termes les Français étaient traités par M. Cohen sur lequel vous étendez votre sollicitude.

Eh bien ! nous avons cru qu’il était absolument indécent de laisser jouer une pièce dont le traducteur, celui qu’il s’agissait de fêter, écrivait ce qui précède. (Interruptions à l’extrême-gauche.)

Eh bien ! nous avons cru qu’il était absolument indécent de laisser jouer une pièce dont le traducteur, celui qu’il s’agissait de fêter, écrivait ce qui précède. (Interruptions à l’extrême-gauche.)

M. PIERRE RICHARD. - Le gouvernement a fait rosser par sa police 20 000 Français et en a fait coffrer 20 000 pour imposer à l’Opéra une œuvre de Wagner qui avait tenu à l’égard de la France des propos non moins outrageants.

M. LE MINISTRE. - M. Cohen ajoute :

« Si je vous dis en outre que tout Paris assistait l’œil humide à l’enfouissement du vieil équarrisseur Mac-Mahon, et qu’aucun cri discordant ne s’est fait entendre sur le passage de sa charogne… »

Sur plusieurs bancs à gauche. - Assez ! assez !

M. LE MINISTRE. - Voilà M. Cohen. Je crois en avoir assez dit pour édifier la Chambre.

M. Vigné demande si l'’nterdiction de la pièce est levée.

M. Denys Cochin estime que le ministre a très bien fait d’interdire la France à M. Cohen ; mais le préfet a-t-il usé d'un droit incontestable ? Très spirituellement l’orateur analyse la pièce et dit qu’en France on ne trompe pas sa femme pour cause de physique ou de chimie. Voici la conclusion :

M. DENYS COCHIN. — Dans Âmes solitaires, le système philosophique est passé sous silence. Mais, comme je vous le disais, à côté de ce jeune docteur qui finit par se jeter à l’eau on ne sait trop pourquoi, il y a des personnages dont on n'a pas parlé, une famille de braves gens qu’il désespère, et qui, eux, ont continué à penser comme leurs parents ; il y a un vieux pasteur, ami de la famille, qui, j’en conviens, est représenté sous des traits un peu communs : il aime un peu sa tasse de thé, sa tranche de saucisson et son cigare ; mais, au demeurant, le meilleur homme du monde ; il y a un père et une mère, il y a une pauvre femme dont la douleur est touchante. « Quand j'étais jeune fille, dit-elle, je parlais gaiement de tout, mais maintenant je n’ose plus, car j’ai peur d’un si grand génie. » Tous sont au désespoir et tous sont les personnages sympathiques et sensés de la pièce.

La conclusion, c’est la vieille mère qui la donne :

« La voyez-vous maintenant, s’écrie-t-elle, cette maison d’où l’on a chassé Dieu, la voyez-vous s’écrouler dans la nuit ? »

Oui, c’est la conclusion du drame, et cela me suffit, monsieur le ministre, pour regretter de n’avoir pu aller l’applaudir. Je la soumets à vos réflexions.

Mais je conclus à mon tour. À mon avis, tout cela n’avait pas une bien grande importance ; et s’il y avait une manifestation à craindre, le préfet de police était bien armé pour la prévenir sans prendre une grave mesure contre la liberté du théâtre.

Mais je conclus à mon tour. À mon avis, tout cela n’avait pas une bien grande importance ; et s’il y avait une manifestation à craindre, le préfet de police était bien armé pour la prévenir sans prendre une grave mesure contre la liberté du théâtre.

La pièce, fort remarquable pour les gens qui lisent et qui suivent ces études psychologiques, n’aurait pas, je crois, occupé le public bien longtemps. Et il est probable qu'’en somme, au bout de quelques représentations, les « âmes solitaires » auraient été celles des quelques spectateurs éparpillés sur les banquettes.

M. Camille Pelletan vient protester contre la théorie du ministre. On a apporté des lettres saisies, mais il n’est pas permis de les apporter ici. En outre, le préfet de police est responsable devant son chef, le ministre de l’intérieur.

Voici la réplique de M. Raynal :

M. LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR. - Deux mots seulement. Je prétends avoir établi que le préfet de police avait agi en vertu de ses pouvoirs propres et en vertu des droits que lui donne la loi ; mais j’ai immédiatement ajouté que je le couvrais complètement dans l’exercice de ces droits. (Interruptions à l’extrême-gauche.)

Je l’ai dit et répété. J’ajoute que j’ai également dit que le préfet de police, qui garantit la sécurité dans l’intérieur et au dehors des théâtres, avait pensé que, le 13 décembre, il y avait une mesure préservatrice à prendre ; il l’a prise, et, contrairement à ce qu’a dit l’honorable M. Vigné, jamais, ni le lendemain, ni plus tard, aucune demande n’a été renouvelée au préfet de police pour savoir si l’interdiction qu’il avait prononcée dans des conditions déterminées était maintenue.

Je prétends que j’avais le droit, lorsque plusieurs journaux m’avaient imputé la responsabilité de l’expulsion de M. Cohen, d’établir que nous l’avions décidée parce qu’il y avait des faits et un langage intolérables.

Je prétends enfin que, dans ces conditions, j’ai contribué à faire connaître au pays ce que sont certains hommes qui viennent en France pour y insulter les Français et provoquer les bons citoyens. Voilà tout ce que j’avais à dire.

L’incident est clos sans ordre du jour, et la séance levée à 6 heures 20 minutes.

PAROLE À COMŒDIA

SUR UN CHEF D’ŒUVRE.

ÂMES SOLITAIRES, DE GERHART HAUPTMANN

Le retentissement des événements de 1893 fait que le chroniqueur Louis Nozzi éprouve la nécessité d'en parler bien plus tard, à savoir le 11 décembre 1912, dans Comœdia (p. 3), alors que son propos est en réalité d’encenser le drame de G. Hauptmann.

[…] L’honneur d’avoir accueilli Âmes solitaires revient à M. Lugné-Poe, directeur de l’Œuvre. Il fit représenter cette pièce, le 13 décembre 1893, et la répétition générale se passa sans le moindre incident. Mais la représentation publique, qui devait avoir lieu le soir même, fut interdite par ordre de la police.

Cette brutale interdiction produisit une vive émotion dans les milieux artistiques et souleva les protestations de la presse et de la littérature. Âmes solitaires est un drame de famille, d’une émouvante simplicité, et ne renferme aucune idée subversive. L’œuvre, l’une des plus désenchantées qui soient, n’est rien moins que révolutionnaire. Elle n’est qu’un long appel à la méditation aimante et à l’humaine pitié. Elle est plus avide de larmes que de sang.

Cette brutale interdiction produisit une vive émotion dans les milieux artistiques et souleva les protestations de la presse et de la littérature. Âmes solitaires est un drame de famille, d’une émouvante simplicité, et ne renferme aucune idée subversive. L’œuvre, l’une des plus désenchantées qui soient, n’est rien moins que révolutionnaire. Elle n’est qu’un long appel à la méditation aimante et à l’humaine pitié. Elle est plus avide de larmes que de sang.

Pour expliquer son intrusion dans le domaine littéraire, le gouvernement donna officiellement deux raisons : la première, c’est que la pièce d’Hauptmann avait été traduite par M. Alexandre Cohen, un jeune Hollandais qu’on venait d’arrêter comme anarchiste ; la seconde, c’est la crainte que les révolutionnaires ne profitassent de la circonstance pour se livrer à des manifestations. C’était le temps des lois scélérates.

Une protestation, signée le jour même par un groupe d’étudiants et d’hommes de lettres, ne put faire lever l’interdiction, et la presse, même la plus favorable aux actes du gouvernement, réprouva cet ordre draconien exercé contre une œuvre de pensée et de beauté.

« En interdisant Âmes solitaires, disait Le Journal, le gouvernement ne s’est pas proposé de protéger la société, qui n’était pas en cause dans cette comédie psychologique, mais d’embêter un anarchiste qui espérait gagner là un petit salaire de traduction. »

« Il ne m’est pas permis, déclarait l’Écho de Paris, et ce n’est pas l’endroit d’apprécier un procédé qui atteint par le traducteur l'œuvre originale… Rien dans la pièce d’Hauptmann ne saurait motiver une interdiction. »

« La censure et la Préfecture de police avaient déjà donné leur visa quand un ordre supérieur est venu empêcher la représentation, disait la Justice. Le ministre avait remarqué que, le traducteur étant ce M. Cohen arrêté comme anarchiste, la traduction pourrait bien contenir des contresens subversifs ; et, une fois de plus, il a supérieurement affirmé son sang-froid sauveur. »

« Je ne sais, disait le Voltaire, qui, dans les conseils du gouvernement, s’est donné le ridicule d’interdire la représentation de ce drame intime qui n’avait, je le jure, rien à voir avec l’anarchie. Mais, à coup sûr, comme le disait spirituellement Georges Vanor, le plus interdit, c’est le public. La censure aurait mis un beau jour son veto aux représentations de Miss Helyett que sa décision n’eût pas été plus stupéfiante. »

« Je ne sais, disait le Voltaire, qui, dans les conseils du gouvernement, s’est donné le ridicule d’interdire la représentation de ce drame intime qui n’avait, je le jure, rien à voir avec l’anarchie. Mais, à coup sûr, comme le disait spirituellement Georges Vanor, le plus interdit, c’est le public. La censure aurait mis un beau jour son veto aux représentations de Miss Helyett que sa décision n’eût pas été plus stupéfiante. »

J’ai tenu à citer ces extraits de la presse d’alors, qui montrent bien l’indignation des esprits les moins exaltés contre une mesure de basse vengeance. Pour mieux frapper un malheureux, on supprima, d’un trait de plume, l’œuvre admirable, qu’il avait traduite avec ferveur et qui représentait son juste salaire. Afin d’atteindre un homme libre, on étouffa Âmes solitaires.

Ne vous semble-t-il pas que nous avons une lourde obligation envers ce drame, qui attend, depuis vingt années, l’épreuve d’une représentation publique, qui lui est due et dont il a été honteusement frustré ?

Je jure bien qu’aucun intérêt grossier ne me pousse à demander justice, en faveur d’une œuvre que j’admire entre toutes. Je ne connais pas M. Alexandre Cohen, je n’ai reçu aucun chèque de M. Gerhart Hauptmann. En ces temps de nationalisme littéraire exaspéré, on dira peut-être que je suis vendu à l’Allemagne et que je suis chargé par elle d’écouler sa production dramatique : ce n’est pas vrai. Je crois à l’existence réelle de l’œuvre d'art, et je voudrais que fût représenté un drame qui est une des plus frémissantes affirmations de l’inquiétude moderne, qui est tout amour et toute douleur, et qui doit vaincre. […]

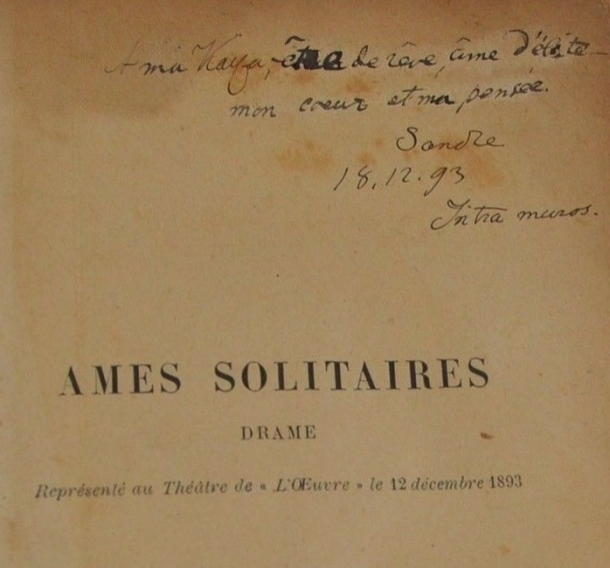

Exemplaire des Âmes solitaires dédicacé par Sandro (= Alexandre Cohen)

à sa compagne Kaya Batut alors qu'il est emprisonné à Paris

avant d'être expulsé en Angleterre :

À ma Kaya, être de rêve, âme d’élite, mon cœur et ma pensée,

Sandro, 18.12.1893. Intra muros.

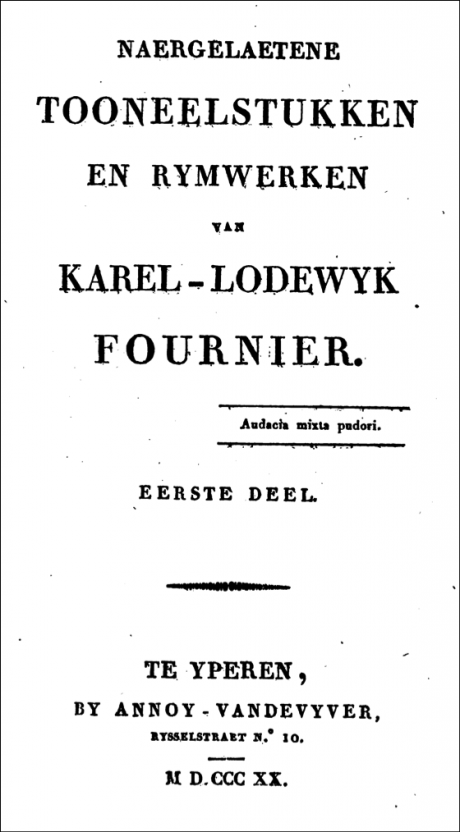

À plusieurs reprises, Fournier émet d’ailleurs l’espoir de voir renaître les arts de sa contrée dans toute leur splendeur (Schept moed, ô Teekenjeugd! volgt de doorlugte vaders, / Den aerbeid miek ze groot: hun bloed doorvloeye uwe aders! / Dat Neêrland eertyds kon, dat kan het nog bestaen / Den weg die leid tot eer is hier een vrye baen.) ; il ne manque pas, au passage, de se moquer de la francomanie de ses concitoyens en vue et de s’opposer aux philosophes français de l’époque.

À plusieurs reprises, Fournier émet d’ailleurs l’espoir de voir renaître les arts de sa contrée dans toute leur splendeur (Schept moed, ô Teekenjeugd! volgt de doorlugte vaders, / Den aerbeid miek ze groot: hun bloed doorvloeye uwe aders! / Dat Neêrland eertyds kon, dat kan het nog bestaen / Den weg die leid tot eer is hier een vrye baen.) ; il ne manque pas, au passage, de se moquer de la francomanie de ses concitoyens en vue et de s’opposer aux philosophes français de l’époque.

Dès 1995, la revue

Dès 1995, la revue  Écrit dans un style sobre mais efficace, avec un sens rare du mot qui fait mouche et une extrême concision, Mijn tante is een grindewal annonce déjà également, par sa densité, le tempérament résolument quoique modérément opiniâtre dont l’auteur fera toujours preuve dans la suite. Ainsi, la description de la relation entre Anna et Tara n’a rien de la sensiblerie des clichés dépeignant certaines amitiés féminines. Le thème central de l’inceste est lui aussi traité tout en nuances. S’il est clair que le père de Tara a un comportement inacceptable, tout en lui n'est pas que dépravation et bestialité. Et les moments où Anna prend plaisir aux attouchements de son propre père forment un subtil contrepoint. »